Страница:

Вандербуль поднял обожжённую руку.

– Когда вам руку легковухой отдавят, и вы похудеете.

– Как же тебя угораздило?

– Поскользнулся. Проклятый дождь, везде скользко.

Вахтёр покачал головой и уткнулся в газету.

Ветер шёл с моря, качал фонари, прикрытые коническими отражателями. По бетону, позванивая, летела серебристая обёртка от шоколада.

За морским каналом на острове был завод. На острове жили рабочие. На острове спал сейчас Згуриди Захар – одноклассник.

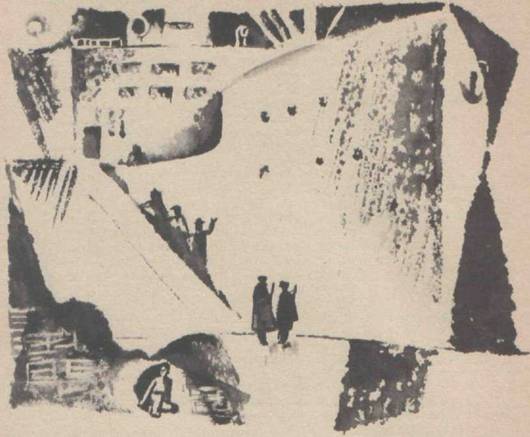

За большим пакгаузом темнота уплотнялась, становилась чёрным корпусом океанского корабля. Огней на борту почти не было.

У трапа ходил пограничник.

Вандербуль спрятался под навесом, за бумажными мешками. Где-то под ложечкой сосали тоска, неуютность и чувство бесконечного одиночества. Вандербуль следил за пограничником, грудью навалясь на мешки. Здоровой рукой он нащупал в тюке бананы. Бананы привозят зелеными. Вандербуль с трудом отломил один, надкусил не очистив и выплюнул. Мякоть у банана была твёрдая, вкусом напоминала сырую картошку, вязала рот.

Когда виноватый задумает себя оправдать, то первым делом ему покажется, будто его не понимает никто. Что вокруг только чёрствые, равнодушные люди. И от этого он станет себя жалеть, а из жалости есть один только выход – возвыситься.

– Я докажу, – бормотал Вандербуль. – Я таких там дел понаделаю. Вы ещё обо мне услышите… – Он не знал, где это там, он был твёрдо уверен, что отыщет то самое место на земле, где сейчас дозарезу необходим Вандербуль. Где без него ничего не двигается, где без него царят уныние и растерянность и уже покачнулась вера в победу.

Он придёт. Он поднимет флаг.

– Вы ещё пожалеете… – бормотал Вандербуль.

Он сидел долго. Наверно, вздремнул.

К пограничнику подошли матросы. Они смеялись, говорили, картавя:

– Карашау.

Пограничник стал смотреть их моряцкие документы. В этот момент Вандербуль переполз пирс и повис на локтях под трапом.

Матросы смеялись, пританцовывали, шаркали остроносыми туфлями. Смех замер где-то вверху, в хлопанье дверей, в затихающей дроби шагов.

Матросы смеялись, пританцовывали, шаркали остроносыми туфлями. Смех замер где-то вверху, в хлопанье дверей, в затихающей дроби шагов.

Между пирсом и кораблём, словно пойманные в западню, бились волны. Брызги, смешиваясь с дождём, долетали до Вандербуля.

Пограничник повернулся к трапу спиной, втянул голову в ворот шинели. Вандербуль здоровой рукой взялся за трап и, опираясь на локоть левой, полез, неслышно переступая с плицы на плицу. Он надолго повисал над узкой полоской воды, зажатой между пирсом и чёрным корпусом корабля. Волны схлёстывались друг с другом, жадно ловя отсветы бортовых огней. С трапа стекала вода. Одежда насквозь промокла.

Вандербуль лез выше и выше. Правая рука занемела, левая – больная – ныла. Боль отдавалась в плече. Вандербуль запрокидывал голову, слизывал дождевые капли с верхней губы; капли были солёные. Почти у самого борта Вандербуль с нижней стороны перелез на дорожку трапа и на четвереньках вполз на палубу.

Вахтенного на палубе не было, это Вандербуль заметил, когда лежал под навесом. Капитан, наверное, рассудил, что пограничник у трапа – охрана более надежная, чем десять вахтенных.

Вандербуль не знал, куда спрятаться. Метнулся к шлюпкам. Брезент принайтован. Вандербуль достал ножик, перерезал петлю. Залез в шлюпку. Прямо на банках лежали весла. Вандербуль устал. Он свернулся в клубок. Он хотел спать и хотел, чтобы его не будили.

Он ещё не отдохнул достаточно, когда почувствовал сквозь сон мягкие толчки, но он не хотел просыпаться. Он заставлял себя спать и спал. И снова чувствовал, как падает и вздымается, будто летит. Во сне он вспомнил маленькую девочку из своего дома, которая рассказывала ему, что уже научилась приземляться. Раньше она летала во сне и всегда падала, а теперь она научилась приземляться, как птицы. Для этого нужно было очень быстро махать руками – и тогда спускаешься на ветку или куда захочешь. И висишь в воздухе, не сминая травы, не ощущая твердости и тяжести земли под ногами.

Вандербуль улыбнулся во сне и, когда почувствовал падение, быстро замахал руками. Горячая боль резанула ему по закрытым глазам.

Вандербуль сел, прижал больную руку к груди. И открыл глаза.

Он увидел море вокруг, серое и пустынное.

Возле шлюпки стояли матросы. Несколько человек. Они глядели на него, как смотрят в зоопарке на зверьков, о которых знали всегда, но увидели в первый раз.

– Бонжур, Магеллан, – вежливо сказал один из матросов.

Вандербуль втянул голову в плечи. Глянул исподлобья на горизонт, – может быть, там осталась его земля?.. Может быть, с другой стороны. Он посмотрел в другую сторону.

Матросы засмеялись, закивали головами.

Вандербуль опустил голову, уставился на свою обмотанную бинтом руку. Ветер шлёпал ему по щекам мокрой ладонью.

«Хоть бы дождик пошел, – подумал вдруг Вандербуль, – тогда можно было бы зареветь». Он знал одиночество после обид, это было трудное одиночество. Но сейчас всё отступило. Сейчас было вокруг так пусто, словно сердце перестало биться и глаза перестали видеть.

НА БЕРЕГУ

СЛАВКА

ЕДУТ НА КОРАБЛЕ ЛЮДИ

МАЛЬЧИШКА В СПОРТИВНОЙ КУРТКЕ

ПОД ГОЛУБОЙ КРЫШЕЙ

БАБКА МАРИЯ

– Когда вам руку легковухой отдавят, и вы похудеете.

– Как же тебя угораздило?

– Поскользнулся. Проклятый дождь, везде скользко.

Вахтёр покачал головой и уткнулся в газету.

Ветер шёл с моря, качал фонари, прикрытые коническими отражателями. По бетону, позванивая, летела серебристая обёртка от шоколада.

За морским каналом на острове был завод. На острове жили рабочие. На острове спал сейчас Згуриди Захар – одноклассник.

За большим пакгаузом темнота уплотнялась, становилась чёрным корпусом океанского корабля. Огней на борту почти не было.

У трапа ходил пограничник.

Вандербуль спрятался под навесом, за бумажными мешками. Где-то под ложечкой сосали тоска, неуютность и чувство бесконечного одиночества. Вандербуль следил за пограничником, грудью навалясь на мешки. Здоровой рукой он нащупал в тюке бананы. Бананы привозят зелеными. Вандербуль с трудом отломил один, надкусил не очистив и выплюнул. Мякоть у банана была твёрдая, вкусом напоминала сырую картошку, вязала рот.

Когда виноватый задумает себя оправдать, то первым делом ему покажется, будто его не понимает никто. Что вокруг только чёрствые, равнодушные люди. И от этого он станет себя жалеть, а из жалости есть один только выход – возвыситься.

– Я докажу, – бормотал Вандербуль. – Я таких там дел понаделаю. Вы ещё обо мне услышите… – Он не знал, где это там, он был твёрдо уверен, что отыщет то самое место на земле, где сейчас дозарезу необходим Вандербуль. Где без него ничего не двигается, где без него царят уныние и растерянность и уже покачнулась вера в победу.

Он придёт. Он поднимет флаг.

– Вы ещё пожалеете… – бормотал Вандербуль.

Он сидел долго. Наверно, вздремнул.

К пограничнику подошли матросы. Они смеялись, говорили, картавя:

– Карашау.

Пограничник стал смотреть их моряцкие документы. В этот момент Вандербуль переполз пирс и повис на локтях под трапом.

Между пирсом и кораблём, словно пойманные в западню, бились волны. Брызги, смешиваясь с дождём, долетали до Вандербуля.

Пограничник повернулся к трапу спиной, втянул голову в ворот шинели. Вандербуль здоровой рукой взялся за трап и, опираясь на локоть левой, полез, неслышно переступая с плицы на плицу. Он надолго повисал над узкой полоской воды, зажатой между пирсом и чёрным корпусом корабля. Волны схлёстывались друг с другом, жадно ловя отсветы бортовых огней. С трапа стекала вода. Одежда насквозь промокла.

Вандербуль лез выше и выше. Правая рука занемела, левая – больная – ныла. Боль отдавалась в плече. Вандербуль запрокидывал голову, слизывал дождевые капли с верхней губы; капли были солёные. Почти у самого борта Вандербуль с нижней стороны перелез на дорожку трапа и на четвереньках вполз на палубу.

Вахтенного на палубе не было, это Вандербуль заметил, когда лежал под навесом. Капитан, наверное, рассудил, что пограничник у трапа – охрана более надежная, чем десять вахтенных.

Вандербуль не знал, куда спрятаться. Метнулся к шлюпкам. Брезент принайтован. Вандербуль достал ножик, перерезал петлю. Залез в шлюпку. Прямо на банках лежали весла. Вандербуль устал. Он свернулся в клубок. Он хотел спать и хотел, чтобы его не будили.

Он ещё не отдохнул достаточно, когда почувствовал сквозь сон мягкие толчки, но он не хотел просыпаться. Он заставлял себя спать и спал. И снова чувствовал, как падает и вздымается, будто летит. Во сне он вспомнил маленькую девочку из своего дома, которая рассказывала ему, что уже научилась приземляться. Раньше она летала во сне и всегда падала, а теперь она научилась приземляться, как птицы. Для этого нужно было очень быстро махать руками – и тогда спускаешься на ветку или куда захочешь. И висишь в воздухе, не сминая травы, не ощущая твердости и тяжести земли под ногами.

Вандербуль улыбнулся во сне и, когда почувствовал падение, быстро замахал руками. Горячая боль резанула ему по закрытым глазам.

Вандербуль сел, прижал больную руку к груди. И открыл глаза.

Он увидел море вокруг, серое и пустынное.

Возле шлюпки стояли матросы. Несколько человек. Они глядели на него, как смотрят в зоопарке на зверьков, о которых знали всегда, но увидели в первый раз.

– Бонжур, Магеллан, – вежливо сказал один из матросов.

Вандербуль втянул голову в плечи. Глянул исподлобья на горизонт, – может быть, там осталась его земля?.. Может быть, с другой стороны. Он посмотрел в другую сторону.

Матросы засмеялись, закивали головами.

Вандербуль опустил голову, уставился на свою обмотанную бинтом руку. Ветер шлёпал ему по щекам мокрой ладонью.

«Хоть бы дождик пошел, – подумал вдруг Вандербуль, – тогда можно было бы зареветь». Он знал одиночество после обид, это было трудное одиночество. Но сейчас всё отступило. Сейчас было вокруг так пусто, словно сердце перестало биться и глаза перестали видеть.

НА БЕРЕГУ

Офицер-пограничник Игорь Васильевич вылез из такси и легко, по-командирски, поприветствовал Людмилу Тарасовну.

Вандербуль сонно вывалился за ним следом.

Утро. Облака над городами бело-розовые, как пастила «зефир».

Людмила Тарасовна сидела над своим окном на перевернутом ящике. Она увидела Вандербуля, вскочила и, оступившись, прислонилась к стене.

– Знаете его? – спросил пограничник.

– Ещё бы.

– Ну, Магеллан, прибыли. Неохота мне с твоей мамой встречаться. Ох, представляю! Но ничего не поделаешь – пойдём.

Людмила Тарасовна остановила пограничника за руку.

– Откуда вы его? – спросила она.

– Из Калининграда, оказией.

Людмила Тарасовна заторопилась.

– Вы его мне отдайте. Я его сама отведу. Я здешний дворник. Могу под расписку. Их нету. Они рано уходят на работу.

Пограничник насупился, вынул из планшета письмо, адресованное начальником погранотряда отцу нарушителя.

– Хорошо, – сказал он. – Я днём наведаюсь… – Он вздохнул и пробормотал: – Письмо, правда, приказано вручить лично. Приветствую вас. До свидания. – Он ещё раз отдал честь Людмиле Тарасовне, сел в такси и только оттуда, опустив стекло, помахал Вандербулю:– Смотри, без эксцессов. У меня есть секретный приказ, если что…

Вандербуль улыбнулся грустно. Он знал, что Игорь Васильевич получил отпуск за хорошую пограничную службу и очень спешит к своей невесте Тамаре.

– До свидания, Магеллан! – крикнул Игорь Васильевич.

В глазах у Людмилы Тарасовны сгущалась тень. Она взяла Вандербуля за руку и медленно, зная, что он не посмеет сопротивляться, повела к себе.

Квартирка у Людмилы Тарасовны маленькая, почти пустая. Вместо украшений одна чистота. Такая просторная чистота.

Людмила Тарасовна поставила Вандербуля к стене. В глазах у неё что-то взорвалось. Она залепила Вандербулю пощёчину.

– Плачь!

– Что вы, Людмила Тарасовна, – сказал Вандербуль.

– Плачь, говорю! – она бросилась к шкафу. Она рылась в нём, швыряя прямо на пол простыни, наволочки и полотенца.

– У матки нервные слёзы не прекращаются, отец похудел, высох, а он целую неделю по морям плавает. А ему хоть бы что. Плачь, тебе сказано!

Наконец она нашла матросский ремень с потемневшей от времени пряжкой.

Людмила Тарасовна раскрутила ремень над головой и вдруг, отшвырнув его к паровой батарее, опустилась на пол. Она сидела посреди разбросанной одежды и всхлипывала.

– Что с вами делать? – бормотала она. – Мерзавцы. Мучители. – Она подняла на Вандербуля заплаканные глаза. – Этот-то, твой дружок, Генька, с третьего этажа спрыгнул.

– Что с ним? – прошептал Вандербуль.

Людмила Тарасовна вытерла глаза углом накрахмаленной скатерти.

– Ничего с ним не сделалось. Даже коленки не поцарапал. Парашютист негодный. Паршивец. И ещё хохочет. И ещё рад чему-то… А ты чего радуешься?! – крикнула она Вандербулю.

Вандербуль сел на пол рядом с Людмилой Тарасовной. Ему захотелось утешить её. Но он не знал чем и, наверно, поэтому сказал самую нелепую и самую вечную фразу на свете:

– Извините, мы больше не будем.

Вандербуль ходил по улицам уже много часов. Людмила Тарасовна отпустила его под честное слово. На Театральной площади Вандербуль столкнулся с двумя моряками. У них были широкие нашивки на рукавах и широкие полосы орденских лент. Вандербуль долго глядел, как они, разговаривая, садились в автобус.

Капитан канадского парохода сказал, сдав его пограничникам:

– Когда убегайт такое мальчишка, – это значит, что в нём вырастайт храбрый мужчина. Попишите это папан, чтобы он не порол его очень.

Командир погранотряда, полковник, долго разговаривал с Вандербулем. Вандербуль боялся таких слов, как измена, предательство, но полковник расспрашивал его об отметках и всяческих пустяках. Потом он сказал:

– О родителях ты не подумал, конечно.

Вандербуль опустил голову. Обожжённую руку он сунул между колен. Кровь в руке билась толчками, она словно продолжала счёт, начатый Люциндрой на кухне. Только счёт был сейчас очень медленный, и другая боль, посильнее ожога, росла в Вандербуле.

Он опять подошёл к своему дому. Он знал на нём каждую выбоину, каждую надпись в парадных.

Из подворотни выбежала Люциндра, Вандербуль вздрогнул, спрятался за дерево. Чулки у Люциндры один длиннее, другой короче. Новые туфли велики – задники шлёпают.

Люциндра постояла возле парадной и убежала обратно.

Вандербулю хотелось догнать её, но он не сдвинулся с места.

Из проулка вышла старушка в чёрном пальто с побелевшими от древности швами. Она мелко шагала за лохматым терьером. Пёс хрипло и часто дышал. Останавливался, скорбно смотрел на разъевшихся голубей. Это был пёс-астматик, старый, неумирающий пёс. Вандербуль когда-то боялся его.

– Дышишь ещё, – обрадованно сказал Вандербуль.

Пёс ткнулся ему в ноги и, жалуясь, задрожал.

– Он уже плохо видит, – сказала старушка. – Он добрый.

В воздухе стоял слабый запах травы. Бензиновая гарь не смешивалась с этим запахом, как жир не смешивается с чистой водой.

Вандербуль знал: мама сегодня не уснёт всю ночь. Она будет ходить, поправлять на нём одеяло. А отец скажет ей:

– Ну, успокойся… Ну, всё в порядке…

Вандербулю стало тоскливо от этих мыслей – невозможно терпеть.

Кто-то тронул его за рукав.

Вандербуль поднял глаза. Перед ним стояли Люциндра и Генька.

– Хорошо, что мы тебя встретили первые, – сказал Генька.

Они потащили его от подворотни, пролезли сквозь дыру в заборе и, ничего не объясняя, затолкали в чужую парадную.

На площадке третьего этажа они подвели Вандербуля к окну. На улице среди редких прохожих ходила мама. Она ходила взад и вперёд.

– Говорят, матери на расстоянии чувствуют всё, что творится с их детьми, – сказала Люциндра.

– Она уже неделю так ходит, – сказал Генька.

Во рту у Вандербуля стало сухо и жарко. Он смотрел на мать, похудевшую за эти дни.

Во дворе кричала маленькая девочка тонким печальным голосом:

– Мама!

И снова кричала, задрав голову к немому окну:

– Мамуся!

Вандербуль побежал вниз по лестнице, слыша все время крик девочки:

– Мама!.. Мамуся!..

Вандербуль сонно вывалился за ним следом.

Утро. Облака над городами бело-розовые, как пастила «зефир».

Людмила Тарасовна сидела над своим окном на перевернутом ящике. Она увидела Вандербуля, вскочила и, оступившись, прислонилась к стене.

– Знаете его? – спросил пограничник.

– Ещё бы.

– Ну, Магеллан, прибыли. Неохота мне с твоей мамой встречаться. Ох, представляю! Но ничего не поделаешь – пойдём.

Людмила Тарасовна остановила пограничника за руку.

– Откуда вы его? – спросила она.

– Из Калининграда, оказией.

Людмила Тарасовна заторопилась.

– Вы его мне отдайте. Я его сама отведу. Я здешний дворник. Могу под расписку. Их нету. Они рано уходят на работу.

Пограничник насупился, вынул из планшета письмо, адресованное начальником погранотряда отцу нарушителя.

– Хорошо, – сказал он. – Я днём наведаюсь… – Он вздохнул и пробормотал: – Письмо, правда, приказано вручить лично. Приветствую вас. До свидания. – Он ещё раз отдал честь Людмиле Тарасовне, сел в такси и только оттуда, опустив стекло, помахал Вандербулю:– Смотри, без эксцессов. У меня есть секретный приказ, если что…

Вандербуль улыбнулся грустно. Он знал, что Игорь Васильевич получил отпуск за хорошую пограничную службу и очень спешит к своей невесте Тамаре.

– До свидания, Магеллан! – крикнул Игорь Васильевич.

В глазах у Людмилы Тарасовны сгущалась тень. Она взяла Вандербуля за руку и медленно, зная, что он не посмеет сопротивляться, повела к себе.

Квартирка у Людмилы Тарасовны маленькая, почти пустая. Вместо украшений одна чистота. Такая просторная чистота.

Людмила Тарасовна поставила Вандербуля к стене. В глазах у неё что-то взорвалось. Она залепила Вандербулю пощёчину.

– Плачь!

– Что вы, Людмила Тарасовна, – сказал Вандербуль.

– Плачь, говорю! – она бросилась к шкафу. Она рылась в нём, швыряя прямо на пол простыни, наволочки и полотенца.

– У матки нервные слёзы не прекращаются, отец похудел, высох, а он целую неделю по морям плавает. А ему хоть бы что. Плачь, тебе сказано!

Наконец она нашла матросский ремень с потемневшей от времени пряжкой.

Людмила Тарасовна раскрутила ремень над головой и вдруг, отшвырнув его к паровой батарее, опустилась на пол. Она сидела посреди разбросанной одежды и всхлипывала.

– Что с вами делать? – бормотала она. – Мерзавцы. Мучители. – Она подняла на Вандербуля заплаканные глаза. – Этот-то, твой дружок, Генька, с третьего этажа спрыгнул.

– Что с ним? – прошептал Вандербуль.

Людмила Тарасовна вытерла глаза углом накрахмаленной скатерти.

– Ничего с ним не сделалось. Даже коленки не поцарапал. Парашютист негодный. Паршивец. И ещё хохочет. И ещё рад чему-то… А ты чего радуешься?! – крикнула она Вандербулю.

Вандербуль сел на пол рядом с Людмилой Тарасовной. Ему захотелось утешить её. Но он не знал чем и, наверно, поэтому сказал самую нелепую и самую вечную фразу на свете:

– Извините, мы больше не будем.

* * *

На перекрестке регулировщик-милиционер махал палочкой. Он казался себе дирижёром. Но на улице нет дирижёров. Улица живёт сама по себе. Улица учит человека раздумью, как морские волны, как лес, как река с обрывистыми берегами. Она и похожа на реку. Фарватер ее обозначен вывесками. Вывески, безусловно, красивые и, конечно, созданы для удобства: «Гипробум», «Роскооптехснаб», «Кожгалантерея».Вандербуль ходил по улицам уже много часов. Людмила Тарасовна отпустила его под честное слово. На Театральной площади Вандербуль столкнулся с двумя моряками. У них были широкие нашивки на рукавах и широкие полосы орденских лент. Вандербуль долго глядел, как они, разговаривая, садились в автобус.

Капитан канадского парохода сказал, сдав его пограничникам:

– Когда убегайт такое мальчишка, – это значит, что в нём вырастайт храбрый мужчина. Попишите это папан, чтобы он не порол его очень.

Командир погранотряда, полковник, долго разговаривал с Вандербулем. Вандербуль боялся таких слов, как измена, предательство, но полковник расспрашивал его об отметках и всяческих пустяках. Потом он сказал:

– О родителях ты не подумал, конечно.

Вандербуль опустил голову. Обожжённую руку он сунул между колен. Кровь в руке билась толчками, она словно продолжала счёт, начатый Люциндрой на кухне. Только счёт был сейчас очень медленный, и другая боль, посильнее ожога, росла в Вандербуле.

Он опять подошёл к своему дому. Он знал на нём каждую выбоину, каждую надпись в парадных.

Из подворотни выбежала Люциндра, Вандербуль вздрогнул, спрятался за дерево. Чулки у Люциндры один длиннее, другой короче. Новые туфли велики – задники шлёпают.

Люциндра постояла возле парадной и убежала обратно.

Вандербулю хотелось догнать её, но он не сдвинулся с места.

Из проулка вышла старушка в чёрном пальто с побелевшими от древности швами. Она мелко шагала за лохматым терьером. Пёс хрипло и часто дышал. Останавливался, скорбно смотрел на разъевшихся голубей. Это был пёс-астматик, старый, неумирающий пёс. Вандербуль когда-то боялся его.

– Дышишь ещё, – обрадованно сказал Вандербуль.

Пёс ткнулся ему в ноги и, жалуясь, задрожал.

– Он уже плохо видит, – сказала старушка. – Он добрый.

В воздухе стоял слабый запах травы. Бензиновая гарь не смешивалась с этим запахом, как жир не смешивается с чистой водой.

Вандербуль знал: мама сегодня не уснёт всю ночь. Она будет ходить, поправлять на нём одеяло. А отец скажет ей:

– Ну, успокойся… Ну, всё в порядке…

Вандербулю стало тоскливо от этих мыслей – невозможно терпеть.

Кто-то тронул его за рукав.

Вандербуль поднял глаза. Перед ним стояли Люциндра и Генька.

– Хорошо, что мы тебя встретили первые, – сказал Генька.

Они потащили его от подворотни, пролезли сквозь дыру в заборе и, ничего не объясняя, затолкали в чужую парадную.

На площадке третьего этажа они подвели Вандербуля к окну. На улице среди редких прохожих ходила мама. Она ходила взад и вперёд.

– Говорят, матери на расстоянии чувствуют всё, что творится с их детьми, – сказала Люциндра.

– Она уже неделю так ходит, – сказал Генька.

Во рту у Вандербуля стало сухо и жарко. Он смотрел на мать, похудевшую за эти дни.

Во дворе кричала маленькая девочка тонким печальным голосом:

– Мама!

И снова кричала, задрав голову к немому окну:

– Мамуся!

Вандербуль побежал вниз по лестнице, слыша все время крик девочки:

– Мама!.. Мамуся!..

СЛАВКА

ЕДУТ НА КОРАБЛЕ ЛЮДИ

Если долго ехать на разном транспорте, то, конечно, в голову может прийти мысль, будто всё население страны бросило жилища и пустилось в дорогу.

Кричали поезда в ночи. Их крик будил ребятишек, которые чмокали соски и, наверное, воображали, будто мир – это всё, что мелькает, будто дом – это всё, что трясется и мчится куда-то вперёд.

Поезда бегут по синим рельсам.

Самолеты летят по синему небу.

Корабли идут по синей воде.

Славка сам придумал такие слова. Он поёт шёпотом, чтобы мама не слышала. Иначе она скажет, что Славка – на редкость бездарный сын. Славка был очень застенчивым. Он стеснялся даже собственной тени. Он всегда становился так, чтобы тень его не падала на других.

Славка хотел сочинить такие слова, будто есть на земле конечная станция, где сходятся все поезда, пароходы и самолёты. Ведь есть же где-то конец всех дорог.

Славка ехал в купейном вагоне. Летел на самолёте АН-2, в котором двенадцать мест.

Теперь Славка ехал по широкому лиману с жёлтой водой. На большом пассажирском катере с птичьим названием «Ласточка».

На палубе всякие разговоры.

Толстая женщина с тремя внуками говорит:

– Куда подевались те, настоящие культурные дети? Нету теперь настоящих детей. Я взяла «зефир» с ленинградского поезда. Теперь я имею чахотку. Эти внуки ещё не научились говорить «бабушка», зато они не перестают кричать «дай»… И лучше мне никогда не выйти на пенсию, чем нянчить эти три патефона. У меня от них температура встает!.. – И тут же кидается к своим внукам и вытирает им капризные носы, и кутает их в платки, и суёт им лимонад. Мужчина в фетровой шляпе смотрит на горемычную бабушку и кивает Славкиной маме:

– Одесситка…

«Ну и что? Хорошо это или плохо?» —думает Славка. Он смотрит на одесситку. Она улыбается Славке. Славка улыбается ей. Он готов улыбнуться всем людям.

Славка не одессит, даже не москвич, даже не ленинградец, даже не норильчанин. Славка – кочевник, сын инженера-строителя.

Славкина мама ходит по катеру. Спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, городишко, куда мы плывём, сверх-отчаянная дыра?

Две тётки в толстых платках лузгают семечки. Они смотрят на маму и застенчиво улыбаются:

– Ни-и… Фруктов много. Рыбы богато… Ничего городок… Очень хороший город.

Мама отворачивается. Она не довольна ответом.

По палубе, через корзины, мешки и ящики лезет подвыпивший старик. В ящиках кричат петухи. В мешках визжат поросята.

На старике надето всё новое. Всё ему велико, будто купили навырост. Пиджак топорщится, брюки топорщатся. И рубашка, и борода, и уши у старика топорщатся. Он похож на пересохшую еловую шишку.

– А я у дочки гостил! – шумит старик. Останавливается возле тёток в толстых платках и смеётся: —Ух же ж вы бабы! Ух же ж вы серый народ. Ведь которые культурные, те лузгают семечки дома. А вы тут всю палубу засорили, ходить скользко.

– Это тебе от вина скользко, – ворчат бабы, но семечки прячут. Стеснительно смотрят на маму.

А Славке весело. Ветер и брызги летят в глаза. Вниз посмотришь – вода возле борта мутная, словно взбурлили красную глину. Посмотришь вдаль – вода голубая, блестящая. Плывут под водой затонувшие облака.

Катер идёт мимо островов. В камышах широкие лодки-магуны. Люди высаживают из лодок телят, гонят их хворостиной на острова, чтобы паслись они на приволье целое лето. Телята орут, замочив ноги.

Славке смешно.

– И чего улыбается, – глянув на него, проворчала мама. – Стоит и улыбается, как дурак какой.

Славка растерянно замигал.

– Рот закрой, – раздраженно сказала мама.

– И не дыши… – Это сказал мальчишка, который лежал на палубе. – И не плюй в воду, и не смотри в небо.

Мама повернулась, чтобы убить мальчишку словами. В это время загудел катер. Он приветствовал другой катер, идущий навстречу. Мамин рот открывается беззвучно и широко. Казалось, мама ловит ртом приветственный крик катеров и захлебывается. Когда гудки смолкли, у неё хватило воздуха на одно только слово:

– Хам!

– Видишь, до чего ты довёл свою маму, – спокойно сказал мальчишка. Встал, накинул на плечи голубую спортивную куртку и направился вниз по трапу. Возле корзин остался его зелёный рюкзак. Мальчишка был крепок в плечах, нетороплив в движениях.

– Боже мой, каких только гадостей не наслушаешься на этих проклятых дорогах, – сказала мама.

– Да уж… Так уж… – поддакнул мужчина в фетровой шляпе. – Дорога, она дорога и есть. Особенно дальняя.

Кричали поезда в ночи. Их крик будил ребятишек, которые чмокали соски и, наверное, воображали, будто мир – это всё, что мелькает, будто дом – это всё, что трясется и мчится куда-то вперёд.

Поезда бегут по синим рельсам.

Самолеты летят по синему небу.

Корабли идут по синей воде.

Славка сам придумал такие слова. Он поёт шёпотом, чтобы мама не слышала. Иначе она скажет, что Славка – на редкость бездарный сын. Славка был очень застенчивым. Он стеснялся даже собственной тени. Он всегда становился так, чтобы тень его не падала на других.

Славка хотел сочинить такие слова, будто есть на земле конечная станция, где сходятся все поезда, пароходы и самолёты. Ведь есть же где-то конец всех дорог.

Славка ехал в купейном вагоне. Летел на самолёте АН-2, в котором двенадцать мест.

Теперь Славка ехал по широкому лиману с жёлтой водой. На большом пассажирском катере с птичьим названием «Ласточка».

На палубе всякие разговоры.

Толстая женщина с тремя внуками говорит:

– Куда подевались те, настоящие культурные дети? Нету теперь настоящих детей. Я взяла «зефир» с ленинградского поезда. Теперь я имею чахотку. Эти внуки ещё не научились говорить «бабушка», зато они не перестают кричать «дай»… И лучше мне никогда не выйти на пенсию, чем нянчить эти три патефона. У меня от них температура встает!.. – И тут же кидается к своим внукам и вытирает им капризные носы, и кутает их в платки, и суёт им лимонад. Мужчина в фетровой шляпе смотрит на горемычную бабушку и кивает Славкиной маме:

– Одесситка…

«Ну и что? Хорошо это или плохо?» —думает Славка. Он смотрит на одесситку. Она улыбается Славке. Славка улыбается ей. Он готов улыбнуться всем людям.

Славка не одессит, даже не москвич, даже не ленинградец, даже не норильчанин. Славка – кочевник, сын инженера-строителя.

Славкина мама ходит по катеру. Спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, городишко, куда мы плывём, сверх-отчаянная дыра?

Две тётки в толстых платках лузгают семечки. Они смотрят на маму и застенчиво улыбаются:

– Ни-и… Фруктов много. Рыбы богато… Ничего городок… Очень хороший город.

Мама отворачивается. Она не довольна ответом.

По палубе, через корзины, мешки и ящики лезет подвыпивший старик. В ящиках кричат петухи. В мешках визжат поросята.

На старике надето всё новое. Всё ему велико, будто купили навырост. Пиджак топорщится, брюки топорщатся. И рубашка, и борода, и уши у старика топорщатся. Он похож на пересохшую еловую шишку.

– А я у дочки гостил! – шумит старик. Останавливается возле тёток в толстых платках и смеётся: —Ух же ж вы бабы! Ух же ж вы серый народ. Ведь которые культурные, те лузгают семечки дома. А вы тут всю палубу засорили, ходить скользко.

– Это тебе от вина скользко, – ворчат бабы, но семечки прячут. Стеснительно смотрят на маму.

А Славке весело. Ветер и брызги летят в глаза. Вниз посмотришь – вода возле борта мутная, словно взбурлили красную глину. Посмотришь вдаль – вода голубая, блестящая. Плывут под водой затонувшие облака.

Катер идёт мимо островов. В камышах широкие лодки-магуны. Люди высаживают из лодок телят, гонят их хворостиной на острова, чтобы паслись они на приволье целое лето. Телята орут, замочив ноги.

Славке смешно.

– И чего улыбается, – глянув на него, проворчала мама. – Стоит и улыбается, как дурак какой.

Славка растерянно замигал.

– Рот закрой, – раздраженно сказала мама.

– И не дыши… – Это сказал мальчишка, который лежал на палубе. – И не плюй в воду, и не смотри в небо.

Мама повернулась, чтобы убить мальчишку словами. В это время загудел катер. Он приветствовал другой катер, идущий навстречу. Мамин рот открывается беззвучно и широко. Казалось, мама ловит ртом приветственный крик катеров и захлебывается. Когда гудки смолкли, у неё хватило воздуха на одно только слово:

– Хам!

– Видишь, до чего ты довёл свою маму, – спокойно сказал мальчишка. Встал, накинул на плечи голубую спортивную куртку и направился вниз по трапу. Возле корзин остался его зелёный рюкзак. Мальчишка был крепок в плечах, нетороплив в движениях.

– Боже мой, каких только гадостей не наслушаешься на этих проклятых дорогах, – сказала мама.

– Да уж… Так уж… – поддакнул мужчина в фетровой шляпе. – Дорога, она дорога и есть. Особенно дальняя.

МАЛЬЧИШКА В СПОРТИВНОЙ КУРТКЕ

У буфета, под капитанским мостиком, старик пил пиво.

– Хороша у коня шея, да и хомут неплох. – Он приглаживал свой костюм, похлопывал по тощим бокам, поскрипывал заграничными полуботинками.

Славка сошёл по трапу вслед за мальчишкой в спортивной куртке.

Мальчишка смотрел на старика и улыбался и как будто подмигивал.

Старик мальчишку не замечал.

Борода у старика белая. Пивная пена теряется в ней, как снег на снегу. Старик говорит молодым, которые тоже теснятся к пиву:

– Не наседайте сзаду, бо я как дам спереду! Вот скушаю полкило пива и пойду в домино гулять… Я у дочки у Анны в гостях гостил.

– Вам дочка новый костюм подарила? – спросил мальчишка.

– Ну да. Анна ж мне всё дарит и дарит.

Мальчишка снова спросил:

– Где сейчас ваша дочка?

Старик скользнул взглядом по мальчишке.

– Так она ж в Новороссийске, на ответственной должности, – сказал он и встряхнул на ладони медную сдачу.

Старик хотел спрятать её в карман, но, заметив Славку, что-то долго и грустно смотрел на него, потом вернулся к буфету:

– Р-расступися! Мне надо гостинец купить!

Он протянул Славке целлофановый кулёк, в котором лежала вяленая вобла, печенье «Василёк», ириски «Золотой ключик» и мармелад.

– Кушай, хлопец, пиво пить тебе ещё рано. – Старик прикоснулся к Славкиной голове жёсткой, как будто ржавой рукой и пошёл в носовой салон, где ехали только курящие.

– А кто он такой? – спросил Славка.

Мальчишка не ответил.

Старик между тем протиснулся в самый нос, где люди в брезентовых штормовых плащах резались в домино.

– Капитаньё! – закричал он. – Допустите ж меня… Меня вам никак в домино не осилить. Меня только пожарники осилить могут. У них времени богато на тренировку.

Люди в штормовых плащах потеснились, уступая старику место. Старик глянул в окно и устало пробормотал:

– Уже, капитаньё. Прибыли.

Катер подошёл к серому дебаркадеру, на котором висел большой щит в красно-белую клетку, что на морском языке означает букву «м», или «тихий ход».

Славка повернулся, чтобы идти на палубу к маме. Навстречу спускались люди. Славка едва пробился наверх.

Мама хватала тяжёлые чемоданы, сумки, баул, стараясь поднять их все сразу. Она закричала на Славку:

– Где ты болтался?

Славка стоял перед ней с целлофановым пакетом, мял его и не плакал только потому, наверно, что давно разучился плакать. Мама вырвала у него гостинец.

– А эту гадость зачем купил?

Славка представил, как блестящий пакетик полетит сейчас за борт. Хотел закричать «не смей!», но оробел под маминым взглядом и отвернулся. Он увидел мальчишку с рюкзаком за плечами. Мальчишка подошёл к нему.

– В гости или на дачу? – спросил он.

– К отцу, – тихо ответил Славка.

Мальчишка поднял два самых больших чемодана, потащил к сходням.

С катера валом валил народ. Над головами плыли корзины, мешки с поросятами и очумевшие в ящиках петухи. Когда мальчишка опустил чемоданы на землю, пальцы у него не смогли сжаться в кулак. Кожа на ладонях как будто сдвинулась.

Подоспела мама. Сказала:

– Спасибо.

Мама смотрела по сторонам, нервно дёргала ремешок сумки, словно торопила свою судьбу. Она поглядывала на мальчишку с беспомощной неприязнью, понимая, что для неё будет лучше, если мальчишка останется.

Мальчишка не уходил.

Когда площадь перед дебаркадером опустела, мама сказала Славке:

– Радуйся… – Потом глухо, словно в подушку, распорядилась: – Хватит. Поедем в гостиницу. – Она стала поднимать и опускать вещи, пытаясь снова взять их все сразу.

– Зачем же так надрываться, – сказал мальчишка. – Сдайте барахло в камеру хранения и шагайте себе с квитанцией. Ехать здесь не на чем.

– Хороша у коня шея, да и хомут неплох. – Он приглаживал свой костюм, похлопывал по тощим бокам, поскрипывал заграничными полуботинками.

Славка сошёл по трапу вслед за мальчишкой в спортивной куртке.

Мальчишка смотрел на старика и улыбался и как будто подмигивал.

Старик мальчишку не замечал.

Борода у старика белая. Пивная пена теряется в ней, как снег на снегу. Старик говорит молодым, которые тоже теснятся к пиву:

– Не наседайте сзаду, бо я как дам спереду! Вот скушаю полкило пива и пойду в домино гулять… Я у дочки у Анны в гостях гостил.

– Вам дочка новый костюм подарила? – спросил мальчишка.

– Ну да. Анна ж мне всё дарит и дарит.

Мальчишка снова спросил:

– Где сейчас ваша дочка?

Старик скользнул взглядом по мальчишке.

– Так она ж в Новороссийске, на ответственной должности, – сказал он и встряхнул на ладони медную сдачу.

Старик хотел спрятать её в карман, но, заметив Славку, что-то долго и грустно смотрел на него, потом вернулся к буфету:

– Р-расступися! Мне надо гостинец купить!

Он протянул Славке целлофановый кулёк, в котором лежала вяленая вобла, печенье «Василёк», ириски «Золотой ключик» и мармелад.

– Кушай, хлопец, пиво пить тебе ещё рано. – Старик прикоснулся к Славкиной голове жёсткой, как будто ржавой рукой и пошёл в носовой салон, где ехали только курящие.

– А кто он такой? – спросил Славка.

Мальчишка не ответил.

Старик между тем протиснулся в самый нос, где люди в брезентовых штормовых плащах резались в домино.

– Капитаньё! – закричал он. – Допустите ж меня… Меня вам никак в домино не осилить. Меня только пожарники осилить могут. У них времени богато на тренировку.

Люди в штормовых плащах потеснились, уступая старику место. Старик глянул в окно и устало пробормотал:

– Уже, капитаньё. Прибыли.

Катер подошёл к серому дебаркадеру, на котором висел большой щит в красно-белую клетку, что на морском языке означает букву «м», или «тихий ход».

Славка повернулся, чтобы идти на палубу к маме. Навстречу спускались люди. Славка едва пробился наверх.

Мама хватала тяжёлые чемоданы, сумки, баул, стараясь поднять их все сразу. Она закричала на Славку:

– Где ты болтался?

Славка стоял перед ней с целлофановым пакетом, мял его и не плакал только потому, наверно, что давно разучился плакать. Мама вырвала у него гостинец.

– А эту гадость зачем купил?

Славка представил, как блестящий пакетик полетит сейчас за борт. Хотел закричать «не смей!», но оробел под маминым взглядом и отвернулся. Он увидел мальчишку с рюкзаком за плечами. Мальчишка подошёл к нему.

– В гости или на дачу? – спросил он.

– К отцу, – тихо ответил Славка.

Мальчишка поднял два самых больших чемодана, потащил к сходням.

С катера валом валил народ. Над головами плыли корзины, мешки с поросятами и очумевшие в ящиках петухи. Когда мальчишка опустил чемоданы на землю, пальцы у него не смогли сжаться в кулак. Кожа на ладонях как будто сдвинулась.

Подоспела мама. Сказала:

– Спасибо.

Мама смотрела по сторонам, нервно дёргала ремешок сумки, словно торопила свою судьбу. Она поглядывала на мальчишку с беспомощной неприязнью, понимая, что для неё будет лучше, если мальчишка останется.

Мальчишка не уходил.

Когда площадь перед дебаркадером опустела, мама сказала Славке:

– Радуйся… – Потом глухо, словно в подушку, распорядилась: – Хватит. Поедем в гостиницу. – Она стала поднимать и опускать вещи, пытаясь снова взять их все сразу.

– Зачем же так надрываться, – сказал мальчишка. – Сдайте барахло в камеру хранения и шагайте себе с квитанцией. Ехать здесь не на чем.

ПОД ГОЛУБОЙ КРЫШЕЙ

Главная улица в городке чистая. Вымощена розовым камнем-булыжником. Тротуары из кирпича. Прокалённый кирпич расположен в ёлочку. Тень от домов, как жидкие чернила, прозрачная.

И по всему городу запах моря.

Свернули к церкви, крашенной от фундамента до крестов серебряной краской.

Вокруг церкви, за железной оградой, разложены на просушку рыбацкие сети.

Мама молчит. Лицо у мамы такое, словно её обокрали в самый трудный час жизни.

Мальчишка в спортивной куртке идёт впереди.

«Мне бы такого брата», – думает Славка. У Славки редкий характер: чужое преимущество не рождает в нём зависти. Он глазеет по сторонам. Ему нравится бело-розовый город. Славка хочет спросить, как зовут мальчишку, но смелости у Славки не хватает; он только шевелит губами. Мама смотрит на него подозрительно.

В маленькой гостинице мест не было.

– Та ж понаехало командировочных, – пела дежурная. – Чего людям дома не можется, так скрозь и едут, и едут…

Мама заплакала.

– Мальчонку-то я бы могла поместить, – извиняясь, пробормотала дежурная. – Я бы его к этому худенькому подложила… – Она ткнула пальцем в тощего близорукого парня. – А тебя же ж мне некуда деть. Женское помещение скрозь мужиками забито…

Мама плакала, уронив голову на руки. Вокруг неё смущенно стояли командировочные в полосатых пижамах. Они утешали маму советами. Они ей сочувствовали. Только мальчишка в голубой куртке сказал прямо:

– Глупости. Было бы из-за чего слёзы тратить. Сидите и никуда не трогайтесь. Я найду вам жилище.

Мама послушно кивнула.

Мальчишка подтолкнул Славку к двери.

– Пойдём к моему дядюшке. Он вас приютит.

Славка обрадовался, подумал, что вот и представился замечательный случай.

– Пойдём, – сказал он.

В проулке шагал старик, который подарил Славке гостинец. Он вытягивал шею, словно хотел вылезти из своей, новой одежды. Словно она скорлупа. Старик пел:

Задула фуртуна на море.

Ой, люто задула!

Последние слова он пропел так громко, что из-за церковной ограды выскочила старуха в чёрной клетчатой шали.

– Куда тебя чёрт тащит?! – закричала она. Старик остановился, подёргал усами.

– Отскочь с моего пути! – сказал он воинственно. – Слышь, отскочь в сторону!

Старуха зашлась от злости.

– Повёртывай назад! – бушевала она. – Тут храм, а ты своим винищем весь воздух позаражал!

Старик прикрыл рот рукой.

– Слушай ты, старая птица, – сказал он вдруг дружелюбно, – давай мне три рубля, я тогда обойду церковь хоть вокруг рыбзавода. А не дашь, – он двинулся на старуху, – я прямо в церковь войду и стану там моряцкие песни шуметь.

Старуха сунула ему под нос костлявый кукиш.

– На-кось! – заголосила она. – Умный! За три-то рубля я тебе сама где хочешь спою. Спляшу даже.

– Тогда отскочь, – мрачно заявил старик. – Геть! Не заслоняй мою прямую дорогу!.. – Он отстранил старуху и пошёл вдоль ограды, выводя слова своей песни:

Задула фуртуна на море —

Рваные паруса…

– Старое ты будыльё! – крикнула старуха. – Рыбий ты караульщик!

Славка заметил, как изменилось лицо мальчишки, дрогнули твёрдые мальчишкины губы. «Да что с ним?» – подумал Славка.

Мальчишка сказал:

– Беги, зови свою мамашу.

Когда Славка с мамой прибежали, мальчишка в спортивной куртке подошёл к старику. Он почтительно поздоровался. Сказал, погодя:

– Дед Власенко, возьмите хороших людей, – им ночевать негде.

Старик даже не обернулся. Махнул рукой, чуть не сбив с головы фуражку.

– Пускай идут… У меня же ж хата обширная. Хата моя под голубой крышей. Весь мир моя хата. Где хочу, там и прилягу.

Мама остановилась, повернула к мальчишке осунувшееся лицо.

– Идите, – сказал мальчишка. – Ну, идите же! Вас человек к себе в дом ведёт.

Славка взял маму за руку, и они пошли за стариком.

И по всему городу запах моря.

Свернули к церкви, крашенной от фундамента до крестов серебряной краской.

Вокруг церкви, за железной оградой, разложены на просушку рыбацкие сети.

Мама молчит. Лицо у мамы такое, словно её обокрали в самый трудный час жизни.

Мальчишка в спортивной куртке идёт впереди.

«Мне бы такого брата», – думает Славка. У Славки редкий характер: чужое преимущество не рождает в нём зависти. Он глазеет по сторонам. Ему нравится бело-розовый город. Славка хочет спросить, как зовут мальчишку, но смелости у Славки не хватает; он только шевелит губами. Мама смотрит на него подозрительно.

В маленькой гостинице мест не было.

– Та ж понаехало командировочных, – пела дежурная. – Чего людям дома не можется, так скрозь и едут, и едут…

Мама заплакала.

– Мальчонку-то я бы могла поместить, – извиняясь, пробормотала дежурная. – Я бы его к этому худенькому подложила… – Она ткнула пальцем в тощего близорукого парня. – А тебя же ж мне некуда деть. Женское помещение скрозь мужиками забито…

Мама плакала, уронив голову на руки. Вокруг неё смущенно стояли командировочные в полосатых пижамах. Они утешали маму советами. Они ей сочувствовали. Только мальчишка в голубой куртке сказал прямо:

– Глупости. Было бы из-за чего слёзы тратить. Сидите и никуда не трогайтесь. Я найду вам жилище.

Мама послушно кивнула.

Мальчишка подтолкнул Славку к двери.

– Пойдём к моему дядюшке. Он вас приютит.

Славка обрадовался, подумал, что вот и представился замечательный случай.

– Пойдём, – сказал он.

В проулке шагал старик, который подарил Славке гостинец. Он вытягивал шею, словно хотел вылезти из своей, новой одежды. Словно она скорлупа. Старик пел:

Задула фуртуна на море.

Ой, люто задула!

Последние слова он пропел так громко, что из-за церковной ограды выскочила старуха в чёрной клетчатой шали.

– Куда тебя чёрт тащит?! – закричала она. Старик остановился, подёргал усами.

– Отскочь с моего пути! – сказал он воинственно. – Слышь, отскочь в сторону!

Старуха зашлась от злости.

– Повёртывай назад! – бушевала она. – Тут храм, а ты своим винищем весь воздух позаражал!

Старик прикрыл рот рукой.

– Слушай ты, старая птица, – сказал он вдруг дружелюбно, – давай мне три рубля, я тогда обойду церковь хоть вокруг рыбзавода. А не дашь, – он двинулся на старуху, – я прямо в церковь войду и стану там моряцкие песни шуметь.

Старуха сунула ему под нос костлявый кукиш.

– На-кось! – заголосила она. – Умный! За три-то рубля я тебе сама где хочешь спою. Спляшу даже.

– Тогда отскочь, – мрачно заявил старик. – Геть! Не заслоняй мою прямую дорогу!.. – Он отстранил старуху и пошёл вдоль ограды, выводя слова своей песни:

Задула фуртуна на море —

Рваные паруса…

– Старое ты будыльё! – крикнула старуха. – Рыбий ты караульщик!

Славка заметил, как изменилось лицо мальчишки, дрогнули твёрдые мальчишкины губы. «Да что с ним?» – подумал Славка.

Мальчишка сказал:

– Беги, зови свою мамашу.

Когда Славка с мамой прибежали, мальчишка в спортивной куртке подошёл к старику. Он почтительно поздоровался. Сказал, погодя:

– Дед Власенко, возьмите хороших людей, – им ночевать негде.

Старик даже не обернулся. Махнул рукой, чуть не сбив с головы фуражку.

– Пускай идут… У меня же ж хата обширная. Хата моя под голубой крышей. Весь мир моя хата. Где хочу, там и прилягу.

Мама остановилась, повернула к мальчишке осунувшееся лицо.

– Идите, – сказал мальчишка. – Ну, идите же! Вас человек к себе в дом ведёт.

Славка взял маму за руку, и они пошли за стариком.

БАБКА МАРИЯ

Старик шагал по шатким деревянным мосткам, мимо садов. Он громко шумел свои песни.

Толкнув локтем калитку, он вошёл в небольшой сад. Под деревьями земля чёрно-синяя. Только возле заборов растёт трава. За деревьями хата. Черепичная крыша у неё набекрень. Вокруг насыпана дорожка из мелких чистых ракушек. У дверей вместо половика старая сеть. Хата похожа на старика – весёлая хата.

Старик остановился в садочке и вдруг заорал испуганным голосом:

– Бабка Мария! Чего ж вы сидите? Хата горит!

Низкая крашеная дверь распахнулась. На порог выскочила старушка в переднике. Глаза испуганные. Щурятся. Старик спрятался за дверью и захихикал:

– Шутю…

– Чтоб вас, старый козёл, – беззлобно проворчала старушка.

Увидела Славку с мамой и всплеснула руками.

– Никак Анна?

– Хиба ж Анна такая? – возразил старик. – Анна покрепче будет. – Потом откашлялся, объяснил солидно: – Это мои знакомцы. Им, Мария, ночевать негде.

Старушка оглядела гостей.

– Здравствуйте, – сказала она. – Проходите, пожалуйста.

Она провела маму и Славку в большую прохладную комнату с крашеным полом.

– Мы вас в зале положим, – говорила она. – Вот тут. Тут воздух свежий. Кровать мягкая, и диван новый…

Дед Власенко просунулся в комнату, похвастал:

Дед Власенко просунулся в комнату, похвастал:

Толкнув локтем калитку, он вошёл в небольшой сад. Под деревьями земля чёрно-синяя. Только возле заборов растёт трава. За деревьями хата. Черепичная крыша у неё набекрень. Вокруг насыпана дорожка из мелких чистых ракушек. У дверей вместо половика старая сеть. Хата похожа на старика – весёлая хата.

Старик остановился в садочке и вдруг заорал испуганным голосом:

– Бабка Мария! Чего ж вы сидите? Хата горит!

Низкая крашеная дверь распахнулась. На порог выскочила старушка в переднике. Глаза испуганные. Щурятся. Старик спрятался за дверью и захихикал:

– Шутю…

– Чтоб вас, старый козёл, – беззлобно проворчала старушка.

Увидела Славку с мамой и всплеснула руками.

– Никак Анна?

– Хиба ж Анна такая? – возразил старик. – Анна покрепче будет. – Потом откашлялся, объяснил солидно: – Это мои знакомцы. Им, Мария, ночевать негде.

Старушка оглядела гостей.

– Здравствуйте, – сказала она. – Проходите, пожалуйста.

Она провела маму и Славку в большую прохладную комнату с крашеным полом.

– Мы вас в зале положим, – говорила она. – Вот тут. Тут воздух свежий. Кровать мягкая, и диван новый…