Радий Петрович Погодин

Ожидание (три повести об одном и том же)

ВАСЬКА

(Вандербуль бежит за горизонт)

ИМЯ ДЛЯ СЕБЯ

Весна пахнет арбузом. Особенно по утрам.

Земля пахнет прорастающими семенами.

Васька вышел во двор, расстегнул верхнюю пуговицу пальто и закричал:

– Вандербуль!

Расстегнул ещё одну пуговицу – закричал ещё громче:

– Вандербуль!

Ребятам любопытно: что человек кричит?

– Это что? – спросила девчонка в оранжевой шапке.

– Это я, – сказал Васька. – Это теперь моё новое имя. Я его сам придумал.

Вандербуль увидал кошку. Кошка лежала на ящике, повернув к солнцу белое брюхо.

Он неслышно подкрался к ней и закричал:

– Вандербуль!

Кошка зашипела, прижала к затылку острые уши, завыла и прыгнула в чью-то форточку.

Кто первым чует весну? Кошки. Кошек не проведёшь. Они ходят по скользким крышам. Таращатся в небо. Они поджидают птиц, летящих из Африки, но птицы летят высоко, рядом с мокрыми тучами. Кошки тянутся вверх, поднимают когтистые лапы. Жадно стонут, орут и кусают друг друга.

Вандербуль знал всё про кошек и про весну.

Когда весна войдёт в город, начинается славный шум. Грохочут железные крыши. Палят водосточные трубы. Прямо в прохожих ледяными снарядами.

Лужи вокруг. Брызги.

Когда весна пообсохнет, небо станет далёким и синим. В стёклах зажжётся радуга.

Теплынь!

Вандербуль расстегнул все пуговицы на пальто. Засунул руки в карманы штанов и, грудь колесом, пошёл в подворотню.

Вандербулю нравилось новое имя. Старое ему не годилось. Что в нём, в старом? Вась-ка. Словно просачивается и уходит застрявшая в раковине вода. Пусть люди сами придумывают себе имена. Вандербуль! Словно боевой клич. Славно жить с таким именем.

По улице шли прохожие. Гурьбой. Разноцветными толпами. Весело кашляли и улыбались.

Вандербуль потолкался среди прохожих, хотел закричать своё новое имя, но передумал. Просто подошёл к незнакомому гражданину, протянул руку и, радостно глядя ему в глаза, заявил:

– Вандербуль.

Гражданин растерялся, поправил клетчатый шарф.

– Гутен морген, – сказал гражданин. Отойдя шага на три, он спросил сам себя озадаченно: – Чёрт возьми, может, я чего перепутал?

Вандербуль зашагал дальше – грудь барабаном.

По рельсам катил трамвай. Сопели автобусы. Они неохотно лезли на мост, наверно, мечтали сойти со своих путей и удрать в незнакомые переулки.

Вандербуль помахал им рукой. Свернул с шумной улицы на Крюков канал.

В чёрной воде с синеватым отливом утонули белые облака.

По шершавым булыжникам бегали голуби, прыгали воробьи.

Возле решётки, на щербатой гранитной плите, сидел безногий мужчина. Он был без пальто. Его кепка лежала на тротуаре. Мужчина смотрел в небо, щурился и почёсывал щёку. Сидит человек – один-одинёшенек. Вандербуль потоптался в сторонке, потом боком, по-воробьиному, подошёл к инвалиду.

На пиджаке у мужчины, возле лацкана, темнело пятно в форме звезды. Посередине пятна Вандербуль разглядел дырочку.

Мужчина шевельнулся, сел поудобнее, скосил на Вандербуля глаза. Вандербуль улыбнулся ему. Для храбрости хлюпнул отсыревшим носом и протянул руку:

– Вандербуль.

Мужчина одним пальцем опустил его руку.

– Подходяще. А я вот на облака любуюсь. Красота. Иные – как звери. Иные – как корабли.

Вандербуль осмелел, пододвинулся ближе.

– Такая сказка есть, – сообщил он. – Знаете? Это было давно,

когда придумали самолёт. Изобретатель придумал и показал королю. Тогда всё королям показывали. Королю очень понравился самолёт. Он даже заерзал от радости на своём золотом стуле и закричал: «Лётчиков в небо! Пускай летают над моим дворцом, составляют из облаков моё имя. Я и придворные будем любоваться с балкона».

Рассказывая, Вандербуль сел рядом с мужчиной, прямо перед кепкой, в которой желтела медь.

– Лётчики погибли? – спросил мужчина.

– Погибли. Запутались в облаках и столкнулись друг с другом. Тогда самолёты были некрепкие.

Мужчина засмеялся, уставился на голубей.

– Всегда так, – сказал он. – Наверно, этот король закладывал.

– Что? – спросил Вандербуль.

– За воротник, – ответил мужчина.

Вандербуль ничего не понял, но ведь короли всегда делают странные вещи. И, чтобы не показаться глупым, Вандербуль сказал:

– Наверно, закладывал. Я у отца спрошу.

Голуби подходили близко, в сизых мундирах, в красных штанах. Толстые, важные. Воробьи дрались в промоинах, крали у голубей корм и – фр-ррр! – летели над Вандербулевой головой.

Мужчина пятернёй почесал ногу, обёрнутую штаниной выше колена. Вандербулю стало холодно вдруг. Он потрогал темное пятно у мужчины на пиджаке, которое имело форму звезды, и спросил тихо:

– Это у вас от ордена?

Мужчина посмотрел на пиджак.

– Что?

– Это у вас орден висел?

– Ну, орден.

– Вы его отвинтили?

– Я его в шкаф убрал на самую верхнюю полку и нафталином посыпал.

– Больно было?

– Что больно? – сухо спросил мужчина.

Вандербуль покраснел, ему стало стыдно, что он такой любопытный, но уж очень хотелось узнать про войну.

– Ну, когда вас ранило… – Вандербуль осторожно дотронулся до ноги в подвёрнутых брюках.

– А-а, – сказал мужчина. – Тебе сколько лет?

– Шесть.

– Большой мужик.

Мимо шли люди в пальто нараспашку. Вандербуль смотрел в их спокойные лица.

– Куда же вы мимо? – спросил он.

Остановился какой-то парень без кепки. Уставился на Вандербуля.

– Мы деньги просим, – объяснил ему Вандербуль.

Парень покраснел, принялся шарить в карманах.

– Мелких нету, – сказал он с тоской.

Вандербуль поднял кепку.

– Это ничего. Давайте, какие есть.

Парень покраснел ещё пуще.

– У меня никаких нету, – пробормотал он и замигал от досады.

Мужчина засмеялся:

– Спасибо, братишка… Хочешь, возьми на трамвай.

– Что вы! – попятился парень. – Извините… – И быстро пошёл, почти побежал.

Мужчина смотрел ему вслед. Глаза его медленно гасли.

– Пойдём, я тебя мороженым угощу или, хочешь, конфетами.

– Посидим ещё. Поговорим лучше про войну, – Вандербуль положил кепку себе на колени. – Вы, наверно, были героем-танкистом.

Мужчина опустил голову, царапнул пятернёй небритую щёку и, словно сделав для себя открытие, сказал удивлённо:

– Вот какое слово проклятое – «был». Это не твоя мама спешит?..

По набережной бежала Вандербулева мама. Рядом с ней торопилась Людмила Тарасовна, дворник. Они бежали сквозь голубиные стаи.

Вандербуль хотел крикнуть: «Мама, мама, давай! Кто вперёд?»– но мама уже схватила его, подняла на руки и так крепко стиснула, словно кто-то чужой и недобрый пытался его отнять.

Кепка упала. По гранитной плите покатилась чужая медь.

– Разве так можно? – испуганно прошептала мама.

Мужчина приподнялся, посмотрел на маму с усмешкой.

– Подсоби, сестрёнка, своей трудовой монетой инвалиду, который мог бы стать героем-танкистом.

Мама круто повернулась и побежала к мосту, унося на руках Вандербуля.

– Ты зачем меня несёшь? – кричал Вандербуль. – Мы хотели поесть мороженого!

Дворник Людмила Тарасовна следовала за ними со спокойным сознанием выполненного долга. Она оборачивалась, кричала мужчине:

– Бессовестный! Глаза, как у сироты, а кулаки-то, как у разбойника. Вернулся. Ишь, рожа красная. Сегодня доложу участковому, что ты опять засел тут.

Придя домой, мама посадила Вандербуля в горячую ванну. Она мылила его хвойным мылом. Тёрла розовой поролоновой губкой.

– Он герой! – кричал Вандербуль.

Мама молча окунала его с головой в воду. У Вандербуля изо рта вместо гневных слов вылетали мыльные пузыри.

Мама растёрла его мохнатым полотенцем. А когда пришёл отец, она рассказала ему тихо:

– Понимаешь, он сидел с нищим, выпрашивал деньги.

– Бывает, – сказал отец.

– Нет, ты ему объясни.

Отец пошёл в другую комнату – искать своего сына под широким диваном.

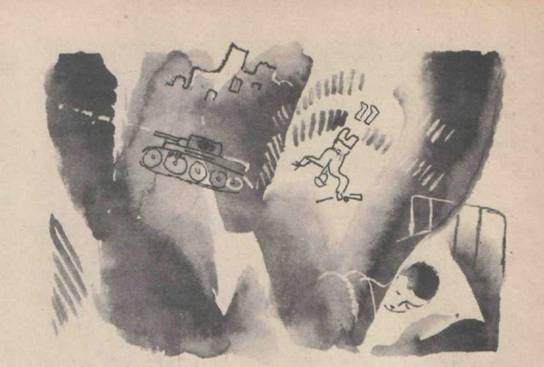

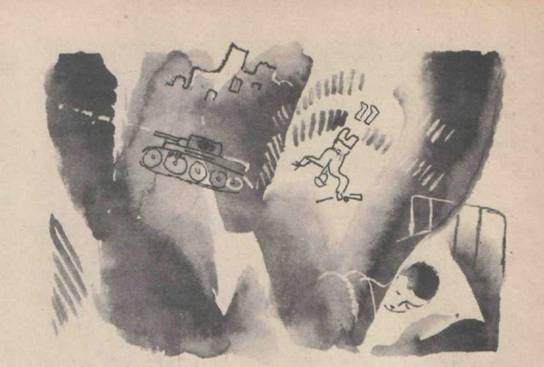

А Вандербуль стоял в коридоре. Он рисовал на светлых обоях разрушенный город и танк. Танк горел. От него отползал человек. Человек не мог ползти быстро. Его ноги лежали возле горящего танка. Они были похожи на старые валенки.

– Разве это танк? – услышал он голос позади себя.

За его спиной стоял отец.

Отец взял у него карандаш и по соседству нарисовал другой танк, с могучими гусеницами и длинной пушкой. Такой танк, по мнению Вандербуля, не мог гореть. Он мог только идти вперед от победы к победе.

– Слушай, – сказал отец, – давай поговорим об этом деле.

– А если ему на войне оторвало ноги?

– Это не оправдание.

– Он на войне был героем, у него орден.

– Тем более.

Вандербуль рисовал на обоях пули. Они летели, словно осенние злые мухи.

В коридор вышла мама. Она принесла мягкую резинку, которая называется клячкой. Принялась чистить обои.

– Пусть будет, – сказал ей отец.

– Но мы не одни живём в квартире.

– Моя картина никому не мешает, – сказал Вандербуль.

Отец его поддержал.

– Всё равно её не сотрёшь.

Мама увела Вандербуля спать.

Вандербуль ворочался, смотрел в потолок, расчерченный голубыми прямоугольниками.

Отец и мать говорили за дверью. Голос у мамы был беспокойный:

– Ты, кажется, не так ему объяснил. Ты бы ему сказал, что этот человек пьяница и бездельник. Что ноги он потерял… ну, попав под трамвай, что ли.

– Я этого не знаю, – ответил отец. – Ну, успокойся.

«Зачем меня мыли мылом? – думал Вандербуль. – Я ведь вчера купался». Светофор с перекрестка бросал в потолок зелёные, жёлтые, красные вспышки. Вандербуль смотрел на них, пока ему не стало казаться, что он идёт по зелёным, жёлтым и красным плитам. А вокруг никого. Только жужжат пули и ранят его одна за другой.

На следующее утро мама разбудила Вандербуля, поставила завтрак на стол. Она торопилась на работу и долго прилаживала к новому платью брошку.

– Уберёшь со стола и отправляйся гулять. За тобой тётя Лида закроет. Только гуляй во дворе – на улице ветер.

– Ладно, – сказал Вандербуль.

– Ладно, – сказал Вандербуль.

Он убрал со стола. Застегнул пальто на все пуговицы. Соседка тётя Лида осмотрела его и выпустила гулять.

Ребята играли в трёхцветный мяч. Он постоял, посмотрел на игру.

– Я тоже придумала себе новое имя, – сказала ему девчонка в оранжевой шапке. – Я буду Люциндра. Есть в деревне такая трава, от неё медом пахнет.

Вандербуля тянуло на улицу.

На горбатый мост, как вчера, вползали трамваи.

Ветер выстроил над домами свой белокрылый флот. Ветер проводил большие манёвры. Флотилии облаков шли одна за другой, скрывались за горизонтом крыш, унылым и близким.

На набережной Крюкова канала было пустынно. Вандербуль двинулся вдоль решётки. Вскоре он вышел к Морскому собору. Почему его называют Морским? Может, за голубую с белым окраску? Соборная колокольня стояла отдельно, светила золотым шпилем, как навечно зажжённая свечка.

Неподалеку от паперти сидел инвалид. Вместо пиджака на нём была синяя матросская рубаха, на ногах брюки клёш. Чёрные тихие старушки кидали монеты в мятую бескозырку.

– Большое вам спасибо, мамаши, от искалеченного войной моряка, – говорил инвалид.

«Может быть, одну половину войны он был танкистом, другую был моряком», – подумалось Вандербулю. Вандербуль хотел подбежать к инвалиду, поздороваться, но его опередил медленный милицейский майор.

– Ты опять за своё, – сказал майор инвалиду. – Тебя ведь выслали.

Нищий улыбнулся бесстрашно.

– Я в отпуске, гражданин начальник. Могу документ предъявить.

Майор посмотрел документы.

– Ты что же, не нашёл отпуску лучшего применения?

– К старому делу тянет. – Мужчина поднялся, сунул под мышку костыль. Увидел Вандербуля. – А тебе чего надо? Чего ты за мной ходишь? Ордена ему подавай. А я во время войны был вот таким шкетом. – Сильным рывком он оттянул книзу ворот тельняшки. – Вот, вся грудь в орденах. Обхохочешься…

На заросшей груди были выколоты бабочки, и среди этих бабочек синело мешковатое сердце, проколотое стрелой.

– Нет у него орденов, – холодно сказал майор. – Идите… И прикройте пейзаж.

Нищий поправил тельняшку. Пошёл не оглядываясь. Майор тоже пошёл мимо чёрных сердитых старушек.

Вандербуль прислонился лбом к холодной решетке соборного сада и долго стоял так.

Дома Вандербуль отыскал мягкую резинку, которая называется клячкой. Резинка вобрала в себя графит, но Вандербуль рисовал так усердно и так сильно надавливал карандашом, что даже стёртый рисунок был отчетливо виден. Вандербуль сбил его молотком и убрал с пола известку.

Земля пахнет прорастающими семенами.

Васька вышел во двор, расстегнул верхнюю пуговицу пальто и закричал:

– Вандербуль!

Расстегнул ещё одну пуговицу – закричал ещё громче:

– Вандербуль!

Ребятам любопытно: что человек кричит?

– Это что? – спросила девчонка в оранжевой шапке.

– Это я, – сказал Васька. – Это теперь моё новое имя. Я его сам придумал.

Вандербуль увидал кошку. Кошка лежала на ящике, повернув к солнцу белое брюхо.

Он неслышно подкрался к ней и закричал:

– Вандербуль!

Кошка зашипела, прижала к затылку острые уши, завыла и прыгнула в чью-то форточку.

Кто первым чует весну? Кошки. Кошек не проведёшь. Они ходят по скользким крышам. Таращатся в небо. Они поджидают птиц, летящих из Африки, но птицы летят высоко, рядом с мокрыми тучами. Кошки тянутся вверх, поднимают когтистые лапы. Жадно стонут, орут и кусают друг друга.

Вандербуль знал всё про кошек и про весну.

Когда весна войдёт в город, начинается славный шум. Грохочут железные крыши. Палят водосточные трубы. Прямо в прохожих ледяными снарядами.

Лужи вокруг. Брызги.

Когда весна пообсохнет, небо станет далёким и синим. В стёклах зажжётся радуга.

Теплынь!

Вандербуль расстегнул все пуговицы на пальто. Засунул руки в карманы штанов и, грудь колесом, пошёл в подворотню.

Вандербулю нравилось новое имя. Старое ему не годилось. Что в нём, в старом? Вась-ка. Словно просачивается и уходит застрявшая в раковине вода. Пусть люди сами придумывают себе имена. Вандербуль! Словно боевой клич. Славно жить с таким именем.

По улице шли прохожие. Гурьбой. Разноцветными толпами. Весело кашляли и улыбались.

Вандербуль потолкался среди прохожих, хотел закричать своё новое имя, но передумал. Просто подошёл к незнакомому гражданину, протянул руку и, радостно глядя ему в глаза, заявил:

– Вандербуль.

Гражданин растерялся, поправил клетчатый шарф.

– Гутен морген, – сказал гражданин. Отойдя шага на три, он спросил сам себя озадаченно: – Чёрт возьми, может, я чего перепутал?

Вандербуль зашагал дальше – грудь барабаном.

По рельсам катил трамвай. Сопели автобусы. Они неохотно лезли на мост, наверно, мечтали сойти со своих путей и удрать в незнакомые переулки.

Вандербуль помахал им рукой. Свернул с шумной улицы на Крюков канал.

В чёрной воде с синеватым отливом утонули белые облака.

По шершавым булыжникам бегали голуби, прыгали воробьи.

Возле решётки, на щербатой гранитной плите, сидел безногий мужчина. Он был без пальто. Его кепка лежала на тротуаре. Мужчина смотрел в небо, щурился и почёсывал щёку. Сидит человек – один-одинёшенек. Вандербуль потоптался в сторонке, потом боком, по-воробьиному, подошёл к инвалиду.

На пиджаке у мужчины, возле лацкана, темнело пятно в форме звезды. Посередине пятна Вандербуль разглядел дырочку.

Мужчина шевельнулся, сел поудобнее, скосил на Вандербуля глаза. Вандербуль улыбнулся ему. Для храбрости хлюпнул отсыревшим носом и протянул руку:

– Вандербуль.

Мужчина одним пальцем опустил его руку.

– Подходяще. А я вот на облака любуюсь. Красота. Иные – как звери. Иные – как корабли.

Вандербуль осмелел, пододвинулся ближе.

– Такая сказка есть, – сообщил он. – Знаете? Это было давно,

когда придумали самолёт. Изобретатель придумал и показал королю. Тогда всё королям показывали. Королю очень понравился самолёт. Он даже заерзал от радости на своём золотом стуле и закричал: «Лётчиков в небо! Пускай летают над моим дворцом, составляют из облаков моё имя. Я и придворные будем любоваться с балкона».

Рассказывая, Вандербуль сел рядом с мужчиной, прямо перед кепкой, в которой желтела медь.

– Лётчики погибли? – спросил мужчина.

– Погибли. Запутались в облаках и столкнулись друг с другом. Тогда самолёты были некрепкие.

Мужчина засмеялся, уставился на голубей.

– Всегда так, – сказал он. – Наверно, этот король закладывал.

– Что? – спросил Вандербуль.

– За воротник, – ответил мужчина.

Вандербуль ничего не понял, но ведь короли всегда делают странные вещи. И, чтобы не показаться глупым, Вандербуль сказал:

– Наверно, закладывал. Я у отца спрошу.

Голуби подходили близко, в сизых мундирах, в красных штанах. Толстые, важные. Воробьи дрались в промоинах, крали у голубей корм и – фр-ррр! – летели над Вандербулевой головой.

Мужчина пятернёй почесал ногу, обёрнутую штаниной выше колена. Вандербулю стало холодно вдруг. Он потрогал темное пятно у мужчины на пиджаке, которое имело форму звезды, и спросил тихо:

– Это у вас от ордена?

Мужчина посмотрел на пиджак.

– Что?

– Это у вас орден висел?

– Ну, орден.

– Вы его отвинтили?

– Я его в шкаф убрал на самую верхнюю полку и нафталином посыпал.

– Больно было?

– Что больно? – сухо спросил мужчина.

Вандербуль покраснел, ему стало стыдно, что он такой любопытный, но уж очень хотелось узнать про войну.

– Ну, когда вас ранило… – Вандербуль осторожно дотронулся до ноги в подвёрнутых брюках.

– А-а, – сказал мужчина. – Тебе сколько лет?

– Шесть.

– Большой мужик.

Мимо шли люди в пальто нараспашку. Вандербуль смотрел в их спокойные лица.

– Куда же вы мимо? – спросил он.

Остановился какой-то парень без кепки. Уставился на Вандербуля.

– Мы деньги просим, – объяснил ему Вандербуль.

Парень покраснел, принялся шарить в карманах.

– Мелких нету, – сказал он с тоской.

Вандербуль поднял кепку.

– Это ничего. Давайте, какие есть.

Парень покраснел ещё пуще.

– У меня никаких нету, – пробормотал он и замигал от досады.

Мужчина засмеялся:

– Спасибо, братишка… Хочешь, возьми на трамвай.

– Что вы! – попятился парень. – Извините… – И быстро пошёл, почти побежал.

Мужчина смотрел ему вслед. Глаза его медленно гасли.

– Пойдём, я тебя мороженым угощу или, хочешь, конфетами.

– Посидим ещё. Поговорим лучше про войну, – Вандербуль положил кепку себе на колени. – Вы, наверно, были героем-танкистом.

Мужчина опустил голову, царапнул пятернёй небритую щёку и, словно сделав для себя открытие, сказал удивлённо:

– Вот какое слово проклятое – «был». Это не твоя мама спешит?..

По набережной бежала Вандербулева мама. Рядом с ней торопилась Людмила Тарасовна, дворник. Они бежали сквозь голубиные стаи.

Вандербуль хотел крикнуть: «Мама, мама, давай! Кто вперёд?»– но мама уже схватила его, подняла на руки и так крепко стиснула, словно кто-то чужой и недобрый пытался его отнять.

Кепка упала. По гранитной плите покатилась чужая медь.

– Разве так можно? – испуганно прошептала мама.

Мужчина приподнялся, посмотрел на маму с усмешкой.

– Подсоби, сестрёнка, своей трудовой монетой инвалиду, который мог бы стать героем-танкистом.

Мама круто повернулась и побежала к мосту, унося на руках Вандербуля.

– Ты зачем меня несёшь? – кричал Вандербуль. – Мы хотели поесть мороженого!

Дворник Людмила Тарасовна следовала за ними со спокойным сознанием выполненного долга. Она оборачивалась, кричала мужчине:

– Бессовестный! Глаза, как у сироты, а кулаки-то, как у разбойника. Вернулся. Ишь, рожа красная. Сегодня доложу участковому, что ты опять засел тут.

Придя домой, мама посадила Вандербуля в горячую ванну. Она мылила его хвойным мылом. Тёрла розовой поролоновой губкой.

– Он герой! – кричал Вандербуль.

Мама молча окунала его с головой в воду. У Вандербуля изо рта вместо гневных слов вылетали мыльные пузыри.

Мама растёрла его мохнатым полотенцем. А когда пришёл отец, она рассказала ему тихо:

– Понимаешь, он сидел с нищим, выпрашивал деньги.

– Бывает, – сказал отец.

– Нет, ты ему объясни.

Отец пошёл в другую комнату – искать своего сына под широким диваном.

А Вандербуль стоял в коридоре. Он рисовал на светлых обоях разрушенный город и танк. Танк горел. От него отползал человек. Человек не мог ползти быстро. Его ноги лежали возле горящего танка. Они были похожи на старые валенки.

– Разве это танк? – услышал он голос позади себя.

За его спиной стоял отец.

Отец взял у него карандаш и по соседству нарисовал другой танк, с могучими гусеницами и длинной пушкой. Такой танк, по мнению Вандербуля, не мог гореть. Он мог только идти вперед от победы к победе.

– Слушай, – сказал отец, – давай поговорим об этом деле.

– А если ему на войне оторвало ноги?

– Это не оправдание.

– Он на войне был героем, у него орден.

– Тем более.

Вандербуль рисовал на обоях пули. Они летели, словно осенние злые мухи.

В коридор вышла мама. Она принесла мягкую резинку, которая называется клячкой. Принялась чистить обои.

– Пусть будет, – сказал ей отец.

– Но мы не одни живём в квартире.

– Моя картина никому не мешает, – сказал Вандербуль.

Отец его поддержал.

– Всё равно её не сотрёшь.

Мама увела Вандербуля спать.

Вандербуль ворочался, смотрел в потолок, расчерченный голубыми прямоугольниками.

Отец и мать говорили за дверью. Голос у мамы был беспокойный:

– Ты, кажется, не так ему объяснил. Ты бы ему сказал, что этот человек пьяница и бездельник. Что ноги он потерял… ну, попав под трамвай, что ли.

– Я этого не знаю, – ответил отец. – Ну, успокойся.

«Зачем меня мыли мылом? – думал Вандербуль. – Я ведь вчера купался». Светофор с перекрестка бросал в потолок зелёные, жёлтые, красные вспышки. Вандербуль смотрел на них, пока ему не стало казаться, что он идёт по зелёным, жёлтым и красным плитам. А вокруг никого. Только жужжат пули и ранят его одна за другой.

На следующее утро мама разбудила Вандербуля, поставила завтрак на стол. Она торопилась на работу и долго прилаживала к новому платью брошку.

– Уберёшь со стола и отправляйся гулять. За тобой тётя Лида закроет. Только гуляй во дворе – на улице ветер.

Он убрал со стола. Застегнул пальто на все пуговицы. Соседка тётя Лида осмотрела его и выпустила гулять.

Ребята играли в трёхцветный мяч. Он постоял, посмотрел на игру.

– Я тоже придумала себе новое имя, – сказала ему девчонка в оранжевой шапке. – Я буду Люциндра. Есть в деревне такая трава, от неё медом пахнет.

Вандербуля тянуло на улицу.

На горбатый мост, как вчера, вползали трамваи.

Ветер выстроил над домами свой белокрылый флот. Ветер проводил большие манёвры. Флотилии облаков шли одна за другой, скрывались за горизонтом крыш, унылым и близким.

На набережной Крюкова канала было пустынно. Вандербуль двинулся вдоль решётки. Вскоре он вышел к Морскому собору. Почему его называют Морским? Может, за голубую с белым окраску? Соборная колокольня стояла отдельно, светила золотым шпилем, как навечно зажжённая свечка.

Неподалеку от паперти сидел инвалид. Вместо пиджака на нём была синяя матросская рубаха, на ногах брюки клёш. Чёрные тихие старушки кидали монеты в мятую бескозырку.

– Большое вам спасибо, мамаши, от искалеченного войной моряка, – говорил инвалид.

«Может быть, одну половину войны он был танкистом, другую был моряком», – подумалось Вандербулю. Вандербуль хотел подбежать к инвалиду, поздороваться, но его опередил медленный милицейский майор.

– Ты опять за своё, – сказал майор инвалиду. – Тебя ведь выслали.

Нищий улыбнулся бесстрашно.

– Я в отпуске, гражданин начальник. Могу документ предъявить.

Майор посмотрел документы.

– Ты что же, не нашёл отпуску лучшего применения?

– К старому делу тянет. – Мужчина поднялся, сунул под мышку костыль. Увидел Вандербуля. – А тебе чего надо? Чего ты за мной ходишь? Ордена ему подавай. А я во время войны был вот таким шкетом. – Сильным рывком он оттянул книзу ворот тельняшки. – Вот, вся грудь в орденах. Обхохочешься…

На заросшей груди были выколоты бабочки, и среди этих бабочек синело мешковатое сердце, проколотое стрелой.

– Нет у него орденов, – холодно сказал майор. – Идите… И прикройте пейзаж.

Нищий поправил тельняшку. Пошёл не оглядываясь. Майор тоже пошёл мимо чёрных сердитых старушек.

Вандербуль прислонился лбом к холодной решетке соборного сада и долго стоял так.

Дома Вандербуль отыскал мягкую резинку, которая называется клячкой. Резинка вобрала в себя графит, но Вандербуль рисовал так усердно и так сильно надавливал карандашом, что даже стёртый рисунок был отчетливо виден. Вандербуль сбил его молотком и убрал с пола известку.

ВОЗРАСТ ВЫНОСЛИВЫХ И ТЕРПЕЛИВЫХ

Снова была весна.

С разноцветными тучами – фиолетовыми, красно-бурыми, цвета стального и цвета меди.

Город весной беззащитен. Город прикрывает прорехи афишами. А весна льёт дожди. Иногда, растолкав тучи, она показывает небо, синее и блестящее. Небо пахнет холодным ветром.

Во дворе перемены. Песочником, качелями и трёхцветными лакированными мячами завладели другие ребята. Гремя погремушками, колотя в барабаны, лезут они из каждой парадной. Они вытеснили Вандербуля и его ровесников. Они завладели двором.

Четыре года прошло с той весны. Генька, Лёшка-Хвальба, Шурик-Простокваша, девчонка Люциндра и Вандербуль сидели на трансформаторной будке. Они морщили лбы, сосредоточиваясь на единой высокой мысли. Выпячивали подбородки, отяжелевшие от несгибаемой воли. Они говорили:

– Геракл – это сила.

– Чапаев… Чапаев тоже будь здоров.

На дверях трансформаторной будки череп и кости.

Ромул основал Рим, когда ему было всего двадцать лет. Князь Александр в двадцать лет уже стал Александром Невским. Двадцать лет – это возраст героев. Десять лет – это возраст отважных, выносливых и терпеливых.

Генька, у которого не было клички, дёргал носом и кривился.

– Асфальтом воняет, – сказал он, чихнув. – А мне вчера зуб выдрали.

Люциндра отворила рот и засунула туда палец.

– Во, и во, и во… Мне их сколько вырвали.

– Тебе молочные рвали. Молочный зуб в мясе сидит. Настоящий – прямо из кости растёт. Иногда даже челюсть лопается, когда настоящий рвут. Я видел, как один военный упал в обморок, когда ему зуб дернули. Подполковник – вся грудь в орденах.

– Я бы не упал. Я ещё и не такое терпел, – самозабвенно похвастал Лёшка-Хвальба.

– А ты попробуй, – сказала Люциндра,

– Нашла дурака.

Вандербуль глядел в Лёшкины выпуклые глаза. Что-то затвердело у него внутри. Все предметы во дворе стали вдруг мельче, отчетливее, они как будто слегка отодвинулись. И Лёшка отодвинулся, и Люциндра. В глазах у Люциндры отражаются Генька и Шурик. Руки у Вандербуля стали легкими и горячими. Такими горячими, что защипало ладони.

– Я вырву, – сказал Вандербуль.

– Ты?

– А неужели ты? – сказал Вандербуль.

Он спрыгнул с трансформаторной будки и, прихрамывая, пошёл к подворотне. Ребята посыпались за ним. В подворотне Генька остановил их.

– Пусть один идёт.

– Соврёт, – заупрямился Лёшка-Хвальба.

Шурик-Простокваша заметил:

– Как же соврёт? Если зуб не вырвать, он целым останется.

– Вот похохочем, – засмеялся Лёшка-Хвальба. – Выставляться перестанет. И чего выставляется?

Вандербуль шёл руки за спину, как ходили герои на казнь, до боли сдвинув лопатки. Он ни о чём не думал. Шёл почти не дыша, чтобы не растревожить жёсткое и, наверно, очень хрупкое чувство решимости.

Когда он скрылся в уличной разноцветной толпе, Лёшка-Хвальба подтянул обвислые трикотажные брюки.

– Вернётся. Как увидит клещи, так и… – Лёшка добавил несколько слов, из которых ясно, что делают люди в минуту страха.

Люциндра от него отодвинулась. Сказала:

– Дурак.

– Не груби, – Лёшка нацелился дать Люциндре щелчка в лоб.

Генька, у которого не было клички, встал между ними. С Генькой спорить небезопасно – Лёшка повернулся к нему спиной.

– Простокваша, пойдём, я тебя обыграю во что-нибудь.

С разноцветными тучами – фиолетовыми, красно-бурыми, цвета стального и цвета меди.

Город весной беззащитен. Город прикрывает прорехи афишами. А весна льёт дожди. Иногда, растолкав тучи, она показывает небо, синее и блестящее. Небо пахнет холодным ветром.

Во дворе перемены. Песочником, качелями и трёхцветными лакированными мячами завладели другие ребята. Гремя погремушками, колотя в барабаны, лезут они из каждой парадной. Они вытеснили Вандербуля и его ровесников. Они завладели двором.

Четыре года прошло с той весны. Генька, Лёшка-Хвальба, Шурик-Простокваша, девчонка Люциндра и Вандербуль сидели на трансформаторной будке. Они морщили лбы, сосредоточиваясь на единой высокой мысли. Выпячивали подбородки, отяжелевшие от несгибаемой воли. Они говорили:

– Геракл – это сила.

– Чапаев… Чапаев тоже будь здоров.

На дверях трансформаторной будки череп и кости.

Ромул основал Рим, когда ему было всего двадцать лет. Князь Александр в двадцать лет уже стал Александром Невским. Двадцать лет – это возраст героев. Десять лет – это возраст отважных, выносливых и терпеливых.

Генька, у которого не было клички, дёргал носом и кривился.

– Асфальтом воняет, – сказал он, чихнув. – А мне вчера зуб выдрали.

Люциндра отворила рот и засунула туда палец.

– Во, и во, и во… Мне их сколько вырвали.

– Тебе молочные рвали. Молочный зуб в мясе сидит. Настоящий – прямо из кости растёт. Иногда даже челюсть лопается, когда настоящий рвут. Я видел, как один военный упал в обморок, когда ему зуб дернули. Подполковник – вся грудь в орденах.

– Я бы не упал. Я ещё и не такое терпел, – самозабвенно похвастал Лёшка-Хвальба.

– А ты попробуй, – сказала Люциндра,

– Нашла дурака.

Вандербуль глядел в Лёшкины выпуклые глаза. Что-то затвердело у него внутри. Все предметы во дворе стали вдруг мельче, отчетливее, они как будто слегка отодвинулись. И Лёшка отодвинулся, и Люциндра. В глазах у Люциндры отражаются Генька и Шурик. Руки у Вандербуля стали легкими и горячими. Такими горячими, что защипало ладони.

– Я вырву, – сказал Вандербуль.

– Ты?

– А неужели ты? – сказал Вандербуль.

Он спрыгнул с трансформаторной будки и, прихрамывая, пошёл к подворотне. Ребята посыпались за ним. В подворотне Генька остановил их.

– Пусть один идёт.

– Соврёт, – заупрямился Лёшка-Хвальба.

Шурик-Простокваша заметил:

– Как же соврёт? Если зуб не вырвать, он целым останется.

– Вот похохочем, – засмеялся Лёшка-Хвальба. – Выставляться перестанет. И чего выставляется?

Вандербуль шёл руки за спину, как ходили герои на казнь, до боли сдвинув лопатки. Он ни о чём не думал. Шёл почти не дыша, чтобы не растревожить жёсткое и, наверно, очень хрупкое чувство решимости.

Когда он скрылся в уличной разноцветной толпе, Лёшка-Хвальба подтянул обвислые трикотажные брюки.

– Вернётся. Как увидит клещи, так и… – Лёшка добавил несколько слов, из которых ясно, что делают люди в минуту страха.

Люциндра от него отодвинулась. Сказала:

– Дурак.

– Не груби, – Лёшка нацелился дать Люциндре щелчка в лоб.

Генька, у которого не было клички, встал между ними. С Генькой спорить небезопасно – Лёшка повернулся к нему спиной.

– Простокваша, пойдём, я тебя обыграю во что-нибудь.

МЕЛКИЙ ДОЖДЬ

Вандербуль шагал вдоль домов. Дождь блестел у него на ресницах. Мелкий дождь не льётся, он прилипает к щекам и к одежде.

Люди вежливы и болезненно самолюбивы. Всему виной деликатная мелочь – одежда. Чем дороже одежда, тем обидчивее её хозяин: жаль себя, жаль денег, жаль надежд, возлагаемых на хороший костюм.

Вандербулю дождь нипочём. Он его даже не замечает, только губы солёные.

Девушки, странный народ, улыбаются ему. Им смешно, что идёт он под мелким дождём на подвиг такой отрешённый и светлый.

– Эй!

Вандербуль споткнулся, почувствовал вкус языка.

– Смотри под ноги,

В мокром асфальте перевернутый мир. Человек в люке проверяет телефонные кабели.

И вдруг засветились пятнами лужи, мелкий дождь засверкал и растаял – на землю хлынуло солнце.

– Мороженое! Сливочное, фруктовое…

Вандербуль повернул к больнице.

В сквере пищали и радовались воробьи. На мокрой скамейке, подложив под себя фуражку, сидел ремесленник Аркадий из Вандербулева дома. Рядом, на Аркадиевых учебниках, сидела девчонка.

Вандербуль сел рядом.

– Аркадий, вам зубы рвали? – спросил Вандербуль.

– Зачем? У меня зубы – как шестерни. Я могу ими камень дробить.

Из открытого окна больницы вылетел крик, искорёженный болью. Он спугнул воробьёв и затих.

– Ой, – прошептала девчонка.

Вандербуль попробовал встать, но колени у него подогнулись.

– Чепуха, – сказал Аркадий. – Меня высоким напряжением ударило – и то ничего. Уже побежали ящик заказывать, а я взял и очухался.

Глаза у девчонки вспыхнули такой нежностью, что Вандербуль покраснел.

– Я пошёл, – сказал он. Встал и, чтобы не сесть обратно, уцепился за спинку скамьи.

– Да ты не робей, – подбодрил его Аркадий. – Когда тебе зуб потянут, ты себя за ногу ущипни.

Снова начался мелкий дождь, потёк по щекам, как слезы.

– Бедный, – прошептала девчонка.

Человеку нельзя жить и мечтать, если в десять лет он не испытал ещё настоящей боли, не опознал её полной силы.

– Тётенька! – крикнул ей Вандербуль. – Тётенька!

Девушка выплыла из тумана.

– Чего ты орёшь?

– Мне зуб тащить.

– Боже, какой крик поднял. Иди в детскую поликлинику.

Вандербуль сморщился, завыл громко. Одной рукой он схватился за живот, другой за щёку. Ему казалось, что, если он перестанет выть и кричать, девушка ему не поверит и выставит его за дверь.

– Не могу-у. Я сюда еле-еле добрался.

Девушка ещё не умела распознавать боль по глазам. Она недоверчиво слушала Вандербулевы вопли. Вандербуль старался изо всей мочи – с басовитым захлебом и тонкими подвываниями. Наконец девушка вздохнула, заложила книжку открыткой с надписью «Карловы Вары» и, подняв телефонную трубку, спросила служебным голосом:

– Дежурного врача… Софья Игнатьевна, примете с острой болью? – Потом она посмотрела на Вандербуля, и во взгляде её появилось сочувствие. – Только рвать не давай, пусть лечат. Очень обидно, когда мужчина беззубый.

Вандербуль поднялся по лестнице.

На втором этаже в коридоре сидели люди на белых диванах. Молчали. Боль придала их лицам выражение скорбной задумчивости и величия.

У дверей кабинета стоял бородатый старик в новом синем костюме, красных сандалиях и жёлтой клетчатой рубахе-ковбойке. Старик ёжился под взглядом заносчивой санитарки.

– Поскромнее нарядиться не мог? – санитарка качнула тройным подбородком. – Не по возрасту стиляга.

Старик поклонился необычайно вежливо.

– А вы, мабуть, доктор?

Санитарка пошла волнами, казалось, она разольётся сейчас по всему коридору.

– Хлеборезка ты старая. Я в медицине не хуже врачей разбираюсь. Я при кабинете тридцатый год… Очередь!

Старик вздохнул, пригладил пиджак на груди, застегнул необмятый ворот рубахи.

– Ваша, ваша, – великодушно закивали с диванов.

– Я ещё побуду, – смущённо сказал старик. – Может, кто раньше торопится?

Санитарка опалила его презрением.

– Нарядился, как петух, а храбрость в бане смыл, что ли? Кто тут есть с острой болью?

– Я, – прошептал Вандербуль.

Санитарка опустила на него глаза.

– Голос потерял? Ничего, сейчас заголосишь. – Она подтолкнула его к дверям. – Проходи.

У Вандербуля свело спину, заломило в затылке. В кабинете на столике в угрожающе точном порядке лежали блестящие инструменты. Женщина-доктор писала в карточке.

– Садитесь, – сказала она.

Кресло – как холодильник, хоть совсем не похожее. Заныли зубы. До этого они не болели ни разу. Вандербуль жалобно посмотрел на врача.

Доктор подбадривающе улыбнулась. Нажала педаль.

Кресло поднялось бесшумно. Прожектор – триста свечей – придавил Вандербуля жёстким лучом. Из жёлтой машины тянулись ребристые шланги, торчали переключатели. Капала вода в белый звонкий таз.

Неизвестность страшнее познания. И только героям понятно, что в слабых людях познание рождает страх, в сильных – мужество.

– Как зовут?

– Вандербуль.

– Никогда не слыхала такого имени.

Голос у доктора словно издалека.

– Это не имя. Имя у меня Васька. Мне зуб рвать.

Доктор взяла инструмент, сверкающе острый. Её пальцы коснулись Вандербулева подбородка. Пальцы у докторши тёплые.

– Открой рот. Какой зуб болит?

– А вот этот, – Вандербуль сунул палец в рот, нащупал зуб, который потоньше.

Герои стояли за дверью. Он слышал их сочувственное пыхтение. Докторша щурилась.

– От горячего больно?

Вандербуль согласился.

– От холодного?

– Тоже.

Докторша постучала по зубу металлом. Вандербуль вздрогнул, выгнул спину дугой. Докторша по другому зубу стукнула и даже по третьему, в другой части рта.

– Нет, – Вандербуль потряс головой и еле слышно добавил: – Рвите, который крепче.

Глаза докторши приблизились. Зрачки подрагивали в них, вспыхивали чёрным сиянием,

– Как ты думаешь, врач имеет право выдрать больного?

– По-настоящему?

– Ну, хотя бы оттаскать за уши?

– Не надо…

Докторша выпрямилась.

– Тётя Саша, следующего, – сказала она. – А этого вон. Гоните.

Над Вандербулем нависла грозная санитарка. Она прижимала голые локти к могучим бокам.

Вандербуль отскочил к двери. И вдруг всхлипнул, и вдруг заорал:

– Это не по-советски! Мне нужно зуб рвать!

Герои смущённо кашляли где-то рядом.

Вандербуль вылетел в коридор. Санитарка поправила закатанные выше локтей рукава.

– Чтоб медицина здоровые зубы рвала? Иль здесь живодёрня?

– А если я очень хочу? Мне очень нужно.

– Иди, хоти в другом месте. Следующий.

В кабинет влетела девица с распухшей щекой. Очередь поглядывала на Вандербуля с недоумением. Молчаливые заговорили:

– Тут сидишь, понимаешь. Время в обрез.

– Видно, драть некому.

– А ещё пионер.

Вокруг плакаты. На одном – человек с зубной щёткой. Мужественно красивый. Толстые буквы вокруг него кричат басом: «Берегите зубы!» Мужественный человек на плакате улыбается белой улыбкой. Он берёг свои зубы с детства.

На лестнице Вандербуля догнал старик.

– Слушай, хлопец, постой. Поздоровкаемся.

Старик посадил Вандербуля на скамейку. Вандербуль отвернулся.

– Ух же какой ты сердитый! К чему бы тебе здоровый зуб рвать?

– Для боли.

Старик обмяк, рассмеявшись. Смеялся он хрипло, и голос у него был хриплый, глухой. Звуки, наверно, застревали в густой бороде, теряли силу.

– А вы не смейтесь! – выкрикнул Вандербуль. – Сами не понимаете, а смеётесь.

– Чего же ж не понимать? Хоть и больная зубная боль, да не дюже смертельная. – Смех скатывался со стариковой бороды, тёк по новому пиджаку, словно крупные капли дождя.

Вандербуль разозлился.

– А сами боитесь! – закричал он. – Сами стоите у двери.

Старик продолжал смеяться.

– Я же ж не боюсь. Я опасаюсь. Мне докторша тот зуб дёрнет, а я её крепким словом. Мне же ж неудобно. Вон какая культура вокруг. И докторша не виноватая, что у меня зуб сгнил.

– Кто вам поверит? – сказал Вандербуль. – Просто трусите и сказать не хотите.

Смех ушёл из глаз старика.

– Худо, когда не поверят. – И добавил: – А боль от зуба обыкновенная.

Дверь в кабинет отворилась. В коридор вышла заплаканная девица с распухшей щекой. Медленно, со ступеньки на ступеньку, двинулась вниз.

– Очередь! – крикнула санитарка.

С белого дивана поднялся угрюмый мужчина. Старик сказал ему грустно:

– Я извиняюсь, Я теперь сам войду. Вы уж будьте настолько любезны, посидите ещё чуток.

Люди вежливы и болезненно самолюбивы. Всему виной деликатная мелочь – одежда. Чем дороже одежда, тем обидчивее её хозяин: жаль себя, жаль денег, жаль надежд, возлагаемых на хороший костюм.

Вандербулю дождь нипочём. Он его даже не замечает, только губы солёные.

Девушки, странный народ, улыбаются ему. Им смешно, что идёт он под мелким дождём на подвиг такой отрешённый и светлый.

– Эй!

Вандербуль споткнулся, почувствовал вкус языка.

– Смотри под ноги,

В мокром асфальте перевернутый мир. Человек в люке проверяет телефонные кабели.

И вдруг засветились пятнами лужи, мелкий дождь засверкал и растаял – на землю хлынуло солнце.

– Мороженое! Сливочное, фруктовое…

Вандербуль повернул к больнице.

В сквере пищали и радовались воробьи. На мокрой скамейке, подложив под себя фуражку, сидел ремесленник Аркадий из Вандербулева дома. Рядом, на Аркадиевых учебниках, сидела девчонка.

Вандербуль сел рядом.

– Аркадий, вам зубы рвали? – спросил Вандербуль.

– Зачем? У меня зубы – как шестерни. Я могу ими камень дробить.

Из открытого окна больницы вылетел крик, искорёженный болью. Он спугнул воробьёв и затих.

– Ой, – прошептала девчонка.

Вандербуль попробовал встать, но колени у него подогнулись.

– Чепуха, – сказал Аркадий. – Меня высоким напряжением ударило – и то ничего. Уже побежали ящик заказывать, а я взял и очухался.

Глаза у девчонки вспыхнули такой нежностью, что Вандербуль покраснел.

– Я пошёл, – сказал он. Встал и, чтобы не сесть обратно, уцепился за спинку скамьи.

– Да ты не робей, – подбодрил его Аркадий. – Когда тебе зуб потянут, ты себя за ногу ущипни.

Снова начался мелкий дождь, потёк по щекам, как слезы.

– Бедный, – прошептала девчонка.

* * *

Девушка в регистратуре читала книгу. Брови у неё двигались в такт с чужими переживаниями, и дёргался нос.Человеку нельзя жить и мечтать, если в десять лет он не испытал ещё настоящей боли, не опознал её полной силы.

– Тётенька! – крикнул ей Вандербуль. – Тётенька!

Девушка выплыла из тумана.

– Чего ты орёшь?

– Мне зуб тащить.

– Боже, какой крик поднял. Иди в детскую поликлинику.

Вандербуль сморщился, завыл громко. Одной рукой он схватился за живот, другой за щёку. Ему казалось, что, если он перестанет выть и кричать, девушка ему не поверит и выставит его за дверь.

– Не могу-у. Я сюда еле-еле добрался.

Девушка ещё не умела распознавать боль по глазам. Она недоверчиво слушала Вандербулевы вопли. Вандербуль старался изо всей мочи – с басовитым захлебом и тонкими подвываниями. Наконец девушка вздохнула, заложила книжку открыткой с надписью «Карловы Вары» и, подняв телефонную трубку, спросила служебным голосом:

– Дежурного врача… Софья Игнатьевна, примете с острой болью? – Потом она посмотрела на Вандербуля, и во взгляде её появилось сочувствие. – Только рвать не давай, пусть лечат. Очень обидно, когда мужчина беззубый.

Вандербуль поднялся по лестнице.

На втором этаже в коридоре сидели люди на белых диванах. Молчали. Боль придала их лицам выражение скорбной задумчивости и величия.

У дверей кабинета стоял бородатый старик в новом синем костюме, красных сандалиях и жёлтой клетчатой рубахе-ковбойке. Старик ёжился под взглядом заносчивой санитарки.

– Поскромнее нарядиться не мог? – санитарка качнула тройным подбородком. – Не по возрасту стиляга.

Старик поклонился необычайно вежливо.

– А вы, мабуть, доктор?

Санитарка пошла волнами, казалось, она разольётся сейчас по всему коридору.

– Хлеборезка ты старая. Я в медицине не хуже врачей разбираюсь. Я при кабинете тридцатый год… Очередь!

Старик вздохнул, пригладил пиджак на груди, застегнул необмятый ворот рубахи.

– Ваша, ваша, – великодушно закивали с диванов.

– Я ещё побуду, – смущённо сказал старик. – Может, кто раньше торопится?

Санитарка опалила его презрением.

– Нарядился, как петух, а храбрость в бане смыл, что ли? Кто тут есть с острой болью?

– Я, – прошептал Вандербуль.

Санитарка опустила на него глаза.

– Голос потерял? Ничего, сейчас заголосишь. – Она подтолкнула его к дверям. – Проходи.

У Вандербуля свело спину, заломило в затылке. В кабинете на столике в угрожающе точном порядке лежали блестящие инструменты. Женщина-доктор писала в карточке.

– Садитесь, – сказала она.

Кресло – как холодильник, хоть совсем не похожее. Заныли зубы. До этого они не болели ни разу. Вандербуль жалобно посмотрел на врача.

Доктор подбадривающе улыбнулась. Нажала педаль.

Кресло поднялось бесшумно. Прожектор – триста свечей – придавил Вандербуля жёстким лучом. Из жёлтой машины тянулись ребристые шланги, торчали переключатели. Капала вода в белый звонкий таз.

Неизвестность страшнее познания. И только героям понятно, что в слабых людях познание рождает страх, в сильных – мужество.

– Как зовут?

– Вандербуль.

– Никогда не слыхала такого имени.

Голос у доктора словно издалека.

– Это не имя. Имя у меня Васька. Мне зуб рвать.

Доктор взяла инструмент, сверкающе острый. Её пальцы коснулись Вандербулева подбородка. Пальцы у докторши тёплые.

– Открой рот. Какой зуб болит?

– А вот этот, – Вандербуль сунул палец в рот, нащупал зуб, который потоньше.

Герои стояли за дверью. Он слышал их сочувственное пыхтение. Докторша щурилась.

– От горячего больно?

Вандербуль согласился.

– От холодного?

– Тоже.

Докторша постучала по зубу металлом. Вандербуль вздрогнул, выгнул спину дугой. Докторша по другому зубу стукнула и даже по третьему, в другой части рта.

– Нет, – Вандербуль потряс головой и еле слышно добавил: – Рвите, который крепче.

Глаза докторши приблизились. Зрачки подрагивали в них, вспыхивали чёрным сиянием,

– Как ты думаешь, врач имеет право выдрать больного?

– По-настоящему?

– Ну, хотя бы оттаскать за уши?

– Не надо…

Докторша выпрямилась.

– Тётя Саша, следующего, – сказала она. – А этого вон. Гоните.

Над Вандербулем нависла грозная санитарка. Она прижимала голые локти к могучим бокам.

Вандербуль отскочил к двери. И вдруг всхлипнул, и вдруг заорал:

– Это не по-советски! Мне нужно зуб рвать!

Герои смущённо кашляли где-то рядом.

Вандербуль вылетел в коридор. Санитарка поправила закатанные выше локтей рукава.

– Чтоб медицина здоровые зубы рвала? Иль здесь живодёрня?

– А если я очень хочу? Мне очень нужно.

– Иди, хоти в другом месте. Следующий.

В кабинет влетела девица с распухшей щекой. Очередь поглядывала на Вандербуля с недоумением. Молчаливые заговорили:

– Тут сидишь, понимаешь. Время в обрез.

– Видно, драть некому.

– А ещё пионер.

Вокруг плакаты. На одном – человек с зубной щёткой. Мужественно красивый. Толстые буквы вокруг него кричат басом: «Берегите зубы!» Мужественный человек на плакате улыбается белой улыбкой. Он берёг свои зубы с детства.

На лестнице Вандербуля догнал старик.

– Слушай, хлопец, постой. Поздоровкаемся.

Старик посадил Вандербуля на скамейку. Вандербуль отвернулся.

– Ух же какой ты сердитый! К чему бы тебе здоровый зуб рвать?

– Для боли.

Старик обмяк, рассмеявшись. Смеялся он хрипло, и голос у него был хриплый, глухой. Звуки, наверно, застревали в густой бороде, теряли силу.

– А вы не смейтесь! – выкрикнул Вандербуль. – Сами не понимаете, а смеётесь.

– Чего же ж не понимать? Хоть и больная зубная боль, да не дюже смертельная. – Смех скатывался со стариковой бороды, тёк по новому пиджаку, словно крупные капли дождя.

Вандербуль разозлился.

– А сами боитесь! – закричал он. – Сами стоите у двери.

Старик продолжал смеяться.

– Я же ж не боюсь. Я опасаюсь. Мне докторша тот зуб дёрнет, а я её крепким словом. Мне же ж неудобно. Вон какая культура вокруг. И докторша не виноватая, что у меня зуб сгнил.

– Кто вам поверит? – сказал Вандербуль. – Просто трусите и сказать не хотите.

Смех ушёл из глаз старика.

– Худо, когда не поверят. – И добавил: – А боль от зуба обыкновенная.

Дверь в кабинет отворилась. В коридор вышла заплаканная девица с распухшей щекой. Медленно, со ступеньки на ступеньку, двинулась вниз.

– Очередь! – крикнула санитарка.

С белого дивана поднялся угрюмый мужчина. Старик сказал ему грустно:

– Я извиняюсь, Я теперь сам войду. Вы уж будьте настолько любезны, посидите ещё чуток.

КРУПНЫЙ ДОЖДЬ

Солнце билось в витринах и лужах. Над асфальтом стоял пар. На закоптелые крыши надвигалась мокрая туча. Солнечный свет встречал её в лоб, становясь от этого резче и холодней.

Милиционер надел плащ с капюшоном. Женщины распахнули зонты.

Вандербуль и старик шли по улице.

Старика звали Власенко. Он ворчал:

– Худо, когда рот только для каши годен. – Отвернулся, и, когда глянул на Вандербуля, рот у него засверкал белой пластмассой.

«Наверно, вставные зубы не нужно чистить, – подумалось Вандербулю. – Наверно, их моют мочалкой».

Милиционер надел плащ с капюшоном. Женщины распахнули зонты.

Вандербуль и старик шли по улице.

Старика звали Власенко. Он ворчал:

– Худо, когда рот только для каши годен. – Отвернулся, и, когда глянул на Вандербуля, рот у него засверкал белой пластмассой.

«Наверно, вставные зубы не нужно чистить, – подумалось Вандербулю. – Наверно, их моют мочалкой».