– Да, – говорил Степан Борисович, рассматривая печать, – это несомненно вторая половина пятнадцатого века. Только тогда писали и букву «ч» «расщепом» (в виде двух палочек, напоминающих латинское «v»), и букву «в» с увеличенной, как бы набухшей, верхней частью, и букву «т» иногда с мягким знаком слитно. Ну что ж, поищем вашего Корову.

Он достал с полки большой фолиант в темном, видавшем виды переплете. Это была не совсем обычная книга. Ее страницы исписаны четким, несколько угловатым почерком самого Степана Борисовича. На каждую из них он наносил в течение ряда лет в хронологическом порядке имена представителей московских боярских семей, встреченные им на страницах многочисленных архивных и печатных исторических источников. Получалось своеобразное родословное дерево каждой фамилии.

– Говорите, неблагозвучное прозвище «Корова»? Неблагородное? Вот, видите, на этих страницах есть прозвища и почище. А между тем все, так сказать, цвет московской аристократии!

И правда, ведь общеизвестно, что родоначальником царской династии Романовых был некий Андрей Кобыла, живший в XIV веке. Конечно, цари потом стеснялись этого прозвища своего предка и нашли «специалистов», которые вывели их род от потомка прусского владетеля некоего Камбилы. Но факт остался фактом, и дальний родственник царей, известный драматург, автор знаменитой «Свадьбы Кречинского», прославил род именно под фамилией Сухово-Кобылин. Был в роду будущих царей и боярин Федор Кошка, и только в конце XVI века они получили свою фамилию – Романовы – от Романа Юрьевича Юрьева-Захарьина, отца Анастасии, первой жены Ивана Грозного.

– Поищем вашего Корову, – повторяет Степан Борисович, перелистывая свою книгу. – Вот Корова из рода Пожарских. Нет, этого зовут Василий, а не Иван. Стойте! Вот Иван Корова Кутузов! Нет, и этот не подойдет: он жил в конце XVI века…

Словом, много страниц было перевернуто, много родословных прочитано, а Ивана Коровы, который бы жил во второй половине XV века, среди них не оказалось.

И печать снова вернулась в Москву, в Музей истории и реконструкции Москвы.

А мы время от времени возобновляем поиски Ивана Коровы. Нельзя сказать, чтобы они были совсем безуспешны. Среди документов XV века попалась одна челобитная – жалоба жителей городка Солигалича на великокняжеского наместника Федора Корову, написанная в 1470-х годах, вскоре после того, как Иван Корова так поспешно выскочил на улицу, забыв о своей печати Может быть, этот Федор – родственник нашего Ивана? Во всяком случае, мы не теряем надежды найти еще и Ивана Корову.

Или, может быть, вы его найдете, когда вырастете?

А пока наиболее вероятный «кандидат в Коровы» – князь Иван Юрьевич Патрикеев.

КАЛИТА ИГРОКА

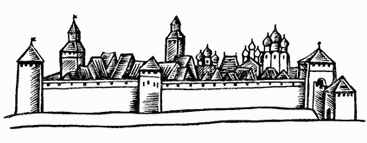

Шесть ворот было когда-то в Московском Кремле. И каждые ворота представляли собой проезд в крепкой и высокой башне. Через Никольскую, Спасскую и (теперь заложенную) Константино-Еленинскую башни можно было попасть на дороги, ведущие к востоку и юго-востоку. Еще в 1380 году из этих ворот тремя колоннами вышло войско Дмитрия Ивановича, направляясь к Коломне, а затем к Дону, на поле Куликово. К Москве-реке выходили ворота в Тайницкой башне; через Боровицкие и через Троицкие ворота попадали на дороги, ведущие на юго-запад и запад от Москвы. Всем известная улица Арбат и ее продолжение носили в древности название Смоленской улицы: ведь здесь шла дорога на Смоленск и далее, к западным рубежам московской земли.

Шесть ворот было когда-то в Московском Кремле. И каждые ворота представляли собой проезд в крепкой и высокой башне. Через Никольскую, Спасскую и (теперь заложенную) Константино-Еленинскую башни можно было попасть на дороги, ведущие к востоку и юго-востоку. Еще в 1380 году из этих ворот тремя колоннами вышло войско Дмитрия Ивановича, направляясь к Коломне, а затем к Дону, на поле Куликово. К Москве-реке выходили ворота в Тайницкой башне; через Боровицкие и через Троицкие ворота попадали на дороги, ведущие на юго-запад и запад от Москвы. Всем известная улица Арбат и ее продолжение носили в древности название Смоленской улицы: ведь здесь шла дорога на Смоленск и далее, к западным рубежам московской земли.

Конечно, так много ворот было нужно для того, чтобы центральная московская крепость была всегда связана со своим городом и со всей страной. Однако в эти ворота легко мог ворваться и враг! Поэтому москвичи вынуждены были строить ворота своей крепости так, чтобы доступ к ним в любой момент мог быть прегражден естественными и искусственными препятствиями. Москва-река и Неглинная, конечно, были надежными преградами, а по Красной площади был прорыт широкий и глубокий ров, наполненный водой из этих рек.

Водная преграда была, разумеется, надежной, но не совсем непреодолимой для врага. И потом сами же строители крепости должны были перекидывать через эти преграды мосты, чтобы не оказаться изолированными от внешнего мира.

Как же все-таки они защищали входы в свою крепость?

Посмотрим на те ворота, которые сохранились лучше других. Вот, напротив улицы Новый Арбат и нового здания Ленинской библиотеки, возле бывшего Манежа, где теперь Выставочный зал, стоит приземистая белая башня с затейливым узором зубцов наверху. В ней широкий проем ворот, завершающийся полукруглой аркой. То есть собственно ворот, которые можно было бы закрывать и открывать, нет вовсе, и через арку с улицы виден каменный мост, перекинутый через Александровский сад. На месте сада и текла в древности река Неглинная, и мост, конечно, был перекинут через нее к воротам высокой Троицкой башни, которые вели уже непосредственно в Кремль. Но зачем эта белая башня (которую называют теперь Кутафьей), когда через нее так же легко попасть на мост, как если бы ее и не было? Осмотрим ее повнимательнее. Зайдем со стороны Александровского сада, от здания Манежа. Теперь видно, что в северной стене башни были ворота, ныне заложенные. Осталась даже каменная рамка, куда прикрепляли икону над воротами. А что это за узкие щели, оставшиеся в стене башни? Через эти щели проходили когда-то рычаги и цепи, при помощи которых можно было поднимать и опускать мост. А зачем вообще здесь, на суше, был еще один мост? Ведь Кутафья стояла на правом берегу Неглинной, перед большим мостом.

Ответы на все эти вопросы мы получили, когда произвели раскопки у северной стены Кутафьи. Оказалось, что при постройке это предмостное укрепление (как называют такие сооружения военные инженеры) имело только один выход – к северу, под прямым углом к линии моста через Неглинную. И этот выход находился на высоте… шести метров над землей, примерно на уровне пола третьего этажа современного жилого дома. Да и вся площадь перед Манежем в древности была гораздо ниже, а башня стояла на мощном белокаменном цоколе, который теперь скрыт под нанесенной за века землей. Вот поэтому-то и нужен был еще один мост, чтобы из ворот Кутафьи можно было съехать на берег. А для большей безопасности прилегающая к Кутафье часть моста была устроена так, что ее в случае нужды можно было поднять.

Теперь представим себе, какие препятствия встретил бы неприятель, который попытался бы в этом месте ворваться в Кремль. Вот он подошел к легкому мосту, даже сумел подняться по нему. Но тут перед ним разверзлась пропасть. Подъемная часть моста была поднята так, что закрывала ворота и оставляла зияющую пустоту, которую не так-то легко было преодолеть. Приходилось начинать сначала. Допустим, что врагу удавалось найти где-то поблизости подходящий материал и соорудить какие-то помосты, по которым можно было добраться до ворот. В древности для этого использовали все, что попадалось под руку – бревна разрушенных домов, деревья, просто землю, – и бросали к основанию крепости, пока куча не достигала уровня ворот. Это называлось «приметывать примет» (от слова «метать» – бросать). Если даже пробивали эти ворота и входили в само укрепление, положение нападающих оставалось незавидным. В тесной башне надо было повернуть под прямым углом налево и штурмовать следующие ворота. А осажденные, конечно, не теряли времени зря и метали сверху во врагов камни, стрелы, лили кипяток или кипящую смолу.

Таков был расчет военных инженеров, задумавших это предмостное укрепление.

Но представим себе гораздо более приятную для глаз и сердца мирную картину. Никаких врагов поблизости нет, и город живет своей кипучей мирной жизнью. Подъемный мост у Кутафьи, конечно, опущен, и по нему едут одна за другой повозки, проходят и проезжают верхом люди. И, разумеется, как всегда в большом городе находится немало зевак, бездельников, любителей постоять, поглазеть, кто и как идет, как едет, что везет, что несет. А для пущего удовольствия зеваки захватили с собой орехов и грызут себе их, стоя у обочин моста и перебрасываясь время от времени хлесткими словечками по адресу прохожих и проезжих. Много ли, мало ли было таких зевак, долго ли или коротко они здесь простаивали, но только скорлупа от орехов легла под мостом целым слоем, который и раскопали археологи.

Но представим себе гораздо более приятную для глаз и сердца мирную картину. Никаких врагов поблизости нет, и город живет своей кипучей мирной жизнью. Подъемный мост у Кутафьи, конечно, опущен, и по нему едут одна за другой повозки, проходят и проезжают верхом люди. И, разумеется, как всегда в большом городе находится немало зевак, бездельников, любителей постоять, поглазеть, кто и как идет, как едет, что везет, что несет. А для пущего удовольствия зеваки захватили с собой орехов и грызут себе их, стоя у обочин моста и перебрасываясь время от времени хлесткими словечками по адресу прохожих и проезжих. Много ли, мало ли было таких зевак, долго ли или коротко они здесь простаивали, но только скорлупа от орехов легла под мостом целым слоем, который и раскопали археологи.

И вот среди всей этой шелухи неожиданно появился на дневной свет кусочек кожи. Под ловкими руками работницы, удалявшей весь лежавший сверху мусор, он постепенно увеличивался. Проглянул узор… Ба! Да это целая сумка! И какая она была красивая! Впрочем, чтобы оценить это, нужен был опытный глаз, который восстановил бы сумку в ее прежнем виде. Сейчас же она имела вид довольно жалкий для непосвященного зрителя. Она побывала и в воде и в грязи. Опрела, покоробилась.

Сумка попала в руки сначала опытного реставратора Ольги Александровны Кирьяновой, а потом – исследователя-художника Михаила Никаноровича Кислова, который и восстановил ее такой, как изображено на рисунке. Это небольшая калита, как называли в древности такие сумки. Калита была необходима всякому человеку, который вышел по делам на улицу. Ведь тогда в одежде не было столь необходимых нам теперь карманов. Их стали делать только с XVII века. Деньги (в ту пору это были маленькие серебряные монетки: бумажных денег не знали), огниво для высекания огня и иные мелкие предметы носили в калите, которую привешивали к поясу или через плечо на ремне. Калита, как вы видели, была чем-то средним между полевой сумкой и кошельком. В этом последнем значении она была особенно хорошо известна. Недаром одного из первых московских князей, скопидомного Ивана Даниловича, прозвали Калитой, да так это прозвище и «прилипло» к нему не на один век. «Калита – брат, калита – друг. Есть в калите, так и кума на куте» (то есть в гостях: ведь гостей сажали в «красный кут» – передний угол комнаты), – говорит пословица, созданная, видимо, какими-то сребролюбцами.

Наша калита имела два отделения. Каждое из них прикрывалось особой крышкой. Передняя ее стенка была украшена накладными, вырезанными из кожи узорами, которые прикреплялись к сумке цветной ниткой, красиво сочетавшейся с темным цветом кожи. На верхней крышке была искусно прорезана затейливая розетка. Интересно, что калита была сделана из очень тонкой кожи. Кожу пришлось сшить в несколько слоев. Чтобы изготовить эту сумку, мастер должен был сначала вырезать четырнадцать кусков кожи по семи различным выкройкам. Затем он сложил их вместе наизнанку, сшил, проложив между ними более толстый ремешок, и только тогда вывернул на лицевую сторону и прошил по краям крышек и ремня, на котором калита подвешивалась… но мы так и не знаем, к поясу или через плечо. Дело в том, что ремень этот оказался косо срезанным каким-то очень острым ножом.

Наша калита имела два отделения. Каждое из них прикрывалось особой крышкой. Передняя ее стенка была украшена накладными, вырезанными из кожи узорами, которые прикреплялись к сумке цветной ниткой, красиво сочетавшейся с темным цветом кожи. На верхней крышке была искусно прорезана затейливая розетка. Интересно, что калита была сделана из очень тонкой кожи. Кожу пришлось сшить в несколько слоев. Чтобы изготовить эту сумку, мастер должен был сначала вырезать четырнадцать кусков кожи по семи различным выкройкам. Затем он сложил их вместе наизнанку, сшил, проложив между ними более толстый ремешок, и только тогда вывернул на лицевую сторону и прошил по краям крышек и ремня, на котором калита подвешивалась… но мы так и не знаем, к поясу или через плечо. Дело в том, что ремень этот оказался косо срезанным каким-то очень острым ножом.

Так вот как попала калита под мост! Ее попросту срезали у кого-то! Наверное, не все зеваки на мосту собирались просто поглазеть, погрызть орехи, перекинуться словечком. Были среди них и такие, которые высматривали зазевавшегося прохожего, чтобы поживиться его добром. Трудно назвать этих людей «карманниками»: ведь карманов-то тогда не было. «Вор» для такого человека тоже слишком почетное прозвание. Это слово применяли в ту пору скорее ко всякого рода политическим преступникам. Слово «мошенник», происходящее от слова «мошна» – мешок, кошелек, – тоже употреблялось тогда в совсем ином смысле: человек, делающий сумки или кошельки. «Тать» называли в ту пору тех, кто крал. «Яко тать в нощи», – говорят и сейчас о крадущемся человеке: как ночной вор.

Итак, один тать лет пятьсот назад в суете и давке на мосту у Кутафьи срезал у какого-то прохожего красивую калиту, обещавшую своим внешним видом богатую добычу. Но воспользоваться ею не сумел. То ли был он недостаточно ловок и уронил добычу под мост, то ли попался на глаза страже, которая, конечно, всегда дежурила у ворот крепости, и постарался скорее избавиться от «татиного» (краденого), чтобы избежать наказания. Так или иначе, но калита попала под мост да там и пролежала до наших дней.

А что же все-таки было в калите? Скажем прямо, тать не разбогател бы. Скорее, он пережил бы глубокое разочарование. В калите оказались только… игральные кости и маленький стальной кинжал.

Игральная кость – это крошечный костяной кубик, на каждой из граней которого точками обозначены очки – от одного до шести. Они располагались так, чтобы сумма очков на двух противоположных гранях была равна семи: один против шести, два – против пяти, три – против четырех. Таково было тогда правило.

Игральная кость – это крошечный костяной кубик, на каждой из граней которого точками обозначены очки – от одного до шести. Они располагались так, чтобы сумма очков на двух противоположных гранях была равна семи: один против шести, два – против пяти, три – против четырех. Таково было тогда правило.

Все вы знаете такие «кости». Их и сейчас еще бросают при некоторых играх, чтобы получить какое-то число очков. А в древности это была азартнейшая игра, конечно, на деньги. В кости играли в кабаках, и нередко игра переходила в драку. На этот случай и захватил наш игрок – а владелец калиты, конечно, был игрок – маленький кинжал, чтобы в случае необходимости незаметно вынуть его из сумки и пустить в ход.

Нет, не вызывает сочувствия этот игрок, у которого тать срезал сумку. Видно, свой своего не узнал.

Но вряд ли такой человек мог быть зевакой, у которого легко было стащить что-нибудь. Как знать? Может быть, он только что проигрался (ведь денег-то в сумке не было – ни одной монетки!). Может быть, он был так погружен в мрачные мысли о своем проигрыше, что и не заметил, что трется возле него незадачливый тать.

Эту сценку из городской жизни рассказала нам красивая калита, сделанная искусным московским мастером.

БРОНЯ ИЗ ОРШИ

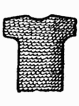

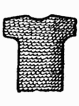

Ее нашли сто с лишним лет назад. В небольшом белорусском городке Орше ремонтировали один монастырь. В стене случайно открылась давно замурованная ниша. А там лежала груда заржавленных железных колец. Оказалось, что кольца переплетены между собой и образуют целую рубаху с короткими рукавами.

Ее нашли сто с лишним лет назад. В небольшом белорусском городке Орше ремонтировали один монастырь. В стене случайно открылась давно замурованная ниша. А там лежала груда заржавленных железных колец. Оказалось, что кольца переплетены между собой и образуют целую рубаху с короткими рукавами.

Находку отправили в крупнейший в тех местах Музей древностей при Виленской публичной библиотеке. В Вильно вещь определили точнее. Это была броня из крупных плоских железных колец, скрепленных гвоздями или заклепками. Каждое кольцо было высечено специальным штампом из цельного листа железа почти в миллиметр толщиной. Диаметр кольца достигал семнадцати миллиметров, ширина его ободка – около трех миллиметров. Такие кольчатые брони назывались на Руси байданами (или боданами). Слово это арабского происхождения, как, вероятно, и сам этот вид кольчуги. Но байданы делались обычно с длинными (ниже локтей) рукавами и подолом, почти достигавшим колен. А найденная в Орше броня много короче, и рукава ее не достигают локтей. Зато и весит она всего 31 фунт, или около тринадцати килограммов. Наши предки назвали бы эту броню полубайданой (или полубоданьем), как короткую шубу они называли полушубком.

На кольцах заметны были какие-то надписи русскими буквами, среди которых прочли обычные заклинания: «Мати божия буди с нами» и «Бог с нами никто же на ны» (то есть: «С нами бог, а против нас никого»). Решили, что это сделано в подражание арабским байданам, на кольцах которых нередко помещали, например, стихи из Корана. Тем и ограничилось изучение оршанской находки.

На кольцах заметны были какие-то надписи русскими буквами, среди которых прочли обычные заклинания: «Мати божия буди с нами» и «Бог с нами никто же на ны» (то есть: «С нами бог, а против нас никого»). Решили, что это сделано в подражание арабским байданам, на кольцах которых нередко помещали, например, стихи из Корана. Тем и ограничилось изучение оршанской находки.

Впрочем, в 1875 году, когда Вильно должен был посетить царь Александр II и думали, что, может быть, он заинтересуется коллекциями Музея древностей, попытались выяснить поточнее происхождение брони. Но к тому времени оказались уже забытыми и сами обстоятельства ее находки. Никто не помнил даже, в каком именно из монастырей или церквей города Орши открыли ту замурованную нишу.

Так что не только не удалось получить никаких новых сведений, но и то, что было уже известно, как бы вновь подернулось дымкой.

Так и лежала броня в музее, пока ею не заинтересовался молодой археолог Павел Сергеевич Рыков. А было это уже незадолго до войны 1914 года. Рыков еще не один раз внимательно осмотрел каждое колечко и установил две важные вещи. Во-первых, надписи на кольцах были сделаны тем шрифтом, каким писали примерно четыреста лет назад, в XVI веке. А во-вторых, среди этих надписей были не только заклинания бога и богородицы, но и совсем другие слова.

«Ивана Грьевича Выроткова», – прочел Рыков на одних кольцах, «…ванова Грьевича Вырдкова», – читалось на других.

Это были безусловно имя, отчество и фамилия Ивана Григорьевича (в древности можно было сокращенно писать вместо «Григорьевича» – «Грьевича») Выроткова или Выродкова.

Может быть, на кольцах стояло клеймо мастера, как это было на многих вещах, о которых вы уже прочитали? Может быть, Иван Григорьевич Выродков – ремесленник-оружейник, или, как тогда говорили, «бронник», сделавший эту броню?

Но против этого говорило многое. Прежде всего то, что имя стояло в родительном падеже, а не в именительном, как ставили его обычно ремесленники («Коста делал», «Мастер Аврам», «делал Андрей Чохов»). А надпись «…ванова» («Иванова») прямо говорит о принадлежности брони Ивану. Да и то, что Иван назван не только по имени, не только по фамилии, но даже и по отчеству (Иван Григорьевич), говорит, что это был не простой мастер-ремесленник, а какой-то знатный человек. В XVI веке ремесленник бывал доволен, если его называли полным, а не уничижительным именем («Андрей», а не «Ондрюшка»). Куда уж там отчество!

Итак, ясно: Иван Григорьевич Выродков – это заказчик, человек, для которого безымянный мастер сделал броню, ее первый владелец. Но нельзя ли узнать получше, что это был за человек?

Исследователь начинает искать Ивана Григорьевича Выродкова или Выроткова среди имен, встречающихся в документах XVI века (ведь надписи были сделаны шрифтом XVI века, значит, и мастер и заказчик жили именно в это время). Он искал в различных изданиях, развязал и просмотрел множество архивных связок. Вот, наконец, описание каких-то дворцовых бумаг. О некоторых из них сказано, что это «грамоты Ивана Выродкова». Конечно, удача, но только наполовину. Ведь мог быть и другой Иван Выродков. Надо найти именно Ивана Григорьевича! Но вот на другой грамоте, 1542 года, стоит подпись: «Ивана Васильевича государя всея Руси диак Иван Григорьевич Выродков».

Это уж бесспорно он! Государев дьяк!

Еще одна грамота говорит о том, что в 1538 году дьяк Иван Григорьевич Выродков, «ближний человек» государя, послан с важным поручением к ногайскому мурзе Кошуму. Через девять лет молодой Иван Васильевич принимает титул царя. А дьяк Иван Григорьевич Выродков служит в одном из приказов. Тогда сложная система управления Московским государством еще только создавалась. Приказами ведали знатнейшие бояре, но всю основную работу вели разрядные дьяки – люди менее знатного происхождения, но зачастую более образованные и способные.

О выдающихся способностях дьяка Ивана Выродкова говорят дальнейшие записи в разрядных книгах, летописях и иных документах, которые были известны историкам и раньше.

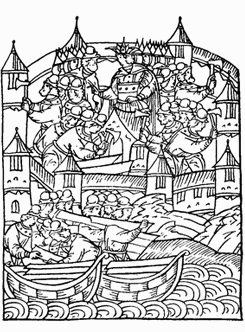

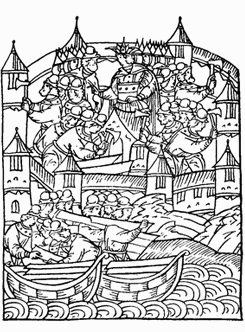

В 1550 году царь дал «дьяку своему Ивану Григорьеву сыну Выродкову» ответственное и опасное поручение – построить поблизости от самой столицы татарского ханства Казани крепость, которая могла бы быть опорным пунктом русских войск при осаде Казани.

В летописи есть даже рисунок, изображающий, как тогда было принято, сразу и царский приказ и его исполнение. За два месяца Выродков организовал в углицких лесах изготовление всех частей будущей крепости, погрузил их на баржи и, спустив вниз по реке, быстро «смонтировал», как мы бы сейчас сказали, крепость на глазах врагов. Это и был знаменитый Свияжск, постройка которого предрешила падение Казани.

Чтобы руководить такой работой, нужно было недюжинное знание военной и строительной техники и талант организатора.

Чтобы руководить такой работой, нужно было недюжинное знание военной и строительной техники и талант организатора.

После этого около года Выродков снова выполняет важные дипломатические поручения. На этот раз при казанском хане. А потом, когда русское войско во главе с самим царем осаждало Казань, Выродков руководил осадными работами на решающем участке, где была возведена «тура» – башня, причинившая немало забот осажденным.

После взятия Казани военный инженер вновь становится чиновником. Выродков снова разрядный дьяк. Но через несколько лет его посылают воеводой в Астрахань. Не все шло гладко в служебной карьере Выродкова. В 1560 году он даже подвергся опале. Но уже в следующем году Выродков снова воевода. На этот раз у западных пределов Московского царства – в Торопце. Сейчас Торопец не очень значительный городок. Но тогда значение его было велико. Царь готовился к борьбе за выход к Балтийскому морю. И в самом деле, уже в следующем году, когда началась известная Ливонская война, мы видим бывшего торопецкого воеводу осаждающим древний русский город Полоцк. После успешной осады Полоцк был взят и возвращен Московскому государству.

Как же сложилась жизнь Ивана Григорьевича Выродкова в дальнейшем? Об этом есть только отрывочные сведения. Так, в Загорске, в бывшем Троице-Сергиевом монастыре, имеются записи о значительных подарках, сделанных в 1565 году Иваном Выродковым. Тут и земли и крестьяне… А почти двадцать лет спустя, в 1583 году, Иван Грозный заказал в Кириллово-Белозерском монастыре очередную панихиду. Среди «опальных, избиенных, потопленных и сожженных с женами их», которых набожный царь велел поминать на этой панихиде, встречаем и нескольких Выродковых, в том числе двух Иванов. Рыков предполагает, что это Иван Григорьевич и его сын. Наверное, этот талантливый и деятельный сподвижник молодого царя, немало сделавший для усиления государства, оказался в числе первых жертв опричнины.

Такова поистине трагическая история русского военного инженера и дипломата, восстановленная ученым, сначала заинтересовавшимся лишь его боевым доспехом – броней.

А какова история самой брони? Как попала она в Оршу? Трудно сказать, когда именно заказал себе Выродков эту байдану. Из того, что мы узнали о нем, видно, что броня была ему нужна всегда.

Возможно, что уже в тридцатых годах XVI века московский мастер выбивал из железного листа кольца этой байданы. Особыми штампами, на которых были вырезаны надписи, начеканивал он на раскаленных кольцах и слова молитв, и имя заказчика. Наверное, байдана побывала со своим хозяином и в землях ногайских орд, и на строительстве Свияжска, и под Казанью, и под Астраханью, а потом и в западных землях, под Полоцком. Тяжелое вооружение в ту пору старались надевать лишь перед самым боем. Брони в специальных ящиках обычно возили в обозе. И нет ничего удивительного в том, что когда на берегу реки Улы под городком Оршей литовский гетман Радзивилл нанес поражение русскому войску (в котором под командой князя Петра Ивановича Шуйского был и Выродков со своим отрядом) и захватил обозы, то среди добычи оказалась и байдана Выродкова. Может быть, Выродков не успел даже надеть своей брони, а могло быть и так, что у него была еще и другая; так или иначе, хозяин остался пока жив и на свободе, а байдана его была захвачена врагами. Возможно, потом часть добычи сложили в церквах или монастырях Орши, а байдана Выродкова так там и пролежала двести с лишком лет, пока ее случайно не нашли строители.

Возможно, что уже в тридцатых годах XVI века московский мастер выбивал из железного листа кольца этой байданы. Особыми штампами, на которых были вырезаны надписи, начеканивал он на раскаленных кольцах и слова молитв, и имя заказчика. Наверное, байдана побывала со своим хозяином и в землях ногайских орд, и на строительстве Свияжска, и под Казанью, и под Астраханью, а потом и в западных землях, под Полоцком. Тяжелое вооружение в ту пору старались надевать лишь перед самым боем. Брони в специальных ящиках обычно возили в обозе. И нет ничего удивительного в том, что когда на берегу реки Улы под городком Оршей литовский гетман Радзивилл нанес поражение русскому войску (в котором под командой князя Петра Ивановича Шуйского был и Выродков со своим отрядом) и захватил обозы, то среди добычи оказалась и байдана Выродкова. Может быть, Выродков не успел даже надеть своей брони, а могло быть и так, что у него была еще и другая; так или иначе, хозяин остался пока жив и на свободе, а байдана его была захвачена врагами. Возможно, потом часть добычи сложили в церквах или монастырях Орши, а байдана Выродкова так там и пролежала двести с лишком лет, пока ее случайно не нашли строители.

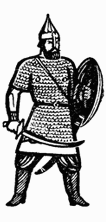

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК

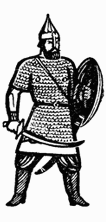

В залах Оружейной палаты Московского Кремля всегда людно. Но больше всего посетителей задерживается обычно у огромной витрины, за зеркальными стеклами которой как будто выстроился целый полк воинов. Здесь и конные и пешие, простые ратники и воеводы. Все они в блестящей стальной броне и с оружием в руках. Тут островерхие шлемы, «зерцала» – нагрудники из больших, украшенных золотой насечкой пластин – и кольчуги.

В залах Оружейной палаты Московского Кремля всегда людно. Но больше всего посетителей задерживается обычно у огромной витрины, за зеркальными стеклами которой как будто выстроился целый полк воинов. Здесь и конные и пешие, простые ратники и воеводы. Все они в блестящей стальной броне и с оружием в руках. Тут островерхие шлемы, «зерцала» – нагрудники из больших, украшенных золотой насечкой пластин – и кольчуги.

Одна из кольчуг в этой витрине отличается от других тем, что на левой стороне ее груди укреплен небольшой, с пятикопеечную монету, медный позолоченный кружок, или «мишень», как называли такие кружки в древности. Вглядевшись внимательнее, можно прочесть на этой мишени выпуклую литую надпись: «Кнзя Петров Ивановича Шускгова».

Князь Шуйский! Знакомая фамилия! Ее носили еще лет четыреста назад именитые московские бояре, в прошлом – князья маленького удельного княжества со столицей в городе Шуе, входившего в состав великого княжества Суздальского. Один из Шуйских, Василий Иванович, впоследствии даже стал на короткое время московским царем.

Кажется, нет ничего удивительного, что в древней сокровищнице московских царей – Оружейной палате – хранится кольчуга одного из Шуйских, что она выглядит как новая: возможно, она не очень-то много употреблялась и за этой прекрасной и дорогой вещью, принадлежавшей к тому же царскому родственнику, всегда был заботливый уход (каждое колечко тщательно протирали и промазывали).

Но нет, благополучный вид этой вещи нас обманул. Кольчуга побывала в жестоких боях, много раз меняла владельцев и лишь по чистой случайности возвратилась в Москву и обрела спокойную жизнь музейного экспоната. Сделали ее действительно для одного из князей Шуйских – Петра Ивановича. Это был в свое время известный военачальник, участвовавший во многих походах, в том числе и в осаде Казани. Во время Ливонской войны он был одним из главных русских воевод, взял ряд городов, был воеводой в Полоцке. Но в 1564 году войска его были, как уже сказано, разбиты литовским гетманом Радзивиллом под городком Оршей, и сам Шуйский погиб в этом сражении. Тело убитого воеводы, по обычаям того времени, выменяли у врагов, чтобы похоронить с почестями на родине. Вот тогда-то, по-видимому, впервые попала в царские кладовые дорогая кольчуга Петра Ивановича Шуйского: ведь давно уже прошло то время, когда знатных воинов погребали вместе с их оружием.

Он достал с полки большой фолиант в темном, видавшем виды переплете. Это была не совсем обычная книга. Ее страницы исписаны четким, несколько угловатым почерком самого Степана Борисовича. На каждую из них он наносил в течение ряда лет в хронологическом порядке имена представителей московских боярских семей, встреченные им на страницах многочисленных архивных и печатных исторических источников. Получалось своеобразное родословное дерево каждой фамилии.

– Говорите, неблагозвучное прозвище «Корова»? Неблагородное? Вот, видите, на этих страницах есть прозвища и почище. А между тем все, так сказать, цвет московской аристократии!

И правда, ведь общеизвестно, что родоначальником царской династии Романовых был некий Андрей Кобыла, живший в XIV веке. Конечно, цари потом стеснялись этого прозвища своего предка и нашли «специалистов», которые вывели их род от потомка прусского владетеля некоего Камбилы. Но факт остался фактом, и дальний родственник царей, известный драматург, автор знаменитой «Свадьбы Кречинского», прославил род именно под фамилией Сухово-Кобылин. Был в роду будущих царей и боярин Федор Кошка, и только в конце XVI века они получили свою фамилию – Романовы – от Романа Юрьевича Юрьева-Захарьина, отца Анастасии, первой жены Ивана Грозного.

– Поищем вашего Корову, – повторяет Степан Борисович, перелистывая свою книгу. – Вот Корова из рода Пожарских. Нет, этого зовут Василий, а не Иван. Стойте! Вот Иван Корова Кутузов! Нет, и этот не подойдет: он жил в конце XVI века…

Словом, много страниц было перевернуто, много родословных прочитано, а Ивана Коровы, который бы жил во второй половине XV века, среди них не оказалось.

И печать снова вернулась в Москву, в Музей истории и реконструкции Москвы.

А мы время от времени возобновляем поиски Ивана Коровы. Нельзя сказать, чтобы они были совсем безуспешны. Среди документов XV века попалась одна челобитная – жалоба жителей городка Солигалича на великокняжеского наместника Федора Корову, написанная в 1470-х годах, вскоре после того, как Иван Корова так поспешно выскочил на улицу, забыв о своей печати Может быть, этот Федор – родственник нашего Ивана? Во всяком случае, мы не теряем надежды найти еще и Ивана Корову.

Или, может быть, вы его найдете, когда вырастете?

А пока наиболее вероятный «кандидат в Коровы» – князь Иван Юрьевич Патрикеев.

КАЛИТА ИГРОКА

Конечно, так много ворот было нужно для того, чтобы центральная московская крепость была всегда связана со своим городом и со всей страной. Однако в эти ворота легко мог ворваться и враг! Поэтому москвичи вынуждены были строить ворота своей крепости так, чтобы доступ к ним в любой момент мог быть прегражден естественными и искусственными препятствиями. Москва-река и Неглинная, конечно, были надежными преградами, а по Красной площади был прорыт широкий и глубокий ров, наполненный водой из этих рек.

Водная преграда была, разумеется, надежной, но не совсем непреодолимой для врага. И потом сами же строители крепости должны были перекидывать через эти преграды мосты, чтобы не оказаться изолированными от внешнего мира.

Как же все-таки они защищали входы в свою крепость?

Посмотрим на те ворота, которые сохранились лучше других. Вот, напротив улицы Новый Арбат и нового здания Ленинской библиотеки, возле бывшего Манежа, где теперь Выставочный зал, стоит приземистая белая башня с затейливым узором зубцов наверху. В ней широкий проем ворот, завершающийся полукруглой аркой. То есть собственно ворот, которые можно было бы закрывать и открывать, нет вовсе, и через арку с улицы виден каменный мост, перекинутый через Александровский сад. На месте сада и текла в древности река Неглинная, и мост, конечно, был перекинут через нее к воротам высокой Троицкой башни, которые вели уже непосредственно в Кремль. Но зачем эта белая башня (которую называют теперь Кутафьей), когда через нее так же легко попасть на мост, как если бы ее и не было? Осмотрим ее повнимательнее. Зайдем со стороны Александровского сада, от здания Манежа. Теперь видно, что в северной стене башни были ворота, ныне заложенные. Осталась даже каменная рамка, куда прикрепляли икону над воротами. А что это за узкие щели, оставшиеся в стене башни? Через эти щели проходили когда-то рычаги и цепи, при помощи которых можно было поднимать и опускать мост. А зачем вообще здесь, на суше, был еще один мост? Ведь Кутафья стояла на правом берегу Неглинной, перед большим мостом.

Ответы на все эти вопросы мы получили, когда произвели раскопки у северной стены Кутафьи. Оказалось, что при постройке это предмостное укрепление (как называют такие сооружения военные инженеры) имело только один выход – к северу, под прямым углом к линии моста через Неглинную. И этот выход находился на высоте… шести метров над землей, примерно на уровне пола третьего этажа современного жилого дома. Да и вся площадь перед Манежем в древности была гораздо ниже, а башня стояла на мощном белокаменном цоколе, который теперь скрыт под нанесенной за века землей. Вот поэтому-то и нужен был еще один мост, чтобы из ворот Кутафьи можно было съехать на берег. А для большей безопасности прилегающая к Кутафье часть моста была устроена так, что ее в случае нужды можно было поднять.

Теперь представим себе, какие препятствия встретил бы неприятель, который попытался бы в этом месте ворваться в Кремль. Вот он подошел к легкому мосту, даже сумел подняться по нему. Но тут перед ним разверзлась пропасть. Подъемная часть моста была поднята так, что закрывала ворота и оставляла зияющую пустоту, которую не так-то легко было преодолеть. Приходилось начинать сначала. Допустим, что врагу удавалось найти где-то поблизости подходящий материал и соорудить какие-то помосты, по которым можно было добраться до ворот. В древности для этого использовали все, что попадалось под руку – бревна разрушенных домов, деревья, просто землю, – и бросали к основанию крепости, пока куча не достигала уровня ворот. Это называлось «приметывать примет» (от слова «метать» – бросать). Если даже пробивали эти ворота и входили в само укрепление, положение нападающих оставалось незавидным. В тесной башне надо было повернуть под прямым углом налево и штурмовать следующие ворота. А осажденные, конечно, не теряли времени зря и метали сверху во врагов камни, стрелы, лили кипяток или кипящую смолу.

Таков был расчет военных инженеров, задумавших это предмостное укрепление.

И вот среди всей этой шелухи неожиданно появился на дневной свет кусочек кожи. Под ловкими руками работницы, удалявшей весь лежавший сверху мусор, он постепенно увеличивался. Проглянул узор… Ба! Да это целая сумка! И какая она была красивая! Впрочем, чтобы оценить это, нужен был опытный глаз, который восстановил бы сумку в ее прежнем виде. Сейчас же она имела вид довольно жалкий для непосвященного зрителя. Она побывала и в воде и в грязи. Опрела, покоробилась.

Сумка попала в руки сначала опытного реставратора Ольги Александровны Кирьяновой, а потом – исследователя-художника Михаила Никаноровича Кислова, который и восстановил ее такой, как изображено на рисунке. Это небольшая калита, как называли в древности такие сумки. Калита была необходима всякому человеку, который вышел по делам на улицу. Ведь тогда в одежде не было столь необходимых нам теперь карманов. Их стали делать только с XVII века. Деньги (в ту пору это были маленькие серебряные монетки: бумажных денег не знали), огниво для высекания огня и иные мелкие предметы носили в калите, которую привешивали к поясу или через плечо на ремне. Калита, как вы видели, была чем-то средним между полевой сумкой и кошельком. В этом последнем значении она была особенно хорошо известна. Недаром одного из первых московских князей, скопидомного Ивана Даниловича, прозвали Калитой, да так это прозвище и «прилипло» к нему не на один век. «Калита – брат, калита – друг. Есть в калите, так и кума на куте» (то есть в гостях: ведь гостей сажали в «красный кут» – передний угол комнаты), – говорит пословица, созданная, видимо, какими-то сребролюбцами.

Так вот как попала калита под мост! Ее попросту срезали у кого-то! Наверное, не все зеваки на мосту собирались просто поглазеть, погрызть орехи, перекинуться словечком. Были среди них и такие, которые высматривали зазевавшегося прохожего, чтобы поживиться его добром. Трудно назвать этих людей «карманниками»: ведь карманов-то тогда не было. «Вор» для такого человека тоже слишком почетное прозвание. Это слово применяли в ту пору скорее ко всякого рода политическим преступникам. Слово «мошенник», происходящее от слова «мошна» – мешок, кошелек, – тоже употреблялось тогда в совсем ином смысле: человек, делающий сумки или кошельки. «Тать» называли в ту пору тех, кто крал. «Яко тать в нощи», – говорят и сейчас о крадущемся человеке: как ночной вор.

Итак, один тать лет пятьсот назад в суете и давке на мосту у Кутафьи срезал у какого-то прохожего красивую калиту, обещавшую своим внешним видом богатую добычу. Но воспользоваться ею не сумел. То ли был он недостаточно ловок и уронил добычу под мост, то ли попался на глаза страже, которая, конечно, всегда дежурила у ворот крепости, и постарался скорее избавиться от «татиного» (краденого), чтобы избежать наказания. Так или иначе, но калита попала под мост да там и пролежала до наших дней.

А что же все-таки было в калите? Скажем прямо, тать не разбогател бы. Скорее, он пережил бы глубокое разочарование. В калите оказались только… игральные кости и маленький стальной кинжал.

Все вы знаете такие «кости». Их и сейчас еще бросают при некоторых играх, чтобы получить какое-то число очков. А в древности это была азартнейшая игра, конечно, на деньги. В кости играли в кабаках, и нередко игра переходила в драку. На этот случай и захватил наш игрок – а владелец калиты, конечно, был игрок – маленький кинжал, чтобы в случае необходимости незаметно вынуть его из сумки и пустить в ход.

Нет, не вызывает сочувствия этот игрок, у которого тать срезал сумку. Видно, свой своего не узнал.

Но вряд ли такой человек мог быть зевакой, у которого легко было стащить что-нибудь. Как знать? Может быть, он только что проигрался (ведь денег-то в сумке не было – ни одной монетки!). Может быть, он был так погружен в мрачные мысли о своем проигрыше, что и не заметил, что трется возле него незадачливый тать.

Эту сценку из городской жизни рассказала нам красивая калита, сделанная искусным московским мастером.

БРОНЯ ИЗ ОРШИ

Находку отправили в крупнейший в тех местах Музей древностей при Виленской публичной библиотеке. В Вильно вещь определили точнее. Это была броня из крупных плоских железных колец, скрепленных гвоздями или заклепками. Каждое кольцо было высечено специальным штампом из цельного листа железа почти в миллиметр толщиной. Диаметр кольца достигал семнадцати миллиметров, ширина его ободка – около трех миллиметров. Такие кольчатые брони назывались на Руси байданами (или боданами). Слово это арабского происхождения, как, вероятно, и сам этот вид кольчуги. Но байданы делались обычно с длинными (ниже локтей) рукавами и подолом, почти достигавшим колен. А найденная в Орше броня много короче, и рукава ее не достигают локтей. Зато и весит она всего 31 фунт, или около тринадцати килограммов. Наши предки назвали бы эту броню полубайданой (или полубоданьем), как короткую шубу они называли полушубком.

Впрочем, в 1875 году, когда Вильно должен был посетить царь Александр II и думали, что, может быть, он заинтересуется коллекциями Музея древностей, попытались выяснить поточнее происхождение брони. Но к тому времени оказались уже забытыми и сами обстоятельства ее находки. Никто не помнил даже, в каком именно из монастырей или церквей города Орши открыли ту замурованную нишу.

Так что не только не удалось получить никаких новых сведений, но и то, что было уже известно, как бы вновь подернулось дымкой.

Так и лежала броня в музее, пока ею не заинтересовался молодой археолог Павел Сергеевич Рыков. А было это уже незадолго до войны 1914 года. Рыков еще не один раз внимательно осмотрел каждое колечко и установил две важные вещи. Во-первых, надписи на кольцах были сделаны тем шрифтом, каким писали примерно четыреста лет назад, в XVI веке. А во-вторых, среди этих надписей были не только заклинания бога и богородицы, но и совсем другие слова.

«Ивана Грьевича Выроткова», – прочел Рыков на одних кольцах, «…ванова Грьевича Вырдкова», – читалось на других.

Это были безусловно имя, отчество и фамилия Ивана Григорьевича (в древности можно было сокращенно писать вместо «Григорьевича» – «Грьевича») Выроткова или Выродкова.

Может быть, на кольцах стояло клеймо мастера, как это было на многих вещах, о которых вы уже прочитали? Может быть, Иван Григорьевич Выродков – ремесленник-оружейник, или, как тогда говорили, «бронник», сделавший эту броню?

Но против этого говорило многое. Прежде всего то, что имя стояло в родительном падеже, а не в именительном, как ставили его обычно ремесленники («Коста делал», «Мастер Аврам», «делал Андрей Чохов»). А надпись «…ванова» («Иванова») прямо говорит о принадлежности брони Ивану. Да и то, что Иван назван не только по имени, не только по фамилии, но даже и по отчеству (Иван Григорьевич), говорит, что это был не простой мастер-ремесленник, а какой-то знатный человек. В XVI веке ремесленник бывал доволен, если его называли полным, а не уничижительным именем («Андрей», а не «Ондрюшка»). Куда уж там отчество!

Итак, ясно: Иван Григорьевич Выродков – это заказчик, человек, для которого безымянный мастер сделал броню, ее первый владелец. Но нельзя ли узнать получше, что это был за человек?

Исследователь начинает искать Ивана Григорьевича Выродкова или Выроткова среди имен, встречающихся в документах XVI века (ведь надписи были сделаны шрифтом XVI века, значит, и мастер и заказчик жили именно в это время). Он искал в различных изданиях, развязал и просмотрел множество архивных связок. Вот, наконец, описание каких-то дворцовых бумаг. О некоторых из них сказано, что это «грамоты Ивана Выродкова». Конечно, удача, но только наполовину. Ведь мог быть и другой Иван Выродков. Надо найти именно Ивана Григорьевича! Но вот на другой грамоте, 1542 года, стоит подпись: «Ивана Васильевича государя всея Руси диак Иван Григорьевич Выродков».

Это уж бесспорно он! Государев дьяк!

Еще одна грамота говорит о том, что в 1538 году дьяк Иван Григорьевич Выродков, «ближний человек» государя, послан с важным поручением к ногайскому мурзе Кошуму. Через девять лет молодой Иван Васильевич принимает титул царя. А дьяк Иван Григорьевич Выродков служит в одном из приказов. Тогда сложная система управления Московским государством еще только создавалась. Приказами ведали знатнейшие бояре, но всю основную работу вели разрядные дьяки – люди менее знатного происхождения, но зачастую более образованные и способные.

О выдающихся способностях дьяка Ивана Выродкова говорят дальнейшие записи в разрядных книгах, летописях и иных документах, которые были известны историкам и раньше.

В 1550 году царь дал «дьяку своему Ивану Григорьеву сыну Выродкову» ответственное и опасное поручение – построить поблизости от самой столицы татарского ханства Казани крепость, которая могла бы быть опорным пунктом русских войск при осаде Казани.

В летописи есть даже рисунок, изображающий, как тогда было принято, сразу и царский приказ и его исполнение. За два месяца Выродков организовал в углицких лесах изготовление всех частей будущей крепости, погрузил их на баржи и, спустив вниз по реке, быстро «смонтировал», как мы бы сейчас сказали, крепость на глазах врагов. Это и был знаменитый Свияжск, постройка которого предрешила падение Казани.

После этого около года Выродков снова выполняет важные дипломатические поручения. На этот раз при казанском хане. А потом, когда русское войско во главе с самим царем осаждало Казань, Выродков руководил осадными работами на решающем участке, где была возведена «тура» – башня, причинившая немало забот осажденным.

После взятия Казани военный инженер вновь становится чиновником. Выродков снова разрядный дьяк. Но через несколько лет его посылают воеводой в Астрахань. Не все шло гладко в служебной карьере Выродкова. В 1560 году он даже подвергся опале. Но уже в следующем году Выродков снова воевода. На этот раз у западных пределов Московского царства – в Торопце. Сейчас Торопец не очень значительный городок. Но тогда значение его было велико. Царь готовился к борьбе за выход к Балтийскому морю. И в самом деле, уже в следующем году, когда началась известная Ливонская война, мы видим бывшего торопецкого воеводу осаждающим древний русский город Полоцк. После успешной осады Полоцк был взят и возвращен Московскому государству.

Как же сложилась жизнь Ивана Григорьевича Выродкова в дальнейшем? Об этом есть только отрывочные сведения. Так, в Загорске, в бывшем Троице-Сергиевом монастыре, имеются записи о значительных подарках, сделанных в 1565 году Иваном Выродковым. Тут и земли и крестьяне… А почти двадцать лет спустя, в 1583 году, Иван Грозный заказал в Кириллово-Белозерском монастыре очередную панихиду. Среди «опальных, избиенных, потопленных и сожженных с женами их», которых набожный царь велел поминать на этой панихиде, встречаем и нескольких Выродковых, в том числе двух Иванов. Рыков предполагает, что это Иван Григорьевич и его сын. Наверное, этот талантливый и деятельный сподвижник молодого царя, немало сделавший для усиления государства, оказался в числе первых жертв опричнины.

Такова поистине трагическая история русского военного инженера и дипломата, восстановленная ученым, сначала заинтересовавшимся лишь его боевым доспехом – броней.

А какова история самой брони? Как попала она в Оршу? Трудно сказать, когда именно заказал себе Выродков эту байдану. Из того, что мы узнали о нем, видно, что броня была ему нужна всегда.

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК

Одна из кольчуг в этой витрине отличается от других тем, что на левой стороне ее груди укреплен небольшой, с пятикопеечную монету, медный позолоченный кружок, или «мишень», как называли такие кружки в древности. Вглядевшись внимательнее, можно прочесть на этой мишени выпуклую литую надпись: «Кнзя Петров Ивановича Шускгова».

Князь Шуйский! Знакомая фамилия! Ее носили еще лет четыреста назад именитые московские бояре, в прошлом – князья маленького удельного княжества со столицей в городе Шуе, входившего в состав великого княжества Суздальского. Один из Шуйских, Василий Иванович, впоследствии даже стал на короткое время московским царем.

Кажется, нет ничего удивительного, что в древней сокровищнице московских царей – Оружейной палате – хранится кольчуга одного из Шуйских, что она выглядит как новая: возможно, она не очень-то много употреблялась и за этой прекрасной и дорогой вещью, принадлежавшей к тому же царскому родственнику, всегда был заботливый уход (каждое колечко тщательно протирали и промазывали).

Но нет, благополучный вид этой вещи нас обманул. Кольчуга побывала в жестоких боях, много раз меняла владельцев и лишь по чистой случайности возвратилась в Москву и обрела спокойную жизнь музейного экспоната. Сделали ее действительно для одного из князей Шуйских – Петра Ивановича. Это был в свое время известный военачальник, участвовавший во многих походах, в том числе и в осаде Казани. Во время Ливонской войны он был одним из главных русских воевод, взял ряд городов, был воеводой в Полоцке. Но в 1564 году войска его были, как уже сказано, разбиты литовским гетманом Радзивиллом под городком Оршей, и сам Шуйский погиб в этом сражении. Тело убитого воеводы, по обычаям того времени, выменяли у врагов, чтобы похоронить с почестями на родине. Вот тогда-то, по-видимому, впервые попала в царские кладовые дорогая кольчуга Петра Ивановича Шуйского: ведь давно уже прошло то время, когда знатных воинов погребали вместе с их оружием.