А шлем и кольчуга князя остались, оказывается, лежать в кустах неподалеку от поля боя и, наверное, не были замечены победителями, которые, конечно, не упустили бы такой богатой добычи. Со временем здесь вырос лесок, и широкие листья орешника закрывали княжеские доспехи от посторонних глаз. Мы не знаем, пытался ли Ярослав разыскать свои доспехи, когда война уже кончилась. Может быть, он не надеялся, что они уцелели, а может быть, просто не хотел вспоминать о своем позоре. Так или иначе, до самой своей смерти (а он умер только через тридцать лет после Липицкой битвы) Ярослав не получил своих доспехов. Прошло 592 года, пока крестьянка Ларионова увидела золотой образок архистратига Михаила, который так плохо «помог рабу своему Феодору» в день Липицкой битвы.

Мы видим, как много знаний потребовалось Оленину для решения поставленной задачи. И он, конечно, блестяще справился с ней.

Но дело на этом не кончилось. Многие ученые возвращались к изучению этих вещей и тогда, когда шлем и кольчуга были отправлены из Петербурга в Москву и заняли почетное место в Оружейной палате Московского Кремля. Оставалось все же неясным, где и когда сделан этот шлем. И ключ к этой загадке можно было найти только в нем самом.

Вот узор на пластине, украшающей нижний край шлема. Мы уже говорили, что он составлен из красиво переплетающихся листьев, стилизованных цветов лилии, фигур фантастических животных. Но почему и в замысле и в самой манере выполнения этого орнамента так много сходства с резьбой по белому камню, которую и сейчас еще можно увидеть на древних зданиях церквей Владимирской земли?

Наверное, мастер, украшавший шлем, был владимирцем или, во всяком случае, жил и работал где-то во Владимиро-Суздальской земле. Ведь в других русских землях эта манера почти не применялась. А княжеская династия Мономаховичей, к которой принадлежали Юрий и Ярослав Всеволодичи, внуки Юрия Долгорукого, уже с XII века владела Владимиро-Суздальской землей. Б. А. Рыбакову удалось найти и любопытные детали производства шлема. Оказалось, что мастер чеканил серебряные пластины сначала с обратной стороны и лишь потом, обрабатывая детали рельефа, поворачивал их лицевой стороной. Валентин Лаврентьевич Янин, сопоставив детали орнамента и изображения святых на шлеме с рядом иных материалов, в частности с древними печатями, пришел к выводу, что Ярослав был уже не первым владельцем шлема, что шлем сделан в середине XII века для… князя Мстислава Юрьевича, который также носил «крестное» имя Федор. Об этом говорит подбор образков на верхней части шлема. Кроме Христа, там помещены образки Федора, Георгия и Василия, в честь которых были названы Мстислав (Федор), его отец Юрий (Георгий) и дед Владимир (Василий) Мономах. Лишь потом шлем попал к Ярославу Всеволодичу, приходившемуся Мстиславу Юрьевичу родным племянником.

Итак, мы можем сказать, что судьба по-своему баловала эту замечательную вещь. Шлем был сделан искусным владимирским мастером для князя. Это была родовая драгоценность. Недаром сюда поместили образки «святых» – покровителей владельца шлема, его отца и деда. Шлем берегли, передавали по наследству. Княжеские оруженосцы заботились о нем и перед сражениями надевали на голову господина. Шлем побывал и в Киеве, и в Новгороде, и в Галиче, и в Рязани, и в Муроме, и в других городах Русской земли, а может быть, даже в далеком Царьграде, куда однажды вынужден был удалиться его первый хозяин. В дни сражений шлем красовался во главе полков под развевающимися знаменами. А в тяжелый час Липицкого поражения он избежал и жестоких ударов оружия и грубых рук победителей – новгородского «мужичья», как презрительно называли новгородцев феодалы.

Крестьянские руки все же коснулись его, но лишь через много веков, и совсем не враждебно. И до сих пор он находится в центре внимания ученых, вызывает восхищение многочисленных посетителей Кремлевского музея.

МИТРОПОЛИЧЬЯ ПЕЧАТЬ

У меня зазвонил телефон.

У меня зазвонил телефон.

– Это говорит Владимирская. Приезжайте к нам: есть интересная находка!

Нонна Сергеевна Владимирская тогда работала археологом в Центральных научно-реставрационных мастерских, которые, как известно, занимаются реставрацией древних зданий – памятников архитектуры. Казалось бы, что тут делать археологу? Ведь здание обычно возвышается над землей, археолог же стремится углубиться в ее недра.

Оказывается, очень даже нужен архитекторам-реставраторам археолог.

Про старый дом говорят, что он «врос в землю», как будто дом может пустить корни. Так, конечно, не бывает. На самом деле окружающая его земля по многим причинам нарастает. Порог, возвышавшийся когда-то на несколько ступенек, оказывается через много десятилетий ниже ее поверхности. Приходится делать новый порог, а зачастую и настилать новый пол над прежним. Нижний этаж старого здания постепенно становится подвалом, цоколь крепостной стены оказывается под землей, люди не видят его и могут лишь предполагать, что он есть.

А как же реставрировать здание, если неизвестно, какова его нижняя часть? Высокое, стройное когда-то, оно может показаться низким, приземистым. На гладкой как будто стене могут быть, например, резные украшения. Нет, надо снять наросшую за много веков землю!

Этой работой и руководит теперь археолог: при подобных вскрытиях бывает немало археологических находок.

Так было и на этот раз. Архитекторы реставрировали стены славного Московского Кремля. Понадобилось раскрыть цоколь и фундамент стены неподалеку от Боровицкой башни, как раз там, где был когда-то мыс при впадении речки Неглинной в Москву-реку.

Заложили несколько земляных выработок вроде колодцев – специалисты называют их шурфами.

– Вот в этом шурфе, – говорит Нонна Сергеевна, – на глубине шести метров.

И показывает мне небольшую пломбу – серый свинцовый кружочек с нашу трехкопеечную монету. Свинец тяжелый – пломбочка маленькая, но увесистая.

На мягком металле оттиснуты с обеих сторон рельефные изображения. На одной стороне – женщина в богатой одежде, руки подняты, как бы для молитвы; вокруг головы – кружочек, изображающий божественное сияние – нимб, по бокам – надпись: «MP – ФY». По-гречески сокращенно это значит «мать бога». Да, здесь изображена богоматерь, или, как еще говорили, богородица, в одной из классических поз, в каких предписывала ее изображать православная церковь, – «оранта», по-русски – «просящая» или «молящаяся» (ведь и само слово «молитва» – от слова «молить», то есть просить).

На другой стороне пломбы – фигура мужчины, тоже в богатой одежде, с нимбом вокруг головы. В правой руке он держит грозное копье, в левой – щит.

За спиной его какие-то складки образуют как бы очертания больших птичьих крыльев. Это – «святой», по имени Михаил. Его всегда изображали с оружием в руках, потому что верили, будто он «архистратиг» – главный предводитель небесного воинства.

Нимб архангела сверху несколько поврежден – через него проходит круглое отверстие от шнурка, концы которого когда-то зажимала пломба. С чем соединял ее этот шнурок?

На ладони Нонны Сергеевны лежала печать от какой-то древней грамоты.

Вы, конечно, знаете, что и теперь к важным бумагам прикладывают печати. Но они не похожи на древние: сделаны из мягкого каучука и оттискивают на ровной бумаге изображения, надписи, сделанные краской. Такая печать ничего не весит, от бумаги отпасть не может.

Но знаете ли вы, что печати появились в глубокой древности, едва ли не тогда же, когда человек научился писать?

И были они такими, как того требовал писчий материал. Например, древние ассирийцы и вавилоняне писали острой палочкой на сырой глине. И печати у них были замысловатые: нужное изображение вырезали на глиняном или каменном цилиндрике. Стоило его прокатить по сырой глиняной табличке – и на ней оттискивались рельефные фигуры крылатых чудовищ, клинописные надписи и тому подобное. Позднее, в Древнем Риме, писали на восковых табличках, и печать представляла собой чаще всего изображение, вырезанное на камне; такой камень – «гемму» – вставляли, например, в перстень и, когда нужно, прикладывали этот перстень-печать к мягкому воску, оставляя оттиск.

Для нашей «бумажной» письменности удобнее всего штемпеля с краской. А вот в средние века, когда бумаги еще не знали и писали на телячьей коже – пергамене, – печати делали из какого-нибудь мягкого металла (чаще из свинца, иногда даже из золота), а то и из особой пасты и привешивали к листу пергамена на шнурочке. Такая, как ее называют, «вислая» печать могла, в отличие от всех, о которых мы сейчас говорили, иметь изображения на обеих сторонах. Эти изображения вырезывали на двух жестких матрицах и, когда нужно было приложить (вернее, «привесить» – так и говорили в те времена) печать, концы шнура пропускали через лист пергамена и через кусок металла, а затем этот кусок сильно сжимали между матрицами, устроенными наподобие щипцов для орехов. И мягкий металл превращался в круглую лепешку, на обеих сторонах которой оттискивались изображения. Кончики шнурка обычно оставались торчать внизу. Печать была привешена.

Но что же изображали на печатях? Мог ли каждый заказать мастеру матрицу печати с любым, каким вздумается, изображением?

Оказывается, нет. Изображения на печатях делались по определенным и даже весьма строгим правилам. Каждый сеньор помещал на печати свое имя и герб, составленный по законам очень важной тогда науки – геральдики. У русских феодалов, например, нередко на печати было изображение «святого», имя которого носил владелец.

Но никогда ни у одного светского феодала не бывало на печати изображения богородицы. Это право принадлежало феодалам духовным.

Так, значит, перед нами печать духовного лица?

Да. И очень высокого сана. Вернее, даже не лица, а (если так можно выразиться о тех отдаленных временах) «учреждения». Это печать Киевской митрополии – церковного центра тогдашней Руси. К такому заключению пришел Валентин Лаврентьевич Янин. Он считает, что печать оттиснута в Киеве в конце XI века, между 1093 и 1096 годами. В то время в Киеве княжил Святополк, носивший «крестное» имя Михаила, и на оборотной стороне печати поместили изображение его «святого-тезки». Но нет никаких указаний на имя самого митрополита – первосвященника тогдашней Руси. В. Л. Янин объясняет это тем, что тогда как раз в Киеве митрополита не было: митрополит Иоанн III скончался, а его преемник, Николай, еще не был назначен или не прибыл из Константинополя. Митрополию возглавлял какой-нибудь «местоблюститель», лицо временное. Он не ставил на печатях своего имени.

В Московский Кремль печать попала, конечно, не сама по себе, а с какой-то грамотой, к которой была привешена. Зачем бы посылали из Киевской митрополии грамоту в эти места?

В Московский Кремль печать попала, конечно, не сама по себе, а с какой-то грамотой, к которой была привешена. Зачем бы посылали из Киевской митрополии грамоту в эти места?

Сами киевские князья приняли православие, как государственную религию, всего немногим более чем за сто лет до того, и далеко не все русские были тогда христианами. Князь Владимир Святославич крестил торжественно киевлян в ручье, получившем с тех пор название «Крещатик», которое и сейчас еще носит проходящая в тех местах главная улица Киева. В других русских землях христианство распространялось медленно, с немалым трудом. Если киевских князей очень устраивал содержащийся в этой новой религии догмат «несть власти, аще не от бога», то народ относился к нему, вероятнее всего, без всякого восторга. Но это была только одна сторона дела. Вместе с восточным православием из Византии пришли и его служители – попы и иные духовные лица во главе с митрополитом Киевским и всея Руси. Князья приказали отдавать духовенству десятую часть урожая, дарили ему земли и разные ценности. А духовные лица всячески поддерживали княжескую власть. Так сложился союз церкви и феодального государства. Была и еще одна сторона этого дела: элита общества приобщилась к более высокой византийской культуре. Из Царьграда шли не только попы, но и художники, и архитекторы, и грамотеи, создавшие для Руси свою письменность, оттуда привозили не только церковную утварь, но и книги и разнообразные роскошные вещи, которые так приятно было иметь всякому зажиточному человеку, и даже разные деликатесы вроде тонких вин или прекрасного оливкового масла.

Христианство стало и новым знаменем киевских князей. Расширяя свои земли, покоряя независимые до тех пор племена, они неизменно провозглашали, что «просвещают их светом святого крещения».

А те держались не только за свою самостоятельность, но и за свои старые верования.

На юго-восточной окраине древнерусского государства таким племенем были вятичи.

В летописях раз пять написано, что их покоряли киевские князья. Покорил Святослав. Потом еще два раза покорил Владимир Святославич, тот самый, что «крестил Русскую землю».

Но и его правнук, тоже Владимир, прозванный Мономахом, дважды ходил походом в землю вятичей против их князька Ходоты и против его сына.

Наверное, глухой лесной край был труднодоступен для киевских дружин, и вятичи, признав когда-то господство Киева, продолжали жить по-своему, не очень-то считаясь с киевскими князьями.

У вятичей появились и свои собственные князья.

Долго держались вятичи и древних верований. Лет через триста после крещения киевлян они все еще хоронили по старому, языческому обряду, о котором вы уже читали в этой книге; только вот к XII веку перестали сжигать покойников, хоронили под курганом тело, а не прах.

Вятичские леса были для чужих заповедными. И сами князья не решались через них ездить – это было небезопасно. Назначит, бывало, киевский великий князь кого-нибудь из своих детей, братьев или племянников, скажем, князем переславским – и новоиспеченный князь едет в свой удел, город Переславль-Залесский (он так и назывался потому, что был от Киева за лесом), не через лес, а объездом – через Смоленск. Недаром старая былина о подвигах крестьянского сына из-под Мурома – богатыря Ильи – первым его подвигом считала, что Илья Муромец проехал в Киев «дорогой прямоезжею», через лес, да еще полонил там Соловья-разбойника.

А из князей первым проехал «сквозь вятичи», да еще дважды (это не считая военных походов), Владимир Мономах. Да ведь это было не в X, а в конце XI века, когда в земле вятичей были уже не только села, но и города.

Вот через города-то и можно было проникнуть в землю вятичей вернее, чем с огнем и мечом. В городах жили ремесленники и торговцы, которые и сами не раз в Киевщину ездили, и у себя киевских купцов принимали. В глухом вятичском городке Москове появились и красивые поливные киевские сосуды, и шиферные розовые пряслица, а то и вещи из далекого Херсонеса – корчаги с вином и маслом, фигурные замочки, дорогие парчовые ткани (из них особенно любили вятичские женщины делать себе кички). Так-то, миром, эту землю, пожалуй, скорей возьмешь.

За купцами шло в тот край и духовенство. Скоро в вятичских городах появились и церкви. Ученые думают, что в Москове посредине городка был когда-то языческий жертвенник, а потом, во времена Мономаха, на его месте построили первую московскую церковь Ивана Предтечи.

– Понимаете, ведь отсюда всего метров восемьдесят до того места, где стоял Иван Предтеча, – говорит Нонна Сергеевна, – то есть не сам Предтеча, конечно, а церковь его имени. А к церкви поднималась какая-то улица: вот и сейчас видны следы вымостки. На ее уровне и печать лежала.

В самом деле, если посылали из Киевской митрополии грамоту в Москов, то она должна была попасть скорее всего в церковь, где обычно и хранили всякие грамоты, или, скажем, в поповский дом поблизости от нее. А печать могла отвалиться где-нибудь на улице.

Итак, в конце XI века, за полсотни лет до того, как летопись впервые упомянула городок Москов, который стали позже называть Москвой, из города Киева написали в Москов грамоту и привесили к ней печать.

Долго ли, коротко ли везли грамоту через вятичские леса, только попала она все же к московской церкви Ивана Предтечи, да где-то здесь и отвалилась от нее печать, как будто нарочно для того, чтобы без малого через девятьсот лет попасть в руки археологов.

Что это была за грамота, мы не знаем. Может быть, из митрополии писали, что медленно идут дела с насаждением православия, что надо заменять старые обряды новыми. Что, конечно, хорошо, что вятичи все реже сжигают покойников, но надо добиваться, чтобы хоронили при самой церкви, в освященной земле, а свои курганные кладбища бросали бы, что нужно даже разрешить хоронить женщин в их украшениях – лишь бы при церкви. А может быть, просто этой грамотой утверждалась сама церковь – так тоже бывало. Может быть, впрочем, что грамоту написали по гораздо менее важному делу, скажем, чтобы сообщить о назначении нового попа. Многое можно думать – ведь грамоты-то нет!

Разве что когда-нибудь окажется среди старых бумаг пергаменная грамота XI века со следами оторванной печати – бывают же в архивах разные удивительные находки! Вряд ли грамота лежит в земле неподалеку от печати, ожидая только, когда археологи заложат новый шурф, но и такого случая нельзя исключать вовсе.

Раскопки на кремлевском мысу необходимы, даже если археологов не ждет та грамота.

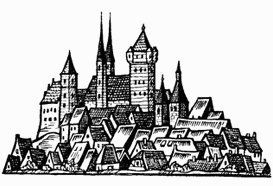

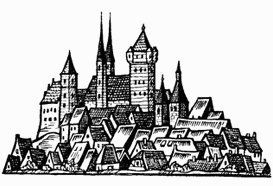

КЛЕЙМО ЕПИСКОПА

Когда-то Красная площадь была главным торжищем Москвы. На ней стояли рядами лавки с разными товарами. Соседние с площадью переулки и сейчас называются Рыбный, Хрустальный; еще недавно был здесь и Ветошный переулок (ныне проезд Сапунова). Эти названия напоминают о торговых рядах, бывших здесь еще лет двести назад. В каждом ряду торговали тогда каким-либо одним видом товаров, например, рыбой, стеклянной посудой, разной одеждой – ветошью – и тому подобным. А за этими рядами (если идти от центра города, из Кремля) были кварталы, получившие название Зарядья. Здесь, на низкой части берега Москвы-реки, жила преимущественно городская беднота. Так в XVIII и XIX веках по соседству с Кремлем и Красной площадью, которыми славилась Москва, образовались настоящие трущобы. Сейчас эти тесные, неблагоустроенные дома снесены. На их месте – огромное здание гостиницы «Россия».

Когда-то Красная площадь была главным торжищем Москвы. На ней стояли рядами лавки с разными товарами. Соседние с площадью переулки и сейчас называются Рыбный, Хрустальный; еще недавно был здесь и Ветошный переулок (ныне проезд Сапунова). Эти названия напоминают о торговых рядах, бывших здесь еще лет двести назад. В каждом ряду торговали тогда каким-либо одним видом товаров, например, рыбой, стеклянной посудой, разной одеждой – ветошью – и тому подобным. А за этими рядами (если идти от центра города, из Кремля) были кварталы, получившие название Зарядья. Здесь, на низкой части берега Москвы-реки, жила преимущественно городская беднота. Так в XVIII и XIX веках по соседству с Кремлем и Красной площадью, которыми славилась Москва, образовались настоящие трущобы. Сейчас эти тесные, неблагоустроенные дома снесены. На их месте – огромное здание гостиницы «Россия».

И уже больше тридцати лет Зарядье изучают археологи, производящие здесь раскопки. Чем же этот невзрачный район привлек внимание ученых?

На заре существования города, более восьмисот лет назад, здесь находилась речная пристань, и это делало прибрежную часть города одним из важнейших его районов. Ведь в те отдаленные времена хороших сухопутных дорог почти не было и главными путями сообщения служили реки. В маленьких, долбленных из одного ствола дерева ладьях и более крупных, надставленных «насаженными» досками-бортами – «насадах», плавали по большим и малым рекам, а в тех местах, где верховья рек близко подходили друг к другу, перетаскивали («волочили») насады по суше из одной речки в другую. Такие места и назывались «волоками».

Память о таком волоке на пути из Новгорода Великого в бассейн Волги сохранилась в названии города Волоколамска – древнего Волока Ламского.

По Зарядыю проходила некогда улица, соединяющая Кремль с пристанью. А неподалеку от пристани стояла деревянная церковка Николы Мокрого. Этот «святой» считался на Руси покровителем всех плавающих и путешествующих. Ранее существовала легенда о спасении Николой утопающего младенца, поэтому его изображали на иконах с мокрыми волосами и называли Мокрым. Церкви Николы Мокрого в древнерусских городах ставились обычно у речных пристаней. Улица, о которой мы говорили, была одной из первых московских улиц и носила название Великой, или Большой, а по ней и вся прилегающая местность стала называться Большим или Великим посадом. Здесь селились торговцы и ремесленники, чьим трудом и создавалось могущество Москвы.

Вот поэтому-то Зарядье и заинтересовало археологов. Здесь можно было отрыть остатки древних городских построек, домов, мастерских, проследить жизнь древнего города, его торговые связи.

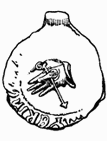

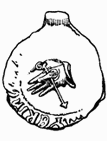

Сейчас мы расскажем об одном небольшом предмете, который нашли неподалеку от пристани и церкви Николы Мокрого, на глубине почти четырех метров. Это привеска, какие и в наши дни еще можно увидеть на различных товарах вместе с фабричными ярлыками. Они и сейчас называются пломбами (от латинского слова plumbum – свинец). В древности, как и теперь, на мягком свинце пломб оттискивали при помощи специальных щипцов – матриц (сейчас они носят аппетитное название «пломбир») – различные изображения и надписи. Но то ли потому, что эти матрицы не всегда хорошо оттискивались, то ли потому, что свинец мягок и легко поддается всякому давлению, изображения на пломбах далеко не всегда четки и прочесть их бывает иногда нелегко. И то сказать, ведь некоторые пломбы доходят до нас через несколько веков, после того как кто-то, может быть торопясь, недостаточно старательно сжал щипцы. А сколько ударов выдержали они за это время!

Наша пломба гораздо крупнее тех, какие вы знаете. Она плоская, диаметром с наш рубль. Под ушком, в которое когда-то продет был шнурок, на обеих сторонах пломбы можно различить изображения и полустертые буквы. Изображение с той и другой стороны одно и то же. Оно помещается в центре. Это перчатка с правой руки. Ясно видны длинные, изящно сделанные пальцы и расширение у кисти – «крага». Между большим и указательным пальцами зажат предмет, в котором узнали, правда несоразмерно маленький по сравнению с перчаткой, посох с острым наконечником и спирально загнутой рукоятью.

Наша пломба гораздо крупнее тех, какие вы знаете. Она плоская, диаметром с наш рубль. Под ушком, в которое когда-то продет был шнурок, на обеих сторонах пломбы можно различить изображения и полустертые буквы. Изображение с той и другой стороны одно и то же. Оно помещается в центре. Это перчатка с правой руки. Ясно видны длинные, изящно сделанные пальцы и расширение у кисти – «крага». Между большим и указательным пальцами зажат предмет, в котором узнали, правда несоразмерно маленький по сравнению с перчаткой, посох с острым наконечником и спирально загнутой рукоятью.

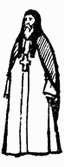

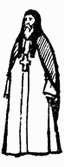

Такие посохи никогда не встречались на Руси. Но их хорошо знали в средние века в Западной Европе. Человек с таким посохом пользовался большой властью. Это был один из высших сановников католической церкви (как их тогда называли – «прелатов») – епископ. Длинный, почти в рост человека, посох он держал в правой руке во время торжественных церемоний и ставил возле своего кресла, когда творил суд и расправу. Ведь в Западной Европе католические епископы были не только «пастырями» своих «овец» – верующих (возможно, что посох и являлся символом этой древней аллегории: священник, как пастух, пасет стадо верующих). Епископы зачастую были и настоящими феодальными владельцами, под властью которых находились целые города и области. Они были такими же феодалами, как светские сеньоры – графы, герцоги, князья. Их так и называли иногда – «князья церкви».

Перчатка тоже играла в те времена большую роль, как символ власти. Ведь епископ назначался на свою должность самим римским папой. В знак утверждения в этой должности он получал от папы перчатку с его собственной «святой» руки и уже описанный нами посох.

Перчатка тоже играла в те времена большую роль, как символ власти. Ведь епископ назначался на свою должность самим римским папой. В знак утверждения в этой должности он получал от папы перчатку с его собственной «святой» руки и уже описанный нами посох.

Итак, посох и перчатка – знаки власти католического епископа. Видимо, это его печать стоит на нашей пломбе, как клеймо, подтверждающее принадлежность товара какому-то епископству. Но какому? Об этом могла бы рассказать надпись на печати. Но, увы, на обеих сторонах пломбы надписи, идущие вокруг герба, настолько стерты, что можно прочесть лишь отдельные буквы. Кажется, они различаются и по шрифту. На одной стороне пломбы надпись сделана латинскими буквами, близкими по начертанию к современным, на другой же – несколько измененными (по сравнению с латинскими) готическими буквами, распространившимися в эпоху средневековья в Западной Европе. Сколько ни пытались прочесть или угадать, что написано на пломбе, это не удавалось. Читались лишь отдельные слова, например «Sig» – сокращенное слово «Sigillum» (что значит по-латыни «печать») и «S» – так писали сокращенно латинское же слово «Sanctus» (что значит «святой»). Понятно, что эти слова ничего не дают для разгадки имени владельца печати или области, из которой она происходит, так как они могли быть помещены на любой печати, даже не обязательно духовного лица.

Конечно, дальнейшие попытки определить точнее, откуда эта пломба, не оставлены, и есть надежда, что когда-нибудь они увенчаются успехом. Но уже сейчас можно примерно сказать, откуда она могла происходить. Дело в том, что гербы с изображением посоха и перчатки имели города – владения епископов, расположенные в бассейне Рейна: например, Кельн, Майнц, Трир и некоторые другие. Видимо, печать, оттиск которой сохранился на нашей пломбе, могла принадлежать епископу – сеньору одного из этих городов. Оттуда и ведет она свой путь.

Но ведь пломба не могла попасть в Москву с берегов Рейна сама по себе. Она была привешена к тюку с каким-то товаром (с сукном, например). И теперь мы можем с большой долей достоверности восстановить путь, по которому прибыл в Москву этот запечатанный пломбой тюк. Тут нам поможет еще одна находка, сделанная на много лет раньше.

Но ведь пломба не могла попасть в Москву с берегов Рейна сама по себе. Она была привешена к тюку с каким-то товаром (с сукном, например). И теперь мы можем с большой долей достоверности восстановить путь, по которому прибыл в Москву этот запечатанный пломбой тюк. Тут нам поможет еще одна находка, сделанная на много лет раньше.

В одном старом альбоме, составленном известным знатоком печатей Николаем Петровичем Лихачевым, удалось найти печать, похожую на ту, о которой вы только что прочли. Но сохранилась она так же плохо или даже еще хуже. На ней видны лишь части изображения посоха и перчатки и отдельные латинские буквы. Печать эта тоже оттиснута на пломбе, которую нашли далеко от Москвы, в Великом Новгороде, на реке Волхове.

Что в Новгород постоянно ездили немецкие купцы из большого торгового союза, который назывался тогда Немецкой Ганзой, или просто Ганзой, давно и хорошо известно. В Новгороде на окраине большого городского торга, что раскинулся на правом берегу Волхова, у ганзейских купцов был свой постоянный торговый двор и даже своя церковь. Здесь всегда жило много немецких купцов, которые торговали с новгородцами разнообразными товарами. И немалое место среди этих товаров занимали изделия ремесленников из разных городов Германии.

Мы видим, как много знаний потребовалось Оленину для решения поставленной задачи. И он, конечно, блестяще справился с ней.

Но дело на этом не кончилось. Многие ученые возвращались к изучению этих вещей и тогда, когда шлем и кольчуга были отправлены из Петербурга в Москву и заняли почетное место в Оружейной палате Московского Кремля. Оставалось все же неясным, где и когда сделан этот шлем. И ключ к этой загадке можно было найти только в нем самом.

Вот узор на пластине, украшающей нижний край шлема. Мы уже говорили, что он составлен из красиво переплетающихся листьев, стилизованных цветов лилии, фигур фантастических животных. Но почему и в замысле и в самой манере выполнения этого орнамента так много сходства с резьбой по белому камню, которую и сейчас еще можно увидеть на древних зданиях церквей Владимирской земли?

Наверное, мастер, украшавший шлем, был владимирцем или, во всяком случае, жил и работал где-то во Владимиро-Суздальской земле. Ведь в других русских землях эта манера почти не применялась. А княжеская династия Мономаховичей, к которой принадлежали Юрий и Ярослав Всеволодичи, внуки Юрия Долгорукого, уже с XII века владела Владимиро-Суздальской землей. Б. А. Рыбакову удалось найти и любопытные детали производства шлема. Оказалось, что мастер чеканил серебряные пластины сначала с обратной стороны и лишь потом, обрабатывая детали рельефа, поворачивал их лицевой стороной. Валентин Лаврентьевич Янин, сопоставив детали орнамента и изображения святых на шлеме с рядом иных материалов, в частности с древними печатями, пришел к выводу, что Ярослав был уже не первым владельцем шлема, что шлем сделан в середине XII века для… князя Мстислава Юрьевича, который также носил «крестное» имя Федор. Об этом говорит подбор образков на верхней части шлема. Кроме Христа, там помещены образки Федора, Георгия и Василия, в честь которых были названы Мстислав (Федор), его отец Юрий (Георгий) и дед Владимир (Василий) Мономах. Лишь потом шлем попал к Ярославу Всеволодичу, приходившемуся Мстиславу Юрьевичу родным племянником.

Итак, мы можем сказать, что судьба по-своему баловала эту замечательную вещь. Шлем был сделан искусным владимирским мастером для князя. Это была родовая драгоценность. Недаром сюда поместили образки «святых» – покровителей владельца шлема, его отца и деда. Шлем берегли, передавали по наследству. Княжеские оруженосцы заботились о нем и перед сражениями надевали на голову господина. Шлем побывал и в Киеве, и в Новгороде, и в Галиче, и в Рязани, и в Муроме, и в других городах Русской земли, а может быть, даже в далеком Царьграде, куда однажды вынужден был удалиться его первый хозяин. В дни сражений шлем красовался во главе полков под развевающимися знаменами. А в тяжелый час Липицкого поражения он избежал и жестоких ударов оружия и грубых рук победителей – новгородского «мужичья», как презрительно называли новгородцев феодалы.

Крестьянские руки все же коснулись его, но лишь через много веков, и совсем не враждебно. И до сих пор он находится в центре внимания ученых, вызывает восхищение многочисленных посетителей Кремлевского музея.

МИТРОПОЛИЧЬЯ ПЕЧАТЬ

– Это говорит Владимирская. Приезжайте к нам: есть интересная находка!

Нонна Сергеевна Владимирская тогда работала археологом в Центральных научно-реставрационных мастерских, которые, как известно, занимаются реставрацией древних зданий – памятников архитектуры. Казалось бы, что тут делать археологу? Ведь здание обычно возвышается над землей, археолог же стремится углубиться в ее недра.

Оказывается, очень даже нужен архитекторам-реставраторам археолог.

Про старый дом говорят, что он «врос в землю», как будто дом может пустить корни. Так, конечно, не бывает. На самом деле окружающая его земля по многим причинам нарастает. Порог, возвышавшийся когда-то на несколько ступенек, оказывается через много десятилетий ниже ее поверхности. Приходится делать новый порог, а зачастую и настилать новый пол над прежним. Нижний этаж старого здания постепенно становится подвалом, цоколь крепостной стены оказывается под землей, люди не видят его и могут лишь предполагать, что он есть.

А как же реставрировать здание, если неизвестно, какова его нижняя часть? Высокое, стройное когда-то, оно может показаться низким, приземистым. На гладкой как будто стене могут быть, например, резные украшения. Нет, надо снять наросшую за много веков землю!

Этой работой и руководит теперь археолог: при подобных вскрытиях бывает немало археологических находок.

Так было и на этот раз. Архитекторы реставрировали стены славного Московского Кремля. Понадобилось раскрыть цоколь и фундамент стены неподалеку от Боровицкой башни, как раз там, где был когда-то мыс при впадении речки Неглинной в Москву-реку.

Заложили несколько земляных выработок вроде колодцев – специалисты называют их шурфами.

– Вот в этом шурфе, – говорит Нонна Сергеевна, – на глубине шести метров.

И показывает мне небольшую пломбу – серый свинцовый кружочек с нашу трехкопеечную монету. Свинец тяжелый – пломбочка маленькая, но увесистая.

На мягком металле оттиснуты с обеих сторон рельефные изображения. На одной стороне – женщина в богатой одежде, руки подняты, как бы для молитвы; вокруг головы – кружочек, изображающий божественное сияние – нимб, по бокам – надпись: «MP – ФY». По-гречески сокращенно это значит «мать бога». Да, здесь изображена богоматерь, или, как еще говорили, богородица, в одной из классических поз, в каких предписывала ее изображать православная церковь, – «оранта», по-русски – «просящая» или «молящаяся» (ведь и само слово «молитва» – от слова «молить», то есть просить).

На другой стороне пломбы – фигура мужчины, тоже в богатой одежде, с нимбом вокруг головы. В правой руке он держит грозное копье, в левой – щит.

За спиной его какие-то складки образуют как бы очертания больших птичьих крыльев. Это – «святой», по имени Михаил. Его всегда изображали с оружием в руках, потому что верили, будто он «архистратиг» – главный предводитель небесного воинства.

Нимб архангела сверху несколько поврежден – через него проходит круглое отверстие от шнурка, концы которого когда-то зажимала пломба. С чем соединял ее этот шнурок?

На ладони Нонны Сергеевны лежала печать от какой-то древней грамоты.

Вы, конечно, знаете, что и теперь к важным бумагам прикладывают печати. Но они не похожи на древние: сделаны из мягкого каучука и оттискивают на ровной бумаге изображения, надписи, сделанные краской. Такая печать ничего не весит, от бумаги отпасть не может.

Но знаете ли вы, что печати появились в глубокой древности, едва ли не тогда же, когда человек научился писать?

И были они такими, как того требовал писчий материал. Например, древние ассирийцы и вавилоняне писали острой палочкой на сырой глине. И печати у них были замысловатые: нужное изображение вырезали на глиняном или каменном цилиндрике. Стоило его прокатить по сырой глиняной табличке – и на ней оттискивались рельефные фигуры крылатых чудовищ, клинописные надписи и тому подобное. Позднее, в Древнем Риме, писали на восковых табличках, и печать представляла собой чаще всего изображение, вырезанное на камне; такой камень – «гемму» – вставляли, например, в перстень и, когда нужно, прикладывали этот перстень-печать к мягкому воску, оставляя оттиск.

Для нашей «бумажной» письменности удобнее всего штемпеля с краской. А вот в средние века, когда бумаги еще не знали и писали на телячьей коже – пергамене, – печати делали из какого-нибудь мягкого металла (чаще из свинца, иногда даже из золота), а то и из особой пасты и привешивали к листу пергамена на шнурочке. Такая, как ее называют, «вислая» печать могла, в отличие от всех, о которых мы сейчас говорили, иметь изображения на обеих сторонах. Эти изображения вырезывали на двух жестких матрицах и, когда нужно было приложить (вернее, «привесить» – так и говорили в те времена) печать, концы шнура пропускали через лист пергамена и через кусок металла, а затем этот кусок сильно сжимали между матрицами, устроенными наподобие щипцов для орехов. И мягкий металл превращался в круглую лепешку, на обеих сторонах которой оттискивались изображения. Кончики шнурка обычно оставались торчать внизу. Печать была привешена.

Но что же изображали на печатях? Мог ли каждый заказать мастеру матрицу печати с любым, каким вздумается, изображением?

Оказывается, нет. Изображения на печатях делались по определенным и даже весьма строгим правилам. Каждый сеньор помещал на печати свое имя и герб, составленный по законам очень важной тогда науки – геральдики. У русских феодалов, например, нередко на печати было изображение «святого», имя которого носил владелец.

Но никогда ни у одного светского феодала не бывало на печати изображения богородицы. Это право принадлежало феодалам духовным.

Так, значит, перед нами печать духовного лица?

Да. И очень высокого сана. Вернее, даже не лица, а (если так можно выразиться о тех отдаленных временах) «учреждения». Это печать Киевской митрополии – церковного центра тогдашней Руси. К такому заключению пришел Валентин Лаврентьевич Янин. Он считает, что печать оттиснута в Киеве в конце XI века, между 1093 и 1096 годами. В то время в Киеве княжил Святополк, носивший «крестное» имя Михаила, и на оборотной стороне печати поместили изображение его «святого-тезки». Но нет никаких указаний на имя самого митрополита – первосвященника тогдашней Руси. В. Л. Янин объясняет это тем, что тогда как раз в Киеве митрополита не было: митрополит Иоанн III скончался, а его преемник, Николай, еще не был назначен или не прибыл из Константинополя. Митрополию возглавлял какой-нибудь «местоблюститель», лицо временное. Он не ставил на печатях своего имени.

Сами киевские князья приняли православие, как государственную религию, всего немногим более чем за сто лет до того, и далеко не все русские были тогда христианами. Князь Владимир Святославич крестил торжественно киевлян в ручье, получившем с тех пор название «Крещатик», которое и сейчас еще носит проходящая в тех местах главная улица Киева. В других русских землях христианство распространялось медленно, с немалым трудом. Если киевских князей очень устраивал содержащийся в этой новой религии догмат «несть власти, аще не от бога», то народ относился к нему, вероятнее всего, без всякого восторга. Но это была только одна сторона дела. Вместе с восточным православием из Византии пришли и его служители – попы и иные духовные лица во главе с митрополитом Киевским и всея Руси. Князья приказали отдавать духовенству десятую часть урожая, дарили ему земли и разные ценности. А духовные лица всячески поддерживали княжескую власть. Так сложился союз церкви и феодального государства. Была и еще одна сторона этого дела: элита общества приобщилась к более высокой византийской культуре. Из Царьграда шли не только попы, но и художники, и архитекторы, и грамотеи, создавшие для Руси свою письменность, оттуда привозили не только церковную утварь, но и книги и разнообразные роскошные вещи, которые так приятно было иметь всякому зажиточному человеку, и даже разные деликатесы вроде тонких вин или прекрасного оливкового масла.

Христианство стало и новым знаменем киевских князей. Расширяя свои земли, покоряя независимые до тех пор племена, они неизменно провозглашали, что «просвещают их светом святого крещения».

А те держались не только за свою самостоятельность, но и за свои старые верования.

На юго-восточной окраине древнерусского государства таким племенем были вятичи.

В летописях раз пять написано, что их покоряли киевские князья. Покорил Святослав. Потом еще два раза покорил Владимир Святославич, тот самый, что «крестил Русскую землю».

Но и его правнук, тоже Владимир, прозванный Мономахом, дважды ходил походом в землю вятичей против их князька Ходоты и против его сына.

Наверное, глухой лесной край был труднодоступен для киевских дружин, и вятичи, признав когда-то господство Киева, продолжали жить по-своему, не очень-то считаясь с киевскими князьями.

У вятичей появились и свои собственные князья.

Долго держались вятичи и древних верований. Лет через триста после крещения киевлян они все еще хоронили по старому, языческому обряду, о котором вы уже читали в этой книге; только вот к XII веку перестали сжигать покойников, хоронили под курганом тело, а не прах.

Вятичские леса были для чужих заповедными. И сами князья не решались через них ездить – это было небезопасно. Назначит, бывало, киевский великий князь кого-нибудь из своих детей, братьев или племянников, скажем, князем переславским – и новоиспеченный князь едет в свой удел, город Переславль-Залесский (он так и назывался потому, что был от Киева за лесом), не через лес, а объездом – через Смоленск. Недаром старая былина о подвигах крестьянского сына из-под Мурома – богатыря Ильи – первым его подвигом считала, что Илья Муромец проехал в Киев «дорогой прямоезжею», через лес, да еще полонил там Соловья-разбойника.

А из князей первым проехал «сквозь вятичи», да еще дважды (это не считая военных походов), Владимир Мономах. Да ведь это было не в X, а в конце XI века, когда в земле вятичей были уже не только села, но и города.

Вот через города-то и можно было проникнуть в землю вятичей вернее, чем с огнем и мечом. В городах жили ремесленники и торговцы, которые и сами не раз в Киевщину ездили, и у себя киевских купцов принимали. В глухом вятичском городке Москове появились и красивые поливные киевские сосуды, и шиферные розовые пряслица, а то и вещи из далекого Херсонеса – корчаги с вином и маслом, фигурные замочки, дорогие парчовые ткани (из них особенно любили вятичские женщины делать себе кички). Так-то, миром, эту землю, пожалуй, скорей возьмешь.

За купцами шло в тот край и духовенство. Скоро в вятичских городах появились и церкви. Ученые думают, что в Москове посредине городка был когда-то языческий жертвенник, а потом, во времена Мономаха, на его месте построили первую московскую церковь Ивана Предтечи.

– Понимаете, ведь отсюда всего метров восемьдесят до того места, где стоял Иван Предтеча, – говорит Нонна Сергеевна, – то есть не сам Предтеча, конечно, а церковь его имени. А к церкви поднималась какая-то улица: вот и сейчас видны следы вымостки. На ее уровне и печать лежала.

В самом деле, если посылали из Киевской митрополии грамоту в Москов, то она должна была попасть скорее всего в церковь, где обычно и хранили всякие грамоты, или, скажем, в поповский дом поблизости от нее. А печать могла отвалиться где-нибудь на улице.

Итак, в конце XI века, за полсотни лет до того, как летопись впервые упомянула городок Москов, который стали позже называть Москвой, из города Киева написали в Москов грамоту и привесили к ней печать.

Долго ли, коротко ли везли грамоту через вятичские леса, только попала она все же к московской церкви Ивана Предтечи, да где-то здесь и отвалилась от нее печать, как будто нарочно для того, чтобы без малого через девятьсот лет попасть в руки археологов.

Что это была за грамота, мы не знаем. Может быть, из митрополии писали, что медленно идут дела с насаждением православия, что надо заменять старые обряды новыми. Что, конечно, хорошо, что вятичи все реже сжигают покойников, но надо добиваться, чтобы хоронили при самой церкви, в освященной земле, а свои курганные кладбища бросали бы, что нужно даже разрешить хоронить женщин в их украшениях – лишь бы при церкви. А может быть, просто этой грамотой утверждалась сама церковь – так тоже бывало. Может быть, впрочем, что грамоту написали по гораздо менее важному делу, скажем, чтобы сообщить о назначении нового попа. Многое можно думать – ведь грамоты-то нет!

Разве что когда-нибудь окажется среди старых бумаг пергаменная грамота XI века со следами оторванной печати – бывают же в архивах разные удивительные находки! Вряд ли грамота лежит в земле неподалеку от печати, ожидая только, когда археологи заложат новый шурф, но и такого случая нельзя исключать вовсе.

Раскопки на кремлевском мысу необходимы, даже если археологов не ждет та грамота.

КЛЕЙМО ЕПИСКОПА

И уже больше тридцати лет Зарядье изучают археологи, производящие здесь раскопки. Чем же этот невзрачный район привлек внимание ученых?

На заре существования города, более восьмисот лет назад, здесь находилась речная пристань, и это делало прибрежную часть города одним из важнейших его районов. Ведь в те отдаленные времена хороших сухопутных дорог почти не было и главными путями сообщения служили реки. В маленьких, долбленных из одного ствола дерева ладьях и более крупных, надставленных «насаженными» досками-бортами – «насадах», плавали по большим и малым рекам, а в тех местах, где верховья рек близко подходили друг к другу, перетаскивали («волочили») насады по суше из одной речки в другую. Такие места и назывались «волоками».

Память о таком волоке на пути из Новгорода Великого в бассейн Волги сохранилась в названии города Волоколамска – древнего Волока Ламского.

По Зарядыю проходила некогда улица, соединяющая Кремль с пристанью. А неподалеку от пристани стояла деревянная церковка Николы Мокрого. Этот «святой» считался на Руси покровителем всех плавающих и путешествующих. Ранее существовала легенда о спасении Николой утопающего младенца, поэтому его изображали на иконах с мокрыми волосами и называли Мокрым. Церкви Николы Мокрого в древнерусских городах ставились обычно у речных пристаней. Улица, о которой мы говорили, была одной из первых московских улиц и носила название Великой, или Большой, а по ней и вся прилегающая местность стала называться Большим или Великим посадом. Здесь селились торговцы и ремесленники, чьим трудом и создавалось могущество Москвы.

Вот поэтому-то Зарядье и заинтересовало археологов. Здесь можно было отрыть остатки древних городских построек, домов, мастерских, проследить жизнь древнего города, его торговые связи.

Сейчас мы расскажем об одном небольшом предмете, который нашли неподалеку от пристани и церкви Николы Мокрого, на глубине почти четырех метров. Это привеска, какие и в наши дни еще можно увидеть на различных товарах вместе с фабричными ярлыками. Они и сейчас называются пломбами (от латинского слова plumbum – свинец). В древности, как и теперь, на мягком свинце пломб оттискивали при помощи специальных щипцов – матриц (сейчас они носят аппетитное название «пломбир») – различные изображения и надписи. Но то ли потому, что эти матрицы не всегда хорошо оттискивались, то ли потому, что свинец мягок и легко поддается всякому давлению, изображения на пломбах далеко не всегда четки и прочесть их бывает иногда нелегко. И то сказать, ведь некоторые пломбы доходят до нас через несколько веков, после того как кто-то, может быть торопясь, недостаточно старательно сжал щипцы. А сколько ударов выдержали они за это время!

Такие посохи никогда не встречались на Руси. Но их хорошо знали в средние века в Западной Европе. Человек с таким посохом пользовался большой властью. Это был один из высших сановников католической церкви (как их тогда называли – «прелатов») – епископ. Длинный, почти в рост человека, посох он держал в правой руке во время торжественных церемоний и ставил возле своего кресла, когда творил суд и расправу. Ведь в Западной Европе католические епископы были не только «пастырями» своих «овец» – верующих (возможно, что посох и являлся символом этой древней аллегории: священник, как пастух, пасет стадо верующих). Епископы зачастую были и настоящими феодальными владельцами, под властью которых находились целые города и области. Они были такими же феодалами, как светские сеньоры – графы, герцоги, князья. Их так и называли иногда – «князья церкви».

Итак, посох и перчатка – знаки власти католического епископа. Видимо, это его печать стоит на нашей пломбе, как клеймо, подтверждающее принадлежность товара какому-то епископству. Но какому? Об этом могла бы рассказать надпись на печати. Но, увы, на обеих сторонах пломбы надписи, идущие вокруг герба, настолько стерты, что можно прочесть лишь отдельные буквы. Кажется, они различаются и по шрифту. На одной стороне пломбы надпись сделана латинскими буквами, близкими по начертанию к современным, на другой же – несколько измененными (по сравнению с латинскими) готическими буквами, распространившимися в эпоху средневековья в Западной Европе. Сколько ни пытались прочесть или угадать, что написано на пломбе, это не удавалось. Читались лишь отдельные слова, например «Sig» – сокращенное слово «Sigillum» (что значит по-латыни «печать») и «S» – так писали сокращенно латинское же слово «Sanctus» (что значит «святой»). Понятно, что эти слова ничего не дают для разгадки имени владельца печати или области, из которой она происходит, так как они могли быть помещены на любой печати, даже не обязательно духовного лица.

Конечно, дальнейшие попытки определить точнее, откуда эта пломба, не оставлены, и есть надежда, что когда-нибудь они увенчаются успехом. Но уже сейчас можно примерно сказать, откуда она могла происходить. Дело в том, что гербы с изображением посоха и перчатки имели города – владения епископов, расположенные в бассейне Рейна: например, Кельн, Майнц, Трир и некоторые другие. Видимо, печать, оттиск которой сохранился на нашей пломбе, могла принадлежать епископу – сеньору одного из этих городов. Оттуда и ведет она свой путь.

В одном старом альбоме, составленном известным знатоком печатей Николаем Петровичем Лихачевым, удалось найти печать, похожую на ту, о которой вы только что прочли. Но сохранилась она так же плохо или даже еще хуже. На ней видны лишь части изображения посоха и перчатки и отдельные латинские буквы. Печать эта тоже оттиснута на пломбе, которую нашли далеко от Москвы, в Великом Новгороде, на реке Волхове.

Что в Новгород постоянно ездили немецкие купцы из большого торгового союза, который назывался тогда Немецкой Ганзой, или просто Ганзой, давно и хорошо известно. В Новгороде на окраине большого городского торга, что раскинулся на правом берегу Волхова, у ганзейских купцов был свой постоянный торговый двор и даже своя церковь. Здесь всегда жило много немецких купцов, которые торговали с новгородцами разнообразными товарами. И немалое место среди этих товаров занимали изделия ремесленников из разных городов Германии.