Товар, запечатанный найденной в Москве пломбой, мог проделать из своего города сложный и нелегкий путь – по одному из притоков Рейна и по Рейну в Северное или Немецкое море, затем вокруг Ютландского полуострова в Балтийское море и далее в Финский залив, а потом через Неву, озеро Нево (так в древности называлось Ладожское озеро) и Волхов к Великому Новгороду. Наверное, здесь на своем торговом дворе ганзейцы перепродали товар новгородским купцам. Ведь новгородцы старались не выпускать из своих рук торговлю с центральными русскими землями и Востоком, куда вели торговые пути из Новгорода. Какой-то новгородец погрузил, тюк в свою ладью и снова поплыл, на этот раз через озеро Ильмень в реку Мсту. Ладью перетаскивали на волоках к речкам Тверце, Ламе и Рузе (как тут не стереться надписям на пломбе!). Наконец она попала в Москву-реку и, проплыв мимо Кремля, причалила к пристани у Николы Мокрого. Тюк с товаром выгрузили и, по всей вероятности, тут же, недалеко от пристани, продали. Пломба от него оторвалась и упала. Ее затоптали в землю, где она и пролежала более восьмисот лет, пока не была снова найдена археологами. Так попала в московский музей пломба с печатью епископа из Рейнской области.

ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК И ШАПКА МОНОМАХА

История этой вещи была давно уже известна. Она как бы заключалась уже в самом ее названии. Шапка Мономаха! Кто не слышал о ней? Это было первое, главное сокровище в сокровищнице русских царей. И значение его было не столько в ценности золота и драгоценных камней, не столько в тонкой художественной работе древних ювелиров, сколько именно в том, что это была шапка Мономаха.

История этой вещи была давно уже известна. Она как бы заключалась уже в самом ее названии. Шапка Мономаха! Кто не слышал о ней? Это было первое, главное сокровище в сокровищнице русских царей. И значение его было не столько в ценности золота и драгоценных камней, не столько в тонкой художественной работе древних ювелиров, сколько именно в том, что это была шапка Мономаха.

В старинном «Сказании о князьях Владимирских» говорилось о том, как византийский император Константин Мономах послал на Русь, своему внуку Владимиру, те самые знаки императорской власти, которыми пользовался сам, в том числе «крест со своей выи» (шеи), цепь со своих плеч, доставшуюся ему еще от римского императора Августа, и «венец со своей главы». Этот венец – корону – и носили с тех пор киевские, владимирские, а потом московские великие князья.

Всенародно в Успенском соборе Московского Кремля надевали этот венец на голову наследника русского престола при «венчании на царство» – коронации, как говорили позже.

Когда московский царь принимал послов или участвовал в иных торжественных церемониях, на голове его красовался большей частью все тот же «Мономахов венец».

И только после того как Петр Великий принял титул императора и короновался вторично императорской короной, его наследники также сменили шапку Мономаха на корону западноевропейского образца. Но и тогда шапка Мономаха осталась одной из самых почитаемых реликвий. А все потому, что она как бы символизировала преемственность власти московских царей от византийских императоров.

Такова была известная, всеми признанная, освященная веками история этой вещи.

Но было в этой истории и нечто такое, что заставляло призадуматься, правильна ли она.

Дело в том, что князь Владимир Всеволодович описан в ней, как уже взрослый и даже военачальник, известный в Константинополе.

Между тем, хотя он и приходился действительно внуком византийскому императору Константину Мономаху, и назывался поэтому Владимир Мономах, и ставил это имя даже на своих печатях, все же он вряд ли мог получить венец непосредственно от Константина Мономаха (как об этом говорится в «Сказании о князьях Владимирских»), хотя бы уже потому, что родился на свет всего за год до смерти своего деда, в период, когда связи между Русью и Византией были уже значительно затруднены.

В архиве Академии наук в Санкт-Петербурге сохранилась любопытная переписка по этому вопросу. Больше ста лет назад директор Оружейной палаты Вельтман обратился, как тогда говорили, «на высочайшее имя», то есть к самому царю Александру II, с обстоятельной запиской о том, что хранящийся в подведомственной ему Оружейной палате царский венец не следует называть шапкой Мономаха. Указав на то, что император Константин Мономах, по всей вероятности, не мог подарить этот венец Владимиру, так как при жизни своей едва ли знал о том, что Владимир появился на свет, Вельтман выдвигал другое предположение. Он считал, что эту золотую шапку получил из Византии прадед Владимира Мономаха, киевский князь Владимир Святославич, тот самый, который ввел на Руси христианство.

Вельтман говорил, что в ту пору в Византии существовал обычай посылать такие уборы властителям земель, на которые распространялось влияние Византии, вместе с титулом «rex», что обозначало «царь». Поэтому он предлагал называть шапку Мономаха «царским венцом святого равноапостольного князя Владимира».

Министерство императорского двора, куда попала записка Вельтмана, направило ее на заключение Академии наук. Академия наук назначила комиссию, которая, однако, сочла предположения Вельтмана недоказанными, и в коллекциях Оружейной палаты по-прежнему значилась шапка Мономаха.

Прошло почти полвека, прежде чем этой вещью занялся один из крупнейших русских археологов, Александр Андреевич Спицын. Он обратил внимание на форму золотой шапки и ее украшения. Если снять с шапки Мономаха окаймляющий ее низ дорогой соболиный мех (а он снимается очень просто) и завершающий шапку крест (а он тоже приделан позднее), то перед нами окажется не более не менее, как золотая тюбетейка, похожая по форме на те, какие и сейчас носят в Средней Азии. Она даже сделана из восьми расширяющихся книзу пластин: ведь тюбетейка шьется обычно из восьми клиньев. На пяти из восьми пластин шапки помещено изображение цветка лотоса. Такие несколько измененные, как говорят, «стилизованные» фигуры хорошо знали в средние века на Востоке и называли «арабский цветок».

Все пластины шапки покрыты завитками прелестного орнамента, который сейчас называют филигранью, а в Древней Руси называли «скань». На золотую пластинку мастер напаивал тонкую, тоже золотую проволочку, выкладывая сложные и красивые узоры.

Все пластины шапки покрыты завитками прелестного орнамента, который сейчас называют филигранью, а в Древней Руси называли «скань». На золотую пластинку мастер напаивал тонкую, тоже золотую проволочку, выкладывая сложные и красивые узоры.

Сам характер узоров привел Спицына к выводу, что шапка сделана в Средней Азии (вернее всего в Бухаре) бухарским мастером. А было это в XIV веке.

Значит, шапка все же не могла принадлежать Владимиру Мономаху. Ведь он умер в 1125 году, примерно на два столетия раньше, чем она была сделана.

Но вспомним, что Спицын установил это в конце прошлого столетия, когда Россия была еще под властью царя. А царь из династии Романовых, конечно, не мог допустить и мысли о том, что священный венец его предков получен не из христианнейшей Византии, а с мусульманского Востока. Мы не знаем, указал ли так сам Николай II и знал ли он вообще об исследованиях Спицына (ведь этот царь, как известно, не любил много читать, и тем более научные исследования) или так решили монархически настроенные чиновники, только и в начале нашего столетия венец продолжал называться шапкой Владимира Мономаха.

Но ученых продолжал интересовать вопрос, как же эта вещь попала в Москву.

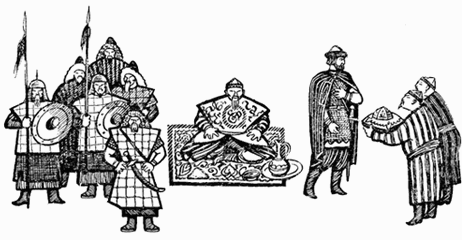

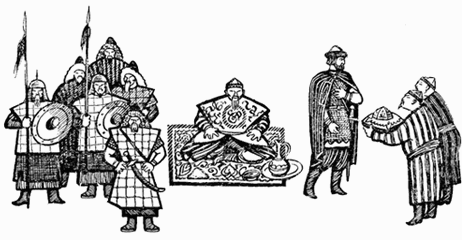

В московских архивах хранятся древние документы, которые называются «духовные грамоты». Это не что иное, как завещания. Московские князья иногда писали даже не одну, а несколько духовных грамот. В те тревожные времена, отправляясь в Орду к ордынскому хану, князья не могли быть уверены, что вернутся назад. Не один из них погиб в ставке хана, были и такие, которые не выдерживали трудностей дальнего путешествия.

Известно, например, что Александр Невский скончался, возвращаясь на Русь из Орды, а его племянник, Михаил Ярославич Тверской, и внук, Юрий Данилович Московский, были убиты в Орде. И вот, отправляясь в Орду, князь обычно писал на всякий случай завещание – «духовную грамоту», в которой разделял между наследниками не только свои земли, но и драгоценности и даже одежду, какая получше. А если он возвращался благополучно, то потом, уже к концу жизни, иногда писал другое завещание.

Историк Константин Васильевич Базилевич сравнил между собою «духовные грамоты» московских князей. Оказалось, что шапка Мономаха и в самом деле упоминается впервые в XIV веке, в завещании Ивана Калиты. Но Калита не называл ее шапкой Мономаха. Он писал просто «золотая шапка». И потомки его передавали этот венец от отца к сыну тоже просто как «золотую шапку». Мономаховой она названа впервые более чем через двести лет, уже в XVI веке, в «духовной грамоте» Ивана Грозного.

Вы знаете, что и известная версия о том, что Москва есть третий Рим, возникла в конце XV – начале XVI века.

Базилевич предположил, что шапка Мономаха на самом деле была подарена Ивану Калите ханом Золотой орды Узбеком, во владения которого входила тогда и Бухара. Теперь «биография» вещи, казалось бы, была окончательно установлена.

Но вот однажды, без малого через тридцать лет после исследований Базилевича, археологическая экспедиция, в которой участвовали студенты Московского городского педагогического института и школьники московских школ, производила раскопки древнего городища, Тушкова городка.

Но вот однажды, без малого через тридцать лет после исследований Базилевича, археологическая экспедиция, в которой участвовали студенты Московского городского педагогического института и школьники московских школ, производила раскопки древнего городища, Тушкова городка.

Это было одно из красивейших мест Московского края. Москва-река образует здесь живописные излучины. С высокого мыса открывался вид на низкий луговой берег, круглое, как чаша, озеро, старое русло и верховья реки. Видно очень далеко. Кажется, ни один человек не мог бы подойти к Тушкову, не будучи замеченным еще верст за десять. Это и было нужно людям, которые почти тысячу лет назад построили здесь небольшой укрепленный поселок. Много лет охраняла эта крепостца рубежи Московского княжества. А в конце XIV века здесь построили новые укрепления по последнему слову тогдашней оборонительной техники. Ведь тогда литовцы захватили Смоленск, и верховья Москвы-реки за Можайском стали важнейшим рубежом обороны Москвы. Впрочем, и позже эти места не один раз видели ожесточенные битвы за Москву. Славное Бородинское поле находится всего в десятке километров от Тушкова.

Но вернемся к нашему рассказу. Мы раскапывали древнюю крепость. У подошвы ее мощного земляного вала тянулась целая прослойка разного строительного материала – извести, песка, глины, натоптанного здесь при строительстве укрепления шестьсот лет назад.

Попадались и различные вещи – массивные, кованые, граненые наконечники стрел для самострелов, части брони, навершье булавы, сломанная шпора. Все эти предметы воинского обихода сильно пострадали от времени. Иногда вещь невозможно было узнать: она так заржавела, что потеряла форму. Просто комок ржавчины.

Но вдруг под отвалившимся куском земли сверкнул желтый металл. Осторожно расчистив ножами и кисточками, мы вынули из земли маленькую вещицу вроде брошки, но без булавки для прикрепления к одежде.

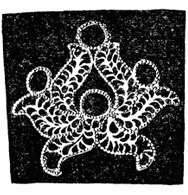

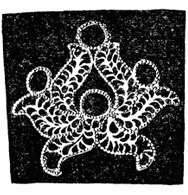

Форма ее показалась удивительно знакомой. Где мы видели такой странный цветок? Да, конечно же, на шапке Мономаха! Это и есть знаменитый «арабский цветок», или цветок лотоса. Лепестки его были украшены филигранью и зернью. Тысячи крошечных золотых шариков были напаяны по краям лепестков. Когда-то цветок, видимо, был украшен и драгоценными камнями. Но теперь от них остались лишь гнезда. Лепестки были кое-где погнуты, их ажурные украшения пробиты. Осмотрев внимательно золотую пластинку, составлявшую основу цветка, мы увидели на ней признаки изменений в судьбе этой маленькой, изящной вещицы.

Видимо, когда-то мастер, делавший ее, предназначил цветок для нашивания на какую-то ткань и сделал для этого едва заметные отверстия в каждом лепестке. Они были менее полумиллиметра в диаметре и могли пропустить только тончайшую иглу и нить. Но потом, может быть через много лет, цветок был отпорот от ткани и прикреплен к какой-то другой вещи, должно быть деревянной или кожаной, потому что на этот раз его прибили небольшими гвоздиками. Отверстия от гвоздиков были все же во много раз больше первоначальных. Наверное, при этом и погнул в некоторых местах ажурные лепестки цветка случайно сорвавшийся молоточек.

Видимо, когда-то мастер, делавший ее, предназначил цветок для нашивания на какую-то ткань и сделал для этого едва заметные отверстия в каждом лепестке. Они были менее полумиллиметра в диаметре и могли пропустить только тончайшую иглу и нить. Но потом, может быть через много лет, цветок был отпорот от ткани и прикреплен к какой-то другой вещи, должно быть деревянной или кожаной, потому что на этот раз его прибили небольшими гвоздиками. Отверстия от гвоздиков были все же во много раз больше первоначальных. Наверное, при этом и погнул в некоторых местах ажурные лепестки цветка случайно сорвавшийся молоточек.

И все-таки главное открытие ожидало нас в Москве. Сравнив наш цветок с такими же цветками, украшавшими шапку Мономаха, мы убедились, что это не просто похожие вещи, но вещи почти тождественные. И по форме и по размеру они отличались друг от друга лишь в деталях, как могут различаться изделия одного мастера, одной руки. Цветок из Тушкова покрыт сплошь филигранным орнаментом, а цветки на шапке оставлены гладкими. Это потому, что они помещены среди филигранного орнамента, покрывающего всю шапку, и так лучше выделяются. Одним словом, ясно, что наш цветок был сделан тем же мастером, что и золотая шапка, и составлял когда-то с ней один комплект украшений, один гарнитур, как говорят сейчас. Что же это были за украшения?

Всего вероятнее, что это своеобразные пряжки или пуговицы, пришивавшиеся на ворот одежды друг против друга. Такие парные застежки находят в курганах XIV века на Нижнем Поволжье, то есть как раз неподалеку от древней столицы Золотой орды – Сарая.

Все это подтверждает догадку Базилевича о том, что шапка Мономаха, или, как сейчас можно ее назвать, золотая шапка Ивана Калиты, – подарок хана Узбека. Известно, что князья ездили в Орду с дорогими подарками, и нет ничего удивительного в том, что и ханы «отдаривали» их тоже дорогими вещами. Таков был обычай того времени.

Наверное, хан подарил московскому князю не только одну шапку, но и какую-то дорогую одежду, ворот которой был украшен пряжками – «запонами». Конечно, это была работа не татарских, а бухарских мастеров.

Наверное, хан подарил московскому князю не только одну шапку, но и какую-то дорогую одежду, ворот которой был украшен пряжками – «запонами». Конечно, это была работа не татарских, а бухарских мастеров.

Дальнейшая судьба золотой шапки нам уже известна. А одежда, видимо, была переделана по вкусу нового владельца тогда же или немного позже. Может быть, пряжки показались ненужными, и по крайней мере одну из них приспособили для украшения какого-то другого, гораздо более твердого предмета, например конской сбруи. Ведь конь князя тоже должен был носить богатый убор.

Но как же попал золотой цветок из Москвы в Тушков, отдаленную крепость на западной границе русских земель?

Это нам поможет понять одна из упоминавшихся уже нами «духовных грамот» – завещание Дмитрия Донского. Князь перечисляет сначала земли, которые дает своим сыновьям. И вот среди можайских волостей, доставшихся его третьему сыну, Андрею, мы находим Тушков. Потом в «духовной грамоте» идет перечисление фамильных драгоценностей. Из них Андрей получил золотой пояс новгородской работы и какую-то «золотую снасть». Так иногда называли на Руси конский убор. Наверное, на этом-то уборе и был прибит золотой цветок. Андрей Дмитриевич, князь Можайский, приходился правнуком Ивану Калите, первому владельцу цветка и шапки.

Потом шапка доставалась всегда старшим сыновьям московских князей, а младшие получали другие, менее ценные вещи. Андрей мог лично осматривать строительство пограничной крепости в одной из своих волостей. Может быть, тогда и отпал от сбруи княжеского коня золотой цветок. Его не заметили среди строительного мусора, и только через пятьсот с лишком лет кисточка археолога смахнула с него пыль веков.

И вот он снова в Москве, в одном городе с золотой шапкой, вместе с которой вышел когда-то из рук бухарского ювелира.

ЕЗДЕЦ С КРЕМЛЕВСКОЙ БАШНИ

Посетитель знаменитой Третьяковской галереи попадает прежде всего в отдел древнерусского искусства. Со стен зала на него смотрят строгие лица святых: ведь в Древней Руси, как и повсюду в средневековой Европе, художник мог писать почти только одни иконы. Так установила церковь – законодательница средневековой идеологии. Она не одобряла нерелигиозных, или, как тогда говорили, «мирских», «светских» тем для художников. И даже портреты почтенных бюргеров в Западной Европе нередко исполнялись на одном полотне с фигурой богоматери: мадонна и даритель этой иконы такой-то с семейством.

Посетитель знаменитой Третьяковской галереи попадает прежде всего в отдел древнерусского искусства. Со стен зала на него смотрят строгие лица святых: ведь в Древней Руси, как и повсюду в средневековой Европе, художник мог писать почти только одни иконы. Так установила церковь – законодательница средневековой идеологии. Она не одобряла нерелигиозных, или, как тогда говорили, «мирских», «светских» тем для художников. И даже портреты почтенных бюргеров в Западной Европе нередко исполнялись на одном полотне с фигурой богоматери: мадонна и даритель этой иконы такой-то с семейством.

В отличие от западноевропейской русская православная церковь признавала почти только одни плоскостные изображения – иконы, фрески, вышивки. Лишь очень редко можно было увидеть статуи русских святых (чаще других – Николая Можайского). Поэтому думали, что и вообще на Руси круглая скульптура развивалась слабо до самого XVIII века.

Однако, идя по залу древнего русского искусства, вы не пройдете мимо стоящей на небольшом постаменте человеческой фигуры, высеченной из белого камня. Это только верхняя часть туловища и голова. Грудь покрыта панцирем, на плечах – плащ, а обнаженная голова чуть повернута вправо. Простые, тонкие и строгие черты лица выражают спокойствие и твердую решимость. Волосы лежат правильными округлыми завитками.

Невольно вспоминается великолепная резьба по белому камню, украшающая стены владимирских соборов; художник, видимо, еще не освободился от влияния этих орнаментов и украсил голову своей статуи кудрями, скорее напоминающими правильный узор, чем человеческие волосы.

Правое плечо статуи поднято, левое – опущено. Руки отломаны, но по уцелевшим возле плеч остаткам видно, что правая рука была поднята в порывистом движении кверху, а левая опущена довольно спокойно. Это, конечно, воин. Мы могли бы это сказать, даже если бы не знали, что выставленная теперь в Третьяковской галерее часть уцелела от фигуры всадника, украшавшей некогда ворота Спасской башни Московского Кремля.

В различных документах XV века можно увидеть имя Василия Дмитриевича Ермолина. Это был выдающийся московский строитель, «предстатель», как его называли, одной из крупнейших строительных артелей города. Под его руководством московские мастера построили и отремонтировали не одно каменное здание не только в Москве, но и в других городах Московского государства.

Ермолин восстановил, например, разрушившийся собор в городе Юрьеве-Польском, недалеко от Владимира, знаменитый и сейчас своей художественной резьбой. И хотя он не сумел составить вновь каменный узор (перепутал много камней), все же для своего времени это был громадный труд, и именно Ермолину мы обязаны тем, что чудесный памятник искусства XIII века дошел до нас.

Василий Дмитриевич Ермолин участвовал в ремонте стен и башен Московского Кремля, построенных еще в XIV веке, при Дмитрии Донском. На Фроловских воротах (так назывались тогда теперешние Спасские ворота Кремля) он поставил резные фигуры из белого камня. Одна из них изображала Дмитрия Солунского – святого, покровителя Дмитрия Донского, а другая, та самая, часть которой мы описали, была гербом города Москвы.

Всадник (тогда говорили «ездец» – от слова «ездить») натягивал левой рукой узду, подымая коня на дыбы. Упершись ногами в стремена, он привстал над седлом. В высоко поднятой правой руке его – копье, острие которого ездец направил прямо в раскрытую пасть змеи, извивавшейся под копытами коня.

Что же это был за герб? Может быть, изображение святого? По крайней мере, так думали одно время. В описании гербов городов бывшей Российской империи вы найдете, что герб города Москвы изображает Георгия Победоносца, которому одна из легенд, распространенных на Балканах, как известно, приписывала победу над ужасным змеем.

Но в Древней Руси Георгия изображали зачастую в виде пешего воина со щитом и копьем, без всякой змеи. А древним гербом города Москвы был просто ездец. Его изображения помещали на княжеских печатях, на монетах, которые чеканили московские князья. Не всегда ездец держал в руках копье, не сразу появилась и змея под копытами коня. Зачастую в поднятой руке всадника было не копье, а сабля. Мы не знаем, с какими представлениями был связан этот символ. Но из одной записи летописца, сделанной уже в XVI веке, становится ясно, что, по крайней мере, тогда ездеца считали изображением самого великого князя московского; если хотите, это был своеобразный портрет. Летописец сообщает, что в 1535 году великий князь Иван Васильевич (Иван IV) и его мать, великая княгиня Елена, решили чеканить деньги нового образца. Это было очень важное дело, закреплявшее слияние разрозненных прежде княжеств в единое Русское государство. Ведь до тех пор на Руси ходили монеты не только московских князей, но и тверские, и рязанские, и новгородские, и псковские, и даже монеты удельных князей (вроде мало кому известного теперь Ивана Можайского или одного из героев Куликовской битвы Владимира Серпуховского). Этих княжеств давно уже не существовало: они вошли в Московское государство, но монеты их еще принимали купцы.

Вводя для всех русских земель монеты единого образца, московские правители установили на них и единообразное изображение: на монетах ценой в «деньгу» изображался «князь великий на коне, а имея копье в руце – оттоле же, – говорит летописец, – прозвашася деньги копейные».

Вот, оказывается, откуда происходит название нашей копейки, на которой давно уже нет никакого изображения копья!

Были и монеты, вдвое меньше по цене, – «полушки». На них был изображен «князь великий на коне, а имея меч в руце». Они назывались также «сабляницы», поскольку в поднятой руке всадника была именно кривая сабля, а не прямой меч. На еще более мелких монетах – «четвертцах» – чеканили изображение птицы.

Итак, на монетах были оба ездеца, о которых мы уже говорили, – и с саблей, и с копьем, и оба они считались портретами великого князя.

Но тут надо сказать, что великому князю всея Руси Ивану Васильевичу было тогда всего пять лет: ведь он родился в 1530 году. Недаром же указы издавались не только от его имени, но и от имени его матери Елены, которая была в то время правительницей, или, как говорят сейчас, регентшей. Вряд ли пятилетний мальчик мог сесть на коня и тем более взять в руки саблю или копье. Значит, портрет был условным. Однако и на целое столетие позже фигуру ездеца объясняли как изображение царя. Сохранилось описание царского знамени, изготовленного мастерами московской Оружейной палаты. О всаднике с копьем и змеей там сказано: «Царь на коне колет копьем змия». Конечно, и тут мы напрасно стали бы искать сходства изображения с тем или иным царем. Просто уже прочно установилась традиция объяснять московский герб как изображение главы государства.

Но тут надо сказать, что великому князю всея Руси Ивану Васильевичу было тогда всего пять лет: ведь он родился в 1530 году. Недаром же указы издавались не только от его имени, но и от имени его матери Елены, которая была в то время правительницей, или, как говорят сейчас, регентшей. Вряд ли пятилетний мальчик мог сесть на коня и тем более взять в руки саблю или копье. Значит, портрет был условным. Однако и на целое столетие позже фигуру ездеца объясняли как изображение царя. Сохранилось описание царского знамени, изготовленного мастерами московской Оружейной палаты. О всаднике с копьем и змеей там сказано: «Царь на коне колет копьем змия». Конечно, и тут мы напрасно стали бы искать сходства изображения с тем или иным царем. Просто уже прочно установилась традиция объяснять московский герб как изображение главы государства.

Но ведь еще дед Ивана Васильевича, о котором мы говорили, Иван III, как известно, женился на наследнице византийских императоров Софье Палеолог и принял византийский герб – двуглавого орла. Изображение этой фантастической птицы помещали с тех пор на государственных печатях, и на предметах дворцового обихода, и на дворцовых постройках, и даже на одежде дворцовых слуг. Это был не только герб государства, но и герб царствующей семьи, как говорят, династии. Однако на московских монетах изображение всадника оставалось до XVIII века, когда и на них стали помещать изображение двуглавого орла. Древний ездец остался гербом города Москвы. На большой государственной печати, где государственный герб изображался вместе с областными, ездец занимал центральное положение. Двуглавый орел с распростертыми крыльями покрывал почти всю печать. На груди его в особом щите помещалось изображение московского ездеца, а на крыльях – гербы других русских областей, в том числе ярославский медведь, нижегородский лось, вечевая степень и жезл посадника Великого Новгорода.

Итак, ездец оставался гербом города Москвы, а московские князья взяли себе другой герб. Это объяснит нам и судьбу статуи, высеченной когда-то из белого камня. Когда в конце XV века были выстроены стены и башни Московского Кремля, которые стоят и теперь, на месте Фроловских ворот Дмитрия Донского выросла башня, которая называется Спасской. Строил ее итальянский мастер Пьетро Антонио Соларио. На башне и сейчас можно увидеть вырезанные на белокаменных плитах надписи: с наружной стороны Кремля – на латинском, с внутренней – на русском языке. Красивой вязью написано: «В лето 6999 (по нашему летосчислению – 1491 год) июля божию милостию сделана бысть сия стрельница (башня) повелением Иоанна Васильевича, государя и самодержца всея Руси и великого князя Володимирского и Московского и Новгородского и Псковского и Тверского и Югорского и Вятского и Пермского и Болгарского и иных в 30-е лето господарства его а делал Петр Антоний Солари от града Медиолана». На воротах кирпичной башни, построенной этим миланским мастером, не нашлось уже места для ездеца. Со Спасских ворот он был перенесен в Вознесенский монастырь, где тогда как раз построили новую церковь Георгия, и заняла там главное место так называемого «храмового образа». Выражаясь современным языком, старый ездец играл в этой церкви «заглавную роль» Георгия.

В XVIII веке, в царствование Анны Иоанновны, древний московский ездец окончательно получил название Георгия Победоносца. Так было понятнее для царицы и ее приближенных.

Фигура всадника помещалась теперь не только на городской печати. Ее можно увидеть, например, на серебряных изделиях, проходивших через московскую пробирную палату, и даже на донышках фарфоровых тарелок, чашек, блюдец и иных изделий «Фабрики Гарднер в Москве», хоть эта фабрика и помещалась не в Москве, а в Вербилках.

И древняя статуя, символизировавшая когда-то город Москву, также стала называться «Георгием», хотя когда-то делавший ее художник, наверно, и не думал создавать икону.

ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК И ШАПКА МОНОМАХА

В старинном «Сказании о князьях Владимирских» говорилось о том, как византийский император Константин Мономах послал на Русь, своему внуку Владимиру, те самые знаки императорской власти, которыми пользовался сам, в том числе «крест со своей выи» (шеи), цепь со своих плеч, доставшуюся ему еще от римского императора Августа, и «венец со своей главы». Этот венец – корону – и носили с тех пор киевские, владимирские, а потом московские великие князья.

Всенародно в Успенском соборе Московского Кремля надевали этот венец на голову наследника русского престола при «венчании на царство» – коронации, как говорили позже.

Когда московский царь принимал послов или участвовал в иных торжественных церемониях, на голове его красовался большей частью все тот же «Мономахов венец».

И только после того как Петр Великий принял титул императора и короновался вторично императорской короной, его наследники также сменили шапку Мономаха на корону западноевропейского образца. Но и тогда шапка Мономаха осталась одной из самых почитаемых реликвий. А все потому, что она как бы символизировала преемственность власти московских царей от византийских императоров.

Такова была известная, всеми признанная, освященная веками история этой вещи.

Но было в этой истории и нечто такое, что заставляло призадуматься, правильна ли она.

Дело в том, что князь Владимир Всеволодович описан в ней, как уже взрослый и даже военачальник, известный в Константинополе.

Между тем, хотя он и приходился действительно внуком византийскому императору Константину Мономаху, и назывался поэтому Владимир Мономах, и ставил это имя даже на своих печатях, все же он вряд ли мог получить венец непосредственно от Константина Мономаха (как об этом говорится в «Сказании о князьях Владимирских»), хотя бы уже потому, что родился на свет всего за год до смерти своего деда, в период, когда связи между Русью и Византией были уже значительно затруднены.

В архиве Академии наук в Санкт-Петербурге сохранилась любопытная переписка по этому вопросу. Больше ста лет назад директор Оружейной палаты Вельтман обратился, как тогда говорили, «на высочайшее имя», то есть к самому царю Александру II, с обстоятельной запиской о том, что хранящийся в подведомственной ему Оружейной палате царский венец не следует называть шапкой Мономаха. Указав на то, что император Константин Мономах, по всей вероятности, не мог подарить этот венец Владимиру, так как при жизни своей едва ли знал о том, что Владимир появился на свет, Вельтман выдвигал другое предположение. Он считал, что эту золотую шапку получил из Византии прадед Владимира Мономаха, киевский князь Владимир Святославич, тот самый, который ввел на Руси христианство.

Вельтман говорил, что в ту пору в Византии существовал обычай посылать такие уборы властителям земель, на которые распространялось влияние Византии, вместе с титулом «rex», что обозначало «царь». Поэтому он предлагал называть шапку Мономаха «царским венцом святого равноапостольного князя Владимира».

Министерство императорского двора, куда попала записка Вельтмана, направило ее на заключение Академии наук. Академия наук назначила комиссию, которая, однако, сочла предположения Вельтмана недоказанными, и в коллекциях Оружейной палаты по-прежнему значилась шапка Мономаха.

Прошло почти полвека, прежде чем этой вещью занялся один из крупнейших русских археологов, Александр Андреевич Спицын. Он обратил внимание на форму золотой шапки и ее украшения. Если снять с шапки Мономаха окаймляющий ее низ дорогой соболиный мех (а он снимается очень просто) и завершающий шапку крест (а он тоже приделан позднее), то перед нами окажется не более не менее, как золотая тюбетейка, похожая по форме на те, какие и сейчас носят в Средней Азии. Она даже сделана из восьми расширяющихся книзу пластин: ведь тюбетейка шьется обычно из восьми клиньев. На пяти из восьми пластин шапки помещено изображение цветка лотоса. Такие несколько измененные, как говорят, «стилизованные» фигуры хорошо знали в средние века на Востоке и называли «арабский цветок».

Сам характер узоров привел Спицына к выводу, что шапка сделана в Средней Азии (вернее всего в Бухаре) бухарским мастером. А было это в XIV веке.

Значит, шапка все же не могла принадлежать Владимиру Мономаху. Ведь он умер в 1125 году, примерно на два столетия раньше, чем она была сделана.

Но вспомним, что Спицын установил это в конце прошлого столетия, когда Россия была еще под властью царя. А царь из династии Романовых, конечно, не мог допустить и мысли о том, что священный венец его предков получен не из христианнейшей Византии, а с мусульманского Востока. Мы не знаем, указал ли так сам Николай II и знал ли он вообще об исследованиях Спицына (ведь этот царь, как известно, не любил много читать, и тем более научные исследования) или так решили монархически настроенные чиновники, только и в начале нашего столетия венец продолжал называться шапкой Владимира Мономаха.

Но ученых продолжал интересовать вопрос, как же эта вещь попала в Москву.

В московских архивах хранятся древние документы, которые называются «духовные грамоты». Это не что иное, как завещания. Московские князья иногда писали даже не одну, а несколько духовных грамот. В те тревожные времена, отправляясь в Орду к ордынскому хану, князья не могли быть уверены, что вернутся назад. Не один из них погиб в ставке хана, были и такие, которые не выдерживали трудностей дальнего путешествия.

Известно, например, что Александр Невский скончался, возвращаясь на Русь из Орды, а его племянник, Михаил Ярославич Тверской, и внук, Юрий Данилович Московский, были убиты в Орде. И вот, отправляясь в Орду, князь обычно писал на всякий случай завещание – «духовную грамоту», в которой разделял между наследниками не только свои земли, но и драгоценности и даже одежду, какая получше. А если он возвращался благополучно, то потом, уже к концу жизни, иногда писал другое завещание.

Историк Константин Васильевич Базилевич сравнил между собою «духовные грамоты» московских князей. Оказалось, что шапка Мономаха и в самом деле упоминается впервые в XIV веке, в завещании Ивана Калиты. Но Калита не называл ее шапкой Мономаха. Он писал просто «золотая шапка». И потомки его передавали этот венец от отца к сыну тоже просто как «золотую шапку». Мономаховой она названа впервые более чем через двести лет, уже в XVI веке, в «духовной грамоте» Ивана Грозного.

Вы знаете, что и известная версия о том, что Москва есть третий Рим, возникла в конце XV – начале XVI века.

Базилевич предположил, что шапка Мономаха на самом деле была подарена Ивану Калите ханом Золотой орды Узбеком, во владения которого входила тогда и Бухара. Теперь «биография» вещи, казалось бы, была окончательно установлена.

Это было одно из красивейших мест Московского края. Москва-река образует здесь живописные излучины. С высокого мыса открывался вид на низкий луговой берег, круглое, как чаша, озеро, старое русло и верховья реки. Видно очень далеко. Кажется, ни один человек не мог бы подойти к Тушкову, не будучи замеченным еще верст за десять. Это и было нужно людям, которые почти тысячу лет назад построили здесь небольшой укрепленный поселок. Много лет охраняла эта крепостца рубежи Московского княжества. А в конце XIV века здесь построили новые укрепления по последнему слову тогдашней оборонительной техники. Ведь тогда литовцы захватили Смоленск, и верховья Москвы-реки за Можайском стали важнейшим рубежом обороны Москвы. Впрочем, и позже эти места не один раз видели ожесточенные битвы за Москву. Славное Бородинское поле находится всего в десятке километров от Тушкова.

Но вернемся к нашему рассказу. Мы раскапывали древнюю крепость. У подошвы ее мощного земляного вала тянулась целая прослойка разного строительного материала – извести, песка, глины, натоптанного здесь при строительстве укрепления шестьсот лет назад.

Попадались и различные вещи – массивные, кованые, граненые наконечники стрел для самострелов, части брони, навершье булавы, сломанная шпора. Все эти предметы воинского обихода сильно пострадали от времени. Иногда вещь невозможно было узнать: она так заржавела, что потеряла форму. Просто комок ржавчины.

Но вдруг под отвалившимся куском земли сверкнул желтый металл. Осторожно расчистив ножами и кисточками, мы вынули из земли маленькую вещицу вроде брошки, но без булавки для прикрепления к одежде.

Форма ее показалась удивительно знакомой. Где мы видели такой странный цветок? Да, конечно же, на шапке Мономаха! Это и есть знаменитый «арабский цветок», или цветок лотоса. Лепестки его были украшены филигранью и зернью. Тысячи крошечных золотых шариков были напаяны по краям лепестков. Когда-то цветок, видимо, был украшен и драгоценными камнями. Но теперь от них остались лишь гнезда. Лепестки были кое-где погнуты, их ажурные украшения пробиты. Осмотрев внимательно золотую пластинку, составлявшую основу цветка, мы увидели на ней признаки изменений в судьбе этой маленькой, изящной вещицы.

И все-таки главное открытие ожидало нас в Москве. Сравнив наш цветок с такими же цветками, украшавшими шапку Мономаха, мы убедились, что это не просто похожие вещи, но вещи почти тождественные. И по форме и по размеру они отличались друг от друга лишь в деталях, как могут различаться изделия одного мастера, одной руки. Цветок из Тушкова покрыт сплошь филигранным орнаментом, а цветки на шапке оставлены гладкими. Это потому, что они помещены среди филигранного орнамента, покрывающего всю шапку, и так лучше выделяются. Одним словом, ясно, что наш цветок был сделан тем же мастером, что и золотая шапка, и составлял когда-то с ней один комплект украшений, один гарнитур, как говорят сейчас. Что же это были за украшения?

Всего вероятнее, что это своеобразные пряжки или пуговицы, пришивавшиеся на ворот одежды друг против друга. Такие парные застежки находят в курганах XIV века на Нижнем Поволжье, то есть как раз неподалеку от древней столицы Золотой орды – Сарая.

Все это подтверждает догадку Базилевича о том, что шапка Мономаха, или, как сейчас можно ее назвать, золотая шапка Ивана Калиты, – подарок хана Узбека. Известно, что князья ездили в Орду с дорогими подарками, и нет ничего удивительного в том, что и ханы «отдаривали» их тоже дорогими вещами. Таков был обычай того времени.

Дальнейшая судьба золотой шапки нам уже известна. А одежда, видимо, была переделана по вкусу нового владельца тогда же или немного позже. Может быть, пряжки показались ненужными, и по крайней мере одну из них приспособили для украшения какого-то другого, гораздо более твердого предмета, например конской сбруи. Ведь конь князя тоже должен был носить богатый убор.

Но как же попал золотой цветок из Москвы в Тушков, отдаленную крепость на западной границе русских земель?

Это нам поможет понять одна из упоминавшихся уже нами «духовных грамот» – завещание Дмитрия Донского. Князь перечисляет сначала земли, которые дает своим сыновьям. И вот среди можайских волостей, доставшихся его третьему сыну, Андрею, мы находим Тушков. Потом в «духовной грамоте» идет перечисление фамильных драгоценностей. Из них Андрей получил золотой пояс новгородской работы и какую-то «золотую снасть». Так иногда называли на Руси конский убор. Наверное, на этом-то уборе и был прибит золотой цветок. Андрей Дмитриевич, князь Можайский, приходился правнуком Ивану Калите, первому владельцу цветка и шапки.

Потом шапка доставалась всегда старшим сыновьям московских князей, а младшие получали другие, менее ценные вещи. Андрей мог лично осматривать строительство пограничной крепости в одной из своих волостей. Может быть, тогда и отпал от сбруи княжеского коня золотой цветок. Его не заметили среди строительного мусора, и только через пятьсот с лишком лет кисточка археолога смахнула с него пыль веков.

И вот он снова в Москве, в одном городе с золотой шапкой, вместе с которой вышел когда-то из рук бухарского ювелира.

ЕЗДЕЦ С КРЕМЛЕВСКОЙ БАШНИ

В отличие от западноевропейской русская православная церковь признавала почти только одни плоскостные изображения – иконы, фрески, вышивки. Лишь очень редко можно было увидеть статуи русских святых (чаще других – Николая Можайского). Поэтому думали, что и вообще на Руси круглая скульптура развивалась слабо до самого XVIII века.

Однако, идя по залу древнего русского искусства, вы не пройдете мимо стоящей на небольшом постаменте человеческой фигуры, высеченной из белого камня. Это только верхняя часть туловища и голова. Грудь покрыта панцирем, на плечах – плащ, а обнаженная голова чуть повернута вправо. Простые, тонкие и строгие черты лица выражают спокойствие и твердую решимость. Волосы лежат правильными округлыми завитками.

Невольно вспоминается великолепная резьба по белому камню, украшающая стены владимирских соборов; художник, видимо, еще не освободился от влияния этих орнаментов и украсил голову своей статуи кудрями, скорее напоминающими правильный узор, чем человеческие волосы.

Правое плечо статуи поднято, левое – опущено. Руки отломаны, но по уцелевшим возле плеч остаткам видно, что правая рука была поднята в порывистом движении кверху, а левая опущена довольно спокойно. Это, конечно, воин. Мы могли бы это сказать, даже если бы не знали, что выставленная теперь в Третьяковской галерее часть уцелела от фигуры всадника, украшавшей некогда ворота Спасской башни Московского Кремля.

В различных документах XV века можно увидеть имя Василия Дмитриевича Ермолина. Это был выдающийся московский строитель, «предстатель», как его называли, одной из крупнейших строительных артелей города. Под его руководством московские мастера построили и отремонтировали не одно каменное здание не только в Москве, но и в других городах Московского государства.

Ермолин восстановил, например, разрушившийся собор в городе Юрьеве-Польском, недалеко от Владимира, знаменитый и сейчас своей художественной резьбой. И хотя он не сумел составить вновь каменный узор (перепутал много камней), все же для своего времени это был громадный труд, и именно Ермолину мы обязаны тем, что чудесный памятник искусства XIII века дошел до нас.

Василий Дмитриевич Ермолин участвовал в ремонте стен и башен Московского Кремля, построенных еще в XIV веке, при Дмитрии Донском. На Фроловских воротах (так назывались тогда теперешние Спасские ворота Кремля) он поставил резные фигуры из белого камня. Одна из них изображала Дмитрия Солунского – святого, покровителя Дмитрия Донского, а другая, та самая, часть которой мы описали, была гербом города Москвы.

Всадник (тогда говорили «ездец» – от слова «ездить») натягивал левой рукой узду, подымая коня на дыбы. Упершись ногами в стремена, он привстал над седлом. В высоко поднятой правой руке его – копье, острие которого ездец направил прямо в раскрытую пасть змеи, извивавшейся под копытами коня.

Что же это был за герб? Может быть, изображение святого? По крайней мере, так думали одно время. В описании гербов городов бывшей Российской империи вы найдете, что герб города Москвы изображает Георгия Победоносца, которому одна из легенд, распространенных на Балканах, как известно, приписывала победу над ужасным змеем.

Но в Древней Руси Георгия изображали зачастую в виде пешего воина со щитом и копьем, без всякой змеи. А древним гербом города Москвы был просто ездец. Его изображения помещали на княжеских печатях, на монетах, которые чеканили московские князья. Не всегда ездец держал в руках копье, не сразу появилась и змея под копытами коня. Зачастую в поднятой руке всадника было не копье, а сабля. Мы не знаем, с какими представлениями был связан этот символ. Но из одной записи летописца, сделанной уже в XVI веке, становится ясно, что, по крайней мере, тогда ездеца считали изображением самого великого князя московского; если хотите, это был своеобразный портрет. Летописец сообщает, что в 1535 году великий князь Иван Васильевич (Иван IV) и его мать, великая княгиня Елена, решили чеканить деньги нового образца. Это было очень важное дело, закреплявшее слияние разрозненных прежде княжеств в единое Русское государство. Ведь до тех пор на Руси ходили монеты не только московских князей, но и тверские, и рязанские, и новгородские, и псковские, и даже монеты удельных князей (вроде мало кому известного теперь Ивана Можайского или одного из героев Куликовской битвы Владимира Серпуховского). Этих княжеств давно уже не существовало: они вошли в Московское государство, но монеты их еще принимали купцы.

Вводя для всех русских земель монеты единого образца, московские правители установили на них и единообразное изображение: на монетах ценой в «деньгу» изображался «князь великий на коне, а имея копье в руце – оттоле же, – говорит летописец, – прозвашася деньги копейные».

Вот, оказывается, откуда происходит название нашей копейки, на которой давно уже нет никакого изображения копья!

Были и монеты, вдвое меньше по цене, – «полушки». На них был изображен «князь великий на коне, а имея меч в руце». Они назывались также «сабляницы», поскольку в поднятой руке всадника была именно кривая сабля, а не прямой меч. На еще более мелких монетах – «четвертцах» – чеканили изображение птицы.

Итак, на монетах были оба ездеца, о которых мы уже говорили, – и с саблей, и с копьем, и оба они считались портретами великого князя.

Но ведь еще дед Ивана Васильевича, о котором мы говорили, Иван III, как известно, женился на наследнице византийских императоров Софье Палеолог и принял византийский герб – двуглавого орла. Изображение этой фантастической птицы помещали с тех пор на государственных печатях, и на предметах дворцового обихода, и на дворцовых постройках, и даже на одежде дворцовых слуг. Это был не только герб государства, но и герб царствующей семьи, как говорят, династии. Однако на московских монетах изображение всадника оставалось до XVIII века, когда и на них стали помещать изображение двуглавого орла. Древний ездец остался гербом города Москвы. На большой государственной печати, где государственный герб изображался вместе с областными, ездец занимал центральное положение. Двуглавый орел с распростертыми крыльями покрывал почти всю печать. На груди его в особом щите помещалось изображение московского ездеца, а на крыльях – гербы других русских областей, в том числе ярославский медведь, нижегородский лось, вечевая степень и жезл посадника Великого Новгорода.

Итак, ездец оставался гербом города Москвы, а московские князья взяли себе другой герб. Это объяснит нам и судьбу статуи, высеченной когда-то из белого камня. Когда в конце XV века были выстроены стены и башни Московского Кремля, которые стоят и теперь, на месте Фроловских ворот Дмитрия Донского выросла башня, которая называется Спасской. Строил ее итальянский мастер Пьетро Антонио Соларио. На башне и сейчас можно увидеть вырезанные на белокаменных плитах надписи: с наружной стороны Кремля – на латинском, с внутренней – на русском языке. Красивой вязью написано: «В лето 6999 (по нашему летосчислению – 1491 год) июля божию милостию сделана бысть сия стрельница (башня) повелением Иоанна Васильевича, государя и самодержца всея Руси и великого князя Володимирского и Московского и Новгородского и Псковского и Тверского и Югорского и Вятского и Пермского и Болгарского и иных в 30-е лето господарства его а делал Петр Антоний Солари от града Медиолана». На воротах кирпичной башни, построенной этим миланским мастером, не нашлось уже места для ездеца. Со Спасских ворот он был перенесен в Вознесенский монастырь, где тогда как раз построили новую церковь Георгия, и заняла там главное место так называемого «храмового образа». Выражаясь современным языком, старый ездец играл в этой церкви «заглавную роль» Георгия.

В XVIII веке, в царствование Анны Иоанновны, древний московский ездец окончательно получил название Георгия Победоносца. Так было понятнее для царицы и ее приближенных.

Фигура всадника помещалась теперь не только на городской печати. Ее можно увидеть, например, на серебряных изделиях, проходивших через московскую пробирную палату, и даже на донышках фарфоровых тарелок, чашек, блюдец и иных изделий «Фабрики Гарднер в Москве», хоть эта фабрика и помещалась не в Москве, а в Вербилках.

И древняя статуя, символизировавшая когда-то город Москву, также стала называться «Георгием», хотя когда-то делавший ее художник, наверно, и не думал создавать икону.