В Женеве Савинков представляет партии своего друга детства Ивана Каляева, с которым отбывал вместе ссылку. На весь мир гремят взрывы эсеровских бомб – жертвой подготовленных Савинковым покушений падают министр внутренних дел Плеве, затем великий князь Сергей Александрович.

Издание партии социалистов-революционеров под редакцией В. Чернова

Издание партии социалистов-революционеров под редакцией В. Чернова

В Женеве идет съезд заграничной организации социалистов-революционеров, когда в разгар прений приносят телеграмму из России с сообщением, что тело старика-министра разорвано в клочья. «На несколько минут, – вспоминает другой эсер-боевик Степан Слетов, – воцарился какой-то бедлам. Несколько мужчин и женщин ударились в истерику. Большинство обнималось. Кричали здравицы». После убийства Плеве Егором Созоновым, несостоявшимся бернским студентом, на берегах Роны собираются участники покушения – Савинков, Азеф, Дора Бриллиант и другие. «В Женеве, по случаю убийства Плеве, царило радостное возбуждение, – напишет Савинков. – Партия сразу выросла в глазах правительства и стала сознавать свою силу. В боевую организацию поступали многочисленные денежные пожертвования, явились люди с предложением своих услуг». Азефу как главному автору удачи устраивается торжественная встреча, и Екатерина Брешко-Брешковская в качестве «бабушки русской революции» приветствует агента охранки, получавшего по 500 рублей ежемесячно, по старому русскому обычаю – низким поклоном до земли.

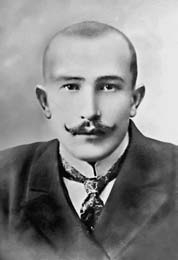

Б.В. Савинков

Б.В. Савинков

В Женеве Савинков живет вместе со своей женой Верой Глебовной Успенской, дочерью знаменитого в свое время писателя-народника. После разоблачения Азефа Савинков займется литературной деятельностью, а в 1914-м пойдет добровольцем во французскую армию. Он вернется в Россию в апреле 17-го, займет в составе Временного правительства пост помощника военного министра, а после Октября посвятит остаток жизни отчаянной борьбе с большевиками, которая кончится в лестничном пролете Лубянки. Квартира упомянутой выше Брешко-Брешковской на улице Жак-Дальфен (rue Jaques-Dalphin, 9) была еще одним партийным центром эсеров в Женеве. Именно этой удивительной и одновременно в чем-то типичной для своего времени женщине партия во многом была обязана своей популярностью. Ко времени первой русской революции ей уже за шестьдесят. Еще в 1873 году, оставив семью и детей, она идет пропагандировать социализм среди крестьян, что заканчивается арестом и каторгой. После освобождения Брешко-Брешковская посвящает себя революционной пропаганде среди молодежи. Именно под ее влиянием к эсерам приходят Савинков, Каляев, Созонов и многие другие.

Е.К. Брешко-Брешковская

Е.К. Брешко-Брешковская

В Швейцарии «бабушка» постоянно курсирует между Женевой, Берном и Цюрихом, агитируя обучавшихся там русских студентов. Чернов в книге воспоминаний «Перед бурей» так описывает деятельность Брешко-Брешковской во время начинавшейся революции 1905 года: «Бабушка рвется в Россию, бунтует против медлительности революционных организаций. Бабушка на крайне левом крыле. Она вдохновляет группу аграрников, будущих максималистов, находящих, что партийный террор чересчур “аристократичен” и поверхностно политичен; они хотят спустить его в низы и разлить широким половодьем, дополнив его аграрным и фабричным террором. Но Центральный комитет не соглашается утвердить переход всего боевого дела в руки слишком импровизированных “ревтроек”, а на фабричный и аграрный террор накладывается категорический запрет. Бабушка скрепя сердце подчиняется. Впрочем, вера во всякие организации у нее падает, и она проповедует личную вооруженную инициативу: “Иди и дерзай, не жди никакой указки, пожертвуй собой и уничтожь врага!” И каждую свою статью неизменно заканчивает одним и тем же двойным призывом: “В народ! К оружию!”».

После Октября старая, но не сломленная женщина с такой же страстью зовет к борьбе с большевиками. В эмиграции перед смертью, призывая всю жизнь к террору, она обратится к религии и в 90 лет заявит, что учение Христа служит для нее «опорой и утешением» и стоит «несравненно выше социалистического».

В Женеве в те годы живут или бывают другие видные деятели эсеровской эмиграции: Марк Натансон, Илья Фондаминский, Борис Камков, Николай Авксентьев, Вадим Руднев, Владимир Зензинов и другие.

Именно Женеву выбирает для своей эмиграции первый герой русской революции, вдохновитель Кровавого воскресенья Георгий Гапон. В своем очерке «Герой на час» Лев Дейч так охарактеризовал влияние Гапона в то время: «В короткое время он и среди своих соотечественников, живших за границей, приобрел такую славу, какой не пользовался в прошлом решительно ни один русский революционер».

Недолго побыв в социал-демократах, бывший священник объявляет себя эсером и живет сперва на квартире Шишко, а затем поселяется на одной из вилл в предместье Ланей. Гапон проявляет себя в Швейцарии ярым сторонником террора. Савинков, например, рассказывает в своих воспоминаниях, как, увидев его в Женеве, Гапон вдруг поцеловал руководителя БО и поздравил. «Я удивился, – пишет Савинков. – С чем? – С великим князем Сергеем».

В Женеву приезжает и его друг Петр Рутенберг, инженер Путиловского завода, сперва социал-демократ, потом эсер, готовивший боевые дружины. Рутенберг спас Гапона 9 января, обрезав в подворотне длинные волосы попа своим перочинным ножиком с ножницами.

Гапон носится с идеей организации конференции, которая объединила бы все революционные партии, и намеревается сам встать во главе этого объединения. «Гапон много говорил о необходимости основать “боевой комитет”, – вспоминает Савинков, – особое учреждение, которое бы ведало центральным и массовым террором. Он развивал идею террористического движения в крестьянстве…» К грядущим боям Гапон готовится не в переносном смысле, а в самом прямом: усердно обучается в тире стрельбе из разного оружия, а в женевском манеже – верховой езде. Внешний вид женевского Гапона резко отличается от распространенной фотографии в рясе с крестом. Вот как описывает его Дейч: «На вид лет тридцати, с черными закрученными усами, элегантно одетый, с хлыстиком в руке, Гапон совершенно не напоминал недавнего русского священника; он скорее походил на фатоватого представителя горных рас».

В партии эсеров Гапон тоже не задерживается и, оставив социалистов-революционеров, начинает действовать самостоятельно – принимает участие в грандиозной авантюре с поставкой оружия в Россию на пароходе «Джон Графтон». На корабль грузится огромный арсенал, которого хватило бы на вооружение целой армии: 16 тысяч винтовок, три тысячи револьверов, несколько миллионов патронов, большое количество динамита и пироксилина. Причем закупки производятся в конечном счете на японские деньги. Инициатором операции является военный атташе Японии в России полковник М. Акаси. Летом 1905 года закупленное оружие, между прочим также винтовки швейцарского производства, отправляется в Россию на «Джоне Графтоне», который в начале сентября терпит крушение в Балтийском море.

С объявлением политической амнистии в октябре 1905 года почти вся политическая эмиграция отправляется в Россию. Туда же следует и Гапон, но не столько бунтует крестьян, сколько общается с представителями власти, от которых получает большие суммы. На эти деньги после поражения революции он играет на рулетке в Монако. «Герой на час» торопится насладиться шумными кутежами на Ривьере, будто чувствует, что жить ему остается считаные недели. Повесит Гапона на финской даче некогда спасший его Рутенберг. И тем самым ножом, которым в Кровавое воскресенье обрезал волосы попа, теперь перережет веревку.

В Женеву собираются, кажется, все герои первой русской революции. Так, сюда приезжает летом 1905 года Афанасий Матюшенко, матрос-командир восставшего «Потемкина», приведенного им в румынскую Констанцу. «Вскоре после моего приезда в Женеву, – вспоминает Савинков, – Матюшенко зашел ко мне на дом. На вид это был обыкновенный серый матрос, с обыкновенным скуластым лицом и с простонародной речью. Глядя на него, нельзя было поверить, что это он поднял восстание на “Потемкине”, застрелил собственной рукой нескольких офицеров и сделал во главе восставших матросов свой знаменитый поход в Черное море». В эмигрантской Женеве, однако, революционный матрос чувствует себя неуютно. Уехав обратно в Румынию к своим товарищам, он пишет Савинкову: «Поймите, что вся полемика, которая ведется между партиями, страшно меня возмутила. Я себе представить не могу, за что они грызутся, черт бы их побрал. И рабочих ссорят между собой, и сами грызутся. Вы знаете мое положение в Женеве, что я там был совершенно один. Все как будто любят и уважают, а на самом деле видят во мне не товарища, а какую-то куклу, которая механически танцевала и будет еще танцевать, когда ее заставят. Иной говорит: вы мало читали Маркса, а другой говорит: нужно читать Бебеля. Для них непонятно, что каждый человек может мыслить так же сам, как Маркс. Сидя в Женеве, я бы окончательно погряз в эти ссоры и раздоры. Там партии ссорятся, чье дело на “Потемкине”, а здесь люди сидят без работы и без хлеба, и некому пособить. Чудно: что сделали, то нужно, а кто сделал, те не нужны».

Матюшенко, примкнув сперва к эсерам, скоро отходит от них и объявляет себя анархистом. Он возвращается в Россию. В Николаеве его арестовывают с бомбами, судят военным судом и казнят.

Но, пожалуй, самая колоритная фигура среди женевских эсеров – это князь Дмитрий Александрович Хилков. Аристократ, получивший блестящее образование, командир казачьего полка, крупный землевладелец, один из тех, кто, по сути, должен был служить опорой русского порядка, Хилков в сорок лет настолько проникается толстовским учением, что раздает все свои земли крестьянам и сам с семьей остается без каких-либо средств к существованию. Обвинив его в том, что он воспитывает детей в «духе, противном православной церкви», мать его жены требует отобрать детей и передать их ей на воспитание. Князь отказывается расстаться с детьми, и Святейший синод совместно с Департаментом полиции лишают Хилкова родительских прав. Вскоре Сенатом мятежный князь осужден к изгнанию из пределов России на десять лет. С 1898 года он в эмиграции. Хилков селится в Женеве и становится одним из ревностных поборников Толстого в бирюковской колонии в Онэ (Onex), о которой речь еще впереди. Однако очень скоро горячий темперамент казачьего полковника заставляет его порвать с «непротивленцами» и сблизиться с революционными партиями, особенно с эсерами. Забавно, что князь часто председательствует на социалистических собраниях и митингах в кафе «Хандверк». Хилков избирается членом заграничного комитета партии эсеров, становится убежденным террористом и пишет пропагандистские книги, в частности брошюру «Террор и массовая борьба». Азеф, пытавшийся сблизиться с революционным князем, сообщает в Департамент полиции о Хилкове: «…Последний, обладая аристократическим воспитанием, не так легко поддается сближению. Вежлив, и только».

В Женеве Хилков, будучи сам отличным стрелком, специализируется на обучении террористов стрельбе и вообще «боевому делу». Так, среди его лучших учениц – народная учительница Зинаида Коноплянникова, еще одна эсеровская легенда. После прохождения хилковского курса в Женеве она заведует в Петербурге подпольной лабораторией взрывчатых веществ и устраивает по всей России динамитные мастерские. Прославится Коноплянникова тем, что застрелит четырьмя выстрелами из браунинга полковника Мина, усмирителя московского Декабрьского восстания, сидевшего на станции на скамейке в ожидании поезда. При задержании она скажет: «Тише, не тискайте, у меня бомба». В дамской сумочке у нее обнаружат четырехкилограммовый заряд. Двадцатисемилетнюю революционерку приговорят к казни через повешение. Это вторая русская женщина-революционерка после Софьи Перовской, окончившая жизнь на эшафоте. Однако вернемся к рассказу о князе-эсере.

С первой революцией Хилков возвращается в Россию, чтобы готовить на месте партизанскую войну против правительства, – разрабатывает план вооруженного крестьянского восстания в Приднепровье, во главе которого собирается встать самолично. Им уже организована доставка оружия из-за границы, но Чернов выступает против его идеи, и план восстания в конце концов не утверждается руководством партии. Князь обижается на революционеров, и через несколько лет, с началом мировой войны, с ним происходит еще одно превращение. Хилков пишет письмо Николаю II, который знал его лично, прося, чтобы ему дали возможность принять участие в защите России. Просьбу исполняют – ему дают под командование тот самый казачий полк, с которым он некогда расстался, и Хилков отправляется на фронт. Бывший товарищ князя по партии, Зензинов, так описывает гибель этого человека: «Конец его был так же необыкновенен, как вся его жизнь… При первом же случае с неприятелем скомандовал – “В атаку!” и во главе казачьей лавы врезался в немецкие ряды. Очевидцы рассказывали, что он мчался впереди полка, даже не вынимая шашки из ножен: он, очевидно, хотел умереть. Больше его не видали: он погиб смертью героя».

Женева служит базой для террористов и в самом прямом смысле – здесь готовят бомбы и испытывают их в окрестностях. Гремят взрывы и в самой Женеве. Так, в декабре 1905-го на одной из квартир в Женеве происходит несчастный случай во время экспериментов с составлением взрывчатых смесей для бомб – каждый боевик должен был пройти школу подделывания документов и приготовления зарядов. Владимир Зензинов вспоминает в «Пережитом»: «В Женеве в то время у партии было несколько динамитных школ…Для школы снимали отдельный домик где-нибудь на окраине города, избегая домов с большим количеством квартир и центральных мест, – в лаборатории всегда могло произойти несчастье, а партия не считала себя вправе подвергать риску посторонних. Одним из наиболее известных в партии химиков был тогда Борис Григорьевич Билит. Через несколько месяцев после описываемого мною времени как раз у него и произошел несчастный случай (несмотря на весь его опыт!) – взрыв во время работ, которым ему оторвало кисть левой руки. На взрыв явилась полиция – и Билит получил полтора года тюремного заключения: он объяснил, что производил у себя в квартире химические опыты».

Упоминаемый Борис Билит – ведущий «химик» эсеров, выпускник Женевского университета, заведовал летом 1905 года и перевозкой оружия на «Джоне Графтоне». Вскоре он отойдет от революционной работы, будет преподавать химию во французских школах, а в 1932 году вернется в Россию. Судьба его неизвестна, но нетрудно предположить, что ожидало эсера на родине.

Секретарем Заграничного комитета партии был еще один химик – бывший народоволец и будущий советский академик Алексей Николаевич Бах. Еще в 1894 году он устраивает в Женеве химическую лабораторию, в которой работает в течение двадцати трех лет, проводя научные опыты и снабжая одновременно террористов боевыми материалами.

О бомбометании в окрестностях Женевы Зензинов вспоминает: «Самым интересным моментом было испытание. Для этого мы брали с собой приготовленные нами снаряды, запальные трубки и с дорожными мешками за спиной отправлялись с нашим “профессором”… за несколько километров от Женевы в горы – по большей части на гору Салев. И там производили испытания».

И конечно же, Женева – это и город Азефа. Здесь самый известный провокатор русской истории бывает неоднократно. Сеть провокации, которой Петр Иванович Рачковский, заведующий заграничной агентурой Департамента полиции в Париже и Женеве, буквально окутал женевских эмигрантов, позволяла охранке практически контролировать партию. Неудивительно, что М.М. Чернавский, член БО, соратник Азефа и Савинкова, в своих мемуарах под названием «В боевой организации» напишет: «Я очень долго колебался, раздумывая, не следует ли эту часть воспоминаний озаглавить иначе – “В паутине провокации”. Такой заголовок вполне подходил бы к их содержанию, ибо на всем протяжении моей работы в БО я, как и все мои товарищи, был опутан провокацией и барахтался в ней, как муха в паутине».

Шпиономания определяла весь характер эмигрантской жизни и касалась всех революционеров вне партийной принадлежности. Бонч-Бруевич, например, вспоминает: «Все прекрасно знали, что вот здесь, среди них, в этих же студенческих столовых, в библиотеке, на всех собраниях и рефератах, а может быть, даже и в маленьких кружках и организациях, обязательно должны быть представители органов шпионажа, деятели русского самодержавия, охранного отделения и тайной полиции, которые всеми мерами старались всё выведать, для того чтобы обезопасить царское правительство от приезда в Россию террористов, пропагандистов и агитаторов. И сознание, что кто-то вот среди этой толпы, которая валом валит на реферат того или другого популярного лектора, идет с целями предательства, что здесь, среди студенчества, обязательно есть эти элементы, отравляло жизнь молодежи и приучало ее к конспирации». То, что конспирация помогала мало, замечает Зензинов в «Пережитом»: «Когда, например, в Женеву приезжал Гершуни, он по целым дням не выходил из дому, чтобы не попадаться на глаза русским шпионам, и на улицу выходил лишь ночью – предосторожность, между прочим, совершенно излишняя, так как все подробности о пребывании Гершуни в Женеве Департамент полиции узнавал из донесений Азефа, вместе с которым заседал Гершуни».

Интересно, что изобилие агентов отечественных спецслужб отметила еще народоволка Любатович в своих воспоминаниях «Далекое и недавнее»: «Я жила в Женеве, этой клоаке шпионов».

В доме № 9 по улице Каролин находится в начале XX века центр русской студенческой колонии, квартиры сдаются здесь почти исключительно студентам из России. В этом доме живут и останавливаются во время своих приездов в Женеву многие анархисты. О русском анархизме, в отличие от других революционных течений, написано было по известным причинам очень мало, поэтому расскажем о некоторых жильцах и посетителях этого дома в Каруже поподробнее.

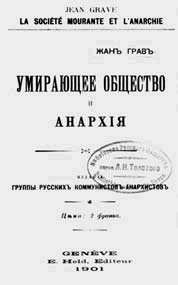

Издание русских коммунистов-анархистов в Женеве

Издание русских коммунистов-анархистов в Женеве

Первая русская анархическая группа в Женеве возникает в 1900 году под руководством студента-медика Женевского университета Менделя Дайнова, сына полтавского торговца. В 1903 году студент-химик того же университета Георгий Гогелиа организует анархическую группу «Хлеб и воля» и начинает издавать одноименную газету. Эпиграфом для издания молодые люди берут тезис Бакунина: «Дух разрушающий есть в то же время созидающий дух!» Газета пропагандирует идеи Кропоткина. С ней, по русской привычке разъединяться, прежде чем объединяться, борется другая русская анархическая газета, основанная в 1905 году в Женеве Иудой Гроссманом, «Черное знамя», причем девиз всё тот же, бакунинский, но в слегка модифицированной формулировке: «Дух разрушительный есть и дух созидающий». В газете даются рекомендации анархистам-читателям по борьбе с провокаторами, а также подробные наставления по изготовлению бомб и взрывчатых веществ в домашних условиях. С 1906 года в Женеве печатается «Буревестник», самое массовое анархистское издание. Газета выходит тиражом в 5000 экземпляров и является органом одноименной группы анархистов-коммунистов того же Менделя Дайнова. Эпиграфом на сей раз берутся слова Горького из известной «Песни о Буревестнике»: «Пусть сильнее грянет буря!» В этой группе сотрудничают Александр Гроссман, брат Иуды, Николай Музиль, Новомирский (Янкель Кирилловский) и другие публицисты и практики анархизма. Существует газета за счет экспроприаций, проводимых боевыми группами в России. «Буревестник» выступает за централизованный «мотивный» террор против широко распространившегося в России «безмотивного» террора. Газета призывает к проведению организованных и массовых экспроприаций и к отказу от «эксов» в личных целях. В августе 1908-го происходит объединение «Буревестника» с «Хлебом и волей» во главе с Георгием Гогелиа. Позже, в годы войны, в Женеве выходит «Рабочее знамя» под руководством Александра Ге.

Расскажем коротко о судьбах этих людей, вносивших некогда свой яркий колорит в картину русской женевской колонии.

Дайнов – один из ведущих теоретиков и лидеров русских анархистов-коммунистов, один из инициаторов создания при «Буревестнике» «Боевой интернациональной группы анархистов-коммунистов» по примеру эсеровской БО для проведения в России террористических актов. В июле 1908 года товарищи по редакции обвиняют Дайнова в растрате партийных денег на личные нужды, и теоретик исчезает. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Гогелиа, бросив курс Кутаисской духовной семинарии, юношей уезжает за границу, учится в Женеве, становится лидером другого анархистского крыла, «хлебовольского». Во время революции 1905 года бросается в Грузию поднимать восстание крестьян Гурийского района. После неудачи – снова Женева. Занимается издательской деятельностью, готовит библиографию трудов Кропоткина, издает в 1912–1914 годах в Цюрихе анархистскую газету «Рабочий мир», в 17-м возвращается через Петербург в Грузию, из-за болезни легких отходит от практической работы и мирно умирает в советском Тифлисе в декабре 1924 года.

Братья Гроссманы, Александр и Иуда, – дети елизаветградского торговца. Александр вступает в революцию социал-демократом, но из «университета» Петропавловской крепости выходит убежденным анархистом. В женевских статьях горячо отстаивает методы убийств и грабежей. Не ограничиваясь теоретическими работами, сам отправляется в Россию и готовит покушение на командующего Одесским военным округом барона Каульбарса. При аресте пускает себе пулю в висок. Иуда в чем-то повторяет первые шаги брата, примыкает в швейцарской эмиграции сперва к эсдекам, но скоро отходит от них и сотрудничает с женевскими «хлебовольцами», затем с «чернознаменцами». Выступает с лекциями по теории и истории анархизма, причем поначалу показывает себя противником террора и экспроприации, но в революционный 1905 год отправляется в Россию и уже сам принимает активное участие в разработке плана террористических акций и взрыва здания биржи в Одессе. Арестован, сослан в Тюмень, бежит. С 1917-го – в России, приветствует победу большевиков. В 1919-м находится при штабе Махно в качестве теоретика бандитской вольницы, называет себя «анархо-большевиком». В двадцатые пишет воспоминания, преподает в МГУ и ВХУТЕМАСе, в 1926-м публикует в «Правде» письмо, в котором объявляет себя приверженцем сталинского большевизма. Доживет до 1934 года.

Николай Музиль, он же Рогдаев, приходит к анархистам из социалистов-революционеров. С 1903 года – в Женеве. Обвиняется в провокаторстве и шпионаже, но ему удается оправдаться. Один из организаторов центральной боевой группы анархистов, в 1907-м доставляет из Лондона в Женеву крупную партию оружия для проведения боевых операций и в конце сентября выезжает во главе своего отряда в Россию, где проводит нашумевшую экспроприацию на станции Верхне-Днепровск Екатеринославской губернии – грабит почту. Полиция проводит массовые аресты членов группы – схвачено более 150 человек. В Екатеринославе Музиль пытается организовать побег своих товарищей из местной тюрьмы – попытка оканчивается неудачей, в перестрелке погибают тридцать два боевика и более пятидесяти ранены. В мае 1908-го, мстя за погибших анархистов, Музиль с оставшимися на свободе членами отряда готовит теракт в гостинице «Франция» в Екатеринославе. Надеясь, что на место покушения прибудет кто-нибудь из городских властей, террористы устраивают через определенные промежутки времени несколько взрывов, при которых гибнет много случайных людей. Музиль благополучно возвращается в Женеву, занимается снова пропагандистской деятельностью. После революции – в Советской России. Работает в научной секции музея Кропоткина в Москве. В 1929 году арестован, содержится в Суздальском политизоляторе. Умрет в ссылке.

Янкель Кирилловский, известный под псевдонимом Новомирский. Сперва с эсдеками, в эмиграции становится анархистом. На юге России во время революции 1905–1907 годов создает анархо-синдикалистский «Союз коммунистов», потом «Южнорусскую группу анархистов-синдикалистов». Участвует во всех террористических акциях группы, в частности в ограблении Одесского филиала Петербургского коммерческого банка в ноябре 1906 года, в проведении которого принимали участие и эсеры. Летом 1907-го шантажирует администрацию «Русского общества пароходства и торговли» в Одессе с целью заставить ее выполнить требования бастовавших моряков. С той же целью проводит ряд взрывов на пароходах и организует убийства капитанов. В июле того же года, скрываясь от полиции, возвращается в Женеву, где ведет переговоры с Дайновым о проведении дальнейших совместных акций. При возвращении в Россию арестован, приговорен к восьми годам тюрьмы. В 1915-м выпущен на поселение в Иркутскую губернию, тут же бежит в Америку. После Февральской революции возвращается в Россию. Сотрудничает с большевиками, печатает в 1920-м в «Правде» «Открытое письмо к анархистам», в котором заявляет о своем вступлении в РКП(б). Член Общества политкаторжан. Пишет мемуары. В 1936-м арестован и приговорен к десяти годам лагерей.

Александр Ге, настоящая фамилия Голберг. Исключен из шестого класса гимназии за пропаганду революционных идей. В 1905-м – член Петербургского совета, арестован, отпущен из тюрьмы условно по состоянию здоровья, бежит за границу. С июля 1906-го по декабрь 1917-го – в Швейцарии. Сотрудничает в различных анархистских изданиях, в мае 1913-го является одним из организаторов созыва съезда Швейцарской Конфедерации анархистов в Цюрихе. С началом войны занимает «ленинскую» позицию поражения России и возглавляет в Швейцарии группу анархистов-коммунистов. Вернувшись в Россию, сближается с большевиками, избирается членом ВЦИКа, призывает сражаться вместе с Лениным и Троцким против врагов революции, автор лозунга «Врозь идти, вместе бить!». Поступает на службу в ЧК и делает там скорую карьеру. В мае 1918-го становится во главе Кисловодской ЧК. С июля того же года возглавляет ЧК при правительстве Северо-Кавказской Советской Республики. В январе 1919-го попадает в плен к белогвардейским частям. Расстрелян.

В Женеве идет съезд заграничной организации социалистов-революционеров, когда в разгар прений приносят телеграмму из России с сообщением, что тело старика-министра разорвано в клочья. «На несколько минут, – вспоминает другой эсер-боевик Степан Слетов, – воцарился какой-то бедлам. Несколько мужчин и женщин ударились в истерику. Большинство обнималось. Кричали здравицы». После убийства Плеве Егором Созоновым, несостоявшимся бернским студентом, на берегах Роны собираются участники покушения – Савинков, Азеф, Дора Бриллиант и другие. «В Женеве, по случаю убийства Плеве, царило радостное возбуждение, – напишет Савинков. – Партия сразу выросла в глазах правительства и стала сознавать свою силу. В боевую организацию поступали многочисленные денежные пожертвования, явились люди с предложением своих услуг». Азефу как главному автору удачи устраивается торжественная встреча, и Екатерина Брешко-Брешковская в качестве «бабушки русской революции» приветствует агента охранки, получавшего по 500 рублей ежемесячно, по старому русскому обычаю – низким поклоном до земли.

В Женеве Савинков живет вместе со своей женой Верой Глебовной Успенской, дочерью знаменитого в свое время писателя-народника. После разоблачения Азефа Савинков займется литературной деятельностью, а в 1914-м пойдет добровольцем во французскую армию. Он вернется в Россию в апреле 17-го, займет в составе Временного правительства пост помощника военного министра, а после Октября посвятит остаток жизни отчаянной борьбе с большевиками, которая кончится в лестничном пролете Лубянки. Квартира упомянутой выше Брешко-Брешковской на улице Жак-Дальфен (rue Jaques-Dalphin, 9) была еще одним партийным центром эсеров в Женеве. Именно этой удивительной и одновременно в чем-то типичной для своего времени женщине партия во многом была обязана своей популярностью. Ко времени первой русской революции ей уже за шестьдесят. Еще в 1873 году, оставив семью и детей, она идет пропагандировать социализм среди крестьян, что заканчивается арестом и каторгой. После освобождения Брешко-Брешковская посвящает себя революционной пропаганде среди молодежи. Именно под ее влиянием к эсерам приходят Савинков, Каляев, Созонов и многие другие.

В Швейцарии «бабушка» постоянно курсирует между Женевой, Берном и Цюрихом, агитируя обучавшихся там русских студентов. Чернов в книге воспоминаний «Перед бурей» так описывает деятельность Брешко-Брешковской во время начинавшейся революции 1905 года: «Бабушка рвется в Россию, бунтует против медлительности революционных организаций. Бабушка на крайне левом крыле. Она вдохновляет группу аграрников, будущих максималистов, находящих, что партийный террор чересчур “аристократичен” и поверхностно политичен; они хотят спустить его в низы и разлить широким половодьем, дополнив его аграрным и фабричным террором. Но Центральный комитет не соглашается утвердить переход всего боевого дела в руки слишком импровизированных “ревтроек”, а на фабричный и аграрный террор накладывается категорический запрет. Бабушка скрепя сердце подчиняется. Впрочем, вера во всякие организации у нее падает, и она проповедует личную вооруженную инициативу: “Иди и дерзай, не жди никакой указки, пожертвуй собой и уничтожь врага!” И каждую свою статью неизменно заканчивает одним и тем же двойным призывом: “В народ! К оружию!”».

После Октября старая, но не сломленная женщина с такой же страстью зовет к борьбе с большевиками. В эмиграции перед смертью, призывая всю жизнь к террору, она обратится к религии и в 90 лет заявит, что учение Христа служит для нее «опорой и утешением» и стоит «несравненно выше социалистического».

В Женеве в те годы живут или бывают другие видные деятели эсеровской эмиграции: Марк Натансон, Илья Фондаминский, Борис Камков, Николай Авксентьев, Вадим Руднев, Владимир Зензинов и другие.

Именно Женеву выбирает для своей эмиграции первый герой русской революции, вдохновитель Кровавого воскресенья Георгий Гапон. В своем очерке «Герой на час» Лев Дейч так охарактеризовал влияние Гапона в то время: «В короткое время он и среди своих соотечественников, живших за границей, приобрел такую славу, какой не пользовался в прошлом решительно ни один русский революционер».

Недолго побыв в социал-демократах, бывший священник объявляет себя эсером и живет сперва на квартире Шишко, а затем поселяется на одной из вилл в предместье Ланей. Гапон проявляет себя в Швейцарии ярым сторонником террора. Савинков, например, рассказывает в своих воспоминаниях, как, увидев его в Женеве, Гапон вдруг поцеловал руководителя БО и поздравил. «Я удивился, – пишет Савинков. – С чем? – С великим князем Сергеем».

В Женеву приезжает и его друг Петр Рутенберг, инженер Путиловского завода, сперва социал-демократ, потом эсер, готовивший боевые дружины. Рутенберг спас Гапона 9 января, обрезав в подворотне длинные волосы попа своим перочинным ножиком с ножницами.

Гапон носится с идеей организации конференции, которая объединила бы все революционные партии, и намеревается сам встать во главе этого объединения. «Гапон много говорил о необходимости основать “боевой комитет”, – вспоминает Савинков, – особое учреждение, которое бы ведало центральным и массовым террором. Он развивал идею террористического движения в крестьянстве…» К грядущим боям Гапон готовится не в переносном смысле, а в самом прямом: усердно обучается в тире стрельбе из разного оружия, а в женевском манеже – верховой езде. Внешний вид женевского Гапона резко отличается от распространенной фотографии в рясе с крестом. Вот как описывает его Дейч: «На вид лет тридцати, с черными закрученными усами, элегантно одетый, с хлыстиком в руке, Гапон совершенно не напоминал недавнего русского священника; он скорее походил на фатоватого представителя горных рас».

В партии эсеров Гапон тоже не задерживается и, оставив социалистов-революционеров, начинает действовать самостоятельно – принимает участие в грандиозной авантюре с поставкой оружия в Россию на пароходе «Джон Графтон». На корабль грузится огромный арсенал, которого хватило бы на вооружение целой армии: 16 тысяч винтовок, три тысячи револьверов, несколько миллионов патронов, большое количество динамита и пироксилина. Причем закупки производятся в конечном счете на японские деньги. Инициатором операции является военный атташе Японии в России полковник М. Акаси. Летом 1905 года закупленное оружие, между прочим также винтовки швейцарского производства, отправляется в Россию на «Джоне Графтоне», который в начале сентября терпит крушение в Балтийском море.

С объявлением политической амнистии в октябре 1905 года почти вся политическая эмиграция отправляется в Россию. Туда же следует и Гапон, но не столько бунтует крестьян, сколько общается с представителями власти, от которых получает большие суммы. На эти деньги после поражения революции он играет на рулетке в Монако. «Герой на час» торопится насладиться шумными кутежами на Ривьере, будто чувствует, что жить ему остается считаные недели. Повесит Гапона на финской даче некогда спасший его Рутенберг. И тем самым ножом, которым в Кровавое воскресенье обрезал волосы попа, теперь перережет веревку.

В Женеву собираются, кажется, все герои первой русской революции. Так, сюда приезжает летом 1905 года Афанасий Матюшенко, матрос-командир восставшего «Потемкина», приведенного им в румынскую Констанцу. «Вскоре после моего приезда в Женеву, – вспоминает Савинков, – Матюшенко зашел ко мне на дом. На вид это был обыкновенный серый матрос, с обыкновенным скуластым лицом и с простонародной речью. Глядя на него, нельзя было поверить, что это он поднял восстание на “Потемкине”, застрелил собственной рукой нескольких офицеров и сделал во главе восставших матросов свой знаменитый поход в Черное море». В эмигрантской Женеве, однако, революционный матрос чувствует себя неуютно. Уехав обратно в Румынию к своим товарищам, он пишет Савинкову: «Поймите, что вся полемика, которая ведется между партиями, страшно меня возмутила. Я себе представить не могу, за что они грызутся, черт бы их побрал. И рабочих ссорят между собой, и сами грызутся. Вы знаете мое положение в Женеве, что я там был совершенно один. Все как будто любят и уважают, а на самом деле видят во мне не товарища, а какую-то куклу, которая механически танцевала и будет еще танцевать, когда ее заставят. Иной говорит: вы мало читали Маркса, а другой говорит: нужно читать Бебеля. Для них непонятно, что каждый человек может мыслить так же сам, как Маркс. Сидя в Женеве, я бы окончательно погряз в эти ссоры и раздоры. Там партии ссорятся, чье дело на “Потемкине”, а здесь люди сидят без работы и без хлеба, и некому пособить. Чудно: что сделали, то нужно, а кто сделал, те не нужны».

Матюшенко, примкнув сперва к эсерам, скоро отходит от них и объявляет себя анархистом. Он возвращается в Россию. В Николаеве его арестовывают с бомбами, судят военным судом и казнят.

Но, пожалуй, самая колоритная фигура среди женевских эсеров – это князь Дмитрий Александрович Хилков. Аристократ, получивший блестящее образование, командир казачьего полка, крупный землевладелец, один из тех, кто, по сути, должен был служить опорой русского порядка, Хилков в сорок лет настолько проникается толстовским учением, что раздает все свои земли крестьянам и сам с семьей остается без каких-либо средств к существованию. Обвинив его в том, что он воспитывает детей в «духе, противном православной церкви», мать его жены требует отобрать детей и передать их ей на воспитание. Князь отказывается расстаться с детьми, и Святейший синод совместно с Департаментом полиции лишают Хилкова родительских прав. Вскоре Сенатом мятежный князь осужден к изгнанию из пределов России на десять лет. С 1898 года он в эмиграции. Хилков селится в Женеве и становится одним из ревностных поборников Толстого в бирюковской колонии в Онэ (Onex), о которой речь еще впереди. Однако очень скоро горячий темперамент казачьего полковника заставляет его порвать с «непротивленцами» и сблизиться с революционными партиями, особенно с эсерами. Забавно, что князь часто председательствует на социалистических собраниях и митингах в кафе «Хандверк». Хилков избирается членом заграничного комитета партии эсеров, становится убежденным террористом и пишет пропагандистские книги, в частности брошюру «Террор и массовая борьба». Азеф, пытавшийся сблизиться с революционным князем, сообщает в Департамент полиции о Хилкове: «…Последний, обладая аристократическим воспитанием, не так легко поддается сближению. Вежлив, и только».

В Женеве Хилков, будучи сам отличным стрелком, специализируется на обучении террористов стрельбе и вообще «боевому делу». Так, среди его лучших учениц – народная учительница Зинаида Коноплянникова, еще одна эсеровская легенда. После прохождения хилковского курса в Женеве она заведует в Петербурге подпольной лабораторией взрывчатых веществ и устраивает по всей России динамитные мастерские. Прославится Коноплянникова тем, что застрелит четырьмя выстрелами из браунинга полковника Мина, усмирителя московского Декабрьского восстания, сидевшего на станции на скамейке в ожидании поезда. При задержании она скажет: «Тише, не тискайте, у меня бомба». В дамской сумочке у нее обнаружат четырехкилограммовый заряд. Двадцатисемилетнюю революционерку приговорят к казни через повешение. Это вторая русская женщина-революционерка после Софьи Перовской, окончившая жизнь на эшафоте. Однако вернемся к рассказу о князе-эсере.

С первой революцией Хилков возвращается в Россию, чтобы готовить на месте партизанскую войну против правительства, – разрабатывает план вооруженного крестьянского восстания в Приднепровье, во главе которого собирается встать самолично. Им уже организована доставка оружия из-за границы, но Чернов выступает против его идеи, и план восстания в конце концов не утверждается руководством партии. Князь обижается на революционеров, и через несколько лет, с началом мировой войны, с ним происходит еще одно превращение. Хилков пишет письмо Николаю II, который знал его лично, прося, чтобы ему дали возможность принять участие в защите России. Просьбу исполняют – ему дают под командование тот самый казачий полк, с которым он некогда расстался, и Хилков отправляется на фронт. Бывший товарищ князя по партии, Зензинов, так описывает гибель этого человека: «Конец его был так же необыкновенен, как вся его жизнь… При первом же случае с неприятелем скомандовал – “В атаку!” и во главе казачьей лавы врезался в немецкие ряды. Очевидцы рассказывали, что он мчался впереди полка, даже не вынимая шашки из ножен: он, очевидно, хотел умереть. Больше его не видали: он погиб смертью героя».

Женева служит базой для террористов и в самом прямом смысле – здесь готовят бомбы и испытывают их в окрестностях. Гремят взрывы и в самой Женеве. Так, в декабре 1905-го на одной из квартир в Женеве происходит несчастный случай во время экспериментов с составлением взрывчатых смесей для бомб – каждый боевик должен был пройти школу подделывания документов и приготовления зарядов. Владимир Зензинов вспоминает в «Пережитом»: «В Женеве в то время у партии было несколько динамитных школ…Для школы снимали отдельный домик где-нибудь на окраине города, избегая домов с большим количеством квартир и центральных мест, – в лаборатории всегда могло произойти несчастье, а партия не считала себя вправе подвергать риску посторонних. Одним из наиболее известных в партии химиков был тогда Борис Григорьевич Билит. Через несколько месяцев после описываемого мною времени как раз у него и произошел несчастный случай (несмотря на весь его опыт!) – взрыв во время работ, которым ему оторвало кисть левой руки. На взрыв явилась полиция – и Билит получил полтора года тюремного заключения: он объяснил, что производил у себя в квартире химические опыты».

Упоминаемый Борис Билит – ведущий «химик» эсеров, выпускник Женевского университета, заведовал летом 1905 года и перевозкой оружия на «Джоне Графтоне». Вскоре он отойдет от революционной работы, будет преподавать химию во французских школах, а в 1932 году вернется в Россию. Судьба его неизвестна, но нетрудно предположить, что ожидало эсера на родине.

Секретарем Заграничного комитета партии был еще один химик – бывший народоволец и будущий советский академик Алексей Николаевич Бах. Еще в 1894 году он устраивает в Женеве химическую лабораторию, в которой работает в течение двадцати трех лет, проводя научные опыты и снабжая одновременно террористов боевыми материалами.

О бомбометании в окрестностях Женевы Зензинов вспоминает: «Самым интересным моментом было испытание. Для этого мы брали с собой приготовленные нами снаряды, запальные трубки и с дорожными мешками за спиной отправлялись с нашим “профессором”… за несколько километров от Женевы в горы – по большей части на гору Салев. И там производили испытания».

И конечно же, Женева – это и город Азефа. Здесь самый известный провокатор русской истории бывает неоднократно. Сеть провокации, которой Петр Иванович Рачковский, заведующий заграничной агентурой Департамента полиции в Париже и Женеве, буквально окутал женевских эмигрантов, позволяла охранке практически контролировать партию. Неудивительно, что М.М. Чернавский, член БО, соратник Азефа и Савинкова, в своих мемуарах под названием «В боевой организации» напишет: «Я очень долго колебался, раздумывая, не следует ли эту часть воспоминаний озаглавить иначе – “В паутине провокации”. Такой заголовок вполне подходил бы к их содержанию, ибо на всем протяжении моей работы в БО я, как и все мои товарищи, был опутан провокацией и барахтался в ней, как муха в паутине».

Шпиономания определяла весь характер эмигрантской жизни и касалась всех революционеров вне партийной принадлежности. Бонч-Бруевич, например, вспоминает: «Все прекрасно знали, что вот здесь, среди них, в этих же студенческих столовых, в библиотеке, на всех собраниях и рефератах, а может быть, даже и в маленьких кружках и организациях, обязательно должны быть представители органов шпионажа, деятели русского самодержавия, охранного отделения и тайной полиции, которые всеми мерами старались всё выведать, для того чтобы обезопасить царское правительство от приезда в Россию террористов, пропагандистов и агитаторов. И сознание, что кто-то вот среди этой толпы, которая валом валит на реферат того или другого популярного лектора, идет с целями предательства, что здесь, среди студенчества, обязательно есть эти элементы, отравляло жизнь молодежи и приучало ее к конспирации». То, что конспирация помогала мало, замечает Зензинов в «Пережитом»: «Когда, например, в Женеву приезжал Гершуни, он по целым дням не выходил из дому, чтобы не попадаться на глаза русским шпионам, и на улицу выходил лишь ночью – предосторожность, между прочим, совершенно излишняя, так как все подробности о пребывании Гершуни в Женеве Департамент полиции узнавал из донесений Азефа, вместе с которым заседал Гершуни».

Интересно, что изобилие агентов отечественных спецслужб отметила еще народоволка Любатович в своих воспоминаниях «Далекое и недавнее»: «Я жила в Женеве, этой клоаке шпионов».

В доме № 9 по улице Каролин находится в начале XX века центр русской студенческой колонии, квартиры сдаются здесь почти исключительно студентам из России. В этом доме живут и останавливаются во время своих приездов в Женеву многие анархисты. О русском анархизме, в отличие от других революционных течений, написано было по известным причинам очень мало, поэтому расскажем о некоторых жильцах и посетителях этого дома в Каруже поподробнее.

Первая русская анархическая группа в Женеве возникает в 1900 году под руководством студента-медика Женевского университета Менделя Дайнова, сына полтавского торговца. В 1903 году студент-химик того же университета Георгий Гогелиа организует анархическую группу «Хлеб и воля» и начинает издавать одноименную газету. Эпиграфом для издания молодые люди берут тезис Бакунина: «Дух разрушающий есть в то же время созидающий дух!» Газета пропагандирует идеи Кропоткина. С ней, по русской привычке разъединяться, прежде чем объединяться, борется другая русская анархическая газета, основанная в 1905 году в Женеве Иудой Гроссманом, «Черное знамя», причем девиз всё тот же, бакунинский, но в слегка модифицированной формулировке: «Дух разрушительный есть и дух созидающий». В газете даются рекомендации анархистам-читателям по борьбе с провокаторами, а также подробные наставления по изготовлению бомб и взрывчатых веществ в домашних условиях. С 1906 года в Женеве печатается «Буревестник», самое массовое анархистское издание. Газета выходит тиражом в 5000 экземпляров и является органом одноименной группы анархистов-коммунистов того же Менделя Дайнова. Эпиграфом на сей раз берутся слова Горького из известной «Песни о Буревестнике»: «Пусть сильнее грянет буря!» В этой группе сотрудничают Александр Гроссман, брат Иуды, Николай Музиль, Новомирский (Янкель Кирилловский) и другие публицисты и практики анархизма. Существует газета за счет экспроприаций, проводимых боевыми группами в России. «Буревестник» выступает за централизованный «мотивный» террор против широко распространившегося в России «безмотивного» террора. Газета призывает к проведению организованных и массовых экспроприаций и к отказу от «эксов» в личных целях. В августе 1908-го происходит объединение «Буревестника» с «Хлебом и волей» во главе с Георгием Гогелиа. Позже, в годы войны, в Женеве выходит «Рабочее знамя» под руководством Александра Ге.

Расскажем коротко о судьбах этих людей, вносивших некогда свой яркий колорит в картину русской женевской колонии.

Дайнов – один из ведущих теоретиков и лидеров русских анархистов-коммунистов, один из инициаторов создания при «Буревестнике» «Боевой интернациональной группы анархистов-коммунистов» по примеру эсеровской БО для проведения в России террористических актов. В июле 1908 года товарищи по редакции обвиняют Дайнова в растрате партийных денег на личные нужды, и теоретик исчезает. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Гогелиа, бросив курс Кутаисской духовной семинарии, юношей уезжает за границу, учится в Женеве, становится лидером другого анархистского крыла, «хлебовольского». Во время революции 1905 года бросается в Грузию поднимать восстание крестьян Гурийского района. После неудачи – снова Женева. Занимается издательской деятельностью, готовит библиографию трудов Кропоткина, издает в 1912–1914 годах в Цюрихе анархистскую газету «Рабочий мир», в 17-м возвращается через Петербург в Грузию, из-за болезни легких отходит от практической работы и мирно умирает в советском Тифлисе в декабре 1924 года.

Братья Гроссманы, Александр и Иуда, – дети елизаветградского торговца. Александр вступает в революцию социал-демократом, но из «университета» Петропавловской крепости выходит убежденным анархистом. В женевских статьях горячо отстаивает методы убийств и грабежей. Не ограничиваясь теоретическими работами, сам отправляется в Россию и готовит покушение на командующего Одесским военным округом барона Каульбарса. При аресте пускает себе пулю в висок. Иуда в чем-то повторяет первые шаги брата, примыкает в швейцарской эмиграции сперва к эсдекам, но скоро отходит от них и сотрудничает с женевскими «хлебовольцами», затем с «чернознаменцами». Выступает с лекциями по теории и истории анархизма, причем поначалу показывает себя противником террора и экспроприации, но в революционный 1905 год отправляется в Россию и уже сам принимает активное участие в разработке плана террористических акций и взрыва здания биржи в Одессе. Арестован, сослан в Тюмень, бежит. С 1917-го – в России, приветствует победу большевиков. В 1919-м находится при штабе Махно в качестве теоретика бандитской вольницы, называет себя «анархо-большевиком». В двадцатые пишет воспоминания, преподает в МГУ и ВХУТЕМАСе, в 1926-м публикует в «Правде» письмо, в котором объявляет себя приверженцем сталинского большевизма. Доживет до 1934 года.

Николай Музиль, он же Рогдаев, приходит к анархистам из социалистов-революционеров. С 1903 года – в Женеве. Обвиняется в провокаторстве и шпионаже, но ему удается оправдаться. Один из организаторов центральной боевой группы анархистов, в 1907-м доставляет из Лондона в Женеву крупную партию оружия для проведения боевых операций и в конце сентября выезжает во главе своего отряда в Россию, где проводит нашумевшую экспроприацию на станции Верхне-Днепровск Екатеринославской губернии – грабит почту. Полиция проводит массовые аресты членов группы – схвачено более 150 человек. В Екатеринославе Музиль пытается организовать побег своих товарищей из местной тюрьмы – попытка оканчивается неудачей, в перестрелке погибают тридцать два боевика и более пятидесяти ранены. В мае 1908-го, мстя за погибших анархистов, Музиль с оставшимися на свободе членами отряда готовит теракт в гостинице «Франция» в Екатеринославе. Надеясь, что на место покушения прибудет кто-нибудь из городских властей, террористы устраивают через определенные промежутки времени несколько взрывов, при которых гибнет много случайных людей. Музиль благополучно возвращается в Женеву, занимается снова пропагандистской деятельностью. После революции – в Советской России. Работает в научной секции музея Кропоткина в Москве. В 1929 году арестован, содержится в Суздальском политизоляторе. Умрет в ссылке.

Янкель Кирилловский, известный под псевдонимом Новомирский. Сперва с эсдеками, в эмиграции становится анархистом. На юге России во время революции 1905–1907 годов создает анархо-синдикалистский «Союз коммунистов», потом «Южнорусскую группу анархистов-синдикалистов». Участвует во всех террористических акциях группы, в частности в ограблении Одесского филиала Петербургского коммерческого банка в ноябре 1906 года, в проведении которого принимали участие и эсеры. Летом 1907-го шантажирует администрацию «Русского общества пароходства и торговли» в Одессе с целью заставить ее выполнить требования бастовавших моряков. С той же целью проводит ряд взрывов на пароходах и организует убийства капитанов. В июле того же года, скрываясь от полиции, возвращается в Женеву, где ведет переговоры с Дайновым о проведении дальнейших совместных акций. При возвращении в Россию арестован, приговорен к восьми годам тюрьмы. В 1915-м выпущен на поселение в Иркутскую губернию, тут же бежит в Америку. После Февральской революции возвращается в Россию. Сотрудничает с большевиками, печатает в 1920-м в «Правде» «Открытое письмо к анархистам», в котором заявляет о своем вступлении в РКП(б). Член Общества политкаторжан. Пишет мемуары. В 1936-м арестован и приговорен к десяти годам лагерей.

Александр Ге, настоящая фамилия Голберг. Исключен из шестого класса гимназии за пропаганду революционных идей. В 1905-м – член Петербургского совета, арестован, отпущен из тюрьмы условно по состоянию здоровья, бежит за границу. С июля 1906-го по декабрь 1917-го – в Швейцарии. Сотрудничает в различных анархистских изданиях, в мае 1913-го является одним из организаторов созыва съезда Швейцарской Конфедерации анархистов в Цюрихе. С началом войны занимает «ленинскую» позицию поражения России и возглавляет в Швейцарии группу анархистов-коммунистов. Вернувшись в Россию, сближается с большевиками, избирается членом ВЦИКа, призывает сражаться вместе с Лениным и Троцким против врагов революции, автор лозунга «Врозь идти, вместе бить!». Поступает на службу в ЧК и делает там скорую карьеру. В мае 1918-го становится во главе Кисловодской ЧК. С июля того же года возглавляет ЧК при правительстве Северо-Кавказской Советской Республики. В январе 1919-го попадает в плен к белогвардейским частям. Расстрелян.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента