Страница:

В Женеве академия. Неиспорченные строгие нравы города Кальвина, высокий уровень профессоров, доступность языка – все условия для того, чтобы русская аристократия посылала сюда своих чад учиться. Здесь посещает лекции юный Александр Строганов – будущий президент Петербургской академии искусств и директор Публичной библиотеки. Здесь проходят курс наук братья Демидовы, из которых больше других прославится Павел Григорьевич – соберет огромную библиотеку, станет основателем Ботанического сада в Москве, одним из первых русских меценатов, собирателем произведений искусства, свое собрание книг и мюнц-кабинет он подарит Московскому университету.

За три года до Карамзина в Женеву приезжает учиться Строганов-младший, Григорий Александрович, будущий русский посланник в Стокгольме и Константинополе, со своим крепостным – в будущем строителем Казанского собора в Петербурге Андреем Воронихиным. Только устроившись, Строганов сообщает отцу: «Мы здесь будем ходить на химические и физические курсы три раза в неделю». Через несколько месяцев: «Мы здесь начали ходить в один астрономический курс; сия наука очень приятна, но и очень трудна». Однако вскоре молодые люди находят для себя более интересные занятия. Во Франции революция. Русские студенты отправляются в Париж и участвуют в собраниях якобинских клубов. К ним приезжает из Женевы Карамзин, ни словом не обмолвившись об этом в своих «Письмах». Подробно описывая самые мелкие детали своего путешествия по Швейцарии, в главе о Женеве, где он, как утверждал, провел всю зиму, Карамзин ограничивается самыми общими замечаниями: «Окрестности женевские прекрасны, город хорош. По рекомендательным письмам отворен мне вход в первые домы. Образ жизни женевцев свободен и приятен – чего же лучше?»

В XIX веке Женева еще больше входит в моду. Русское население ее растет, особенно в годы, когда Париж относится к «подозрительным» городам для граждан империи. «Тут я нашел огромное русское общество, потому что пребывание в Париже русским в том году было воспрещено», – вспоминает Александр Кошелев, один из тех, кто будет готовить русские либеральные реформы, о зиме 1831/32 года, когда посещал лекции в академии в одно время со Степаном Шевыревым, будущим известным публицистом-славянофилом. Кошелев «прибыл на зимовье в Женеву», после того как «исходил пешком Оберланд». О русской Женеве читаем дальше: «Русское общество в эту зиму было в Женеве очень многочисленно; были: полдюжины Нарышкиных, столько же, коли не больше, князей и княгинь Голицыных и много разного калибра военных, статских и отставных русских…»

В Женеве живет некоторое время Николай Иванович Тургенев – еще один знаменитый «невозвращенец», автор известной в свое время книги «Россия и русские» (“La Russie et les Russes”). Будучи косвенно замешан в дело декабристов, он отказывается вернуться в Россию на требование следственной комиссии и до конца своей долгой жизни остается эмигрантом. В Швейцарии он знакомится со своей будущей супругой Кларой Виарис и женится на ней в Женеве в 1833 году. Александр II амнистирует Тургенева вместе с другими декабристами, возвращает ему чины и дворянское достоинство и разрешает вернуться на родину. Однако в России Тургенев долго не задержится и предпочтет провести старость в Париже.

Н.И. Тургенев

Н.И. Тургенев

Летом 1836 года во время своего швейцарского путешествия приезжает в Женеву Гоголь. Писатель проводит в Швейцарии три месяца – с середины августа по начало ноября. 23 августа он пишет матери из Женевы: «Уже около недели, как я в Швейцарии; проехал лучшие швейцарские города: Берн, Базель, Лозанну и четвертого дня приехал в Женеву. Альпийские горы везде почти сопровождали меня. Ничего лучшего я не видывал». Однако в другом письме о швейцарских красотах Гоголь отзывается совсем в других тонах: «Все виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно». Но в том же письме он всё же выделяет город на Роне: «Женева лучше и огромнее их и остановила меня тем, что в ней есть что-то столично-европейское». В самой Женеве писатель выдерживает недолго – «Мертвые души», пришедшие к нему еще в России, зовут к письменному столу, и он выискивает для работы над книгой маленький городок на берегу Лемана. В письме 12 ноября Жуковскому он напишет: «Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве».

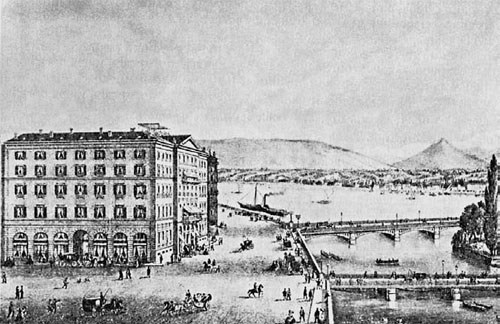

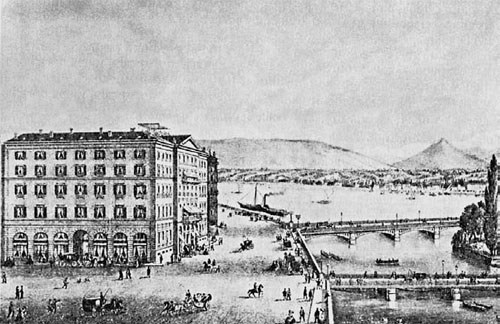

В Женеву приезжают не просто отдыхать, доживать или зимовать, но и фрондировать. Не прижившись при новом царствовании, переселяется в Швейцарию герой войны 1812 года однорукий граф Александр Иванович Остерман-Толстой – левую руку оторвало ему в бою под Кульмом. Первое время граф живет со своей челядью в облюбованном русской знатью самом роскошном женевском отеле того времени «Де-Берг» (“Des Bergues”, quai des Bergues, 33), потом приезжает его супруга, урожденная Голицына, и они снимают квартиры в аристократических кварталах. Местная демократическая знать ищет знакомства с «настоящим» графом, но русский дворянин относится к соседям скептически. «Знаменитый граф Остерман-Толстой, сердясь на двор и царя, жил последние годы свои в Женеве, – пишет Герцен. – Аристократ по всему, он не был большой охотник до женевских патрициев и олигархов. – Ну, помилуйте, сударь мой, – говорил он мне в 1849 году, – какая же это аристократия – будто делать часы и ловить форель несколько поколений больше, чем сосед, дает des litres; и origine богатства какой – один торговал контрабандой, другой был дантистом при принцессе…» Однако аристократический снобизм не мешает старому вояке в дни восстания женевцев под руководством Фази в 1846 году, по рассказу того же Герцена, помогать повстанцам военными советами. Похоронен женевский граф на кладбище «Пти-Саконнэ» (“Petit Saconnex”).

На адрес отеля «Де-Берг» приходит почта для Герцена во время его женевских остановок до переселения на берега Лемана. Например, в июне 1849 года он занимает здесь целый этаж.

Здесь же останавливается в 1857 году Лев Толстой, приехав из Парижа. В Женеве он спасается от парижской «грязи» и принимает серные ванны. Свою поездку в Швейцарию писатель объясняет, в частности, в письме сестре 2 мая 1857 года из Кларана. Толстой присутствовал во Франции на гильотинировании, которое произвело на него такое впечатление, что он не мог заснуть. Ему хотелось уехать куда-нибудь в тихое место, чтобы отдохнуть от переживаний в «Содоме». На решение поехать именно в Женеву повлияло то, что здесь в то время находилась кузина его отца, графиня Александра Андреевна Толстая.

Александрин Толстая служила фрейлиной при дворе великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I, и проживала в то время вместе с великокняжеской семьей на вилле Бокаж, куда Толстой наносил ей визиты. Запись из дневника: «10 апреля. Проснулся рано, чувствую себя здоровым и почти веселым, ежели бы не гадкая погода. Поехал в церковь, не застал службы, опоздал говеть, сделал покупки, был у Толстых. Александрин Толстая вдалась в религиозность, да и все они, кажется. Bocage – прелесть. Целый день читал “Cousine Bette”, но был аккуратен в жизни. Написал пять заглавий. В 28 лет глупый мальчуган».

Пять заглавий произведений, над которыми Толстой собирается работать в Женеве: 1) «Отъезжее поле»; 2) «Юность»; 3) «Беглец» («Казаки»); 4) «Погибший» («Альберт»); 5) «Семейное счастье».

Первоначально писатель предполагал пробыть в Женеве лишь несколько дней, но вскоре планы его изменились. 11 апреля он пишет Т.А. Ергольской в Россию: «Я здесь три дня, но красота этого края и прелесть жизни в деревне, в окрестностях Женевы, так меня захватили, что я думаю пробыть здесь дольше».

В обществе тетки Толстой гуляет по окрестностям города. 11 мая он записывает: «К Толстым, весело, с ними на Салев. Очень весело. Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была 10-ю годами моложе. Славная натура».

Александрин Толстая так вспоминает об этих прогулках: «Погода стояла чудная, о природе и говорить нечего. Мы ею восхищались с увлечением жителей равнин, хотя Лев Николаевич старался подчас умерить наши восторги, уверяя, что все это дрянь в сравнении с Кавказом».

В Женеве Толстой знакомится с Пущиными и потом, отправившись с теткой на корабле в Кларан, поселится с ними в одном пансионе.

Посещает Толстой знаменитого в то время в России женевского живописца Александра Калама. Об известности Калама говорит уже то, что к нему специально ездили учиться русские художники-пейзажисты, в его мастерской бывали, например, Иван Шишкин, Алексей Боголюбов, Арсений Мещерский. Последний получил, кстати, золотую медаль Петербургской академии за швейцарский вид «Льды в Ландеке». Интересно, что в том же 1857 году приезжает в Женеву учиться живописи у Калама поэт Яков Полонский, но остается в мастерской художника ненадолго. Кстати, восхищение швейцарской природой нашло отражение в написанном поэтом стихотворении «На Женевском озере». В том же 1857 году посещает Калама и Лев Жемчужников, гравер и живописец, брат автора Козьмы Пруткова. «Я застал Калама в собственном его доме, за работою, – пишет Жемчужников в мемуарах “Мои воспоминания из прошлого”. – Он принял меня, и я отрекомендовался, наговорив ему приятных похвал о его работах, присланных в Петербургскую академию и перед которыми К.П. Брюллов снял публично шляпу, низко поклонившись…Глядя на его работу, я чувствовал, как жар мой постепенно остывал и заученная его манера мне опротивела. Я простился, ушел и более не приходил к Каламу; работы его перестали интересовать меня».

Толстой после посещения мастерской пишет Александрин Толстой 13 мая: «Ваш Калам показался мне ограниченный человек и даже с некоторой тупизной, но чрезвычайно почтенный и талант громадный, который я не умел ценить прежде. Поэзии во всех его вещах бездна, и поэзии гармонической. Вообще у него ума мало отпущено на талант, или талант задавил ум: он сам себя определить не может. Но таких людей только и можно любить».

Отметим, что имя русского писателя осталось увековеченным на карте города – женевцы назвали в честь Толстого одну из своих улиц.

Ф.И. Тютчев

Ф.И. Тютчев

В отеле «Де-Берг» останавливается во время своих приездов и Тютчев. В 1864 году он уезжает за границу в надежде, что далекое путешествие поможет пережить ему утрату – смерть Елены Денисьевой, его трагической поздней любви. В Женеве он соединяется со своей оставленной женой Эрнестиной и дочерью Марией, думая найти утешение в лоне семьи. Эрнестина встречает мужа на перроне Женевского вокзала. Дочь Анна пишет со слов очевидца сестре: «…Папа и мама очень хорошо встретились. Надо надеяться, что теперь, обретя и домашний круг, и развлечения, папа успокоится, а мама, владея им отныне безраздельно, тоже будет довольна».

Отель «Де-Берг» в Женеве

Отель «Де-Берг» в Женеве

Увы, идиллии не выходит. Тень умершей преследует старого поэта.

В номере отеля, выходящего окнами на Рону, Тютчев пишет дочери Дарье в сентябре 1864 года: «Сегодня шесть недель, что ее нет, – и я всё меньше и меньше понимаю мир, в котором жил до тех пор… Я буду просить Господа избавить меня от этой ужасной тоски, дабы я смог вновь обрести самого себя, смог почувствовать всё то, что он мне еще оставил, – искренние и преданные привязанности, которых я так мало заслуживаю…»

Через несколько дней Георгиевскому, родственнику Денисьевой: «Так вы тесно связаны с памятью о ней, а память ее – это то же, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живется, мой друг Александр Иваныч, не живется… Гноится рана, не заживает… Будь это малодушие, будь это бессилие, мне всё равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя… Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество…»

Мария записывает в дневнике 23 октября: «Превосходная погода…Папа, вернувшись, продиктовал мне стихи. <…> Горы были как на ладони». Тютчев диктует дочери одно из своих лучших стихотворений «Утихла биза…».

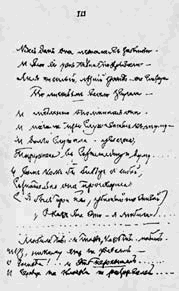

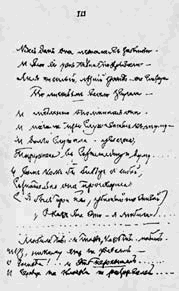

Автограф стихотворения Ф.И. Тютчева «Утихла биза…»

Автограф стихотворения Ф.И. Тютчева «Утихла биза…»

Среди именитых русских женевцев, кто не мог позволить себе жить в «Де-Берг», – Федор Михайлович Достоевский. Первый раз в Женеве Достоевский был со Страховым проездом в 1862 году, второй, тоже проездом в Италию, в 1863-м с Аполлинарией Сусловой – сестрой знаменитой первой цюрихской студентки Надежды Сусловой. У этого посещения Женевы своя предыстория. В мае 1863-го журнал, выпускавшийся писателем, закрывается, и в августе вместе с молодой писательницей Аполлинарией Сусловой, его мучительной любовью, Достоевский отправляется в заграничное путешествие. На родине остается брошенная жена Мария Дмитриевна Исаева. Суслова уезжает раньше, с тем чтобы ожидать Достоевского в Париже. Туда писатель несколько запаздывает, поскольку путь его лежит через казино в Висбадене. Во Франции его ждет малоприятный сюрприз. Оказывается, что молодая женщина успела тем временем влюбиться в испанского студента. Однако горение страстей скоротечно. Суслова все-таки решает ехать с Достоевским в Италию, но по дороге делается крюк, чтобы проиграть в Баден-Бадене на рулетке почти все предполагавшиеся на поездку деньги – три с половиной тысячи рублей. Летят в Россию умоляющие письма о присылке денег. В Женеве вынужденная остановка. Здесь Достоевский закладывает свои часы, она – украшения. Впрочем, мучения писателей, как известно, кормят литературу. Баденский проигрыш рождает «Игрока», а путешествие с Сусловой, в котором они изрядно помучили друг друга, дарит русской словесности «Записки из подполья». Женщина, с которой Достоевский делит женевское безденежье и вид на Монблан 1863 года, сыграет еще одну роль в русской литературе, но не столько своими позабытыми повестями, сколько тем, что станет женой и мучительницей, а значит и музой, другого гения – Василия Васильевича Розанова. Розанов женится в двадцать четыре года на сорокалетней Сусловой и потом в течение двадцати лет будет безуспешно пытаться добиться от нее развода, так что дети его от второй жены не могли носить фамилии отца.

И вот третий приезд Достоевского в Женеву – в августе 1868 года.

В 1867 году писатель женится на своей стенографистке Анне Сниткиной. Разница в двадцать пять лет только подчеркивает удачность выбора на этот раз. В отличие от демонической, наполнявшей собой мир без остатка Сусловой, стенографистка представляет собой олицетворение писательской мечты, растворяется целиком в интересах мужа и является как бы прообразом еще не написанной чеховской «Душечки».

Через два месяца после свадьбы молодые отправляются в Европу. Предполагается кратковременное пребывание за границей, которое затягивается на четыре года.

«…Почему в Женеву? А почем я знаю; не всё ли равно». Это из письма Майкову. Супруги полны надежд. Он привозит с собой замысел романа, она – будущего ребенка.

А.Г. Достоевская

А.Г. Достоевская

«Приехав в Женеву, – пишет Достоевская, – мы в тот же день отправились отыскивать себе меблированную комнату. Мы обошли все главные улицы, пересмотрели много chambres garnies без всякого благоприятного результата: комнаты были или не по нашим средствам, или слишком людны, а это в моем положении было неудобно. Только под вечер нам удалось найти квартиру, вполне для нас подходящую. Она находилась на углу rue Guillaume Tell и rue Berteiller (правильно: rue Berthelier Nr. 1 и угол rue Guillaume Tell. – М.Ш.), во втором этаже, была довольно просторна, и из среднего ее окна были видны мост через Рону и островок Жан-Жака Руссо. Понравились нам и хозяйки квартиры, две очень старые девицы m-lles Raymondin. Обе они так приветливо нас встретили, так обласкали меня, что мы не колеблясь решились у них поселиться».

Достоевский начинает работу над «Идиотом».

«И здесь, как и в Дрездене, в расположении нашего дня установился порядок: Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше одиннадцати; позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором, а Федор Михайлович работал. В три часа отправлялись в ресторан обедать, после чего я шла отдыхать, а муж, проводив меня до дому, заходил в кафе на rue du Mont-Blanc, где получались русские газеты, и часа два проводил за чтением “Голоса”, “Московских” и “Петербургских ведомостей”. Прочитывал и иностранные газеты. Вечером, около семи, мы шли на продолжительную прогулку, причем, чтобы мне не приходилось уставать, мы часто останавливались у ярко освещенных витрин роскошных магазинов, и Федор Михайлович намечал те драгоценности, которые он подарил бы мне, если б был богат. Надо отдать справедливость: мой муж обладал художественным вкусом, и намечаемые им драгоценности были восхитительны. Вечер проходил или в диктовке нового произведения, или в чтении французских книг, и муж мой следил, чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора, не отвлекая своего внимания на произведения других писателей. Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Санда, и я постепенно перечитала все их романы».

Нехватка денег сперва не очень беспокоит молодоженов.

«Начали мы нашу женевскую жизнь, – продолжает Анна Григорьевна, – с крошечными средствами: по уплате хозяйкам за месяц вперед, на четвертый день нашего приезда у нас оказалось всего восемнадцать франков, да имели в виду получить пятьдесят рублей. Но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами, а когда они иссякали, – жить на заклады наших вещей, так что жизнь, особенно после наших недавних треволнений, показалась нам вначале очень приятной».

Неприятные сюрпризы начинаются с погодой. Майкову 15 сентября: «Как только переехал в Женеву, тотчас же начались припадки, да какие! – как в Петербурге. Каждые 10 дней по припадку, а потом дней 5 не опомнюсь. Пропащий я человек! Климат в Женеве сквернейший, и в настоящую минуту у нас уже 4 дня вихрь, да такой, что и в Петербурге разве только раз в год бывает. А холод – ужас!» «Климат в Женеве для меня очень скверный, – пишет Достоевский в сентябре вдове брата. – В Германии припадки были редкие, а в Женеве не опомнюсь, чуть не каждую неделю. Все эти горы и беспрерывные перемены в атмосфере. Надобно выехать».

Мысль оставить Женеву начинает преследовать его постоянно. К припадкам примешивается безденежье. Из первого же письма Майкову видно, что женевская жизнь с самого начала была для него не столь «приятной», как для юной супруги: «В Женеву-то мы переехали, наняли chambre garnie у двух старух и теперь, т. е. на четвертый день, у нас всего капиталу 18 франков». В том же письме сразу начинаются просьбы о деньгах, основной лейтмотив швейцарской жизни Достоевских. Писатель просит выслать 150 рублей: «Голубчик, спасите меня! Заслужу Вам вовеки дружбой и привязанностию. Если у Вас нет, займите у кого-нибудь для меня. Простите, что так пишу: но ведь я утопающий!»

Безденежье – изнуряющее, унизительное и для него, и для нее. Из дневника Анны Григорьевны: 18 сентября – «Он отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас нечем было обедать». 27 сентября – молодая, желающая нравиться женщина заходит в магазин: «Я хотела спросить только цену, но она заставила меня примерить… Но у меня ведь денег этих нет, чтобы купить, так что я очень досадовала, что не имею такой возможности, чтобы приобрести себе платье, мое синее совершенно вышло из моды. Носят такие одни только кухарки, а вот и я принуждена за неимением денег носить такую же дрянь». 17 октября – «Как мы ни экономили, а деньги все-таки выходят, так что, пожалуй, завтра выйдут те деньги, которые у нас есть, и тогда мне придется опять идти к этому портному и просить денег. Идти с такой вещью, которая в их глазах не имеет никакого значения, именно, с кружевной косынкой, с белой тальмой и с черной шелковой кофточкой. Разумеется, они осмотрят эти вещи, объявят, что они старые и никуда не годятся, а пожалуй, и совсем откажут дать денег. Мне страму-то, страму-то не хотелось бы переносить; уж и так много горя, а тут какой-нибудь портной смеет взять над тобой вид превосходства».

Каждый день Достоевские ходят на почту, ждут писем, которые приходят к ним сюда до востребования. Мать Анны Григорьевны присылает письма нефранкированными, нужно доплачивать. Федор Михайлович выговаривает супруге. Теперь она старается под разными предлогами незаметно от мужа пораньше прийти на почту и взять письма от матери, пока он не видит.

При этом, когда из России приходят деньги «утопающему», всё проигрывается на рулетке. В октябре 1867 года Достоевский бросается в Саксон-ле-Бэн (Saxon les Bains) и возвращается без пальто, без обручального кольца. Снова отчаянные письма Каткову о присылке денег. Снова жена закладывает одно платье за другим. Каждый раз с получением переводов из России повторяется та же история. Достоевский ездит играть еще два раза – в ноябре 1867-го и в апреле 1868-го – с тем же результатом. В дневнике Анна Григорьевна умоляет мужа не ездить, в воспоминаниях, наоборот, сама подает ему идею: «Федор Михайлович сильно захандрил, и тогда, чтобы отвлечь его от печальных размышлений, – вспоминает преданная жена, – я подала ему мысль съездить в Saxon les Bains вновь “попытать счастья” на рулетке. <…> Федор Михайлович одобрил мою идею и в октябре-ноябре 1867 года съездил на несколько дней в Saxon. Как я и ожидала, от его игры на рулетке денежной выгоды не вышло, но получился другой благоприятный результат». Вернувшись в Женеву, Достоевский за три недели написал около шести печатных листов романа для публикации в «Русском вестнике».

Пример «Игрока», написанного после чудовищного проигрыша, не дает покоя. Без игры присылаемых денег вполне хватило бы на безбедное существование, но, видно, путь к вдохновению ищется через отчаяние. Исчезают издательские авансы, сроки отсылки рукописи не выдерживаются. Счет идет на дни, на часы. В ноябре закончена первая часть «Идиота», но – очередное падение в пропасть, и в письме Майкову писатель сообщает, что 4 декабря бросил всё и начал роман заново.

Город, ставший декорацией этой драмы, делается ненавистным. Вызывает раздражение всё кругом без исключения. Достоевские практически ни с кем не общаются. «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких, – пишет в воспоминаниях Анна Григорьевна. – Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н.П. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению».

В то же время в Женеве проживает Герцен, но ни один из них не ищет возобновления знакомства. Город невелик, встречи избежать невозможно. Они сталкиваются на улице. Достоевский – Майкову: «Никого-то не знаю здесь и рад тому. С нашими умниками противно и встретиться. О бедные, о ничтожные, о дрянь, распухшая от самолюбия, о говно! Противно! С Герценом случайно встретился на улице, десять минут проговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками да и разошлись». Герцен отвечает взаимностью и пишет Огареву: «Роман Достоевского я частью читал в “Русском вестнике” – в нем много нелепого». Речь идет о «Преступлении и наказании».

Приближаются роды, надо готовить мир к приему нового человека. «В половине декабря 1867 мы, в ожидании моего разрешения от бремени, переселились на другую квартиру, на rue du Mont-Blanc, рядом, около англиканской церкви. На этот раз мы взяли две комнаты, из них одну очень большую, в четыре окна, с видом на церковь. Квартира была лучше первой, но о добрых старушках, прежних хозяйках, нам пришлось много раз пожалеть. Новые хозяева постоянно отсутствовали, и дома оставалась одна служанка, уроженка немецкой Швейцарии, мало понимавшая по-французски и не способная ни в чем мне помочь. Поэтому Федор Михайлович решил взять garde-malade (сиделку. – М.Ш.) для ухода за ребенком и за мной во время болезни».

На новой квартире давление романа усиливается. Из письма племяннице Соне Ивановой: «Я занят ужасно, измучен заботой, а главное беспрерывною мыслию, что вот не поспею выслать в редакцию продолжение романа, вот опоздаю». Майкову: «А со мной было вот что: работал и мучился. Вы знаете, что такое значит сочинять. Нет, слава Богу, вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытывали адского мучения».

Жалобы на безденежье в письмах не прекращаются. П.А. Исаеву: «Нуждаюсь ужасно и постоянно. Живем копейками; всё заложили. Анна Григорьевна теперь уж на последних часах. Думаю, не родит ли сегодня в ночь?»

И вот долгожданный момент наступает. Анна Григорьевна: «В непрерывной общей работе по написанию романа и в других заботах быстро прошла для нас зима, и наступил февраль 1868 года, когда и произошло столь желанное и тревожившее нас событие». Роды совпадают с приступом падучей. После внезапной перемены погоды у Достоевского начинаются припадки эпилепсии. Измучившись, он засыпает. А уже идут схватки.

«Я выносила боли часа три, но под конец стала бояться, что останусь без помощи, и как ни жаль мне было тревожить моего больного мужа, но решила его разбудить. И вот я тихонько дотронулась до его плеча. Федор Михайлович быстро поднял с подушки голову и спросил:

За три года до Карамзина в Женеву приезжает учиться Строганов-младший, Григорий Александрович, будущий русский посланник в Стокгольме и Константинополе, со своим крепостным – в будущем строителем Казанского собора в Петербурге Андреем Воронихиным. Только устроившись, Строганов сообщает отцу: «Мы здесь будем ходить на химические и физические курсы три раза в неделю». Через несколько месяцев: «Мы здесь начали ходить в один астрономический курс; сия наука очень приятна, но и очень трудна». Однако вскоре молодые люди находят для себя более интересные занятия. Во Франции революция. Русские студенты отправляются в Париж и участвуют в собраниях якобинских клубов. К ним приезжает из Женевы Карамзин, ни словом не обмолвившись об этом в своих «Письмах». Подробно описывая самые мелкие детали своего путешествия по Швейцарии, в главе о Женеве, где он, как утверждал, провел всю зиму, Карамзин ограничивается самыми общими замечаниями: «Окрестности женевские прекрасны, город хорош. По рекомендательным письмам отворен мне вход в первые домы. Образ жизни женевцев свободен и приятен – чего же лучше?»

В XIX веке Женева еще больше входит в моду. Русское население ее растет, особенно в годы, когда Париж относится к «подозрительным» городам для граждан империи. «Тут я нашел огромное русское общество, потому что пребывание в Париже русским в том году было воспрещено», – вспоминает Александр Кошелев, один из тех, кто будет готовить русские либеральные реформы, о зиме 1831/32 года, когда посещал лекции в академии в одно время со Степаном Шевыревым, будущим известным публицистом-славянофилом. Кошелев «прибыл на зимовье в Женеву», после того как «исходил пешком Оберланд». О русской Женеве читаем дальше: «Русское общество в эту зиму было в Женеве очень многочисленно; были: полдюжины Нарышкиных, столько же, коли не больше, князей и княгинь Голицыных и много разного калибра военных, статских и отставных русских…»

В Женеве живет некоторое время Николай Иванович Тургенев – еще один знаменитый «невозвращенец», автор известной в свое время книги «Россия и русские» (“La Russie et les Russes”). Будучи косвенно замешан в дело декабристов, он отказывается вернуться в Россию на требование следственной комиссии и до конца своей долгой жизни остается эмигрантом. В Швейцарии он знакомится со своей будущей супругой Кларой Виарис и женится на ней в Женеве в 1833 году. Александр II амнистирует Тургенева вместе с другими декабристами, возвращает ему чины и дворянское достоинство и разрешает вернуться на родину. Однако в России Тургенев долго не задержится и предпочтет провести старость в Париже.

Летом 1836 года во время своего швейцарского путешествия приезжает в Женеву Гоголь. Писатель проводит в Швейцарии три месяца – с середины августа по начало ноября. 23 августа он пишет матери из Женевы: «Уже около недели, как я в Швейцарии; проехал лучшие швейцарские города: Берн, Базель, Лозанну и четвертого дня приехал в Женеву. Альпийские горы везде почти сопровождали меня. Ничего лучшего я не видывал». Однако в другом письме о швейцарских красотах Гоголь отзывается совсем в других тонах: «Все виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно». Но в том же письме он всё же выделяет город на Роне: «Женева лучше и огромнее их и остановила меня тем, что в ней есть что-то столично-европейское». В самой Женеве писатель выдерживает недолго – «Мертвые души», пришедшие к нему еще в России, зовут к письменному столу, и он выискивает для работы над книгой маленький городок на берегу Лемана. В письме 12 ноября Жуковскому он напишет: «Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве».

В Женеву приезжают не просто отдыхать, доживать или зимовать, но и фрондировать. Не прижившись при новом царствовании, переселяется в Швейцарию герой войны 1812 года однорукий граф Александр Иванович Остерман-Толстой – левую руку оторвало ему в бою под Кульмом. Первое время граф живет со своей челядью в облюбованном русской знатью самом роскошном женевском отеле того времени «Де-Берг» (“Des Bergues”, quai des Bergues, 33), потом приезжает его супруга, урожденная Голицына, и они снимают квартиры в аристократических кварталах. Местная демократическая знать ищет знакомства с «настоящим» графом, но русский дворянин относится к соседям скептически. «Знаменитый граф Остерман-Толстой, сердясь на двор и царя, жил последние годы свои в Женеве, – пишет Герцен. – Аристократ по всему, он не был большой охотник до женевских патрициев и олигархов. – Ну, помилуйте, сударь мой, – говорил он мне в 1849 году, – какая же это аристократия – будто делать часы и ловить форель несколько поколений больше, чем сосед, дает des litres; и origine богатства какой – один торговал контрабандой, другой был дантистом при принцессе…» Однако аристократический снобизм не мешает старому вояке в дни восстания женевцев под руководством Фази в 1846 году, по рассказу того же Герцена, помогать повстанцам военными советами. Похоронен женевский граф на кладбище «Пти-Саконнэ» (“Petit Saconnex”).

На адрес отеля «Де-Берг» приходит почта для Герцена во время его женевских остановок до переселения на берега Лемана. Например, в июне 1849 года он занимает здесь целый этаж.

Здесь же останавливается в 1857 году Лев Толстой, приехав из Парижа. В Женеве он спасается от парижской «грязи» и принимает серные ванны. Свою поездку в Швейцарию писатель объясняет, в частности, в письме сестре 2 мая 1857 года из Кларана. Толстой присутствовал во Франции на гильотинировании, которое произвело на него такое впечатление, что он не мог заснуть. Ему хотелось уехать куда-нибудь в тихое место, чтобы отдохнуть от переживаний в «Содоме». На решение поехать именно в Женеву повлияло то, что здесь в то время находилась кузина его отца, графиня Александра Андреевна Толстая.

Александрин Толстая служила фрейлиной при дворе великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I, и проживала в то время вместе с великокняжеской семьей на вилле Бокаж, куда Толстой наносил ей визиты. Запись из дневника: «10 апреля. Проснулся рано, чувствую себя здоровым и почти веселым, ежели бы не гадкая погода. Поехал в церковь, не застал службы, опоздал говеть, сделал покупки, был у Толстых. Александрин Толстая вдалась в религиозность, да и все они, кажется. Bocage – прелесть. Целый день читал “Cousine Bette”, но был аккуратен в жизни. Написал пять заглавий. В 28 лет глупый мальчуган».

Пять заглавий произведений, над которыми Толстой собирается работать в Женеве: 1) «Отъезжее поле»; 2) «Юность»; 3) «Беглец» («Казаки»); 4) «Погибший» («Альберт»); 5) «Семейное счастье».

Первоначально писатель предполагал пробыть в Женеве лишь несколько дней, но вскоре планы его изменились. 11 апреля он пишет Т.А. Ергольской в Россию: «Я здесь три дня, но красота этого края и прелесть жизни в деревне, в окрестностях Женевы, так меня захватили, что я думаю пробыть здесь дольше».

В обществе тетки Толстой гуляет по окрестностям города. 11 мая он записывает: «К Толстым, весело, с ними на Салев. Очень весело. Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была 10-ю годами моложе. Славная натура».

Александрин Толстая так вспоминает об этих прогулках: «Погода стояла чудная, о природе и говорить нечего. Мы ею восхищались с увлечением жителей равнин, хотя Лев Николаевич старался подчас умерить наши восторги, уверяя, что все это дрянь в сравнении с Кавказом».

В Женеве Толстой знакомится с Пущиными и потом, отправившись с теткой на корабле в Кларан, поселится с ними в одном пансионе.

Посещает Толстой знаменитого в то время в России женевского живописца Александра Калама. Об известности Калама говорит уже то, что к нему специально ездили учиться русские художники-пейзажисты, в его мастерской бывали, например, Иван Шишкин, Алексей Боголюбов, Арсений Мещерский. Последний получил, кстати, золотую медаль Петербургской академии за швейцарский вид «Льды в Ландеке». Интересно, что в том же 1857 году приезжает в Женеву учиться живописи у Калама поэт Яков Полонский, но остается в мастерской художника ненадолго. Кстати, восхищение швейцарской природой нашло отражение в написанном поэтом стихотворении «На Женевском озере». В том же 1857 году посещает Калама и Лев Жемчужников, гравер и живописец, брат автора Козьмы Пруткова. «Я застал Калама в собственном его доме, за работою, – пишет Жемчужников в мемуарах “Мои воспоминания из прошлого”. – Он принял меня, и я отрекомендовался, наговорив ему приятных похвал о его работах, присланных в Петербургскую академию и перед которыми К.П. Брюллов снял публично шляпу, низко поклонившись…Глядя на его работу, я чувствовал, как жар мой постепенно остывал и заученная его манера мне опротивела. Я простился, ушел и более не приходил к Каламу; работы его перестали интересовать меня».

Толстой после посещения мастерской пишет Александрин Толстой 13 мая: «Ваш Калам показался мне ограниченный человек и даже с некоторой тупизной, но чрезвычайно почтенный и талант громадный, который я не умел ценить прежде. Поэзии во всех его вещах бездна, и поэзии гармонической. Вообще у него ума мало отпущено на талант, или талант задавил ум: он сам себя определить не может. Но таких людей только и можно любить».

Отметим, что имя русского писателя осталось увековеченным на карте города – женевцы назвали в честь Толстого одну из своих улиц.

В отеле «Де-Берг» останавливается во время своих приездов и Тютчев. В 1864 году он уезжает за границу в надежде, что далекое путешествие поможет пережить ему утрату – смерть Елены Денисьевой, его трагической поздней любви. В Женеве он соединяется со своей оставленной женой Эрнестиной и дочерью Марией, думая найти утешение в лоне семьи. Эрнестина встречает мужа на перроне Женевского вокзала. Дочь Анна пишет со слов очевидца сестре: «…Папа и мама очень хорошо встретились. Надо надеяться, что теперь, обретя и домашний круг, и развлечения, папа успокоится, а мама, владея им отныне безраздельно, тоже будет довольна».

Увы, идиллии не выходит. Тень умершей преследует старого поэта.

В номере отеля, выходящего окнами на Рону, Тютчев пишет дочери Дарье в сентябре 1864 года: «Сегодня шесть недель, что ее нет, – и я всё меньше и меньше понимаю мир, в котором жил до тех пор… Я буду просить Господа избавить меня от этой ужасной тоски, дабы я смог вновь обрести самого себя, смог почувствовать всё то, что он мне еще оставил, – искренние и преданные привязанности, которых я так мало заслуживаю…»

Через несколько дней Георгиевскому, родственнику Денисьевой: «Так вы тесно связаны с памятью о ней, а память ее – это то же, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живется, мой друг Александр Иваныч, не живется… Гноится рана, не заживает… Будь это малодушие, будь это бессилие, мне всё равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя… Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество…»

Мария записывает в дневнике 23 октября: «Превосходная погода…Папа, вернувшись, продиктовал мне стихи. <…> Горы были как на ладони». Тютчев диктует дочери одно из своих лучших стихотворений «Утихла биза…».

Среди именитых русских женевцев, кто не мог позволить себе жить в «Де-Берг», – Федор Михайлович Достоевский. Первый раз в Женеве Достоевский был со Страховым проездом в 1862 году, второй, тоже проездом в Италию, в 1863-м с Аполлинарией Сусловой – сестрой знаменитой первой цюрихской студентки Надежды Сусловой. У этого посещения Женевы своя предыстория. В мае 1863-го журнал, выпускавшийся писателем, закрывается, и в августе вместе с молодой писательницей Аполлинарией Сусловой, его мучительной любовью, Достоевский отправляется в заграничное путешествие. На родине остается брошенная жена Мария Дмитриевна Исаева. Суслова уезжает раньше, с тем чтобы ожидать Достоевского в Париже. Туда писатель несколько запаздывает, поскольку путь его лежит через казино в Висбадене. Во Франции его ждет малоприятный сюрприз. Оказывается, что молодая женщина успела тем временем влюбиться в испанского студента. Однако горение страстей скоротечно. Суслова все-таки решает ехать с Достоевским в Италию, но по дороге делается крюк, чтобы проиграть в Баден-Бадене на рулетке почти все предполагавшиеся на поездку деньги – три с половиной тысячи рублей. Летят в Россию умоляющие письма о присылке денег. В Женеве вынужденная остановка. Здесь Достоевский закладывает свои часы, она – украшения. Впрочем, мучения писателей, как известно, кормят литературу. Баденский проигрыш рождает «Игрока», а путешествие с Сусловой, в котором они изрядно помучили друг друга, дарит русской словесности «Записки из подполья». Женщина, с которой Достоевский делит женевское безденежье и вид на Монблан 1863 года, сыграет еще одну роль в русской литературе, но не столько своими позабытыми повестями, сколько тем, что станет женой и мучительницей, а значит и музой, другого гения – Василия Васильевича Розанова. Розанов женится в двадцать четыре года на сорокалетней Сусловой и потом в течение двадцати лет будет безуспешно пытаться добиться от нее развода, так что дети его от второй жены не могли носить фамилии отца.

И вот третий приезд Достоевского в Женеву – в августе 1868 года.

В 1867 году писатель женится на своей стенографистке Анне Сниткиной. Разница в двадцать пять лет только подчеркивает удачность выбора на этот раз. В отличие от демонической, наполнявшей собой мир без остатка Сусловой, стенографистка представляет собой олицетворение писательской мечты, растворяется целиком в интересах мужа и является как бы прообразом еще не написанной чеховской «Душечки».

Через два месяца после свадьбы молодые отправляются в Европу. Предполагается кратковременное пребывание за границей, которое затягивается на четыре года.

«…Почему в Женеву? А почем я знаю; не всё ли равно». Это из письма Майкову. Супруги полны надежд. Он привозит с собой замысел романа, она – будущего ребенка.

«Приехав в Женеву, – пишет Достоевская, – мы в тот же день отправились отыскивать себе меблированную комнату. Мы обошли все главные улицы, пересмотрели много chambres garnies без всякого благоприятного результата: комнаты были или не по нашим средствам, или слишком людны, а это в моем положении было неудобно. Только под вечер нам удалось найти квартиру, вполне для нас подходящую. Она находилась на углу rue Guillaume Tell и rue Berteiller (правильно: rue Berthelier Nr. 1 и угол rue Guillaume Tell. – М.Ш.), во втором этаже, была довольно просторна, и из среднего ее окна были видны мост через Рону и островок Жан-Жака Руссо. Понравились нам и хозяйки квартиры, две очень старые девицы m-lles Raymondin. Обе они так приветливо нас встретили, так обласкали меня, что мы не колеблясь решились у них поселиться».

Достоевский начинает работу над «Идиотом».

«И здесь, как и в Дрездене, в расположении нашего дня установился порядок: Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше одиннадцати; позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором, а Федор Михайлович работал. В три часа отправлялись в ресторан обедать, после чего я шла отдыхать, а муж, проводив меня до дому, заходил в кафе на rue du Mont-Blanc, где получались русские газеты, и часа два проводил за чтением “Голоса”, “Московских” и “Петербургских ведомостей”. Прочитывал и иностранные газеты. Вечером, около семи, мы шли на продолжительную прогулку, причем, чтобы мне не приходилось уставать, мы часто останавливались у ярко освещенных витрин роскошных магазинов, и Федор Михайлович намечал те драгоценности, которые он подарил бы мне, если б был богат. Надо отдать справедливость: мой муж обладал художественным вкусом, и намечаемые им драгоценности были восхитительны. Вечер проходил или в диктовке нового произведения, или в чтении французских книг, и муж мой следил, чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора, не отвлекая своего внимания на произведения других писателей. Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Санда, и я постепенно перечитала все их романы».

Нехватка денег сперва не очень беспокоит молодоженов.

«Начали мы нашу женевскую жизнь, – продолжает Анна Григорьевна, – с крошечными средствами: по уплате хозяйкам за месяц вперед, на четвертый день нашего приезда у нас оказалось всего восемнадцать франков, да имели в виду получить пятьдесят рублей. Но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами, а когда они иссякали, – жить на заклады наших вещей, так что жизнь, особенно после наших недавних треволнений, показалась нам вначале очень приятной».

Неприятные сюрпризы начинаются с погодой. Майкову 15 сентября: «Как только переехал в Женеву, тотчас же начались припадки, да какие! – как в Петербурге. Каждые 10 дней по припадку, а потом дней 5 не опомнюсь. Пропащий я человек! Климат в Женеве сквернейший, и в настоящую минуту у нас уже 4 дня вихрь, да такой, что и в Петербурге разве только раз в год бывает. А холод – ужас!» «Климат в Женеве для меня очень скверный, – пишет Достоевский в сентябре вдове брата. – В Германии припадки были редкие, а в Женеве не опомнюсь, чуть не каждую неделю. Все эти горы и беспрерывные перемены в атмосфере. Надобно выехать».

Мысль оставить Женеву начинает преследовать его постоянно. К припадкам примешивается безденежье. Из первого же письма Майкову видно, что женевская жизнь с самого начала была для него не столь «приятной», как для юной супруги: «В Женеву-то мы переехали, наняли chambre garnie у двух старух и теперь, т. е. на четвертый день, у нас всего капиталу 18 франков». В том же письме сразу начинаются просьбы о деньгах, основной лейтмотив швейцарской жизни Достоевских. Писатель просит выслать 150 рублей: «Голубчик, спасите меня! Заслужу Вам вовеки дружбой и привязанностию. Если у Вас нет, займите у кого-нибудь для меня. Простите, что так пишу: но ведь я утопающий!»

Безденежье – изнуряющее, унизительное и для него, и для нее. Из дневника Анны Григорьевны: 18 сентября – «Он отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас нечем было обедать». 27 сентября – молодая, желающая нравиться женщина заходит в магазин: «Я хотела спросить только цену, но она заставила меня примерить… Но у меня ведь денег этих нет, чтобы купить, так что я очень досадовала, что не имею такой возможности, чтобы приобрести себе платье, мое синее совершенно вышло из моды. Носят такие одни только кухарки, а вот и я принуждена за неимением денег носить такую же дрянь». 17 октября – «Как мы ни экономили, а деньги все-таки выходят, так что, пожалуй, завтра выйдут те деньги, которые у нас есть, и тогда мне придется опять идти к этому портному и просить денег. Идти с такой вещью, которая в их глазах не имеет никакого значения, именно, с кружевной косынкой, с белой тальмой и с черной шелковой кофточкой. Разумеется, они осмотрят эти вещи, объявят, что они старые и никуда не годятся, а пожалуй, и совсем откажут дать денег. Мне страму-то, страму-то не хотелось бы переносить; уж и так много горя, а тут какой-нибудь портной смеет взять над тобой вид превосходства».

Каждый день Достоевские ходят на почту, ждут писем, которые приходят к ним сюда до востребования. Мать Анны Григорьевны присылает письма нефранкированными, нужно доплачивать. Федор Михайлович выговаривает супруге. Теперь она старается под разными предлогами незаметно от мужа пораньше прийти на почту и взять письма от матери, пока он не видит.

При этом, когда из России приходят деньги «утопающему», всё проигрывается на рулетке. В октябре 1867 года Достоевский бросается в Саксон-ле-Бэн (Saxon les Bains) и возвращается без пальто, без обручального кольца. Снова отчаянные письма Каткову о присылке денег. Снова жена закладывает одно платье за другим. Каждый раз с получением переводов из России повторяется та же история. Достоевский ездит играть еще два раза – в ноябре 1867-го и в апреле 1868-го – с тем же результатом. В дневнике Анна Григорьевна умоляет мужа не ездить, в воспоминаниях, наоборот, сама подает ему идею: «Федор Михайлович сильно захандрил, и тогда, чтобы отвлечь его от печальных размышлений, – вспоминает преданная жена, – я подала ему мысль съездить в Saxon les Bains вновь “попытать счастья” на рулетке. <…> Федор Михайлович одобрил мою идею и в октябре-ноябре 1867 года съездил на несколько дней в Saxon. Как я и ожидала, от его игры на рулетке денежной выгоды не вышло, но получился другой благоприятный результат». Вернувшись в Женеву, Достоевский за три недели написал около шести печатных листов романа для публикации в «Русском вестнике».

Пример «Игрока», написанного после чудовищного проигрыша, не дает покоя. Без игры присылаемых денег вполне хватило бы на безбедное существование, но, видно, путь к вдохновению ищется через отчаяние. Исчезают издательские авансы, сроки отсылки рукописи не выдерживаются. Счет идет на дни, на часы. В ноябре закончена первая часть «Идиота», но – очередное падение в пропасть, и в письме Майкову писатель сообщает, что 4 декабря бросил всё и начал роман заново.

Город, ставший декорацией этой драмы, делается ненавистным. Вызывает раздражение всё кругом без исключения. Достоевские практически ни с кем не общаются. «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких, – пишет в воспоминаниях Анна Григорьевна. – Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н.П. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению».

В то же время в Женеве проживает Герцен, но ни один из них не ищет возобновления знакомства. Город невелик, встречи избежать невозможно. Они сталкиваются на улице. Достоевский – Майкову: «Никого-то не знаю здесь и рад тому. С нашими умниками противно и встретиться. О бедные, о ничтожные, о дрянь, распухшая от самолюбия, о говно! Противно! С Герценом случайно встретился на улице, десять минут проговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками да и разошлись». Герцен отвечает взаимностью и пишет Огареву: «Роман Достоевского я частью читал в “Русском вестнике” – в нем много нелепого». Речь идет о «Преступлении и наказании».

Приближаются роды, надо готовить мир к приему нового человека. «В половине декабря 1867 мы, в ожидании моего разрешения от бремени, переселились на другую квартиру, на rue du Mont-Blanc, рядом, около англиканской церкви. На этот раз мы взяли две комнаты, из них одну очень большую, в четыре окна, с видом на церковь. Квартира была лучше первой, но о добрых старушках, прежних хозяйках, нам пришлось много раз пожалеть. Новые хозяева постоянно отсутствовали, и дома оставалась одна служанка, уроженка немецкой Швейцарии, мало понимавшая по-французски и не способная ни в чем мне помочь. Поэтому Федор Михайлович решил взять garde-malade (сиделку. – М.Ш.) для ухода за ребенком и за мной во время болезни».

На новой квартире давление романа усиливается. Из письма племяннице Соне Ивановой: «Я занят ужасно, измучен заботой, а главное беспрерывною мыслию, что вот не поспею выслать в редакцию продолжение романа, вот опоздаю». Майкову: «А со мной было вот что: работал и мучился. Вы знаете, что такое значит сочинять. Нет, слава Богу, вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытывали адского мучения».

Жалобы на безденежье в письмах не прекращаются. П.А. Исаеву: «Нуждаюсь ужасно и постоянно. Живем копейками; всё заложили. Анна Григорьевна теперь уж на последних часах. Думаю, не родит ли сегодня в ночь?»

И вот долгожданный момент наступает. Анна Григорьевна: «В непрерывной общей работе по написанию романа и в других заботах быстро прошла для нас зима, и наступил февраль 1868 года, когда и произошло столь желанное и тревожившее нас событие». Роды совпадают с приступом падучей. После внезапной перемены погоды у Достоевского начинаются припадки эпилепсии. Измучившись, он засыпает. А уже идут схватки.

«Я выносила боли часа три, но под конец стала бояться, что останусь без помощи, и как ни жаль мне было тревожить моего больного мужа, но решила его разбудить. И вот я тихонько дотронулась до его плеча. Федор Михайлович быстро поднял с подушки голову и спросил: