Страница:

Но вернемся к Кропоткину. Город на Роне сыграл в его жизни, может быть, решающую роль. Кропоткинская «клятва на Воробьевых горах» приходится на женевские холмы: «Всё больше и больше я чувствовал, что обязан посвятить себя всецело массам. Степняк в своем романе “Андрей Кожухов” говорит, что каждый революционер переживает в жизни момент, когда какие-нибудь обстоятельства, иногда самые ничтожные сами по себе, заставляют его дать себе “аннибалову клятву” беззаветно отдаться революционной деятельности. Я знаю этот момент и пережил его после одного большого собрания в Temple Unique по случаю Парижской Коммуны (18 марта)…Возвратившись в свою комнатку в небольшом отеле возле горы, я долго не мог заснуть, раздумывая над наплывом новых впечатлений. Я всё больше и больше проникался любовью к рабочим массам, и я решил, я дал себе слово отдать мою жизнь на дело освобождения трудящихся. Они борются. Мы им нужны, наши знания, наши силы им необходимы – я буду с ними».

Познакомившись поближе с работой секций Интернационала, Кропоткин, однако, скоро разочаровывается. Будущий теоретик анархизма не в восторге от марксистского социализма. Его тянет к «антигосударственникам», бакунистам. Так происходит его встреча с Николаем Жуковским, лидером женевских сторонников Бакунина. Жуковский, за границей с 1862 года, – непременный участник всех швейцарских эмигрантских начинаний. Знакомец Герцена, он сотрудничает в «Колоколе», как представитель «молодой эмиграции» присутствует на женевском «объединительном» съезде 1864 года, участвует в издании революционных органов «Народное дело», «Община», «Работник». Эмигрантская жизнь не дается легко – он умрет в Женеве от алкоголизма. «Жуковский принял меня дружески, – продолжает Кропоткин, – и сразу заявил, что их женевская секция ничего собою не представляет, но если я хочу познакомиться с идеями и борцами Юрской федерации Интернационала, то мне надо съездить в Невшатель и оттуда в горы, к часовщикам в Сэнт-Имье и в Сонвилье».

Кропоткин решает ехать к часовщикам-анархистам. Перед отъездом происходит его примечательное прощание с Утиным.

«Мы расстались с ним дружески, и я обещал ему писать.

– Только какая у вас на этот счет формула, – спросил я, – cher compagnon (дорогой товарищ) или cher citoyen (уважаемый гражданин)?

Утин посмотрел на меня и со вздохом сказал:

– Нет, вы к нам не вернетесь. Вы с ними останетесь и писать мне не будете, а напишете разве “cher сукин сын”».

Утинское пророчество окажется верным – с марксистами последователи Кропоткина станут ярыми врагами.

Сам Петр Алексеевич вернется в Женеву через несколько лет уже одним из признанных лидеров анархизма. В начале 1879 года он основывает здесь свою знаменитую газету “Le Revolte”. «Большинство статей пришлось писать самому, – вспоминает Кропоткин в “Записках революционера”. – Издательский капитал наш состоял всего из двадцати трех франков; но мы все усердно принялись собирать деньги и выпустили первый номер. Тон нашего журнала был умеренный, но сущность его была революционная, и я по мере сил старался излагать в нем самые сложные экономические и исторические вопросы понятным для развитых рабочих языком. Наша прежняя газета в лучшие времена расходилась всего в шестистах экземплярах. Теперь же мы отпечатали “Le Revolte” в двух тысячах экземпляров, и через несколько дней они все разошлись».

Редакция газеты располагалась на улице Норд.

Женева становится для Кропоткина не только местом приложения его революционной энергии, но и городом личного счастья. В 1878 году он знакомится в начале лета с молодой студенткой Женевского университета Софьей Григорьевной Ананьевой-Рабинович, изучавшей биологию. Той же осенью они женятся. В письме другу Кропоткин сообщает: «Я встретился в Женеве с одной русской женщиной, молодой, тихой, доброй, с одним из тех удивительных характеров, которые после суровой молодости становятся еще лучше. Она меня очень полюбила, я ее тоже». Разница в возрасте между ними – четырнадцать лет. Свое детство до семнадцати она провела в Сибири, куда был сослан ее отец. Софья Григорьевна будет верной подругой Кропоткину до самой его смерти и сама проживет долгую жизнь – умрет только в 1941 году.

Как и подобает не признающему государства и его рестриктов анархисту, Кропоткин селится в Женеве под чужим именем и без официального разрешения. Зажигательные статьи для своей мятежной газеты, однако, придется писать ему недолго – в 1881 году его вышлют из Швейцарии. Поводом послужит его протест против казни народовольцев. 21 апреля 1881 года на стенах домов в Женеве расклеиваются его прокламации, в которых казнь убийц Александра II расценивается как «неслыханное варварство, достойное протеста и возмущения цивилизованного мира».

Мысль издавать газету в Женеве пришла Кропоткину не случайно. Этот город – центр русской эмигрантской печати вплоть до самой революции.

Уже в шестидесятые года как реакция на нежелание Герцена поделиться «Колоколом» возникает несколько новых издательств и типографий, в том числе в 1866 году – типография Элпидина, в 1869 году – Трусова и другие.

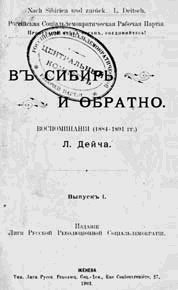

Брошюра С.М. Степняка-Кравчинского

Брошюра С.М. Степняка-Кравчинского

Михаил Константинович Элпидин – женевский долгожитель, одна из тех ярких личностей, которые определяют лицо и атмосферу русской эмигрантской жизни. Участник «Земли и воли», в 1865 году он бежит из казанской тюрьмы и эмигрирует в Швейцарию. В Женеве он начинает заниматься издательской деятельностью и так преуспевает, что его называют «русским Гутенбергом». Типография его располагалась на улице Террасьер (rue Terrassie`re, 24). Славой своей в России он обязан тому, что издает в Женеве первое собрание сочинений Чернышевского. Среди других знаменитых изданий можно назвать выпущенную в 1892 году поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с запрещенными стихами, в 1895 году – «Исповедь» Толстого и другие не выходившие в России произведения писателя. Собирал Элпидин и книги. В частности, именно он приобрел после разгона правительственным указом русского Цюриха библиотеку Сажина. Элпидин был членом женевской секции Первого Интернационала, с 1876 года – гражданином Швейцарии, а с 1886-го – еще и тайным агентом Департамента полиции, но надо отметить, что полученные от охранки 18 000 франков были потрачены опять же на издание запрещенной в России литературы.

В Женеве живет в семидесятые годы со своей женой Александрой Дементьевой, с которой он вместе судился в 1871 году по процессу Нечаева, Петр Никитич Ткачев, «русский бланкист», еще один вдохновитель русского террора. Порвав с Лавровым, перебазировавшимся из Цюриха в Париж, Ткачев возвращается в Швейцарию, где связывается со «Славянским кружком» Турского и арестованного уже Нечаева и занимает вакантное место революционного вождя. Энергичный Турский поддерживает Ткачева, и с 1875 по 1879 год они выпускают в Женеве «Набат», рассчитанный на студенческую молодежь. Программный номер выходит в ноябре 1875 года. Лозунг журнала – «Делать революцию, делать скорее!». Главная мысль издания – немедленная революция. Основной тезис сформулирован также в статье «Задачи революционной пропаганды в России»: «Поторопитесь же! В набат! В набат! Сегодня мы сила!» Бессмысленности пропаганды Ткачев противопоставляет полезность бунтов, пусть и подавленных: «Результат подавленного восстания – много крови, много жертв; он-то и важен».

В то же время в Женеве выходит «Работник» – нелегальная газета, издававшаяся эмигрантами-бакунистами З.К. Ралли, Н.И. Жуковским, А.Л. Эльсницем и другими, – первое русское периодическое издание, рассчитанное на фабричных рабочих и крестьян. С января 1875-го по март 1876-го печатается пятнадцать номеров.

Выпускается в Женеве и много других революционных изданий, жизнь которых, как правило, оказывается непродолжительной – один-два номера.

Выходит из-под женевского печатного станка не только «политическая» литература, но и запрещенная в России по совсем другим соображениям. Так, например, в Женеве увидели свет «в год обскурантизма» «Заветные сказки» Афанасьева, а через семь лет, в 1879-м, – «Русский эрот не для дам. Сборник эротических стихотворений».

Печатается и художественная литература революционного содержания. В 1892 году в женевской Вольной русской типографии выходит роман Софьи Ковалевской «Нигилистка». Закончить книгу профессор математики при жизни не успела, и текст публикуется с предисловием и в обработке ее друга жизни Максима Ковалевского. Прототипом главной героини является племянница жены Пушкина, Вера Сергеевна Гончарова, которая из жалости и революционного пыла выходит замуж за приговоренного к одиночному заключению нигилиста.

Славе своей как столице эмигрантской печати Женева в чем-то обязана и такой колоритной фигуре, как Кузьма Ляхоцкий. Этот рабочий-типограф родом с Украины становится женевской легендой и пользуется славой местной знаменитости у нескольких поколений русских революционеров.

Упоминание о нем встречаем в «Записках революционера». Поскольку Кропоткину трудно найти типографию для издания своей анархистской газеты – швейцарские типографы зависели от государственных заказов и боялись потерять их, – он заводит собственную Юрскую типографию, находившуюся на улице Гротт (rue des Grottes), где издатель устраивается в маленькой комнатке с одним наборщиком-малороссом. «К несчастью, – вспоминает Кропоткин, – он не знал по-французски. Я писал статьи мои лучшим почерком <…> но Кузьма отличался способностью читать по-французски на свой лад. Вместо “imme´diatement” он читал “immidiotarmut” или “inmuidiatmunt” и, соответственно с этим, набирал французские слова своего собственного изобретения. Но так как он соблюдал промежутки и не удлинял строк, то нужно было только переменить букв десять в строке, и всё налаживалось. Мы были с ним в самых лучших отношениях, и под его руководством я сам вскоре научился немного набирать».

Ляхоцкий эмигрирует в Швейцарию, будучи замешан в дела землевольцев-южан, и с конца 1870-х годов безвыездно живет в Женеве, зарабатывая себе на жизнь печатанием революционных прокламаций и изданий любого направления.

«Кузьма Ляхоцкий сам набирал и печатал при помощи своей маленькой ручной типографии, – пишет о малороссе в своих мемуарах революционный публицист Федорченко-Чаров. – Впоследствии он приобрел в предместье Женевы, Ланей, небольшой домишко с маленьким куском земли, на котором выращивал различные овощи и, кормясь ими, остаток вывозил на женевский базар, чем и существовал. <…> В своем хозяйстве он завел также разведение свиней, и рассказывали даже о том, что когда в Женеве шла ожесточенная полемика между эсерами и искровцами, то он, будучи беспартийным, откликнулся на нее более чем оригинальным образом, изобличавшим в нем поистине сатириконовский талант: он снялся на фотографической карточке вместе с молодыми поросятами по бокам и сделал такую злободневную для этого времени надпись: “Я и моя партия”. Лично я не видел этой фотографии, но некоторые уверяли меня, что карточка красовалась в витринах женевских магазинов, и в том числе в витрине русского книжного магазина старого эмигранта 60-х годов известного Элпидина».

Успел послужить Кузьма Ляхоцкий за свою долгую эмигрантскую жизнь и большевикам. Карпинский в «Страничках прошлого» вспоминает: «Кузьма набирал решительно всё что угодно и для кого угодно. Всех заказчиков он добродушно называл “сочинителями” и удовлетворял по возможности каждого. <…> Работал Кузьма один. А тут как на грех приехала к нему неизвестно откуда взявшаяся жена, не раз упоминаемая в письмах Владимира Ильича Кузьмиха. Эта ворчливая красноносая старуха непрестанно ругала несчастного Кузьму за то, что он связывается с разными “аховыми” заказчиками, вместо того чтобы поступить на постоянную работу в швейцарскую типографию. “Сочинители” стали для Кузьмихи личными врагами. Особенно ненавидела она нас, большевиков. Выход очередного номера нашей газеты иногда зависел от благорасположения Кузьмихи. Недаром Владимир Ильич требовал извещений на тему: “бюллетень настроения Кузьмихи и шансы на успех”».

Речь в этом отрывке идет об издании «Социал-демократа» – центрального органа большевиков во время войны в 1914–1915 годах. Не желая связывать выход теоретического органа партии с настроениями Кузьмихи, Ленин перенес выпуск издания в швейцарскую типографию в Бюмплице близ Берна.

Женева играет огромную роль в становлении русских революционных политических партий. Здесь проходят партийные университеты новички, здесь извергают речи ораторы, дерутся, иногда в буквальном смысле, за влияние на умы и души вожди. Здесь в тишине библиотек составляются руководства к террору, а в потайных лабораториях готовятся бомбы для соотечественников.

В.Н. Фигнер

В.Н. Фигнер

На берегах Роны находится один из опорных заграничных пунктов народовольцев. В Женеве Вера Фигнер знакомится с Николаем Морозовым, членом Исполнительного комитета «Народной воли». Этот человек, один из главных лидеров бомбистов, приговоренный к бессрочной каторге, в качестве исключения из общей судьбы политкаторжан при сталинском социализме доживет до победы над Германией и умрет только в 1946 году. Здесь в восьмидесятые годы XIX века находят прибежище другие революционеры этого круга: Саблин, агент народовольческого Исполнительного комитета, который застрелится при аресте в 1881 году, Клеменц, приезжавший нелегалом в Россию, чтобы освободить Чернышевского, Степняк-Кравчинский, знаменитый террорист и писатель, автор культового романа «Андрей Кожухов», действие которого начинается в Женеве.

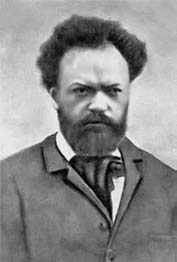

С.М. Степняк-Кравчинский

С.М. Степняк-Кравчинский

Сергей Кравчинский, легендарный герой поколения, в 1873 году одним из первых «уходит в народ», в 1874 году одним из первых народников бежит за границу – в Швейцарию. Революционер-литератор издает в Женеве «Сказку о копейке» и уезжает бунтовать Италию, участвует в восстании в Беневенто. Просидев девять месяцев в итальянской тюрьме, после освобождения за неимением денег пешком добирается до Женевы. Здесь он вместе с Клеменцем и другими издает в 1878 году «Общину». В том же году, не удовлетворяясь только литературной деятельностью, едет в Россию и 4 августа 1878 года убивает шефа жандармов. Снова побег за границу, снова в Швейцарию, затем Степняк-Кравчинский переселяется в Лондон, пишет нашумевшие беллетристические произведения, пропагандировавшие русских революционеров, вроде «Подпольной России». Будучи другом Этель Лилиан Войнич, он дает ей прообраз Овода для одноименного романа. Доде пишет с него своих русских персонажей «Тартарена в Альпах». Конец Кравчинского трагичен: он будет раздавлен поездом под Лондоном в декабре 1895 года.

Один из самых известных русских адресов Женевы – улица Кандоль, 6 (rue de Candolle). По этому адресу проживал брат моршанского полицейского исправника, «отец» русского марксизма Георгий Валентинович Плеханов.

Плеханов, в те времена еще недавний народник, бежит за границу в 1880 году, оставив в России только что родившую жену. Вскоре Розалия Марковна Боград, отдав дочку знакомым, следует за ним в Женеву, где после ее приезда оба узнают, что ребенок заболел и умер. Так начинается для Плехановых жизнь в Швейцарии – тридцать семь лет в эмиграции.

Первое время они бедствуют, Розалия Марковна учится на врача, он подрабатывает уроками. Живут то в Женеве, то в Божи под Клараном. Со временем она начинает заниматься врачебной практикой, воспитывает двух родившихся уже в Швейцарии дочек, жизнь налаживается, и Плеханов может посвятить себя целиком марксизму.

В 1883 году в Женеве основывается первая русская марксистская группа «Освобождение труда». Основатели – бывшие народники-«чернопередельцы»: Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч.

Об Аксельроде, поселившемся в Цюрихе, более подробно рассказано в соответствующей главе.

Вера Засулич, пожалуй, самая прославленная русская террористка XIX века. В первый раз ее арестовывают в 1869 году по делу Нечаева – в его партию «Народная расправа» входила ее сестра, а сама Вера дала Нечаеву свой адрес для корреспонденции, что и послужило поводом для ареста. Петропавловка, ссылка. Вернувшись в Петербург, в 1878 году девушка стреляет в градоначальника Трепова. Дело разбирается под председательством Кони судом присяжных. Оправдание – характерное отношение русского общества к террору. Под аплодисменты восхищенной толпы покидает юная террористка здание суда. В том же году Засулич эмигрирует, сначала примыкает к народовольцам, потом вместе с Плехановым и Дейчем входит в группу «Освобождение труда». Дейч вспоминает, что деятельность их в Женеве началась с серии рефератов, с которыми должен был выступить каждый член группы: «Вера Ивановна Засулич, как привлекавшаяся по нечаевскому делу, должна была сообщить о нем, но, ввиду собравшейся еще более многочисленной публики, она, и без того застенчивая, до того сконфузилась, что не в состоянии была произнести ни слова, – лекция ее так и не состоялась». С тех пор Засулич вообще не выступает публично, служа больше совестью революционной эмиграции: к ней обращаются по всем бесконечным эмигрантским склокам и ссорам как к третейскому судье.

Известность получает и марксистское перо Засулич. Она переписывается с Марксом, общается с Энгельсом, с которым знакомится в Цюрихе в 1893 году во время конгресса Интернационала, переводит на русский язык марксистские первоисточники, участвует во многих социал-демократических изданиях, станет одним из редакторов «Искры», после раскола будет среди лидеров меньшевиков. Личного женского счастья она так и не найдет, целиком посвятив себя нуждам социал-демократии. Революционер Мартын Лядов вспоминает в своих мемуарах: «Она жила настоящей старой студенткой – в комнате невероятный беспорядок, весь пол засыпан окурками, на столе, на стульях, подоконниках настоящая каша из остатков пищи, груды книг, немытой посуды, корректурных листков, разных принадлежностей туалета и бесконечного количества газет, журналов на разных языках. Сама Вера Ивановна – очень застенчивая, вечно курящая старушка, которая очень душевно встретила нас, как бы стараясь обласкать новых товарищей». При первой возможности она вернется на родину и умрет в 1919 году в голодном опустевшем Петрограде.

Книга Л. Дейча

Книга Л. Дейча

Лев Григорьевич Дейч, политкаторжанин-долгожитель, доживет до военного лета 1941 года. Еще одна легенда русской революции. С 1874 года в народническом движении и первоначально бакунист. Бунтует безуспешно крестьян-молокан, потом участвует в знаменитом Чигиринском заговоре – с помощью подложного царского манифеста Дейч с товарищами обманом хотели поднять крестьян на восстание. Арестован, бежит из тюрьмы, эмигрирует в 1878 году в Швейцарию. Нелегалом возвращается в Россию, входит в общество «Земля и воля», вместе с Плехановым – один из основателей «Черного передела». С 1880-го снова в эмиграции, слушает лекции на философском факультете Базельского университета, основывает в Женеве журнал «На родине», под влиянием Плеханова дрейфует в сторону марксизма. В отличие от своего друга-теоретика, Дейч – революционер-практик. Он занимается организацией в Женеве типографии группы и всеми техническими вопросами. В 1884 году Дейч арестован при попытке провезти литературу в Россию, приговорен к 13 годам каторги. В 1901 году он бежит из Сибири проторенной еще Бакуниным дорогой через Японию и США и становится в эмиграции одним из лидеров социал-демократии. Его называют «искровским министром финансов и управделами». После февраля 17-го он вернется на родину, будет вместе с Плехановым критиковать большевистский переворот, останется в Советской России, чудом переживет чистки.

Г.В. Плеханов

Г.В. Плеханов

Задача группы Плеханова – издавать как можно больше марксистской литературы и наводнять ею Россию. Для осуществления нужны деньги. Источник средств можно было бы назвать парадоксальным, если бы речь шла не о России. Деньги на гибель русского капитализма щедрой рукой дают сами капиталисты. Из воспоминаний Аксельрода: «В Швейцарию приехал один русский барин-миллионер, врач по образованию, уже давно не занимавшийся практикой (а может быть, и никогда не практиковавший). К политике он никакого отношения не имел, жил в свое удовольствие, соря деньгами и пьянствуя. Но… он был шурином того Ваймара, который в 70-х годах помог Кропоткину бежать из тюремной больницы. И по семейной традиции он считал себя радикалом. Этот господин, – кажется Гурьев, – через одного эмигранта, одессита Долевича (большого любителя выпить и компанейского малого), познакомился с Плехановым и со мною. По-видимому, встречи с революционерами льстили его самолюбию, и сам он в моменты относительного протрезвления был не прочь поддержать честь имени своего шурина. Долевич предложил ему дать группе “Освобождение труда” деньги для издания большого солидного журнала. Богач согласился и в течение некоторого времени отпускал нам довольно крупные суммы».

После взрыва бомбы на Цюрихберге в 1889 году швейцарское правительство высылает нескольких эмигрантов, в том числе Плеханова. Высылка по-швейцарски означает следующее: Плеханов не имеет права жить в Швейцарии, но он селится в непосредственной близи от Женевы на границе в местечке Морне (Mornex), а поскольку семья его с детьми остается жить там, где и жили, он может приезжать домой сколько хочет. Так Плеханов проводит в «ссылке» несколько лет, пока в 1894 году под нажимом швейцарских друзей решение об «изгнании» Плеханова не отменяется. Он возвращается в Женеву. В этой квартире на улице Кандоль на втором (по русскому счету) этаже с июля 1894 года прописана жена Плеханова Розалия Боград с детьми. В ноябре 1895 года Плеханов получает временное разрешение снова жить в Женеве, а с 1904-го – постоянное. Здесь он живет до 1917 года – до своего возвращения в Россию.

Постепенно он сам и его квартира становятся русской достопримечательностью Женевы. «В Женеве мы группировались тогда вокруг вдохновлявшего нас центра, – вспоминает Бонч-Бруевич, – и этим центром, конечно, был Георгий Валентинович Плеханов».

И.Н. Мошинский, делегат Второго съезда социал-демократической партии, вспоминает, что, направляясь в Брюссель, делегаты собирались в Женеве: «Пришлось, конечно, исполнить долг добропорядочного социал-демократа и отправиться на поклон к Георгию Валентиновичу. Его, как известно, всегда можно было найти по вечерам, за час до сна, в кафе Ландольта, помещавшемся в том же доме, где наверху жила семья Плеханова, за кружкой пива. Георгий Валентинович уверял, что это – лучшее средство крепко заснуть, что научил его этому средству какой-то швейцарец-доктор. И он неизменно и аккуратно, как моцион перед сном, выполнял это оригинальное предписание врача».

Нанесение визита первому русскому марксисту – почетная обязанность не только приверженцев социал-демократических учений. «По субботам у Г.В., – читаем дальше у Мошинского, – всегда можно было найти несколько посетителей, сплошь и рядом из непартийной радикальствующей публики, путешествующей по Европе и считающей своим демократическим долгом посетить Г.В. Плеханова».

Плеханова посещает, например, Николай Бердяев, приехавший в Женеву для участия во Втором международном съезде философов.

В книге «Самопознание» Бердяев так рассказывает об этой встрече: «Вспоминаю, что я был на международном философском конгрессе в Женеве в 1904 году. Я тогда встречался с Плехановым, который был плохим философом и материалистом, но интересовался философскими вопросами. Мы ходили с ним по Женевскому бульвару и философствовали. Я пытался убедить его в том, что рационализм, и особенно рационализм материалистов, наивен, он основан на догматическом предположении о рациональности бытия материального. Но рациональный мир с его законами, с его детерминизмом и казуальными связями есть мир вторичный, а не первичный, он есть продукт рационализма, он раскрывается вторичному, рационализированному сознанию. Вряд ли Плеханов, по недостатку философской культуры, вполне понял то, что я говорил», – заключает Бердяев.

«Квартира Плехановых, – пишет в своих воспоминаниях И. Хародчинская, секретарша Георгия Валентиновича, – состояла из нескольких небольших комнат, обставленных самой простой, незатейливой мебелью. Лучшую комнату занимал кабинет Г.В., выходивший окнами на тихую неторговую улицу. По другую сторону улицы тянулся молчаливый фасад Женевского университета, с прилегавшим к нему с одной стороны садом (Bastion). Пространная комната производила с первого же взгляда впечатление настоящей лаборатории ученого и мыслителя. По стенам тянулись простые, заставленные книгами полки; кое-где – репродукции из западноевропейских музеев, “Моисей” Микеланжело, снимки картин эпохи итальянского Возрождения, гипсовый бюст Вольтера, прекрасный портрет Карла Маркса в большой раме; этажерка со специально подобранной литературой по искусству и по истории первобытной культуры; большой письменный стол, беспорядочно заваленный книгами, письмами, газетами, журналами на всевозможных наречиях и всевозможных направлений и оттенков; несколько мягких стульев, большое, невысокое кресло, в котором сидел Г.В. во время работы, книги на маленьких столах у окна, а иногда и на полу, – вот всё убранство кабинета. Г.В. не любил, когда убирали его стол. Он говорил с добродушным укором, что после наведения порядка ничего не найти».

Познакомившись поближе с работой секций Интернационала, Кропоткин, однако, скоро разочаровывается. Будущий теоретик анархизма не в восторге от марксистского социализма. Его тянет к «антигосударственникам», бакунистам. Так происходит его встреча с Николаем Жуковским, лидером женевских сторонников Бакунина. Жуковский, за границей с 1862 года, – непременный участник всех швейцарских эмигрантских начинаний. Знакомец Герцена, он сотрудничает в «Колоколе», как представитель «молодой эмиграции» присутствует на женевском «объединительном» съезде 1864 года, участвует в издании революционных органов «Народное дело», «Община», «Работник». Эмигрантская жизнь не дается легко – он умрет в Женеве от алкоголизма. «Жуковский принял меня дружески, – продолжает Кропоткин, – и сразу заявил, что их женевская секция ничего собою не представляет, но если я хочу познакомиться с идеями и борцами Юрской федерации Интернационала, то мне надо съездить в Невшатель и оттуда в горы, к часовщикам в Сэнт-Имье и в Сонвилье».

Кропоткин решает ехать к часовщикам-анархистам. Перед отъездом происходит его примечательное прощание с Утиным.

«Мы расстались с ним дружески, и я обещал ему писать.

– Только какая у вас на этот счет формула, – спросил я, – cher compagnon (дорогой товарищ) или cher citoyen (уважаемый гражданин)?

Утин посмотрел на меня и со вздохом сказал:

– Нет, вы к нам не вернетесь. Вы с ними останетесь и писать мне не будете, а напишете разве “cher сукин сын”».

Утинское пророчество окажется верным – с марксистами последователи Кропоткина станут ярыми врагами.

Сам Петр Алексеевич вернется в Женеву через несколько лет уже одним из признанных лидеров анархизма. В начале 1879 года он основывает здесь свою знаменитую газету “Le Revolte”. «Большинство статей пришлось писать самому, – вспоминает Кропоткин в “Записках революционера”. – Издательский капитал наш состоял всего из двадцати трех франков; но мы все усердно принялись собирать деньги и выпустили первый номер. Тон нашего журнала был умеренный, но сущность его была революционная, и я по мере сил старался излагать в нем самые сложные экономические и исторические вопросы понятным для развитых рабочих языком. Наша прежняя газета в лучшие времена расходилась всего в шестистах экземплярах. Теперь же мы отпечатали “Le Revolte” в двух тысячах экземпляров, и через несколько дней они все разошлись».

Редакция газеты располагалась на улице Норд.

Женева становится для Кропоткина не только местом приложения его революционной энергии, но и городом личного счастья. В 1878 году он знакомится в начале лета с молодой студенткой Женевского университета Софьей Григорьевной Ананьевой-Рабинович, изучавшей биологию. Той же осенью они женятся. В письме другу Кропоткин сообщает: «Я встретился в Женеве с одной русской женщиной, молодой, тихой, доброй, с одним из тех удивительных характеров, которые после суровой молодости становятся еще лучше. Она меня очень полюбила, я ее тоже». Разница в возрасте между ними – четырнадцать лет. Свое детство до семнадцати она провела в Сибири, куда был сослан ее отец. Софья Григорьевна будет верной подругой Кропоткину до самой его смерти и сама проживет долгую жизнь – умрет только в 1941 году.

Как и подобает не признающему государства и его рестриктов анархисту, Кропоткин селится в Женеве под чужим именем и без официального разрешения. Зажигательные статьи для своей мятежной газеты, однако, придется писать ему недолго – в 1881 году его вышлют из Швейцарии. Поводом послужит его протест против казни народовольцев. 21 апреля 1881 года на стенах домов в Женеве расклеиваются его прокламации, в которых казнь убийц Александра II расценивается как «неслыханное варварство, достойное протеста и возмущения цивилизованного мира».

Мысль издавать газету в Женеве пришла Кропоткину не случайно. Этот город – центр русской эмигрантской печати вплоть до самой революции.

Уже в шестидесятые года как реакция на нежелание Герцена поделиться «Колоколом» возникает несколько новых издательств и типографий, в том числе в 1866 году – типография Элпидина, в 1869 году – Трусова и другие.

Михаил Константинович Элпидин – женевский долгожитель, одна из тех ярких личностей, которые определяют лицо и атмосферу русской эмигрантской жизни. Участник «Земли и воли», в 1865 году он бежит из казанской тюрьмы и эмигрирует в Швейцарию. В Женеве он начинает заниматься издательской деятельностью и так преуспевает, что его называют «русским Гутенбергом». Типография его располагалась на улице Террасьер (rue Terrassie`re, 24). Славой своей в России он обязан тому, что издает в Женеве первое собрание сочинений Чернышевского. Среди других знаменитых изданий можно назвать выпущенную в 1892 году поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с запрещенными стихами, в 1895 году – «Исповедь» Толстого и другие не выходившие в России произведения писателя. Собирал Элпидин и книги. В частности, именно он приобрел после разгона правительственным указом русского Цюриха библиотеку Сажина. Элпидин был членом женевской секции Первого Интернационала, с 1876 года – гражданином Швейцарии, а с 1886-го – еще и тайным агентом Департамента полиции, но надо отметить, что полученные от охранки 18 000 франков были потрачены опять же на издание запрещенной в России литературы.

В Женеве живет в семидесятые годы со своей женой Александрой Дементьевой, с которой он вместе судился в 1871 году по процессу Нечаева, Петр Никитич Ткачев, «русский бланкист», еще один вдохновитель русского террора. Порвав с Лавровым, перебазировавшимся из Цюриха в Париж, Ткачев возвращается в Швейцарию, где связывается со «Славянским кружком» Турского и арестованного уже Нечаева и занимает вакантное место революционного вождя. Энергичный Турский поддерживает Ткачева, и с 1875 по 1879 год они выпускают в Женеве «Набат», рассчитанный на студенческую молодежь. Программный номер выходит в ноябре 1875 года. Лозунг журнала – «Делать революцию, делать скорее!». Главная мысль издания – немедленная революция. Основной тезис сформулирован также в статье «Задачи революционной пропаганды в России»: «Поторопитесь же! В набат! В набат! Сегодня мы сила!» Бессмысленности пропаганды Ткачев противопоставляет полезность бунтов, пусть и подавленных: «Результат подавленного восстания – много крови, много жертв; он-то и важен».

В то же время в Женеве выходит «Работник» – нелегальная газета, издававшаяся эмигрантами-бакунистами З.К. Ралли, Н.И. Жуковским, А.Л. Эльсницем и другими, – первое русское периодическое издание, рассчитанное на фабричных рабочих и крестьян. С января 1875-го по март 1876-го печатается пятнадцать номеров.

Выпускается в Женеве и много других революционных изданий, жизнь которых, как правило, оказывается непродолжительной – один-два номера.

Выходит из-под женевского печатного станка не только «политическая» литература, но и запрещенная в России по совсем другим соображениям. Так, например, в Женеве увидели свет «в год обскурантизма» «Заветные сказки» Афанасьева, а через семь лет, в 1879-м, – «Русский эрот не для дам. Сборник эротических стихотворений».

Печатается и художественная литература революционного содержания. В 1892 году в женевской Вольной русской типографии выходит роман Софьи Ковалевской «Нигилистка». Закончить книгу профессор математики при жизни не успела, и текст публикуется с предисловием и в обработке ее друга жизни Максима Ковалевского. Прототипом главной героини является племянница жены Пушкина, Вера Сергеевна Гончарова, которая из жалости и революционного пыла выходит замуж за приговоренного к одиночному заключению нигилиста.

Славе своей как столице эмигрантской печати Женева в чем-то обязана и такой колоритной фигуре, как Кузьма Ляхоцкий. Этот рабочий-типограф родом с Украины становится женевской легендой и пользуется славой местной знаменитости у нескольких поколений русских революционеров.

Упоминание о нем встречаем в «Записках революционера». Поскольку Кропоткину трудно найти типографию для издания своей анархистской газеты – швейцарские типографы зависели от государственных заказов и боялись потерять их, – он заводит собственную Юрскую типографию, находившуюся на улице Гротт (rue des Grottes), где издатель устраивается в маленькой комнатке с одним наборщиком-малороссом. «К несчастью, – вспоминает Кропоткин, – он не знал по-французски. Я писал статьи мои лучшим почерком <…> но Кузьма отличался способностью читать по-французски на свой лад. Вместо “imme´diatement” он читал “immidiotarmut” или “inmuidiatmunt” и, соответственно с этим, набирал французские слова своего собственного изобретения. Но так как он соблюдал промежутки и не удлинял строк, то нужно было только переменить букв десять в строке, и всё налаживалось. Мы были с ним в самых лучших отношениях, и под его руководством я сам вскоре научился немного набирать».

Ляхоцкий эмигрирует в Швейцарию, будучи замешан в дела землевольцев-южан, и с конца 1870-х годов безвыездно живет в Женеве, зарабатывая себе на жизнь печатанием революционных прокламаций и изданий любого направления.

«Кузьма Ляхоцкий сам набирал и печатал при помощи своей маленькой ручной типографии, – пишет о малороссе в своих мемуарах революционный публицист Федорченко-Чаров. – Впоследствии он приобрел в предместье Женевы, Ланей, небольшой домишко с маленьким куском земли, на котором выращивал различные овощи и, кормясь ими, остаток вывозил на женевский базар, чем и существовал. <…> В своем хозяйстве он завел также разведение свиней, и рассказывали даже о том, что когда в Женеве шла ожесточенная полемика между эсерами и искровцами, то он, будучи беспартийным, откликнулся на нее более чем оригинальным образом, изобличавшим в нем поистине сатириконовский талант: он снялся на фотографической карточке вместе с молодыми поросятами по бокам и сделал такую злободневную для этого времени надпись: “Я и моя партия”. Лично я не видел этой фотографии, но некоторые уверяли меня, что карточка красовалась в витринах женевских магазинов, и в том числе в витрине русского книжного магазина старого эмигранта 60-х годов известного Элпидина».

Успел послужить Кузьма Ляхоцкий за свою долгую эмигрантскую жизнь и большевикам. Карпинский в «Страничках прошлого» вспоминает: «Кузьма набирал решительно всё что угодно и для кого угодно. Всех заказчиков он добродушно называл “сочинителями” и удовлетворял по возможности каждого. <…> Работал Кузьма один. А тут как на грех приехала к нему неизвестно откуда взявшаяся жена, не раз упоминаемая в письмах Владимира Ильича Кузьмиха. Эта ворчливая красноносая старуха непрестанно ругала несчастного Кузьму за то, что он связывается с разными “аховыми” заказчиками, вместо того чтобы поступить на постоянную работу в швейцарскую типографию. “Сочинители” стали для Кузьмихи личными врагами. Особенно ненавидела она нас, большевиков. Выход очередного номера нашей газеты иногда зависел от благорасположения Кузьмихи. Недаром Владимир Ильич требовал извещений на тему: “бюллетень настроения Кузьмихи и шансы на успех”».

Речь в этом отрывке идет об издании «Социал-демократа» – центрального органа большевиков во время войны в 1914–1915 годах. Не желая связывать выход теоретического органа партии с настроениями Кузьмихи, Ленин перенес выпуск издания в швейцарскую типографию в Бюмплице близ Берна.

Женева играет огромную роль в становлении русских революционных политических партий. Здесь проходят партийные университеты новички, здесь извергают речи ораторы, дерутся, иногда в буквальном смысле, за влияние на умы и души вожди. Здесь в тишине библиотек составляются руководства к террору, а в потайных лабораториях готовятся бомбы для соотечественников.

На берегах Роны находится один из опорных заграничных пунктов народовольцев. В Женеве Вера Фигнер знакомится с Николаем Морозовым, членом Исполнительного комитета «Народной воли». Этот человек, один из главных лидеров бомбистов, приговоренный к бессрочной каторге, в качестве исключения из общей судьбы политкаторжан при сталинском социализме доживет до победы над Германией и умрет только в 1946 году. Здесь в восьмидесятые годы XIX века находят прибежище другие революционеры этого круга: Саблин, агент народовольческого Исполнительного комитета, который застрелится при аресте в 1881 году, Клеменц, приезжавший нелегалом в Россию, чтобы освободить Чернышевского, Степняк-Кравчинский, знаменитый террорист и писатель, автор культового романа «Андрей Кожухов», действие которого начинается в Женеве.

Сергей Кравчинский, легендарный герой поколения, в 1873 году одним из первых «уходит в народ», в 1874 году одним из первых народников бежит за границу – в Швейцарию. Революционер-литератор издает в Женеве «Сказку о копейке» и уезжает бунтовать Италию, участвует в восстании в Беневенто. Просидев девять месяцев в итальянской тюрьме, после освобождения за неимением денег пешком добирается до Женевы. Здесь он вместе с Клеменцем и другими издает в 1878 году «Общину». В том же году, не удовлетворяясь только литературной деятельностью, едет в Россию и 4 августа 1878 года убивает шефа жандармов. Снова побег за границу, снова в Швейцарию, затем Степняк-Кравчинский переселяется в Лондон, пишет нашумевшие беллетристические произведения, пропагандировавшие русских революционеров, вроде «Подпольной России». Будучи другом Этель Лилиан Войнич, он дает ей прообраз Овода для одноименного романа. Доде пишет с него своих русских персонажей «Тартарена в Альпах». Конец Кравчинского трагичен: он будет раздавлен поездом под Лондоном в декабре 1895 года.

Один из самых известных русских адресов Женевы – улица Кандоль, 6 (rue de Candolle). По этому адресу проживал брат моршанского полицейского исправника, «отец» русского марксизма Георгий Валентинович Плеханов.

Плеханов, в те времена еще недавний народник, бежит за границу в 1880 году, оставив в России только что родившую жену. Вскоре Розалия Марковна Боград, отдав дочку знакомым, следует за ним в Женеву, где после ее приезда оба узнают, что ребенок заболел и умер. Так начинается для Плехановых жизнь в Швейцарии – тридцать семь лет в эмиграции.

Первое время они бедствуют, Розалия Марковна учится на врача, он подрабатывает уроками. Живут то в Женеве, то в Божи под Клараном. Со временем она начинает заниматься врачебной практикой, воспитывает двух родившихся уже в Швейцарии дочек, жизнь налаживается, и Плеханов может посвятить себя целиком марксизму.

В 1883 году в Женеве основывается первая русская марксистская группа «Освобождение труда». Основатели – бывшие народники-«чернопередельцы»: Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч.

Об Аксельроде, поселившемся в Цюрихе, более подробно рассказано в соответствующей главе.

Вера Засулич, пожалуй, самая прославленная русская террористка XIX века. В первый раз ее арестовывают в 1869 году по делу Нечаева – в его партию «Народная расправа» входила ее сестра, а сама Вера дала Нечаеву свой адрес для корреспонденции, что и послужило поводом для ареста. Петропавловка, ссылка. Вернувшись в Петербург, в 1878 году девушка стреляет в градоначальника Трепова. Дело разбирается под председательством Кони судом присяжных. Оправдание – характерное отношение русского общества к террору. Под аплодисменты восхищенной толпы покидает юная террористка здание суда. В том же году Засулич эмигрирует, сначала примыкает к народовольцам, потом вместе с Плехановым и Дейчем входит в группу «Освобождение труда». Дейч вспоминает, что деятельность их в Женеве началась с серии рефератов, с которыми должен был выступить каждый член группы: «Вера Ивановна Засулич, как привлекавшаяся по нечаевскому делу, должна была сообщить о нем, но, ввиду собравшейся еще более многочисленной публики, она, и без того застенчивая, до того сконфузилась, что не в состоянии была произнести ни слова, – лекция ее так и не состоялась». С тех пор Засулич вообще не выступает публично, служа больше совестью революционной эмиграции: к ней обращаются по всем бесконечным эмигрантским склокам и ссорам как к третейскому судье.

Известность получает и марксистское перо Засулич. Она переписывается с Марксом, общается с Энгельсом, с которым знакомится в Цюрихе в 1893 году во время конгресса Интернационала, переводит на русский язык марксистские первоисточники, участвует во многих социал-демократических изданиях, станет одним из редакторов «Искры», после раскола будет среди лидеров меньшевиков. Личного женского счастья она так и не найдет, целиком посвятив себя нуждам социал-демократии. Революционер Мартын Лядов вспоминает в своих мемуарах: «Она жила настоящей старой студенткой – в комнате невероятный беспорядок, весь пол засыпан окурками, на столе, на стульях, подоконниках настоящая каша из остатков пищи, груды книг, немытой посуды, корректурных листков, разных принадлежностей туалета и бесконечного количества газет, журналов на разных языках. Сама Вера Ивановна – очень застенчивая, вечно курящая старушка, которая очень душевно встретила нас, как бы стараясь обласкать новых товарищей». При первой возможности она вернется на родину и умрет в 1919 году в голодном опустевшем Петрограде.

Лев Григорьевич Дейч, политкаторжанин-долгожитель, доживет до военного лета 1941 года. Еще одна легенда русской революции. С 1874 года в народническом движении и первоначально бакунист. Бунтует безуспешно крестьян-молокан, потом участвует в знаменитом Чигиринском заговоре – с помощью подложного царского манифеста Дейч с товарищами обманом хотели поднять крестьян на восстание. Арестован, бежит из тюрьмы, эмигрирует в 1878 году в Швейцарию. Нелегалом возвращается в Россию, входит в общество «Земля и воля», вместе с Плехановым – один из основателей «Черного передела». С 1880-го снова в эмиграции, слушает лекции на философском факультете Базельского университета, основывает в Женеве журнал «На родине», под влиянием Плеханова дрейфует в сторону марксизма. В отличие от своего друга-теоретика, Дейч – революционер-практик. Он занимается организацией в Женеве типографии группы и всеми техническими вопросами. В 1884 году Дейч арестован при попытке провезти литературу в Россию, приговорен к 13 годам каторги. В 1901 году он бежит из Сибири проторенной еще Бакуниным дорогой через Японию и США и становится в эмиграции одним из лидеров социал-демократии. Его называют «искровским министром финансов и управделами». После февраля 17-го он вернется на родину, будет вместе с Плехановым критиковать большевистский переворот, останется в Советской России, чудом переживет чистки.

Задача группы Плеханова – издавать как можно больше марксистской литературы и наводнять ею Россию. Для осуществления нужны деньги. Источник средств можно было бы назвать парадоксальным, если бы речь шла не о России. Деньги на гибель русского капитализма щедрой рукой дают сами капиталисты. Из воспоминаний Аксельрода: «В Швейцарию приехал один русский барин-миллионер, врач по образованию, уже давно не занимавшийся практикой (а может быть, и никогда не практиковавший). К политике он никакого отношения не имел, жил в свое удовольствие, соря деньгами и пьянствуя. Но… он был шурином того Ваймара, который в 70-х годах помог Кропоткину бежать из тюремной больницы. И по семейной традиции он считал себя радикалом. Этот господин, – кажется Гурьев, – через одного эмигранта, одессита Долевича (большого любителя выпить и компанейского малого), познакомился с Плехановым и со мною. По-видимому, встречи с революционерами льстили его самолюбию, и сам он в моменты относительного протрезвления был не прочь поддержать честь имени своего шурина. Долевич предложил ему дать группе “Освобождение труда” деньги для издания большого солидного журнала. Богач согласился и в течение некоторого времени отпускал нам довольно крупные суммы».

После взрыва бомбы на Цюрихберге в 1889 году швейцарское правительство высылает нескольких эмигрантов, в том числе Плеханова. Высылка по-швейцарски означает следующее: Плеханов не имеет права жить в Швейцарии, но он селится в непосредственной близи от Женевы на границе в местечке Морне (Mornex), а поскольку семья его с детьми остается жить там, где и жили, он может приезжать домой сколько хочет. Так Плеханов проводит в «ссылке» несколько лет, пока в 1894 году под нажимом швейцарских друзей решение об «изгнании» Плеханова не отменяется. Он возвращается в Женеву. В этой квартире на улице Кандоль на втором (по русскому счету) этаже с июля 1894 года прописана жена Плеханова Розалия Боград с детьми. В ноябре 1895 года Плеханов получает временное разрешение снова жить в Женеве, а с 1904-го – постоянное. Здесь он живет до 1917 года – до своего возвращения в Россию.

Постепенно он сам и его квартира становятся русской достопримечательностью Женевы. «В Женеве мы группировались тогда вокруг вдохновлявшего нас центра, – вспоминает Бонч-Бруевич, – и этим центром, конечно, был Георгий Валентинович Плеханов».

И.Н. Мошинский, делегат Второго съезда социал-демократической партии, вспоминает, что, направляясь в Брюссель, делегаты собирались в Женеве: «Пришлось, конечно, исполнить долг добропорядочного социал-демократа и отправиться на поклон к Георгию Валентиновичу. Его, как известно, всегда можно было найти по вечерам, за час до сна, в кафе Ландольта, помещавшемся в том же доме, где наверху жила семья Плеханова, за кружкой пива. Георгий Валентинович уверял, что это – лучшее средство крепко заснуть, что научил его этому средству какой-то швейцарец-доктор. И он неизменно и аккуратно, как моцион перед сном, выполнял это оригинальное предписание врача».

Нанесение визита первому русскому марксисту – почетная обязанность не только приверженцев социал-демократических учений. «По субботам у Г.В., – читаем дальше у Мошинского, – всегда можно было найти несколько посетителей, сплошь и рядом из непартийной радикальствующей публики, путешествующей по Европе и считающей своим демократическим долгом посетить Г.В. Плеханова».

Плеханова посещает, например, Николай Бердяев, приехавший в Женеву для участия во Втором международном съезде философов.

В книге «Самопознание» Бердяев так рассказывает об этой встрече: «Вспоминаю, что я был на международном философском конгрессе в Женеве в 1904 году. Я тогда встречался с Плехановым, который был плохим философом и материалистом, но интересовался философскими вопросами. Мы ходили с ним по Женевскому бульвару и философствовали. Я пытался убедить его в том, что рационализм, и особенно рационализм материалистов, наивен, он основан на догматическом предположении о рациональности бытия материального. Но рациональный мир с его законами, с его детерминизмом и казуальными связями есть мир вторичный, а не первичный, он есть продукт рационализма, он раскрывается вторичному, рационализированному сознанию. Вряд ли Плеханов, по недостатку философской культуры, вполне понял то, что я говорил», – заключает Бердяев.

«Квартира Плехановых, – пишет в своих воспоминаниях И. Хародчинская, секретарша Георгия Валентиновича, – состояла из нескольких небольших комнат, обставленных самой простой, незатейливой мебелью. Лучшую комнату занимал кабинет Г.В., выходивший окнами на тихую неторговую улицу. По другую сторону улицы тянулся молчаливый фасад Женевского университета, с прилегавшим к нему с одной стороны садом (Bastion). Пространная комната производила с первого же взгляда впечатление настоящей лаборатории ученого и мыслителя. По стенам тянулись простые, заставленные книгами полки; кое-где – репродукции из западноевропейских музеев, “Моисей” Микеланжело, снимки картин эпохи итальянского Возрождения, гипсовый бюст Вольтера, прекрасный портрет Карла Маркса в большой раме; этажерка со специально подобранной литературой по искусству и по истории первобытной культуры; большой письменный стол, беспорядочно заваленный книгами, письмами, газетами, журналами на всевозможных наречиях и всевозможных направлений и оттенков; несколько мягких стульев, большое, невысокое кресло, в котором сидел Г.В. во время работы, книги на маленьких столах у окна, а иногда и на полу, – вот всё убранство кабинета. Г.В. не любил, когда убирали его стол. Он говорил с добродушным укором, что после наведения порядка ничего не найти».