Страница:

Сюда, в этот пансион на Авеню-дю-Май, приезжает в мае 1903 года из Лондона Ленин, заболевший от нервного напряжения, – шла подготовка к историческому Второму съезду партии. Крупская вспоминает, как, посоветовавшись с медиком-большевиком Тахтаревым, «вымазала Владимира Ильича йодом, чем причинила ему мучительную боль…По приезде свалился и пролежал две недели». С тех пор Ленин никогда не лечится у врачей-партийцев и после завоевания власти всегда будет пользоваться услугами лучших буржуазных специалистов. Свои мучения, связанные с пребыванием в этом пансионе, он вспомнит, когда будет писать письмо Горькому, узнав, что тот лечится у какого-то неизвестного русского врача, близкого к партии: «Дорогой Алексей Максимыч!.. Известие о том, что Вас лечит новым способом “большевик”, хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! Право же в 99 случаях из 100 врачи-товарищи “ослы”, как мне рассказал один хороший врач. Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных случаев) надо только у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретение большевика – это ужасно!!»

От угла площади Пленпале берет свое начало улица Каруж (rue de Carouge) – пожалуй, самая русская улица Женевы.

«Каруж, как и вся Женева, был очень тихим провинциальным уголком, – пишет в своих воспоминаниях “Пережитое” Владимир Зензинов, один из лидеров эсеров. – Здесь находились генеральные штабы обеих революционных партий – Партии социалистов-революционеров и Российской социал-демократической рабочей партии, здесь же выходили и оба журнала – “Революционная Россия” социалистов-революционеров и “Искра” социал-демократов».

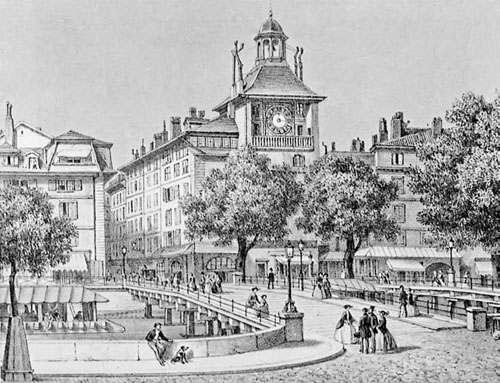

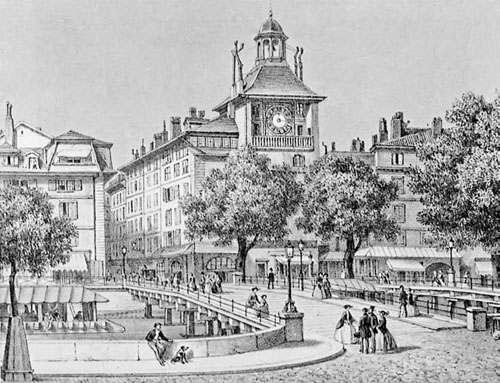

Женева середины XIX века

Женева середины XIX века

Каруж, где в основном селились русские студенты, самая многочисленная и шумная часть русской колонии, даже самими женевцами назывался “Petite Russie” – «маленькая Россия».

«В Женеве большевистский центр гнездился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами, Каружки и набережной реки Арвы, – вспоминает Крупская. – Тут помещались редакция “Вперед”, экспедиция, большевистская столовая Лепешинских».

Этот дом, построенный в начале века (rue de Carouge, 91–93), действительно был своеобразной штаб-квартирой эсдеков. В доме под номером 91 (а по-русски более подходит понятие подъезда, поскольку нумерация идет по подъездам, а не по зданиям) располагаются библиотека и архив РСДРП. Здесь прописан с лета 1904-го по осень 1905 года Ленин – на первом этаже в двух комнатах, как помечено в домовой книге: «Владимир Ульянов, литератор». Литератор платит 600 франков в год, но сам здесь не живет, хотя и бывает почти ежедневно. Квартира находится в распоряжении женевских большевиков, а вождь большевиков поселился на улице Давид Дюфур (rue David Dufour), № 3.

О жизни этого примечательного дома пишет в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич, один из первых, вместе со своей женой Величкиной, жильцов тогдашней новостройки:

«Наконец наступило время, когда мы могли подумать об открытии библиотеки. Мы отправили Веру Михайловну Величкину, нашего постоянного ходатая по квартирным делам, так как она была хорошо известна женевским гражданам и ее поручительства при снятии квартиры было вполне достаточно. Она съездила к хозяину огромного дома, в котором мы все жили (дом углом выходил на rue de la Carouge и rue de la Colline) и в котором помещались и столовая Лепешинских, и наша экспедиция, и кооперативная типография, где первое время печатались наши большевистские издания и наша газета “Вперед”.

В этом доме жили мы – Бонч-Бруевич, Лепешинские, Ильины, Мандельштамы, Абрамовы и целый ряд других товарищей, причем все эти квартиры были заселены по рекомендации Веры Михайловны. Первыми жителями в этом доме, когда он не был еще до конца отстроен, въехали мы с Верой Михайловной, а за нами потянулись и другие.

Управляющий этим домом немедленно согласился отдать нам большое помещение в первом этаже рядом со столовой Лепешинских под нашу библиотеку и архив, и мы тотчас же в кредит занялись оборудованием незатейливой, но вполне достаточной обстановки.

…Наконец пришло время открытия нашей библиотеки и архива, которые по-французски назывались “Bibliothe`que Centrale Russe” («Центральная русская библиотека»). Когда узнали в колонии, что такого-то числа открывается библиотека, к нам сразу в этот день пришло так много народу, что мы могли еле-еле всех принять и разместить в большом читальном зале, где стояло шесть больших простых деревянных белых столов, за каждым из них хорошо усаживалось двадцать пять человек. По стенам висели на деревянных держателях многочисленные газеты на русском и на иностранных языках. Среди русских изданий были нелегальные газеты и журналы, а также довольно большое количество газет, получаемых из России. Толстые журналы, которые мы к этому времени также стали получать, лежали на особом столе для всеобщего чтения… По нашим правилам в читальню мог зайти каждый, но все-таки требовалась хотя бы небольшая рекомендация. В библиотеку мог записаться тот, кто имел возможность представить более солидные рекомендации, которые, конечно, в такой обширной колонии, как женевская, всегда каждому порядочному человеку легко было достать».

Здесь же, на первом этаже в доме № 91 по «Каружке», основывается архив партии, которому предстоит вобрать в себя столько тайн и судеб двадцатого века. А начинается всё просто. «Я решил начать организацию нашего большевистского партийного социал-демократического музея и архива с той же широкой установкой по сбору материалов, – пишет Бонч-Бруевич. – Собрал из своей библиотеки всё то, что я мог отделить от нее, перенес эти книги в мою же квартиру в угол одной комнаты, сложил их и сказал присутствовавшим здесь товарищам: “Вот здесь, отсюда давайте строить нашу центральную Библиотеку и Архив, которые должны, как мне кажется, быть при Центральном Комитете нашей партии”». Так начинается Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. После отъезда Бонч-Бруевича в Россию до февраля 1917 года архивом заведует большевик Вячеслав Карпинский.

Библиотеку и архив во второй половине 1905 года посещают в день от сорока до ста человек. После массового отъезда в Россию в связи с революционными событиями библиотека начинает глохнуть и 4 февраля 1906 года прекращает свое существование. Часть книг пакуется в 132 ящика и отправляется из Женевы в Стокгольм, остальная, наиболее ценная, часть отдается на хранение Георгию Куклину, библиофилу и издателю, соединившему свою библиотеку с этими материалами и открывшему публичную библиотеку, перешедшую в 1907 году по его завещанию большевикам.

В соседнем подъезде, под номером 93, располагается в 1904–1905 годах «издательство социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина» – кооперативная типография, где набирается газета «Вперед», продолжившая ленинскую «Искру». На Третьем съезде она будет заменена на «Пролетарий» – издававшийся здесь же, на улице Каруж. О характере издательской деятельности, посвященной в основном борьбе с товарищами по партии, Ленин пишет в письме Луначарскому: «Невеселая работа, вонючая, слов нет, – но ведь мы не белоручки, а газетчики, и оставлять “подлость и яд” незаклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии».

Здесь же на первом этаже располагается и столовая Лепешинских – партийный клуб большевиков. Лепешинские познакомились с Лениным и Крупской еще в Сибири. Сын священника, Пантелеймон Лепешинский в ссылке играл с Лениным в шахматы по переписке. В 1903 году Лепешинский бежит из Сибири за границу и с декабря устраивается в Женеве. Вскоре к нему легально с заграничным паспортом в качестве студентки медицинского факультета Лозаннского университета приезжает его жена Ольга Борисовна. В своих воспоминаниях она пишет: «У нас возникла мысль открыть столовую, использовав ее не только для прокормления нашей семьи, но и как источник пополнения партийной кассы, а также как партийный большевистский клуб».

«Там играли в шахматы, рассматривали очень хорошо нарисованные остроумные карикатуры тов. Лепешинского, спорили, делились новостями, учились ценить и любить друг друга», – вспоминает Луначарский. В столовой Лепешинских вечерами музицирует Фотиева, будущая секретарша Ленина. В ее мемуарах читаем: «В ранней юности, увлекаясь сочинениями Писарева, я вычитала у него такую фразу: “Общество, которое занимается искусством, имея хотя бы одного неграмотного, похоже на дикаря, который ходит голым и носит золотые браслеты на руках”. Это произвело на меня неизгладимое впечатление, и, перейдя с отличием на старший курс консерватории, где я тогда училась, я вышла из нее и поступила на Бестужевские курсы».

Фотиевой аккомпанирует на скрипке Петр Красиков, который нелегально пересек границу Российской империи, неся с собой скрипку в футляре. Любитель музыки станет в Советской России сначала заместителем наркома юстиции, с 1924 года – прокурором Верховного суда, а с 1933-го – заместителем председателя Верховного суда СССР.

Вообще редкий из будущих советских функционеров не побывал в женевской эмиграции. В разное время здесь живут Александр Богданов, Лев Каменев, Симон Камо, Александра Коллонтай, Леонид Красин, Глеб Кржижановский, Михаил Ольминский, Алексей Рыков, Григорий Сокольников, Лев Троцкий и многие другие.

Сюда, в столовую Лепешинских, собираются взволнованные эмигранты, узнав из газет о петербургском расстреле 9 января. Вот так изображает эту сцену Солженицын в «Красном колесе»: «Шли январским вечером с Надей по улице – навстречу Луначарские, радостные, сияющие: “Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!!” Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции! – помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбужденные, пели, сколько сил добавилось, как все сразу оживились… Длинный Троцкий, еще вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. (И поехал.)».

Для своих тайных конспиративных совещаний, однако, большевики, опасаясь меньшевистских лазутчиков, используют каждый раз новые рестораны, куда обычно не ходят русские эмигранты. Так, в своих мемуарах Бонч-Бруевич вспоминает: «Я нашел налево от моста небольшую, весьма простую гостиницу, нечто вроде постоялого двора, которая имела свой ресторан, а при нем отдельную комнату, окна которой выходили во фруктовый сад. Комната вполне соответствовала намеченным конспиративным целям и могла вместить человек тридцать, т. е. вполне была достаточна для нашего собрания. Я условился с хозяином, что соберутся русские для обсуждения устройства ферейна, цель которого – помогать друг другу в прогулках по горам Швейцарии и выработке маршрутов прогулок. Хозяин гостиницы был очень доволен, узнав, что мы все альпинисты».

Вот еще несколько русских адресов в Женеве, связанных с большевиками.

На улице Кулувреньер (rue de la Coulouvrenie`re, 27) находилась типография, в которой печаталась «Искра» – сперва большевистская, потом, после выхода Ленина из редакции, – меньшевистская.

В доме № 17 по улице Дюпон (rue des Deux-Ponts) селится Ленин в январе 1908, приехав из России, и живет здесь до середины апреля. Отсюда он переезжает на улицу Марэшэ (rue des Maraîchers, 61). Здесь он пишет свой философский труд, направленный против эмпириокритицизма, и отсюда в декабре 1908 года уезжает в Париж. В этом же доме, кстати, но этажом выше селится его сестра Мария, когда приезжает в Женеву учиться в университете.

Луначарский во время своей женевской эмиграции живет на бульваре Жоржа Фавона (boulevard Georges Favon) в доме № 33.

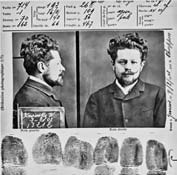

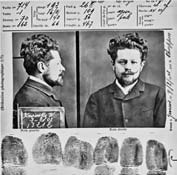

Персональная карта В.А. Карпинского в картотеке женевской полиции

Персональная карта В.А. Карпинского в картотеке женевской полиции

Русская библиотека им Г.А. Куклина располагалась на улице Кандоль (rue de Candolle, 15). Георгий Куклин имел свою типографию и склад изданий в Женеве. Всё это молодой человек – он умер в Женеве в возрасте тридцати лет – передал большевикам, вступив незадолго перед смертью в их партию и завещав им свой архив и библиотеку. Библиотекой этой, получившей имя основателя, заведовал после его смерти большевик Вячеслав Карпинский. С этого адреса библиотека переехала на бульвар Клюз (boulevard de la Cluse, 57). Это одновременно адрес квартиры Карпинского и его подруги Сарры Равич. Здесь же находится библиотека имени Г.А. Куклина и архив РСДРП в 1907–1909 годах. С мая 1909-го по февраль 1912 года русская библиотека существует по адресу: улица Дизеран, 1 (rue Dizerens). Пополнялась библиотека не только за счет партийных средств, но и за счет пожертвований. Алексей Михайлович Ремизов пишет, например, Блоку 11 июля 1911 года: «Александр Александрович, пришлите, пожалуйста, ваши вышедшие книги нового издания и распорядитесь, чтобы выслали и остальные сюда в русскую библиотеку: Geneve, l rue Dizerens, Bibliothe`que russe».

После революции библиотека и архив Куклина были перевезены в Россию и находились в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Два слова о Сарре Равич. В партии молодая девушка с 1903 года, в Женеве с 1907-го. Здесь она записана студенткой философского факультета. Будучи подругой Карпинского, Равич вместе с ним ведет русскую библиотеку. Известность она приобретает, когда ее арестовывают в Мюнхене 18 января 1908 года при размене денег, награбленных у русской казны в Тифлисе группой Камо. В своих воспоминаниях Крупская рассказывает об этих деньгах так: «Они были в пятисотках, которые надо было разменять. В России этого нельзя было сделать, ибо в банках всегда были списки номеров, взятых при экспроприации пятисоток… Деньги нужны были до зарезу. И вот группой товарищей была организована попытка разменять пятисотки за границей одновременно в ряде городов».

У арестованной при попытке разменять в Баварском банке деньги Равич проводят домашний обыск в Женеве в квартире по месту проживания на бульваре Клюз. Заодно арестовывают Карпинского и Николая Семашко, которому Равич пыталась передать из тюрьмы письмо.

Семашко, проживавший на улице Бланш (rue Blanche, 4), нелегально приехал в Швейцарию в 1907 году после освобождения из тюрьмы, куда попал за участие в вооруженном восстании в Нижнем Новгороде. В Женеве орловский дворянин-большевик селится неподалеку от Плеханова, который приходился ему родным дядей по матери. По делу о кредитках Семашко попадает в женевскую тюрьму Сент-Антуан (Saint-Antoine). Русское правительство требует выдачи грабителей и лиц, причастных к экспроприации. Арестованные большевики решительно отрицают какую-либо причастность к похищению банкнот. Все социалистические партии выступают против выдачи дружным фронтом. По инициативе Ленина большевики нанимают, не жалея средств, одного из лучших адвокатов Швейцарии того времени – А. Лахеналя (A. Lachenal). Усилия эмигрантов увенчались успехом – Швейцария отвечает России отказом и освобождает арестованных. Чемоданы пятисотрублевок будут сожжены в Париже в 1910 году. Интересно замечание Семашко в его воспоминаниях: «Характерная подробность: когда моя жена обратилась к Плеханову, который был тогда влиятелен в Швейцарии, и просила его помочь, он сухо ответил: “Ну что ж! С кем поведется, от того и наберется”».

Племянник-ослушник сделается в Советской России наркомом здравоохранения, и его именем будут названы тысячи больниц и улиц.

Не столь прямым окажется жизненный путь Равич. Вернувшись в Россию в ленинской группе, она войдет в Петроградский совет большевиков и позднее, подобно большинству своих товарищей по партии, будет арестована – в 1938 году. В лагерях Равич, к счастью, выживет. Освободившись, она возьмется за перо и напишет роман о декабристах.

Назовем и главный «меньшевистский» адрес Женевы. Еще одна русская улица располагается по другую сторону Арвы, в районе Каруж, бывшем предместье Женевы. Речь идет об улице Каролин (rue Caroline). Здесь в доме № 27 жил Юлий Мартов, некогда друг, а позже враг и антипод Ленина, вождь несостоявшейся русской социал-демократии западного типа. О нем Троцкий скажет: «Один из даровитейших людей, каких мне вообще приходилось встречать на жизненном пути». Со вторым «пломбированным» поездом в мае 1917 года Мартов вернется через Германию в Россию. Осудив октябрьский переворот и уйдя со Второго съезда Советов, он будет считать, что долг социалистов – «оставаться с пролетариатом, даже если он ошибается». Будет осуждать красный террор, но выступать против вооруженной борьбы с большевиками, станет участвовать в советских органах – в частности, в годы «военного коммунизма» будет членом ВЦИКа и депутатом Моссовета. Тяжело больного, Ленин отпустит своего прежнего друга за границу, несмотря на сопротивление политбюро. За границей Мартов до самой смерти в 1923 году будет критиковать большевистский режим и одновременно призывать к защите русской революции от международного империализма.

На улице Каролин у брата останавливается Сергей Цедербаум, еще одна яркая и трагическая фигура русской революции. Узнав царские тюрьмы и ссылки до революции, сначала большевик, потом меньшевик, он пройдет по всем кругам ГУЛАГа в Советской России и в феврале 1939 года будет приговорен к расстрелу.

В женевской эмиграции живет еще один брат из этой революционной семьи – Владимир Цедербаум-Левицкий. Этот человек тоже посвятит всю свою жизнь «освобождению рабочего класса» и тоже закончит свою жизнь трагически – умрет в 1938 году в тюрьме во время следствия.

В Женеве живут практически все лидеры меньшевиков. Вот имена некоторых из них. Федор Дан, один из основателей социал-демократической партии, в качестве исполняющего обязанности председателя ЦИК откроет историческое заседание Второго Всероссийского съезда Советов 25 октября 1917 года, чтобы покинуть его вместе с другими в знак протеста против захвата власти большевиками. Его арестуют и в 1922 году вышлют за границу. Александр Потресов, дворянин, который уже в 1892 году в Швейцарии встречался с Плехановым, Аксельродом и Засулич, а в ссылке вместе с Лениным и Мартовым составил план общерусской марксистской партии и газеты, также подвергнется после революции аресту ЧК, причем в качестве заложников будут арестованы бывшими товарищами по партии его жена и дочь. Спасет Потресова от сталинских лагерей, как и Дана, то, что в 1922 году Ленин отнесет его к числу «господ», которых следует «выслать за границу безжалостно».

В России умрут своей смертью лишь некоторые из видных женевских меньшевиков, среди них, например, вступивший после революции в большевистскую партию известный публицист Александр Мартынов (Пиккер), который доживет, читая лекции по экономике, до 1935 года, или Юрий Ларин (Лурье), которому «посчастливится» умереть в 1932 году и даже быть захороненным на Красной площади. Его дочь Анна выйдет замуж за Бухарина, и ей уже придется «отсиживать» и за отца, и за мужа.

Приведем для полноты адрес еще одной социал-демократической российской партии. Заграничный комитет Бунда располагался на улице Каруж, 81.

Обратимся теперь к партии, пользовавшейся наибольшей популярностью среди русской студенческой колонии Женевы. В этом городе издавалась главная газета социалистов-революционеров «Революционная Россия» и жили в эмиграции практически все вожди эсеров. Печаталась газета в типографии А. Пфеффера (A. Pfeffer) на Пленпале (Plainpalais). Заведовал типографией И.В. Бобырь-Бохановский, дворянин, ветеран революции, еще ходивший «в народ» и бежавший некогда из киевской тюрьмы в Швейцарию.

Практически штабом партии являлась квартира еще одного старого революционера, Леонида Шишко, жившего на улице Розрэ (rue de la Roseraie, 27). Для революционеров начала XX века, по словам Чернова, Шишко был «живым олицетворением начала революционно-социалистического движения в России». Этот дворянин и офицер порвал со своим прошлым, «чтобы нести новое евангелие социализма в рабочие кварталы». Судьба его типична для революционера того времени: он судился по «процессу 193-х», потом тюрьма, каторга, ссылка, побег. В Женеве он – один из теоретиков партии и соредактор «Революционной России». Описание обстановки, царившей на его квартире, находим в воспоминаниях Фритца Брупбахера, швейцарского социалиста, женатого, кстати, на эсерке Лидии Кочетковой: «Дом Шишко был генеральной штаб-квартирой так называемых С.Р., партии социалистов-революционеров…Целый день там работали молодые люди над шифровкой и расшифровкой писем и сообщений. Почти беспрерывно шли заседания и совещания». Отметим, что Брупбахер обращает внимание на ограниченность интересов русских революционеров, которых занимали революционные события исключительно в России: «На квартире Шишко было множество интереснейших людей, которые, разумеется, не обращали никакого внимания на меня, как и на любого другого европейца; ничем, кроме России, они не интересовались; они были так настроены, что можно было предположить, что для них не существовало вообще никаких стран, кроме России. Меня поразило абсолютное отсутствие интернационализма».

М.Р. Гоц

М.Р. Гоц

Расскажем коротко о нескольких людях, определявших лицо женевской эсеровской колонии. Начнем с Михаила Гоца, непререкаемого авторитета и вождя партии. Еще гимназистом он участвует в революционном кружке, собиравшемся, кстати, на квартире Зубатова, будущего начальника московской охранки. Последователь народовольцев, Гоц проходит все каторги и ссылки, а с созданием партии эсеров переезжает в Женеву, где вместе с Черновым и Шишко составляет редакцию «Революционной России», центрального органа партии. Он рвется самолично участвовать в терроре, но не позволяет болезнь – вследствие тяжелого заболевания нервной системы, опухоли спинного мозга, он почти парализован. Чернов пишет в воспоминаниях: «Я не выдержу этой жизни, – говорил он, умоляя, чтобы его пустили в Россию. – Вы лишаете меня счастья умереть на эшафоте и заставляете умереть здесь, на мирной койке; это будет не заслуженным мной несчастьем…» А вот как вспоминает о Гоце Савинков: «Он, тяжко больной, уже не вставал с постели. Лежа в подушках и блестя своими черными юношескими глазами, он с увлечением расспрашивал меня о всех подробностях дела Плеве. Было видно, что только болезнь мешает ему работать в терроре: он должен был довольствоваться ролью заграничного представителя боевой организации». И дальше знаменитый террорист замечает: «Азеф был практическим руководителем террора, Гоц – идейным».

«Душа русского террора» оказывается прикованным к креслу на колесиках в возрасте тридцати девяти лет. «У Гоца стали отниматься ноги, – вспоминает Чернов. – От боли он уже не мог спать без морфия. Но он духом не упал. Вокруг кресла, к которому он был прикован, собирались друзья и товарищи, трактовались “проклятые вопросы” начавшейся революции». До самой смерти Михаил Гоц остается вождем партии, но увидеть плоды своей революционной деятельности ему не суждено. В 1906 году он умирает после операции в Берлине, но похоронен будет в Женеве.

Упомянем здесь и брата Михаила Гоца – Абрама Рафаиловича. Несмотря на большую разницу в возрасте – он был младше на шестнадцать лет, – Абрам тоже видная фигура среди эсеров. Террорист, но террорист-неудачник, он в качестве члена БО участвует в подготовке нескольких проваленных Азефом покушений. Не оставляет он террора и после захвата власти большевиками, в частности, участвует в организации эсеровских покушений на Ленина, также неудачных. Будучи многократно арестован и даже приговорен в 1922 году Верховным трибуналом к расстрелу, замененному заключением, он доживет до конца тридцатых годов и будет служить в Симбирском губплане. В 1937 году снова арест, на этот раз последний – Абрам Гоц погибнет в лагере Нижний Ингаш в Красноярском крае.

Виктор Чернов, главный теоретик и идеолог партии в течение всей ее истории, также неоднократно приезжает в Женеву. Автор программы партии и ведущий ее оратор, приняв в 1917 году пост министра земледелия во Временном правительстве, получит возможность на деле применить свои теории к российскому земледельцу, но предотвратить хаос не сможет. Этот человек станет первым и последним председателем Учредительного собрания России, большинство депутатов которого будут представлять его партию. В своей речи он заявит, что сам факт открытия Учредительного собрания провозглашает конец гражданской войны между народами, но в зале уже будет ждать матрос, который скажет знаменитые слова: «Караул устал!» Во время Гражданской войны Чернов будет призывать массы не столько к борьбе с большевиками, сколько с Колчаком и Деникиным. Председатель разогнанного Народного собрания России проживет в эмиграции долгую жизнь и умрет в 1952 году в Нью-Йорке.

Трагически сложится судьба другого известного эсера, жившего в эмиграции в Женеве, писателя-террориста Бориса Савинкова. В юности марксист-экономист и противник террора, он становится в вологодской ссылке убежденным приверженцем активных методов борьбы с царизмом. Из ссылки – нелегально в Швейцарию. В Женеве он встречается в 1903 году с Михаилом Гоцем. «Увидев меня, – вспоминает Савинков, – он сказал:

– Вы хотите принять участие в терроре?

– Да.

– Только в терроре?

– Да».

Савинков становится заместителем Азефа по руководству БО и, как он думает, его другом.

Вера Фигнер, хорошо разбиравшаяся на старости лет в людях, так характеризует литературно одаренного бомбиста: «Он сразу чрезвычайно заинтересовал меня и в несколько дней совершенно очаровал. Из всех людей, которых я когда-либо встречала, он был самым блестящим».

От угла площади Пленпале берет свое начало улица Каруж (rue de Carouge) – пожалуй, самая русская улица Женевы.

«Каруж, как и вся Женева, был очень тихим провинциальным уголком, – пишет в своих воспоминаниях “Пережитое” Владимир Зензинов, один из лидеров эсеров. – Здесь находились генеральные штабы обеих революционных партий – Партии социалистов-революционеров и Российской социал-демократической рабочей партии, здесь же выходили и оба журнала – “Революционная Россия” социалистов-революционеров и “Искра” социал-демократов».

Каруж, где в основном селились русские студенты, самая многочисленная и шумная часть русской колонии, даже самими женевцами назывался “Petite Russie” – «маленькая Россия».

«В Женеве большевистский центр гнездился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами, Каружки и набережной реки Арвы, – вспоминает Крупская. – Тут помещались редакция “Вперед”, экспедиция, большевистская столовая Лепешинских».

Этот дом, построенный в начале века (rue de Carouge, 91–93), действительно был своеобразной штаб-квартирой эсдеков. В доме под номером 91 (а по-русски более подходит понятие подъезда, поскольку нумерация идет по подъездам, а не по зданиям) располагаются библиотека и архив РСДРП. Здесь прописан с лета 1904-го по осень 1905 года Ленин – на первом этаже в двух комнатах, как помечено в домовой книге: «Владимир Ульянов, литератор». Литератор платит 600 франков в год, но сам здесь не живет, хотя и бывает почти ежедневно. Квартира находится в распоряжении женевских большевиков, а вождь большевиков поселился на улице Давид Дюфур (rue David Dufour), № 3.

О жизни этого примечательного дома пишет в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич, один из первых, вместе со своей женой Величкиной, жильцов тогдашней новостройки:

«Наконец наступило время, когда мы могли подумать об открытии библиотеки. Мы отправили Веру Михайловну Величкину, нашего постоянного ходатая по квартирным делам, так как она была хорошо известна женевским гражданам и ее поручительства при снятии квартиры было вполне достаточно. Она съездила к хозяину огромного дома, в котором мы все жили (дом углом выходил на rue de la Carouge и rue de la Colline) и в котором помещались и столовая Лепешинских, и наша экспедиция, и кооперативная типография, где первое время печатались наши большевистские издания и наша газета “Вперед”.

В этом доме жили мы – Бонч-Бруевич, Лепешинские, Ильины, Мандельштамы, Абрамовы и целый ряд других товарищей, причем все эти квартиры были заселены по рекомендации Веры Михайловны. Первыми жителями в этом доме, когда он не был еще до конца отстроен, въехали мы с Верой Михайловной, а за нами потянулись и другие.

Управляющий этим домом немедленно согласился отдать нам большое помещение в первом этаже рядом со столовой Лепешинских под нашу библиотеку и архив, и мы тотчас же в кредит занялись оборудованием незатейливой, но вполне достаточной обстановки.

…Наконец пришло время открытия нашей библиотеки и архива, которые по-французски назывались “Bibliothe`que Centrale Russe” («Центральная русская библиотека»). Когда узнали в колонии, что такого-то числа открывается библиотека, к нам сразу в этот день пришло так много народу, что мы могли еле-еле всех принять и разместить в большом читальном зале, где стояло шесть больших простых деревянных белых столов, за каждым из них хорошо усаживалось двадцать пять человек. По стенам висели на деревянных держателях многочисленные газеты на русском и на иностранных языках. Среди русских изданий были нелегальные газеты и журналы, а также довольно большое количество газет, получаемых из России. Толстые журналы, которые мы к этому времени также стали получать, лежали на особом столе для всеобщего чтения… По нашим правилам в читальню мог зайти каждый, но все-таки требовалась хотя бы небольшая рекомендация. В библиотеку мог записаться тот, кто имел возможность представить более солидные рекомендации, которые, конечно, в такой обширной колонии, как женевская, всегда каждому порядочному человеку легко было достать».

Здесь же, на первом этаже в доме № 91 по «Каружке», основывается архив партии, которому предстоит вобрать в себя столько тайн и судеб двадцатого века. А начинается всё просто. «Я решил начать организацию нашего большевистского партийного социал-демократического музея и архива с той же широкой установкой по сбору материалов, – пишет Бонч-Бруевич. – Собрал из своей библиотеки всё то, что я мог отделить от нее, перенес эти книги в мою же квартиру в угол одной комнаты, сложил их и сказал присутствовавшим здесь товарищам: “Вот здесь, отсюда давайте строить нашу центральную Библиотеку и Архив, которые должны, как мне кажется, быть при Центральном Комитете нашей партии”». Так начинается Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. После отъезда Бонч-Бруевича в Россию до февраля 1917 года архивом заведует большевик Вячеслав Карпинский.

Библиотеку и архив во второй половине 1905 года посещают в день от сорока до ста человек. После массового отъезда в Россию в связи с революционными событиями библиотека начинает глохнуть и 4 февраля 1906 года прекращает свое существование. Часть книг пакуется в 132 ящика и отправляется из Женевы в Стокгольм, остальная, наиболее ценная, часть отдается на хранение Георгию Куклину, библиофилу и издателю, соединившему свою библиотеку с этими материалами и открывшему публичную библиотеку, перешедшую в 1907 году по его завещанию большевикам.

В соседнем подъезде, под номером 93, располагается в 1904–1905 годах «издательство социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина» – кооперативная типография, где набирается газета «Вперед», продолжившая ленинскую «Искру». На Третьем съезде она будет заменена на «Пролетарий» – издававшийся здесь же, на улице Каруж. О характере издательской деятельности, посвященной в основном борьбе с товарищами по партии, Ленин пишет в письме Луначарскому: «Невеселая работа, вонючая, слов нет, – но ведь мы не белоручки, а газетчики, и оставлять “подлость и яд” незаклейменными непозволительно для публицистов социал-демократии».

Здесь же на первом этаже располагается и столовая Лепешинских – партийный клуб большевиков. Лепешинские познакомились с Лениным и Крупской еще в Сибири. Сын священника, Пантелеймон Лепешинский в ссылке играл с Лениным в шахматы по переписке. В 1903 году Лепешинский бежит из Сибири за границу и с декабря устраивается в Женеве. Вскоре к нему легально с заграничным паспортом в качестве студентки медицинского факультета Лозаннского университета приезжает его жена Ольга Борисовна. В своих воспоминаниях она пишет: «У нас возникла мысль открыть столовую, использовав ее не только для прокормления нашей семьи, но и как источник пополнения партийной кассы, а также как партийный большевистский клуб».

«Там играли в шахматы, рассматривали очень хорошо нарисованные остроумные карикатуры тов. Лепешинского, спорили, делились новостями, учились ценить и любить друг друга», – вспоминает Луначарский. В столовой Лепешинских вечерами музицирует Фотиева, будущая секретарша Ленина. В ее мемуарах читаем: «В ранней юности, увлекаясь сочинениями Писарева, я вычитала у него такую фразу: “Общество, которое занимается искусством, имея хотя бы одного неграмотного, похоже на дикаря, который ходит голым и носит золотые браслеты на руках”. Это произвело на меня неизгладимое впечатление, и, перейдя с отличием на старший курс консерватории, где я тогда училась, я вышла из нее и поступила на Бестужевские курсы».

Фотиевой аккомпанирует на скрипке Петр Красиков, который нелегально пересек границу Российской империи, неся с собой скрипку в футляре. Любитель музыки станет в Советской России сначала заместителем наркома юстиции, с 1924 года – прокурором Верховного суда, а с 1933-го – заместителем председателя Верховного суда СССР.

Вообще редкий из будущих советских функционеров не побывал в женевской эмиграции. В разное время здесь живут Александр Богданов, Лев Каменев, Симон Камо, Александра Коллонтай, Леонид Красин, Глеб Кржижановский, Михаил Ольминский, Алексей Рыков, Григорий Сокольников, Лев Троцкий и многие другие.

Сюда, в столовую Лепешинских, собираются взволнованные эмигранты, узнав из газет о петербургском расстреле 9 января. Вот так изображает эту сцену Солженицын в «Красном колесе»: «Шли январским вечером с Надей по улице – навстречу Луначарские, радостные, сияющие: “Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!!” Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции! – помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбужденные, пели, сколько сил добавилось, как все сразу оживились… Длинный Троцкий, еще вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. (И поехал.)».

Для своих тайных конспиративных совещаний, однако, большевики, опасаясь меньшевистских лазутчиков, используют каждый раз новые рестораны, куда обычно не ходят русские эмигранты. Так, в своих мемуарах Бонч-Бруевич вспоминает: «Я нашел налево от моста небольшую, весьма простую гостиницу, нечто вроде постоялого двора, которая имела свой ресторан, а при нем отдельную комнату, окна которой выходили во фруктовый сад. Комната вполне соответствовала намеченным конспиративным целям и могла вместить человек тридцать, т. е. вполне была достаточна для нашего собрания. Я условился с хозяином, что соберутся русские для обсуждения устройства ферейна, цель которого – помогать друг другу в прогулках по горам Швейцарии и выработке маршрутов прогулок. Хозяин гостиницы был очень доволен, узнав, что мы все альпинисты».

Вот еще несколько русских адресов в Женеве, связанных с большевиками.

На улице Кулувреньер (rue de la Coulouvrenie`re, 27) находилась типография, в которой печаталась «Искра» – сперва большевистская, потом, после выхода Ленина из редакции, – меньшевистская.

В доме № 17 по улице Дюпон (rue des Deux-Ponts) селится Ленин в январе 1908, приехав из России, и живет здесь до середины апреля. Отсюда он переезжает на улицу Марэшэ (rue des Maraîchers, 61). Здесь он пишет свой философский труд, направленный против эмпириокритицизма, и отсюда в декабре 1908 года уезжает в Париж. В этом же доме, кстати, но этажом выше селится его сестра Мария, когда приезжает в Женеву учиться в университете.

Луначарский во время своей женевской эмиграции живет на бульваре Жоржа Фавона (boulevard Georges Favon) в доме № 33.

Русская библиотека им Г.А. Куклина располагалась на улице Кандоль (rue de Candolle, 15). Георгий Куклин имел свою типографию и склад изданий в Женеве. Всё это молодой человек – он умер в Женеве в возрасте тридцати лет – передал большевикам, вступив незадолго перед смертью в их партию и завещав им свой архив и библиотеку. Библиотекой этой, получившей имя основателя, заведовал после его смерти большевик Вячеслав Карпинский. С этого адреса библиотека переехала на бульвар Клюз (boulevard de la Cluse, 57). Это одновременно адрес квартиры Карпинского и его подруги Сарры Равич. Здесь же находится библиотека имени Г.А. Куклина и архив РСДРП в 1907–1909 годах. С мая 1909-го по февраль 1912 года русская библиотека существует по адресу: улица Дизеран, 1 (rue Dizerens). Пополнялась библиотека не только за счет партийных средств, но и за счет пожертвований. Алексей Михайлович Ремизов пишет, например, Блоку 11 июля 1911 года: «Александр Александрович, пришлите, пожалуйста, ваши вышедшие книги нового издания и распорядитесь, чтобы выслали и остальные сюда в русскую библиотеку: Geneve, l rue Dizerens, Bibliothe`que russe».

После революции библиотека и архив Куклина были перевезены в Россию и находились в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Два слова о Сарре Равич. В партии молодая девушка с 1903 года, в Женеве с 1907-го. Здесь она записана студенткой философского факультета. Будучи подругой Карпинского, Равич вместе с ним ведет русскую библиотеку. Известность она приобретает, когда ее арестовывают в Мюнхене 18 января 1908 года при размене денег, награбленных у русской казны в Тифлисе группой Камо. В своих воспоминаниях Крупская рассказывает об этих деньгах так: «Они были в пятисотках, которые надо было разменять. В России этого нельзя было сделать, ибо в банках всегда были списки номеров, взятых при экспроприации пятисоток… Деньги нужны были до зарезу. И вот группой товарищей была организована попытка разменять пятисотки за границей одновременно в ряде городов».

У арестованной при попытке разменять в Баварском банке деньги Равич проводят домашний обыск в Женеве в квартире по месту проживания на бульваре Клюз. Заодно арестовывают Карпинского и Николая Семашко, которому Равич пыталась передать из тюрьмы письмо.

Семашко, проживавший на улице Бланш (rue Blanche, 4), нелегально приехал в Швейцарию в 1907 году после освобождения из тюрьмы, куда попал за участие в вооруженном восстании в Нижнем Новгороде. В Женеве орловский дворянин-большевик селится неподалеку от Плеханова, который приходился ему родным дядей по матери. По делу о кредитках Семашко попадает в женевскую тюрьму Сент-Антуан (Saint-Antoine). Русское правительство требует выдачи грабителей и лиц, причастных к экспроприации. Арестованные большевики решительно отрицают какую-либо причастность к похищению банкнот. Все социалистические партии выступают против выдачи дружным фронтом. По инициативе Ленина большевики нанимают, не жалея средств, одного из лучших адвокатов Швейцарии того времени – А. Лахеналя (A. Lachenal). Усилия эмигрантов увенчались успехом – Швейцария отвечает России отказом и освобождает арестованных. Чемоданы пятисотрублевок будут сожжены в Париже в 1910 году. Интересно замечание Семашко в его воспоминаниях: «Характерная подробность: когда моя жена обратилась к Плеханову, который был тогда влиятелен в Швейцарии, и просила его помочь, он сухо ответил: “Ну что ж! С кем поведется, от того и наберется”».

Племянник-ослушник сделается в Советской России наркомом здравоохранения, и его именем будут названы тысячи больниц и улиц.

Не столь прямым окажется жизненный путь Равич. Вернувшись в Россию в ленинской группе, она войдет в Петроградский совет большевиков и позднее, подобно большинству своих товарищей по партии, будет арестована – в 1938 году. В лагерях Равич, к счастью, выживет. Освободившись, она возьмется за перо и напишет роман о декабристах.

Назовем и главный «меньшевистский» адрес Женевы. Еще одна русская улица располагается по другую сторону Арвы, в районе Каруж, бывшем предместье Женевы. Речь идет об улице Каролин (rue Caroline). Здесь в доме № 27 жил Юлий Мартов, некогда друг, а позже враг и антипод Ленина, вождь несостоявшейся русской социал-демократии западного типа. О нем Троцкий скажет: «Один из даровитейших людей, каких мне вообще приходилось встречать на жизненном пути». Со вторым «пломбированным» поездом в мае 1917 года Мартов вернется через Германию в Россию. Осудив октябрьский переворот и уйдя со Второго съезда Советов, он будет считать, что долг социалистов – «оставаться с пролетариатом, даже если он ошибается». Будет осуждать красный террор, но выступать против вооруженной борьбы с большевиками, станет участвовать в советских органах – в частности, в годы «военного коммунизма» будет членом ВЦИКа и депутатом Моссовета. Тяжело больного, Ленин отпустит своего прежнего друга за границу, несмотря на сопротивление политбюро. За границей Мартов до самой смерти в 1923 году будет критиковать большевистский режим и одновременно призывать к защите русской революции от международного империализма.

На улице Каролин у брата останавливается Сергей Цедербаум, еще одна яркая и трагическая фигура русской революции. Узнав царские тюрьмы и ссылки до революции, сначала большевик, потом меньшевик, он пройдет по всем кругам ГУЛАГа в Советской России и в феврале 1939 года будет приговорен к расстрелу.

В женевской эмиграции живет еще один брат из этой революционной семьи – Владимир Цедербаум-Левицкий. Этот человек тоже посвятит всю свою жизнь «освобождению рабочего класса» и тоже закончит свою жизнь трагически – умрет в 1938 году в тюрьме во время следствия.

В Женеве живут практически все лидеры меньшевиков. Вот имена некоторых из них. Федор Дан, один из основателей социал-демократической партии, в качестве исполняющего обязанности председателя ЦИК откроет историческое заседание Второго Всероссийского съезда Советов 25 октября 1917 года, чтобы покинуть его вместе с другими в знак протеста против захвата власти большевиками. Его арестуют и в 1922 году вышлют за границу. Александр Потресов, дворянин, который уже в 1892 году в Швейцарии встречался с Плехановым, Аксельродом и Засулич, а в ссылке вместе с Лениным и Мартовым составил план общерусской марксистской партии и газеты, также подвергнется после революции аресту ЧК, причем в качестве заложников будут арестованы бывшими товарищами по партии его жена и дочь. Спасет Потресова от сталинских лагерей, как и Дана, то, что в 1922 году Ленин отнесет его к числу «господ», которых следует «выслать за границу безжалостно».

В России умрут своей смертью лишь некоторые из видных женевских меньшевиков, среди них, например, вступивший после революции в большевистскую партию известный публицист Александр Мартынов (Пиккер), который доживет, читая лекции по экономике, до 1935 года, или Юрий Ларин (Лурье), которому «посчастливится» умереть в 1932 году и даже быть захороненным на Красной площади. Его дочь Анна выйдет замуж за Бухарина, и ей уже придется «отсиживать» и за отца, и за мужа.

Приведем для полноты адрес еще одной социал-демократической российской партии. Заграничный комитет Бунда располагался на улице Каруж, 81.

Обратимся теперь к партии, пользовавшейся наибольшей популярностью среди русской студенческой колонии Женевы. В этом городе издавалась главная газета социалистов-революционеров «Революционная Россия» и жили в эмиграции практически все вожди эсеров. Печаталась газета в типографии А. Пфеффера (A. Pfeffer) на Пленпале (Plainpalais). Заведовал типографией И.В. Бобырь-Бохановский, дворянин, ветеран революции, еще ходивший «в народ» и бежавший некогда из киевской тюрьмы в Швейцарию.

Практически штабом партии являлась квартира еще одного старого революционера, Леонида Шишко, жившего на улице Розрэ (rue de la Roseraie, 27). Для революционеров начала XX века, по словам Чернова, Шишко был «живым олицетворением начала революционно-социалистического движения в России». Этот дворянин и офицер порвал со своим прошлым, «чтобы нести новое евангелие социализма в рабочие кварталы». Судьба его типична для революционера того времени: он судился по «процессу 193-х», потом тюрьма, каторга, ссылка, побег. В Женеве он – один из теоретиков партии и соредактор «Революционной России». Описание обстановки, царившей на его квартире, находим в воспоминаниях Фритца Брупбахера, швейцарского социалиста, женатого, кстати, на эсерке Лидии Кочетковой: «Дом Шишко был генеральной штаб-квартирой так называемых С.Р., партии социалистов-революционеров…Целый день там работали молодые люди над шифровкой и расшифровкой писем и сообщений. Почти беспрерывно шли заседания и совещания». Отметим, что Брупбахер обращает внимание на ограниченность интересов русских революционеров, которых занимали революционные события исключительно в России: «На квартире Шишко было множество интереснейших людей, которые, разумеется, не обращали никакого внимания на меня, как и на любого другого европейца; ничем, кроме России, они не интересовались; они были так настроены, что можно было предположить, что для них не существовало вообще никаких стран, кроме России. Меня поразило абсолютное отсутствие интернационализма».

Расскажем коротко о нескольких людях, определявших лицо женевской эсеровской колонии. Начнем с Михаила Гоца, непререкаемого авторитета и вождя партии. Еще гимназистом он участвует в революционном кружке, собиравшемся, кстати, на квартире Зубатова, будущего начальника московской охранки. Последователь народовольцев, Гоц проходит все каторги и ссылки, а с созданием партии эсеров переезжает в Женеву, где вместе с Черновым и Шишко составляет редакцию «Революционной России», центрального органа партии. Он рвется самолично участвовать в терроре, но не позволяет болезнь – вследствие тяжелого заболевания нервной системы, опухоли спинного мозга, он почти парализован. Чернов пишет в воспоминаниях: «Я не выдержу этой жизни, – говорил он, умоляя, чтобы его пустили в Россию. – Вы лишаете меня счастья умереть на эшафоте и заставляете умереть здесь, на мирной койке; это будет не заслуженным мной несчастьем…» А вот как вспоминает о Гоце Савинков: «Он, тяжко больной, уже не вставал с постели. Лежа в подушках и блестя своими черными юношескими глазами, он с увлечением расспрашивал меня о всех подробностях дела Плеве. Было видно, что только болезнь мешает ему работать в терроре: он должен был довольствоваться ролью заграничного представителя боевой организации». И дальше знаменитый террорист замечает: «Азеф был практическим руководителем террора, Гоц – идейным».

«Душа русского террора» оказывается прикованным к креслу на колесиках в возрасте тридцати девяти лет. «У Гоца стали отниматься ноги, – вспоминает Чернов. – От боли он уже не мог спать без морфия. Но он духом не упал. Вокруг кресла, к которому он был прикован, собирались друзья и товарищи, трактовались “проклятые вопросы” начавшейся революции». До самой смерти Михаил Гоц остается вождем партии, но увидеть плоды своей революционной деятельности ему не суждено. В 1906 году он умирает после операции в Берлине, но похоронен будет в Женеве.

Упомянем здесь и брата Михаила Гоца – Абрама Рафаиловича. Несмотря на большую разницу в возрасте – он был младше на шестнадцать лет, – Абрам тоже видная фигура среди эсеров. Террорист, но террорист-неудачник, он в качестве члена БО участвует в подготовке нескольких проваленных Азефом покушений. Не оставляет он террора и после захвата власти большевиками, в частности, участвует в организации эсеровских покушений на Ленина, также неудачных. Будучи многократно арестован и даже приговорен в 1922 году Верховным трибуналом к расстрелу, замененному заключением, он доживет до конца тридцатых годов и будет служить в Симбирском губплане. В 1937 году снова арест, на этот раз последний – Абрам Гоц погибнет в лагере Нижний Ингаш в Красноярском крае.

Виктор Чернов, главный теоретик и идеолог партии в течение всей ее истории, также неоднократно приезжает в Женеву. Автор программы партии и ведущий ее оратор, приняв в 1917 году пост министра земледелия во Временном правительстве, получит возможность на деле применить свои теории к российскому земледельцу, но предотвратить хаос не сможет. Этот человек станет первым и последним председателем Учредительного собрания России, большинство депутатов которого будут представлять его партию. В своей речи он заявит, что сам факт открытия Учредительного собрания провозглашает конец гражданской войны между народами, но в зале уже будет ждать матрос, который скажет знаменитые слова: «Караул устал!» Во время Гражданской войны Чернов будет призывать массы не столько к борьбе с большевиками, сколько с Колчаком и Деникиным. Председатель разогнанного Народного собрания России проживет в эмиграции долгую жизнь и умрет в 1952 году в Нью-Йорке.

Трагически сложится судьба другого известного эсера, жившего в эмиграции в Женеве, писателя-террориста Бориса Савинкова. В юности марксист-экономист и противник террора, он становится в вологодской ссылке убежденным приверженцем активных методов борьбы с царизмом. Из ссылки – нелегально в Швейцарию. В Женеве он встречается в 1903 году с Михаилом Гоцем. «Увидев меня, – вспоминает Савинков, – он сказал:

– Вы хотите принять участие в терроре?

– Да.

– Только в терроре?

– Да».

Савинков становится заместителем Азефа по руководству БО и, как он думает, его другом.

Вера Фигнер, хорошо разбиравшаяся на старости лет в людях, так характеризует литературно одаренного бомбиста: «Он сразу чрезвычайно заинтересовал меня и в несколько дней совершенно очаровал. Из всех людей, которых я когда-либо встречала, он был самым блестящим».