2. Специфические для данного технологического способа производства орудия труда предопределяют характер труда, предлагаемый данным способом производства человеку и обществу.

3. Каждый технологический способ производства характеризуется также системой организации труда.

Последние две черты будут рассмотрены в связи с анализом технологических отношений.

Технологические отношения

3. Экономический способ производства

Производительные силы

Структура производственных отношений

Основное и исходное производственные отношения

3. Каждый технологический способ производства характеризуется также системой организации труда.

Последние две черты будут рассмотрены в связи с анализом технологических отношений.

Технологические отношения

Вступая в самостоятельную практическую деятельность, люди застают не только определенное состояние техносферы и ее конкретное преломление в избранной ими отрасли, но и соответствующим образом сложившиеся по этому поводу отношения. При этом данные отношения, как форма, должны отвечать технической основе производства. Они будут разными в зависимости от того, идет ли речь о простой кооперации работников, вооруженных однопорядковыми орудиями труда; о ручной ли мануфактуре с характерной для нее специализацией орудий труда и самих тружеников или о фабрике в условиях машинного производства.

Во всех этих случаях перед нами технологические отношения, т. е. складывающиеся на определенной технической основе отношения производителя материальных благ к предмету и средствам своего труда, а также к людям, с которыми он взаимодействует в ходе технологического процесса.

Технологическое отношение субъекта производства к предметам своего труда может быть прерывным или непрерывным во времени (в этом отношении разительно отличны друг от друга металлургический процесс и процесс производства зерновых и, соответственно, труд металлурга и труд хлебороба); может быть активным, совершенствующим и даже преобразующим предмет труда, а может быть пассивным, приводящим к истощению и даже исчезновению данного предмета.

Отношение субъекта производства к средствам труда в превалирующей степени зависит от характера труда, обусловливающего разделение функций между работником и средствами его труда. Исторически это разделение функций прошло четыре стадии. На первой из них (эпоха присваивающего хозяйства) производственный процесс движется исключительно мускульной силой человека, на второй (домашинная стадия цивилизации) человек остается главной механической силой, но в какой-то степени уже делит эту функцию с тягловым скотом, энергией воды и ветра. На следующей стадии (индустриальное общество) человек продолжает оставаться агентом производства, но окончательно перестает выполнять энергетическую миссию, все больше переключаясь на управленческую. И наконец, сегодня, в результате научно-технической революции и начавшегося перехода к стадии информационно-компьютерного общества человек выключается полностью из непосредственного производственного процесса, становится рядом с ним в качестве контролирующего элемента.

Есть свои закономерности и в отношении человека к людям, которые вместе с ним участвуют в данном производственном процессе. Техника и технология производства предопределяют как должны соорганизоваться люди в масштабе первичной трудовой ячейки и на более высоких уровнях для получения конечного продукта, насколько зависимы они друг от друга по горизонтали в связи с конкретным технологическим разделением труда, как должны строиться отношения по вертикали (между руководителями и подчиненными) и т. д.

Во всех этих случаях перед нами технологические отношения, т. е. складывающиеся на определенной технической основе отношения производителя материальных благ к предмету и средствам своего труда, а также к людям, с которыми он взаимодействует в ходе технологического процесса.

Технологическое отношение субъекта производства к предметам своего труда может быть прерывным или непрерывным во времени (в этом отношении разительно отличны друг от друга металлургический процесс и процесс производства зерновых и, соответственно, труд металлурга и труд хлебороба); может быть активным, совершенствующим и даже преобразующим предмет труда, а может быть пассивным, приводящим к истощению и даже исчезновению данного предмета.

Отношение субъекта производства к средствам труда в превалирующей степени зависит от характера труда, обусловливающего разделение функций между работником и средствами его труда. Исторически это разделение функций прошло четыре стадии. На первой из них (эпоха присваивающего хозяйства) производственный процесс движется исключительно мускульной силой человека, на второй (домашинная стадия цивилизации) человек остается главной механической силой, но в какой-то степени уже делит эту функцию с тягловым скотом, энергией воды и ветра. На следующей стадии (индустриальное общество) человек продолжает оставаться агентом производства, но окончательно перестает выполнять энергетическую миссию, все больше переключаясь на управленческую. И наконец, сегодня, в результате научно-технической революции и начавшегося перехода к стадии информационно-компьютерного общества человек выключается полностью из непосредственного производственного процесса, становится рядом с ним в качестве контролирующего элемента.

Есть свои закономерности и в отношении человека к людям, которые вместе с ним участвуют в данном производственном процессе. Техника и технология производства предопределяют как должны соорганизоваться люди в масштабе первичной трудовой ячейки и на более высоких уровнях для получения конечного продукта, насколько зависимы они друг от друга по горизонтали в связи с конкретным технологическим разделением труда, как должны строиться отношения по вертикали (между руководителями и подчиненными) и т. д.

3. Экономический способ производства

В процессе материального производства люди взаимодействуют друг с другом с целью эффективного воздействия на природу как источник изначальных средств существования и область применения разнообразных предметов труда. Поэтому экономический способ производства включает в себя две стороны: производительные силы, выражающие отношение общества к природе, степень овладения ею, и производственные (экономические) отношения, выражающие общественные взаимосвязи и взаимодействие людей в процессе производства.

Производительные силы

В общем виде можно сказать, что производительные силы есть система субъективных (человек) и вещественных (техника и предметы труда) элементов, необходимых для процесса материального производства. Каждый из этих элементов мы уже рассматривали в их технологическом сцеплении. Однако особый интерес представляет их общественный смысл, выраженное в них взаимодействие общества и природы.

Человек является субъектом производства, решающим элементом производительных сил. Речь, конечно, идет не о человеке вообще, а о работниках, выступающих в качестве производителей материальных благ. Требования же, которым должны отвечать люди в социальной роли работника, по мере общественного прогресса растут. Еще недавно мы совершенно справедливо считали, что производители материальных благ – это люди, приводящие орудия труда в действие благодаря известному производственному опыту и практическим навыкам к труду. Сегодня в связи с проникновением науки в производство, в связи с научно-технической революцией этого уже недостаточно: для того, чтобы производить материальные блага по-современному, человек должен обладать не только производственным опытом и навыками к труду, но и определенным объемом научных знаний.

Средства труда – комплекс вещей, которые человек помещает между собой и природой для воздействия на нее. Среди всех средств труда, применяемых в ту или иную эпоху и типичных для нее, К.Маркс выделяет те, которыми человек непосредственно воздействует на природу – орудия труда. Они составляют, по выражению Маркса, костную и мускульную систему производства и выступают важнейшим показателем отношения общества к природе. В свою очередь орудия производства суть лишь часть всей техники, подразделениями которой являются также бытовая, транспортная, информационная техника.

Предметы труда – все то, на что направлен труд человека. Иногда можно встретить точку зрения, согласно которой предметы труда не должны-де включаться в понятие производительных сил. Аргументация при этом такова: предметы труда, в конечном счете, берутся человеком из природы, следовательно, включая их в состав производительных сил, мы включаем в это понятие и всю природу, стираем грань между природным и общественным. Доводы эти неубедительны, поскольку в качестве предметов труда мы включаем в понятие производительных сил только ту часть природы, те ее элементы, которые активно вовлечены человеком в процесс общественного производства. Скажем, якутские алмазы были элементом природы и тогда, когда мы о них ничего не знали, а элементом производительных сил нашего общества они стали только превратившись в предмет добычи и промышленной обработки. В этом смысле включение элементов природы в состав производительных сил ничем не отличается от включения в него людей или орудий труда. Если люди выключены из процесса производства (безработные, больные и т. д.), они не входят и в состав производительных сил. Если техника бездействует, ржавеет (а таких случаев, к сожалению, пока еще много), то она также отнюдь не является производительной силой общества.

Двадцатый век – век зримого и быстрого превращения науки в непосредственную производительную силу общества. Закономерен вопрос: не появляется ли таким образом в лице науки новый, четвертый элемент производительных сил? Очевидно, нет. Процесс «онаучивания» производительных сил идет более сложным, органическим путем – путем внедрения, проникновения научных знаний и научных достижений в каждый из трех рассмотренных нами элементом. В результате качественно меняется образовательный и профессиональный уровень производителей материальных благ, появляются принципиально новые орудия труда, создаются предметы труда с заранее заданными, не имеющими природных аналогов, свойствами.

Человек является субъектом производства, решающим элементом производительных сил. Речь, конечно, идет не о человеке вообще, а о работниках, выступающих в качестве производителей материальных благ. Требования же, которым должны отвечать люди в социальной роли работника, по мере общественного прогресса растут. Еще недавно мы совершенно справедливо считали, что производители материальных благ – это люди, приводящие орудия труда в действие благодаря известному производственному опыту и практическим навыкам к труду. Сегодня в связи с проникновением науки в производство, в связи с научно-технической революцией этого уже недостаточно: для того, чтобы производить материальные блага по-современному, человек должен обладать не только производственным опытом и навыками к труду, но и определенным объемом научных знаний.

Средства труда – комплекс вещей, которые человек помещает между собой и природой для воздействия на нее. Среди всех средств труда, применяемых в ту или иную эпоху и типичных для нее, К.Маркс выделяет те, которыми человек непосредственно воздействует на природу – орудия труда. Они составляют, по выражению Маркса, костную и мускульную систему производства и выступают важнейшим показателем отношения общества к природе. В свою очередь орудия производства суть лишь часть всей техники, подразделениями которой являются также бытовая, транспортная, информационная техника.

Предметы труда – все то, на что направлен труд человека. Иногда можно встретить точку зрения, согласно которой предметы труда не должны-де включаться в понятие производительных сил. Аргументация при этом такова: предметы труда, в конечном счете, берутся человеком из природы, следовательно, включая их в состав производительных сил, мы включаем в это понятие и всю природу, стираем грань между природным и общественным. Доводы эти неубедительны, поскольку в качестве предметов труда мы включаем в понятие производительных сил только ту часть природы, те ее элементы, которые активно вовлечены человеком в процесс общественного производства. Скажем, якутские алмазы были элементом природы и тогда, когда мы о них ничего не знали, а элементом производительных сил нашего общества они стали только превратившись в предмет добычи и промышленной обработки. В этом смысле включение элементов природы в состав производительных сил ничем не отличается от включения в него людей или орудий труда. Если люди выключены из процесса производства (безработные, больные и т. д.), они не входят и в состав производительных сил. Если техника бездействует, ржавеет (а таких случаев, к сожалению, пока еще много), то она также отнюдь не является производительной силой общества.

Двадцатый век – век зримого и быстрого превращения науки в непосредственную производительную силу общества. Закономерен вопрос: не появляется ли таким образом в лице науки новый, четвертый элемент производительных сил? Очевидно, нет. Процесс «онаучивания» производительных сил идет более сложным, органическим путем – путем внедрения, проникновения научных знаний и научных достижений в каждый из трех рассмотренных нами элементом. В результате качественно меняется образовательный и профессиональный уровень производителей материальных благ, появляются принципиально новые орудия труда, создаются предметы труда с заранее заданными, не имеющими природных аналогов, свойствами.

Структура производственных отношений

Прежде чем рассмотреть вторую сторону общественного способа производства, необходимо уточнить понятие и структуру материального производства. Оно и понятно: ведь структура производственных отношений в силу самой своей природы не может не отражать структуру производства.

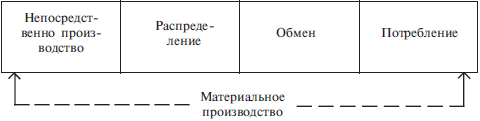

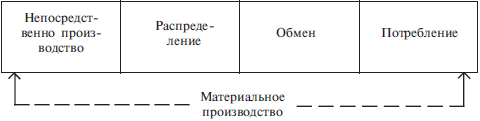

Надо различать понятия «материальное производство» и «непосредственное производство», которые не являются тождественными, а соотносятся как целое и часть. Помимо непосредственного производства компонентами этой целостности выступают сферы распределения, обмена и потребления. Процесс производства не может считаться завершенным пока продукт не дошел до потребителя, т. е. не потреблен. Но для того, чтобы это произошло, требуется нормальное функционирование и остальных сфер производства. Любые сбои распределительного или обменного характера тут же вызывают «возмущение» в начальном и конечном пунктах производства и – в зависимости от степени своей существенности и продолжительности – могут привести к рассогласованию системы производства в целом.

Именно под этим углом зрения могут быть адекватно поняты экономические проблемы, стоящие сегодня перед нашим обществом. В непосредственном производстве – это прежде всего проблема резко замедлившегося в последние годы и ссузившегося по своим масштабам научно-технического прогресса; проблема демонополизации производства; проблема расхищения средств труда и в промышленном, и в аграрном секторе. В сфере распределения мы сталкиваемся с нерешенностью традиционных проблем (например, с дискриминацией в оплате труда большинства работников умственного труда) и появлением проблем новых, перестроечных и постперестроечных – сведение к минимуму так называемых общественных фондов потребления; проедание трудовыми коллективами львиной доли получаемой прибыли; небывалый всплеск противоправного перераспределения в форме взяточничества, рэкета, спекуляции. В сфере обмена дают о себе знать такие болезненные феномены, как разрыв хозяйственных связей (если иметь в виду обмен деятельностью), отсутствие конкуренции, а также бартер, отбрасывающий нас от цивилизации к первобытности (если иметь в виду обмен результатами производства). В сфере потребления достаточно вспомнить хотя бы такую проблему как продолжающийся диктат производителя по отношению к потребителю или, скажем, проблему недопотребления, охватившего сегодня значительную часть населения.

Даже беглый взгляд на эти проблемы позволяет прийти к двум важным выводам. Во-первых, проблемы, обнаруживаемые в различных сферах производства, между собой неразрывно связаны (каузально-генетически либо функционально). Так, стагнация научно-технического прогресса в непосредственном производстве не в последнюю очередь связана с ростом непроизводственного потребления прибыли предприятий, ее проеданием. И во-вторых (и это вытекает из первого вывода), подход к разработке программ выхода нашей экономики из кризиса должен быть системным, берущим проблемы, накопившиеся в различных сферах производства в их органическом единстве.

Итак, структура материального производства с учетом всего сказанного может быть изображена как на рис. 8.

Надо различать понятия «материальное производство» и «непосредственное производство», которые не являются тождественными, а соотносятся как целое и часть. Помимо непосредственного производства компонентами этой целостности выступают сферы распределения, обмена и потребления. Процесс производства не может считаться завершенным пока продукт не дошел до потребителя, т. е. не потреблен. Но для того, чтобы это произошло, требуется нормальное функционирование и остальных сфер производства. Любые сбои распределительного или обменного характера тут же вызывают «возмущение» в начальном и конечном пунктах производства и – в зависимости от степени своей существенности и продолжительности – могут привести к рассогласованию системы производства в целом.

Именно под этим углом зрения могут быть адекватно поняты экономические проблемы, стоящие сегодня перед нашим обществом. В непосредственном производстве – это прежде всего проблема резко замедлившегося в последние годы и ссузившегося по своим масштабам научно-технического прогресса; проблема демонополизации производства; проблема расхищения средств труда и в промышленном, и в аграрном секторе. В сфере распределения мы сталкиваемся с нерешенностью традиционных проблем (например, с дискриминацией в оплате труда большинства работников умственного труда) и появлением проблем новых, перестроечных и постперестроечных – сведение к минимуму так называемых общественных фондов потребления; проедание трудовыми коллективами львиной доли получаемой прибыли; небывалый всплеск противоправного перераспределения в форме взяточничества, рэкета, спекуляции. В сфере обмена дают о себе знать такие болезненные феномены, как разрыв хозяйственных связей (если иметь в виду обмен деятельностью), отсутствие конкуренции, а также бартер, отбрасывающий нас от цивилизации к первобытности (если иметь в виду обмен результатами производства). В сфере потребления достаточно вспомнить хотя бы такую проблему как продолжающийся диктат производителя по отношению к потребителю или, скажем, проблему недопотребления, охватившего сегодня значительную часть населения.

Даже беглый взгляд на эти проблемы позволяет прийти к двум важным выводам. Во-первых, проблемы, обнаруживаемые в различных сферах производства, между собой неразрывно связаны (каузально-генетически либо функционально). Так, стагнация научно-технического прогресса в непосредственном производстве не в последнюю очередь связана с ростом непроизводственного потребления прибыли предприятий, ее проеданием. И во-вторых (и это вытекает из первого вывода), подход к разработке программ выхода нашей экономики из кризиса должен быть системным, берущим проблемы, накопившиеся в различных сферах производства в их органическом единстве.

Итак, структура материального производства с учетом всего сказанного может быть изображена как на рис. 8.

Рис. 8Таким образом производственные отношения суть экономические отношения, складывающиеся между людьми в процессе непосредственно производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. От этих, производственно-экономических отношений надо отличать производственно-технологические отношения, которые обусловлены, как уже отмечалось, технико-технологическими особенностями производства и его организации.

Основное и исходное производственные отношения

Экономические (производственные) отношения представляют собой не конгломерат отношений, а сложную систему. Такая система многомерна и ее можно рассматривать не только по фазам воспроизводства, как было показано выше, но и под другими углами зрения: по субъектам отношений, по объектам присвоения, по степени близости и технологическому базису, по длительности существования в данной экономической системе и т. д. Но под каким бы углом зрения мы ее ни рассматривали, она всегда целостна, проникнута единым началом. Это значит, что в системе производственных отношений есть какие-то коренные отношения, которые ее цементируют, интегрируя в себе все ее стороны и аспекты, т. е. выступают как системообразующие.

Таким отношением прежде всего выступает основное производственное отношение – отношение собственности на средства производства. Конечно, в каждой экономической системе существует не одна, а несколько форм собственности на средства производства. Например, при капитализме существует капиталистическая собственность, собственность крупных землевладельцев, мелкая трудовая собственность, различные формы кооперативной собственности. Но среди многообразных форм есть основное отношение собственности, на базе которого производится основная масса совокупного общественного продукта. Все другие формы собственности так или иначе подчинены основному отношению, зависят от него.

Основное отношение собственности определяет лицо экономической системы от ее начала и до конца. В зависимости от конкретной сущности этого основного отношения определяется специфический характер экономической системы, что конкретизируется в исторически известных типах производственных отношений – первобытнообщинных, рабовладельческих, феодальных, капиталистических.

Среди специфических отношений данной экономической системы основное производственное отношение выступает как первичное, ибо оно есть «непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям»[50], и следовательно, означает способ соединения вещественного и личного факторов производства. Глубже и фундаментальнее общественно-экономического отношения попросту уже нет. Все другие отношения выступают как вторичные, третичные и вообще производные экономические отношения. Так, при капитализме на базе первичного отношения (между капиталистом промышленником и наемным рабочим) складываются отношения между самими промышленниками; затем – между ними и торговцами; между промышленниками и торговцами, с одной стороны, и банкирами – с другой; в качестве самостоятельного агента производственных отношений все больше выступает и государство, а наемные рабочие, кроме того, вступают в отношения и друг с другом и т. д. Естественно, что все эти вторичные, третичные и тому подобные отношения происходят и зависят от первичного и сами оказывают на него активное обратное воздействие.

Небезынтересно отметить, что разработанная Марксом концепция роли и места отношения собственности в жизни социума получила сегодня широкое признание и в немарксистском обществознании. Сошлемся на мнение одного из крупнейших историков современности, общепризнанного лидера историографического направления «Анналы» Фернана Броделя, который пишет: «Маркс прав: разве тому, кто владеет средствами производства, землей, судами, (кораблями. – Авт.), станками, сырьем, готовым продуктом, не принадлежит и господствующее положение? Остается, однако, очевидно, что одних только этих двух координат, общества и экономики, недостаточно. Государство во множестве форм, будучи одновременно и причиной и следствием, навязывало свое присутствие, нарушало отношения, вольно или невольно вносило в них отклонения. Оно играло свою, часто весомую роль в тех сооружениях, которые с помощью определенной типологии можно сгруппировать в различные социоэкономики мира: одни – с рабством, другие – с сервами и сеньерами, третьи – с деловыми людьми и предкапиталистами. Это значит вернуться к языку Маркса, оставаться на его стороне, даже если отказаться от его точных выражений или слишком строгого порядка, при котором всякое общество должно было бы плавно переходить от одной из своих структур к другой»[51].

Будучи системообразующим, основное производственное отношение не может быть локализовано в какой-то части экономической системы, а составляет именно ядро, основу, вбирающую в себя не только моменты непосредственного производства, но и распределения, обмена и потребления.

Основное производственное отношение является для данной экономической системы исходным отношением, однако исходным – в широком смысле слова. В узком же смысле в качестве исторически и логически исходного выступает такое отношение, которое будучи самостоятельным, в то же время выступает как необходимая форма основного производственного отношения. А поскольку основное отношение является для данной экономической системы системообразующим, то и его форма оказывается в системе основной, господствующей и даже всеобщей формой организации хозяйства.

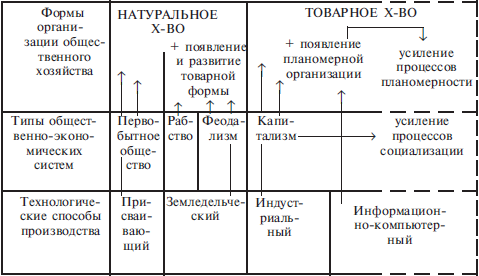

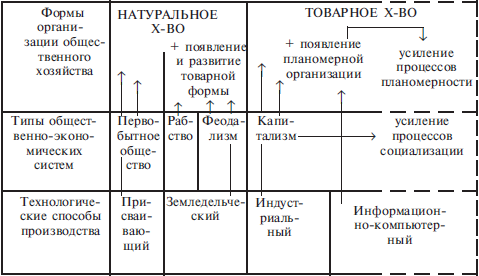

Истории известны три формы организации общественного хозяйства: натуральное хозяйство, товарное хозяйство, планомерно-регулируемое хозяйство. Эти три формы не только последовательно сменяют друг друга, но могут и сосуществовать, причем так, что одна из них непременно господствует. Ее господство как раз и предопределяется тем, что такова форма основного производственного отношения, а значит в такой же форме выступает основная масса совокупного общественного продукта. Так, к примеру, при феодализме натуральный характер повинностей крепостного крестьянина предопределял господство натуральной формы организации общественного хозяйства, хотя рядом с ней развивалась и усиливалась и товарная форма. При капитализме, наоборот, купля-продажа рабочей силы, товарная форма отношения между предпринимателем и рабочим, предопределяет господство в этой экономической системе товарной формы организации хозяйства.

Форма организации общественного хозяйства непосредственно отражает уровень производительных сил, общественного разделения труда, она, следовательно, генетически связана с соответствующим технологическим способом производства. Этим объясняется тот факт, что одна и та же форма организации хозяйства может обслуживать принципиально различные типы общественно-экономических систем. Например, натуральное хозяйство обслуживало все докапиталистические экономические системы. Но господство той или иной формы, как уже было сказано, предопределяется основным производственным отношением. Другими словами, форма организации общественного хозяйства имеет двойное происхождение: генетически она связана и с технологическим, и с экономическим способами производства. В свете этого становится понятным историческое место переходных форм организации хозяйства, когда наряду с господствующей формой возникает и постепенно усиливается ее собственная противоположность (см. рис. 9).

Наличие в экономической системе двух определяющих черт, т. е. основного и исходного производственных отношений, сегодня признают многие влиятельные школы и в социальной философии, и в политической экономии. Кэмпбелл Р.Макконнелл и Стэнли Л.Брю, например, пишут: «Вообще говоря, индустриально развитые страны мира в основном различаются по двум признакам: 1) по форме собственности на средства производства и 2) по способу, посредством которого координируется и управляется экономическая деятельность»[53]. Правда, способ этот цитируемыми авторами ставится в зависимость исключительно от вмешательства или невмешательства государства в экономическую жизнь общества, в действительности же, как мы видели, форма организации хозяйства определяется более фундаментальными факторами.

Таким отношением прежде всего выступает основное производственное отношение – отношение собственности на средства производства. Конечно, в каждой экономической системе существует не одна, а несколько форм собственности на средства производства. Например, при капитализме существует капиталистическая собственность, собственность крупных землевладельцев, мелкая трудовая собственность, различные формы кооперативной собственности. Но среди многообразных форм есть основное отношение собственности, на базе которого производится основная масса совокупного общественного продукта. Все другие формы собственности так или иначе подчинены основному отношению, зависят от него.

Основное отношение собственности определяет лицо экономической системы от ее начала и до конца. В зависимости от конкретной сущности этого основного отношения определяется специфический характер экономической системы, что конкретизируется в исторически известных типах производственных отношений – первобытнообщинных, рабовладельческих, феодальных, капиталистических.

Среди специфических отношений данной экономической системы основное производственное отношение выступает как первичное, ибо оно есть «непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям»[50], и следовательно, означает способ соединения вещественного и личного факторов производства. Глубже и фундаментальнее общественно-экономического отношения попросту уже нет. Все другие отношения выступают как вторичные, третичные и вообще производные экономические отношения. Так, при капитализме на базе первичного отношения (между капиталистом промышленником и наемным рабочим) складываются отношения между самими промышленниками; затем – между ними и торговцами; между промышленниками и торговцами, с одной стороны, и банкирами – с другой; в качестве самостоятельного агента производственных отношений все больше выступает и государство, а наемные рабочие, кроме того, вступают в отношения и друг с другом и т. д. Естественно, что все эти вторичные, третичные и тому подобные отношения происходят и зависят от первичного и сами оказывают на него активное обратное воздействие.

Небезынтересно отметить, что разработанная Марксом концепция роли и места отношения собственности в жизни социума получила сегодня широкое признание и в немарксистском обществознании. Сошлемся на мнение одного из крупнейших историков современности, общепризнанного лидера историографического направления «Анналы» Фернана Броделя, который пишет: «Маркс прав: разве тому, кто владеет средствами производства, землей, судами, (кораблями. – Авт.), станками, сырьем, готовым продуктом, не принадлежит и господствующее положение? Остается, однако, очевидно, что одних только этих двух координат, общества и экономики, недостаточно. Государство во множестве форм, будучи одновременно и причиной и следствием, навязывало свое присутствие, нарушало отношения, вольно или невольно вносило в них отклонения. Оно играло свою, часто весомую роль в тех сооружениях, которые с помощью определенной типологии можно сгруппировать в различные социоэкономики мира: одни – с рабством, другие – с сервами и сеньерами, третьи – с деловыми людьми и предкапиталистами. Это значит вернуться к языку Маркса, оставаться на его стороне, даже если отказаться от его точных выражений или слишком строгого порядка, при котором всякое общество должно было бы плавно переходить от одной из своих структур к другой»[51].

Будучи системообразующим, основное производственное отношение не может быть локализовано в какой-то части экономической системы, а составляет именно ядро, основу, вбирающую в себя не только моменты непосредственного производства, но и распределения, обмена и потребления.

Основное производственное отношение является для данной экономической системы исходным отношением, однако исходным – в широком смысле слова. В узком же смысле в качестве исторически и логически исходного выступает такое отношение, которое будучи самостоятельным, в то же время выступает как необходимая форма основного производственного отношения. А поскольку основное отношение является для данной экономической системы системообразующим, то и его форма оказывается в системе основной, господствующей и даже всеобщей формой организации хозяйства.

Истории известны три формы организации общественного хозяйства: натуральное хозяйство, товарное хозяйство, планомерно-регулируемое хозяйство. Эти три формы не только последовательно сменяют друг друга, но могут и сосуществовать, причем так, что одна из них непременно господствует. Ее господство как раз и предопределяется тем, что такова форма основного производственного отношения, а значит в такой же форме выступает основная масса совокупного общественного продукта. Так, к примеру, при феодализме натуральный характер повинностей крепостного крестьянина предопределял господство натуральной формы организации общественного хозяйства, хотя рядом с ней развивалась и усиливалась и товарная форма. При капитализме, наоборот, купля-продажа рабочей силы, товарная форма отношения между предпринимателем и рабочим, предопределяет господство в этой экономической системе товарной формы организации хозяйства.

Форма организации общественного хозяйства непосредственно отражает уровень производительных сил, общественного разделения труда, она, следовательно, генетически связана с соответствующим технологическим способом производства. Этим объясняется тот факт, что одна и та же форма организации хозяйства может обслуживать принципиально различные типы общественно-экономических систем. Например, натуральное хозяйство обслуживало все докапиталистические экономические системы. Но господство той или иной формы, как уже было сказано, предопределяется основным производственным отношением. Другими словами, форма организации общественного хозяйства имеет двойное происхождение: генетически она связана и с технологическим, и с экономическим способами производства. В свете этого становится понятным историческое место переходных форм организации хозяйства, когда наряду с господствующей формой возникает и постепенно усиливается ее собственная противоположность (см. рис. 9).

Рис. 9Итак, два отношения выступают в экономической системе в качестве системообразующих: основное производственное отношение, раскрывающее наиболее существенное в самом содержании экономической системы, и исходное производственное отношение, раскрывающее наиболее существенное в ее форме. Ведущая роль содержания по отношению к форме объясняет субординацию этих двух системообразующих отношений. Так, о капитализме К.Маркс замечает: «Две характерные черты с самого начала отличают капиталистический способ производства. Во-первых, он производит свои продукты как товары. Не самый факт производства товаров отличает его от других способов производства, а то обстоятельство, что для его продуктов их бытие как товаров является господствующей и определяющей чертой… Второе, что является специфическим отличием капиталистического способа производства, – это производство прибавочной стоимости как прямая цель и определяющий мотив производства»[52].

Наличие в экономической системе двух определяющих черт, т. е. основного и исходного производственных отношений, сегодня признают многие влиятельные школы и в социальной философии, и в политической экономии. Кэмпбелл Р.Макконнелл и Стэнли Л.Брю, например, пишут: «Вообще говоря, индустриально развитые страны мира в основном различаются по двум признакам: 1) по форме собственности на средства производства и 2) по способу, посредством которого координируется и управляется экономическая деятельность»[53]. Правда, способ этот цитируемыми авторами ставится в зависимость исключительно от вмешательства или невмешательства государства в экономическую жизнь общества, в действительности же, как мы видели, форма организации хозяйства определяется более фундаментальными факторами.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента