Страница:

Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата вотировала закон о всеобщей мобилизации возрастов от семнадцати до сорока пяти лет, уклоняющиеся подлежали военно-полевому суду. В Нью-Йорке в кварталах бедноты расстреляли несколько сот человек. На вокзалах появились вооружённые солдаты. Кое-кого хватали, стаскивали с площадок вагонов, стреляли в воздух и в людей. Но поезда отходили переполненными. Железные дороги, принадлежавшие частным компаниям, находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства.

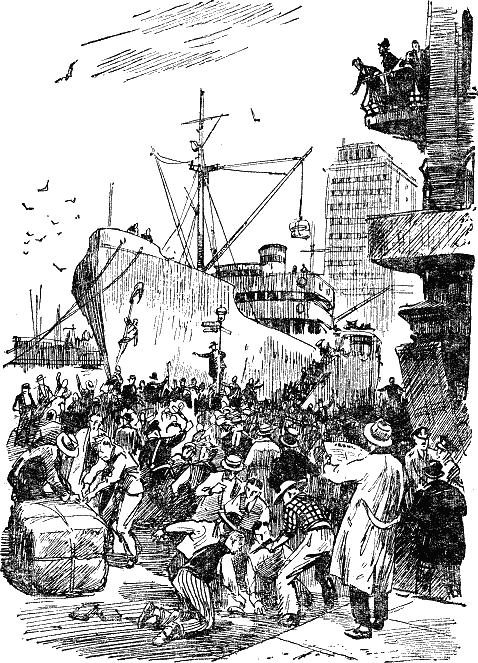

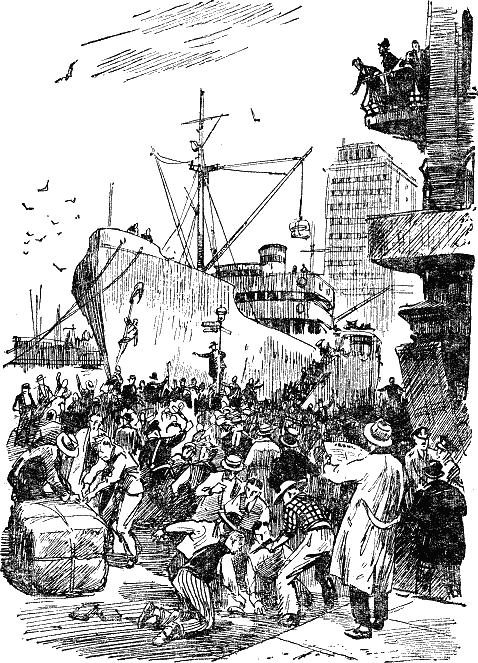

В Сан-Франциско прибыли ещё пять пароходов Гарина, и на открытом рейде, в виду всего залива, стала на якорь красавица «Аризона» – «гроза морей». Под защитой её двух гиперболоидов корабли разгружали золото.

В Сан-Франциско прибыли ещё пять пароходов Гарина, и на открытом рейде, в виду всего залива, стала на якорь красавица «Аризона» – «гроза морей». Под защитой её двух гиперболоидов корабли разгружали золото.

Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в двести пятьдесят раз. С трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это ещё можно было как-нибудь пережить. Но вдруг сумасшедшему негодяю, Гарину, вздумается продавать золото по доллару за килограмм или по десяти центов. Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками:

«Это мировая катастрофа, – хуже, чем столкновение с кометой».

«Кто такой инженер Гарин? – спрашивали. – Что ему в сущности нужно? Разорить страну? Глупо. Непонятно… Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина… В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха, – право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой».

Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале набралось столько, что висели на колоннах, на окнах. Появился президиум. Сели. Молчали. Ждали. Наконец, председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошёл небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой тёмной бородкой, с тёмными глазами, обведёнными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук – бабочкой, башмаки коричневые, на толстой подошве, в левой руке новые перчатки.

Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошёл по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, – так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением, он сказал:

– Джентльмены… Я – Гарин… Я принёс миру золото…

Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули:

– Да здравствует мистер Гарин!.. Да здравствует диктатор!..

За окнами миллионная толпа ревела, топая в такт подошвами:

– Бруски!.. Бруски!.. Бруски!..

– Но, мой друг, Гарин сходит с ума, – сказала она Янсену, – он обесценивает золото… Он хочет быть диктатором нищих.

Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:

– Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.

– Каким образом? Не понимаю.

– Издан закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше было шума.

– А шахта?

– Шахта будет уничтожена.

Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила:

– Ничего не понимаю.

– Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем как уничтожить шахту, будет извлечён запас с таким расчётом, чтобы за Гариным было обеспечено свыше пятидесяти процентов мирового количества золота. Таким образом, паритет, если и упадёт, то на несколько центов за доллар.

– Превосходно… но сколько же они ассигнуют на мой двор, на мои фантазии? Мне нужно ужасно много.

– Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете…

– Но разве я знаю, сколько мне нужно?.. Как это всё глупо!.. Во-первых, на месте рабочего посёлка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес… Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят остров с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей. На юге острова будет огромное здание, видное за много миль: «Дом, где почиет гений». Я ограблю все музеи Европы. Я соберу всё, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы…

Янсен вытянулся на золочёном стульчике:

– Мадам Ламоль…

– Подождите, – нетерпеливо перебила она, – через три недели сюда приезжает мой двор. Весь этот сброд нужно кормить, развлекать и приводить в порядок. Я хочу пригласить из Европы двух-трёх настоящих королей и дюжину принцев крови. Мы привезём папу из Рима на дирижабле. Я хочу быть помазанной и коронованной по всем правилам, чтобы перестали сочинять обо мне уличные фокстроты…

– Мадам Ламоль, – сказал Янсен умоляюще – я не видал вас целый месяц. Покуда вы ещё свободны. Пойдёмте в море. «Аризона» отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике под звёздами.

Зоя взглянула на него, лицо её стало нежным. Усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склонённым.

– Не знаю, Янсен, не знаю, – проговорила она, касаясь другой рукой его затылка, иногда мне начинает казаться, что счастье – только в погоне за счастьем… И ещё – в воспоминаниях… Но это в минуты усталости… Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен… Я знаю, вы будете ждать меня терпеливо… Вспомните… Средиземное море, лазурный день, когда я посвятила вас в командоры ордена «Божественной Зои»… (Она засмеялась и сжала пальцами его затылок.) А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне – разве это не счастье? Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров – это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море, – я задремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы, дворцы – один над другим – уступами, один другого прекраснее… и множество красивых людей, моих людей, моих, понимаете. Нет, я не успокоюсь, покуда не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, вы предлагаете мне себя, капитанский мостик и морскую пустыню взамен моего сумасшедшего бреда. Вы не знаете женщин, Янсен… Мы легкомысленны, мы расточительны… Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что всё равно они не спасли бы меня от старости, от увядания… Я побежала за нищим Гариным. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Но любила я его одну только ночь… С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой?.. Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, покуда не остановится сердце… (Он поднялся со стула, она вдруг ухватилась за его руку.) Я знаю – один человек на свете любит меня. Вы, вы, Янсен. Разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу: «Янсен, спасите меня от меня самой…»

«Трудящиеся всего мира! Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединённые Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, гружённые золотом.

Капитализм зашатался: золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наёмникам – полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции.

Но инженер Гарин, нанёсший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюр была революция.

Гарин идёт к власти. Гарин ломает на своём пути сопротивление капиталистов, ещё недостаточно ясно понявших, что Гарин – новое орудие борьбы с пролетарской революцией.

Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов.

Они объявят его диктатором и вождём. Он присвоит себе половину мирового запаса золота и тогда прикажет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено.

Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит всё человечество и людей превратит в рабов.

Трудящиеся всего мира! Час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболоидами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках трудящихся.

Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдём в наступление, тем вернее наша победа».

Не все члены Революционного комитета одобрили это воззвание, – часть из них колебалась, испуганная смелостью: удастся ли так быстро поднять рабочих? Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооружённая боевыми газами и пулемётами… Не лучше ли выждать или уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки?..

Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся:

– Революция – это высшая стратегия. А стратегия – наука побеждать. Побеждает тот, кто берёт инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы… Поднять восстание нам удастся, если мы напряжём все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет всё трудящееся человечество, а мы – его передовой отряд. Так говорят большевики. А большевики не знают поражений.

При этих его словах рослый парень с голубыми глазами – шахтёр, молчавший во всё время спора, вынул изо рта трубку.

– Баста! – сказал он густым голосом. – Довольно болтовни. За дело, ребята!..

– Папиросу.

От этой русской привычки – курить натощак – он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натощак некоторый признак безнравственности.

В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя; отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, основанные на духовном общении; оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из Библии; некоторые его резкие поступки (история в Вилль Давре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и др.) объяснялись одни – роковой случайностью, другие – неосторожным обращением с гиперболоидом, во всяком случае великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи (между протестантской и католической церквами уже началась борьба за Петра Гарина), и, наконец, ему приписывали увлечение с детства по крайней мере десятью видами спорта.

Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздёрнуть нервы, но пить диктатору полумира с утра коньяк! Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона.

Морщась, он хлебнул шоколаду. Камердинер, с торжественной грустью стоявший у дверей, спросил вполголоса:

– Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?

Гарин лениво сел на кровати, натянул шёлковую пижаму:

– Просите.

Вошёл секретарь, достойно три раза – у дверей, посреди комнаты и близ кровати – поклонился диктатору. Пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул.

– Садитесь, – сказал Гарин, зевнув так, что щёлкнули зубы.

Личный секретарь сел. Это был одетый во всё тёмное, средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в Новом Свете и, как думал Пётр Петрович, был приставлен к нему крупными финансистами в виде шпиона.

– Что нового? – спросил Гарин. – Как золотой курс?

– Поднимается.

– Туговато всё-таки. А?

Секретарь меланхолично поднял веки:

– Да, вяло. Всё ещё вяло.

– Мерзавцы!

Гарин сунул босые ноги в парчовые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни:

– Мерзавцы, сукины дети, ослы!

Невольно левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической: он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, – казалось, прислушивался к шагам истории.

– Мерзавцы! – последний раз повторил Гарин. – Медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне. Мне! Вы понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни… Пишите.

Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящей среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать:

«От сего числа постановлением сената…» Покончив с этим делом, он выкурил вторую папиросу. Бросил окурок в недопитую чашку шоколада. Спросил:

– Ещё что нового? Покушений на мою жизнь не обнаружено?

Длинными пальцами с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочёл его, перевернул, опять перевернул:

– Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полицией раскрыты два новых покушения на вас, сэр.

– Ага! Очень хорошо. Обнародовать в печати. Кто же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодяями? Что?

– Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий, в карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в пятьсот граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только нескольким прохожим, узнавшим, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан.

– Эти прохожие были всё же частные лица или агенты?

У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта – единственной во всей Северной Америке, неподражаемой улыбкой:

– Разумеется, сэр, это были частные лица, честные торговцы, преданные вам, сэр.

– Узнать имена торговцев, – продиктовал Гарин, – в печати выразить им мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую.

– Второе покушение произошло также в парке, – продолжал секретарь. – Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр. При даме найден небольшой револьвер.

– Молоденькая?

– Пятидесяти трёх лет. Девица.

– И что же толпа?

– Толпа ограничилась тем, что сорвала с неё шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъярённой толпы.

– Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывезти за пределы Соединённых Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что ещё?

Без пяти девять Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четырём помощникам. Он сел в особое, вроде зубоврачебного, кресло, покрытое льняной простынёй, перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над ногтями обеих рук запорхали пилочками, ножичками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног – две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причёсаны так, что стало незаметно плеши. Брадобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами: шею – запахом роз, за ушами – шипром, виски – букетом Вернэ, около губ – веткой яблони (грёб эпл), бородку – тончайшими духами «Сумерки».

После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шёлковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца, он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в газетах писали о его «четверти часа после ванны». Делать было нечего.

Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давешний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортёры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было уменье выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь вполголоса по-русски, сам завязал его.

Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал:

«Так долго не выдержать, вот чёрт, навязали режим».

За завтраком (опять-таки ни капли алкоголя) диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На севрском подносе лежали сотни три писем. Жуя копчёную поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, варенную на воде без соли (утренняя пища спортсменов и нравственных людей), Гарин брал наугад хрустящие конверты. Распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал:

– Тьфу ты, чёрт!

Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошёл до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую, тёплую ночь в старенькой гостинице в Вилль Давре. Тогда, под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать, – брошу к твоим ногам мир… И вот Гарин – победитель. Мир – у ног. Но Зоя – далёкая, чужая, мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха её волос, от пристального взгляда её холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вилль Давре, отлетел от него… Издавай декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях… Вот чёрт!.. Хорошо бы потребовать коньяку…

Он обернулся к лакеям, стоявшим, как чучела в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперёд, один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом:

– Автомобиль господина диктатора подан.

В сенат диктатор вошёл, нагло ступая каблуками. Сев в золочёное кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и киносняли его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами.

Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы: лорда Нижне-Уэлльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и соимператора Всероссийского. От Североамериканских Соединённых Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание «Бизмен оф готт», что, в переводе на русский язык, значило: «Купчина божьей милостью».

Гарин благодарил. Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плеши, сидящие перед ним амфитеатром в двусветном зале. Но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит.

«Подождите, сволочи, – думал он, стоя (бледный, маленький, с острой бородкой) перед аплодирующим ему амфитеатром, – поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысяче…» Но и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины он ничего такого решительного не поднесёт… А на банкет сейчас поедет из зала сената…

На улице автомобиль диктатора приветствовали криками. Но присмотреться – кричали всё какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских, – Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции, наверное переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гип, гип» и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился: «Дешёвка, дешёвка, заткните глотки, скоты, радоваться нечему». Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук (дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей) осыпали его цветами.

Взбегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуйчики направо и налево. В зале грянула музыка в честь божьего купчины. Он сел, и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталём. У каждого прибора лежало по одиннадцати серебряных ножей и одиннадцати вилок различных размеров (не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи). Нужно было не ошибиться, – каким ножом и вилкой что есть.

Гарин скрипнул зубами от злости: аристократы, подумаешь, – из двухсот человек за столом три четверти торговали селёдками на улице, а теперь иначе как при помощи одиннадцати вилок им неприлично кушать! Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению, – держал себя за столом образцово.

После черепахового супа начались речи. Гарин выслушивал их стоя, с бокалом шампанского. «Напьюсь!» – зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка.

Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает библию.

Между третьим сладким и кофе он ответил на речи:

Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании её диктатор прибавил, как бы про себя, три каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо русском, языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труб, грохотом литавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой.

В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу (паника среди кинувшихся поднимать лакеев), глубоко засунул руки в карманы штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь.

– В семь часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром.

– Так, – сказал Гарин. (Опять прибавил три непонятных слова по-русски.) – Ещё что?

– В одиннадцать часов сегодня же в белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь…

– Телефонируйте туда и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами.

– Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни: к вам немедленно приедет весь город выражать соболезнование. Кроме того – газетные хроникёры. Они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы…

Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в двести пятьдесят раз. С трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это ещё можно было как-нибудь пережить. Но вдруг сумасшедшему негодяю, Гарину, вздумается продавать золото по доллару за килограмм или по десяти центов. Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками:

«Это мировая катастрофа, – хуже, чем столкновение с кометой».

«Кто такой инженер Гарин? – спрашивали. – Что ему в сущности нужно? Разорить страну? Глупо. Непонятно… Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина… В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха, – право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой».

Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале набралось столько, что висели на колоннах, на окнах. Появился президиум. Сели. Молчали. Ждали. Наконец, председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошёл небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой тёмной бородкой, с тёмными глазами, обведёнными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук – бабочкой, башмаки коричневые, на толстой подошве, в левой руке новые перчатки.

Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошёл по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, – так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением, он сказал:

– Джентльмены… Я – Гарин… Я принёс миру золото…

Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули:

– Да здравствует мистер Гарин!.. Да здравствует диктатор!..

За окнами миллионная толпа ревела, топая в такт подошвами:

– Бруски!.. Бруски!.. Бруски!..

119

«Аризона» только что вернулась в гавань Золотого острова. Янсен докладывал мадам Ламоль о положении вещей на континенте. Зоя была ещё в постели, среди кружевных подушек (малый утренний приём). Полутёмную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Над правой рукой её работала маникюрша. В другой она держала зеркальце и, разговаривая, недовольно посматривала на себя.– Но, мой друг, Гарин сходит с ума, – сказала она Янсену, – он обесценивает золото… Он хочет быть диктатором нищих.

Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:

– Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.

– Каким образом? Не понимаю.

– Издан закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше было шума.

– А шахта?

– Шахта будет уничтожена.

Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила:

– Ничего не понимаю.

– Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем как уничтожить шахту, будет извлечён запас с таким расчётом, чтобы за Гариным было обеспечено свыше пятидесяти процентов мирового количества золота. Таким образом, паритет, если и упадёт, то на несколько центов за доллар.

– Превосходно… но сколько же они ассигнуют на мой двор, на мои фантазии? Мне нужно ужасно много.

– Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете…

– Но разве я знаю, сколько мне нужно?.. Как это всё глупо!.. Во-первых, на месте рабочего посёлка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес… Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят остров с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей. На юге острова будет огромное здание, видное за много миль: «Дом, где почиет гений». Я ограблю все музеи Европы. Я соберу всё, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы…

Янсен вытянулся на золочёном стульчике:

– Мадам Ламоль…

– Подождите, – нетерпеливо перебила она, – через три недели сюда приезжает мой двор. Весь этот сброд нужно кормить, развлекать и приводить в порядок. Я хочу пригласить из Европы двух-трёх настоящих королей и дюжину принцев крови. Мы привезём папу из Рима на дирижабле. Я хочу быть помазанной и коронованной по всем правилам, чтобы перестали сочинять обо мне уличные фокстроты…

– Мадам Ламоль, – сказал Янсен умоляюще – я не видал вас целый месяц. Покуда вы ещё свободны. Пойдёмте в море. «Аризона» отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике под звёздами.

Зоя взглянула на него, лицо её стало нежным. Усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склонённым.

– Не знаю, Янсен, не знаю, – проговорила она, касаясь другой рукой его затылка, иногда мне начинает казаться, что счастье – только в погоне за счастьем… И ещё – в воспоминаниях… Но это в минуты усталости… Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен… Я знаю, вы будете ждать меня терпеливо… Вспомните… Средиземное море, лазурный день, когда я посвятила вас в командоры ордена «Божественной Зои»… (Она засмеялась и сжала пальцами его затылок.) А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне – разве это не счастье? Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров – это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море, – я задремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы, дворцы – один над другим – уступами, один другого прекраснее… и множество красивых людей, моих людей, моих, понимаете. Нет, я не успокоюсь, покуда не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, вы предлагаете мне себя, капитанский мостик и морскую пустыню взамен моего сумасшедшего бреда. Вы не знаете женщин, Янсен… Мы легкомысленны, мы расточительны… Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что всё равно они не спасли бы меня от старости, от увядания… Я побежала за нищим Гариным. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Но любила я его одну только ночь… С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой?.. Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, покуда не остановится сердце… (Он поднялся со стула, она вдруг ухватилась за его руку.) Я знаю – один человек на свете любит меня. Вы, вы, Янсен. Разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу: «Янсен, спасите меня от меня самой…»

120

В белом домике на берегу уединённой бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочёл наспех набросанное им воззвание:«Трудящиеся всего мира! Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединённые Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, гружённые золотом.

Капитализм зашатался: золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наёмникам – полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции.

Но инженер Гарин, нанёсший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюр была революция.

Гарин идёт к власти. Гарин ломает на своём пути сопротивление капиталистов, ещё недостаточно ясно понявших, что Гарин – новое орудие борьбы с пролетарской революцией.

Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов.

Они объявят его диктатором и вождём. Он присвоит себе половину мирового запаса золота и тогда прикажет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено.

Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит всё человечество и людей превратит в рабов.

Трудящиеся всего мира! Час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболоидами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках трудящихся.

Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдём в наступление, тем вернее наша победа».

Не все члены Революционного комитета одобрили это воззвание, – часть из них колебалась, испуганная смелостью: удастся ли так быстро поднять рабочих? Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооружённая боевыми газами и пулемётами… Не лучше ли выждать или уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки?..

Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся:

– Революция – это высшая стратегия. А стратегия – наука побеждать. Побеждает тот, кто берёт инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы… Поднять восстание нам удастся, если мы напряжём все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет всё трудящееся человечество, а мы – его передовой отряд. Так говорят большевики. А большевики не знают поражений.

При этих его словах рослый парень с голубыми глазами – шахтёр, молчавший во всё время спора, вынул изо рта трубку.

– Баста! – сказал он густым голосом. – Довольно болтовни. За дело, ребята!..

121

Седой рослый камердинер, в ливрейном фраке и в чулках, беззвучно вошёл в опочивальню, поставил чашку шоколаду и бисквиты на ночной столик и с тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза:– Папиросу.

От этой русской привычки – курить натощак – он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натощак некоторый признак безнравственности.

В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя; отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, основанные на духовном общении; оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из Библии; некоторые его резкие поступки (история в Вилль Давре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и др.) объяснялись одни – роковой случайностью, другие – неосторожным обращением с гиперболоидом, во всяком случае великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи (между протестантской и католической церквами уже началась борьба за Петра Гарина), и, наконец, ему приписывали увлечение с детства по крайней мере десятью видами спорта.

Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздёрнуть нервы, но пить диктатору полумира с утра коньяк! Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона.

Морщась, он хлебнул шоколаду. Камердинер, с торжественной грустью стоявший у дверей, спросил вполголоса:

– Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?

Гарин лениво сел на кровати, натянул шёлковую пижаму:

– Просите.

Вошёл секретарь, достойно три раза – у дверей, посреди комнаты и близ кровати – поклонился диктатору. Пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул.

– Садитесь, – сказал Гарин, зевнув так, что щёлкнули зубы.

Личный секретарь сел. Это был одетый во всё тёмное, средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в Новом Свете и, как думал Пётр Петрович, был приставлен к нему крупными финансистами в виде шпиона.

– Что нового? – спросил Гарин. – Как золотой курс?

– Поднимается.

– Туговато всё-таки. А?

Секретарь меланхолично поднял веки:

– Да, вяло. Всё ещё вяло.

– Мерзавцы!

Гарин сунул босые ноги в парчовые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни:

– Мерзавцы, сукины дети, ослы!

Невольно левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической: он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, – казалось, прислушивался к шагам истории.

– Мерзавцы! – последний раз повторил Гарин. – Медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне. Мне! Вы понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни… Пишите.

Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящей среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать:

«От сего числа постановлением сената…» Покончив с этим делом, он выкурил вторую папиросу. Бросил окурок в недопитую чашку шоколада. Спросил:

– Ещё что нового? Покушений на мою жизнь не обнаружено?

Длинными пальцами с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочёл его, перевернул, опять перевернул:

– Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полицией раскрыты два новых покушения на вас, сэр.

– Ага! Очень хорошо. Обнародовать в печати. Кто же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодяями? Что?

– Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий, в карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в пятьсот граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только нескольким прохожим, узнавшим, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан.

– Эти прохожие были всё же частные лица или агенты?

У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта – единственной во всей Северной Америке, неподражаемой улыбкой:

– Разумеется, сэр, это были частные лица, честные торговцы, преданные вам, сэр.

– Узнать имена торговцев, – продиктовал Гарин, – в печати выразить им мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую.

– Второе покушение произошло также в парке, – продолжал секретарь. – Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр. При даме найден небольшой револьвер.

– Молоденькая?

– Пятидесяти трёх лет. Девица.

– И что же толпа?

– Толпа ограничилась тем, что сорвала с неё шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъярённой толпы.

– Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывезти за пределы Соединённых Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что ещё?

Без пяти девять Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четырём помощникам. Он сел в особое, вроде зубоврачебного, кресло, покрытое льняной простынёй, перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над ногтями обеих рук запорхали пилочками, ножичками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног – две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причёсаны так, что стало незаметно плеши. Брадобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами: шею – запахом роз, за ушами – шипром, виски – букетом Вернэ, около губ – веткой яблони (грёб эпл), бородку – тончайшими духами «Сумерки».

После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шёлковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца, он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в газетах писали о его «четверти часа после ванны». Делать было нечего.

Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давешний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортёры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было уменье выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь вполголоса по-русски, сам завязал его.

Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал:

«Так долго не выдержать, вот чёрт, навязали режим».

За завтраком (опять-таки ни капли алкоголя) диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На севрском подносе лежали сотни три писем. Жуя копчёную поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, варенную на воде без соли (утренняя пища спортсменов и нравственных людей), Гарин брал наугад хрустящие конверты. Распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал:

«Моё сердце бьётся, от волнения моя рука едва выводит эти строки… Что вы подумаете обо мне? Боже! Я вас люблю. Я полюбила вас с той минуты, когда увидела в газете (наименование) ваш портрет. Я молода. Я дочь достойных родителей. Я полна энтузиазма стать женой и матерью…»Обычно прилагалась фотографическая карточка. Всё это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий (за месяц их накопилось несколько десятков тысяч) этих мордашек с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носиками становилось ужасно, смертельно скучно. Проделать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от нетопленной комнаты в уединённом доме на Петроградской, где Гарин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лазейку спасения (бегство на «Бибигонде»), до золотого председательского кресла в сенате, куда он через двадцать минут должен ехать… Ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой – всё только затем, чтобы попасть в ловушку филистерской скучнейшей жизни.

– Тьфу ты, чёрт!

Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошёл до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую, тёплую ночь в старенькой гостинице в Вилль Давре. Тогда, под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать, – брошу к твоим ногам мир… И вот Гарин – победитель. Мир – у ног. Но Зоя – далёкая, чужая, мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха её волос, от пристального взгляда её холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вилль Давре, отлетел от него… Издавай декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях… Вот чёрт!.. Хорошо бы потребовать коньяку…

Он обернулся к лакеям, стоявшим, как чучела в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперёд, один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом:

– Автомобиль господина диктатора подан.

В сенат диктатор вошёл, нагло ступая каблуками. Сев в золочёное кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и киносняли его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами.

Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы: лорда Нижне-Уэлльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и соимператора Всероссийского. От Североамериканских Соединённых Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание «Бизмен оф готт», что, в переводе на русский язык, значило: «Купчина божьей милостью».

Гарин благодарил. Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плеши, сидящие перед ним амфитеатром в двусветном зале. Но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит.

«Подождите, сволочи, – думал он, стоя (бледный, маленький, с острой бородкой) перед аплодирующим ему амфитеатром, – поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысяче…» Но и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины он ничего такого решительного не поднесёт… А на банкет сейчас поедет из зала сената…

На улице автомобиль диктатора приветствовали криками. Но присмотреться – кричали всё какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских, – Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции, наверное переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гип, гип» и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился: «Дешёвка, дешёвка, заткните глотки, скоты, радоваться нечему». Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук (дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей) осыпали его цветами.

Взбегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуйчики направо и налево. В зале грянула музыка в честь божьего купчины. Он сел, и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталём. У каждого прибора лежало по одиннадцати серебряных ножей и одиннадцати вилок различных размеров (не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи). Нужно было не ошибиться, – каким ножом и вилкой что есть.

Гарин скрипнул зубами от злости: аристократы, подумаешь, – из двухсот человек за столом три четверти торговали селёдками на улице, а теперь иначе как при помощи одиннадцати вилок им неприлично кушать! Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению, – держал себя за столом образцово.

После черепахового супа начались речи. Гарин выслушивал их стоя, с бокалом шампанского. «Напьюсь!» – зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка.

Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает библию.

Между третьим сладким и кофе он ответил на речи:

«Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли и на подавление безнравственных попыток черни к ниспровержению существующего строя…»И так далее.

Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании её диктатор прибавил, как бы про себя, три каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо русском, языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труб, грохотом литавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой.

В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу (паника среди кинувшихся поднимать лакеев), глубоко засунул руки в карманы штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь.

– В семь часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром.

– Так, – сказал Гарин. (Опять прибавил три непонятных слова по-русски.) – Ещё что?

– В одиннадцать часов сегодня же в белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь…

– Телефонируйте туда и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами.

– Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни: к вам немедленно приедет весь город выражать соболезнование. Кроме того – газетные хроникёры. Они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы…