Страница:

Правительства занимаются многими вещами – от создания систем школьного образования и управления ими до поддержания общественного порядка и ведения войн. Осуществление всех этих многочисленных форм правительственной деятельности происходит через специализированные органы, или структуры, – парламенты, бюрократии, административные учреждения и суды. Данные структуры выполняют функции, которые в свою очередь позволяют правительству формулировать и проводить свой политический курс, а также обеспечивать его претворение в жизнь. Политические курсы отражают цели; специализированные органы предоставляют средства. <...>

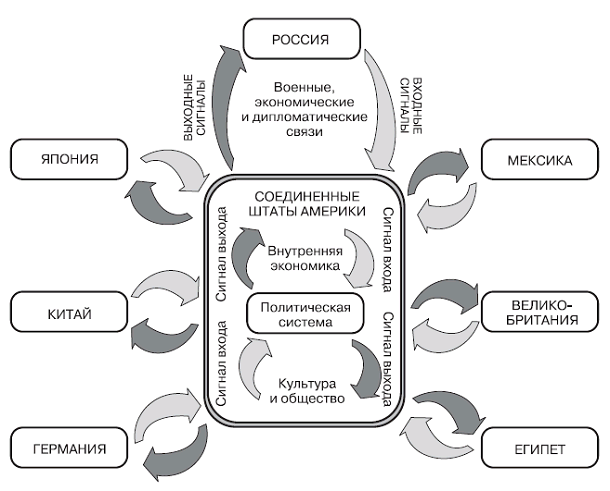

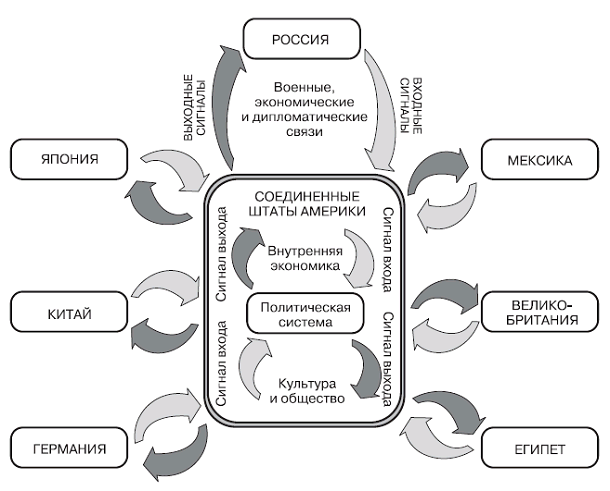

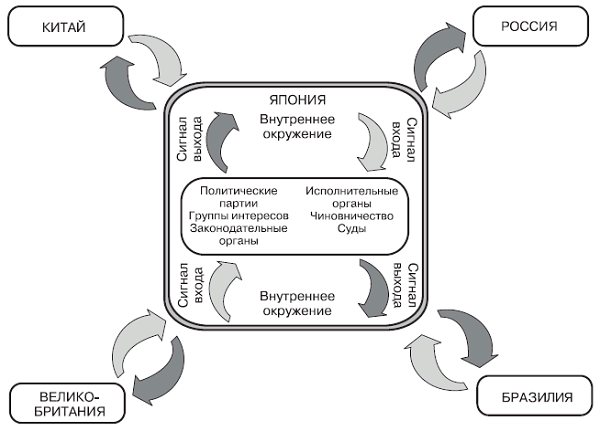

Как видно из рис. 1, политическая система существует как во внутреннем, так и во внешнем окружении, формируя это окружение и сама формируясь под его влиянием. Система получает из этого окружения сигналы входа и пытается воздействовать на него посредством своих сигналов выхода. На представленном ниже рисунке – весьма схематичном и простом – в качестве центрального фактора выступают Соединенные Штаты Америки, а в качестве примеров окружения взяты некоторые другие страны, рассматриваемые в этой книге, – Россия, Китай, Великобритания, Германия, Япония, Мексика и Египет. Взаимообмены сигналами и между странами могут различаться по многим параметрам. Так, они бывают «плотными» или «разреженными» (американско-канадские отношения могут служить примером «плотного» взаимообмена, тогда как отношения между Соединенными Штатами и Непалом расположены в «разреженной» части континуума). Типы взаимоотношений между политическими системами также значительно варьируются. США имеют разветвленные торговые связи с некоторыми нациями и относительно скромные – с другими. В одних странах импорт превышает экспорт, в других наоборот. Во взаимоотношениях со странами НАТО, Японией, Южной Кореей, Израилем и Саудовской Аравией крайне важными для США являются военный взаимообмен и поддержка. В последние десятилетия взаимозависимость наций – объемы (в физическом и денежном выражении) импорта и экспорта, перемещение капиталов, распространенность путешествий за границу и размах международных коммуникаций – чрезвычайно возросла. Данный процесс может быть отражен за счет утолщения входных и выходных стрелок на рис. 1. Колебания в этом потоке международных трансакций и торговли, связанные с депрессией, инфляцией, введением протекционистских тарифов, войной и т. п., способны нанести серьезный ущерб экономикам соответствующих стран.

Эти и другие изменения в социальной структуре США привели к трансформации социальных основ партийной системы страны. В настоящее время среди американских избирателей доля тех, кто не поддерживает ни одну из партий, практически сравнялась с долей лояльных демократов и республиканцев. Рабочие, принадлежащие к традиционным, преимущественно европейским, этническим группам, перестали быть твердой опорой Демократической партии; их голоса делятся сегодня между двумя партиями примерно в равной пропорции. В целом описанные изменения в структуре рабочей силы ассоциируются с более консервативным экономическим курсом и попытками сократить социальные программы и другие расходы. Более образованное и культурно утонченное общество озабочено скорее качеством жизни, красотой и здоровьем окружающей среды и тому подобными вопросами. Рассматривая произошедшее с точки зрения сигналов входа и выхода, можно констатировать, что социоэкономические изменения трансформировали политические требования электората и характер поддерживаемой ими политики.

Таким образом, новая структура общества ведет к иным политическим курсам на выходе, к иным типам и уровням налогообложения, смене моделей регулирования и изменениям в расходах на социальное обеспечение. Преимущество подхода система/окружение заключается в том, что он привлекает наше внимание к взаимозависимости происходящего внутри наций и между ними и обеспечивает нас терминологией для описания, сравнения и объяснения этих взаимодействующих процессов. Если мы хотим правильно судить о политических событиях, мы должны иметь возможность помещать политические системы в их окружение, осознавая, в какой мере оно ограничивает и одновременно открывает пути для политических альтернатив. Такой подход удерживает нас от поспешных и пристрастных политических оценок. Если страна бедна природными ресурсами и не имеет достаточно квалифицированных кадров, чтобы использовать даже те ресурсы, которыми обладает, мы не вправе порицать ее за низкие объемы промышленного производства или за плохие системы образования и социального обслуживания населения. Аналогичным образом, мы не можем осуждать за отказ от проведения социальных реформ страну, если та порабощена и эксплуатируется другой страной, осуществляющей консервативный курс.

Диапазон политических курсов, которым могут следовать политические лидеры и активисты, ограничен системой и ее институтами. Однако в эпоху быстрых перемен, которую переживает современный мир, при изменении целей руководства и политических активистов на смену одному набору политических институтов может незамедлительно прийти другой. Одним из наиболее ярких примеров подобной институциональной трансформации является крушение коммунистических режимов в Восточной Европе и замена их многопартийными системами, как только руководство Советского Союза утратило свою веру в советскую систему и будущее социализма. Потеряв уверенность в легитимности Коммунистической партии СССР, советское руководство не имело иного выбора, кроме как перейти к политике терпимости и примиренчества по отношению к своим бывшим сателлитам.

Понятие взаимозависимости описывает не только такого рода взаимосвязь между политическим курсом и институтами. Различные структурные составляющие политической системы также взаимозависимы. Если правительство основано на избранных народом представителях в законодательных органах, должна быть установлена система выборов. Когда правом голоса обладает значительное число людей, политикам, стремящимся получить государственную власть, приходится мобилизовывать электорат и учреждать политические партии для проведения электоральных компаний. Если органы политической системы, занимающиеся выработкой политических курсов, принимают законы, им требуются администраторы и государственные служащие, чтобы претворять эти законы в жизнь, а также судьи, которые бы определяли, не нарушаются ли эти законы, и устанавливали бы меру наказания для нарушителей.

Еще больше различий существует между политическими партиями двух стран. В Великобритании действует конкурентная партийная система. Большинству в палате общин и Кабинету постоянно противостоит оппозиционная партия (или партии), конкурирующая за общественную поддержку и ожидающая очередных выборов, в ходе которых она может сместить нынешнее парламентское большинство, как, скажем, произошло в 1997 г., когда Лейбористская партия сменила у власти Консервативную партию. В Китае Коммунистическая партия (КПК) контролирует весь политический процесс. Там нет других политических партий. Наиболее важные решения принимаются Политбюро и до некоторой степени – Центральным комитетом Коммунистической партии. Правительственные учреждения осуществляют политику, инициированную или одобренную высшим руководством КПК.

Британские группы интересов являются независимыми организациями, играющими важную роль в политической жизни и экономике страны. Китайские профсоюзы и другие профессиональные организации должны рассматриваться как части официальной государственной машины, действующие под руководством Коммунистической партии, выполняющие мобилизационные, социализационные и вспомогательные функции. Таким образом, сугубо институциональное сравнение британской и китайской политики, не раскрывающее подробно ее функциональные аспекты, мало что даст для понимания существенных различий в политической жизни этих двух стран.

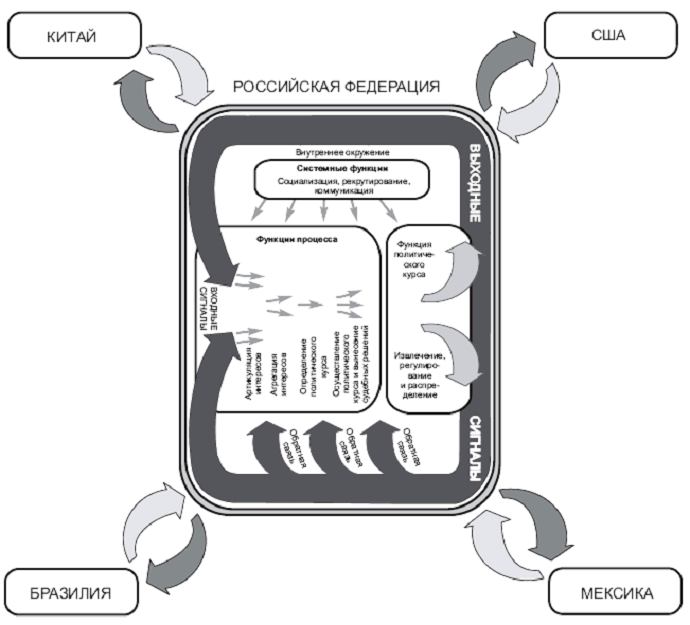

Рисунок 3 показывает пути соотнесения структуры и функций, процесса и политического курса и его исполнения. Под «шапкой» «Функции процесса» на рисунке перечислены различные формы активности, необходимые для выработки и осуществления политического курса в политической системе любого типа: артикуляция интересов, агрегация интересов, выработка политического курса, осуществление политического курса и вынесение судебных решений. Мы называем эти формы активности функциями процесса, поскольку они играют прямую и необходимую роль при формулировании политического курса. Прежде чем такой курс может быть определен, какие-то индивиды и группы в правительстве или обществе должны решить, что они хотят и надеются получить от политики. Политический процесс начинается, когда указанные интересы получают выражение, или артикулируются. Множество стрелок в левой части рисунка отражают эти исходные выражения интересов.

Описываемые здесь функции процесса выполняются такими политическими структурами, как партии, законодательные органы, политические исполнительные органы, чиновничество и суды. Структурно-функциональный подход подчеркивает то обстоятельство, что хотя конкретный политический институт (скажем, законодательный орган) может особым образом соотноситься с конкретной функцией (например, с принятием законов и норм), он не имеет монополии на эту функцию. Так, в реализации законодательной функции могут участвовать президенты и губернаторы (право вето), а также верховные суды (право судебной власти пересматривать и отменять законодательные акты в случае их неконституционности).

Три функции, перечисленные в верхней части рисунка, – социализация, рекрутирование и коммуникация – прямо не связаны с формулированием и осуществлением государственной политики, однако они крайне важны для политической системы. Мы говорим о них как о системных функциях, поскольку они определяют, сохранится ли система, либо изменится (скажем, будет ли процесс выработки политического курса по-прежнему контролироваться одной авторитарной партией или военной хунтой, либо на смену им придут состязательные партии и законодательный орган). Стрелки, расходящиеся от них в направлении всех составляющих политического процесса, говорят о решающей роли, которую играют в нем данные функции, подкрепляя и делая его возможным. В политической социализации задействованы семья, школа, средства массовой информации, церковь и все многообразие политических структур, которые вырабатывают, закрепляют и трансформируют политически значимые установки в обществе. Политическое рекрутирование подразумевает отбор людей для политической деятельности и государственных постов. Политическая коммуникация означает движение информации в обществе и внутри различных структур, образующих политическую систему.

Третья совокупность функций (обозначенная в правой части рисунка) относится к сигналам выхода – к воплощениям политического процесса. Мы называем их функциями политического курса, сущностными воздействиями на общество, экономику и культуру. К ним относятся всевозможные виды регулирования поведения, извлечение ресурсов в форме налогов и т. п. и распределение благ и услуг между различными группами населения. Результаты всей этой политической активности в свою очередь порождают новые сигналы входа, новые требования в области законодательства или административной деятельности и усиливают либо снижают поддержку политической системы и находящихся у власти должностных лиц.

Рассмотренные функциональные понятия описывают формы активности, осуществляемые в любом обществе вне зависимости от того, как организована его политическая система и какого рода политические курсы оно производит. Используя эти функциональные категории, мы можем установить, какие комбинации институтов участвуют в выработке и осуществлении различных видов государственной политики в различных странах.

Раздел V

Д. Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики

[35]

Институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь. Они организуют взаимоотношения между людьми, так что когда мы хотим поздороваться с друзьями на улице, поехать на автомобиле, купить апельсины, занять деньги, организовать свой бизнес, похоронить близких или совершить любые другие действия, мы знаем (или можем легко научиться), как это сделать. Нетрудно заметить различия в институтах, если бы мы попытались совершить подобные же действия с участием других людей в другой стране – например в Бангладеш... Институты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека.

Институты включают в себя все формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать определенную структуру человеческим взаимоотношениям. Являются ли институты формальными или неформальными? Они бывают формальными и неформальными. <...>

Институциональные ограничения включают как запреты индивидам совершать определенные действия, так и, иногда, указания, при каких условиях отдельным индивидам разрешены некоторые действия. Поэтому, как уже было сказано, институты представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом. Они абсолютно аналогичны правилам игры в командных спортивных играх. Иными словами, они состоят из формальных писаных правил и обычно неписаных кодексов поведения, которые лежат глубже формальных правил и дополняют их – например, запрещают сознательное нанесение травмы ведущему игроку противника. И как следует из этой аналогии, правила и неформальные кодексы иногда нарушаются, и тогда нарушитель подвергается наказанию. Поэтому важный элемент механизма функционирования институтов состоит в том, что установление факта нарушения не требует специальных усилий и что нарушитель подвергается суровому наказанию.

Продолжая спортивные аналогии, можно сказать, что формальные и неформальные правила наряду со способом и эффективностью обеспечения их соблюдения образуют в совокупности весь характер игры. Некоторые команды добиваются успеха, постоянно нарушая правила и таким образом устрашая противника (и имеют соответствующую репутацию). Насколько результативна такая стратегия, это зависит от эффективности контроля за соблюдением правил, даже если нарушения сулят им успех в игре.

В настоящей работе проводится принципиальное различие между институтами и организациями... С теоретической точки зрения важно четко отделить правила от игроков. Правила призваны определять то, как ведется игра. Но цель команды, которая действует по этим правилам, – выиграть игру, сочетая умение, стратегию и взаимодействие игроков, пользуясь честными приемами, а иногда – и нечестными. Моделирование стратегий и навыков, складывающихся по мере развития команды, – это совсем другой процесс, нежели моделирование создания и развития правил и последствий их применения.

В понятие «организация» входят политические органы и учреждения (политические партии, Сенат, городской совет, контрольное ведомство), экономические структуры (фирмы, профсоюзы, семейные фермы, кооперативы), общественные учреждения (церкви, клубы, спортивные ассоциации) и образовательные учреждения (школы, университеты, центры профессионального обучения). Организация – это группа людей, объединенных стремлением сообща достичь какой-либо цели. Чтобы смоделировать организацию, необходимо проанализировать ее руководящие органы, умения и навыки членов, а также влияние обучения в процессе деятельности на достижение организацией успеха к определенному времени. Институциональные рамки оказывают решающее влияние на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются. Но в свою очередь и организации оказывают влияние на процесс изменения институциональных рамок... Организации создаются для достижения определенных целей благодаря тому, что существующий набор ограничений (как институциональных, так и тех, которые традиционно рассматриваются экономической теорией) создает возможности для соответствующей деятельности; поэтому в процессе движения к цели организации выступают главными агентами институциональных изменений.

Главная роль, которую институты играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой (хотя и необязательно эффективной) структуры взаимодействия между людьми. Но устойчивость институтов ни в коей мере не противоречит тому факту, что они претерпевают изменения. Развиваются все институты – начиная от традиционных условностей, кодексов и норм поведения до писанного права, обычного права и контрактов между индивидами. Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении набор выборов непрерывно меняется. Изменения на переферии институциональной системы могут быть такими медленными и плавными, что их способны увидеть только историки, хотя в современном мире быстрота институциональных изменений очевидна.

Как видно из рис. 1, политическая система существует как во внутреннем, так и во внешнем окружении, формируя это окружение и сама формируясь под его влиянием. Система получает из этого окружения сигналы входа и пытается воздействовать на него посредством своих сигналов выхода. На представленном ниже рисунке – весьма схематичном и простом – в качестве центрального фактора выступают Соединенные Штаты Америки, а в качестве примеров окружения взяты некоторые другие страны, рассматриваемые в этой книге, – Россия, Китай, Великобритания, Германия, Япония, Мексика и Египет. Взаимообмены сигналами и между странами могут различаться по многим параметрам. Так, они бывают «плотными» или «разреженными» (американско-канадские отношения могут служить примером «плотного» взаимообмена, тогда как отношения между Соединенными Штатами и Непалом расположены в «разреженной» части континуума). Типы взаимоотношений между политическими системами также значительно варьируются. США имеют разветвленные торговые связи с некоторыми нациями и относительно скромные – с другими. В одних странах импорт превышает экспорт, в других наоборот. Во взаимоотношениях со странами НАТО, Японией, Южной Кореей, Израилем и Саудовской Аравией крайне важными для США являются военный взаимообмен и поддержка. В последние десятилетия взаимозависимость наций – объемы (в физическом и денежном выражении) импорта и экспорта, перемещение капиталов, распространенность путешествий за границу и размах международных коммуникаций – чрезвычайно возросла. Данный процесс может быть отражен за счет утолщения входных и выходных стрелок на рис. 1. Колебания в этом потоке международных трансакций и торговли, связанные с депрессией, инфляцией, введением протекционистских тарифов, войной и т. п., способны нанести серьезный ущерб экономикам соответствующих стран.

Рис. 1. Политическая система и ее окружение

Источник: Алмонд Г, Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. С. 77

В случае Америки взаимодействие политической системы с внутренним окружением может быть проиллюстрировано через возникновение «экономики, основанной на высоких информационных технологиях», и громадное увеличение международной торговли. За последнее столетие структура американской рабочей силы, а соответственно, и население США резко изменились. Доля сельскохозяйственных рабочих среди работающих по найму упала до 3 %. Значительно сократилась занятость в добывающих и обрабатывающих отраслях тяжелой промышленности, а пропорция тех, чья деятельность связана с высокими технологиями, свободными профессиями и сферой услуг, в составе рабочей силы существенно возросла. Во второй половине XX в. мы стали свидетелями существенных сдвигов в образовательном уровне американцев, хотя в последние годы качество образования, особенно в начальной и средней школе, подвергается серьезной критике.Эти и другие изменения в социальной структуре США привели к трансформации социальных основ партийной системы страны. В настоящее время среди американских избирателей доля тех, кто не поддерживает ни одну из партий, практически сравнялась с долей лояльных демократов и республиканцев. Рабочие, принадлежащие к традиционным, преимущественно европейским, этническим группам, перестали быть твердой опорой Демократической партии; их голоса делятся сегодня между двумя партиями примерно в равной пропорции. В целом описанные изменения в структуре рабочей силы ассоциируются с более консервативным экономическим курсом и попытками сократить социальные программы и другие расходы. Более образованное и культурно утонченное общество озабочено скорее качеством жизни, красотой и здоровьем окружающей среды и тому подобными вопросами. Рассматривая произошедшее с точки зрения сигналов входа и выхода, можно констатировать, что социоэкономические изменения трансформировали политические требования электората и характер поддерживаемой ими политики.

Таким образом, новая структура общества ведет к иным политическим курсам на выходе, к иным типам и уровням налогообложения, смене моделей регулирования и изменениям в расходах на социальное обеспечение. Преимущество подхода система/окружение заключается в том, что он привлекает наше внимание к взаимозависимости происходящего внутри наций и между ними и обеспечивает нас терминологией для описания, сравнения и объяснения этих взаимодействующих процессов. Если мы хотим правильно судить о политических событиях, мы должны иметь возможность помещать политические системы в их окружение, осознавая, в какой мере оно ограничивает и одновременно открывает пути для политических альтернатив. Такой подход удерживает нас от поспешных и пристрастных политических оценок. Если страна бедна природными ресурсами и не имеет достаточно квалифицированных кадров, чтобы использовать даже те ресурсы, которыми обладает, мы не вправе порицать ее за низкие объемы промышленного производства или за плохие системы образования и социального обслуживания населения. Аналогичным образом, мы не можем осуждать за отказ от проведения социальных реформ страну, если та порабощена и эксплуатируется другой страной, осуществляющей консервативный курс.

Диапазон политических курсов, которым могут следовать политические лидеры и активисты, ограничен системой и ее институтами. Однако в эпоху быстрых перемен, которую переживает современный мир, при изменении целей руководства и политических активистов на смену одному набору политических институтов может незамедлительно прийти другой. Одним из наиболее ярких примеров подобной институциональной трансформации является крушение коммунистических режимов в Восточной Европе и замена их многопартийными системами, как только руководство Советского Союза утратило свою веру в советскую систему и будущее социализма. Потеряв уверенность в легитимности Коммунистической партии СССР, советское руководство не имело иного выбора, кроме как перейти к политике терпимости и примиренчества по отношению к своим бывшим сателлитам.

Понятие взаимозависимости описывает не только такого рода взаимосвязь между политическим курсом и институтами. Различные структурные составляющие политической системы также взаимозависимы. Если правительство основано на избранных народом представителях в законодательных органах, должна быть установлена система выборов. Когда правом голоса обладает значительное число людей, политикам, стремящимся получить государственную власть, приходится мобилизовывать электорат и учреждать политические партии для проведения электоральных компаний. Если органы политической системы, занимающиеся выработкой политических курсов, принимают законы, им требуются администраторы и государственные служащие, чтобы претворять эти законы в жизнь, а также судьи, которые бы определяли, не нарушаются ли эти законы, и устанавливали бы меру наказания для нарушителей.

Структуры и функции

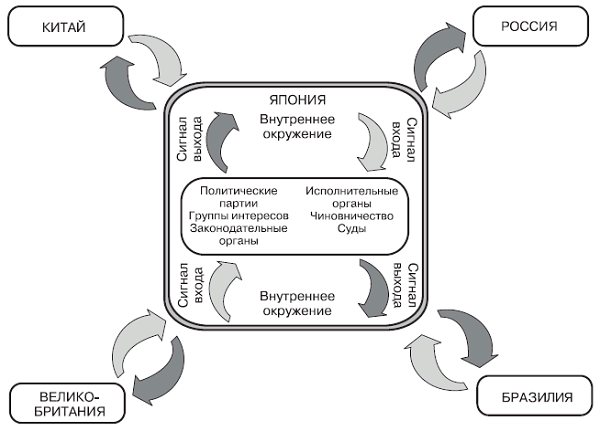

Рисунок 2 размещает внутри политической системы шесть типов политических структур – политические партии, группы интересов, органы законодательной власти, органы исполнительной власти, чиновничество и суды. Такие структуры имеются практически во всех современных политических системах. Кому-то может показаться, что, поняв, как эти структуры действуют в одной политической системе, мы узнаем, как они функционируют в любой другой. К сожалению, это не всегда так и подобная шестичленная классификация не слишком далеко продвигает нас в сопоставлении политических систем. Проблема заключается в том, что в разных политических системах сходные структуры могут выполнять совершенно разные функции. И Великобритания, и Китай обладают, по крайней мере номинально, всеми этими шестью типами институтов, однако эти институты организованы и функционируют там абсолютно по-разному. В Великобритании есть монарх (в настоящее время королева Елизавета II), который выполняет церемониальные функции, в частности открывает парламент и жалует рыцарское звание и другие почетные титулы. В Китае нет специализированного церемониального исполнительного органа. Однако там есть президент, который избирается Всекитайским собранием народных представителей и осуществляет как церемониальные, так и некоторые политические функции. В состав высшего политического руководства Великобритании входят премьер-министр, министры, назначенные в Кабинет, и члены более широкого кабинета, состоящего из руководителей департаментов и управлений. Все эти должностные лица обычно отбираются из депутатов парламента. В Китае существует сходная структура – Государственный Совет, возглавляемый премьер-министром и включающий различных министров и правительственные комиссии. Но если британский премьер-министр и Кабинет наделены значительной властью в области определения политического курса, то Государственный Совет Китая плотно контролируется Генеральным секретарем, Политбюро и Центральным комитетом Коммунистической партии.

Рис. 2. Политическая система и ее структуры

Источник: Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. С. 80.

Как в одной, так и в другой стране имеются законодательные органы: палата общин – в Великобритании и Всекитайское собрание народных представителей – в Китае. Но если палата общин играет ключевую роль в процессе выработки политического курса, Всекитайское собрание собирается лишь на короткий период для ратификации решений, принятых преимущественно руководством Коммунистической партии.Еще больше различий существует между политическими партиями двух стран. В Великобритании действует конкурентная партийная система. Большинству в палате общин и Кабинету постоянно противостоит оппозиционная партия (или партии), конкурирующая за общественную поддержку и ожидающая очередных выборов, в ходе которых она может сместить нынешнее парламентское большинство, как, скажем, произошло в 1997 г., когда Лейбористская партия сменила у власти Консервативную партию. В Китае Коммунистическая партия (КПК) контролирует весь политический процесс. Там нет других политических партий. Наиболее важные решения принимаются Политбюро и до некоторой степени – Центральным комитетом Коммунистической партии. Правительственные учреждения осуществляют политику, инициированную или одобренную высшим руководством КПК.

Британские группы интересов являются независимыми организациями, играющими важную роль в политической жизни и экономике страны. Китайские профсоюзы и другие профессиональные организации должны рассматриваться как части официальной государственной машины, действующие под руководством Коммунистической партии, выполняющие мобилизационные, социализационные и вспомогательные функции. Таким образом, сугубо институциональное сравнение британской и китайской политики, не раскрывающее подробно ее функциональные аспекты, мало что даст для понимания существенных различий в политической жизни этих двух стран.

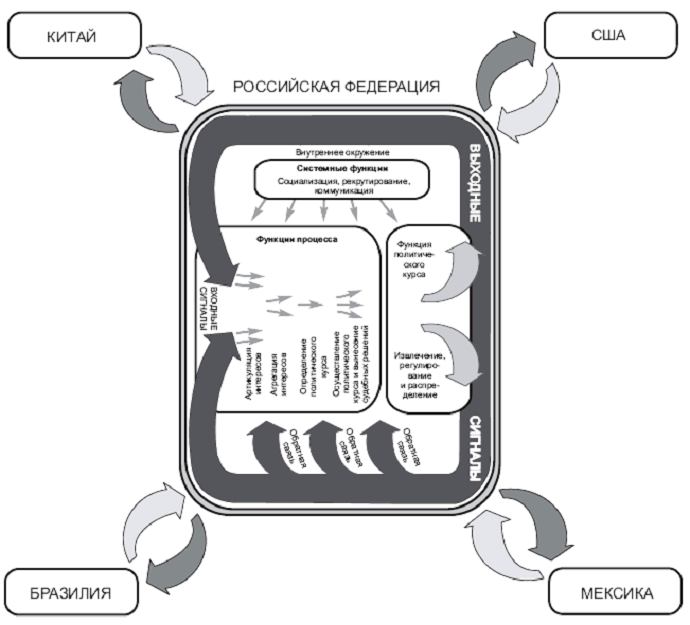

Рисунок 3 показывает пути соотнесения структуры и функций, процесса и политического курса и его исполнения. Под «шапкой» «Функции процесса» на рисунке перечислены различные формы активности, необходимые для выработки и осуществления политического курса в политической системе любого типа: артикуляция интересов, агрегация интересов, выработка политического курса, осуществление политического курса и вынесение судебных решений. Мы называем эти формы активности функциями процесса, поскольку они играют прямую и необходимую роль при формулировании политического курса. Прежде чем такой курс может быть определен, какие-то индивиды и группы в правительстве или обществе должны решить, что они хотят и надеются получить от политики. Политический процесс начинается, когда указанные интересы получают выражение, или артикулируются. Множество стрелок в левой части рисунка отражают эти исходные выражения интересов.

Рис. 3. Политическая система и ее функции

Источник: Алмонд Г, Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. С. 82.

Однако чтобы стать действенными, такие требования, как, скажем, больший или меньший уровень налогообложения, большие или меньшие пособия в рамках социального обеспечения, способные получить существенную общественную поддержку, должны быть объединены (агрегированы) в политические альтернативы. Поэтому по мере перехода процесса от стадии артикуляции интересов к стадии их агрегации стрелки в левой части рисунка сближаются. Затем происходит обсуждение альтернативных политических курсов. Те, кто контролирует правительство, высказываются в пользу одного из них, и осуществляется властное определение политического курса. Политический курс должен соблюдаться и претворяться в жизнь, если же он оспаривается или нарушается, должен существовать некий процесс вынесения судебных решений по этому поводу. Каждый политический курс может влиять одновременно на разные аспекты жизнедеятельности общества, что отражено в появлении нескольких стрелок на реализационной стадии процесса.Описываемые здесь функции процесса выполняются такими политическими структурами, как партии, законодательные органы, политические исполнительные органы, чиновничество и суды. Структурно-функциональный подход подчеркивает то обстоятельство, что хотя конкретный политический институт (скажем, законодательный орган) может особым образом соотноситься с конкретной функцией (например, с принятием законов и норм), он не имеет монополии на эту функцию. Так, в реализации законодательной функции могут участвовать президенты и губернаторы (право вето), а также верховные суды (право судебной власти пересматривать и отменять законодательные акты в случае их неконституционности).

Три функции, перечисленные в верхней части рисунка, – социализация, рекрутирование и коммуникация – прямо не связаны с формулированием и осуществлением государственной политики, однако они крайне важны для политической системы. Мы говорим о них как о системных функциях, поскольку они определяют, сохранится ли система, либо изменится (скажем, будет ли процесс выработки политического курса по-прежнему контролироваться одной авторитарной партией или военной хунтой, либо на смену им придут состязательные партии и законодательный орган). Стрелки, расходящиеся от них в направлении всех составляющих политического процесса, говорят о решающей роли, которую играют в нем данные функции, подкрепляя и делая его возможным. В политической социализации задействованы семья, школа, средства массовой информации, церковь и все многообразие политических структур, которые вырабатывают, закрепляют и трансформируют политически значимые установки в обществе. Политическое рекрутирование подразумевает отбор людей для политической деятельности и государственных постов. Политическая коммуникация означает движение информации в обществе и внутри различных структур, образующих политическую систему.

Третья совокупность функций (обозначенная в правой части рисунка) относится к сигналам выхода – к воплощениям политического процесса. Мы называем их функциями политического курса, сущностными воздействиями на общество, экономику и культуру. К ним относятся всевозможные виды регулирования поведения, извлечение ресурсов в форме налогов и т. п. и распределение благ и услуг между различными группами населения. Результаты всей этой политической активности в свою очередь порождают новые сигналы входа, новые требования в области законодательства или административной деятельности и усиливают либо снижают поддержку политической системы и находящихся у власти должностных лиц.

Рассмотренные функциональные понятия описывают формы активности, осуществляемые в любом обществе вне зависимости от того, как организована его политическая система и какого рода политические курсы оно производит. Используя эти функциональные категории, мы можем установить, какие комбинации институтов участвуют в выработке и осуществлении различных видов государственной политики в различных странах.

Раздел V

Политические институты

Обращение к политическим институтам – распространенная в политической науке традиция. В начале XX в. под политическими институтами понимались государственные учреждения, партии, бюрократия. Однако уже в середине того же века политологи отказались от понятия «институт», заменив институциональный анализ структурно-функциональным. В определенном смысле понятие института «вернулось» в теорию политики из социологии. Социологи, в отличие от правоведов, трактовали институты не столько как формально-юридические организации, а как устойчивые верования, традиции и нормы, воплощенные в различных социальных организациях. Морис Дюверже определил институт и как организационные структуры, и как модели отношений, формирующие эти структуры. «Модели отношений» – это определенные правила и определенные «рамки». Макс Вебер трактовал институты как рациональные установления, на которые обязан ориентироваться в своем поведении индивид.

Такое понимание института проникло как в экономическую, так и в политическую науку в 1970-1980-е гг. В этот период происходит становление нового направления в политической науке – неоинституционализма. Неоинституционализм трактует институты как «правила игры в обществе или, выражаясь формально, созданные людьми правила, ограничивающие их взаимодействие» (Дуглас Норт). Вольфганг Меркель и Аурель Круассан полагают, что институты – это «относительно долговечные и нормативные образцы социальных связей, которые считаются легитимными и обладают потенциалом для решения проблем и регулирования человеческих отношений». Значение политических институтов заключается в том, что они, обеспечивая стабильность и порядок, снижают трансакционные издержки взаимодействий между политическими акторами.

В предлагаемых в хрестоматии отрывках из работ Г. О'Доннелла и В. Меркеля и А. Круассана содержится характеристика институтов. Значение институтов Г. О'Доннелл видит в том, что они помогают поддерживать взаимодействие между людьми на рациональной основе. Американский политолог обращает внимание на институциональный характер демократии и роль демократических институтов в демократическом процессе. В. Меркель и А. Круассан указывают на отличия формальных и неформальных институтов, причем отмечают, что неформальные институты могут находиться как внутри, так и вне формальных. Специфический вид сочетания этих институтов определяет характер политического процесса и тип политического режима.

Такое понимание института проникло как в экономическую, так и в политическую науку в 1970-1980-е гг. В этот период происходит становление нового направления в политической науке – неоинституционализма. Неоинституционализм трактует институты как «правила игры в обществе или, выражаясь формально, созданные людьми правила, ограничивающие их взаимодействие» (Дуглас Норт). Вольфганг Меркель и Аурель Круассан полагают, что институты – это «относительно долговечные и нормативные образцы социальных связей, которые считаются легитимными и обладают потенциалом для решения проблем и регулирования человеческих отношений». Значение политических институтов заключается в том, что они, обеспечивая стабильность и порядок, снижают трансакционные издержки взаимодействий между политическими акторами.

В предлагаемых в хрестоматии отрывках из работ Г. О'Доннелла и В. Меркеля и А. Круассана содержится характеристика институтов. Значение институтов Г. О'Доннелл видит в том, что они помогают поддерживать взаимодействие между людьми на рациональной основе. Американский политолог обращает внимание на институциональный характер демократии и роль демократических институтов в демократическом процессе. В. Меркель и А. Круассан указывают на отличия формальных и неформальных институтов, причем отмечают, что неформальные институты могут находиться как внутри, так и вне формальных. Специфический вид сочетания этих институтов определяет характер политического процесса и тип политического режима.

Д. Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики

[35]

Глава I

Введение в проблему институтов и институциональных изменений

Институты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми. Следовательно, они создают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике. Институциональные изменения определяют то, как общества развиваются во времени, и таким образом являются ключом к пониманию исторических перемен. <...>Институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь. Они организуют взаимоотношения между людьми, так что когда мы хотим поздороваться с друзьями на улице, поехать на автомобиле, купить апельсины, занять деньги, организовать свой бизнес, похоронить близких или совершить любые другие действия, мы знаем (или можем легко научиться), как это сделать. Нетрудно заметить различия в институтах, если бы мы попытались совершить подобные же действия с участием других людей в другой стране – например в Бангладеш... Институты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются у каждого человека.

Институты включают в себя все формы ограничений, созданных людьми для того, чтобы придать определенную структуру человеческим взаимоотношениям. Являются ли институты формальными или неформальными? Они бывают формальными и неформальными. <...>

Институциональные ограничения включают как запреты индивидам совершать определенные действия, так и, иногда, указания, при каких условиях отдельным индивидам разрешены некоторые действия. Поэтому, как уже было сказано, институты представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодействуют друг с другом. Они абсолютно аналогичны правилам игры в командных спортивных играх. Иными словами, они состоят из формальных писаных правил и обычно неписаных кодексов поведения, которые лежат глубже формальных правил и дополняют их – например, запрещают сознательное нанесение травмы ведущему игроку противника. И как следует из этой аналогии, правила и неформальные кодексы иногда нарушаются, и тогда нарушитель подвергается наказанию. Поэтому важный элемент механизма функционирования институтов состоит в том, что установление факта нарушения не требует специальных усилий и что нарушитель подвергается суровому наказанию.

Продолжая спортивные аналогии, можно сказать, что формальные и неформальные правила наряду со способом и эффективностью обеспечения их соблюдения образуют в совокупности весь характер игры. Некоторые команды добиваются успеха, постоянно нарушая правила и таким образом устрашая противника (и имеют соответствующую репутацию). Насколько результативна такая стратегия, это зависит от эффективности контроля за соблюдением правил, даже если нарушения сулят им успех в игре.

В настоящей работе проводится принципиальное различие между институтами и организациями... С теоретической точки зрения важно четко отделить правила от игроков. Правила призваны определять то, как ведется игра. Но цель команды, которая действует по этим правилам, – выиграть игру, сочетая умение, стратегию и взаимодействие игроков, пользуясь честными приемами, а иногда – и нечестными. Моделирование стратегий и навыков, складывающихся по мере развития команды, – это совсем другой процесс, нежели моделирование создания и развития правил и последствий их применения.

В понятие «организация» входят политические органы и учреждения (политические партии, Сенат, городской совет, контрольное ведомство), экономические структуры (фирмы, профсоюзы, семейные фермы, кооперативы), общественные учреждения (церкви, клубы, спортивные ассоциации) и образовательные учреждения (школы, университеты, центры профессионального обучения). Организация – это группа людей, объединенных стремлением сообща достичь какой-либо цели. Чтобы смоделировать организацию, необходимо проанализировать ее руководящие органы, умения и навыки членов, а также влияние обучения в процессе деятельности на достижение организацией успеха к определенному времени. Институциональные рамки оказывают решающее влияние на то, какие именно организации возникают, и на то, как они развиваются. Но в свою очередь и организации оказывают влияние на процесс изменения институциональных рамок... Организации создаются для достижения определенных целей благодаря тому, что существующий набор ограничений (как институциональных, так и тех, которые традиционно рассматриваются экономической теорией) создает возможности для соответствующей деятельности; поэтому в процессе движения к цели организации выступают главными агентами институциональных изменений.

Главная роль, которую институты играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой (хотя и необязательно эффективной) структуры взаимодействия между людьми. Но устойчивость институтов ни в коей мере не противоречит тому факту, что они претерпевают изменения. Развиваются все институты – начиная от традиционных условностей, кодексов и норм поведения до писанного права, обычного права и контрактов между индивидами. Таким образом, имеющийся в нашем распоряжении набор выборов непрерывно меняется. Изменения на переферии институциональной системы могут быть такими медленными и плавными, что их способны увидеть только историки, хотя в современном мире быстрота институциональных изменений очевидна.