Страница:

Прогрессивная депривация

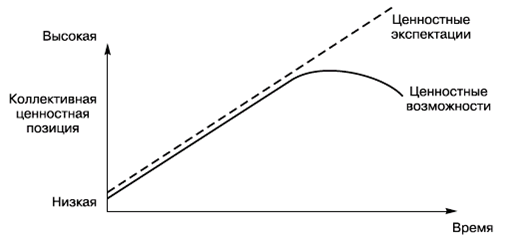

Третий паттерн RD,изображенный на рис. 3, – это обобщенная версия модели, предложенной Дэйвисом, который относит ее к гипотезе так называемой «j-кривой»: революции с наибольшей вероятностью происходят тогда, когда продолжительный период экономического и социального восходящего развития сменяется периодом резкого изменения его направления на обратное. Его можно рассматривать как особый случай устремленной RD,при котором долгосрочное, более или менее устойчивое улучшение ценностных позиций людей порождает у них экспектаций продолжения улучшения. Если ценностные возможности стабилизируются или начинают снижаться после такого периода улучшения, результатом этого становится RD.Этот паттерн наиболее распространен в обществах, претерпевающих одновременные системные и идеологические изменения. Такое воздействие может оказать экономическая депрессия в растущей экономике. То же самое относится к артикуляции идеологии модернизации в обществах, обладающих структурной ригидностью, которая препятствует выходу ценностной экспансии за пределы заданных рамок. Эта модель может быть также использована для классификации некоторых теорий революции, использующих понятие «социального изменения», которые в общей их форме постулируют, что политическое насилие является следствием снижения отзывчивости социальных структур, убеждений, норм или всех их вместе взятых на объективно происходящие изменения.

Рис. 3. Прогрессивная депривация

Дэйвис подчеркивает, что революционное состояние сознания требует «продолжительной, даже привычной, но динамичной экспектации более обширных возможностей для удовлетворения базовых потребностей», под которыми он подразумевает все типы ценностей – физических, социальных и политических. Кроме того, требуется «постоянная, неослабевающая угроза удовлетворению этих потребностей: не та угроза, которая реально возвращает людей в явное состояние борьбы за выживание, а то, что приводит их в ментальное состояние убежденности, что они не могут удовлетворить одну или более из своих базовых потребностей... Решающим фактором является смутный или конкретно осознаваемый страх, что фундамент, создававшийся в течение длительного времени, будет утрачен».Политическая система воспринимается как источник таких страхов; они генерируются, «когда существующее правительство подавляет или обвиняется в подавлении таких возможностей». В поддержку этого тезиса Дэйвис идентифицирует «j-кривую» паттерна прогресса, сопровождаемого относительным спадом, в кейз-стади предпосылок ряда революций и бунтов, включая Французскую, Русскую и Нацистскую революции, Американскую гражданскую войну и Египетскую революцию 1952 г. Он показывает, например, что восстание Дорра на Род-Айленде в 1842 г. произошло после сорокалетнего периода улучшения экономических условий и расширения политических прав. Экономическая депрессия 1835–1840 гг. и отказ олигархического правительства удовлетворить требования дальнейшего расширения прав привели к разработке проекта Народной конституции, попытке захвата государственных зданий и спорадическим вспышкам насилия. <...> Доходы негров относительно доходов белых в сопоставимых единицах быстро вырастали в направлении уравнивания между 1940 и началом 1950-х гг., а затем эти темпы начали уменьшаться, так что к началу 1960-х была утрачена половина прироста предшествующего периода. По терминологии этого исследования оба кейза характеризовались возрастанием ценностных экспектации, приведенным в движение продолжительным опытом повышения ценностных позиций. Снижение возможностей, проявившееся в нежелании политиков расширить политические права, в экономическом спаде, создало базовые условия, необходимые для вспышки насилия.

Имеет сходство с аргументацией «j-кривой» и предложенное Ле Вайном объяснение неорганизованного насилия африканских колониальных народов, направленного против их правителей. Об этих беспорядках говорится, что они являлись следствием психологического конфликта, возникшего в результате поощрения экспектации самоуправления со стороны колониальной администрации, заявленного в их политике и практической деятельности, но впоследствии сменившегося другой политикой, которая, как считали африканцы, приходила в столкновение с достижением этих экспектации. Ле Вайн описывает семь случаев, которые подтверждают эту гипотезу. Гипотеза «/-кривой» подразумевается также в той интерпретации, которую Дейч приводит для объяснения связи между способностями правительств и политической стабильностью в обществах, находящихся на ранних и средних этапах модернизации. Возрастание возможностей как объект правительственной политики требует усиления мобилизации граждан на участие в рыночной экономике и политической жизни. «Однако такая мобилизация сопровождается возрастанием потребностей и экспектаций, которые не должны быть фрустрированы, если желательно сохранить стабильность». Чтобы сохранить стабильность, т. е. минимизировать RDи последующее побуждение к насилию, производительность должна продолжать расти. Дейч приводит только два типа возрастания производительности: увеличение дохода на душу населения и расширение правительственной деятельности, но его аргументацию легко распространить и на другие классы ценностей.

Прогрессивная RDявляется общей темой во многих старых и новых теориях, которые атрибутируют революционный потенциал общему социальному изменению. Некоторые версии этих теорий подчеркивают структурную негибкость, т. е. неспособность социальных и политических институтов адаптировать свое производство ценностей к изменяющимся условиям. Йодер, например, полагает, что изменение в социальной жизни непрерывно и что организованная группа должна – и обычно делает это – приспосабливаться к изменениям ситуации, происходящим вследствие изобретений, открытий, культурных контактов и т. д. Однако в некоторых случаях группы внутри общества желают сохранения старого порядка – «традиционных институтов, испытанных временем обычаев, нравов», даже если они нерелевантны нынешним обстоятельствам. Разработанная Джонсоном теория социал-дисфункции источников политического насилия принадлежит к тому же жанру, хотя ее словарь более современен. Однимиз условий революции является выведение социальной системы из равновесия, т. е. расхождение между структурой убеждений в обществе и разделением труда в нем, которое может быть результатом любой комбинации внутренних сил или внешних изменений в ценностях или технологиях. Второенеобходимое условие – это отказ («непримиримость») элиты предпринять действия, направленные на уменьшение нарушения равновесия (разбалансировки). Следствием этого становится потеря элитой авторитета и возлагание ею надежд на укрепление своих позиций с помощью силы. Достаточной причиной революции в такой ситуации является «акселератор (ускоритель) дисфункции», любое условие, которое снижает способность элиты к осуществлению контроля над ее вооруженными силами...

Детерминанты интенсивности: степень относительной депривации

Большая часть свидетельств, приведенных выше, основана на измерениях RDотносительно ценностей благосостояния. Полная оценка степени RDотносительно каждой из нескольких категорий должна была бы использовать общие шкалы ценностных позиций, такие как у Кантрила, или шкалы для измерения степеней RDотносительно каждой из нескольких категорий ценностей. Хотя изначально это исследование не имело дела с разработкой операциональных средств для оценки теоретических переменных, можно предложить два операционально полезных определения степени RD.Одно из них – отношение расхождения между ожидаемой и достигаемой ценностными позициями к ожидаемой ценностной позиции, или:

где Ve –это ожидаемая ценностная позиция, a Vc –это ценностная позиция, воспринимаемая как достижимая. Определение с этой точки зрения полагает, что возможен определенный порядок количественных измерений.

Например, итальянских индустриальных рабочих в 1955 г. спрашивали, каков их реальный месячный заработок и сколько, по их мнению, они должны бы получать; они получали в среднем 90 долларов, но хотели бы 176. Для сравнения: французские рабочие получали в среднем 114 долларов, а рассчитывали на 170 долларов. Если бы мы приравняли Vcк реально получаемой зарплате, аУ, – к желаемой, то уровень RD для итальянских рабочих составил бы 0,55, а для французских рабочих – 0,35. Отдельно взятый рабочий, уволенный и не имеющий перспектив трудоустройства или других в будущем, будет испытывать RD максимально возможно высокого уровня в 1,00. Расчеты отношения могут быть также использованы для ценностных позиций, определяемых в дихотомических единицах. К примеру можно было бы определить порог статусно-ценностного континуума и присвоить значение 1 индивидам и группам, обладающим ценностной позицией выше пороговой, а 0 – тем, чья ценностная позиция ниже пороговой. В этом случае единственно возможными значениями уровня RD будут 0 и 1, но такие отметки можно усреднить для любого ряда индивидов и групп.

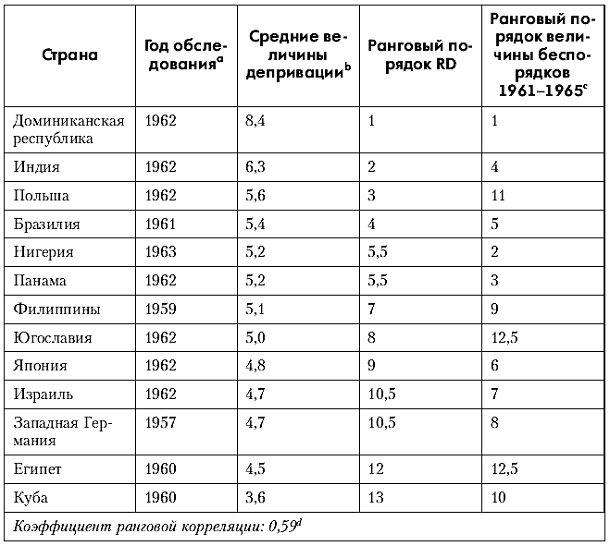

Таблица 4

Устремленная RD в тринадцати национальных популяциях (1960) и размеры беспорядков в 1961–1965 гг.

Источник: Репрезентативные кросс-национальные выборки, о которых сообщалось в: Cantril H. The Patterns of Human Concerns. New Brunswick, 1965. P. 187.Альтернативное операциональное определение уровня депривации заключается в том, что в качестве его принимают разность между ожидаемой и достигаемой ценностной позициями. Например, можно было бы сконструировать порядковую шкалу для ценностного измерения уровня политического участия, включающую такие категории, как «никакого участия» (0), «периодическое голосование с эффективным выбором» (3), «лидерство в местной политической организации» (5) и «политическое лидерство на национальном уровне» (8). Индивид или ряд индивидов, которые желают достичь уровня пятого порядка, но смогли достичь лишь третьего, будут иметь ранговое различие уровня RDв два, которое можно усреднить, а также подвергнуть сравнению с другими...

aИз этого сравнения исключены данные по Соединенным Штатам на том основании, что там высокие уровни беспорядков можно отнести на счет сегментной RD черных американцев, которые неправильно репрезентированы в любом национальном измерении RD. Общий уровень средней депривации по США составляет 3,4.

ьСреднее число единиц измерения разрыва между ценностной позицией респондентов на момент измерения и устремлением их ценностной позиции по одиннадцатибалльной шкале взято из: Cantril H. The Patterns of Human Concerns. P. 187. Верхняя и нижняя граница шкалы были «зафиксированы» путем обращения к каждому респонденту с просьбой указать его возможно наилучшее и возможно наихудшее будущее; затем его просили указать реальную позицию на момент интервью.

сОсновано на пересмотре данных из: Gurr T. A Causal Model of Civil Strife. Величина измерения беспорядков берет в расчет долю населения, принимавшего участие в таких беспорядках, как демонстрации и бунты, продолжительность событий и их пропорциональную интенсивность. Сравнительно высокий уровень депривации в Польше и Югославии в соотношении с размерами беспорядков можно отнести на счет функций коерсивной политики этих режимов.

dКоэффициент корреляции Спирмена г. Для и = 13 корреляция значима при уровне 0,05.

Детерминанты масштабов относительной депривации

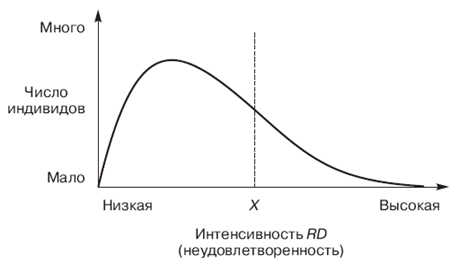

Некоторая неудовлетворенность существует почти у всех членов всех обществ, так что в глобальном анализе, который не делает различий между социальными группами или типами интенсивности RD,масштаб RDприближается к 1. Но, вероятно, в любой данной группе существует диапазон неудовлетворенности,в общей форме показанный на рис. 4. Решающий эмпирический вопрос заключается в том, какая доля населения или какие особые сегменты его, вероятно, будут неудовлетворенными за пределами некоего порогового значения X.Выбор порога зависит от конкретных эмпирических целей и процедур. При использовании опросных методик одним из возможных порогов может стать согласие респондента с таким ответом, как «я думаю, что люди должны предпринять любые действия, законные или незаконные, чтобы исправить сложившийся порядок вещей». Используя социетальные данные, можно оценить примерную долю населения, которая со структурных позиций будет, вероятно, испытывать неблагоприятное воздействие определенного типа событий или условий. Поскольку последний подход наиболее применим для кросс-национальных сравнительных исследований коллективного насилия, он может оказаться полезным при выборе альтернативных стратегий и разработке выводов о масштабах RDи для того, чтобы наметить некоторые путеводные линии для определения масштабов RD,вызванной различными типами ценностно-депривирующих условий. Дискуссия будет также иллюстрировать типы дополнительных условий, способных вызвать RD.

Рис. 4. Гипотетическое распределение интенсивности RD в коллективности

М.Доган. Эрозия религиозных мотивов и голосования по классовому признаку в Западной Европе

[98]

...На протяжении последней четверти века почти во всех западных демократиях эти два фактора – религия и социальный класс, которые в совокупности определяли электоральное поведение, – постепенно утратили свою статистическую значимость.

Упадок значимости обоих факторов сопровождался падением роли партий и идеологий в политической жизни. Это явление, требующее объяснения, было частично поглощено последствиями упадка значимости роли класса и религии.

Во всех европейских странах существуют оба типа расслоения, хотя в различных сочетаниях. В каждой из стран границы слоев пересекаются по-своему, что и придает своеобразие конкретному обществу. Страна, где существует только вертикальное разделение, обречена на раскол. Если обществу навязано множество форм горизонтального расслоения, не уравновешенного вертикальными различиями, то в стране будут происходить социальные волнения. Ткань надежно устоявшейся демократии формируется путем переплетения различий. Лучший способ изучения социологии выборов – сосредоточить внимание именно на этих узлах переплетения различий.

Горизонтальные конфликты значительно легче разрешить, чем вертикальные. Многие политические явления, результаты выборов в частности, могут объясняться этим неравенством возможностей, возникающим при необходимости разрешить социально-экономические или культурные конфликты. В течение долгого времени в большинстве стран вертикальные различия брали верх над горизонтальными, но сегодня, как представляется, эти типы различий в определенной степени уравновешивают друг друга.

В сфере экономических, социальных и финансовых проблем возможно достижение компромиссов. Верно, что найденные решения могут оказаться лучше или хуже: значительное повышение уровня зарплаты может нарушить экономический баланс, к такому же результату может привести и чрезмерное сокращение рабочего времени. Решения могут иметь положительные или отрицательные последствия. Однако в данном случае нас интересуют не результаты компромиссов, а возможность договариваться. Конкретная социальная или экономическая реформа может быть продолжена или остановлена; положение данной социальной группы может улучшиться или ухудшиться в зависимости от направленности задействованных сил, стратегии групп давления, искусства их лидеров и текущей экономической конъюнктуры; однако имеется возможность диалога и достижения соглашения, хотя цена может оказаться высокой. Совсем иначе обстоит дело с компромиссами по культурным проблемам – их достичь нелегко, а иногда и невозможно...

При исследованиях выборов социальный класс был, образно говоря, помещен на пьедестал. Утверждение о доминирующей роли класса в электоральном поведении можно обнаружить в десятках книг о Западной Европе, особенно примечательно то, что авторами нескольких из них являются американские ученые. Однако это рискованное обобщение оспаривалось в работах Догана (1960), Сарто-ри (1969), Роуза и Эрвина (1969), Роуза (1974), Лейпхарта (1968, 1973, 1976), Инглхарта (1990), Липсета (1981, 1991), написанных на основе сравнительных материалов, а также в работах многих других специалистов, базирующихся на материалах отдельных стран. Пора отказаться от этого глубоко укоренившегося взгляда, разделяемого даже немарксистскими авторами. Он основан на данных 1950-х и 1960-х гг., полученных в небольшой группе стран, где исследования в области социологии выборов начались лишь после войны. В упомянутую группу входят Соединенные Штаты, Великобритания и скандинавские страны – все они по большей части являются протестантскими. В 1950-е гг. положение индивида в социальной структуре общества этих стран и уровень его дохода в большей степени влияли на голосование, чем религиозная принадлежность (протестантская или католическая) либо чем такой признак, как соблюдение религиозных обрядов. Обсуждение примера США увело бы нас слишком далеко от сути вопроса. Достаточно отметить поддержку католиками демократической партии, подвижность границ социальных слоев, низкий уровень участия в голосовании представителей бедных слоев, влияние этнической принадлежности избирателей в полиэтническом обществе. В то же время пример Великобритании заслуживает особого внимания.

Литература об электоральном поведении англичан обширна и содержит несколько исследований высокого научного уровня. Великобритания считается классической моделью классового голосования, поэтому ее пример особенно убедителен. Рассмотрим имеющиеся результаты. Р. Роговски, осуществив вторичный анализ данных опроса, проведенного Батлером и Стоуксом, показал, что попытки сконструировать улучшенный социальный индикатор электорального поведения с помощью регрессивного анализа, учитывающего профессию, уровень образования, социальный статус отца, членство в профсоюзе, жилищный статус (владение или найм) и проч., дали достаточно разочаровывающие результаты. Все эти признаки социального класса помогли объяснить подоплеку голосования не более чем 28 % избирателей в 1963 г., т. е. в то время, когда социальный класс все еще считался фактором огромной важности. Если бы в регрессивный анализ включались признаки вертикального разделения общества, то результаты могли быть более удовлетворительными. Вертикальные и горизонтальные слои подобны сообщающимся сосудам.

Однако каково бы ни было объяснение ситуации в этих странах, даже если принять гипотезу о том, что там в 1950-е гг. социальный класс являлся самым существенным фактором при голосовании, то обобщение данных, относящихся лишь к нескольким протестантским странам, до уровня общеевропейских не выдерживает эмпирической проверки.

На деле оказалось, что для десяти европейских стран на протяжении многих десятилетий, и особенно в 1950-е и 1960-е гг., признаки вертикального разделения (религиозная принадлежность, глубина религиозной веры, соблюдение религиозных обрядов, этническая или языковая принадлежность и проч.), именуемые на языке социологии «аскриптивными признаками», были более характерны, чем «приобретенные признаки», которые относятся к категории социально-экономических. В эту десятку входят: Франция, Италия, Германия, Голландия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Ирландия, Испания и Португалия (для двух последних взят период после установления там демократии). Сегодня, несколько расширяя пределы Западной Европы, мы могли бы включить в данный перечень Словению, Хорватию, Чешскую Республику, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Литву, Латвию, Эстонию, Боснию, Герцеговину и Кипр. Почти во всех этих странах Восточной Европы национальная, этническая и религиозная идентичность значительно глубже, чем классовая...

Класс и религия, которые некогда выступали в качестве важнейших факторов, объясняющих электоральное поведение, некоторое время назад утратили свою прогностическую ценность – как индивидуальную, так и совокупную. Эта эрозия классической модели может определяться глубокими изменениями в обществе, а также падением значимости социального класса, религии и роли политических партий...

Простая статистика показывает, что различное соотношение электората среднего класса и рабочего класса в 1960 г. и в 1990 г. влияет на величину доли голосов каждого, поданных за левых, и общий состав голосов, отданных социалистам. Две тенденции отражаются на положении рабочего класса – сокращение его численности и изменение состава.

При любых оговорках в адрес обновленного индекса классового голосования, который представлен в научной литературе, следует исходить из того, что имеющиеся данные указывают на ослабление роли социального класса как фактора, объясняющего электоральное поведение.

Во Франции доля избирателей, относимых к промышленным рабочим, упала с 51 % в 1951 г. до 41 % в 1965 г., а затем до 30 % в 1968 г. До недавних пор Франция демонстрировала значительные различия по географическому распределению электората. Имеются данные экономического, религиозного и политического характера за период 1950–1970 гг. по 3 тыс. административных единиц, называемых кантонами, которые стали предметом территориального изучения. Агрегатный анализ и результаты опросов показывают, что в 1950-е гг. существовала значительная корреляция между принадлежностью к социально-экономическим слоям и голосованием, однако ее уровень менее высок, чем уровень корреляции между соблюдением религиозных обрядов и голосованием.

Упадок значимости обоих факторов сопровождался падением роли партий и идеологий в политической жизни. Это явление, требующее объяснения, было частично поглощено последствиями упадка значимости роли класса и религии.

Переплетение различий в плюралистических демократиях

Плюралистические демократии представляют собой сложные общества, характеризующиеся множественностью форм расслоения. Равновесие в таких обществах достигается за счет взаимопересечения границ экономического, социального, религиозного и культурного расслоения. Существуют два типа расслоений. Вертикально общество разделяется по таким культурным признакам, как религия, язык, этническая принадлежность и социальная память. Горизонтальное расслоение формирует экономические и социальные слои, характеризующиеся такими признаками, как классовая принадлежность, уровень дохода, уровень образования, тип поселения (городской или сельский), профессиональная принадлежность и т. д.Во всех европейских странах существуют оба типа расслоения, хотя в различных сочетаниях. В каждой из стран границы слоев пересекаются по-своему, что и придает своеобразие конкретному обществу. Страна, где существует только вертикальное разделение, обречена на раскол. Если обществу навязано множество форм горизонтального расслоения, не уравновешенного вертикальными различиями, то в стране будут происходить социальные волнения. Ткань надежно устоявшейся демократии формируется путем переплетения различий. Лучший способ изучения социологии выборов – сосредоточить внимание именно на этих узлах переплетения различий.

Горизонтальные конфликты значительно легче разрешить, чем вертикальные. Многие политические явления, результаты выборов в частности, могут объясняться этим неравенством возможностей, возникающим при необходимости разрешить социально-экономические или культурные конфликты. В течение долгого времени в большинстве стран вертикальные различия брали верх над горизонтальными, но сегодня, как представляется, эти типы различий в определенной степени уравновешивают друг друга.

В сфере экономических, социальных и финансовых проблем возможно достижение компромиссов. Верно, что найденные решения могут оказаться лучше или хуже: значительное повышение уровня зарплаты может нарушить экономический баланс, к такому же результату может привести и чрезмерное сокращение рабочего времени. Решения могут иметь положительные или отрицательные последствия. Однако в данном случае нас интересуют не результаты компромиссов, а возможность договариваться. Конкретная социальная или экономическая реформа может быть продолжена или остановлена; положение данной социальной группы может улучшиться или ухудшиться в зависимости от направленности задействованных сил, стратегии групп давления, искусства их лидеров и текущей экономической конъюнктуры; однако имеется возможность диалога и достижения соглашения, хотя цена может оказаться высокой. Совсем иначе обстоит дело с компромиссами по культурным проблемам – их достичь нелегко, а иногда и невозможно...

Классическая модель электорального поведения

В течение длительного периода для объяснения тех или иных изменений в электоральном поведении было вполне достаточно двух социальных индикаторов – класса и религии. Исходя из совокупного эффекта этих факторов, можно было предсказывать результаты выборов. Однако относительная значимость каждого из них в разных странах была различной. В этом отношении страны распадались на две группы: в первой (самой большой) религиозный фактор доминировал, во второй (состоящей из относительно небольшого числа стран) доминировал фактор класса.При исследованиях выборов социальный класс был, образно говоря, помещен на пьедестал. Утверждение о доминирующей роли класса в электоральном поведении можно обнаружить в десятках книг о Западной Европе, особенно примечательно то, что авторами нескольких из них являются американские ученые. Однако это рискованное обобщение оспаривалось в работах Догана (1960), Сарто-ри (1969), Роуза и Эрвина (1969), Роуза (1974), Лейпхарта (1968, 1973, 1976), Инглхарта (1990), Липсета (1981, 1991), написанных на основе сравнительных материалов, а также в работах многих других специалистов, базирующихся на материалах отдельных стран. Пора отказаться от этого глубоко укоренившегося взгляда, разделяемого даже немарксистскими авторами. Он основан на данных 1950-х и 1960-х гг., полученных в небольшой группе стран, где исследования в области социологии выборов начались лишь после войны. В упомянутую группу входят Соединенные Штаты, Великобритания и скандинавские страны – все они по большей части являются протестантскими. В 1950-е гг. положение индивида в социальной структуре общества этих стран и уровень его дохода в большей степени влияли на голосование, чем религиозная принадлежность (протестантская или католическая) либо чем такой признак, как соблюдение религиозных обрядов. Обсуждение примера США увело бы нас слишком далеко от сути вопроса. Достаточно отметить поддержку католиками демократической партии, подвижность границ социальных слоев, низкий уровень участия в голосовании представителей бедных слоев, влияние этнической принадлежности избирателей в полиэтническом обществе. В то же время пример Великобритании заслуживает особого внимания.

Литература об электоральном поведении англичан обширна и содержит несколько исследований высокого научного уровня. Великобритания считается классической моделью классового голосования, поэтому ее пример особенно убедителен. Рассмотрим имеющиеся результаты. Р. Роговски, осуществив вторичный анализ данных опроса, проведенного Батлером и Стоуксом, показал, что попытки сконструировать улучшенный социальный индикатор электорального поведения с помощью регрессивного анализа, учитывающего профессию, уровень образования, социальный статус отца, членство в профсоюзе, жилищный статус (владение или найм) и проч., дали достаточно разочаровывающие результаты. Все эти признаки социального класса помогли объяснить подоплеку голосования не более чем 28 % избирателей в 1963 г., т. е. в то время, когда социальный класс все еще считался фактором огромной важности. Если бы в регрессивный анализ включались признаки вертикального разделения общества, то результаты могли быть более удовлетворительными. Вертикальные и горизонтальные слои подобны сообщающимся сосудам.

Однако каково бы ни было объяснение ситуации в этих странах, даже если принять гипотезу о том, что там в 1950-е гг. социальный класс являлся самым существенным фактором при голосовании, то обобщение данных, относящихся лишь к нескольким протестантским странам, до уровня общеевропейских не выдерживает эмпирической проверки.

На деле оказалось, что для десяти европейских стран на протяжении многих десятилетий, и особенно в 1950-е и 1960-е гг., признаки вертикального разделения (религиозная принадлежность, глубина религиозной веры, соблюдение религиозных обрядов, этническая или языковая принадлежность и проч.), именуемые на языке социологии «аскриптивными признаками», были более характерны, чем «приобретенные признаки», которые относятся к категории социально-экономических. В эту десятку входят: Франция, Италия, Германия, Голландия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Ирландия, Испания и Португалия (для двух последних взят период после установления там демократии). Сегодня, несколько расширяя пределы Западной Европы, мы могли бы включить в данный перечень Словению, Хорватию, Чешскую Республику, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Литву, Латвию, Эстонию, Боснию, Герцеговину и Кипр. Почти во всех этих странах Восточной Европы национальная, этническая и религиозная идентичность значительно глубже, чем классовая...

Класс и религия, которые некогда выступали в качестве важнейших факторов, объясняющих электоральное поведение, некоторое время назад утратили свою прогностическую ценность – как индивидуальную, так и совокупную. Эта эрозия классической модели может определяться глубокими изменениями в обществе, а также падением значимости социального класса, религии и роли политических партий...

Падение роли классового голосования

Хотя в постиндустриальном обществе количество синеворотничковых рабочих сократилось, социалистические партии, получившие в Европе повсеместное распространение (за исключением Ирландии), по-прежнему процветают, что стало возможным только благодаря приливу в ряды демократического социализма представителей средних классов. Иными словами, диверсификацию электората социалистов можно объяснить скорее ростом численности средних классов, чем сокращением численности рабочего класса...Простая статистика показывает, что различное соотношение электората среднего класса и рабочего класса в 1960 г. и в 1990 г. влияет на величину доли голосов каждого, поданных за левых, и общий состав голосов, отданных социалистам. Две тенденции отражаются на положении рабочего класса – сокращение его численности и изменение состава.

При любых оговорках в адрес обновленного индекса классового голосования, который представлен в научной литературе, следует исходить из того, что имеющиеся данные указывают на ослабление роли социального класса как фактора, объясняющего электоральное поведение.

Во Франции доля избирателей, относимых к промышленным рабочим, упала с 51 % в 1951 г. до 41 % в 1965 г., а затем до 30 % в 1968 г. До недавних пор Франция демонстрировала значительные различия по географическому распределению электората. Имеются данные экономического, религиозного и политического характера за период 1950–1970 гг. по 3 тыс. административных единиц, называемых кантонами, которые стали предметом территориального изучения. Агрегатный анализ и результаты опросов показывают, что в 1950-е гг. существовала значительная корреляция между принадлежностью к социально-экономическим слоям и голосованием, однако ее уровень менее высок, чем уровень корреляции между соблюдением религиозных обрядов и голосованием.