Страница:

Я огляделся.

Немец лежит на животе в проходе между скамьями. Пол засыпан стёклами и щепой. На скамье — телефон. Он в футляре из темно-коричневой пластмассы. Тут же разостлана карта. На противоположной скамье — карабин. Вероятно, тот самый, из которого фашист бил по нам со Шведовым, когда мы отбегали к буграм.

И телефон, и унтер-офицер, каждый по-своему, живы. Они тянутся друг к другу. Телефон то и дело издаёт зуммер. Немец приподнимает голову и тянет кверху руку, стараясь достать аппарат. Он слеп. Нас не видит. А может быть, и не слышит.

— Это же он, наблюдатель, гад, — хрипло говорит Кратов. — Сколько он наших людей загубил через этот телефон!

— Про это мы больше тебя знаем, — отвечает Андрей.

— Вот и надо его, гада, докончить. Из мести!.. А кроме того, из жалости. Мучается ведь, — настаивает матрос.

— Тоже мне месть — добивать слепого и умирающего, — возражает Шведов. — А жалость сдай в каптёрку на хранение. О пользе надо думать. Пока немец жив, он для нас «язык». Слышите, слово какое-то повторяет. Может быть, это позывной его дивизиона. Прислушайся, Саня!

Я присел возле немца.

— Mutti, — шептал он, — Mutti…

— Насчёт мути какой-то брешет, — перевёл Кратов.

— «Мутти» значит «мамочка», — сказал я.

— Ага! — воскликнул Кратов. — Мамочку теперь вспомнил, фашист! Все они скоро мамочек вспомнят, раз под Кронштадтом да под Питером оказались.

— Поговори с ним, Саня. Умно поговори, — сказал Шведов. — А ты, Павел, помолчи.

— А про что говорить?

— Сознание у него мутное. Русскую речь слышит, а никак не реагирует, — пояснил Андрей. — Попробуй поговорить с ним как немец.

— Как фриц с фрицем, — усмехнулся Кратов. — Валяй. А мы послушаем.

— Постарайся хотя бы узнать, — продолжал Шведов, — где стоят его батареи.

Я потормошил немца за плечо. Он застонал.

— Wer ist da? (Кто здесь?) — спросил он слабым голосом. — Wer ist doch da? Ich hore nichtz… (Кто же все-таки здесь? Я ничего не слышу…)

Я раскрыл солдатскую книжку убитого пехотинца и ответил:

— Ich bin Jefreiter Rudi Kastler. Ich will dir helfen. (Я ефрейтор Руди Кестлер. Я хочу тебе помочь.)

— Mir kann man schon nicht helfen. Ich nis Helmut Raabe. Mutti, Mutti… mir ist so weh… (Мне уже нельзя помочь. Меня звали Хельмут Раабе. Мамочка, мамочка… мне так плохо…)

С этими словами немец снова потянулся вверх, к скамейке, но тут же сник и замолк. Я ещё раз потормошил его, но он больше не откликался.

— Подох, — сказал Кратов, тронув тело сапогом. — Немного мы от него узнали. Вполне можно было сразу добивать. Только зря время потеряли.

— Ничего не поделаешь. — Шведов взял в руки немецкую карту. — Попробуем сами разобраться в обстановке.

Мне было досадно, что так мало пришлось поработать по специальности. Конечно, мои товарищи успели убедиться, что своё дело я хорошо знаю. Но мне хотелось побольше поговорить при них по-немецки. Вероятно, именно поэтому черт толкнул меня на поступок, последствия которого я никак не предвидел. В моей голове блеснула мысль: «А что, если настал мой „звёздный час“? Тот единственный и неповторимый момент, когда и я могу совершить нечто значительное. Что-нибудь такое, чтобы у того же Кратова не повернулся язык издевательски подбадривать меня: „Не трусь, переводчик!"“.

Услышав очередной зуммер телефона, я схватил трубку и крикнул в микрофон:

— Zur Stelle Jefreiter Rudi Kastler, viente kompanie, drittes Regiment, zwei und funfzigste infanterie division! (На месте ефрейтор Руди Кестлер, четвёртой роты третьего полка пятьдесят второй пехотной дивизии!)

Андрей и Павел остолбенели. Я сделал им знак молчать.

— Was ist Rudi Kastler? (Что это такое — Руди Кестлер?) — прокричала трубка. — Позывные? — спросил немецкий телефонист.

— Я их не знаю. Я говорю из трамвая на шоссе. Ваш наблюдатель Хельмут Раабе только что умер у меня на руках. Это все, что я могу вам сообщить. Мне надо идти догонять своих.

— Подожди у аппарата, осел. Я позову командира дивизиона.

Я разжал пальцы и опустил эбонитовый рычаг, вделанный в корпус трубки. Связь разъединилась.

— Даёшь ты жизни, переводчик. — Кратов сделал глубокий вдох: во время моего разговора он не дышал.

Я быстро пересказал свой разговор с вражеским телефонистом. Услышав, что тот обозвал меня ослом, Павел стал хватать трубку.

— Дайте, я с ним на морском эсперанто переговорю. Без переводчика будет понятно, куда идти!

— Это потом, — сказал Шведов. — Доложи все как было, только наоборот. Мы убиты, а этот Руди, как его там, жив, — подсказал Андрей. — Ну, а дальше видно будет.

— Ври по обстановке.

Зуммер настойчиво загудел. Я схватил трубку, сдавил рычаг и, входя в роль, вытянулся у аппарата.

— На месте ефрейтор Руди Кестлер четвёртой роты третьего…

— Знаю. Говорит капитан Хольцман. Что там случилось? Коротко!

— Яволь! Когда наше отделение подошло к трамваю, ваш наблюдатель был тяжело ранен русскими…

— Уже доложено. Дальше. Сколько было русских?

— Сначала двое. Потом появились ещё шестеро с ручным пулемётом. Они обстреляли нас и прошили вагон…

Начав сочинять, я увлёкся и успокоился. Язык у меня развязался, и я готов был сообщить немецкому офицеру множество подробностей…

Начав сочинять, я увлёкся и успокоился. Язык у меня развязался, и я готов был сообщить немецкому офицеру множество подробностей…

— Пулемётчика мы убили, — вдохновенно сочинял я. — Остальные обратились в бегство. Наши их преследуют. Меня оставили помочь раненому наблюдателю. Унтер-офицер Хельмут Раабе только что умер от ран.

— Несчастный Хельмут, — проговорил немецкий капитан.

— Здесь его карта, карабин и бинокль. Прикажете принести вам?

Ответ был настолько неожиданным, что я растерялся и замолчал, будто и в самом деле сказанное касалось меня.

— Ищешь предлог уйти в тыл, трусливая пехотная свинья! Попробуй только тронуться с места без приказа… Что?! Проглотил язык? — донеслось из трубки.

— Жду приказания, господин капитан.

— Доложи, что ты там видишь?

— Ничего не вижу, — ответил я. — Нахожусь внутри вагона. Разрешите подняться на крышу, господин капитан.

— Хоть на небо! Но чтобы через три минуты было доложено. Мой позывной «Вершина». Твой — «Муха». Понял?

— Яволь.

— Повторяю, доложить через три минуты. Будьте внимательны, Кестлер, — продолжал капитан Хольцман более мягко и переходя на «вы». — Я понимаю, вы не артиллерист, но вы сейчас наши единственные глаза. Русские заткнули проход, по которому вы прошли к шоссе. Слава богу, они не обнаружили телефонный провод. Но нашему новому наблюдателю к вам не пробиться.

— Значит, мы отрезаны, господин капитан? Неужели это случилось?

— Без паники, ефрейтор. На этом участке каша. Но все переменится. Ваша пехота готовится к атаке на Стрельну. А я не вижу, что делается вокруг… Вы поняли, Кестлер?

— Яволь! Zur Stelle! (На месте!) — рявкнул я в трубку уставный немецкий ответ о готовности — нечто вроде нашего «есть!». При этом я невольно щёлкнул задниками полуботинок, точно на мне были кованые немецкие сапоги-раструбы.

Положив трубку, я быстро передал суть разговора товарищам.

— Накрыть бы сейчас эту их пехоту их же собственным артогнём. Во было бы крепко! — сказал Кратов, потирая руки. — Вроде есть шанец.

— Не фантазируй! — резко оборвал Андрей. — Такое только в приключенческих книжках удаётся… Пусть хотя бы по пустому месту снаряды покидают.

— Чего толку-то по пустому! — обиженно проворчал моряк.

— Есть толк! И снаряды пусть зря потратят… А главное — батареи засечь попробуем… Вот только чем бы таким этого капитана пугнуть, чтобы он тотчас открыл огонь?

Андрей задумался.

— Пугнуть чем? Глупый вопрос! — Глаза Кратова посветлели. — Десант, мол, с залива. Давай, Саня, докладывай.

— Годится, — сказал Андрей.

— Что мне говорить? — спросил я.

— Так и говори про матросов. Скажешь: между заливом и шоссе скрытно сосредоточилась морская часть. — Андрей взглянул на карту. — Запомни: квадрат семнадцать-девять.

— Запомнил.

— Ну, давай, друг Саня, попытай счастья. А ты, Павел, обеги поляну. Собери все трофейные автоматы.

— И документы, — вставил я.

— И документы. Все это снесём в бетонную трубу на шоссе, отсюда назад метров триста. Нам, видимо, в ней отсиживаться придётся.

— Есть! — сказал матрос.

Взяв карту и бинокль, с неразлучной винтовкой за плечами, Андрей полез на крышу вагона.

Я снял трубку.

— «Flige»! «Flige»! «Flige»! («Муха»! Я — «Муха»!) — закричал я в телефон.

— «Gipfel» ist da. («Вершина» слушает.)

— «Вершина», «Вершина»! — заговорил я прерывающимся голосом. — Матросы!

— Матросы?! Где, сколько? Спокойно, ефрейтор Кестлер, докладывайте спокойно.

— Целое множество, господин капитан, целое множество!

— Да где же они? Говорите толком! Карта перед вами?

— Так точно! Докладываю. Их вылезло несколько сотен. Они были скрыты в кустах между дорогой и заливом.

— Квадрат?! Квадрат! — завопил немец.

— Теперь они уже не там, где были…

— Квадрат, Кестлер!! Дубина! Свинья! Скорее! Умоляю! Милый Кестлер, скорее…

— Они рассредоточиваются в цепи, — продолжал я.

— Квадрат, проклятое дерьмо, слышишь ты?!

— Квадрат семнадцать-девять.

— Кестлер! Наблюдать! Докладывать! Вы поняли?

— Яволь!

И тут я услышал канонаду. Бросив трубку, я полез на крышу вагона. Бежавший по полю Кратов радостно завопил:

— Молодец, переводчик! Во дают! Во дают! Про матросов ты им сказал?!

— А как же!

— Ага! Испугались!

Шведов смотрел куда-то влево и делал на карте пометки.

— Эх, жаль, светло ещё — трудновато их батареи засечь. Но все-таки примерно можно.

Равнину между заливом и шоссе в полукилометре впереди нас заволокло дымом разрывов. В воздухе над дымами кувыркались какие-то обломки и комья.

— Вот так! — сказал Шведов. — Хорошо работают!

Не успел Андрей произнести эти слова, как артиллерийский грохот разом смолк… Какое-то мгновение мы вслушивались в надежде услышать новые залпы.

— Все, — сказал Шведов. — Расчухали что-то. А ну, Саня, вниз. Надо сматываться отсюда. Наверное, сейчас нас накроют.

Я скатился на дорогу. Андрей слез вслед за мной. В это же время и моряк подошёл к вагону. На нем висело несколько автоматов. По земле за ремень он приволок мой ранец, который я оставил в канаве.

— Айда к трубе. Быстро! — скомандовал Андрей.

— Вы бегите, — сказал нам Кратов. — У меня ещё дельце есть одно.

Я помчался вдоль кювета. Подбегая к трубе, я оглянулся. Кратов бежал к нам, прижимая к груди немецкий телефонный аппарат.

Возле трубы мы долго молча вслушивались.

— Чего ж он не бьёт? — удивился моряк. — Я ж его по телефону так обложил! Полный морской паёк выдал.

— Жаль, конечно, — вздохнул Шведов. — Отсиделись бы в трубе.

— Нет, но ведь я же его так отшлифовал! — Кратов потряс кулаком. — Мёртвый бы не выдержал.

— Поняли, что обожглись. Не хотят второй раз вслепую снаряды кидать.

Шведов присел на траву. Наконец-то выдалась минута, когда я мог высказать товарищам накопившиеся во мне чувства.

— Павел, — начал я торжественно, — позвольте мне пожать вашу мужественную руку. Вы спасли мне жизнь.

— Когда это?

— А вон там, у канавы. Если бы вы не уложили того фашиста, мне был бы капут… А если бы не Андрей, я бы вообще давно бы…

— Ну, эту песню ты, Саня, зря заводишь, — сказал Шведов. — Никто никого не спасал. Каждый воевал и всё. В том числе и ты. Так что благодарить друг друга не надо.

— Но ведь хорошо, друзья, что так хорошо все кончилось! — продолжал я.

— Что кончилось-то? — нахмурился Андрей. — Вот сейчас докурим и будем воевать дальше.

— Покушать бы чего. — Я похлопал себя по животу.

— Да, пора. В случае чего, нырнём в трубу, — сказал Андрей.

Я подтянул за ремень свой ранец, лежавший на куче трофейных автоматов, достал хлеб и сало. Кратов успел заметить среди моих вещичек флакон одеколона.

— Эге, да у тебя, переводчик, и выпивка припасена.

— Какая выпивка?

— Одеколон! Гляди-ка, и кружка у него есть.

— Кружку, ложку и зубную щётку полагается брать с собой при явке к месту службы, — разъяснил я.

— Ну, ладно, «кружка, ложка, поварёшка»… Давай разопьём твой одеколончик. — Кратов вдруг посерьёзнел. — Причина есть.

— Пожалуйста, пейте. — Я протянул ему флакон и кружку.

— По маленькой и в самом деле не худо, — сказал Шведов.

Вот уж от него не ожидал… Пить одеколон?! На это же способны только последние пьянчуги. Ну, Кратов ещё куда ни шло. Забубённая натура. Но Андрей! Не ожидал… Повод выпить, конечно, есть… Шутка сказать, после такого боя все трое целы и невредимы. Да ещё и трофеев набрали. Да ещё и фашистов по пустому месту бить заставили. Если кому-нибудь все это рассказать, не поверят. Ни за что не поверят!

Кратов тем временем накапал одеколон через узенькое горлышко флакона в кружку и протянул её Шведову. Тот долил в неё воды из фляги.

— Что ж, братцы, за наш боевой успех. Дай бог не последний.

Андрей поднёс было кружку к губам, на Кратов неожиданно его остановил и взял кружку себе.

— Стойте, братцы. За боевые успехи вы ещё выпьете. Я за Нюрку должен выпить, за Белую Головку.

За Нюрку? Тут только я спохватился, что в суматохе боя и не вспомнил о ней.

— Что с ней сталось? Куда ты её девал? — спросил Андрей.

— Нету больше Нюрки. За память её.

Моряк рывком запрокинул голову. Андрей выпил молча. Кружка оказалась у меня. Я глотнул, закашлялся, задохнулся, слезы полились у меня из глаз. «Нюрка! Красивая наша попутчица! Неужели правда, что её уже нет, что лежит она где-то здесь, неподалёку, и ветер шевелит вместе с травой её светлые волосы…»

— Не случайно я на вас набрёл, братва, — тихим голосом сказал Кратов. — Хотел Нюрку похоронить. У Андрея лопатка сапёрная есть. Пошёл я за лопаткой, услыхал стрельбу и на ваш бой вышел. Смотрю…

— Что здесь было, мы знаем, — перебил Шведов. — Ты про Нюрку расскажи.

Чёрные брови Кратова сошлись над переносицей, он точно обдумывал, с чего начать…

Может быть, я не совсем точно передам теперь рассказ моряка. Что же касается наших с Андреем вопросов и восклицаний, о них я умолчу вовсе.

Рассказ этот не о нас — о Нюрке, о последнем её часе. Я перескажу его так, как он живёт в моей памяти.

…Сперва мы с Нюркой тоже шли вдоль шоссе по кювету. Нюрка все в поле отбегала, цветки собирать. Ну, думаю, валяй, валяй, собирай!

Я все посматривал на неё. И когда прыгнет она с кочки на кочку, и когда нагнётся. И присядет когда. Красиво так все у неё складывалось. Вот бы, думаю, удалиться с ней куда-нибудь от посторонних глаз, например от ваших, может быть, чего-нибудь и получится… Короче, как подошла она ко мне с этими цветиками: «Паша, Паша, погляди, какие красивые», я ей и сказал:

— Знаешь что, Нюрка, давай с этого фарватера к заливу подадимся. Стреляют туда меньше.

— А ничего, — говорит, — я уже привыкла.

Ну, думаю, будем с другого борта захождение играть.

— Там, — говорю, — Нюра, цветов больше, чем здесь.

— Тогда, — говорит, — пойдём, Паша.

Свернули мы к заливу.

Между прочим, был бы я один, все равно бы к берегу подался. Там мне вроде бы ближе к дому. Корабли видать. Морской канал. Кронштадт. В случае чего, вплавь добраться можно.

Дошли мы до залива. Подбежал я к самой воде. Вдыхаю морской воздух. Камышом пахнет, тиной. Хорошо! Нюрка возле меня стояла, руку мою левую обняла и спрашивает:

— Что это ты, Паша?

Я и отвечаю:

— Обидно, что на землю с корабля сойти пришлось.

— С корабля ты бы меня не разглядел, и мы бы с тобою не встретились.

— Может, мне ещё Гитлеру спасибо сказать? Если бы не война, тоже мы бы с тобой не встретились.

Ещё крепче она прижалась к моей руке и говорит:

— Если бы не война, тем более бы встретились. Ты, Паша, сходил на берег по выходным дням? Гулял в Петергофе?

— Много нас там гуляло, охотников до девчат. Кто-нибудь другой тебя бы и пришвартовал.

— Ведь никто не пришвартовал. А сколько пыталось.

— Так никто и не сумел?

— Никто, Паша.

— Заливаешь!

— Нет, правда.

— Тогда чего же так?

— Не нравился никто. Ждала все какого-то другого совсем.

— Принца, что ли?

— Сама не знала, что мне надобно было. Теперь зато знаю… Как снял ты меня там, на развилке, с грузовика, как поднял над собой, посмотрела я сверху в твои глаза… Ещё имени твоего не знала, а поняла: хочу, чтобы всегда эти руки меня поддерживали и чтобы в глаза эти мне всегда смотреться… Ты ещё задержал меня немного в воздухе, и стала я в тот миг словно птица. А ты тут возьми и опусти меня на землю…

— Сколько ж тебя можно на весу держать. Птичка-то ты плотненькая.

Хотел я тут высвободить руку, чтобы свои слова насчёт её плотности проиллюстрировать, но воздержался. Неохота было свой авторитет подрывать, раз она про меня такие слова говорит. А Нюрка, все так же ко мне прижавшись, говорит ещё:

— Когда ты, Паша, с лейтенантом заспорил, заступился за женщин наших, чтобы их за детишками в Стрельну пустили, поняла я, что душа у тебя добрая, хотя вид суровый.

— Скажешь тоже, «добрая душа». Что я, баба, что ли?

Возражаю я ей так это вроде бы свысока. А внутри себя чувствую: что-то во мне делается… И вокруг тоже все какое-то другое становится. И сердечный стук в ушах так отдаётся, что залпы с моря хуже слышны.

Повернул я её к себе, обнял за плечи, в глаза заглянул, да тут и остановился. Такую я в них увидел ко мне доверчивость, что аж дух перехватило. «Ну, — думаю, — держись, Пашка Кратов, и в самом деле не превратись в какого-нибудь принца! Двигай лучше на дизелях полным ходом по фарватеру».

— Вот что, — говорю, — Нюра, ты мне тоже с первого раза понравилась.

— Знаю, Паша. Я ведь красивая.

— Выходит, — говорю, — у нас с тобой одновременное взаимное влечение. Вот и давай я тебя для начала поцелую.

Молчит Нюрка и смотрит на меня. А я продолжаю:

— Только пойдёмте, Нюрочка, целоваться туда, в кустики, а то, чего доброго, братва вон с той коробки в дальномер за нами подсматривать начнёт.

— Зачем ты так, Паша? Это ведь не ты говоришь.

— А кто же? Я. Надо понимать: война. Канителиться некогда: враг у ворот!

— Ну и что же, что война. Пусть все по-хорошему у нас с тобой будет.

— Так и я хочу по-хорошему. Адрес у тебя возьму, свои тебе запишу координаты — номер полевой почты и мамашин адрес. Фото мне своё пришлёшь. И ждать будешь надёжнее. А я, если живой буду, тоже тебя не забуду.

— Я и так буду тебя ждать, Паша. Только тебя. Сколько бы ни пришлось… А сейчас пошли.

Вдруг слышно стало: снаряды где-то у шоссе рвутся. Один, другой, третий. Штук двадцать вдарило.

Нюрка за женщин своих заволновалась: не их ли у дороги накрыли. Я про вас двоих подумал. В общем, война о себе напомнила: не забывайтесь, мол, люди, здесь я.

Нюрка меня за рукав потянула:

— Пойдём, Паша.

— Ладно, — говорю, — пошли. Отведу тебя в Стрельну. А сам дальше. Мне в Рамбов поспешать надо.

С берега мы ушли в заросли. Я впереди иду. Нюрке я строго сказал: цветов не собирать. Идти за мной в кильватер шаг в шаг. Разговорчики отставить.

Сам я тоже иду молча. Пусть чувствует: обиженный я.

Идём кустами. Вдруг я слышу: смеётся кто-то не по-нашему.

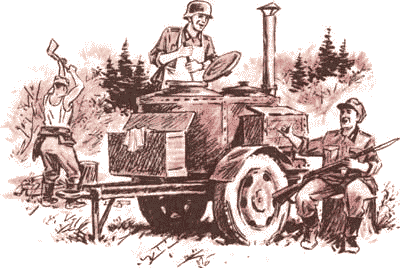

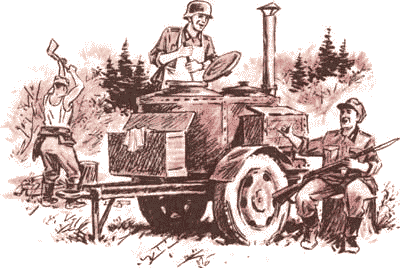

Нюрке я вовремя успел руку сжать, к земле её пригнул. Сам распластался. Гляжу — на том краю поляны возле перелеска походная кухня дымит. На подножке немец стоит. В каске и в белом фартуке. Черпаком в котле помешивает. Другой — спиной к нам — дровишки нарубает. Третий на пеньке сидит, карабин на коленях держит.

Соображаю так: рота их впереди, перед Стрельной, а тут обед для них варят. Выходит, от залива до шоссе пространство перехвачено. На Стрельну здесь не пробиться. Ну, а этих трех, думаю, надо прибрать. Закон такой: видишь фашиста — бей! Расположились тут, как дома! Который на пеньке сидит, чего-то рассказывает. Кок черпаком помешивает и регочет. Третий так это легонько топориком помахивает и тоже посмеивается. Рассчитываю: первым выстрелом кончаю того, что на пеньке сидит. Вторым — который дровишки нарубает. Ну, а уж кока прикончу последним.

Соображаю так: рота их впереди, перед Стрельной, а тут обед для них варят. Выходит, от залива до шоссе пространство перехвачено. На Стрельну здесь не пробиться. Ну, а этих трех, думаю, надо прибрать. Закон такой: видишь фашиста — бей! Расположились тут, как дома! Который на пеньке сидит, чего-то рассказывает. Кок черпаком помешивает и регочет. Третий так это легонько топориком помахивает и тоже посмеивается. Рассчитываю: первым выстрелом кончаю того, что на пеньке сидит. Вторым — который дровишки нарубает. Ну, а уж кока прикончу последним.

Шепчу Нюрке:

— Ползи назад, а за теми кустами — бегом! Я догоню…

Качает головой: не пойду, мол, никуда.

— Зачем тебе здесь быть? Мешать будешь!

Опять головой качает. Что с ней будешь делать! Некогда споры устраивать.

Прицелился я в того фашиста, что на пеньке сидел. Тут время было хорошо прицелиться. Сковырнулся он с пенька, даже не ойкнул.

Тот, что с топориком, подхватился бежать к перелеску. Два раза по нему дал. Догнала пуля. За спину схватился и брякнулся.

Кок, тот проворнее всех оказался. Мигом с подножки соскочил, на землю за колесо своей кухни лёг. Карабин у него под рукой оказался. Лежит и бьёт. Вроде не видит нас. Бьёт в кусты не прицельно. Левее пули посвистывают.

Я Нюрке шепчу:

— Не шевелись.

А сам пополз вправо. Поскольку отсюда мог я промахнуться. Из-за колёса немец неудобно для меня торчит.

Заметил меня, гад! В мою сторону ударил. Возле самой каски пуля прошла. Вскакиваю тогда на ноги и бросок делаю шагов на пять. Попробуй на бегу сквозь кусты попади! Пока бежал, слышу — ещё раз он ударил. Но куда-то позади меня. Потерял, значит, из виду. Кинулся я снова на землю. Вот теперь мне сподручно. Как влепил я ему в борт пару горячих, так и перекатился он фартуком кверху.

Ну, думаю, эти все. Теперь надо отдавать швартовы… Того и гляди, прискачут на выстрелы из ихней роты. Что я с Нюркой против них сделаю?!

Бегу к Нюрке. Гляжу — не лежит она, а сидит. Спиной к кусту прислонилась. Левую руку на груди держит и правой её прикрывает. Улыбается мне, будто в чем-то виновата.

— Вставай, — говорю, — Нюра, скоренько. Отчаливать отсюда надо.

А она сидит, не двигается.

— Нюра! Что ты! Что это с тобой, Нюра?!

— Прощай, Паша. Если что не так было…

Тут заметил я, что платье у неё под рукавами потемнело.

Закинул я карабин за спину, нагнулся, чтобы осторожно с земли её поднять.

— Как же это случилось? Как же это ты так, Нюра…

— По тебе он начал стрелять, Паша. Ну, поднялась я…

Схватил я Нюрку на руки и побежал. По полянам бегу. Через кусты проламываюсь. Бегу, спотыкаюсь. Все приговариваю:

— Нюра, потерпи. Нюра, не умирай! В деревне Ульянка наш медсанбат стоит, вёрст семь всего отсюда. Домчу тебя быстро. Не умирай, Нюра! Вместе ведь нам с тобой быть надо.

Молчит Нюрка, улыбается. Один только раз на моё «потерпи» ответила: «Не больно мне теперь, Паша. Остывает уже пуля. Сперва очень жгла. А теперь уже остывает».

Я все бежал и бежал. Фрицы, видно, своих убитых обнаружили, но в заросли не пошли. Стали мины кидать по площади. Мне не до мин этих было…

Когда умерла Нюрка, я не заметил. Тяжесть вдруг почувствовал. Остановился. Глянул на её лицо и увидел: нет больше Нюрки. Поднял я её над собой, как тогда, когда с грузовика её снимал. Зажмурил глаза. Волосы её на лицо мне свесились, щекочут… И будто живая Нюрка…

— Нюрочка, — шепчу, — Нюра… Побыла бы ты ещё живой.

Не слышит. Руки и ноги у неё повисли, качаются. Мёртвая она вся.

Отнёс я её к большому дереву. Положил между корнями. Вынул из-под фланелевки бескозырку, лицо ей накрыл. Наломал веток, временную могилку над Нюркой сделал. Тут и вспомнил, что у Андрея лопатка сапёрная есть. Пошёл вас искать. Вот так на ваш бой и вышел…

Когда моряк замолчал, из моей груди готовы были вырваться слова самой искренней боли и жалости. Но так и не вырвались… Сказались совсем другие — пустые и глупые:

— Обидно все-таки подставить грудь под пулю какого-то повара…

— А вот Нюрка об этом не задумывалась, — оборвал меня Андрей. — Ты, Павел, — продолжал он, — на том дереве, над могилкой, обязательно вырежи: «Погибла в бою». У нас вот винтовки, гранаты. А у Нюрки у этой ничего не было… Кроме сердца.

— А фамилию-то я у неё так и не успел спросить. Не знаю я её фамилии, — вздохнул Кратов.

— Доберёшься до Стрельны — разыщи Нюркиных стариков, — посоветовал Шведов. — По имени и по приметам укажут тебе их дом.

— Тоже верно. Ну, братва, пошёл я.

Кратов поднялся.

— Лопатку могу взять?

— Бери, конечно. — Шведов протянул Кратову лопатку в зеленом брезентовом футляре.

Моряк разомкнул пряжку, надел лопатку на ремень, вскинул на плечо карабин и поднял трофейный автомат.

— Ну, прощевайте.

— Может быть, и встретимся когда-нибудь, — сказал я, пожимая руку Кратова.

— Чего не бывает, — глухо отозвался он.

Некоторое время мы смотрели ему вслед. Моряк шёл в сторону залива не то пригнувшись, не то ссутулившись. Иногда останавливался и вслушивался, но ни разу не обернулся. Потом исчез в кустах.

— Пойдём и мы, — сказал Андрей. — Надевай ранец.

Мы сложили трофеи в плащ-палатку. Получилась солидная ноша: ручной пулемёт, карабин, штук шесть автоматов-шмайссеров и целая куча магазинов с патронами.

Шведов встал впереди. Я ухватил плащ-палатку сзади.

— Когда устанешь, скажешь, — бросил мне Андрей. — Переменимся тогда местами.

Мы шли по той же дороге, мимо тех же трамваев. Несколько раз менялись местами. Рукам становилось легче при перемене положения.

Шведов торопился. Он считал, что наши, вернее сказать, его данные о противнике могут быть полезными и что надо как можно скорее довести их до сведения командования.

Шум боя слышался теперь справа от нас и становился с каждым шагом все грознее.

Немец лежит на животе в проходе между скамьями. Пол засыпан стёклами и щепой. На скамье — телефон. Он в футляре из темно-коричневой пластмассы. Тут же разостлана карта. На противоположной скамье — карабин. Вероятно, тот самый, из которого фашист бил по нам со Шведовым, когда мы отбегали к буграм.

И телефон, и унтер-офицер, каждый по-своему, живы. Они тянутся друг к другу. Телефон то и дело издаёт зуммер. Немец приподнимает голову и тянет кверху руку, стараясь достать аппарат. Он слеп. Нас не видит. А может быть, и не слышит.

— Это же он, наблюдатель, гад, — хрипло говорит Кратов. — Сколько он наших людей загубил через этот телефон!

— Про это мы больше тебя знаем, — отвечает Андрей.

— Вот и надо его, гада, докончить. Из мести!.. А кроме того, из жалости. Мучается ведь, — настаивает матрос.

— Тоже мне месть — добивать слепого и умирающего, — возражает Шведов. — А жалость сдай в каптёрку на хранение. О пользе надо думать. Пока немец жив, он для нас «язык». Слышите, слово какое-то повторяет. Может быть, это позывной его дивизиона. Прислушайся, Саня!

Я присел возле немца.

— Mutti, — шептал он, — Mutti…

— Насчёт мути какой-то брешет, — перевёл Кратов.

— «Мутти» значит «мамочка», — сказал я.

— Ага! — воскликнул Кратов. — Мамочку теперь вспомнил, фашист! Все они скоро мамочек вспомнят, раз под Кронштадтом да под Питером оказались.

— Поговори с ним, Саня. Умно поговори, — сказал Шведов. — А ты, Павел, помолчи.

— А про что говорить?

— Сознание у него мутное. Русскую речь слышит, а никак не реагирует, — пояснил Андрей. — Попробуй поговорить с ним как немец.

— Как фриц с фрицем, — усмехнулся Кратов. — Валяй. А мы послушаем.

— Постарайся хотя бы узнать, — продолжал Шведов, — где стоят его батареи.

Я потормошил немца за плечо. Он застонал.

— Wer ist da? (Кто здесь?) — спросил он слабым голосом. — Wer ist doch da? Ich hore nichtz… (Кто же все-таки здесь? Я ничего не слышу…)

Я раскрыл солдатскую книжку убитого пехотинца и ответил:

— Ich bin Jefreiter Rudi Kastler. Ich will dir helfen. (Я ефрейтор Руди Кестлер. Я хочу тебе помочь.)

— Mir kann man schon nicht helfen. Ich nis Helmut Raabe. Mutti, Mutti… mir ist so weh… (Мне уже нельзя помочь. Меня звали Хельмут Раабе. Мамочка, мамочка… мне так плохо…)

С этими словами немец снова потянулся вверх, к скамейке, но тут же сник и замолк. Я ещё раз потормошил его, но он больше не откликался.

— Подох, — сказал Кратов, тронув тело сапогом. — Немного мы от него узнали. Вполне можно было сразу добивать. Только зря время потеряли.

— Ничего не поделаешь. — Шведов взял в руки немецкую карту. — Попробуем сами разобраться в обстановке.

Мне было досадно, что так мало пришлось поработать по специальности. Конечно, мои товарищи успели убедиться, что своё дело я хорошо знаю. Но мне хотелось побольше поговорить при них по-немецки. Вероятно, именно поэтому черт толкнул меня на поступок, последствия которого я никак не предвидел. В моей голове блеснула мысль: «А что, если настал мой „звёздный час“? Тот единственный и неповторимый момент, когда и я могу совершить нечто значительное. Что-нибудь такое, чтобы у того же Кратова не повернулся язык издевательски подбадривать меня: „Не трусь, переводчик!"“.

Услышав очередной зуммер телефона, я схватил трубку и крикнул в микрофон:

— Zur Stelle Jefreiter Rudi Kastler, viente kompanie, drittes Regiment, zwei und funfzigste infanterie division! (На месте ефрейтор Руди Кестлер, четвёртой роты третьего полка пятьдесят второй пехотной дивизии!)

Андрей и Павел остолбенели. Я сделал им знак молчать.

— Was ist Rudi Kastler? (Что это такое — Руди Кестлер?) — прокричала трубка. — Позывные? — спросил немецкий телефонист.

— Я их не знаю. Я говорю из трамвая на шоссе. Ваш наблюдатель Хельмут Раабе только что умер у меня на руках. Это все, что я могу вам сообщить. Мне надо идти догонять своих.

— Подожди у аппарата, осел. Я позову командира дивизиона.

Я разжал пальцы и опустил эбонитовый рычаг, вделанный в корпус трубки. Связь разъединилась.

— Даёшь ты жизни, переводчик. — Кратов сделал глубокий вдох: во время моего разговора он не дышал.

Я быстро пересказал свой разговор с вражеским телефонистом. Услышав, что тот обозвал меня ослом, Павел стал хватать трубку.

— Дайте, я с ним на морском эсперанто переговорю. Без переводчика будет понятно, куда идти!

— Это потом, — сказал Шведов. — Доложи все как было, только наоборот. Мы убиты, а этот Руди, как его там, жив, — подсказал Андрей. — Ну, а дальше видно будет.

— Ври по обстановке.

Зуммер настойчиво загудел. Я схватил трубку, сдавил рычаг и, входя в роль, вытянулся у аппарата.

— На месте ефрейтор Руди Кестлер четвёртой роты третьего…

— Знаю. Говорит капитан Хольцман. Что там случилось? Коротко!

— Яволь! Когда наше отделение подошло к трамваю, ваш наблюдатель был тяжело ранен русскими…

— Уже доложено. Дальше. Сколько было русских?

— Сначала двое. Потом появились ещё шестеро с ручным пулемётом. Они обстреляли нас и прошили вагон…

— Пулемётчика мы убили, — вдохновенно сочинял я. — Остальные обратились в бегство. Наши их преследуют. Меня оставили помочь раненому наблюдателю. Унтер-офицер Хельмут Раабе только что умер от ран.

— Несчастный Хельмут, — проговорил немецкий капитан.

— Здесь его карта, карабин и бинокль. Прикажете принести вам?

Ответ был настолько неожиданным, что я растерялся и замолчал, будто и в самом деле сказанное касалось меня.

— Ищешь предлог уйти в тыл, трусливая пехотная свинья! Попробуй только тронуться с места без приказа… Что?! Проглотил язык? — донеслось из трубки.

— Жду приказания, господин капитан.

— Доложи, что ты там видишь?

— Ничего не вижу, — ответил я. — Нахожусь внутри вагона. Разрешите подняться на крышу, господин капитан.

— Хоть на небо! Но чтобы через три минуты было доложено. Мой позывной «Вершина». Твой — «Муха». Понял?

— Яволь.

— Повторяю, доложить через три минуты. Будьте внимательны, Кестлер, — продолжал капитан Хольцман более мягко и переходя на «вы». — Я понимаю, вы не артиллерист, но вы сейчас наши единственные глаза. Русские заткнули проход, по которому вы прошли к шоссе. Слава богу, они не обнаружили телефонный провод. Но нашему новому наблюдателю к вам не пробиться.

— Значит, мы отрезаны, господин капитан? Неужели это случилось?

— Без паники, ефрейтор. На этом участке каша. Но все переменится. Ваша пехота готовится к атаке на Стрельну. А я не вижу, что делается вокруг… Вы поняли, Кестлер?

— Яволь! Zur Stelle! (На месте!) — рявкнул я в трубку уставный немецкий ответ о готовности — нечто вроде нашего «есть!». При этом я невольно щёлкнул задниками полуботинок, точно на мне были кованые немецкие сапоги-раструбы.

Положив трубку, я быстро передал суть разговора товарищам.

— Накрыть бы сейчас эту их пехоту их же собственным артогнём. Во было бы крепко! — сказал Кратов, потирая руки. — Вроде есть шанец.

— Не фантазируй! — резко оборвал Андрей. — Такое только в приключенческих книжках удаётся… Пусть хотя бы по пустому месту снаряды покидают.

— Чего толку-то по пустому! — обиженно проворчал моряк.

— Есть толк! И снаряды пусть зря потратят… А главное — батареи засечь попробуем… Вот только чем бы таким этого капитана пугнуть, чтобы он тотчас открыл огонь?

Андрей задумался.

— Пугнуть чем? Глупый вопрос! — Глаза Кратова посветлели. — Десант, мол, с залива. Давай, Саня, докладывай.

— Годится, — сказал Андрей.

— Что мне говорить? — спросил я.

— Так и говори про матросов. Скажешь: между заливом и шоссе скрытно сосредоточилась морская часть. — Андрей взглянул на карту. — Запомни: квадрат семнадцать-девять.

— Запомнил.

— Ну, давай, друг Саня, попытай счастья. А ты, Павел, обеги поляну. Собери все трофейные автоматы.

— И документы, — вставил я.

— И документы. Все это снесём в бетонную трубу на шоссе, отсюда назад метров триста. Нам, видимо, в ней отсиживаться придётся.

— Есть! — сказал матрос.

Взяв карту и бинокль, с неразлучной винтовкой за плечами, Андрей полез на крышу вагона.

Я снял трубку.

— «Flige»! «Flige»! «Flige»! («Муха»! Я — «Муха»!) — закричал я в телефон.

— «Gipfel» ist da. («Вершина» слушает.)

— «Вершина», «Вершина»! — заговорил я прерывающимся голосом. — Матросы!

— Матросы?! Где, сколько? Спокойно, ефрейтор Кестлер, докладывайте спокойно.

— Целое множество, господин капитан, целое множество!

— Да где же они? Говорите толком! Карта перед вами?

— Так точно! Докладываю. Их вылезло несколько сотен. Они были скрыты в кустах между дорогой и заливом.

— Квадрат?! Квадрат! — завопил немец.

— Теперь они уже не там, где были…

— Квадрат, Кестлер!! Дубина! Свинья! Скорее! Умоляю! Милый Кестлер, скорее…

— Они рассредоточиваются в цепи, — продолжал я.

— Квадрат, проклятое дерьмо, слышишь ты?!

— Квадрат семнадцать-девять.

— Кестлер! Наблюдать! Докладывать! Вы поняли?

— Яволь!

И тут я услышал канонаду. Бросив трубку, я полез на крышу вагона. Бежавший по полю Кратов радостно завопил:

— Молодец, переводчик! Во дают! Во дают! Про матросов ты им сказал?!

— А как же!

— Ага! Испугались!

Шведов смотрел куда-то влево и делал на карте пометки.

— Эх, жаль, светло ещё — трудновато их батареи засечь. Но все-таки примерно можно.

Равнину между заливом и шоссе в полукилометре впереди нас заволокло дымом разрывов. В воздухе над дымами кувыркались какие-то обломки и комья.

— Вот так! — сказал Шведов. — Хорошо работают!

Не успел Андрей произнести эти слова, как артиллерийский грохот разом смолк… Какое-то мгновение мы вслушивались в надежде услышать новые залпы.

— Все, — сказал Шведов. — Расчухали что-то. А ну, Саня, вниз. Надо сматываться отсюда. Наверное, сейчас нас накроют.

Я скатился на дорогу. Андрей слез вслед за мной. В это же время и моряк подошёл к вагону. На нем висело несколько автоматов. По земле за ремень он приволок мой ранец, который я оставил в канаве.

— Айда к трубе. Быстро! — скомандовал Андрей.

— Вы бегите, — сказал нам Кратов. — У меня ещё дельце есть одно.

Я помчался вдоль кювета. Подбегая к трубе, я оглянулся. Кратов бежал к нам, прижимая к груди немецкий телефонный аппарат.

Возле трубы мы долго молча вслушивались.

— Чего ж он не бьёт? — удивился моряк. — Я ж его по телефону так обложил! Полный морской паёк выдал.

— Жаль, конечно, — вздохнул Шведов. — Отсиделись бы в трубе.

— Нет, но ведь я же его так отшлифовал! — Кратов потряс кулаком. — Мёртвый бы не выдержал.

— Поняли, что обожглись. Не хотят второй раз вслепую снаряды кидать.

Шведов присел на траву. Наконец-то выдалась минута, когда я мог высказать товарищам накопившиеся во мне чувства.

— Павел, — начал я торжественно, — позвольте мне пожать вашу мужественную руку. Вы спасли мне жизнь.

— Когда это?

— А вон там, у канавы. Если бы вы не уложили того фашиста, мне был бы капут… А если бы не Андрей, я бы вообще давно бы…

— Ну, эту песню ты, Саня, зря заводишь, — сказал Шведов. — Никто никого не спасал. Каждый воевал и всё. В том числе и ты. Так что благодарить друг друга не надо.

— Но ведь хорошо, друзья, что так хорошо все кончилось! — продолжал я.

— Что кончилось-то? — нахмурился Андрей. — Вот сейчас докурим и будем воевать дальше.

— Покушать бы чего. — Я похлопал себя по животу.

— Да, пора. В случае чего, нырнём в трубу, — сказал Андрей.

Я подтянул за ремень свой ранец, лежавший на куче трофейных автоматов, достал хлеб и сало. Кратов успел заметить среди моих вещичек флакон одеколона.

— Эге, да у тебя, переводчик, и выпивка припасена.

— Какая выпивка?

— Одеколон! Гляди-ка, и кружка у него есть.

— Кружку, ложку и зубную щётку полагается брать с собой при явке к месту службы, — разъяснил я.

— Ну, ладно, «кружка, ложка, поварёшка»… Давай разопьём твой одеколончик. — Кратов вдруг посерьёзнел. — Причина есть.

— Пожалуйста, пейте. — Я протянул ему флакон и кружку.

— По маленькой и в самом деле не худо, — сказал Шведов.

Вот уж от него не ожидал… Пить одеколон?! На это же способны только последние пьянчуги. Ну, Кратов ещё куда ни шло. Забубённая натура. Но Андрей! Не ожидал… Повод выпить, конечно, есть… Шутка сказать, после такого боя все трое целы и невредимы. Да ещё и трофеев набрали. Да ещё и фашистов по пустому месту бить заставили. Если кому-нибудь все это рассказать, не поверят. Ни за что не поверят!

Кратов тем временем накапал одеколон через узенькое горлышко флакона в кружку и протянул её Шведову. Тот долил в неё воды из фляги.

— Что ж, братцы, за наш боевой успех. Дай бог не последний.

Андрей поднёс было кружку к губам, на Кратов неожиданно его остановил и взял кружку себе.

— Стойте, братцы. За боевые успехи вы ещё выпьете. Я за Нюрку должен выпить, за Белую Головку.

За Нюрку? Тут только я спохватился, что в суматохе боя и не вспомнил о ней.

— Что с ней сталось? Куда ты её девал? — спросил Андрей.

— Нету больше Нюрки. За память её.

Моряк рывком запрокинул голову. Андрей выпил молча. Кружка оказалась у меня. Я глотнул, закашлялся, задохнулся, слезы полились у меня из глаз. «Нюрка! Красивая наша попутчица! Неужели правда, что её уже нет, что лежит она где-то здесь, неподалёку, и ветер шевелит вместе с травой её светлые волосы…»

— Не случайно я на вас набрёл, братва, — тихим голосом сказал Кратов. — Хотел Нюрку похоронить. У Андрея лопатка сапёрная есть. Пошёл я за лопаткой, услыхал стрельбу и на ваш бой вышел. Смотрю…

— Что здесь было, мы знаем, — перебил Шведов. — Ты про Нюрку расскажи.

Чёрные брови Кратова сошлись над переносицей, он точно обдумывал, с чего начать…

Может быть, я не совсем точно передам теперь рассказ моряка. Что же касается наших с Андреем вопросов и восклицаний, о них я умолчу вовсе.

Рассказ этот не о нас — о Нюрке, о последнем её часе. Я перескажу его так, как он живёт в моей памяти.

…Сперва мы с Нюркой тоже шли вдоль шоссе по кювету. Нюрка все в поле отбегала, цветки собирать. Ну, думаю, валяй, валяй, собирай!

Я все посматривал на неё. И когда прыгнет она с кочки на кочку, и когда нагнётся. И присядет когда. Красиво так все у неё складывалось. Вот бы, думаю, удалиться с ней куда-нибудь от посторонних глаз, например от ваших, может быть, чего-нибудь и получится… Короче, как подошла она ко мне с этими цветиками: «Паша, Паша, погляди, какие красивые», я ей и сказал:

— Знаешь что, Нюрка, давай с этого фарватера к заливу подадимся. Стреляют туда меньше.

— А ничего, — говорит, — я уже привыкла.

Ну, думаю, будем с другого борта захождение играть.

— Там, — говорю, — Нюра, цветов больше, чем здесь.

— Тогда, — говорит, — пойдём, Паша.

Свернули мы к заливу.

Между прочим, был бы я один, все равно бы к берегу подался. Там мне вроде бы ближе к дому. Корабли видать. Морской канал. Кронштадт. В случае чего, вплавь добраться можно.

Дошли мы до залива. Подбежал я к самой воде. Вдыхаю морской воздух. Камышом пахнет, тиной. Хорошо! Нюрка возле меня стояла, руку мою левую обняла и спрашивает:

— Что это ты, Паша?

Я и отвечаю:

— Обидно, что на землю с корабля сойти пришлось.

— С корабля ты бы меня не разглядел, и мы бы с тобою не встретились.

— Может, мне ещё Гитлеру спасибо сказать? Если бы не война, тоже мы бы с тобой не встретились.

Ещё крепче она прижалась к моей руке и говорит:

— Если бы не война, тем более бы встретились. Ты, Паша, сходил на берег по выходным дням? Гулял в Петергофе?

— Много нас там гуляло, охотников до девчат. Кто-нибудь другой тебя бы и пришвартовал.

— Ведь никто не пришвартовал. А сколько пыталось.

— Так никто и не сумел?

— Никто, Паша.

— Заливаешь!

— Нет, правда.

— Тогда чего же так?

— Не нравился никто. Ждала все какого-то другого совсем.

— Принца, что ли?

— Сама не знала, что мне надобно было. Теперь зато знаю… Как снял ты меня там, на развилке, с грузовика, как поднял над собой, посмотрела я сверху в твои глаза… Ещё имени твоего не знала, а поняла: хочу, чтобы всегда эти руки меня поддерживали и чтобы в глаза эти мне всегда смотреться… Ты ещё задержал меня немного в воздухе, и стала я в тот миг словно птица. А ты тут возьми и опусти меня на землю…

— Сколько ж тебя можно на весу держать. Птичка-то ты плотненькая.

Хотел я тут высвободить руку, чтобы свои слова насчёт её плотности проиллюстрировать, но воздержался. Неохота было свой авторитет подрывать, раз она про меня такие слова говорит. А Нюрка, все так же ко мне прижавшись, говорит ещё:

— Когда ты, Паша, с лейтенантом заспорил, заступился за женщин наших, чтобы их за детишками в Стрельну пустили, поняла я, что душа у тебя добрая, хотя вид суровый.

— Скажешь тоже, «добрая душа». Что я, баба, что ли?

Возражаю я ей так это вроде бы свысока. А внутри себя чувствую: что-то во мне делается… И вокруг тоже все какое-то другое становится. И сердечный стук в ушах так отдаётся, что залпы с моря хуже слышны.

Повернул я её к себе, обнял за плечи, в глаза заглянул, да тут и остановился. Такую я в них увидел ко мне доверчивость, что аж дух перехватило. «Ну, — думаю, — держись, Пашка Кратов, и в самом деле не превратись в какого-нибудь принца! Двигай лучше на дизелях полным ходом по фарватеру».

— Вот что, — говорю, — Нюра, ты мне тоже с первого раза понравилась.

— Знаю, Паша. Я ведь красивая.

— Выходит, — говорю, — у нас с тобой одновременное взаимное влечение. Вот и давай я тебя для начала поцелую.

Молчит Нюрка и смотрит на меня. А я продолжаю:

— Только пойдёмте, Нюрочка, целоваться туда, в кустики, а то, чего доброго, братва вон с той коробки в дальномер за нами подсматривать начнёт.

— Зачем ты так, Паша? Это ведь не ты говоришь.

— А кто же? Я. Надо понимать: война. Канителиться некогда: враг у ворот!

— Ну и что же, что война. Пусть все по-хорошему у нас с тобой будет.

— Так и я хочу по-хорошему. Адрес у тебя возьму, свои тебе запишу координаты — номер полевой почты и мамашин адрес. Фото мне своё пришлёшь. И ждать будешь надёжнее. А я, если живой буду, тоже тебя не забуду.

— Я и так буду тебя ждать, Паша. Только тебя. Сколько бы ни пришлось… А сейчас пошли.

Вдруг слышно стало: снаряды где-то у шоссе рвутся. Один, другой, третий. Штук двадцать вдарило.

Нюрка за женщин своих заволновалась: не их ли у дороги накрыли. Я про вас двоих подумал. В общем, война о себе напомнила: не забывайтесь, мол, люди, здесь я.

Нюрка меня за рукав потянула:

— Пойдём, Паша.

— Ладно, — говорю, — пошли. Отведу тебя в Стрельну. А сам дальше. Мне в Рамбов поспешать надо.

С берега мы ушли в заросли. Я впереди иду. Нюрке я строго сказал: цветов не собирать. Идти за мной в кильватер шаг в шаг. Разговорчики отставить.

Сам я тоже иду молча. Пусть чувствует: обиженный я.

Идём кустами. Вдруг я слышу: смеётся кто-то не по-нашему.

Нюрке я вовремя успел руку сжать, к земле её пригнул. Сам распластался. Гляжу — на том краю поляны возле перелеска походная кухня дымит. На подножке немец стоит. В каске и в белом фартуке. Черпаком в котле помешивает. Другой — спиной к нам — дровишки нарубает. Третий на пеньке сидит, карабин на коленях держит.

Шепчу Нюрке:

— Ползи назад, а за теми кустами — бегом! Я догоню…

Качает головой: не пойду, мол, никуда.

— Зачем тебе здесь быть? Мешать будешь!

Опять головой качает. Что с ней будешь делать! Некогда споры устраивать.

Прицелился я в того фашиста, что на пеньке сидел. Тут время было хорошо прицелиться. Сковырнулся он с пенька, даже не ойкнул.

Тот, что с топориком, подхватился бежать к перелеску. Два раза по нему дал. Догнала пуля. За спину схватился и брякнулся.

Кок, тот проворнее всех оказался. Мигом с подножки соскочил, на землю за колесо своей кухни лёг. Карабин у него под рукой оказался. Лежит и бьёт. Вроде не видит нас. Бьёт в кусты не прицельно. Левее пули посвистывают.

Я Нюрке шепчу:

— Не шевелись.

А сам пополз вправо. Поскольку отсюда мог я промахнуться. Из-за колёса немец неудобно для меня торчит.

Заметил меня, гад! В мою сторону ударил. Возле самой каски пуля прошла. Вскакиваю тогда на ноги и бросок делаю шагов на пять. Попробуй на бегу сквозь кусты попади! Пока бежал, слышу — ещё раз он ударил. Но куда-то позади меня. Потерял, значит, из виду. Кинулся я снова на землю. Вот теперь мне сподручно. Как влепил я ему в борт пару горячих, так и перекатился он фартуком кверху.

Ну, думаю, эти все. Теперь надо отдавать швартовы… Того и гляди, прискачут на выстрелы из ихней роты. Что я с Нюркой против них сделаю?!

Бегу к Нюрке. Гляжу — не лежит она, а сидит. Спиной к кусту прислонилась. Левую руку на груди держит и правой её прикрывает. Улыбается мне, будто в чем-то виновата.

— Вставай, — говорю, — Нюра, скоренько. Отчаливать отсюда надо.

А она сидит, не двигается.

— Нюра! Что ты! Что это с тобой, Нюра?!

— Прощай, Паша. Если что не так было…

Тут заметил я, что платье у неё под рукавами потемнело.

Закинул я карабин за спину, нагнулся, чтобы осторожно с земли её поднять.

— Как же это случилось? Как же это ты так, Нюра…

— По тебе он начал стрелять, Паша. Ну, поднялась я…

Схватил я Нюрку на руки и побежал. По полянам бегу. Через кусты проламываюсь. Бегу, спотыкаюсь. Все приговариваю:

— Нюра, потерпи. Нюра, не умирай! В деревне Ульянка наш медсанбат стоит, вёрст семь всего отсюда. Домчу тебя быстро. Не умирай, Нюра! Вместе ведь нам с тобой быть надо.

Молчит Нюрка, улыбается. Один только раз на моё «потерпи» ответила: «Не больно мне теперь, Паша. Остывает уже пуля. Сперва очень жгла. А теперь уже остывает».

Я все бежал и бежал. Фрицы, видно, своих убитых обнаружили, но в заросли не пошли. Стали мины кидать по площади. Мне не до мин этих было…

Когда умерла Нюрка, я не заметил. Тяжесть вдруг почувствовал. Остановился. Глянул на её лицо и увидел: нет больше Нюрки. Поднял я её над собой, как тогда, когда с грузовика её снимал. Зажмурил глаза. Волосы её на лицо мне свесились, щекочут… И будто живая Нюрка…

— Нюрочка, — шепчу, — Нюра… Побыла бы ты ещё живой.

Не слышит. Руки и ноги у неё повисли, качаются. Мёртвая она вся.

Отнёс я её к большому дереву. Положил между корнями. Вынул из-под фланелевки бескозырку, лицо ей накрыл. Наломал веток, временную могилку над Нюркой сделал. Тут и вспомнил, что у Андрея лопатка сапёрная есть. Пошёл вас искать. Вот так на ваш бой и вышел…

Когда моряк замолчал, из моей груди готовы были вырваться слова самой искренней боли и жалости. Но так и не вырвались… Сказались совсем другие — пустые и глупые:

— Обидно все-таки подставить грудь под пулю какого-то повара…

— А вот Нюрка об этом не задумывалась, — оборвал меня Андрей. — Ты, Павел, — продолжал он, — на том дереве, над могилкой, обязательно вырежи: «Погибла в бою». У нас вот винтовки, гранаты. А у Нюрки у этой ничего не было… Кроме сердца.

— А фамилию-то я у неё так и не успел спросить. Не знаю я её фамилии, — вздохнул Кратов.

— Доберёшься до Стрельны — разыщи Нюркиных стариков, — посоветовал Шведов. — По имени и по приметам укажут тебе их дом.

— Тоже верно. Ну, братва, пошёл я.

Кратов поднялся.

— Лопатку могу взять?

— Бери, конечно. — Шведов протянул Кратову лопатку в зеленом брезентовом футляре.

Моряк разомкнул пряжку, надел лопатку на ремень, вскинул на плечо карабин и поднял трофейный автомат.

— Ну, прощевайте.

— Может быть, и встретимся когда-нибудь, — сказал я, пожимая руку Кратова.

— Чего не бывает, — глухо отозвался он.

Некоторое время мы смотрели ему вслед. Моряк шёл в сторону залива не то пригнувшись, не то ссутулившись. Иногда останавливался и вслушивался, но ни разу не обернулся. Потом исчез в кустах.

— Пойдём и мы, — сказал Андрей. — Надевай ранец.

Мы сложили трофеи в плащ-палатку. Получилась солидная ноша: ручной пулемёт, карабин, штук шесть автоматов-шмайссеров и целая куча магазинов с патронами.

Шведов встал впереди. Я ухватил плащ-палатку сзади.

— Когда устанешь, скажешь, — бросил мне Андрей. — Переменимся тогда местами.

Мы шли по той же дороге, мимо тех же трамваев. Несколько раз менялись местами. Рукам становилось легче при перемене положения.

Шведов торопился. Он считал, что наши, вернее сказать, его данные о противнике могут быть полезными и что надо как можно скорее довести их до сведения командования.

Шум боя слышался теперь справа от нас и становился с каждым шагом все грознее.