Страница:

Лотерейно-статистический характер комбинаторики элементов, из которых складывается религиозная доктрина, важен нам потому, что возникающая таким образом картина утопии, охваченной сакрализацией, не представляет собою плод мышления какой-либо отдельной взятой человеческой единицы. В этом смысле у религии нет персональных авторов, а скорее есть более или менее могущественные реформаторы, однако никакой Будда и никакой Христос ex nihilo

[86]канона веры не создавали, то есть в действительности это плоды стихийного творчества, конституированного общественными усилиями, которые, естественно, неоднократно высказывались и кодифицировались чьим-то личным мышлением. Отношения, возникающие таким образом между великим творцом религии и материалом мистических посылов, из которых он черпал и которыми творчески пользовался, подобны отношениям, складывающимся между Шекспиром и всеми ролевыми линиями вроде Гамлета или Ромео и Джульетты, которые этот англичанин застал готовыми еще прежде, чем взялся за свой литературный труд. В ходе столетий утопические видения рассматривались и высказывались отдельными людьми, например, Томасом Мором. Таким путем массово-стихийное творчество первоначального сакрального ряда заменялось творчеством светской мысли. При этом разобраться с комплексами всех утопических картин, которые рисовались в столь любительском порядке, так же сложно, как и с первым дошедшим до нас текстом, относительно которого мы не можем сказать, какие побуждения его создавали. Мы не знаем, то ли это воспоминания сомнительной достоверности, то ли несомненная выдумка; то ли автор, работавший над рукописью, забавлялся, то ли действовал всерьез. И точно так же трудно бывает порой установить, изображал ли автор утопию, полагая, что создает неуничтожимую веками фикцию, или же считал, что речь идет об идеале, коий, возможно, когда-либо реализуется. Вероятно, бывало и так и этак; иногда речь шла о мечтаниях, преднамеренно лишенных шансов на существование, а порой — может, несколько позже в историческом времени? — о таких, под которые скрытая мысль подводила подкладку реалистических надежд. Все вышесказанное мы поведали не для того, чтобы обеспечить фантастике или футурологии благородные родословные, зачатки которых утопают в дыме кадил. Совсем наоборот: это было сказано для того, чтобы закрыть вопрос и заняться совершенно внеметафизическими и внемистическими проблемами, потому что теперь мы действительно приступаем к вопросу о положительной и отрицательной утопии в научной фантастике.

От фантастической философии к историософической фантастике

От фантастической философии к историософической фантастике

Борхес и Стэплдон

Обзор мы начнем с творчества, которому вроде бы присущ онтологический принцип. Во многих текстах Х.Л. Борхеса мы сталкиваемся именно с такой утопией как моделью определенной антологии, выраженной через структурные свойства фантастического сообщества. Моделирование утопии является здесь средством, ведущим к цели, поскольку средством оказывается общество, реализующее своим особым существованием систему фантастической философии.

Такой рассказ — это в первую очередь «Парабола дворца».

«В этот день Желтый Император показывал поэту свой дворец… У подножия предпоследней башни поэт (сторонившийся зрелищ, завораживавших всех) прочитал краткое сочинение… Текст утрачен; кто-то слышал, будто он состоял из одной строки, другие — из единственного слова. Правда — и самая невероятная — в том, что стихотворение содержало в себе весь гигантский дворец до последней мелочи… Все молчали, а Император воскликнул: „Ты украл мой дворец!“ — и стальной клинок палача оборвал жизнь поэта».

Как всегда у Борхеса, в финале появляется другая версия:

«В мире не может быть двух одинаковых созданий, и как только… поэт окончил читать, дворец исчез, словно стертый и испепеленный последним звуком. Сказания эти, понятно, всего лишь выдумки сочинителей. Поэт был рабом Императора и умер смертью раба; стихи его пали жертвой забвения, поскольку заслуживали забвения, а его потомки доныне ищут и все никак не найдут заветное слово Вселенной». [87]

Произведение толкуется так: Дворец представляется как бы «всем существующим», он-то как раз и есть Вселенная (Универсум). Император — его Бог, а слово, произнесенное поэтом, и есть то самое «искомое», поскольку только термин «Универсум» в действительности охватывает все сущее. Этот небольшой парадокс следует из отождествления вещественного и языкового бытий: название вещи содержит в себе самое вещь, значит, название Космоса содержит в себе и сам Космос. Борхес же рассказывает историю так, будто не понимает именно этого, только что установленного им, принципа тождественности существования и обозначения.

Более интересна — особенно как пример изложения фантастической онтологии — «Лотерея в Вавилоне». Ее исходный замысел: все общественные роли определяются жеребьевкой, периодически повторяющейся, вдохновил и меня, ведь независимо от новеллы Борхеса я написал «Тринадцатое путешествие Ийона Тихого», в котором Тихий попадает на планету, точно так же лотерейно регулирующую все личностные роли в обществе. Но если у меня тем дело и оканчивается, то Борхес чрезвычайно остроумным и занимательным ходом направил его в онтологическое русло: принцип лотерейного вынесения решений о имеющих наступить событиях разрастается, выходит за пределы функции регулирования профессиональных ролей и начинает осуществлять управление все большим количеством событий. Наконец уже вообще невозможно отличить события, которые «и так бы естественно наступили», от событий, которые наступили в соответствии с жеребьевкой. Перед нами парадоксальное соединение абсолютного преопределения и абсолютной случайности, поскольку в этом мире действительно все точно так же непредвидимо вследствие стохастичности, как и в нашем, но самая эта стохастика есть результат детерминированной лотерейной операции! Ничто в его утопическом Вавилоне не творится «само по себе», так как зависит от вытянутого жребия. Предметная действительность точно так же немного хаотична, как и в реальности; и у нас, и там заранее неизвестно, когда тот или иной листик упадет с дерева или умрет человек; но у нас это происходит «само», а там судьбы листика и человека решает некий сознательно запущенный механизм жеребьевки. Поэтому, собственно, речь идет о совершенно обычном мире, только рассматриваемом в необычном ракурсе. Такое положение разъясняет сюжет из новеллы:

«Как-то один раб украл красный билетик, и при розыгрыше ему выпало, что у него должны выжечь язык. Такое же наказание определял кодекс законов за кражу билета. Одни вавилоняне утверждали, что он заслужил кару раскаленным железом как вор; другие великодушно полагали, что палач должен покарать его по велению судьбы».

Итак, события идентичны, отличаются лишь их истолкования, поскольку естественный хаос мира заменяется хаосом, правда, совершенно неотличимым, но искусственным, то есть организованным лотерейно. Как я говорил, столь оригинальное продление исходных положений игры в лотерею как основы общественного бытия не пришло мне в голову при работе над «Тринадцатым путешествием Ийона Тихого». Но некий вариант именно такого построения событий разработан в двух других моих произведениях. В «Одиннадцатом путешествии Ийона Тихого» нарисовано государство сплошных роботов, в котором, однако, на поверку ни одного робота нет: в этом государстве с роботами произошло то же, что в рассказе Мюнхгаузена о лошади, которая тянула сани, когда ее догонял волк; волк вгрызся в лошадь, сожрал ее и теперь, оказавшись в упряжке, продолжал тянуть сани. А в этом государстве люди, присланные шпионить за роботами и, для того чтобы их не распознали, сами переодевающиеся в роботов, в конце концов составляют все общество, но чтобы никто не узнал, что дело обстоит именно так, верноподданнически придерживаются существующего порядка (впрочем, подобную схему использовал Г.К. Честертон в романе «Человек, который был Четвергом»: там коллектив анархистов сплошь состоит из агентов полиции, но произведению придает метафизическое звучание то, что Главным Полицейским, вербовавшим агентов, является сам Господь Бог). Однако такая ситуация, при которой целостная структура не подвергается изменению, хотя радикальной и абсолютной замене подверглись все без исключения составляющие ее элементы, еще не полностью онтологична, ибо является следствием переодевания, которое может быть вещественно проявлено (когда все переодетые роботами люди снимают жестяную одежду, фактическое положение вещей выясняется). Зато именно такое звучание — философского парадокса — у ситуации, созданной в «Дневнике, найденном в ванне». Некий священник, агент разведки, уговаривает героя вступить в заговор; это происходит в «Доме», который одновременно является и «разведывательным центром» и «государством» и как бы Космосом, поскольку, кроме него, не существует ничего; таким образом, герой, вступая в заговор, должен будет заниматься предательством; священник открывается ему, что он провокатор и что заговор тоже будет иметь характер провокации, но это не страшно, ибо если герой будет действовать абсолютно искренне и аутентично, из благородного бунтарского энтузиазма, то эту спровоцированную и навязанную ему форму он заполнил аутентичным содержанием, хотя это абсолютно ничего в ходе событий не изменит. Тут уж мы имеем один к одному такое же положение, как у Борхеса в его «Лотерее в Вавилоне»: объективный ход событий остается ненарушенным, но их смысл может изменяться в зависимости от интерпретации.

Феномены внешне неотличимые, но различна их эссенция, сущность, то есть ультимативное свойство; поэтому я говорю, что мы имеем дело с вторжением в особый онтологический порядок, обычному нетождественный.

Нелегко выдумать что-либо, что не пришло бы в голову еще кому-нибудь: Борхес использует суть приведенного выше фрагмента «Дневника, найденного в ванне» в новелле «Тема предателя и героя»: разоблаченный предатель вынужден играть настолько тщательно роль героя революции, что врастает в нее, и этот подлог, вызванный принуждением, становится подлинным. Правда, я в «Дневнике» предпочитаю свою версию этого драматургического принципа, потому что у меня герой действует не под влиянием принуждения, обусловленного его раскрытием (у Борхеса патриоты разоблачают предателя и принуждают и дальше играть роль руководителя повстанцев; делается это для того, чтобы не скомпрометировать само движение), а потому, что он попросту не может сделать ничего другого. Либо станет конформистом и тогда вообще не примет окружающего порядка, либо им не будет, поскольку не хочет, и тогда вынужден будет вступить в мнимый заговор, потому что никакого другого просто не существует, и роман направлен к тому, чтобы показать, что при сложившихся межчеловеческих отношениях такой «другой», настоящий заговор не может даже возникнуть (причем именно потому, что там все уже многократно стали ренегатами и предателями, безустанно колеблясь «в обе стороны», и теперь никто точно не знает, на чью руку действует «как бы» и притворно, а на чью — аутентично и искренне; однако все это в результате «держится вместе», потому что продолжает функционировать сама структура организации). Таким образом, «Дневник» демонстрирует «мир как учрежденческую структуру», формой своей тотально поглотившую содержание, вообще не имеющее никакого значения. Ничто из происходящего не может быть выражением позиции, изъявлением персонального решения, акта воли. Поскольку для «иммунизации» себя от предательства структура событий не позволяет отличить ложь от правды, фальшивку от аутентичности, постольку сами эти понятия оказываются в ней пустыми звуками. Представить себе аутентичность действий там еще возможно, но проявить ее уже нельзя. Все сверху донизу заражено недоверием; таковы законы, управляющие познанием в мире с подобным онтологическим свойством.

Мысль о таком типе структурирования родилась у меня из чтения шпионских дневников, ибо я заметил, что шпион, упорно работающий на обе антагонистические стороны, спустя некоторое время уже и сам может не знать, кого обманывает, а кому благоприятствует, потому что между патриотической и предательской деятельностью возникает в таком случае чисто статистическое различие — в зависимости от того, кому он переданной информацией больше, а кому — соответственно — меньше навредил или помог.

Вавилонскую утопию Борхеса, а также притчу о Дворце можно также анализировать как структуры, возникшие путем инвертирования, поскольку «Лотерея» меняет местами Порядок и Хаос; то, что было хаотичным, оказывается за счет детерминирования (лотереей!) — как раз упорядоченным; притча же о Дворце перебрасывает названия вещей на сами вещи.

Принцип unitas oppositorum [88]Борхес использовал не раз и даже, осмелюсь сказать, злоупотреблял им. В новелле «Богословы» Иоанн Паннонский и Аврелиан — крайний ортодокс и крайний еретик — оказываются в глазах Господа Бога единой фигурой. (Как раньше одним и тем же человеком был предатель национальных интересов и горячий патриот.) На совмещении противоречий построена и трактовка роли Иуды как истинного «Тайного Спасителя». В «Форме сабли» повествователь рассказывает историю предательства так, словно его предали, и перевертыш — предателем был именно он — происходит в последних словах. Или в «Бессмертных» Гомером оказывается внешне оскотинившееся, почти не похожее на человека существо. «Немецкий Реквием» пытается при описании разгрома гитлеровской Германии оперировать техникой инверсии, с которой мы сталкиваемся в «Трех версиях предательства Иуды»), но здесь задумка не удалась — аргументам недостает силы, они становятся не столько софистикой, сколько риторической пустышкой.

В то же время к прекраснейшим произведениям относятся «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» [89]и «Вавилонская библиотека». И то и другое можно причислить к утопии, понимаемой как изложение при помощи объектов определенной теории бытия. «Вавилонская библиотека» — это Универсум как библиотека; знакомых с проблемой это может только отвращать от новеллы, поскольку-де Борхес слишком явно использует математический (пробабилистический) эталон — парадокс об обезьянах, которые могли бы, вслепую колошматя по клавишам пишущей машинки, воспроизвести, лишь бы дать им достаточно времени, все тексты величайшей библиотеки. Поскольку — это общее замечание, — имея за плечами прекрасную поэтическую школу и поэтому отлично зная вес и качество используемого слова, как это может делать только поэт, Борхес тем не менее не сгибается под избытком разнородных замыслов, постольку его произведения лучше всего читать порознь, а не сериями, так как в последнем случае их подобия бросаются в глаза. Порой дело в такой же главной схеме, таком же композиционном рисунке, поочередно используемом.

Библиотекари ищут «ультимативную книгу», которую, однако, не распознали бы даже, попади она им в руки; так вот, собственно, Библиотека-Лабиринт — это Космос: в нем также, если б мы узнали его ультимативную правду, то есть если б среди всех человеческих высказываний, образовавших горы книг, где-то даже и оказалась одна, которая излагает «Универсум», «охватывает его суть», у нас не было бы способа такое откровение распознать. Но сверх того, Библиотека является не репрезентацией Космоса, но самим «перевернутым» (инвертированным) Космосом, поскольку, кроме нее, не существует ничего; она с ее шестиугольными коридорами, километрами книжных полок, среди которых библиотекари живут, спят стоя и умирают, — сама бесконечность. Итак: мир как лабиринт с практически не существующей истиной, потому что если она в нем и записана, то так, что ее невозможно будет прочесть. Одна из наиболее оригинальных концепций Борхеса воплощена в удивительную утопию «Тлён, Укбар, Orbis Tertius», оканчивающуюся наводящими на размышления фразами:

«Тот факт, что всякая философия — это заведомо диалектическая игра, некая Philosophie des Als Ob [90] , способствовал умножению систем. Там создана пропасть систем самых невероятных, но с изящным построением или сенсационным характером.

Метафизики Тлёна не стремятся к истине, ни даже к правдоподобию — они ищут поражающего, по их мнению, метафизика — это ветвь фантастической литературы». [91]

В этом коварном рассказе, состоящем из трех частей, действуют одновременно лица реальные — в частности, сам Борхес, — которые обнаруживают в энциклопедии упоминание об Укбаре, и кроме того находят книгу о Тлёне. В следующей части, названной «Постскриптум 1947», Борхес вначале показывает, что загадка Тлёна нашла объяснение: с 1824 года существует тайная организация ученых, занимающихся последовательным придумыванием мира цивилизации, обретающейся на фиктивной планете. Но сразу же после этого то, что должно было быть чистейшим вымыслом, частично реализуется: Борхес описывает нахождение компаса, на диске которого проступают литеры тлёнского алфавита. Он однозначно говорит: «…таково было первое вторжение фантастического мира в мир реальный». Из третьей части наконец следует, что именно нашему, реальному миру предстоит превратиться в Тлён.

Рассказ содержит умышленные противоречия; тайное сообщество астрономов, биологов, инженеров, метафизиков, поэтов, химиков, математиков, моралистов, художников и геометров (как говорит Борхес) под предводительством анонимного гения создает «первую энциклопедию Тлёна», и в то же время эта энциклопедия является будущим нашего мира, потому что он постепенно трансформируется в Тлён (Orbis Tertius — Третий Мир — это Земля, третья околосолнечная планета). Тлён — фикция, которой предстоит обрести плоть, — управляется другими законами, нежели прежняя земная реальность: там нет Истины как цели философских поисков, есть только Изумление. Таким образом, на Тлёне царит «онтологический эгалитаризм», поскольку все философии всех авторов равноценны, каждый может «организовать» себе такую картину мира, которая ему особенно мила. Но так происходит не в философии, а в литературе: Тлён, воплощенный в жизни, низведенный с небес фикции к земной реальности — это целостная инверсионная операция, приводящая к тому, что литературность, художественность вымысла должна стать онтичным качеством реальной жизни. Впрочем, Борхес говорит:

Открытием Укбара я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии… Дело было пять лет назад. В тот вечер у меня ужинал Бьой Касарес(личность реальная, аргентинский писатель. — С.Л.), и мы засиделись, увлеченные спором о том, как лучше написать роман от первого лица, где рассказчик о каких-то событиях умалчивал бы или искажал бы их и впадал во всяческие противоречия, которые позволяли бы некоторым — очень немногим — читателям угадать жестокую или банальную подоплеку. Из дальнего конца коридора за нами наблюдало зеркало. Мы обнаружили (поздней ночью такие открытия неизбежны), что в зеркалах есть что-то жуткое.

Тлён, Укбар, Orbis Tertius соотносятся меж собой как зеркальные отражения; известно, что истинность зеркального изображения лишь кажущаяся: зеркало производит симметричную инверсию (нормальный правша в зеркале становится левшой); возможно, это обстоятельство действительно подсказало Борхесу концепцию «зеркальных отражений» онтологии.

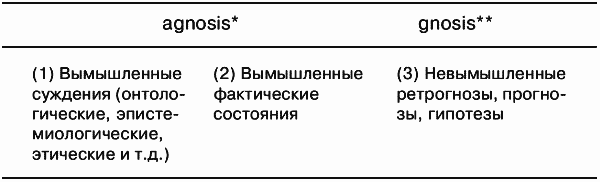

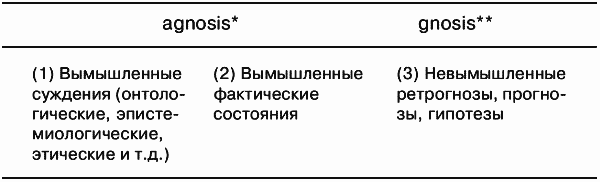

Мы уже по-всякому классифицировали фантастическую литературу; представляется допустимой и даже имеющей некоторую ценность классификация, которой до сих пор мы не использовали; в соответствии с нею все фантастические тексты можно разместить — по их характеристикам — в соответствующем месте такого спектра:

* agnosis — недоступное познанию ( греч.).

** gnosis — познаваемое ( греч.).

Такое деление предполагает установку знаков неубежденности различной модальности. Так, прежде всего (1) — произведение, отмеченное (предполагаемым) знаком онтологической неубежденности, то есть, как у Борхеса, мир, изображенный в нем, представляет собою изложение тезиса о природе бытия, а функцию дискурсивного высказывания выполняет демонстрация вымышленного универсума, построенного для того и так, чтобы своей природой именно обозначать такое суждение. Разумеется, это возможно только в фантастической литературе, поскольку писатель как бы отменяет существование реальности и заменяет ее изображенным миром, который не является каким-то фантастическим состоянием, мнимо постулированным, а представляет собою сигнальную семантическую аппаратуру. И тогда все объекты и свойства этого мира — его звезды, туманности, планеты, жители, его физика, его биология — не только попросту им становятся, но обозначают его, словно слова в предложении. Писатель-реалист из бесспорно данной ему реальности может лишь выбирать элементы, выделять связи между фактами, приводить к желаемому сочетанию событий, насколько это допускают законы реальности (такой писатель не может сделать так, чтобы философы занимались поисками удивления вместо истины, например). Создание некоего фантастического мира в прозе специально для того, чтобы с его помощью изложить тезисы, либо легко высказываемые в дискуссии, либо невысказываемые (об этом отличительном признаке чуть ниже), – это для Борхеса дело обычное, но это не редкость даже в научной фантастике, хоть и почти никогда в ней не встречается.

На первый взгляд дискурсивный смысл некоторых из приведенных новелл Борхеса представляет собою утверждение о лабиринтной природе Всесущего; хотя оно так и есть, скорее всего писатель воплощает эту истину в системы, невероятно запутанные внутренними противоречиями (то есть предлагает, правда, недискурсивно, сложные логические парадоксы). Такая противоречивость, делающая невозможным придание однозначной упорядоченности данному тексту, одного и полностью исчерпывающего его семантику толкования, состояние в литературе совершенно нормальное, а вот в научной фантастике это «четырехлепестковый клевер». Научная фантастика предлагает скорее вещи, маркированные знаком «фактической» неубежденности (2), то есть обычно ничего демонстрируемым не хочет высказать, выразить, передать в виде смыслов, но только просто уведомляет нас о множественности разных чудес, приключений и событий в космических местах и временах. (Выше мы такой порядок креации называли формальной, нулевой игрой, имея в виду отсутствие семантических надстроек во всех таких произведениях.)

Однако же научная фантастика порой претендует на ранг прогноза будущих состояний и тогда не сообщает ни суждений со знаком онтологической неубежденности, ни со знаком действительной (вымышленно-действительной), но implicite приклеивает к таким произведениям бирку повествований с ценностью (3) эмпирической гипотезы. Следует заметить, что чтение не всегда однозначно информирует нас, какой род неубежденности следует приписать произведению. Таким образом, предлагаемый гротескный мир может одновременно implicite быть прогнозом и сверх того — моральной (скажем) оценкой того, что в соответствии с прогнозом, вообще говоря, не может случиться, но если не обращать внимания ни на преднамеренную прогностичность, ни на гротескность, то мы останемся один на один с изображенным миром как «фактическим состоянием». Стало быть, некоторые из трех модальностей неубежденности могут между собой комбинироваться.

Такой рассказ — это в первую очередь «Парабола дворца».

«В этот день Желтый Император показывал поэту свой дворец… У подножия предпоследней башни поэт (сторонившийся зрелищ, завораживавших всех) прочитал краткое сочинение… Текст утрачен; кто-то слышал, будто он состоял из одной строки, другие — из единственного слова. Правда — и самая невероятная — в том, что стихотворение содержало в себе весь гигантский дворец до последней мелочи… Все молчали, а Император воскликнул: „Ты украл мой дворец!“ — и стальной клинок палача оборвал жизнь поэта».

Как всегда у Борхеса, в финале появляется другая версия:

«В мире не может быть двух одинаковых созданий, и как только… поэт окончил читать, дворец исчез, словно стертый и испепеленный последним звуком. Сказания эти, понятно, всего лишь выдумки сочинителей. Поэт был рабом Императора и умер смертью раба; стихи его пали жертвой забвения, поскольку заслуживали забвения, а его потомки доныне ищут и все никак не найдут заветное слово Вселенной». [87]

Произведение толкуется так: Дворец представляется как бы «всем существующим», он-то как раз и есть Вселенная (Универсум). Император — его Бог, а слово, произнесенное поэтом, и есть то самое «искомое», поскольку только термин «Универсум» в действительности охватывает все сущее. Этот небольшой парадокс следует из отождествления вещественного и языкового бытий: название вещи содержит в себе самое вещь, значит, название Космоса содержит в себе и сам Космос. Борхес же рассказывает историю так, будто не понимает именно этого, только что установленного им, принципа тождественности существования и обозначения.

Более интересна — особенно как пример изложения фантастической онтологии — «Лотерея в Вавилоне». Ее исходный замысел: все общественные роли определяются жеребьевкой, периодически повторяющейся, вдохновил и меня, ведь независимо от новеллы Борхеса я написал «Тринадцатое путешествие Ийона Тихого», в котором Тихий попадает на планету, точно так же лотерейно регулирующую все личностные роли в обществе. Но если у меня тем дело и оканчивается, то Борхес чрезвычайно остроумным и занимательным ходом направил его в онтологическое русло: принцип лотерейного вынесения решений о имеющих наступить событиях разрастается, выходит за пределы функции регулирования профессиональных ролей и начинает осуществлять управление все большим количеством событий. Наконец уже вообще невозможно отличить события, которые «и так бы естественно наступили», от событий, которые наступили в соответствии с жеребьевкой. Перед нами парадоксальное соединение абсолютного преопределения и абсолютной случайности, поскольку в этом мире действительно все точно так же непредвидимо вследствие стохастичности, как и в нашем, но самая эта стохастика есть результат детерминированной лотерейной операции! Ничто в его утопическом Вавилоне не творится «само по себе», так как зависит от вытянутого жребия. Предметная действительность точно так же немного хаотична, как и в реальности; и у нас, и там заранее неизвестно, когда тот или иной листик упадет с дерева или умрет человек; но у нас это происходит «само», а там судьбы листика и человека решает некий сознательно запущенный механизм жеребьевки. Поэтому, собственно, речь идет о совершенно обычном мире, только рассматриваемом в необычном ракурсе. Такое положение разъясняет сюжет из новеллы:

«Как-то один раб украл красный билетик, и при розыгрыше ему выпало, что у него должны выжечь язык. Такое же наказание определял кодекс законов за кражу билета. Одни вавилоняне утверждали, что он заслужил кару раскаленным железом как вор; другие великодушно полагали, что палач должен покарать его по велению судьбы».

Итак, события идентичны, отличаются лишь их истолкования, поскольку естественный хаос мира заменяется хаосом, правда, совершенно неотличимым, но искусственным, то есть организованным лотерейно. Как я говорил, столь оригинальное продление исходных положений игры в лотерею как основы общественного бытия не пришло мне в голову при работе над «Тринадцатым путешествием Ийона Тихого». Но некий вариант именно такого построения событий разработан в двух других моих произведениях. В «Одиннадцатом путешествии Ийона Тихого» нарисовано государство сплошных роботов, в котором, однако, на поверку ни одного робота нет: в этом государстве с роботами произошло то же, что в рассказе Мюнхгаузена о лошади, которая тянула сани, когда ее догонял волк; волк вгрызся в лошадь, сожрал ее и теперь, оказавшись в упряжке, продолжал тянуть сани. А в этом государстве люди, присланные шпионить за роботами и, для того чтобы их не распознали, сами переодевающиеся в роботов, в конце концов составляют все общество, но чтобы никто не узнал, что дело обстоит именно так, верноподданнически придерживаются существующего порядка (впрочем, подобную схему использовал Г.К. Честертон в романе «Человек, который был Четвергом»: там коллектив анархистов сплошь состоит из агентов полиции, но произведению придает метафизическое звучание то, что Главным Полицейским, вербовавшим агентов, является сам Господь Бог). Однако такая ситуация, при которой целостная структура не подвергается изменению, хотя радикальной и абсолютной замене подверглись все без исключения составляющие ее элементы, еще не полностью онтологична, ибо является следствием переодевания, которое может быть вещественно проявлено (когда все переодетые роботами люди снимают жестяную одежду, фактическое положение вещей выясняется). Зато именно такое звучание — философского парадокса — у ситуации, созданной в «Дневнике, найденном в ванне». Некий священник, агент разведки, уговаривает героя вступить в заговор; это происходит в «Доме», который одновременно является и «разведывательным центром» и «государством» и как бы Космосом, поскольку, кроме него, не существует ничего; таким образом, герой, вступая в заговор, должен будет заниматься предательством; священник открывается ему, что он провокатор и что заговор тоже будет иметь характер провокации, но это не страшно, ибо если герой будет действовать абсолютно искренне и аутентично, из благородного бунтарского энтузиазма, то эту спровоцированную и навязанную ему форму он заполнил аутентичным содержанием, хотя это абсолютно ничего в ходе событий не изменит. Тут уж мы имеем один к одному такое же положение, как у Борхеса в его «Лотерее в Вавилоне»: объективный ход событий остается ненарушенным, но их смысл может изменяться в зависимости от интерпретации.

Феномены внешне неотличимые, но различна их эссенция, сущность, то есть ультимативное свойство; поэтому я говорю, что мы имеем дело с вторжением в особый онтологический порядок, обычному нетождественный.

Нелегко выдумать что-либо, что не пришло бы в голову еще кому-нибудь: Борхес использует суть приведенного выше фрагмента «Дневника, найденного в ванне» в новелле «Тема предателя и героя»: разоблаченный предатель вынужден играть настолько тщательно роль героя революции, что врастает в нее, и этот подлог, вызванный принуждением, становится подлинным. Правда, я в «Дневнике» предпочитаю свою версию этого драматургического принципа, потому что у меня герой действует не под влиянием принуждения, обусловленного его раскрытием (у Борхеса патриоты разоблачают предателя и принуждают и дальше играть роль руководителя повстанцев; делается это для того, чтобы не скомпрометировать само движение), а потому, что он попросту не может сделать ничего другого. Либо станет конформистом и тогда вообще не примет окружающего порядка, либо им не будет, поскольку не хочет, и тогда вынужден будет вступить в мнимый заговор, потому что никакого другого просто не существует, и роман направлен к тому, чтобы показать, что при сложившихся межчеловеческих отношениях такой «другой», настоящий заговор не может даже возникнуть (причем именно потому, что там все уже многократно стали ренегатами и предателями, безустанно колеблясь «в обе стороны», и теперь никто точно не знает, на чью руку действует «как бы» и притворно, а на чью — аутентично и искренне; однако все это в результате «держится вместе», потому что продолжает функционировать сама структура организации). Таким образом, «Дневник» демонстрирует «мир как учрежденческую структуру», формой своей тотально поглотившую содержание, вообще не имеющее никакого значения. Ничто из происходящего не может быть выражением позиции, изъявлением персонального решения, акта воли. Поскольку для «иммунизации» себя от предательства структура событий не позволяет отличить ложь от правды, фальшивку от аутентичности, постольку сами эти понятия оказываются в ней пустыми звуками. Представить себе аутентичность действий там еще возможно, но проявить ее уже нельзя. Все сверху донизу заражено недоверием; таковы законы, управляющие познанием в мире с подобным онтологическим свойством.

Мысль о таком типе структурирования родилась у меня из чтения шпионских дневников, ибо я заметил, что шпион, упорно работающий на обе антагонистические стороны, спустя некоторое время уже и сам может не знать, кого обманывает, а кому благоприятствует, потому что между патриотической и предательской деятельностью возникает в таком случае чисто статистическое различие — в зависимости от того, кому он переданной информацией больше, а кому — соответственно — меньше навредил или помог.

Вавилонскую утопию Борхеса, а также притчу о Дворце можно также анализировать как структуры, возникшие путем инвертирования, поскольку «Лотерея» меняет местами Порядок и Хаос; то, что было хаотичным, оказывается за счет детерминирования (лотереей!) — как раз упорядоченным; притча же о Дворце перебрасывает названия вещей на сами вещи.

Принцип unitas oppositorum [88]Борхес использовал не раз и даже, осмелюсь сказать, злоупотреблял им. В новелле «Богословы» Иоанн Паннонский и Аврелиан — крайний ортодокс и крайний еретик — оказываются в глазах Господа Бога единой фигурой. (Как раньше одним и тем же человеком был предатель национальных интересов и горячий патриот.) На совмещении противоречий построена и трактовка роли Иуды как истинного «Тайного Спасителя». В «Форме сабли» повествователь рассказывает историю предательства так, словно его предали, и перевертыш — предателем был именно он — происходит в последних словах. Или в «Бессмертных» Гомером оказывается внешне оскотинившееся, почти не похожее на человека существо. «Немецкий Реквием» пытается при описании разгрома гитлеровской Германии оперировать техникой инверсии, с которой мы сталкиваемся в «Трех версиях предательства Иуды»), но здесь задумка не удалась — аргументам недостает силы, они становятся не столько софистикой, сколько риторической пустышкой.

В то же время к прекраснейшим произведениям относятся «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» [89]и «Вавилонская библиотека». И то и другое можно причислить к утопии, понимаемой как изложение при помощи объектов определенной теории бытия. «Вавилонская библиотека» — это Универсум как библиотека; знакомых с проблемой это может только отвращать от новеллы, поскольку-де Борхес слишком явно использует математический (пробабилистический) эталон — парадокс об обезьянах, которые могли бы, вслепую колошматя по клавишам пишущей машинки, воспроизвести, лишь бы дать им достаточно времени, все тексты величайшей библиотеки. Поскольку — это общее замечание, — имея за плечами прекрасную поэтическую школу и поэтому отлично зная вес и качество используемого слова, как это может делать только поэт, Борхес тем не менее не сгибается под избытком разнородных замыслов, постольку его произведения лучше всего читать порознь, а не сериями, так как в последнем случае их подобия бросаются в глаза. Порой дело в такой же главной схеме, таком же композиционном рисунке, поочередно используемом.

Библиотекари ищут «ультимативную книгу», которую, однако, не распознали бы даже, попади она им в руки; так вот, собственно, Библиотека-Лабиринт — это Космос: в нем также, если б мы узнали его ультимативную правду, то есть если б среди всех человеческих высказываний, образовавших горы книг, где-то даже и оказалась одна, которая излагает «Универсум», «охватывает его суть», у нас не было бы способа такое откровение распознать. Но сверх того, Библиотека является не репрезентацией Космоса, но самим «перевернутым» (инвертированным) Космосом, поскольку, кроме нее, не существует ничего; она с ее шестиугольными коридорами, километрами книжных полок, среди которых библиотекари живут, спят стоя и умирают, — сама бесконечность. Итак: мир как лабиринт с практически не существующей истиной, потому что если она в нем и записана, то так, что ее невозможно будет прочесть. Одна из наиболее оригинальных концепций Борхеса воплощена в удивительную утопию «Тлён, Укбар, Orbis Tertius», оканчивающуюся наводящими на размышления фразами:

«Тот факт, что всякая философия — это заведомо диалектическая игра, некая Philosophie des Als Ob [90] , способствовал умножению систем. Там создана пропасть систем самых невероятных, но с изящным построением или сенсационным характером.

Метафизики Тлёна не стремятся к истине, ни даже к правдоподобию — они ищут поражающего, по их мнению, метафизика — это ветвь фантастической литературы». [91]

В этом коварном рассказе, состоящем из трех частей, действуют одновременно лица реальные — в частности, сам Борхес, — которые обнаруживают в энциклопедии упоминание об Укбаре, и кроме того находят книгу о Тлёне. В следующей части, названной «Постскриптум 1947», Борхес вначале показывает, что загадка Тлёна нашла объяснение: с 1824 года существует тайная организация ученых, занимающихся последовательным придумыванием мира цивилизации, обретающейся на фиктивной планете. Но сразу же после этого то, что должно было быть чистейшим вымыслом, частично реализуется: Борхес описывает нахождение компаса, на диске которого проступают литеры тлёнского алфавита. Он однозначно говорит: «…таково было первое вторжение фантастического мира в мир реальный». Из третьей части наконец следует, что именно нашему, реальному миру предстоит превратиться в Тлён.

Рассказ содержит умышленные противоречия; тайное сообщество астрономов, биологов, инженеров, метафизиков, поэтов, химиков, математиков, моралистов, художников и геометров (как говорит Борхес) под предводительством анонимного гения создает «первую энциклопедию Тлёна», и в то же время эта энциклопедия является будущим нашего мира, потому что он постепенно трансформируется в Тлён (Orbis Tertius — Третий Мир — это Земля, третья околосолнечная планета). Тлён — фикция, которой предстоит обрести плоть, — управляется другими законами, нежели прежняя земная реальность: там нет Истины как цели философских поисков, есть только Изумление. Таким образом, на Тлёне царит «онтологический эгалитаризм», поскольку все философии всех авторов равноценны, каждый может «организовать» себе такую картину мира, которая ему особенно мила. Но так происходит не в философии, а в литературе: Тлён, воплощенный в жизни, низведенный с небес фикции к земной реальности — это целостная инверсионная операция, приводящая к тому, что литературность, художественность вымысла должна стать онтичным качеством реальной жизни. Впрочем, Борхес говорит:

Открытием Укбара я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии… Дело было пять лет назад. В тот вечер у меня ужинал Бьой Касарес(личность реальная, аргентинский писатель. — С.Л.), и мы засиделись, увлеченные спором о том, как лучше написать роман от первого лица, где рассказчик о каких-то событиях умалчивал бы или искажал бы их и впадал во всяческие противоречия, которые позволяли бы некоторым — очень немногим — читателям угадать жестокую или банальную подоплеку. Из дальнего конца коридора за нами наблюдало зеркало. Мы обнаружили (поздней ночью такие открытия неизбежны), что в зеркалах есть что-то жуткое.

Тлён, Укбар, Orbis Tertius соотносятся меж собой как зеркальные отражения; известно, что истинность зеркального изображения лишь кажущаяся: зеркало производит симметричную инверсию (нормальный правша в зеркале становится левшой); возможно, это обстоятельство действительно подсказало Борхесу концепцию «зеркальных отражений» онтологии.

Мы уже по-всякому классифицировали фантастическую литературу; представляется допустимой и даже имеющей некоторую ценность классификация, которой до сих пор мы не использовали; в соответствии с нею все фантастические тексты можно разместить — по их характеристикам — в соответствующем месте такого спектра:

* agnosis — недоступное познанию ( греч.).

** gnosis — познаваемое ( греч.).

Такое деление предполагает установку знаков неубежденности различной модальности. Так, прежде всего (1) — произведение, отмеченное (предполагаемым) знаком онтологической неубежденности, то есть, как у Борхеса, мир, изображенный в нем, представляет собою изложение тезиса о природе бытия, а функцию дискурсивного высказывания выполняет демонстрация вымышленного универсума, построенного для того и так, чтобы своей природой именно обозначать такое суждение. Разумеется, это возможно только в фантастической литературе, поскольку писатель как бы отменяет существование реальности и заменяет ее изображенным миром, который не является каким-то фантастическим состоянием, мнимо постулированным, а представляет собою сигнальную семантическую аппаратуру. И тогда все объекты и свойства этого мира — его звезды, туманности, планеты, жители, его физика, его биология — не только попросту им становятся, но обозначают его, словно слова в предложении. Писатель-реалист из бесспорно данной ему реальности может лишь выбирать элементы, выделять связи между фактами, приводить к желаемому сочетанию событий, насколько это допускают законы реальности (такой писатель не может сделать так, чтобы философы занимались поисками удивления вместо истины, например). Создание некоего фантастического мира в прозе специально для того, чтобы с его помощью изложить тезисы, либо легко высказываемые в дискуссии, либо невысказываемые (об этом отличительном признаке чуть ниже), – это для Борхеса дело обычное, но это не редкость даже в научной фантастике, хоть и почти никогда в ней не встречается.

На первый взгляд дискурсивный смысл некоторых из приведенных новелл Борхеса представляет собою утверждение о лабиринтной природе Всесущего; хотя оно так и есть, скорее всего писатель воплощает эту истину в системы, невероятно запутанные внутренними противоречиями (то есть предлагает, правда, недискурсивно, сложные логические парадоксы). Такая противоречивость, делающая невозможным придание однозначной упорядоченности данному тексту, одного и полностью исчерпывающего его семантику толкования, состояние в литературе совершенно нормальное, а вот в научной фантастике это «четырехлепестковый клевер». Научная фантастика предлагает скорее вещи, маркированные знаком «фактической» неубежденности (2), то есть обычно ничего демонстрируемым не хочет высказать, выразить, передать в виде смыслов, но только просто уведомляет нас о множественности разных чудес, приключений и событий в космических местах и временах. (Выше мы такой порядок креации называли формальной, нулевой игрой, имея в виду отсутствие семантических надстроек во всех таких произведениях.)

Однако же научная фантастика порой претендует на ранг прогноза будущих состояний и тогда не сообщает ни суждений со знаком онтологической неубежденности, ни со знаком действительной (вымышленно-действительной), но implicite приклеивает к таким произведениям бирку повествований с ценностью (3) эмпирической гипотезы. Следует заметить, что чтение не всегда однозначно информирует нас, какой род неубежденности следует приписать произведению. Таким образом, предлагаемый гротескный мир может одновременно implicite быть прогнозом и сверх того — моральной (скажем) оценкой того, что в соответствии с прогнозом, вообще говоря, не может случиться, но если не обращать внимания ни на преднамеренную прогностичность, ни на гротескность, то мы останемся один на один с изображенным миром как «фактическим состоянием». Стало быть, некоторые из трех модальностей неубежденности могут между собой комбинироваться.