Страница:

Чтобы определить социальное положение человека, надо знать его гражданство, национальность, отношение к религии, профессию, место работы, отношение к политическим партиям, экономический статус, происхождение и т. д. Другими словами, социальное положение человека – это совокупность его связей со всеми группами населения и внутри каждой из групп с ее членами. Совокупность таких групп составляет систему социальных координат, позволяющую определить социальное положение любого индивида. Можно перефразировать известную поговорку «Скажи мне, кто твой друг…» так: «Скажи мне, к каким социальным группам ты принадлежишь и каковы твои функции в пределах каждой из этих групп, и я скажу, каково твое социальное положение в обществе и кто ты в социальном плане».

Социальная структура

Типология социальных групп

Характеристики общностей

Вопросы для повторения

Литература

Глава 6

Социальные институты

Типы общества

Национальный характер

Восточный тип общества

Западный тип общества

Социальная структура

Социальной структурой называют устойчивую связь элементов социальной системы, совокупность социальных институтов, ролей и статусов. Выделяют четыре формы интеграции элементов системы.

1. Пространственное, или механическое, сосуществование: любой конгломерат в пространстве (люди в метро).

2. Соединение, обусловленное внешним фактором, причем любой элемент заменяем другим (группа студентов в институте).

3. Каузальная, или функциональная, интеграция, при которой различные элементы влияют друг на друга и на систему в целом, причем исключение одного из элементов и перенесение его в другую систему влечет за собой изменение структуры и функций целого (семья).

4. Логико-смысловая интеграция, при которой связь элементов наиболее сильна.

По направленности взаимодействие может быть одно-или двусторонним, а сама направленность солидарной (стремления сторон совпадают), антагонистической (при конфликте), смешанной (совпадение частичное).

При организованном взаимодействии в зависимости от направленности можно выделить организованно-антагонистический тип взаимодействия (например, тюремная система); организованно-солидарный (на добровольной основе: например, партия); организованно-смешанный (наиболее распространенный: от семьи до церкви и государства).

Антагонистический тип взаимодействия, основанный на отношении «господство – подчинение», в зависимости от содержания принуждения можно подразделить на 1) экономический (два его главных элемента антагонистические общественные классы), при котором преобладает экономическое насилие; 2) тоталитарный (два его главных элемента – начальник и подчиненный), при котором преобладает политическое насилие; 3) кастовый, (главные элементы – касты), при котором преобладает профессиональное насилие. Кастовым называется такое устройство, при котором невозможен переход из одной социальной группы в другую. Оно известно в природе (у пчел, термитов) и в обществе (хотя кастовых обществ в полном смысле слова сейчас нет, но в Индии кастовость существовала до начала XX в. и еще не вполне изжита). Название типов взаимодействия может быть использовано для характеристики типа общества и политического режима (капиталистическое, тоталитарное, кастовое).

Выделяют три типа взаимодействий в длительно существующих организованных группах:

1) семейный тип: экстенсивная, интенсивная, солидарная, продолжительная связь (пример: семья, друзья, мать и ребенок);

2) договорный тип: ограниченность времени действия, лими-тированность условий, ограниченная солидарность (пример: покупатель – продавец, работодатель – рабочий);

3) принудительный тип: антагонизм (пример: охранник – заключенный, феодал – крепостной).

Дюркгейм ввел понятие объема общества и его динамической плотности. «Динамическая плотность при равном объеме общества может определяться числом индивидов, действительно находящихся не только в коммерческих, но и в нравственных отношениях, т. е. не только обменивающихся услугами или конкурирующих друг с другом, но и живущих совместной жизнью» (Дюркгейм Э. Социология… с. 129). Современная проблема некоммуникабельности, имеющая причиной и следствием уменьшение динамической плотности, возможно, связана с увеличением объема общества. Формальное увеличение количества связей, вызванное ростом численности населения, приводит к изменению качества связей, т. е. к уменьшению динамической плотности. Это можно назвать соотношением объема общества и динамической плотности.

1. Пространственное, или механическое, сосуществование: любой конгломерат в пространстве (люди в метро).

2. Соединение, обусловленное внешним фактором, причем любой элемент заменяем другим (группа студентов в институте).

3. Каузальная, или функциональная, интеграция, при которой различные элементы влияют друг на друга и на систему в целом, причем исключение одного из элементов и перенесение его в другую систему влечет за собой изменение структуры и функций целого (семья).

4. Логико-смысловая интеграция, при которой связь элементов наиболее сильна.

По направленности взаимодействие может быть одно-или двусторонним, а сама направленность солидарной (стремления сторон совпадают), антагонистической (при конфликте), смешанной (совпадение частичное).

При организованном взаимодействии в зависимости от направленности можно выделить организованно-антагонистический тип взаимодействия (например, тюремная система); организованно-солидарный (на добровольной основе: например, партия); организованно-смешанный (наиболее распространенный: от семьи до церкви и государства).

Антагонистический тип взаимодействия, основанный на отношении «господство – подчинение», в зависимости от содержания принуждения можно подразделить на 1) экономический (два его главных элемента антагонистические общественные классы), при котором преобладает экономическое насилие; 2) тоталитарный (два его главных элемента – начальник и подчиненный), при котором преобладает политическое насилие; 3) кастовый, (главные элементы – касты), при котором преобладает профессиональное насилие. Кастовым называется такое устройство, при котором невозможен переход из одной социальной группы в другую. Оно известно в природе (у пчел, термитов) и в обществе (хотя кастовых обществ в полном смысле слова сейчас нет, но в Индии кастовость существовала до начала XX в. и еще не вполне изжита). Название типов взаимодействия может быть использовано для характеристики типа общества и политического режима (капиталистическое, тоталитарное, кастовое).

Выделяют три типа взаимодействий в длительно существующих организованных группах:

1) семейный тип: экстенсивная, интенсивная, солидарная, продолжительная связь (пример: семья, друзья, мать и ребенок);

2) договорный тип: ограниченность времени действия, лими-тированность условий, ограниченная солидарность (пример: покупатель – продавец, работодатель – рабочий);

3) принудительный тип: антагонизм (пример: охранник – заключенный, феодал – крепостной).

Дюркгейм ввел понятие объема общества и его динамической плотности. «Динамическая плотность при равном объеме общества может определяться числом индивидов, действительно находящихся не только в коммерческих, но и в нравственных отношениях, т. е. не только обменивающихся услугами или конкурирующих друг с другом, но и живущих совместной жизнью» (Дюркгейм Э. Социология… с. 129). Современная проблема некоммуникабельности, имеющая причиной и следствием уменьшение динамической плотности, возможно, связана с увеличением объема общества. Формальное увеличение количества связей, вызванное ростом численности населения, приводит к изменению качества связей, т. е. к уменьшению динамической плотности. Это можно назвать соотношением объема общества и динамической плотности.

Типология социальных групп

Социальная группа есть совокупность индивидов, взаимодействующих друг с другом, осознавших свою принадлежность к данному объединению и признающихся членами его с точки зрения других. Все группы можно разделить на большие и малые. Группа студентов, участвующая в работе семинара, может быть названа малой, а лекционный поток – большой группой. Группа, состоящая из двух человек, называется диадой, из трех – триадой.

Существуют критерии деления групп на первичные и вторичные. Первичные группы основываются на кровнородственных или дружественных связях и называются так потому, что развитие общества и каждого человека начинается именно с таких групп. Они характеризуются тесными непосредственными связями и сотрудничеством, являясь фундаментом для формирования социальной природы и идеалов индивида. Пример: семья, игровая группа детей, соседи и т. п. Постепенно все большее значение в социальной жизни приобретают вторичные группы, основанные на более формальных связях и сильнее организованные. Но первичные группы не потеряли своего значения, и известно, что во время каких-либо неожиданных происшествий (стихийных бедствий и т. п.) человек стремится в лоно семьи.

Соответственно типам взаимодействий группы делятся на профессиональные (профсоюзы), политические (партии), образовательные (студенческие группы), культурные (творческие союзы). У каждого типа социальных групп свои культурные особенности, отличающие его от других. Особый набор символов, убеждений, ценностей, образцов поведения, отличающих один тип социальных групп от других, получил название субкультуры. Они изучаются в курсе культурологии.

Свойствами группы являются членство, т. е. ощущение и объективная принадлежность к данной группе, самоидентификация (отождествление человека с группой, к которой он принадлежит), конформизм (принятие ценностей и норм данной группы), иерархичность (соподчиненность членов группы). Лидер группы может быть формальным, т. е. назначаемым, и неформальным, т. е. признанным без какого-либо официального утверждения. Неформальный лидер может быть инструментальным – лидером по роли в выполнении какой-либо работы, или эмоциональным – лидером по общению на уровне чувств. Он может быть идейным, т. е. выражающим идеи большинства членов группы, или харизматическим, т. е. обладающим набором личных качеств в наибольшей степени привлекательных для других. Данное разделение лидеров напоминает разделение отношения к отцу и матери. В отношении к отцу более характерны качества, которые имеются у лидера инструментального, идейного; в отношении к матери преобладают качества эмоционального, харизматического лидера.

Большая группа, сформированная для достижения определенных целей, называется организацией. Организации отличаются типом формирования и способом взаимодействия между людьми. Наиболее простым видом организации является харизматическая группа, объединенная вокруг харизматического лидера. Например, Христос и его ученики. Для такой организации характерно непостоянство структуры, сильная зависимость от лидера, отсутствие иерархии и нестабильность. Можно выделить три стадии формирования харизматической группы:

1) кристаллизация,

2) признание данной группы окружающими;

3) институционализация, скажем, образование церкви.

Второй вид организации – добровольная ассоциация, которая характеризуется тем, что образована для защиты общих интересов ее членов, членство в ней добровольное, принудительная власть отсутствует и она не связана с государственными органами (например, общество филателистов).

Третий вид – организации тоталитарного типа: больницы, приюты, дома для престарелых, монастыри, казармы, военные училища, тюрьмы, в которых существует более или менее строгая дисциплина и принудительное подчинение.

Четвертый вид организации – бюрократии, появляющиеся на определенной стадии развития общества в процессе его рационализации со следующими характеристиками: разделение труда, порядок подчиненности, наличие центра – офиса, штат сотрудников, правила внутреннего распорядка вместо прямого надзора, официальная процедура подготовки должностных лиц, лояльность.

Существуют критерии деления групп на первичные и вторичные. Первичные группы основываются на кровнородственных или дружественных связях и называются так потому, что развитие общества и каждого человека начинается именно с таких групп. Они характеризуются тесными непосредственными связями и сотрудничеством, являясь фундаментом для формирования социальной природы и идеалов индивида. Пример: семья, игровая группа детей, соседи и т. п. Постепенно все большее значение в социальной жизни приобретают вторичные группы, основанные на более формальных связях и сильнее организованные. Но первичные группы не потеряли своего значения, и известно, что во время каких-либо неожиданных происшествий (стихийных бедствий и т. п.) человек стремится в лоно семьи.

Соответственно типам взаимодействий группы делятся на профессиональные (профсоюзы), политические (партии), образовательные (студенческие группы), культурные (творческие союзы). У каждого типа социальных групп свои культурные особенности, отличающие его от других. Особый набор символов, убеждений, ценностей, образцов поведения, отличающих один тип социальных групп от других, получил название субкультуры. Они изучаются в курсе культурологии.

Свойствами группы являются членство, т. е. ощущение и объективная принадлежность к данной группе, самоидентификация (отождествление человека с группой, к которой он принадлежит), конформизм (принятие ценностей и норм данной группы), иерархичность (соподчиненность членов группы). Лидер группы может быть формальным, т. е. назначаемым, и неформальным, т. е. признанным без какого-либо официального утверждения. Неформальный лидер может быть инструментальным – лидером по роли в выполнении какой-либо работы, или эмоциональным – лидером по общению на уровне чувств. Он может быть идейным, т. е. выражающим идеи большинства членов группы, или харизматическим, т. е. обладающим набором личных качеств в наибольшей степени привлекательных для других. Данное разделение лидеров напоминает разделение отношения к отцу и матери. В отношении к отцу более характерны качества, которые имеются у лидера инструментального, идейного; в отношении к матери преобладают качества эмоционального, харизматического лидера.

Большая группа, сформированная для достижения определенных целей, называется организацией. Организации отличаются типом формирования и способом взаимодействия между людьми. Наиболее простым видом организации является харизматическая группа, объединенная вокруг харизматического лидера. Например, Христос и его ученики. Для такой организации характерно непостоянство структуры, сильная зависимость от лидера, отсутствие иерархии и нестабильность. Можно выделить три стадии формирования харизматической группы:

1) кристаллизация,

2) признание данной группы окружающими;

3) институционализация, скажем, образование церкви.

Второй вид организации – добровольная ассоциация, которая характеризуется тем, что образована для защиты общих интересов ее членов, членство в ней добровольное, принудительная власть отсутствует и она не связана с государственными органами (например, общество филателистов).

Третий вид – организации тоталитарного типа: больницы, приюты, дома для престарелых, монастыри, казармы, военные училища, тюрьмы, в которых существует более или менее строгая дисциплина и принудительное подчинение.

Четвертый вид организации – бюрократии, появляющиеся на определенной стадии развития общества в процессе его рационализации со следующими характеристиками: разделение труда, порядок подчиненности, наличие центра – офиса, штат сотрудников, правила внутреннего распорядка вместо прямого надзора, официальная процедура подготовки должностных лиц, лояльность.

Характеристики общностей

В 1897 г. немецкий ученый Ф. Теннис (1855–1936) выпустил книгу под названием «Община и общество», которой было суждено стать значительной вехой в истории социологии. В ней дан сравнительный анализ двух типов общностей, один из которых тяготеет к традиционной сельскохозяйственной общине, а другой – к современному индустриальному обществу. Другими словами, сравнивались главное общественное образование земледельческо-скотоводческого хозяйства – деревня и главное общественное образование промышленного хозяйства – город. С точки зрения Тенниса, в общине господствуют отношения на основе инстинкта и чувств, в обществе – на разуме и формальной организации. Разница в отношениях людей в деревне и городе хорошо видна на примере сравнения поведения продавца и покупателя в деревенском магазинчике и городском супермаркете. В первом случае покупка сопровождается разговором о жизни, о родственниках, о делах и отношения преобладают дружески-неформальные; во втором случае отношения всецело регулируются официальной инструкцией и не выходят обычно за рамки той основной цели, которая привела покупателя в магазин.

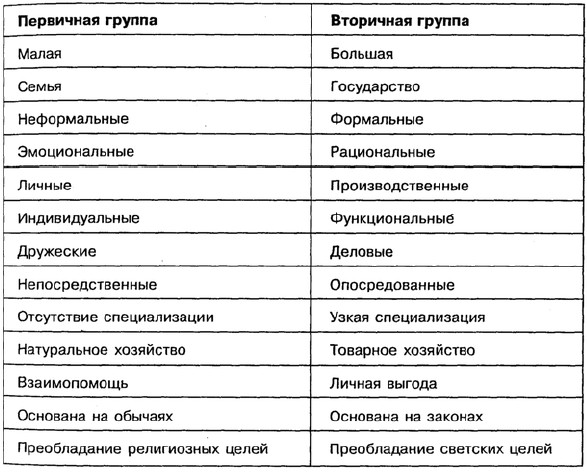

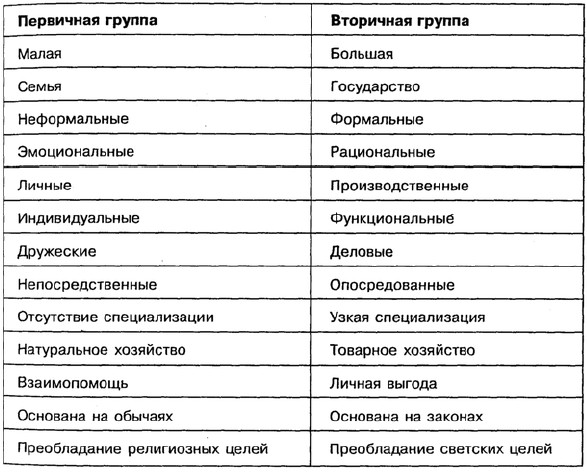

Различия между поведением людей в общине и обществе напоминают различия между отношениями в первичных и вторичных группах, в малых и больших группах, в семье и в государстве. В целом они могут быть сведены в следующую таблицу.

Как и при разделении лидеров, можно сделать вывод, что общине больше соответствует женский тип отношений, а обществу – мужской тип. Отдельные виды изучаются в отраслевой социологии. Так, существует социология поселений (которая делится на социологию деревни и социологию города), социология семьи, социология государства (часть политической социологии), социология производства – часть экономической социологии и т. п.

Различия между поведением людей в общине и обществе напоминают различия между отношениями в первичных и вторичных группах, в малых и больших группах, в семье и в государстве. В целом они могут быть сведены в следующую таблицу.

Как и при разделении лидеров, можно сделать вывод, что общине больше соответствует женский тип отношений, а обществу – мужской тип. Отдельные виды изучаются в отраслевой социологии. Так, существует социология поселений (которая делится на социологию деревни и социологию города), социология семьи, социология государства (часть политической социологии), социология производства – часть экономической социологии и т. п.

Вопросы для повторения

1. Что такое социальное действие и взаимодействие?

2. Какие классификации социального взаимодействия существуют?

3. Какое значение в социальном взаимодействии имеют ценности и нормы?

4. Как делятся материальные носители взаимодействия?

5. Что такое социальное пространство?

6. Какие существуют классификации социальной структуры?

7. Какими свойствами обладают малые и большие группы?

8. Как связано расширение групп с индивидуализацией?

9. Какие виды организаций существуют?

10. Почему человек ведет себя в толпе иначе, чем когда он один?

2. Какие классификации социального взаимодействия существуют?

3. Какое значение в социальном взаимодействии имеют ценности и нормы?

4. Как делятся материальные носители взаимодействия?

5. Что такое социальное пространство?

6. Какие существуют классификации социальной структуры?

7. Какими свойствами обладают малые и большие группы?

8. Как связано расширение групп с индивидуализацией?

9. Какие виды организаций существуют?

10. Почему человек ведет себя в толпе иначе, чем когда он один?

Литература

1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

2. Западно-европейская социология XIX – начала XX веков. – М., 1996.

3. Дюркгейм Э. Социология. – М., 1995.

4. Психология толп. – М., 1998.

5. Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. – М., 1994.

2. Западно-европейская социология XIX – начала XX веков. – М., 1996.

3. Дюркгейм Э. Социология. – М., 1995.

4. Психология толп. – М., 1998.

5. Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. – М., 1994.

Глава 6

Социальные институты и типы общества

Социальные институты

Под социальным институтом (от лат. «institutum» – учреждение) понимаются исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей: семья, производство, государство, образование, собственность, армия, церковь и т. д. Социальные институты можно рассматривать как ткани и органы организма, а семью как клетку общества. Чтобы яснее представить значение социальных институтов можно вспомнить об институте в узком смысле слова, в котором учатся. Для чего нужны институты и каковы взаимодействия в пределах институтов? Эти взаимодействия имеют преимущественно формальный характер и обладают принудительной силой.

Каждый институт выполняет определенные функции, удовлетворяющие социальные потребности. Появление институтов – результат дифференциации общества. Процесс образования институтов можно сравнить с процессом развития органов в живом теле. Он, по Спенсеру, проходит три ступени. «У животных низших типов выделение желчи выполняется не печенью, а отдельными клетками, рассеянными в стенке кишечного канала… Каждая из этих клеток выполняет свою функцию индивидуально» (Западно-европейская социология XIX в…. с. 310). На следующей, более высокой ступени, первоначальные клетки переходят из рассеянной группы в тесно сплоченную массу. Наконец, на третьей ступени формируется особый орган – печень. Аналогично в обществе сначала каждый работник ведет свое дело в одиночку, потом появляются мастерские ремесленников, объединенные в определенных местах, затем фабрики как особый институт. Точно так же образование первоначально дается в каждой семье по-своему. Затем появляются домашние школы, а потом институты в узком смысле слова как учебные заведения. В зависимости от уровня развития различных частей общества и от состояния его членов в них могут сосуществовать все три ступени. Каждый человек в самом младшем возрасте воспитывается в семье, затем обучается в школе (как правило, рядом с домом), а затем получает высшее образование, порой далеко от места жительства. Путь, ведущий к образованию новых институтов, можно представить в виде следующей схемы: рост (развитие общества) → разделение труда → дифференциация → новые институты.

Процесс превращения социальных взаимодействий в институты носит название институционализации. Ее условием является возникновение определенных общественных потребностей. Социальные институты имеют надындивидуальный характер и обладают эмерджентными свойствами. Скажем, свойства института как учебного заведения не сводятся к сумме свойств студентов, преподавателей и административного персонала.

Социальные институты обладают устойчивой структурой, но и она может меняться по мере изменения функций, которые выполняет данный институт. Каждый социальный институт содержит в себе ценности и нормы, которые становятся присущими конкретным людям, входящим в него. Процесс их приобщения к ценностям и нормам социального института называется интернализацией. Итак, элементами институционализации является наличие ценностей и норм, интернализация и организационное оформление.

Социологи выделяют четыре основные функции социальных институтов:

1) воспроизводство членов общества;

2) социализация;

3) производство и распределение жизненно важных ресурсов;

4) контроль за поведением населения.

По видам деятельности социальные институты можно разделить на

1) экономическо-социальные – собственность, обмен, деньги, банки, хозяйственные объединения;

2) политические – государство, партии, преследующие политические цели общественные организации;

3) социокультурные и воспитательные – музеи, театры, школы, институты в узком смысле слова;

4) нормативно-ориентирующие – церковь, суд чести;

5) нормативно-санкционирующие – право, исправительно-трудовые учреждения;

6) церемониально-символические – ритуалы, регламент и т. д.

Каждый институт выполняет определенные функции, удовлетворяющие социальные потребности. Появление институтов – результат дифференциации общества. Процесс образования институтов можно сравнить с процессом развития органов в живом теле. Он, по Спенсеру, проходит три ступени. «У животных низших типов выделение желчи выполняется не печенью, а отдельными клетками, рассеянными в стенке кишечного канала… Каждая из этих клеток выполняет свою функцию индивидуально» (Западно-европейская социология XIX в…. с. 310). На следующей, более высокой ступени, первоначальные клетки переходят из рассеянной группы в тесно сплоченную массу. Наконец, на третьей ступени формируется особый орган – печень. Аналогично в обществе сначала каждый работник ведет свое дело в одиночку, потом появляются мастерские ремесленников, объединенные в определенных местах, затем фабрики как особый институт. Точно так же образование первоначально дается в каждой семье по-своему. Затем появляются домашние школы, а потом институты в узком смысле слова как учебные заведения. В зависимости от уровня развития различных частей общества и от состояния его членов в них могут сосуществовать все три ступени. Каждый человек в самом младшем возрасте воспитывается в семье, затем обучается в школе (как правило, рядом с домом), а затем получает высшее образование, порой далеко от места жительства. Путь, ведущий к образованию новых институтов, можно представить в виде следующей схемы: рост (развитие общества) → разделение труда → дифференциация → новые институты.

Процесс превращения социальных взаимодействий в институты носит название институционализации. Ее условием является возникновение определенных общественных потребностей. Социальные институты имеют надындивидуальный характер и обладают эмерджентными свойствами. Скажем, свойства института как учебного заведения не сводятся к сумме свойств студентов, преподавателей и административного персонала.

Социальные институты обладают устойчивой структурой, но и она может меняться по мере изменения функций, которые выполняет данный институт. Каждый социальный институт содержит в себе ценности и нормы, которые становятся присущими конкретным людям, входящим в него. Процесс их приобщения к ценностям и нормам социального института называется интернализацией. Итак, элементами институционализации является наличие ценностей и норм, интернализация и организационное оформление.

Социологи выделяют четыре основные функции социальных институтов:

1) воспроизводство членов общества;

2) социализация;

3) производство и распределение жизненно важных ресурсов;

4) контроль за поведением населения.

По видам деятельности социальные институты можно разделить на

1) экономическо-социальные – собственность, обмен, деньги, банки, хозяйственные объединения;

2) политические – государство, партии, преследующие политические цели общественные организации;

3) социокультурные и воспитательные – музеи, театры, школы, институты в узком смысле слова;

4) нормативно-ориентирующие – церковь, суд чести;

5) нормативно-санкционирующие – право, исправительно-трудовые учреждения;

6) церемониально-символические – ритуалы, регламент и т. д.

Типы общества

В предыдущих главах общество сравнивалось с организмом. На самом деле это нечто более сложное – организация. Общество в социологии – один из видов социальной системы, характеризующийся, по Парсонсу, свойством самообеспечения. От общества следует отличать понятие сообщества (например, в выражении «мировое сообщество») как совокупности всех людей на Земле.

История развития общества есть история развития социальных групп. В предыдущей главе мы говорили об этом, проведя разделение между первичными группами, сформированными раньше, и вторичными, которые создаются на основе первичных. Так что типология социальных групп связана с историей их развития. В этой главе развитию социальных общностей будет уделено более пристальное внимание.

Для самых крупных общественных образований существуют несколько наименований. Маркс, имея в виду определенный экономический уклад как основу общества, говорил об общественно-экономической формации. В политологии, имея в виду организацию государственной власти, используют термины «политическое устройство» и «режим». В культурологии, в соответствии с особенностями развития культуры в обществе, выделяют типы цивилизации. В социологии, имея в виду интегративиую характеристику общества, включающую его экономическое и политическое устройство, культурную специфику и психологический характер членов, говорят о типах общества аналогично тому, как выделяют социальные типы индивидуумов.

В истории развития общества выделяют первобытное общество (или первобытную общественно-экономическую формацию), сельскохозяйственное (традиционное аграрное) общество и промышленное (индустриальное) общество. Как в животном мире, есть кастовые и некастовые общества. Пример первого – Индия, в которой существовали четыре касты. В большинстве других обществ были сословия, переход из одного в другое в которых был ограничен. Современные государства по степени экономического развития делятся на развитые, развивающиеся и наименее развитые.

Два крупных типа современного общества – Восток и Запад. Западное общество можно подразделить на европейское и североамериканское, далее, европейское – на английское, немецкое, испанское, французское и т. д. А французское: на пиккардийское, фламандское, бургундское, гасконское, бретонское, провансальское и т. д. Перечисленная классификация не является искусственной, она отражает процесс образования данной нации из различных народностей, живших на соседствующих территориях.

Важным является вопрос о том, от чего зависят типы общества – от социальных институтов, господствующих в них, или от национального характера входящих в них народов.

История развития общества есть история развития социальных групп. В предыдущей главе мы говорили об этом, проведя разделение между первичными группами, сформированными раньше, и вторичными, которые создаются на основе первичных. Так что типология социальных групп связана с историей их развития. В этой главе развитию социальных общностей будет уделено более пристальное внимание.

Для самых крупных общественных образований существуют несколько наименований. Маркс, имея в виду определенный экономический уклад как основу общества, говорил об общественно-экономической формации. В политологии, имея в виду организацию государственной власти, используют термины «политическое устройство» и «режим». В культурологии, в соответствии с особенностями развития культуры в обществе, выделяют типы цивилизации. В социологии, имея в виду интегративиую характеристику общества, включающую его экономическое и политическое устройство, культурную специфику и психологический характер членов, говорят о типах общества аналогично тому, как выделяют социальные типы индивидуумов.

В истории развития общества выделяют первобытное общество (или первобытную общественно-экономическую формацию), сельскохозяйственное (традиционное аграрное) общество и промышленное (индустриальное) общество. Как в животном мире, есть кастовые и некастовые общества. Пример первого – Индия, в которой существовали четыре касты. В большинстве других обществ были сословия, переход из одного в другое в которых был ограничен. Современные государства по степени экономического развития делятся на развитые, развивающиеся и наименее развитые.

Два крупных типа современного общества – Восток и Запад. Западное общество можно подразделить на европейское и североамериканское, далее, европейское – на английское, немецкое, испанское, французское и т. д. А французское: на пиккардийское, фламандское, бургундское, гасконское, бретонское, провансальское и т. д. Перечисленная классификация не является искусственной, она отражает процесс образования данной нации из различных народностей, живших на соседствующих территориях.

Важным является вопрос о том, от чего зависят типы общества – от социальных институтов, господствующих в них, или от национального характера входящих в них народов.

Национальный характер

Г. Лебон считал, что неизменные, самые общие и основные законы, управляющие общим ходом каждой цивилизации, вытекают из душевного строя народа. «Жизнь народа, его учреждения, его верования и искусства суть только видимые продукты его невидимой души… Идеи начинают оказывать свое действие только тогда, когда они, после очень медленной переработки, преобразовались в чувства и проникли, следовательно, в темную область бессознательного, где вырабатываются наши мысли» (Западно-европейская социология XIX – начала XX веков… с. 98–99). Лебон полагал, что в основе классификации народов должна лежать их психология, индивидуальные и моральные особенности. Это можно назвать «душой» народа. Психическая организация зависит от устройства мозга. Совокупность психологических особенностей, присутствующих у большинства индивидов, принадлежащих к данному народу, называют национальным характером. Каждый индивид не только дитя своих родителей, но всего народа, т. е. всего ряда предков, и чем древнее народ, тем определеннее его национальный характер. «Все жители одной и той же провинции по необходимости имеют общих предков… и постоянно приводятся к среднему типу той длинной и тяжелой цепью, которой они суть только последние звенья» (там же, с. 102). Запас идей и чувств, приносимых на свет представителями одного и того же народа, и образует его душу. Вследствие очень большой устойчивости психологических особенностей народа душа его меняется медленно в течение веков. Она тем устойчивее, чем крепче сеть общих традиций, идей, чувств, верований, способов мышления народа. «В действительности она и только она одна сохраняет нации, не имея возможности разорваться без того, чтобы не распались бы тотчас же эти нации» (там же, с. 129). Народ может потерять свою территорию, язык и обычаи, разойтись по всему миру, но если он сохранил свою душу, то остается целостностью.

В коллективную душу народа входит небольшое количество основных идей, но главным образом – коллективное бессознательное, за которое ответственна наследственность. Характер народа неразрывно связан с его менталитетом. Среди основных элементов характера Лебон упоминает нравственность. «Для народа иметь нравственность – значит иметь твердые правила поведения и не отступать от них» (там же, с. 109). Нравственность связана с умом на высшей стадии его развития, как и способность предвидеть последствия своих поступков и возможность управлять своими инстинктами, владеть собой. А способность владеть собой, наряду с настойчивостью и энергией, – один из главных элементов характера.

В коллективную душу народа входит небольшое количество основных идей, но главным образом – коллективное бессознательное, за которое ответственна наследственность. Характер народа неразрывно связан с его менталитетом. Среди основных элементов характера Лебон упоминает нравственность. «Для народа иметь нравственность – значит иметь твердые правила поведения и не отступать от них» (там же, с. 109). Нравственность связана с умом на высшей стадии его развития, как и способность предвидеть последствия своих поступков и возможность управлять своими инстинктами, владеть собой. А способность владеть собой, наряду с настойчивостью и энергией, – один из главных элементов характера.

Восточный тип общества

«Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им не сойтись», – эта знаменитая фраза английского писателя Р. Киплинга неоднократно цитировалась. Конечно, на Востоке существовало и продолжает существовать большое количество цивилизаций, резко отличающихся друг от друга. Восточное общество на самом деле многолико. Достаточно сопоставить Ближний и Дальний Восток, во многом непохожие друг на друга. Под понятием Восток объединяется некая суммарная характеристика свойств, которые противостоят чертам современной западной цивилизации. Какие это свойства? В экономической деятельности это так называемый азиатский способ производства, при котором основные виды собственности находятся в руках государства. Правда, во второй половине XX в. некоторые страны Востока, начиная с Японии, а затем Южная Корея, Тайвань и др., стали переходить на западную экономическую модель, теряя свое своеобразие в этой области.

Восток в политической сфере в средние века и Новое время отличался деспотической системой правления, наличием авторитарных и тоталитарных режимов. Сдвиги наметились после второй мировой войны. В Японии установился политический режим, близкий к западным. В последние десятилетия важные изменения затронули страны, с которыми олицетворялся Восток, – Индию и Китай. Специфика Востока сохраняется, прежде всего, в культурной области, наиболее традиционной и устойчивой. Здесь следует отметить важную роль религиозных традиций даосизма, конфуцианства, синтоизма, буддизма, индуизма; патернализм во всех областях жизни; склонность к автаркии и т. п. Менталитет восточного человека и специфика восточной культуры особенно ярко проступают в сопоставлении с культурой Запада и отличаются от последней полисемичностью традиций и устоев общественной жизни.

Восток в политической сфере в средние века и Новое время отличался деспотической системой правления, наличием авторитарных и тоталитарных режимов. Сдвиги наметились после второй мировой войны. В Японии установился политический режим, близкий к западным. В последние десятилетия важные изменения затронули страны, с которыми олицетворялся Восток, – Индию и Китай. Специфика Востока сохраняется, прежде всего, в культурной области, наиболее традиционной и устойчивой. Здесь следует отметить важную роль религиозных традиций даосизма, конфуцианства, синтоизма, буддизма, индуизма; патернализм во всех областях жизни; склонность к автаркии и т. п. Менталитет восточного человека и специфика восточной культуры особенно ярко проступают в сопоставлении с культурой Запада и отличаются от последней полисемичностью традиций и устоев общественной жизни.

Западный тип общества

Современный западный тип общества возник в конце средних веков, и движущей силой его стали развитие капиталистической экономики, переход от монархической системы правления к республиканской, становление науки как ведущей отрасли культуры и экспоненциальный рост числа научных открытий и изобретений, переход от абсолютной к релятивистской и утилитаристской этике, в религии – крушение господства католичества и распространение нескольких разновидностей протестантизма, в искусстве – переход к светским жанрам, в философии – укрепление позиций материализма и т. д. Основную причину становления западного типа общества видели в развитии новой общественно-экономической формации – капитализма (Маркс), в протестантской этике (М. Вебер), в системной перестройке всех сторон западного общества (П. Сорокин).

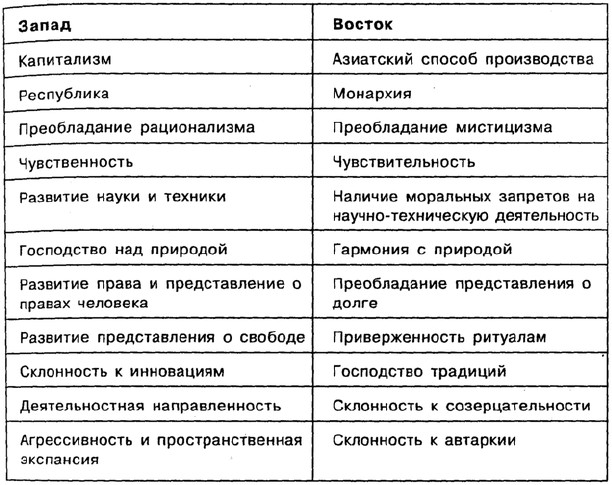

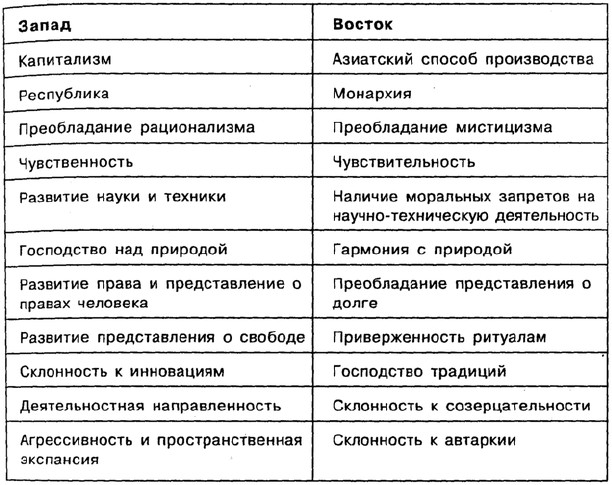

Новый тип общества по своим главным характеристикам оказался резко отличен от прежнего средневекового и в еще большей степени от традиционного восточного типа. Данные различия можно сопоставить в следующей таблице.

Стремление западного общества к расширению своих границ, нашедшее место в великих географических открытиях и в последующем колониализме, зафиксированы таким афоризмом: «Людям Запада часто трудно смириться с существованием других сторон света».

Слово «рационализм» остается основным в определении западного общества. Экономическая рациональность, приведшая к капитализму; политическая рациональность, приведшая к формальной демократии; духовная рациональность, приведшая к научно-технической революции; моральная рациональность, приведшая к концепции естественных и гражданских прав человека, – именно в этих основных направлениях западного мира рациональность завоевала господство. В следовании общей тенденции рационализации западная цивилизация с ее проявившимся еще у древних греков рациональным менталитетом вышла вперед, что предопределило ее экономическое и политическое лидерство в современном мире. Остальному миру приходится бороться с экономическим и политическим засильем западной цивилизации, облегченным крушением СССР.

Какова форма развития общества? Здесь можно выделить три точки зрения.

Новый тип общества по своим главным характеристикам оказался резко отличен от прежнего средневекового и в еще большей степени от традиционного восточного типа. Данные различия можно сопоставить в следующей таблице.

Стремление западного общества к расширению своих границ, нашедшее место в великих географических открытиях и в последующем колониализме, зафиксированы таким афоризмом: «Людям Запада часто трудно смириться с существованием других сторон света».

Слово «рационализм» остается основным в определении западного общества. Экономическая рациональность, приведшая к капитализму; политическая рациональность, приведшая к формальной демократии; духовная рациональность, приведшая к научно-технической революции; моральная рациональность, приведшая к концепции естественных и гражданских прав человека, – именно в этих основных направлениях западного мира рациональность завоевала господство. В следовании общей тенденции рационализации западная цивилизация с ее проявившимся еще у древних греков рациональным менталитетом вышла вперед, что предопределило ее экономическое и политическое лидерство в современном мире. Остальному миру приходится бороться с экономическим и политическим засильем западной цивилизации, облегченным крушением СССР.

Какова форма развития общества? Здесь можно выделить три точки зрения.