Страница:

рис. 6

) имеются неинвертирующий вход (обеспечивающий в процессе усиления совпадение полярностей поданного на него сигнала и сигнала на выходе) и инвертирующий (полярность изменяется на противоположную). Это свойство придаёт усилителю его первый каскад, выполненный по т. н. дифференциальной схеме, реагирующей на разность входных напряжений (в результате сигналы с разной полярностью складываются, а с одинаковой – вычитаются и при столь большом

K

Uпрактически не влияют на выходной сигнал). Инвертирующий вход обычно используется и для создания отрицательной или частотно-зависимой обратной связи.

Усилитель звуковой частоты, используемый, например, при звукоусилении,обычно заканчивается двухтактным каскадом усиления.

Такой каскад содержит 2 усилительных элемента, работающих со сдвигом фаз усиливаемых колебаний на 180°. Для возбуждения двухтактного каскада, состоящего из однотипных усилительных элементов (например, транзисторов р – п – р-типа), используют фазоинверсный предоконечный каскад ( фазоинвертор ) или трансформатор, вторичная обмотка которого имеет вывод от средней точки ( рис. 7 ); каскад, содержащий разнотипные элементы (т. н. комплементарные структуры, например транзисторы р – n – р-и n – р – n-типов), возбуждается от источника однофазного напряжения, т. е. от обычного однотактного каскада, и в этом случае отпадает необходимость применения трансформатора. По сравнению с однотактным каскадом двухтактный позволяет получать гораздо большую выходную мощность с меньшими нелинейными искажениями. Распространены бестрансформаторные У. э. к. звуковой частоты на транзисторах: одиночных комплементарных (с выходной мощностью до 1 вт) и т. н. составных (с выходной мощностью несколько десятков вти более). Отсутствие трансформаторов допускает изготовление У. э. к. в виде полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем.

Ламповый усилитель большой мощности используется на узлах проводного вещания и в радиопередатчиках (в качестве модуляционного устройства). Он обычно содержит 4 двухтактных каскада, охваченных сравнительно глубокой отрицательной обратной связью с целью уменьшения нелинейных искажений, снижения фона на выходе и получения небольшого выходного сопротивления.

Лит.:Лурье Б. Я., Проектирование транзисторных усилителей с глубокой обратной связью, М., 1965; Калихман С. Г., Левин Я. М., Основы теории расчёта радиовещательных приёмников на полупроводниковых приборах, М., 1969: Радиопередающие устройства, М., 1969; Цыкин Г. С., Усилительные устройства, М., 1971; Войшвилло Г. В., Усилительные устройства, М., 1975.

Г. В. Войшвилло.

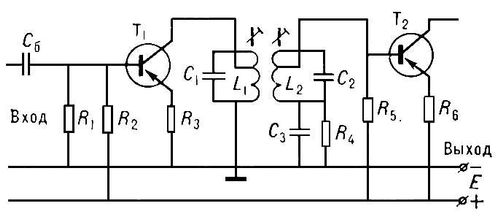

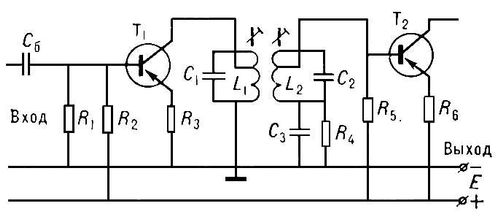

Рис. 3. Схема каскада усилителя электрических колебаний промежуточной частоты с двухконтурной колебательной системой: T

1, Т

2— транзисторы; R

1—R

6— резисторы; С

б— блокировочный конденсатор; C

1, C

2, L

1, L

2— конденсаторы и катушки индуктивности колебательных контуров; C

3— развязывающий конденсатор; Е — источник постоянного тока в цепи питания транзисторов.

Рис. 3. Схема каскада усилителя электрических колебаний промежуточной частоты с двухконтурной колебательной системой: T

1, Т

2— транзисторы; R

1—R

6— резисторы; С

б— блокировочный конденсатор; C

1, C

2, L

1, L

2— конденсаторы и катушки индуктивности колебательных контуров; C

3— развязывающий конденсатор; Е — источник постоянного тока в цепи питания транзисторов.

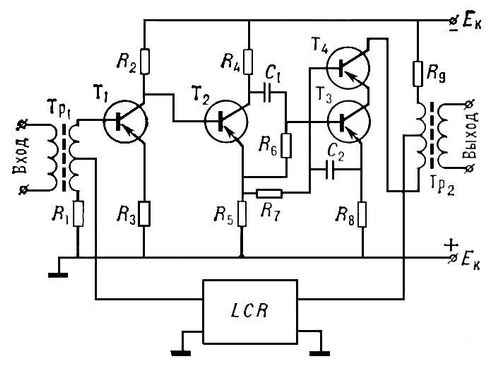

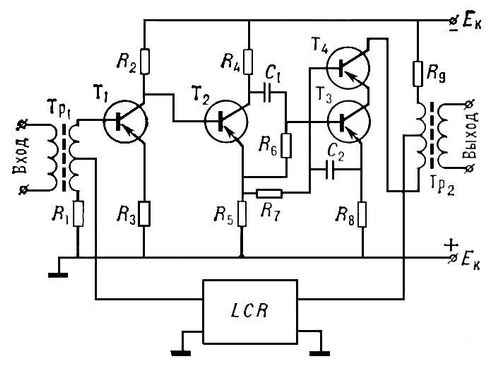

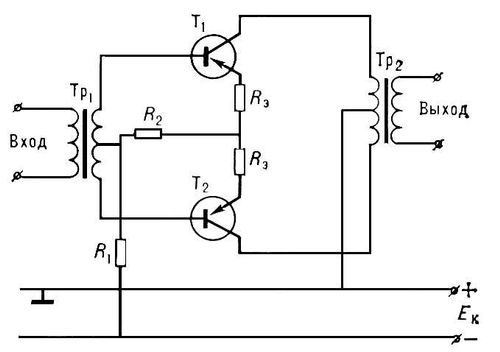

Рис. 5. Упрощённая схема линейного усилителя связи на 300 каналов: Tp

1, Tp

2— входной и выходной трансформаторы с сердечниками из магнитодиэлектрика; T

1—T

4— транзисторы; R

1—R

9— резисторы; C

1, C

2— конденсаторы; LCR — корректирующая цепь, служащая для обеспечения устойчивости усилителя; E

к— источник постоянного электрического тока.

Рис. 5. Упрощённая схема линейного усилителя связи на 300 каналов: Tp

1, Tp

2— входной и выходной трансформаторы с сердечниками из магнитодиэлектрика; T

1—T

4— транзисторы; R

1—R

9— резисторы; C

1, C

2— конденсаторы; LCR — корректирующая цепь, служащая для обеспечения устойчивости усилителя; E

к— источник постоянного электрического тока.

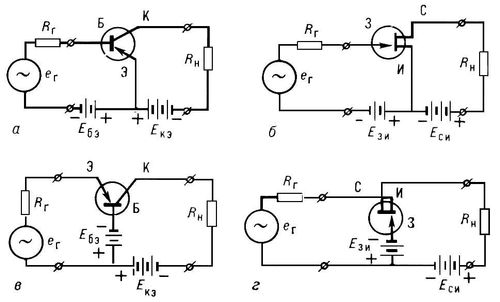

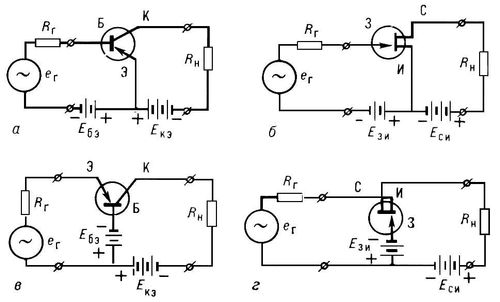

Рис. 2. Принципиальные схемы усилителей на биполярных и полевых транзисторах: с общим эмиттером (а), общим истоком (б), общей базой (в) и общим затвором (г); Э, К, Б — эмиттер, коллектор и база биполярного транзистора; И, З, С — исток, затвор и сток полевого транзистора; е

r— источник усиливаемых колебаний; R

г, R

н— эквивалентные сопротивления входной цепи и нагрузки; Е

бэ, Е

кэ, Е

зи, Е

си— источники постоянного тока соответственно в цепях база — эмиттер, коллектор — эмиттер, затвор — исток, сток — исток. Название типа усилителя определяется тем, какая область (электрод) транзистора является общей для цепи источника усиливаемого сигнала и цепи нагрузки.

Рис. 2. Принципиальные схемы усилителей на биполярных и полевых транзисторах: с общим эмиттером (а), общим истоком (б), общей базой (в) и общим затвором (г); Э, К, Б — эмиттер, коллектор и база биполярного транзистора; И, З, С — исток, затвор и сток полевого транзистора; е

r— источник усиливаемых колебаний; R

г, R

н— эквивалентные сопротивления входной цепи и нагрузки; Е

бэ, Е

кэ, Е

зи, Е

си— источники постоянного тока соответственно в цепях база — эмиттер, коллектор — эмиттер, затвор — исток, сток — исток. Название типа усилителя определяется тем, какая область (электрод) транзистора является общей для цепи источника усиливаемого сигнала и цепи нагрузки.

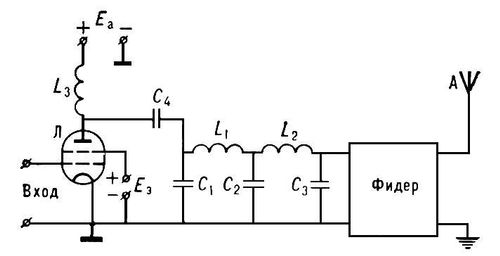

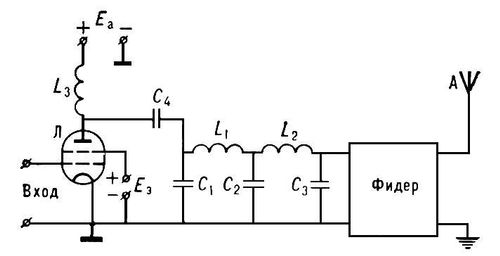

Рис. 4. Схема оконечного усилительного каскада радиопередающего устройства с фильтром нижних частот: Л — электронная лампа (тетрод); А — антенна; L

1, L

2и C

1—C

3— катушки индуктивности и конденсаторы, образующие фильтр нижних частот; L

3— дроссель в цепи питания лампы; C

4— разделительный конденсатор; E

aи Е

э— источники постоянного тока в анодной цепи и цепи экранирующей сетки.

Рис. 4. Схема оконечного усилительного каскада радиопередающего устройства с фильтром нижних частот: Л — электронная лампа (тетрод); А — антенна; L

1, L

2и C

1—C

3— катушки индуктивности и конденсаторы, образующие фильтр нижних частот; L

3— дроссель в цепи питания лампы; C

4— разделительный конденсатор; E

aи Е

э— источники постоянного тока в анодной цепи и цепи экранирующей сетки.

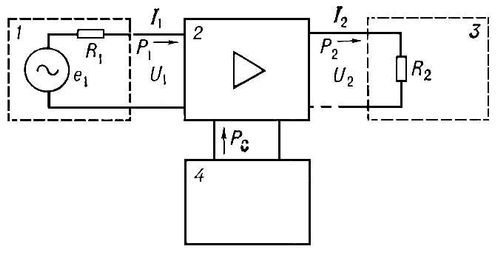

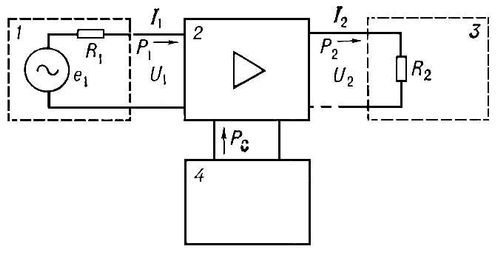

Рис. 1. Структурная схема усилителя электрических колебаний: 1 — источник сигнала; 2 — усилитель; 3 — нагрузка; 4 — источник питания; е

1— источник усиливаемых колебаний; R

1, R

2— эквивалентные сопротивления источника усиливаемых колебаний и нагрузки; I

1, P

1, U

1— соответственно ток, мощность и напряжение на входе усилителя; I

2, P

2, U

2— ток, мощность и напряжение на выходе усилителя; P

0— мощность источника питания.

Рис. 1. Структурная схема усилителя электрических колебаний: 1 — источник сигнала; 2 — усилитель; 3 — нагрузка; 4 — источник питания; е

1— источник усиливаемых колебаний; R

1, R

2— эквивалентные сопротивления источника усиливаемых колебаний и нагрузки; I

1, P

1, U

1— соответственно ток, мощность и напряжение на входе усилителя; I

2, P

2, U

2— ток, мощность и напряжение на выходе усилителя; P

0— мощность источника питания.

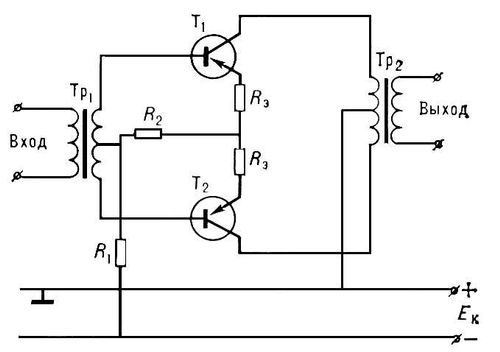

Рис. 7. Принципиальная схема транзисторного двухтактного каскада: Tp

1, Tp

2— входной и выходной трансформаторы; T

1, T

2— транзисторы; R

1, R

2— резисторы делителя напряжения, необходимые для получения требуемого напряжения смещения на базах; Рэ — резисторы в цепи эмиттеров, предназначенные для симметрирования плеч каскада и дополнительной стабилизации режима работы каскада: E

к— источник постоянного тока.

Рис. 7. Принципиальная схема транзисторного двухтактного каскада: Tp

1, Tp

2— входной и выходной трансформаторы; T

1, T

2— транзисторы; R

1, R

2— резисторы делителя напряжения, необходимые для получения требуемого напряжения смещения на базах; Рэ — резисторы в цепи эмиттеров, предназначенные для симметрирования плеч каскада и дополнительной стабилизации режима работы каскада: E

к— источник постоянного тока.

Рис. 6. Структурная схема операционного усилителя: 1 — неинвертирующий вход; 2 — инвертирующий вход; 3 — общий провод; 4 — выход.

Рис. 6. Структурная схема операционного усилителя: 1 — неинвертирующий вход; 2 — инвертирующий вход; 3 — общий провод; 4 — выход.

Усинским трактом.

Усилитель звуковой частоты, используемый, например, при звукоусилении,обычно заканчивается двухтактным каскадом усиления.

Такой каскад содержит 2 усилительных элемента, работающих со сдвигом фаз усиливаемых колебаний на 180°. Для возбуждения двухтактного каскада, состоящего из однотипных усилительных элементов (например, транзисторов р – п – р-типа), используют фазоинверсный предоконечный каскад ( фазоинвертор ) или трансформатор, вторичная обмотка которого имеет вывод от средней точки ( рис. 7 ); каскад, содержащий разнотипные элементы (т. н. комплементарные структуры, например транзисторы р – n – р-и n – р – n-типов), возбуждается от источника однофазного напряжения, т. е. от обычного однотактного каскада, и в этом случае отпадает необходимость применения трансформатора. По сравнению с однотактным каскадом двухтактный позволяет получать гораздо большую выходную мощность с меньшими нелинейными искажениями. Распространены бестрансформаторные У. э. к. звуковой частоты на транзисторах: одиночных комплементарных (с выходной мощностью до 1 вт) и т. н. составных (с выходной мощностью несколько десятков вти более). Отсутствие трансформаторов допускает изготовление У. э. к. в виде полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем.

Ламповый усилитель большой мощности используется на узлах проводного вещания и в радиопередатчиках (в качестве модуляционного устройства). Он обычно содержит 4 двухтактных каскада, охваченных сравнительно глубокой отрицательной обратной связью с целью уменьшения нелинейных искажений, снижения фона на выходе и получения небольшого выходного сопротивления.

Лит.:Лурье Б. Я., Проектирование транзисторных усилителей с глубокой обратной связью, М., 1965; Калихман С. Г., Левин Я. М., Основы теории расчёта радиовещательных приёмников на полупроводниковых приборах, М., 1969: Радиопередающие устройства, М., 1969; Цыкин Г. С., Усилительные устройства, М., 1971; Войшвилло Г. В., Усилительные устройства, М., 1975.

Г. В. Войшвилло.

Усинским трактом.

Убегания скорость.

Вращательное движение,

Угловое ускорение.

Лит.см. при ст.

Кинематика.

С. М. Тарг.

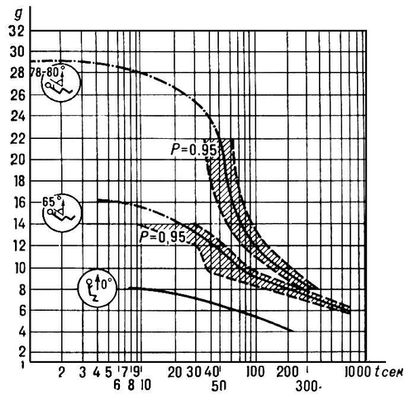

Физиологическое действие ускорения.По характеру воздействия на организм различают линейное ударное У. (время действия Ј 1

сек,

10

g/сек)

,линейное длительно действующее У. (время действия ³ 1

сек,

10

g/сек)

,линейное длительно действующее У. (время действия ³ 1

сек,

10

g/сек)

,а также угловое У. В авиационной и космической медицине для обозначения «возросшего веса тела» (вследствие У.) используется термин «перегрузка».

10

g/сек)

,а также угловое У. В авиационной и космической медицине для обозначения «возросшего веса тела» (вследствие У.) используется термин «перегрузка».

Наибольшим линейным ударным У. (ЛУУ) человек подвергается при падениях, авариях на транспорте, при аварийной посадке самолёта или космического корабля, при катапультировании и т.д. Основной неблагоприятный патофизиологический эффект ЛУУ сводится к нарушению целостности органов и тканей (позвоночник, череп, внутренние органы). Переносимость ЛУУ, направленных перпендикулярно к продольной оси тела, примерно в два раза выше, чем направленных вдоль позвоночника (30–40

gи 15–20

gсоответственно). В процессе эволюции у человека сформировались некоторые специфические механизмы защиты от ЛУУ (амортизационные свойства костно-опорного аппарата, система подвески внутренних органов и т.п.).

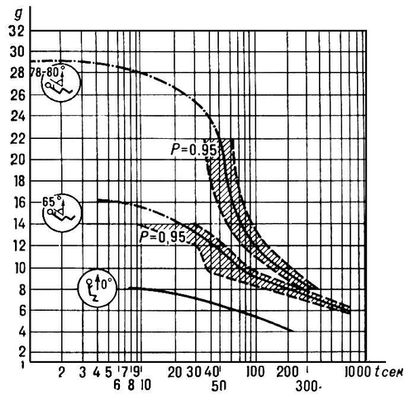

Выраженность неблагоприятного эффекта линейного длительно действующего У. (ЛДУ) зависит от величины У. и его направления относительно тела человека. Чем более вектор ЛДУ приближается к продольной оси тела и направлению основных магистральных кровеносных сосудов, тем выраженное нарушения кровообращения, связанные с перераспределением крови под влиянием возросшего гидростатического давления. Наихудшим образом переносятся У., приводящие к повышению кровенаполнения сосудов головы. Легче всего человек переносит этот вид У., когда его вектор составляет с продольной осью тела угол в 75–80° (см.

рис.

). Это условие реализуется на космических кораблях типа «Союз» и «Аполлон». Наибольшим ЛДУ в современных условиях человек может подвергаться при манёвренном полёте на скоростном самолёте или при полёте космического корабля по баллистической траектории. С ЛДУ в процессе эволюции человек практически не встречался. Переносимость этого воздействия определяется общими, неспецифическими механизмами приспособления к неблагоприятным факторам внешней среды. При вращательных движениях возникают угловые У., которые оказывают специфическое влияние на

вестибулярный аппарат,а при определённых величинах могут вызвать явления, характерные для ЛУУ и ЛДУ.

Для повышения переносимости У. применяют различные технические средства, обеспечивающие сохранение оптимальной позы и положения человека относительно вектора У., снижение величины У. и скорости его нарастания, уменьшение эффекта перераспределения крови в организме (амортизационные, индивидуально моделированные кресла, привязные ремни, защитные шлемы, противоперегрузочные костюмы).

Лит.:БарерА. С., Проблемы ускорений в космической физиологии, «Космическая биология и медицина», 1967, в. 1; Сергеев А. А., физиологические механизмы действия ускорений, Л., 1967; Краткий справочник по космической биологии и медицине, 2 изд., М., 1972; Основы космической биологии и медицины. Совместное советско-американское издание, т. 2, кн. 1, М., 1975.

А. С. Барер.

Время переносимости человеком длительно действующих ускорений в зависимости от их величины и направления. Р — доверительный интервал для вероятности 0,95.

Время переносимости человеком длительно действующих ускорений в зависимости от их величины и направления. Р — доверительный интервал для вероятности 0,95.