Страница:

Все четыре плана были хороши, особенно если их сравнить с перебиранием картошки. Но меня больше всего беспокоила итальянская машина. В любую минуту могли нагрянуть рабочие и уволочь ее на свалку, и уж, конечно, не оставят нам ни шариков с рукояток, ни разных приборов.

Мы стали обсуждать план. Разговор шел такой:

Мы стали обсуждать план. Разговор шел такой:

– Вад, – сказал я, – пошли за вишнями, ты ведь любишь.

Мой брат проглотил слюну.

– Нет. От них болит живот.

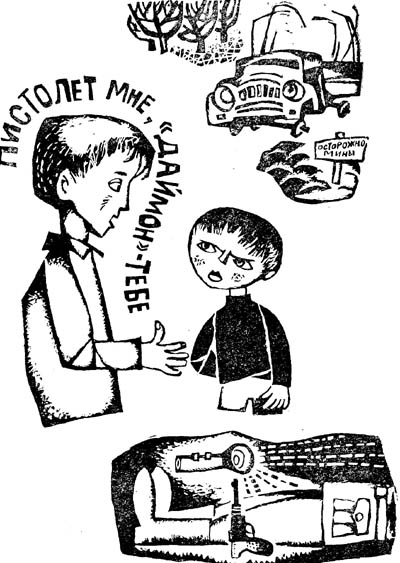

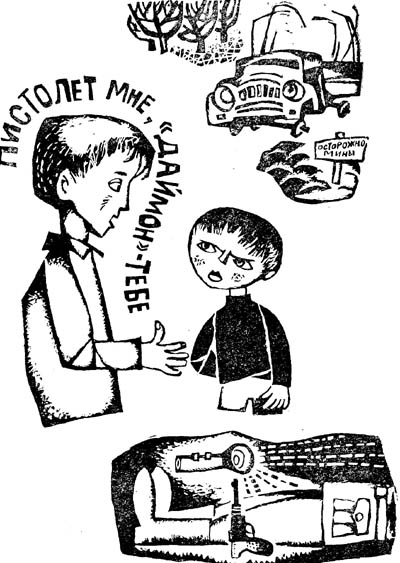

– Тогда пойдем раскопаем фрица. Пистолет – мне, «Даймон» – тебе.

– Ишь хитрый какой.

– А куда еще? Не идти же раскурочивать итальянку? Еще подорвемся.

– Дрейфишь? Тогда я пойду один, – сказал Вад.

Ну и человек…

Итальянская машина – трехтонный грузовик – находилась сразу же за городом в небольшой поросшей кустарником балке.

Мы легли недалеко на пригорке и в который уже раз принялись разглядывать ярко-желтый грузовик. Он был взорван. Кузов смят в лепешку, колес не было. Сохранилась лишь кабинка. Она удивительно здорово сохранилась. Даже блестела лаком, даже фары были, только крыша кабины сплющена так, что окна превратились в щели.

Эта-то подозрительно сохранившаяся кабинка и отпугивала мальчишек нашего города. Давно уже были обысканы, ободраны, «раскурочены» все на десять километров вокруг трофейные танкетки, зенитки, грузовики, и только к «итальянке» никто не решался приближаться. Было сильное подозрение, что она заминирована немцами. А что такое мины, мальчишки знали. Прошло уже больше года, как кончилась война, но у нас недели не проходило без взрыва, хотя саперы работали на полную катушку. Целыми грузовиками возили они мины за город и там взрывали.

А вот мы с Вадом ни одной царапинки не имели, хотя лазили везде не меньше других, а может, и больше. Без лишней скромности скажу – благодаря мне. Я умею логически мыслить.

Вот и сейчас.

– Представим, что мы итальянцы, – сказал я. – Мы что-то везем в этой машине. Вдруг прямое попадание в кузов. Мы скапустились. Мимо едут немцы. Они зарывают наши трупы возле дороги. Забирают все из машины, но видят, что мотор цел. Что они делают?

– Минируют, – пожимает плечами Вад.

– Представь себя минером. Где бы ты сделал вывод?

– У машины.

– Правильно. Для саперов. А для нас?

Вад сопит.

– Почему подрываются мальчишки? – спрашиваю я. – Потому, что немцы минируют все по два раза. Минеры сняли мину и ушли, довольные, а где-то рядом осталась вторая. Возле машины проходит тропинка. Видишь? Она идет как раз со стороны города. Немцы не дураки. Они знали, что рано или поздно пацаны придут к этой машине раскурочивать. Легче всего идти по тропинке. Значит, она…

Мы лежим и смотрим на тропинку, которая почти заросла лопухами, подорожником, одуванчиками. Над ней жужжат пчелы и дрожит густое лесное марево. Я представляю себя немцем. Я – толстый, маленький, потный – шагаю вдоль тропинки с ящиком и мотком тонкой проволоки. Жаркие ботинки натерли ноги. Далеко идти не хочется, я присаживаюсь вон на ту кочку. Сидя работать удобнее. Сучком делаю на дорожке канавку, кладу проволочку, засыпаю пылью.

«Фриц! – кричат мне с грузовика. – Кончай! Поехали!»

Сейчас… надо надежнее… Мальчишки обязательно придут к этой яркой, блестящей кабинке… Еще канавка, еще проволочка. Тьфу, черт… кусаются комары. Надо бы сделать еще один вывод, но неохота лезть вверх. Жарко, душно, хочется пить. Нет ли тут поблизости родника? Ага… вот он… Хорошо бы и его заминировать… Но очень уж жарко. Я шагаю к машине. Сверху мне протягивают руки…

– Ну что? – спрашивает Вад.

Я вздрагиваю.

– Мина возле вон той кочки, – говорю я.

Вад тут же вступает в спор:

– Нет, возле той.

Но я становлюсь на четвереньки и начинаю медленно спускаться вниз, ощупывая каждый миллиметр тропинки. Вад ползет за мной. Пыль сухая и горячая. Подло кусаются комары. С наших лбов катится пот и тонет в пыли тяжелыми ртутными шариками. До бугорка еще метров двадцать. Я разгибаюсь и вижу отца. Он идет по дорожке от города, смотря себе под ноги. Сразу видно партизана: кошачья походка, ни одного лишнего движения.

– Вад, – говорю я. – Глянь.

Брат оборачивается.

– Деру!

– Поздно…

Мы ползем в сторону и ложимся в высокие жирные лопухи. Пахнет паутиной, грибами и сыростью.

Отец идет быстро, черный, жилистый, в зеленых военных брюках и синей застиранной майке. Возле того места, где мы начали разминирование дорожки, отец останавливается. Видно, необычность следов озадачила его. Постояв, отец двигается дальше, еще ниже склонившись к земле. Вот уже поравнялся с нами. Мимо. Теперь отец идет по неразминированному пространству.

Я привстал. Вад схватил меня за руку.

– Пусть…

– Не говори чепухи.

Отец идет все дальше. До бугорка остается уже немного.

– Эй! – крикнул я. – Эй…

Он остановился. Прищурился на солнце.

– Так вот вы где! А ну-ка марш сюда!

Вад припустился бежать. Я за ним. Отец настиг нас в несколько прыжков, горячо задышал над самым ухом. Я сковырнулся ему под ноги. Это был испытанный прием, но он, наверно, знал его, так как перепрыгнул через меня и рухнул на Вада всем телом. Тот молча вцепился, по своему обыкновению, руками, зубами и ногами. Так они и пошли домой, обнявшись, как закадычные друзья. Время от времени Вад делал попытки укусить или поцарапаться, и тогда отец устраивал ему трепку. Я плелся сзади – не бросать же брата в беде.

Дома он выпорол нас ремнем, запер в комнате, а окна закрыл ставнями. Все это было очень непривычно. Раньше с нами так никто не обращался.

И это человек, которому мы спасли жизнь!

– Вад, – сказал я, – пошли за вишнями, ты ведь любишь.

Мой брат проглотил слюну.

– Нет. От них болит живот.

– Тогда пойдем раскопаем фрица. Пистолет – мне, «Даймон» – тебе.

– Ишь хитрый какой.

– А куда еще? Не идти же раскурочивать итальянку? Еще подорвемся.

– Дрейфишь? Тогда я пойду один, – сказал Вад.

Ну и человек…

Итальянская машина – трехтонный грузовик – находилась сразу же за городом в небольшой поросшей кустарником балке.

Мы легли недалеко на пригорке и в который уже раз принялись разглядывать ярко-желтый грузовик. Он был взорван. Кузов смят в лепешку, колес не было. Сохранилась лишь кабинка. Она удивительно здорово сохранилась. Даже блестела лаком, даже фары были, только крыша кабины сплющена так, что окна превратились в щели.

Эта-то подозрительно сохранившаяся кабинка и отпугивала мальчишек нашего города. Давно уже были обысканы, ободраны, «раскурочены» все на десять километров вокруг трофейные танкетки, зенитки, грузовики, и только к «итальянке» никто не решался приближаться. Было сильное подозрение, что она заминирована немцами. А что такое мины, мальчишки знали. Прошло уже больше года, как кончилась война, но у нас недели не проходило без взрыва, хотя саперы работали на полную катушку. Целыми грузовиками возили они мины за город и там взрывали.

А вот мы с Вадом ни одной царапинки не имели, хотя лазили везде не меньше других, а может, и больше. Без лишней скромности скажу – благодаря мне. Я умею логически мыслить.

Вот и сейчас.

– Представим, что мы итальянцы, – сказал я. – Мы что-то везем в этой машине. Вдруг прямое попадание в кузов. Мы скапустились. Мимо едут немцы. Они зарывают наши трупы возле дороги. Забирают все из машины, но видят, что мотор цел. Что они делают?

– Минируют, – пожимает плечами Вад.

– Представь себя минером. Где бы ты сделал вывод?

– У машины.

– Правильно. Для саперов. А для нас?

Вад сопит.

– Почему подрываются мальчишки? – спрашиваю я. – Потому, что немцы минируют все по два раза. Минеры сняли мину и ушли, довольные, а где-то рядом осталась вторая. Возле машины проходит тропинка. Видишь? Она идет как раз со стороны города. Немцы не дураки. Они знали, что рано или поздно пацаны придут к этой машине раскурочивать. Легче всего идти по тропинке. Значит, она…

Мы лежим и смотрим на тропинку, которая почти заросла лопухами, подорожником, одуванчиками. Над ней жужжат пчелы и дрожит густое лесное марево. Я представляю себя немцем. Я – толстый, маленький, потный – шагаю вдоль тропинки с ящиком и мотком тонкой проволоки. Жаркие ботинки натерли ноги. Далеко идти не хочется, я присаживаюсь вон на ту кочку. Сидя работать удобнее. Сучком делаю на дорожке канавку, кладу проволочку, засыпаю пылью.

«Фриц! – кричат мне с грузовика. – Кончай! Поехали!»

Сейчас… надо надежнее… Мальчишки обязательно придут к этой яркой, блестящей кабинке… Еще канавка, еще проволочка. Тьфу, черт… кусаются комары. Надо бы сделать еще один вывод, но неохота лезть вверх. Жарко, душно, хочется пить. Нет ли тут поблизости родника? Ага… вот он… Хорошо бы и его заминировать… Но очень уж жарко. Я шагаю к машине. Сверху мне протягивают руки…

– Ну что? – спрашивает Вад.

Я вздрагиваю.

– Мина возле вон той кочки, – говорю я.

Вад тут же вступает в спор:

– Нет, возле той.

Но я становлюсь на четвереньки и начинаю медленно спускаться вниз, ощупывая каждый миллиметр тропинки. Вад ползет за мной. Пыль сухая и горячая. Подло кусаются комары. С наших лбов катится пот и тонет в пыли тяжелыми ртутными шариками. До бугорка еще метров двадцать. Я разгибаюсь и вижу отца. Он идет по дорожке от города, смотря себе под ноги. Сразу видно партизана: кошачья походка, ни одного лишнего движения.

– Вад, – говорю я. – Глянь.

Брат оборачивается.

– Деру!

– Поздно…

Мы ползем в сторону и ложимся в высокие жирные лопухи. Пахнет паутиной, грибами и сыростью.

Отец идет быстро, черный, жилистый, в зеленых военных брюках и синей застиранной майке. Возле того места, где мы начали разминирование дорожки, отец останавливается. Видно, необычность следов озадачила его. Постояв, отец двигается дальше, еще ниже склонившись к земле. Вот уже поравнялся с нами. Мимо. Теперь отец идет по неразминированному пространству.

Я привстал. Вад схватил меня за руку.

– Пусть…

– Не говори чепухи.

Отец идет все дальше. До бугорка остается уже немного.

– Эй! – крикнул я. – Эй…

Он остановился. Прищурился на солнце.

– Так вот вы где! А ну-ка марш сюда!

Вад припустился бежать. Я за ним. Отец настиг нас в несколько прыжков, горячо задышал над самым ухом. Я сковырнулся ему под ноги. Это был испытанный прием, но он, наверно, знал его, так как перепрыгнул через меня и рухнул на Вада всем телом. Тот молча вцепился, по своему обыкновению, руками, зубами и ногами. Так они и пошли домой, обнявшись, как закадычные друзья. Время от времени Вад делал попытки укусить или поцарапаться, и тогда отец устраивал ему трепку. Я плелся сзади – не бросать же брата в беде.

Дома он выпорол нас ремнем, запер в комнате, а окна закрыл ставнями. Все это было очень непривычно. Раньше с нами так никто не обращался.

И это человек, которому мы спасли жизнь!

Мы объявляем голодовку

На следующий день рано утром нас погнали на принудительные работы, перебирать картошку. Возглавлял экспедицию Диктатор.

Картошка была вонючая и скользкая. Отец швырял ее, как транспортер. Но он был хозяин. А мы рабы. А рабский труд непроизводителен. Особенно непроизводителен был труд Вада. Брат бросит картошину, посмотрит в потолок, опять бросит. Сначала отец косился на нас и сердито сопел, а потом начал читать мораль. Не знаю, как на других, но на меня это действует отвратительно.

– Вад, – сказал я, – ты любишь скрипучие стулья.

– Нет, – ответил брат, подумав. – Не люблю.

– А раскаленные утюги ты любишь?

– Нет.

– А почему ты не любишь эти предметы?

Вад прекратил работу. Разговор его заинтересовал.

– Они скрипят и жгутся.

– В общем, отравляют людям жизнь, – обобщил я.

Отец навострил уши.

– Еще я не люблю банный лист. Как пристанет, не отдерешь. Но самая дрянная штука – картофельный клей. Сунь палец – и пропал. Не отстанет. И кто Его придумал? Как хорошо было жить без Него.

Мощный толчок свалил меня на кучу картофеля. Вад кинул картошку в ведро и не попал. Она попала в Диктатора. Тот выругался и кинулся на Вада. Я стал высыпать ведро в кучу, но промахнулся, и вся картошка угодила в спину Диктатора.

– Ах так, негодяи! – сказал он. – На отца руку поднимать? Пока на коленях не попросите прощения – не получите ни крошки хлеба.

С этими словами он захлопнул тяжелую дубовую дверь. Лязгнул замок. Наша взяла.

– Назло не буду есть до завтрашнего обеда, – сказал Вад. – А ты?

– И я.

– Давай поклянемся.

– Клянусь!

– Клянусь! Ты сильно хочешь?

– Так себе. Знал бы, наелся утром побольше.

– Выдержать запросто можно, только мать будет приставать.

– Наверняка. Будем молчать, и все.

– Ага.

С полчаса мы не разговаривали. В земляных стенах кто-то шевелился.

– Ты о чем думаешь? – спросил я Вада.

– Так… О Нем. Без Него хорошо было.

– Ага. Помнишь, как на пасеку… А в поезде… Вот житуха была.

– Вить…

– Чего?..

– А нельзя мать отговорить?.. Бухгалтер красивее…

– Не. Сейчас ничего не выйдет. Соскучилась она. Всю войну ведь не видела.

– А если на выбор: или он, или мы.

– Бесполезно.

– Тогда давай попросимся к хромому в сыновья.

– Без нее не возьмет.

– Может, дадим деру тогда?

Я задумался. Удрать куда-нибудь – это здорово, например, на юг, к морю.

– Где будем брать деньги? Не пойдешь же ты воровать?

– А побираться? Знаешь нищего на базаре?

Да, я знал этого нищего. Еще бы мне его не знать. С этим нищим у меня было связано приключение, при воспоминании о котором у меня на душе становится очень нехорошо. Я первый раз по-настоящему узнал, что такое страх.

Это был очень странный нищий. Он сидел на самом бойком месте, у базарных ворот, в черном, довольно чистом костюме, в белой рубашке, при галстуке и ничего не просил. Он просто сидел и провожал каждого глазами. Пожалуй, «глазами» – не то слово. Дело в том, что на лице у нищего была надета маска от противогаза, этакая свиная харя с огромными стеклянными глазами и хоботом. Это было настолько непривычное зрелище, что деньги сыпались на колени нищему почти непрерывно. Причем многие даже не читали надписи на дощечке возле него. А надпись была не менее удивительной, чем сам нищий. Вот что там было написано:

Ровно в шесть часов вечера нищий собирал свои пожитки и уходил.

Как-то раз я решил проследить за ним. Я довольно долго шел за нищим по узким улицам городка, держась на почтительном расстоянии, хотя он не мог ни увидеть, ни услышать меня.

Город кончился, а мы все шли. Начало темнеть. Я уже подумывал, не вернуться ли мне назад, как вдруг нищий исчез. Это случилось неожиданно. Шел человек по дороге, а потом как сквозь землю провалился. Я растерялся. Кругом были заросшие кустарником овраги. Ни одного дома, ни одной живой души. Вдруг я почувствовал за своей спиной движение. Я резко оглянулся и увидел нищего. Он на цыпочках крался ко мне. Это было так невероятно и страшно, что я чуть не упал, а потом припустился бежать и бежал до тех пор, пока не выбился из сил. Вот когда впервые я понял, что такое страх.

Я отомстил нищему-интеллигенту. Я заменил его дощечку. Теперь она читалась так:

После этого стиха за мной прочно укоренилась слава поэта, и на меня приходили смотреть пацаны даже с другого конца города.

Нет, побираться мне не хотелось…

Часа полтора в подвале мы перенесли довольно легко. А потом в голову полезли вкусные вещи. Это самое противное, когда вспоминаются вкусные вещи.

Скоро появилась мать. Я сразу узнал ее шаги.

– Сыночки, идите кушать. Тюря готова.

Я даже зажмурился, так ясно увидел тюрю. С водой, мягким хлебом, постным маслом, луком.

– Хорошая тюря получилась, – пела мать. – Я туда много лука зеленого положила. Надо только попросить у отца прощения.

– Лиса Патрикеевна! – крикнул Вад.

– Какие упрямые… Что вам, трудно попросить прощения? Подумаешь, за уши отодрал. Отец ведь родной.

При напоминании о вчерашнем Вад засопел от злости.

– Пусть Он просит у нас! – крикнул брат. – Не съедим ни крошки!

– Мы официально объявляем голодовку, – оказал я. – Можешь передать это отцу. Мы требуем отмены рабства и возвращения всех демократических свобод. А именно: свободы передвижений, свободы слова, неприкосновенности личности.

– Это я вас избаловала, – сказала мать. – Я виновата. Вас надо еще не так.

Отец освободил нас только вечером. Загремел засов, дверь раскрылась.

– Завтра рано вставать, – сказал отец, вглядываясь в темноту. – Поэтому – ужинать и спать.

Мы вышли во двор, и у меня от свежего воздуха закружилась голова. Над плетнем торчал край огромного красного диска луны, зажигались первые звезды, по всему поселку лаяли собаки. Самое время нагрянуть в колхозный сад… Пацаны, наверно, уже залегли во рву, на краю… Пахнет полынью, чабрецом, впереди что-то шевелится черное, не то ветер раскачивает вишню, не то прячется сторож… Жуткий свист, Крики, топот с другого конца сада… ложная атака… А мы там временем бесшумно крадемся к вишням… Вдруг кто-то бежит, ломится через кусты смородины… Рвем наугад и, зажав в ладони листья и маленькие кислые вишни, мчимся что есть духу в поселок. Сзади собачий лай, далекие выстрелы, яркая ночная луна.

Отец словно прочитал мои мысли. Он крепко взял нас за руки повыше локтей и отвел в дом. В комнате ярко горела лампа, мать хлопотала возле стола. На столе стояла большая миска, полная тюри, возвышался глечик молока и лежала куча печеной румяной картошки.

– Мойте руки и быстрей за стол, – сказала мать. – Картошка уже простыла.

– Мы объявили голодовку, – напомнил я. – Жестокая, неоправданная расправа, заключение в сырую темницу – все это…

– Хватит ерундой заниматься! Помиритесь с отцом. Отец вас учил уму-разуму, – мать подтолкнула меня к отцу.

– Возвращаются ли нам демократические свободы?

– Чего? – спросил отец.

– Свобода слова, свобода передвижения, – начал я перечислять, но отец перебил меня:

– Завтра с утра косить лебеду – вот и вся свобода.

– Ну хватит, опять завелись! – Мать потянула Вада к столу. – Садись, с утра ничего не ел, дурачок. Желудок сморщится.

Вад проглотил слюну.

– Сначала пусть Он извинится, – сказал брат.

– Кто? – не поняла мать.

– Он, – Вад показал на отца пальцем, – что не будет драться.

– Ах ты, щенок! – рявкнул отец и смазал Вада по затылку. – Погоди, я до тебя доберусь. Ты еще ремня как следует не пробовал! Давай, мать, ужинать. Не хотят – не надо! Совсем распустились!

Они сели за стол и стали ужинать. Это было нелегкое зрелище, тем более, что мать все время соблазняла нас то тюрей, то картошкой, то молоком. Особенно ее волновало, что у Вада может сморщиться желудок. Мать даже сделала попытку насильно запихать Ваду в рот картошку, но брат выплюнул ее. Действительно, у Вада просто железная воля.

Остатки ужина мать не стала убирать, а накрыла газетой.

– Может, ночью съедите, – сказала она.

– Жди, – буркнул Вад.

Мы встретились с Вадом возле чашки с тюрей в три часа ночи, самый голодный час суток Мы сделали вид, что не узнали друг друга. Съели тюрю, выпили молоко и молча разошлись по своим кроватям. Какой с сонных спрос? Сонный человек может сделать что угодно.

Утром отец покосился на пустую чашку с явным удовольствием. Он ничего не сказал, но вид у него был довольный. Наверно, он решил, что сломил наше сопротивление. За завтраком отец был в хорошем настроении и долго рассуждал о пользе труда.

Утром отец покосился на пустую чашку с явным удовольствием. Он ничего не сказал, но вид у него был довольный. Наверно, он решил, что сломил наше сопротивление. За завтраком отец был в хорошем настроении и долго рассуждал о пользе труда.

– Что умеют делать эти «братья свободы»? – вопрошал он.

– Ничего! – с готовностью отвечала мать, не спуская с Диктатора глаз.

– Я научу их всему.

– Кхм, – хмыкнул Вад и нахально запустил ложку в чашку с квасом.

– Сначала я их научу почтению к родителям, – отец хлопнул Вада ложкой по лбу. – Жди отца.

Никто никогда не бил моего брата ложкой по лбу. Это было неслыханным оскорблением. Вад рванулся вперед и заработал еще одну шишку. Я думал, что сейчас разыграется великое сражение, но ошибся. Вад вернулся на свое место и принялся за еду как ни в чем не бывало. Это было очень плохим признаком.

– Затем, – продолжал отец, – я научу их косить, делать кизяки, плотничать, кузнечить. Я сделаю из них людей.

Я ел квас с самым ироническим видом, на который был способен, но на душе у меня было скверно.

Кончив завтракать, отец сказал:

– Виктор пойдет со мной косить лебеду. А этот, нервный, пусть немного полечится на картошке. Норма – пять ведер. И попробуй не сделай.

В этот день мы впервые с братом разлучились. Вад покорно поплелся перебирать картошку (ох, не нравилась мне его сегодняшняя покорность), а мы с отцом стали собираться на косьбу.

Отец предусмотрел каждую мелочь. Он не забыл даже пришить завязки на мешки. Брусков для заточки косы он взял два, про запас. Тачку отец тщательно осмотрел, заменил сгнившую доску новой и смазал колеса. Делал он все это с явным удовольствием.

Когда мы уже собирались уезжать, из погреба показался Вад. Он тащил ведро с картошкой.

– Тяжело? – посочувствовал я.

Брат ничего не ответил, только засопел. Я посмотрел на него внимательно.

– Вад, не делай ничего сам. Слышишь? Я попробую с Ним поговорить.

Вад не ответил и потащил ведро в угол двора, где уже был настелен брезент. Я был твердо убежден, что он задумал что-то недоброе.

Картошка была вонючая и скользкая. Отец швырял ее, как транспортер. Но он был хозяин. А мы рабы. А рабский труд непроизводителен. Особенно непроизводителен был труд Вада. Брат бросит картошину, посмотрит в потолок, опять бросит. Сначала отец косился на нас и сердито сопел, а потом начал читать мораль. Не знаю, как на других, но на меня это действует отвратительно.

– Вад, – сказал я, – ты любишь скрипучие стулья.

– Нет, – ответил брат, подумав. – Не люблю.

– А раскаленные утюги ты любишь?

– Нет.

– А почему ты не любишь эти предметы?

Вад прекратил работу. Разговор его заинтересовал.

– Они скрипят и жгутся.

– В общем, отравляют людям жизнь, – обобщил я.

Отец навострил уши.

– Еще я не люблю банный лист. Как пристанет, не отдерешь. Но самая дрянная штука – картофельный клей. Сунь палец – и пропал. Не отстанет. И кто Его придумал? Как хорошо было жить без Него.

Мощный толчок свалил меня на кучу картофеля. Вад кинул картошку в ведро и не попал. Она попала в Диктатора. Тот выругался и кинулся на Вада. Я стал высыпать ведро в кучу, но промахнулся, и вся картошка угодила в спину Диктатора.

– Ах так, негодяи! – сказал он. – На отца руку поднимать? Пока на коленях не попросите прощения – не получите ни крошки хлеба.

С этими словами он захлопнул тяжелую дубовую дверь. Лязгнул замок. Наша взяла.

– Назло не буду есть до завтрашнего обеда, – сказал Вад. – А ты?

– И я.

– Давай поклянемся.

– Клянусь!

– Клянусь! Ты сильно хочешь?

– Так себе. Знал бы, наелся утром побольше.

– Выдержать запросто можно, только мать будет приставать.

– Наверняка. Будем молчать, и все.

– Ага.

С полчаса мы не разговаривали. В земляных стенах кто-то шевелился.

– Ты о чем думаешь? – спросил я Вада.

– Так… О Нем. Без Него хорошо было.

– Ага. Помнишь, как на пасеку… А в поезде… Вот житуха была.

– Вить…

– Чего?..

– А нельзя мать отговорить?.. Бухгалтер красивее…

– Не. Сейчас ничего не выйдет. Соскучилась она. Всю войну ведь не видела.

– А если на выбор: или он, или мы.

– Бесполезно.

– Тогда давай попросимся к хромому в сыновья.

– Без нее не возьмет.

– Может, дадим деру тогда?

Я задумался. Удрать куда-нибудь – это здорово, например, на юг, к морю.

– Где будем брать деньги? Не пойдешь же ты воровать?

– А побираться? Знаешь нищего на базаре?

Да, я знал этого нищего. Еще бы мне его не знать. С этим нищим у меня было связано приключение, при воспоминании о котором у меня на душе становится очень нехорошо. Я первый раз по-настоящему узнал, что такое страх.

Это был очень странный нищий. Он сидел на самом бойком месте, у базарных ворот, в черном, довольно чистом костюме, в белой рубашке, при галстуке и ничего не просил. Он просто сидел и провожал каждого глазами. Пожалуй, «глазами» – не то слово. Дело в том, что на лице у нищего была надета маска от противогаза, этакая свиная харя с огромными стеклянными глазами и хоботом. Это было настолько непривычное зрелище, что деньги сыпались на колени нищему почти непрерывно. Причем многие даже не читали надписи на дощечке возле него. А надпись была не менее удивительной, чем сам нищий. Вот что там было написано:

Этот нищий почему-то сильно интересовал меня. Я подолгу простаивал где-нибудь неподалеку, наблюдая за ним. Я установил, что он действительно слеп и глух (как-то на него чуть не опрокинулся воз с сеном, а он даже не пошевелился) и, хоть и провожает каждого «взглядом», но делает это наобум.

Я СЛЕП, ГЛУХ И НЕМ.

ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ КИШЕЧНОГО ТРАКТА Я МАЛО ЕМ

ДОКТОР МНЕ СКАЗАЛ: НЕ ПЕЙ.

НА ВАШИ ДЕНЬГИ Я КОРМЛЮ ДЕТЕЙ.

Ровно в шесть часов вечера нищий собирал свои пожитки и уходил.

Как-то раз я решил проследить за ним. Я довольно долго шел за нищим по узким улицам городка, держась на почтительном расстоянии, хотя он не мог ни увидеть, ни услышать меня.

Город кончился, а мы все шли. Начало темнеть. Я уже подумывал, не вернуться ли мне назад, как вдруг нищий исчез. Это случилось неожиданно. Шел человек по дороге, а потом как сквозь землю провалился. Я растерялся. Кругом были заросшие кустарником овраги. Ни одного дома, ни одной живой души. Вдруг я почувствовал за своей спиной движение. Я резко оглянулся и увидел нищего. Он на цыпочках крался ко мне. Это было так невероятно и страшно, что я чуть не упал, а потом припустился бежать и бежал до тех пор, пока не выбился из сил. Вот когда впервые я понял, что такое страх.

Я отомстил нищему-интеллигенту. Я заменил его дощечку. Теперь она читалась так:

Нищий исчез в тот же день, и больше я его никогда не видел. Я очень долго боялся выходить из дому, так как опасался ответного удара, но его так и не последовало.

Я НЕ СЛЕП, НЕ ГЛУХ, НЕ НЕМ

ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ КИШЕЧНОГО ТРАКТА Я МНОГО ЕМ

УРКИ МНЕ СКАЗАЛИ: ПЕЙ!

НА ВАШИ ДЕНЬГИ Я КОРМЛЮ ЗЕЛЕНЫХ ЗМЕЙ.

После этого стиха за мной прочно укоренилась слава поэта, и на меня приходили смотреть пацаны даже с другого конца города.

Нет, побираться мне не хотелось…

Часа полтора в подвале мы перенесли довольно легко. А потом в голову полезли вкусные вещи. Это самое противное, когда вспоминаются вкусные вещи.

Скоро появилась мать. Я сразу узнал ее шаги.

– Сыночки, идите кушать. Тюря готова.

Я даже зажмурился, так ясно увидел тюрю. С водой, мягким хлебом, постным маслом, луком.

– Хорошая тюря получилась, – пела мать. – Я туда много лука зеленого положила. Надо только попросить у отца прощения.

– Лиса Патрикеевна! – крикнул Вад.

– Какие упрямые… Что вам, трудно попросить прощения? Подумаешь, за уши отодрал. Отец ведь родной.

При напоминании о вчерашнем Вад засопел от злости.

– Пусть Он просит у нас! – крикнул брат. – Не съедим ни крошки!

– Мы официально объявляем голодовку, – оказал я. – Можешь передать это отцу. Мы требуем отмены рабства и возвращения всех демократических свобод. А именно: свободы передвижений, свободы слова, неприкосновенности личности.

– Это я вас избаловала, – сказала мать. – Я виновата. Вас надо еще не так.

Отец освободил нас только вечером. Загремел засов, дверь раскрылась.

– Завтра рано вставать, – сказал отец, вглядываясь в темноту. – Поэтому – ужинать и спать.

Мы вышли во двор, и у меня от свежего воздуха закружилась голова. Над плетнем торчал край огромного красного диска луны, зажигались первые звезды, по всему поселку лаяли собаки. Самое время нагрянуть в колхозный сад… Пацаны, наверно, уже залегли во рву, на краю… Пахнет полынью, чабрецом, впереди что-то шевелится черное, не то ветер раскачивает вишню, не то прячется сторож… Жуткий свист, Крики, топот с другого конца сада… ложная атака… А мы там временем бесшумно крадемся к вишням… Вдруг кто-то бежит, ломится через кусты смородины… Рвем наугад и, зажав в ладони листья и маленькие кислые вишни, мчимся что есть духу в поселок. Сзади собачий лай, далекие выстрелы, яркая ночная луна.

Отец словно прочитал мои мысли. Он крепко взял нас за руки повыше локтей и отвел в дом. В комнате ярко горела лампа, мать хлопотала возле стола. На столе стояла большая миска, полная тюри, возвышался глечик молока и лежала куча печеной румяной картошки.

– Мойте руки и быстрей за стол, – сказала мать. – Картошка уже простыла.

– Мы объявили голодовку, – напомнил я. – Жестокая, неоправданная расправа, заключение в сырую темницу – все это…

– Хватит ерундой заниматься! Помиритесь с отцом. Отец вас учил уму-разуму, – мать подтолкнула меня к отцу.

– Возвращаются ли нам демократические свободы?

– Чего? – спросил отец.

– Свобода слова, свобода передвижения, – начал я перечислять, но отец перебил меня:

– Завтра с утра косить лебеду – вот и вся свобода.

– Ну хватит, опять завелись! – Мать потянула Вада к столу. – Садись, с утра ничего не ел, дурачок. Желудок сморщится.

Вад проглотил слюну.

– Сначала пусть Он извинится, – сказал брат.

– Кто? – не поняла мать.

– Он, – Вад показал на отца пальцем, – что не будет драться.

– Ах ты, щенок! – рявкнул отец и смазал Вада по затылку. – Погоди, я до тебя доберусь. Ты еще ремня как следует не пробовал! Давай, мать, ужинать. Не хотят – не надо! Совсем распустились!

Они сели за стол и стали ужинать. Это было нелегкое зрелище, тем более, что мать все время соблазняла нас то тюрей, то картошкой, то молоком. Особенно ее волновало, что у Вада может сморщиться желудок. Мать даже сделала попытку насильно запихать Ваду в рот картошку, но брат выплюнул ее. Действительно, у Вада просто железная воля.

Остатки ужина мать не стала убирать, а накрыла газетой.

– Может, ночью съедите, – сказала она.

– Жди, – буркнул Вад.

Мы встретились с Вадом возле чашки с тюрей в три часа ночи, самый голодный час суток Мы сделали вид, что не узнали друг друга. Съели тюрю, выпили молоко и молча разошлись по своим кроватям. Какой с сонных спрос? Сонный человек может сделать что угодно.

– Что умеют делать эти «братья свободы»? – вопрошал он.

– Ничего! – с готовностью отвечала мать, не спуская с Диктатора глаз.

– Я научу их всему.

– Кхм, – хмыкнул Вад и нахально запустил ложку в чашку с квасом.

– Сначала я их научу почтению к родителям, – отец хлопнул Вада ложкой по лбу. – Жди отца.

Никто никогда не бил моего брата ложкой по лбу. Это было неслыханным оскорблением. Вад рванулся вперед и заработал еще одну шишку. Я думал, что сейчас разыграется великое сражение, но ошибся. Вад вернулся на свое место и принялся за еду как ни в чем не бывало. Это было очень плохим признаком.

– Затем, – продолжал отец, – я научу их косить, делать кизяки, плотничать, кузнечить. Я сделаю из них людей.

Я ел квас с самым ироническим видом, на который был способен, но на душе у меня было скверно.

Кончив завтракать, отец сказал:

– Виктор пойдет со мной косить лебеду. А этот, нервный, пусть немного полечится на картошке. Норма – пять ведер. И попробуй не сделай.

В этот день мы впервые с братом разлучились. Вад покорно поплелся перебирать картошку (ох, не нравилась мне его сегодняшняя покорность), а мы с отцом стали собираться на косьбу.

Отец предусмотрел каждую мелочь. Он не забыл даже пришить завязки на мешки. Брусков для заточки косы он взял два, про запас. Тачку отец тщательно осмотрел, заменил сгнившую доску новой и смазал колеса. Делал он все это с явным удовольствием.

Когда мы уже собирались уезжать, из погреба показался Вад. Он тащил ведро с картошкой.

– Тяжело? – посочувствовал я.

Брат ничего не ответил, только засопел. Я посмотрел на него внимательно.

– Вад, не делай ничего сам. Слышишь? Я попробую с Ним поговорить.

Вад не ответил и потащил ведро в угол двора, где уже был настелен брезент. Я был твердо убежден, что он задумал что-то недоброе.

Император Веспасиан и его влияние на мою жизнь

Отец косил как заводной. Я едва успевал набивать и относить мешки. Часа через два я совсем выбился из сил, а он и не думал останавливаться. Его спина впереди, в черных пятнах пота, продолжала двигаться, как маятник ходиков. Вправо, влево… Вжик… вжик. Вправо, влево… Вжик… вжик… Солнце страшно напекло мне голову, дышать было нечем.

В общем, когда мы присели передохнуть, я был сильно злой. Отец же посмотрел на солнце и сказал:

– Высоко. До вечера еще мешков пять набьем.

Мы сжевали по котлете из картошки и попили теплой воды из зеленой фляжки. У отца было хорошее настроение.

– Крестьянин, – начал он рассуждать опять на ту же тему, – должен уметь делать все. И косить, и пахать, и сеять, и хлеб печь, и кузнечить.

Потом он перешел к моей личности.

– В твои годы я работал не хуже отца. Даже подумывал отделиться. А ты мешок набить не можешь. Придется заново набивать.

У меня ломило все тело, и я с ненавистью следил за солнцем, которое не думало опускаться.

– Будете мне помогать каждый день. Надо крышу починить, кизяков наделать, лебеды насушить. Кроликов разведем.

Делать кизяки… разводить кроликов… Прощай, лес, речка, могила фрица. Это было ужасно.

– Видите ли (я никак не мог привыкнуть называть его на «ты»), в сущности вы правы – чтобы жить, надо работать. Но, чтобы хорошо работать, надо любить свое дело, надо иметь талант, призвание. А у нас призвания к крестьянскому труду нет. Поэтому мы согласны помогать вам по мере сил и возможностей, только это должно делаться на добровольных началах.

Отец выслушал меня невнимательно.

– А к чему же у вас есть талант?

– Я пишу стихи…

– Стихи? – Отец был удивлен.

Я прочел стихи, которые написал нищему.

Стихи, кажется, произвели впечатление на отца, он задумался, но потом сказал:

– Стихи – не работа. Я хочу, чтобы ты был кузнецом! Кузнец – самая почетная профессия.

– Но вы забыли, что я этого не хочу.

– Захочешь. Любовь приходит во время работы.

Отцу, видно, надоел спор.

– Ну, поднимайся, пошли, – сказал он. – Время уже к вечеру. Брехать – не пахать.

Я понял, что выяснение отношений было бесполезной затеей.

– Я не пойду, – сказал я.

– Это почему же? – удивился отец.

– Эмансипация, – сказал я первое, что пришло в голову.

Отец был озадачен. Слово «эмансипация», видно, не было ему знакомо. Мы посидели молча.

– Ты любишь умничать, – буркнул наконец он. – А работать не любишь. Я заметил это сразу. Придется за тебя взяться как следует.

– Восприимчивость коры больших полушарий, – перебил я его, – зависит от внешних раздражителей, в частности от сигналов, падающих на заднюю стенку сетчатки.

– Ну и что?

– Как что? Получается градация интерпретаций.

Отец поднял на меня тяжелый немигающий взгляд. Он не знал, как поступить. С одной стороны, ему, видно, очень хотелось съездить мне по уху, с другой стороны – за ученость не бьют. Лицо отца налилось кровью.

– Ну вот что! – крикнул он. – Хотите вы или нет: я пришел! Пришел, и все! Будете слушаться! Нет – буду драть ремнем. Умники!

– Император Веспасиан никогда не злился, – сказал я.

– Кто? – машинально спросил отец.

– Веспасиан. Римский император. Разве вы не слышали про него?

Воцарилось молчание.

– Ах, ты…

Я вовремя увернулся от чугунной руки и отбежал в сторону.

– Вольности друзей, колкости стряпчих, строптивость философов нимало его не беспокоили. Ссыльный киник Деметрий, повстречав его в дороге, не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться и даже стал на него лаяться, но император только обозвал его псом.

Больше отец не мог выдержать. Он рванул за мной. Я припустился со всех ног.

Об императоре Веспасиане я узнал из разодранной книжки, которую нашел на свалке. Книга была с буквой «ять» и так понравилась мне, что я выучил ее наизусть. Там подробно рассказывалось о жизни Веспасиана и других римских императоров. Знать ее наизусть было очень удобно. Например, начинает человек оскорблять тебя, а ты ему цитату из жизни Веспасиана – раз: мол, император так не делал. Пока человек стоит с вытаращенными глазами, ты взял и спокойно ушел. Хотя цитаты были очень умные, они почему-то всех раздражали, а некоторых даже доводили до трясучки.

Однажды нас поймал в колхозном саду сторож и отодрал крапивой. Пацаны, когда отбежали на безопасное расстояние, дразнили и обзывали его по-всякому, а он лишь довольно смеялся. Но стоило мне сказать, что император Веспасиан так бы не сделал, сторож страшно разволновался и гнался за мною целый километр.

Император Веспасиан оказал довольно сильное влияние на мою жизнь. Благодаря ему я прослыл в школе ехидой и себе на уме, хотя ни тем, ни другим я не был. Но самое главное, я совершенно неожиданно попал в сложные отношения с нашей историчкой Марией Степановной, по прозвищу Мария Стюарт. Как известно, Мария Стюарт прославилась жестокостью. Мария Степановна мало чем от нее отличалась, разве что жила немного позже. От этой Марии Стюарт у нас весь класс стал психованный. Например, рассказывает пацан про какие-нибудь там племена, а Мария Степановна сидит да поддакивает – маленькая такая, добренькая: да, да, правильно, молодец, мол… А потом как вскочит, очками засверкает: в каком году такая-то битва была?

– В 1671, – врет пацан.

– Нет. В 1671 другая битва была. Какая?

– Куликовская, – называет пацан единственную битву, которую он знает.

– Нет! Куликовская битва была не тогда. Ну-ка вспомни, в каком году была Куликовская битва?

– До нашей эры, – делает последнюю отчаянную попытку пацан.

Мария Степановна так и впивается в него очками.

– А когда наступила наша эра?

– За триста лет до Куликовской битвы, – выкидывает еще один финт пацан, но Мария Стюарт безнадежно машет рукой: садись, мол, «два», ничего не знаешь. Пацан плетется к себе на место, а историчка ему вдогонку:

– Ты хоть год-то своего рождения помнишь?

Измученный пацан останавливается и начинает морщить лоб.

– Тысяча девятьсот… нет, тысяча восемьсот тридцать шестой…

– 1935, – подсказывают ему с места.

– 1935! – радостно кричит пацан, надеясь, что ему поставят за это тройку, но, конечно, бесполезно.

Даже у наших отличников по истории не было пятерок.

– Я не знаю на пятерку, – любила говорить Мария Степановна. – Да что я! Сам Пимен не знал на пятерку!

Однажды я крепко подзалетел на жизнях королей, и меня все больше и больше засасывало в глубь веков. Я отчаянно метался от одного короля к другому, пока мне не пришла спасительная мысль. Лишь бы Мария Стюарт клюнула.

– Это было за две тысячи двести лет до правления императора Веспасиана.

Мария Степановна посмотрела на меня удивленно. Еще никто не делал таких бросков. Она взяла ручку и долго что-то высчитывала на промокашке.

– Нет, – сказала она. – Не попал.

Я замер.

– Да, не попал. Опять. А когда царствовал император Веспасиан? – все-таки не удержалась она от любимого вопроса.

– Веспасиан родился в земле сабинов, – начал я торопливым, срывающимся голосом, – близ Реате, в деревушке под названием Фалакрины, вечером, в пятнадцатый день до декабрьских календ, в консульство Квинта Сульпиция Камерина и Гая Помпея Сабина, за пять лет до кончины Августа…

Мария Стюарт глядела на меня стеклянными глазами, но все-таки по привычке выдавила:

– А когда… скончался… Август?

– Скончался он в той же спальне, что и его отец Октавий, в консульство двух Секстов, Помпея и Апулея, в четырнадцатый день до сентябрьских календ, в девятом часу утра, не дожив тридцати пяти дней до полных семидесяти шести лет.

В классе стояла такая тишина, что было слышно, как у Мишки возился в коробке таракан, которого он принес, чтобы пустить в валенок кому-нибудь из девчонок.

– Так… – наконец опомнилась Мария Стюарт. – Садись. Останешься после уроков.

Класс захихикал. Первый раз за все время. Обычно на уроках Марии Стюарт царило гробовое молчание или раздавались всхлипывания провалившихся девчат.

После звонка меня окружили, жали руки, хотя до этого у меня были плохие отношения с классом, все из-за того же Веспасиана. Одно время мне даже из-за этого императора хотели сделать «темную.

В общем, когда мы присели передохнуть, я был сильно злой. Отец же посмотрел на солнце и сказал:

– Высоко. До вечера еще мешков пять набьем.

Мы сжевали по котлете из картошки и попили теплой воды из зеленой фляжки. У отца было хорошее настроение.

– Крестьянин, – начал он рассуждать опять на ту же тему, – должен уметь делать все. И косить, и пахать, и сеять, и хлеб печь, и кузнечить.

Потом он перешел к моей личности.

– В твои годы я работал не хуже отца. Даже подумывал отделиться. А ты мешок набить не можешь. Придется заново набивать.

У меня ломило все тело, и я с ненавистью следил за солнцем, которое не думало опускаться.

– Будете мне помогать каждый день. Надо крышу починить, кизяков наделать, лебеды насушить. Кроликов разведем.

Делать кизяки… разводить кроликов… Прощай, лес, речка, могила фрица. Это было ужасно.

– Видите ли (я никак не мог привыкнуть называть его на «ты»), в сущности вы правы – чтобы жить, надо работать. Но, чтобы хорошо работать, надо любить свое дело, надо иметь талант, призвание. А у нас призвания к крестьянскому труду нет. Поэтому мы согласны помогать вам по мере сил и возможностей, только это должно делаться на добровольных началах.

Отец выслушал меня невнимательно.

– А к чему же у вас есть талант?

– Я пишу стихи…

– Стихи? – Отец был удивлен.

Я прочел стихи, которые написал нищему.

Стихи, кажется, произвели впечатление на отца, он задумался, но потом сказал:

– Стихи – не работа. Я хочу, чтобы ты был кузнецом! Кузнец – самая почетная профессия.

– Но вы забыли, что я этого не хочу.

– Захочешь. Любовь приходит во время работы.

Отцу, видно, надоел спор.

– Ну, поднимайся, пошли, – сказал он. – Время уже к вечеру. Брехать – не пахать.

Я понял, что выяснение отношений было бесполезной затеей.

– Я не пойду, – сказал я.

– Это почему же? – удивился отец.

– Эмансипация, – сказал я первое, что пришло в голову.

Отец был озадачен. Слово «эмансипация», видно, не было ему знакомо. Мы посидели молча.

– Ты любишь умничать, – буркнул наконец он. – А работать не любишь. Я заметил это сразу. Придется за тебя взяться как следует.

– Восприимчивость коры больших полушарий, – перебил я его, – зависит от внешних раздражителей, в частности от сигналов, падающих на заднюю стенку сетчатки.

– Ну и что?

– Как что? Получается градация интерпретаций.

Отец поднял на меня тяжелый немигающий взгляд. Он не знал, как поступить. С одной стороны, ему, видно, очень хотелось съездить мне по уху, с другой стороны – за ученость не бьют. Лицо отца налилось кровью.

– Ну вот что! – крикнул он. – Хотите вы или нет: я пришел! Пришел, и все! Будете слушаться! Нет – буду драть ремнем. Умники!

– Император Веспасиан никогда не злился, – сказал я.

– Кто? – машинально спросил отец.

– Веспасиан. Римский император. Разве вы не слышали про него?

Воцарилось молчание.

– Ах, ты…

Я вовремя увернулся от чугунной руки и отбежал в сторону.

– Вольности друзей, колкости стряпчих, строптивость философов нимало его не беспокоили. Ссыльный киник Деметрий, повстречав его в дороге, не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться и даже стал на него лаяться, но император только обозвал его псом.

Больше отец не мог выдержать. Он рванул за мной. Я припустился со всех ног.

Об императоре Веспасиане я узнал из разодранной книжки, которую нашел на свалке. Книга была с буквой «ять» и так понравилась мне, что я выучил ее наизусть. Там подробно рассказывалось о жизни Веспасиана и других римских императоров. Знать ее наизусть было очень удобно. Например, начинает человек оскорблять тебя, а ты ему цитату из жизни Веспасиана – раз: мол, император так не делал. Пока человек стоит с вытаращенными глазами, ты взял и спокойно ушел. Хотя цитаты были очень умные, они почему-то всех раздражали, а некоторых даже доводили до трясучки.

Однажды нас поймал в колхозном саду сторож и отодрал крапивой. Пацаны, когда отбежали на безопасное расстояние, дразнили и обзывали его по-всякому, а он лишь довольно смеялся. Но стоило мне сказать, что император Веспасиан так бы не сделал, сторож страшно разволновался и гнался за мною целый километр.

Император Веспасиан оказал довольно сильное влияние на мою жизнь. Благодаря ему я прослыл в школе ехидой и себе на уме, хотя ни тем, ни другим я не был. Но самое главное, я совершенно неожиданно попал в сложные отношения с нашей историчкой Марией Степановной, по прозвищу Мария Стюарт. Как известно, Мария Стюарт прославилась жестокостью. Мария Степановна мало чем от нее отличалась, разве что жила немного позже. От этой Марии Стюарт у нас весь класс стал психованный. Например, рассказывает пацан про какие-нибудь там племена, а Мария Степановна сидит да поддакивает – маленькая такая, добренькая: да, да, правильно, молодец, мол… А потом как вскочит, очками засверкает: в каком году такая-то битва была?

– В 1671, – врет пацан.

– Нет. В 1671 другая битва была. Какая?

– Куликовская, – называет пацан единственную битву, которую он знает.

– Нет! Куликовская битва была не тогда. Ну-ка вспомни, в каком году была Куликовская битва?

– До нашей эры, – делает последнюю отчаянную попытку пацан.

Мария Степановна так и впивается в него очками.

– А когда наступила наша эра?

– За триста лет до Куликовской битвы, – выкидывает еще один финт пацан, но Мария Стюарт безнадежно машет рукой: садись, мол, «два», ничего не знаешь. Пацан плетется к себе на место, а историчка ему вдогонку:

– Ты хоть год-то своего рождения помнишь?

Измученный пацан останавливается и начинает морщить лоб.

– Тысяча девятьсот… нет, тысяча восемьсот тридцать шестой…

– 1935, – подсказывают ему с места.

– 1935! – радостно кричит пацан, надеясь, что ему поставят за это тройку, но, конечно, бесполезно.

Даже у наших отличников по истории не было пятерок.

– Я не знаю на пятерку, – любила говорить Мария Степановна. – Да что я! Сам Пимен не знал на пятерку!

Однажды я крепко подзалетел на жизнях королей, и меня все больше и больше засасывало в глубь веков. Я отчаянно метался от одного короля к другому, пока мне не пришла спасительная мысль. Лишь бы Мария Стюарт клюнула.

– Это было за две тысячи двести лет до правления императора Веспасиана.

Мария Степановна посмотрела на меня удивленно. Еще никто не делал таких бросков. Она взяла ручку и долго что-то высчитывала на промокашке.

– Нет, – сказала она. – Не попал.

Я замер.

– Да, не попал. Опять. А когда царствовал император Веспасиан? – все-таки не удержалась она от любимого вопроса.

– Веспасиан родился в земле сабинов, – начал я торопливым, срывающимся голосом, – близ Реате, в деревушке под названием Фалакрины, вечером, в пятнадцатый день до декабрьских календ, в консульство Квинта Сульпиция Камерина и Гая Помпея Сабина, за пять лет до кончины Августа…

Мария Стюарт глядела на меня стеклянными глазами, но все-таки по привычке выдавила:

– А когда… скончался… Август?

– Скончался он в той же спальне, что и его отец Октавий, в консульство двух Секстов, Помпея и Апулея, в четырнадцатый день до сентябрьских календ, в девятом часу утра, не дожив тридцати пяти дней до полных семидесяти шести лет.

В классе стояла такая тишина, что было слышно, как у Мишки возился в коробке таракан, которого он принес, чтобы пустить в валенок кому-нибудь из девчонок.

– Так… – наконец опомнилась Мария Стюарт. – Садись. Останешься после уроков.

Класс захихикал. Первый раз за все время. Обычно на уроках Марии Стюарт царило гробовое молчание или раздавались всхлипывания провалившихся девчат.

После звонка меня окружили, жали руки, хотя до этого у меня были плохие отношения с классом, все из-за того же Веспасиана. Одно время мне даже из-за этого императора хотели сделать «темную.