Страница:

– Не пей! – срывая с лица мешковину, закричал что есть силы Дёмка. Сам не помня, что делает, он зачерпнул из сумки горсть белой крупки и бросил в костёр, вокруг которого пили детские. Метнулся к другому костру, бросил новую горсть. С двух сторон повалил белый пахучий дым. Дружинники захлебнулись, окаменели от страха. Лупан догадался, откуда дым, Дёмка увидел искажённое злобой лицо, метнул нож. Лупан охнул, схватился рукой за плечо, осел в рыхлый снег.

Дёмка крикнул князю:

– Беги! – и побежал впереди к бившимся на привязи испуганным лошадям. Князь не заставил ждать. Дёмка рассёк ремённую привязь, помог окованному князю взобраться в седло. Впрыгнул сам. Он действовал быстро, но словно не с ним всё это происходило. Почуяв свободу, кони мигом выбрались на дорогу и помчались во весь опор. Вдогонку неслись проклятия детских, продолжавших барахтаться в едком дыму.

Ночь выдалась тёмная, без луны и без звёзд. Если б не снег, то хоть глаз коли. Настоящее время для побега. Кони мчались – лишь ветер свистел и бились о землю снежные комья, летевшие из-под копыт. Других звуков чёрная ночь не посылала. Два всадника, конь о конь, неслись через тьму. Казалось, на всей земле больше не было ни души. И вдруг ожила, проснулась дорога. Загудел притоптанный снег.

– Кони резвые, вынесут! – крикнул Дёмка.

– Кабы не руки скованные да держать бы меч! – раздалось в ответ.

Гул нарастал, становился ближе. Звуки надвигались со всех сторон, зажимали в кольцо.

Дёмка и князь мчались рядом. Кони неслись голова к голове.

– Догонять станут – я сдамся, один мне конец, а ты скачи и помни: ты для меня как брат.

– Вынесут или вместе погибнем! – прокричал Дёмка.

Ближе, ближе погоня. От топота конских копыт дрожит под снегом земля. Гул поднимается к самому небу.

– Скачи, не оглядывайся. До самой смерти вспоминать тебя буду! – Князь подобрал поводья, готовясь в любой момент остановить коня и, перекрыв дорогу, спасти храброго мальчонку.

– Что это? Князь, смотри! – крикнул Дёмка.

Впереди показались огни. Мелькнули, исчезли, вспыхнули снова. Словно кто-то сгрёб с неба светлые звёзды и пригоршней бросил на землю. Огни не стояли – они двигались, приближались. Сзади – всё нараставший топот копыт. Впереди – пляска огней.

– Что это, князь?

– Спасение, названый мой брат. – Иван Ростиславович ослабил поводья. – Это подмога.

С факелами в руках навстречу неслась черниговская дружина.

– Выручили! Выручили! – орал Федька Жмудь.

Он скакал первым. Факел, зажатый в мощной ручище, высоко выплясывал над головой. Пламя взмывало и билось как распущенный по ветру стяг.

Часть вторая

На клязьминских кручах

Как скоро Андрей Юрьевич известие о смерти отцовской получил, так скоро себя великим князем во всей Руси он объявил и ко всем князьям о том писал. Суздальцы и ростовцы и другие грады, июля, первого дня, собравшись в великом множестве, с радостью крест ему целовали, поскольку из-за его храбрости, справедливости и доброго правления всенародно больше всех братьев его любили.

Русский историк В. Н. Татищев. XVIII век

Великий князь Андрей нарёк место то Боголюбовым, потому и сам стал Боголюбским прозываться. Потом он город там построил и двор свой княжий близ новосозданной Рождественской церкви поставил и очень место то полюбил и жил там.

Житие Андрея Боголюбского

Глава I. ВСТРЕТИЛ БОЯРИН СТРАХ

Градники выходили на кручи, закатывали рукава неподпоясанных холщовых рубах. Над головами взлетали кирки, опускались и снова – кверху. Издали казалось: взлетают стаи вспугнутых птиц. Цепочкой, друг к другу в затылок, шли землекопы, несли на валы землю. Наполненные с верхом корзины лепились к спинам горбами. На плечах древоделов неспешно проплывали в обхват толщиной колоды, предназначенные для стен.

«Стук-стук-перестук», – стучали топоры вдоль правого берега Лыбеди. «Стук-стук да постук», – вторило клязьминское левобережье. «Ух-у-ух, у-у-ух», – ухали под кувалдами сваи.

Оживлённые лица, потные лбы, задорные перебранки.

– За небо цепляйся, не то улетишь! – кричали внизу.

– Под ноги гляди, о землю споткнёшься! – отвечали со стен.

Обмотанные пеньковым канатом брёвна ползли наверх.

– Держи, пошла, пошла!

Стук топоров и заступов стелился вместе с туманом, уплывал по рекам с водой, цепляясь за тучи, передвигался по небу. «Строится стольный город», – неслась во все стороны гордая весть. «Срединная Русь набирает силу», – долетало до Киева.

Гусляры любили рассказывать, как бахвалился Илья Муромец, что прибыл он в Киев-град прямоезжей дорогой, и не верил богатырю – крестьянскому сыну киевский князь. Потому князь не верил, что лежал город Муром в землях срединных, за лесами Дебрянскими, дремучими. Там жил-поживал Соловей-разбойник, и не было проложено через Залесье пути-дороженьки прямоезжей.

Как праздника ожидал Андрей Юрьевич начала работ. Едва освободила весна реки от ледового заточения и сдёрнула с полей снеговые ковры, прозвучало княжье его слово. И потянулись на восход и закат новые земляные гребни. Устья окраинных оврагов соединились высокими перемычками.

– Были бы человеку крылья даны или рукой за облако ухватиться, посмотреть с высоты, какие очертания примет город, – обернувшись к Андрею Юрьевичу, проговорил Пётр.

– Были бы человеку крылья даны или рукой за облако ухватиться, посмотреть с высоты, какие очертания примет город, – обернувшись к Андрею Юрьевичу, проговорил Пётр.

– Взлетать не потребуется, боярин, – весело ответил князь. – Словами скажу, что видят соколы, синицы да ласточки. Кажется птицам небесным, будто лежит между синими реками наконечник копья, оброненного богатырём. Тупым концом копьё повёрнуто к Киеву, остриём нацелилось на Рязань.

Князь и Пётр стояли на южном валу, где велись основные работы. Князь был весел. Он года сбрасывал с плеч, когда выходил на валы. Пётр, не в пример обыкновенному, казался обеспокоенным. То и дело бросал он на князя быстрый потаённый взгляд. Скоро ли отпустит? Диво дивное приключилось вчера с боярином, и ему не терпелось покинуть валы. Под вечер на торгу встретил он девицу – королевну заморскую. И прежде она на пути попадалась, а тут словно огнём обожгло. Душа в синих глазах потонула, руки-ноженьки молодецкие сковала золотая коса. Бросился Пётр за девицей, попытался ласково заговорить. Она же в ответ: «Ступай своей дорогой, боярин. Народ созову» – и быстрее ножками засеменила. Пётр не растерялся, прикинул, из какой лавчонки девица выпорхнула, насел на купца: «Кто такая, как зовут, где проживает?» Упёрся седобородый: «Не знаю, боярин, о ком расспросы ведёшь. Много красавиц заглядывают в мою лавчонку. Подвески и браслеты что для боярских жён, что для мизинных людей – для всех у меня припасены. Не прикажешь ли показать?» На торгу, у кого Пётр ни выпытывал, у всех был один ответ, как сговорились: «Не знаем, про которую выспрашиваешь, боярин. Синих глаз и кос золотых во Владимире не сосчитать. Поглядеть, так каждая раскрасавица». – «Такая лебедь одна». – «Тогда жди-пожди, в другой раз встретишь». Не приучен был Пётр ждать. Если что приглянулось, вынь да положь. На счастье, мужичонка к нему придвинулся, тощий, лицо испитое, нетрезвый, должно быть, с утра. «Иди следом, боярин, да чтоб вместе нас не приметили». Пётр пошёл. Мужичонка завёл его за складские сараи, по сторонам огляделся, зашептал: «Не веди расспросы, боярин, не скажут тебе владимирцы». – «Ты, что ли, скажешь?» – «Скажу, коли не выдашь». – «Зачем выдавать? Дам – вот, держи». Пётр сорвал с пояса кошелёк. Мужичонка заулыбался, затряс головой. «При такой твоей доброте дом покажу, где лебёдушка проживает». – «За показ отдельно получишь. Веди». – «Нет, боярин, сегодня туда нельзя, к темноте дело движется». – «Когда можно?» – «Завтра до темноты». – «Ладно, завтра. Освобожусь – приду». – «За воротами буду ждать. Оттуда мы мигом».

Солнце на полдень повернуло, а князь и не думал спускаться с валов. Теперь он стоял возле Федотовых плотников и смотрел со вниманием, как артель распускала дубовые брёвна на доски. Топоры в привычных руках ходили будто бы с лёгкостью, на самом деле с силой врезались в дерево. Доски получались гладкими, без уступов и выщербин, словно вырубленные сверху донизу единым взмахом меча.

Солнце на полдень повернуло, а князь и не думал спускаться с валов. Теперь он стоял возле Федотовых плотников и смотрел со вниманием, как артель распускала дубовые брёвна на доски. Топоры в привычных руках ходили будто бы с лёгкостью, на самом деле с силой врезались в дерево. Доски получались гладкими, без уступов и выщербин, словно вырубленные сверху донизу единым взмахом меча.

Возле Федота, приспособив вместо скамьи чурбан, расположился Кузьмище Киянин. Летописца и плотника часто видели вместе. Один был книжник, другой – рукодел, один был молод, время другого к старости повернуло, а соединила их крепкая дружба. Нравилось им друг у друга знания перенимать.

– Так я тебе, Кузьма, доложу, – звучал сквозь перестук топоров неторопливый говор Федота. – Много ты сказов осилил про стародавние времена, руби-топор, а того не знаешь, что помогла Илье Муромцу одолеть Соловья-разбойника зелена трава, прозываемая «могущеник». Слышал про это?

– Не слышал. Где же растёт удивительная трава?

– При воде растёт, вот где. Дело так вышло. Перед самой битвой отправился богатырь Илья Муромец к лесному ручью. Видит, жёлтые цветы по бережку на выпрямленных стеблях качаются. Вдохнул Илья запах кореньев, и вошла в него сила великая, храбрость безмерная. Потому и назвали цветы «могущеник». Отвар из кореньев сварить, пчелиной смолки добавить – вот тебе и живая вода, руби-топор. Кровь, из раны текущую, в миг один остановит, силы раненому в один час возвернёт. Я без сулеи с отваром, как без топора, в лес не хожу. Топор и сулея всегда при мне.

– Скажи-ка, Федот, – вступил в разговор князь. – Случалось тебе слышать про орудие с железными зубьями? Пилой прозывается. Дерево, сказывают, как сало режет.

– Слышал, князь-отец наш, – усмехнулся Федот.

– Что же одним топором довольствуешься?

Федот работу прервал, уставился удивлённо на князя.

– Мудрый ты человек, князь-отец наш, книжный и в деле нашем, не в пример моему дружку Кузьмищу Киянину, ладно разбираешься. А не к месту пилу помянул, попусту слово молвил.

– Так ли уж попусту?

– Пила – орудие глупое. Зубья придуманы для слаборуких, и дерево от пилы слабеет, волокна размягчаются. Другое дело топор, руби-топор. Рубит как меч. Поры в дереве закупорятся, сырость не попадёт. Рубленая изба двести и триста лет простоит, к дальним правнукам перейдёт. Пилой-ка попробуй.

Федот в сердцах схватился за топор, сердито застучал, но не удержался, любовно провёл ладонью по гладкой доске.

– Видишь, доски дубовые, а словно из меди отлиты.

– Для чего столько дуба заготовляете?

Князь готов был часами вести разговоры с градниками. Надменность свою он оставлял на подворье, приходя на валы, делался обходителен, прост. Нравилось это мизинным людям.

– Зачем, говоришь, доски понадобились, князь-отец наш? – не сразу отозвался Федот. – Тебе одному скажу, без боярина, руби-топор. Дело-то, как бы сказать, государственное.

Федот отвёл князя в сторону.

– Стены двойные ставим, оттого и досок вдвое идёт, – донеслась неторопливая речь. – Помнишь, сказывал тебе про ловушки для звуков? Чуть начнут подкоп рыть – двойные стены сразу оповестят. К примеру сказать, как короб гуслей или гудка, так же и стены двойные – каждый звук вдвое усиливают.

Пётр назад отошёл, словно не желая мешать разговору, и чуть не бегом припустил с валов. Мужичонка, как сговорились, ждал за воротами. При виде Петра он поскрёб горстью в затылке, сморщил короткий приплюснутый нос:

– Эх, грех непростительный на душу беру.

– Не мети языком, как помелом торг, грех на себя перекину.

– Идти туда боязно, боярин, одумаешься, может быть.

– До сей поры со страхом не встретился, любопытствую повидать.

– Страх страху рознь. Бывает, вовек не оправишься.

– Надоел пустой болтовнёй, веди, коли взялся.

Пётр метнул из-под тонких бровей нетерпеливый злой взгляд, рукой коснулся кинжала. Вздыхая и мелко крестясь, мужичонка поплёлся вдоль кромки оврага, по тропинкам, проложенным среди землянок и обнесённых частыми кольями изб.

– Куда ведёшь? – окликнул Пётр провожатого, когда тот начал спускаться вниз. – За оврагом жилищ не имеется.

– Есть, боярин, одна изба. В самом лесу стоит.

– Смотри, коли обман, навсегда в овраге останешься.

– Какой обман! – Мужичонка махнул рукой. Видно, крепко он был не рад, что ввязался, трясся почище, чем в огневице.

Пётр обогнал мужичонку, первым перепрыгнул через ручей, стал карабкаться вверх. Ноздри защекотал сладкий весенний дух. Склон стоял, как молоком облитый, весь в белой черёмухе. Малиновки, пеночки, иволги пели и щебетали в кустах.

– Хоть режь, хоть руби, боярин, – дальше с места не двинусь, – проговорил мужичонка, едва взобрался наверх. – Место тебе покажу – и назад. Может, и ты одумаешься?

– Знать, страх вместе с тобой родился. Чего страшишься?

Мужичонка уставился в землю, с трудом произнёс:

– В том лесу «хозяин» живёт.

– Сам, что ли, видел?

– Кабы видел, в живых не ходил. Гордей вон, кузнец, с ним знался – и нет Гордея. Лебёдушка-то твоя – его дочь.

– Что же она среди леса одна живёт?

– Брат был при ней, да пропал, провалился, словно сквозь землю. Люди сказывают, «хозяин» и тут руку приложил.

Пётр поёжился. Ему приходилось слышать про Гордееву смерть. Но не отступать же, однако, с половины дороги.

– Говори, где дочь Кузнецова живёт, и проваливай.

– Видишь, деревья стеной стоят и вдруг воротами расступаются? Туда и иди. Будет поляна с кузницей, дальше изба.

Пётр бросил под ноги обещанный кошелёк. Мужичонка мигом схватил, зайцем юркнул в кусты.

– Язык держи за зубами! – крикнул вслед Пётр.

– Будь спокоен, боярин, без выгоды мне болтать, – донеслось сквозь треск ломавшихся веток.

Отмерив путь, указанный мужичонкой, Пётр очутился на поляне. Посередине стояла чёрная кузница, за ней, крыльцом на восход, гляделась изба. Вокруг не было ни души. Прилетел дятел, пристроился к дереву возле крыши и ударил раз и другой, примериваясь, и пошёл долбить изо всех сил. «Откуда птица взялась? – тревожно подумал Пётр. – Предупреждает словно». Страх легонько кольнул ядовитым своим остриём. «Не бывать тому, чтобы Кучковы устрашились». Пётр бегом пересёк поляну, на ходу оправил шитый травами узкий кафтан, минуя ступеньки, вскочил на крыльцо, рванул дверь и вихрем ворвался в избу. Но вихрь ответный заставил его отпрянуть. Взвилось в прыжке лохматое чудище, ударило тяжелей камня, пущенного из пращи. Падая, Пётр увидел близко лезвия острых клыков. Кроваво-красный язык почти коснулся лица. «Оборотень, конец», – успел подумать Пётр и, от страха впадая в беспамятство, услышал вдруг чистый высокий голос, промолвивший властно:

Отмерив путь, указанный мужичонкой, Пётр очутился на поляне. Посередине стояла чёрная кузница, за ней, крыльцом на восход, гляделась изба. Вокруг не было ни души. Прилетел дятел, пристроился к дереву возле крыши и ударил раз и другой, примериваясь, и пошёл долбить изо всех сил. «Откуда птица взялась? – тревожно подумал Пётр. – Предупреждает словно». Страх легонько кольнул ядовитым своим остриём. «Не бывать тому, чтобы Кучковы устрашились». Пётр бегом пересёк поляну, на ходу оправил шитый травами узкий кафтан, минуя ступеньки, вскочил на крыльцо, рванул дверь и вихрем ворвался в избу. Но вихрь ответный заставил его отпрянуть. Взвилось в прыжке лохматое чудище, ударило тяжелей камня, пущенного из пращи. Падая, Пётр увидел близко лезвия острых клыков. Кроваво-красный язык почти коснулся лица. «Оборотень, конец», – успел подумать Пётр и, от страха впадая в беспамятство, услышал вдруг чистый высокий голос, промолвивший властно:

– Оставь боярина, Апря.

Жарко дышащая пасть отодвинулась, тяжёлые лапы освободили грудь.

– Уходи, боярин, и помни, – произнёс тот же голос. – В другой раз объявишься – Апрю не отзову.

Ни жив ни мёртв, Пётр поднялся, пятясь покинул избу.

Расстояние до кузницы он одолел с трудом, едва переступая ослабевшими ногами. Не оправился Пётр даже среди людей, когда вновь очутился посреди городской сутолоки. Весь день то жарко дышащая пасть мерещилась, то чудился гневный девичий голос.

– Что поскучнел, брат Пётр? – спросил за столом князь.

Вечеряли, как повелось, в Малой столовой горнице. К трапезе собрались самые близкие. Челядинцы, бесшумно передвигаясь, обносили тройной ухой и просоленными хрящами. Золотились поджаренной корочкой гуси. На серебряном блюде поверх разварных груш лежали куски зайчатины. В кубках играло вино и смородиновая медовуха. Язычки неподвижного пламени спускавшихся с потолка масляных ламп отсвечивали в густой тёмной влаге. Хмельного не пил один князь. Стоявший за спинкой резного кресла Анбал наполнял драгоценный, в каменьях, кубок розово-красной брусничной водой.

– Случилось что, Пётр? – повторил Андрей Юрьевич свой вопрос. – Поделись, коли беда, вдруг поможем.

Пётр опомнился, встряхнул тёмными кудрями.

– Правда твоя, князь-государь, тужить не с чего. Кто тебе ворог – и нам тот не люб. Тебе хорошо – и нам ладно. Эх, распотешу тебя, князь-государь, былью-небывальщиной. Слушайте и вы, братья-бояре, слушай-послушай, честной народ.

Пётр ударил по невидимым струнам, словно лежали у него на коленях звонкие гусли, широко, нараспев начал:

– А и было то под градом под Владимиром, недалече от посада, за оврагами. Добрый молодец, страха не ведавший, повстречался в лесу со страхом. А и был его страх раскрасавицей, в золотое сияние убранной, а и был его страх волком-оборотнем, проживавшим в избе за кузней.

– Придержи язык без костей! – раздался злой окрик.

Князь вскочил с налитыми кровью глазами. Кулаки тяжело опустились на стол.

– Кто позволил тебе, женатому дурню, красавиц по лесу высматривать? Другой раз услышу – в яму каменную заточу.

За что перед всеми обидел князь? Не посчитался, что родичи старшие рядом сидели. Боярин Борис, недавно назначенный тысяцким, скривил насмешливо губы. Злобный Анбал стрельнул из-за кресла угольными своими глазами.

Никогда не простит Пётр Кучков князю Андрею Юрьевичу незаслуженной этой обиды.

«Стук-стук-перестук», – стучали топоры вдоль правого берега Лыбеди. «Стук-стук да постук», – вторило клязьминское левобережье. «Ух-у-ух, у-у-ух», – ухали под кувалдами сваи.

Оживлённые лица, потные лбы, задорные перебранки.

– За небо цепляйся, не то улетишь! – кричали внизу.

– Под ноги гляди, о землю споткнёшься! – отвечали со стен.

Обмотанные пеньковым канатом брёвна ползли наверх.

– Держи, пошла, пошла!

Стук топоров и заступов стелился вместе с туманом, уплывал по рекам с водой, цепляясь за тучи, передвигался по небу. «Строится стольный город», – неслась во все стороны гордая весть. «Срединная Русь набирает силу», – долетало до Киева.

Гусляры любили рассказывать, как бахвалился Илья Муромец, что прибыл он в Киев-град прямоезжей дорогой, и не верил богатырю – крестьянскому сыну киевский князь. Потому князь не верил, что лежал город Муром в землях срединных, за лесами Дебрянскими, дремучими. Там жил-поживал Соловей-разбойник, и не было проложено через Залесье пути-дороженьки прямоезжей.

Окраиной Киевской державы была Срединная Русь, да не бедной, не захудалой. Леса – богатейшие, удаль рек – богатырская, поля в безлесом Ополье – плодороднейшие. Куда ни глянешь, колышется в рост человека густая рожь, метёлки овса вызванивают тонко. За обладание срединными землями не раз велись меж князьями кровопролитные сечи. Чтобы закрыть Ростов и Суздаль от враждебных Мурома и Рязани, Владимир Мономах утвердил город на вершине Клязьминского хребта. Где торчали обнесённые тыном землянки издревле селившихся здесь людей, поднялся детинец. Крутизну берегов Клязьмы и Лыбеди усилили насыпные валы. Вдоль гребней встали дубовые стены. Воротные и угловые башни выросли до небес. Одним не взял Мономахов город – размерами. Киев и Новгород равнялись с Парижем и Лондоном. Владимир от Суздаля отставал, где уж с Новгородом тягаться.

То пехотою никто да не похаживал,

И на добром коне никто да не проезживал.

Туда серый конь да не прорыскивал,

Птица чёрный ворон не пролётывал.

Как праздника ожидал Андрей Юрьевич начала работ. Едва освободила весна реки от ледового заточения и сдёрнула с полей снеговые ковры, прозвучало княжье его слово. И потянулись на восход и закат новые земляные гребни. Устья окраинных оврагов соединились высокими перемычками.

– Взлетать не потребуется, боярин, – весело ответил князь. – Словами скажу, что видят соколы, синицы да ласточки. Кажется птицам небесным, будто лежит между синими реками наконечник копья, оброненного богатырём. Тупым концом копьё повёрнуто к Киеву, остриём нацелилось на Рязань.

Князь и Пётр стояли на южном валу, где велись основные работы. Князь был весел. Он года сбрасывал с плеч, когда выходил на валы. Пётр, не в пример обыкновенному, казался обеспокоенным. То и дело бросал он на князя быстрый потаённый взгляд. Скоро ли отпустит? Диво дивное приключилось вчера с боярином, и ему не терпелось покинуть валы. Под вечер на торгу встретил он девицу – королевну заморскую. И прежде она на пути попадалась, а тут словно огнём обожгло. Душа в синих глазах потонула, руки-ноженьки молодецкие сковала золотая коса. Бросился Пётр за девицей, попытался ласково заговорить. Она же в ответ: «Ступай своей дорогой, боярин. Народ созову» – и быстрее ножками засеменила. Пётр не растерялся, прикинул, из какой лавчонки девица выпорхнула, насел на купца: «Кто такая, как зовут, где проживает?» Упёрся седобородый: «Не знаю, боярин, о ком расспросы ведёшь. Много красавиц заглядывают в мою лавчонку. Подвески и браслеты что для боярских жён, что для мизинных людей – для всех у меня припасены. Не прикажешь ли показать?» На торгу, у кого Пётр ни выпытывал, у всех был один ответ, как сговорились: «Не знаем, про которую выспрашиваешь, боярин. Синих глаз и кос золотых во Владимире не сосчитать. Поглядеть, так каждая раскрасавица». – «Такая лебедь одна». – «Тогда жди-пожди, в другой раз встретишь». Не приучен был Пётр ждать. Если что приглянулось, вынь да положь. На счастье, мужичонка к нему придвинулся, тощий, лицо испитое, нетрезвый, должно быть, с утра. «Иди следом, боярин, да чтоб вместе нас не приметили». Пётр пошёл. Мужичонка завёл его за складские сараи, по сторонам огляделся, зашептал: «Не веди расспросы, боярин, не скажут тебе владимирцы». – «Ты, что ли, скажешь?» – «Скажу, коли не выдашь». – «Зачем выдавать? Дам – вот, держи». Пётр сорвал с пояса кошелёк. Мужичонка заулыбался, затряс головой. «При такой твоей доброте дом покажу, где лебёдушка проживает». – «За показ отдельно получишь. Веди». – «Нет, боярин, сегодня туда нельзя, к темноте дело движется». – «Когда можно?» – «Завтра до темноты». – «Ладно, завтра. Освобожусь – приду». – «За воротами буду ждать. Оттуда мы мигом».

Возле Федота, приспособив вместо скамьи чурбан, расположился Кузьмище Киянин. Летописца и плотника часто видели вместе. Один был книжник, другой – рукодел, один был молод, время другого к старости повернуло, а соединила их крепкая дружба. Нравилось им друг у друга знания перенимать.

– Так я тебе, Кузьма, доложу, – звучал сквозь перестук топоров неторопливый говор Федота. – Много ты сказов осилил про стародавние времена, руби-топор, а того не знаешь, что помогла Илье Муромцу одолеть Соловья-разбойника зелена трава, прозываемая «могущеник». Слышал про это?

– Не слышал. Где же растёт удивительная трава?

– При воде растёт, вот где. Дело так вышло. Перед самой битвой отправился богатырь Илья Муромец к лесному ручью. Видит, жёлтые цветы по бережку на выпрямленных стеблях качаются. Вдохнул Илья запах кореньев, и вошла в него сила великая, храбрость безмерная. Потому и назвали цветы «могущеник». Отвар из кореньев сварить, пчелиной смолки добавить – вот тебе и живая вода, руби-топор. Кровь, из раны текущую, в миг один остановит, силы раненому в один час возвернёт. Я без сулеи с отваром, как без топора, в лес не хожу. Топор и сулея всегда при мне.

– Скажи-ка, Федот, – вступил в разговор князь. – Случалось тебе слышать про орудие с железными зубьями? Пилой прозывается. Дерево, сказывают, как сало режет.

– Слышал, князь-отец наш, – усмехнулся Федот.

– Что же одним топором довольствуешься?

Федот работу прервал, уставился удивлённо на князя.

– Мудрый ты человек, князь-отец наш, книжный и в деле нашем, не в пример моему дружку Кузьмищу Киянину, ладно разбираешься. А не к месту пилу помянул, попусту слово молвил.

– Так ли уж попусту?

– Пила – орудие глупое. Зубья придуманы для слаборуких, и дерево от пилы слабеет, волокна размягчаются. Другое дело топор, руби-топор. Рубит как меч. Поры в дереве закупорятся, сырость не попадёт. Рубленая изба двести и триста лет простоит, к дальним правнукам перейдёт. Пилой-ка попробуй.

Федот в сердцах схватился за топор, сердито застучал, но не удержался, любовно провёл ладонью по гладкой доске.

– Видишь, доски дубовые, а словно из меди отлиты.

– Для чего столько дуба заготовляете?

Князь готов был часами вести разговоры с градниками. Надменность свою он оставлял на подворье, приходя на валы, делался обходителен, прост. Нравилось это мизинным людям.

– Зачем, говоришь, доски понадобились, князь-отец наш? – не сразу отозвался Федот. – Тебе одному скажу, без боярина, руби-топор. Дело-то, как бы сказать, государственное.

Федот отвёл князя в сторону.

– Стены двойные ставим, оттого и досок вдвое идёт, – донеслась неторопливая речь. – Помнишь, сказывал тебе про ловушки для звуков? Чуть начнут подкоп рыть – двойные стены сразу оповестят. К примеру сказать, как короб гуслей или гудка, так же и стены двойные – каждый звук вдвое усиливают.

Пётр назад отошёл, словно не желая мешать разговору, и чуть не бегом припустил с валов. Мужичонка, как сговорились, ждал за воротами. При виде Петра он поскрёб горстью в затылке, сморщил короткий приплюснутый нос:

– Эх, грех непростительный на душу беру.

– Не мети языком, как помелом торг, грех на себя перекину.

– Идти туда боязно, боярин, одумаешься, может быть.

– До сей поры со страхом не встретился, любопытствую повидать.

– Страх страху рознь. Бывает, вовек не оправишься.

– Надоел пустой болтовнёй, веди, коли взялся.

Пётр метнул из-под тонких бровей нетерпеливый злой взгляд, рукой коснулся кинжала. Вздыхая и мелко крестясь, мужичонка поплёлся вдоль кромки оврага, по тропинкам, проложенным среди землянок и обнесённых частыми кольями изб.

– Куда ведёшь? – окликнул Пётр провожатого, когда тот начал спускаться вниз. – За оврагом жилищ не имеется.

– Есть, боярин, одна изба. В самом лесу стоит.

– Смотри, коли обман, навсегда в овраге останешься.

– Какой обман! – Мужичонка махнул рукой. Видно, крепко он был не рад, что ввязался, трясся почище, чем в огневице.

Пётр обогнал мужичонку, первым перепрыгнул через ручей, стал карабкаться вверх. Ноздри защекотал сладкий весенний дух. Склон стоял, как молоком облитый, весь в белой черёмухе. Малиновки, пеночки, иволги пели и щебетали в кустах.

– Хоть режь, хоть руби, боярин, – дальше с места не двинусь, – проговорил мужичонка, едва взобрался наверх. – Место тебе покажу – и назад. Может, и ты одумаешься?

– Знать, страх вместе с тобой родился. Чего страшишься?

Мужичонка уставился в землю, с трудом произнёс:

– В том лесу «хозяин» живёт.

– Сам, что ли, видел?

– Кабы видел, в живых не ходил. Гордей вон, кузнец, с ним знался – и нет Гордея. Лебёдушка-то твоя – его дочь.

– Что же она среди леса одна живёт?

– Брат был при ней, да пропал, провалился, словно сквозь землю. Люди сказывают, «хозяин» и тут руку приложил.

Пётр поёжился. Ему приходилось слышать про Гордееву смерть. Но не отступать же, однако, с половины дороги.

– Говори, где дочь Кузнецова живёт, и проваливай.

– Видишь, деревья стеной стоят и вдруг воротами расступаются? Туда и иди. Будет поляна с кузницей, дальше изба.

Пётр бросил под ноги обещанный кошелёк. Мужичонка мигом схватил, зайцем юркнул в кусты.

– Язык держи за зубами! – крикнул вслед Пётр.

– Будь спокоен, боярин, без выгоды мне болтать, – донеслось сквозь треск ломавшихся веток.

– Оставь боярина, Апря.

Жарко дышащая пасть отодвинулась, тяжёлые лапы освободили грудь.

– Уходи, боярин, и помни, – произнёс тот же голос. – В другой раз объявишься – Апрю не отзову.

Ни жив ни мёртв, Пётр поднялся, пятясь покинул избу.

Расстояние до кузницы он одолел с трудом, едва переступая ослабевшими ногами. Не оправился Пётр даже среди людей, когда вновь очутился посреди городской сутолоки. Весь день то жарко дышащая пасть мерещилась, то чудился гневный девичий голос.

– Что поскучнел, брат Пётр? – спросил за столом князь.

Вечеряли, как повелось, в Малой столовой горнице. К трапезе собрались самые близкие. Челядинцы, бесшумно передвигаясь, обносили тройной ухой и просоленными хрящами. Золотились поджаренной корочкой гуси. На серебряном блюде поверх разварных груш лежали куски зайчатины. В кубках играло вино и смородиновая медовуха. Язычки неподвижного пламени спускавшихся с потолка масляных ламп отсвечивали в густой тёмной влаге. Хмельного не пил один князь. Стоявший за спинкой резного кресла Анбал наполнял драгоценный, в каменьях, кубок розово-красной брусничной водой.

– Случилось что, Пётр? – повторил Андрей Юрьевич свой вопрос. – Поделись, коли беда, вдруг поможем.

Пётр опомнился, встряхнул тёмными кудрями.

– Правда твоя, князь-государь, тужить не с чего. Кто тебе ворог – и нам тот не люб. Тебе хорошо – и нам ладно. Эх, распотешу тебя, князь-государь, былью-небывальщиной. Слушайте и вы, братья-бояре, слушай-послушай, честной народ.

Пётр ударил по невидимым струнам, словно лежали у него на коленях звонкие гусли, широко, нараспев начал:

– А и было то под градом под Владимиром, недалече от посада, за оврагами. Добрый молодец, страха не ведавший, повстречался в лесу со страхом. А и был его страх раскрасавицей, в золотое сияние убранной, а и был его страх волком-оборотнем, проживавшим в избе за кузней.

– Придержи язык без костей! – раздался злой окрик.

Князь вскочил с налитыми кровью глазами. Кулаки тяжело опустились на стол.

– Кто позволил тебе, женатому дурню, красавиц по лесу высматривать? Другой раз услышу – в яму каменную заточу.

За что перед всеми обидел князь? Не посчитался, что родичи старшие рядом сидели. Боярин Борис, недавно назначенный тысяцким, скривил насмешливо губы. Злобный Анбал стрельнул из-за кресла угольными своими глазами.

Никогда не простит Пётр Кучков князю Андрею Юрьевичу незаслуженной этой обиды.

Глава II. ЛЕСНОЕ СВЯТИЛИЩЕ

До вечера просидела Иванна возле оконца, смотревшего в лес. В избу вползали серые сумерки, и мысли текли невесёлые, под стать сгущавшейся темноте. Опасно было здесь оставаться. Боярин от первого страха оправится и снова придёт, а деться куда? Если к людям в посад уйти, Апря погибнет. Хоть и бегает он по лесу один, но настоящих волчьих повадок не знает, и в стаю его не возьмут. Податься с Апрей в глухие леса, ближе к Москва-реке? Но как покинуть Владимир? Оборвётся тогда тонкая нить: за один конец Иванна держится, другой – в дальние дали к Дёмке протянут. Что ни месяц, вручал старый Евсей завёрнутую в тряпицу берёсту, добавляя при этом: «Торговый гость из Курска доставил… Нарочный из Чернигова ночью привёз… Вновь из Чернигова…» Приходили письма из разных мест, сообщали одно и то же: «Дело важное, вернусь – расскажу. Жди. Дементий». Два года без малого миновало. Долго ли ещё ожидать.

Тьма сменила серые сумерки. Невидящими глазами Иванна смотрела в лес. Апря свернулся клубком и тихо посапывал.

Но видно, недаром придумали поговорку «Утро вечера мудренее». Рассвет наступил лазоревый, звонкий. Мрачные мысли рассеялись как туман. Иванна сообразила, что есть у них с Апрей убежище и близкое, и надёжное. Второй год она туда не заглядывала, без Дёмки унылым казался путь. Теперь раздумывать не приходилось. Иванна сложила в корзину еду, свернула войлок и тёплый платок, служившие постелью, по дороге набрала вязанку хвороста. От берёзы с двумя стволами тропа шла в сторону Суздальской дороги, но, не доходя, сворачивала через ольшаник к болоту. Сто или, может быть, двести лет по болоту никто не хаживал. Один только Дёмка отважился вступить в жидкую топь. Зато обнаружил он потайную тропку, вывевшую в лесное святилище, и нашёл там среди валунов серый скуливший комочек.

Иванна двигалась следом за Апрей. Волк хорошо знал тропу. Кто, когда её проложил под водой – ни Иванна, ни Дёмка не ведали. Выходила тропа к краю болота, где густо росли кусты, скрывавшие от постороннего взгляда пологий песчаный холм. Выровненная поверху площадка казалась покрытой снегом – таким чистым и белым был здесь песок. Посередине высился грубо отёсанный каменный столб, зажатый у основания серыми валунами. «Словно каменный великан палец в небо поднял, – рассказывал Дёмка, когда вернулся домой, побывав на холме впервые. – Вдруг слышу: камень скулит. Сначала я испугался, потом руку за валуны просунул и вытащил волчонка».

Волки – звери чадолюбивые, детёнышей не бросают. Чужих волчат готовы вскормить, если погибла волчица, выброшенных щенков от собак подбирают и воспитывают как своих. Что же случилось, что остался волчонок один? Суди и ряди – теперь не узнаешь. Ни логова, ни следов Дёмка поблизости не увидел. Произошло всё это в начале мая, а родился волчонок в апреле. К тому времени когда Дёмка его обнаружил, он едва успел глазки открыть. Вот и назвали его Апрель, малое имя – Апря. Вскармливать Апрю пришлось из рожка.

Апря первым вбежал на площадку, уселся возле столба и несколько раз потявкал. Он всегда приветствовал столб, когда попадал на холм. Что вспоминалось ему? Перед столбом чернел выжженный круг, присыпанный отвердевшим пеплом, – отметина, оставленная огнём, знак, что пел и плясал здесь когда-то в честь бога Сварога его сын Сварожич-огонь.

Апря первым вбежал на площадку, уселся возле столба и несколько раз потявкал. Он всегда приветствовал столб, когда попадал на холм. Что вспоминалось ему? Перед столбом чернел выжженный круг, присыпанный отвердевшим пеплом, – отметина, оставленная огнём, знак, что пел и плясал здесь когда-то в честь бога Сварога его сын Сварожич-огонь.

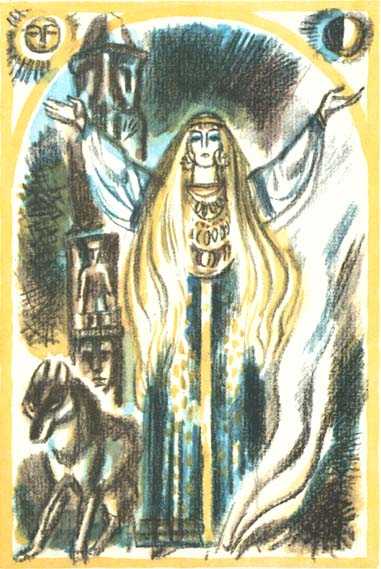

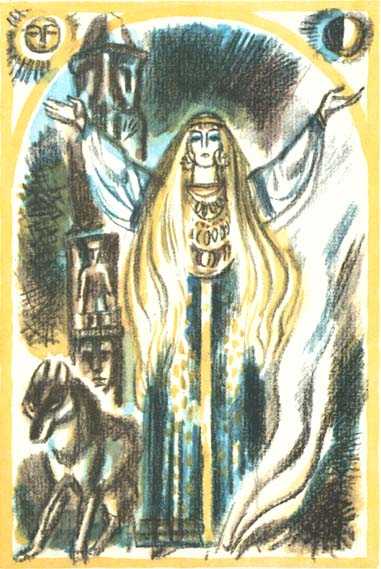

Без малого два века прошло, как Русь приняла христианство. Сброшены были кумиры, установленные Владимиром Красное Солнышко на киевском древнем холме. Деревянный Перун с посеребрённой головой и вызолоченными усами полетел вместе с другими. Но как забыть старых богов, если жили они по соседству – в полях, лесах, реках и даже избах. Тайно сходились люди в священных рощах, украшали венками деревья, лили воду в чаши без дна, чтобы досыта напоить мать-сыру землю. Для бога Сварога разжигали костры. Отцом всем богам Сварог приходился. Не Перун, а Сварог создал вселенную. Он был бог-мастер, создатель, кузнец.

Иванна сбросила хворост на чёрный круг, спустилась к кустам, сломала три ивовых ветви, каждую завязала узлом, пошептала:

– Ивы-провидицы, что вам видится?

От большого столба на юг через всю площадку тянулись столбы поменьше. На самом краю круто вниз обрывались ступени. Покончив с узлами, Иванна достала из короба плошку-светильник, сошла по ступеням в подземный проход. Зашуршали наметённые ветром старые листья. Цеплявший за фитиль огненный язычок разомкнул мрак. Стали видны неровные земляные стены, брёвна, поддерживавшие потолок.

Размерами подземное убежище напоминало землянку. Должно быть, хранили здесь нужную утварь и скрывались от непогоды. Ни стола, ни пристенных лавок не было и в помине. В углу стоял небольшой сундучок. Рядом высился прикрытый плоским камнем бочонок. Иванна с Дёмкой с опаской откинули крышки, когда в первый раз спустились под холм. Потом-то крышки взлетали часто. В сундучке оказался богатый наряд, в стародавние времена принадлежавший жрице Сварога. Достоянием бочонка был крупчатый белый аммоний: курили, должно быть, пахучим дымом в честь бога – создателя и кузнеца. Теперь бочонок на треть опустел: часть белой крупки перекочевала в Дёмкину сумку и короб Иванны. Отец не одобрил бы траты попусту. Аммоний в кузнечном деле употреблялся при пайке и расходовался кузнецами с бережливостью. Но ведь и дымные облака устраивались не для потехи. Белая крупка, попав в огонь, выплывала белым пахучим дымом. Это чудесное свойство аммония Иванна и Дёмка знали с самого малолетства, и аммоний служил им средством защиты, всё равно как воину щит.

Из толщи холма Иванна вышла преображённая. Обычное платье осталось лежать поверх сундучка. Платье, надетое на смену, искрилось от блёсток, нашитых на голубую ткань. Лента очелья, подвески и гривна рассылали светлые праздничные лучи. Медленной поступью, словно наряд превратил её в жрицу Сварога, Иванна двинулась вдоль столбов. На вытянутой ладони лежала плошка-светильник. Струйка пахучего дыма закручивалась вьюнком.

Апря обиженно отодвинулся к краю площадки. Он не любил резкого запаха, огонь он также не одобрял.

Плошка приблизилась к хворосту, сваленному поверх окаменевшего пепла. Плясавший в ней огненный язычок тут же раздвоился. Один язычок остался на фитиле, другой перекинулся на ближние ветви, принялся жадно лизать и заглатывать, хватая добычу снизу. Хворост вспыхнул. Светлое на солнце розово-жёлтое пламя взлетело выше каменного столба. Иванна метнула в костёр первый прут, произнесла нараспев:

– Огонь-Сварожич, наворожи, где брат мой Дёмка, скорее скажи.

Тьма сменила серые сумерки. Невидящими глазами Иванна смотрела в лес. Апря свернулся клубком и тихо посапывал.

Но видно, недаром придумали поговорку «Утро вечера мудренее». Рассвет наступил лазоревый, звонкий. Мрачные мысли рассеялись как туман. Иванна сообразила, что есть у них с Апрей убежище и близкое, и надёжное. Второй год она туда не заглядывала, без Дёмки унылым казался путь. Теперь раздумывать не приходилось. Иванна сложила в корзину еду, свернула войлок и тёплый платок, служившие постелью, по дороге набрала вязанку хвороста. От берёзы с двумя стволами тропа шла в сторону Суздальской дороги, но, не доходя, сворачивала через ольшаник к болоту. Сто или, может быть, двести лет по болоту никто не хаживал. Один только Дёмка отважился вступить в жидкую топь. Зато обнаружил он потайную тропку, вывевшую в лесное святилище, и нашёл там среди валунов серый скуливший комочек.

Иванна двигалась следом за Апрей. Волк хорошо знал тропу. Кто, когда её проложил под водой – ни Иванна, ни Дёмка не ведали. Выходила тропа к краю болота, где густо росли кусты, скрывавшие от постороннего взгляда пологий песчаный холм. Выровненная поверху площадка казалась покрытой снегом – таким чистым и белым был здесь песок. Посередине высился грубо отёсанный каменный столб, зажатый у основания серыми валунами. «Словно каменный великан палец в небо поднял, – рассказывал Дёмка, когда вернулся домой, побывав на холме впервые. – Вдруг слышу: камень скулит. Сначала я испугался, потом руку за валуны просунул и вытащил волчонка».

Волки – звери чадолюбивые, детёнышей не бросают. Чужих волчат готовы вскормить, если погибла волчица, выброшенных щенков от собак подбирают и воспитывают как своих. Что же случилось, что остался волчонок один? Суди и ряди – теперь не узнаешь. Ни логова, ни следов Дёмка поблизости не увидел. Произошло всё это в начале мая, а родился волчонок в апреле. К тому времени когда Дёмка его обнаружил, он едва успел глазки открыть. Вот и назвали его Апрель, малое имя – Апря. Вскармливать Апрю пришлось из рожка.

Без малого два века прошло, как Русь приняла христианство. Сброшены были кумиры, установленные Владимиром Красное Солнышко на киевском древнем холме. Деревянный Перун с посеребрённой головой и вызолоченными усами полетел вместе с другими. Но как забыть старых богов, если жили они по соседству – в полях, лесах, реках и даже избах. Тайно сходились люди в священных рощах, украшали венками деревья, лили воду в чаши без дна, чтобы досыта напоить мать-сыру землю. Для бога Сварога разжигали костры. Отцом всем богам Сварог приходился. Не Перун, а Сварог создал вселенную. Он был бог-мастер, создатель, кузнец.

Иванна сбросила хворост на чёрный круг, спустилась к кустам, сломала три ивовых ветви, каждую завязала узлом, пошептала:

– Ивы-провидицы, что вам видится?

От большого столба на юг через всю площадку тянулись столбы поменьше. На самом краю круто вниз обрывались ступени. Покончив с узлами, Иванна достала из короба плошку-светильник, сошла по ступеням в подземный проход. Зашуршали наметённые ветром старые листья. Цеплявший за фитиль огненный язычок разомкнул мрак. Стали видны неровные земляные стены, брёвна, поддерживавшие потолок.

Размерами подземное убежище напоминало землянку. Должно быть, хранили здесь нужную утварь и скрывались от непогоды. Ни стола, ни пристенных лавок не было и в помине. В углу стоял небольшой сундучок. Рядом высился прикрытый плоским камнем бочонок. Иванна с Дёмкой с опаской откинули крышки, когда в первый раз спустились под холм. Потом-то крышки взлетали часто. В сундучке оказался богатый наряд, в стародавние времена принадлежавший жрице Сварога. Достоянием бочонка был крупчатый белый аммоний: курили, должно быть, пахучим дымом в честь бога – создателя и кузнеца. Теперь бочонок на треть опустел: часть белой крупки перекочевала в Дёмкину сумку и короб Иванны. Отец не одобрил бы траты попусту. Аммоний в кузнечном деле употреблялся при пайке и расходовался кузнецами с бережливостью. Но ведь и дымные облака устраивались не для потехи. Белая крупка, попав в огонь, выплывала белым пахучим дымом. Это чудесное свойство аммония Иванна и Дёмка знали с самого малолетства, и аммоний служил им средством защиты, всё равно как воину щит.

Из толщи холма Иванна вышла преображённая. Обычное платье осталось лежать поверх сундучка. Платье, надетое на смену, искрилось от блёсток, нашитых на голубую ткань. Лента очелья, подвески и гривна рассылали светлые праздничные лучи. Медленной поступью, словно наряд превратил её в жрицу Сварога, Иванна двинулась вдоль столбов. На вытянутой ладони лежала плошка-светильник. Струйка пахучего дыма закручивалась вьюнком.

Апря обиженно отодвинулся к краю площадки. Он не любил резкого запаха, огонь он также не одобрял.

Плошка приблизилась к хворосту, сваленному поверх окаменевшего пепла. Плясавший в ней огненный язычок тут же раздвоился. Один язычок остался на фитиле, другой перекинулся на ближние ветви, принялся жадно лизать и заглатывать, хватая добычу снизу. Хворост вспыхнул. Светлое на солнце розово-жёлтое пламя взлетело выше каменного столба. Иванна метнула в костёр первый прут, произнесла нараспев:

– Огонь-Сварожич, наворожи, где брат мой Дёмка, скорее скажи.