Страница:

ВСЕМИ́РНАЯ ЛИТЕРАТУ́РА, то же, что Мировая литература.

ВСТАВНÁЯ КОНСТРУ́КЦИЯ, часть предложения, не связанная грамматически с его членами, выделенная скобками (тире). Вносит дополнительную информацию: Дятел своё дупло (да ещё парочку запасных) использует постоянно (В. Песков); В таком настроении (буду откровенен) учитель порой бывает придирчив (Е. Ильин).

ВТОРОСТЕПÉННЫЕ ЧЛÉНЫ ПРЕДЛОЖÉНИЯ, формы слова, распространяющие грамматическую основу предложения, присоединяясь к его главным членам. Второстепенные члены предложения обозначают неосновных участников события (дополнение), их признаки (определение и приложение) и место, время, причину, образ действия (обстоятельства).

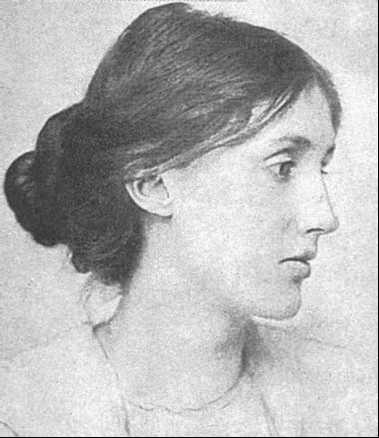

ВУЛФ (woolf) Вирджиния (1882, Лондон – 1941, Сассекс), английская писательница, критик. Дочь историка и литературоведа Лесли Стивена, принадлежала к культурной и интеллектуальной элите Лондона; она была центральной фигурой неформального творческого объединения «Блумсбери», куда входили авангардистски ориентированные художники, писатели и критики, помимо общности интересов имевшие родственные и дружеские связи. Начав литературную деятельность в качестве рецензента (первая публ. – в 1904 в газете «Гардиан»), Вулф проявила себя не только тонким и вдумчивым критиком, но и литературным теоретиком, во многом ответственным за формирование эстетики модернизма. В 1915 г. вышел первый роман писательницы «Путешествие во внешний мир», как и второй роман, «Ночь и день» (1919), вызвавший благожелательный отклик лишь у её ближайших друзей; за ними последовали сборник рассказов «Понедельник и четверг» (1921), романы «Комната Джейкоба» (1922), «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), принёсшие писательнице литературную славу. В этих книгах наглядно воплотились теоретические принципы Вулф: отказ от реалистического изображения действительности, пренебрежение сюжетной динамикой (писательница считала, что «современный» роман должен представлять собой «не череду событий, а развитие переживаний»), гипертрофированный психологизм, призванный передать неповторимое своеобразие и изменчивость человеческой психики. Романистку интересовал не сам человек в его неразрывном единстве внутреннего и внешнего, личного и социального, а лишь фактура человеческого сознания, психологическая реальность как таковая: наплывающие друг на друга ассоциации и воспоминания, летучие мысли и неуловимые оттенки чувств, зыбкие настроения и всплески эмоций. Неудивительно, что главным и, пожалуй, единственным «героем» экспериментальных произведений Вулф является «поток сознания», а персонажи (старательно высвеченные изнутри, но при этом лишённые пластической осязаемости и речевого своеобразия) растворяются в нём почти без остатка.

Из общего ряда модернистских творений Вулф выделяются повесть «Флаш» (1933) и роман-фантасмагория «Орландо» (1928) – остроумная пародия на биографические сочинения и в то же время – своеобразная летопись английской литературы, во многом предвосхищающая игровую эстетику постмодернизма.

Депрессия, вызванная началом 2-й мировой войны и бомбардировками Лондона, недовольство последним романом «Между актами» (1941, опубл. посмертно) – эти и, возможно, другие психологические причины привели писательницу к самоубийству: она утопилась в реке неподалёку от своего дома в Сассексе.

ВУЛЬГÁРНЫЙ СОЦИОЛОГИ́ЗМ, истолкование литературы (философии, искусства) как средства выражения интересов определённого общественного класса, как следствия экономических и исторических изменений. Литература с позиций вульгарного социологизма является орудием классовой и идеологической борьбы. Такая позиция по отношению к литературе характерна для ассоциаций пролетарских писателей, положительно оценивавших только произведения, написанные пролетарскими по происхождению писателями. Корни вульгарного социологизма – в теории общества К. Маркса (литература как часть «надстройки» над экономическим материальным «базисом»), хотя отдельные его черты начали проявляться ещё в философии позитивистов. В советской литературной критике вульгарный социологизм до кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. являлся ведущей тенденцией.

ВЫ́МЫСЕЛ ХУДÓЖЕСТВЕННЫЙ, изображаемые в художественной литературе события, персонажи, обстоятельства, не существующие на самом деле. Вымысел не претендует на то, чтобы быть истинным, но и не является ложью. Это особый род художественной условности, и автор произведения, и читатели понимают, что описываемых происшествий и героев в действительности не было, но вместе с тем воспринимают изображаемое как то, что могло бы быть в нашей повседневной земной жизни или в каком-то другом мире.

В фольклоре роль и место вымысла были строго ограничены: вымышленные сюжеты и герои допускались только в сказках. В мировой литературе вымысел укоренился постепенно, когда произведения словесности начали восприниматься как художественные сочинения, призванные удивлять, восхищать и развлекать. Литературы Др. Востока, древнегреческая и римская литературы в первые века своего существования не знали вымысла как осознанного приёма. Они повествовали либо о богах и мифологических героях и их деяниях, либо об исторических событиях и их участниках. Всё это считалось истинным, происходившим в реальности. Однако уже в 5–6 вв. до н. э. древнегреческие писатели перестают воспринимать мифологические сюжеты как повествования о реальных событиях. В 4 в. философ Аристотель в трактате «Поэтика» утверждал, что основное отличие литературных сочинений от исторических произведений заключается в том, что историки пишут о тех событиях, которые происходили в реальности, а писатели – о тех, которые могли бы произойти.

В начале нашей эры в древнегреческой и римской литературе формируется жанр романа, в котором художественный вымысел – основа повествования. С героями романов (как правило, это влюблённые юноша и девушка) происходят самые невероятные приключения, но в конце концов влюблённые счастливо соединяются. По своему происхождению вымысел в романе во многом связан с сюжетами сказок. С позднеантичных времён роман становится главным литературным жанром, в котором обязателен вымысел. Позднее, в Средние века и в эпоху Возрождения, к ним присоединяется малый прозаический жанр с неожиданным развитием сюжета – новелла. В Новое время формируются жанры повести и рассказа, также неразрывно связанные с художественным вымыслом.

В западноевропейской средневековой литературе художественный вымысел свойствен прежде всего стихотворным и прозаическим рыцарским романам. В 17–18 вв. в европейской литературе был очень популярен жанр авантюрного романа. Сюжеты авантюрных романов строились из неожиданных и опасных приключений, участниками которых были персонажи.

Древнерусская литература, имевшая религиозный характер и ставившая своей целью раскрытие истин христианской веры, до 17 в. не знала вымысла, который считался неполезным и греховным. Невероятные с точки зрения физических и биологических законов жизни события (напр., чудеса в житиях святых) воспринимались как истинные.

Разные литературные направления не одинаково относились к художественному вымыслу. Классицизм, реализм и натурализм требовали достоверности, правдоподобия и ограничивали воображение писателя: произвол авторской фантазии не приветствовался. Барокко, романтизм, модернизм благосклонно относились к праву сочинителя изображать события, невероятные с точки зрения обыденного сознания или законов земной жизни.

Художественный вымысел разнолик. Он может не отступать от правдоподобия в изображении повседневной жизни, как в реалистических романах, но может и полностью порывать с требованиями соответствия реальности, как во многих модернистских романах (напр., в романе рус. писателя-символиста А.Белого «Петербург»), как в литературных сказках (напр., в сказках немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана, в сказках датского писателя Х. К. Андерсена, в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина) или в родственных сказкам произведениях в жанре романа-фэнтези (напр., в романах Дж. Толкина и К. Льюиса). Художественный вымысел – неотъемлемая черта исторических романов, даже если все их герои являются реальными лицами. В литературе границы между художественным вымыслом и достоверностью очень условны и подвижны: их трудно провести в жанре мемуаров, художественных автобиографий, литературных биографий, рассказывающих о жизни известных людей.

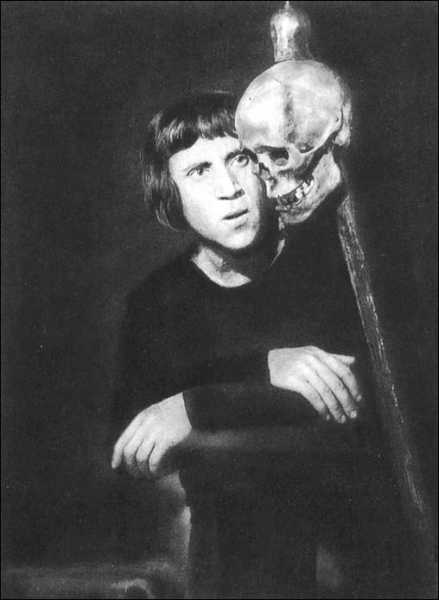

ВЫСÓЦКИЙ Владимир Семёнович (1938, Москва – 1980, там же), русский поэт, артист. В произведениях Высоцкого отчётливо ощущался социальный протест против несправедливости, его глубоко волновало ограничение творческой свободы в тоталитарном обществе. Долгое время его стихи и песни не могли пробиться к аудитории через кордоны запретов и цензурной правки. Этим объясняется тот факт, что при жизни Высоцкого его произведения не печатались. Лишь в 1981 г. был выпущен его первый поэтический сборник «Нерв». Однако творчество Высоцкого было широко известно по магнитофонным записям с концертов. Лирический герой Высоцкого консервативен и имеет свой неопровержимый кодекс чести:

Современному читателю Высоцкий известен прежде всего как поэт-бард. Однако его деятельность в сфере искусства не ограничивается рамками поэзии. В 1960 г. Высоцкий окончил актёрское отделение Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе, после чего работал сначала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, а с 1964 г. – в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Он плодотворно работал в кино: снимался как актёр, для многих кинокартин – «Я родом из детства» (1966), «Вертикаль» (1967), «Хозяин тайги» (1968), «Интервенция» (1968, восстановлен в 1987), «Опасные гастроли» (1969), «Иван да Марья» (1974), «Одиножды один» (1974) – написал песни.

Я не люблю холодного цинизма,

В восторженность не верю, и ещё —

Когда чужой мои читает письма,

Заглядывая мне через плечо.

(«Я не люблю…», 1969)

Возможно, благодаря актёрской деятельности поэтика лирических произведений Высоцкого обогатилась элементами драматургии. Он смог создать яркие, колоритные художественные образы, типические характеры современников, поднялся до глубокого психологического восприятия человеческой натуры. Герои песен Высоцкого – люди самых разных общественных слоёв. Это и фронтовики, и уголовники, и обычные обыватели. Художественные образы, от лица которых вёлся разговор со слушателем, получались у поэта столь зримыми и выразительными, что ему часто приходили письма, где люди спрашивали, в каком полку он служил и в какой тюрьме сидел, хотя в реальной жизни поэт никогда не был осуждён, а в войну был ещё ребёнком.

В связи с тем что в творчестве поэта ироничные, юмористические песни соседствуют с серьёзными лирическими монологами, жанровая палитра его произведений довольно широка. Однако Высоцкий тяготеет к балладе, жанру, удачно совмещающему лирическое начало с развёрнутым эпическим сюжетом. В автобиографичной «Балладе о детстве» (1975) поэт воссоздаёт легко узнаваемые реалии военной и послевоенной эпохи: коридорная система московских коммуналок, воздушная тревога, долгожданная победа и, наконец, метрострой как символ общественных перемен:

В этом лаконичном диалоге ощущается дыхание атмосферы сталинской эпохи, когда израненное многочисленными доносами и репрессиями общество нуждалось не только в материальных прогрессивных переменах, но и в изменении идеологического климата. Народ-победитель уже не хотел и не мог быть узником в своей стране.

Стал метро рыть отец Витькин с Генкой, —

Мы спросили – зачем? – он в ответ:

«Коридоры кончаются стенкой,

А тоннели – выходят на свет!»

Единый лирический герой – сильный, волевой человек с чёткими нравственными ориентирами, мир для которого разделён на чёрное и белое, без полутонов, связывает цикл баллад, написанных для фильма «Стрелы Робин Гуда» (1975). Чувствуется, что автору был близок этот образ благородного разбойника, в чём-то жестокого, но и великодушного героя. Основная идея цикла – утверждение общечеловеческих ценностей, неизменных во все времена. Конкретно-историческое начало в балладах сопрягается с общечеловеческим:

Начиная с сер. 1980-х гг. произведения Высоцкого активно издаются: появляются сборники «Кони привередливые» (1987), «Избранное» (1988), «Четыре четверти пути» (1988), «Поэзия и проза» (1989), «Сочинения в 2-х томах» (девять изданий 1990—97) и др.

И скрываются до срока

Даже рыцари в лесах:

Кто без страха и упрёка —

Тот всегда не при деньгах!

(«Баллада о вольных стрелках», 1975)

ВЯ́ЗЕМСКИЙ Пётр Андреевич (1792, Москва – 1878, Баден-Баден, похоронен в Санкт-Петербурге), русский поэт, литературный критик, мемуарист, академик Петербургской АН (1841). Происходил из княжеского рода, получил прекрасное образование. Старшая сестра Вяземского была замужем за Н. М. Карамзиным, поэтому молодой поэт рос в литературном окружении К. Н. Батюшкова, Д. В. Давыдова. Против литературных «архаистов» выступал в критических статьях, эпиграммах и сатирах, создав маску «замысловатого остряка» (А. С. Пушкин). Участвовал в литературной полемике вокруг баллад В. А. Жуковского («Поэтический венок Шутовского», «Ответ на послание Василию Львовичу Пушкину» и др.), поэм А. С. Пушкина (критические статьи). Критические статьи становились для Вяземского полем пропаганды новых эстетических идей (в частности, он активно разрабатывал понятия романтизма и народности в литературе).

В 1819—25 гг. выступал за конституцию и против крепостного права, но был чужд революционных методов борьбы. Вяземский считал человеческую душу необъяснимой; человек – «на свете нравственном загадка» («Толстому»), но изображение внутреннего мира человека строил аналитически. В своих сатирических куплетах-обозрениях выразил протест против косной жизни России («Когда? Когда?», «Русский бог» и др.). Литературная полемика часто являлась формой политической борьбы («Послание к М. Т. Каченовскому», «К усопшим льнёт, как червь, Фиглярин неотвязный…» и др.).

Вяземский понимал себя поэтом современности, поэтом сегодняшнего дня. Но если в раннем творчестве он находился в согласии со своим временем, то после 1837 г. стал осмыслять современность негативно и за норму принимать прошедшее. Собственную судьбу оценивает как трагедию человека, не способного и не желающего жить в соответствии с нормами века, поэтому так важны мотивы памяти и напрасного ожидания смерти («Родительский дом», «Смерть жатву жизни косит…», «Уж не за мной ли дело стало?»). Вяземский создаёт особый жанр «поминок» («Памяти живописца Орловского», «Поминки», «На память»). С этой проблематикой связана и его мемуарная деятельность.

Вяземский был близок с А. С. Пушкиным, посвящал ему стихи при жизни («1828 год», «Станция») и после смерти («Ты светлая звезда», «Наталии Николаевне Пушкиной», «Осень»), однако был против его антипольского триптиха (трёх стихотворений, в которых Пушкин ратовал за подавление польского восстания). Стихи Вяземского «Станция», «Петербург», «Первый снег» отразились в творчестве Пушкина.

Г

ГАЗÁЛЬ, газель (араб. газаль – ткань), короткое стихотворение на любовную тему в средневековой лирике Ближнего и Среднего Востока. Состоит из бейтов (двустиший), первые строки которых – холостые стихи, а вторые – рифмуются между собой. Последний бейт содержит «тахаллус» (имя или псевдоним) автора. Эту форму часто использовали Саади, Хафиз, Навои и др. В рус. поэзии к газали обращались В. Я. Брюсов и М. А. Кузмин.

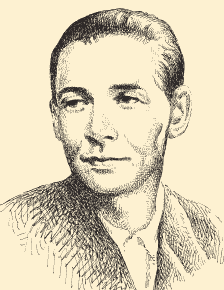

ГАЗДÁНОВ Гайто (настоящее имя Георгий Иванович; 1903, Санкт-Петербург – 1971, Мюнхен), русский писатель.

Г. Газданов

Г. Газданов

Родился в обрусевшей осетинской семье (сам Газданов даже не знал осетинского языка). В 1919 г. после 7-го класса гимназии вступил в Добровольческую армию, с остатками которой в 1920 г. был эвакуирован из Крыма в Турцию, откуда через Болгарию, где завершил среднее образование, уехал во Францию. Занятия литературой Газданов долгое время совмещал с изнурительной работой портового грузчика, слесаря на автозаводе, ночного таксиста (таксистом он проработал почти 25 лет – вплоть до 1953, когда получил должность на радиостанции «Свобода»). Первым значительным произведением прозаика, принёсшим ему известность в литературных кругах рус. зарубежья, стал лирико-автобиографический роман «Вечер у Клэр» (1930) – своеобразное путешествие в глубь человеческой памяти, которое помогает герою-повествователю обрести цельность собственного «я» и достичь полноты духовной жизни, противостоящей забвению и смерти. В романе, вызвавшем почти единодушное одобрение эмигрантских критиков, проявились основные принципы поэтики Газданова: холодновато-отстранённая, ироничная манера повествования, сочетающаяся с эмоциональной напряжённостью и исповедальной открытостью лирических медитаций, перенос центра тяжести с события на его восприятие и осмысление, фрагментарность композиции, отказ от внешнего действия и линейного развития сюжета (движущегося за счёт ассоциативных скачков и смены душевных состояний повествователя). Эти же особенности характеризуют роман «Ночные дороги» (закончен в 1941, издан отдельной книгой лишь в 1952), в котором даётся беспощадно точное изображение парижского дна и его обитателей – проституток, клошаров, алкоголиков и разномастных жуликов; по ходу повествования реальный Париж превращается в зловещий символ одряхлевшей буржуазной цивилизации, а картины ночной, «изнаночной» жизни большого города служат фоном для мрачных размышлений автора о бессмысленной жизни рус. эмигранта на чужбине и абсурдности человеческого существования в целом. «Ночные дороги», как и некоторые послевоенные произведения писателя – романы «Призрак Александра Вольфа» (1947), «Возвращение Будды» (1950), рассказы «Княжна Мери», «Панихида», «Нищий», «Письма Иванова», – явили собой рус. версию литературы экзистенциализма, оставшейся незамеченной по обе стороны «железного занавеса». Лишь в эпоху «перестройки» творчество Газданова стало достоянием российских читателей и было признано одним из крупнейших явлений рус. литературы 20 в.

ГАЙДÁР (настоящая фамилия Голиков) Аркадий Петрович (1904, Льгов Курской губ. – 1941, д. Леплява Каневского р-на Черкасской обл., Украина; похоронен в Каневе), русский писатель.

А. П. Гайдар

А. П. Гайдар

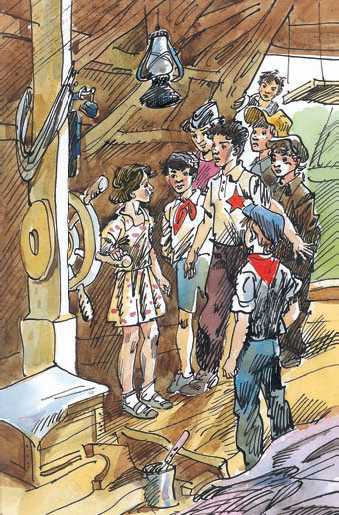

Сын учителя – выходца из крестьянско-солдатского рода – и дворянки, дочери офицера. С 1912 г. семья жила в Арзамасе, где Гайдар в 1914–18 гг. обучался в реальном училище. С 1917 г. будущий писатель – активный большевик, секретарь местной газеты «Молот», на страницах которой впервые опубл. свои стихи; с 1918 г. – патрульный Частей особого назначения (ЧОН), затем боец Красной армии. В 1919 г. Гайдар учился на командных курсах в Москве и Киеве; в 1920 г., после участия в боях с петлюровцами и белополяками, продолжил учёбу в Высшей стрелковой школе в Москве; затем воевал на Кавказском и др. фронтах; в 1922 г. в качестве одного из командиров вёл в Хакасии борьбу с отрядом И. Н. Соловьёва, объявившего себя «императором тайги». В 1924 г. болезнь – следствие контузии головы – вынудила будущего писателя покинуть армию. С 1925 г. Гайдар жил в Перми, Свердловске, Москве, Архангельске, на Дальнем Востоке, активно работая в местных газетах. В июле 1941 г. уехал на фронт корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Отказавшись вылететь из окружённого врагами Киева, остался в партизанском отряде и погиб в коротком бою, идя впереди дозорным и оправдав свой псевдоним, означающий на ряде восточных языков «всадник, скачущий впереди». Подлинный успех, непреходящую любовь читателей и заслуженную славу классика отечественной детской литературы принесли Гайдару его произведения для детей и подростков: поэтичные и серьёзные, проникнутые тёплым юмором и искренним пафосом, подкупающие доверительной интонацией, увлекающие занимательным сюжетом, своеобразными персонажами и благородными идеями, военно-патриотические и революционно-романтические («Р.В.С.», 1926; «Военная тайна», 1935, включающая «Сказку о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»; «Бумбараш», 1937, не окончена), автобиографические («Школа», 1930) и лирико-бытовые («Голубая чашка», 1936; «Чук и Гек», 1939) повести и рассказы. Писатель не боится сталкивать своего маленького героя с острыми проблемами как общечеловеческого (философская сказка «Горячий камень», 1941), так и конкретного сегодняшнего бытия (повести «Судьба барабанщика», 1939, где мальчик-пионер переживает арест отца; «Тимур и его команда», 1940, в которой откликом на большие трудности в жизни страны становится тайная забота смелых и отзывчивых ребят о семьях фронтовиков). Творчество Гайдара оказало огромное влияние не только на литературу, но и на нравственную и культурную жизнь страны (в т. ч. многомиллионное и периодически возникающее движение «тимуровцев», создание клубов «гайдаровцев»).

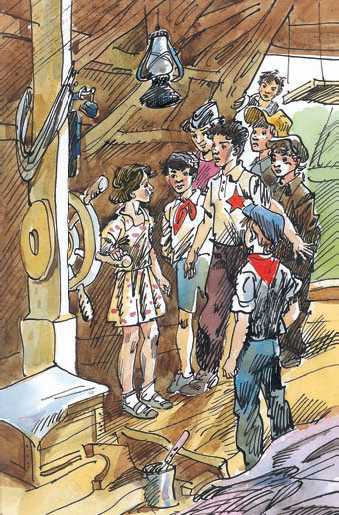

Иллюстрация к повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». Художник М. Лисогорский. 1990-е гг.

Иллюстрация к повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». Художник М. Лисогорский. 1990-е гг.

ГÁЛИЧ (настоящая фамилия Гинзбург) Александр Аркадьевич (1918, Екатеринослав, ныне Днепропетровск – 1977, Париж), русский поэт, драматург. В 1935 г. поступил в Литературный ин-т и Театральную школу им. К. С. Станиславского. С 1938 г. по сценарию Галича и в соавторстве с ним было поставлено много спектаклей и снят ряд кинокартин: пьесы «Походный марш» (др. название «За час до рассвета»), «Вас вызывает Таймыр» (совместно с К. Исаевым), «Под счастливою звездой», «Москва слезам не верит» (совместно с С. Мунблитом), лирическая комедия «На плоту» (кинофильм «Верные друзья», совместно с К. Исаевым), «Сердце бьётся вновь», «Трижды воскресший», кинофильмы «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу» и др. Во время Великой Отечественной войны был одним из организаторов и участников Комсомольского фронтового театра. В 1956 г. пьесой Галича «Матросская тишина» открылась Театр-студия МХАТ. В 1958 г. постановка этой пьесы была запрещена.

А. Галич

А. Галич

Песни Галича поднимали наболевшие социальные проблемы, яростно критиковали общественные пороки. Ему, как и В. С. Высоцкому, одинаково хорошо удавались образы из разных социальных слоёв. Традиции городского романса сочетаются в поэзии Галича с библейскими мотивами, приверженностью к классической традиции. Сквозным героем в его творчестве является профсоюзный активист Клим Петрович Коломийцев.

Наиболее известное поэтическое произведение Галича – «Облака» (1962) о возвратившемся из сталинских лагерей человеке:

Песни Галича с особой остротой обнажали основное противоречие современной ему эпохи – противоречие между словом и делом:

ГАЗДÁНОВ Гайто (настоящее имя Георгий Иванович; 1903, Санкт-Петербург – 1971, Мюнхен), русский писатель.

Родился в обрусевшей осетинской семье (сам Газданов даже не знал осетинского языка). В 1919 г. после 7-го класса гимназии вступил в Добровольческую армию, с остатками которой в 1920 г. был эвакуирован из Крыма в Турцию, откуда через Болгарию, где завершил среднее образование, уехал во Францию. Занятия литературой Газданов долгое время совмещал с изнурительной работой портового грузчика, слесаря на автозаводе, ночного таксиста (таксистом он проработал почти 25 лет – вплоть до 1953, когда получил должность на радиостанции «Свобода»). Первым значительным произведением прозаика, принёсшим ему известность в литературных кругах рус. зарубежья, стал лирико-автобиографический роман «Вечер у Клэр» (1930) – своеобразное путешествие в глубь человеческой памяти, которое помогает герою-повествователю обрести цельность собственного «я» и достичь полноты духовной жизни, противостоящей забвению и смерти. В романе, вызвавшем почти единодушное одобрение эмигрантских критиков, проявились основные принципы поэтики Газданова: холодновато-отстранённая, ироничная манера повествования, сочетающаяся с эмоциональной напряжённостью и исповедальной открытостью лирических медитаций, перенос центра тяжести с события на его восприятие и осмысление, фрагментарность композиции, отказ от внешнего действия и линейного развития сюжета (движущегося за счёт ассоциативных скачков и смены душевных состояний повествователя). Эти же особенности характеризуют роман «Ночные дороги» (закончен в 1941, издан отдельной книгой лишь в 1952), в котором даётся беспощадно точное изображение парижского дна и его обитателей – проституток, клошаров, алкоголиков и разномастных жуликов; по ходу повествования реальный Париж превращается в зловещий символ одряхлевшей буржуазной цивилизации, а картины ночной, «изнаночной» жизни большого города служат фоном для мрачных размышлений автора о бессмысленной жизни рус. эмигранта на чужбине и абсурдности человеческого существования в целом. «Ночные дороги», как и некоторые послевоенные произведения писателя – романы «Призрак Александра Вольфа» (1947), «Возвращение Будды» (1950), рассказы «Княжна Мери», «Панихида», «Нищий», «Письма Иванова», – явили собой рус. версию литературы экзистенциализма, оставшейся незамеченной по обе стороны «железного занавеса». Лишь в эпоху «перестройки» творчество Газданова стало достоянием российских читателей и было признано одним из крупнейших явлений рус. литературы 20 в.

ГАЙДÁР (настоящая фамилия Голиков) Аркадий Петрович (1904, Льгов Курской губ. – 1941, д. Леплява Каневского р-на Черкасской обл., Украина; похоронен в Каневе), русский писатель.

Сын учителя – выходца из крестьянско-солдатского рода – и дворянки, дочери офицера. С 1912 г. семья жила в Арзамасе, где Гайдар в 1914–18 гг. обучался в реальном училище. С 1917 г. будущий писатель – активный большевик, секретарь местной газеты «Молот», на страницах которой впервые опубл. свои стихи; с 1918 г. – патрульный Частей особого назначения (ЧОН), затем боец Красной армии. В 1919 г. Гайдар учился на командных курсах в Москве и Киеве; в 1920 г., после участия в боях с петлюровцами и белополяками, продолжил учёбу в Высшей стрелковой школе в Москве; затем воевал на Кавказском и др. фронтах; в 1922 г. в качестве одного из командиров вёл в Хакасии борьбу с отрядом И. Н. Соловьёва, объявившего себя «императором тайги». В 1924 г. болезнь – следствие контузии головы – вынудила будущего писателя покинуть армию. С 1925 г. Гайдар жил в Перми, Свердловске, Москве, Архангельске, на Дальнем Востоке, активно работая в местных газетах. В июле 1941 г. уехал на фронт корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Отказавшись вылететь из окружённого врагами Киева, остался в партизанском отряде и погиб в коротком бою, идя впереди дозорным и оправдав свой псевдоним, означающий на ряде восточных языков «всадник, скачущий впереди». Подлинный успех, непреходящую любовь читателей и заслуженную славу классика отечественной детской литературы принесли Гайдару его произведения для детей и подростков: поэтичные и серьёзные, проникнутые тёплым юмором и искренним пафосом, подкупающие доверительной интонацией, увлекающие занимательным сюжетом, своеобразными персонажами и благородными идеями, военно-патриотические и революционно-романтические («Р.В.С.», 1926; «Военная тайна», 1935, включающая «Сказку о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»; «Бумбараш», 1937, не окончена), автобиографические («Школа», 1930) и лирико-бытовые («Голубая чашка», 1936; «Чук и Гек», 1939) повести и рассказы. Писатель не боится сталкивать своего маленького героя с острыми проблемами как общечеловеческого (философская сказка «Горячий камень», 1941), так и конкретного сегодняшнего бытия (повести «Судьба барабанщика», 1939, где мальчик-пионер переживает арест отца; «Тимур и его команда», 1940, в которой откликом на большие трудности в жизни страны становится тайная забота смелых и отзывчивых ребят о семьях фронтовиков). Творчество Гайдара оказало огромное влияние не только на литературу, но и на нравственную и культурную жизнь страны (в т. ч. многомиллионное и периодически возникающее движение «тимуровцев», создание клубов «гайдаровцев»).

ГÁЛИЧ (настоящая фамилия Гинзбург) Александр Аркадьевич (1918, Екатеринослав, ныне Днепропетровск – 1977, Париж), русский поэт, драматург. В 1935 г. поступил в Литературный ин-т и Театральную школу им. К. С. Станиславского. С 1938 г. по сценарию Галича и в соавторстве с ним было поставлено много спектаклей и снят ряд кинокартин: пьесы «Походный марш» (др. название «За час до рассвета»), «Вас вызывает Таймыр» (совместно с К. Исаевым), «Под счастливою звездой», «Москва слезам не верит» (совместно с С. Мунблитом), лирическая комедия «На плоту» (кинофильм «Верные друзья», совместно с К. Исаевым), «Сердце бьётся вновь», «Трижды воскресший», кинофильмы «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу» и др. Во время Великой Отечественной войны был одним из организаторов и участников Комсомольского фронтового театра. В 1956 г. пьесой Галича «Матросская тишина» открылась Театр-студия МХАТ. В 1958 г. постановка этой пьесы была запрещена.

Песни Галича поднимали наболевшие социальные проблемы, яростно критиковали общественные пороки. Ему, как и В. С. Высоцкому, одинаково хорошо удавались образы из разных социальных слоёв. Традиции городского романса сочетаются в поэзии Галича с библейскими мотивами, приверженностью к классической традиции. Сквозным героем в его творчестве является профсоюзный активист Клим Петрович Коломийцев.

Наиболее известное поэтическое произведение Галича – «Облака» (1962) о возвратившемся из сталинских лагерей человеке:

В монологе бывшего заключённого звучит тихая радость освобождения. Но с бóльшей силой – глубокая досада на судьбу. Монолог лирического героя обнажает душевную рану, нанесённую репрессиями. Он вспоминает о Колыме и говорит о том, что продрог в тех краях на века. В финале произведения Галич подчёркивает типичность судьбы своего героя:

Я подковой вмёрз в санный след,

В лёд, что я кайлом ковырял,

Ведь недаром я двадцать лет

Протрубил по тем лагерям!..

Социальное благополучие для одних людей добывается за счёт гибели и рабского труда других. Вся эта индустрия работает в государственном масштабе. Данная тема была поднята в произведении «Старательский вальсок» (1963), где рифмуются слова «богачи», «первачи», «палачи», «промолчи». Утрачены романтические мечты о сказочной жизни. Все юношеские стремления к открытиям, к новым жизненным свершениям разбиваются о жестокую прозу реальности. Главным в жизни становится умение приспособиться, вовремя промолчать. Слово «Промолчи!» рефреном звучит в произведении, как магическое заклинание. Начальниками становятся те, кто, «спрятав глаза» и совесть, голосует на собраниях «за», не внемля голосу сердца и разума. Хладнокровное стремление сделать блестящую карьеру заменяет в их душах инициативность, рассудительность, а порой и элементарную порядочность.

И по этим дням, как и я,

Полстраны сидит в кабаках!

И нашей памятью в те края

Облака плывут, облака…

Песни Галича с особой остротой обнажали основное противоречие современной ему эпохи – противоречие между словом и делом: