Эти мысли Володю успокоили.

На следующий день состоялся консилиум.

Шесть человек ученых определяли судьбу Володи.

Не было скепсиса, не было смеха до слез, Эдуард Павлович поработал неплохо над своими друзьями: ученые приняли Володю всерьез.

Были вопросы: с чего началось? Как это отражается на психике, на здоровье? Был вопрос, нравится ли Володе читать чужие мысли. Володя ответил: не нравится.

Все-таки это удивительно и необычайно, сказали ему. Володя согласился.

— Где бы вы хотели работать?

— Вылечите меня, — сказал Володя.

— Видите ли… — Ему объяснили, что случай с ним уникальный. Во всяком случае в медицине. Может быть, и в истории человечества. Поэтому Володя представляет собой ценность.

— Нужно переменить обстановку, понаблюдать за вами.

— Мне надо работать, — сказал Володя, — у меня семья.

Ученые задумались.

— Все ведь работают, — сказал Володя.

— Знаете что, — сказал один из ученых — молодой, но с белыми волосами, — поедемте к нам.

— Куда?

— В Зеленчукскую астрофизическую обсерваторию.

Ученые стали переглядываться друг с другом.

— Я астроном Речковский, — пояснил белоголовый Володе. — И знаете, идея, — обратился к ученым. — У нас в программе поиск сигналов из космоса. Способности этого молодого человека могут нам пригодиться.

Володя внимательно слушал.

Речковский обратился к нему:

— Поедемте, у нас вам понравится.

Володя согласился ехать в обсерваторию. Оттуда и до дома рукой подать.

Шефство над ним взял Николай Петрович, белоголовый.

— Уясните задачу, — говорил он по пути, «Волга» летела по новому шоссе в горы. — Изучите приборы, телескоп. Ознакомлю вас с электроникой и радиоастрономией. У нас увлекательная работа.

Откровенно Володю пугало его новое назначение. Кроме методов насаждения леса и истребления его в лесосеках, Володя почти ничего не знал — окончил лесотехнический техникум. Об этом он откровенно рассказал Николаю Петровичу.

— Научитесь, — ободрял его Николай Петрович, — не боги горшки обжигают.

По приезде в астрономический городок Николай Петрович дал Володе книги, наметил программу, как и что изучать.

— Учителем буду я, — сказал он просто. — Читайте и спрашивайте.

Володе понравились обсерватория, городок. Понравились сотрудники, с которыми его познакомил Речковский. Астрономы — народ серьезный, малоразговорчивый. Это Володе особенно по душе.

Книги он перечитал, сделал выписки. Поначалу робел перед масштабом работ, которыми занимались в обсерватории. Робел перед глубиной и таинственностью неба, перед звездами.

— Может, возле каждой из них миры, — говорил Николай Петрович. — Может, цивилизации, как наша или более развитые, чем наша. Ищут связи друг с другом. Может, находят. И нам предстоит найти.

Николай Петрович был мечтателем. Постепенно Володя понял, что мечтать — это значит искать, дерзать.

— Наверное, — говорил Речковский, — от дальних цивилизаций, подобно радиоволнам, идут в просторы вселенной мысли. Может быть, многократно усиленные. техникой. Мы еще не можем поймать и понять эти мысли, у нас нет соответствующих приборов. Может, приборов здесь и не надо, нужен подход: живую мысль надо ловить восприятием живого, не электронного мозга.

И вот они — Николай Петрович и Володя — долгими часами изучают небо и звезды.

— Слушайте, Володя, — говорит Николай Петрович, — слушайте.

Николай Петрович конструировал Володе необычайных видов и форм антенны: квадратные, спиральные, шаровые, эллипсоидальные, параболические.

— Слушайте Лебедя-51, Альфу Дракона, звезду Барнарда…

Все эти звезды Володя уже знал. Находил их, слушал их далекий невнятный шепот.

Если ему мешали мысли людей, он уходил выше и дальше в горы.

Сам научился искать и мечтать.

Николай Петрович не торопил его, не докучал вопросами. Нетерпением здесь не поможешь. Видя, что Володя освоился с техникой, с поиском, предоставил ему свободу действий и времени.

Ждал, конечно. И Володя знал, что Николай Петрович ждет.

Минули лето, осень, зима. Но астрономия — наука неторопливых. Володя вжился в нее, тоже не торопился и где-то в начале весны, зондируя невидную, незаметную блестку в Персее, услышал голос: «Где вы?..»

Нет, это не был голос. И это не был шепот. И не был шелест. И не шорох ночной. Это был вопрос, возникший в мозгу Володи, два маленьких слова: «Где вы?..»

И еще это было неожиданно. От неожиданности Володя вздрогнул и упустил волну.

Несколько дней и ночей Володя ходил взволнованный. Может быть, ему показалось? Но он слышал!.. Два маленьких слова: «Где вы?..» Рассказать об этом Николаю Петровичу или не рассказывать? Вопрос мучил Володю не меньше, чем упущенные два слова: услышал он их или ему показалось?

Через неделю в тот же час — около полуночи — Володя услышал: «Братья…» Замер как камень, чтобы не шелохнуться. И вслед за словом «братья…» услышал: «…по мысли».

Складывалась фраза: «Где вы, братья по мысли?»

Кто-то звал, кто-то тосковал в поиске, ждал ответа.

Володя записал фразу: «Где вы, братья по мысли?» — и ждал-ждал, что будет еще.

В конце марта он поймал еще. одно слово: «Откликнитесь!»

Записал это слово и пошел к Николаю Петровичу.

Тот прочитал запись, координаты звезды. Еще раз перечитал. Еще раз перечитал. И жестом, полным волнения и надежды, закрыл лицо руками.

Володя думал, что он обрадуется, или не поверит открытию, или рассмеется от счастья. Но Николай Петрович сказал только:

— Неужели?..

ЧАЙКИ С БЕРЕГОВ ТИХОГО ОКЕАНА

СНЫ НАД БАЙКАЛОМ

Варе и Константину Байкал открылся не сразу. Ракета мчала по водной глади к Шаманскому Камню — о нем Варя и Константин услышали еще на пристани. Справа и слева шли берега водохранилища. Правый был горный. Ракета теснилась к нему, срезая вершины отраженных холмов, положенные на зеркало. Гигантское волшебное зеркало. Местами, не замутненное рябью, оно лежало чистым и синим. Местами лилось серебром — там, где ветер касался поверхности. Ближе к берегу было темным от скрытых под ним глубин. И гдето Шаманский Камень, Байкал. Проедем Камень, говорили на пристани, и сразу Байкал, не пропустите.

Варя и Константин стояли у лобового окна, смотрели. Выйти на палубу невозможно. Колючий ветер пронизывал, путал волосы. За ракетой вставала стена брызг, водяной пыли. Мгновенно закоченевшие, Варя и Константин сошли в салон и прочно заняли место у смотрового окна. За ними толпились еще несколько человек, глядели через их плечи. Может быть, тоже хотели впервые увидеть Байкал, может, влюбленные в Ангару или — так же, как Варя и Константин, — Друг в Друга.

— В июне Байкал цветет, — сказал кто-то за спиной Вари.

— Камень! — тотчас сказал другой, и Варя и Константин увидели в нескольких метрах по борту черный, облизанный водой камень, который мгновенно ушел назад.

— Смотрите! — Пассажиры прильнули к окнам.

Но Варя и Константин смотрели вперед — в простор.

Они обосновались в местной гостинице. Бросили вещи и выбежали к Байкалу. Как подъезжали к Листвяному, вышли на пристань — промелькнуло минутой. Может, и в самом деле минута? Ракета не рыбачий баркас: посадка пассажиров, выход проходили стремительно, как бег могучего корабля. И то, что промелькнуло перед глазами Вари и Константина, огромное, синее, и что называли «Байкал!», просто не уместилось в глазах. Захлестнуло, утопило, и теперь требовалось время, чтобы прийти в себя.

На следующий день состоялся консилиум.

Шесть человек ученых определяли судьбу Володи.

Не было скепсиса, не было смеха до слез, Эдуард Павлович поработал неплохо над своими друзьями: ученые приняли Володю всерьез.

Были вопросы: с чего началось? Как это отражается на психике, на здоровье? Был вопрос, нравится ли Володе читать чужие мысли. Володя ответил: не нравится.

Все-таки это удивительно и необычайно, сказали ему. Володя согласился.

— Где бы вы хотели работать?

— Вылечите меня, — сказал Володя.

— Видите ли… — Ему объяснили, что случай с ним уникальный. Во всяком случае в медицине. Может быть, и в истории человечества. Поэтому Володя представляет собой ценность.

— Нужно переменить обстановку, понаблюдать за вами.

— Мне надо работать, — сказал Володя, — у меня семья.

Ученые задумались.

— Все ведь работают, — сказал Володя.

— Знаете что, — сказал один из ученых — молодой, но с белыми волосами, — поедемте к нам.

— Куда?

— В Зеленчукскую астрофизическую обсерваторию.

Ученые стали переглядываться друг с другом.

— Я астроном Речковский, — пояснил белоголовый Володе. — И знаете, идея, — обратился к ученым. — У нас в программе поиск сигналов из космоса. Способности этого молодого человека могут нам пригодиться.

Володя внимательно слушал.

Речковский обратился к нему:

— Поедемте, у нас вам понравится.

Володя согласился ехать в обсерваторию. Оттуда и до дома рукой подать.

Шефство над ним взял Николай Петрович, белоголовый.

— Уясните задачу, — говорил он по пути, «Волга» летела по новому шоссе в горы. — Изучите приборы, телескоп. Ознакомлю вас с электроникой и радиоастрономией. У нас увлекательная работа.

Откровенно Володю пугало его новое назначение. Кроме методов насаждения леса и истребления его в лесосеках, Володя почти ничего не знал — окончил лесотехнический техникум. Об этом он откровенно рассказал Николаю Петровичу.

— Научитесь, — ободрял его Николай Петрович, — не боги горшки обжигают.

По приезде в астрономический городок Николай Петрович дал Володе книги, наметил программу, как и что изучать.

— Учителем буду я, — сказал он просто. — Читайте и спрашивайте.

Володе понравились обсерватория, городок. Понравились сотрудники, с которыми его познакомил Речковский. Астрономы — народ серьезный, малоразговорчивый. Это Володе особенно по душе.

Книги он перечитал, сделал выписки. Поначалу робел перед масштабом работ, которыми занимались в обсерватории. Робел перед глубиной и таинственностью неба, перед звездами.

— Может, возле каждой из них миры, — говорил Николай Петрович. — Может, цивилизации, как наша или более развитые, чем наша. Ищут связи друг с другом. Может, находят. И нам предстоит найти.

Николай Петрович был мечтателем. Постепенно Володя понял, что мечтать — это значит искать, дерзать.

— Наверное, — говорил Речковский, — от дальних цивилизаций, подобно радиоволнам, идут в просторы вселенной мысли. Может быть, многократно усиленные. техникой. Мы еще не можем поймать и понять эти мысли, у нас нет соответствующих приборов. Может, приборов здесь и не надо, нужен подход: живую мысль надо ловить восприятием живого, не электронного мозга.

И вот они — Николай Петрович и Володя — долгими часами изучают небо и звезды.

— Слушайте, Володя, — говорит Николай Петрович, — слушайте.

Николай Петрович конструировал Володе необычайных видов и форм антенны: квадратные, спиральные, шаровые, эллипсоидальные, параболические.

— Слушайте Лебедя-51, Альфу Дракона, звезду Барнарда…

Все эти звезды Володя уже знал. Находил их, слушал их далекий невнятный шепот.

Если ему мешали мысли людей, он уходил выше и дальше в горы.

Сам научился искать и мечтать.

Николай Петрович не торопил его, не докучал вопросами. Нетерпением здесь не поможешь. Видя, что Володя освоился с техникой, с поиском, предоставил ему свободу действий и времени.

Ждал, конечно. И Володя знал, что Николай Петрович ждет.

Минули лето, осень, зима. Но астрономия — наука неторопливых. Володя вжился в нее, тоже не торопился и где-то в начале весны, зондируя невидную, незаметную блестку в Персее, услышал голос: «Где вы?..»

Нет, это не был голос. И это не был шепот. И не был шелест. И не шорох ночной. Это был вопрос, возникший в мозгу Володи, два маленьких слова: «Где вы?..»

И еще это было неожиданно. От неожиданности Володя вздрогнул и упустил волну.

Несколько дней и ночей Володя ходил взволнованный. Может быть, ему показалось? Но он слышал!.. Два маленьких слова: «Где вы?..» Рассказать об этом Николаю Петровичу или не рассказывать? Вопрос мучил Володю не меньше, чем упущенные два слова: услышал он их или ему показалось?

Через неделю в тот же час — около полуночи — Володя услышал: «Братья…» Замер как камень, чтобы не шелохнуться. И вслед за словом «братья…» услышал: «…по мысли».

Складывалась фраза: «Где вы, братья по мысли?»

Кто-то звал, кто-то тосковал в поиске, ждал ответа.

Володя записал фразу: «Где вы, братья по мысли?» — и ждал-ждал, что будет еще.

В конце марта он поймал еще. одно слово: «Откликнитесь!»

Записал это слово и пошел к Николаю Петровичу.

Тот прочитал запись, координаты звезды. Еще раз перечитал. Еще раз перечитал. И жестом, полным волнения и надежды, закрыл лицо руками.

Володя думал, что он обрадуется, или не поверит открытию, или рассмеется от счастья. Но Николай Петрович сказал только:

— Неужели?..

ЧАЙКИ С БЕРЕГОВ ТИХОГО ОКЕАНА

Мой друг, писатель Леонид Васенюк, привез мне с Тихого океана двух чаек, великолепных птиц, черноголовых, сизых, как дым, подкрашенных багрянцем рассвета.

— Тебе, — сказал Леонид, передавая птиц вместе с клеткой.

— Как ты догадался? — воскликнул я.

— Тебе! — повторил он и сделал широкий жест, будто очертил передо мной даль океана.

Леонид был романтик. Оба мы были романтиками со школьных лет. Перечитали все книги о море, о путешествиях, о Пржевальском и Крузенштерне. Перерыли шкафы, чердаки у знакомых ребят в поисках книг о приключениях, и сам поиск был для нас приключением.

Мы представляли себя искателями сокровищ, если находили «Северную Одиссею» Джека Лондона, «Ледяной сфинкс» Жюля Верна, бесстрашно рыскали по Клондайку, прокладывали пути в Антарктику. Мастерили нарты, упряжь к ним для дворовых собак, а не получалось, бросали ради постройки корабля на реке Кубани. Застревали где-нибудь на споре о стакселях, трисселях и, не окончив по этой причине корабль, проектировали подводную лодку, чтобы плыть к Полюсу недоступности.

Все, что следовало пережить мальчишкам, мы пережили. Война сразу сделала нас взрослыми — пятнадцати лет мы добровольцами ушли в армию. После встретились, учились в вузах, а потом каждый выбрал свою дорогу: Леонид стал писателем, а я сеятелем — выращивал пшеницу и первый кубанский рис. На какое-то время потеряли друг друга. Не хотелось верить, что навсегда, и действительно, Леонид отозвался с Курил — наше босоногое прошлое снова вернулось к нам. Я нашел рассказ «Съешьте сердце кита». Такой рассказ мог написать только Ленька. Потрясал заголовок, потрясающим было содержание рассказа, по сути, о простых людях, но сколько романтики, свежести было в рассказе!.. Едва прочитав первые строки, я сказал через тысячи километров: «Здравствуй, Леня!»

Этими словами начал к нему письмо.

Леонид от того, что сделался знаменитым, не стал гордецом. Ответил на письмо, завязалась частая пе реписка.

— Приезжай на Курилы, — звал он.

— Выращиваю рис, — отвечал я.

— И что, — возражал Леонид. — Найдется работа здесь.

Курилы для меня теперь были все равно, что Антарктика или Клондайк. Детство скрылось за горизонтом, приключения остались в книгах. Шла обыкновенная жизнь: планерки в кабинете директора, поля над рекой, ежемесячная зарплата. Отцовский дом к этому, знакомый до каждого уголка и гвоздя, двое сыновей, растущих, словно подсолнухи, и всегда каких-то новых и неожиданных: «Папа, что ты знаешь о «черных дырах»? «Белые» тоже есть?» — Хватают из телека, из журналов, каких мы в детстве не видели.

— Приедешь? — между тем спрашивал Леонид.

Милая страна приключений! Как нелегко стать теперь на твои пути и дороги!..

И вот приезжает Леонид, привозит птиц. Откуда-то из этой великолепной страны.

Разговариваем день, другой. Мало ли о чем найдется поговорить? О жизни. О книгах. О планах. Но вот наступает час расставания.

Утро. От реки тянет прохладой, луговым влажным запахом. Чайки словно чувствуют отъезд Леонида, кричат ему вслед.

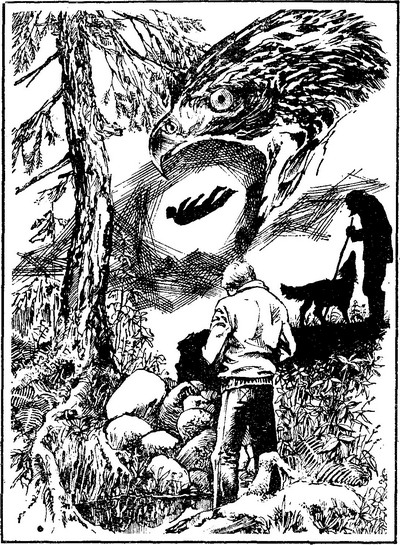

— Странные птицы, — останавливается тот у калитки. — Помнишь пушкинского орла? «Зовет меня взглядом и криком своим и вымолвить хочет…». — Леонид прерывает на полуслове. — У меня тоже птицы… — продолжает через секунду. — Тайна, Миша. Их перелеты тайна. Их отношения между собой, к людям… Словом, смотри. Если что…

И уже за калиткой, садясь в машину:

— Помнишь, увлекались почтовыми голубями? Привяжем записку, и они переносят вести. Так вот, есть гипотеза: птицы способны переносить впечатления. Да, да… Не гляди на меня так! Переносить и передавать. Через версты, через расстояния… — Леонид засмеялся, пожал мне руку. — Бывай!

Много было сказано слов, пока Леонид гостил у меня, многое сказано на прощание. Ничего я не придал особенного этим последним фразам. Что хотел сказать Леня пушкинскими стихами? Что значит: у меня тоже птицы… В клетке? Или вообще на берегу океана? Главное — друг уезжает. У него ведь работа писательская ничуть не легче, чем любая другая.

Птицы остаются со мной.

Чайки плохо приживаются в неволе. Но я хотел приучить птиц к себе. А потом выпустить на Кубань.

Клетка висела под потолком веранды. На веранде стол и кровать. Летом я здесь сплю. Меньшая сторона веранды, застекленная, большая, с видом на реку, открыта. Она же южная, солнечная. По утрам на какойто миг блеск от реки падал на веранду, на птиц. Они встречали солнце протяжными криками. В криках чувствовалась тоска по простору, и я говорил птицам:

— Погодите немного, выпущу.

Кормил я их рыбой — сам приносил с Кубани, да и сыновья днями пропадали на реке — рыболовы.

— Ешьте! — бросал я рыбу в клетку. Птицы хищно глотали, запивали водой из поставленной чашки и смотрели мне в глаза круглыми внимательными зрачками:

— Выпусти.

Я обещал выпустить, но со дня на день откладывал обещанное. Не хотелось расставаться с красавцами улетят ведь!

С птицами я разговаривал, как с людьми: спрашивал о самочувствии, о чем они думают. Спрашивал об океане, свободе, может, они понимали меня?

В одном я не сомневался: птицы мечтают. Об океанских ветрах, о полете — они иногда поднимали крылья, встряхивали ими.

Рассуждая сейчас, после событий, перевернувших мою судьбу, я не могу понять, что общее было между птицами и мной, рисовым агрономом. Однако было. Тому свидетельство — ход событий, обстановка, в которой события начались.

Кровать стояла в углу веранды. Клетка с птицами напротив кровати — на столбе, держащем перила крыльца. Засыпал я и просыпался, птицы были перед глазами. Может, они следили, как я засыпаю и сплю?

По ночам они шевелились, сон их не был спокойным.

Стали неспокойными и мои сны.

Сначала я не заметил этого: кто в зрелые годы придает значение снам? Что-то проходило перед глазами, задевало сознание, а проснешься, тряхнешь головой исчезало. Впрочем, в поездках в часы, когда остаешься с самим собой, в душе поднималось что-то тревожное позовет кто-нибудь, что ли? Поднимешь голову — никого.

Потом пришел шум. Засыпая, я слышал его — ритмичный, тягучий. Что такое? Может быть, устаю? Уставал я и прежде, но такого шума не слышал: «У-ух-х! У-ух-х!» Даже днем задумаешься и слышишь: «У-ух-х!..»

Что-то знакомое, а не поймаешь. Начал прислушиваться. Среди поля встану и слушаю: вспомнится… вот сейчас… У-ух-х! Непонятно! И, как все непонятное, это пугает. Я стал зажимать уши ладонями, затыкать ватой. Шум только усиливался. Я уже ни о чем не мог думать. Не мог читать.

— Что с тобой? — спросила жена. — Ты болен?

Что я мог ей сказать?

И вдруг — да ведь это морской прибой! К ударам примешивался шорох, скрежет, как будто терся камень о камень!..

На какой-то миг это меня успокоило. Объяснение найдено. Но тут же пришли вопросы: откуда прибой?

От дома до моря сто километров!.. Между тем прибой бился у меня в ушах, как гигантское сердце.

И — наверно, одно к другому — перед глазами стало возникать море. Приляжешь даже не задремать какой сон при часовом перерыве? — прикроешь глаза появляется море. Как-то странно появляется, будто я смотрю на него сверху, плыву над берегом. Прибой набрасывается на скалы, камни блестят влажные, а я плыву — лечу, и навстречу мне ветер. Картина была до того реальной, что я — впервые это привиделось днем — не раскрывал глаз: не упустить бы море, вскинул руку ощупать стену. Дома я, стена рядом. Значит, мне снилось. Сон, однако, двойной: я дома, и я над морем, ощупываю стену веранды и лечу над водой… Мыслил я очень отчетливо и раздвоение ощутил с испугом: сон наяву привлекал и тревожил одновременно.

Вечером пришло то же; волны, прибой. Бывал я на Черном море. На сочинских пляжах. Но море, которое видел теперь, было другим.

Так стало повторяться из ночи в ночь. Иногда картина менялась: уходил берег, внизу были волны, впереди линия горизонта. Гул прибоя стихал, слышался шелест пены на гребнях волн.

Опять менялось: горизонт валился наискосок, в глаза ударяло солнце. Я сжимал веки, а когда поднимал их, видел перед собой корабль…

Вставал с постели, этим, наверно, будил птиц, они шевелились в клетке. Иногда подавали голос, это толчком отдавалось у меня в сердце. В глаза наплывало море, хотелось к нему.

Утром шел на работу. И на следующий день на работу — все двигалось чередом. Однако тоска по морю оставалась в душе, зрела, становилась частью меня самого. Тоска и тревога. Отчего же тревога? Отчего мечта по несбыточному рвет меня на куски? С поля, с вечернего совещания при директоре меня гнало домой. Но и здесь спокойствия не было. Море хотелось видеть.

И от того, что хотелось, видел берег, волны. Корабль. Рыбу, мелькавшую перед глазами. Крик чайки близко над ухом. Проснувшись, я пытался понять: кричала чайка во сне или в клетке?

Подолгу разговаривал с птицами.

— Папа, что это ты? — заметил младший сын Борька.

Я поднимал его к птицам:

— Хотел бы такие крылья?

— Хотел бы. — Мальчик тянулся к клетке.

Я отстранял его. Никому не разрешал беспокоить птиц.

— Выпусти их, — просил Борька.

— Выпущу.

Борька спрашивал:

— Где их дом, далеко?

— Приходи перед сном, расскажу.

Вечером Борис забрался в кровать раньше меня.

— Набегался? — Я прилег рядом с ним.

— Вижу сон, — ответил мальчишка.

— Ты же не спишь, — засмеялся я.

— Все равно вижу.

— Что видишь?

— Море.

— Море?

— Синее бурное море.

В полусвете, падавшем из окна, я заметил, что мальчишка лежит, сомкнув веки, и на лице его такое выражение, будто он хочет что-то поймать.

— Почему у тебя такое лицо? — спросил я.

— Не мешай!.. — прошептал Борис.

— Чему? — так же шепотом спросил я.

— Ловить рыбу.

Я молча глядел на сына.

— Поймал! — заорал вдруг Борька, сцепив пальцы. Открыл глаза, поглядел на руки:

— Куда она делась?

— Кто?

— Рыба!

Я опять засмеялся, а Борька сказал:

— Море уходит из глаз. — И прибавил: — Хочу туда!

Что-то убедительное — не фантазия — было в словах мальчишки. Я попросил:

— Расскажи по порядку.

— Лежу, — заговорил Борька, — жду тебя. Ты долго не приходил, у меня начали закрываться глаза. Я сначала боролся, раскрывал их даже пальцами, а потом мне показалось, что я слышу шум. Прислушался и забыл, что надо раскрывать глаза. И тут я увидел море. Близко — летел над ним. Волны шумели. Было все как в кино. Белые гребешки, брызги. Да я… папа, я и сейчас вижу море. Подожди, — Борька закрыл глаза ладонями. — Так лучше, — сказал он. — Море опять пришло. Такое же…

По мере того как Борька рассказывал, перед моими глазами тоже возникло море.

— Брызги так и летят!

Брызги летели.

— Но тогда я увидел рыбу, кинулся к ней, — продолжал Борька.

В воде светлыми лезвиями скользили рыбы.

— Вот они!

Рыбы шли косяком.

— Ой сколько! Счас!.. — Борис поднял руки, растопырил пальцы. — Счас, папа…

Море метнулось нам обоим в глаза. Мелькнула рыба. Борис выкинул руки вперед.

— Промахнулся!.. — жалобно сказал он. И тут же воскликнул: — Пароход!

По волнам рядом проходил пароход. Большие белые буквы блестели на освещенном борту.

— Что написано? Что написано?.. — шептал Борька.

— «Охотск».

— Так ты видишь?

— Вижу.

Борька повернулся ко мне, я тоже раскрыл глаза.

— «Охотск», — сказал Борька. — Бо-ольшой!

В клетке, растревоженные нами, беспокоились птицы. Больше море не появлялось, хотя Борис опять закрыл ладонями глаза и ждал продолжения сна. Сон его не удивил нисколько. Удивил пароход. Меня тоже удивил пароход. Но больше — как можно, чтобы двум неепящим людям приснился одинаковый сон?..

Борис тоже опомнился.

— Почему, — спросил он, — нам обоим приснился «Охотск»? Ты видел, пап, там матросы и капитан. Какой большой! — опять воскликнул малыш. — Так и режет воду, и режет! Кино!.. А если, пап, пароход этот на самом деле? И матросы и капитан? А в каком это море, в нашем или в заграничном?

Я молчал. Меня волновали те же вопросы, что и мальчишку.

— В каком? — допытывался Борис.

Минуту он помолчал.

— Что ты еще заметил на пароходе? — спросил. — А рыба? Совсем живая! Я схватил ее, папа, а в руках ничего!

Борька вертел растопыренными пальцами у глаз.

— Живой сон какой-то, — закончил малыш. — Всe в нем живое… Я к тебе еще приду завтра, ладно? Может, еще увидим…

Я отослал мальчишку спать. Но сам не мог заснуть до утра.

Сон, если это сон, не давал мне покоя. Мало того, что он приснился нам обоим, сыну и мне. Такие сны приходили ко мне все лето. В чем здесь причина?

Борька стал приходить каждый вечер. Всякий раз мы видели море. Стали жить им и бредить. Наступал день — ждали вечера. День тянулся, тянулся…

Незаметно для себя я стал задерживаться дома, на работе мне было невмоготу. Борис перестал гонять на реке, вертелся рядом.

— Пап, а как это? — спрашивал. — Что будет еще?

Дом был заполнен ожиданием, разговорами:

— Вот бы увидеть кита, пап?

Жена наконец заметила:

— Что вы все шепчетесь? И ты, старый, — ко мне, отлынивать от работы начал. Думаешь, я не вижу?..

Не видела она главного. И не хотела видеть. Старшего сына не было — в турпоходе. Какое бы впечатление произвели на него наши сны? А если бы и он тоже?.. Но об этом нельзя помыслить!

— Сумасшедшие! — ругалась жена. — Дела у вас нет, что ли?..

Ничего, однако, не помогало. Сны приходили к нам каждый вечер.

Может, это внушение? Но кто внушает? Откуда?..

— «Охотск», — повторял я уже вслух. — «Охотск»… Вспоминался приезд Леонида. Охотское море, Курилы… Может, я скучаю по нему? Может, его рассказы внушают мне тягу к романтике? Полно! Леониду и мне под пятьдесят. Какая уж тут романтика? Впрочем, за Леонида поручиться нельзя — бросил все, уехал на океан… Но за себя я ручаюсь. Ни Жюль Берн, ни Лондон не волнуют меня так, например, как недовыполненный план по урожаю. Да и не читаю я книги о приключениях. Ленькины книги — другое дело. От них, может быть, сны?..

В клетке птицы хлопают крыльями. Протяжно кричат. Может, это от птиц?..

Подхожу к ним:

— Грустите?..

Птицы смотрят мне в глаза колдовскими зрачками.

В них море и солнце. В них призыв: улетим! Мне говорят: улетим! Из их глаз в мои переливаются море, волны. Бьются о скалы. Пароход идет на меня…

— Подождите, — говорю, внезапно застигнутый смутной мыслью. _Подождите немножко…

Бегу на почту. Пишу телеграмму Леониду: «Есть ли такой корабль — «Охотск»?»

Ответа жду четыре долгих дня. Ответ положительный: «Пароход «Охотск» есть. Жди письма».

Еще жду. Приходит письмо.

«Не случайно, наверно, спрашиваешь о пароходе, — пишет Леонид с Итурупа. — Пробудились мечты о приключениях? Пробудили их чайки?.. Уверен, Миша, — пусть ты от меня за тысячи километров, все дело в птицах. Я немножко фантаст, ты об этом знаешь, — продолжал Леонид. — Я придумал гипотезу, что птицы передают впечатления. Говорил тебе о ней, помнишь, когда прощались? Не всегда, наверно, передают и не всем. Для этого надо настроиться «на волну». Мы с тобой мыслим одинаково, чувствуем одинаково. У меня тоже чайки и тоже в клетке. Все они — твои и мои — взяты из одного гнезда, это нужно для опыта. Я стою перед ними, думаю о твоих птицах и о тебе. Чайки думают о полете, о море, их мечта передается твоим птицам. А через твоих чаек тебе. Оправдывается моя гипотеза.

Есть и еще вопрос: как находят птицы пути перелета, берег в тумане? Родное гнездо среди тысячи одинаковых, но чужих? Как обучают птенцов, что с первого рывка в море те уже знают рыбу и приемы охоты?.. О чем думают птицы при высиживании птенцов?

Не передают ли свой опыт зародышу?.. Все это до чрезвычайности интересно. Как, например, ты увидел «Охотск»? Облик судна передан тебе телевидением? Об этом надо подумать. Не природный ли здесь феномен порядка того, как медузы чувствуют шторм, бабочки — присутствие друг друга через преграду?

То же и с передачей изображений на расстояние. Есть над чем поразмыслить… А что мне подсказало гипотезу, знаешь? Пушкинское стихотворение. Узник вместе с орлом — и через орла — видел белеющие снегами горы, синие морские края».

Заканчивал Леонид письмо так:

«Извини, что я на тебе поставил эксперимент с чайками. Только ты мог мне в этом помочь. Считай себя соавтором открытия».

И в последних строках:

«Приезжай. Тут встал вопрос об экспериментальной станции рисоводов. Нужен специалист. Рекомендую тебя. Так чти отказаться не можешь».

День ото дня не легче! Август, уборка, а тут забота: ехать или не ехать? Как ехать — семья, работа? Хожу взволнованный, а сны так и лезут в голову. Борька не отстает ни на шаг и уже не спрашивает ни о чем, а только:

— Поедем?..

Отмахиваюсь:

— Не до тебя!

А он опять:

— Па-ап…

Леониду ответить надо. После письма пришла телeграмма: «Место специалиста держат. Давай согласие».

Старший сын, Вячеслав, вернулся из турпохода. Собираю семью за столом:

— Поедем?

Борька в ладоши, Вячеслав: «С удовольствием».

Жена:

— А дом? Обжитой наш угол?..

Опять забота: мужская половина — за, женская против.

Убеждаю, из кожи лезу, Леонид на Курилах ждет. Наконец отвечаю на телеграмму:

«Ветра свист и глубь морская — жизнь недорога!..» Ленька знает слова этой старой пиратской песни.

В последний день августа распахиваю клетку:

— Летите!

Птицы вырываются сразу. Провожаем мы их семьей — стоим, запрокинув головы кверху.

Зорька только что занялась. Сделав несколько кругов над домом, птицы берут направление на восток.

— Судьба! — говорит жена и вздыхает.

В октябре я рассчитался с работы, продал отцовский дом и, погрузив пожитки в контейнер, заказал для себя и для семьи билеты на океан.

— Тебе, — сказал Леонид, передавая птиц вместе с клеткой.

— Как ты догадался? — воскликнул я.

— Тебе! — повторил он и сделал широкий жест, будто очертил передо мной даль океана.

Леонид был романтик. Оба мы были романтиками со школьных лет. Перечитали все книги о море, о путешествиях, о Пржевальском и Крузенштерне. Перерыли шкафы, чердаки у знакомых ребят в поисках книг о приключениях, и сам поиск был для нас приключением.

Мы представляли себя искателями сокровищ, если находили «Северную Одиссею» Джека Лондона, «Ледяной сфинкс» Жюля Верна, бесстрашно рыскали по Клондайку, прокладывали пути в Антарктику. Мастерили нарты, упряжь к ним для дворовых собак, а не получалось, бросали ради постройки корабля на реке Кубани. Застревали где-нибудь на споре о стакселях, трисселях и, не окончив по этой причине корабль, проектировали подводную лодку, чтобы плыть к Полюсу недоступности.

Все, что следовало пережить мальчишкам, мы пережили. Война сразу сделала нас взрослыми — пятнадцати лет мы добровольцами ушли в армию. После встретились, учились в вузах, а потом каждый выбрал свою дорогу: Леонид стал писателем, а я сеятелем — выращивал пшеницу и первый кубанский рис. На какое-то время потеряли друг друга. Не хотелось верить, что навсегда, и действительно, Леонид отозвался с Курил — наше босоногое прошлое снова вернулось к нам. Я нашел рассказ «Съешьте сердце кита». Такой рассказ мог написать только Ленька. Потрясал заголовок, потрясающим было содержание рассказа, по сути, о простых людях, но сколько романтики, свежести было в рассказе!.. Едва прочитав первые строки, я сказал через тысячи километров: «Здравствуй, Леня!»

Этими словами начал к нему письмо.

Леонид от того, что сделался знаменитым, не стал гордецом. Ответил на письмо, завязалась частая пе реписка.

— Приезжай на Курилы, — звал он.

— Выращиваю рис, — отвечал я.

— И что, — возражал Леонид. — Найдется работа здесь.

Курилы для меня теперь были все равно, что Антарктика или Клондайк. Детство скрылось за горизонтом, приключения остались в книгах. Шла обыкновенная жизнь: планерки в кабинете директора, поля над рекой, ежемесячная зарплата. Отцовский дом к этому, знакомый до каждого уголка и гвоздя, двое сыновей, растущих, словно подсолнухи, и всегда каких-то новых и неожиданных: «Папа, что ты знаешь о «черных дырах»? «Белые» тоже есть?» — Хватают из телека, из журналов, каких мы в детстве не видели.

— Приедешь? — между тем спрашивал Леонид.

Милая страна приключений! Как нелегко стать теперь на твои пути и дороги!..

И вот приезжает Леонид, привозит птиц. Откуда-то из этой великолепной страны.

Разговариваем день, другой. Мало ли о чем найдется поговорить? О жизни. О книгах. О планах. Но вот наступает час расставания.

Утро. От реки тянет прохладой, луговым влажным запахом. Чайки словно чувствуют отъезд Леонида, кричат ему вслед.

— Странные птицы, — останавливается тот у калитки. — Помнишь пушкинского орла? «Зовет меня взглядом и криком своим и вымолвить хочет…». — Леонид прерывает на полуслове. — У меня тоже птицы… — продолжает через секунду. — Тайна, Миша. Их перелеты тайна. Их отношения между собой, к людям… Словом, смотри. Если что…

И уже за калиткой, садясь в машину:

— Помнишь, увлекались почтовыми голубями? Привяжем записку, и они переносят вести. Так вот, есть гипотеза: птицы способны переносить впечатления. Да, да… Не гляди на меня так! Переносить и передавать. Через версты, через расстояния… — Леонид засмеялся, пожал мне руку. — Бывай!

Много было сказано слов, пока Леонид гостил у меня, многое сказано на прощание. Ничего я не придал особенного этим последним фразам. Что хотел сказать Леня пушкинскими стихами? Что значит: у меня тоже птицы… В клетке? Или вообще на берегу океана? Главное — друг уезжает. У него ведь работа писательская ничуть не легче, чем любая другая.

Птицы остаются со мной.

Чайки плохо приживаются в неволе. Но я хотел приучить птиц к себе. А потом выпустить на Кубань.

Клетка висела под потолком веранды. На веранде стол и кровать. Летом я здесь сплю. Меньшая сторона веранды, застекленная, большая, с видом на реку, открыта. Она же южная, солнечная. По утрам на какойто миг блеск от реки падал на веранду, на птиц. Они встречали солнце протяжными криками. В криках чувствовалась тоска по простору, и я говорил птицам:

— Погодите немного, выпущу.

Кормил я их рыбой — сам приносил с Кубани, да и сыновья днями пропадали на реке — рыболовы.

— Ешьте! — бросал я рыбу в клетку. Птицы хищно глотали, запивали водой из поставленной чашки и смотрели мне в глаза круглыми внимательными зрачками:

— Выпусти.

Я обещал выпустить, но со дня на день откладывал обещанное. Не хотелось расставаться с красавцами улетят ведь!

С птицами я разговаривал, как с людьми: спрашивал о самочувствии, о чем они думают. Спрашивал об океане, свободе, может, они понимали меня?

В одном я не сомневался: птицы мечтают. Об океанских ветрах, о полете — они иногда поднимали крылья, встряхивали ими.

Рассуждая сейчас, после событий, перевернувших мою судьбу, я не могу понять, что общее было между птицами и мной, рисовым агрономом. Однако было. Тому свидетельство — ход событий, обстановка, в которой события начались.

Кровать стояла в углу веранды. Клетка с птицами напротив кровати — на столбе, держащем перила крыльца. Засыпал я и просыпался, птицы были перед глазами. Может, они следили, как я засыпаю и сплю?

По ночам они шевелились, сон их не был спокойным.

Стали неспокойными и мои сны.

Сначала я не заметил этого: кто в зрелые годы придает значение снам? Что-то проходило перед глазами, задевало сознание, а проснешься, тряхнешь головой исчезало. Впрочем, в поездках в часы, когда остаешься с самим собой, в душе поднималось что-то тревожное позовет кто-нибудь, что ли? Поднимешь голову — никого.

Потом пришел шум. Засыпая, я слышал его — ритмичный, тягучий. Что такое? Может быть, устаю? Уставал я и прежде, но такого шума не слышал: «У-ух-х! У-ух-х!» Даже днем задумаешься и слышишь: «У-ух-х!..»

Что-то знакомое, а не поймаешь. Начал прислушиваться. Среди поля встану и слушаю: вспомнится… вот сейчас… У-ух-х! Непонятно! И, как все непонятное, это пугает. Я стал зажимать уши ладонями, затыкать ватой. Шум только усиливался. Я уже ни о чем не мог думать. Не мог читать.

— Что с тобой? — спросила жена. — Ты болен?

Что я мог ей сказать?

И вдруг — да ведь это морской прибой! К ударам примешивался шорох, скрежет, как будто терся камень о камень!..

На какой-то миг это меня успокоило. Объяснение найдено. Но тут же пришли вопросы: откуда прибой?

От дома до моря сто километров!.. Между тем прибой бился у меня в ушах, как гигантское сердце.

И — наверно, одно к другому — перед глазами стало возникать море. Приляжешь даже не задремать какой сон при часовом перерыве? — прикроешь глаза появляется море. Как-то странно появляется, будто я смотрю на него сверху, плыву над берегом. Прибой набрасывается на скалы, камни блестят влажные, а я плыву — лечу, и навстречу мне ветер. Картина была до того реальной, что я — впервые это привиделось днем — не раскрывал глаз: не упустить бы море, вскинул руку ощупать стену. Дома я, стена рядом. Значит, мне снилось. Сон, однако, двойной: я дома, и я над морем, ощупываю стену веранды и лечу над водой… Мыслил я очень отчетливо и раздвоение ощутил с испугом: сон наяву привлекал и тревожил одновременно.

Вечером пришло то же; волны, прибой. Бывал я на Черном море. На сочинских пляжах. Но море, которое видел теперь, было другим.

Так стало повторяться из ночи в ночь. Иногда картина менялась: уходил берег, внизу были волны, впереди линия горизонта. Гул прибоя стихал, слышался шелест пены на гребнях волн.

Опять менялось: горизонт валился наискосок, в глаза ударяло солнце. Я сжимал веки, а когда поднимал их, видел перед собой корабль…

Вставал с постели, этим, наверно, будил птиц, они шевелились в клетке. Иногда подавали голос, это толчком отдавалось у меня в сердце. В глаза наплывало море, хотелось к нему.

Утром шел на работу. И на следующий день на работу — все двигалось чередом. Однако тоска по морю оставалась в душе, зрела, становилась частью меня самого. Тоска и тревога. Отчего же тревога? Отчего мечта по несбыточному рвет меня на куски? С поля, с вечернего совещания при директоре меня гнало домой. Но и здесь спокойствия не было. Море хотелось видеть.

И от того, что хотелось, видел берег, волны. Корабль. Рыбу, мелькавшую перед глазами. Крик чайки близко над ухом. Проснувшись, я пытался понять: кричала чайка во сне или в клетке?

Подолгу разговаривал с птицами.

— Папа, что это ты? — заметил младший сын Борька.

Я поднимал его к птицам:

— Хотел бы такие крылья?

— Хотел бы. — Мальчик тянулся к клетке.

Я отстранял его. Никому не разрешал беспокоить птиц.

— Выпусти их, — просил Борька.

— Выпущу.

Борька спрашивал:

— Где их дом, далеко?

— Приходи перед сном, расскажу.

Вечером Борис забрался в кровать раньше меня.

— Набегался? — Я прилег рядом с ним.

— Вижу сон, — ответил мальчишка.

— Ты же не спишь, — засмеялся я.

— Все равно вижу.

— Что видишь?

— Море.

— Море?

— Синее бурное море.

В полусвете, падавшем из окна, я заметил, что мальчишка лежит, сомкнув веки, и на лице его такое выражение, будто он хочет что-то поймать.

— Почему у тебя такое лицо? — спросил я.

— Не мешай!.. — прошептал Борис.

— Чему? — так же шепотом спросил я.

— Ловить рыбу.

Я молча глядел на сына.

— Поймал! — заорал вдруг Борька, сцепив пальцы. Открыл глаза, поглядел на руки:

— Куда она делась?

— Кто?

— Рыба!

Я опять засмеялся, а Борька сказал:

— Море уходит из глаз. — И прибавил: — Хочу туда!

Что-то убедительное — не фантазия — было в словах мальчишки. Я попросил:

— Расскажи по порядку.

— Лежу, — заговорил Борька, — жду тебя. Ты долго не приходил, у меня начали закрываться глаза. Я сначала боролся, раскрывал их даже пальцами, а потом мне показалось, что я слышу шум. Прислушался и забыл, что надо раскрывать глаза. И тут я увидел море. Близко — летел над ним. Волны шумели. Было все как в кино. Белые гребешки, брызги. Да я… папа, я и сейчас вижу море. Подожди, — Борька закрыл глаза ладонями. — Так лучше, — сказал он. — Море опять пришло. Такое же…

По мере того как Борька рассказывал, перед моими глазами тоже возникло море.

— Брызги так и летят!

Брызги летели.

— Но тогда я увидел рыбу, кинулся к ней, — продолжал Борька.

В воде светлыми лезвиями скользили рыбы.

— Вот они!

Рыбы шли косяком.

— Ой сколько! Счас!.. — Борис поднял руки, растопырил пальцы. — Счас, папа…

Море метнулось нам обоим в глаза. Мелькнула рыба. Борис выкинул руки вперед.

— Промахнулся!.. — жалобно сказал он. И тут же воскликнул: — Пароход!

По волнам рядом проходил пароход. Большие белые буквы блестели на освещенном борту.

— Что написано? Что написано?.. — шептал Борька.

— «Охотск».

— Так ты видишь?

— Вижу.

Борька повернулся ко мне, я тоже раскрыл глаза.

— «Охотск», — сказал Борька. — Бо-ольшой!

В клетке, растревоженные нами, беспокоились птицы. Больше море не появлялось, хотя Борис опять закрыл ладонями глаза и ждал продолжения сна. Сон его не удивил нисколько. Удивил пароход. Меня тоже удивил пароход. Но больше — как можно, чтобы двум неепящим людям приснился одинаковый сон?..

Борис тоже опомнился.

— Почему, — спросил он, — нам обоим приснился «Охотск»? Ты видел, пап, там матросы и капитан. Какой большой! — опять воскликнул малыш. — Так и режет воду, и режет! Кино!.. А если, пап, пароход этот на самом деле? И матросы и капитан? А в каком это море, в нашем или в заграничном?

Я молчал. Меня волновали те же вопросы, что и мальчишку.

— В каком? — допытывался Борис.

Минуту он помолчал.

— Что ты еще заметил на пароходе? — спросил. — А рыба? Совсем живая! Я схватил ее, папа, а в руках ничего!

Борька вертел растопыренными пальцами у глаз.

— Живой сон какой-то, — закончил малыш. — Всe в нем живое… Я к тебе еще приду завтра, ладно? Может, еще увидим…

Я отослал мальчишку спать. Но сам не мог заснуть до утра.

Сон, если это сон, не давал мне покоя. Мало того, что он приснился нам обоим, сыну и мне. Такие сны приходили ко мне все лето. В чем здесь причина?

Борька стал приходить каждый вечер. Всякий раз мы видели море. Стали жить им и бредить. Наступал день — ждали вечера. День тянулся, тянулся…

Незаметно для себя я стал задерживаться дома, на работе мне было невмоготу. Борис перестал гонять на реке, вертелся рядом.

— Пап, а как это? — спрашивал. — Что будет еще?

Дом был заполнен ожиданием, разговорами:

— Вот бы увидеть кита, пап?

Жена наконец заметила:

— Что вы все шепчетесь? И ты, старый, — ко мне, отлынивать от работы начал. Думаешь, я не вижу?..

Не видела она главного. И не хотела видеть. Старшего сына не было — в турпоходе. Какое бы впечатление произвели на него наши сны? А если бы и он тоже?.. Но об этом нельзя помыслить!

— Сумасшедшие! — ругалась жена. — Дела у вас нет, что ли?..

Ничего, однако, не помогало. Сны приходили к нам каждый вечер.

Может, это внушение? Но кто внушает? Откуда?..

— «Охотск», — повторял я уже вслух. — «Охотск»… Вспоминался приезд Леонида. Охотское море, Курилы… Может, я скучаю по нему? Может, его рассказы внушают мне тягу к романтике? Полно! Леониду и мне под пятьдесят. Какая уж тут романтика? Впрочем, за Леонида поручиться нельзя — бросил все, уехал на океан… Но за себя я ручаюсь. Ни Жюль Берн, ни Лондон не волнуют меня так, например, как недовыполненный план по урожаю. Да и не читаю я книги о приключениях. Ленькины книги — другое дело. От них, может быть, сны?..

В клетке птицы хлопают крыльями. Протяжно кричат. Может, это от птиц?..

Подхожу к ним:

— Грустите?..

Птицы смотрят мне в глаза колдовскими зрачками.

В них море и солнце. В них призыв: улетим! Мне говорят: улетим! Из их глаз в мои переливаются море, волны. Бьются о скалы. Пароход идет на меня…

— Подождите, — говорю, внезапно застигнутый смутной мыслью. _Подождите немножко…

Бегу на почту. Пишу телеграмму Леониду: «Есть ли такой корабль — «Охотск»?»

Ответа жду четыре долгих дня. Ответ положительный: «Пароход «Охотск» есть. Жди письма».

Еще жду. Приходит письмо.

«Не случайно, наверно, спрашиваешь о пароходе, — пишет Леонид с Итурупа. — Пробудились мечты о приключениях? Пробудили их чайки?.. Уверен, Миша, — пусть ты от меня за тысячи километров, все дело в птицах. Я немножко фантаст, ты об этом знаешь, — продолжал Леонид. — Я придумал гипотезу, что птицы передают впечатления. Говорил тебе о ней, помнишь, когда прощались? Не всегда, наверно, передают и не всем. Для этого надо настроиться «на волну». Мы с тобой мыслим одинаково, чувствуем одинаково. У меня тоже чайки и тоже в клетке. Все они — твои и мои — взяты из одного гнезда, это нужно для опыта. Я стою перед ними, думаю о твоих птицах и о тебе. Чайки думают о полете, о море, их мечта передается твоим птицам. А через твоих чаек тебе. Оправдывается моя гипотеза.

Есть и еще вопрос: как находят птицы пути перелета, берег в тумане? Родное гнездо среди тысячи одинаковых, но чужих? Как обучают птенцов, что с первого рывка в море те уже знают рыбу и приемы охоты?.. О чем думают птицы при высиживании птенцов?

Не передают ли свой опыт зародышу?.. Все это до чрезвычайности интересно. Как, например, ты увидел «Охотск»? Облик судна передан тебе телевидением? Об этом надо подумать. Не природный ли здесь феномен порядка того, как медузы чувствуют шторм, бабочки — присутствие друг друга через преграду?

То же и с передачей изображений на расстояние. Есть над чем поразмыслить… А что мне подсказало гипотезу, знаешь? Пушкинское стихотворение. Узник вместе с орлом — и через орла — видел белеющие снегами горы, синие морские края».

Заканчивал Леонид письмо так:

«Извини, что я на тебе поставил эксперимент с чайками. Только ты мог мне в этом помочь. Считай себя соавтором открытия».

И в последних строках:

«Приезжай. Тут встал вопрос об экспериментальной станции рисоводов. Нужен специалист. Рекомендую тебя. Так чти отказаться не можешь».

День ото дня не легче! Август, уборка, а тут забота: ехать или не ехать? Как ехать — семья, работа? Хожу взволнованный, а сны так и лезут в голову. Борька не отстает ни на шаг и уже не спрашивает ни о чем, а только:

— Поедем?..

Отмахиваюсь:

— Не до тебя!

А он опять:

— Па-ап…

Леониду ответить надо. После письма пришла телeграмма: «Место специалиста держат. Давай согласие».

Старший сын, Вячеслав, вернулся из турпохода. Собираю семью за столом:

— Поедем?

Борька в ладоши, Вячеслав: «С удовольствием».

Жена:

— А дом? Обжитой наш угол?..

Опять забота: мужская половина — за, женская против.

Убеждаю, из кожи лезу, Леонид на Курилах ждет. Наконец отвечаю на телеграмму:

«Ветра свист и глубь морская — жизнь недорога!..» Ленька знает слова этой старой пиратской песни.

В последний день августа распахиваю клетку:

— Летите!

Птицы вырываются сразу. Провожаем мы их семьей — стоим, запрокинув головы кверху.

Зорька только что занялась. Сделав несколько кругов над домом, птицы берут направление на восток.

— Судьба! — говорит жена и вздыхает.

В октябре я рассчитался с работы, продал отцовский дом и, погрузив пожитки в контейнер, заказал для себя и для семьи билеты на океан.

СНЫ НАД БАЙКАЛОМ

Варе и Константину Байкал открылся не сразу. Ракета мчала по водной глади к Шаманскому Камню — о нем Варя и Константин услышали еще на пристани. Справа и слева шли берега водохранилища. Правый был горный. Ракета теснилась к нему, срезая вершины отраженных холмов, положенные на зеркало. Гигантское волшебное зеркало. Местами, не замутненное рябью, оно лежало чистым и синим. Местами лилось серебром — там, где ветер касался поверхности. Ближе к берегу было темным от скрытых под ним глубин. И гдето Шаманский Камень, Байкал. Проедем Камень, говорили на пристани, и сразу Байкал, не пропустите.

Варя и Константин стояли у лобового окна, смотрели. Выйти на палубу невозможно. Колючий ветер пронизывал, путал волосы. За ракетой вставала стена брызг, водяной пыли. Мгновенно закоченевшие, Варя и Константин сошли в салон и прочно заняли место у смотрового окна. За ними толпились еще несколько человек, глядели через их плечи. Может быть, тоже хотели впервые увидеть Байкал, может, влюбленные в Ангару или — так же, как Варя и Константин, — Друг в Друга.

— В июне Байкал цветет, — сказал кто-то за спиной Вари.

— Камень! — тотчас сказал другой, и Варя и Константин увидели в нескольких метрах по борту черный, облизанный водой камень, который мгновенно ушел назад.

— Смотрите! — Пассажиры прильнули к окнам.

Но Варя и Константин смотрели вперед — в простор.

Они обосновались в местной гостинице. Бросили вещи и выбежали к Байкалу. Как подъезжали к Листвяному, вышли на пристань — промелькнуло минутой. Может, и в самом деле минута? Ракета не рыбачий баркас: посадка пассажиров, выход проходили стремительно, как бег могучего корабля. И то, что промелькнуло перед глазами Вари и Константина, огромное, синее, и что называли «Байкал!», просто не уместилось в глазах. Захлестнуло, утопило, и теперь требовалось время, чтобы прийти в себя.