Страница:

Он подошел к поварихе и что-то тихо сказал ей на ухо. Чарли послышалось, будто директор произнес: «Так мы из него ничего не вытянем», но мальчик решил, что это ему показалось.

– У тебя много друзей, Аткинс? – спросил директор, обратив на Чарли свои ржавые глаза.

– Да, сэр. Все наши мальчики и девочки – мои друзья, – скромно отвечал Чарли.

– Верно, и у мамы твоей много друзей? – продолжал директор. – Ведь она как будто каждый вечер бывает в гостях?

– Нет, что вы, совсем не в гостях, – ответил Чарли, – мама ходит на митинги, а сейчас она ходит к рабочим, которые бастуют…

– Вот как! К рабочим, которые бастуют? – Директор нервно приподнялся на своем кресле. – И что же она там делает?

– Она помогает их семьям, читает им разные книги. Мама ведь очень много знает, – охотно рассказывал Чарли.

Директор казался очень заинтересованным. Ом попросил Чарли подробно рассказать, какие же книги читает его мать рабочим. Но Чарли и сам этого хорошенько не знал.

– Только одну книжку я знаю. Такая красная, небольшая, – сказал он, – ее подарил мой папа, когда был еще на свободе. Мама очень ее бережет. На ней написано Ленин.

Директор поперхнулся.

– Она и теперь переписывается с папой? – спросил он быстро.

Чарли поглядел в ржавые колючие глаза директора, и вдруг его взяло сомнение.

– Не знаю, – сказал он отрывисто.

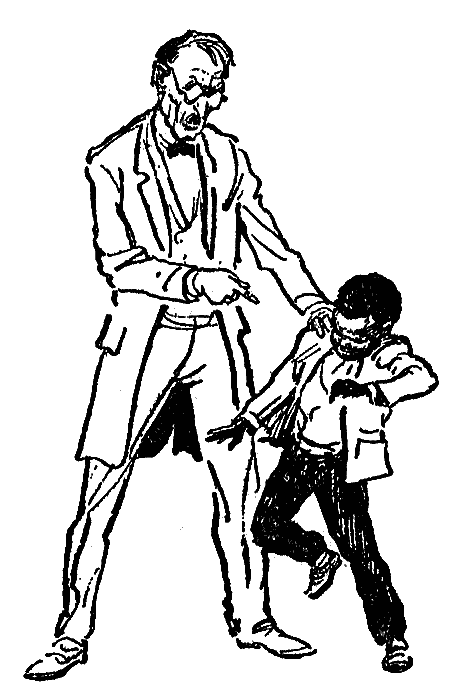

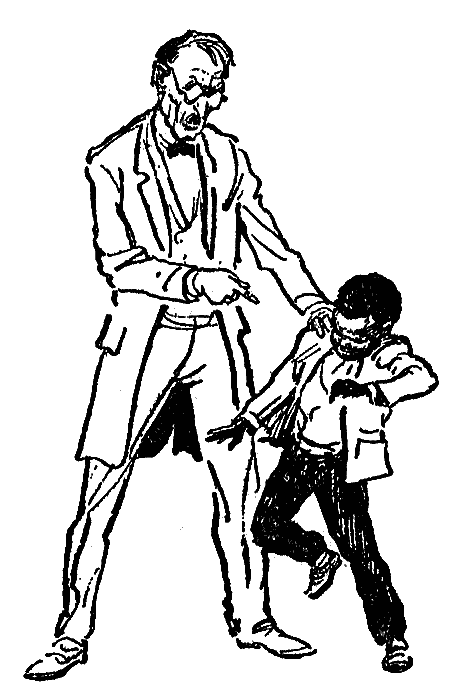

– Врешь, знаешь! – Директор схватил его за ворот; внезапно от его ласковости не осталось и следа. – Сейчас же отвечай, маленький змееныш!

– Не знаю, не знаю… – твердил Чарли, стараясь вырваться.

Повариха не выдержала.

Повариха не выдержала.

– Вот, я говорила, я говорила вам, сэр, что это за семейка! – крикливо начала она. – У них там целое гнездо бунтовщиков…

Директор толкнул Чарли к двери: – Иди, лгунишка этакий, убирайся! Он переглянулся с поварихой Роч, и они оба вдруг чему-то улыбнулись.

– И того, что мы узнали, вполне достаточно, чтобы… – сказал директор и захлопнул за Чарли дверь.

Мальчик очутился на улице. Какое-то беспокойство мучило его. Что хотел сказать директор своей последней фразой? Что такого сказал ему Чарли и чему так радовались директор с поварихой?

Чарли шел, перебирая в памяти весь разговор, и все больше и больше беспокоился. Вернувшись домой, он решил никому – ни бабушке, ни матери – не говорить о том, что был у директора.

ПЕСНЯ О ДЖОНЕ БРАУНЕ

БЕЛАЯ ПАССАЖИРКА

В ПРИЮТЕ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ

НЕГРИТЯНСКИЙ «РАЙ»

БЕЗ РАБОТЫ

ЭПИЛОГ

– Ma, а ты купишь мне сумку для учебников?

– Ma, а ты купишь мне сумку для учебников?

– А белые ребята будут теперь учиться вместе с нами, в той же школе?

– А новая куртка у меня будет, ма?

Уголек – круглоголовый, курчавый, подвижной – без конца донимал мать вопросами. Нет, не думайте, что Уголек – настоящее имя: Угольком ласково прозвала мальчика его мама – лучшая портниха негритянского квартала Энн Бронти, а на самом деле Уголька звали Эдди.

В своем радостном нетерпении Уголек не замечал, что мать почти не отвечает и с каждым его вопросом становится все грустнее. А когда Уголек уж очень пристал к ней с курткой, Энн вдруг, сказала:

– Куртку я тебе состряпаю, сынок, только еще неизвестно, удастся ли тебе покрасоваться в школе.

– Как – неизвестно?! – возмутился Уголек. – Разве я не пойду в ту школу, где учатся белые ребята? Ведь все наши соседи говорили, что теперь неграм позволили учиться вместе с белыми, в одних школах. Дядя Бэн даже читал об этом в газетах.

– Читать-то он читал, да не всегда можно верить тому, что написано, – пробормотала Энн. – Доктор Аткинс сказал, что Вустер поклялся расправиться с первым же негром, который осмелится войти в их школу.

Уголек испуганно посмотрел на мать: доктор Аткинс так сказал?

Все негры в городке знали доктора Аткинса и шли к нему, как к главному своему советчику и защитнику. Доктор Аткинс сам был родом из бедной негритянской семьи и знал все нужды черного народа. Каждому негру в городе было известно, что доктору Аткинсу удалось окончить университет только потому, что он тяжелым трудом скопил деньги на учение. Он работал грузчиком на пристани, мальчишкой на посылках в гостинице, судомойкой в ресторане, он таскал кирпичи и гладил белье в прачечной.

– У тебя много друзей, Аткинс? – спросил директор, обратив на Чарли свои ржавые глаза.

– Да, сэр. Все наши мальчики и девочки – мои друзья, – скромно отвечал Чарли.

– Верно, и у мамы твоей много друзей? – продолжал директор. – Ведь она как будто каждый вечер бывает в гостях?

– Нет, что вы, совсем не в гостях, – ответил Чарли, – мама ходит на митинги, а сейчас она ходит к рабочим, которые бастуют…

– Вот как! К рабочим, которые бастуют? – Директор нервно приподнялся на своем кресле. – И что же она там делает?

– Она помогает их семьям, читает им разные книги. Мама ведь очень много знает, – охотно рассказывал Чарли.

Директор казался очень заинтересованным. Ом попросил Чарли подробно рассказать, какие же книги читает его мать рабочим. Но Чарли и сам этого хорошенько не знал.

– Только одну книжку я знаю. Такая красная, небольшая, – сказал он, – ее подарил мой папа, когда был еще на свободе. Мама очень ее бережет. На ней написано Ленин.

Директор поперхнулся.

– Она и теперь переписывается с папой? – спросил он быстро.

Чарли поглядел в ржавые колючие глаза директора, и вдруг его взяло сомнение.

– Не знаю, – сказал он отрывисто.

– Врешь, знаешь! – Директор схватил его за ворот; внезапно от его ласковости не осталось и следа. – Сейчас же отвечай, маленький змееныш!

– Не знаю, не знаю… – твердил Чарли, стараясь вырваться.

– Вот, я говорила, я говорила вам, сэр, что это за семейка! – крикливо начала она. – У них там целое гнездо бунтовщиков…

Директор толкнул Чарли к двери: – Иди, лгунишка этакий, убирайся! Он переглянулся с поварихой Роч, и они оба вдруг чему-то улыбнулись.

– И того, что мы узнали, вполне достаточно, чтобы… – сказал директор и захлопнул за Чарли дверь.

Мальчик очутился на улице. Какое-то беспокойство мучило его. Что хотел сказать директор своей последней фразой? Что такого сказал ему Чарли и чему так радовались директор с поварихой?

Чарли шел, перебирая в памяти весь разговор, и все больше и больше беспокоился. Вернувшись домой, он решил никому – ни бабушке, ни матери – не говорить о том, что был у директора.

ПЕСНЯ О ДЖОНЕ БРАУНЕ

– Слыхали вы когда-нибудь эту песню? – спросила бабушка. – Она поется на красивыq боевой мотив. И она запела низким, звучным голосом:

– У нее хватило храбрости только на один раз, – сказал Беппо, – сегодня она струсила и осталась дома.

Чарли хотелось возразить, но он промолчал, иначе ему пришлось бы рассказать также и о директоре.

– Песню о Джоне Брауне пели во время войны северяне, – продолжала бабушка, – и, когда мы ее услыхали в первый раз, нам показалось, что отец и капитан снова идут в бой за свободу.

… Ох, какая жестокая была эта война, дети! Маленький город Вильмингтон в те дни совсем сошел с ума. По улицам беспрестанно проходили полки, ехали военные повозки, медные трубы ревели походные марши. Барабанный бой, стоны раненых, которых везли в госпиталь, лошадиный топот – все это смешалось в какую-то адскую музыку.

Пока длилась война, южане относились к неграм еще хуже, чем обыкновенно, поэтому мы старались почти не выходить из своего квартала, чтобы не попасться на глаза военным.

Однажды среди полка южан мелькнула перед нами грузная фигура Паркера, сидевшего на лошади. На Паркере были офицерские погоны. Он громко орал на солдат, и лицо его наливалось кровью от раздражения.

Когда Вильмингтон перешел в руки северян, мы начали наводить справки, не видел ли кто-нибудь из солдат глухого негра, по имени Наполеон. Долго мы не могли ничего узнать, но однажды старый капрал сказал нам, что он встречал такого негра под Ричмондом. Глухой дрался, как одержимый, застрелил полковника-южанина и взял в плен нескольких офицеров.

– Я слыхал потом, что его уложила шальная пуля, – добавил капрал, – наши ребята очень жалели его.

Вот и еще один друг погиб! С грустью вспоминали мы Наполеона, его заботы о нас, Кеннеди-Фарм…

О матушке Браун мы знали только, что она работает в походном госпитале северян и не боится подбирать раненых даже во время боя.

Война продолжалась четыре года. Были убиты и искалечены тысячи людей. В конце концов победил Север.

Северу нужны были дешевые рабочие для его фабрик и заводов, поэтому после окончания войны негры получили свободу. Разумеется, «свобода» эта была только на бумаге. Говорили, что каждый освобожденный негр получит сорок акров земли и мула. Но негры не получили ни мулов ни земли. Им грозил голод, и они шли за гроши служить к своим прежним владельцам.

Мама Джен нанялась кухаркой в пансион, где учились дочки богатых фермеров.

– Барышни, научите мою Салли читать и писать, – попросила она пансионерок.

Белые барышни захохотали:

– Ха-ха-ха! Учить негритянку? Даром время тратить!

Мама очень обиделась и назвала их бессердечными девчонками. Сама она не умела ни читать, ни писать. В Америке было запрещено учить грамоте негров. И только после объявления свободы начали открываться первые школы для черных детей.

Тогда мама записала и меня в негритянскую школу. Ах, как я радовалась, когда мама надела на меня новенькое клетчатое платье с зеленым поясом и дала с собой мешочек с завтраком! В мешочке лежали вареные бобы и круглая маисовая лепешка.

Но в школе сидели малыши. Увидев меня, большую, одиннадцатилетнюю девочку, они принялись кричать:

– Гляди, гляди, цапля пришла! Фонарный столб шагает!

Дома я долго плакала:

– Не пойду, не пойду я в школу… Они смеются надо мной. Я слишком большая!

Но мама уговорила меня.

– Помнишь Паркера? – сказала она мне. – Чтобы бороться с Паркерами, нам нужно много учиться.

Я не могла равнодушно слышать имя Паркера. И я обещала маме хорошо учиться.

Все хорошо знали эту песню: ее часто пели обитатели Ямайки, особенно цветные. Но после рассказа бабушки песня казалась совсем новой, полной глубокого значения. И ребята с увлечением начали подпевать старой негритянке:

Спит Джон Браун в могиле сырой,

Но память о нем ведет нас в бой…

В этот вечер Мэри не пришла слушать бабушку, и Чарли напрасно глядел в конец улицы, надеясь увидеть бронзовые косы.

Но память о нем ведет нас в бой…

– У нее хватило храбрости только на один раз, – сказал Беппо, – сегодня она струсила и осталась дома.

Чарли хотелось возразить, но он промолчал, иначе ему пришлось бы рассказать также и о директоре.

– Песню о Джоне Брауне пели во время войны северяне, – продолжала бабушка, – и, когда мы ее услыхали в первый раз, нам показалось, что отец и капитан снова идут в бой за свободу.

… Ох, какая жестокая была эта война, дети! Маленький город Вильмингтон в те дни совсем сошел с ума. По улицам беспрестанно проходили полки, ехали военные повозки, медные трубы ревели походные марши. Барабанный бой, стоны раненых, которых везли в госпиталь, лошадиный топот – все это смешалось в какую-то адскую музыку.

Пока длилась война, южане относились к неграм еще хуже, чем обыкновенно, поэтому мы старались почти не выходить из своего квартала, чтобы не попасться на глаза военным.

Однажды среди полка южан мелькнула перед нами грузная фигура Паркера, сидевшего на лошади. На Паркере были офицерские погоны. Он громко орал на солдат, и лицо его наливалось кровью от раздражения.

Когда Вильмингтон перешел в руки северян, мы начали наводить справки, не видел ли кто-нибудь из солдат глухого негра, по имени Наполеон. Долго мы не могли ничего узнать, но однажды старый капрал сказал нам, что он встречал такого негра под Ричмондом. Глухой дрался, как одержимый, застрелил полковника-южанина и взял в плен нескольких офицеров.

– Я слыхал потом, что его уложила шальная пуля, – добавил капрал, – наши ребята очень жалели его.

Вот и еще один друг погиб! С грустью вспоминали мы Наполеона, его заботы о нас, Кеннеди-Фарм…

О матушке Браун мы знали только, что она работает в походном госпитале северян и не боится подбирать раненых даже во время боя.

Война продолжалась четыре года. Были убиты и искалечены тысячи людей. В конце концов победил Север.

Северу нужны были дешевые рабочие для его фабрик и заводов, поэтому после окончания войны негры получили свободу. Разумеется, «свобода» эта была только на бумаге. Говорили, что каждый освобожденный негр получит сорок акров земли и мула. Но негры не получили ни мулов ни земли. Им грозил голод, и они шли за гроши служить к своим прежним владельцам.

Мама Джен нанялась кухаркой в пансион, где учились дочки богатых фермеров.

– Барышни, научите мою Салли читать и писать, – попросила она пансионерок.

Белые барышни захохотали:

– Ха-ха-ха! Учить негритянку? Даром время тратить!

Мама очень обиделась и назвала их бессердечными девчонками. Сама она не умела ни читать, ни писать. В Америке было запрещено учить грамоте негров. И только после объявления свободы начали открываться первые школы для черных детей.

Тогда мама записала и меня в негритянскую школу. Ах, как я радовалась, когда мама надела на меня новенькое клетчатое платье с зеленым поясом и дала с собой мешочек с завтраком! В мешочке лежали вареные бобы и круглая маисовая лепешка.

Но в школе сидели малыши. Увидев меня, большую, одиннадцатилетнюю девочку, они принялись кричать:

– Гляди, гляди, цапля пришла! Фонарный столб шагает!

Дома я долго плакала:

– Не пойду, не пойду я в школу… Они смеются надо мной. Я слишком большая!

Но мама уговорила меня.

– Помнишь Паркера? – сказала она мне. – Чтобы бороться с Паркерами, нам нужно много учиться.

Я не могла равнодушно слышать имя Паркера. И я обещала маме хорошо учиться.

БЕЛАЯ ПАССАЖИРКА

Спустя некоторое время мама, которой было тяжело служить в пансионе, решила ехать на Север, в Нью-Йорк. Ей казалось, что там неграм живется легче.

Мы распростились с добрым стариком Гапкиным и в один солнечный осенний день погрузились все трое на пароход. Я говорю «трое» потому, что с нами был наш неизменный Прист. Мы не могли расстаться с ним.

Пароход поплыл по Делаверскому заливу, а потом вышел в Атлантический океан и направился к Гудсону.

Мне не нравилось, что мы едем на тесной и грязной нижней палубе. Снизу я видела, как наверху, за начищенными медными перилами, гуляют белые дети. Иногда дети смотрели на нас и чему-то смеялись, а я в ответ корчила им гримасы.

Мне очень захотелось побывать наверху. Я тихонько отошла от мамы и полезла по лестнице вверх. На предпоследней ступеньке я подняла голову и вдруг увидела боцмана.

– Уходи отсюда! Здесь не место неграм, – сказал он сердито.

И я, сдерживая слезы, вернулась на нижнюю палубу.

Одна белая девочка чаще других приходила глядеть на нас. Она была одета в розовое шелковое платье с большим кружевным воротником. У девочки было капризное и злое выражение лица, нижнюю губу она некрасиво оттопыривала. Из нашей семьи ее больше всего интересовал Прист. Она манила его к себе, называла ласковыми именами, а иногда бросала ему кусочки лакомств.

Однажды девочка привела с собой высокого джентльмена в синем фраке, с толстой золотой цепью на жилете. Они оба долго глядели на Приста, и девочка о чем-то горячо просила высокого джентльмена.

Вскоре после того как они ушли, к нам на нижнюю палубу явился боцман. Он направился прямо к маме.

– Дочке одного из пассажиров приглянулся твой кот, – обратился он к ней. – Она желает его купить. Во сколько ты его оцениваешь?

– Кот непродажный, сэр, – отвечала она. – Это наш друг, а мы друзей не продаем. К тому же, он принадлежит не мне, а моей девочке.

Я тотчас же схватила Приста на руки. Мне смутно чудилась какая-то опасность.

– Продай кота, девочка, – обратился ко мне боцман. – Получишь за него много денег, купишь себе конфет, игрушек, ленточек…

Но я только крепче прижала к себе кота и ничего не ответила. Боцман пожал плечами и ушел. Он приходил еще несколько раз и все уговаривал маму продать Приста, предлагая много долларов.

– Глупая ты женщина, ведь на эти деньги ты сможешь устроиться в Нью-Йорке, – убеждал он маму. – А девчонка твоя ничего не узнает. Мы возьмем кота, когда она уснет.

Но мама с негодованием отвечала ему, что она не станет обманывать своего ребенка.

– Ну хорошо, – пробормотал сквозь зубы боцман. – Не хочешь добром, так мы устроим иначе!

Он больше не приходил.

На другой день пароход наш остановился у большого портового города. Грузчики с криками потащили на берег тюки табака и хлопка. Пассажиры с багажом спешили сойти на сушу.

Я увидела белую девочку в шелковом платье, которую сводил по трапу высокий джентльмен. Девочка весело смеялась и все оглядывалась на пароход. В руках у нее было что-то большое, завернутое в плед. Носильщики несли за ними их чемоданы.

Я была так поглощена зрелищем порта, суетой и беготней грузчиков, что позабыла об всем на свете. И только когда пароход отчалил от берега и вышел в открытый океан, я вдруг спохватилась, что не вижу Приста.

Я облазила всю нижнюю палубу, забралась даже в трюм, заглядывала под ящики и тюки с товаром, звала самыми ласковыми именами – кот бесследно исчез.

Тогда мы с мамой бросились к боцману.

– Почем я знаю, где ваша тварь! – сказал нам этот грубый человек. – Может, ей надоело у черномазых, захотелось к белым хозяевам…

И он принялся хохотать над нашим горем. Я вспомнила завернутый в плед сверток, который несла девочка, и мне все стало понятно: белые люди просто-напросто украли нашего Приста. Мы были негры – и с нами можно было не стесняться.

Тоскливо было у нас на душе, когда мы прибыли в Нью-Йорк. По улицам стремился поток угрюмых, неразговорчивых людей.

– Что-нибудь случилось? – спросила я маму.

– Нет, здесь всегда такая спешка, – отвечала она.

Нас приютили у себя Робинсоны. Это была знакомая нам негритянская семья. Я чувствовала себя потерянной в этом большом городе и от волнения первые дни молчала и отказывалась выходить на улицу.

Нью-Йорк в те годы был совсем не похож на то, чем он стал сейчас.

Не было еще ни электричества, ни радио, ни телефона, ни световых реклам, ни подземки, ни автомобилей…

На этом месте ребята не выдержали:

– Что вы говорите, бабушка?! Как же вы жили тогда?

Бабушка засмеялась.

– А так и жили: ездили на омнибусах, запряженных парой лошадей, а чаще ходили пешком. Улицы были довольно узкие, освещались керосиновыми фонарями. Печи в домах топили углем, и каждую неделю приходили черные трубочисты очищать трубы от сажи. Поезда были смешные, с низкими паровозами, из которых торчала высокая труба. Тогда не было ни Великого Белого Пути, ни небоскребов и самый высокий дом принадлежал конторе Смита; в нем было шесть этажей, и он считался гигантом.

Мама Джен сейчас же принялась искать работу. Но с ребенком ее никто не брал.

– Отдай девчонку в приют, тогда я возьму тебя к себе, – сказал ей владелец салуна, маленького трактирчика.

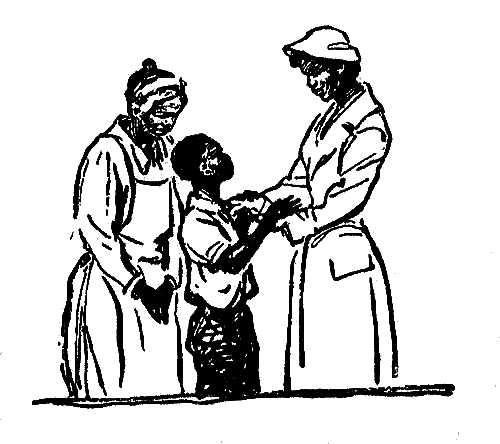

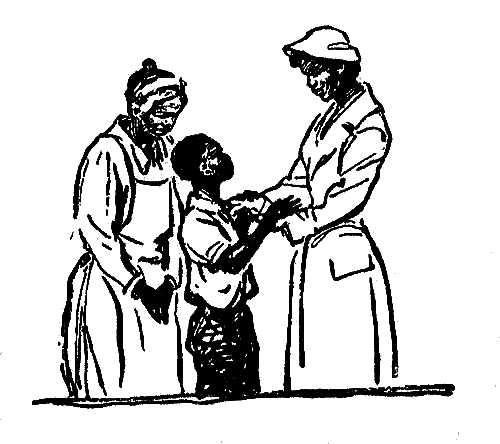

Ему нужна была служанка. И мама со слезами отдала меня в приют для цветных детей.

– Простите, не здесь ли живет учительница Аткинс? – произнес гнусавый голос.

Посыльный в форменной фуражке стоял на цементной дорожке и растерянно оглядывался по сторонам.

– Здесь, – отвечала бабушка, – это моя невестка. А что вам угодно, мистер?

– У меня к ней поручение от директора школы, – отвечал посыльный. – Директор требует ее немедленно к себе.

– Ее сейчас нет дома, но, как только она вернется, я передам ей, – сказала бабушка.

– Только помните, директор сказал: явиться немедленно, – внушительно повторил посыльный и ушел.

Не успел он повернуть за бензиновую колонку, как миссис Аткинс появилась во дворе.

– Хорошо, что ты пришла, Флора, – встретила ее бабушка и тотчас же передала ей слова посыльного.

Учительница пожала плечами, брови ее нахмурились:

– Не знаю, что ему нужно от меня. Немедленно?…

И она, не снимая шляпы, отправилась к директору. А бабушка между тем продолжала рассказ.

Мы распростились с добрым стариком Гапкиным и в один солнечный осенний день погрузились все трое на пароход. Я говорю «трое» потому, что с нами был наш неизменный Прист. Мы не могли расстаться с ним.

Пароход поплыл по Делаверскому заливу, а потом вышел в Атлантический океан и направился к Гудсону.

Мне не нравилось, что мы едем на тесной и грязной нижней палубе. Снизу я видела, как наверху, за начищенными медными перилами, гуляют белые дети. Иногда дети смотрели на нас и чему-то смеялись, а я в ответ корчила им гримасы.

Мне очень захотелось побывать наверху. Я тихонько отошла от мамы и полезла по лестнице вверх. На предпоследней ступеньке я подняла голову и вдруг увидела боцмана.

– Уходи отсюда! Здесь не место неграм, – сказал он сердито.

И я, сдерживая слезы, вернулась на нижнюю палубу.

Одна белая девочка чаще других приходила глядеть на нас. Она была одета в розовое шелковое платье с большим кружевным воротником. У девочки было капризное и злое выражение лица, нижнюю губу она некрасиво оттопыривала. Из нашей семьи ее больше всего интересовал Прист. Она манила его к себе, называла ласковыми именами, а иногда бросала ему кусочки лакомств.

Однажды девочка привела с собой высокого джентльмена в синем фраке, с толстой золотой цепью на жилете. Они оба долго глядели на Приста, и девочка о чем-то горячо просила высокого джентльмена.

Вскоре после того как они ушли, к нам на нижнюю палубу явился боцман. Он направился прямо к маме.

– Дочке одного из пассажиров приглянулся твой кот, – обратился он к ней. – Она желает его купить. Во сколько ты его оцениваешь?

– Кот непродажный, сэр, – отвечала она. – Это наш друг, а мы друзей не продаем. К тому же, он принадлежит не мне, а моей девочке.

Я тотчас же схватила Приста на руки. Мне смутно чудилась какая-то опасность.

– Продай кота, девочка, – обратился ко мне боцман. – Получишь за него много денег, купишь себе конфет, игрушек, ленточек…

Но я только крепче прижала к себе кота и ничего не ответила. Боцман пожал плечами и ушел. Он приходил еще несколько раз и все уговаривал маму продать Приста, предлагая много долларов.

– Глупая ты женщина, ведь на эти деньги ты сможешь устроиться в Нью-Йорке, – убеждал он маму. – А девчонка твоя ничего не узнает. Мы возьмем кота, когда она уснет.

Но мама с негодованием отвечала ему, что она не станет обманывать своего ребенка.

– Ну хорошо, – пробормотал сквозь зубы боцман. – Не хочешь добром, так мы устроим иначе!

Он больше не приходил.

На другой день пароход наш остановился у большого портового города. Грузчики с криками потащили на берег тюки табака и хлопка. Пассажиры с багажом спешили сойти на сушу.

Я увидела белую девочку в шелковом платье, которую сводил по трапу высокий джентльмен. Девочка весело смеялась и все оглядывалась на пароход. В руках у нее было что-то большое, завернутое в плед. Носильщики несли за ними их чемоданы.

Я была так поглощена зрелищем порта, суетой и беготней грузчиков, что позабыла об всем на свете. И только когда пароход отчалил от берега и вышел в открытый океан, я вдруг спохватилась, что не вижу Приста.

Я облазила всю нижнюю палубу, забралась даже в трюм, заглядывала под ящики и тюки с товаром, звала самыми ласковыми именами – кот бесследно исчез.

Тогда мы с мамой бросились к боцману.

– Почем я знаю, где ваша тварь! – сказал нам этот грубый человек. – Может, ей надоело у черномазых, захотелось к белым хозяевам…

И он принялся хохотать над нашим горем. Я вспомнила завернутый в плед сверток, который несла девочка, и мне все стало понятно: белые люди просто-напросто украли нашего Приста. Мы были негры – и с нами можно было не стесняться.

Тоскливо было у нас на душе, когда мы прибыли в Нью-Йорк. По улицам стремился поток угрюмых, неразговорчивых людей.

– Что-нибудь случилось? – спросила я маму.

– Нет, здесь всегда такая спешка, – отвечала она.

Нас приютили у себя Робинсоны. Это была знакомая нам негритянская семья. Я чувствовала себя потерянной в этом большом городе и от волнения первые дни молчала и отказывалась выходить на улицу.

Нью-Йорк в те годы был совсем не похож на то, чем он стал сейчас.

Не было еще ни электричества, ни радио, ни телефона, ни световых реклам, ни подземки, ни автомобилей…

На этом месте ребята не выдержали:

– Что вы говорите, бабушка?! Как же вы жили тогда?

Бабушка засмеялась.

– А так и жили: ездили на омнибусах, запряженных парой лошадей, а чаще ходили пешком. Улицы были довольно узкие, освещались керосиновыми фонарями. Печи в домах топили углем, и каждую неделю приходили черные трубочисты очищать трубы от сажи. Поезда были смешные, с низкими паровозами, из которых торчала высокая труба. Тогда не было ни Великого Белого Пути, ни небоскребов и самый высокий дом принадлежал конторе Смита; в нем было шесть этажей, и он считался гигантом.

Мама Джен сейчас же принялась искать работу. Но с ребенком ее никто не брал.

– Отдай девчонку в приют, тогда я возьму тебя к себе, – сказал ей владелец салуна, маленького трактирчика.

Ему нужна была служанка. И мама со слезами отдала меня в приют для цветных детей.

– Простите, не здесь ли живет учительница Аткинс? – произнес гнусавый голос.

Посыльный в форменной фуражке стоял на цементной дорожке и растерянно оглядывался по сторонам.

– Здесь, – отвечала бабушка, – это моя невестка. А что вам угодно, мистер?

– У меня к ней поручение от директора школы, – отвечал посыльный. – Директор требует ее немедленно к себе.

– Ее сейчас нет дома, но, как только она вернется, я передам ей, – сказала бабушка.

– Только помните, директор сказал: явиться немедленно, – внушительно повторил посыльный и ушел.

Не успел он повернуть за бензиновую колонку, как миссис Аткинс появилась во дворе.

– Хорошо, что ты пришла, Флора, – встретила ее бабушка и тотчас же передала ей слова посыльного.

Учительница пожала плечами, брови ее нахмурились:

– Не знаю, что ему нужно от меня. Немедленно?…

И она, не снимая шляпы, отправилась к директору. А бабушка между тем продолжала рассказ.

В ПРИЮТЕ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ

… «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас».

«Ударившему тебя по щеке подставь и другую».

Я с удивлением глядела на голые стены, увешанные такими изречениями. Я была боевая девочка, и мне казалось диким подставлять другую щеку тому, кто тебя ударил. «Ого, пусть только попробует кто-нибудь напасть на меня, уж я сумею дать сдачи!» – думала я про себя.

– Это из евангелия, – объяснил мне приютский мальчик негр. – Ведь наш приют основан богатыми квакерами [5]. Квакеры ужасные ханжи и хотят, чтобы мы наизусть заучили все евангелие и всю библию.

Скучно и гадко показалось мне в приюте. Каждое утро нас будил пронзительный звонок.

– Стройся в пары! – кричал надзиратель. Мы становились по росту. Я ходила в паре с маленькой мулаткой Евой. Она была сирота, ее никто не навещал по воскресеньям, и надзиратель обращался с ней особенно грубо: он знал, что Еве некому пожаловаться. На девочках были надеты одинаковые уродливые платья в черную и синюю клетку. Мальчики были в таких же блузах и длинных серых панталонах.

Мы чинно шли в столовую, заранее зная, что нас ждет овсянка. На обед тоже была овсянка, только немножко сдобренная маслом. Но и утренний завтрак и обед щедро приправлялись молитвой. Надзиратель говорил:

– Дежурный, сегодня мы читаем библию.

И маленькая Ева, которая дежурила, робким голосом лепетала псалмы Давида. Перед обедом опять команда:

– На молитву!

Мы стояли руки по швам, пока надзиратель читал «Отче наш». В воскресенье мы заучивали молитвы в воскресной школе. Мы хором повторяли библейские тексты и старались кричать как можно громче. От этого дребезжали стекла в окнах – дз… зж… Нам это нравилось, и мы прямо надрывались от крика.

– Довольно, довольно! Тише! – кричал наконец учитель, затыкая уши.

В приюте мы сами мыли полы, и надзиратель проверял, чисто ли мы всё выскребли.

– Плохо работаешь, Салли, – сказал он мне однажды. – Такую негритянку никто не захочет взять в прислуги.

Ему и в голову не приходило, что негры могут быть чем-нибудь, кроме слуг.

Директор приюта был белый. У него была дочка – прилизанная и красноглазая, похожая на белую мышь, тихоня и ябеда. Я ее терпеть не могла и показывала ей язык, а она плакала и жаловалась отцу. Однажды у тихони пропал бантик из косы. Искали бантик, искали и нашли в углу двора изрезанные кусочки шелка. Тихоня указала на меня:

– Это она стащила и изрезала. Она всегда мне язык показывает.

Директор долго бил меня по пальцам, а потом запер в карцер. Я была не виновата и решилась скорее умереть, чем закричать от боли. Руки у меня были в кровоподтеках, но я молчала. Это взбесило директора:

– Ага! Ты не хочешь просить прощения? Ты гордая? Ну так посиди в карцере, гордячка!

И меня на три дня посадили в карцер на хлеб и воду.

Пока я сидела в карцере, злая девчонка перерыла все мои пожитки и забрала себе те немногие вещицы, которые я особенно любила. Но я не посмела жаловаться директору на его дочь: я была уверена, что за это меня снова накажут.

Однажды, когда я, по обыкновению, заучивала один из псалмов Давида, к нам в класс вбежал мальчишка, служивший у салунщика на побегушках.

– Мать тебя зовет, иди скорей, а то она вот-вот протянет ноги! – поспешно крикнул он мне и умчался.

Я добежала до салуна и, задыхаясь от бега, взобралась по лестнице на чердак, где была каморка мамы.

Мама лежала совсем тихо, высоко вскинув голову на подушке. Глаза ее были закрыты, пальцы нетерпеливо бегали по одеялу. Возле нее никого не было. Салунщик и его мальчишка боялись умирающих.

– Мамочка, мама! Я здесь, с тобой! – закричала я, но мама только пошевелила губами.

Я прижала ухо к самому ее рту.

– Шарф… – донесся до меня еле слышный шепот, – красный…

Я догадалась, о чем просит мама. В самом заветном углу ее сундучка лежал завернутый в чистый платок красный шарф отца. С той ночи в Харперс-Ферри он был нашей самой драгоценной реликвией [6], и мама свято хранила эту память о Джиме Бэнбоу.

Я вынула шарф и вложила его маме в руки. Но она продолжала что-то шептать.

– Положи… его… со мной, когда я умру, – с трудом произнесла она.

Я молча кивнула: слезы душили меня.

Мама Джен умерла на рассвете. Ее похоронили на бедном негритянском кладбище, и салунщик ворчал, что похороны обошлись ему слишком дорого. Красный шарф отца также покоился в могиле: я повязала его маме на руку.

В тот же день я вернулась в приют. Теперь я, была совсем одна на свете. Надзиратель мог безнаказанно обижать меня, как и Еву, – за меня некому было заступиться.

«Ударившему тебя по щеке подставь и другую».

Я с удивлением глядела на голые стены, увешанные такими изречениями. Я была боевая девочка, и мне казалось диким подставлять другую щеку тому, кто тебя ударил. «Ого, пусть только попробует кто-нибудь напасть на меня, уж я сумею дать сдачи!» – думала я про себя.

– Это из евангелия, – объяснил мне приютский мальчик негр. – Ведь наш приют основан богатыми квакерами [5]. Квакеры ужасные ханжи и хотят, чтобы мы наизусть заучили все евангелие и всю библию.

Скучно и гадко показалось мне в приюте. Каждое утро нас будил пронзительный звонок.

– Стройся в пары! – кричал надзиратель. Мы становились по росту. Я ходила в паре с маленькой мулаткой Евой. Она была сирота, ее никто не навещал по воскресеньям, и надзиратель обращался с ней особенно грубо: он знал, что Еве некому пожаловаться. На девочках были надеты одинаковые уродливые платья в черную и синюю клетку. Мальчики были в таких же блузах и длинных серых панталонах.

Мы чинно шли в столовую, заранее зная, что нас ждет овсянка. На обед тоже была овсянка, только немножко сдобренная маслом. Но и утренний завтрак и обед щедро приправлялись молитвой. Надзиратель говорил:

– Дежурный, сегодня мы читаем библию.

И маленькая Ева, которая дежурила, робким голосом лепетала псалмы Давида. Перед обедом опять команда:

– На молитву!

Мы стояли руки по швам, пока надзиратель читал «Отче наш». В воскресенье мы заучивали молитвы в воскресной школе. Мы хором повторяли библейские тексты и старались кричать как можно громче. От этого дребезжали стекла в окнах – дз… зж… Нам это нравилось, и мы прямо надрывались от крика.

– Довольно, довольно! Тише! – кричал наконец учитель, затыкая уши.

В приюте мы сами мыли полы, и надзиратель проверял, чисто ли мы всё выскребли.

– Плохо работаешь, Салли, – сказал он мне однажды. – Такую негритянку никто не захочет взять в прислуги.

Ему и в голову не приходило, что негры могут быть чем-нибудь, кроме слуг.

Директор приюта был белый. У него была дочка – прилизанная и красноглазая, похожая на белую мышь, тихоня и ябеда. Я ее терпеть не могла и показывала ей язык, а она плакала и жаловалась отцу. Однажды у тихони пропал бантик из косы. Искали бантик, искали и нашли в углу двора изрезанные кусочки шелка. Тихоня указала на меня:

– Это она стащила и изрезала. Она всегда мне язык показывает.

Директор долго бил меня по пальцам, а потом запер в карцер. Я была не виновата и решилась скорее умереть, чем закричать от боли. Руки у меня были в кровоподтеках, но я молчала. Это взбесило директора:

– Ага! Ты не хочешь просить прощения? Ты гордая? Ну так посиди в карцере, гордячка!

И меня на три дня посадили в карцер на хлеб и воду.

Пока я сидела в карцере, злая девчонка перерыла все мои пожитки и забрала себе те немногие вещицы, которые я особенно любила. Но я не посмела жаловаться директору на его дочь: я была уверена, что за это меня снова накажут.

Однажды, когда я, по обыкновению, заучивала один из псалмов Давида, к нам в класс вбежал мальчишка, служивший у салунщика на побегушках.

– Мать тебя зовет, иди скорей, а то она вот-вот протянет ноги! – поспешно крикнул он мне и умчался.

Я добежала до салуна и, задыхаясь от бега, взобралась по лестнице на чердак, где была каморка мамы.

Мама лежала совсем тихо, высоко вскинув голову на подушке. Глаза ее были закрыты, пальцы нетерпеливо бегали по одеялу. Возле нее никого не было. Салунщик и его мальчишка боялись умирающих.

– Мамочка, мама! Я здесь, с тобой! – закричала я, но мама только пошевелила губами.

Я прижала ухо к самому ее рту.

– Шарф… – донесся до меня еле слышный шепот, – красный…

Я догадалась, о чем просит мама. В самом заветном углу ее сундучка лежал завернутый в чистый платок красный шарф отца. С той ночи в Харперс-Ферри он был нашей самой драгоценной реликвией [6], и мама свято хранила эту память о Джиме Бэнбоу.

Я вынула шарф и вложила его маме в руки. Но она продолжала что-то шептать.

– Положи… его… со мной, когда я умру, – с трудом произнесла она.

Я молча кивнула: слезы душили меня.

Мама Джен умерла на рассвете. Ее похоронили на бедном негритянском кладбище, и салунщик ворчал, что похороны обошлись ему слишком дорого. Красный шарф отца также покоился в могиле: я повязала его маме на руку.

В тот же день я вернулась в приют. Теперь я, была совсем одна на свете. Надзиратель мог безнаказанно обижать меня, как и Еву, – за меня некому было заступиться.

НЕГРИТЯНСКИЙ «РАЙ»

В приюте нас держали до пятнадцати лет, а потом устраивали на работу. Маленькую мулатку Еву послали работать на ферму, и в первый же день ей косилкой отрезало палец.

А меня рекомендовали в прачечную. Я стала зарабатывать деньги стиркой белья и решила поселиться в негритянской части Нью-Йорка – Гарлеме.

Пока негров было мало, белые позволяли им селиться на задворках своих домов. Но в города приезжало все больше и больше негров, которые бросали плантации и переходили работать на фабрики и заводы. И белые приказали:

– Живите отдельно. Стройте себе дома только в черной части города.

В насмешку белые прозвали Гарлем «черным раем». Дом, где мы жили, был такой же, как все дома в этом «раю», – серый, закопченный, сверху донизу набитый негритянской беднотой. Здесь жили рабочие, сапожники, прачки, портные, монтеры. В каждой комнате ютилась целая семья. Детей было очень много, они выползали на улицу и играли там, ежеминутно рискуя упасть или попасть под лошадь.

Я поселилась в маленькой сырой комнатке. Целый день в комнате стоял тяжелый белый пар и запах мыла. Слипшиеся от пота волосы падали на глаза. С утра до вечера я видела перед собой корыто да мыльную пену.

Но я не унывала, у меня был веселый характер, и, несмотря на хромую ногу, я была большая охотница поплясать и попеть.

Вскоре я вышла замуж за негра Сэма Дотсона. Сэм служил фургонщиком в конторе по перевозке мебели. Это был добродушный и смешливый человек. Целый день Сэм ездил на своем фургоне. Его белая лошадь Роза очень не любила возить тяжести, и Сэм покрикивал на нее:

– Шевели ногами, старая, шевели ногами!

Лошадь поводила ушами и бежала быстрее.

Но не долго пришлось мне жить с Сэмом. Он надорвался, перенося какие-то тяжелые вещи, и вскоре умер. И на руках у меня остался маленький сын Эл.

Чтобы кормить моего мальчика, я стала брать еще больше белья у заказчиков. Целый день у нас во дворе сушились простыни и полотенца, и ветер трепал рукава рубах…

Бабушка тяжело вздохнула и замолчала. Она припоминала доброе лицо Сэма и свою недолгую жизнь с ним. Ребята сидели тихо, не смея прервать молчание, уважая ее грусть.

А меня рекомендовали в прачечную. Я стала зарабатывать деньги стиркой белья и решила поселиться в негритянской части Нью-Йорка – Гарлеме.

Пока негров было мало, белые позволяли им селиться на задворках своих домов. Но в города приезжало все больше и больше негров, которые бросали плантации и переходили работать на фабрики и заводы. И белые приказали:

– Живите отдельно. Стройте себе дома только в черной части города.

В насмешку белые прозвали Гарлем «черным раем». Дом, где мы жили, был такой же, как все дома в этом «раю», – серый, закопченный, сверху донизу набитый негритянской беднотой. Здесь жили рабочие, сапожники, прачки, портные, монтеры. В каждой комнате ютилась целая семья. Детей было очень много, они выползали на улицу и играли там, ежеминутно рискуя упасть или попасть под лошадь.

Я поселилась в маленькой сырой комнатке. Целый день в комнате стоял тяжелый белый пар и запах мыла. Слипшиеся от пота волосы падали на глаза. С утра до вечера я видела перед собой корыто да мыльную пену.

Но я не унывала, у меня был веселый характер, и, несмотря на хромую ногу, я была большая охотница поплясать и попеть.

Вскоре я вышла замуж за негра Сэма Дотсона. Сэм служил фургонщиком в конторе по перевозке мебели. Это был добродушный и смешливый человек. Целый день Сэм ездил на своем фургоне. Его белая лошадь Роза очень не любила возить тяжести, и Сэм покрикивал на нее:

– Шевели ногами, старая, шевели ногами!

Лошадь поводила ушами и бежала быстрее.

Но не долго пришлось мне жить с Сэмом. Он надорвался, перенося какие-то тяжелые вещи, и вскоре умер. И на руках у меня остался маленький сын Эл.

Чтобы кормить моего мальчика, я стала брать еще больше белья у заказчиков. Целый день у нас во дворе сушились простыни и полотенца, и ветер трепал рукава рубах…

Бабушка тяжело вздохнула и замолчала. Она припоминала доброе лицо Сэма и свою недолгую жизнь с ним. Ребята сидели тихо, не смея прервать молчание, уважая ее грусть.

БЕЗ РАБОТЫ

Задумчивость бабушки прервала вернувшаяся учительница. У Флоры Аткинс было сумрачное лицо. Она машинально снимала и снова надевала шляпу.

– Есть новости, – сказала она как будто совсем спокойно и поглядела на ребят. – Дети, я уже больше не буду учить вас: директор уволил меня. Чарли и Нила он тоже исключил из школы.

– Что ты говоришь, Флора? – заволновалась бабушка. – Что случилось?

Учительница вкратце рассказала, как было дело. Директор встретил ее, сидя за своим письменным столом, суровый и величественный, как главный шериф штатов.

– Вам и вашим сыновьям придется покинуть нашу школу, Аткинс, – сказал он, не вынимая изо рта сигары. – Вы плохо влияете на детей. У меня есть сведения, что вы, так же как и ваш муж, к-коммунистка. – На этом слове он поперхнулся. – И вы читаете забастовщикам Ленина, я это отлично знаю, – добавил он торжествующим тоном.

– Понять не могу, откуда он это узнал! – сказала учительница. – Не может быть, чтобы кто-нибудь из наших оказался предателем.

– Что ты, что ты, – сказала бабушка, – рабочие не предают!

Какой-то странный звук прервал ее слова. Это плакал Чарли. Он уткнул голову в колени, спина его вздрагивала.

– Чарли, мальчик мой, ты так огорчен, что я потеряла работу? – Учительница ласково склонилась над сыном. – Ничего, как-нибудь проживем, товарищи не дадут нам умереть с голоду.

Но спина Чарли вздрагивала все чаще, и мальчик плакал все неутешней.

– Да что с тобой, Чарли? – Бабушка насильно подняла его залитое слезами лицо. – Отчего ты так плачешь?

– Я… я… виноват во всем… Это я все наделал… Я рассказал о Ленине… – с отчаянием сказал Чарли. – Пусть все… ребята знают… какой я. Пускай… Мэри тоже… узнает…

Он заикался от слез и волнения. Бабушка тихо ахнула. Миссис Аткинс нахмурила брови.

– Чарли, ты сейчас же возьмешь себя в руки и расскажешь мне, в чем дело, – сказала она сурово.

И Чарли рассказал все, что с ним случилось в тот вечер, когда он провожал Мэри домой.

Он передал от слова до слова весь свой разговор с директором. И, когда он кончил рассказывать, лицо бабушки опять просветлело и брови миссис Аткинс перестали хмуриться.

– Негодяи избрали тебя своим орудием, Чарли, – сказала она, – это послужит тебе жестоким уроком. Теперь, если враг захочет что-нибудь выпытать у тебя, ты будешь осторожней и не станешь доверять ласковому голосу. Не правда ли?

Чарли молча кивнул. Он все еще чувствовал себя виноватым и не смел глядеть на остальных ребят. Ему казалось, что все они считают его предателем. Но Стан первый подошел к нему.

– Брось нюнить, Чарли! – сказал он ему. – Проклятые шпики провели тебя – теперь будешь глядеть в оба. – И он похлопал его по спине.

Ребята окружили Чарли. А.Нил просто подошел и обнял старшего брата.

– Я была уверена, Чарли, что ты не можешь сделать ничего со злым намерением, – добавила бабушка.

И Чарли мало-помалу оживился.

– Что же мы теперь будем делать, мама? – спросил он. – Как будем жить?

– Попробую устроить тебя и Нила в хорошую школу, – отвечала учительница. – А сама буду искать работу.

– Я снова возьмусь за стирку, – мужественно сказала бабушка. – Редко кто умеет так крахмалить сорочки, как я.

Ребята были огорчены, что их разлучают с друзьями. Печально простились в этот день Нэнси, Беппо, Стан, Тони и другие с двумя братьями Аткинс. У всех было тяжело на душе, и даже жизнерадостный Беппо присмирел и не корчил своих обычных гримас. Ребята Ямайки знали, что значит быть безработным в Америке.

– Бабушка, неужели вы всё будете стирать и никогда больше не станете нам рассказывать? – спросила Нэнси.

– Моя история почти уже кончена, – отвечала старая негритянка. – Досказать ее можно очень коротко: я вырастила сына, и его у меня отняла тюрьма, а что сталось с остальной семьей, вы сами только что видели. За свою жизнь я сильно устала. Думала под старость отдохнуть, но, видно, снова надо становиться за корыто…

– Есть новости, – сказала она как будто совсем спокойно и поглядела на ребят. – Дети, я уже больше не буду учить вас: директор уволил меня. Чарли и Нила он тоже исключил из школы.

– Что ты говоришь, Флора? – заволновалась бабушка. – Что случилось?

Учительница вкратце рассказала, как было дело. Директор встретил ее, сидя за своим письменным столом, суровый и величественный, как главный шериф штатов.

– Вам и вашим сыновьям придется покинуть нашу школу, Аткинс, – сказал он, не вынимая изо рта сигары. – Вы плохо влияете на детей. У меня есть сведения, что вы, так же как и ваш муж, к-коммунистка. – На этом слове он поперхнулся. – И вы читаете забастовщикам Ленина, я это отлично знаю, – добавил он торжествующим тоном.

– Понять не могу, откуда он это узнал! – сказала учительница. – Не может быть, чтобы кто-нибудь из наших оказался предателем.

– Что ты, что ты, – сказала бабушка, – рабочие не предают!

Какой-то странный звук прервал ее слова. Это плакал Чарли. Он уткнул голову в колени, спина его вздрагивала.

– Чарли, мальчик мой, ты так огорчен, что я потеряла работу? – Учительница ласково склонилась над сыном. – Ничего, как-нибудь проживем, товарищи не дадут нам умереть с голоду.

Но спина Чарли вздрагивала все чаще, и мальчик плакал все неутешней.

– Да что с тобой, Чарли? – Бабушка насильно подняла его залитое слезами лицо. – Отчего ты так плачешь?

– Я… я… виноват во всем… Это я все наделал… Я рассказал о Ленине… – с отчаянием сказал Чарли. – Пусть все… ребята знают… какой я. Пускай… Мэри тоже… узнает…

Он заикался от слез и волнения. Бабушка тихо ахнула. Миссис Аткинс нахмурила брови.

– Чарли, ты сейчас же возьмешь себя в руки и расскажешь мне, в чем дело, – сказала она сурово.

И Чарли рассказал все, что с ним случилось в тот вечер, когда он провожал Мэри домой.

Он передал от слова до слова весь свой разговор с директором. И, когда он кончил рассказывать, лицо бабушки опять просветлело и брови миссис Аткинс перестали хмуриться.

– Негодяи избрали тебя своим орудием, Чарли, – сказала она, – это послужит тебе жестоким уроком. Теперь, если враг захочет что-нибудь выпытать у тебя, ты будешь осторожней и не станешь доверять ласковому голосу. Не правда ли?

Чарли молча кивнул. Он все еще чувствовал себя виноватым и не смел глядеть на остальных ребят. Ему казалось, что все они считают его предателем. Но Стан первый подошел к нему.

– Брось нюнить, Чарли! – сказал он ему. – Проклятые шпики провели тебя – теперь будешь глядеть в оба. – И он похлопал его по спине.

Ребята окружили Чарли. А.Нил просто подошел и обнял старшего брата.

– Я была уверена, Чарли, что ты не можешь сделать ничего со злым намерением, – добавила бабушка.

И Чарли мало-помалу оживился.

– Что же мы теперь будем делать, мама? – спросил он. – Как будем жить?

– Попробую устроить тебя и Нила в хорошую школу, – отвечала учительница. – А сама буду искать работу.

– Я снова возьмусь за стирку, – мужественно сказала бабушка. – Редко кто умеет так крахмалить сорочки, как я.

Ребята были огорчены, что их разлучают с друзьями. Печально простились в этот день Нэнси, Беппо, Стан, Тони и другие с двумя братьями Аткинс. У всех было тяжело на душе, и даже жизнерадостный Беппо присмирел и не корчил своих обычных гримас. Ребята Ямайки знали, что значит быть безработным в Америке.

– Бабушка, неужели вы всё будете стирать и никогда больше не станете нам рассказывать? – спросила Нэнси.

– Моя история почти уже кончена, – отвечала старая негритянка. – Досказать ее можно очень коротко: я вырастила сына, и его у меня отняла тюрьма, а что сталось с остальной семьей, вы сами только что видели. За свою жизнь я сильно устала. Думала под старость отдохнуть, но, видно, снова надо становиться за корыто…

ЭПИЛОГ

– А белые ребята будут теперь учиться вместе с нами, в той же школе?

– А новая куртка у меня будет, ма?

Уголек – круглоголовый, курчавый, подвижной – без конца донимал мать вопросами. Нет, не думайте, что Уголек – настоящее имя: Угольком ласково прозвала мальчика его мама – лучшая портниха негритянского квартала Энн Бронти, а на самом деле Уголька звали Эдди.

В своем радостном нетерпении Уголек не замечал, что мать почти не отвечает и с каждым его вопросом становится все грустнее. А когда Уголек уж очень пристал к ней с курткой, Энн вдруг, сказала:

– Куртку я тебе состряпаю, сынок, только еще неизвестно, удастся ли тебе покрасоваться в школе.

– Как – неизвестно?! – возмутился Уголек. – Разве я не пойду в ту школу, где учатся белые ребята? Ведь все наши соседи говорили, что теперь неграм позволили учиться вместе с белыми, в одних школах. Дядя Бэн даже читал об этом в газетах.

– Читать-то он читал, да не всегда можно верить тому, что написано, – пробормотала Энн. – Доктор Аткинс сказал, что Вустер поклялся расправиться с первым же негром, который осмелится войти в их школу.

Уголек испуганно посмотрел на мать: доктор Аткинс так сказал?

Все негры в городке знали доктора Аткинса и шли к нему, как к главному своему советчику и защитнику. Доктор Аткинс сам был родом из бедной негритянской семьи и знал все нужды черного народа. Каждому негру в городе было известно, что доктору Аткинсу удалось окончить университет только потому, что он тяжелым трудом скопил деньги на учение. Он работал грузчиком на пристани, мальчишкой на посылках в гостинице, судомойкой в ресторане, он таскал кирпичи и гладил белье в прачечной.