— Что-то я не заметил по балету в Мариинском театре, чтобы все было опоганено. По-моему, все как полагается.

— Да! Вы не знаете, что делается внутри театра. Там сейчас одни хамы! Вчерашние нищие!

Ратаевский был красен.

Паша заворочался на полке. Ратаевский замолк. Он, видимо, по разговору вначале не сомневался, что был среди своих, но внезапное молчание вызвало у него сомнение: не зашел ли он слишком далеко.

Но было уже поздно. Паша встал со своего места и стоял перед Ратаевским. Он был бледен, рот крепко сжат.

— Хамы? Нищие? А как называются люди, что воруют у нищих? Да еще у голодных, умирающих?

Ратаевский стоял, опешив. Краска начала сбегать с его лица. Все же он нашел в себе силы процедить:

— Я не понимаю.

— Не понимаешь? — Голос Паши звучал с невыразимым презрением. — А это понимаешь?

Он вынул из кармана золотой и протянул его на раскрытой ладони Ратаевскому.

Тот побледнел и отступил. Он стал тенью того, чем был минуту тому назад.

— Не знаю, что вы хотите, — бормотал он. — Что вы мне показываете?

— Не знаешь? — Углы губ Паши брезгливо опустились вниз. — А воровать знаешь? «Хамы! Нищие»! Тогда ты кто, если нищих обкрадываешь?

— Что вы ко мне пристали? — внезапно нервно взвизгнул Борис. — Я ничего не знаю.

— Зато мы всё знаем. Это из твоих вещей выпало, гадина.

Но мы недооценивали Бориса. У него, вероятно, уже был опыт подобных ситуаций. Он завопил:

— Вы лжете! Вы ничего не нашли! Вы сами подложили! Вы только говорите, что нашли.

— Не я нашел, а Катя, — тихо произнес Павел, видимо с неохотой примешивая имя Кати к этому делу.

Это как будто добило Бориса. Секунду он простоял, не смея поднять глаза. Но в нем были еще какие-то резервы мужества.

— Ну да, это я оставил, — с отчаянием признался он. — Это было слишком много для них. Продукты и один золотой я отдал, а другой оставил для следующей партии голодающих.

— Кто вам поверит? — насмешливо отозвался Паша. — Чем вы это докажете?

— Вернитесь на ту станцию и спросите, — уже нагло ответил Борис, чувствуя, что ему, может быть, удастся вывернуться. — И нечего обвинять других, когда сам...

— Что — сам? — Гнев исказил лицо Паши. — Что — сам? Говори, или я тебя сейчас...

Борис отступил. Страх быть битым был, по-видимому, еще сильнее, чем быть опозоренным. Он бормотал лишь:

Борис отступил. Страх быть битым был, по-видимому, еще сильнее, чем быть опозоренным. Он бормотал лишь:

— Нечего нападать на других. Тоже лезет. Подумаешь.

Внезапно он опустился на скамью около Толмачева, как бы ища защиты у него.

Я оглядел присутствующих. Паша все еще стоял с нервно подергивавшимся лицом и сжатыми кулаками. На лице Листера было выражение спокойного удовлетворения. Он, видимо, полностью наслаждался этой неожиданно разыгравшейся сценой.

Больше никто не сказал ни слова. Мы разостлали что имели по полкам, я и Паша на одной стороне сарая, Борис на противоположной, и устроились спать.

На следующее утро Паша и я встали рано. Ратаевского уже не было. Было ли у него какое-нибудь дело или он избегал встречи с окружающими, мы не знали.

Александра Ивановна и Катя выглядели выспавшимися и свежими.

За завтраком Листер не упустил случая рассказать о вчерашнем происшествии.

Кате было стыдно поднять глаза. Ей, видимо, казалось, что это бросает тень на нее, на всех.

В это время зашел молодой высокий начальник эшелона. Он пришел по делу, но его заставили сесть за импровизированный стол и выпить стакан чаю.

— Едем вечером, — сообщил он, — и в том же вагоне.

Все обрадовались.

Комендант, фамилия его была Соснов, разговорился. Несколько стесняясь, он объявил, что очень рад путешествовать в таком обществе, и рассказал, что до гражданской войны был рабочим электротехнического цеха Путиловского завода. Он расположил к себе всех. В нем была какая-то юношеская чистота и скромность.

— А что мы везем? — полюбопытствовал Толмачев. — Скажите, если не секретно.

— А у нас вообще ничего секретного нет, — ответил Соснов. — Мы везем как раз то, что обозначено на дощечках: «Питер — Туркестану». Смольный шлет Туркестану лучшее, что есть у нас и чего нет или не стало в Туркестане: медикаменты и нитки, бумагу и краски, музейные картины и книги, электрические лампочки, хирургические инструменты, и, кроме того, едет целая балетная труппа и оркестр. Цель ясна, — убежденно, но чуть заученно говорил он, видимо повторяя инструкцию, — привязать революционную окраину к промышленному и культурному пролетарскому центру, от которого она была отрезана последние годы.

Это было интересно, и я слушал, боясь проронить хоть слово.

— А чего вы спрашиваете, — вдруг изумился комендант, — будто сами не знаете. Ведь ваш вагон идет по специальному наряду Совнаркома.

— Про себя могу сказать, что я не знал, — отозвался Толмачев. — Совнарком посылает меня в Туркестан для археологических раскопок. Может быть, для вас это так же ново, как и для нас ваши слова? А теперь, зная, зачем я еду, вы, наверное, думаете про себя, что зря меня с такой помпой везут, что дело-то мое в такое время маловажное, а то и совсем ненужное.

— Ну, — промолвил комендант, вертя в руках пустой стакан, — раз правительство посылает, стало быть, нужно.

— И я верю в необходимость, — заговорил Листер, — так же как я верю в науку вообще и люблю ее. Но, по правде говоря, меня немного озадачивает, почему именно сейчас посылают археологов. Чтобы быть откровенным, скажу, что мне кажется более понятным, почему туда едет Александра Ивановна. Она ведь врач. Она там нужнее, чем вы.

— Ну ладно, давайте я вам объясню, — довольно добродушно ответил Толмачев, принимая вызов. — Видите ли, во всякое время, что бы ни было — революция или война, идет ряд работ, публике незаметных, но которые нельзя оставлять ни на одну минуту. Я имею в виду нашу работу: работу учителей, которые учат детей грамоте при всех режимах; геологов, которые неумолимо и планомерно ведут разведку во всякую погоду; топографов, составляющих карту территории; метеорологов, которые ведут наблюдения. Эта работа для государства и даже больше — для человечества, и как бы незаметна она ни была, в ней костяк жизни. И то, что правительство в такое время посылает археологическую экспедицию, доказывает, что оно это понимает.

Все помолчали. Листер вновь нарушил молчание:

— Тогда, если позволите, еще один вопрос. Хорошо, работа нужна и, допустим также, своевременна. Но каковы ее плоды? Ведь, в конце концов, что она дает? История крестовых походов, или наполеоновских войн, или, скажем, великой французской революции дает ключ к жизни народов, борьбе армии, людей, вождей. Ну, а что конкретного дадут раскопанные могилы каких-нибудь обитателей Туранской низменности? Какое, собственно, удовлетворение дает историку раскопанное городище или курган? Хорошо, если найдут произведения искусства, а как нет?

— Вы знаете, — неторопливо ответил Толмачев, — вы задаете вопрос, который ставит себе почти всякий молодой археолог или историк (а мы те же историки, только вещественные). На него давно уже отвечено. Есть классики археологии, которые и с высоты кафедр наших лучших университетов, и в кружках, и в статьях все это не раз объясняли. Вот вы изволили упомянуть французскую революцию. Я ею не занимался, но этот период — это конец царствования матушки Екатерины, если не ошибаюсь, — должен кишеть всякими документами. Были, я полагаю, газеты, были журналы, сохранились и дипломатическая переписка, и мемуары, и письма, и дневники.

— Но это же прекрасно! — прервал Листер. — Можно воссоздать полную картину.

— Ну что ж тут прекрасного? — возразил Толмачев. — Что прекрасного для ученого, когда все есть? Что же тогда остается на его долю. Как конторщику подшивать документы или как ребенку из кубиков складывать уже готовую картину? Благодарю! Вот что я вам скажу: Всякая наука — история или археология — становится тем более увлекательной и захватывающей, чем она труднее, чем меньше материала. Созидательная работа и количество материала должны быть обратно пропорциональны.

— Что же получается? Если вы найдете два кургана и в одном из них будет куча предметов, а в другом почти ничего нет, второй предпочтительнее? — усомнился Листер.

— Для истории предпочтителен первый, для историка — второй. Тысяча погребений и рукописей дадут полную историю и ни одного настоящего историка.

— Как это так?

— А очень просто. Тысячью рукописей будут заниматься историк-кладовщик или бухгалтер, систематизатор, в лучшем случае — художник или философ, но не наш брат-искатель — добытчик нового, исторгатель тайн. А вот я вам скажу... — Толмачев оживился, от обычной его степенности не осталось и следа, — я вам скажу, где начинается история, как ее любят настоящие археологи: полторы кости, два камня и на одном из них три знака на неизвестном языке.

— Это, конечно, так, — задумчиво протянул Листер. — И вам, историкам, нужны свои Шерлоки Холмсы.

— Вот это точно, — согласился Толмачев, — только историки должны раскрыть не преступление, а факты далекого прошлого. И здесь и там пепел, будь он от сигары или от костра, отпечаток пальца и обрывок бумаги или бересты с наполовину оторванным знаком есть материал для следователя, чтобы решить, кто убил; для нас — кто и как жил. А долголетняя переписка, да штук двести фотографий, да рассказ сотни свидетелей — это поле деятельности архивариуса.

Может быть, разговор продолжался бы и дальше, но в это время Соснов поднялся и попросил извинения — ему нужно было переговорить по прямому проводу со следующей деповской станцией насчет паровоза. Поднялись и мы все.

После погрузки мы вновь оказались в том же вагоне, хотя в нашем составе теперь шло уже два классных вагона. Второй был служебный, в нем ехали железнодорожное начальство и наша поездная бригада, а заодно с ней и Борис перебрался в него. Мы с Пашей заняли освободившееся купе и наговорились всласть.

— Ну что, Паша, — спросил я его, — не разоблачат ли меня в конце концов и не вытурят ли?

— Не вытурят, — ответил он сдержанно.

Что-то было за этим.

— Паша, у меня же никаких бумаг нет!

— Доедешь, — повторил он.

Приходилось переходить на другую тему:

— Паша, а помнишь, как Ратаевский отбивался, будто он не утаил те золотые?

Паша вспыхнул:

— Убивать таких гадов надо!

— Как — убивать?

Паша понял это как технический вопрос:

— А очень обыкновенно: каблуком.

Он не глядел на меня, сидел бледный и злой. Но мы были старыми друзьями. Он решил что-то мне рассказать, поборол гнев и начал:

— Я их всех ненавижу. Много, много лет. С тех пор, как отца...

Голос его прервался. Он вновь поднял голову:

— Я тебе не рассказывал. Отец был машинистом на паровозе, это в последние годы, а так все ездил сначала кочегаром, потом помощником. Развился у него ишиас, у многих машинистов от разницы температуры у топки и снаружи, от сквозняков, от высовывания в окна бывает эта болезнь. Он уволился с дороги. Пошел работать на паровую мельницу механиком. Котельная маленькая, котел «Бабкок и Вилькокс» старый, с полсотни лет, требовал ремонта. Отец говорил, хозяин Гончаров не слушал, ну котел взорвался, и отец сварился.

Я весь съежился:

— Как — сварился?

Даже после всех этих лет Паша не мог спокойно говорить об этом:

— Охватило всего перегретым паром, и с него вся кожа слезла. Он мучился двое суток и умер. Вот я их всех и ненавижу... Нас осталось пятеро. Котельный инспектор за взятку составил акт, что взрыв и несчастный случай произошли по недосмотру механика. И ничего мать с хозяина получить не смогла.

Мы помолчали.

— Как же мать вас всех подняла? — спросил я.

— Ну как? — неохотно и скупо отвечал Павел, видимо насилуя себя. Порыв прошел. — Пошла сначала белошвейкой по домам, шила поденно, по рубль с четвертаком в день, работа непостоянная, часто без хлеба сидели... Потом в прислуги... к таким господам, как этот... Сколько стыда и горя натерпелась. Меня на последние гроши вытянула, я, как мог, тянул сестренку, и вот только революция... Слушай, ты, — внезапно обратился он ко мне, — мы с тобой товарищи, во всем товарищи, я тебе верю, во всем верю, и я тебя с ними не путаю, ты это знай...

После маленькой паузы он добавил:

— Только ты вот чудной немного, заучился, что ли? — Он впервые улыбнулся. — Ты не бойся, доедем, как надо, никто тебя не тронет.

Но желание задавать вопросы овладело мной не на шутку, я снова спросил:

— А что за человек этот Листер? Что он и кто он?

Паша опять замкнулся:

— Ну, кто. Ты же слышал: военный.

— А теперь что?

— Теперь? Опять же слышал: едет лечиться в Туркестан.

Голос Паши звучал уже чуть раздраженно. Я явно пережал педаль.

— Паша, а как приедем, что будешь делать?

— Как приедем, видно будет. Найдут дело.

— Кто найдет?

Паша помедлил, потом сказал, и в голосе его зазвучала нотка важности и гордости.

— Партия найдет. Я еду в распоряжение Туркбюро. Туркестанского бюро ЦК партии, — повторил он раздельно.

— Паша, а Толмачевы тебе понравились?

— Понравились, — просто ответил он. — Из тех, да не паразиты.

— А Катя?

Паша чуть покраснел. В спорте это был запрещенный удар — ниже пояса.

— А что?

Все было ясно без слов.

— Ну, давай ложиться, — сказал он, не подымая глаз.

Мы разделись в темноте, легли, и каждый стал думать свою думу.

Паша был прост и откровенен во всем, кроме, как я видел, некоторых тем, которых я не должен был касаться. Но это нормально. Революция научила нас уважению к тайне товарища. Каждый из нас знал, что он был волен спрашивать товарища о чем угодно, но что тот не был волен на все отвечать.

После этого разговора у меня еще больше защемила совесть. Мои вопросы, с которыми я наседал на Пашу, имели особую подкладку, хотя во всем этом я не отдавал тогда себе отчета: я держал себя так, будто нам нечего было скрывать друг от друга, и заставлял его переходить к обороне именно потому, что в глубине души больше всего боялся наступления. Я без конца спрашивал его, чтобы не дать случая ему спрашивать меня. Но я знал, что Паша не отвечал на некоторые вопросы из чувства долга; я же преследовал глубоко личные цели. Ведь я обманывал Пашу, скрывая от него истинную цель своей поездки. На самом деле я собирался немедленно же по прибытии в Туркестан, любыми правдами или неправдами, пробраться дальше за рубеж, в Индию. Как только представилась бы такая возможность, я бы уехал в ту же минуту, даже не попрощавшись с Пашей, который, ничего не подозревая, был просто орудием для выполнения моего плана.

Глава II

Не буду описывать всего пути, да он и не имеет прямого отношения к рассказу. Ехали мы почти шесть недель. Проехали Заволжье, синие дали оренбургских степей, Голодную степь за Аральским морем, простояли несколько суток в Ташкенте, но все это я помню очень смутно. Дело в том, что в результате «заготовок» дров, в которых участвовали мы все, хотя я что-то не припоминаю участия Бориса в этих предприятиях, я очень скоро свалился с плевритом и почти весь остальной путь пролежал в жару. Как сквозь сон помню строгое и уже немного чужое лицо Александры Ивановны, ее крепкую руку, которой она поддерживала меня под спину, когда выслушивала; Катю, озабоченно глядящую па термометр; Пашу. Я не вышел в город в Ташкенте — я был еще слишком слаб, — и жажда воздуха, движения, новизны появилась только на дальнейшем перегоне до Ферганы. Меня везли туда, не спрашивая. Слишком бессилен и безразличен был и я, чтобы спросить. Эшелон с подарками остался в Ташкенте, наш же вагон прицепили к другому товарному поезду.

Вот приезд в Фергану и все последующее я помню в мельчайших деталях. Поезд тащился еще медленнее, чем прежде, но как раз за это время я стал оживать и набираться сил. Целыми днями я сидел на подножке нашего вагона, вдыхая благодатный воздух степи. Летевшая от паровоза сажа слепила мне глаза и оседала на лице и на руках, но моим легким нужен был воздух, и я не уходил, пока не начинала кружиться голова.

В Фергане мы оставили вагон на попечение проводника, и все порознь отправились в город.

Какое чудо был этот город! Узбеки в пестрых халатах, в тюбетейках, многие в чалмах; ишаки и верблюды, важно шествовавшие с вьюками на своих горбах; арыки, текущие через город, шумящие тенистые ивы и тополя над ними; нескончаемые живописные базары с горами риса, лука, фруктов и миндаля. Мне еще по дороге приходило в голову, что следовало научиться говорить немного по-узбекски, хотя бы обиходным словам, но больше знать я не хотел. На первый взгляд такая сознательная ограниченность может показаться странной, но так оно было. Я специализировался на Индии, а санскритская грамота — ревнивая богиня и не терпит соперниц. Вот почему, приехав в Туркестан и не зная ни ислама, ни арабской культуры, ни тюркских языков, я и не стремился их узнать.

Я вышел из вагона с некоторым предубеждением против той страны, в которую приехал. Конечно, это был уголок Центральной Азии, мечта стольких известных всему свету путешественников и искателей приключений, но все же это был только Ближний Восток, и притом его окраина; моя же душа, мои помыслы, моя фантазия принадлежали далекой Индии. Мой край был дальше, загадочнее. Узбеки, киргизы, караван-сараи, мечети были интересны; но подождите, я не дам себя отвлечь: я держу путь в еще более неизведанную и таинственную область — Лагор, Бенарес, Дели, старую Индию с ее дворцами, храмами, древними городами и великой тайной поэзии и искусства.

Я вышел из вагона с некоторым предубеждением против той страны, в которую приехал. Конечно, это был уголок Центральной Азии, мечта стольких известных всему свету путешественников и искателей приключений, но все же это был только Ближний Восток, и притом его окраина; моя же душа, мои помыслы, моя фантазия принадлежали далекой Индии. Мой край был дальше, загадочнее. Узбеки, киргизы, караван-сараи, мечети были интересны; но подождите, я не дам себя отвлечь: я держу путь в еще более неизведанную и таинственную область — Лагор, Бенарес, Дели, старую Индию с ее дворцами, храмами, древними городами и великой тайной поэзии и искусства.

Итак, в Фергане мы разбрелись кто куда — по делам или просто так, — и я попал на площадь, со всех сторон обставленную чайханами. Какая чудная вещь чайхана! Она открыта с трех сторон, только сзади стенка, скрывающая помещение хозяина. Три же открытые стороны держатся на столбах с навесом над ними. Столов или стульев нет, и вся чайхана представляет собой сплошной, покрытый коврами помост с проходом посередине. Залезьте на ковры, подожмите ноги, позвольте чайханщику принести вам чайник чая и пиалу (он сделает это, не спрашивая), и вы оторвались от Европы, вы — часть мудрого и вместе с тем бездумного Востока; глядите, как развертывается перед вами, подобно пестрому ковру, процессия жизни; хотите — перебирайте четки или бормочите молитвы, хотите — прихлебывайте терпкий зеленый чай и обменивайтесь немногословными репликами с друзьями, хотите — сидите и думайте, а не то просто сидите.

Но тогда я, конечно, еще не вжился в Восток и не достиг необходимой степени мудрого спокойствия, и в ту пору доминирующим моментом во мне, несмотря на слабость и усталость, оставалась жажда новизны и чувство нетерпеливого любопытства. И, кроме того, меня грызло сознание необходимости подыскать какую-нибудь работу, чтобы прожить до побега. Я не хотел более быть в тягость Паше и не хотел слишком долго его обманывать.

К сожалению, так просто сидеть я не умею, и, как известно, если ждать необыкновенного, оно так и не случится. Очень скоро я обнаружил бесплодность пустого глазения по сторонам. Поэтому по прошествии некоторого времени я вынул из кармана свой незаконченный перевод индийских стихов, положил его около себя и стал ждать вдохновения.

Мое внимание привлек громкий разговор, происходивший за перегородкой и становившийся шумнее. Говорили по-узбекски. Что говорили, я, конечно, не понимал. Потом люди вышли из-за перегородки и, продолжая спор, постепенно продвигались вперед, пока не остановились недалеко от меня. Полный старик без тюбетейки и сапог, в домашнем одеянии, был, очевидно, хозяин чайханы. Во втором я без труда узнал чайханщика, принесшего мне чай. Третий, очень высокий, широкоплечий молодой узбек, видимо, приехал из кишлака. Открытое, простое лицо его было обветренно, одежда выглядела выцветшей и изношенной, дорожные сапоги запылены, в руках он держал самодельную камчу.

Временами он порывался куда-то идти, но те двое кричали на него, хватали за рукав и уговаривали. Внезапно взгляд хозяина упал на меня и на мои бумаги. Какая-то мысль мелькнула у него в глазах. Он повернулся к молодому крестьянину и, понизив голос и сделав жест в моем направлении, сказал ему что-то. Тот после минутного колебания кивнул головой и подошел ко мне.

— Селям-алейкум, — сказал он вежливо.

Каким-то чудесным способом я сообразил и ответил:

— Алейкум-селям.

Этим я только ввел его в заблуждение, так как он стал быстро объяснять мне что-то по-узбекски.

Мне еле-еле удалось прервать его. Я стал непрерывно отрицательно качать головой и повторять: «Не понимаю, не понимаю». Затеплившаяся было у него в глазах надежда погасла. Но я продолжал смотреть на него без малейшего следа нетерпения или досады и с таким неподдельным интересом и симпатией, что он решился мобилизовать все свои познания русского языка.

— Твой пиши бумага, — сказал он мне, указывая на лежавшие возле меня тетрадь и карандаш. — Мой — рахмат[3]. — Он низко поклонился, прижав руки к сердцу.

Я поднял вопросительно брови.

— Лейла украл! — сказал он.

— Кто украл? — спросил я.

— Лейла украл, сестра украл, — повторил он, и в его глазах появилось бешенство, кулаки сжались.

Постепенно, с помощью других, удалось разобраться. Старик мираб в их кишлаке решил взять Лейлу, сестру стоявшего передо мной молодого человека, себе в жены и похитил ее. Ей было только тринадцать лет, и она давно уже была помолвлена с сыном соседа. Но семья Лейлы была должна мирабу много денег и он ссылался на то, что покойный отец Лейлы обещал отдать се ему в жены, если не заплатит долга.

Я без всяких колебаний принялся за дело и записал все имена на бумагу. Говорившего со мной брата увезенной и неизвестно где спрятанной девочки звали Рустамом. Чайханщики были его земляками и всячески удерживали его от принятого им решения — задушить своими руками мираба и силой вырвать из плена сестру Лейлу. Я покачал головой и сказал, что это всегда успеется, и лучше испробовать другие пути.

Я сложил бумагу и положил в карман. В двенадцать я должен был встретиться с Пашей. Оставалось еще полтора часа.

— Твой где будешь? — спросил я на местном «моя-твоя», которым начал стихийно овладевать.

— Моя — здесь, — ответил Рустам твердо. — Мой жди.

Совершенно незаметно сцена вокруг меня переменилась. Кто-то отодвинул в сторону мою тоненькую книжку санскритских стихов, кто-то наливал мне горячий чай, возле меня появилась тарелка со сластями и печеньем.

Я вспотел от смущения и унижения. Это было постыдно похоже на плату. Что же я, наемный базарный писец, который за рубль готов служить правому и виноватому? Нет, я готов был вмешаться лишь потому, что возмутился несправедливостью, что хотел исправить зло, что мне понравился Рустам и я обещал помочь спасти его сестру от дикого насилия. Но отказаться от угощения на Востоке не так легко. Это могло быть воспринято как обида; да, чего доброго, они подумают, что я не желаю делить хлеб-соль с туземцами. После некоторых колебаний я выпил пиалу зеленого чая и съел пару леденцов. Рустам и хозяева из деликатности, не желая показаться навязчивыми, ушли к себе за перегородку.

Я был вновь один. Я уже привык к чайхане и теперь более внимательно оглядел площадь вокруг. Такие же чайханы окружали ее со всех сторон. В них кое-где на помостах восседали узбеки, молодые и старые, пили чай и беседовали. Я заметил, что чайхана напротив была короче нашей и между ней и примыкавшим сзади проулком было неширокое пространство, занятое будкой со стеклянной передней стенкой и целым никелированным набором кранов для воды и сиропа.

Я решил, что, когда допью до конца зеленый чай (к которому я еще не привык), пойду и напьюсь холодной газированной воды. Так я и сделал. Оставив свои бумаги и санскритскую книжку на ковре, я пересек площадь и подошел к ларьку. За кранами и трубками почти петроградского типа, какими я помнил их с детства, еще до войны, и какие вновь появились во время нэпа, стоял темнокожий человек лет тридцати с густыми черными бровями и очень правильными чертами лица. Он мельком взглянул на меня и спросил с сильным восточным акцентом:

— Вода — сироп?

— Вода — сироп?

Я кивнул, взял стакан и с наслаждением выпил.

Сквозь донышко стакана я увидел, что продавец внимательно смотрит на меня. «Он не может быть узбеком, — подумал я, — в нем нет ничего тюркского или монгольского».

— Вы что, не узбек? — спросил я.

Зубы его блеснули в какой-то почти неуловимой светской улыбке.

— Грек, — ответил он, — Кристи Кангелари. Ходи пить вода мой киоск. Круты дальше!

Он сказал, что он грек, но акцент у него обыкновенный кавказский. Странно. Впрочем, чего я ждал? Что он откроет рот, и польются гекзаметры, и я услышу умолкнувший звук благородной эллинской речи? Это был вульгарный торговец, и говорил он как большинство торговцев-южан.

— А твой, — спросил он, в свою очередь, — сейчас приехал?

Я кивнул.

Внезапно он повернулся, схватил мухобойку и безошибочным движением убил осу, севшую на кран с сиропом. У него был совершенно атлетический разворот плеч.

— Что же, вы из Греции? — спросил я немного по-школьнически.

— Нет, — ответил он, — мы Кавказ. Анапа знаешь?

Ах, вот почему у него кавказский акцент!

— Да! Вы не знаете, что делается внутри театра. Там сейчас одни хамы! Вчерашние нищие!

Ратаевский был красен.

Паша заворочался на полке. Ратаевский замолк. Он, видимо, по разговору вначале не сомневался, что был среди своих, но внезапное молчание вызвало у него сомнение: не зашел ли он слишком далеко.

Но было уже поздно. Паша встал со своего места и стоял перед Ратаевским. Он был бледен, рот крепко сжат.

— Хамы? Нищие? А как называются люди, что воруют у нищих? Да еще у голодных, умирающих?

Ратаевский стоял, опешив. Краска начала сбегать с его лица. Все же он нашел в себе силы процедить:

— Я не понимаю.

— Не понимаешь? — Голос Паши звучал с невыразимым презрением. — А это понимаешь?

Он вынул из кармана золотой и протянул его на раскрытой ладони Ратаевскому.

Тот побледнел и отступил. Он стал тенью того, чем был минуту тому назад.

— Не знаю, что вы хотите, — бормотал он. — Что вы мне показываете?

— Не знаешь? — Углы губ Паши брезгливо опустились вниз. — А воровать знаешь? «Хамы! Нищие»! Тогда ты кто, если нищих обкрадываешь?

— Что вы ко мне пристали? — внезапно нервно взвизгнул Борис. — Я ничего не знаю.

— Зато мы всё знаем. Это из твоих вещей выпало, гадина.

Но мы недооценивали Бориса. У него, вероятно, уже был опыт подобных ситуаций. Он завопил:

— Вы лжете! Вы ничего не нашли! Вы сами подложили! Вы только говорите, что нашли.

— Не я нашел, а Катя, — тихо произнес Павел, видимо с неохотой примешивая имя Кати к этому делу.

Это как будто добило Бориса. Секунду он простоял, не смея поднять глаза. Но в нем были еще какие-то резервы мужества.

— Ну да, это я оставил, — с отчаянием признался он. — Это было слишком много для них. Продукты и один золотой я отдал, а другой оставил для следующей партии голодающих.

— Кто вам поверит? — насмешливо отозвался Паша. — Чем вы это докажете?

— Вернитесь на ту станцию и спросите, — уже нагло ответил Борис, чувствуя, что ему, может быть, удастся вывернуться. — И нечего обвинять других, когда сам...

— Что — сам? — Гнев исказил лицо Паши. — Что — сам? Говори, или я тебя сейчас...

— Нечего нападать на других. Тоже лезет. Подумаешь.

Внезапно он опустился на скамью около Толмачева, как бы ища защиты у него.

Я оглядел присутствующих. Паша все еще стоял с нервно подергивавшимся лицом и сжатыми кулаками. На лице Листера было выражение спокойного удовлетворения. Он, видимо, полностью наслаждался этой неожиданно разыгравшейся сценой.

Больше никто не сказал ни слова. Мы разостлали что имели по полкам, я и Паша на одной стороне сарая, Борис на противоположной, и устроились спать.

6

На следующее утро Паша и я встали рано. Ратаевского уже не было. Было ли у него какое-нибудь дело или он избегал встречи с окружающими, мы не знали.

Александра Ивановна и Катя выглядели выспавшимися и свежими.

За завтраком Листер не упустил случая рассказать о вчерашнем происшествии.

Кате было стыдно поднять глаза. Ей, видимо, казалось, что это бросает тень на нее, на всех.

В это время зашел молодой высокий начальник эшелона. Он пришел по делу, но его заставили сесть за импровизированный стол и выпить стакан чаю.

— Едем вечером, — сообщил он, — и в том же вагоне.

Все обрадовались.

Комендант, фамилия его была Соснов, разговорился. Несколько стесняясь, он объявил, что очень рад путешествовать в таком обществе, и рассказал, что до гражданской войны был рабочим электротехнического цеха Путиловского завода. Он расположил к себе всех. В нем была какая-то юношеская чистота и скромность.

— А что мы везем? — полюбопытствовал Толмачев. — Скажите, если не секретно.

— А у нас вообще ничего секретного нет, — ответил Соснов. — Мы везем как раз то, что обозначено на дощечках: «Питер — Туркестану». Смольный шлет Туркестану лучшее, что есть у нас и чего нет или не стало в Туркестане: медикаменты и нитки, бумагу и краски, музейные картины и книги, электрические лампочки, хирургические инструменты, и, кроме того, едет целая балетная труппа и оркестр. Цель ясна, — убежденно, но чуть заученно говорил он, видимо повторяя инструкцию, — привязать революционную окраину к промышленному и культурному пролетарскому центру, от которого она была отрезана последние годы.

Это было интересно, и я слушал, боясь проронить хоть слово.

— А чего вы спрашиваете, — вдруг изумился комендант, — будто сами не знаете. Ведь ваш вагон идет по специальному наряду Совнаркома.

— Про себя могу сказать, что я не знал, — отозвался Толмачев. — Совнарком посылает меня в Туркестан для археологических раскопок. Может быть, для вас это так же ново, как и для нас ваши слова? А теперь, зная, зачем я еду, вы, наверное, думаете про себя, что зря меня с такой помпой везут, что дело-то мое в такое время маловажное, а то и совсем ненужное.

— Ну, — промолвил комендант, вертя в руках пустой стакан, — раз правительство посылает, стало быть, нужно.

— И я верю в необходимость, — заговорил Листер, — так же как я верю в науку вообще и люблю ее. Но, по правде говоря, меня немного озадачивает, почему именно сейчас посылают археологов. Чтобы быть откровенным, скажу, что мне кажется более понятным, почему туда едет Александра Ивановна. Она ведь врач. Она там нужнее, чем вы.

— Ну ладно, давайте я вам объясню, — довольно добродушно ответил Толмачев, принимая вызов. — Видите ли, во всякое время, что бы ни было — революция или война, идет ряд работ, публике незаметных, но которые нельзя оставлять ни на одну минуту. Я имею в виду нашу работу: работу учителей, которые учат детей грамоте при всех режимах; геологов, которые неумолимо и планомерно ведут разведку во всякую погоду; топографов, составляющих карту территории; метеорологов, которые ведут наблюдения. Эта работа для государства и даже больше — для человечества, и как бы незаметна она ни была, в ней костяк жизни. И то, что правительство в такое время посылает археологическую экспедицию, доказывает, что оно это понимает.

Все помолчали. Листер вновь нарушил молчание:

— Тогда, если позволите, еще один вопрос. Хорошо, работа нужна и, допустим также, своевременна. Но каковы ее плоды? Ведь, в конце концов, что она дает? История крестовых походов, или наполеоновских войн, или, скажем, великой французской революции дает ключ к жизни народов, борьбе армии, людей, вождей. Ну, а что конкретного дадут раскопанные могилы каких-нибудь обитателей Туранской низменности? Какое, собственно, удовлетворение дает историку раскопанное городище или курган? Хорошо, если найдут произведения искусства, а как нет?

— Вы знаете, — неторопливо ответил Толмачев, — вы задаете вопрос, который ставит себе почти всякий молодой археолог или историк (а мы те же историки, только вещественные). На него давно уже отвечено. Есть классики археологии, которые и с высоты кафедр наших лучших университетов, и в кружках, и в статьях все это не раз объясняли. Вот вы изволили упомянуть французскую революцию. Я ею не занимался, но этот период — это конец царствования матушки Екатерины, если не ошибаюсь, — должен кишеть всякими документами. Были, я полагаю, газеты, были журналы, сохранились и дипломатическая переписка, и мемуары, и письма, и дневники.

— Но это же прекрасно! — прервал Листер. — Можно воссоздать полную картину.

— Ну что ж тут прекрасного? — возразил Толмачев. — Что прекрасного для ученого, когда все есть? Что же тогда остается на его долю. Как конторщику подшивать документы или как ребенку из кубиков складывать уже готовую картину? Благодарю! Вот что я вам скажу: Всякая наука — история или археология — становится тем более увлекательной и захватывающей, чем она труднее, чем меньше материала. Созидательная работа и количество материала должны быть обратно пропорциональны.

— Что же получается? Если вы найдете два кургана и в одном из них будет куча предметов, а в другом почти ничего нет, второй предпочтительнее? — усомнился Листер.

— Для истории предпочтителен первый, для историка — второй. Тысяча погребений и рукописей дадут полную историю и ни одного настоящего историка.

— Как это так?

— А очень просто. Тысячью рукописей будут заниматься историк-кладовщик или бухгалтер, систематизатор, в лучшем случае — художник или философ, но не наш брат-искатель — добытчик нового, исторгатель тайн. А вот я вам скажу... — Толмачев оживился, от обычной его степенности не осталось и следа, — я вам скажу, где начинается история, как ее любят настоящие археологи: полторы кости, два камня и на одном из них три знака на неизвестном языке.

— Это, конечно, так, — задумчиво протянул Листер. — И вам, историкам, нужны свои Шерлоки Холмсы.

— Вот это точно, — согласился Толмачев, — только историки должны раскрыть не преступление, а факты далекого прошлого. И здесь и там пепел, будь он от сигары или от костра, отпечаток пальца и обрывок бумаги или бересты с наполовину оторванным знаком есть материал для следователя, чтобы решить, кто убил; для нас — кто и как жил. А долголетняя переписка, да штук двести фотографий, да рассказ сотни свидетелей — это поле деятельности архивариуса.

Может быть, разговор продолжался бы и дальше, но в это время Соснов поднялся и попросил извинения — ему нужно было переговорить по прямому проводу со следующей деповской станцией насчет паровоза. Поднялись и мы все.

7

После погрузки мы вновь оказались в том же вагоне, хотя в нашем составе теперь шло уже два классных вагона. Второй был служебный, в нем ехали железнодорожное начальство и наша поездная бригада, а заодно с ней и Борис перебрался в него. Мы с Пашей заняли освободившееся купе и наговорились всласть.

— Ну что, Паша, — спросил я его, — не разоблачат ли меня в конце концов и не вытурят ли?

— Не вытурят, — ответил он сдержанно.

Что-то было за этим.

— Паша, у меня же никаких бумаг нет!

— Доедешь, — повторил он.

Приходилось переходить на другую тему:

— Паша, а помнишь, как Ратаевский отбивался, будто он не утаил те золотые?

Паша вспыхнул:

— Убивать таких гадов надо!

— Как — убивать?

Паша понял это как технический вопрос:

— А очень обыкновенно: каблуком.

Он не глядел на меня, сидел бледный и злой. Но мы были старыми друзьями. Он решил что-то мне рассказать, поборол гнев и начал:

— Я их всех ненавижу. Много, много лет. С тех пор, как отца...

Голос его прервался. Он вновь поднял голову:

— Я тебе не рассказывал. Отец был машинистом на паровозе, это в последние годы, а так все ездил сначала кочегаром, потом помощником. Развился у него ишиас, у многих машинистов от разницы температуры у топки и снаружи, от сквозняков, от высовывания в окна бывает эта болезнь. Он уволился с дороги. Пошел работать на паровую мельницу механиком. Котельная маленькая, котел «Бабкок и Вилькокс» старый, с полсотни лет, требовал ремонта. Отец говорил, хозяин Гончаров не слушал, ну котел взорвался, и отец сварился.

Я весь съежился:

— Как — сварился?

Даже после всех этих лет Паша не мог спокойно говорить об этом:

— Охватило всего перегретым паром, и с него вся кожа слезла. Он мучился двое суток и умер. Вот я их всех и ненавижу... Нас осталось пятеро. Котельный инспектор за взятку составил акт, что взрыв и несчастный случай произошли по недосмотру механика. И ничего мать с хозяина получить не смогла.

Мы помолчали.

— Как же мать вас всех подняла? — спросил я.

— Ну как? — неохотно и скупо отвечал Павел, видимо насилуя себя. Порыв прошел. — Пошла сначала белошвейкой по домам, шила поденно, по рубль с четвертаком в день, работа непостоянная, часто без хлеба сидели... Потом в прислуги... к таким господам, как этот... Сколько стыда и горя натерпелась. Меня на последние гроши вытянула, я, как мог, тянул сестренку, и вот только революция... Слушай, ты, — внезапно обратился он ко мне, — мы с тобой товарищи, во всем товарищи, я тебе верю, во всем верю, и я тебя с ними не путаю, ты это знай...

После маленькой паузы он добавил:

— Только ты вот чудной немного, заучился, что ли? — Он впервые улыбнулся. — Ты не бойся, доедем, как надо, никто тебя не тронет.

Но желание задавать вопросы овладело мной не на шутку, я снова спросил:

— А что за человек этот Листер? Что он и кто он?

Паша опять замкнулся:

— Ну, кто. Ты же слышал: военный.

— А теперь что?

— Теперь? Опять же слышал: едет лечиться в Туркестан.

Голос Паши звучал уже чуть раздраженно. Я явно пережал педаль.

— Паша, а как приедем, что будешь делать?

— Как приедем, видно будет. Найдут дело.

— Кто найдет?

Паша помедлил, потом сказал, и в голосе его зазвучала нотка важности и гордости.

— Партия найдет. Я еду в распоряжение Туркбюро. Туркестанского бюро ЦК партии, — повторил он раздельно.

— Паша, а Толмачевы тебе понравились?

— Понравились, — просто ответил он. — Из тех, да не паразиты.

— А Катя?

Паша чуть покраснел. В спорте это был запрещенный удар — ниже пояса.

— А что?

Все было ясно без слов.

— Ну, давай ложиться, — сказал он, не подымая глаз.

Мы разделись в темноте, легли, и каждый стал думать свою думу.

Паша был прост и откровенен во всем, кроме, как я видел, некоторых тем, которых я не должен был касаться. Но это нормально. Революция научила нас уважению к тайне товарища. Каждый из нас знал, что он был волен спрашивать товарища о чем угодно, но что тот не был волен на все отвечать.

После этого разговора у меня еще больше защемила совесть. Мои вопросы, с которыми я наседал на Пашу, имели особую подкладку, хотя во всем этом я не отдавал тогда себе отчета: я держал себя так, будто нам нечего было скрывать друг от друга, и заставлял его переходить к обороне именно потому, что в глубине души больше всего боялся наступления. Я без конца спрашивал его, чтобы не дать случая ему спрашивать меня. Но я знал, что Паша не отвечал на некоторые вопросы из чувства долга; я же преследовал глубоко личные цели. Ведь я обманывал Пашу, скрывая от него истинную цель своей поездки. На самом деле я собирался немедленно же по прибытии в Туркестан, любыми правдами или неправдами, пробраться дальше за рубеж, в Индию. Как только представилась бы такая возможность, я бы уехал в ту же минуту, даже не попрощавшись с Пашей, который, ничего не подозревая, был просто орудием для выполнения моего плана.

Глава II

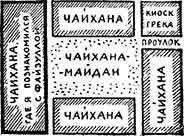

ЧАЙХАНА-МАЙДАН

1

Не буду описывать всего пути, да он и не имеет прямого отношения к рассказу. Ехали мы почти шесть недель. Проехали Заволжье, синие дали оренбургских степей, Голодную степь за Аральским морем, простояли несколько суток в Ташкенте, но все это я помню очень смутно. Дело в том, что в результате «заготовок» дров, в которых участвовали мы все, хотя я что-то не припоминаю участия Бориса в этих предприятиях, я очень скоро свалился с плевритом и почти весь остальной путь пролежал в жару. Как сквозь сон помню строгое и уже немного чужое лицо Александры Ивановны, ее крепкую руку, которой она поддерживала меня под спину, когда выслушивала; Катю, озабоченно глядящую па термометр; Пашу. Я не вышел в город в Ташкенте — я был еще слишком слаб, — и жажда воздуха, движения, новизны появилась только на дальнейшем перегоне до Ферганы. Меня везли туда, не спрашивая. Слишком бессилен и безразличен был и я, чтобы спросить. Эшелон с подарками остался в Ташкенте, наш же вагон прицепили к другому товарному поезду.

Вот приезд в Фергану и все последующее я помню в мельчайших деталях. Поезд тащился еще медленнее, чем прежде, но как раз за это время я стал оживать и набираться сил. Целыми днями я сидел на подножке нашего вагона, вдыхая благодатный воздух степи. Летевшая от паровоза сажа слепила мне глаза и оседала на лице и на руках, но моим легким нужен был воздух, и я не уходил, пока не начинала кружиться голова.

В Фергане мы оставили вагон на попечение проводника, и все порознь отправились в город.

Какое чудо был этот город! Узбеки в пестрых халатах, в тюбетейках, многие в чалмах; ишаки и верблюды, важно шествовавшие с вьюками на своих горбах; арыки, текущие через город, шумящие тенистые ивы и тополя над ними; нескончаемые живописные базары с горами риса, лука, фруктов и миндаля. Мне еще по дороге приходило в голову, что следовало научиться говорить немного по-узбекски, хотя бы обиходным словам, но больше знать я не хотел. На первый взгляд такая сознательная ограниченность может показаться странной, но так оно было. Я специализировался на Индии, а санскритская грамота — ревнивая богиня и не терпит соперниц. Вот почему, приехав в Туркестан и не зная ни ислама, ни арабской культуры, ни тюркских языков, я и не стремился их узнать.

Итак, в Фергане мы разбрелись кто куда — по делам или просто так, — и я попал на площадь, со всех сторон обставленную чайханами. Какая чудная вещь чайхана! Она открыта с трех сторон, только сзади стенка, скрывающая помещение хозяина. Три же открытые стороны держатся на столбах с навесом над ними. Столов или стульев нет, и вся чайхана представляет собой сплошной, покрытый коврами помост с проходом посередине. Залезьте на ковры, подожмите ноги, позвольте чайханщику принести вам чайник чая и пиалу (он сделает это, не спрашивая), и вы оторвались от Европы, вы — часть мудрого и вместе с тем бездумного Востока; глядите, как развертывается перед вами, подобно пестрому ковру, процессия жизни; хотите — перебирайте четки или бормочите молитвы, хотите — прихлебывайте терпкий зеленый чай и обменивайтесь немногословными репликами с друзьями, хотите — сидите и думайте, а не то просто сидите.

Но тогда я, конечно, еще не вжился в Восток и не достиг необходимой степени мудрого спокойствия, и в ту пору доминирующим моментом во мне, несмотря на слабость и усталость, оставалась жажда новизны и чувство нетерпеливого любопытства. И, кроме того, меня грызло сознание необходимости подыскать какую-нибудь работу, чтобы прожить до побега. Я не хотел более быть в тягость Паше и не хотел слишком долго его обманывать.

К сожалению, так просто сидеть я не умею, и, как известно, если ждать необыкновенного, оно так и не случится. Очень скоро я обнаружил бесплодность пустого глазения по сторонам. Поэтому по прошествии некоторого времени я вынул из кармана свой незаконченный перевод индийских стихов, положил его около себя и стал ждать вдохновения.

2

Мое внимание привлек громкий разговор, происходивший за перегородкой и становившийся шумнее. Говорили по-узбекски. Что говорили, я, конечно, не понимал. Потом люди вышли из-за перегородки и, продолжая спор, постепенно продвигались вперед, пока не остановились недалеко от меня. Полный старик без тюбетейки и сапог, в домашнем одеянии, был, очевидно, хозяин чайханы. Во втором я без труда узнал чайханщика, принесшего мне чай. Третий, очень высокий, широкоплечий молодой узбек, видимо, приехал из кишлака. Открытое, простое лицо его было обветренно, одежда выглядела выцветшей и изношенной, дорожные сапоги запылены, в руках он держал самодельную камчу.

Временами он порывался куда-то идти, но те двое кричали на него, хватали за рукав и уговаривали. Внезапно взгляд хозяина упал на меня и на мои бумаги. Какая-то мысль мелькнула у него в глазах. Он повернулся к молодому крестьянину и, понизив голос и сделав жест в моем направлении, сказал ему что-то. Тот после минутного колебания кивнул головой и подошел ко мне.

— Селям-алейкум, — сказал он вежливо.

Каким-то чудесным способом я сообразил и ответил:

— Алейкум-селям.

Этим я только ввел его в заблуждение, так как он стал быстро объяснять мне что-то по-узбекски.

Мне еле-еле удалось прервать его. Я стал непрерывно отрицательно качать головой и повторять: «Не понимаю, не понимаю». Затеплившаяся было у него в глазах надежда погасла. Но я продолжал смотреть на него без малейшего следа нетерпения или досады и с таким неподдельным интересом и симпатией, что он решился мобилизовать все свои познания русского языка.

— Твой пиши бумага, — сказал он мне, указывая на лежавшие возле меня тетрадь и карандаш. — Мой — рахмат[3]. — Он низко поклонился, прижав руки к сердцу.

Я поднял вопросительно брови.

— Лейла украл! — сказал он.

— Кто украл? — спросил я.

— Лейла украл, сестра украл, — повторил он, и в его глазах появилось бешенство, кулаки сжались.

Постепенно, с помощью других, удалось разобраться. Старик мираб в их кишлаке решил взять Лейлу, сестру стоявшего передо мной молодого человека, себе в жены и похитил ее. Ей было только тринадцать лет, и она давно уже была помолвлена с сыном соседа. Но семья Лейлы была должна мирабу много денег и он ссылался на то, что покойный отец Лейлы обещал отдать се ему в жены, если не заплатит долга.

Я без всяких колебаний принялся за дело и записал все имена на бумагу. Говорившего со мной брата увезенной и неизвестно где спрятанной девочки звали Рустамом. Чайханщики были его земляками и всячески удерживали его от принятого им решения — задушить своими руками мираба и силой вырвать из плена сестру Лейлу. Я покачал головой и сказал, что это всегда успеется, и лучше испробовать другие пути.

Я сложил бумагу и положил в карман. В двенадцать я должен был встретиться с Пашей. Оставалось еще полтора часа.

— Твой где будешь? — спросил я на местном «моя-твоя», которым начал стихийно овладевать.

— Моя — здесь, — ответил Рустам твердо. — Мой жди.

Совершенно незаметно сцена вокруг меня переменилась. Кто-то отодвинул в сторону мою тоненькую книжку санскритских стихов, кто-то наливал мне горячий чай, возле меня появилась тарелка со сластями и печеньем.

Я вспотел от смущения и унижения. Это было постыдно похоже на плату. Что же я, наемный базарный писец, который за рубль готов служить правому и виноватому? Нет, я готов был вмешаться лишь потому, что возмутился несправедливостью, что хотел исправить зло, что мне понравился Рустам и я обещал помочь спасти его сестру от дикого насилия. Но отказаться от угощения на Востоке не так легко. Это могло быть воспринято как обида; да, чего доброго, они подумают, что я не желаю делить хлеб-соль с туземцами. После некоторых колебаний я выпил пиалу зеленого чая и съел пару леденцов. Рустам и хозяева из деликатности, не желая показаться навязчивыми, ушли к себе за перегородку.

3

Я был вновь один. Я уже привык к чайхане и теперь более внимательно оглядел площадь вокруг. Такие же чайханы окружали ее со всех сторон. В них кое-где на помостах восседали узбеки, молодые и старые, пили чай и беседовали. Я заметил, что чайхана напротив была короче нашей и между ней и примыкавшим сзади проулком было неширокое пространство, занятое будкой со стеклянной передней стенкой и целым никелированным набором кранов для воды и сиропа.

Я решил, что, когда допью до конца зеленый чай (к которому я еще не привык), пойду и напьюсь холодной газированной воды. Так я и сделал. Оставив свои бумаги и санскритскую книжку на ковре, я пересек площадь и подошел к ларьку. За кранами и трубками почти петроградского типа, какими я помнил их с детства, еще до войны, и какие вновь появились во время нэпа, стоял темнокожий человек лет тридцати с густыми черными бровями и очень правильными чертами лица. Он мельком взглянул на меня и спросил с сильным восточным акцентом:

Я кивнул, взял стакан и с наслаждением выпил.

Сквозь донышко стакана я увидел, что продавец внимательно смотрит на меня. «Он не может быть узбеком, — подумал я, — в нем нет ничего тюркского или монгольского».

— Вы что, не узбек? — спросил я.

Зубы его блеснули в какой-то почти неуловимой светской улыбке.

— Грек, — ответил он, — Кристи Кангелари. Ходи пить вода мой киоск. Круты дальше!

Он сказал, что он грек, но акцент у него обыкновенный кавказский. Странно. Впрочем, чего я ждал? Что он откроет рот, и польются гекзаметры, и я услышу умолкнувший звук благородной эллинской речи? Это был вульгарный торговец, и говорил он как большинство торговцев-южан.

— А твой, — спросил он, в свою очередь, — сейчас приехал?

Я кивнул.

Внезапно он повернулся, схватил мухобойку и безошибочным движением убил осу, севшую на кран с сиропом. У него был совершенно атлетический разворот плеч.

— Что же, вы из Греции? — спросил я немного по-школьнически.

— Нет, — ответил он, — мы Кавказ. Анапа знаешь?

Ах, вот почему у него кавказский акцент!