Microsoft выпустила ПО Strider URL Tracer, которое защищает от происков киберсквоттеров, пользующихся невнимательностью юзеров. Вспомните, сколько раз, введя адрес известного ресурса, вы вместо привычной странички оказывались на подставном сайте, с которого на вас обрушивался поток рекламного мусора, обещающего все мыслимые и немыслимые блага. И все из-за одной неверной буквы или пропущенной точки. Подобные ресурсы зачастую используются и фишерами, чтобы втереться в доверие к невнимательным пользователям, — так что порой рассеянность может аукнуться вполне осязаемыми финансовыми потерями. Strider обращается к сетевой базе ресурсов-"фальшивок", информация в которой постоянно освежается. В случае перехода на сомнительный адрес утилита незамедлительно оповещает об этом пользователя. Скачать программу можно с официального сайта research.microsoft.com/ URLTracer/#download. Только не ошибитесь при вводе URL. — А.З.

Нынешний год принес очередные рекордные цены на доменные имена. On.com продан за 635 тысяч долларов, Macau.com — за 550 тысяч, Blue.com — за 500 тысяч, Jasmin.com — за 310 тысяч долларов. Золотые времена доткомов возвращаются? — Т.Б.

Глава Oracle Ларри Эллисон в интервью газете Financial Times рассказал, что его компания намерена выйти на рынок Linux-систем, что позволит предоставлять клиентам полный спектр ПО, включая операционную систему. По словам Эллисона, сейчас рассматривается возможность покупки Novell, второго по величине дистрибьютора Linux. По-видимому, подобный интерес вызван недавним поглощением фирмы JBoss компанией Red Hat, чьи операционные системы часто используются в качестве платформы для приложений Oracle. Основной продукт JBoss — это опенсорсный middleware-сервер для запуска Java-приложений заказчика. Нынешнее стратегическое приобретение делает Red Hat потенциальным соперником Oracle на рынке связующего ПО, и Эллисон, очевидно, решил поскорее свести на нет зависимость от ненадежного партнера. — А.З.

Blizzard провела весеннюю чистку рядов игроков онлайновой вселенной World of Warcraft — удалены и заморожены аккаунты 16 тысяч читеров. Большая часть нарушителей использовала для добычи золота и «прокачки» персонажей специальные программы. — Т.Б.

Компания Nival выпустила долгожданную (см. «КТ» #625) демо-версию Heroes of Might and Magic V. Весит «демка» почти 700 Мбайт. — Т.Б.

Этим летом увидит свет первая игра для PSP, полностью переведенная на русский язык. Шутер Miami Vice (Полиция Майами: Отдел нравов) создан по мотивам одноименного фильма и появится в продаже одновременно с российской премьерой картины — в начале августа. — Т.Б.

Microsoft стала ведущим спонсором главного мирового киберспортивного чемпионата — World Cyber Games. Соответствующий контракт подписан на три года. Все PC-игры будут работать на компьютерах под управлением Win-dows, а консольные тайтлы — на Xbox 360. При этом единственной игрой Microsoft, которая выступит в качестве «дисциплины» на WCG 2006 (пройдет в октябре в итальянском городе Монца), станет Project Gotham Racing 3. Генеральным спонсором WCG остается Samsung Electronics. — Т.Б.

Согласно исследованию компании Nielsen Media Research, проведенному для журнала Hollywood Reporter, с начала года продукты Apple — iPod’ы, iMac’и и iBook’и — появились в более чем 250 фильмах и сериалах. Apple утверждает, что не платила за это ни гроша. Может, Apple и телесети работают по взаимозачетам? Ведь самые известные сериалы давно продаются через онлайновый магазин iTunes Music Store. — Т.Б.

Не всегда компьютер подставляют под удар бреши в ОС или вирусы — «предателем» может оказаться даже принтер. Так случилось с двумя моделями лазерников: Color LaserJet 2500 и 4600 от HP. Точнее, виновато поставлявшееся в комплекте с ними ПО, позволяющее использовать веб-интерфейс для проверки статуса принтера и получения справки. В стандартной конфигурации программа дает возможность злоумышленнику прочитать содержимое файлов на компьютере-жертве (обновленная версия ПО, закрывающая дыру, уже выпущена). — А.З.

Новая версия 5.9.5.6. программы AnyDVD для обхода регионального кода RPC и шифрования CSS на DVD-видео научилась автоматически удалять DRM-защиту Macrovision CDS-300 и некоторые другие «легальные» руткиты. — Т.Б.

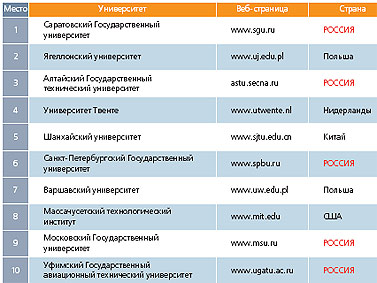

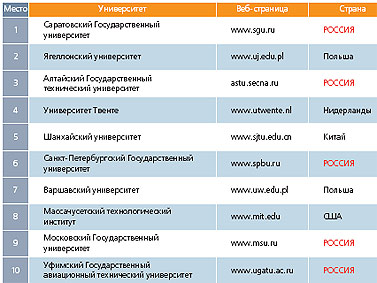

на сайте соревнований , были вознаграждены с лихвой: сенсационную победу одержала команда Саратовского государственного университета в составе Игоря Кулькина, Романа Алексеенкова и Ивана Романова, ведомая тренером Михаилом Мирзаяновым.

Нынешний розыгрыш стал юбилейным, тридцатым по счету — с тех пор как в 1977 году за вожделенный кубок впервые сразились сборные нескольких американских вузов, успело утечь немало оперативной памяти. За считанные годы после основания чемпионат ACM перерос национальные границы и превратился во всемирные «игры разума»: на протяжении последнего времени число участвующих в нем команд раз от разу возрастает примерно на четверть. Разумеется, проведение ежегодного мероприятия такого масштаба требует немалых денег — их в последнее десятилетие предоставляет компания IBM, по окончании турнирных схваток пристально изучающая резюме победителей. Похоже, подобная кадровая политика оправдывает себя: на открытии нынешнего чемпионата представители Голубого Гиганта торжественно поклялись продлить свое сотрудничество с ACM еще как минимум на пятилетку.

Право попасть в финал, увы, дается немногим: так, нынешний розыгрыш начинали более чем 5600 институтских дружин 84 стран, а билеты в Сан-Антонио достались лишь 83 командам по три человека в каждой. Согласно каноническим правилам, за пять часов соперникам предстояло решить как можно больше из десятка предложенных задач, отослав свою программу на растерзание тестовому серверу в локальной сети. В качестве «спортивных снарядов» использовались языки C, C++, Java и старина Паскаль, для которого нынешний финал — последняя гастроль: начиная со следующего розыгрыша, он выбывает из числа «официальных языков» турнира. Азарт соревнований держит в напряжении до последней минуты: набор задач выбирается с таким расчетом, чтобы даже теоретически самой сильной из команд не хватило времени с ними расправиться. Как видно, составители нынешнего пула задач всерьез отнеслись к упрекам критиков в том, что многие проблемы первенства оторваны от реальной жизни: например, в борьбе за драгоценные очки нынешним участникам пришлось поразмыслить над самым экономичным способом протягивания локальной компьютерной сети, а также оценить степень отчуждения между представителями заданных психологических групп. Кроме числа решенных задач, в зачет идет сумма временных интервалов, прошедших от стартового свистка до момента сдачи. Причем каждый неудачный подход к сданной задаче безжалостно карается двадцатью минутами штрафа.

Право попасть в финал, увы, дается немногим: так, нынешний розыгрыш начинали более чем 5600 институтских дружин 84 стран, а билеты в Сан-Антонио достались лишь 83 командам по три человека в каждой. Согласно каноническим правилам, за пять часов соперникам предстояло решить как можно больше из десятка предложенных задач, отослав свою программу на растерзание тестовому серверу в локальной сети. В качестве «спортивных снарядов» использовались языки C, C++, Java и старина Паскаль, для которого нынешний финал — последняя гастроль: начиная со следующего розыгрыша, он выбывает из числа «официальных языков» турнира. Азарт соревнований держит в напряжении до последней минуты: набор задач выбирается с таким расчетом, чтобы даже теоретически самой сильной из команд не хватило времени с ними расправиться. Как видно, составители нынешнего пула задач всерьез отнеслись к упрекам критиков в том, что многие проблемы первенства оторваны от реальной жизни: например, в борьбе за драгоценные очки нынешним участникам пришлось поразмыслить над самым экономичным способом протягивания локальной компьютерной сети, а также оценить степень отчуждения между представителями заданных психологических групп. Кроме числа решенных задач, в зачет идет сумма временных интервалов, прошедших от стартового свистка до момента сдачи. Причем каждый неудачный подход к сданной задаче безжалостно карается двадцатью минутами штрафа.

По традиции, с целью нагнетания интриги за час до конца соревнований оперативные данные с «поля сражений» перестали поступать в онлайн. На тот момент турнирная таблица проливала настоящий бальзам на душу отечественного болельщика: с пятью очками в активе лидировали саратовцы, лишь по штрафному времени опережавшие питомцев Алтайского технического университета, а следом шла внушительная группа «четырехзадачников» во главе с командой из нидерландского Университета Твенте. Любопытно, что саратовский триумф на многих сайтах новостей начали праздновать задолго до объявления официальных результатов: кое-кто из рассеянных журналистов принял «замороженные» результаты за окончательные. Хотя, как показывает история соревнований, в последний час турнирная ситуация нередко меняется до неузнаваемости, на сей раз «торопыгам» повезло: саратовцы уверенно доиграли эндшпиль, сдав еще одну задачу и сохранив за собой первую строчку. А на вторую, как чертик из табакерки, выскочила сдавшая в последний час сразу две задачи команда Ягеллонского университета, потеснившая забуксовавших на финишной прямой алтайцев с голландцами и со счетом 1258:917 уступившая победителю по штрафным минутам.

Нынешнее чемпионство стало уже четвертым для российских команд: в 2000 и 2001 году этим титулом владел Санкт-Петербургский университет, а два года назад турнирную таблицу возглавили их земляки из Института точной механики и оптики. Впрочем, и саратовцы на всемирных финалах отнюдь не новички: в 2002 и в 2003 году их команда завоевала серебряную медаль, причем в 2002 году стала чемпионом Европы (оба эти сезона в ее составе играл нынешний тренер). Помимо первого мирового чемпионства команды из российской провинции, нынешний розыгрыш войдет в историю и потрясающей кучностью боя россиян: слаженными усилиями Саратова, Барнаула, Питера, Москвы и Уфы мы прибрали к рукам ровно половину мест в лидирующей десятке — такого успеха на первенстве ACM наша страна еще не знала.

Совершить американский вояж саратовцам помогли щедрые меценаты, в числе которых — вездесущая корпорация Google, а также компании EPaM Systems и Selectosa Systems. О том, как новоявленные чемпионы открывали Америку, можно узнать из блога саратовской команды, уютно расположившегося под крылышком еще одного спонсора, компании Mail.Ru. Кроме колоритных репортажей из первых уст, шустрые чемпионы на привалах между сражениями успели провести свой собственный конкурс по программированию, а также поместить немало забавных постов о достопримечательностях штата Техас и нравах местных жителей. Будем надеяться, что нынешнее турне поспособствовало расширению кругозора не только российских программистов, но и их заокеанских коллег. Как ни крути, а географические представления литературного персонажа, мечтавшего уехать «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», в начале XXI века заметно устарели.

Блиц-интервью с тренером чемпионов мира по программированию, аспирантом Саратовского государственного университета Михаилом Мирзаяновым

Как осуществлялась подготовка будущих чемпионов?

— Много лет тренировок! В неделю ребята занимались 10—15 часов, а в период сборов по 5—8 часов в день. Все они работают разработчиками ПО, и этот опыт тоже оказался полезен. В частности, он помог команде быстро перейти на язык Java.

Не слишком ли сложными выдались испытания?

— Да, задачи в этом году были непростые. Традиционно на финалах чемпионата мира они сложны как технически, так и идейно. Видимо, для действующих команд теоретический максимум составлял семь задач. Жюри явно перестраховалось.

В расписании чемпионата место оглашения результатов отмечено одним словом — «Surprise». Так где же все-таки «раздавали слонов»?

— Церемония состоялась на ранчо. Мы шутили, что это ранчо Буша. Нам было предложено родео (как зрителям) и прочие американо-мексиканские развлечения. Ловля свиней, бега на армадиллах, спортивные игры. Так как соревнования студенческие, текилу не разливали. Пришлось взять свою.

Происходили ли с вами на чемпионате мира события, которые явились большей неожиданностью, чем результат выступления вашей команды?

Нет.

Поступали ли новоявленным чемпионам конкретные предложения от IBM?

— Во время состязания сотрудники IBM активно предлагают участвовать в различных фирменных проектах. Замечу по опыту предыдущих лет — недостатка в серьезных предложениях нет. Пристальное внимание к чемпионату проявляют и другие крупные корпорации.

Планируют ли нынешние чемпионы мира участвовать в следующем отборочном цикле?

— В соответствии с правилами эти ребята больше не смогут участвовать в чемпионате (в составе нынешней команды два аспиранта и пятикурсник. — Д.К.). Разумеется, если правила смягчат, команда попробует свои силы вновь. Однако вероятность такого события невелика.

Есть ли в вашем университете команды, способные «перехватить эстафетную палочку»?

— В СГУ готовится около десятка команд, три из них на тренировках регулярно показывали результаты, сравнимые с чемпионскими.

АНАЛИЗЫ: Зоопарк профессора Юданова

Автор: Леонид Левкович-Маслюк

Экспонента — символ неудержимого роста. По экспоненте взрываются сверхновые звезды и размножаются кролики. Поразительно, но в российской экономике есть уже десятки компаний, показывающих в последние пять-шесть лет именно такой рост и часто усиливающих этим друг друга.

В 2003—06 гг. группа во главе с Андреем Юдановым (признанным специалистом по процессам конкуренции, профессором Финансовой Академии при Правительстве РФ) тщательно изучила явления, происходящие в самых разных отраслях экономики. Результаты исследования готовятся к публикации в книге «Опыт конкуренции в России». Один из выводов — в российской экономике идут серьезные эволюционные процессы, которые могут в перспективе привести к значительному росту. Механизмы, контекст и возможные последствия этих процессов для страны и для каждого из нас — тема предлагаемой вниманию читателей беседы с Юдановым.

Андрей Юданов начал заниматься проблемами конкуренции давно, еще во времена Советского Союза. Сильное впечатление на него производили неожиданные особенности работы больших и малых фирм — например, общепризнанный сейчас факт, что крупным компаниям трудно заниматься прорывными инновациями.

Андрей Юданов начал заниматься проблемами конкуренции давно, еще во времена Советского Союза. Сильное впечатление на него производили неожиданные особенности работы больших и малых фирм — например, общепризнанный сейчас факт, что крупным компаниям трудно заниматься прорывными инновациями.

«В мемуарах президента Sony Акио Мориты, — вспоминает Юданов, — я с большим интересом читал о том, как к нему пришел человек, который изобрел плазменный экран. И вот Морита с каким-то остервенением рассказывает, что он его прогнал — и правильно сделал, что прогнал!..»

Тогда же Юданов стал изучать разработанные в биологии модели конкуренции: «Был такой известный эколог, Леонтий Раменский, который при Сталине „пострадал наполовину“, его не загнали в лагерь, а только „сослали“ в Институт кормопроизводства под Москвой, где он работал до конца жизни. Вот он и сделал биологическую классификацию типичных стратегий. Лет через сорок ее переоткрыли на Западе, и она стала каноном. Это биологические стратегии разных существ. Кто-то давит, как крупная фирма; для Раменского метафора этого — дуб, он создает собственную структуру окружения. Кто-то приспосабливается, научается жить в тени дуба; кто-то успевает вылезти и получить главное, пока дуб еще не раскрыл свои листья. Вот эта аналогия и положила начало моим исследованиям экономической конкуренции. Потом — публиковал кое-какие книжки на эту тему. Сейчас хорошо понимаю, как важно российским фирмам найти свою колею». Свои идеи Юданов развивал в длительной совместной работе с одним из крупнейших экономистов мира Альфредом Чандлером (Alfred Chandler) из Гарвардской школы бизнеса («Он один из творцов современной теории фирмы и безусловно самый цитируемый в мире автор по истории бизнеса. По этим вопросам он в шесть раз больше цитируется, чем все остальные вместе взятые!») Недавно под совместной редакцией ректора Финансовой академии А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова вышел первый в России учебник экономической теории в формате Managerial Economics (он принят в качестве базового в Финансовой Академии, а одобрительный отзыв на него написал Чандлер). Ну а научная работа Юданова концентрируется по-прежнему вокруг исследования процессов конкуренции в российской экономике.

А.Ю.: Кластер представляет собой сгусток компаний, который очень быстро развивается и обеспечивает конкурентоспособность экономики в целом. Эти структуры изучал профессор из Гарварда Майкл Портер (Michael Porter), ученый с огромным рейтингом цитирования, классик теории конкуренции. Он поставил вопрос: почему фирмы кучкуются? Почему все мощные автофирмы в 80-е годы находились в Японии, а все компьютерные — в Америке? Почему в Швейцарии — банки и часовая промышленность, а в Швеции, схожей по развитию, доминирует машиностроение? Портер дал простое объяснение. Первопричина — в конкуренции. Если у тебя на местном рынке появился сильный конкурент, выбор становится жестким — либо помереть, либо приспособиться. Ты начинаешь отращивать локти, становишься конкурентоспособен, толкаешь лидера. Постепенно возникает сообщество фирм, окрепших благодаря взаимной конкуренции. Потом оно начинает разрастаться вверх и вниз, втягивая потребителей и поставщиков. Все это вместе и есть кластер. Например, почему в США такие мощные рекламные фирмы? Потому, что там главный рекламодатель мира, Proctеr & Gamble.

Ответ на поставленную задачу мыслился примерно таким: в Швейцарии — часовая промышленность, в Германии — химия, автомобилестроение, в России…

А.Ю.: …в том-то и вопрос — а что в России? Где искать кластеры? Казалось бы, там, где мы достаточно сильны. В «нефтянке», в «газпроме», в «оборонке». Но наша группа пошла по иному пути.

Мы поняли, что в этих отраслях не может быть настоящих кластеров — они не прошли через рыночное пихание локтями. К примеру, все знают, что Советский Союз делал отличные истребители. Теперь это производство досталось новым российским фирмам. Они его успешно поддерживают, даже развивают. Но главного — конкуренции, которая экономически сплачивала бы кластер, — не было.

Поэтому мы подошли к задаче с другой стороны. Стали смотреть, что происходит там, где конкуренция заведомо есть. Остановились на фармацевтике, кондитерской промышленности, потребительском кредитовании. Быстро обнаружилось, что некоторые компании в этих секторах развиваются экстраординарными темпами. Это и послужило толчком к дальнейшей работе.

Рост этих компаний резко обгонял общерыночный, он был взрывным, экспоненциальным. Заметьте: если взрывного роста нет, всегда можно найти миллион причин, почему его и не может быть. Но если вдруг он есть — для этого должен быть какой-то механизм. Само по себе это не происходит.

Мы стали искать механизмы роста, стали смотреть и другие секторы хозяйства. Ну а когда таких фирм набралось около сорока, поняли, что перед нами — тенденция. Тенденция, которую надо изучать и о которой стоит рассказывать.

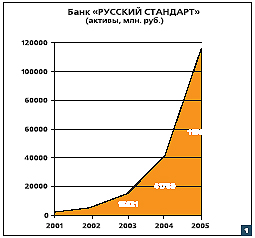

А.Ю.: Один из обитателей моего зоопарка — банк «Русский стандарт» («РС»), чей главный бизнес — потребительские кредиты. Его прогресс особенно эффектен на фоне плачевной ситуации в большинстве банков. У нас в группе работает Владислав Разумов, преподаватель нашей Финансовой Академии и одновременно вице-президент небольшого банка. Благодаря ему мы смогли сделать уникальный расчет. Зная изнутри, на чем банки получают доход, на чем теряют, зная примерный уровень издержек, он по данным балансов прикинул, какие из банков в принципе могут быть доходными — если работать «по-белому». В стране примерно 1300 банков. По расчетам получилось, что 1000 из них доходными «по-белому» быть не могут, даже теоретически. Вот такая картина.

Ну а в потребкредитовании колоссальная сила — Сбербанк. У него бесчисленные отделения по всей стране, у него огромный капитал, у него доверие, которое позволяет брать у людей деньги под очень низкий процент. А если ты имеешь дешевые кредитные ресурсы, значит, и сам можешь предоставлять кредиты по низким ставкам. Казалось бы, какая может быть борьба с таким конкурентом?

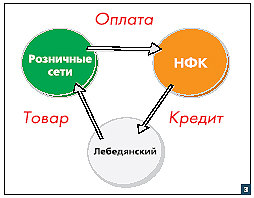

И вот появляется «РС». Начинает работать в области потребительского кредитования. И от 70 млн. долларов в 2001 году вырастает до 4 млрд. долларов в 2005-м! График — красота, чистая экспонента (рис. 1).

Как такое возможно? На этом примере видны все типичные для моих зверюшек черты. Сознательный и точный выбор ниши — раз. Яркая идея освоения этой ниши — два. Честный бизнес… уточняю: честный не в том смысле, что соблюдаются малейшие требования закона, а в том, что успех достигается за счет создания нужного потребителю продукта (в данном случае — кредита на покупку бытовой техники), а не за счет махинаций. Так вот, честный бизнес — три. И как следствие — феноменальный рост плюс сопротивляемость иностранной конкуренции.

Как такое возможно? На этом примере видны все типичные для моих зверюшек черты. Сознательный и точный выбор ниши — раз. Яркая идея освоения этой ниши — два. Честный бизнес… уточняю: честный не в том смысле, что соблюдаются малейшие требования закона, а в том, что успех достигается за счет создания нужного потребителю продукта (в данном случае — кредита на покупку бытовой техники), а не за счет махинаций. Так вот, честный бизнес — три. И как следствие — феноменальный рост плюс сопротивляемость иностранной конкуренции.

Примечательно, что «РС» освоил новую нишу с помощью «высокой компьютерной технологии» — скоринга, то есть компьютерного анализа профиля потенциального клиента. По результатам скоринга принимается важнейшее в этом бизнесе решение — кому давать кредит, а кому не стоит. Правильный выбор скоринга сделал оформление кредита «РС» простым и быстрым. Это и был ключ к успеху.

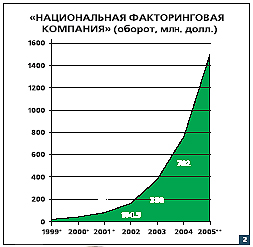

Перейдем ко второму «зверю». Думаю, что слово «факторинг» говорит типичному технарю/научнику/айтишнику еще меньше, чем «скоринг». Как выяснилось, там тоже были зарыты миллиарды.

Допустим, ты что-то продал с отсрочкой платежа. Тебе в ответ пришли векселя. Тот, кому ты продал, обязуется через 90—120 дней заплатить. А деньги нужны сейчас — если ты растущая компания. Что делать? Залезать в свой карман? Тогда росту конец. Можно взять кредит — но он не для всех хорош. Для малых фирм в российских условиях кредит практически невозможен, потому что нужно имущество, которое можно отдать под залог. А что у фирмы есть такого, что банк возьмет в качестве залога? Да и оформлять его долго, а для растущих фирм фактор времени решающий.

Допустим, ты что-то продал с отсрочкой платежа. Тебе в ответ пришли векселя. Тот, кому ты продал, обязуется через 90—120 дней заплатить. А деньги нужны сейчас — если ты растущая компания. Что делать? Залезать в свой карман? Тогда росту конец. Можно взять кредит — но он не для всех хорош. Для малых фирм в российских условиях кредит практически невозможен, потому что нужно имущество, которое можно отдать под залог. А что у фирмы есть такого, что банк возьмет в качестве залога? Да и оформлять его долго, а для растущих фирм фактор времени решающий.

Итак, опять (как и в случае с «РС») ситуация на вид тупиковая. И опять эта тупиковость означает наличие пустого рынка. Тут-то на сцену и выходит факторинг. Он работает так. Полученные векселя передаются факторинговой фирме (фактору); она сразу платит 90% от общей суммы, а когда поступит платеж от вашего покупателя, заплатит и остальное, за вычетом комиссии (как правило в РФ — 4% от суммы). Да, за год комиссия набежит прилично. Тем не менее 90% от суммы вы получаете очень быстро.

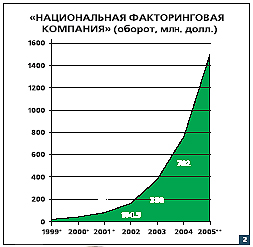

Давайте посмотрим, где это сработало. Оказывается, именно здесь мы и обнаруживаем кластеры. Факторингом стали очень активно пользоваться торговые сети и их поставщики. Сети работают в современных форматах — супермаркет, гипермаркет, дискаунтер, convenience store (магазин рядом с домом, такие магазины очень популярны). Сети стали быстро расти, и возникла проблема — где брать деньги, чтобы закупать все больше товаров. Тогда сети начали требовать отсрочки платежа у производителей. А ведь уже появились наши производители, чьи товары уходят мгновенно. Среди них есть и обитатели моего зоопарка — например, комбинат «Лебедянский», который выпускает соки "Я". Этот комбинат стал клиентом «НФК». Деньги по описанной выше схеме он получает от «НФК» сразу, что позволяет ему расти. Итак, сети пользуются отсрочками платежа, комбинат — факторингом, а в результате мы получаем три экспоненты: все участники сообщества стремительно растут. Но ведь это и есть кластер (рис. 3)!

Так работает один из механизмов кластеризации, положительная обратная связь. Есть и другие — например, сознательное копирование лидера, которое мы наблюдаем в секторе потребительского кредитования: чешский конкурент «Русского стандарта», работающий в России «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (он входит в Home Credit Group, принадлежащую Чешской Страховой компании), теперь тоже растет по экспоненте. Ну и, конечно, в процессе конкуренции имеет место взаимная «тренировка» компаний, с которой мы начали наш рассказ о кластерах.

Так работает один из механизмов кластеризации, положительная обратная связь. Есть и другие — например, сознательное копирование лидера, которое мы наблюдаем в секторе потребительского кредитования: чешский конкурент «Русского стандарта», работающий в России «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (он входит в Home Credit Group, принадлежащую Чешской Страховой компании), теперь тоже растет по экспоненте. Ну и, конечно, в процессе конкуренции имеет место взаимная «тренировка» компаний, с которой мы начали наш рассказ о кластерах.

Итак, «природная» кластеризация у нас обнаружилась, но — вдали от технологического прогресса. Однако Андрей Юданов считает, что это не повод для огорчений. За идущими процессами проглядываются очень интересные и очень естественные закономерности.

«Коркунов» с его конфетами (см. врезку на стр. 25. — Л.Л.-М.), «Ральф Рингер» (обувная промышленность), «Инмарко» (производство мороженого, очень интересная компания из Сибири, почти неизвестная в Москве), ряд других — это первая группа. Вторая группа — упомянутые «РС» и «НФК»; в нее же попадают, с четкими экспонентами роста, три компании сотовой связи — «Вымпелком», «Мегафон», «МТС». Компания «СПСР-Экспресс», которая занимается экспресс-почтой, тоже здесь. Есть еще примеры, и я особо отметил бы две фирмы, создающие не информационную, а транспортную инфраструктуру, — «Алтайвагон» и «Волга-Днепр».

Экспонента — символ неудержимого роста. По экспоненте взрываются сверхновые звезды и размножаются кролики. Поразительно, но в российской экономике есть уже десятки компаний, показывающих в последние пять-шесть лет именно такой рост и часто усиливающих этим друг друга.

В 2003—06 гг. группа во главе с Андреем Юдановым (признанным специалистом по процессам конкуренции, профессором Финансовой Академии при Правительстве РФ) тщательно изучила явления, происходящие в самых разных отраслях экономики. Результаты исследования готовятся к публикации в книге «Опыт конкуренции в России». Один из выводов — в российской экономике идут серьезные эволюционные процессы, которые могут в перспективе привести к значительному росту. Механизмы, контекст и возможные последствия этих процессов для страны и для каждого из нас — тема предлагаемой вниманию читателей беседы с Юдановым.

«В мемуарах президента Sony Акио Мориты, — вспоминает Юданов, — я с большим интересом читал о том, как к нему пришел человек, который изобрел плазменный экран. И вот Морита с каким-то остервенением рассказывает, что он его прогнал — и правильно сделал, что прогнал!..»

Тогда же Юданов стал изучать разработанные в биологии модели конкуренции: «Был такой известный эколог, Леонтий Раменский, который при Сталине „пострадал наполовину“, его не загнали в лагерь, а только „сослали“ в Институт кормопроизводства под Москвой, где он работал до конца жизни. Вот он и сделал биологическую классификацию типичных стратегий. Лет через сорок ее переоткрыли на Западе, и она стала каноном. Это биологические стратегии разных существ. Кто-то давит, как крупная фирма; для Раменского метафора этого — дуб, он создает собственную структуру окружения. Кто-то приспосабливается, научается жить в тени дуба; кто-то успевает вылезти и получить главное, пока дуб еще не раскрыл свои листья. Вот эта аналогия и положила начало моим исследованиям экономической конкуренции. Потом — публиковал кое-какие книжки на эту тему. Сейчас хорошо понимаю, как важно российским фирмам найти свою колею». Свои идеи Юданов развивал в длительной совместной работе с одним из крупнейших экономистов мира Альфредом Чандлером (Alfred Chandler) из Гарвардской школы бизнеса («Он один из творцов современной теории фирмы и безусловно самый цитируемый в мире автор по истории бизнеса. По этим вопросам он в шесть раз больше цитируется, чем все остальные вместе взятые!») Недавно под совместной редакцией ректора Финансовой академии А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова вышел первый в России учебник экономической теории в формате Managerial Economics (он принят в качестве базового в Финансовой Академии, а одобрительный отзыв на него написал Чандлер). Ну а научная работа Юданова концентрируется по-прежнему вокруг исследования процессов конкуренции в российской экономике.

Помереть или приспособиться

Работа, приведшая — не будем скромничать! — к сенсационным результатам, началась с изучения процессов конкуренции. Одной из задач был поиск в России кластеров — экономических структур, тесно связанных с конкуренцией.А.Ю.: Кластер представляет собой сгусток компаний, который очень быстро развивается и обеспечивает конкурентоспособность экономики в целом. Эти структуры изучал профессор из Гарварда Майкл Портер (Michael Porter), ученый с огромным рейтингом цитирования, классик теории конкуренции. Он поставил вопрос: почему фирмы кучкуются? Почему все мощные автофирмы в 80-е годы находились в Японии, а все компьютерные — в Америке? Почему в Швейцарии — банки и часовая промышленность, а в Швеции, схожей по развитию, доминирует машиностроение? Портер дал простое объяснение. Первопричина — в конкуренции. Если у тебя на местном рынке появился сильный конкурент, выбор становится жестким — либо помереть, либо приспособиться. Ты начинаешь отращивать локти, становишься конкурентоспособен, толкаешь лидера. Постепенно возникает сообщество фирм, окрепших благодаря взаимной конкуренции. Потом оно начинает разрастаться вверх и вниз, втягивая потребителей и поставщиков. Все это вместе и есть кластер. Например, почему в США такие мощные рекламные фирмы? Потому, что там главный рекламодатель мира, Proctеr & Gamble.

Ответ на поставленную задачу мыслился примерно таким: в Швейцарии — часовая промышленность, в Германии — химия, автомобилестроение, в России…

А.Ю.: …в том-то и вопрос — а что в России? Где искать кластеры? Казалось бы, там, где мы достаточно сильны. В «нефтянке», в «газпроме», в «оборонке». Но наша группа пошла по иному пути.

Мы поняли, что в этих отраслях не может быть настоящих кластеров — они не прошли через рыночное пихание локтями. К примеру, все знают, что Советский Союз делал отличные истребители. Теперь это производство досталось новым российским фирмам. Они его успешно поддерживают, даже развивают. Но главного — конкуренции, которая экономически сплачивала бы кластер, — не было.

Поэтому мы подошли к задаче с другой стороны. Стали смотреть, что происходит там, где конкуренция заведомо есть. Остановились на фармацевтике, кондитерской промышленности, потребительском кредитовании. Быстро обнаружилось, что некоторые компании в этих секторах развиваются экстраординарными темпами. Это и послужило толчком к дальнейшей работе.

Рост этих компаний резко обгонял общерыночный, он был взрывным, экспоненциальным. Заметьте: если взрывного роста нет, всегда можно найти миллион причин, почему его и не может быть. Но если вдруг он есть — для этого должен быть какой-то механизм. Само по себе это не происходит.

Мы стали искать механизмы роста, стали смотреть и другие секторы хозяйства. Ну а когда таких фирм набралось около сорока, поняли, что перед нами — тенденция. Тенденция, которую надо изучать и о которой стоит рассказывать.

Зверюшки: «РС»

Юданов называет собранную им коллекцию экспоненциально растущих компаний зоопарком, а сами компании — зверюшками.А.Ю.: Один из обитателей моего зоопарка — банк «Русский стандарт» («РС»), чей главный бизнес — потребительские кредиты. Его прогресс особенно эффектен на фоне плачевной ситуации в большинстве банков. У нас в группе работает Владислав Разумов, преподаватель нашей Финансовой Академии и одновременно вице-президент небольшого банка. Благодаря ему мы смогли сделать уникальный расчет. Зная изнутри, на чем банки получают доход, на чем теряют, зная примерный уровень издержек, он по данным балансов прикинул, какие из банков в принципе могут быть доходными — если работать «по-белому». В стране примерно 1300 банков. По расчетам получилось, что 1000 из них доходными «по-белому» быть не могут, даже теоретически. Вот такая картина.

Ну а в потребкредитовании колоссальная сила — Сбербанк. У него бесчисленные отделения по всей стране, у него огромный капитал, у него доверие, которое позволяет брать у людей деньги под очень низкий процент. А если ты имеешь дешевые кредитные ресурсы, значит, и сам можешь предоставлять кредиты по низким ставкам. Казалось бы, какая может быть борьба с таким конкурентом?

И вот появляется «РС». Начинает работать в области потребительского кредитования. И от 70 млн. долларов в 2001 году вырастает до 4 млрд. долларов в 2005-м! График — красота, чистая экспонента (рис. 1).

Примечательно, что «РС» освоил новую нишу с помощью «высокой компьютерной технологии» — скоринга, то есть компьютерного анализа профиля потенциального клиента. По результатам скоринга принимается важнейшее в этом бизнесе решение — кому давать кредит, а кому не стоит. Правильный выбор скоринга сделал оформление кредита «РС» простым и быстрым. Это и был ключ к успеху.

Перейдем ко второму «зверю». Думаю, что слово «факторинг» говорит типичному технарю/научнику/айтишнику еще меньше, чем «скоринг». Как выяснилось, там тоже были зарыты миллиарды.

Зверюшки: «НФК»

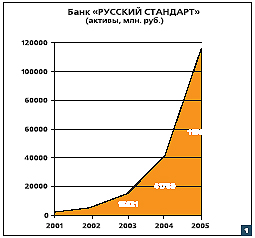

А.Ю.: Итак, «Национальная факторинговая компания» («НФК»). Тоже сумасшедший график роста (рис. 2, здесь и далее * на диаграммах указывает на оценочные данные). Факторинг — это вещь, необходимая быстро растущим фирмам, особенно небольшим.

Итак, опять (как и в случае с «РС») ситуация на вид тупиковая. И опять эта тупиковость означает наличие пустого рынка. Тут-то на сцену и выходит факторинг. Он работает так. Полученные векселя передаются факторинговой фирме (фактору); она сразу платит 90% от общей суммы, а когда поступит платеж от вашего покупателя, заплатит и остальное, за вычетом комиссии (как правило в РФ — 4% от суммы). Да, за год комиссия набежит прилично. Тем не менее 90% от суммы вы получаете очень быстро.

Давайте посмотрим, где это сработало. Оказывается, именно здесь мы и обнаруживаем кластеры. Факторингом стали очень активно пользоваться торговые сети и их поставщики. Сети работают в современных форматах — супермаркет, гипермаркет, дискаунтер, convenience store (магазин рядом с домом, такие магазины очень популярны). Сети стали быстро расти, и возникла проблема — где брать деньги, чтобы закупать все больше товаров. Тогда сети начали требовать отсрочки платежа у производителей. А ведь уже появились наши производители, чьи товары уходят мгновенно. Среди них есть и обитатели моего зоопарка — например, комбинат «Лебедянский», который выпускает соки "Я". Этот комбинат стал клиентом «НФК». Деньги по описанной выше схеме он получает от «НФК» сразу, что позволяет ему расти. Итак, сети пользуются отсрочками платежа, комбинат — факторингом, а в результате мы получаем три экспоненты: все участники сообщества стремительно растут. Но ведь это и есть кластер (рис. 3)!

Итак, «природная» кластеризация у нас обнаружилась, но — вдали от технологического прогресса. Однако Андрей Юданов считает, что это не повод для огорчений. За идущими процессами проглядываются очень интересные и очень естественные закономерности.

Зверюшки: ареал обитания

А.Ю.: Действительно, на первый взгляд такие кластеры разочаровывают. Может быть, приятнее было бы увидеть нечто подобное в авиапроме, а не вокруг розничной торговли. Но изучая эти данные, я понял, что происходящее не так уж плохо. По существу, растут две сферы. Первая — все то, что выходит непосредственно на потребителя. Вторая — все то, что касается инфраструктуры бизнеса. Большинство найденных примеров взрывного роста относятся к одной из этих групп.«Коркунов» с его конфетами (см. врезку на стр. 25. — Л.Л.-М.), «Ральф Рингер» (обувная промышленность), «Инмарко» (производство мороженого, очень интересная компания из Сибири, почти неизвестная в Москве), ряд других — это первая группа. Вторая группа — упомянутые «РС» и «НФК»; в нее же попадают, с четкими экспонентами роста, три компании сотовой связи — «Вымпелком», «Мегафон», «МТС». Компания «СПСР-Экспресс», которая занимается экспресс-почтой, тоже здесь. Есть еще примеры, и я особо отметил бы две фирмы, создающие не информационную, а транспортную инфраструктуру, — «Алтайвагон» и «Волга-Днепр».