SourceForge.

История axiom почти столь же долгая. Система аналитических вычислений Scratchpad развивалась с 1971 года как научный проект исследовательского центра имени Томаса Ватсона фирмы IBM. В начале 1990-х годов Scratchpad был продан фирме NaG (Numerical algorithms Group) и переименован в axiom. А в 2002 году NaG выпустила axiom под свободной лицензией типа лицензии BSD (здесь можно попробовать axiom в действии через веб-интерфейс).

Многообразие и свобода

Maxima и Axiom — полнофункциональные системы аналитических вычислений и по возможностям сравнимы с Mathematica и Maple. Тем не менее каждая из них имеет свои особенности. И в этом тоже есть элемент свободы — пользователи самого разного уровня подготовки и потребностей смогут найти себе подходящее орудие для работы.

Будучи самой первой системой аналитических вычислений, Maxima развивалась прагматически. В результате получилась программа, довольно простая в освоении и использовании людьми даже без специальной подготовки. Ну а продвинутые пользователи, несомненно, оценят тесную интеграцию Maxima с языком Lisp, на котором система реализована.

Maxima отлично документирована — объемное справочное руководство описывает практически все встроенные функции системы. Это руководство интегрировано в программу в виде онлайнового справочника, оснащенного средствами поиска. Не прерывая работы с Maxima, можно легко найти необходимый справочный материал. Руководство уже переведено на несколько языков, и в настоящее время переводится на русский.

Математика — наука точная. Все свойства и взаимосвязи математических объектов четко определены или доказываются при помощи строгих логических рассуждений. Axiom является единственной САВ, которая последовательно реализует данный подход на уровне компьютерной программы. Для этого язык Axiom сделан строго типизированным. Концепция строгой типизации в языках программирования хорошо известна, но в Axiom это выливается в нечто необычное — типы языка представляют собой типы математических объектов (числа, полиномы, ряды и т. д.). Axiom «знает» около тысячи иерархически организованных математических категорий и типов. Строгая математическая типизация Axiom уникальна, ничего подобного нет ни в одной другой системе аналитических вычислений.

С документацией у Axiom тоже все обстоит отлично. Имеется интерактивная гипертекстовая справка и книга, детально описывающая все аспекты работы с Axiom. Эта книга была даже издана, а новая, существенно расширенная версия свободно доступна на сайте проекта в формате PDF. К сожалению, вся документация только на английском языке.

Компьютеры и свобода

Есть еще один элемент свободы — свобода выбора платформы. Особенно в этом отношении хороша Maxima. Она успешно работает на всех современных операционных системах: Windows (готовые сборки доступны на сайте проекта), Linux и UNIX, Mac OS и даже на КПК под управлением Windows CE/Mobile. Переносимость Axiom чуть хуже: система работает под Linux, UNIX, а под Windows пока не работает построение графиков.

Главную роль в переносимости Maxima и Axiom играет язык Lisp, на котором они написаны. Исторически Lisp имеет очень большое количество несовместимых друг с другом диалектов, но сейчас эпоха разнообразия закончилась, поскольку появился официальный стандарт ANSI Common Lisp. Maxima была модифицирована в соответствии с этим стандартом, и в результате она может работать под управлением разных реализаций Common Lisp, как свободных, так и проприетарных. Axiom пока работает только с GCL (GNU Common Lisp), но принципиальных сложностей с переносом на другие Common Lisp системы не существует.

Компьютеры и человек

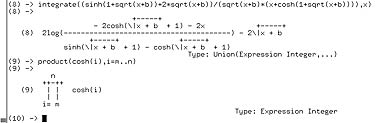

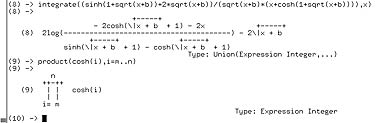

До сих пор мы говорили о математических возможностях Axiom и Maxima.Но есть еще один важный аспект — взаимодействие с программой. Традиционно все системы аналитических вычислений, включая Axiom, Maxima, а также Maple и Mathematica, имеют простой текстовый интерфейс. И это создает определенные проблемы — как отобразить в удобочитаемом виде математические выражения со всеми их радикалами, скобками и знаками интегралов? Приходится прибегать к своеобразному ASCII Art. Пример того, что получается, представлен на рис. 5, где изображен результат вычисления интеграла и произведения в системе Axiom. Довольно неплохо, но вряд ли вполне соответствует современным потребностям. Поэтому все системы аналитических вычислений имеют графические пользовательские оболочки, способные представить данные красиво и облегчающие взаимодействие с пользователем.

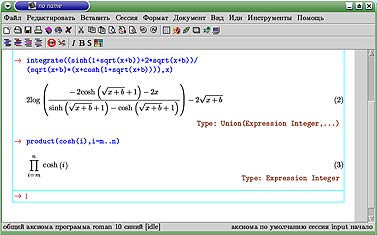

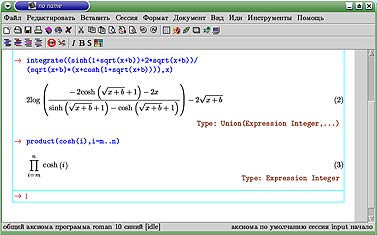

Одной из таких оболочек для Axiom и Maxima является TeXmacs. TeXmacs — это вполне самостоятельная программа, научный WYSIWYG-редактор[См. статью Павла Протасова «Вижу то, что имею в виду» в «КТ» #555]. Помимо своего основного назначения, он может использоваться как графическая оболочка для ряда программ с текстовым интерфейсом. На рис. 6 изображена работа Axiom под управлением TeXmacs: те же самые интеграл и произведение, что и на рис. 5.

Одной из таких оболочек для Axiom и Maxima является TeXmacs. TeXmacs — это вполне самостоятельная программа, научный WYSIWYG-редактор[См. статью Павла Протасова «Вижу то, что имею в виду» в «КТ» #555]. Помимо своего основного назначения, он может использоваться как графическая оболочка для ряда программ с текстовым интерфейсом. На рис. 6 изображена работа Axiom под управлением TeXmacs: те же самые интеграл и произведение, что и на рис. 5.

У Maxima есть несколько других оболочек, лучшей из которых является wxMaxima. На рис. 1 — работа Maxima под управлением wxMaxima. Тем не менее нужно признать, что по функциональности графические оболочки свободных систем аналитических вычислений пока уступают коммерческим аналогам.

И это не конец

axiom и Maxima — результат коллективного труда сотен людей. Несмотря на свой солидный возраст, системы продолжают активно развиваться. Новые релизы axiom выпускаются каждые несколько месяцев, ежегодно проводится семинар, целиком посвященный axiom.

Последний релиз Maxima 5.9.3 выпущен 19 марта текущего года, спустя пять месяцев после предыдущего. Интерес к обеим системам со стороны как пользователей, так и разработчиков весьма отраден: уже сейчас в руках исследователей-математиков есть очень мощные свободные инструменты, которые со временем будут становиться только лучше.

Последний релиз Maxima 5.9.3 выпущен 19 марта текущего года, спустя пять месяцев после предыдущего. Интерес к обеим системам со стороны как пользователей, так и разработчиков весьма отраден: уже сейчас в руках исследователей-математиков есть очень мощные свободные инструменты, которые со временем будут становиться только лучше.

И наконец, ответ на вопрос мини-викторины: на рис. 4 изображен график модуля гамма-функции на комплексной плоскости в районе 0.

www.koffice.org

Версия: 1.5.0

Интерфейс: русский

Цена: бесплатно

Лицензия: GPL-совместимые

Вышла очередная версия популярного набора офисных пакетов KOffice для GNU/Linux. Отныне в качестве основного формата документов используется OASIS OpenDocument (ODF); в программу для управления базами данных Kexi добавлена поддержка импорта данных из MySQL и MS Access; впервые в пакет вошла тестовая версия приложения для управления проектами KPlato. Особое внимание в продукте уделено средствам для работы пользователей с ограниченными возможностями.

Celestia

ОС: Windows, Linux, Mac OS X

ОС: Windows, Linux, Mac OS X

Адрес: www.shatters.net/celestia

Версия: 1.4.1

Размер: 14,5—18,7 Мбайт

Интерфейс: английский

Цена: бесплатно

Лицензия: GPL

Celestia— трехмерный симулятор, позволяющий наглядно изучать бескрайние просторы Вселенной. При создании программы используются официальные данные крупнейших астрономических и научных организаций включая NASA, благодаря чему с достаточной правдоподобностью можно исследовать далекие планеты и в режиме реального времени повторять маршруты практически всех известных космических аппаратов, начиная от легендарного советского «Спутник-1» и заканчивая новейшими межпланетными станциями. В дополнение к внушительным базовым библиотекам программы силами энтузиастов создан специализированный онлайновый архив различных модулей, позволяющих не только расширить «модельный ряд» космических аппаратов, но и окунуться в атмосферу и декорации популярных фантастических кинопроизведений «Звездные войны», «Звездный путь», «Вавилон-5» и др.

Kororaa

ОС: входит в комплект

ОС: входит в комплект

Адрес: kororaa.org

Версия: 0.2

Интерфейс: многоязычный (включая русский)

Цена: бесплатно

Лицензия: GPL

Очередная редакция первого свободно распространяемого Live-CD-дистрибутива Kororaa, обладающего полной поддержкой XGL (графический Х-сервер + OpenGL). Этот продукт предназначен для демонстрации возможностей новой технологии, позволяющей максимально использовать потенциал графических ускорителей в среде Linux. Помимо обновленных версий ядра Linux и видеодрайверов добавлены средства для установки операционной системы на жесткий диск и возможность выбора KDE или Gnome в качестве рабочей среды; улучшено взаимодействие с беспроводными устройствами. Кроме того, в новый дистрибутив впервые включена поддержка Intel DRI и Radeon DRI, а также SCSI— и USB-накопителей.

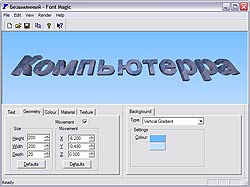

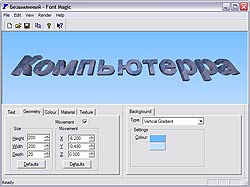

Font Magic

ОС: Windows

ОС: Windows

Адрес: www.mattcawley.com/fontmagic

Версия: 1.0

Размер: 2,1 Мбайт

Интерфейс: английский

Цена: бесплатно

Небольшая программа Font Magic предназначена для создания красивых текстовых и анимированных надписей в 3D-формате. Она не требует установки на диск и позволяет выполнять различные преобразования: менять цвет фона и ориентацию текста, подбирать текстуру, материал (металл, пластик и пр.), цвет и размер для создания красочных логотипов. В качестве текстур можно применять как входящие в состав утилиты образцы, так и добавляемые пользователем; для работы с текстом используются TrueType-шрифты, установленные в системе. Трехмерная графика создается с помощью OpenGL, поэтому может потребоваться установка соответствующих библиотек.

ОГОРОД КОЗЛОВСКОГО: Музыка толстых… каналов

Автор: Козловский Евгений

Строго говоря, по нынешним временам называть эти каналы толстыми не совсем правильно (как в свое время «не совсем правильно» назвал джаз «музыкой толстых» наш великий пролетарский писатель из Нижнего): два выделенных симметричных канала (full duplex) толщиной 192 кбит/с вряд ли сегодня кого-нибудь поразят толщиной. Но прямыми и достаточно быстрыми — другое дело: они были выделены на оптоволоконной линии, которую «Голден Телеком» дотянул от Москвы до Нижнего Новгорода (без малого — полтыщи верст) и собирается тянуть дальше — на восток и вниз, к Самаре… И задержка звука, включая его оцифровку/расцифровку и компрессию/декомпрессию, составляла не более 50 мс!

Впрочем, начну по порядку. Еще в Ганновере получил письмо от давнего знакомца, замечательного джазового пианиста, живо интересующегося hi-tech, Льва Кушнира, которое я цитирую почти полностью, чтобы ввести читателей в курс дела:

"Добрый день, Евгений!

Помнится, пару лет назад мы с вами обсуждали возможность совместного музицирования (jam-session) джазовых музыкантов, находящихся в разных городах, с использованием современных телекоммуникаций. Тогда этот проект заглох, так как, в частности, уперся в фундаментальные ограничения по времени задержки сигнала, при котором еще возможно нормальное исполнение музыки. Как мне стало известно, некая телекоммуникационная компания решила все-таки провести этот эксперимент. Он будет происходить 16 и 17 марта этого года. С одной стороны, это будет оркестр или квартет Игоря Бутмана в Н.-Новгороде, с другой — в Москве — несколько московских джазовых музыкантов и «восходящая звезда» певица Карина Кожевникова (www.karinakozhevnikova.ru). Расстояние между городами — 450 км, что дает нам время прохождения сигнала туда и обратно 0,003 с без учета времени на компрессию и декомпрессию. Так что есть шанс, что этот опыт не только продемонстрирует возможности техники, но и позволит музыкантам нормально поиграть. Я, со своей стороны, собираюсь при этом присутствовать в качестве стороннего наблюдателя и потом описать свои впечатления в заметке (статье, колонке), которая, мне кажется, была бы интересна читателям «Компьютерры» (к каковым, кстати, я отношу и себя, поскольку читаю каждый номер от корки до корки). Мне было интересно узнать, заинтересовала ли вас эта информация".

Ну разумеется, заинтересовала! Мало того что я тоже интересуюсь hi-tech, — я еще и давний и преданный поклонник джаза, особенно — традиционного, который и представляет Игорь Бутман (www.igorbutman.com). К сожалению, я прибывал в Москву 16-го поздно вечером, так что на первом сеансе быть не мог, зато Лев не мог присутствовать на втором, а впечатления от первого изложил в небольшой заметке, которую и позволил мне неограниченно цитировать (выражаю искреннюю благодарность).

Итак, проложив первые полтысячи километров оптоволоконки, пользователями которой традиционно являются крупные корпоративные и государственные клиенты, «Голден Телеком» решил провести демонстрацию ее скорости (и возможностей вообще), устроив такой вот джем-сэшн не столько потому, что среди заказчиков, людей моего поколения, могло найтись много поклонников джаза (я в этом вовсе не уверен), сколько потому, что традиционный джаз задает для совместного исполнения самые жесткие из вообразимых условия по звуковой синхронизации. То есть играть в ансамбле с задержкой всегда трудно, но все же, исполняя по нотам классическое произведение, профессиональный музыкант без особых проблем сможет скомпенсировать даже секундное, а то и двухсекундное фиксированное опоздание, вызванное передачей звука; современный же рок (или какие там у него модные сегодня разновидности?) вообще очень ритмически однообразен, и музыканты в определенном смысле мало нуждаются в том, чтобы слышать друг друга: запускается некий бит — и остается только следовать ему, даже если приходится стартовать чуть позже. Еще более того: пару лет назад (в Швейцарии, если память не изменяет) подобный эксперимент уже проводился, но с участием джазменов модернистского толка, среди которых, кажется, был и наш знаменитый валторнист Аркадий Шилклопер. Хоть расстояние там и было меньше — задержка оказалась заметной, чуть ли не под две секунды, — но Аркадий сказал, что так было даже интереснее. Модерн — он модерн и есть: чем кривее, тем модерновее. Джазовый же свинг, с одной стороны, находится в жестких рамках метра, с другой — постоянно от него отступает, нарушает (так называемый «свинг», потому и возник термин «раскачка»), причем отступает вольно, повинуясь только внутреннему чувству ритма музыканта. То есть, не слыша друг друга ежемгновенно, джазовые музыканты попросту не могут играть совместные импровизации.

(Пользуясь случаем, сообщаю тем, кто любит джаз, и тем, кто готов если не полюбить его — хотя бы толком узнать, что это такое, — что несколько месяцев назад «Корона фильм» вместе с «Мастер Тейп» издали знаменитый двенадцатисерийник «Джаз» от «Флорентайн-филмз», «WETA» из Вашингтона и BBC, — который озвучили главные российские джазовые музыканты, специалисты и любители — Алексей Козлов, Алексей Баташев, Александр Филиппенко и даже Маргарита Терехова. Очень рекомендую! Четыре двухслойных DVD в отдельной коробочке.)

Придя в «Савой» чуть раньше назначенного времени, я обнаружил пустой пока маленький зальчик, нескольких техников, пульт позади и — впереди — большой, составленный из девяти тошибовских проекционников технического толка экран, за которым так, чтобы его не видеть, разминались трое музыкантов: гитарист Павел Чекмаковский (накануне на гитаре играл Игорь Бойко), саксофонист Антон Румянцев и упомянутая Львом певица Карина Кожевникова. Большой джазовый оркестр во главе с Игорем Бутманом разминался в Нижнем, что было видно на экране и слышно из динамиков. Невидимость экрана для музыкантов была намеренной: если аудиотрансляция шла по выделенным каналам оптоволокна напрямую, то видео транслировалось over IP (я даже не знаю, по какому алгоритму сжимаясь, — видеотрансляцию обеспечивал программно-аппаратный комплекс Polycom ViewStation FX, www.polycom.com) и хоть имело гораздо большую толщину потока (до двух мегабит в секунду), но имело и заметно большую задержку, временами отлично различимую глазом: секунда, две, а то и три. Взгляд на экран мог только сбить музыкантов с толка, но поскольку настоящий импровизационный джаз требует визуального контакта лишь изредка — чтоб сговориться, что пора кончать соло, или чтоб условиться, кто начнет следующее, — синхронный визуальный контакт оказался не позарезным.

Публика потихоньку подтягивалась, а Бутман уже организовывал из Нижнего что-то вроде репетиции: то Карина пела несколько квадратов под сопровождение нижегородской ритм-группы, то московский саксофон начинал импровизировать… Скажу честно: если б я не знал, что оркестр сидит не в соседней комнате (а экранная стенка — не стеклянная между студией и аппаратной), — мне б и в голову не пришло заподозрить подвох: все шло на мой довольно искушенный в джазе, хоть и не профессиональный слух, так гладко, как только могло. Что же касается слуха профессионального, — после концерта я поговорил с Кариной, и она призналась, что слышала задержку, но такую мизерную, что преодолевать ее удавалось без особых психологических усилий.

Публика, наконец, собралась, с той и с другой стороны было произнесено несколько победных речей — и начался концерт. Он длился около получаса, и я получал настоящее удовольствие от свинга. Конечно, для звука поток в 192 кбит/с — это как средний поток MP3, да и акустику (в смысле аппаратуры) принесли в зал явно не студийную, — но я уже не раз замечал, что когда звук поддержан видео (а тут еще — живым, хоть и прилично сжатым) — к нему автоматически начинаешь меньше придираться. О примененном алгоритме сжатия звука я и слыхом не слыхивал: устраивавший весь этот демонстрационный джем-сэшн Вадим Акопян, начальник отдела управления проектами «Голден Телеком», сообщил, что используемый оборудованием проприетарный алгоритм компрессии основан на принципах адаптивно дифференцируемой импульсно-кодовой модуляции (ADPCM), но попросил не печатать в журнале его название (которое все равно мало кому что скажет). Полагаю, главное, что требовалось от алгоритма, — это скорость оцифровки/расцифровки и компрессии/декомпрессии, — и на слух алгоритм показался мне вполне приемлемым.

Трудно сказать, насколько такие джем-сэшны могут быть привлекательны зрителям/слушателям в реальной концертной жизни (представляю себе цену билетов, которая должна будет включить в себя расходы на передачу информации), а не в демонстрационном режиме, да и боюсь, что подключить к нижегородско-московскому концерту саксофониста из Штатов и виброфониста из Новой Зеландии на сегодня вряд ли удастся по тысяче причин, — однако то, что я увидел-услышал в «Савое», впечатлило весьма. Ну а потенциальные клиенты «Голден Телеком», вероятно, впечатлились тем, что, коль уж джаз можно играть, то телеконференции устраивать — и подавно.

Строго говоря, по нынешним временам называть эти каналы толстыми не совсем правильно (как в свое время «не совсем правильно» назвал джаз «музыкой толстых» наш великий пролетарский писатель из Нижнего): два выделенных симметричных канала (full duplex) толщиной 192 кбит/с вряд ли сегодня кого-нибудь поразят толщиной. Но прямыми и достаточно быстрыми — другое дело: они были выделены на оптоволоконной линии, которую «Голден Телеком» дотянул от Москвы до Нижнего Новгорода (без малого — полтыщи верст) и собирается тянуть дальше — на восток и вниз, к Самаре… И задержка звука, включая его оцифровку/расцифровку и компрессию/декомпрессию, составляла не более 50 мс!

Впрочем, начну по порядку. Еще в Ганновере получил письмо от давнего знакомца, замечательного джазового пианиста, живо интересующегося hi-tech, Льва Кушнира, которое я цитирую почти полностью, чтобы ввести читателей в курс дела:

"Добрый день, Евгений!

Помнится, пару лет назад мы с вами обсуждали возможность совместного музицирования (jam-session) джазовых музыкантов, находящихся в разных городах, с использованием современных телекоммуникаций. Тогда этот проект заглох, так как, в частности, уперся в фундаментальные ограничения по времени задержки сигнала, при котором еще возможно нормальное исполнение музыки. Как мне стало известно, некая телекоммуникационная компания решила все-таки провести этот эксперимент. Он будет происходить 16 и 17 марта этого года. С одной стороны, это будет оркестр или квартет Игоря Бутмана в Н.-Новгороде, с другой — в Москве — несколько московских джазовых музыкантов и «восходящая звезда» певица Карина Кожевникова (www.karinakozhevnikova.ru). Расстояние между городами — 450 км, что дает нам время прохождения сигнала туда и обратно 0,003 с без учета времени на компрессию и декомпрессию. Так что есть шанс, что этот опыт не только продемонстрирует возможности техники, но и позволит музыкантам нормально поиграть. Я, со своей стороны, собираюсь при этом присутствовать в качестве стороннего наблюдателя и потом описать свои впечатления в заметке (статье, колонке), которая, мне кажется, была бы интересна читателям «Компьютерры» (к каковым, кстати, я отношу и себя, поскольку читаю каждый номер от корки до корки). Мне было интересно узнать, заинтересовала ли вас эта информация".

Ну разумеется, заинтересовала! Мало того что я тоже интересуюсь hi-tech, — я еще и давний и преданный поклонник джаза, особенно — традиционного, который и представляет Игорь Бутман (www.igorbutman.com). К сожалению, я прибывал в Москву 16-го поздно вечером, так что на первом сеансе быть не мог, зато Лев не мог присутствовать на втором, а впечатления от первого изложил в небольшой заметке, которую и позволил мне неограниченно цитировать (выражаю искреннюю благодарность).

Итак, проложив первые полтысячи километров оптоволоконки, пользователями которой традиционно являются крупные корпоративные и государственные клиенты, «Голден Телеком» решил провести демонстрацию ее скорости (и возможностей вообще), устроив такой вот джем-сэшн не столько потому, что среди заказчиков, людей моего поколения, могло найтись много поклонников джаза (я в этом вовсе не уверен), сколько потому, что традиционный джаз задает для совместного исполнения самые жесткие из вообразимых условия по звуковой синхронизации. То есть играть в ансамбле с задержкой всегда трудно, но все же, исполняя по нотам классическое произведение, профессиональный музыкант без особых проблем сможет скомпенсировать даже секундное, а то и двухсекундное фиксированное опоздание, вызванное передачей звука; современный же рок (или какие там у него модные сегодня разновидности?) вообще очень ритмически однообразен, и музыканты в определенном смысле мало нуждаются в том, чтобы слышать друг друга: запускается некий бит — и остается только следовать ему, даже если приходится стартовать чуть позже. Еще более того: пару лет назад (в Швейцарии, если память не изменяет) подобный эксперимент уже проводился, но с участием джазменов модернистского толка, среди которых, кажется, был и наш знаменитый валторнист Аркадий Шилклопер. Хоть расстояние там и было меньше — задержка оказалась заметной, чуть ли не под две секунды, — но Аркадий сказал, что так было даже интереснее. Модерн — он модерн и есть: чем кривее, тем модерновее. Джазовый же свинг, с одной стороны, находится в жестких рамках метра, с другой — постоянно от него отступает, нарушает (так называемый «свинг», потому и возник термин «раскачка»), причем отступает вольно, повинуясь только внутреннему чувству ритма музыканта. То есть, не слыша друг друга ежемгновенно, джазовые музыканты попросту не могут играть совместные импровизации.

(Пользуясь случаем, сообщаю тем, кто любит джаз, и тем, кто готов если не полюбить его — хотя бы толком узнать, что это такое, — что несколько месяцев назад «Корона фильм» вместе с «Мастер Тейп» издали знаменитый двенадцатисерийник «Джаз» от «Флорентайн-филмз», «WETA» из Вашингтона и BBC, — который озвучили главные российские джазовые музыканты, специалисты и любители — Алексей Козлов, Алексей Баташев, Александр Филиппенко и даже Маргарита Терехова. Очень рекомендую! Четыре двухслойных DVD в отдельной коробочке.)

Придя в «Савой» чуть раньше назначенного времени, я обнаружил пустой пока маленький зальчик, нескольких техников, пульт позади и — впереди — большой, составленный из девяти тошибовских проекционников технического толка экран, за которым так, чтобы его не видеть, разминались трое музыкантов: гитарист Павел Чекмаковский (накануне на гитаре играл Игорь Бойко), саксофонист Антон Румянцев и упомянутая Львом певица Карина Кожевникова. Большой джазовый оркестр во главе с Игорем Бутманом разминался в Нижнем, что было видно на экране и слышно из динамиков. Невидимость экрана для музыкантов была намеренной: если аудиотрансляция шла по выделенным каналам оптоволокна напрямую, то видео транслировалось over IP (я даже не знаю, по какому алгоритму сжимаясь, — видеотрансляцию обеспечивал программно-аппаратный комплекс Polycom ViewStation FX, www.polycom.com) и хоть имело гораздо большую толщину потока (до двух мегабит в секунду), но имело и заметно большую задержку, временами отлично различимую глазом: секунда, две, а то и три. Взгляд на экран мог только сбить музыкантов с толка, но поскольку настоящий импровизационный джаз требует визуального контакта лишь изредка — чтоб сговориться, что пора кончать соло, или чтоб условиться, кто начнет следующее, — синхронный визуальный контакт оказался не позарезным.

Публика потихоньку подтягивалась, а Бутман уже организовывал из Нижнего что-то вроде репетиции: то Карина пела несколько квадратов под сопровождение нижегородской ритм-группы, то московский саксофон начинал импровизировать… Скажу честно: если б я не знал, что оркестр сидит не в соседней комнате (а экранная стенка — не стеклянная между студией и аппаратной), — мне б и в голову не пришло заподозрить подвох: все шло на мой довольно искушенный в джазе, хоть и не профессиональный слух, так гладко, как только могло. Что же касается слуха профессионального, — после концерта я поговорил с Кариной, и она призналась, что слышала задержку, но такую мизерную, что преодолевать ее удавалось без особых психологических усилий.

Публика, наконец, собралась, с той и с другой стороны было произнесено несколько победных речей — и начался концерт. Он длился около получаса, и я получал настоящее удовольствие от свинга. Конечно, для звука поток в 192 кбит/с — это как средний поток MP3, да и акустику (в смысле аппаратуры) принесли в зал явно не студийную, — но я уже не раз замечал, что когда звук поддержан видео (а тут еще — живым, хоть и прилично сжатым) — к нему автоматически начинаешь меньше придираться. О примененном алгоритме сжатия звука я и слыхом не слыхивал: устраивавший весь этот демонстрационный джем-сэшн Вадим Акопян, начальник отдела управления проектами «Голден Телеком», сообщил, что используемый оборудованием проприетарный алгоритм компрессии основан на принципах адаптивно дифференцируемой импульсно-кодовой модуляции (ADPCM), но попросил не печатать в журнале его название (которое все равно мало кому что скажет). Полагаю, главное, что требовалось от алгоритма, — это скорость оцифровки/расцифровки и компрессии/декомпрессии, — и на слух алгоритм показался мне вполне приемлемым.

Трудно сказать, насколько такие джем-сэшны могут быть привлекательны зрителям/слушателям в реальной концертной жизни (представляю себе цену билетов, которая должна будет включить в себя расходы на передачу информации), а не в демонстрационном режиме, да и боюсь, что подключить к нижегородско-московскому концерту саксофониста из Штатов и виброфониста из Новой Зеландии на сегодня вряд ли удастся по тысяче причин, — однако то, что я увидел-услышал в «Савое», впечатлило весьма. Ну а потенциальные клиенты «Голден Телеком», вероятно, впечатлились тем, что, коль уж джаз можно играть, то телеконференции устраивать — и подавно.