– Откуда берутся у вас такие умные друзья? – спросила Анна Андреевна.

…Я сплю.

15 декабря 63 • Сегодня мы с Фридой составили «шпаргалку» для разговора Анны Андреевны с Сурковым. Все изложили по пунктам: краткую биографию Бродского, лживость выдвинутых против него обвинений, поступок Косолапова и пр. Фрида отпечатала нашу стряпню на машинке и сегодня вечером доставит ее Ахматовой.

Из ленинградских источников поступило известие (ленинградцы постоянно звонят Фриде), что суд над Иосифом назначен на 25 декабря79.

17 декабря 63 • Звонила Фрида.

Сегодня Анна Андреевна, Фрида, Толя и Ардов принимали на Ордынке Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. (В промежутке выяснилось, что Дмитрий Дмитриевич, с которым так давно уже дружна Анна Андреевна, – депутат Ленинградского Совета от Дзержинского района! от того самого района, где живет Бродский. Вот удача-то!)

Анна Андреевна изложила ему эмоциональную сторону дела, Фрида, Толя и Ардов – фактическую. Кажется, Дмитрий Дмитриевич внял и будет действовать80. Когда Дмитрий Дмитриевич ушел, рассказала мне Фридочка, Анне Андреевне позвонил Сурков, получивший уже ее записку, и сказал: «дело попахивает клеветой».

Не попахивает – смердит.

20 декабря 63 • Анна Андреевна позвала меня, чуть только я вернулась в Москву с переделкинского дежурства. День она сегодня снова проводит у Ардовых.

Столовая. Анна Андреевна на диване в углу. За обеденным столом Нина Антоновна и Виктор Ефимович играют в карты. Из глубины квартиры, из комнаты мальчиков – голос Бродского. А меня Анна Андреевна, против обыкновения, не увела «к себе» – по-видимому, маленькая комната занята.

Иосиф, уходящий, присел на минуту к нашему столу. На мой вопрос: «Как в Ленинграде?», ответил:

– В Ленинграде мне звонят по телефону разные голоса и спрашивают: «Скоро ли ты уберешься отсюда, жидовская морда?»

Ну, анонимные угрозы – это старинный прием погромщиков.

– Дело Дрейфуса и Бейлиса в одном лице, – сказала Анна Андреевна, в точности повторив определение Маршака. – А я лютая антисемитка на антисемитов. Ничего глупее на свете не знаю…81

(Голоса́, не сомневаюсь, наемные, гебешные, но тем, конечно, опаснее.)

Бродский поднялся и простился. Я пошла проводить его до дверей. В ответ на мои слова утешения и надежды, сказал:

– Вы не думайте, пожалуйста, что мне плохо. Я спокоен. Я все время помню, что двадцать лет назад людям моего возраста было гораздо хуже.

«И не только людям твоего возраста, и не только двадцать лет назад», – подумала я. Но не стала уточнять. Радует меня спокойствие этого человека. Не хнычет. Молодец.

На смену Бродскому из глубины квартиры явился Толя Найман. Вести дурные: он говорил по телефону с женой (она в Ленинграде) и ленинградцы советуют показать Иосифа психиатру. Если будет справка о каких-либо психических недугах – можно спасти Бродского от суда. Ради этого стоит и в лечебницу лечь[71].

Хорошего, однако, никто не ждет. Здешние друзья и ленинградские настроены мрачно. Когда я заикнулась было, что, если суд состоится, Фрида непременно приедет, все запишет и выступит со статьею в газете, – Ардов закричал на меня:

– Вы не знаете, о чем говорите! Если будет общественный суд – мальчика оттуда на носилках вынесут! Писать можно только до суда и совсем не в газету.

Он бросил карты, встал, порылся в каких-то бумагах на полке под зеркалом и протянул мне копию своего письма к Толстикову, первому секретарю Ленинградского Обкома. Вот какие, оказывается, у Виктора Ефимовича высокие связи!

«Уважаемый Василий Сергеевич! В дополнение к нашему разговору вчера…»

Вот как! Они даже встречаются и разговаривают!82

Я прочитала. Письмо толковое. Опровергает все факты, порочащие Иосифа: разоблачена махинация с фотографией, рассказано о беззаконном уничтожении договоров, о чужих стихах, ложно приписанных Бродскому, и о том, что Бродский никогда не жил тунеядцем и, хоть и в разных местах, но работал. Все в этом письме хорошо – кроме фальшивого, заискивающего тона. Выходит так, будто «в общем и целом», он, Виктор Ефимович Ардов, и «руководитель мощной партийной организации города Ленина», Василий Сергеевич Толстиков (не просто руководитель – «авторитетный руководитель» – пишет Ардов), будто они заодно, и не Бродского следует оградить, защитить от клеветы, распускаемой мошенниками, будто не их необходимо публично разоблачить и отдать под суд (существует ведь у нас в уголовном кодексе какой-нибудь соответствующий закон?), а оградить от нежелательных слухов и сплетен пресвятую партийную организацию города Ленина. Дело Бродского, дескать, вызывает слухи и сплетни, нежелательные для нас с Вами, уважаемый Василий Сергеич! Чуковский, Шостакович и Маршак собираются написать письмо в защиту поэта. «А зачем нужны нам эти коллективки?», спрашивает Ардов, убеждая Толстикова прекратить дело. «Кому это нам?» – спрашиваю молча я.

Да, молча. Необходимо спасти Иосифа. Ардов к Толстикову вхож и знает, на каком языке с ним разговаривать. Упрекая Косолапова в расторжении договоров, Ардов предварительно шаркает перед ним ножкой; даже перед Б. А. Марковым, редактором газетенки «Вечерний Ленинград», расшаркивается: он-де, Ардов, «глубоко чтит Маркова» (за что бы это?), но тот, бедняга, «введен в заблуждение» злонамеренными клеветниками. И потому напечатал статью против Бродского.

Под суд бы этого Маркова вместе с Лернером и Косолаповым! Под гласный народный суд!

Уж эта мне наша бедная власть! Вечно кто-то неведомый вводит ее в заблуждение! Не иначе как в заблуждении пребывали те бедные следователи, которые на следствии сапогами и стульями насмерть забивали ни в чем неповинных людей! Самого товарища Сталина столь искусно, оказывается, ввели в заблуждение, что он, по ошибке, отправил на тот свет или в лагеря около двадцати миллионов человек.

– Давно уже ничто так не терзало меня, как дело Иосифа, – сказала Анна Андреевна.

Мрачные разговоры продолжались под возобновившуюся карточную игру. Нина играла сосредоточенно и молчаливо, Ардов – восклицал, хлопал картами по столу, щегольски распускал веером, или, звучно перебирая карты, собирал колоду. Требовал у Анны Андреевны какие-то деньги, хотя участия в игре она не принимала. Анна Андреевна долго искала возле себя на диване свою неразлучную с нею сумочку, потом долго нашаривала монеты, наконец высыпала на стол перед Ардовым горсть меди и серебра.

– «Страничка из воспоминаний», – сказал Ардов. – «Поклонники поэтессы не представляли себе ее скупости».

Анна Андреевна показала мне московский «День поэзии» 1963 года. Вид отвратный. Стихи, как люди в трамвае, теснятся, наступая друг другу на строки, и сюда же, в этот же трамвай, втиснута «Поэма без героя», «Часть первая». И никакая это не первая часть. «Глава первая», «глава вторая», «глава четвертая». Спрашивается – где же третья? И где предисловие Корнея Ивановича? И куда подевалось начало всей первой части? И почему строфы о Блоке – не все? Ответ на эти вопросы содержится в примечании. Добро бы еще – в примечании от имени редакции, а то подпись «А. А.», от автора. «Автор не счел нужным воспроизводить здесь части “Поэмы”, опубликованные в других изданиях». Гм. Частей в «Поэме» три. Здесь объявлена первая, но и она в клочках. Что же, автор полагает, читатель разыщет «другие издания» и сам составит из них всю первую часть, как ребенок находит на кубиках рожки, хвостик и копытца козы и складывает из них картинку: коза пасется на лугу?

– Это вы в действительности сами «не сочли нужным» публиковать все главы и строфы первой части подряд? – спросила я. – Сами благословили пропуски?

– Да, это я сама, – ответила Анна Андреевна высокомерно.

Я умолкла. Боже меня упаси вмешиваться в авторскую волю! Но сомневаюсь я, что это она сама, собственной головой, додумалась до этакой белиберды. Тем более, что в пропущенной главе и пропущенных строфах нет ничего, противоречащего цензуре. Уж наверное редакция как-нибудь словчилась в последнюю минуту получить ее телефонное согласие. Поставила Анну Андреевну перед совершившимся фактом.

Желая переменить разговор, я спросила, состоялась ли обетованная беседа с Сурковым.

– Состоялась. «Алексей Александрович, я хочу поговорить с вами о судьбе Иосифа Бродского». – «Анна Андреевна, я хочу поговорить с вами об однотомнике Анны Ахматовой»… Однотомник, Лидия Корнеевна, будет большой. Включим туда все мои сборники в хронологической последовательности.

Боря привел машину. Анна Андреевна отправлялась обратно к Западовым. (Здесь комната занята.) Боря сопровождал ее. Я села вместе с ними: меня по дороге завезли домой. «Каждый раз, как я вижу Иосифа, он нравится мне в четыре раза больше, чем в предыдущий», – сказал Боря. «Ровно в четыре, не в три и не в пять?», – спросила я.

– А Сурков не пожелал говорить со мною о Бродском, – сказала Анна Андреевна. – Это самый дурной знак. Союз писателей в своем репертуаре.

28 декабря 63 • Суд над Бродским затеян с явно провокаторской целью: в зале сойдется вся хорошая молодежь Ленинграда – защищать его. Этого-то КГБ и надобно: Лернер перепишет «крикунов», «зачинщиков», «смутьянов», словом, всех «неблагонадежных»… Радость одна: суд, назначенный было на 25-е, отложен. Надолго ли? И что удастся сделать «депутату Ленинградского Совета Дзержинского района» – Д. Д. Шостаковичу?

Пока что Ардов отвез Бродского здесь в Москве в психиатрическую лечебницу имени Кащенко на обследование. Фридочка предлагала другое: чтобы уберечь Иосифа от всяких ленинградских провокаций, отправить его в Тарусу, пожить у ее знакомых. Но больничная справка – это, быть может, для защиты нужнее?

Вечером сегодня я поехала к Анне Андреевне (она у Западовых). С нею снова и снова о Бродском. Хотя следовало бы поменьше: она и без того тревожная, тяжелая, полубольная. У нее Эмма: каплет какое-то лекарство в рюмочку. Эмма Григорьевна видом своим тоже не радует: поседела, осунулась. Когда в комнате у хозяев рявкнул телевизор, Анна Андреевна его не услышала, я, по своему обыкновению, подскочила от внезапного резкого звука, а Эмма Григорьевна сказала:

– За одной стеной моей комнаты целыми днями ревет телевизор, за другой – радио. Я совсем не могу работать.

Какой там работать! Я на ее месте давно свихнулась бы, или удавилась. Когда работаю, не выношу не только радио-рева, но голосов в коридоре. Мне бы пробковую комнату, как у Марселя Пруста.

Эмма Григорьевна ушла к хозяевам говорить по телефону. Едва дверь за нею затворилась, Анна Андреевна сказала:

– Эмма вот уже столько лет живет хуже худого. Вечное безденежье, а жилье? – вы помните ее конуру? в развалинах при больнице? В новой комнате – пытка радиовещанием83. Книга не пишется, а ведь никто не изучил так глубоко Лермонтова, как она. Сдать работу надо к юбилею. Это для нее единственный шанс. Это ее хлеб, честь, жизнь. Время лермонтовское она знает до тонкости – без ее помощи и мое пушкиноведенье споткнулось бы: архивы, архивы!.. Эмма – надежный друг: я прочно помню, как она ездила навещать Осипа в ссылке… Орденов за это не давали84.

Мне жаль, что Эмма Григорьевна, не имея обыкновения подслушивать, не подслушала этот монолог. Вот и орден.

Эмма вернулась.

Анна Андреевна начала искать возле себя сумку. Не находила, сердясь. Эмма быстро нашла.

– Хотите показать Лиде? – спросила она.

– Да. Уж Лиде-то – простите, Лидия Корнеевна, нашу фамильярность! – в первую очередь.

Она открыла сумку, вынула оттуда какую-то книгу и протянула мне. Книжка белая, рамка черная, и большими внятными буквами на белой обложке:

Мюнхен. Почему именно в Мюнхене? Но не все ли равно?

И сразу передо мною Фонтанный Дом, продавленное кресло возле печки, беспорядок, ее нерасчесанные волосы на мятой подушке, вспышка огня в пепельнице, обгорелые края заворачивающегося клочка бумаги. Пепел. 1938.

А сейчас ее слово воскресло из пепла и обращено в самый обыкновенный, обыденный, заурядный предмет: книга! В мире миллионы – а быть может, и миллиарды книг! – ну, вот, прибавилась еще одна. Еще одна книга – только и всего.

«Пепел Клааса».

Пока я перелистывала «Реквием», добывая при этом слова не из напечатанного текста, а из самой себя, – Анна Андреевна уверяла Эмму, что ее, Ахматову, начнут теперь «перемалывать на кофейной мельнице». – «Не думаю», – говорила Эмма. Я тоже. Вряд ли станут наши, взамен неудавшегося мирового пожара, раздувать новый мировой скандал – вроде пастернаковского. Слишком глупо. Умнее просто не заметить. Борис Леонидович, напечатав за границей «Живаго», жизнью своей и смертью своей выплатил вперед все сполна. Довольно с нас и того позора, что великий «Реквием» прозвучал на Западе раньше, чем дома. «Мюнхен».

Я отдала книгу Анне Андреевне, и она в тот же миг спрятала ее в сумку. Ну да, чтоб на поверхности не лежала. «Если, в порядке чуда, я получу еще один экземпляр – он будет ваш», – обещала она.

Потом она показала мне короткую записочку Адамовича. Я французского не знаю, и что за записка, кому записка – не поняла. Спросила.

– Это не существенно, – ответила Анна Андреевна. – Не важно, что и кому. Но вы подумайте: один русский человек пишет другому русскому человеку по-французски! Вас это не удивляет?

Затем показала статью Адамовича, передававшуюся по французскому радио. Статья о ней. Я спросила, хорошая ли?

– Большого вранья нет. Но вообще никакая.

Перевела отрывок. «Ахматову чтут в России за ее бесстрашие в сталинские времена. Конечно, в этом уважении играет роль и то, что она великий поэт».

«Играет роль и то…» Да ведь бесстрашие Ахматовой, главным образом, в поэзии, в великой поэзии и выразилось. Это и есть для поэта самое выразительное мужество.

Затем между мною и ею повторился диалог, повторявшийся уже не раз. «Какое же бесстрашие, когда я только и делала, что боялась? Я боялась больше всех». – «Да, вы боялись больше всех, потому что понимали больше всех. Но, одолев страх, написали “Реквием” и многое другое».

Помолчали. Эмма собралась уходить. Я тоже. Я сказала на прощанье Анне Андреевне, что после Нового Года сразу примусь за ее однотомник. (Не совсем понимаю, как выберу время, но примусь. И сказала нарочно, чтобы мне отступать уж было некуда.)

– А будет ли теперь однотомник? – вздохнула Анна Андреевна, кивнув на сумочку.

Мы с Эммой долго стояли на улице, поджидая маршрутку. Мерзли. Эмма не имеет обыкновения жаловаться, хотя жизнь бьет и бьет ее. Не жаловалась и теперь. Но в облике ее я все время ощущала бездомность – в опущенных губах, плечах. Внезапно я вспомнила, что забыла посмотреть в новой книжке – стоят ли под стихами даты? Ведь в данном случае даты тоже весьма существенны.

Эмма тоже не поглядела. Наверное, от ошеломленности самим фактом. Обе мы книжку не рассматривали, а только дивились ей. Мы даже обрадоваться оказались не в силах. Естественно было бы в такой день покупать шампанское, подносить автору цветы. Мы же способны только пугаться.

1964

…Я сплю.

15 декабря 63 • Сегодня мы с Фридой составили «шпаргалку» для разговора Анны Андреевны с Сурковым. Все изложили по пунктам: краткую биографию Бродского, лживость выдвинутых против него обвинений, поступок Косолапова и пр. Фрида отпечатала нашу стряпню на машинке и сегодня вечером доставит ее Ахматовой.

Из ленинградских источников поступило известие (ленинградцы постоянно звонят Фриде), что суд над Иосифом назначен на 25 декабря79.

17 декабря 63 • Звонила Фрида.

Сегодня Анна Андреевна, Фрида, Толя и Ардов принимали на Ордынке Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. (В промежутке выяснилось, что Дмитрий Дмитриевич, с которым так давно уже дружна Анна Андреевна, – депутат Ленинградского Совета от Дзержинского района! от того самого района, где живет Бродский. Вот удача-то!)

Анна Андреевна изложила ему эмоциональную сторону дела, Фрида, Толя и Ардов – фактическую. Кажется, Дмитрий Дмитриевич внял и будет действовать80. Когда Дмитрий Дмитриевич ушел, рассказала мне Фридочка, Анне Андреевне позвонил Сурков, получивший уже ее записку, и сказал: «дело попахивает клеветой».

Не попахивает – смердит.

20 декабря 63 • Анна Андреевна позвала меня, чуть только я вернулась в Москву с переделкинского дежурства. День она сегодня снова проводит у Ардовых.

Столовая. Анна Андреевна на диване в углу. За обеденным столом Нина Антоновна и Виктор Ефимович играют в карты. Из глубины квартиры, из комнаты мальчиков – голос Бродского. А меня Анна Андреевна, против обыкновения, не увела «к себе» – по-видимому, маленькая комната занята.

Иосиф, уходящий, присел на минуту к нашему столу. На мой вопрос: «Как в Ленинграде?», ответил:

– В Ленинграде мне звонят по телефону разные голоса и спрашивают: «Скоро ли ты уберешься отсюда, жидовская морда?»

Ну, анонимные угрозы – это старинный прием погромщиков.

– Дело Дрейфуса и Бейлиса в одном лице, – сказала Анна Андреевна, в точности повторив определение Маршака. – А я лютая антисемитка на антисемитов. Ничего глупее на свете не знаю…81

(Голоса́, не сомневаюсь, наемные, гебешные, но тем, конечно, опаснее.)

Бродский поднялся и простился. Я пошла проводить его до дверей. В ответ на мои слова утешения и надежды, сказал:

– Вы не думайте, пожалуйста, что мне плохо. Я спокоен. Я все время помню, что двадцать лет назад людям моего возраста было гораздо хуже.

«И не только людям твоего возраста, и не только двадцать лет назад», – подумала я. Но не стала уточнять. Радует меня спокойствие этого человека. Не хнычет. Молодец.

На смену Бродскому из глубины квартиры явился Толя Найман. Вести дурные: он говорил по телефону с женой (она в Ленинграде) и ленинградцы советуют показать Иосифа психиатру. Если будет справка о каких-либо психических недугах – можно спасти Бродского от суда. Ради этого стоит и в лечебницу лечь[71].

Хорошего, однако, никто не ждет. Здешние друзья и ленинградские настроены мрачно. Когда я заикнулась было, что, если суд состоится, Фрида непременно приедет, все запишет и выступит со статьею в газете, – Ардов закричал на меня:

– Вы не знаете, о чем говорите! Если будет общественный суд – мальчика оттуда на носилках вынесут! Писать можно только до суда и совсем не в газету.

Он бросил карты, встал, порылся в каких-то бумагах на полке под зеркалом и протянул мне копию своего письма к Толстикову, первому секретарю Ленинградского Обкома. Вот какие, оказывается, у Виктора Ефимовича высокие связи!

«Уважаемый Василий Сергеевич! В дополнение к нашему разговору вчера…»

Вот как! Они даже встречаются и разговаривают!82

Я прочитала. Письмо толковое. Опровергает все факты, порочащие Иосифа: разоблачена махинация с фотографией, рассказано о беззаконном уничтожении договоров, о чужих стихах, ложно приписанных Бродскому, и о том, что Бродский никогда не жил тунеядцем и, хоть и в разных местах, но работал. Все в этом письме хорошо – кроме фальшивого, заискивающего тона. Выходит так, будто «в общем и целом», он, Виктор Ефимович Ардов, и «руководитель мощной партийной организации города Ленина», Василий Сергеевич Толстиков (не просто руководитель – «авторитетный руководитель» – пишет Ардов), будто они заодно, и не Бродского следует оградить, защитить от клеветы, распускаемой мошенниками, будто не их необходимо публично разоблачить и отдать под суд (существует ведь у нас в уголовном кодексе какой-нибудь соответствующий закон?), а оградить от нежелательных слухов и сплетен пресвятую партийную организацию города Ленина. Дело Бродского, дескать, вызывает слухи и сплетни, нежелательные для нас с Вами, уважаемый Василий Сергеич! Чуковский, Шостакович и Маршак собираются написать письмо в защиту поэта. «А зачем нужны нам эти коллективки?», спрашивает Ардов, убеждая Толстикова прекратить дело. «Кому это нам?» – спрашиваю молча я.

Да, молча. Необходимо спасти Иосифа. Ардов к Толстикову вхож и знает, на каком языке с ним разговаривать. Упрекая Косолапова в расторжении договоров, Ардов предварительно шаркает перед ним ножкой; даже перед Б. А. Марковым, редактором газетенки «Вечерний Ленинград», расшаркивается: он-де, Ардов, «глубоко чтит Маркова» (за что бы это?), но тот, бедняга, «введен в заблуждение» злонамеренными клеветниками. И потому напечатал статью против Бродского.

Под суд бы этого Маркова вместе с Лернером и Косолаповым! Под гласный народный суд!

Уж эта мне наша бедная власть! Вечно кто-то неведомый вводит ее в заблуждение! Не иначе как в заблуждении пребывали те бедные следователи, которые на следствии сапогами и стульями насмерть забивали ни в чем неповинных людей! Самого товарища Сталина столь искусно, оказывается, ввели в заблуждение, что он, по ошибке, отправил на тот свет или в лагеря около двадцати миллионов человек.

– Давно уже ничто так не терзало меня, как дело Иосифа, – сказала Анна Андреевна.

Мрачные разговоры продолжались под возобновившуюся карточную игру. Нина играла сосредоточенно и молчаливо, Ардов – восклицал, хлопал картами по столу, щегольски распускал веером, или, звучно перебирая карты, собирал колоду. Требовал у Анны Андреевны какие-то деньги, хотя участия в игре она не принимала. Анна Андреевна долго искала возле себя на диване свою неразлучную с нею сумочку, потом долго нашаривала монеты, наконец высыпала на стол перед Ардовым горсть меди и серебра.

– «Страничка из воспоминаний», – сказал Ардов. – «Поклонники поэтессы не представляли себе ее скупости».

Анна Андреевна показала мне московский «День поэзии» 1963 года. Вид отвратный. Стихи, как люди в трамвае, теснятся, наступая друг другу на строки, и сюда же, в этот же трамвай, втиснута «Поэма без героя», «Часть первая». И никакая это не первая часть. «Глава первая», «глава вторая», «глава четвертая». Спрашивается – где же третья? И где предисловие Корнея Ивановича? И куда подевалось начало всей первой части? И почему строфы о Блоке – не все? Ответ на эти вопросы содержится в примечании. Добро бы еще – в примечании от имени редакции, а то подпись «А. А.», от автора. «Автор не счел нужным воспроизводить здесь части “Поэмы”, опубликованные в других изданиях». Гм. Частей в «Поэме» три. Здесь объявлена первая, но и она в клочках. Что же, автор полагает, читатель разыщет «другие издания» и сам составит из них всю первую часть, как ребенок находит на кубиках рожки, хвостик и копытца козы и складывает из них картинку: коза пасется на лугу?

– Это вы в действительности сами «не сочли нужным» публиковать все главы и строфы первой части подряд? – спросила я. – Сами благословили пропуски?

– Да, это я сама, – ответила Анна Андреевна высокомерно.

Я умолкла. Боже меня упаси вмешиваться в авторскую волю! Но сомневаюсь я, что это она сама, собственной головой, додумалась до этакой белиберды. Тем более, что в пропущенной главе и пропущенных строфах нет ничего, противоречащего цензуре. Уж наверное редакция как-нибудь словчилась в последнюю минуту получить ее телефонное согласие. Поставила Анну Андреевну перед совершившимся фактом.

Желая переменить разговор, я спросила, состоялась ли обетованная беседа с Сурковым.

– Состоялась. «Алексей Александрович, я хочу поговорить с вами о судьбе Иосифа Бродского». – «Анна Андреевна, я хочу поговорить с вами об однотомнике Анны Ахматовой»… Однотомник, Лидия Корнеевна, будет большой. Включим туда все мои сборники в хронологической последовательности.

Боря привел машину. Анна Андреевна отправлялась обратно к Западовым. (Здесь комната занята.) Боря сопровождал ее. Я села вместе с ними: меня по дороге завезли домой. «Каждый раз, как я вижу Иосифа, он нравится мне в четыре раза больше, чем в предыдущий», – сказал Боря. «Ровно в четыре, не в три и не в пять?», – спросила я.

– А Сурков не пожелал говорить со мною о Бродском, – сказала Анна Андреевна. – Это самый дурной знак. Союз писателей в своем репертуаре.

28 декабря 63 • Суд над Бродским затеян с явно провокаторской целью: в зале сойдется вся хорошая молодежь Ленинграда – защищать его. Этого-то КГБ и надобно: Лернер перепишет «крикунов», «зачинщиков», «смутьянов», словом, всех «неблагонадежных»… Радость одна: суд, назначенный было на 25-е, отложен. Надолго ли? И что удастся сделать «депутату Ленинградского Совета Дзержинского района» – Д. Д. Шостаковичу?

Пока что Ардов отвез Бродского здесь в Москве в психиатрическую лечебницу имени Кащенко на обследование. Фридочка предлагала другое: чтобы уберечь Иосифа от всяких ленинградских провокаций, отправить его в Тарусу, пожить у ее знакомых. Но больничная справка – это, быть может, для защиты нужнее?

Вечером сегодня я поехала к Анне Андреевне (она у Западовых). С нею снова и снова о Бродском. Хотя следовало бы поменьше: она и без того тревожная, тяжелая, полубольная. У нее Эмма: каплет какое-то лекарство в рюмочку. Эмма Григорьевна видом своим тоже не радует: поседела, осунулась. Когда в комнате у хозяев рявкнул телевизор, Анна Андреевна его не услышала, я, по своему обыкновению, подскочила от внезапного резкого звука, а Эмма Григорьевна сказала:

– За одной стеной моей комнаты целыми днями ревет телевизор, за другой – радио. Я совсем не могу работать.

Какой там работать! Я на ее месте давно свихнулась бы, или удавилась. Когда работаю, не выношу не только радио-рева, но голосов в коридоре. Мне бы пробковую комнату, как у Марселя Пруста.

Эмма Григорьевна ушла к хозяевам говорить по телефону. Едва дверь за нею затворилась, Анна Андреевна сказала:

– Эмма вот уже столько лет живет хуже худого. Вечное безденежье, а жилье? – вы помните ее конуру? в развалинах при больнице? В новой комнате – пытка радиовещанием83. Книга не пишется, а ведь никто не изучил так глубоко Лермонтова, как она. Сдать работу надо к юбилею. Это для нее единственный шанс. Это ее хлеб, честь, жизнь. Время лермонтовское она знает до тонкости – без ее помощи и мое пушкиноведенье споткнулось бы: архивы, архивы!.. Эмма – надежный друг: я прочно помню, как она ездила навещать Осипа в ссылке… Орденов за это не давали84.

Мне жаль, что Эмма Григорьевна, не имея обыкновения подслушивать, не подслушала этот монолог. Вот и орден.

Эмма вернулась.

Анна Андреевна начала искать возле себя сумку. Не находила, сердясь. Эмма быстро нашла.

– Хотите показать Лиде? – спросила она.

– Да. Уж Лиде-то – простите, Лидия Корнеевна, нашу фамильярность! – в первую очередь.

Она открыла сумку, вынула оттуда какую-то книгу и протянула мне. Книжка белая, рамка черная, и большими внятными буквами на белой обложке:

Анна АхматоваУ меня похолодели руки, а сердце нырнуло куда-то в колени. «Реквием» – напечатан! Уже не машинопись, а книга. На титуле: Товарищество Зарубежных Писателей. Мюнхен. 1963.

Реквием

Мюнхен. Почему именно в Мюнхене? Но не все ли равно?

И сразу передо мною Фонтанный Дом, продавленное кресло возле печки, беспорядок, ее нерасчесанные волосы на мятой подушке, вспышка огня в пепельнице, обгорелые края заворачивающегося клочка бумаги. Пепел. 1938.

А сейчас ее слово воскресло из пепла и обращено в самый обыкновенный, обыденный, заурядный предмет: книга! В мире миллионы – а быть может, и миллиарды книг! – ну, вот, прибавилась еще одна. Еще одна книга – только и всего.

«Пепел Клааса».

Пока я перелистывала «Реквием», добывая при этом слова не из напечатанного текста, а из самой себя, – Анна Андреевна уверяла Эмму, что ее, Ахматову, начнут теперь «перемалывать на кофейной мельнице». – «Не думаю», – говорила Эмма. Я тоже. Вряд ли станут наши, взамен неудавшегося мирового пожара, раздувать новый мировой скандал – вроде пастернаковского. Слишком глупо. Умнее просто не заметить. Борис Леонидович, напечатав за границей «Живаго», жизнью своей и смертью своей выплатил вперед все сполна. Довольно с нас и того позора, что великий «Реквием» прозвучал на Западе раньше, чем дома. «Мюнхен».

Я отдала книгу Анне Андреевне, и она в тот же миг спрятала ее в сумку. Ну да, чтоб на поверхности не лежала. «Если, в порядке чуда, я получу еще один экземпляр – он будет ваш», – обещала она.

Потом она показала мне короткую записочку Адамовича. Я французского не знаю, и что за записка, кому записка – не поняла. Спросила.

– Это не существенно, – ответила Анна Андреевна. – Не важно, что и кому. Но вы подумайте: один русский человек пишет другому русскому человеку по-французски! Вас это не удивляет?

Затем показала статью Адамовича, передававшуюся по французскому радио. Статья о ней. Я спросила, хорошая ли?

– Большого вранья нет. Но вообще никакая.

Перевела отрывок. «Ахматову чтут в России за ее бесстрашие в сталинские времена. Конечно, в этом уважении играет роль и то, что она великий поэт».

«Играет роль и то…» Да ведь бесстрашие Ахматовой, главным образом, в поэзии, в великой поэзии и выразилось. Это и есть для поэта самое выразительное мужество.

Затем между мною и ею повторился диалог, повторявшийся уже не раз. «Какое же бесстрашие, когда я только и делала, что боялась? Я боялась больше всех». – «Да, вы боялись больше всех, потому что понимали больше всех. Но, одолев страх, написали “Реквием” и многое другое».

Помолчали. Эмма собралась уходить. Я тоже. Я сказала на прощанье Анне Андреевне, что после Нового Года сразу примусь за ее однотомник. (Не совсем понимаю, как выберу время, но примусь. И сказала нарочно, чтобы мне отступать уж было некуда.)

– А будет ли теперь однотомник? – вздохнула Анна Андреевна, кивнув на сумочку.

Мы с Эммой долго стояли на улице, поджидая маршрутку. Мерзли. Эмма не имеет обыкновения жаловаться, хотя жизнь бьет и бьет ее. Не жаловалась и теперь. Но в облике ее я все время ощущала бездомность – в опущенных губах, плечах. Внезапно я вспомнила, что забыла посмотреть в новой книжке – стоят ли под стихами даты? Ведь в данном случае даты тоже весьма существенны.

Эмма тоже не поглядела. Наверное, от ошеломленности самим фактом. Обе мы книжку не рассматривали, а только дивились ей. Мы даже обрадоваться оказались не в силах. Естественно было бы в такой день покупать шампанское, подносить автору цветы. Мы же способны только пугаться.

1964

5 января 64 • Вечером я приехала к ней – к Западовым – говорить о книге. У меня уже накопились кое-какие замыслы и вопросы: сижу в Ленинской, о «Былом и Думах» не думаю, а перелистываю журналы девятисотых и десятых годов; вылавливаю стихотворения Ахматовой, никогда не перепечатывавшиеся в сборниках. Не хочется просто повторять готовые сборники, хочется богаче, богаче… Анна Андреевна может взглянуть теперь на старые свои стихи, когда-то отвергнутые ею, глазами нового возраста и отменить приговор. Да и цензурные требования менялись… Проклятие: ахматовской библиографии не существует, а глаза мои не выносят мелкого шрифта. И поисков, то есть перелистывания.

Кроме некоторых вопросов и предложений, я принесла Анне Андреевне номер парижской газеты, где, среди книжных новинок, упомянут и мюнхенский «Реквием»[72]. Увидев объявление, она сразу повеселела: газета-то просоветская (если не прямо посольская!).

– Значит, «Реквием» легализирован, – сказала она, – и мы с вами вставим его теперь в мою новую книгу.

Да, вставим в новую книгу! И это будет посильнее пустословия на тему «о массовых нарушениях социалистической законности во времена культа личности Сталина».

Анна Андреевна согласилась. «Почем знать, – сказала она лукаво, – быть может, я и в шестьдесят четвертом году что-нибудь напишу, и тогда будет ровнехонько пятьдесят пять: с 1909 по 1964. Очень хорошо».

Да, если найдем что-нибудь путное в 1909 году, подумала я. (Пока не находилось.)

Анна Андреевна достала из чемоданчика и протянула мне великую драгоценность: свой экземпляр всего прежнего «Бега». Машинопись с ее поправками, с ее пометками на полях и даже с черновиками и вариантами новых стихов. Конечно, никакой машинистке я доверить эти листки не могу. Перепишу все сама от руки, верну экземпляр Анне Андреевне как можно скорее, а потом уже свой отдам перепечатать… Глаза, глаза! Но о том, как стремительно падает зрение, я Анне Андреевне не говорю. О том, что когда еду теперь в автобусе или троллейбусе, – из окошка почти не вижу домов. Словно под землей в коридоре метро, где видишь только огни. Молчу: взялся за гуж – не говори, что не дюж.

Недавно на остановке я выпала из троллейбуса. Я не вижу ступенек. Не ушиблась, только порвала чулок.

…Начались бесконечные поиски письма Вигорелли. Я – плохая помощница в поисках, Анна же Андреевна всегда сильно серчает на пропавшую вещь, и, осерчав, не может найти. В чемоданчике – нет, в сумочке – нет, ищем вместе на подоконнике, на стуле и даже под стулом. Анна Андреевна в одышке и в негодовании. Наконец, виноватой оказывается какая-то книга, куда письмо было сунуто.

Письмо – приглашение на июнь в Рим; там Ахматовой вручат премию Европейского Сообщества писателей. Называется «Этна-Таормина»86.

Она поедет, она снова увидит Италию! Что такое Италия для меня? Названия итальянских городов в правом углу писем Герцена, Тургенева, Толстого. «Итальянские стихи» Блока. «Итальянские впечатления» Розанова. С детства: «Madonna Litta» в Эрмитаже. Венеция в «Былом и Думах» Герцена. Венеция в «Охранной грамоте» Пастернака. Все.

– Вигорелли пишет, – сказала Анна Андреевна, – «зима промелькнет быстро». Это у них в Риме зима быстрая, а у нас совсем наоборот. У нас старая, добрая, долгая московская зима.

Она умолкла и полулегла на постель поверх одеяла.

– Сердце?

– Нет, Тагор. Так от него голова болит. Переводишь час, и голова начинает раскалываться.

А вдруг, подумала я, выдадут ей такую крупную сумму, что ей более уже не придется переводить? Да еще деньги за «Бег»?

– Раз «Реквием» легализирован, – сказала Анна Андреевна, – мы можем сделать в новом сборнике целый отдел: «Поэмы». Там будет «Путем всея земли», «Реквием» и «Поэма без героя» – вся целиком, наконец. Я ни за что не позволю печатать снова одну только первую часть. Все три части и с лагерными кусками.

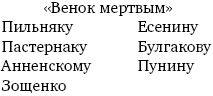

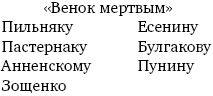

Я спросила, как насчет «Венка мертвым».

– Возьмите карандаш, – ответила она. И продиктовала:

– Что скажет госпожа Книпович? – проговорила она, и, пожимая плечами, произнесла скрипучим голосом. – «Слишком много мертвых и ни одного воскресения».

Я подумала: если на свете возможно какое-либо воскресение, то вот только такое: «Реквием», «Венок мертвым».

– Слишком много мертвых, – повторила Анна Андреевна уже спокойно, всерьез. И рассказала – со слов одного вернувшегося, – что Чаренц, сидевший в соседней камере, дни и ночи требовал морфия[73]. И добавила:

– Мы все так увлечены цифрами – 18 миллионов, 20 миллионов, – что стали забывать о людях. Даже мы с вами – забыли. О каждом человеке. Да, Лидия Корнеевна, уверяю вас – забыли… А ведь каждый погибал по-своему.

Мне кажется, я не забываю. Но, быть может, мне это только кажется. Я помню, но мне не дана от Бога та воскрешающая сила, какая дана ей. Даже одна сотая этой силы. Я сказала, что с возмущением прочла когда-то у Толстого – не помню, где, кажется, в «Круге чтения»: «Лес по дереву не плачет»87. И лесу, по-моему, следовало бы оплакать каждое дерево, а уж человечеству! не дерево – человека! Слез не хватит? Плакать можно и молча:

– Давайте играть так, – предложила она. – Назовите лучших, по-вашему, поэтов среднего поколения.

Я ответила: Самойлов, Корнилов, и, судя по единственному известному мне стихотворению, – Петровых. Может быть, еще Новелла Матвеева. Не знаю.

– А я по другому, – сказала Анна Андреевна. – Петровых, Липкин, Самойлов, Корнилов.

Липкин? Анна Андреевна говорит мне о нем уже не впервые. Я же не читала почти ничего.

– А Кушнер? – спросила я.

– Изящен, – ответила Анна Андреевна. Интонация непонятная: то ли в похвалу, то ли в порицание. Она повторила: – Изящен.

– А Горбовский?

– Стихи из вытрезвителя. Грош цена.

Была у нее Багряна. Сказала, что переводить Ахматову на болгарский не следует, потому что болгары и так поймут. У меня никакого представления о болгарском нету, но что Шевченко, например, переводить на русский не следует – в этом я убеждена. Конечно, украинский вполне самостоятелен, но близок. Вместо того, чтобы корежить переводом гениальную лирику, следует печатать и для русских шевченковские стихи по-украински, а под строкой переводить лишь отдельные слова. Ну, например, «година» значит «час», а не год, а слово «рух» – движение. А «луна» – эхо. Но зачем переводить на русский: «Шмели над вишнями гудуть»?

Кроме некоторых вопросов и предложений, я принесла Анне Андреевне номер парижской газеты, где, среди книжных новинок, упомянут и мюнхенский «Реквием»[72]. Увидев объявление, она сразу повеселела: газета-то просоветская (если не прямо посольская!).

– Значит, «Реквием» легализирован, – сказала она, – и мы с вами вставим его теперь в мою новую книгу.

Да, вставим в новую книгу! И это будет посильнее пустословия на тему «о массовых нарушениях социалистической законности во времена культа личности Сталина».

Я предложила назвать всю книгу «Бег времени» – дать всему сборнику то заглавие, какое Анна Андреевна и Ника предназначали всего лишь для собрания новых стихов (для сборника, столь успешно зарезанного Лесючевским и Книпович). Ведь ахматовский однотомник – это в самом деле памятник бегущему времени – и какой памятник и какому времени! Более полустолетия нового века85.

Муж в могиле, сын в тюрьме.

Помолитесь обо мне.

Анна Андреевна согласилась. «Почем знать, – сказала она лукаво, – быть может, я и в шестьдесят четвертом году что-нибудь напишу, и тогда будет ровнехонько пятьдесят пять: с 1909 по 1964. Очень хорошо».

Да, если найдем что-нибудь путное в 1909 году, подумала я. (Пока не находилось.)

Анна Андреевна достала из чемоданчика и протянула мне великую драгоценность: свой экземпляр всего прежнего «Бега». Машинопись с ее поправками, с ее пометками на полях и даже с черновиками и вариантами новых стихов. Конечно, никакой машинистке я доверить эти листки не могу. Перепишу все сама от руки, верну экземпляр Анне Андреевне как можно скорее, а потом уже свой отдам перепечатать… Глаза, глаза! Но о том, как стремительно падает зрение, я Анне Андреевне не говорю. О том, что когда еду теперь в автобусе или троллейбусе, – из окошка почти не вижу домов. Словно под землей в коридоре метро, где видишь только огни. Молчу: взялся за гуж – не говори, что не дюж.

Недавно на остановке я выпала из троллейбуса. Я не вижу ступенек. Не ушиблась, только порвала чулок.

…Начались бесконечные поиски письма Вигорелли. Я – плохая помощница в поисках, Анна же Андреевна всегда сильно серчает на пропавшую вещь, и, осерчав, не может найти. В чемоданчике – нет, в сумочке – нет, ищем вместе на подоконнике, на стуле и даже под стулом. Анна Андреевна в одышке и в негодовании. Наконец, виноватой оказывается какая-то книга, куда письмо было сунуто.

Письмо – приглашение на июнь в Рим; там Ахматовой вручат премию Европейского Сообщества писателей. Называется «Этна-Таормина»86.

Она поедет, она снова увидит Италию! Что такое Италия для меня? Названия итальянских городов в правом углу писем Герцена, Тургенева, Толстого. «Итальянские стихи» Блока. «Итальянские впечатления» Розанова. С детства: «Madonna Litta» в Эрмитаже. Венеция в «Былом и Думах» Герцена. Венеция в «Охранной грамоте» Пастернака. Все.

– Вигорелли пишет, – сказала Анна Андреевна, – «зима промелькнет быстро». Это у них в Риме зима быстрая, а у нас совсем наоборот. У нас старая, добрая, долгая московская зима.

Она умолкла и полулегла на постель поверх одеяла.

– Сердце?

– Нет, Тагор. Так от него голова болит. Переводишь час, и голова начинает раскалываться.

А вдруг, подумала я, выдадут ей такую крупную сумму, что ей более уже не придется переводить? Да еще деньги за «Бег»?

– Раз «Реквием» легализирован, – сказала Анна Андреевна, – мы можем сделать в новом сборнике целый отдел: «Поэмы». Там будет «Путем всея земли», «Реквием» и «Поэма без героя» – вся целиком, наконец. Я ни за что не позволю печатать снова одну только первую часть. Все три части и с лагерными кусками.

Я спросила, как насчет «Венка мертвым».

– Возьмите карандаш, – ответила она. И продиктовала:

– Что скажет госпожа Книпович? – проговорила она, и, пожимая плечами, произнесла скрипучим голосом. – «Слишком много мертвых и ни одного воскресения».

Я подумала: если на свете возможно какое-либо воскресение, то вот только такое: «Реквием», «Венок мертвым».

– Слишком много мертвых, – повторила Анна Андреевна уже спокойно, всерьез. И рассказала – со слов одного вернувшегося, – что Чаренц, сидевший в соседней камере, дни и ночи требовал морфия[73]. И добавила:

– Мы все так увлечены цифрами – 18 миллионов, 20 миллионов, – что стали забывать о людях. Даже мы с вами – забыли. О каждом человеке. Да, Лидия Корнеевна, уверяю вас – забыли… А ведь каждый погибал по-своему.

Мне кажется, я не забываю. Но, быть может, мне это только кажется. Я помню, но мне не дана от Бога та воскрешающая сила, какая дана ей. Даже одна сотая этой силы. Я сказала, что с возмущением прочла когда-то у Толстого – не помню, где, кажется, в «Круге чтения»: «Лес по дереву не плачет»87. И лесу, по-моему, следовало бы оплакать каждое дерево, а уж человечеству! не дерево – человека! Слез не хватит? Плакать можно и молча:

Вошла домработница Оля – постлать постель на ночь. Анна Андреевна пересела на стул. Я хотела проститься, но она не позволила. «У меня ничего не болит, Тагор прошел, и спать еще рано».

Магдалина билась и рыдала.

Ученик любимый каменел.

А туда, где молча мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел.

– Давайте играть так, – предложила она. – Назовите лучших, по-вашему, поэтов среднего поколения.

Я ответила: Самойлов, Корнилов, и, судя по единственному известному мне стихотворению, – Петровых. Может быть, еще Новелла Матвеева. Не знаю.

– А я по другому, – сказала Анна Андреевна. – Петровых, Липкин, Самойлов, Корнилов.

Липкин? Анна Андреевна говорит мне о нем уже не впервые. Я же не читала почти ничего.

– А Кушнер? – спросила я.

– Изящен, – ответила Анна Андреевна. Интонация непонятная: то ли в похвалу, то ли в порицание. Она повторила: – Изящен.

– А Горбовский?

– Стихи из вытрезвителя. Грош цена.

Была у нее Багряна. Сказала, что переводить Ахматову на болгарский не следует, потому что болгары и так поймут. У меня никакого представления о болгарском нету, но что Шевченко, например, переводить на русский не следует – в этом я убеждена. Конечно, украинский вполне самостоятелен, но близок. Вместо того, чтобы корежить переводом гениальную лирику, следует печатать и для русских шевченковские стихи по-украински, а под строкой переводить лишь отдельные слова. Ну, например, «година» значит «час», а не год, а слово «рух» – движение. А «луна» – эхо. Но зачем переводить на русский: «Шмели над вишнями гудуть»?

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента