Страница:

Сам Пожарский занял наиболее напряженный пункт, которым стала Сретенская улица (та, древняя!). К его отряду примкнули пушкари из близлежащего Пушечного двора (память о нем в названии сегодняшней улицы – Пушечная). С их помощью почти мгновенно вырос здесь укрепленный орудиями острожец, боевая крепость, особенно досаждавшая сторонникам королевича.

Впрочем, день 19 марта не предвещал никаких особенных событий. Снова ссора москвичей с гарнизоном – извозчики отказались тащить своими лошадьми пушки на кремлевские стены, ведь они должны были стрелять по москвичам! Офицеры кричали, грозились.

Никто не заметил, как взлетела над головами жердь – и уже лежал на земле убитый наповал иноземец. Первая мысль солдат – смута обернулась войной. В диком страхе они кинулись, избивая всех на пути, на Красную площадь, начали грабить торговые ряды, и тогда загудел набат.

Улицы наполнились народом. Поперек них в мгновение ока стали лавки, столы, кучи дров – баррикады на скорую руку. Легкие, удобные для перемещения, они опутали город непроходимой паутиной, исчезали в одном месте, чтобы тут же появиться в другом. И тогда командиры иноземного гарнизона согласились с решением, подсказанным стоявшими на их стороне боярами, – сжечь город. Весь. Немедленно. Рассчитывать на послушание москвичей больше не приходилось. В ночь на 20 марта отряды поджигателей разъехались по Москве.

Памятник Минину и Пожарскому. Фото к. XIX в.

Памятник Минину и Пожарскому. Фото к. XIX в.

Население и ополченцы сражались отчаянно, избивая поджигателей, и все же беспримерной, отмеченной летописцами осталась отвага князя Дмитрия Пожарского и его отряда.

Пали один за другим все пункты сопротивления. Силы и вооружение были слишком неравными, и наступавший огонь никому не давал пощады. Предательски бежал оборонявший Замоскворечье Иван Колтовской. И только острожец Пожарского продолжал стоять.

«Вышли из Китая многие люди (иноземцы), – рассказывает современник, – к Устретенской улице, там же с ними бился у Веденского острожку и не пропустил их в каменный город (так называлась Москва в границах Бульварного кольца. – Н. М.) князь Д. М. Пожарский через весь день и многое время той страны не дал жечь».

Сопротивление здесь прекратилось само собой. Вышли из строя все защитники острожца, а сам Пожарский «изнемогши от великих ран паде на землю». Потерявшего сознание наспех перевязали в Сретенском монастыре и едва успели вывезти из города к Троице – в Сергиев Посад.

Днем позже, стоя на краю охватившего русскую столицу огненного океана, швед Петрей да Ерлезунда писал: «Таков был страшный и грозный конец знаменитого города Москвы». Швед не преувеличивал. В едко дымившемся от горизонта до горизонта пепелище исчезли посады, слободы, торговые ряды, улицы, проулки, тысячи и тысячи домов, погреба, сараи, скотина, утварь. Гражданская война... Последним воспоминанием о Москве остались Кремль и каменные стены Китая, прокопченные дочерна, затерявшиеся среди угарного жара развалин.

Прошло девять лет. Всего девять. И вот в переписи те же, что и прежде, улицы, те же, что и были, дворы. Спаленная земля будто прорастала скрывавшимися в ней корнями. Многие погибли, многие разорились и пошли «кормиться в миру» – нищенствовать, но власть памяти, привычек, внутренней целесообразности и права собственности, которая когда-то определяла появление того или иного проезда, кривизну переулка, положение дома, диктовала возрождение города таким, каким он только что был, и с какой же точностью!

Документ 1620 года свидетельствовал, что на перекрестках – «крестцах» снова открылись бани, харчевные избы, блинные палатки, зашумели торговые ряды, рассыпались по городу лавки, заработали мастерские. Зажили привычной жизнью калашники, сапожники, колодезники, игольники, печатники, переплетчики, лекарь Олферий Олферьев, тогда еще единственный общедоступный (не дворцовый) в городе, и его соперники – рудометы, врачевавшие ото всех недугов кровопусканием, «торговые немчины» – купцы с Запада, пушкари, сарафанники, те, кто подбирал бобровые меха, и те, кто делал сермяги, – каких только мастеров не знала Москва тех лет! И вот среди их имен и дворов двор князя Дмитрия Михайловича Пожарского.

Двор на Устретенке, а «в межах» – бок о бок с князем поп Семен да «введенская проскурница» Катерина Федотьева, которая перебивалась тем, что пекла просфоры на церковь. Князь жил по тем временам просторно – на двух третях гектара, у попа было в семь раз меньше, у Катерины и вовсе едва набиралось полторы наших нынешних сотки.

Перепись еще раз называла Пожарского – теперь уже около Мясницких ворот, и не двор его, а огород. Так и говорилось, что земля эта была дана царским указом князю, чтоб непременно пахал ее – «не лежала бы впусте», приносила пользу.

Сретенка улица – двор Пожарского и острожец Пожарского. Какая между ними связь? Случайное совпадение, попытка князя сохранить от врага родной дом или что-то иное? Ответить на это помогают перепись и землемерные записи. Обмеры сажень за саженью позволяли утверждать, что Пожарский не только не заботился о собственном дворе – он пожертвовал им, построив острожец на собственной земле.

В следующей, более обстоятельной московской переписи 1638 года та же земля будет названа не «двором», но «местом» Пожарского. Собственного дома князя здесь больше не существовало, зато выросли вместо него избы Тимошки-серебряника, Петрушки и Павлика – бронников, Пронки – портновского мастера, Матюшки – алмазника, Аношки-седельника – крепостных Пожарского.

Крепостному праву в XVII веке еще далеко до жесточайшей безысходности последующих столетий. Сама эта зависимость была пожизненной: умирал владелец крепостного – и тот оказывался на свободе. Да и формы ее отличались разнообразием – от полного рабства до относительной свободы. Существовала категория холопов, так и называвшихся – «деловыми людьми». Предоставленные личной инициативе, они занимались ремеслами, заводили целые мастерские, торговали, сколачивали немалые деньги, даже имели собственных холопов.

Далеко не все крепостники на это шли, а, предоставляя самостоятельность, норовили взыскать за нее подороже. Пожарский во многом был исключением – и каким же редким! Он охотно «распускал» холопов, да и требовал с них немного, удовлетворяясь главным образом тем, что в случае военной необходимости его «люди» выступали вместе с ним. Потому так много было в Москве ремесленников из «деловых» Пожарского. Им же пожелал он уступить в пользование и собственный двор.

И так сложились обстоятельства, что в одном приходе с князем будет в скором времени иметь свой дом страшная Салтычиха.

В петровские годы в число благотворителей монастыря попадает один из прямых предков Александра Сергеевича Грибоедова, который заказывает роспись соборного храма. Среди побуждений, руководивших Александром Федоровичем Грибоедовым, немалую роль сыграло и то обстоятельство, что родовые земли его семьи находились на Владимирщине, где провел свои детские годы и его потомок.

Богатая и знатная древняя московская семья – хрестоматийное определение Грибоедовых нуждается в уточнении. Грибоедовские чтения 1986 года, изданные тремя годами позже в виде сборника научных материалов к биографии писателя, первым его предком по материнской линии (мать Настасья Федоровна происходила также из рода Грибоедовых и носила эту фамилию в девичестве) называют всего лишь Федора Иоакимовича Грибоедова, наиболее ранние сведения о службе которого восходят к 1632 году. Между тем первая перепись Москвы 1620 года называет его отца – «государынина сына боярского Акима Грибоедова», имевшего «у Покровских ворот, идучи в город, на леве» большой двор в длину тридцати и в ширину двенадцати сажен. Под государыней подразумевалась мать еще неженатого царя Михаила Федоровича – Великая старица.

Его сын Федор, писавшийся в документах чаще всего Якимовичем, располагал позже другим двором – «от Устретенской сотни, по Покровке», рядом со двором стрелецкого полуголовы Ивана Федорова сына Грибоедова, в 1671 году. В качестве подьячего Казанского дворца он посылается в 1638 году «для золотой руды». В 1646-м продолжает числиться там же как старый подьячий с поместным окладом в 300 четвертей и денежным жалованьем в 30 рублей, находясь на службе в Белгороде. В июле 1648 года его назначают дьяком в приказ боярина Никиты Ивановича Одоевского по составлению «Уложения». В январе – октябре 1659 года Федор Грибоедов ездит с князем А. Н. Трубецким в Запорожье на выборы атамана и участвует в заключении договора с запорожцами.

С января 1661 года Ф. А. Грибоедов переводится в Приказ полковых дел, а с мая 1664 до 1670-го – в Разрядный приказ. Здесь он составляет по царскому указу «Запись степеней и граней царственных», выводившую Романовых из одного корня с Рюриковичами. Первые семнадцать глав его труда представляли сокращенное изложение «Степенной книги» XVI века, дополненные изложением обстоятельств царствования Федора Иоанновича и последующих царственных правителей вплоть до 1667 года. Числился Федор Акимович Грибоедов в 1670–1673 годах дьяком Приказа Казанского дворца.

С именем дьяка Федора Грибоедова связано еще одно совершенно исключительное событие. В 1857 году в селе Рогожа Осташковского уезда под церковью было раскрыто его погребение с женой Евдокией и дочерью Стефанидой, точнее, «нетленное тело», одетое в серый камзол, которое участниками заседания Тверской археологической комиссии было определено как принадлежащее «именно Ф. Грибоедову, а не кому иному» и предано земле. Так, во всяком случае, засвидетельствовал Журнал 112-го заседания комиссии.

Материалы о следующих потомках того же рода были изучены М. И. Семевским, но всего лишь на основании семейного архива поместья Хмелиты и опубликованы в «Москвитянине». М. И. Семевский называет среди них Михаила Ефимовича Грибоедова, награжденного Михаилом Романовым, а в конце XVII столетия Тимофея Ивановича, который в 1704 году был воеводой в Дорогобуже, в 1713-м назван майором и назначен комендантом в Вязьму – город, фамильная связь с которым будет сохраняться вплоть до отца писателя.

А вот 1718 год положил конец успешной карьере Тимофея Ивановича. Поставленная им по договору с Адмиралтейством пенька оказалась плохой. В данную ему отсрочку для возвращения в казну полученных денег Грибоедов не уложился, в результате чего все принадлежавшие ему деревни были реквизированы, а сам он «умер от досады». В связи с этими событиями представляется труднообъяснимой та «роскошная жизнь», которую якобы будет вести в Хмелите его сын Алексей Тимофеевич, прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, скончавшийся в 1747 году, и внук, бригадир Федор Алексеевич, постоянно скрывавшийся от кредиторов, родной дядя драматурга. Но в начале XVIII века служилый Александр Федорович мог себе позволить значительный вклад в Сретенский монастырь.

Сегодня, только опираясь на заключение архитекторов, участвовавших в сносе построек Сретенского монастыря в 1930-х годах, можно сказать, что в XVI столетии здесь стояли церкви Марии Египетской с приделом Спаса и Никольская. Абсолютной сохранностью отличались первоначальные формы Никольского храма, представлявшего одноглавый четверик на подклете, перекрытый кресчатым сводом с уложенной по нему чернолощеной черепицей покрытия.

До наших дней из многочастного ансамбля монастыря дошел лишь собор Сретения иконы Владимирской Богоматери и каменные кельи рубежа XVII–XVIII веков, впрочем, значительно перестроенные в течение XIX века и в 1915 году. Собор же возведен по повелению и на средства царя Федора Алексеевича в 1679 году. Одновременно со знаменитой красавицей церковью Григория Неокессарийского, что на Полянке. Федор Алексеевич в обоих случаях присутствовал при освящении вместе с царевнами-сестрами.

Но стилистическая разница между храмами очень велика. Собор Сретенского монастыря как бы обращен в прошлое со своими монументальными формами, значительной величиной. Ощущению масштабности способствует широкая расстановка проемов, четкий ритм членящих фасады лопаток и свободное размещение пяти его глав, из которых только центральная имеет световой – прорезанный окнами-щелями – барабан. Апсидная часть, то есть алтарная, значительно снижена и почти сливается с достроенными со всех сторон к собору в 1706 году арочными крыльцами и приделом Иоанна Предтечи.

В 1707 году внутреннее пространство храма было расписано по заказу стольника С. Ф. Грибоедова, прямого предка драматурга.

XVIII век обогатил собор еще одним произведением, ставшим своеобразным чудом Москвы – так называемым Шумаевским крестом. Это уникальная многофигурная композиция «Распятие» мастера Г. С. Шумаева. Фольклорное по своему характеру произведение с множеством библейских и новозаветных персонажей было выполнено из дерева с применением красок, стекла, олова и разноцветной фольги. Хранится в Музее истории архитектуры.

Рождественский монастырь

Впрочем, день 19 марта не предвещал никаких особенных событий. Снова ссора москвичей с гарнизоном – извозчики отказались тащить своими лошадьми пушки на кремлевские стены, ведь они должны были стрелять по москвичам! Офицеры кричали, грозились.

Никто не заметил, как взлетела над головами жердь – и уже лежал на земле убитый наповал иноземец. Первая мысль солдат – смута обернулась войной. В диком страхе они кинулись, избивая всех на пути, на Красную площадь, начали грабить торговые ряды, и тогда загудел набат.

Улицы наполнились народом. Поперек них в мгновение ока стали лавки, столы, кучи дров – баррикады на скорую руку. Легкие, удобные для перемещения, они опутали город непроходимой паутиной, исчезали в одном месте, чтобы тут же появиться в другом. И тогда командиры иноземного гарнизона согласились с решением, подсказанным стоявшими на их стороне боярами, – сжечь город. Весь. Немедленно. Рассчитывать на послушание москвичей больше не приходилось. В ночь на 20 марта отряды поджигателей разъехались по Москве.

Население и ополченцы сражались отчаянно, избивая поджигателей, и все же беспримерной, отмеченной летописцами осталась отвага князя Дмитрия Пожарского и его отряда.

Пали один за другим все пункты сопротивления. Силы и вооружение были слишком неравными, и наступавший огонь никому не давал пощады. Предательски бежал оборонявший Замоскворечье Иван Колтовской. И только острожец Пожарского продолжал стоять.

«Вышли из Китая многие люди (иноземцы), – рассказывает современник, – к Устретенской улице, там же с ними бился у Веденского острожку и не пропустил их в каменный город (так называлась Москва в границах Бульварного кольца. – Н. М.) князь Д. М. Пожарский через весь день и многое время той страны не дал жечь».

Сопротивление здесь прекратилось само собой. Вышли из строя все защитники острожца, а сам Пожарский «изнемогши от великих ран паде на землю». Потерявшего сознание наспех перевязали в Сретенском монастыре и едва успели вывезти из города к Троице – в Сергиев Посад.

Днем позже, стоя на краю охватившего русскую столицу огненного океана, швед Петрей да Ерлезунда писал: «Таков был страшный и грозный конец знаменитого города Москвы». Швед не преувеличивал. В едко дымившемся от горизонта до горизонта пепелище исчезли посады, слободы, торговые ряды, улицы, проулки, тысячи и тысячи домов, погреба, сараи, скотина, утварь. Гражданская война... Последним воспоминанием о Москве остались Кремль и каменные стены Китая, прокопченные дочерна, затерявшиеся среди угарного жара развалин.

Прошло девять лет. Всего девять. И вот в переписи те же, что и прежде, улицы, те же, что и были, дворы. Спаленная земля будто прорастала скрывавшимися в ней корнями. Многие погибли, многие разорились и пошли «кормиться в миру» – нищенствовать, но власть памяти, привычек, внутренней целесообразности и права собственности, которая когда-то определяла появление того или иного проезда, кривизну переулка, положение дома, диктовала возрождение города таким, каким он только что был, и с какой же точностью!

Документ 1620 года свидетельствовал, что на перекрестках – «крестцах» снова открылись бани, харчевные избы, блинные палатки, зашумели торговые ряды, рассыпались по городу лавки, заработали мастерские. Зажили привычной жизнью калашники, сапожники, колодезники, игольники, печатники, переплетчики, лекарь Олферий Олферьев, тогда еще единственный общедоступный (не дворцовый) в городе, и его соперники – рудометы, врачевавшие ото всех недугов кровопусканием, «торговые немчины» – купцы с Запада, пушкари, сарафанники, те, кто подбирал бобровые меха, и те, кто делал сермяги, – каких только мастеров не знала Москва тех лет! И вот среди их имен и дворов двор князя Дмитрия Михайловича Пожарского.

Двор на Устретенке, а «в межах» – бок о бок с князем поп Семен да «введенская проскурница» Катерина Федотьева, которая перебивалась тем, что пекла просфоры на церковь. Князь жил по тем временам просторно – на двух третях гектара, у попа было в семь раз меньше, у Катерины и вовсе едва набиралось полторы наших нынешних сотки.

Перепись еще раз называла Пожарского – теперь уже около Мясницких ворот, и не двор его, а огород. Так и говорилось, что земля эта была дана царским указом князю, чтоб непременно пахал ее – «не лежала бы впусте», приносила пользу.

Сретенка улица – двор Пожарского и острожец Пожарского. Какая между ними связь? Случайное совпадение, попытка князя сохранить от врага родной дом или что-то иное? Ответить на это помогают перепись и землемерные записи. Обмеры сажень за саженью позволяли утверждать, что Пожарский не только не заботился о собственном дворе – он пожертвовал им, построив острожец на собственной земле.

В следующей, более обстоятельной московской переписи 1638 года та же земля будет названа не «двором», но «местом» Пожарского. Собственного дома князя здесь больше не существовало, зато выросли вместо него избы Тимошки-серебряника, Петрушки и Павлика – бронников, Пронки – портновского мастера, Матюшки – алмазника, Аношки-седельника – крепостных Пожарского.

Крепостному праву в XVII веке еще далеко до жесточайшей безысходности последующих столетий. Сама эта зависимость была пожизненной: умирал владелец крепостного – и тот оказывался на свободе. Да и формы ее отличались разнообразием – от полного рабства до относительной свободы. Существовала категория холопов, так и называвшихся – «деловыми людьми». Предоставленные личной инициативе, они занимались ремеслами, заводили целые мастерские, торговали, сколачивали немалые деньги, даже имели собственных холопов.

Далеко не все крепостники на это шли, а, предоставляя самостоятельность, норовили взыскать за нее подороже. Пожарский во многом был исключением – и каким же редким! Он охотно «распускал» холопов, да и требовал с них немного, удовлетворяясь главным образом тем, что в случае военной необходимости его «люди» выступали вместе с ним. Потому так много было в Москве ремесленников из «деловых» Пожарского. Им же пожелал он уступить в пользование и собственный двор.

И так сложились обстоятельства, что в одном приходе с князем будет в скором времени иметь свой дом страшная Салтычиха.

В петровские годы в число благотворителей монастыря попадает один из прямых предков Александра Сергеевича Грибоедова, который заказывает роспись соборного храма. Среди побуждений, руководивших Александром Федоровичем Грибоедовым, немалую роль сыграло и то обстоятельство, что родовые земли его семьи находились на Владимирщине, где провел свои детские годы и его потомок.

Богатая и знатная древняя московская семья – хрестоматийное определение Грибоедовых нуждается в уточнении. Грибоедовские чтения 1986 года, изданные тремя годами позже в виде сборника научных материалов к биографии писателя, первым его предком по материнской линии (мать Настасья Федоровна происходила также из рода Грибоедовых и носила эту фамилию в девичестве) называют всего лишь Федора Иоакимовича Грибоедова, наиболее ранние сведения о службе которого восходят к 1632 году. Между тем первая перепись Москвы 1620 года называет его отца – «государынина сына боярского Акима Грибоедова», имевшего «у Покровских ворот, идучи в город, на леве» большой двор в длину тридцати и в ширину двенадцати сажен. Под государыней подразумевалась мать еще неженатого царя Михаила Федоровича – Великая старица.

Его сын Федор, писавшийся в документах чаще всего Якимовичем, располагал позже другим двором – «от Устретенской сотни, по Покровке», рядом со двором стрелецкого полуголовы Ивана Федорова сына Грибоедова, в 1671 году. В качестве подьячего Казанского дворца он посылается в 1638 году «для золотой руды». В 1646-м продолжает числиться там же как старый подьячий с поместным окладом в 300 четвертей и денежным жалованьем в 30 рублей, находясь на службе в Белгороде. В июле 1648 года его назначают дьяком в приказ боярина Никиты Ивановича Одоевского по составлению «Уложения». В январе – октябре 1659 года Федор Грибоедов ездит с князем А. Н. Трубецким в Запорожье на выборы атамана и участвует в заключении договора с запорожцами.

С января 1661 года Ф. А. Грибоедов переводится в Приказ полковых дел, а с мая 1664 до 1670-го – в Разрядный приказ. Здесь он составляет по царскому указу «Запись степеней и граней царственных», выводившую Романовых из одного корня с Рюриковичами. Первые семнадцать глав его труда представляли сокращенное изложение «Степенной книги» XVI века, дополненные изложением обстоятельств царствования Федора Иоанновича и последующих царственных правителей вплоть до 1667 года. Числился Федор Акимович Грибоедов в 1670–1673 годах дьяком Приказа Казанского дворца.

С именем дьяка Федора Грибоедова связано еще одно совершенно исключительное событие. В 1857 году в селе Рогожа Осташковского уезда под церковью было раскрыто его погребение с женой Евдокией и дочерью Стефанидой, точнее, «нетленное тело», одетое в серый камзол, которое участниками заседания Тверской археологической комиссии было определено как принадлежащее «именно Ф. Грибоедову, а не кому иному» и предано земле. Так, во всяком случае, засвидетельствовал Журнал 112-го заседания комиссии.

Материалы о следующих потомках того же рода были изучены М. И. Семевским, но всего лишь на основании семейного архива поместья Хмелиты и опубликованы в «Москвитянине». М. И. Семевский называет среди них Михаила Ефимовича Грибоедова, награжденного Михаилом Романовым, а в конце XVII столетия Тимофея Ивановича, который в 1704 году был воеводой в Дорогобуже, в 1713-м назван майором и назначен комендантом в Вязьму – город, фамильная связь с которым будет сохраняться вплоть до отца писателя.

А вот 1718 год положил конец успешной карьере Тимофея Ивановича. Поставленная им по договору с Адмиралтейством пенька оказалась плохой. В данную ему отсрочку для возвращения в казну полученных денег Грибоедов не уложился, в результате чего все принадлежавшие ему деревни были реквизированы, а сам он «умер от досады». В связи с этими событиями представляется труднообъяснимой та «роскошная жизнь», которую якобы будет вести в Хмелите его сын Алексей Тимофеевич, прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, скончавшийся в 1747 году, и внук, бригадир Федор Алексеевич, постоянно скрывавшийся от кредиторов, родной дядя драматурга. Но в начале XVIII века служилый Александр Федорович мог себе позволить значительный вклад в Сретенский монастырь.

Сегодня, только опираясь на заключение архитекторов, участвовавших в сносе построек Сретенского монастыря в 1930-х годах, можно сказать, что в XVI столетии здесь стояли церкви Марии Египетской с приделом Спаса и Никольская. Абсолютной сохранностью отличались первоначальные формы Никольского храма, представлявшего одноглавый четверик на подклете, перекрытый кресчатым сводом с уложенной по нему чернолощеной черепицей покрытия.

До наших дней из многочастного ансамбля монастыря дошел лишь собор Сретения иконы Владимирской Богоматери и каменные кельи рубежа XVII–XVIII веков, впрочем, значительно перестроенные в течение XIX века и в 1915 году. Собор же возведен по повелению и на средства царя Федора Алексеевича в 1679 году. Одновременно со знаменитой красавицей церковью Григория Неокессарийского, что на Полянке. Федор Алексеевич в обоих случаях присутствовал при освящении вместе с царевнами-сестрами.

Но стилистическая разница между храмами очень велика. Собор Сретенского монастыря как бы обращен в прошлое со своими монументальными формами, значительной величиной. Ощущению масштабности способствует широкая расстановка проемов, четкий ритм членящих фасады лопаток и свободное размещение пяти его глав, из которых только центральная имеет световой – прорезанный окнами-щелями – барабан. Апсидная часть, то есть алтарная, значительно снижена и почти сливается с достроенными со всех сторон к собору в 1706 году арочными крыльцами и приделом Иоанна Предтечи.

В 1707 году внутреннее пространство храма было расписано по заказу стольника С. Ф. Грибоедова, прямого предка драматурга.

XVIII век обогатил собор еще одним произведением, ставшим своеобразным чудом Москвы – так называемым Шумаевским крестом. Это уникальная многофигурная композиция «Распятие» мастера Г. С. Шумаева. Фольклорное по своему характеру произведение с множеством библейских и новозаветных персонажей было выполнено из дерева с применением красок, стекла, олова и разноцветной фольги. Хранится в Музее истории архитектуры.

Рождественский монастырь

Воспели птицы жалостными песнями, восплакали княгини и боярыни и вси воеводския жены с избиенных.

Воеводина жена Микулы Васильевича Марья рано плакашеся у Москвы града на забороде, аркучи: «Доне, Доне, быстрый Доне! прорыл еси каменные горы, пробил еси берега харлужные, прошел еси землю Половецкую, прилелей ко мне моего господина Микулу Васильевича». А Тимофеева жена Валуевича Федосья да Дмитрия жена Всеволожского Марья также рано плакашеся, аркучи: «Се уже веселие наше пониче в славном граде Москве, уже не видим государей своих в своих животех».

Андреева жена Марья да Михайлова жена Аксинья также рано плакашеся: «Се уме обема нам солнце померкло в славном граде Москве. Припахнули к нам от быстрого Дону поломянныя вести, носяше великую обиду, сседоша удальци с борзых коней своих на суженое место, на поле Куликовом, за быстрым Доном рекою».

Див кличет к Русской земле под саблями татарскими.

«Задонщина» великого князя господина Димитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича. XV в.

Она не потеряла сына в страшной битве у Дона и Непрядвы. Вдовой стала много раньше. Победа на Куликовом поле принесла в ее дом только радость: признание единственного ее чада, ее первенца Храбрым – так и будут его теперь называть и современники, и летописцы. И так же, как Московского великого князя, – Донским. Но горе других супруг и матерей она приняла как свое. Печалилась вместе с ними. Видеть без слез не могла, как убивались, как оплакивали порушенное свое бабье счастье. Сто пятьдесят тысяч оставшихся лежать в той долине... И княгиня Мария Серпуховская через шесть лет после битвы с Мамаем основывает в Москве обитель для осиротевших матерей и неутешных вдов – Рождественский монастырь. На высоком берегу речки Неглинной. Княгиня Мария Кейстутовна. Литвинка, как тогда говорили. Из чужой и недоброй страны.

Семья была одна, а судьбы складывались по-разному. По сравнению со старшим братом младший сын Ивана Калиты осиротел совсем рано (тринадцати лет от роду). Получил в удел от отца Серпухов, звался князем Серпуховским, а жил в Московском Кремле на собственном дворе, который стоял между Архангельским собором и двором князей Мстиславских. Вот только век его оказался совсем недолгим, хотя след по себе князь Андрей Иванович и оставил, не мечом – дипломатическими ходами.

Вечными недругами Москвы были беспокойные воинственные литовские князья. Великому князю Гедимину удалось и владения собственные расширить, и Тевтонскому ордену противостоять, и не один дипломатический розыгрыш решить в свою пользу: ведь мира между удельными князьями никогда не было.

С его смертью сыновья Кейстут и Ольгерд Гедиминовичи, поняв, что каждому по отдельности в своем уделе справиться с тевтонцами не под силу, объединились. Третьего, непокорного, брата из Вильнюса изгнали. Великокняжеский стол занял Ольгерд, но правили братья вместе. Рука княжны Марии Кейстутовны означала их поддержку и помощь, которые могли очень пригодиться Москве, да и Серпуховскому княжеству. Ее-то и получил потерявший первую свою жену Андрей Иванович.

Памятник на Куликовом поле по проекту А. П. Брюллова.

Памятник на Куликовом поле по проекту А. П. Брюллова.

Поселились супруги на своем кремлевском дворе. Здесь вековала свой вдовий век вдвоем с сыном Владимиром Мария Кейстутовна – князь Андрей умер, имея от роду двадцать шесть лет. Отсюда переселилась в основанный ею в 1386 году московский Рождественский монастырь, приняла постриг и была там похоронена.

Для Владимира Андреевича Храброго Кремль представлял место зимнего пребывания, подмосковное село Ясенево – летнего. Князь Серпуховской и Боровский, не хотел расставаться со своим двоюродным братом Дмитрием Донским, жил с ним, по словам грамот тех лет, «в любви и дружбе». В раздоры не входил. Помогал защищать Москву от набегов Ольгерда. Защищал от ливонских рыцарей Псков. А еще известен был тем, что первым заказал знаменитому иконописцу Феофану Греку написать на стене одной из своих палат вид Москвы – едва ли не первый, самый ранний из упоминаемых в истории русского искусства пейзажей.

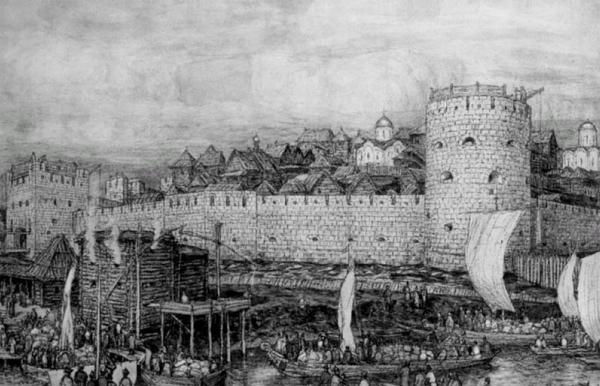

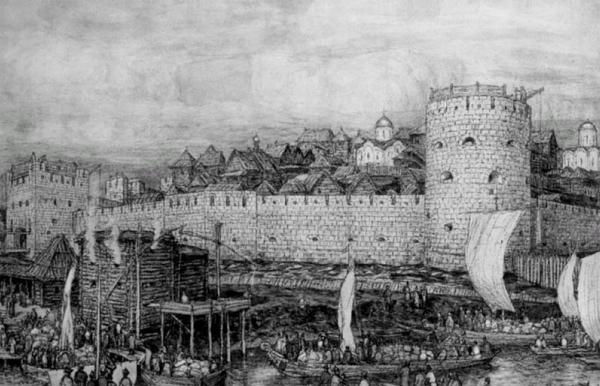

А. Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском. 1922 г.

А. Васнецов. Московский Кремль при Дмитрии Донском. 1922 г.

Оставалось у Владимира Андреевича время и на собственное удельное княжество. В 1374 году заложил князь «град Серпухов дубов» – могучую оборонную крепость, а чтобы привлечь в него население, дал «людем и всем купцам ослабу и льготу многу».

Герб Серпухова.

Герб Серпухова.

Не изменил Владимир Андреевич Москве и после смерти Дмитрия Донского, когда великокняжеский стол занял Василий Дмитриевич, старший сын покойного. «Докончание» – договорная грамота о союзе князей 1401–1402 годов обещала Москве по-прежнему поддержку князей Серпуховских и Боровских, но условием их верности ставила соблюдение прав и границ родовых их владений, в том числе принадлежавшей Владимиру Храброму одной трети города Москвы. «А трети Ми Московские, отдела и вотчины брата своего, князя Володимера, и его детей, и всех их вотчины, и тех мест, которых ся есмь им отступил в вудел и в вотчину, того мне и моим детям под своим братом и под его детьми блюсти, и боронити, а не обидити, ни вступатися», – обещал за себя и за всех своих потомков Василий I Дмитриевич.

Правивший в Вильнюсе Ольгерд Гедиминович вмешивался в дела Новгорода и Пскова, добился немалого влияния в Смоленске, хотел вместе с золотоордынским ханом «воевать Москву», но после очередной неудачи предпочел породниться с Московским князем, женившись на сестре его жены, тверской княжне Ульяне Александровне.

Только не утихомирили родственники своего буйного Ольгерда. Попытки «воевать Москву» продолжались. Между двумя московскими походами, за девять лет до Куликовской битвы, Ольгерд отдал свою дочь Елену-Олену за серпуховского князя. Так оказался Владимир Андреевич женатым на двоюродной сестре собственной матери, а две княгини как нельзя лучше подошли друг другу, и обе сердцем прикипели к Москве, как, впрочем, не на долгое время и два ее родных брата – Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, воспетые все той же «Задонщиной».

"Славий птица! абы еси выщекотала сии два брата, два сына Ольгердовы, Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского. Те то бо суть сынове храбри, на щите рожены, под трубами повити, под шеломы взлелеяни, конец копия вскормлены, с восторого меча поени в Литовской земле. Молвяще Андрей к своему брату Дмитрию: «Сама есма два брата, дети Ольгердовы, внучата Гедымонтовы, правнуки Скольдимеровы. Соберем себе милую дружину, сядем, брате, на свои борзые комони, посмотрим быстрого Дону, испием шеломом воды, испытает мечев своих литовских о шеломы татарские, а сулиц немецких с байданы бесерменские (басурманские кольчуги. – Н. М.)».

Воображаемый облик Ольгерда, восходящий к изображению в хронике Алессандро Гваньини «Описание европейской Сарматии». XVI в.

Воображаемый облик Ольгерда, восходящий к изображению в хронике Алессандро Гваньини «Описание европейской Сарматии». XVI в.

И рече ему Дмитрий: "Не пощадим, брате, живота своего за землю Русскую и за веру христианскую, за обиду великого князя Дмитрия Ивановича. Уже бо, брате, стук стучит, гром гремит в славном граде Москве, то ти, брате, не стук стучит, не гром гремит, стучить сильная рать великого князя Дмитрия Ивановича, гремять удальцы русские злачными шеломы, червлеными щиты.

Седлай, брате Андрей, свои борзые комони, а мои ти готови, напреди твоих оседлани".

Но как не успокаивался воинственный Ольгерд, так не уступали отцу и сыновья. В Куликовской битве князь Андрей участвовал с псковскими войсками, пробыл на московской службе еще пару лет, а там вернулся в Литву, отнял у брата Полоцк. В 1386 году тем же братом сам был взят в плен и заключен в Хенцынский замок. После бегства из заключения Андрей Полоцкий перешел на службу к литовскому князю Витовту, под знаменами которого и погиб. Кровные связи значили при случае много, а подчас и ничего.

Владимир Андреевич поделил в духовной грамоте между членами своей семьи уделы, поделил и московскую часть. Сыну Ивану приходилось «село Колычевское на Неглимне мельница», Ярославу – тони рыбные у Нагатино, Андрею – Калиткиново село, Василию – «Ясеневское село с деревнями да Паншина гарь». Лучшие же московские земли отходили княгине Олене. Тут и «село Коломенское со всеми луги и з деревнями», тут и «Ногатинское со всеми луги и з деревнями», и «Танинское село со Скоревм», и «Косино с тремя озеры». И хоть подумать о кончине княгини было страшно, жизнь брала свое, и составлять завещание приходилось на все случаи: «а розмыслит Бог о княгине моей, по ее животе» пусть берет Иван Коломенское, Семен – Ногатинское, а Василий – Танинское. При жизни матери дарить Семена подмосковным селом Владимир Андреевич почему-то не захотел.

Оказался князь прав в своей заботе об Олене. Пережила Елена Ольгердовна мужа, пережила своих сыновей и, когда в 1433 году составила собственную духовную грамоту, думала уже о невестках-вдовах да внуках. Семен Владимирович не дождался Ногатинского – передавала его княгиня Олена, тогда уже монахиня родового Рождественского монастыря Евпраксия, вдове Василисе. Жена умершего Василия Ульяна получала село Богородское с деревнями. Видно, не была Олена лютой свекровью, видно, наследовала мягкий нрав своей матери, витебской княжны Марьи Ярославны. Пеклась она и о внуках.

В «Истории Москвы» И. Е. Забелин допустил ошибку, утверждая, что Елена Ольгердовна передала часть своего двора на кремлевском Подоле, под скатом обращенного к Москве-реке холма, супруге великого князя Василия II Васильевича Темного. Великой княгиней и в самом деле была внучка Олены Марья, но только не Ивановна, о которой хлопотала бабка, а Ярославна. Это Марье Ивановне отказала она «место под двором под старым на Подоле, где были владычии хоромы (двор Коломенского владыки. – Н. М.), а по животе внуку Василию». Василий Ярославич оставался последним представителем мужской части когда-то такой многолюдной княжеской семьи.

Коломенское рассудила княгиня отдать великому князю, а о Рождественском монастыре, «где ми самой лечи», решила – передать для вечного поминовения всех родных село Дьяковское со всеми деревнями и село Косино с тремя озерами.

Так случилось, и случалось нередко. И род многолюдный, и обещания московским князем даны были крепкие, и завещательницы сравнительно недавно не стало, а все московские земли рода Владимира Храброго вошли в 1416 году в духовную великого князя Василия II Васильевича Темного как его собственность и владение. Только за княгиней Василисой, вдовой Семена Владимировича, продолжало состоять село Ногатинское, которое «по животе ее» переходило к великой княгине.

Вопросы наследования относились в Древней Руси к самым сложным и спорным. Земля давалась и в удел или в вотчину, за службу, при разделе родительских владений. Владения княгинь делились на дареные, прикупные, наследственные, но и то права их должны были каждый раз подтверждаться. Чаще всего небольшая часть мужниных владений сохранялась за вдовой только пожизненно. Отходили к великому князю и земли князей, умиравших без наследников. Немалая доля завещалась ему всякими родственниками и родственницами, чтобы укреплять княжеский стол. В духовной грамоте великого князя Василия Васильевича закреплялось за его княгиней «село Дьяковское, что выменила у княгини у Василисы». Существовал и подобный род «промена» владений, к которому обращались и великие, и удельные князья.

Василий II Темный.

Василий II Темный.

Да и век князей в те неспокойные времена постоянных нашествий и междоусобиц долгим обычно не был. В походы начинали ходить подростками, ходили часто и трудно. Нелегко было уберечься от ран, от смерти на поле боя, еще труднее – от моровых поветрий. Младший из семерых сыновей Владимира Храброго и княгини Олены Василий Владимирович рассчитывать на большую долю не мог. Ладно и то, что стал серпуховско-перемышльским князем с придачей половины Углича, поделенного с братом Андреем. Летописцы жизни Василия Владимировича будто и заметили только то, что ходил двадцати лет от роду в великокняжеский поход против Нижнего Новгорода, – не хотели нижегородцы подчиняться Москве, несмотря на выданный князю ханский ярлык. А в 1527 году, когда «мор бысть велик во всех градех русских, мерли прыщом» – язвой, Василий Владимирович скончался, оставив бездетную вдову Ульяну.

Семья была одна, а судьбы складывались по-разному. По сравнению со старшим братом младший сын Ивана Калиты осиротел совсем рано (тринадцати лет от роду). Получил в удел от отца Серпухов, звался князем Серпуховским, а жил в Московском Кремле на собственном дворе, который стоял между Архангельским собором и двором князей Мстиславских. Вот только век его оказался совсем недолгим, хотя след по себе князь Андрей Иванович и оставил, не мечом – дипломатическими ходами.

Вечными недругами Москвы были беспокойные воинственные литовские князья. Великому князю Гедимину удалось и владения собственные расширить, и Тевтонскому ордену противостоять, и не один дипломатический розыгрыш решить в свою пользу: ведь мира между удельными князьями никогда не было.

С его смертью сыновья Кейстут и Ольгерд Гедиминовичи, поняв, что каждому по отдельности в своем уделе справиться с тевтонцами не под силу, объединились. Третьего, непокорного, брата из Вильнюса изгнали. Великокняжеский стол занял Ольгерд, но правили братья вместе. Рука княжны Марии Кейстутовны означала их поддержку и помощь, которые могли очень пригодиться Москве, да и Серпуховскому княжеству. Ее-то и получил потерявший первую свою жену Андрей Иванович.

Поселились супруги на своем кремлевском дворе. Здесь вековала свой вдовий век вдвоем с сыном Владимиром Мария Кейстутовна – князь Андрей умер, имея от роду двадцать шесть лет. Отсюда переселилась в основанный ею в 1386 году московский Рождественский монастырь, приняла постриг и была там похоронена.

Для Владимира Андреевича Храброго Кремль представлял место зимнего пребывания, подмосковное село Ясенево – летнего. Князь Серпуховской и Боровский, не хотел расставаться со своим двоюродным братом Дмитрием Донским, жил с ним, по словам грамот тех лет, «в любви и дружбе». В раздоры не входил. Помогал защищать Москву от набегов Ольгерда. Защищал от ливонских рыцарей Псков. А еще известен был тем, что первым заказал знаменитому иконописцу Феофану Греку написать на стене одной из своих палат вид Москвы – едва ли не первый, самый ранний из упоминаемых в истории русского искусства пейзажей.

Оставалось у Владимира Андреевича время и на собственное удельное княжество. В 1374 году заложил князь «град Серпухов дубов» – могучую оборонную крепость, а чтобы привлечь в него население, дал «людем и всем купцам ослабу и льготу многу».

Не изменил Владимир Андреевич Москве и после смерти Дмитрия Донского, когда великокняжеский стол занял Василий Дмитриевич, старший сын покойного. «Докончание» – договорная грамота о союзе князей 1401–1402 годов обещала Москве по-прежнему поддержку князей Серпуховских и Боровских, но условием их верности ставила соблюдение прав и границ родовых их владений, в том числе принадлежавшей Владимиру Храброму одной трети города Москвы. «А трети Ми Московские, отдела и вотчины брата своего, князя Володимера, и его детей, и всех их вотчины, и тех мест, которых ся есмь им отступил в вудел и в вотчину, того мне и моим детям под своим братом и под его детьми блюсти, и боронити, а не обидити, ни вступатися», – обещал за себя и за всех своих потомков Василий I Дмитриевич.

Правивший в Вильнюсе Ольгерд Гедиминович вмешивался в дела Новгорода и Пскова, добился немалого влияния в Смоленске, хотел вместе с золотоордынским ханом «воевать Москву», но после очередной неудачи предпочел породниться с Московским князем, женившись на сестре его жены, тверской княжне Ульяне Александровне.

Только не утихомирили родственники своего буйного Ольгерда. Попытки «воевать Москву» продолжались. Между двумя московскими походами, за девять лет до Куликовской битвы, Ольгерд отдал свою дочь Елену-Олену за серпуховского князя. Так оказался Владимир Андреевич женатым на двоюродной сестре собственной матери, а две княгини как нельзя лучше подошли друг другу, и обе сердцем прикипели к Москве, как, впрочем, не на долгое время и два ее родных брата – Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, воспетые все той же «Задонщиной».

"Славий птица! абы еси выщекотала сии два брата, два сына Ольгердовы, Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского. Те то бо суть сынове храбри, на щите рожены, под трубами повити, под шеломы взлелеяни, конец копия вскормлены, с восторого меча поени в Литовской земле. Молвяще Андрей к своему брату Дмитрию: «Сама есма два брата, дети Ольгердовы, внучата Гедымонтовы, правнуки Скольдимеровы. Соберем себе милую дружину, сядем, брате, на свои борзые комони, посмотрим быстрого Дону, испием шеломом воды, испытает мечев своих литовских о шеломы татарские, а сулиц немецких с байданы бесерменские (басурманские кольчуги. – Н. М.)».

И рече ему Дмитрий: "Не пощадим, брате, живота своего за землю Русскую и за веру христианскую, за обиду великого князя Дмитрия Ивановича. Уже бо, брате, стук стучит, гром гремит в славном граде Москве, то ти, брате, не стук стучит, не гром гремит, стучить сильная рать великого князя Дмитрия Ивановича, гремять удальцы русские злачными шеломы, червлеными щиты.

Седлай, брате Андрей, свои борзые комони, а мои ти готови, напреди твоих оседлани".

Но как не успокаивался воинственный Ольгерд, так не уступали отцу и сыновья. В Куликовской битве князь Андрей участвовал с псковскими войсками, пробыл на московской службе еще пару лет, а там вернулся в Литву, отнял у брата Полоцк. В 1386 году тем же братом сам был взят в плен и заключен в Хенцынский замок. После бегства из заключения Андрей Полоцкий перешел на службу к литовскому князю Витовту, под знаменами которого и погиб. Кровные связи значили при случае много, а подчас и ничего.

Владимир Андреевич поделил в духовной грамоте между членами своей семьи уделы, поделил и московскую часть. Сыну Ивану приходилось «село Колычевское на Неглимне мельница», Ярославу – тони рыбные у Нагатино, Андрею – Калиткиново село, Василию – «Ясеневское село с деревнями да Паншина гарь». Лучшие же московские земли отходили княгине Олене. Тут и «село Коломенское со всеми луги и з деревнями», тут и «Ногатинское со всеми луги и з деревнями», и «Танинское село со Скоревм», и «Косино с тремя озеры». И хоть подумать о кончине княгини было страшно, жизнь брала свое, и составлять завещание приходилось на все случаи: «а розмыслит Бог о княгине моей, по ее животе» пусть берет Иван Коломенское, Семен – Ногатинское, а Василий – Танинское. При жизни матери дарить Семена подмосковным селом Владимир Андреевич почему-то не захотел.

Оказался князь прав в своей заботе об Олене. Пережила Елена Ольгердовна мужа, пережила своих сыновей и, когда в 1433 году составила собственную духовную грамоту, думала уже о невестках-вдовах да внуках. Семен Владимирович не дождался Ногатинского – передавала его княгиня Олена, тогда уже монахиня родового Рождественского монастыря Евпраксия, вдове Василисе. Жена умершего Василия Ульяна получала село Богородское с деревнями. Видно, не была Олена лютой свекровью, видно, наследовала мягкий нрав своей матери, витебской княжны Марьи Ярославны. Пеклась она и о внуках.

В «Истории Москвы» И. Е. Забелин допустил ошибку, утверждая, что Елена Ольгердовна передала часть своего двора на кремлевском Подоле, под скатом обращенного к Москве-реке холма, супруге великого князя Василия II Васильевича Темного. Великой княгиней и в самом деле была внучка Олены Марья, но только не Ивановна, о которой хлопотала бабка, а Ярославна. Это Марье Ивановне отказала она «место под двором под старым на Подоле, где были владычии хоромы (двор Коломенского владыки. – Н. М.), а по животе внуку Василию». Василий Ярославич оставался последним представителем мужской части когда-то такой многолюдной княжеской семьи.

Коломенское рассудила княгиня отдать великому князю, а о Рождественском монастыре, «где ми самой лечи», решила – передать для вечного поминовения всех родных село Дьяковское со всеми деревнями и село Косино с тремя озерами.

Так случилось, и случалось нередко. И род многолюдный, и обещания московским князем даны были крепкие, и завещательницы сравнительно недавно не стало, а все московские земли рода Владимира Храброго вошли в 1416 году в духовную великого князя Василия II Васильевича Темного как его собственность и владение. Только за княгиней Василисой, вдовой Семена Владимировича, продолжало состоять село Ногатинское, которое «по животе ее» переходило к великой княгине.

Вопросы наследования относились в Древней Руси к самым сложным и спорным. Земля давалась и в удел или в вотчину, за службу, при разделе родительских владений. Владения княгинь делились на дареные, прикупные, наследственные, но и то права их должны были каждый раз подтверждаться. Чаще всего небольшая часть мужниных владений сохранялась за вдовой только пожизненно. Отходили к великому князю и земли князей, умиравших без наследников. Немалая доля завещалась ему всякими родственниками и родственницами, чтобы укреплять княжеский стол. В духовной грамоте великого князя Василия Васильевича закреплялось за его княгиней «село Дьяковское, что выменила у княгини у Василисы». Существовал и подобный род «промена» владений, к которому обращались и великие, и удельные князья.

Да и век князей в те неспокойные времена постоянных нашествий и междоусобиц долгим обычно не был. В походы начинали ходить подростками, ходили часто и трудно. Нелегко было уберечься от ран, от смерти на поле боя, еще труднее – от моровых поветрий. Младший из семерых сыновей Владимира Храброго и княгини Олены Василий Владимирович рассчитывать на большую долю не мог. Ладно и то, что стал серпуховско-перемышльским князем с придачей половины Углича, поделенного с братом Андреем. Летописцы жизни Василия Владимировича будто и заметили только то, что ходил двадцати лет от роду в великокняжеский поход против Нижнего Новгорода, – не хотели нижегородцы подчиняться Москве, несмотря на выданный князю ханский ярлык. А в 1527 году, когда «мор бысть велик во всех градех русских, мерли прыщом» – язвой, Василий Владимирович скончался, оставив бездетную вдову Ульяну.