Тем не менее к XIII веку благодаря арабским переводчикам Кордовы и Толедо в обиход вошли достаточно точные латинские версии многих сочинений Птолемея, Аристотеля, Платона, Евклида, Архимеда и Галена. Работы Птолемея стали практически синонимом астрономии и редко подвергались сомнению, хотя ведущие арабские астрономы, конечно, задавались вопросами, находя все больше ошибок в его системе, особенно в части движения планет. Как, например, в рамках Птолемеевой теории могла объясняться изменяющаяся яркость Меркурия и Венеры? Величайший ученый нового поколения Ибн Рушд (1126–1198), известный под именем Аверроэс и заработавший прозвище Комментатор за обширные комментарии к Аристотелю, писал: “Астрономическое знание наших дней не дает нам ничего, из чего могла бы следовать окружающая нас действительность. Модель, которую развивают ученые сегодня, согласуется с вычислениями, а не с тем, как действительно обстоят вещи”[219]. Король Альфонсо X Кастильский (1221–1284), ознакомившись с Птолемеевой моделью, по легенде, заметил, что, присутствуй он при создании мира, он дал бы Всемогущему пару неплохих советов.

С V века, когда Римская империя окончательно сошла со сцены, и до конца Возрождения на Западе доминировала римская католическая церковь. Первую часть этого периода монахи контролировали учебные заведения: ученики имели дело с ограниченными источниками, их учителя мало поощряли самостоятельные исследования или наблюдения. Научное знание в основном рассматривалось как подсобная дисциплина для понимания Библии. Блаженный Августин, один из самых открытых христианских мыслителей, писал:

По мере смягчения культурного климата и появления первых европейских университетов в Оксфорде (1096), Париже (1150–1170) и Болонье (1158) “Альмагест” проник в программу математического образования как в Европе, так и на Ближнем и Среднем Востоке, став естественным продолжением Евклидовых “Начал” и трактатов Автолика и Феодосия по сферической астрономии. Но даже тогда большинство студентов находили его слишком сложным и прибегали к чтению толкований, где обсуждались только элементарные солнечные проблемы.

С возникновением университетов стали появляться и фигуры, претендующие на главенство на интеллектуальной сцене Западной Европы. Монах-францисканец Роджер Бэкон (1214–1294) еще при жизни прославился как Doctor Mirabilis (Чудесный Учитель) благодаря широте и глубине знаний; некоторые называют его первым настоящим ученым. Когда Оксфорд получил свою университетскую хартию, Бэкон боролся за включение науки в программу обучения, настаивая на том, что она дополняет веру, а не отрицает ее. Повсюду присутствовало “знание напоказ, скрывающее глубокое невежество”[223]. Папа Климент I V, который познакомился с Бэконом, еще будучи Ги Фулькуа, папским легатом в Англии, написал своему старому другу, предлагая сочинить книгу о том, как следует учить наукам.

За полтора года Бэкон создал три больших тома, где не только излагал свои идеи по улучшению научных методов и по их преподаванию (например, он предлагал сделать лабораторные эксперименты частью образования), но и ожесточенно клеймил пороки духовенства. В следующие десять лет Бэкон предвосхитил огромное количество открытий и изобретений – магнитную стрелку компаса, конструкцию телескопа, линзу, пароход, самолет, механизм рентгенологии, причину возникновения радуги, принципы камеры обскуры, даже телевидение. Он также написал несколько сочинений по астрономии. Но папа Климент умер, не успев прочесть ни одной строчки, а его преемник Николай IV провозгласил сочинения Бэкона еретическими. В 1278 году Чудесный Учитель был брошен в темницу (вероятнее, был приговорен к домашнему аресту), где и провел следующие четырнадцать лет, умерев в возрасте восьмидесяти с лишним лет в 1294 году.

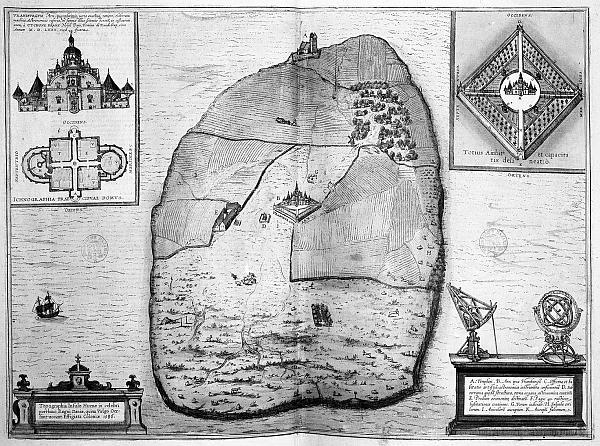

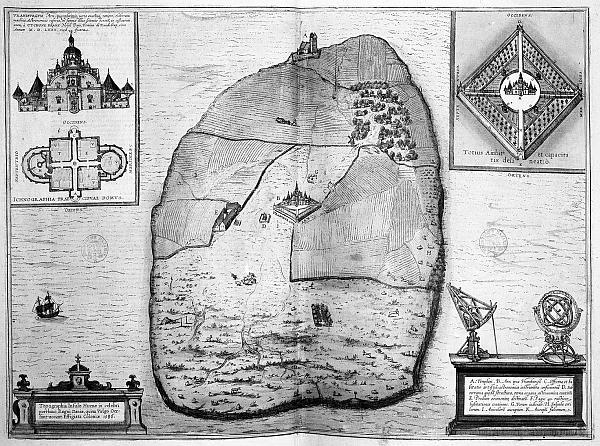

Голландский рисунок 1635 года с изображением “астролябии Лансберга”, устроенной по Птолемеевым принципам, согласно оригинальной подписи, однако изображение больше похоже на солнечные часы, с которыми сверяется человек (From Philips van Lansbergen, Philippi Lansbergii Opera omnia (Middleburgi Zelandi: Z. Roman, 1663))

Голландский рисунок 1635 года с изображением “астролябии Лансберга”, устроенной по Птолемеевым принципам, согласно оригинальной подписи, однако изображение больше похоже на солнечные часы, с которыми сверяется человек (From Philips van Lansbergen, Philippi Lansbergii Opera omnia (Middleburgi Zelandi: Z. Roman, 1663))

В последовавшие два столетия астрономы были заняты обработкой и другими операциями над небывалым изобилием таблиц, а университеты, несмотря на все резоны Бэкона, продолжали видеть в науке способ установления математических отношений между явлениями природы, вместо того чтобы проводить непредвзятые исследования на базе эмпирических данных и экспериментов. В итоге ученый вынужден был оттачивать свое мастерство в сложных предсказаниях [затмений] и в геометрических принципах, лежащих в основе бесконечного числа вычислительных таблиц.

Единственным исключением стало возрождение интереса к Аристотелю. До XII века его сочинения практически не были известны христианской Европе, но теперь они торжественно снова вошли в моду. В особенности много цитировалось “О небе”, где предполагалось, что наука должна искать причины явлений. Согласно Аристотелю, например, камень, падая к центру Земли, ускорялся потому, что, будучи земной природы, стремился домой. Все движение было переходом от “потенциала” к “действию”, реализацией того, что могло быть в основе природы объекта. Можно назвать это физикой задом наперед, но у данной системы было много последователей (Артур Кестлер сказал бы, что, когда мы проклинаем упрямое устройство или капризную машину, мы все обращаемся к Аристотелю[224]).

В конце XII века можно выделить две школы: строгие последователи Аристотеля и математики-астрономы, требовавшие от теории поддержки сложными таблицами и вычислениями. Бэкон помог разрешить противоречие между теориями Аристотеля и Птолемея путем нового объяснения способов взаимодействия разных хрустальных сфер. Его идея изобиловала понятиями внешних выпуклых и внутренних вогнутых поверхностей и была не лучше, чем у предшественников, но ей удалось сохранить мир и оставить обоих греческих мыслителей непотревоженными в их классическом каноне. И Аристотеля, и Птолемея продолжали преподавать студентам, а их несоответствия как друг с другом, так и с наблюдаемыми явлениями молчаливо принимались. Только в 1277 году парижский епископ приговорил двести девятнадцать утверждений Аристотеля, объявив ряд его учений ересью (такое, например, как вечность мироздания). Сторонники Аристотеля были вынуждены отступить.

Еще столетие спустя, в 1377 году, другой парижский клирик, Николай Орем, сочинил комментарий к Аристотелю, отметая его аргументы в пользу неподвижности Земли и объявляя этот вопрос относительным. Хотя Орем (позже ставший епископом Лизье) не смог окончательно убедить себя в том, что Земля действительно делала дневной оборот вокруг своей оси, он рассматривал такую возможность. Эта проверка древних допущений по поводу неподвижности земного шара была, как и арабская критика, всего лишь еще одной царапиной на корпусе надежной машины: греческая космология продолжала преспокойно катиться дальше, тщательно смазываемая попеременно церковью и наукой. Небесные тела, включая Солнце, двигались по своим постоянным окружностям, а Земля лежала неподвижно в центре вращающейся вселенной.

Но вскоре всему этому предстояло измениться.

Глава 9

Будучи подростком, Граучо Маркс[227] взял на себя ответственность за обучение своих братьев и однажды спросил у Харпо, старшего брата, какой формы наш мир. Харпо признался, что не очень знает. Тогда Граучо подсказал ему: “Какой формы мои запонки?” – Квадратные, – был ответ.

– Я имею в виду воскресные запонки, не на каждый день. Ну, скажи теперь, какая форма у Земли.

– По воскресеньям круглая, а по будням квадратная, – отвечал Харпо, вскоре после этого принявший сценическое амплуа немого[228].

Эта история насчитывает много лет, а сам вопрос – еще больше. Какой формы наш мир? В I веке н. э. Плиний Старший заключил, что Земля имеет форму шара, но у него была и запасная теория о “шишковидной форме”. Эрудит Исидор Севильский также объявил наш мир круглым, но при этом плоским, как колесо. Беда Достопочтенный считал мир сферическим, но не мог себе представить людей-антиподов на противоположной стороне шара. Эти мудрецы были одиноки в своих воззрениях, поскольку с V до конца X века Европа пребывала в уверенности о прямоугольной форме мира; ортодоксальная картография помещала в центр мира Иерусалим. Но когда в 999 году астроном Герберт стал папой Сильвестром II, он сделал сферу Плиния Старшего официальной доктриной церкви. В 1410 году появление Птолемеевой “Географии” на латыни подтвердило уже распространенную идею о круглом мире, а к концу столетия в связи с плаванием Колумба на поиски Индии мореплаватели и ученые также приняли модель сферической Земли, хотя и не знали ее размеров. Пришлось смениться еще многим поколениям, чтобы показать, что вращение планеты образует выпуклости на экваторе, так что сфера все-таки не идеальна[229].

Но где находилась наша планета по отношению к остальной вселенной? “Массы, – писал Уильям Манчестер, – продолжали верить, что наш мир был неподвижным диском, вокруг которого вращалось Солнце, а весь остальной космос состоял из рая, блаженно раскинувшегося над небесами и населенного херувимами, и ада, пылающего глубоко внизу под почвами Европы. Все верили в это и даже буквально знали это”[230]. Не совсем так – все большее число астрономов обнаруживали, что геоцентрическая модель вселенной не во всем сочетается с фактами. Мусульмане и христиане могли бесконечно пересматривать “Альмагест”, но ни один из вариантов прочтения не позволял рассчитать положение планет так, чтобы расчеты совпали с наблюдаемым, учитывая постоянно растущую точность наблюдений. Не то чтобы никто не мог догадаться: за четыреста лет до Аристарха Самосского (который выдвигал идею гелиоцентричного космоса) философы из северной Индии утверждали, что если Солнце – крупнейший объект в космосе, а сила тяжести удерживает космос воедино (а они считали верным и то и другое), то оно обязано быть в центре космоса. Были и другие: в начале XI века аль-Бируни пришел примерно к тем же заключениям, а немецкий теолог Николай Кузанский (1401–1464) уже размышлял о такой возможности. Но до изобретения печатного пресса и в отсутствие кого-либо, кто мог бы записать данные мысли, все это оставалось домыслами, быстро исчезающими с горизонта науки.

Когда в 1450 году Иоганн Гутенберг наконец изобрел наборный шрифт, эти теории смогли не только запечатлеться на бумаге, но и широко распространиться. Ученые получили возможность собирать частные библиотеки с доступом к одним и тем же печатным текстам, которые можно было обсуждать с коллегами в письмах независимо от расстояния. К началу XVI века типографии имелись в каждом крупном западноевропейском городе, суммарные тиражи достигали 6–9 млн экземпляров, а число наименований книг составляло более 35 тыс.

В 1465 году тридцатилетний астроном из Кенигсберга, Бавария, Иоганн Мюллер (1436–1476) начал писать сам и заказывать на стороне работы по астрономии вместе с альманахами и таблицами. Эти книги и статьи оказались крайне популярны, учитывая спрос на методы, помогающие в навигации и освоении новых земель, а также вечный интерес к астрологии. Через пять лет Мюллер обосновался в Нюрнберге, у него уже была собственная обсерватория и своя типография, а концу века каждое мало-мальски значимое сочинение по астрономии стало доступно на всем Западе.

И в этот момент на сцене появился Николай Коперник (1473–1543), скромный клирик из Восточной Пруссии, входившей тогда в Польское государство. Во время десятилетней учебы в Болонье и Падуе он также заинтересовался теориями космических сфер и, как и многие, столкнулся с тем, что приходилось вносить массу поправок, чтобы сгладить ошибки Птолемея[231]. Почему Меркурий и Венера никогда не удалялись далеко от Солнца, а Марс, Юпитер и Сатурн временами начинали двигаться в обратную сторону? Коперник был вынужден обратиться к идее гелиоцентрической системы, которая гораздо лучше соотносилась с действительностью, чем система Птолемея, хотя все еще была несовершенной: Коперник, как и другие, продолжал исходить из того, что орбиты планет имели форму окружности, а не эллипса. Земля стала одной из планет – он гнал эту идею прочь как абсурдную, но она упорно возвращалась.

В тридцать он вернулся в дом своего дяди-епископа (“на краю земли”, как он сам недовольно выражался), где построил простую обсерваторию в одной из башен окружающей собор стены. Следуя инструкциям “Альмагеста”, он соорудил такие же грубые деревянные приборы, которыми астрономы пользовались веками, и проводил ночи за наблюдением звезд. Около 1514 года он напечатал и начал распространять свое сочинение, позже названное учеными De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus, или “Малый комментарий”, где излагал свое видение гелиоцентрической системы и спрашивал мнения у друзей и ученых коллег. В это время католическая церковь преисполнилась большого энтузиазма по поводу учености и поощряла оригинальные научные исследования, если они открыто не восставали против ее доктрины. Когда папа Лев X отреагировал положительно, а либеральные члены курии тоже дали понять о своем одобрении, Коперник стал планировать публикацию более существенного сочинения. Можно было бы ожидать, что и первоначальный набросок был достаточно противоречивым, но на этой стадии официальные инстанции никак не намекали на грядущую бурю.

В 1532 году новая система Коперника была впервые представлена ни много ни мало личным секретарем папы перед узким кругом приглашенных в Ватиканских садах. Секретарь хорошо подготовился, слушатели было приятно впечатлены. Коперник начал путь к славе, еще ничего не опубликовав. И тем не менее он долго колебался – отчасти потому, что он не мог найти никакого прямого доказательства вращения Земли (не говоря уж о вращении вокруг Солнца), а отчасти потому, что подозревал протестантов с их буквальным прочтением Библии в гораздо более критичном отношении, чем отношение ватиканских друзей. Прошло более тридцати лет со времен “Малого комментария”, прежде чем он разрешил включить фрагмент сочинения, над которым работал, в книгу по тригонометрии[232]. В полном виде сочинение De revolutionibus orbium coelestium (“О вращении небесных сфер”) вышло в 1543 году тиражом несколько сотен экземпляров, двести двенадцать страниц формата фолио. К тому времени стареющему канонику было семьдесят, он страдал апоплексией и был наполовину парализован. Легенда гласит, что он успел увидеть первый отпечатанный экземпляр за несколько часов до смерти.

“Страх, что меня станут презирать за новизну и бессмысленность мнений, чуть не побудил меня отказаться от продолжения задуманного произведения”, – пишет Коперник. Но одновременно с этим он претендовал на научное признание. Действительно, в сопроводительном письме папе Павлу I I I (понтифику, отлучившему от церкви Генриха VIII и укрепившему позиции инквизиции)[233]он признавал, что впервые узнал о возможном вращении Земли из Цицерона, а читая Плутарха, открыл, что у этой точки зрения были свои сторонники. Но, сперва отдав должное вкладу Аристарха Самосского, впоследствии Коперник вычеркнул из рукописи все упоминания о нем[234]. Коперник, однако, превзошел Аристарха в том, что предложил более точную модель вращения планет вокруг Солнца. Меркурий у него обращался примерно за восемьдесят дней (современная цифра – 87,97 дня), Венера – за девять месяцев (современная цифра – 224,7 дня), пара Земля – Луна – за год, Марс – за два неполных земных года (1,88), Юпитер – за двенадцать (11,86), а Сатурн – за тридцать лет (29,4): все оценки вполне адекватные. Ученый даже смог оценить с погрешностью в 5 % максимальные и минимальные расстояния от планет до Солнца.

Коперник также предположил, что Земля вращается вокруг Солнца, полностью оборачиваясь вокруг своей оси каждые 24 ч (из-за чего возникает ощущение, что звезды вращаются в противоположном направлении). Он расставил шесть известных тогда планет в правильной последовательности – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, – но дальше не продвинулся. Звездная сфера оставалась неподвижной, а траектории планет – окружностями, а не эллипсами. Не все ответы Коперника были верны, но его достижений хватило для возникновения ожесточенной дискуссии. Протестанты с самого начала считали его идеи кощунством. Мартин Лютер (1483–1546), один из тех церковных лидеров, кто усмотрел в новой теории не только шокирующую новизну, но и серьезную ошибку, спрашивал открытым текстом: “Кто осмелится поставить авторитет Коперника выше Святого Духа?” В конце концов, продолжал он, Иисус Навин велел остановиться Солнцу, а не Земле[235].

До тех пор пока идеи Коперника оставались предположениями, Рим хранил молчание, равно как и интеллектуалы из стана церкви. В течение полувека после смерти ученого большинство астрономов признавали важность его теории в частном порядке, но публично по-прежнему придерживались мнения о неподвижной Земле. “Гелиоцентрическая теория была принята далеко не повсеместно вплоть до времен Ньютона, – писал астроном Патрик Мур, – а в странах, далеких от средиземноморской культуры, старые идеи продержались еще дольше”[236]. В Китае и Японии миссионеры-иезуиты продолжали распространять общепринятую космологию. Идея огромной и неведомой вселенной, в которой Земля – лишь небольшая частица, поставила бы значительную часть идейного аппарата христианства под угрозу, это было бы нелегким предприятием. Реакция крещеного мира напоминала историю о викторианской супруге каноника в Вустере, которая, услыхав о теории Дарвина и происхождении людей от обезьяноподобных существ, воскликнула: “От обезьян! Будем надеяться, что это неправда. Но если это так – будем молиться, чтобы об этом не стало широко известно”[237].

Коперник никогда не был упрямым революционером и собирался оживить Птолемееву традицию математической астрономии, а вовсе не подрывать ее. Его расчеты раз за разом оказывались рядом с Птолемеевыми, да и сама структура De revolutionibus отражала “Альмагест”, а таблицы были не точнее, чем принятые ранее. “Если бы не Тихо Браге и Кеплер, – язвительно заключает Отто Нейгебауэр, – система Коперника работала бы на увековечивание Птолемеевой системы в слегка усложненной форме, которая более по душе философам”[238]. Артур Кестлер был еще суровее: на почти четырехстах страницах, посвященных периоду от Коперника до Галилея, он хоронит репутацию польского каноника, по характеру “сварливого педанта без проблеска таланта или иррационального чутья настоящего гения, который, ухватившись за хорошую идею, распространил ее на плохую систему и терпеливо корпел над тем, чтобы нагромоздить в своем труде еще больше эпициклов и деферентов, превратив его в самую скучную и самую невозможную для чтения книгу среди книг, делавших историю”[239]. Но все же Коперник действительно дал первый импульс настоящей революции. Он первым пришел к мысли, что Земля оборачивается вокруг своей оси каждые 24 часа, одновременно вращаясь вокруг Солнца, и разработал на этой основе полноценную теорию. В 1546 году, спустя три года после его смерти, родился астроном, модель космоса которого сохраняла многое от Коперниковой гелиоцентрической теории, но не подразумевала движение Земли. Тихо Браге родился в знатной датской семье и вырос протестантом, унаследовав мировоззрение, ограниченное строгой интерпретацией Писания. Первое затмение он увидел, будучи веснушчатым мальчишкой четырнадцати лет от роду, и был поражен тем, что его предсказали с точностью до дня. Как же мог несовершенный человек предсказать величественные движения небесных сфер? Браге принялся за изучение астрономии. В шестнадцать лет он наблюдал, как соединение Юпитера и Сатурна, предсказанное действующим юлианским календарем на 25 августа 1563 года, опоздало на два дня, если исходить из таблиц Коперника, и на целый месяц, если исходить из таблиц Птолемея (соединением в астрономии называют максимальное сближение двух тел на небосводе, когда совпадают их эллиптические долготы)[240]. Тогда Тихо Браге понял, что астрономическая система отчаянно нуждается в модернизации. И именно это станет его делом.

С V века, когда Римская империя окончательно сошла со сцены, и до конца Возрождения на Западе доминировала римская католическая церковь. Первую часть этого периода монахи контролировали учебные заведения: ученики имели дело с ограниченными источниками, их учителя мало поощряли самостоятельные исследования или наблюдения. Научное знание в основном рассматривалось как подсобная дисциплина для понимания Библии. Блаженный Августин, один из самых открытых христианских мыслителей, писал:

Нет нужды исследовать природу вещей, как поступают те, кого греки называют физиками; не следует беспокоиться, если христианин не знает чего-нибудь о силе и числе стихий, о движении, строе и затмении звезд, о форме неба… Для христианина достаточно верить, что причина тварей небесных и земных, видимых и невидимых заключается только в благости Творца, Который есть единый и истинный Бог[220].Профессор Джон Норт (Тринити-колледж, Кембридж), скрупулезнейший историк данного периода, добавляет: “В общем и целом христианин видел себя униженным и жалким созданием, единственной надеждой которого оставались молитва и раскаяние и для которого рациональное постижение планетного вращения было в высшей степени нерелевантным занятием”[221]. В такой ситуации вполне естественно, что астрология продолжала быть полноценной частью повседневности, в то время как немногочисленные оставшиеся астрономы собирали данные и повышали точность различных формул и параметров. Астрология стала покровительницей астрономии, поскольку обеспечивала рынок для трактатов и таблиц и тем самым – сохранность работ, которые иначе бы просто исчезли[222]. Впрочем, расширение христианства с его концепцией единого творящего божества дало дорогу научному подходу к восприятию механизма окружающего мира благодаря отторжению заклинаний, предзнаменований, видений и прочей оккультной чепухи, которая примкнула к астрологии. Поначалу это не очень помогло астрономии. С одной стороны, действительно, ни один средневековый студент не мог получить степень без понимания основ изучения небес, с другой, средневековые христианские университеты, беря пример с церкви, никогда не пускали астрономию в первый ряд: она могла входить в каждый вводный курс, но преподавалась на элементарном уровне, и основные недостатки греческой космологии переходили от поколения к поколению.

По мере смягчения культурного климата и появления первых европейских университетов в Оксфорде (1096), Париже (1150–1170) и Болонье (1158) “Альмагест” проник в программу математического образования как в Европе, так и на Ближнем и Среднем Востоке, став естественным продолжением Евклидовых “Начал” и трактатов Автолика и Феодосия по сферической астрономии. Но даже тогда большинство студентов находили его слишком сложным и прибегали к чтению толкований, где обсуждались только элементарные солнечные проблемы.

С возникновением университетов стали появляться и фигуры, претендующие на главенство на интеллектуальной сцене Западной Европы. Монах-францисканец Роджер Бэкон (1214–1294) еще при жизни прославился как Doctor Mirabilis (Чудесный Учитель) благодаря широте и глубине знаний; некоторые называют его первым настоящим ученым. Когда Оксфорд получил свою университетскую хартию, Бэкон боролся за включение науки в программу обучения, настаивая на том, что она дополняет веру, а не отрицает ее. Повсюду присутствовало “знание напоказ, скрывающее глубокое невежество”[223]. Папа Климент I V, который познакомился с Бэконом, еще будучи Ги Фулькуа, папским легатом в Англии, написал своему старому другу, предлагая сочинить книгу о том, как следует учить наукам.

За полтора года Бэкон создал три больших тома, где не только излагал свои идеи по улучшению научных методов и по их преподаванию (например, он предлагал сделать лабораторные эксперименты частью образования), но и ожесточенно клеймил пороки духовенства. В следующие десять лет Бэкон предвосхитил огромное количество открытий и изобретений – магнитную стрелку компаса, конструкцию телескопа, линзу, пароход, самолет, механизм рентгенологии, причину возникновения радуги, принципы камеры обскуры, даже телевидение. Он также написал несколько сочинений по астрономии. Но папа Климент умер, не успев прочесть ни одной строчки, а его преемник Николай IV провозгласил сочинения Бэкона еретическими. В 1278 году Чудесный Учитель был брошен в темницу (вероятнее, был приговорен к домашнему аресту), где и провел следующие четырнадцать лет, умерев в возрасте восьмидесяти с лишним лет в 1294 году.

В последовавшие два столетия астрономы были заняты обработкой и другими операциями над небывалым изобилием таблиц, а университеты, несмотря на все резоны Бэкона, продолжали видеть в науке способ установления математических отношений между явлениями природы, вместо того чтобы проводить непредвзятые исследования на базе эмпирических данных и экспериментов. В итоге ученый вынужден был оттачивать свое мастерство в сложных предсказаниях [затмений] и в геометрических принципах, лежащих в основе бесконечного числа вычислительных таблиц.

Единственным исключением стало возрождение интереса к Аристотелю. До XII века его сочинения практически не были известны христианской Европе, но теперь они торжественно снова вошли в моду. В особенности много цитировалось “О небе”, где предполагалось, что наука должна искать причины явлений. Согласно Аристотелю, например, камень, падая к центру Земли, ускорялся потому, что, будучи земной природы, стремился домой. Все движение было переходом от “потенциала” к “действию”, реализацией того, что могло быть в основе природы объекта. Можно назвать это физикой задом наперед, но у данной системы было много последователей (Артур Кестлер сказал бы, что, когда мы проклинаем упрямое устройство или капризную машину, мы все обращаемся к Аристотелю[224]).

В конце XII века можно выделить две школы: строгие последователи Аристотеля и математики-астрономы, требовавшие от теории поддержки сложными таблицами и вычислениями. Бэкон помог разрешить противоречие между теориями Аристотеля и Птолемея путем нового объяснения способов взаимодействия разных хрустальных сфер. Его идея изобиловала понятиями внешних выпуклых и внутренних вогнутых поверхностей и была не лучше, чем у предшественников, но ей удалось сохранить мир и оставить обоих греческих мыслителей непотревоженными в их классическом каноне. И Аристотеля, и Птолемея продолжали преподавать студентам, а их несоответствия как друг с другом, так и с наблюдаемыми явлениями молчаливо принимались. Только в 1277 году парижский епископ приговорил двести девятнадцать утверждений Аристотеля, объявив ряд его учений ересью (такое, например, как вечность мироздания). Сторонники Аристотеля были вынуждены отступить.

Еще столетие спустя, в 1377 году, другой парижский клирик, Николай Орем, сочинил комментарий к Аристотелю, отметая его аргументы в пользу неподвижности Земли и объявляя этот вопрос относительным. Хотя Орем (позже ставший епископом Лизье) не смог окончательно убедить себя в том, что Земля действительно делала дневной оборот вокруг своей оси, он рассматривал такую возможность. Эта проверка древних допущений по поводу неподвижности земного шара была, как и арабская критика, всего лишь еще одной царапиной на корпусе надежной машины: греческая космология продолжала преспокойно катиться дальше, тщательно смазываемая попеременно церковью и наукой. Небесные тела, включая Солнце, двигались по своим постоянным окружностям, а Земля лежала неподвижно в центре вращающейся вселенной.

Но вскоре всему этому предстояло измениться.

Глава 9

Земля движется

В середине всего находится Солнце. Действительно… кто мог бы поместить этот светильник в другом и лучшем месте… Ведь не напрасно некоторые называют Солнце светильником мира[225].

Николай Коперник

Рассказывают о новом астрологе, который хочет доказать, будто Земля движется и оборачивается вокруг себя, а не небо, Солнце и Луна… Этот глупец хочет перевернуть все искусство астрономии[226].

Мартин Лютер

Будучи подростком, Граучо Маркс[227] взял на себя ответственность за обучение своих братьев и однажды спросил у Харпо, старшего брата, какой формы наш мир. Харпо признался, что не очень знает. Тогда Граучо подсказал ему: “Какой формы мои запонки?” – Квадратные, – был ответ.

– Я имею в виду воскресные запонки, не на каждый день. Ну, скажи теперь, какая форма у Земли.

– По воскресеньям круглая, а по будням квадратная, – отвечал Харпо, вскоре после этого принявший сценическое амплуа немого[228].

Эта история насчитывает много лет, а сам вопрос – еще больше. Какой формы наш мир? В I веке н. э. Плиний Старший заключил, что Земля имеет форму шара, но у него была и запасная теория о “шишковидной форме”. Эрудит Исидор Севильский также объявил наш мир круглым, но при этом плоским, как колесо. Беда Достопочтенный считал мир сферическим, но не мог себе представить людей-антиподов на противоположной стороне шара. Эти мудрецы были одиноки в своих воззрениях, поскольку с V до конца X века Европа пребывала в уверенности о прямоугольной форме мира; ортодоксальная картография помещала в центр мира Иерусалим. Но когда в 999 году астроном Герберт стал папой Сильвестром II, он сделал сферу Плиния Старшего официальной доктриной церкви. В 1410 году появление Птолемеевой “Географии” на латыни подтвердило уже распространенную идею о круглом мире, а к концу столетия в связи с плаванием Колумба на поиски Индии мореплаватели и ученые также приняли модель сферической Земли, хотя и не знали ее размеров. Пришлось смениться еще многим поколениям, чтобы показать, что вращение планеты образует выпуклости на экваторе, так что сфера все-таки не идеальна[229].

Но где находилась наша планета по отношению к остальной вселенной? “Массы, – писал Уильям Манчестер, – продолжали верить, что наш мир был неподвижным диском, вокруг которого вращалось Солнце, а весь остальной космос состоял из рая, блаженно раскинувшегося над небесами и населенного херувимами, и ада, пылающего глубоко внизу под почвами Европы. Все верили в это и даже буквально знали это”[230]. Не совсем так – все большее число астрономов обнаруживали, что геоцентрическая модель вселенной не во всем сочетается с фактами. Мусульмане и христиане могли бесконечно пересматривать “Альмагест”, но ни один из вариантов прочтения не позволял рассчитать положение планет так, чтобы расчеты совпали с наблюдаемым, учитывая постоянно растущую точность наблюдений. Не то чтобы никто не мог догадаться: за четыреста лет до Аристарха Самосского (который выдвигал идею гелиоцентричного космоса) философы из северной Индии утверждали, что если Солнце – крупнейший объект в космосе, а сила тяжести удерживает космос воедино (а они считали верным и то и другое), то оно обязано быть в центре космоса. Были и другие: в начале XI века аль-Бируни пришел примерно к тем же заключениям, а немецкий теолог Николай Кузанский (1401–1464) уже размышлял о такой возможности. Но до изобретения печатного пресса и в отсутствие кого-либо, кто мог бы записать данные мысли, все это оставалось домыслами, быстро исчезающими с горизонта науки.

Когда в 1450 году Иоганн Гутенберг наконец изобрел наборный шрифт, эти теории смогли не только запечатлеться на бумаге, но и широко распространиться. Ученые получили возможность собирать частные библиотеки с доступом к одним и тем же печатным текстам, которые можно было обсуждать с коллегами в письмах независимо от расстояния. К началу XVI века типографии имелись в каждом крупном западноевропейском городе, суммарные тиражи достигали 6–9 млн экземпляров, а число наименований книг составляло более 35 тыс.

В 1465 году тридцатилетний астроном из Кенигсберга, Бавария, Иоганн Мюллер (1436–1476) начал писать сам и заказывать на стороне работы по астрономии вместе с альманахами и таблицами. Эти книги и статьи оказались крайне популярны, учитывая спрос на методы, помогающие в навигации и освоении новых земель, а также вечный интерес к астрологии. Через пять лет Мюллер обосновался в Нюрнберге, у него уже была собственная обсерватория и своя типография, а концу века каждое мало-мальски значимое сочинение по астрономии стало доступно на всем Западе.

И в этот момент на сцене появился Николай Коперник (1473–1543), скромный клирик из Восточной Пруссии, входившей тогда в Польское государство. Во время десятилетней учебы в Болонье и Падуе он также заинтересовался теориями космических сфер и, как и многие, столкнулся с тем, что приходилось вносить массу поправок, чтобы сгладить ошибки Птолемея[231]. Почему Меркурий и Венера никогда не удалялись далеко от Солнца, а Марс, Юпитер и Сатурн временами начинали двигаться в обратную сторону? Коперник был вынужден обратиться к идее гелиоцентрической системы, которая гораздо лучше соотносилась с действительностью, чем система Птолемея, хотя все еще была несовершенной: Коперник, как и другие, продолжал исходить из того, что орбиты планет имели форму окружности, а не эллипса. Земля стала одной из планет – он гнал эту идею прочь как абсурдную, но она упорно возвращалась.

В тридцать он вернулся в дом своего дяди-епископа (“на краю земли”, как он сам недовольно выражался), где построил простую обсерваторию в одной из башен окружающей собор стены. Следуя инструкциям “Альмагеста”, он соорудил такие же грубые деревянные приборы, которыми астрономы пользовались веками, и проводил ночи за наблюдением звезд. Около 1514 года он напечатал и начал распространять свое сочинение, позже названное учеными De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus, или “Малый комментарий”, где излагал свое видение гелиоцентрической системы и спрашивал мнения у друзей и ученых коллег. В это время католическая церковь преисполнилась большого энтузиазма по поводу учености и поощряла оригинальные научные исследования, если они открыто не восставали против ее доктрины. Когда папа Лев X отреагировал положительно, а либеральные члены курии тоже дали понять о своем одобрении, Коперник стал планировать публикацию более существенного сочинения. Можно было бы ожидать, что и первоначальный набросок был достаточно противоречивым, но на этой стадии официальные инстанции никак не намекали на грядущую бурю.

В 1532 году новая система Коперника была впервые представлена ни много ни мало личным секретарем папы перед узким кругом приглашенных в Ватиканских садах. Секретарь хорошо подготовился, слушатели было приятно впечатлены. Коперник начал путь к славе, еще ничего не опубликовав. И тем не менее он долго колебался – отчасти потому, что он не мог найти никакого прямого доказательства вращения Земли (не говоря уж о вращении вокруг Солнца), а отчасти потому, что подозревал протестантов с их буквальным прочтением Библии в гораздо более критичном отношении, чем отношение ватиканских друзей. Прошло более тридцати лет со времен “Малого комментария”, прежде чем он разрешил включить фрагмент сочинения, над которым работал, в книгу по тригонометрии[232]. В полном виде сочинение De revolutionibus orbium coelestium (“О вращении небесных сфер”) вышло в 1543 году тиражом несколько сотен экземпляров, двести двенадцать страниц формата фолио. К тому времени стареющему канонику было семьдесят, он страдал апоплексией и был наполовину парализован. Легенда гласит, что он успел увидеть первый отпечатанный экземпляр за несколько часов до смерти.

“Страх, что меня станут презирать за новизну и бессмысленность мнений, чуть не побудил меня отказаться от продолжения задуманного произведения”, – пишет Коперник. Но одновременно с этим он претендовал на научное признание. Действительно, в сопроводительном письме папе Павлу I I I (понтифику, отлучившему от церкви Генриха VIII и укрепившему позиции инквизиции)[233]он признавал, что впервые узнал о возможном вращении Земли из Цицерона, а читая Плутарха, открыл, что у этой точки зрения были свои сторонники. Но, сперва отдав должное вкладу Аристарха Самосского, впоследствии Коперник вычеркнул из рукописи все упоминания о нем[234]. Коперник, однако, превзошел Аристарха в том, что предложил более точную модель вращения планет вокруг Солнца. Меркурий у него обращался примерно за восемьдесят дней (современная цифра – 87,97 дня), Венера – за девять месяцев (современная цифра – 224,7 дня), пара Земля – Луна – за год, Марс – за два неполных земных года (1,88), Юпитер – за двенадцать (11,86), а Сатурн – за тридцать лет (29,4): все оценки вполне адекватные. Ученый даже смог оценить с погрешностью в 5 % максимальные и минимальные расстояния от планет до Солнца.

Коперник также предположил, что Земля вращается вокруг Солнца, полностью оборачиваясь вокруг своей оси каждые 24 ч (из-за чего возникает ощущение, что звезды вращаются в противоположном направлении). Он расставил шесть известных тогда планет в правильной последовательности – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, – но дальше не продвинулся. Звездная сфера оставалась неподвижной, а траектории планет – окружностями, а не эллипсами. Не все ответы Коперника были верны, но его достижений хватило для возникновения ожесточенной дискуссии. Протестанты с самого начала считали его идеи кощунством. Мартин Лютер (1483–1546), один из тех церковных лидеров, кто усмотрел в новой теории не только шокирующую новизну, но и серьезную ошибку, спрашивал открытым текстом: “Кто осмелится поставить авторитет Коперника выше Святого Духа?” В конце концов, продолжал он, Иисус Навин велел остановиться Солнцу, а не Земле[235].

До тех пор пока идеи Коперника оставались предположениями, Рим хранил молчание, равно как и интеллектуалы из стана церкви. В течение полувека после смерти ученого большинство астрономов признавали важность его теории в частном порядке, но публично по-прежнему придерживались мнения о неподвижной Земле. “Гелиоцентрическая теория была принята далеко не повсеместно вплоть до времен Ньютона, – писал астроном Патрик Мур, – а в странах, далеких от средиземноморской культуры, старые идеи продержались еще дольше”[236]. В Китае и Японии миссионеры-иезуиты продолжали распространять общепринятую космологию. Идея огромной и неведомой вселенной, в которой Земля – лишь небольшая частица, поставила бы значительную часть идейного аппарата христианства под угрозу, это было бы нелегким предприятием. Реакция крещеного мира напоминала историю о викторианской супруге каноника в Вустере, которая, услыхав о теории Дарвина и происхождении людей от обезьяноподобных существ, воскликнула: “От обезьян! Будем надеяться, что это неправда. Но если это так – будем молиться, чтобы об этом не стало широко известно”[237].

Коперник никогда не был упрямым революционером и собирался оживить Птолемееву традицию математической астрономии, а вовсе не подрывать ее. Его расчеты раз за разом оказывались рядом с Птолемеевыми, да и сама структура De revolutionibus отражала “Альмагест”, а таблицы были не точнее, чем принятые ранее. “Если бы не Тихо Браге и Кеплер, – язвительно заключает Отто Нейгебауэр, – система Коперника работала бы на увековечивание Птолемеевой системы в слегка усложненной форме, которая более по душе философам”[238]. Артур Кестлер был еще суровее: на почти четырехстах страницах, посвященных периоду от Коперника до Галилея, он хоронит репутацию польского каноника, по характеру “сварливого педанта без проблеска таланта или иррационального чутья настоящего гения, который, ухватившись за хорошую идею, распространил ее на плохую систему и терпеливо корпел над тем, чтобы нагромоздить в своем труде еще больше эпициклов и деферентов, превратив его в самую скучную и самую невозможную для чтения книгу среди книг, делавших историю”[239]. Но все же Коперник действительно дал первый импульс настоящей революции. Он первым пришел к мысли, что Земля оборачивается вокруг своей оси каждые 24 часа, одновременно вращаясь вокруг Солнца, и разработал на этой основе полноценную теорию. В 1546 году, спустя три года после его смерти, родился астроном, модель космоса которого сохраняла многое от Коперниковой гелиоцентрической теории, но не подразумевала движение Земли. Тихо Браге родился в знатной датской семье и вырос протестантом, унаследовав мировоззрение, ограниченное строгой интерпретацией Писания. Первое затмение он увидел, будучи веснушчатым мальчишкой четырнадцати лет от роду, и был поражен тем, что его предсказали с точностью до дня. Как же мог несовершенный человек предсказать величественные движения небесных сфер? Браге принялся за изучение астрономии. В шестнадцать лет он наблюдал, как соединение Юпитера и Сатурна, предсказанное действующим юлианским календарем на 25 августа 1563 года, опоздало на два дня, если исходить из таблиц Коперника, и на целый месяц, если исходить из таблиц Птолемея (соединением в астрономии называют максимальное сближение двух тел на небосводе, когда совпадают их эллиптические долготы)[240]. Тогда Тихо Браге понял, что астрономическая система отчаянно нуждается в модернизации. И именно это станет его делом.