В те самые годы, когда Пьетро Аретино высмеивал эпигонов гуманизма и непочтительно обзывал гуманистов педантами, в церквах Венеции и венецианских владениях на континенте стали впервые читаться лекции по математике, а распря Кардано и Феррари с Тартальей вызывала такой же интерес, как сто лет назад certame coronorio, состязание о поэтическом венке во Флоренции. А в годы, когда Вазари строил свою историю итальянского искусства, в которой видел некий итог эволюции, если не завершившейся, то завершающейся, Тарталья выпускал свою математическую энциклопедию, которая, по его мнению, должна была стать настольной книгой для людей, имеющих дело с применением математики в практической жизни.

И это было все тем же Ренессансом. Ибо Ренессанс не кончился ни после разгрома Рима в 1527 году, ни после сокрушения Флорентийской республики в 1530 году. Буржуазия, выбитая из господствующих экономических, социальных и политических позиций, продолжала свою культурную работу еще долго после того, как феодальная реакция одержала обе свои победы. И эта работа получила свое направление в классовом интересе буржуазии. Новые хозяева политической жизни старались воспользоваться ее плодами в своих целях. Эти новые интересы формально осуществлялись в рамках старых ренессансных традиций: формальные толчки для новых исследований давались древними. Только вместо Цицерона и Платона обращались к Архимеду и Евклиду, позднее к Диофанту. И идеи, почерпнутые у древних, разрабатывались применительно к тем потребностям, которые выдвигала жизнь. Пути этого приспособления к жизни легко проследить по первому большому сочинению того же Тартальи Quesiti et envenzioni diversi, которое недаром ведь возникло на территории Венецианской республики, единственного буржуазного государства, не павшего под ударами феодальной реакции. Но плодами социального заказа буржуазии пользовались и другие классы. В этом отношении удивительно характерна сцена, увековеченная Тартальей и рисующая, как Франческо Мариа делла Ровере выпытывал у него математическое объяснение полета ядра и как великий математик безуспешно старался объяснить тугому на понимание кондотьеру, что такое траектория и что такое касательная. Научное построение законов математики было одним из завещаний побежденной временно буржуазии, а представители восстановленной феодальной власти интересовались только тем, что непосредственно их касалось.

Леонардо – самый яркий предвестник и выразитель этого нового поворота. Он лучше всех предчувствовал, как велик будет его охват. И многие из задач, которые этому математическому направлению суждено было решить, были уже им поставлены.

Это тоже было его вкладом в культуру Возрождения. Он не умел найти настоящим образом применение тому новому методу, основы которого он ясно формулировал и великую теоретическую ценность которого отчетливо себе представлял. Но одно то, что тетради Леонардо, попавшие в руки Кардано, оплодотворили его искания и дали ему толчок для дальнейших исследований, обеспечивает Леонардо почетное место в той цепи имен, которая ведет к Галилею.

Если мы сопоставим Леонардо с другим художником, который был больше чем на сорок лет моложе его, с Бенвенуто Челлини, это будет сейчас же видно. Трудно подыскать двух людей более разных, чем Леонардо и Бенвенуто. Леонардо был весь рефлекс, бесконечная углубленность в мысль. Когда ему нужно было что-нибудь делать, он колебался без конца, нерешительно мялся, бросал, едва успевши начать, охотнее всего уничтожал начатое. А Бенвенуто действовал, не удосуживаясь подумать, подчиняясь страсти и инстинкту, минутному порыву, никогда не жалея о сделанном, хотя бы то были кровавые или некрасивые поступки, и не видел в них ничего плохого. Воля в нем была, как стальная пружина, аффект – как взрывчатое вещество. У Леонардо воля была вялая, а аффекты подавлены. Поэтому и в искусстве своем он был великий медлитель. Сколько времени и с какими причудами писал он хотя бы портрет Моны Лизы! А как Бенвенуто отливал Персея? Это была дикая горячка, смена одного неистовства другим, головокружительное – сокрушительное и созидательное одновременно – творчество: мебель дробилась и летела в печь, серебро, сколько было в доме, сыпалось в плавку, тревога душила, захватывала дух.

И обоим с трудом находилось место в обществе итальянского Ренессанса. Один эмигрировал потому, что не умел брать там, где все давалось, – стоило лишь сделать небольшое усилие; другой – потому, что хотел брать и там, где ему вовсе не предлагалось, и притом с применением некоторого насилия.

Что у них общего? То, что было общим у всей итальянской интеллигенции на рубеже XV и XVI веков. Творческий энтузиазм к искусству у Челлини, к науке и искусству у Винчи, то, что Энгельс называл отсутствием буржуазной ограниченности у людей, создававших современное господство буржуазии. В разбойничьей душе Бенвенуто этот энтузиазм был внедрен так же крепко, как и в душе Леонардо, мыслителя, спокойно поднимавшегося на никому не доступные вершины научного созерцания, как и в душе любого яркого представителя интеллигенции. Интересы буржуазии требовали непрерывных вспышек этого творческого энтузиазма, ибо он был необходимым условием создания некоторых особенных факторов, служивших ей в ее классовой борьбе. Мы видели, почему одним из таких особенных факторов стала наука. По другим причинам таким же фактором было искусство.

Но в творчестве Леонардо была одна черта, которая создала ему в том самом буржуазном обществе Ренессанса, которого он был лучшим украшением, какое-то совсем отдельное от других положение.

Вскормленный Флоренцией при закатных огнях буржуазного великолепия, приемыш Милана, где политическая обстановка еще ярче вскрывала непрочность буржуазной культуры, Леонардо не сумел стать для нее своим, необходимым, занять в ней какое-то неотъемлемое место. Во Флоренции Лоренцо относился к нему с опаской, в Милане Моро перед ним преклонялся, но не верил ему вполне. И потому ни тут, ни там, да и нигде, пока был в Италии, он не видел себе такой награды, на какую считал себя вправе рассчитывать: настоящим достатком он не пользовался в Италии никогда и нигде, не так, как Тициан, Рафаэль, Микеланджело или даже такой скромный в сравнении с ним художник, как Джулио Романо. А подчас он по-настоящему чувствовал себя в Италии лишним. Eго трагедией было ощущение непризнанности, культурное одиночество.

Он принимал культуру своего общества с каким-то величественным и спокойным равнодушием, любил ее блеск и не опьянялся им, видел ее гниль и не чувствовал к ней отвращения. Он лишь спокойно отмечал иногда то, что считал в ней уродливым. Но обращал внимание далеко не на все. Прежде всего он не любил судить ни о чем, подчиняясь какому-нибудь моральному критерию. Подобно тому, как его младший современник Макиавелли отбрасывает моральные критерии в вопросах политики, Леонардо отбрасывает их в вопросе бытовых оценок. Он незаметно выбрал себе позицию по ту сторону добра и зла. Его критерий вполне личный: эгоцентризм. «Зло, которое мне не вредит, – все равно что добро, которое не приносит мне пользы». А если зло вредит другим, это его не касается. Для него не существует пороков, которые не были бы в каком-то отношении благодетельны. «Похоть служит продолжению рода. Прожорливость поддерживает жизнь. Страх или боязливость удлиняют жизнь. Боль спасает орган».

Его мысль, чтобы прийти к выводу о недопустимости преступления, должна предварительно впитать в себя аргументы научные или эстетические или те и другие вместе. Почему, например, осуждается убийство? «О ты, знакомящийся по моему труду с чудесными творениями природы, если ты признаешь, что будет грехом (cosa nefauda) ее разрушение, то подумай, что грехом тягчайшим будет лишение жизни человека. Если его сложение представляется тебе удивительным произведением искусства (maraviglioso artifizio), то подумай, что оно ничто по сравнению с душой, которая живет в таком обиталище…» Убийство не есть для Леонардо противообщественный акт, преступление, разрушающее основы общежития, а просто непонимание научных и эстетических истин. В таких заявлениях Леонардо очень далеко уходит от ренессансного канона. Но, даже когда он высказывается в духе ренессансного канона, он обставляет свои высказывания кучей всяких оговорок. Про добродетель, например, Леонардо мог говорить раз-другой совсем по канону; без этого было нельзя. «Добродетель – наше истинное благо, истинное счастье (premio) того, кто ею обладает». «Кто сеет добродетель, пожинает славу». Но научный анализ торопится нейтрализовать такую декларацию скептическим замечанием: «Если бы тело твое было устроено согласно требованиям добродетели, ты бы не смог существовать (tu no caperesti) в этом мире». «Требования добродетели» должны уступить перед требованиями биологическими, т. е. стать вполне факультативными. Поэтому Леонардо и не очень полагается на моральные качества людей. Он не говорит, как Макиавелли, что люди по природе склонны к злу, но и не считает их особенно наклонными к добру: «Память о добрых делах хрупка перед неблагодарностью».

Вообще, нормы социального поведения интересуют его не очень. Но в конструкции своего общества он находит немало зла. И любопытно, что одна из самых резких его записей касается того, что было основою буржуазной культуры, – денег, власти капитала. Деньги осуждаются как элемент разложения и порчи того общества, в котором Леонардо вращается сам и которое снабжает его самого таким количеством денег, что он может без большой нужды жить со всеми своими домочадцами и учениками. Еще совсем недавно Леон Баттиста Альберти пел гимны капиталу, а Макиавелли старался вскрыть его общественное значение, признавая интерес важнейшим стимулом человеческой деятельности. А вот какую красноречивую, почти дантовскую филиппику против денег набросал Леонардо однажды по поводу золота, чудовища, которое «выползет из темных и мрачных пещep, повергнет род человеческий в великие горести, опасности и приведет к гибели!». «О зверь чудовищный, – восклицает он, – насколько было бы лучше для людей, если бы ты вернулся обратно в ад!» Жажда богатства приводит к бесчисленным бедствиям. «Кто хочет разбогатеть в один день, попадет на виселицу в течение одного года». И издевается над такими бытовыми явлениями, в которых деньги играют дикую, по его мнению, роль, например над приданым[4].

Критика его, однако, на этом не останавливается.

Богатство портит человека. Человек портит природу. Это так. Но дальше начинаются резкие оттенки. У Леонардо очень различается человек и человек. Одно дело человек, «глазу» которого поется осанна, человек-творец, человек, способный на взлеты. Другое – человек, способный только все губить и портить, тот, которого почему-то «называют царем животных, когда скорее его нужно назвать царем скотов, потому что он самый большой из них». С такими людьми Леонардо не церемонится. Он их презирает. Вот как характеризует он их в одной записи: «Их следует именовать не иначе, как проходами пищи (transito di cibo), умножителями говна (aumentatori di sterсo) и поставщиками нужников, ибо от них кроме полных нужников не остается ничего». Где же проходит эта демаркационная линия между человеком-«глазом» и человеком – поставщиком отхожих мест? Прямо об этом в записях Леонардо не говорится, но, сопоставляя отдельные его мысли, нетрудно прийти к заключению, что эта демаркационная линия у Леонардо как-то очень точно совпадает с социальной демаркационной линией. Высшие классы особо. Для них в новых, хорошо устроенных городах должны быть особо проложенные высокие улицы, а бедный должен довольствоваться какими-то низкими, темными, смрадными проходами. Леонардо ни в какой мере не интересуется этими низшими социальными группами. Он их просто не замечает. Это высокомерное пренебрежение к низшим классам, свойственное почти всем без исключения представителям гуманистической интеллигенции, у Леонардо гармонирует со всем его существом, очень склонным к аристократизму и легко усваивающим привычки и внешний тон дворянского придворного общества. Недаром ведь он был отпрыском того буржуазного общества, которое было уже обвеяно первыми порывами холодного дуновения феодальной реакции, и недаром чем дальше, тем лучше он чувствовал себя в обстановке не буржуазного общества, а аристократического, придворного. Ибо отношение Леонардо к тиранам отнюдь не враждебное, а скорее дружественное. Обвинение в политической беспринципности, которое так часто раздается по его адресу, опирается больше всего на его отношение к княжеским дворам.

Поводы к таким обвинениям, конечно, имеются. Леонардо сам говорил: «Я служу тем, кто мне платит» – Jo servo chi mi paga, – буквально слова Челлини в ответ на обвинение, что он прославляет тиранию Медичи (в 1537 году). Леонардо всегда предпочитал придворную службу свободному занятию своим искусством, которое неизбежным и неприятным спутником своим имело профессиональный риск. Леонардо не мог остаться без заказов. Репутация гениального художника установилась за ним очень рано. Но он не хотел работать кистью или резцом. Его прельщала жизнь, позволяющая ему заниматься каждый данный момент тем, чем ему хотелось. Дворы давали ему эту возможность.

Но служба при дворах имела то неудобство, что при ней совершенно утрачивалась свобода, а работать приходилось иной раз над такими вещами, что ему становилось по-настоящему тошно. И все-таки, когда в 1500 году он попал во Флоренцию – город почти ему родной, город свободный, город богатый, где его готовы были завалить заказами, – он очень скоро сбежал… к Цезарю Борджа, и не в Рим, а, можно сказать, в военный лагерь. Он словно сам лез в придворную петлю, ибо признавал свободу «высшим благом» и знал, что именно этого высшего блага при любом дворе он будет лишен по преимуществу. И платился, конечно, за это.

Быть может, источник Леонардова пессимизма именно в том, что вне придворной обстановки он существовать не мог, а при дворах он всегда чувствовал себя в оковах, не находил ни в чем удовлетворения, не мог отдаться работе непринужденно и радостно, в светлом сознании, что владеет всеми своими способностями. Ощущение какой-то вымученности в этой работе на заказ сопровождало его всегда. Мысль и творчество тормозились и возвращали себе свободу только тогда, когда от работы на заказ Леонардо переходил к молчаливому размышлению вдвоем с тетрадью, которая наполнялась набросками всякого рода и затейливыми записями справа налево.

Но так как предвидения Леонардо не были доступны большинству, так как кризис в первые годы XVI века еще не наступил и в крупных центрах торговли и промышленности держались еще prosperity, то ему не внимали; Леонардо старался тащить за собою свой век всеми усилиями своего гения, а век его этого не замечал. От него требовали картин то с кокетливой настойчивостью, как Изабелла д’Эсте, то с купеческой грубоватой неотвязанностью, как Содерини. Удивлялись, что он зарывает в землю свой художественный гений, а занимается «пустяками». А ему как раз тогда больше хотелось заниматься не картинами, а другим. Когда выяснилось, что Леонардо пребывает в своей «блажи» упорно и принципиально, ему стали отказывать в признании. Моро еще позволял ему «чудить» и не мешал его занятиям. У Цезаря Борджиа он мог целиком отдаться – ненадолго – строительству и фортификации. Но Содерини, Лев X и все высшее общество, флорентийское и римское, разводили руками и в конце концов почти перестали им интересоваться.

Леонардо боролся с общественными настроениями, которые мешали ему занять достойное его место в культуре итальянской коммуны и делать то, что он считал нужным. Но он боролся по-своему, как делал по-своему все. Борьба его была какая-то пассивная, апатичная, бестемпераментная. Он хотел, чтобы ему не мешали работать так, как было нужно по его мнению, а не по чужому решению. И хотел, чтобы за ним признавалось право сторониться, иной раз даже с некоторой брезгливостью, людей, которых он же считал обязанными признавать и вознаграждать себя. Он хотел пользоваться благами буржуазной культуры, стоя одной ногою вне ее. Но так как объективные отношения крепко связывали его именно с этой культурою, то он никуда не мог от нее уйти и должен был исполнять социальный заказ того самого общества, которому эта культура принадлежала. А за свой бунт против общества был наказан тем, что все-таки не нашел в ней своего места по-настоящему и стал изгоем.

Итальянская буржуазия уже не могла, как в XV веке, давать работу всем своим художникам. Дела на рубеже XVI века уже были не столь блестящи. И буржуазия выбирала тех, которые стояли на культурной почве своего времени обеими ногами, твердо, без капризов и колебаний. Как Рафаэль, как Браманте. Их она осыпала золотом и почестями. А таким, как Леонардо, цедила блага по каплям.

Поэтому он чувствовал себя таким одиноким. И, ощущая одиночество очень болезненно, пытался доказать, что одиночество – здоровое чувство и что, в частности, оно – необходимое условие творчества художника.

«Если ты будешь один, ты будешь целиком принадлежать себе. А если у тебя будет хотя бы один товарищ, ты будешь принадлежать себе наполовину, и тем меньше, чем больше будет нескромность твоего товарища». «Живописец должен быть одиноким и созерцать то, что он видит, и разговаривать с собою, выбирая лучшее из того, что он видит. И должен быть как зеркало, которое меняет столько цветов, сколько их у вещей, поставленных перед ним. Если он будет поступать так, ему будет казаться, что он поступает согласно природе».

Леонардо не очень любил общество. Это правда. Но нелюдимым, букою он тоже не был никогда. Когда он хотел, он мог быть центром и душою любого собрания людей, и это делалось у него без всякого надрыва, а легко и как-то само собою. Поэтому и кажется, что в его совете художнику уединиться скрыт горький протест против того общества, которое не захотело его признать и подвергало его преследованиям; что одиночества ему искать не приходилось, а, наоборот, он не знал, как от него избавиться, ибо оно стало его трагедией.

И разве не кажется, если вчитаться в только что выписанные строки повнимательнее, что сентенции, в них выраженные, придуманы для самоутешения, а писались со стиснутыми зубами?

А. К. Дживелегов

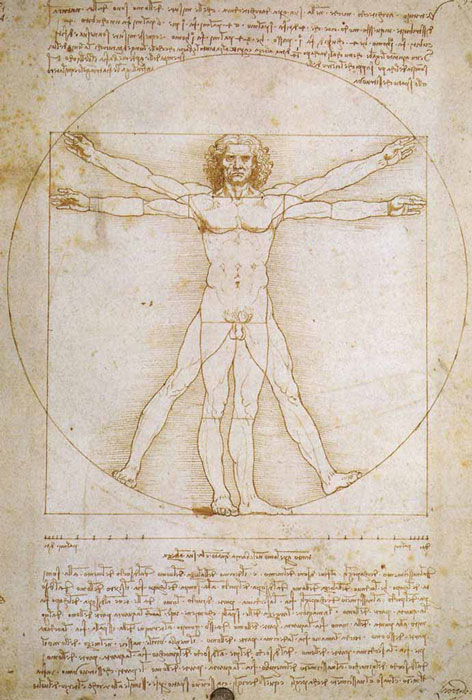

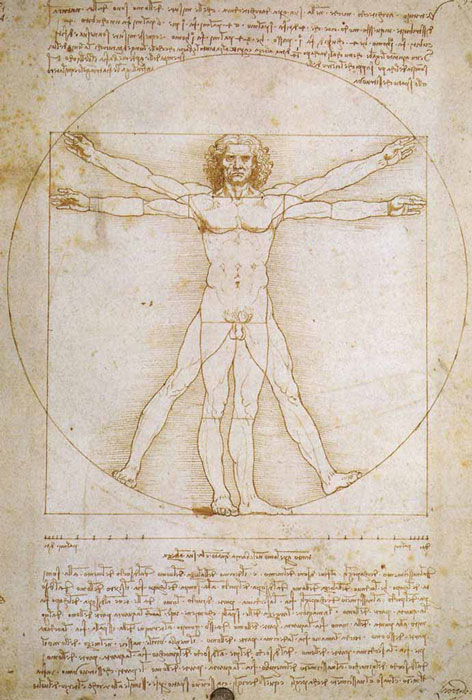

Витрувианский человек. Рисунок пером (Венеция, Академия)

Витрувианский человек. Рисунок пером (Венеция, Академия)

Раздел 1. НАУКА

Леонардо-ученый

И это было все тем же Ренессансом. Ибо Ренессанс не кончился ни после разгрома Рима в 1527 году, ни после сокрушения Флорентийской республики в 1530 году. Буржуазия, выбитая из господствующих экономических, социальных и политических позиций, продолжала свою культурную работу еще долго после того, как феодальная реакция одержала обе свои победы. И эта работа получила свое направление в классовом интересе буржуазии. Новые хозяева политической жизни старались воспользоваться ее плодами в своих целях. Эти новые интересы формально осуществлялись в рамках старых ренессансных традиций: формальные толчки для новых исследований давались древними. Только вместо Цицерона и Платона обращались к Архимеду и Евклиду, позднее к Диофанту. И идеи, почерпнутые у древних, разрабатывались применительно к тем потребностям, которые выдвигала жизнь. Пути этого приспособления к жизни легко проследить по первому большому сочинению того же Тартальи Quesiti et envenzioni diversi, которое недаром ведь возникло на территории Венецианской республики, единственного буржуазного государства, не павшего под ударами феодальной реакции. Но плодами социального заказа буржуазии пользовались и другие классы. В этом отношении удивительно характерна сцена, увековеченная Тартальей и рисующая, как Франческо Мариа делла Ровере выпытывал у него математическое объяснение полета ядра и как великий математик безуспешно старался объяснить тугому на понимание кондотьеру, что такое траектория и что такое касательная. Научное построение законов математики было одним из завещаний побежденной временно буржуазии, а представители восстановленной феодальной власти интересовались только тем, что непосредственно их касалось.

Леонардо – самый яркий предвестник и выразитель этого нового поворота. Он лучше всех предчувствовал, как велик будет его охват. И многие из задач, которые этому математическому направлению суждено было решить, были уже им поставлены.

Это тоже было его вкладом в культуру Возрождения. Он не умел найти настоящим образом применение тому новому методу, основы которого он ясно формулировал и великую теоретическую ценность которого отчетливо себе представлял. Но одно то, что тетради Леонардо, попавшие в руки Кардано, оплодотворили его искания и дали ему толчок для дальнейших исследований, обеспечивает Леонардо почетное место в той цепи имен, которая ведет к Галилею.

VII

Леонардо и сам как человек и гражданин был подлинным детищем культуры Возрождения. Культура ведь была сложная и во многом противоречивая, и детища ее часто очень непохожи друг на друга. Но в них всегда было что-то общее.Если мы сопоставим Леонардо с другим художником, который был больше чем на сорок лет моложе его, с Бенвенуто Челлини, это будет сейчас же видно. Трудно подыскать двух людей более разных, чем Леонардо и Бенвенуто. Леонардо был весь рефлекс, бесконечная углубленность в мысль. Когда ему нужно было что-нибудь делать, он колебался без конца, нерешительно мялся, бросал, едва успевши начать, охотнее всего уничтожал начатое. А Бенвенуто действовал, не удосуживаясь подумать, подчиняясь страсти и инстинкту, минутному порыву, никогда не жалея о сделанном, хотя бы то были кровавые или некрасивые поступки, и не видел в них ничего плохого. Воля в нем была, как стальная пружина, аффект – как взрывчатое вещество. У Леонардо воля была вялая, а аффекты подавлены. Поэтому и в искусстве своем он был великий медлитель. Сколько времени и с какими причудами писал он хотя бы портрет Моны Лизы! А как Бенвенуто отливал Персея? Это была дикая горячка, смена одного неистовства другим, головокружительное – сокрушительное и созидательное одновременно – творчество: мебель дробилась и летела в печь, серебро, сколько было в доме, сыпалось в плавку, тревога душила, захватывала дух.

И обоим с трудом находилось место в обществе итальянского Ренессанса. Один эмигрировал потому, что не умел брать там, где все давалось, – стоило лишь сделать небольшое усилие; другой – потому, что хотел брать и там, где ему вовсе не предлагалось, и притом с применением некоторого насилия.

Что у них общего? То, что было общим у всей итальянской интеллигенции на рубеже XV и XVI веков. Творческий энтузиазм к искусству у Челлини, к науке и искусству у Винчи, то, что Энгельс называл отсутствием буржуазной ограниченности у людей, создававших современное господство буржуазии. В разбойничьей душе Бенвенуто этот энтузиазм был внедрен так же крепко, как и в душе Леонардо, мыслителя, спокойно поднимавшегося на никому не доступные вершины научного созерцания, как и в душе любого яркого представителя интеллигенции. Интересы буржуазии требовали непрерывных вспышек этого творческого энтузиазма, ибо он был необходимым условием создания некоторых особенных факторов, служивших ей в ее классовой борьбе. Мы видели, почему одним из таких особенных факторов стала наука. По другим причинам таким же фактором было искусство.

Но в творчестве Леонардо была одна черта, которая создала ему в том самом буржуазном обществе Ренессанса, которого он был лучшим украшением, какое-то совсем отдельное от других положение.

Вскормленный Флоренцией при закатных огнях буржуазного великолепия, приемыш Милана, где политическая обстановка еще ярче вскрывала непрочность буржуазной культуры, Леонардо не сумел стать для нее своим, необходимым, занять в ней какое-то неотъемлемое место. Во Флоренции Лоренцо относился к нему с опаской, в Милане Моро перед ним преклонялся, но не верил ему вполне. И потому ни тут, ни там, да и нигде, пока был в Италии, он не видел себе такой награды, на какую считал себя вправе рассчитывать: настоящим достатком он не пользовался в Италии никогда и нигде, не так, как Тициан, Рафаэль, Микеланджело или даже такой скромный в сравнении с ним художник, как Джулио Романо. А подчас он по-настоящему чувствовал себя в Италии лишним. Eго трагедией было ощущение непризнанности, культурное одиночество.

Он принимал культуру своего общества с каким-то величественным и спокойным равнодушием, любил ее блеск и не опьянялся им, видел ее гниль и не чувствовал к ней отвращения. Он лишь спокойно отмечал иногда то, что считал в ней уродливым. Но обращал внимание далеко не на все. Прежде всего он не любил судить ни о чем, подчиняясь какому-нибудь моральному критерию. Подобно тому, как его младший современник Макиавелли отбрасывает моральные критерии в вопросах политики, Леонардо отбрасывает их в вопросе бытовых оценок. Он незаметно выбрал себе позицию по ту сторону добра и зла. Его критерий вполне личный: эгоцентризм. «Зло, которое мне не вредит, – все равно что добро, которое не приносит мне пользы». А если зло вредит другим, это его не касается. Для него не существует пороков, которые не были бы в каком-то отношении благодетельны. «Похоть служит продолжению рода. Прожорливость поддерживает жизнь. Страх или боязливость удлиняют жизнь. Боль спасает орган».

Его мысль, чтобы прийти к выводу о недопустимости преступления, должна предварительно впитать в себя аргументы научные или эстетические или те и другие вместе. Почему, например, осуждается убийство? «О ты, знакомящийся по моему труду с чудесными творениями природы, если ты признаешь, что будет грехом (cosa nefauda) ее разрушение, то подумай, что грехом тягчайшим будет лишение жизни человека. Если его сложение представляется тебе удивительным произведением искусства (maraviglioso artifizio), то подумай, что оно ничто по сравнению с душой, которая живет в таком обиталище…» Убийство не есть для Леонардо противообщественный акт, преступление, разрушающее основы общежития, а просто непонимание научных и эстетических истин. В таких заявлениях Леонардо очень далеко уходит от ренессансного канона. Но, даже когда он высказывается в духе ренессансного канона, он обставляет свои высказывания кучей всяких оговорок. Про добродетель, например, Леонардо мог говорить раз-другой совсем по канону; без этого было нельзя. «Добродетель – наше истинное благо, истинное счастье (premio) того, кто ею обладает». «Кто сеет добродетель, пожинает славу». Но научный анализ торопится нейтрализовать такую декларацию скептическим замечанием: «Если бы тело твое было устроено согласно требованиям добродетели, ты бы не смог существовать (tu no caperesti) в этом мире». «Требования добродетели» должны уступить перед требованиями биологическими, т. е. стать вполне факультативными. Поэтому Леонардо и не очень полагается на моральные качества людей. Он не говорит, как Макиавелли, что люди по природе склонны к злу, но и не считает их особенно наклонными к добру: «Память о добрых делах хрупка перед неблагодарностью».

Вообще, нормы социального поведения интересуют его не очень. Но в конструкции своего общества он находит немало зла. И любопытно, что одна из самых резких его записей касается того, что было основою буржуазной культуры, – денег, власти капитала. Деньги осуждаются как элемент разложения и порчи того общества, в котором Леонардо вращается сам и которое снабжает его самого таким количеством денег, что он может без большой нужды жить со всеми своими домочадцами и учениками. Еще совсем недавно Леон Баттиста Альберти пел гимны капиталу, а Макиавелли старался вскрыть его общественное значение, признавая интерес важнейшим стимулом человеческой деятельности. А вот какую красноречивую, почти дантовскую филиппику против денег набросал Леонардо однажды по поводу золота, чудовища, которое «выползет из темных и мрачных пещep, повергнет род человеческий в великие горести, опасности и приведет к гибели!». «О зверь чудовищный, – восклицает он, – насколько было бы лучше для людей, если бы ты вернулся обратно в ад!» Жажда богатства приводит к бесчисленным бедствиям. «Кто хочет разбогатеть в один день, попадет на виселицу в течение одного года». И издевается над такими бытовыми явлениями, в которых деньги играют дикую, по его мнению, роль, например над приданым[4].

Критика его, однако, на этом не останавливается.

Богатство портит человека. Человек портит природу. Это так. Но дальше начинаются резкие оттенки. У Леонардо очень различается человек и человек. Одно дело человек, «глазу» которого поется осанна, человек-творец, человек, способный на взлеты. Другое – человек, способный только все губить и портить, тот, которого почему-то «называют царем животных, когда скорее его нужно назвать царем скотов, потому что он самый большой из них». С такими людьми Леонардо не церемонится. Он их презирает. Вот как характеризует он их в одной записи: «Их следует именовать не иначе, как проходами пищи (transito di cibo), умножителями говна (aumentatori di sterсo) и поставщиками нужников, ибо от них кроме полных нужников не остается ничего». Где же проходит эта демаркационная линия между человеком-«глазом» и человеком – поставщиком отхожих мест? Прямо об этом в записях Леонардо не говорится, но, сопоставляя отдельные его мысли, нетрудно прийти к заключению, что эта демаркационная линия у Леонардо как-то очень точно совпадает с социальной демаркационной линией. Высшие классы особо. Для них в новых, хорошо устроенных городах должны быть особо проложенные высокие улицы, а бедный должен довольствоваться какими-то низкими, темными, смрадными проходами. Леонардо ни в какой мере не интересуется этими низшими социальными группами. Он их просто не замечает. Это высокомерное пренебрежение к низшим классам, свойственное почти всем без исключения представителям гуманистической интеллигенции, у Леонардо гармонирует со всем его существом, очень склонным к аристократизму и легко усваивающим привычки и внешний тон дворянского придворного общества. Недаром ведь он был отпрыском того буржуазного общества, которое было уже обвеяно первыми порывами холодного дуновения феодальной реакции, и недаром чем дальше, тем лучше он чувствовал себя в обстановке не буржуазного общества, а аристократического, придворного. Ибо отношение Леонардо к тиранам отнюдь не враждебное, а скорее дружественное. Обвинение в политической беспринципности, которое так часто раздается по его адресу, опирается больше всего на его отношение к княжеским дворам.

Поводы к таким обвинениям, конечно, имеются. Леонардо сам говорил: «Я служу тем, кто мне платит» – Jo servo chi mi paga, – буквально слова Челлини в ответ на обвинение, что он прославляет тиранию Медичи (в 1537 году). Леонардо всегда предпочитал придворную службу свободному занятию своим искусством, которое неизбежным и неприятным спутником своим имело профессиональный риск. Леонардо не мог остаться без заказов. Репутация гениального художника установилась за ним очень рано. Но он не хотел работать кистью или резцом. Его прельщала жизнь, позволяющая ему заниматься каждый данный момент тем, чем ему хотелось. Дворы давали ему эту возможность.

Но служба при дворах имела то неудобство, что при ней совершенно утрачивалась свобода, а работать приходилось иной раз над такими вещами, что ему становилось по-настоящему тошно. И все-таки, когда в 1500 году он попал во Флоренцию – город почти ему родной, город свободный, город богатый, где его готовы были завалить заказами, – он очень скоро сбежал… к Цезарю Борджа, и не в Рим, а, можно сказать, в военный лагерь. Он словно сам лез в придворную петлю, ибо признавал свободу «высшим благом» и знал, что именно этого высшего блага при любом дворе он будет лишен по преимуществу. И платился, конечно, за это.

Быть может, источник Леонардова пессимизма именно в том, что вне придворной обстановки он существовать не мог, а при дворах он всегда чувствовал себя в оковах, не находил ни в чем удовлетворения, не мог отдаться работе непринужденно и радостно, в светлом сознании, что владеет всеми своими способностями. Ощущение какой-то вымученности в этой работе на заказ сопровождало его всегда. Мысль и творчество тормозились и возвращали себе свободу только тогда, когда от работы на заказ Леонардо переходил к молчаливому размышлению вдвоем с тетрадью, которая наполнялась набросками всякого рода и затейливыми записями справа налево.

VIII

Как очень чуткий человек, Леонардо почувствовал перемены в экономике и в социальных отношениях гораздо раньше, чем они по-настоящему наступили. Когда через пятьдесят лет под действие этих перемен попал Челлини, их чувствовали уже все – невозможно было их не чувствовать. Когда приближение перемен и их будущую роль стал ощущать Леонардо, их угадывали лишь очень немногие, особенно проницательные или особенно заинтересованные, такие, как он, или такие, как Лоренцо Медичи. Лоренцо Медичи принимал меры чисто хозяйственного характера, чтобы приближающийся кризис не подхватил и не смёл его богатства и его власти. Леонардо упорно думал об одном: что идут времена, которые нужно встречать во всеоружии науки, а не только в украшениях искусства. Он нигде не говорил этого такими именно словами, но мысль его была вполне ясна. Уклонения от заказов на картины и статуи, углубление в дебри различных дисциплин, все более и более настойчивое, лихорадочное перескакивание от одной научной отрасли к другой, словно он хотел в кратчайшее время наметить хотя бы основы самых главных, практически наиболее нужных, – все это формулировало невысказанную мысль: что Возрождение должно перестроить свой канон, перенести центр своих интересов с гуманитарных дисциплин на математические и природоведческие, на науку.Но так как предвидения Леонардо не были доступны большинству, так как кризис в первые годы XVI века еще не наступил и в крупных центрах торговли и промышленности держались еще prosperity, то ему не внимали; Леонардо старался тащить за собою свой век всеми усилиями своего гения, а век его этого не замечал. От него требовали картин то с кокетливой настойчивостью, как Изабелла д’Эсте, то с купеческой грубоватой неотвязанностью, как Содерини. Удивлялись, что он зарывает в землю свой художественный гений, а занимается «пустяками». А ему как раз тогда больше хотелось заниматься не картинами, а другим. Когда выяснилось, что Леонардо пребывает в своей «блажи» упорно и принципиально, ему стали отказывать в признании. Моро еще позволял ему «чудить» и не мешал его занятиям. У Цезаря Борджиа он мог целиком отдаться – ненадолго – строительству и фортификации. Но Содерини, Лев X и все высшее общество, флорентийское и римское, разводили руками и в конце концов почти перестали им интересоваться.

Леонардо боролся с общественными настроениями, которые мешали ему занять достойное его место в культуре итальянской коммуны и делать то, что он считал нужным. Но он боролся по-своему, как делал по-своему все. Борьба его была какая-то пассивная, апатичная, бестемпераментная. Он хотел, чтобы ему не мешали работать так, как было нужно по его мнению, а не по чужому решению. И хотел, чтобы за ним признавалось право сторониться, иной раз даже с некоторой брезгливостью, людей, которых он же считал обязанными признавать и вознаграждать себя. Он хотел пользоваться благами буржуазной культуры, стоя одной ногою вне ее. Но так как объективные отношения крепко связывали его именно с этой культурою, то он никуда не мог от нее уйти и должен был исполнять социальный заказ того самого общества, которому эта культура принадлежала. А за свой бунт против общества был наказан тем, что все-таки не нашел в ней своего места по-настоящему и стал изгоем.

Итальянская буржуазия уже не могла, как в XV веке, давать работу всем своим художникам. Дела на рубеже XVI века уже были не столь блестящи. И буржуазия выбирала тех, которые стояли на культурной почве своего времени обеими ногами, твердо, без капризов и колебаний. Как Рафаэль, как Браманте. Их она осыпала золотом и почестями. А таким, как Леонардо, цедила блага по каплям.

Поэтому он чувствовал себя таким одиноким. И, ощущая одиночество очень болезненно, пытался доказать, что одиночество – здоровое чувство и что, в частности, оно – необходимое условие творчества художника.

«Если ты будешь один, ты будешь целиком принадлежать себе. А если у тебя будет хотя бы один товарищ, ты будешь принадлежать себе наполовину, и тем меньше, чем больше будет нескромность твоего товарища». «Живописец должен быть одиноким и созерцать то, что он видит, и разговаривать с собою, выбирая лучшее из того, что он видит. И должен быть как зеркало, которое меняет столько цветов, сколько их у вещей, поставленных перед ним. Если он будет поступать так, ему будет казаться, что он поступает согласно природе».

Леонардо не очень любил общество. Это правда. Но нелюдимым, букою он тоже не был никогда. Когда он хотел, он мог быть центром и душою любого собрания людей, и это делалось у него без всякого надрыва, а легко и как-то само собою. Поэтому и кажется, что в его совете художнику уединиться скрыт горький протест против того общества, которое не захотело его признать и подвергало его преследованиям; что одиночества ему искать не приходилось, а, наоборот, он не знал, как от него избавиться, ибо оно стало его трагедией.

И разве не кажется, если вчитаться в только что выписанные строки повнимательнее, что сентенции, в них выраженные, придуманы для самоутешения, а писались со стиснутыми зубами?

А. К. Дживелегов

Раздел 1. НАУКА

Леонардо-ученый

В 1796 году, после итальянских побед консула Наполеона Бонапарта, двенадцать существеннейших рукописей Леонардо были привезены во Францию и по распоряжению Директории переданы Национальному институту. Итальянец Вентури один из первых подверг их изучению и уже в следующем, 1797 году, 6 февраля, сделал о них сообщение в Национальном институте, в заседании класса физических и математических наук. Этим сообщением был заложен первый камень той традиции, которая надолго сделалась господствующей: Леонардо предстал как зачинатель новой науки, как предшественник Бэкона, пророк нового естествознания. В Леонардо-ученом сразу же была подчеркнута обращенность к будущему. Именно с Вентури берет начало образ Леонардо-предтечи, Леонардо-предвосхитителя.

Не говоря уже о предвосхищении таких современных изобретений, как аэропланы, автомобили, ядовитые и удушливые газы, Леонардо предугадывает ряд важнейших технических и научных открытий XVI–XVII веков: он изучает законы сопротивления материалов, которые позднее будет изучать Галилей, законы гидростатики, изучаемые в середине XVII века Паскалем, законы трения, изучаемые Амонтоном (1699) и Кулоном (1781), кладет начало теории волн, позднее разрабатываемой Ньютоном, л’Эми и другими, формулирует основные принципы теории окаменелостей, которой на протяжении всего XVI и XVII веков придется бороться за свое признание, изучает законы филлотаксиса до Броуна (1658), пепельный свет Луны до Местлина (1596); он занимается определением центров тяжести тел, в частности пирамиды, до Коммандино и Мавролика, приближается в статике к понятию статического момента, ему известно сложение и разложение сил; в динамике, изучая падение тел, он приходит к установлению пропорциональности скоростей временам, in nuce находим в его механике принцип возможных перемещений. Он упоминает о дифракции света, наблюдает явления капиллярности, предвосхищает закон сохранения энергии, отвергая возможность perpetuum mobile. Многие изобретения, которые приписывались другим, как пропорциональный циркуль, анемометр, механический вертел, уже описаны в его манускриптах. Многие, как, напр., ряд изобретений военно-технических, всплывают позднее независимо в других странах, так же, как, напр., тип мельницы с подвижной верхней частью, становящийся обычным во Фландрии к середине XVI века. Ряд машин и орудий – сверлильная, прокатная, стригальная, овальный патрон для токарного станка и много других – заново изобретены позднее. И всё венчают мастерские анатомические рисунки, сделанные опытною рукою художника, с целой программой сравнительно-анатомических и физических исследований[5].

Лишь долго спустя после доклада Вентури, с развитием исторической науки и с опубликованием Леонардовых манускриптов, открылась историческая глубина. Труды Равессона, Дюэма, Сольми, Марколонго, де Тони, Кальви и многих других (беру наугад первые имена, оказавшиеся в памяти) открыли другого Леонардо: Леонардо на фоне прошлого. «В истории науки нет самопроизвольного зарождения» – с этим положением Дюэма вряд ли можно не согласиться; и, отвергая со всей решительностью попытки всецело «осредневековить» Леонардо, следует признать, что он, умевший учиться у бомбардиров («Справиться у Джованнино, бомбардира»), умевший черпать всюду, даже у домохозяек (см. отрывок 10), не мог же вовсе пройти мимо школьной науки и средневековых трактатов.

Правда, он черпал своеобразно, и даже средневековое звучало у него по-новому. Он брал схоластическое наследство резко и смело, часто повреждая паутинную ткань дистинкций и терминологическую прозрачность латыни, – как практик-инженер, не как кабинетный ученый. Поэтому у него вместо аристократически-отшлифованного школьного языка – живой, демократический разговорный язык, volgare; при исключительной зоркости и наблюдательности – расплывчатость и неустойчивость терминологии. Здесь еще не дерзкий вызов Декарта. Когда Декарт говорит – notiones sive ideae, то в этом sive – сознательное убийство схоластики, столько труда положившей на различение этих понятий. Невыдержанность научного языка Леонардо не такова; ее неустойчивость – в неоформленности научного итальянского, находящегося в брожении, и в недостаточном освоении школьной латыни. Неудивительно, что в переводе на язык, находящийся in statu nascendi, даже мысли заимствованные и старые начинали жить новой жизнью.

Не говоря уже о предвосхищении таких современных изобретений, как аэропланы, автомобили, ядовитые и удушливые газы, Леонардо предугадывает ряд важнейших технических и научных открытий XVI–XVII веков: он изучает законы сопротивления материалов, которые позднее будет изучать Галилей, законы гидростатики, изучаемые в середине XVII века Паскалем, законы трения, изучаемые Амонтоном (1699) и Кулоном (1781), кладет начало теории волн, позднее разрабатываемой Ньютоном, л’Эми и другими, формулирует основные принципы теории окаменелостей, которой на протяжении всего XVI и XVII веков придется бороться за свое признание, изучает законы филлотаксиса до Броуна (1658), пепельный свет Луны до Местлина (1596); он занимается определением центров тяжести тел, в частности пирамиды, до Коммандино и Мавролика, приближается в статике к понятию статического момента, ему известно сложение и разложение сил; в динамике, изучая падение тел, он приходит к установлению пропорциональности скоростей временам, in nuce находим в его механике принцип возможных перемещений. Он упоминает о дифракции света, наблюдает явления капиллярности, предвосхищает закон сохранения энергии, отвергая возможность perpetuum mobile. Многие изобретения, которые приписывались другим, как пропорциональный циркуль, анемометр, механический вертел, уже описаны в его манускриптах. Многие, как, напр., ряд изобретений военно-технических, всплывают позднее независимо в других странах, так же, как, напр., тип мельницы с подвижной верхней частью, становящийся обычным во Фландрии к середине XVI века. Ряд машин и орудий – сверлильная, прокатная, стригальная, овальный патрон для токарного станка и много других – заново изобретены позднее. И всё венчают мастерские анатомические рисунки, сделанные опытною рукою художника, с целой программой сравнительно-анатомических и физических исследований[5].

Лишь долго спустя после доклада Вентури, с развитием исторической науки и с опубликованием Леонардовых манускриптов, открылась историческая глубина. Труды Равессона, Дюэма, Сольми, Марколонго, де Тони, Кальви и многих других (беру наугад первые имена, оказавшиеся в памяти) открыли другого Леонардо: Леонардо на фоне прошлого. «В истории науки нет самопроизвольного зарождения» – с этим положением Дюэма вряд ли можно не согласиться; и, отвергая со всей решительностью попытки всецело «осредневековить» Леонардо, следует признать, что он, умевший учиться у бомбардиров («Справиться у Джованнино, бомбардира»), умевший черпать всюду, даже у домохозяек (см. отрывок 10), не мог же вовсе пройти мимо школьной науки и средневековых трактатов.

Правда, он черпал своеобразно, и даже средневековое звучало у него по-новому. Он брал схоластическое наследство резко и смело, часто повреждая паутинную ткань дистинкций и терминологическую прозрачность латыни, – как практик-инженер, не как кабинетный ученый. Поэтому у него вместо аристократически-отшлифованного школьного языка – живой, демократический разговорный язык, volgare; при исключительной зоркости и наблюдательности – расплывчатость и неустойчивость терминологии. Здесь еще не дерзкий вызов Декарта. Когда Декарт говорит – notiones sive ideae, то в этом sive – сознательное убийство схоластики, столько труда положившей на различение этих понятий. Невыдержанность научного языка Леонардо не такова; ее неустойчивость – в неоформленности научного итальянского, находящегося в брожении, и в недостаточном освоении школьной латыни. Неудивительно, что в переводе на язык, находящийся in statu nascendi, даже мысли заимствованные и старые начинали жить новой жизнью.