«Почему не уехали? Последние мы проходим, завтра красные войдут, я своих бросил! сейчас же собирайтесь!..»

Катичка глазам не верит, не может вымолвить. А он ей:

«Что вы делаете, зачем? Осман мне навстречу выскакал, на дорогах искал меня! почему не уезжаете?!»

А она – как окаменела. Стукнул ружьем, с плеча у него упало, за руку ее схватил:

«Остаетесь? Знайте, вас я им не оставлю! Живым не дамся, и вас им живую не отдам!»

Она к нему ручки протянула.

«Нет, не останусь…» – только и сказала. Он ее подхватил, шибко она ослабла.

«Няня, – кричит, – самое нужное возьмите, сейчас подвода с Османом, посадит вас на пароход, бумаги у него. А я на Севастополь, к своим… – и опять, к Катичке: – Умоляю вас, дайте мне слово, я буду спокоен… найду вас, дайте слово, умоляю!..»

Она ему чуть слышно – «даю». И ручку протянула, и поцеловал он ручку. И поскакал, конь в саду у него стоял. Выбегла она на терасы, поглядела, как он помчал, и покрестила его. Вбежала, упала на коленки, молиться стала, заплакала. Обхватила меня, зацеловала, схватила Евангелие, – Анны Ивановны, папочка с ним скончался, – к грудке себе прижала… – «скорей, няничка, ничего не надо, только скорей, скорей…» Как так, ничего не надо, Агашке-то оставлять? Силы Господь дал, я в укладку свою да в два чемодана всего поклала… докторовы сапоги даже забрала – встретим и отдадим. И все ее патреты уложила, и яичек сварила, и маслица постного две бутылки забрала, и мучки с пудик отсыпала. Больше пуда пришлось оставить, вот я жалела как. Ба-рыня, ми-лая… да как же я не догадалась-то?! да мне бы все татарину тому подарить! Месяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в ра-ай… и спрашивать не будут, какой веры. Голову свою за нас клал. Да без него бы, может, и в живых-то нас не было. Ну, вот, возьмите… тата-рин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять, а если бы он да Христа-то знал, в святые бы попал. Сколько я того татарина поминала, всегда за него молюсь. Просвирку, понятно, не вынешь за него, святого имя такого нет, Осман-то, – больше собак так кличут, – а за. его здоровье, если жив, ем – поминаю. Все забрала, и весь ее гардероб, и белье все грязное забрала, а она все по даче тормошилась. Дров как мне было жалко, хорошие такие, сухие-дубовые… материю какую выменила – не поносила. Уж Агашказмея вертелась-завиствовала, и садовничиха-ехида, упрашивали подарить то-се, – ничего им не подарила, окромя дров, да мучки, да сушеных груш у меня было с пудик, да камсы оставила фунта три соленой. Вот, говорю, дача остается, грызите ее, у вас зубы жадные, грызите. А они лаются на меня: «грабители, все от нас забираете, для чужих!» – из рук рвут-выхватывают, я уж татарином пригрозила. Только успела увязать, – татарин и подкатил с подводой. Ни слова не сказал, забрал с парнишкой наше добро, нас усадил, – покатили мы с горы. А внизу уж к ранней благовестят. И на башенке на белой ихний татарин молитвы свои кричит, звонко так, и петушки поют… – будто и страху нет. Господне дело, страху оно не знает. И как же мне захотелось в церкву зайти, в последний разок помолиться. Думалось, – и церквы там нашей нет, куда завезут, – не знала ничего.

А сон я видала, барыня… как ехали мы с горы, я и вспомнила про сон-то, про раков этих страшенных. А вот.

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

Катичка глазам не верит, не может вымолвить. А он ей:

«Что вы делаете, зачем? Осман мне навстречу выскакал, на дорогах искал меня! почему не уезжаете?!»

А она – как окаменела. Стукнул ружьем, с плеча у него упало, за руку ее схватил:

«Остаетесь? Знайте, вас я им не оставлю! Живым не дамся, и вас им живую не отдам!»

Она к нему ручки протянула.

«Нет, не останусь…» – только и сказала. Он ее подхватил, шибко она ослабла.

«Няня, – кричит, – самое нужное возьмите, сейчас подвода с Османом, посадит вас на пароход, бумаги у него. А я на Севастополь, к своим… – и опять, к Катичке: – Умоляю вас, дайте мне слово, я буду спокоен… найду вас, дайте слово, умоляю!..»

Она ему чуть слышно – «даю». И ручку протянула, и поцеловал он ручку. И поскакал, конь в саду у него стоял. Выбегла она на терасы, поглядела, как он помчал, и покрестила его. Вбежала, упала на коленки, молиться стала, заплакала. Обхватила меня, зацеловала, схватила Евангелие, – Анны Ивановны, папочка с ним скончался, – к грудке себе прижала… – «скорей, няничка, ничего не надо, только скорей, скорей…» Как так, ничего не надо, Агашке-то оставлять? Силы Господь дал, я в укладку свою да в два чемодана всего поклала… докторовы сапоги даже забрала – встретим и отдадим. И все ее патреты уложила, и яичек сварила, и маслица постного две бутылки забрала, и мучки с пудик отсыпала. Больше пуда пришлось оставить, вот я жалела как. Ба-рыня, ми-лая… да как же я не догадалась-то?! да мне бы все татарину тому подарить! Месяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в ра-ай… и спрашивать не будут, какой веры. Голову свою за нас клал. Да без него бы, может, и в живых-то нас не было. Ну, вот, возьмите… тата-рин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять, а если бы он да Христа-то знал, в святые бы попал. Сколько я того татарина поминала, всегда за него молюсь. Просвирку, понятно, не вынешь за него, святого имя такого нет, Осман-то, – больше собак так кличут, – а за. его здоровье, если жив, ем – поминаю. Все забрала, и весь ее гардероб, и белье все грязное забрала, а она все по даче тормошилась. Дров как мне было жалко, хорошие такие, сухие-дубовые… материю какую выменила – не поносила. Уж Агашказмея вертелась-завиствовала, и садовничиха-ехида, упрашивали подарить то-се, – ничего им не подарила, окромя дров, да мучки, да сушеных груш у меня было с пудик, да камсы оставила фунта три соленой. Вот, говорю, дача остается, грызите ее, у вас зубы жадные, грызите. А они лаются на меня: «грабители, все от нас забираете, для чужих!» – из рук рвут-выхватывают, я уж татарином пригрозила. Только успела увязать, – татарин и подкатил с подводой. Ни слова не сказал, забрал с парнишкой наше добро, нас усадил, – покатили мы с горы. А внизу уж к ранней благовестят. И на башенке на белой ихний татарин молитвы свои кричит, звонко так, и петушки поют… – будто и страху нет. Господне дело, страху оно не знает. И как же мне захотелось в церкву зайти, в последний разок помолиться. Думалось, – и церквы там нашей нет, куда завезут, – не знала ничего.

А сон я видала, барыня… как ехали мы с горы, я и вспомнила про сон-то, про раков этих страшенных. А вот.

XXXVI

Поехали мы с горы, а там кусты, глухое место, – ктото по нам и выстрелил! Лошади-то шарахнулись, в канаву и свалили. Татарин наш скок в кусты – бац, бац! – пальба пошла. Сидим в канаве, лошадь одна храпит, из шеи у ней кровь. Садовничиха бежит с Агашкой, как воронье, – кричит: «я вам говорила, Бог вас и наказал!» Из проулка выбегли каки-то старики, ахают. А тут татарин наш, из кустов, кричит старикам: «большевик коня убил, нас хотел, а теперь сам падал!» А это паликмахера он ухлопал. Кричит еще: «закона теперь нет, сами будем закон делать!» А садовничиха с Агашкой вой подняли: «зятя нашего убил татарин!» А тут с палками бегут, дела не разобрали, кричат – «татарин русских убил!» Татарин ружьем пригрозил, зубами заскрипел, – так и шарахнулись. Что нам делать! Татарин кричит – «коней нет, бросайте добро, за мной, на пароход!» Садовничиха за чемодан схватилась, а нам только бы ноги унести. Бросили добро, только чуть отошли… и глаза не верят! – офицерик на костылях к нам, и ружье с ним, задохнулся, и еще два мальчишки, тележку катят. И кричит он: «от Красного Креста велено Катерину Костинтиновну вывезти!» Ну, Бог послал. Лазарет вчера еще уехал, а офицерик отписался и схлопотал. «Я, – говорит, – клятву дал, все раненые просили барышню Вышгородскую вывезти!» Поклали все на тележку, покатили с горы, пеши мы пошли, а татарин нас охранял, сбоку ехал. Так из-под смерти и ушли. А сон мне такой привиделся.

Иду будто я по полю. А поле – глина одна, склизкаясклизкая, и будто там топь, под глиной, дрожит земля. Гляжу – все кругом ямки, как вот пролуби пробивают, полны водой черной, вот через край плеснет, и что-то возится там, вылазит. Пригляделась, – в каждой пролуби огромадные, черные, головастые, чисто раки каки страшенные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водят, ищут. Бегу – себя не помню, вот меня за ноги ухватят. Куда ни гляжу – все раки эти страшенные, стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются, чисто вот наклевушек, цыпленок в яичко тюкает. И будто впереди церковь наша, Козьмодемьянская. И Катичка со мной, и голосок ее слышу – «няничка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка, гуси у меня за реку в огороды ушли, бегу за ними… схватила за руку Катичку, будто моя подружка, а тут овраг. А наши мужики, в новых полушубках, через овраг мост мостят, хорошие такие бревна, свежие, – кричат нам – «переходи, не бойся!» Катичка меня тут и разбудила, закричала. Вы, может, не верите, барыня, а я верю: намостят, барыня, мужики! Мне-то не дожить, Дашкой-то видала себя… душенька это моя увидит, – овраг перейдет по мосту, намостят мужики дорожку.

Небось, барыня, видали все, как от большевиков на пароходы убегали. Не видали. И хорошо, что не видали. Да, загодя вы уехали, вон как… по билету даже. А, с Батума ехали, вон как вы хорошо. Господь дал. В ка-ю-те ехали… ишь как хорошо, с удобствами. Да-да-да, причувствие имели… ишь ты, как хорошо. Катичка знакомых встретила здесь, так они когда еще перебежали, мы, говорят, зараньше причувствовали. И хороший у них дом тут, совсем к загранице приписались. Есть – и без горя обошлись, как кому тоже повезет. Да я не осужаю, барыня, и хорошие люди есть… вы вон скромно живете, барин в лавочке трудится. А я по своему глупому уму чего думала… Приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и калек, в одно все и соберутся… да и со всего свету нам помогут. А тут вон работать уж не дозволяют, прогоняют. Повидала, всего я повидала.

Иду будто я по полю. А поле – глина одна, склизкаясклизкая, и будто там топь, под глиной, дрожит земля. Гляжу – все кругом ямки, как вот пролуби пробивают, полны водой черной, вот через край плеснет, и что-то возится там, вылазит. Пригляделась, – в каждой пролуби огромадные, черные, головастые, чисто раки каки страшенные, пучеглазые, лапами выгребаются на глину, усищами водят, ищут. Бегу – себя не помню, вот меня за ноги ухватят. Куда ни гляжу – все раки эти страшенные, стерегут. Сигаю через ямки, чуть тропочку видать, и под ней будто колупаются, чисто вот наклевушек, цыпленок в яичко тюкает. И будто впереди церковь наша, Козьмодемьянская. И Катичка со мной, и голосок ее слышу – «няничка, выведи, спаси!» А я будто не я, а девчонка Дашка, гуси у меня за реку в огороды ушли, бегу за ними… схватила за руку Катичку, будто моя подружка, а тут овраг. А наши мужики, в новых полушубках, через овраг мост мостят, хорошие такие бревна, свежие, – кричат нам – «переходи, не бойся!» Катичка меня тут и разбудила, закричала. Вы, может, не верите, барыня, а я верю: намостят, барыня, мужики! Мне-то не дожить, Дашкой-то видала себя… душенька это моя увидит, – овраг перейдет по мосту, намостят мужики дорожку.

Небось, барыня, видали все, как от большевиков на пароходы убегали. Не видали. И хорошо, что не видали. Да, загодя вы уехали, вон как… по билету даже. А, с Батума ехали, вон как вы хорошо. Господь дал. В ка-ю-те ехали… ишь как хорошо, с удобствами. Да-да-да, причувствие имели… ишь ты, как хорошо. Катичка знакомых встретила здесь, так они когда еще перебежали, мы, говорят, зараньше причувствовали. И хороший у них дом тут, совсем к загранице приписались. Есть – и без горя обошлись, как кому тоже повезет. Да я не осужаю, барыня, и хорошие люди есть… вы вон скромно живете, барин в лавочке трудится. А я по своему глупому уму чего думала… Приедут на чужую сторону, и сирот подберут, и старых, и калек, в одно все и соберутся… да и со всего свету нам помогут. А тут вон работать уж не дозволяют, прогоняют. Повидала, всего я повидала.

XXXVII

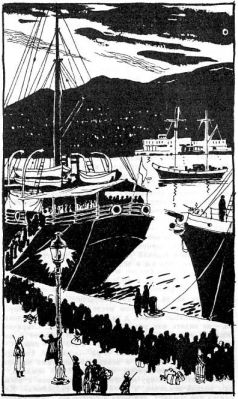

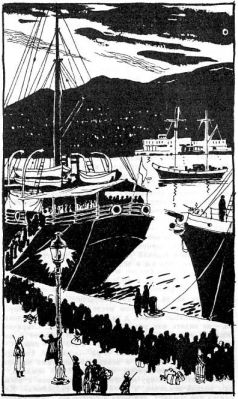

Пришли мы вниз. На-ро-ду!.. вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалено, детишки сверху сидят, напужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненые больше, бумаги смотрят, куда-то посылают. А им кричат: «выехали все, не оставьте нас на погибель!» Офицера уговаривают-кричат: «всех заберут, еще пароход будет!» А публика не верит, друг дружку давят, офицерики все кричат, в растяжечку так, успокоить бы: «спокой-ствие! спокой-ствие! все уедут, войска не помешает, она на Севастополе садится». Бабочка одна как убивалась, чернобровенькая, с ребеночком… – «ох, мамочки мои, да иде ж мой-то, мой-то иде ж?» Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили, а она в городе не была. Ну, взяли. Да много так, растерялись – не сыщутся. А то стали кричать:

«Заграничные пароходов не дают, министры приказали никого не увозить!»

Вот крик поднялся, министры-то не слыхали. И правда, барыня, хотели нас большевикам оставить. А морской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по всем местам приказал – все корабли на Крьш гнать! «Я, – говорит, – последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть еще не потерял». И пригнал корабли. А то бы мы все погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю, да Господь уж знает: «о здравии морского генерала, пошли ему, Господи, здоровья, в делах успеха!» А его за то министры со службы выгнали. Как узнали – оставят нас, – такое пошло, вспомнить страшно. Стали кричать – «убийцы, людоеды!., христопродавцы!..» Офицера вскочили на ящики, и капитан в трубу закричал, всему городу было слышно: «спокой-ствие! все уедут! корабли идут!» Значит, все велел корабли давать. А народу все больше, на волах скарб везут, а им кричат: «бросайте добро, людей не поместим!» Женщины на узлы упали, умоляют: «дозвольте взять, с голоду помрем… знаем мы заграничных, как они обирали нас…» Татарин наш с бумагой прискакал, а к нему не пройти, давка, а он нам бумагой машет. Ну, добились до него. Офицерик и говорит, на костылях-то: «садитесь, вам пропуск от Красного Креста, вам в первую голову, больная вы сестра с бабушкой». А она – ни за что, пусть детишек наперед сажают. До темной ночи все мы на берегу, в давке, с раннего утра. Подходит наш татарин:

«Говорите правду, уедете на корабле?»

Все он ждал-сторожил. Говорим – уедем беспременно. Стал прощаться, – «мне, говорит, по своему делу надо». Сказала Катичка только: «милый, Осман…» – и заплакала. Он ее по плечику погладил – «уезжай, барышня, живи… полковнику нашему скажи – в горы Осман ушел, помнить будет». И мне сказал: «и ты, бабушка хороший, прощай». Заплакала на него. Ружье при нем, пошел-зашагал, пропал. Ах, какой верный человек, до месяца дошел только, а лучше другого православного. Старушка на глазах закачалась – померла, от сердца.

Внучек все кричал: «бабушка, подыми-ись!» Чего только не видали… Уж темно стало, с парохода свет на нас иликтрический пустили, сверху, из фонаря, – так по глазам и стегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили, по городу стегануло, на горы, как усы, тудасюда. А это, говорили, сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили, крестики заблистали, ну, чисто днем. Я и заплакала, заплакала-зарыдала… – прощай, моя матушка-Россия! прощайте, святые наши угоднички!.. И нет ее, в темноте сокрылась, – на горы свет ушел.

Уж садиться, бес откуда ни есть взялся! Да как же вы уезжаете, на погибель, родину покидаете… мину, говорит, большевики пустили, взорвать хотят. Катичка ему при всех и крикнула: «ступайте дачу покойного Коврова грабить с вашими друзьями!» – так и отлетел, чисто скрозь землю провалился. Османа-то не было, а то бы в море его закинул, кривую душу.

К ночи еще корабль подошел, военный. А нас на такой погрузили, большой тоже. В яму нас опустили, каюты уж все позаняли. Вот-вот, в трюм. Темнота, духота, чуть лампочка светит, а в темноте крик, плач, кого уж тошнить стало, кто доветру просится, а выйти никак нельзя, беспорядку чтобы не было. Наверху по бумагам пропускают, считают, сколько, ходу-то назад и нет. Как поднялись мы на пароход, глянула я на горы… – те-мные стоят, жуть, и огонечки кой-где по дачкам, сиротки будто. И свет все ползает, сторожит. Пождала я, вот, может, церкву опять увижу? Нет, так и не показалась. А под фонарями, на берегу, на-ро-ду… черным-черно. И не разобрать, что кричат, – гул и гул. Покрестилась я на небо, заплакала.

Забыла я вам, барыня, сказать… Это еще не сажались мы, пожилой человек прощенья у всех просил. Он учитель был, не то попечитель… с проседью, худой, длинная борода, на мученика похож, в очках только. И будто он за странника: котомочка за спиной, клюшка белая, панталоны в заплатках, сам босой. На ящике стоял, все кричал:

«Православные, прости-те меня! Дети мои, простите меня!.. – так все. – Погубил я вас, окаянный… попечитель был вамг всему народу учитель, и все мы были попечи-тели-учи-тели!.. А чему мы вас обучили? И все мы погуби-ли… и все потли-или-и… – будто стонул, – на пустую дорогу вас пустили-и…»

А под ним офицера стояли, измучились, ранены, молоденькие все мальчишки, небритые-немытые, и с ружьями. А он плачет на них – «дети мои, простите меня, попечитель я был…»

Уж он свихнулся, с горя. Его офицер и прогнал с ящика, а то в море еще свалится. А раньше он образованный был, газеты все печатал, а тут другой месяц блаженный стал, – сказывали знающие. Как его один офицер, высокой, худой, поперек лица рубец темный… как его сдернет с ящика, – «поздно теперь болтать, как все сгорело… ступай, с большевиками болтай!» Никто и не пожалел. Да и правда, не время уж, какой же разговор тут, как всем могила готовится. А мне его жалко стало, все-таки он покаялся.

Говорили знающие – тоже, как покойник-барин наш, слободного правления хотел, а вот и оборвался, в странники пошел.

Ночью уж мы поплыли. На самом мы дне сидели, где товар вот возят, в могиле будто, и не видали, как Россия наша пропадала. Как загреми-ит, застучи-ит… – все мы креститься стали: отходим, говорят. «Царю Небесный» запели, «спаси души наши». И пошло тарахтеть, поплыли. Катичка, слышу, плачет. А рядом с нами старичокповар ехал… у него сынок офицер тоже был… наказал уезжать с собой, а то убьют: у великих князей был поваром, старичок-то… – вот он и говорит, через силу уж:

«Господи… то все в России нашей жили, на солнышке… а вот, в черную яму опустили… доверте-ли!..»

И в мешок головой уткнулся. И я ничего не вижу, застлало все… что уж и вспоминать.

«Заграничные пароходов не дают, министры приказали никого не увозить!»

Вот крик поднялся, министры-то не слыхали. И правда, барыня, хотели нас большевикам оставить. А морской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по всем местам приказал – все корабли на Крьш гнать! «Я, – говорит, – последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть еще не потерял». И пригнал корабли. А то бы мы все погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю, да Господь уж знает: «о здравии морского генерала, пошли ему, Господи, здоровья, в делах успеха!» А его за то министры со службы выгнали. Как узнали – оставят нас, – такое пошло, вспомнить страшно. Стали кричать – «убийцы, людоеды!., христопродавцы!..» Офицера вскочили на ящики, и капитан в трубу закричал, всему городу было слышно: «спокой-ствие! все уедут! корабли идут!» Значит, все велел корабли давать. А народу все больше, на волах скарб везут, а им кричат: «бросайте добро, людей не поместим!» Женщины на узлы упали, умоляют: «дозвольте взять, с голоду помрем… знаем мы заграничных, как они обирали нас…» Татарин наш с бумагой прискакал, а к нему не пройти, давка, а он нам бумагой машет. Ну, добились до него. Офицерик и говорит, на костылях-то: «садитесь, вам пропуск от Красного Креста, вам в первую голову, больная вы сестра с бабушкой». А она – ни за что, пусть детишек наперед сажают. До темной ночи все мы на берегу, в давке, с раннего утра. Подходит наш татарин:

«Говорите правду, уедете на корабле?»

Все он ждал-сторожил. Говорим – уедем беспременно. Стал прощаться, – «мне, говорит, по своему делу надо». Сказала Катичка только: «милый, Осман…» – и заплакала. Он ее по плечику погладил – «уезжай, барышня, живи… полковнику нашему скажи – в горы Осман ушел, помнить будет». И мне сказал: «и ты, бабушка хороший, прощай». Заплакала на него. Ружье при нем, пошел-зашагал, пропал. Ах, какой верный человек, до месяца дошел только, а лучше другого православного. Старушка на глазах закачалась – померла, от сердца.

Внучек все кричал: «бабушка, подыми-ись!» Чего только не видали… Уж темно стало, с парохода свет на нас иликтрический пустили, сверху, из фонаря, – так по глазам и стегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили, по городу стегануло, на горы, как усы, тудасюда. А это, говорили, сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу и осветили, крестики заблистали, ну, чисто днем. Я и заплакала, заплакала-зарыдала… – прощай, моя матушка-Россия! прощайте, святые наши угоднички!.. И нет ее, в темноте сокрылась, – на горы свет ушел.

Уж садиться, бес откуда ни есть взялся! Да как же вы уезжаете, на погибель, родину покидаете… мину, говорит, большевики пустили, взорвать хотят. Катичка ему при всех и крикнула: «ступайте дачу покойного Коврова грабить с вашими друзьями!» – так и отлетел, чисто скрозь землю провалился. Османа-то не было, а то бы в море его закинул, кривую душу.

К ночи еще корабль подошел, военный. А нас на такой погрузили, большой тоже. В яму нас опустили, каюты уж все позаняли. Вот-вот, в трюм. Темнота, духота, чуть лампочка светит, а в темноте крик, плач, кого уж тошнить стало, кто доветру просится, а выйти никак нельзя, беспорядку чтобы не было. Наверху по бумагам пропускают, считают, сколько, ходу-то назад и нет. Как поднялись мы на пароход, глянула я на горы… – те-мные стоят, жуть, и огонечки кой-где по дачкам, сиротки будто. И свет все ползает, сторожит. Пождала я, вот, может, церкву опять увижу? Нет, так и не показалась. А под фонарями, на берегу, на-ро-ду… черным-черно. И не разобрать, что кричат, – гул и гул. Покрестилась я на небо, заплакала.

Забыла я вам, барыня, сказать… Это еще не сажались мы, пожилой человек прощенья у всех просил. Он учитель был, не то попечитель… с проседью, худой, длинная борода, на мученика похож, в очках только. И будто он за странника: котомочка за спиной, клюшка белая, панталоны в заплатках, сам босой. На ящике стоял, все кричал:

«Православные, прости-те меня! Дети мои, простите меня!.. – так все. – Погубил я вас, окаянный… попечитель был вамг всему народу учитель, и все мы были попечи-тели-учи-тели!.. А чему мы вас обучили? И все мы погуби-ли… и все потли-или-и… – будто стонул, – на пустую дорогу вас пустили-и…»

А под ним офицера стояли, измучились, ранены, молоденькие все мальчишки, небритые-немытые, и с ружьями. А он плачет на них – «дети мои, простите меня, попечитель я был…»

Уж он свихнулся, с горя. Его офицер и прогнал с ящика, а то в море еще свалится. А раньше он образованный был, газеты все печатал, а тут другой месяц блаженный стал, – сказывали знающие. Как его один офицер, высокой, худой, поперек лица рубец темный… как его сдернет с ящика, – «поздно теперь болтать, как все сгорело… ступай, с большевиками болтай!» Никто и не пожалел. Да и правда, не время уж, какой же разговор тут, как всем могила готовится. А мне его жалко стало, все-таки он покаялся.

Говорили знающие – тоже, как покойник-барин наш, слободного правления хотел, а вот и оборвался, в странники пошел.

Ночью уж мы поплыли. На самом мы дне сидели, где товар вот возят, в могиле будто, и не видали, как Россия наша пропадала. Как загреми-ит, застучи-ит… – все мы креститься стали: отходим, говорят. «Царю Небесный» запели, «спаси души наши». И пошло тарахтеть, поплыли. Катичка, слышу, плачет. А рядом с нами старичокповар ехал… у него сынок офицер тоже был… наказал уезжать с собой, а то убьют: у великих князей был поваром, старичок-то… – вот он и говорит, через силу уж:

«Господи… то все в России нашей жили, на солнышке… а вот, в черную яму опустили… доверте-ли!..»

И в мешок головой уткнулся. И я ничего не вижу, застлало все… что уж и вспоминать.

XXXVIII

Да как же не горевать-то, барыня… собака – и та к дому привыкает, на чужом месте скучит, а человеку…? Перво пришибло словно, а как очухалась, сразу и поняла, – не видать мне родной землицы! А вот… Старичокповар в мешочках стал разбираться. В дыре-то у нас темно, он и шарит-елозит, охает. – «Что вы, – говорю, – батюшка, ай чего потеряли?» А он – «слава те, Господи, как же я напугался!» – и показывает кожаный кошель. Подумала – золото-серебро, пожалуй. А это землица, с собой везет! – «Помру на чужой стороне, меня и посыпют родной землицей, а своей будто и схоронюсь». Как сказал про землицу, так меня в сердце вот… – не видать мне родимой нашей! Гляжу на Катичку – платочек она кусает. Да нет, барыня… сердцем чую, – не достучит. Строгие капли пью. Доктор в Америке мне: «ти-хо, – говорит, – стучится».

Ну, ехали мы… У каждого горе, а надо всеми одна беда. Из вышних какие, – им и каютки… а кто пониже – тому полише. Да там не один был, этот вот… яма-то наша? да, трюм… а под нами еще была дыра, самая преисподня. И детишки кричат оттуда, и духотищей… – с души воротит. Ше-эсть тыщ народу корабль забрал, сказать немыслимо. Проповедь какую батюшка говорил… – «глядите, говорит, куда попали… в самую преисподню! и нету у нас звания – дукумента, а есть один дукумент – грехописание!..» И казаки были, и калмыки… два ихних старика-калмыка, рядом с нами валялись, икали все… и офицера больные, и хохлы были, хлебороды… всякого было звания. И всенощную под нами пели, вот я плакала! «Вышних Богу» запели, барышнев голоски слышно, из теми-то оттуда, из дыры, будто ангелы жалются: «Го-споди, Боже наш… Го-споди, Царь Небесный…» – до слез.

И всех позаписали. Стали говорить: про занятие дознаются – это уж чего-нибудь с нами сделают, – к арапам, может, отправят, золото копать. Они все так, с людоедами своими, кнутьями даже бьют! – знающие говорили: и нас за людоедов посчитают. Сироты, некому за нас вступиться: небо над нами, вода под нами, – только и всего. Правда, не все заграничные такие. Сербушки вон пенсию нашим калекам положили, ихний царь так и указал: «всех под крыло соберу-угрею». Помощник ходил-записывал, Катичке и посмейся: завезем вас на пустые земли к людоедам. Она и сказала: не до шуток нам. Очень на нее антересовался, бутенброты присылал, и шиколату, в каюту все предлагал, да она забоялась: меня он не пригласил.

Ну, ехали мы… У каждого горе, а надо всеми одна беда. Из вышних какие, – им и каютки… а кто пониже – тому полише. Да там не один был, этот вот… яма-то наша? да, трюм… а под нами еще была дыра, самая преисподня. И детишки кричат оттуда, и духотищей… – с души воротит. Ше-эсть тыщ народу корабль забрал, сказать немыслимо. Проповедь какую батюшка говорил… – «глядите, говорит, куда попали… в самую преисподню! и нету у нас звания – дукумента, а есть один дукумент – грехописание!..» И казаки были, и калмыки… два ихних старика-калмыка, рядом с нами валялись, икали все… и офицера больные, и хохлы были, хлебороды… всякого было звания. И всенощную под нами пели, вот я плакала! «Вышних Богу» запели, барышнев голоски слышно, из теми-то оттуда, из дыры, будто ангелы жалются: «Го-споди, Боже наш… Го-споди, Царь Небесный…» – до слез.

И всех позаписали. Стали говорить: про занятие дознаются – это уж чего-нибудь с нами сделают, – к арапам, может, отправят, золото копать. Они все так, с людоедами своими, кнутьями даже бьют! – знающие говорили: и нас за людоедов посчитают. Сироты, некому за нас вступиться: небо над нами, вода под нами, – только и всего. Правда, не все заграничные такие. Сербушки вон пенсию нашим калекам положили, ихний царь так и указал: «всех под крыло соберу-угрею». Помощник ходил-записывал, Катичке и посмейся: завезем вас на пустые земли к людоедам. Она и сказала: не до шуток нам. Очень на нее антересовался, бутенброты присылал, и шиколату, в каюту все предлагал, да она забоялась: меня он не пригласил.

XXXIX

Стращали-стращали, а что и взаправду вышло. В работу нас не взяли, а пустили на острова, под строгой глаз. Да сколько у берега качались-маялись. А войска наша, вот натерне-лись, Васенька нам рассказывал! Сколько-то тыщ казаков к большевикам отправили, совесть потеряли… на муку смертную, хлебушка жалко стало. А ведь придет время, барыня, золотыми словами про все пропишут, от кого мы чего видали.

У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. Чего не забуду, барыня… – офицерик тот, на костылях, неподалечку от нас на полу сидел, коленки так обхватил, лежать уж не мог, сердце не дозволяло. И говорит он другому офицерику-калеке: «вот пистолет, у немца отбил… сил нет, застрели меня». Отняли у него пистолет и батюшку позвали, разговорить. А у него рана была, под самое под сердце, с немецкой пули. Ну, подумайте: пуля у него такая, и такое случилось с нами, – у здорового сердце заболит. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катичка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капают, да так вот – а-ах! – испугался будто, за сердце так, и повалился на спину, не дыхнул. Закрыли ему глаза, батюшка молитву прочитал, накрыли мы его шинелькой… доктор сразу пришел, руку пощупал, – матросы его и унесли. И все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные-неправославные, а и те глоткой так все – ыи, ыи, – икали, будто заплакали. Которые говорили: и без флагу, чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Катичка прибегает, сама не своя, – видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало: не дай, Господи, в неподобный час помереть!.. Помощник пришел, велел щетками протереть. Катичка ему и отпела: чисто с собаками обходитесь, а еще со-юзники! Ни слова не сказал, только как свекла сделался, – уж ему стыдно стало. Калмыкстарик платьице у ней поцеловал, за правду что заступилась. Тоже человек, калмык-то.

Проветривали все нас, заразу. Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали: дух какой на кухнях, говядину все жарют, и котлеты-биштексы, а у матросов борщ – ложкой не промешать… и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прямо катят, – от духу не устоять. Старик-калмык, тощий-тощий, и говорит-икает: «бабушек, помирай моя, помирай твоя». Легли оба набочок, глаза завели – стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков, помог Господь – прокормили.

Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азияты – всего навезли: и хлеб белый, и колбаска, и… Хлебцем манят, сарди-нками, – «пиджак, бараслет давай!» А на них сверху глядят, голодные. Часы, порсигары, цепочки… – на веревочках опускали, а им хлебецдругой, – вытаскивай. Которые и смеялись, с горя: «во, рыбу-то заграничную как ловим!» Офицера все шинельки променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали, со слезами. Плюют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В два дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест, – «на, – кричит, – иуда, продаю душу, давай пару папиросок!» Батюшка увидал, – «да что ты делаешь-то, дурной?! да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь!» Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным.

Да разве всего расскажешь. А то слух дошел – войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали, и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило: Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были!..

А как нам вылезать, попечительши пришли, безначальных девушек в приют звать: все вам, только Евангелие читайте. Набрали пять барышень, увезли. И что же, барыня, потом узналось: паскуды оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышнев… в такие дома! Хватились, а паскуды на корабле уплыли.

У берега и качались. У нас в яме троих закачало, померли. Чего не забуду, барыня… – офицерик тот, на костылях, неподалечку от нас на полу сидел, коленки так обхватил, лежать уж не мог, сердце не дозволяло. И говорит он другому офицерику-калеке: «вот пистолет, у немца отбил… сил нет, застрели меня». Отняли у него пистолет и батюшку позвали, разговорить. А у него рана была, под самое под сердце, с немецкой пули. Ну, подумайте: пуля у него такая, и такое случилось с нами, – у здорового сердце заболит. Дала я ему лепешечку, приласкала. А Катичка отлучилась, как на грех. На лепешечку смотрит, слезы на нее капают, да так вот – а-ах! – испугался будто, за сердце так, и повалился на спину, не дыхнул. Закрыли ему глаза, батюшка молитву прочитал, накрыли мы его шинелькой… доктор сразу пришел, руку пощупал, – матросы его и унесли. И все стали ужашаться. На что уж калмыки, вовсе степные-неправославные, а и те глоткой так все – ыи, ыи, – икали, будто заплакали. Которые говорили: и без флагу, чисто собаку потащили, а он с немцами воевал. Катичка прибегает, сама не своя, – видала сверху, как его на берег свозили. Вот тут мне страшно стало: не дай, Господи, в неподобный час помереть!.. Помощник пришел, велел щетками протереть. Катичка ему и отпела: чисто с собаками обходитесь, а еще со-юзники! Ни слова не сказал, только как свекла сделался, – уж ему стыдно стало. Калмыкстарик платьице у ней поцеловал, за правду что заступилась. Тоже человек, калмык-то.

Проветривали все нас, заразу. Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали: дух какой на кухнях, говядину все жарют, и котлеты-биштексы, а у матросов борщ – ложкой не промешать… и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прямо катят, – от духу не устоять. Старик-калмык, тощий-тощий, и говорит-икает: «бабушек, помирай моя, помирай твоя». Легли оба набочок, глаза завели – стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков, помог Господь – прокормили.

Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азияты – всего навезли: и хлеб белый, и колбаска, и… Хлебцем манят, сарди-нками, – «пиджак, бараслет давай!» А на них сверху глядят, голодные. Часы, порсигары, цепочки… – на веревочках опускали, а им хлебецдругой, – вытаскивай. Которые и смеялись, с горя: «во, рыбу-то заграничную как ловим!» Офицера все шинельки променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали, со слезами. Плюют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В два дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест, – «на, – кричит, – иуда, продаю душу, давай пару папиросок!» Батюшка увидал, – «да что ты делаешь-то, дурной?! да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь!» Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным.

Да разве всего расскажешь. А то слух дошел – войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали, и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило: Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были!..

А как нам вылезать, попечительши пришли, безначальных девушек в приют звать: все вам, только Евангелие читайте. Набрали пять барышень, увезли. И что же, барыня, потом узналось: паскуды оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышнев… в такие дома! Хватились, а паскуды на корабле уплыли.

XL

Стали нас выпускать, на зорьке было. Глядим, а на море, чисто на облаках, башенки белые стоят, колоколенки словно наши, – Костинтинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела – заплакала.

На разные острова нас вывели. Нас на хороший определили, и церковка там была, грецкая. Отвели дом, сарай вроде, мангалы мы все грели, жаровенки, а то зима там лю-тая, не дай Бог. А как же, и досмотр был, ихний капитан доглядывал, мы его ежом звали, такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились, и приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор… трубку он все курил. Разговорился с Катичкой – очень расположился: «давно, – говорит, – про вас слышу, как вы моих офицерей отчитали… вы достойная барышня, как наша англичанская». Высокойголенастый, лет уж за сорок, а такой молодец. К нам в комнатку зашел-посидел, будто знакомый. И велел в Костинтинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев, от полковника того, к Рождеству. А на Крещенье – получает Катичка золотую бумагу, пожаловать на бал: приедет адъютант, заберет. А она умная, – поеду, говорит, чего, может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам, досматривать. И дает Катичке бумажку, про Васеньку. И спрашивает, – «как вам полковник Коров приходится?» – коровой его назвал. А она прикинула, – у-мная ведь она! – «это мой дяденька», – сказала. Обещал с острова нас спустить.

И влюбился он в Катичку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катичке про себя, какое у него в Англии именье-дворец, – сразу она и поняла – влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику: «не дяденька мне полковник, а знакомый». Так это посмотрел – сказал: «русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить». Благородней нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали, руку целовать, – на два месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала, мисе-Кислой. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него… с него славато наша и пошла.

На разные острова нас вывели. Нас на хороший определили, и церковка там была, грецкая. Отвели дом, сарай вроде, мангалы мы все грели, жаровенки, а то зима там лю-тая, не дай Бог. А как же, и досмотр был, ихний капитан доглядывал, мы его ежом звали, такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились, и приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор… трубку он все курил. Разговорился с Катичкой – очень расположился: «давно, – говорит, – про вас слышу, как вы моих офицерей отчитали… вы достойная барышня, как наша англичанская». Высокойголенастый, лет уж за сорок, а такой молодец. К нам в комнатку зашел-посидел, будто знакомый. И велел в Костинтинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев, от полковника того, к Рождеству. А на Крещенье – получает Катичка золотую бумагу, пожаловать на бал: приедет адъютант, заберет. А она умная, – поеду, говорит, чего, может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам, досматривать. И дает Катичке бумажку, про Васеньку. И спрашивает, – «как вам полковник Коров приходится?» – коровой его назвал. А она прикинула, – у-мная ведь она! – «это мой дяденька», – сказала. Обещал с острова нас спустить.

И влюбился он в Катичку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катичке про себя, какое у него в Англии именье-дворец, – сразу она и поняла – влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику: «не дяденька мне полковник, а знакомый». Так это посмотрел – сказал: «русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить». Благородней нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали, руку целовать, – на два месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала, мисе-Кислой. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него… с него славато наша и пошла.

XLI

В гостиничке комнатку мы сняли, лисий салоп продала я. Васенька и приходит, одни-то кости. Тиф у него был, а он с англичанами говорить мог, они его и приняли в больницу. Комнатку снял неподалечку, вместе гулять ходили. Вот он как-то и говорит: «Поеду в Париж, дядю разыщу и пришлю вам…» Без чего не пускают-то никуда? Вот-вот, ви-зу пришлю. Она ему – «хорошо, пришлите… и приказ надо исполнить, письмо передать». Он стал говорить – адреса нет, а то бы по почте, а волю покойницы исполнить надо. Она ему – «да, надо приказания исполнять». Стал ее молить – «не мучайте меня, я много мучился, ближе вас у меня никого». Она его пожалела, он ей ручки целовать стал. Долго они шептались. Как она вско-чит!.. – «уходи, уходи!» – будто чего-то испугалась. Он ее прогулять хотел, а уж ночь глухая, она и не согласилась, – «уходи, уходи», так все. Пошел, она ему – «дай мне письмо!» Гляжу, – а я задремала-притаилась, – вынул он из бумажника письмо, с печатями. Вот она рассердилась!..

«А, всегда у сердца, драгоценность берегете?» Он даже за грудь схватился, – «что ты со мной, Катя, делаешь?!» – в голос крикнул. А она ему – «приди завтра, я тебе все скажу… можно оставить драгоценность?» Только он за дверь, она письмо на стол кинула и давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить. Подойдет, поворочает письмо – бросит. Не стерпела я, и говорю: «а ты прочитай, и дело с концом». Она мне – «никогда я не распечатаю!» – «Так и будешь, – говорю, – себя дражнить? Лучше уж все узнать, Бог простит». – «Что – все?!» – она-то мне. И затрясла кулачками: «дура, ничего не понимаешь! он тогда в меня плюнет! гадина жизнь нашу отравила…!» – прокляла ее, покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо – швырнет. Совсем схватила, вот разорвет… – за руки меня, исказилась:

«Спрячь, не давай мне… себя погублю!..» Чисто вот барыня-покойница. Стала я ее утишать, взяла письмо. И письмо какое-то нечистое, как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк, она за руку меня – «дай, не могу я…!» Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовые, с этим письмом крутились, до самого до его прихода. Ра-но пришел, лица на нем нет. Увидала его, как крикнет, – «а, боялся, все узнаю? Не спал?., берите вашу святыню, целехонька!» Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. А она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруют. Она и говорит-шепчет: «рад, что поверила тебе? или – что всего знать не буду?…» Он говорит – сейчас распечатай! Они и поцеловались. И порешили: Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывал, она не взяла. Он мне и всучил, две бумажки аглиские, – сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал, по разговору. Сиротами и остались.

«А, всегда у сердца, драгоценность берегете?» Он даже за грудь схватился, – «что ты со мной, Катя, делаешь?!» – в голос крикнул. А она ему – «приди завтра, я тебе все скажу… можно оставить драгоценность?» Только он за дверь, она письмо на стол кинула и давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить. Подойдет, поворочает письмо – бросит. Не стерпела я, и говорю: «а ты прочитай, и дело с концом». Она мне – «никогда я не распечатаю!» – «Так и будешь, – говорю, – себя дражнить? Лучше уж все узнать, Бог простит». – «Что – все?!» – она-то мне. И затрясла кулачками: «дура, ничего не понимаешь! он тогда в меня плюнет! гадина жизнь нашу отравила…!» – прокляла ее, покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо – швырнет. Совсем схватила, вот разорвет… – за руки меня, исказилась:

«Спрячь, не давай мне… себя погублю!..» Чисто вот барыня-покойница. Стала я ее утишать, взяла письмо. И письмо какое-то нечистое, как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк, она за руку меня – «дай, не могу я…!» Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовые, с этим письмом крутились, до самого до его прихода. Ра-но пришел, лица на нем нет. Увидала его, как крикнет, – «а, боялся, все узнаю? Не спал?., берите вашу святыню, целехонька!» Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. А она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруют. Она и говорит-шепчет: «рад, что поверила тебе? или – что всего знать не буду?…» Он говорит – сейчас распечатай! Они и поцеловались. И порешили: Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывал, она не взяла. Он мне и всучил, две бумажки аглиские, – сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал, по разговору. Сиротами и остались.