Страница:

Именно тогда сначала в английский, а затем и в остальные языки вошел странный термин «луддиты».

Машины заменили квалифицированных рабочих

Почва бунта

Восставший трудовой Лудд

До первой крови и после

Ренессанс

Евгений Жирнов

«Мертвыа человеки ядяху»

«Душеспасительные бани»

Машины заменили квалифицированных рабочих

Почва бунта

Попытки воспрепятствовать прогрессу предпринимались на протяжении всей истории человечества. Долгое время любые новшества – от технических до социальных – вызывали страх прежде всего у «верхов», стремившихся уберечь себя от перемен, последствия которых всегда трудно предугадать.

Однако уже к началу XVIII столетия ситуация изменилась радикально. Место прежних душителей прогресса заняли социальные низы, трудящиеся массы, по которым больно ударило внедрение новых орудий труда. А правящие классы, напротив, разглядели в техническом прогрессе источник обогащения и принялись его насаждать, не считаясь с издержками в виде антимашинных бунтов и восстаний.

Ареной самых крупных из них стала Англия начала XIX века. Этот период в истории страны получил название эпохи Регентства, поскольку страной, после того как король Георг III был признан умалишенным и помещен в психиатрическую лечебницу, стал править регент принц Уэльский (будущий Георг IV).

В ту пору Англия оставалась еще преимущественно аграрной страной. Больше половины населения проживало в сельской местности, country, а города редко когда насчитывали больше нескольких тысяч жителей (за исключением Лондона, население которого перевалило за миллион). При этом собственно сельским хозяйством занималась треть работающего населения страны. Остальные промышляли ремеслами и кустарным производством, которое в основном также располагалось не в городах, а в той же country. Немногочисленные фабрики (прежде всего ткацкие) приводились в действие энергией воды и потому строились рядом с водяными мельницами.

Отсутствие единой системы железных дорог приводило к локализации экономической жизни в небольших городских и сельских общинах, слабо связанных между собой, но зато объединявших работодателей и наемных работников некими общими целями. До идиллического классового мира было далеко, однако и к сколько-нибудь серьезным конфликтам такая организация «бизнеса» до поры до времени не приводила.

Эту видимость классовой гармонии взорвало стремительное внедрение нового оборудования – паровых станков и машин. А необходимость интенсификации производства, в свою очередь, спровоцировали причины внешнеполитические.

Первую подножку национальной экономике сделал главный враг британской короны Наполеон. Французский император фактически изолировал почти полностью подвластный ему европейский континент от английских товаров. К 1811 году экспорт снизился на треть, что вызвало в Англии финансовую панику, а повальное закрытие и банкротство банков привело к резкому, почти двукратному, падению реальных доходов населения.

Другой напастью стали хронические неурожаи, вынудившие правительство пойти на массированную закупку зерна у России. Как и следовало ожидать, цены на него на внутреннем рынке рванули вверх.

А тут еще бывшая колония – Североамериканские Штаты – сообразила, что лучшего момента потрепать бывшую метрополию не представится, и объявила Англии войну, которая в основном свелась к закрытию для английских товаров и Нового Света.

Внешнее давление наложилось на зревший внутри страны классовый конфликт. В результате так называемых огораживаний (из-за роста цен на шерсть на землях фермеров стали разводить овец) сельхозработники были вынуждены мигрировать в промышленно развитые города и на фабрики в country, и прежняя общинная пуповина между работниками и работодателями оказалась разорвана.

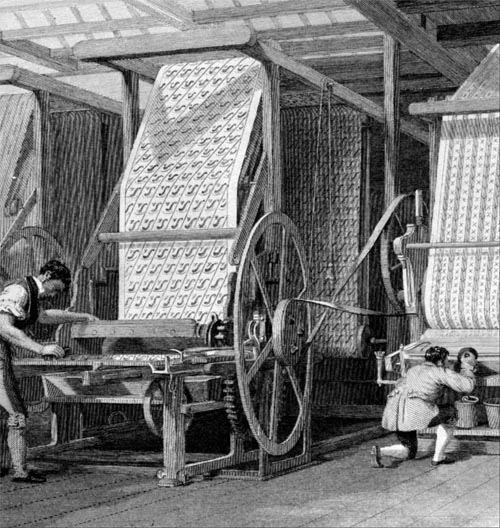

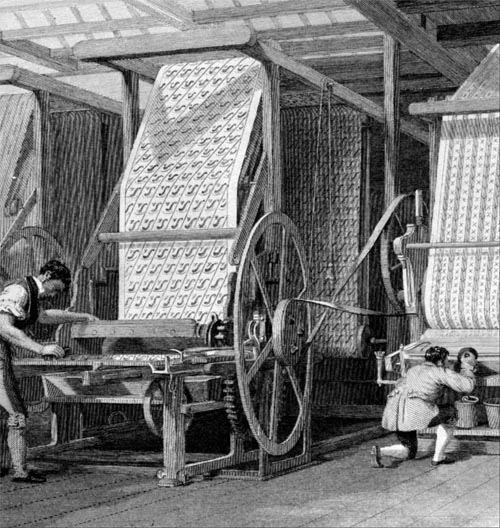

Вслед за овцами вытеснять людей начали машины. Владельцы ткацких и трикотажных мануфактур стали активно внедрять новую технику – паровые станки с широкими рамами, позволявшие изготавливать сразу несколько изделий. В результате этой частичной автоматизации производства оно значительно удешевилось. Машины заменили квалифицированных рабочих, а неквалифицированным можно было платить копейки или вовсе не платить, переводя их фактически на натуральное довольствие. По тогдашним английским законам работодатели не были обязаны объявлять расценки и могли договариваться с каждым работником отдельно. Часто «живые» деньги заменялись кредитом в торговых лавках на территории мануфактуры (цены в них обычно были выше, чем в аналогичных заведениях за ее пределами).

Все попытки представителей рабочих обращаться с петициями протеста в парламент встречались в штыки. Власти недвусмысленно предупредили, что сопротивление техническому прогрессу будет сурово караться – смертью или каторжным трудом на плантациях в заморских колониях.

Однако уже к началу XVIII столетия ситуация изменилась радикально. Место прежних душителей прогресса заняли социальные низы, трудящиеся массы, по которым больно ударило внедрение новых орудий труда. А правящие классы, напротив, разглядели в техническом прогрессе источник обогащения и принялись его насаждать, не считаясь с издержками в виде антимашинных бунтов и восстаний.

Ареной самых крупных из них стала Англия начала XIX века. Этот период в истории страны получил название эпохи Регентства, поскольку страной, после того как король Георг III был признан умалишенным и помещен в психиатрическую лечебницу, стал править регент принц Уэльский (будущий Георг IV).

В ту пору Англия оставалась еще преимущественно аграрной страной. Больше половины населения проживало в сельской местности, country, а города редко когда насчитывали больше нескольких тысяч жителей (за исключением Лондона, население которого перевалило за миллион). При этом собственно сельским хозяйством занималась треть работающего населения страны. Остальные промышляли ремеслами и кустарным производством, которое в основном также располагалось не в городах, а в той же country. Немногочисленные фабрики (прежде всего ткацкие) приводились в действие энергией воды и потому строились рядом с водяными мельницами.

Отсутствие единой системы железных дорог приводило к локализации экономической жизни в небольших городских и сельских общинах, слабо связанных между собой, но зато объединявших работодателей и наемных работников некими общими целями. До идиллического классового мира было далеко, однако и к сколько-нибудь серьезным конфликтам такая организация «бизнеса» до поры до времени не приводила.

Эту видимость классовой гармонии взорвало стремительное внедрение нового оборудования – паровых станков и машин. А необходимость интенсификации производства, в свою очередь, спровоцировали причины внешнеполитические.

Первую подножку национальной экономике сделал главный враг британской короны Наполеон. Французский император фактически изолировал почти полностью подвластный ему европейский континент от английских товаров. К 1811 году экспорт снизился на треть, что вызвало в Англии финансовую панику, а повальное закрытие и банкротство банков привело к резкому, почти двукратному, падению реальных доходов населения.

Другой напастью стали хронические неурожаи, вынудившие правительство пойти на массированную закупку зерна у России. Как и следовало ожидать, цены на него на внутреннем рынке рванули вверх.

А тут еще бывшая колония – Североамериканские Штаты – сообразила, что лучшего момента потрепать бывшую метрополию не представится, и объявила Англии войну, которая в основном свелась к закрытию для английских товаров и Нового Света.

Внешнее давление наложилось на зревший внутри страны классовый конфликт. В результате так называемых огораживаний (из-за роста цен на шерсть на землях фермеров стали разводить овец) сельхозработники были вынуждены мигрировать в промышленно развитые города и на фабрики в country, и прежняя общинная пуповина между работниками и работодателями оказалась разорвана.

Вслед за овцами вытеснять людей начали машины. Владельцы ткацких и трикотажных мануфактур стали активно внедрять новую технику – паровые станки с широкими рамами, позволявшие изготавливать сразу несколько изделий. В результате этой частичной автоматизации производства оно значительно удешевилось. Машины заменили квалифицированных рабочих, а неквалифицированным можно было платить копейки или вовсе не платить, переводя их фактически на натуральное довольствие. По тогдашним английским законам работодатели не были обязаны объявлять расценки и могли договариваться с каждым работником отдельно. Часто «живые» деньги заменялись кредитом в торговых лавках на территории мануфактуры (цены в них обычно были выше, чем в аналогичных заведениях за ее пределами).

Все попытки представителей рабочих обращаться с петициями протеста в парламент встречались в штыки. Власти недвусмысленно предупредили, что сопротивление техническому прогрессу будет сурово караться – смертью или каторжным трудом на плантациях в заморских колониях.

Восставший трудовой Лудд

В начале марта 1811 года владельцы нескольких ткацких фабрик в графстве Ноттингемшир, на родине легендарного Робина Гуда, получили грозные письма, подписанные неведомым «генералом Недом Луддом». От имени своей «армии исправителей несправедливости» (Army of Redressers) он обвинял их в сознательном занижении заработной платы, приеме на работу неквалифицированных рабочих, усугубившем безработицу квалифицированных, и прочих несправедливостях и объявлял виновным в этом беспощадную войну.

Можно было бы счесть эти послания чьей-то дурной шуткой, если бы не последующие события, потрясшие страну.

Вскоре «армия Неда Лудда» перешла к активным действиям. Вечером 11 марта на фабрике в городке Арнолде под Ноттингемом были разбиты первые 60 ткацких станков. В течение следующих трех месяцев восставшие довели число своих механических жертв до 2000. Не на шутку перепуганные местные власти срочно направили для охраны фабрик несколько сотен констеблей. Но волнения не утихали, и к концу ноября разрушители машин, прозванные в народе луддитами, громили фабрики даже днем.

Самой любопытной фигурой во всей этой истории был и остается сам Лудд, которого его последователи называли то генералом, то королем, то просто вожаком. Случалось, Лудда видели одновременно в нескольких местах, однако все попытки полиции получить его словесный портрет терпели крах. Впрочем, Лудда не раз арестовывали и, по слухам, даже вешали при большом стечении народа. Но он непостижимым образом воскресал и вел на штурм ненавистных фабрик новые отряды разрушителей.

Скорее всего, никакого Неда Лудда не существовало. Однако мифический главнокомандующий умудрился сколотить из разношерстного люда хорошо организованную армию – иначе как бы она могла на протяжении нескольких лет противостоять регулярным войскам?

Тактика луддитов напоминала партизанские действия в тылу врага. Обычно они собирались небольшими группами в лесу, а с наступлением темноты шли на дело. Первыми на территорию фабрики врывались вооруженные мушкетами «боевики», один вид которых заставлял разбегаться охранников и приставленных им в помощь полицейских. После чего к делу приступали основные силы атакующих. Сокрушив станки кирками и молотами, луддиты растворялись во тьме еще до прибытия главных полицейских сил. В своей среде луддиты поддерживали строжайшую конспирацию – пользовались номерами вместо имен и при встречах обращались друг к другу с помощью тайных знаков.

Вот как описывал луддитов репортер издававшейся в Лидсе газеты Mercury: «Колонна численностью до двух сотен человек торжественно проследовала через всю деревню и присоединилась к восставшим. Некоторые были вооружены мушкетами с примкнутыми штыками, однако у большинства в руках были простые кирки. Возглавляло шествие вооруженных banditti соломенное чучело, олицетворявшее, вероятно, легендарного генерала Лудда, а штандартом служило древко с красным флагом».

Слухи о событиях в Ноттингемшире быстро достигли Лондона. Принц-регент, стремясь подавить волнения, своим указом пообещал по 50 гиней каждому, кто сообщит о «готовящемся или уже совершаемом злостном разрушении ткацких станков». Тем не менее уже в следующем году волнения перекинулись на соседние графства Центральной Англии – Лестершир и Дербишир, а также на ряд северных – Йоркшир, Ланкашир и Чешир, где население наряду с ткацким производством зарабатывало на жизнь отделкой готовых трикотажных изделий. Поэтому, скажем, йоркширские луддиты обратили свой гнев прежде всего не на ткацкие станки, а на новомодные трикотажные машины, грозившие оставить их без работы.

Любопытно, что никаких ясно выраженных политических требований луддиты не выдвигали. На последующих судебных процессах они говорили, что взяться за кирки и молоты их вынудили мизерная зарплата, не позволявшая прокормить семью, безработица, желание восстановить прежние условия труда, перебои с продуктами питания и даже «ужасающее падение качества изделий, изготавливаемых с помощью новых машин».

В общем, эти люди, «занимавшиеся торговлей с работодателями, шантажируя последних бунтом» (как писал один английский автор в середине прошлого века), революционерами не являлись – движение луддитов скорее было прообразом современных профсоюзов.

Можно было бы счесть эти послания чьей-то дурной шуткой, если бы не последующие события, потрясшие страну.

Вскоре «армия Неда Лудда» перешла к активным действиям. Вечером 11 марта на фабрике в городке Арнолде под Ноттингемом были разбиты первые 60 ткацких станков. В течение следующих трех месяцев восставшие довели число своих механических жертв до 2000. Не на шутку перепуганные местные власти срочно направили для охраны фабрик несколько сотен констеблей. Но волнения не утихали, и к концу ноября разрушители машин, прозванные в народе луддитами, громили фабрики даже днем.

Самой любопытной фигурой во всей этой истории был и остается сам Лудд, которого его последователи называли то генералом, то королем, то просто вожаком. Случалось, Лудда видели одновременно в нескольких местах, однако все попытки полиции получить его словесный портрет терпели крах. Впрочем, Лудда не раз арестовывали и, по слухам, даже вешали при большом стечении народа. Но он непостижимым образом воскресал и вел на штурм ненавистных фабрик новые отряды разрушителей.

Скорее всего, никакого Неда Лудда не существовало. Однако мифический главнокомандующий умудрился сколотить из разношерстного люда хорошо организованную армию – иначе как бы она могла на протяжении нескольких лет противостоять регулярным войскам?

Тактика луддитов напоминала партизанские действия в тылу врага. Обычно они собирались небольшими группами в лесу, а с наступлением темноты шли на дело. Первыми на территорию фабрики врывались вооруженные мушкетами «боевики», один вид которых заставлял разбегаться охранников и приставленных им в помощь полицейских. После чего к делу приступали основные силы атакующих. Сокрушив станки кирками и молотами, луддиты растворялись во тьме еще до прибытия главных полицейских сил. В своей среде луддиты поддерживали строжайшую конспирацию – пользовались номерами вместо имен и при встречах обращались друг к другу с помощью тайных знаков.

Вот как описывал луддитов репортер издававшейся в Лидсе газеты Mercury: «Колонна численностью до двух сотен человек торжественно проследовала через всю деревню и присоединилась к восставшим. Некоторые были вооружены мушкетами с примкнутыми штыками, однако у большинства в руках были простые кирки. Возглавляло шествие вооруженных banditti соломенное чучело, олицетворявшее, вероятно, легендарного генерала Лудда, а штандартом служило древко с красным флагом».

Слухи о событиях в Ноттингемшире быстро достигли Лондона. Принц-регент, стремясь подавить волнения, своим указом пообещал по 50 гиней каждому, кто сообщит о «готовящемся или уже совершаемом злостном разрушении ткацких станков». Тем не менее уже в следующем году волнения перекинулись на соседние графства Центральной Англии – Лестершир и Дербишир, а также на ряд северных – Йоркшир, Ланкашир и Чешир, где население наряду с ткацким производством зарабатывало на жизнь отделкой готовых трикотажных изделий. Поэтому, скажем, йоркширские луддиты обратили свой гнев прежде всего не на ткацкие станки, а на новомодные трикотажные машины, грозившие оставить их без работы.

Любопытно, что никаких ясно выраженных политических требований луддиты не выдвигали. На последующих судебных процессах они говорили, что взяться за кирки и молоты их вынудили мизерная зарплата, не позволявшая прокормить семью, безработица, желание восстановить прежние условия труда, перебои с продуктами питания и даже «ужасающее падение качества изделий, изготавливаемых с помощью новых машин».

В общем, эти люди, «занимавшиеся торговлей с работодателями, шантажируя последних бунтом» (как писал один английский автор в середине прошлого века), революционерами не являлись – движение луддитов скорее было прообразом современных профсоюзов.

До первой крови и после

К началу 1812 года размах действий луддитов заставил правительство принять самые решительные меры для обуздания бунтовщиков. Слишком уж события в Центральной Англии напоминали прелюдию к Французской революции – навязчивому кошмару всех европейских монархий.

В феврале сам премьер-министр выступил с требованием приравнять «антимашинный вандализм» к тяжким преступлениям, караемым смертной казнью. Это предложение не вызвало в палате лордов серьезной дискуссии. Диссонансом прозвучало разве что выступление 27 февраля известного нарушителя спокойствия – молодого лорда Байрона, будущей звезды английской поэзии.

Байрон, не снимая с погромщиков вины, считал, что часть ее лежит на владельцах фабрик, чьи нововведения оставили без работы десятки тысяч человек: «Если меч является наихудшим аргументом в споре, то ему надлежит быть и последним. В сложившейся ситуации правительство слишком спешит обнажить клинок репрессий. Пока он, благодаря провидению, еще находится в ножнах. Однако принятием этого закона мы извлечем его оттуда вместо того, чтобы попытаться встретиться с доведенными до отчаяния людьми и понять, какие меры смогут остановить насилие и вернуть им работу».

Однако подавляющее большинство проголосовало за принятие закона о ломке оборудования (Frame Breaking Act), предусматривавшего смертную казнь. В районы волнений были отправлены регулярные войска.

Правительство и раньше прибегало к силе. Но ни посланный в 1811 году в Ноттингем эскадрон драгун, ни приданные ему в помощь 900 кавалеристов и 1000 солдат-пехотинцев под командованием генерала Дайотта с луддитами справиться не смогли. На этот раз в районы, охваченные бунтом, направлялась целая армия численностью 3000 человек под командованием генерал-лейтенанта Томаса Мейтленда.

До этого события развивались на удивление бескровно: жертвами луддитов были машины, а не их хозяева. Теперь всем стало ясно, что первой крови ждать осталось недолго.

Пролилась она на трикотажной фабрике Роуфорд-Миллз, расположенной в окрестностях Брайхауза в графстве Йоркшир. Ее владелец, еще в 1811 году установивший новые паровые станки, предчувствовал недоброе и заранее обратился к войскам за помощью. Когда толпа местных луддитов попыталась ночью ворваться на фабрику, их встретили ружейными залпами. Оставив на фабричном дворе двух смертельно раненных товарищей, нападавшие ретировались. А спустя неделю в отместку убили другого местного фабриканта.

После этого карательная машина была запущена в полную силу. Из сотни с лишним арестованных бунтарей осудили 64: троих повесили за убийство, еще 14 – за подстрекательство к уничтожению машин, а остальных сослали в Австралию, представлявшую тогда единственную в своем роде каторгу-континент.

Однако эти жестокие меры не остановили луддитов. На руку им сыграла волна «голодных» бунтов в городах, вызванных резким повышением цен на муку. Встречая организованный отпор регулярных войск, луддиты отыгрывались на домах фабрикантов, фактически перейдя к террору. А это, в свою очередь, вело к новым волнам репрессий.

23 апреля 1812 года была разгромлена очередная фабрика под Манчестером, после чего главный шериф графства Уильям Халтон приказал арестовывать всех обнаруженных на месте преступления и предавать их суду без оглядки на возраст и пол. Из 12 первых арестованных четверо тут же были признаны виновными и повешены – в их числе 12-летний Абрахам Чарлстон, со слезами моливший о пощаде на эшафоте.

Манчестерский «перегиб» получил широкую огласку, и общественное мнение, до того безусловно поддерживавшее действия правительства, раскололось. В июне того же года полиция арестовала 38 участников луддитского сборища, но суд всех их неожиданно оправдал.

После этого и слепая ярость луддитов, и жестокость властей начали сходить на нет: бунт выдыхался. Машинные погромы продолжались до конца 1816 года (а отдельные вспышки вандализма наблюдались и позже, например в 1830 году), но луддизм как социальное явление уходил в прошлое. По крайней мере, так казалось современникам.

В феврале сам премьер-министр выступил с требованием приравнять «антимашинный вандализм» к тяжким преступлениям, караемым смертной казнью. Это предложение не вызвало в палате лордов серьезной дискуссии. Диссонансом прозвучало разве что выступление 27 февраля известного нарушителя спокойствия – молодого лорда Байрона, будущей звезды английской поэзии.

Байрон, не снимая с погромщиков вины, считал, что часть ее лежит на владельцах фабрик, чьи нововведения оставили без работы десятки тысяч человек: «Если меч является наихудшим аргументом в споре, то ему надлежит быть и последним. В сложившейся ситуации правительство слишком спешит обнажить клинок репрессий. Пока он, благодаря провидению, еще находится в ножнах. Однако принятием этого закона мы извлечем его оттуда вместо того, чтобы попытаться встретиться с доведенными до отчаяния людьми и понять, какие меры смогут остановить насилие и вернуть им работу».

Однако подавляющее большинство проголосовало за принятие закона о ломке оборудования (Frame Breaking Act), предусматривавшего смертную казнь. В районы волнений были отправлены регулярные войска.

Правительство и раньше прибегало к силе. Но ни посланный в 1811 году в Ноттингем эскадрон драгун, ни приданные ему в помощь 900 кавалеристов и 1000 солдат-пехотинцев под командованием генерала Дайотта с луддитами справиться не смогли. На этот раз в районы, охваченные бунтом, направлялась целая армия численностью 3000 человек под командованием генерал-лейтенанта Томаса Мейтленда.

До этого события развивались на удивление бескровно: жертвами луддитов были машины, а не их хозяева. Теперь всем стало ясно, что первой крови ждать осталось недолго.

Пролилась она на трикотажной фабрике Роуфорд-Миллз, расположенной в окрестностях Брайхауза в графстве Йоркшир. Ее владелец, еще в 1811 году установивший новые паровые станки, предчувствовал недоброе и заранее обратился к войскам за помощью. Когда толпа местных луддитов попыталась ночью ворваться на фабрику, их встретили ружейными залпами. Оставив на фабричном дворе двух смертельно раненных товарищей, нападавшие ретировались. А спустя неделю в отместку убили другого местного фабриканта.

После этого карательная машина была запущена в полную силу. Из сотни с лишним арестованных бунтарей осудили 64: троих повесили за убийство, еще 14 – за подстрекательство к уничтожению машин, а остальных сослали в Австралию, представлявшую тогда единственную в своем роде каторгу-континент.

Однако эти жестокие меры не остановили луддитов. На руку им сыграла волна «голодных» бунтов в городах, вызванных резким повышением цен на муку. Встречая организованный отпор регулярных войск, луддиты отыгрывались на домах фабрикантов, фактически перейдя к террору. А это, в свою очередь, вело к новым волнам репрессий.

23 апреля 1812 года была разгромлена очередная фабрика под Манчестером, после чего главный шериф графства Уильям Халтон приказал арестовывать всех обнаруженных на месте преступления и предавать их суду без оглядки на возраст и пол. Из 12 первых арестованных четверо тут же были признаны виновными и повешены – в их числе 12-летний Абрахам Чарлстон, со слезами моливший о пощаде на эшафоте.

Манчестерский «перегиб» получил широкую огласку, и общественное мнение, до того безусловно поддерживавшее действия правительства, раскололось. В июне того же года полиция арестовала 38 участников луддитского сборища, но суд всех их неожиданно оправдал.

После этого и слепая ярость луддитов, и жестокость властей начали сходить на нет: бунт выдыхался. Машинные погромы продолжались до конца 1816 года (а отдельные вспышки вандализма наблюдались и позже, например в 1830 году), но луддизм как социальное явление уходил в прошлое. По крайней мере, так казалось современникам.

Ренессанс

Еще в 1819 году манчестерский журналист Джон Эдвард Тейлор задним числом провел самостоятельное расследование обстоятельств нападения на местные фабрики семилетней давности. Каково же было его удивление, когда обнаружились несомненные свидетельства того, что на штурм одной из фабрик рабочих вели провокаторы, нанятые членом местного магистрата полковником Флетчером!

Выводы Тейлора и других его коллег, вскрывших случаи произвола по отношению к луддитам со стороны властей (в частности, самосуда военных), вызвали всеобщий шок. С тех пор отношение англичан к разрушителям машин приобрело романтический оттенок. Примерно то же случилось с земляком первых луддитов Робином Гудом: молва и массмедиа превратили его в благородного разбойника и защитника угнетенных.

Казалось бы, все это «дела давно минувших дней». Времена изменились, и резкого неприятия технического прогресса больше не наблюдается. Скорее наоборот, к середине ХХ века он был почти обожествлен, невзирая на некоторые издержки вроде атомной бомбы.

Тем более неожиданным был недавний (в самом конце прошлого века) выход на общественно-политическую арену движения, вновь объявившего прогрессу войну. Сегодняшние неолуддиты-антиглобалисты, от чьих многочисленных сайтов в Интернете рябит в глазах, к счастью, пока не представляют собой структурированную и серьезно финансируемую организацию. Скорее их можно отнести к маргиналам наряду с небезызвестным Greenpeace или американским Обществом творческого анахронизма (The Society of Creative Anachronism).

Но это пока. Движение, судя по всему, набирает силу, и очень скоро акции протеста могут выйти из разряда забавных историй. Подобно своим предшественникам из далекого XIX века, неолуддиты уповают на кирку и молот и призывают к разрушению новых технологий, транснациональных корпораций, массовой культуры, засилья рекламы и тому подобных составляющих установившегося мирового порядка.

С их критикой современного мира часто бывает трудно не согласиться. Мир этот, конечно, далек от идеального, и практически каждая очередная новинка, изобретенная в надежде его улучшить, сразу являет свою оборотную сторону, сулящую малоприятные последствия.

Однако главный урок луддитского бунта, может быть, в том и состоит, что прогресс при всем желании не остановить. Да и не виноват он, если вдуматься, в наших бедах, как не виновато зеркало, в котором мы видим «рожу криву». В любом случае крушить за это зеркало глупо.

Выводы Тейлора и других его коллег, вскрывших случаи произвола по отношению к луддитам со стороны властей (в частности, самосуда военных), вызвали всеобщий шок. С тех пор отношение англичан к разрушителям машин приобрело романтический оттенок. Примерно то же случилось с земляком первых луддитов Робином Гудом: молва и массмедиа превратили его в благородного разбойника и защитника угнетенных.

Казалось бы, все это «дела давно минувших дней». Времена изменились, и резкого неприятия технического прогресса больше не наблюдается. Скорее наоборот, к середине ХХ века он был почти обожествлен, невзирая на некоторые издержки вроде атомной бомбы.

Тем более неожиданным был недавний (в самом конце прошлого века) выход на общественно-политическую арену движения, вновь объявившего прогрессу войну. Сегодняшние неолуддиты-антиглобалисты, от чьих многочисленных сайтов в Интернете рябит в глазах, к счастью, пока не представляют собой структурированную и серьезно финансируемую организацию. Скорее их можно отнести к маргиналам наряду с небезызвестным Greenpeace или американским Обществом творческого анахронизма (The Society of Creative Anachronism).

Но это пока. Движение, судя по всему, набирает силу, и очень скоро акции протеста могут выйти из разряда забавных историй. Подобно своим предшественникам из далекого XIX века, неолуддиты уповают на кирку и молот и призывают к разрушению новых технологий, транснациональных корпораций, массовой культуры, засилья рекламы и тому подобных составляющих установившегося мирового порядка.

С их критикой современного мира часто бывает трудно не согласиться. Мир этот, конечно, далек от идеального, и практически каждая очередная новинка, изобретенная в надежде его улучшить, сразу являет свою оборотную сторону, сулящую малоприятные последствия.

Однако главный урок луддитского бунта, может быть, в том и состоит, что прогресс при всем желании не остановить. Да и не виноват он, если вдуматься, в наших бедах, как не виновато зеркало, в котором мы видим «рожу криву». В любом случае крушить за это зеркало глупо.

Евгений Жирнов

Миру – мор

235 лет назад, в 1772 году, в Москве завершилась последняя в русской истории масштабная эпидемия чумы. Она стоила жизни почти 100 тыс. москвичей и сопровождалась массовыми грабежами и чумным бунтом.

Моровые поветрия издавна убивали огромное количество людей. Во время одного из них в Смоленске выжило лишь пять горожан, а при осаде войсками Петра I Риги в городе от голода и болезней умерло 6о тыс. Жителей и солдат. Как правило, болезни приходили на Русь из-за рубежа, но в отличие от Европы, где инфекции распространялись подчас экзотическими путями – к примеру, разносчиками сифилиса были священники и монахини, – в города И веси России заразу чаще всего приносили купцы и солдаты.

С приходом очередной заразы монастырские больницы превращались в хосписы

Моровые поветрия издавна убивали огромное количество людей. Во время одного из них в Смоленске выжило лишь пять горожан, а при осаде войсками Петра I Риги в городе от голода и болезней умерло 6о тыс. Жителей и солдат. Как правило, болезни приходили на Русь из-за рубежа, но в отличие от Европы, где инфекции распространялись подчас экзотическими путями – к примеру, разносчиками сифилиса были священники и монахини, – в города И веси России заразу чаще всего приносили купцы и солдаты.

С приходом очередной заразы монастырские больницы превращались в хосписы

«Мертвыа человеки ядяху»

Глад и мор – голод и эпидемии – испокон веку были непременной частью жизни человечества. И Русь, несмотря на ее особый путь, не была исключением из общего правила. Дотошные историки медицины нашли упоминания о моровых поветриях практически во всех русских летописях, начиная с древнейших, датированных XI веком. Самое первое упоминание об эпидемии относится к 1060 году, когда русские князья пошли войной на южных соседей – кочевников-торков.

«В сем же лете Изяслав, и Святослав, и Всеволод, и Всеслав, совокупивше вой бесчислены, поидоша на коних и в лодьях, бесчислено множество, на Торки. Се слышавше Торци, убояшася, пробегоша... и помроша бегаюче... ови от зимы, друзии же гладом, ини же мором».

Не опознанная современными специалистами инфекция поразила и княжеские дружины, чем было положено начало одной из незыблемых традиций отечественных моровых поветрий: заразу в свое отечество приносили русские воины или свои и заморские купцы, прибывавшие из дальних странствий. Из-за этого, как правило, эпидемии начинались в приграничных городах, распространяясь с запада или юга на север и восток. В 1092 году начавшийся в Полоцке мор вскоре перекинулся на Киев, а в 1128 году летописец описал великое моровое поветрие, случившееся в другой пограничной части Руси – в Новгородской земле.

Эпидемии повторялись регулярно, с Запада заносились то моровые лихорадки, то инфекции, которые знатоки считают первыми описанными пандемиями гриппа. Причем то ли из-за развития связей между русскими княжествами и большей информированности летописцев, то ли потому, что каждая следующая эпидемия захватывала все новые территории, в летописях XIII века говорилось уже о морах, охватывавших всю Русь. К примеру, в 1229-1230 годах «глад и мор» поразили все города и веси, за исключением Киева.

«И пойде дождь от Благовещениа до Ильина дни, – писал летописец о 1230 годе, – днь и нощь, и возста студень, и быша мрази велици, и поби всяко жито, и кукиша хлеб по осми кун, а четверть ржы по 20 гривен... и бысть мор в людех от глада велик, яко не мощи и погребати их... Глад же наипаче простреся... по всей земли Русской, точию кроме единаго Киева, и толико гнев Божий бысть, яко не точию мертвыа человеки ядяху, но иживыа человеки друг друга убиваху и ядяху, а еже конину, и пси, и кошки, и иная таковая, где кто налез, ядяше, инии же мох, и сосну, и илем, и кору липовую ядяху. Злии же человеци, где аще слышаху у кого жито, силою прихожаху в место такое, грабяху и убиваху... и помроша люди по всей земле, им же не бе числа. Сие же бысть по два лета».

Только в Смоленске, которому часто доставалось во время моровых поветрий, если верить летописям, от мора умерло 32 тыс. человек.

«Черная смерть» – чума – пришла на Русь в середине XIV века с Запада, через Псков, хотя начиналась ее самая страшная эпидемия в истории человечества к югу от русских рубежей. Как писали современники, в 1340-х годах в Причерноморье появилась странная болезнь, убивавшая разом жителей городов и селений. Считается, что чуму в ее обычных очагах распространения в Азии подхватили татарские воины, которые и занесли ее на берега Черного моря. В Крыму во время осады принадлежавшей генуэзцам Каффы (Феодосии), которую татары не могли взять на протяжении трех лет, они в 1346 году – возможно, впервые в мире – применили бактериологическое оружие: начали метательными машинами забрасывать за крепостные стены трупы своих умерших от чумы товарищей. В городе началась эпидемия, и те генуэзцы, кто был еще в силах бежать, на кораблях отправились на родину вместе с чумными больными и чумными крысами.

В итоге в 1347 году «черная смерть» из Генуи распространилась по всей Италии, а в следующем году эпидемия бушевала уже практически во всех средиземноморских портовых городах, куда заходили генуэзские и венецианские суда. В начале 1350-х, пройдя всю Европу, болезнь с купцами и их товарами дошла до Пскова. А затем стала распространяться и на остальные русские земли. В Новгород, например, она попала благодаря архиепископу Новгородскому Василию, отправившемуся к соседям с пастырским утешением. По просьбе псковичей, которые из-за мора остались без священников и монахов, он отслужил в зараженном городе молебен и благословил Псков. Но по дороге домой скончался от «черной смерти». Тело архиепископа доставили в Новгород, где владыку провожало в последний путь, по-видимому, все население города, ввиду чего эпидемия вспыхнула и там. Как водится, вслед за тем досталось несчастному Смоленску, откуда инфекцию разнесли в Чернигов, Киев, Суздаль и остальные русские княжества. В Москве умерли митрополит Феогност и великий князь Симеон Гордый вместе с семерыми детьми и братом.

После этого «черная смерть» регулярно возвращалась на Русь. В1363 году начался новый повальный чумной мор, во время которого в городах умирало от 70 до 150 человек в день. Смертность во время следующей эпидемии, начавшейся в Европе в 1382 году и вскоре пришедшей в русские земли, была настолько высока, что в 1387 году в Смоленске осталось в живых лишь пять человек.

«В сем же лете Изяслав, и Святослав, и Всеволод, и Всеслав, совокупивше вой бесчислены, поидоша на коних и в лодьях, бесчислено множество, на Торки. Се слышавше Торци, убояшася, пробегоша... и помроша бегаюче... ови от зимы, друзии же гладом, ини же мором».

Не опознанная современными специалистами инфекция поразила и княжеские дружины, чем было положено начало одной из незыблемых традиций отечественных моровых поветрий: заразу в свое отечество приносили русские воины или свои и заморские купцы, прибывавшие из дальних странствий. Из-за этого, как правило, эпидемии начинались в приграничных городах, распространяясь с запада или юга на север и восток. В 1092 году начавшийся в Полоцке мор вскоре перекинулся на Киев, а в 1128 году летописец описал великое моровое поветрие, случившееся в другой пограничной части Руси – в Новгородской земле.

Эпидемии повторялись регулярно, с Запада заносились то моровые лихорадки, то инфекции, которые знатоки считают первыми описанными пандемиями гриппа. Причем то ли из-за развития связей между русскими княжествами и большей информированности летописцев, то ли потому, что каждая следующая эпидемия захватывала все новые территории, в летописях XIII века говорилось уже о морах, охватывавших всю Русь. К примеру, в 1229-1230 годах «глад и мор» поразили все города и веси, за исключением Киева.

«И пойде дождь от Благовещениа до Ильина дни, – писал летописец о 1230 годе, – днь и нощь, и возста студень, и быша мрази велици, и поби всяко жито, и кукиша хлеб по осми кун, а четверть ржы по 20 гривен... и бысть мор в людех от глада велик, яко не мощи и погребати их... Глад же наипаче простреся... по всей земли Русской, точию кроме единаго Киева, и толико гнев Божий бысть, яко не точию мертвыа человеки ядяху, но иживыа человеки друг друга убиваху и ядяху, а еже конину, и пси, и кошки, и иная таковая, где кто налез, ядяше, инии же мох, и сосну, и илем, и кору липовую ядяху. Злии же человеци, где аще слышаху у кого жито, силою прихожаху в место такое, грабяху и убиваху... и помроша люди по всей земле, им же не бе числа. Сие же бысть по два лета».

Только в Смоленске, которому часто доставалось во время моровых поветрий, если верить летописям, от мора умерло 32 тыс. человек.

«Черная смерть» – чума – пришла на Русь в середине XIV века с Запада, через Псков, хотя начиналась ее самая страшная эпидемия в истории человечества к югу от русских рубежей. Как писали современники, в 1340-х годах в Причерноморье появилась странная болезнь, убивавшая разом жителей городов и селений. Считается, что чуму в ее обычных очагах распространения в Азии подхватили татарские воины, которые и занесли ее на берега Черного моря. В Крыму во время осады принадлежавшей генуэзцам Каффы (Феодосии), которую татары не могли взять на протяжении трех лет, они в 1346 году – возможно, впервые в мире – применили бактериологическое оружие: начали метательными машинами забрасывать за крепостные стены трупы своих умерших от чумы товарищей. В городе началась эпидемия, и те генуэзцы, кто был еще в силах бежать, на кораблях отправились на родину вместе с чумными больными и чумными крысами.

В итоге в 1347 году «черная смерть» из Генуи распространилась по всей Италии, а в следующем году эпидемия бушевала уже практически во всех средиземноморских портовых городах, куда заходили генуэзские и венецианские суда. В начале 1350-х, пройдя всю Европу, болезнь с купцами и их товарами дошла до Пскова. А затем стала распространяться и на остальные русские земли. В Новгород, например, она попала благодаря архиепископу Новгородскому Василию, отправившемуся к соседям с пастырским утешением. По просьбе псковичей, которые из-за мора остались без священников и монахов, он отслужил в зараженном городе молебен и благословил Псков. Но по дороге домой скончался от «черной смерти». Тело архиепископа доставили в Новгород, где владыку провожало в последний путь, по-видимому, все население города, ввиду чего эпидемия вспыхнула и там. Как водится, вслед за тем досталось несчастному Смоленску, откуда инфекцию разнесли в Чернигов, Киев, Суздаль и остальные русские княжества. В Москве умерли митрополит Феогност и великий князь Симеон Гордый вместе с семерыми детьми и братом.

После этого «черная смерть» регулярно возвращалась на Русь. В1363 году начался новый повальный чумной мор, во время которого в городах умирало от 70 до 150 человек в день. Смертность во время следующей эпидемии, начавшейся в Европе в 1382 году и вскоре пришедшей в русские земли, была настолько высока, что в 1387 году в Смоленске осталось в живых лишь пять человек.

«Душеспасительные бани»

Из дальних и ближних стран на Русь привозили и другие опасные инфекции, среди которых встречались и венерические. Причем отечественные и зарубежные специалисты расходились во мнениях – с запада на восток или с востока на запад распространялся по Европе сифилис. В отечественных летописях существует относящийся к 1287 году рассказ о болезни князя Владимира Волынского, очень напоминающей по симптомам сифилис. В Европе сифилис был описан двумя веками позже.

«Володимеру же Васильковичу, князю Волынскому, – писал летописец, – больну сущу... рана неисцелимая... лежащу в болести четыре лета, болезнь же сице скажем: нача ему гнити исподняя устна, перваго лета мала, втораго, третьего больно нача гнити... исходящу же четвертому лету, и наставше зиме и нача больми немочи и опада ему все мясо с бороды, и зубы, и сподняя выгниша вси, и челюсть бородна перегни, и бысть видети гортань, и не вкушал по седмь недель ничего же».

Правда, историки-патриоты были склонны видеть в этой болезни проказу или туберкулез, но вместе с западными коллегами они сходились в одном: общеевропейская эпидемия сифилиса стала следствием европейской распущенности нравов и крестовых походов.

«У западных врачей, – писал профессор Г. Гезер в 1867 году, – встречаются уже гораздо чаще сведения о нечистых болезнях в первые времена Средних веков. Но приблизительно с XIV столетия число этих известий положительно увеличивается, может быть, вследствие большого распространения разврата, или вследствие более тщательных наблюдений врачей, или же и от других неизвестных причин. В Италии наследовали пороки времен императоров не только развращенные потомки первоначального населения страны, но и смешавшиеся с ними северные переселенцы. В Южной Франции и Германии в период трубадуров и миннезингеров грубая чувственность хотя и была в некоторой степени ограничена романтическим рыцарским служением женщинам, но давно уже доказано, что в этом служении отнюдь не думали ограничиваться платонизмом. Дольше других противостояли германские племена, но мало-помалу и у них вкоренился разврат, хотя в гораздо более легкой степени.

Крестовые походы способствовали в высокой степени упадку нравственности. Крестоносцы, большею частью грубые искатели приключений, познакомились на Востоке со всеми тонкостями сладострастия; кроме того, беспрерывные и кровавые междоусобные войны на родине значительно уменьшили число мужчин, и от преобладания лиц женского пола произошла несоразмерность, которая, с одной стороны, усилила в высшей степени разврат, с другой же – дала повод к основанию многочисленных женских монастырей и орденов. Но всем известно, какую слабую защиту находило целомудрие за святыми стенами. Даже благочестивые общины сестер милосердия, например душеспасающие сестры (Seelschwester), скоро достигли того, что жертвовали собою не только для ухода за больными, но и для удовлетворения сладострастия здоровых. Например, так называемые «душеспасительные бани» (первоначально бани для бедных) скоро превратились в самые грязные притоны разврата. Все духовенство глубоко погрязло в омуте разврата и даже потеряло способность сознания своего позора. В одном донесении (1530 год) английскому королю Генриху VII священники прямо называются главными распространителями сифилиса. Против истерических страданий вдов и монахинь находим самые возмутительные советы даже в медицинских сочинениях.

«Володимеру же Васильковичу, князю Волынскому, – писал летописец, – больну сущу... рана неисцелимая... лежащу в болести четыре лета, болезнь же сице скажем: нача ему гнити исподняя устна, перваго лета мала, втораго, третьего больно нача гнити... исходящу же четвертому лету, и наставше зиме и нача больми немочи и опада ему все мясо с бороды, и зубы, и сподняя выгниша вси, и челюсть бородна перегни, и бысть видети гортань, и не вкушал по седмь недель ничего же».

Правда, историки-патриоты были склонны видеть в этой болезни проказу или туберкулез, но вместе с западными коллегами они сходились в одном: общеевропейская эпидемия сифилиса стала следствием европейской распущенности нравов и крестовых походов.

«У западных врачей, – писал профессор Г. Гезер в 1867 году, – встречаются уже гораздо чаще сведения о нечистых болезнях в первые времена Средних веков. Но приблизительно с XIV столетия число этих известий положительно увеличивается, может быть, вследствие большого распространения разврата, или вследствие более тщательных наблюдений врачей, или же и от других неизвестных причин. В Италии наследовали пороки времен императоров не только развращенные потомки первоначального населения страны, но и смешавшиеся с ними северные переселенцы. В Южной Франции и Германии в период трубадуров и миннезингеров грубая чувственность хотя и была в некоторой степени ограничена романтическим рыцарским служением женщинам, но давно уже доказано, что в этом служении отнюдь не думали ограничиваться платонизмом. Дольше других противостояли германские племена, но мало-помалу и у них вкоренился разврат, хотя в гораздо более легкой степени.

Крестовые походы способствовали в высокой степени упадку нравственности. Крестоносцы, большею частью грубые искатели приключений, познакомились на Востоке со всеми тонкостями сладострастия; кроме того, беспрерывные и кровавые междоусобные войны на родине значительно уменьшили число мужчин, и от преобладания лиц женского пола произошла несоразмерность, которая, с одной стороны, усилила в высшей степени разврат, с другой же – дала повод к основанию многочисленных женских монастырей и орденов. Но всем известно, какую слабую защиту находило целомудрие за святыми стенами. Даже благочестивые общины сестер милосердия, например душеспасающие сестры (Seelschwester), скоро достигли того, что жертвовали собою не только для ухода за больными, но и для удовлетворения сладострастия здоровых. Например, так называемые «душеспасительные бани» (первоначально бани для бедных) скоро превратились в самые грязные притоны разврата. Все духовенство глубоко погрязло в омуте разврата и даже потеряло способность сознания своего позора. В одном донесении (1530 год) английскому королю Генриху VII священники прямо называются главными распространителями сифилиса. Против истерических страданий вдов и монахинь находим самые возмутительные советы даже в медицинских сочинениях.