Страница:

Хаусмен. Да, сэр. Точнее, freti [67].

Джоуитт. Что?

Хаусмен. Мунро согласен, что feri [68]– это ошибка. Должно быть freti, сэр, поскольку vultus [69]в аккузативе.

Джоуитт. Согласен с кем?

Хаусмен. Ну, со всеми.

Джоуитт. Со всеми, кроме Катулла. Филологи сказали свое слово. Долой дикие лица, выплывающие в номинативе [70]. Да здравствует переходный глагол emersere [71], возносящий аккузативные неквалифицируемые лица над белыми пенистыми водами freti, чего-то водяного вроде канала. Ничего, что у нас переизбыток водных слов, пусть будет еще и канал, – вот, пожалуйста, «fretiвместо feriпредставляет собой несложное исправление, так как описки в буквахr, t, tr, rtчаще прочих отмечаются в рукописных текстах». Что ж, это право Мунро – соглашаться со всяким, кто правит рукописи Катулла по своему вкусу и называет такую правку конъектурой. Это пустое занятие пригодно для того, чтобы заполнять досуг профессоров Кембриджского университета. Но вы, сэр, не для того ходите по земле с оксфордской стипендией, чтобы морочить себе голову тем, написал Катулл в таком-то месте ut, или et, или out [72], или ничего; подделана или искажена такая-то его строка или, напротив, она являет нам авторский гений. Вы здесь для того, чтобы принимать античных авторов, какими они вышли от почтенного английского издателя, и изучать их, пока вы не сможете писать их размером. Без умения писать стихи на латыни и греческом как вы можете надеяться принести миру хоть какую-то пользу!

Хаусмен. Но разве нет пользы в том, чтобы установить, что на самом деле писали античные авторы?

Джоуитт. В общем и целом это было бы скорее желательно, чем нежелательно; и работу эту успешно проделали, где только возможно, добротные ученые, которых уже лет сто как нет. В остальном определенность возникнет, только если отыщется автограф. Не далее как сегодня утром у меня была причина отдать машинистке автограф письма, написанного мной отцу некоего студента. Копия, возвращенная мне, гласила, что Мастер Баллиоля принужден исполнить свой тяжкий долг и заклеймить противоестественный порог. Иными словами, каждый, кто имел дело с секретарями, знает, что слова Катулла были искажены уже тогда, когда двое переписчиков закончили свои списки, то есть приблизительно ко времени первого вторжения римлян в Британию [73], а ведь самый ранний из известных нам списков появился примерно на полторы тысячи лет позднее. Вообразите всех этих секретарей! Ошибка тянется за ошибкой с папируса на папирус и с последних крошащихся свитков переносится на первые новомодные пергаменты, чтобы повторяться еще тысячу лет; рукопись без единой запятой шла сквозь строй переменчивых график и правописаний, не говоря уж о плесени, крысах, пожарах, наводнениях и церковниках, скорых на суд и расправу; так слова Катулла и кочевали от переписчика к переписчику – тот пьян, этот дремлет, третий небрежен, а те, кто трезв, бодр и дотошен, – либо невежды в латыни, либо, что страшнее, почитают себя латинистами почище Катулла, – пока в долгожданном конце цепочки, подобно вернувшемуся домой битому и трепаному псу, на порог итальянского Возрождения не рухнул единственный живой свидетель тридцати поколений небрежности и глупости – Codex Veronensis [74]Катулла, который тоже был утерян почти моментально, но не раньше, чем его скопировали, дав ошибкам последнюю лазейку. Здесь-то стихи Катулла и приняли вид, в каком их увидел первый печатник-венецианец четыреста лет назад.

Хаусмен. Где, сэр?

Джоуитт (указывает). Вот здесь.

Хаусмен. Вы хотите сказать, сэр, что рукопись здесь, в Оксфорде?

Джоуитт. Ну да. Потому ее и называют Codex Oxoniensis. Один немецкий ученый совсем недавно осознал все значение кодекса и положил Oxoniensisв основу своего издания Катулла. Мистер Робинсон Эллис [75] из Тринити-колледжа обнаружил существование кодекса несколькими годами раньше, но, увы, не оценил, насколько он важен. Поэтому эллисовское издание Катулла отмечено лишь тем, что, на беду, игнорирует открытие собственного составителя.

Входит Эллис с самокатом, он играет ребенка, в руках – леденец на палочке. При этом одет не по-детски.

Вот тебе и на, Эллис! Забыл про свой Oxoniensis!

Эллис. Не забыл.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Так они и продолжают, тем временем вплывают АЭХ и Харон.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Джоуитт (уходя). Забыл. Забыл. Забыл!

Эллис. Не забыл. И вообще, Беренс [76] его переоценил. Вот тебе!

АЭХ. Это Бобби Эллис! Он слегка изменил своим манерам, но по интеллекту узнаешь его безошибочно.

Эллис. Молодой человек, мне сказали, что вы определенно окончите с высшим баллом. Я предлагаю собрать класс в следующем семестре, читать Монобиблос. Взнос – один фунт.

Хаусмен. Монобиблос?

АЭХ. Этого я тоже где-то видел.

Эллис. О боже! Монобиблос – Проперций, книга первая.

Хаусмен. Проперций.

Эллис. Величайший из римских элегиков [77] – и самый испорченный.

Хаусмен. О!

Эллис. Разве что у Катулла текст более поздний, но я бы сказал, что Проперций испорчен сильнее.

Хаусмен. О, испорчен! Да, сэр. Спасибо, сэр.

Оба уходят.

АЭХ. Вы знаете Проперция?

Харон. Вы имеете в виду – лично?

АЭХ. Я имею в виду – стихи.

Харон. А, тогда нет. Приехали. Элизиум.

АЭХ. Элизиум! Где же еще?! Мне было восемнадцать, когда я впервые увидел Оксфорд, и Оксфорд был очарователен. Еще не стал приманкой для туристических толп, как сегодня. С бирмингемского поезда вас встречали извозчики; и в городе не было ни единого здания из кирпича, пока не построили Кинема и кафе Кардома. Оксфорд моих снов, вновь явленный во сне. Желание помочиться, вместе с соображением, что делать этого не стоит, обычно говорит о том, что ты спишь.

Харон. Или сидишь в лодке. Со мной такое было однажды.

АЭХ. Вы спали?

Харон. Нет, я был в пьесе.

АЭХ. Над этим нужно поразмыслить.

Харон. Аристофан, «Лягушки».

АЭХ. Да, это правда. Я вас видел.

Харон. На корме у меня сидел Дионис.

АЭХ. Вы хорошо играли.

Харон. Нет, я просто там был. Меня застали врасплох. Хорошая пьеса «Лягушки», как вам кажется?

АЭX. Не особенно, но в ней цитируют Эсхила [78].

Харон. Ах, вот то была пьеса так пьеса.

АЭХ. Которая?

Харон. Эсхил, «Мирмидоняне». Вы ее знаете?

АЭX. Она не сохранилась, только название и несколько фрагментов. Я разделил бы долю Сизифа в Аиде и с радостью толкал камень вверх по склону, если каждый раз, покуда камень катится вниз, мне читали бы строку из

Эсхила.

Харон. Кажется, я что-то припоминаю.

АЭХ. О господи!

Харон. Подождите минутку.

АЭХ. О боже!

Харон. Ахилл в своем шатре.

АЭХ. Господи, только бы это мне не снилось.

Харон. Хор – это его соплеменники, мирмидоняне.

АЭХ. Да.

Харон. Они его отчитывают за то, что он сидит в шатре и дуется.

АЭХ. Да, да, шатер, но вы можете вспомнить хоть строчку, которую Эсхил написал?

Харон. Я к этому подхожу. Сначала Ахилл сравнивает себя с орлом, который подбит стрелой, оснащенной одним из его собственных перьев. Эту вы знаете?

АЭХ. Слова, слова.

Харон. Ахилл в своем…

АЭХ. Шатре.

Харон. Шатре. Я рассказываю или вы? Он играет сам с собой в кости, когда приходит весть, что Патрокл убит. Ахилл теряет рассудок и, видите ли, винит Патрокла, что тот погиб. Теперь строка. «Неужели для тебя ничего не значат, – говорит он, – безупречные чресла, которым я поклонялся, и обилие моих поцелуев».

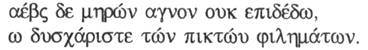

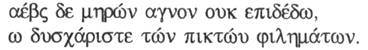

АЭХ. [79]

Харон. Вот-вот.

АЭХ. Да, понятно.

Харон. Не подходит?

АЭХ. Подходит. Это один из фрагментов, который до нас дошел. Равно как и метафора с орлом; но это не собственные слова Эсхила, которые, осмелюсь сказать, вы не способны вспомнить.

Харон. Досадно, правда?

АЭХ. Именно. Все прозрачно. Я могу сейчас напрудить лужу в постель, ночная сиделка сменит простыни и укутает меня без слова упрека. Они очень добры ко мне в Эвелинской лечебнице.

Джексон (за сценой). Хаусмен!

Поллард (за сценой). Хаусмен!

Харон. Тогда и ведите себя как живой! Поняли?

АЭХ. Да, еще как понял.

Харон. Ко мне таких десятками присылают.

АЭХ. Может быть, заедете попозже.

Харон. Думаю, нет.

АЭХ. Ах да. Где твое жало? [80]

Харон подвозит АЭХ к берегу.

Поллард (за сценой). Хаус! Пикник!

Джексон (за сценой). Акриды! Мед!

Входит Хаусмен с кипой книг, опускает ее на скамейку.

Хаусмен. Позвольте вам помочь.

АЭХ (Харону). Кто это?

Харон. Кто это, он еще спрашивает.

АЭХ (Хаусмену). Благодарю вас.

Харон. Умирать надо вовремя.

Хаусмен помогает АЭХ выйти на берег.

АЭХ. Крайне удачно.

Харон. Умирать надо вовремя! Конца-краю им нет! (Уплывает.)

АЭХ. Не обращайте на него внимания. Могу я спросить, чем вы здесь занимаетесь?

Хаусмен. Классикой, сэр. Изучаю античных авторов.

АЭХ. Вот как? Я тоже занимался античностью. Разумеется, это было пятьдесят с лишним лет назад, когда Оксфорд еще называли городом дремлющих шпилей [81].

Хаусмен. Наверное, он был тогда восхитительным.

АЭХ. Да. Я чувствовал себя, как Моисей [82], который поднялся с равнин Моава на вершину горы Фасга, когда Господь показывал ему всю землю Иудину до самого моря.

Xаусмен. Около нашего дома в Вустершире был холм, который я и мои братья и сестры называли Фасга. Я часто взбирался на него и смотрел на Уэльс и воображал его Землей обетованной, хотя это были всего лишь холмы Кли [83]. На горизонте, на запад от нас, лежал Шропшир.

АЭХ. О… потрясающе. Так вы…

Хаусмен. Хау смен, сэр, из Сент-Джона.

АЭХ. Неожиданный поворот. Где бы нам присесть, пока мы не ударились в философию? Я уже не так молод. А вы, естественно, молоды именно так.

Садятся.

Классические штудии, стало быть?

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Вы готовитесь стать полноценной личностью, подготовленной к жизни, человеком со вкусом и моралью.

Хаусмен. Да, сэр.

АЭX. Наука для нашего материального развития, классика для совершенствования внутренней природы. Красота и добро. Культура. Добродетель. Идеи и нравственная позиция античных философов.

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Вздор!

Хаусмен. О!

АЭX. Оглянитесь. Кажется ли вам, что классики превосходят разумом, добродетелями, вкусом или хотя бы приветливостью естественников?

Хаусмен. Я знаком только с одним человеком с естественнонаучного отделения, и он – лучший из всех.

АЭХ. И знаний у него больше, чем у античных философов.

Хаусмен. Ох!

АЭX. Те умели распорядиться своими знаниями. Это были лучшие умы. Но ведь и французы – это лучшие повара, и во время осады Парижа, я уверен, крысы были хороши на вкус, как никогда; и все-таки нет причин продолжать есть крыс сегодня, когда доступен coq au vin [84]. Единственное, для чего стоит выяснять мнение античных философов по тому или иному поводу, – это исправление искаженного или спорного места в их текстах. Читать поэтов могут быть и другие причины, и я не сбрасываю их со счетов. Поэзия даже способна улучшить вашу внутреннюю природу, если, например, чудесное слияние звуков и смысла в некоторых поэмах Горация внушит вам скромность, когда вы, скажем, готовитесь пополнить свод мировой поэзии собственным творением. Но такой эффект довольно редок. Это ваши книги?

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Что у нас тут? (Рассматривает книги Хаусмена, читает с корешков. Книги так и не открывает.) Проперций! И… Проперций! И естественно, Проперций.

Хаусмен (жадно). Вы его знаете?

АЭХ. Нет, пока нет.

Хаусмен. Он трудный. У него путаные мысли или, во всяком случае, путаная латынь…

АЭX. Ах, знаю ли я его?

Хаусмен…если верить рукописям, а верить им нельзя, потому что все они происходят из одного и того же манускрипта, да и тот отдален от Проперция так же, как мы от короля Альфреда [85], палящего пироги. Чудо еще, что первый римский элегик продержался до изобретения печати.

АЭХ. Строго говоря, не первый.

Хаусмен. Совершенно справедливо. Катулл был раньше, но стихи своей Лесбии он писал разными размерами.

АЭХ. Ага!

Хаусмен. Любовницу Проперция звали Кинфия – «Кинфия первая пленила меня своими очами».

АЭХ. Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis [86]. Не забывайте miserum.

Хаусмен. Да, бедного меня. Так вы его знаете.

AЭX. О да. Издание Проперция, которое я замышлял в оксфордской юности, должно было заместить все труды предшественников и не оставить места для последователей.

Хаусмен. Это было бы здорово! Я и сам подумывал о таком издании. Понимаете, Проперций так сильно искажен, что, по-моему, даже сегодня над ним еще работать и работать. Ох уж эти издатели! Каждый со своим Проперцием, вплоть до Беренса, – вот он, горячий, прямо со станка! – и все равно остается ощущение, что в первозданном хаосе его стиля и неразберихе его списков никто и близко не подошел к исходному тексту. Беренс должен был затмить всех, кто писал до него, – разве не для этого издают нового Проперция? Я бы издавал Проперция единственно ради этого, но разве остановишься на Беренсе, если от его cunctas в один, один, пять [87] только что со стула не падаешь.

АЭХ. Да, его cunctas вместо castas [88]невыносима.

Хаусмен. Точно! И это Беренс, который обнаружил CatullusOxoniensisв Бодлеанской библиотеке!

АЭХ. Беренс чересчур увлекается рукописями [89], которых до него никто не заметил. Он всего лишь человек, а в работе над классиками это помеха. Чтобы защитить переписчика, он готов выставить поэта идиотом. С другой стороны, его конъектуры – жалкое мельтешение, а то и вандализм; но, вообще говоря, его Проперций заслужил бы больших почестей, не будь Беренс таким суетным и самонадеянным.

Хаусмен (в смятении). О… так он хороший или плохой?

АЭX. Это вам лучше спросить у его матушки. (Берет другую книгу.) А вот Пейли [90] с его et вместо aut [91]в один, один, двадцать пять. Он, по моему мнению, переоценивает Проперция как поэта, но при этом без угрызений заставляет его молиться о том, чтоб Кинфия полюбила его, а также чтоб сам он перестал любить Кинфию! (Откладывает книгу.) Хотя не все здесь вызывает насмешку или отвращение.

Хаусмен (в шоке). Пейли?

АЭХ. Палмер [92]. Палмер – это другое дело. Он одарен природой сильнее и ярче любого английского латиниста со времен Маркленда [93].

Хаусмен. Правда? Значит, Палмер?

АЭХ. При всей его одаренности многие превосходят его точностью мысли и уравновешенностью суждений…

Хаусмен. О!

АЭХ…прежде прочих – Мунро.

Хаусмен. О да, Мунро!

АЭХ. Но Мунро вы бы не доверили и текст набирать. У Палмера нет интеллектуальной мощи. Длительное напряжение мысли ему недоступно, поэтому он его избегает.

Хаусмен. Но ведь вы сказали…

АЭХ. Он верит своей интуиции. Если интуиция его подводит, то он с несравненным упорством готов защищать очевидную ошибку и отстаивать невероятную конъектуру; к этим-то недостаткам он прибавляет пагубную склонность к непродуманным суждениям.

Хаусмен. Ох! Так, выходит, Палмер…

АЭХ (со следующей книгой). А, да. Лжец и холоп. (Следующая книга.) Ах, этот: даже собаку можно научить комментировать Проперция лучше его. (Следующая книга.) О боже… его представление о редакции такое: поменять в тексте пару букв и посмотреть, что выйдет. Если – с огромными допущениями – результат можно принять за осмысленный и грамматически верный, то он объявляет его исправлением. Это не наука, это даже не спорт вроде игры в классики или в шары, которые требуют известного навыка. Это просто времяпрепровождение; все равно как подпирать стенку и плевать вдаль.

Хаусмен. Но ведь это мистер Эллис! Я ходил к нему на Проперция.

АЭХ. Верно, я его видел. Мне показалось, он выглядит хорошо, слишком хорошо. (Следующая книга.) Ах, Мюллер [94]! (Следующая книга.) И Хаупт [95]! (Следующая книга.) Росберг [96]! Право слово, нет нужды читать все, что написано на немецком в последние полвека. Да и в следующие.

АЭХ небрежно берет записную книжку Хаусмена. Хаусмен несколько неуклюже отбирает ее.

Хаусмен. Это так просто…

АЭХ. Ну конечно. Вы ведь пишете стихи.

Хаусмен. Писал, знаете, как все пишут…

АЭХ. Все пишут.

Хаусмен. Для школьного конкурса. Получилось, кажется, вполне сносно.

АЭХ. Примите поздравления, мои стихи были совершенно несносны.

Хаусмен. Я, собственно, думал подать на Ньюдигейт [97]: мне показалось, что поэма, которая выиграла первый приз в прошлом году, была не такая уж… как бы это сказать?

АЭХ. Не такая, чтобы предположить, что вам будет стыдно подать свою.

Хаусмен. Но я не уверен, я не чувствую, что у меня хватит смелости подать на Ньюдигейт. Оскар Уайльд из Магдалины, который выиграл Ньюдигейт и закончил классику с отличием, был зван на чай к Рёскину. Сам Пейтер приходил к нему на чай в его комнаты и вел разговоры, наверное, о лилиях, и Микеланджело, и французских романах. За год до Уайльда победил один из Баллиоля, который слал Пейтеру стихи на манер раннегреческих, да еще на такие темы, за которые из Оксфорда выставляют. И доктор Джоуитт надлежащим порядком выставил его – за вполне достойное поведение и за простительный просчет в оценке границ эстетизма. А мне как поставить свою метку? Памятник прочнее бронзы [98], которым хвалился Гораций, выше царевых пирамид, неподвластный ветру, и непогоде, и самому ходу времен?

АЭХ. Вы мыслите себя в роли поэта или ученого?

Хаусмен. Безразлично.

АЭХ. Лучше бы это вам не было безразлично.

Хаусмен. А разве нельзя стать и тем и другим?

АЭX. Нет. По крайней мере, вершин не достичь. Поэтические чувства – сущее бедствие для ученого. Всегда найдутся поэтические натуры, готовые заявить, что та или иная искаженная строка – изысканна. Изысканна для кого? Римляне – это чужестранцы [99], писавшие два тысячелетия назад для чужестранцев, для людей, чьих богов мы почитаем чудаковатыми, чью дикость мы презираем, чьи интимные повадки мы предпочитаем замалчивать, но чье представление об изысканности, как нам мнится, таинственным образом тождественно нашему.

Хаусмен. Но ведь оно тождественно. Когда мы читаем римлян, у нас захватывает дух в тех же местах, над которыми замирали и наши предки. Поэт пишет своей любимой, как она убила его любовь, «как степной цветок, проходящим плугом тронутый насмерть» [100]. Он отвечает на письмо другу: «Так не подумай, что твое письмо забыто, как забывает добрая девушка на коленях яблоко, дар любовника, пока не вскинется на зов матери и не уронит его на пол, с краской на виноватом лице» [101]. Две тысячи лет пролетели в один миг. Ох, простите меня, я, кажется…

АЭX. Не стоит извинений. Учиться никогда не поздно.

Хаусмен. Я едва не плачу, когда думаю, как близки они были к гибели: это яблоко и этот цветок, лежа в хламе под давильным прессом. Последний список Катулла, выживший при крушении античной литературы. Этого не забыть. Вы знаете Мунро?

Джоуитт. Что?

Хаусмен. Мунро согласен, что feri [68]– это ошибка. Должно быть freti, сэр, поскольку vultus [69]в аккузативе.

Джоуитт. Согласен с кем?

Хаусмен. Ну, со всеми.

Джоуитт. Со всеми, кроме Катулла. Филологи сказали свое слово. Долой дикие лица, выплывающие в номинативе [70]. Да здравствует переходный глагол emersere [71], возносящий аккузативные неквалифицируемые лица над белыми пенистыми водами freti, чего-то водяного вроде канала. Ничего, что у нас переизбыток водных слов, пусть будет еще и канал, – вот, пожалуйста, «fretiвместо feriпредставляет собой несложное исправление, так как описки в буквахr, t, tr, rtчаще прочих отмечаются в рукописных текстах». Что ж, это право Мунро – соглашаться со всяким, кто правит рукописи Катулла по своему вкусу и называет такую правку конъектурой. Это пустое занятие пригодно для того, чтобы заполнять досуг профессоров Кембриджского университета. Но вы, сэр, не для того ходите по земле с оксфордской стипендией, чтобы морочить себе голову тем, написал Катулл в таком-то месте ut, или et, или out [72], или ничего; подделана или искажена такая-то его строка или, напротив, она являет нам авторский гений. Вы здесь для того, чтобы принимать античных авторов, какими они вышли от почтенного английского издателя, и изучать их, пока вы не сможете писать их размером. Без умения писать стихи на латыни и греческом как вы можете надеяться принести миру хоть какую-то пользу!

Хаусмен. Но разве нет пользы в том, чтобы установить, что на самом деле писали античные авторы?

Джоуитт. В общем и целом это было бы скорее желательно, чем нежелательно; и работу эту успешно проделали, где только возможно, добротные ученые, которых уже лет сто как нет. В остальном определенность возникнет, только если отыщется автограф. Не далее как сегодня утром у меня была причина отдать машинистке автограф письма, написанного мной отцу некоего студента. Копия, возвращенная мне, гласила, что Мастер Баллиоля принужден исполнить свой тяжкий долг и заклеймить противоестественный порог. Иными словами, каждый, кто имел дело с секретарями, знает, что слова Катулла были искажены уже тогда, когда двое переписчиков закончили свои списки, то есть приблизительно ко времени первого вторжения римлян в Британию [73], а ведь самый ранний из известных нам списков появился примерно на полторы тысячи лет позднее. Вообразите всех этих секретарей! Ошибка тянется за ошибкой с папируса на папирус и с последних крошащихся свитков переносится на первые новомодные пергаменты, чтобы повторяться еще тысячу лет; рукопись без единой запятой шла сквозь строй переменчивых график и правописаний, не говоря уж о плесени, крысах, пожарах, наводнениях и церковниках, скорых на суд и расправу; так слова Катулла и кочевали от переписчика к переписчику – тот пьян, этот дремлет, третий небрежен, а те, кто трезв, бодр и дотошен, – либо невежды в латыни, либо, что страшнее, почитают себя латинистами почище Катулла, – пока в долгожданном конце цепочки, подобно вернувшемуся домой битому и трепаному псу, на порог итальянского Возрождения не рухнул единственный живой свидетель тридцати поколений небрежности и глупости – Codex Veronensis [74]Катулла, который тоже был утерян почти моментально, но не раньше, чем его скопировали, дав ошибкам последнюю лазейку. Здесь-то стихи Катулла и приняли вид, в каком их увидел первый печатник-венецианец четыреста лет назад.

Хаусмен. Где, сэр?

Джоуитт (указывает). Вот здесь.

Хаусмен. Вы хотите сказать, сэр, что рукопись здесь, в Оксфорде?

Джоуитт. Ну да. Потому ее и называют Codex Oxoniensis. Один немецкий ученый совсем недавно осознал все значение кодекса и положил Oxoniensisв основу своего издания Катулла. Мистер Робинсон Эллис [75] из Тринити-колледжа обнаружил существование кодекса несколькими годами раньше, но, увы, не оценил, насколько он важен. Поэтому эллисовское издание Катулла отмечено лишь тем, что, на беду, игнорирует открытие собственного составителя.

Входит Эллис с самокатом, он играет ребенка, в руках – леденец на палочке. При этом одет не по-детски.

Вот тебе и на, Эллис! Забыл про свой Oxoniensis!

Эллис. Не забыл.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Так они и продолжают, тем временем вплывают АЭХ и Харон.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Джоуитт (уходя). Забыл. Забыл. Забыл!

Эллис. Не забыл. И вообще, Беренс [76] его переоценил. Вот тебе!

АЭХ. Это Бобби Эллис! Он слегка изменил своим манерам, но по интеллекту узнаешь его безошибочно.

Эллис. Молодой человек, мне сказали, что вы определенно окончите с высшим баллом. Я предлагаю собрать класс в следующем семестре, читать Монобиблос. Взнос – один фунт.

Хаусмен. Монобиблос?

АЭХ. Этого я тоже где-то видел.

Эллис. О боже! Монобиблос – Проперций, книга первая.

Хаусмен. Проперций.

Эллис. Величайший из римских элегиков [77] – и самый испорченный.

Хаусмен. О!

Эллис. Разве что у Катулла текст более поздний, но я бы сказал, что Проперций испорчен сильнее.

Хаусмен. О, испорчен! Да, сэр. Спасибо, сэр.

Оба уходят.

АЭХ. Вы знаете Проперция?

Харон. Вы имеете в виду – лично?

АЭХ. Я имею в виду – стихи.

Харон. А, тогда нет. Приехали. Элизиум.

АЭХ. Элизиум! Где же еще?! Мне было восемнадцать, когда я впервые увидел Оксфорд, и Оксфорд был очарователен. Еще не стал приманкой для туристических толп, как сегодня. С бирмингемского поезда вас встречали извозчики; и в городе не было ни единого здания из кирпича, пока не построили Кинема и кафе Кардома. Оксфорд моих снов, вновь явленный во сне. Желание помочиться, вместе с соображением, что делать этого не стоит, обычно говорит о том, что ты спишь.

Харон. Или сидишь в лодке. Со мной такое было однажды.

АЭХ. Вы спали?

Харон. Нет, я был в пьесе.

АЭХ. Над этим нужно поразмыслить.

Харон. Аристофан, «Лягушки».

АЭХ. Да, это правда. Я вас видел.

Харон. На корме у меня сидел Дионис.

АЭХ. Вы хорошо играли.

Харон. Нет, я просто там был. Меня застали врасплох. Хорошая пьеса «Лягушки», как вам кажется?

АЭX. Не особенно, но в ней цитируют Эсхила [78].

Харон. Ах, вот то была пьеса так пьеса.

АЭХ. Которая?

Харон. Эсхил, «Мирмидоняне». Вы ее знаете?

АЭX. Она не сохранилась, только название и несколько фрагментов. Я разделил бы долю Сизифа в Аиде и с радостью толкал камень вверх по склону, если каждый раз, покуда камень катится вниз, мне читали бы строку из

Эсхила.

Харон. Кажется, я что-то припоминаю.

АЭХ. О господи!

Харон. Подождите минутку.

АЭХ. О боже!

Харон. Ахилл в своем шатре.

АЭХ. Господи, только бы это мне не снилось.

Харон. Хор – это его соплеменники, мирмидоняне.

АЭХ. Да.

Харон. Они его отчитывают за то, что он сидит в шатре и дуется.

АЭХ. Да, да, шатер, но вы можете вспомнить хоть строчку, которую Эсхил написал?

Харон. Я к этому подхожу. Сначала Ахилл сравнивает себя с орлом, который подбит стрелой, оснащенной одним из его собственных перьев. Эту вы знаете?

АЭХ. Слова, слова.

Харон. Ахилл в своем…

АЭХ. Шатре.

Харон. Шатре. Я рассказываю или вы? Он играет сам с собой в кости, когда приходит весть, что Патрокл убит. Ахилл теряет рассудок и, видите ли, винит Патрокла, что тот погиб. Теперь строка. «Неужели для тебя ничего не значат, – говорит он, – безупречные чресла, которым я поклонялся, и обилие моих поцелуев».

АЭХ. [79]

Харон. Вот-вот.

АЭХ. Да, понятно.

Харон. Не подходит?

АЭХ. Подходит. Это один из фрагментов, который до нас дошел. Равно как и метафора с орлом; но это не собственные слова Эсхила, которые, осмелюсь сказать, вы не способны вспомнить.

Харон. Досадно, правда?

АЭХ. Именно. Все прозрачно. Я могу сейчас напрудить лужу в постель, ночная сиделка сменит простыни и укутает меня без слова упрека. Они очень добры ко мне в Эвелинской лечебнице.

Джексон (за сценой). Хаусмен!

Поллард (за сценой). Хаусмен!

Харон. Тогда и ведите себя как живой! Поняли?

АЭХ. Да, еще как понял.

Харон. Ко мне таких десятками присылают.

АЭХ. Может быть, заедете попозже.

Харон. Думаю, нет.

АЭХ. Ах да. Где твое жало? [80]

Харон подвозит АЭХ к берегу.

Поллард (за сценой). Хаус! Пикник!

Джексон (за сценой). Акриды! Мед!

Входит Хаусмен с кипой книг, опускает ее на скамейку.

Хаусмен. Позвольте вам помочь.

АЭХ (Харону). Кто это?

Харон. Кто это, он еще спрашивает.

АЭХ (Хаусмену). Благодарю вас.

Харон. Умирать надо вовремя.

Хаусмен помогает АЭХ выйти на берег.

АЭХ. Крайне удачно.

Харон. Умирать надо вовремя! Конца-краю им нет! (Уплывает.)

АЭХ. Не обращайте на него внимания. Могу я спросить, чем вы здесь занимаетесь?

Хаусмен. Классикой, сэр. Изучаю античных авторов.

АЭХ. Вот как? Я тоже занимался античностью. Разумеется, это было пятьдесят с лишним лет назад, когда Оксфорд еще называли городом дремлющих шпилей [81].

Хаусмен. Наверное, он был тогда восхитительным.

АЭХ. Да. Я чувствовал себя, как Моисей [82], который поднялся с равнин Моава на вершину горы Фасга, когда Господь показывал ему всю землю Иудину до самого моря.

Xаусмен. Около нашего дома в Вустершире был холм, который я и мои братья и сестры называли Фасга. Я часто взбирался на него и смотрел на Уэльс и воображал его Землей обетованной, хотя это были всего лишь холмы Кли [83]. На горизонте, на запад от нас, лежал Шропшир.

АЭХ. О… потрясающе. Так вы…

Хаусмен. Хау смен, сэр, из Сент-Джона.

АЭХ. Неожиданный поворот. Где бы нам присесть, пока мы не ударились в философию? Я уже не так молод. А вы, естественно, молоды именно так.

Садятся.

Классические штудии, стало быть?

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Вы готовитесь стать полноценной личностью, подготовленной к жизни, человеком со вкусом и моралью.

Хаусмен. Да, сэр.

АЭX. Наука для нашего материального развития, классика для совершенствования внутренней природы. Красота и добро. Культура. Добродетель. Идеи и нравственная позиция античных философов.

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Вздор!

Хаусмен. О!

АЭX. Оглянитесь. Кажется ли вам, что классики превосходят разумом, добродетелями, вкусом или хотя бы приветливостью естественников?

Хаусмен. Я знаком только с одним человеком с естественнонаучного отделения, и он – лучший из всех.

АЭХ. И знаний у него больше, чем у античных философов.

Хаусмен. Ох!

АЭX. Те умели распорядиться своими знаниями. Это были лучшие умы. Но ведь и французы – это лучшие повара, и во время осады Парижа, я уверен, крысы были хороши на вкус, как никогда; и все-таки нет причин продолжать есть крыс сегодня, когда доступен coq au vin [84]. Единственное, для чего стоит выяснять мнение античных философов по тому или иному поводу, – это исправление искаженного или спорного места в их текстах. Читать поэтов могут быть и другие причины, и я не сбрасываю их со счетов. Поэзия даже способна улучшить вашу внутреннюю природу, если, например, чудесное слияние звуков и смысла в некоторых поэмах Горация внушит вам скромность, когда вы, скажем, готовитесь пополнить свод мировой поэзии собственным творением. Но такой эффект довольно редок. Это ваши книги?

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Что у нас тут? (Рассматривает книги Хаусмена, читает с корешков. Книги так и не открывает.) Проперций! И… Проперций! И естественно, Проперций.

Хаусмен (жадно). Вы его знаете?

АЭХ. Нет, пока нет.

Хаусмен. Он трудный. У него путаные мысли или, во всяком случае, путаная латынь…

АЭX. Ах, знаю ли я его?

Хаусмен…если верить рукописям, а верить им нельзя, потому что все они происходят из одного и того же манускрипта, да и тот отдален от Проперция так же, как мы от короля Альфреда [85], палящего пироги. Чудо еще, что первый римский элегик продержался до изобретения печати.

АЭХ. Строго говоря, не первый.

Хаусмен. Совершенно справедливо. Катулл был раньше, но стихи своей Лесбии он писал разными размерами.

АЭХ. Ага!

Хаусмен. Любовницу Проперция звали Кинфия – «Кинфия первая пленила меня своими очами».

АЭХ. Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis [86]. Не забывайте miserum.

Хаусмен. Да, бедного меня. Так вы его знаете.

AЭX. О да. Издание Проперция, которое я замышлял в оксфордской юности, должно было заместить все труды предшественников и не оставить места для последователей.

Хаусмен. Это было бы здорово! Я и сам подумывал о таком издании. Понимаете, Проперций так сильно искажен, что, по-моему, даже сегодня над ним еще работать и работать. Ох уж эти издатели! Каждый со своим Проперцием, вплоть до Беренса, – вот он, горячий, прямо со станка! – и все равно остается ощущение, что в первозданном хаосе его стиля и неразберихе его списков никто и близко не подошел к исходному тексту. Беренс должен был затмить всех, кто писал до него, – разве не для этого издают нового Проперция? Я бы издавал Проперция единственно ради этого, но разве остановишься на Беренсе, если от его cunctas в один, один, пять [87] только что со стула не падаешь.

АЭХ. Да, его cunctas вместо castas [88]невыносима.

Хаусмен. Точно! И это Беренс, который обнаружил CatullusOxoniensisв Бодлеанской библиотеке!

АЭХ. Беренс чересчур увлекается рукописями [89], которых до него никто не заметил. Он всего лишь человек, а в работе над классиками это помеха. Чтобы защитить переписчика, он готов выставить поэта идиотом. С другой стороны, его конъектуры – жалкое мельтешение, а то и вандализм; но, вообще говоря, его Проперций заслужил бы больших почестей, не будь Беренс таким суетным и самонадеянным.

Хаусмен (в смятении). О… так он хороший или плохой?

АЭX. Это вам лучше спросить у его матушки. (Берет другую книгу.) А вот Пейли [90] с его et вместо aut [91]в один, один, двадцать пять. Он, по моему мнению, переоценивает Проперция как поэта, но при этом без угрызений заставляет его молиться о том, чтоб Кинфия полюбила его, а также чтоб сам он перестал любить Кинфию! (Откладывает книгу.) Хотя не все здесь вызывает насмешку или отвращение.

Хаусмен (в шоке). Пейли?

АЭХ. Палмер [92]. Палмер – это другое дело. Он одарен природой сильнее и ярче любого английского латиниста со времен Маркленда [93].

Хаусмен. Правда? Значит, Палмер?

АЭХ. При всей его одаренности многие превосходят его точностью мысли и уравновешенностью суждений…

Хаусмен. О!

АЭХ…прежде прочих – Мунро.

Хаусмен. О да, Мунро!

АЭХ. Но Мунро вы бы не доверили и текст набирать. У Палмера нет интеллектуальной мощи. Длительное напряжение мысли ему недоступно, поэтому он его избегает.

Хаусмен. Но ведь вы сказали…

АЭХ. Он верит своей интуиции. Если интуиция его подводит, то он с несравненным упорством готов защищать очевидную ошибку и отстаивать невероятную конъектуру; к этим-то недостаткам он прибавляет пагубную склонность к непродуманным суждениям.

Хаусмен. Ох! Так, выходит, Палмер…

АЭХ (со следующей книгой). А, да. Лжец и холоп. (Следующая книга.) Ах, этот: даже собаку можно научить комментировать Проперция лучше его. (Следующая книга.) О боже… его представление о редакции такое: поменять в тексте пару букв и посмотреть, что выйдет. Если – с огромными допущениями – результат можно принять за осмысленный и грамматически верный, то он объявляет его исправлением. Это не наука, это даже не спорт вроде игры в классики или в шары, которые требуют известного навыка. Это просто времяпрепровождение; все равно как подпирать стенку и плевать вдаль.

Хаусмен. Но ведь это мистер Эллис! Я ходил к нему на Проперция.

АЭХ. Верно, я его видел. Мне показалось, он выглядит хорошо, слишком хорошо. (Следующая книга.) Ах, Мюллер [94]! (Следующая книга.) И Хаупт [95]! (Следующая книга.) Росберг [96]! Право слово, нет нужды читать все, что написано на немецком в последние полвека. Да и в следующие.

АЭХ небрежно берет записную книжку Хаусмена. Хаусмен несколько неуклюже отбирает ее.

Хаусмен. Это так просто…

АЭХ. Ну конечно. Вы ведь пишете стихи.

Хаусмен. Писал, знаете, как все пишут…

АЭХ. Все пишут.

Хаусмен. Для школьного конкурса. Получилось, кажется, вполне сносно.

АЭХ. Примите поздравления, мои стихи были совершенно несносны.

Хаусмен. Я, собственно, думал подать на Ньюдигейт [97]: мне показалось, что поэма, которая выиграла первый приз в прошлом году, была не такая уж… как бы это сказать?

АЭХ. Не такая, чтобы предположить, что вам будет стыдно подать свою.

Хаусмен. Но я не уверен, я не чувствую, что у меня хватит смелости подать на Ньюдигейт. Оскар Уайльд из Магдалины, который выиграл Ньюдигейт и закончил классику с отличием, был зван на чай к Рёскину. Сам Пейтер приходил к нему на чай в его комнаты и вел разговоры, наверное, о лилиях, и Микеланджело, и французских романах. За год до Уайльда победил один из Баллиоля, который слал Пейтеру стихи на манер раннегреческих, да еще на такие темы, за которые из Оксфорда выставляют. И доктор Джоуитт надлежащим порядком выставил его – за вполне достойное поведение и за простительный просчет в оценке границ эстетизма. А мне как поставить свою метку? Памятник прочнее бронзы [98], которым хвалился Гораций, выше царевых пирамид, неподвластный ветру, и непогоде, и самому ходу времен?

АЭХ. Вы мыслите себя в роли поэта или ученого?

Хаусмен. Безразлично.

АЭХ. Лучше бы это вам не было безразлично.

Хаусмен. А разве нельзя стать и тем и другим?

АЭX. Нет. По крайней мере, вершин не достичь. Поэтические чувства – сущее бедствие для ученого. Всегда найдутся поэтические натуры, готовые заявить, что та или иная искаженная строка – изысканна. Изысканна для кого? Римляне – это чужестранцы [99], писавшие два тысячелетия назад для чужестранцев, для людей, чьих богов мы почитаем чудаковатыми, чью дикость мы презираем, чьи интимные повадки мы предпочитаем замалчивать, но чье представление об изысканности, как нам мнится, таинственным образом тождественно нашему.

Хаусмен. Но ведь оно тождественно. Когда мы читаем римлян, у нас захватывает дух в тех же местах, над которыми замирали и наши предки. Поэт пишет своей любимой, как она убила его любовь, «как степной цветок, проходящим плугом тронутый насмерть» [100]. Он отвечает на письмо другу: «Так не подумай, что твое письмо забыто, как забывает добрая девушка на коленях яблоко, дар любовника, пока не вскинется на зов матери и не уронит его на пол, с краской на виноватом лице» [101]. Две тысячи лет пролетели в один миг. Ох, простите меня, я, кажется…

АЭX. Не стоит извинений. Учиться никогда не поздно.

Хаусмен. Я едва не плачу, когда думаю, как близки они были к гибели: это яблоко и этот цветок, лежа в хламе под давильным прессом. Последний список Катулла, выживший при крушении античной литературы. Этого не забыть. Вы знаете Мунро?