Страница:

Здесь время вспомнить о том, что в начале 1941 года штатный состав танковых и моторизованных войск РККА претерпел существенные изменения. Эти изменения, а также обновленный мобилизационный план (так называемый МП-41) до сих пор являются предметом оживленных дискуссий как среди историков, так и среди профессиональных военных. Вот как об этих изменениях пишет тогдашний начальник Генерального штаба РККА Г.К. Жуков:

«В феврале 1941 года Генштаб разработал еще более широкий план создания бронетанковых соединений, чем это предусматривалось решениями правительства в 1940 году.

Учитывая количество бронетанковых войск в германской армии, мы с наркомом просили при формировании механизированных корпусов использовать существующие танковые бригады и даже кавалерийские соединения как наиболее близкие к танковым войскам по своему «маневренному духу».

И.В. Сталин, видимо, в то время еще не имел определенного мнения по этому вопросу и колебался. Время шло, и только в марте 1941 года было принято решение о формировании просимых нами 20 механизированных корпусов.

Однако мы не рассчитали объективных возможностей нашей танковой промышленности. Для полного укомплектования новых мехкорпусов требовалось 16,6 тысячи танков только новых типов, а всего около 32 тысяч танков. Такого количества машин в течение одного года практически взять было неоткуда, недоставало и технических командных кадров»[26].

Фраза «мы не рассчитали объективных возможностей нашей танковой промышленности» вызывает удивление. Эти возможности были известны – порядка 3000 танков Т-34 и КВ в год. Существенно увеличить эту цифру без мобилизации промышленности было невозможно, что показало итоговое производство танков в первом полугодии 1941 года (произведено 1672 танка всех типов). 16,1 тыс. танков новых типов (учтем 500 танков Т-34 и КВ, имевшихся в войсках на 01 января 1941 года) при таком темпе производства были бы произведены за 4–5 лет. Эти расчеты подтверждаются выводом серьезного исследования: «Чтобы оснастить все корпуса танками новых образцов, потребовалось бы не менее пяти лет»[27]. Кроме того, в новом мобилизационном плане ликвидировались танковые бригады непосредственной поддержки пехоты на танках Т-26. В штате механизированного корпуса танки Т-26 использовались весьма ограниченно. Всего по МП-41 в штате РККА должно было состоять менее 2 тыс. танков Т-26 при наличии на 1 января 1941 года порядка 10 тыс. таких танков. С одной стороны, ликвидировалось видовое разнообразие танковых войск, с другой – танки Т-26 изначально конструировались как танки непосредственной поддержки пехоты и для действий в составе механизированных корпусов подходили мало.

Таким образом, по МП-41 было предусмотрено создание 30 мехкорпусов, для которых не имелось штатной матчасти (танков Т-34, КВ), в то же время для имеющейся матчасти (танки Т-26) не было предусмотрено соответствующих штатных единиц (танковых частей непосредственной поддержки пехоты). В соответствие новому штату советские автобронетанковые войска можно было привести только через четыре-пять лет, и все это время часть дивизий была бы вооружена нештатными танками Т-26, а часть дивизий вообще не имела бы танкового вооружения.

Решение о формировании дополнительно 20 мехкорпусов критикуется в том же серьезном исследовании: «Таким образом, в преддверии войны были допущены грубые просчеты как в определении численности танков в корпусах, так и количества корпусов»[28]. Современные историки частично оправдывают такое решение. Например:

«Понятно, что возможность укомплектования 30 (или даже 29) механизированных корпусов матчастью была призрачной. Жуков просил максимум, в расчете получить достаточное количество боеспособных механизированных «пожарных команд», хотя бы десятка полтора-два. Кроме того, некоторая избыточность требований по числу мехкорпусов есть производная планов их использования в обороне с перспективой утраты потенциально восстановимой матчасти вследствие потери территории»[29].

Честно говоря, для меня осталось непонятным, что хотел сказать автор в последнем предложении. Но вот с первым предположением, что Жуков просил тридцать мехкорпусов, с тем чтобы ему утвердили пятнадцать – двадцать, можно поспорить.

Каждый механизированный корпус – это 36 тысяч человек личного состава, которых нужно было где-то разместить, кормить, одевать и обувать. Корпусу положено по штату иметь порядка восьми тысяч танков, тракторов, автомашин и мотоциклов, которые нужно обслуживать. Боевая учеба предполагает расход ГСМ и боеприпасов. В целом даже один механизированный корпус ложился тяжелым бременем на народное хозяйство страны. Что же говорить о 30 механизированных корпусах? Представляется невероятным, что Генеральный штаб в МП-41 запросил создание дополнительно 20 механизированных корпусов без детальных расчетов по их формированию, оснащению и размещению. Если создание новых соединений не обеспечено материальными и людскими ресурсами, то зачем эти соединения создавать? И почему именно 20 мехкорпусов, а не 15 и не 25? Если начнется война, что будет делать не закончивший формирование, без техники и транспорта, механизированный корпус? И если мы знаем, что у нас есть вооружение, транспорт и другое оснащение на одну дивизию, зачем формировать целый корпус? Все равно как боевая единица это будет дивизия (в лучшем случае), а остальной личный состав будет только зря проедать народные деньги. Пример с дивизией и корпусом не случаен – в 9, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26-м механизированных корпусах на 22 июня 1941 года вооружения и другого оснащения имелось в лучшем случае на одну дивизию (и то не всегда). Полностью сформировать эти корпуса согласно известным документам планировалось в 1942 году (и это были нереальные планы, как я уже показал совершенно элементарными расчетами). Не лучше ли было изначально сформировать на месте этих корпусов отдельные (танковые либо моторизованные) дивизии, а в 1942 году (или еще позже), когда промышленность выпустит достаточное количество техники, на базе этих дивизий развернуть корпуса? Такое планирование было бы понятным и адекватным. То, что согласно МП-41 РККА получала порядка десяти соединений, которые по боеспособности были в лучшем случае дивизиями, а ресурсов проедали как полноценные корпуса, было очевидно и Генеральному штабу, и лично Жукову. Фраза «мы не рассчитали возможностей танковой промышленности» из мемуаров Жукова равнозначна примерно тому, как если бы известный математик, доктор наук, сказал, что он не сумел решить квадратное уравнение. Перекосы в МП-41 также были очевидны и для Сталина (зная, насколько детально вникал Сталин в вопросы строительства вооруженных сил). Прежде чем согласиться с утверждением, что Генеральный штаб РККА допустил такие вопиющие «просчеты и перекосы», давайте поищем разумное объяснение такому планированию. Так почему все же МП-41 был утвержден именно в существующем виде?

Единственное разумное объяснение заключается в том, что буквально исполнять МП-41 никто изначально не собирался. В начале 1941 года в виде МП-41 был утвержден «скелет» РККА и выделены ресурсы, которые разрешалось использовать и в пределах которых дорабатывать детали плана. В части механизированных войск было решено, что в РККА необходимо иметь 90 механизированных/моторизованных соединений. По моему мнению, вопрос о том, чем же будут вооружены эти дивизии, был отложен. Штат механизированного корпуса был принят для ориентира и оценки необходимых ресурсов, вооружать все 30 механизированных корпусов по этому штату не предполагалось. В марте-апреле согласно МП-41 формировался костяк дивизий, при этом многие из них оставались практически невооруженными. В конце апреля 1941 года было утверждено первое крупное изменение МП-41 – решено дополнительно сформировать 10 противотанковых артиллерийских бригад и 5 воздушно-десантных корпусов, ресурсы на их формирование были выделены за счет существующего штата РККА. Решение весьма интересное – вместо того чтобы «доводить до ума» имеющиеся механизированные корпуса, плодятся новые соединения. Логику в этом можно обнаружить, только если предположить, что советское командование было уверено, что механизированные корпуса успеют привести в боеспособное состояние до начала войны. Затем, в начале мая, решался вопрос с вооружением не имеющих танков танковых и моторизованных дивизий. Этот вопрос сводился к тому, как наиболее рационально распределить имеющиеся излишки артиллерийского, минометного, стрелкового вооружения между формируемыми дивизиями.

Для понимания того, что же должны были представлять собой механизированные войска Красной Армии, необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Какую структуру имели механизированные войска РККА до 1941 года и каково было предназначение отдельных элементов этой структуры?

2. Можно ли было вооружить формируемые мехкорпуса (не обязательно танками) и были ли такие планы? Можно ли было оснастить мехкорпуса автотранспортом и средствами тяги (получаемыми по мобилизации)?

3. В какой срок можно было привести мехкорпуса в боеспособное состояние? На этот вопрос будем отвечать по опыту формирования соединений после начала войны.

4. Считало ли советское командование формируемые мехкорпуса боеспособными?

5. Какую структуру должны были бы иметь механизированные войска РККА исходя из предвоенных представлений о наступательных и оборонительных операциях?

Итак, начнем по порядку. Вопрос первый.

Перед рассмотрением штата и фактического состояния механизированных частей РККА по состоянию на июнь 1941 года необходимо вернуться немного назад и рассмотреть события, произошедшие после окончания формирования первых 8 механизированных корпусов. В ноябре 1940 года началось формирование 20 пулеметно-артиллерийских бригад, «имеющих мощное пушечное и пулеметное вооружение, предназначенных для борьбы и противодействия танковым и механизированным войскам противника», одного механизированного корпуса (9-го) и 20 танковых бригад непосредственной поддержки пехоты. По штату в пулеметно-артиллерийской бригаде должно было быть 6199 человек, 17 танков Т-26, 19 бронемашин, 30 45-мм противотанковых пушек, 42 76-мм дивизионные пушки, 12 37-мм зенитных пушек, 36 76-мм или 85-мм зенитных пушек[30]. Если по механизированному корпусу и 20 танковым бригадам известно, что они были сформированы, то по 20 пулеметно-артиллерийским бригадам источники дают разные данные. Так, у М. Мельтюхова[31] в составе формирований, развернутых к концу 1940 года, пулеметно-артиллерийские бригады отсутствуют. Но Е. Дриг[32] указывает, что 20 пулеметно-артиллерийских бригад были сформированы, и дается распределение этих бригад по военным округам.

Анализируя материалы совещания высшего руководящего состава РККА в декабре 1940 года и штат РККА по состоянию на конец 1940 года, можно привести состав и назначение механизированных частей РККА:

1. 9 механизированных корпусов. Механизированные корпуса решали следующие задачи:

– нарушить сосредоточение и развертывание главных сил противника;

– окружить и уничтожить главную группировку противника;

– выйти на фланг и в тыл и совместно с войсками, действующими с фронта, уничтожить противостоящего противника. В докладе на совещании командного состава РККА в конце 1940 года Павлов отмечает, что после выхода в тыл противника мехкорпус должен встать на пути отхода основной группировки противника;

– своими активными действиями обеспечить нашим войскам создание новой группировки для последующего нанесения удара.

2. 20 пулеметно-артиллерийских бригад. Эти бригады (определение «пулеметно-артиллерийские» было опущено, бригады стали именоваться «моторизованными») решали задачи:

– прикрытия сосредоточения войск;

– противодействия механизированным войскам противника;

– при наступлении – для ввода в прорыв за механизированным корпусом в качестве мотопехоты.

То, что мехкорпус сам по себе не может решить задачу разгрома основной группировки противника, говорили многие участники совещания командного состава РККА в конце 1940 года. Приведу несколько цитат. Д.Г. Павлов: «За танковыми корпусами устремляются со своими танками мотопехота и стрелковые корпуса»… «С момента прохода в прорыв мехкорпуса армейское (фронтовое) командование обязано бросить вслед за ним все наличные силы, чтобы расширять и углублять прорыв и наращивать силы для удара во фланг и тыл основной группировке противника». С.М. Буденный: «Я хочу сказать о следующем: допустим, в прорыв брошен мехкорпус, затем брошен кавкорпус, и, наконец, корпус мотопехоты … Конница у нас есть, мотопехота есть, танки есть, мехкорпуса есть, авиация также есть»[33].

3. 45 танковых бригад непосредственной поддержки пехоты на танках Т-26. Танковые бригады придавались стрелковым корпусам, поскольку считалось, что для успешного продвижения пехоте необходимо придавать по одной танковой бригаде на каждый стрелковый корпус. Недостатком такой организации являлась разница в подвижности – танковые бригады могли отрываться от основных сил стрелкового корпуса, однако вследствие отсутствия в своем штате мотопехоты и артиллерии не были способны к самостоятельным действиям.

Итак, обобщенный ответ на первый вопрос – несмотря на отдельные недостатки, если бы планы 1940 года были реализованы (а все ресурсы для этого имелись), состав механизированных войск РККА к началу 1941 года был бы вполне сбалансированным.

Вопрос второй. Отвечая на этот вопрос, самое время обратить внимание на один документ о вооружении механизированных корпусов:

«14 мая 1941 года начальник ГАБТУ генерал-лейтенант Я.Н. Федоренко обратил внимание наркома обороны на то, что из-за неполного обеспечения механизированных корпусов танками по штатам они «являются не полностью боеспособными. Для повышения их боеспособности впредь до обеспечения их танками считаю необходимым вооружить танковые полки мехкорпусов 76– и 45-мм орудиями и пулеметами с тем, чтобы они в случае необходимости могли драться как противотанковые полки и дивизионы». Для проведения этого мероприятия имелось 1200 76-мм орудий, 1000 45-мм противотанковых орудий и 4000 пулеметов ДП, которых хватило бы на 50 танковых полков, по 24 76-мм орудия, по 18 45-мм орудий и по 80 пулеметов. Для перевозки этого вооружения предлагалось выделить 1200 машин ЗИС и 1500 машин ГАЗ. К докладной прилагалась ведомость распределения вооружения и автомашин по 19, 16, 24-му (КОВО), 20, 17, 13-му (ЗапОВО), 2-му, 18-му (ОдВО), 3-му, 12-му (ПрибОВО), 10-му (ЛВО), 23-му (ОрВО), 25-му (ХВО), 26-му (СКВО), 27-му (САВО) и 21-му (МВО) мехкорпусам, утвержденная наркомом обороны 15 мая 1941 года»[34]. Кроме того, этим же распоряжением планировалось вооружить несколько разведывательных батальонов танковых дивизий 45-мм орудиями из расчета 18 орудий на батальон.

Исходя из численности личного состава танковых полков танковой и механизированной дивизий предлагаемое вооружение позволяло организовать в составе полка два дивизиона 76-мм пушек, один дивизион 45-мм пушек и один стрелковый батальон без средств усиления (станковых пулеметов, минометов). Кроме того, в составе полка, скорее всего, сохранялись бы разведывательная рота, саперная рота, рота (взвод) связи, рота (взвод) ПВО, транспортный батальон (рота). Разведывательная рота полка должна была по штату иметь на вооружении бронеавтомобили БА-10. В некоторых мехкорпусах (например, 2-м и 3-м) бронеавтомобили были в наличии, в других мехкорпусах разведывательная рота, скорее всего, была бы обычной мотострелковой.

Следует заметить, что танков в мехкорпусах, упомянутых в записке Я.Н. Федоренко, набирается максимум на 21 танковый полк, следовательно, вооружить орудиями и пулеметами следовало 59 танковых полков, а не 50. Получается, что минимум 9 танковых полков указанных мехкорпусов оставались и без танков, и без орудий (например, в 13-м мехкорпусе подлежал вооружению как противотанковый всего один танковый полк, танков в корпусе имелось еще на один танковый полк, следовательно, три танковых полка корпуса оставались невооруженными).

Кроме того, в записке Я.Н. Федоренко не упоминаются 11, 14, 22, 9, 15-й механизированные корпуса, в которых суммарно танков было на 10 танковых полков, а на оставшихся 15 танковых полков танков не было. Причем это корпуса первой линии, в отличие от 23, 25, 27-го мехкорпусов, которые по планам числились в составе армий РГК или вообще в составе внутренних округов. Например, 11-й и 14-й мехкорпуса стояли на пути предполагаемых в «Соображениях…» от 15 мая ударов Вермахта «со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи». 15-й мехкорпус уже 23 июня 1941 года вступил в бой с 11-й танковой дивизией Вермахта, при этом в составе 37-й танковой дивизии корпуса было «всего лишь четыре танковых батальона»[35]. Четыре танковых батальона – это один танковый полк, на второй танковый полк 37-й танковой дивизии матчасти не было.

На вопрос о вооружении этих мехкорпусов обычно отвечают, что это были корпуса первой очереди и их планировалось вооружить танками. Но если вспомнить возможности советской танковой промышленности, то на укомплектование 15 + 9 = 24 танковых полков требовалось еще 8 месяцев с даты 22 июня 1941 года, т. е. они были бы укомплектованы к концу февраля 1942 года.

А теперь представим себе Генеральный штаб РККА в конце мая – начале июня 1941 года. Уже идет перевозка 16-й армии из Забайкалья на Украину, 19-й армии из Северного Кавказа в район Киева. Готовятся распоряжения о передислокации ближе к границе вторых эшелонов западных военных округов с окончанием сосредоточения в начале июля. Окончательный срок готовности формируемых противотанковых артиллерийских бригад – 1 июля. В укрепленных районах на новой границе к тому же сроку (1 июля) формируются новые пулеметно-артиллерийские батальоны. Резюмируем: в СССР идет полномасштабная подготовка к войне, при этом сроки проведения большинства мероприятий – 1 июля. Вооружаются мехкорпуса внутренних округов, и в то же время у границы стоят недовооруженными пять механизированных корпусов, которые дислоцируются на самых угрожаемых направлениях и в случае нападения примут на себя первые удары немецких войск. Военные действия могли начаться до конца сентября (см. гл. 9), нападение позже этого срока было крайне маловероятным по погодным причинам. Было бы весьма странным, если бы в Генеральном штабе РККА не озаботились вооружением мехкорпусов первой линии, не дожидаясь февраля 1942 года, с тем чтобы эти мехкорпуса могли полноценно участвовать в военных действиях уже летом 1941 года.

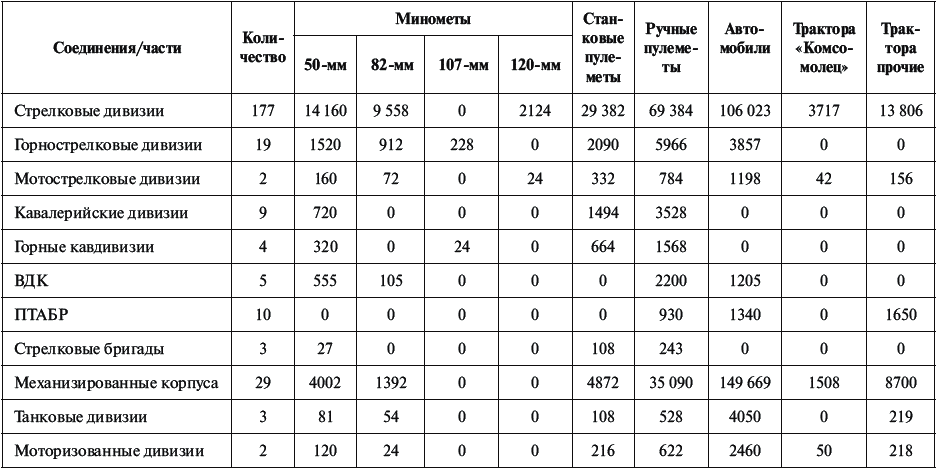

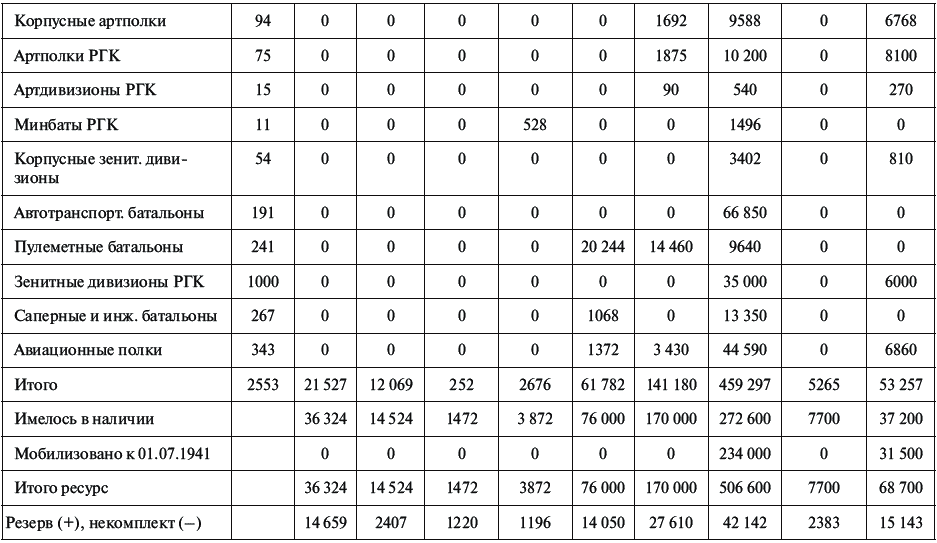

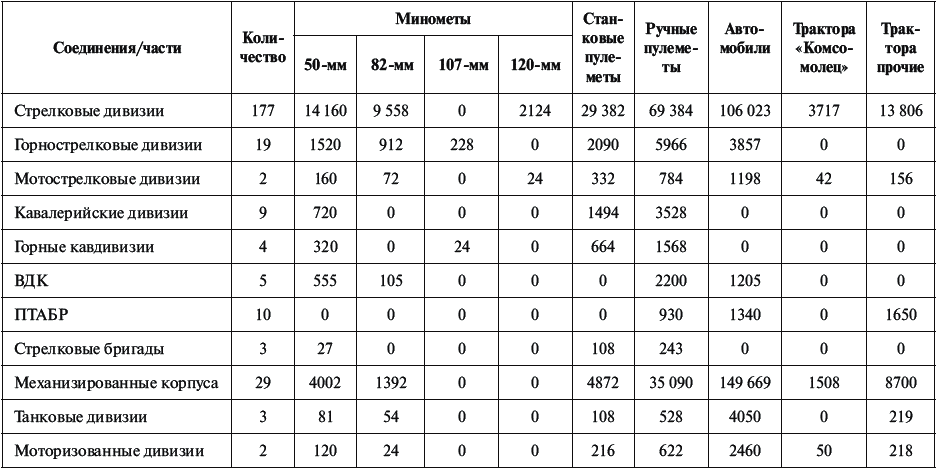

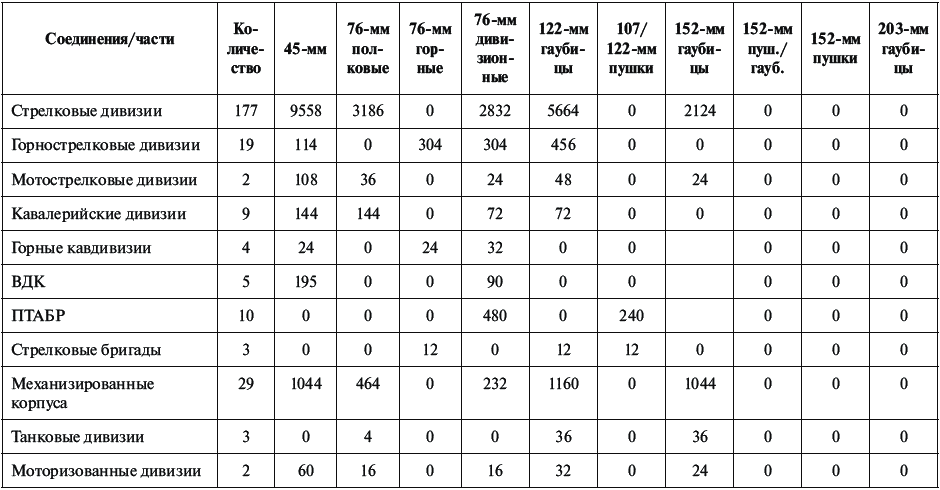

Но были ли реальны планы по вооружению формируемых мехкорпусов артиллерийской матчастью? Для ответа на этот, а также на более широкий вопрос – насколько имеющиеся вооружение и оснащение (автомобили, трактора) позволяли укомплектовать все части и соединения по МП-41 (с учетом всех изменений), составим баланс потребностей и реального наличия вооружений в разбивке по видам вооружений и типам частей и соединений. Такой баланс составить достаточно трудно, в первую очередь потому, что далеко не для всех частей известна штатная потребность в вооружении и оснащении. Тем не менее, опираясь на различные данные и делая допущения исходя из здравого смысла, баланс можно составить с погрешностью не более 5 %. Отмечу, что Марк Солонин в своей книге «23 июня: «день М» попытался составить такой баланс, но лучше бы он этого не делал – принимая в расчет только дивизии, он получил цифры, весьма далекие от реальности.

Понятно, что какое-то количество вооружения полагалось иметь военно-учебным заведениям, запасным частям и тыловым учреждениям. Однако это количество не могло быть большим, кроме того, как правило, обучение проводилось на устаревших образцах вооружения, которое в итоговые сводки не попадало.

Транспорт полагался, кроме того, корпусным, армейским и окружным управлениям, войскам связи, дорожно-эксплуатационным войскам и т. д. Однако численность не учтенных в таблице формирований составляла порядка 20 % от общей численности РККА, а насыщение военно-учебных заведений, запасных частей и тыловых учреждений автотранспортом было явно ниже, чем у боевых частей. Поэтому к потребности в автомашинах и тягачах, вычисленной в таблице, можно прибавить порядка 10 % – и все равно итоговая цифра потребности будет меньше количества автомашин и тракторов, которое имелось бы в РККА после проведения мобилизации. Нужно учитывать еще, что мобилизация транспортных средств проходила в условиях отхода Красной Армии, когда на ряде территорий мобилизацию просто не успели провести, и, кроме того, большое количество автотранспорта использовалось для проведения эвакуации. Если бы мобилизация была проведена до начала войны, общее число мобилизованных автомашин и тракторов было бы значительно больше. И еще один момент – по состоянию на 22 июня в РККА было в наличии 44 874 лошади, предназначенные на замену недостающих автомобилей и тракторов[36].

Таблица 4

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КРАСНОЙ АРМИИ СТРЕЛКОВЫМ ВООРУЖЕНИЕМ, МИНОМЕТАМИ И СРЕДСТВАМИ ТЯГИ

Таблица 5

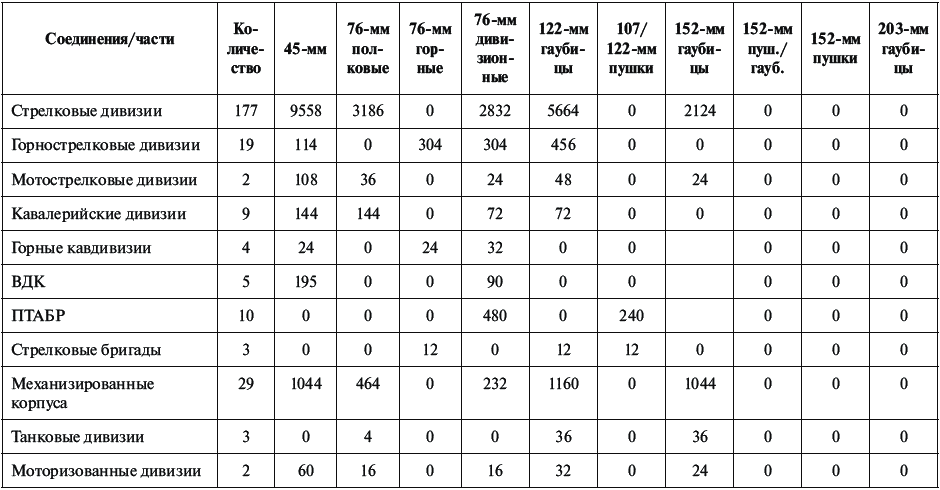

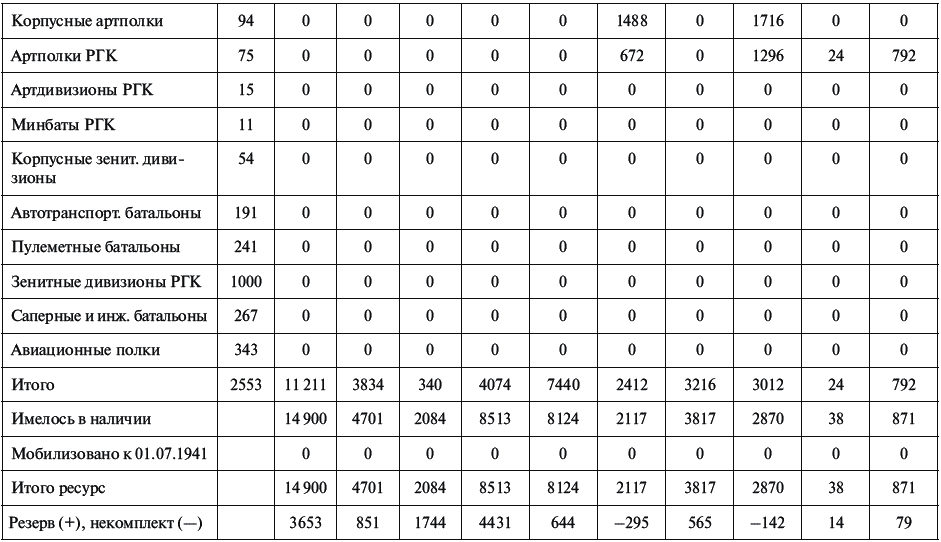

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КРАСНОЙ АРМИИ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ВООРУЖЕНИЕМ

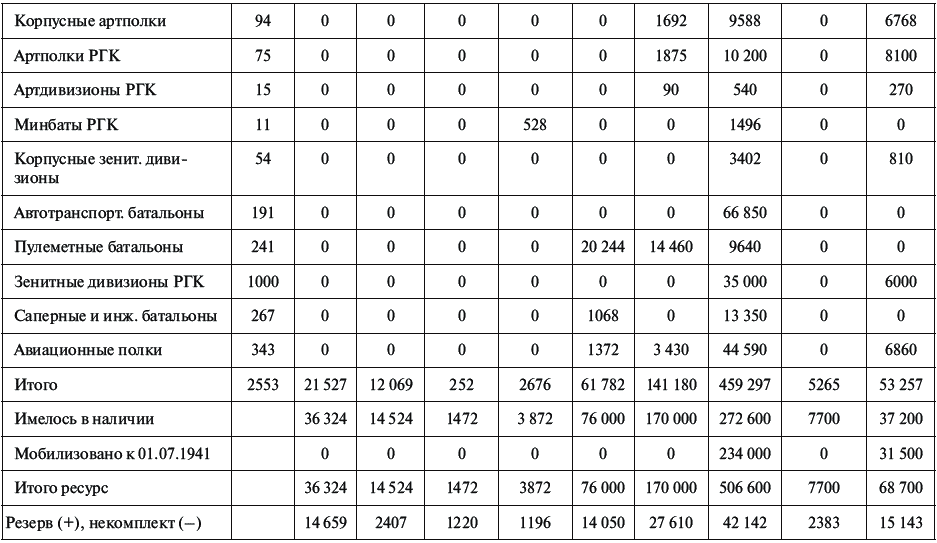

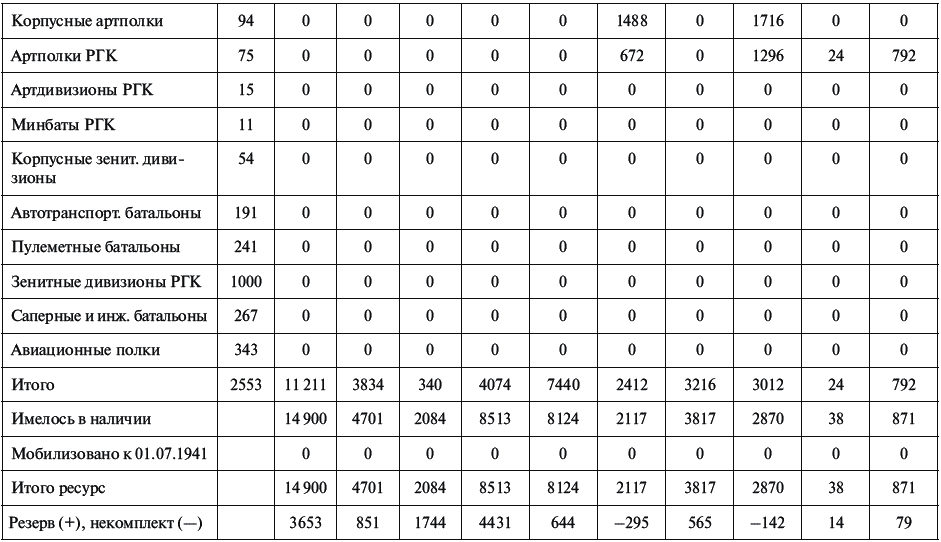

Из приведенных данных по наличию вооружения и транспорта в РККА на июнь 1941 года видно, что все ресурсы для формирования 90 механизированных и танковых дивизий были в наличии. Наличное количество 76-мм дивизионных и 45-мм противотанковых пушек позволяло вооружить все 50 танковых полков, указанных в записке Федоренко.

Из всех видов вооружений РККА испытывала недостаток только в зенитных 37-мм орудиях, зенитных и комплексных пулеметах и пистолетах-пулеметах. Отметим, что на вооружении Вермахта вообще не было зенитных и комплексных пулеметов, ПВО сухопутных войск обеспечивалось зенитными дивизионами Люфтваффе, вооруженными 20– и 37-мм зенитными автоматами. В целом ПВО сухопутных войск, если учитывать все наличное зенитное вооружение, в РККА и Вермахте обладало примерно равными возможностями. Некомплект пистолетов-пулеметов, как уже было показано, с лихвой компенсировался самозарядными винтовками. В то же время в РККА имелись виды вооружений, имеющихся в значительном избытке. Это различные виды 76-мм орудий (полковые, дивизионные, горные), 45-мм орудия, минометы всех калибров, тягачи «Комсомолец». Этого излишнего вооружения было достаточно, чтобы вооружить все танковые полки, не имеющие танков, артиллерийским, минометным и стрелковым вооружением. Танковые полки механизированных корпусов первой линии могли вооружаться не так, как вооружались резервные мехкорпуса, – этот вопрос подробно рассмотрен в гл. 8.

Обобщенный ответ на второй вопрос: к июню 1941-го имеющееся танковое, артиллерийское, стрелковое вооружение позволяло оснастить все формируемые дивизии (хотя и не по известному штату механизированного корпуса). Также имелся и транспорт для всех 90 дивизий (получаемый по мобилизации).

Вопрос третий. Если, как утверждается в советской исторической литературе, механизированные корпуса новой волны формирования должны были быть готовы только к 1942 году, то после начала войны они должны были продолжить формирование и в боях до 1942 года участвовать не могли. Однако практически все дивизии механизированных корпусов (кроме дальневосточных и 28-го закавказского) были брошены в бой уже в июле 1941 года. Известно также, что с началом войны началось формирование новых стрелковых дивизий. Зададимся вопросом – в какие сроки формировались новые соединения и откуда они получали вооружение и снаряжение?

В конце июня 1941 года началось формирование трех стрелковых дивизий – 242, 245 и 248-й. 29 июня было принято решение о формировании десяти стрелковых (243, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 256-й) и 5 горнострелковых (12, 15, 16, 17, 26-й) дивизий с использованием кадров пограничных и внутренних войск НКВД. Горнострелковые дивизии при этом должны были формироваться в Закавказье (12-я ГСД – Ереван, 15-я – Тбилиси, 16-я – Баку, 17-я – Ахалцихе, 26-я ГСД – Батуми). Решение о формировании горнострелковых дивизий было несколько странным – в европейской части СССР гор не было, а до Закавказья и Урала немцам было еще далеко. Кроме того, впоследствии неизбежно вставал бы вопрос перевозки этих дивизий с Закавказья на фронт. К этому решению я еще вернусь в гл. 22, здесь же отметим, что уже очень скоро это странное решение было отменено и вместо пяти горнострелковых было решено сформировать пять стрелковых дивизий (257, 259, 262, 265, 268-ю). Эти дивизии (как и первые десять) формировались в центральных районах европейской части СССР, откуда могли быть легко переброшены на любой участок советско-германского фронта.

«В феврале 1941 года Генштаб разработал еще более широкий план создания бронетанковых соединений, чем это предусматривалось решениями правительства в 1940 году.

Учитывая количество бронетанковых войск в германской армии, мы с наркомом просили при формировании механизированных корпусов использовать существующие танковые бригады и даже кавалерийские соединения как наиболее близкие к танковым войскам по своему «маневренному духу».

И.В. Сталин, видимо, в то время еще не имел определенного мнения по этому вопросу и колебался. Время шло, и только в марте 1941 года было принято решение о формировании просимых нами 20 механизированных корпусов.

Однако мы не рассчитали объективных возможностей нашей танковой промышленности. Для полного укомплектования новых мехкорпусов требовалось 16,6 тысячи танков только новых типов, а всего около 32 тысяч танков. Такого количества машин в течение одного года практически взять было неоткуда, недоставало и технических командных кадров»[26].

Фраза «мы не рассчитали объективных возможностей нашей танковой промышленности» вызывает удивление. Эти возможности были известны – порядка 3000 танков Т-34 и КВ в год. Существенно увеличить эту цифру без мобилизации промышленности было невозможно, что показало итоговое производство танков в первом полугодии 1941 года (произведено 1672 танка всех типов). 16,1 тыс. танков новых типов (учтем 500 танков Т-34 и КВ, имевшихся в войсках на 01 января 1941 года) при таком темпе производства были бы произведены за 4–5 лет. Эти расчеты подтверждаются выводом серьезного исследования: «Чтобы оснастить все корпуса танками новых образцов, потребовалось бы не менее пяти лет»[27]. Кроме того, в новом мобилизационном плане ликвидировались танковые бригады непосредственной поддержки пехоты на танках Т-26. В штате механизированного корпуса танки Т-26 использовались весьма ограниченно. Всего по МП-41 в штате РККА должно было состоять менее 2 тыс. танков Т-26 при наличии на 1 января 1941 года порядка 10 тыс. таких танков. С одной стороны, ликвидировалось видовое разнообразие танковых войск, с другой – танки Т-26 изначально конструировались как танки непосредственной поддержки пехоты и для действий в составе механизированных корпусов подходили мало.

Таким образом, по МП-41 было предусмотрено создание 30 мехкорпусов, для которых не имелось штатной матчасти (танков Т-34, КВ), в то же время для имеющейся матчасти (танки Т-26) не было предусмотрено соответствующих штатных единиц (танковых частей непосредственной поддержки пехоты). В соответствие новому штату советские автобронетанковые войска можно было привести только через четыре-пять лет, и все это время часть дивизий была бы вооружена нештатными танками Т-26, а часть дивизий вообще не имела бы танкового вооружения.

Решение о формировании дополнительно 20 мехкорпусов критикуется в том же серьезном исследовании: «Таким образом, в преддверии войны были допущены грубые просчеты как в определении численности танков в корпусах, так и количества корпусов»[28]. Современные историки частично оправдывают такое решение. Например:

«Понятно, что возможность укомплектования 30 (или даже 29) механизированных корпусов матчастью была призрачной. Жуков просил максимум, в расчете получить достаточное количество боеспособных механизированных «пожарных команд», хотя бы десятка полтора-два. Кроме того, некоторая избыточность требований по числу мехкорпусов есть производная планов их использования в обороне с перспективой утраты потенциально восстановимой матчасти вследствие потери территории»[29].

Честно говоря, для меня осталось непонятным, что хотел сказать автор в последнем предложении. Но вот с первым предположением, что Жуков просил тридцать мехкорпусов, с тем чтобы ему утвердили пятнадцать – двадцать, можно поспорить.

Каждый механизированный корпус – это 36 тысяч человек личного состава, которых нужно было где-то разместить, кормить, одевать и обувать. Корпусу положено по штату иметь порядка восьми тысяч танков, тракторов, автомашин и мотоциклов, которые нужно обслуживать. Боевая учеба предполагает расход ГСМ и боеприпасов. В целом даже один механизированный корпус ложился тяжелым бременем на народное хозяйство страны. Что же говорить о 30 механизированных корпусах? Представляется невероятным, что Генеральный штаб в МП-41 запросил создание дополнительно 20 механизированных корпусов без детальных расчетов по их формированию, оснащению и размещению. Если создание новых соединений не обеспечено материальными и людскими ресурсами, то зачем эти соединения создавать? И почему именно 20 мехкорпусов, а не 15 и не 25? Если начнется война, что будет делать не закончивший формирование, без техники и транспорта, механизированный корпус? И если мы знаем, что у нас есть вооружение, транспорт и другое оснащение на одну дивизию, зачем формировать целый корпус? Все равно как боевая единица это будет дивизия (в лучшем случае), а остальной личный состав будет только зря проедать народные деньги. Пример с дивизией и корпусом не случаен – в 9, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26-м механизированных корпусах на 22 июня 1941 года вооружения и другого оснащения имелось в лучшем случае на одну дивизию (и то не всегда). Полностью сформировать эти корпуса согласно известным документам планировалось в 1942 году (и это были нереальные планы, как я уже показал совершенно элементарными расчетами). Не лучше ли было изначально сформировать на месте этих корпусов отдельные (танковые либо моторизованные) дивизии, а в 1942 году (или еще позже), когда промышленность выпустит достаточное количество техники, на базе этих дивизий развернуть корпуса? Такое планирование было бы понятным и адекватным. То, что согласно МП-41 РККА получала порядка десяти соединений, которые по боеспособности были в лучшем случае дивизиями, а ресурсов проедали как полноценные корпуса, было очевидно и Генеральному штабу, и лично Жукову. Фраза «мы не рассчитали возможностей танковой промышленности» из мемуаров Жукова равнозначна примерно тому, как если бы известный математик, доктор наук, сказал, что он не сумел решить квадратное уравнение. Перекосы в МП-41 также были очевидны и для Сталина (зная, насколько детально вникал Сталин в вопросы строительства вооруженных сил). Прежде чем согласиться с утверждением, что Генеральный штаб РККА допустил такие вопиющие «просчеты и перекосы», давайте поищем разумное объяснение такому планированию. Так почему все же МП-41 был утвержден именно в существующем виде?

Единственное разумное объяснение заключается в том, что буквально исполнять МП-41 никто изначально не собирался. В начале 1941 года в виде МП-41 был утвержден «скелет» РККА и выделены ресурсы, которые разрешалось использовать и в пределах которых дорабатывать детали плана. В части механизированных войск было решено, что в РККА необходимо иметь 90 механизированных/моторизованных соединений. По моему мнению, вопрос о том, чем же будут вооружены эти дивизии, был отложен. Штат механизированного корпуса был принят для ориентира и оценки необходимых ресурсов, вооружать все 30 механизированных корпусов по этому штату не предполагалось. В марте-апреле согласно МП-41 формировался костяк дивизий, при этом многие из них оставались практически невооруженными. В конце апреля 1941 года было утверждено первое крупное изменение МП-41 – решено дополнительно сформировать 10 противотанковых артиллерийских бригад и 5 воздушно-десантных корпусов, ресурсы на их формирование были выделены за счет существующего штата РККА. Решение весьма интересное – вместо того чтобы «доводить до ума» имеющиеся механизированные корпуса, плодятся новые соединения. Логику в этом можно обнаружить, только если предположить, что советское командование было уверено, что механизированные корпуса успеют привести в боеспособное состояние до начала войны. Затем, в начале мая, решался вопрос с вооружением не имеющих танков танковых и моторизованных дивизий. Этот вопрос сводился к тому, как наиболее рационально распределить имеющиеся излишки артиллерийского, минометного, стрелкового вооружения между формируемыми дивизиями.

Для понимания того, что же должны были представлять собой механизированные войска Красной Армии, необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Какую структуру имели механизированные войска РККА до 1941 года и каково было предназначение отдельных элементов этой структуры?

2. Можно ли было вооружить формируемые мехкорпуса (не обязательно танками) и были ли такие планы? Можно ли было оснастить мехкорпуса автотранспортом и средствами тяги (получаемыми по мобилизации)?

3. В какой срок можно было привести мехкорпуса в боеспособное состояние? На этот вопрос будем отвечать по опыту формирования соединений после начала войны.

4. Считало ли советское командование формируемые мехкорпуса боеспособными?

5. Какую структуру должны были бы иметь механизированные войска РККА исходя из предвоенных представлений о наступательных и оборонительных операциях?

Итак, начнем по порядку. Вопрос первый.

Перед рассмотрением штата и фактического состояния механизированных частей РККА по состоянию на июнь 1941 года необходимо вернуться немного назад и рассмотреть события, произошедшие после окончания формирования первых 8 механизированных корпусов. В ноябре 1940 года началось формирование 20 пулеметно-артиллерийских бригад, «имеющих мощное пушечное и пулеметное вооружение, предназначенных для борьбы и противодействия танковым и механизированным войскам противника», одного механизированного корпуса (9-го) и 20 танковых бригад непосредственной поддержки пехоты. По штату в пулеметно-артиллерийской бригаде должно было быть 6199 человек, 17 танков Т-26, 19 бронемашин, 30 45-мм противотанковых пушек, 42 76-мм дивизионные пушки, 12 37-мм зенитных пушек, 36 76-мм или 85-мм зенитных пушек[30]. Если по механизированному корпусу и 20 танковым бригадам известно, что они были сформированы, то по 20 пулеметно-артиллерийским бригадам источники дают разные данные. Так, у М. Мельтюхова[31] в составе формирований, развернутых к концу 1940 года, пулеметно-артиллерийские бригады отсутствуют. Но Е. Дриг[32] указывает, что 20 пулеметно-артиллерийских бригад были сформированы, и дается распределение этих бригад по военным округам.

Анализируя материалы совещания высшего руководящего состава РККА в декабре 1940 года и штат РККА по состоянию на конец 1940 года, можно привести состав и назначение механизированных частей РККА:

1. 9 механизированных корпусов. Механизированные корпуса решали следующие задачи:

– нарушить сосредоточение и развертывание главных сил противника;

– окружить и уничтожить главную группировку противника;

– выйти на фланг и в тыл и совместно с войсками, действующими с фронта, уничтожить противостоящего противника. В докладе на совещании командного состава РККА в конце 1940 года Павлов отмечает, что после выхода в тыл противника мехкорпус должен встать на пути отхода основной группировки противника;

– своими активными действиями обеспечить нашим войскам создание новой группировки для последующего нанесения удара.

2. 20 пулеметно-артиллерийских бригад. Эти бригады (определение «пулеметно-артиллерийские» было опущено, бригады стали именоваться «моторизованными») решали задачи:

– прикрытия сосредоточения войск;

– противодействия механизированным войскам противника;

– при наступлении – для ввода в прорыв за механизированным корпусом в качестве мотопехоты.

То, что мехкорпус сам по себе не может решить задачу разгрома основной группировки противника, говорили многие участники совещания командного состава РККА в конце 1940 года. Приведу несколько цитат. Д.Г. Павлов: «За танковыми корпусами устремляются со своими танками мотопехота и стрелковые корпуса»… «С момента прохода в прорыв мехкорпуса армейское (фронтовое) командование обязано бросить вслед за ним все наличные силы, чтобы расширять и углублять прорыв и наращивать силы для удара во фланг и тыл основной группировке противника». С.М. Буденный: «Я хочу сказать о следующем: допустим, в прорыв брошен мехкорпус, затем брошен кавкорпус, и, наконец, корпус мотопехоты … Конница у нас есть, мотопехота есть, танки есть, мехкорпуса есть, авиация также есть»[33].

3. 45 танковых бригад непосредственной поддержки пехоты на танках Т-26. Танковые бригады придавались стрелковым корпусам, поскольку считалось, что для успешного продвижения пехоте необходимо придавать по одной танковой бригаде на каждый стрелковый корпус. Недостатком такой организации являлась разница в подвижности – танковые бригады могли отрываться от основных сил стрелкового корпуса, однако вследствие отсутствия в своем штате мотопехоты и артиллерии не были способны к самостоятельным действиям.

Итак, обобщенный ответ на первый вопрос – несмотря на отдельные недостатки, если бы планы 1940 года были реализованы (а все ресурсы для этого имелись), состав механизированных войск РККА к началу 1941 года был бы вполне сбалансированным.

Вопрос второй. Отвечая на этот вопрос, самое время обратить внимание на один документ о вооружении механизированных корпусов:

«14 мая 1941 года начальник ГАБТУ генерал-лейтенант Я.Н. Федоренко обратил внимание наркома обороны на то, что из-за неполного обеспечения механизированных корпусов танками по штатам они «являются не полностью боеспособными. Для повышения их боеспособности впредь до обеспечения их танками считаю необходимым вооружить танковые полки мехкорпусов 76– и 45-мм орудиями и пулеметами с тем, чтобы они в случае необходимости могли драться как противотанковые полки и дивизионы». Для проведения этого мероприятия имелось 1200 76-мм орудий, 1000 45-мм противотанковых орудий и 4000 пулеметов ДП, которых хватило бы на 50 танковых полков, по 24 76-мм орудия, по 18 45-мм орудий и по 80 пулеметов. Для перевозки этого вооружения предлагалось выделить 1200 машин ЗИС и 1500 машин ГАЗ. К докладной прилагалась ведомость распределения вооружения и автомашин по 19, 16, 24-му (КОВО), 20, 17, 13-му (ЗапОВО), 2-му, 18-му (ОдВО), 3-му, 12-му (ПрибОВО), 10-му (ЛВО), 23-му (ОрВО), 25-му (ХВО), 26-му (СКВО), 27-му (САВО) и 21-му (МВО) мехкорпусам, утвержденная наркомом обороны 15 мая 1941 года»[34]. Кроме того, этим же распоряжением планировалось вооружить несколько разведывательных батальонов танковых дивизий 45-мм орудиями из расчета 18 орудий на батальон.

Исходя из численности личного состава танковых полков танковой и механизированной дивизий предлагаемое вооружение позволяло организовать в составе полка два дивизиона 76-мм пушек, один дивизион 45-мм пушек и один стрелковый батальон без средств усиления (станковых пулеметов, минометов). Кроме того, в составе полка, скорее всего, сохранялись бы разведывательная рота, саперная рота, рота (взвод) связи, рота (взвод) ПВО, транспортный батальон (рота). Разведывательная рота полка должна была по штату иметь на вооружении бронеавтомобили БА-10. В некоторых мехкорпусах (например, 2-м и 3-м) бронеавтомобили были в наличии, в других мехкорпусах разведывательная рота, скорее всего, была бы обычной мотострелковой.

Следует заметить, что танков в мехкорпусах, упомянутых в записке Я.Н. Федоренко, набирается максимум на 21 танковый полк, следовательно, вооружить орудиями и пулеметами следовало 59 танковых полков, а не 50. Получается, что минимум 9 танковых полков указанных мехкорпусов оставались и без танков, и без орудий (например, в 13-м мехкорпусе подлежал вооружению как противотанковый всего один танковый полк, танков в корпусе имелось еще на один танковый полк, следовательно, три танковых полка корпуса оставались невооруженными).

Кроме того, в записке Я.Н. Федоренко не упоминаются 11, 14, 22, 9, 15-й механизированные корпуса, в которых суммарно танков было на 10 танковых полков, а на оставшихся 15 танковых полков танков не было. Причем это корпуса первой линии, в отличие от 23, 25, 27-го мехкорпусов, которые по планам числились в составе армий РГК или вообще в составе внутренних округов. Например, 11-й и 14-й мехкорпуса стояли на пути предполагаемых в «Соображениях…» от 15 мая ударов Вермахта «со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск, Барановичи». 15-й мехкорпус уже 23 июня 1941 года вступил в бой с 11-й танковой дивизией Вермахта, при этом в составе 37-й танковой дивизии корпуса было «всего лишь четыре танковых батальона»[35]. Четыре танковых батальона – это один танковый полк, на второй танковый полк 37-й танковой дивизии матчасти не было.

На вопрос о вооружении этих мехкорпусов обычно отвечают, что это были корпуса первой очереди и их планировалось вооружить танками. Но если вспомнить возможности советской танковой промышленности, то на укомплектование 15 + 9 = 24 танковых полков требовалось еще 8 месяцев с даты 22 июня 1941 года, т. е. они были бы укомплектованы к концу февраля 1942 года.

А теперь представим себе Генеральный штаб РККА в конце мая – начале июня 1941 года. Уже идет перевозка 16-й армии из Забайкалья на Украину, 19-й армии из Северного Кавказа в район Киева. Готовятся распоряжения о передислокации ближе к границе вторых эшелонов западных военных округов с окончанием сосредоточения в начале июля. Окончательный срок готовности формируемых противотанковых артиллерийских бригад – 1 июля. В укрепленных районах на новой границе к тому же сроку (1 июля) формируются новые пулеметно-артиллерийские батальоны. Резюмируем: в СССР идет полномасштабная подготовка к войне, при этом сроки проведения большинства мероприятий – 1 июля. Вооружаются мехкорпуса внутренних округов, и в то же время у границы стоят недовооруженными пять механизированных корпусов, которые дислоцируются на самых угрожаемых направлениях и в случае нападения примут на себя первые удары немецких войск. Военные действия могли начаться до конца сентября (см. гл. 9), нападение позже этого срока было крайне маловероятным по погодным причинам. Было бы весьма странным, если бы в Генеральном штабе РККА не озаботились вооружением мехкорпусов первой линии, не дожидаясь февраля 1942 года, с тем чтобы эти мехкорпуса могли полноценно участвовать в военных действиях уже летом 1941 года.

Но были ли реальны планы по вооружению формируемых мехкорпусов артиллерийской матчастью? Для ответа на этот, а также на более широкий вопрос – насколько имеющиеся вооружение и оснащение (автомобили, трактора) позволяли укомплектовать все части и соединения по МП-41 (с учетом всех изменений), составим баланс потребностей и реального наличия вооружений в разбивке по видам вооружений и типам частей и соединений. Такой баланс составить достаточно трудно, в первую очередь потому, что далеко не для всех частей известна штатная потребность в вооружении и оснащении. Тем не менее, опираясь на различные данные и делая допущения исходя из здравого смысла, баланс можно составить с погрешностью не более 5 %. Отмечу, что Марк Солонин в своей книге «23 июня: «день М» попытался составить такой баланс, но лучше бы он этого не делал – принимая в расчет только дивизии, он получил цифры, весьма далекие от реальности.

Понятно, что какое-то количество вооружения полагалось иметь военно-учебным заведениям, запасным частям и тыловым учреждениям. Однако это количество не могло быть большим, кроме того, как правило, обучение проводилось на устаревших образцах вооружения, которое в итоговые сводки не попадало.

Транспорт полагался, кроме того, корпусным, армейским и окружным управлениям, войскам связи, дорожно-эксплуатационным войскам и т. д. Однако численность не учтенных в таблице формирований составляла порядка 20 % от общей численности РККА, а насыщение военно-учебных заведений, запасных частей и тыловых учреждений автотранспортом было явно ниже, чем у боевых частей. Поэтому к потребности в автомашинах и тягачах, вычисленной в таблице, можно прибавить порядка 10 % – и все равно итоговая цифра потребности будет меньше количества автомашин и тракторов, которое имелось бы в РККА после проведения мобилизации. Нужно учитывать еще, что мобилизация транспортных средств проходила в условиях отхода Красной Армии, когда на ряде территорий мобилизацию просто не успели провести, и, кроме того, большое количество автотранспорта использовалось для проведения эвакуации. Если бы мобилизация была проведена до начала войны, общее число мобилизованных автомашин и тракторов было бы значительно больше. И еще один момент – по состоянию на 22 июня в РККА было в наличии 44 874 лошади, предназначенные на замену недостающих автомобилей и тракторов[36].

Таблица 4

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КРАСНОЙ АРМИИ СТРЕЛКОВЫМ ВООРУЖЕНИЕМ, МИНОМЕТАМИ И СРЕДСТВАМИ ТЯГИ

Таблица 5

РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КРАСНОЙ АРМИИ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ВООРУЖЕНИЕМ

Из приведенных данных по наличию вооружения и транспорта в РККА на июнь 1941 года видно, что все ресурсы для формирования 90 механизированных и танковых дивизий были в наличии. Наличное количество 76-мм дивизионных и 45-мм противотанковых пушек позволяло вооружить все 50 танковых полков, указанных в записке Федоренко.

Из всех видов вооружений РККА испытывала недостаток только в зенитных 37-мм орудиях, зенитных и комплексных пулеметах и пистолетах-пулеметах. Отметим, что на вооружении Вермахта вообще не было зенитных и комплексных пулеметов, ПВО сухопутных войск обеспечивалось зенитными дивизионами Люфтваффе, вооруженными 20– и 37-мм зенитными автоматами. В целом ПВО сухопутных войск, если учитывать все наличное зенитное вооружение, в РККА и Вермахте обладало примерно равными возможностями. Некомплект пистолетов-пулеметов, как уже было показано, с лихвой компенсировался самозарядными винтовками. В то же время в РККА имелись виды вооружений, имеющихся в значительном избытке. Это различные виды 76-мм орудий (полковые, дивизионные, горные), 45-мм орудия, минометы всех калибров, тягачи «Комсомолец». Этого излишнего вооружения было достаточно, чтобы вооружить все танковые полки, не имеющие танков, артиллерийским, минометным и стрелковым вооружением. Танковые полки механизированных корпусов первой линии могли вооружаться не так, как вооружались резервные мехкорпуса, – этот вопрос подробно рассмотрен в гл. 8.

Обобщенный ответ на второй вопрос: к июню 1941-го имеющееся танковое, артиллерийское, стрелковое вооружение позволяло оснастить все формируемые дивизии (хотя и не по известному штату механизированного корпуса). Также имелся и транспорт для всех 90 дивизий (получаемый по мобилизации).

Вопрос третий. Если, как утверждается в советской исторической литературе, механизированные корпуса новой волны формирования должны были быть готовы только к 1942 году, то после начала войны они должны были продолжить формирование и в боях до 1942 года участвовать не могли. Однако практически все дивизии механизированных корпусов (кроме дальневосточных и 28-го закавказского) были брошены в бой уже в июле 1941 года. Известно также, что с началом войны началось формирование новых стрелковых дивизий. Зададимся вопросом – в какие сроки формировались новые соединения и откуда они получали вооружение и снаряжение?

В конце июня 1941 года началось формирование трех стрелковых дивизий – 242, 245 и 248-й. 29 июня было принято решение о формировании десяти стрелковых (243, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 256-й) и 5 горнострелковых (12, 15, 16, 17, 26-й) дивизий с использованием кадров пограничных и внутренних войск НКВД. Горнострелковые дивизии при этом должны были формироваться в Закавказье (12-я ГСД – Ереван, 15-я – Тбилиси, 16-я – Баку, 17-я – Ахалцихе, 26-я ГСД – Батуми). Решение о формировании горнострелковых дивизий было несколько странным – в европейской части СССР гор не было, а до Закавказья и Урала немцам было еще далеко. Кроме того, впоследствии неизбежно вставал бы вопрос перевозки этих дивизий с Закавказья на фронт. К этому решению я еще вернусь в гл. 22, здесь же отметим, что уже очень скоро это странное решение было отменено и вместо пяти горнострелковых было решено сформировать пять стрелковых дивизий (257, 259, 262, 265, 268-ю). Эти дивизии (как и первые десять) формировались в центральных районах европейской части СССР, откуда могли быть легко переброшены на любой участок советско-германского фронта.