Страница:

Еще двоих стрельцов стащили с коней и принялись мять им бока. Остальные зеленые кафтаны повернули коней и помчались к Детинцу.

Посадские хлынули вслед за ними.

3

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 1

1

2

3

Глава 2

1

2

Посадские хлынули вслед за ними.

3

Птуха еще рассказывал, а около них стоял уже Будимир, с трудом протолкавшийся через плотную толпу.

– Получилось дай боже! – закончил мичман свой рассказ. – Начали футболом, кончили восстанием.

– И клич кликать не надо, и звать никого не надо. Весь Ново-Китеж здесь! – покачал головой Будимир.

Людской девятый вал, хлынувший с футбольного поля, ударившись о стены Детинца, остановился и забурлил. Ходила зыбь, крутились водовороты, и не умолкали крики. Капитан разбирал отдельные голоса и видел отдельных людей, Вот Псой Вышата кричит, тряся рваными дерюжными штанами:

– Теперь держись, Детинец! Жди нас в гости, придем посадничьи меды пробовать!

А не отходивший от него ни на шаг Сысой Путята, почесывая пузо под рубахой, говорил кротко и мирно:

– И то! Порушить надобе это лукошко, Детинец, понимай.

На них налетел с неожиданной яростью посадский, похожий на апостола с иконы, споривший с Псоем еще в роще на Ярилином поле. Задирая апостольскую бороду, Софроний начал выкрикивать визгливо:

– Вы лбы о Детинец расшибете, нахвалыцики! Шумство и озор до добра не доведут!

Тогда взорвался вдруг мичман:

– Что защищаешь, жлоб? Какая у тебя жизнь? Хуже турецкого святого живешь! Посаднику галоши целуешь!.. Кошмар!

Люди загудели:

– Верно, мирской, говоришь! Святые слова!

А Сысой засиял ему лучистыми ласковыми глазами.

– Не гневись на него, Федя. Что с него возьмешь? Сидень Софроний ведомый. Ватрушка, пра слово! Все за старину, за ветошь заступается.

Откуда-то прикатили пустую сорокаведерную бочку, и на нее взобрался Будимкр.

– Спасены души, тиха-а-а! – загромыхал его бас. – Что высоко подпоясались? Али драться собрались? Добре! Пора по Детинцу ударить!

– Ай да Будимир! – заликовала толпа. – Широка борода, а душа молода! Веди нас на Детинец!

– Не я поведу. Без головы и руки-ноги вразброд пойдут, и надо нам по древнему, Степанушки Разина, обычаю выбрать походного атамана. Кого водите, хрешшоны?

– Ты нам совет дай, кого выбрать! – закричали в толпе.

– Степана мирского выбирайте! Он смыслом мудр и сердцем чист. Гож ли?

– Гож, гож! – заревела толпа. – Кажи нам Степана мирского!

– Полезай на бочку, – подсадил Будимир капитана, – покажись народу.

Ратных влез на бочку, и люди закричали:

– Люб, люб!.. Маленько знаем тебя!

– Челом бьем, порадей, родимый!

– Веди нас на Детинец, Степанушка!

– И на отчину выведи!.. В мир!.. На Русь! Ратных смотрел на прокопченную, землистую от голодовок, позеленевшую от цинги посадчину, и сердце его билось взволнованно.

– Коли народ выбрал, отказываться права не имею! – крикнул он и поклонился народу. – За доверие благодарю, а только я сердитый. Что. думаю – скажу, что сказал – сделаю, а споров да перекоров не терплю!

– Послушны будем твоей воле! – кричал народ. – Атамань с богом, Степан! Вот и второй у нас атаман Степан!

– В помощь себе беру есаулами Будимира Повалу, лесомыку Пуда Волкореза и мирского Федора, вот этого! – указал он на Птуху, стоявшего около бочки.

Мичман сразу подобрался и лихо сдвинул на затылок мичманку.

– И это в твоей воле! – ответила толпа.

– А вот знак власти твоей атаманской, – протянул ему Будимир кривую длинную саблю в сафьяновых ножнах. – Это сабелька старицы Анны, ею она царских воевод рубила. Мы, кузнецы, ее храним.

Капитан вытащил саблю наполовину из ножен и поцеловал ее.

А в толпе кто-то нетерпеливый завопил:

– Начинай воевать, атаман! Верховники в Детинце, как в горсти. Их, как цыплят, лукошком накрыть можно. Начинай!

– Хороши цыплята! Слухайте меня, спасены души! – полез на бочку Софроний. – В Детинце собак-стрельцов близ тысячи. Несть числа! А с сильным бороться – смерти искать!

– Да спихните вы его с бочки! – заревела толпа. – По морде угодник, а по делам негодник! Откуль же близ тысячи, зеленых кафтанов едва сотня наберется!..

– Беги от стен! – закричали в задних рядах. – Счас с пищалей шибать начнут! И пушку ладят!

– Трави запал! – долетела команда со стены.

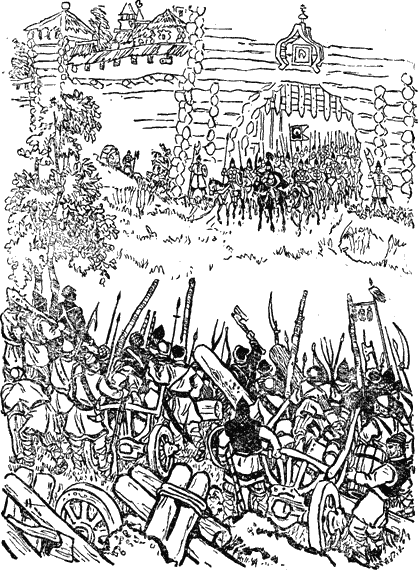

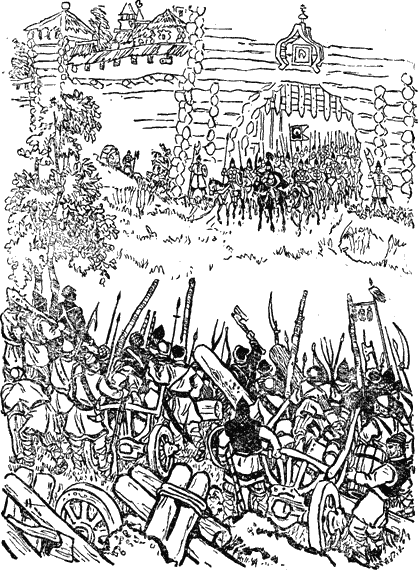

Детинские стены окутались пороховым дымом. Стрельцы открыли огонь из длинных, тяжелых пищалей и коротких широкогорлых «тюфяков»[39]. А в башенной амбразуре вспыхнуло пламя, и пушечный выстрел тупо отдался в тайге. Каменное ядро, проверещав над осаждающими, плюхнулось в землю далеко за их последними рядами. Детинские владыки повернули разинский «Единорог» против народа.

Пороховой дым повис низко над землей, как болотный туман. Кричали в толпе раненые. Кружили над людьми перепуганные галки. Осаждающие отхлынули от стен, и стрельба прекратилась.

Вскоре пошел дождь, частый и крупный, но посадские не ушли от Детинца.

– Получилось дай боже! – закончил мичман свой рассказ. – Начали футболом, кончили восстанием.

– И клич кликать не надо, и звать никого не надо. Весь Ново-Китеж здесь! – покачал головой Будимир.

Людской девятый вал, хлынувший с футбольного поля, ударившись о стены Детинца, остановился и забурлил. Ходила зыбь, крутились водовороты, и не умолкали крики. Капитан разбирал отдельные голоса и видел отдельных людей, Вот Псой Вышата кричит, тряся рваными дерюжными штанами:

– Теперь держись, Детинец! Жди нас в гости, придем посадничьи меды пробовать!

А не отходивший от него ни на шаг Сысой Путята, почесывая пузо под рубахой, говорил кротко и мирно:

– И то! Порушить надобе это лукошко, Детинец, понимай.

На них налетел с неожиданной яростью посадский, похожий на апостола с иконы, споривший с Псоем еще в роще на Ярилином поле. Задирая апостольскую бороду, Софроний начал выкрикивать визгливо:

– Вы лбы о Детинец расшибете, нахвалыцики! Шумство и озор до добра не доведут!

Тогда взорвался вдруг мичман:

– Что защищаешь, жлоб? Какая у тебя жизнь? Хуже турецкого святого живешь! Посаднику галоши целуешь!.. Кошмар!

Люди загудели:

– Верно, мирской, говоришь! Святые слова!

А Сысой засиял ему лучистыми ласковыми глазами.

– Не гневись на него, Федя. Что с него возьмешь? Сидень Софроний ведомый. Ватрушка, пра слово! Все за старину, за ветошь заступается.

Откуда-то прикатили пустую сорокаведерную бочку, и на нее взобрался Будимкр.

– Спасены души, тиха-а-а! – загромыхал его бас. – Что высоко подпоясались? Али драться собрались? Добре! Пора по Детинцу ударить!

– Ай да Будимир! – заликовала толпа. – Широка борода, а душа молода! Веди нас на Детинец!

– Не я поведу. Без головы и руки-ноги вразброд пойдут, и надо нам по древнему, Степанушки Разина, обычаю выбрать походного атамана. Кого водите, хрешшоны?

– Ты нам совет дай, кого выбрать! – закричали в толпе.

– Степана мирского выбирайте! Он смыслом мудр и сердцем чист. Гож ли?

– Гож, гож! – заревела толпа. – Кажи нам Степана мирского!

– Полезай на бочку, – подсадил Будимир капитана, – покажись народу.

Ратных влез на бочку, и люди закричали:

– Люб, люб!.. Маленько знаем тебя!

– Челом бьем, порадей, родимый!

– Веди нас на Детинец, Степанушка!

– И на отчину выведи!.. В мир!.. На Русь! Ратных смотрел на прокопченную, землистую от голодовок, позеленевшую от цинги посадчину, и сердце его билось взволнованно.

– Коли народ выбрал, отказываться права не имею! – крикнул он и поклонился народу. – За доверие благодарю, а только я сердитый. Что. думаю – скажу, что сказал – сделаю, а споров да перекоров не терплю!

– Послушны будем твоей воле! – кричал народ. – Атамань с богом, Степан! Вот и второй у нас атаман Степан!

– В помощь себе беру есаулами Будимира Повалу, лесомыку Пуда Волкореза и мирского Федора, вот этого! – указал он на Птуху, стоявшего около бочки.

Мичман сразу подобрался и лихо сдвинул на затылок мичманку.

– И это в твоей воле! – ответила толпа.

– А вот знак власти твоей атаманской, – протянул ему Будимир кривую длинную саблю в сафьяновых ножнах. – Это сабелька старицы Анны, ею она царских воевод рубила. Мы, кузнецы, ее храним.

Капитан вытащил саблю наполовину из ножен и поцеловал ее.

А в толпе кто-то нетерпеливый завопил:

– Начинай воевать, атаман! Верховники в Детинце, как в горсти. Их, как цыплят, лукошком накрыть можно. Начинай!

– Хороши цыплята! Слухайте меня, спасены души! – полез на бочку Софроний. – В Детинце собак-стрельцов близ тысячи. Несть числа! А с сильным бороться – смерти искать!

– Да спихните вы его с бочки! – заревела толпа. – По морде угодник, а по делам негодник! Откуль же близ тысячи, зеленых кафтанов едва сотня наберется!..

– Беги от стен! – закричали в задних рядах. – Счас с пищалей шибать начнут! И пушку ладят!

– Трави запал! – долетела команда со стены.

Детинские стены окутались пороховым дымом. Стрельцы открыли огонь из длинных, тяжелых пищалей и коротких широкогорлых «тюфяков»[39]. А в башенной амбразуре вспыхнуло пламя, и пушечный выстрел тупо отдался в тайге. Каменное ядро, проверещав над осаждающими, плюхнулось в землю далеко за их последними рядами. Детинские владыки повернули разинский «Единорог» против народа.

Пороховой дым повис низко над землей, как болотный туман. Кричали в толпе раненые. Кружили над людьми перепуганные галки. Осаждающие отхлынули от стен, и стрельба прекратилась.

Вскоре пошел дождь, частый и крупный, но посадские не ушли от Детинца.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«НА СЛОМ!»

Глава 1

ОСАДНЫЙ ТАБОР

…Так и стояли.

Эти и те.

Перепопыхиваясь винтовкой.

Ил. Сельвинский, «Уляляевщина»

1

Восставшие посады окружили Детинец осадным табором. Появились шалаши из ветвей и соломы, шатры из дерюг и рогож. Пригнали из посадов телеги и огородились ими от конных атак стрельцов.

Шумела радостно, словно дождалась праздника, посадчина. Были тут кузнецы с запеченными у горнов лицами; плотники из Щепного посада в дерюжных фартуках, с топорами, засунутыми за спиной за пояс; красильщики, с руками желтыми, синими, зелеными; рыбаки, подпоясанные, по ловецкому обычаю, сетями, скрученными в жгут. Были Здесь и мужики из таежных деревень, вооруженные вилами-тройчатками и цепами; были солевары с язвами на лицах и руках от горячего рассола, и, конечно, лесомыки со страшными своими луками.

Скрипящие, тяжело нагруженные возы привезли из Кузнецкого посада тайно заготовленное оружие: вязанки мечей, сабель и копий, ослопы, окованные железом палицы, кистени, железные рубчатые шары на цепях, с какими еще на татар хаживала Русь. А против конных стрельцов были молоты-клевцы, с железным клювом для стаскивания всадников с седел. Прислал Кузнецкий посад и пищали, тяжелые и длинные, как ломы, но не много было огненного боя. А из Сыромятников привезли кожаные рубахи, обшитые железными пластинами.

Походный атаман восставших посадов в шинели, туго запоясанной и застегнутой на все четыре крючка, в зеленой пограничной фуражке и с древней саблей старицы Анны, пристегнутой к ремню, обходил осадный табор. За атаманом шли есаулы. В высоком шлеме, в пластинчатых латах, надетых на посконную рубаху, опираясь, как на клюку, на прямой широкий меч, тяжело шагал Будимир Повала. Всей пятерней он лохматил подпаленную у горна бороду и не спускал глаз с детинских стен. Но не страх, не сомненье были в его глазах, а спокойствие и уверенность. Положив на плечо рогатину, грозную, тяжелую, на длинном березовом ратовище, шел плотный кривоногий староста охотников Пуд Волкорез. И он не сводил с Детинца пятнистых, как у рыси, глаз. В глубине их залегла настороженность; он смотрел на Детинец как на зверя, готового к прыжку. За бревенчатыми стенами сидел этот лютый зверь и примеривался к прыжку, прицеливался к удару когтистой лапой. Третьего есаула, мичмана Птухи, не было в таборе – он уехал в посад за взрывчаткой и порохом.

Атаман и есаулы остановились у дерюжной палатки,. где бабки-ведуньи разместили лазарет. На рогожах лежали раненые при первом приступе на Детинец. Скупо стонал посадский, подбитый зарядом картечи из горластого «тюфяка». Рваные его портки и рубаха залубенели от крови. Ведуньи варили целебные корни, обмывали отваром раны и накладывали на раны осиное гнездо или присыпали золой. А в стороне лежал убитый. Бабки уже обмыли покойника через березовый веник, обули в ненадеванные новенькие лапти, на глаза положили медные гроши, а в головах поставили чашку с водой, чтобы было где обмыться его душеньке, вылетевшей из тела. И провожал его в последний путь похоронный плач женщин.

– Мало на воле погулял! – сказал он жалеюще, указывая на мертвеца, и перевел взгляд на Детинец. – Облегли мы сего зверя, а он вишь как кусается!

– Медведь, коли почует, что берлога его в облоге, он тогда и зубом кусает, и когтями рвет, и лапой наотмашь бьет, – угрюмо заговорил Пуд, глядя на сиявшую золотом крышу посадничьих хором. – А Детинец не добыча еще, подранок только. Вот и кусается.

– Добьем? – спросил походный атаман. – По острию ножа идем!

– Подденем на рогатину! – тихо, но с угрозой ответил Волкорез.

– Прииде час для мужества и для битвы! – снова перекрестился Будимир. – Докончим же наше дело в добрый час, во святое времечко.

А похоронный вой плакальщиц начала перебивать горластая, задиристая перебранка двух враждующих станов. Таков древний осадный обычай. Посадские кричали стрельцам, высыпавшим на стены:

– Пошто ворота Детинца заперли?

– Чтоб телята не лазили! – отвечали насмешливо стрельцы.

– Теляток спужались, храбрецы?

– В мир, гилевщики, захотели? – орали со стен. – Ототкнем вам дыру не в мир, а в адское пекло!

– Всем вам, кафтанникам, головы свернем! Сами себя в пятки целовать будете!

– На себя погляди, посадчина тухлая! Лаптем щи 'хлебаешь, еловой шишкой чешешься!

– Веревки на вас, кафтанников, жалко! Мочальной петлей удавим!

На стене показалась вдруг багровая рожа попа Саввы. Задрав нос-пуговку, он сначала выругался ядрено, потом заорал:

– Паршивчики, шелудивчики! Сманили вас, дуроломов, мирские на окаянство! Саблей вас будем крестить, как рече пророк!

– Душа паскудная, попище нечестивый! Уже переметнулся? – брезгливо закричал Истома, стоявший под стенами.

– Истомушка! Внучек! Сам знаешь, сколь скудно мы живем! – слезливо заныл поп. – А старица обещала, что я один буду мертвых посадских отпевать. А посад-чину стрельцы сотнями уложат, вот увидишь!

– Кутья тухлая! Прихвостень посадничий! – закричали ненавидяще посадские. – Трупоядец проклятый! А поп надрывался со стены:

– Сосчитай-ка, Истомушка! С каждого покойника по алтыну – три рубля в мошну!

Толстый, неповоротливый стрелец, низко склонившись со стены, крикнул зычно:

– В Светлояре ваших мертвяков будем топить! Как в прошлый ваш бунт топили!

– Ты топить нас не будешь! – рявкнул Волкорез. Длинная, зверобойная стрела его мстительно взвизгнула и впилась стрельцу в горло.

– Вот тебе, вражина!

Стрелец шатнулся и упал со стены головой вперед. Так и остался лежать со стрелой, пробившей горло и застрявшей где-то в черепе.

А перебранка осадного табора и детинской стены прекратилась только ночью.

Шумела радостно, словно дождалась праздника, посадчина. Были тут кузнецы с запеченными у горнов лицами; плотники из Щепного посада в дерюжных фартуках, с топорами, засунутыми за спиной за пояс; красильщики, с руками желтыми, синими, зелеными; рыбаки, подпоясанные, по ловецкому обычаю, сетями, скрученными в жгут. Были Здесь и мужики из таежных деревень, вооруженные вилами-тройчатками и цепами; были солевары с язвами на лицах и руках от горячего рассола, и, конечно, лесомыки со страшными своими луками.

Скрипящие, тяжело нагруженные возы привезли из Кузнецкого посада тайно заготовленное оружие: вязанки мечей, сабель и копий, ослопы, окованные железом палицы, кистени, железные рубчатые шары на цепях, с какими еще на татар хаживала Русь. А против конных стрельцов были молоты-клевцы, с железным клювом для стаскивания всадников с седел. Прислал Кузнецкий посад и пищали, тяжелые и длинные, как ломы, но не много было огненного боя. А из Сыромятников привезли кожаные рубахи, обшитые железными пластинами.

Походный атаман восставших посадов в шинели, туго запоясанной и застегнутой на все четыре крючка, в зеленой пограничной фуражке и с древней саблей старицы Анны, пристегнутой к ремню, обходил осадный табор. За атаманом шли есаулы. В высоком шлеме, в пластинчатых латах, надетых на посконную рубаху, опираясь, как на клюку, на прямой широкий меч, тяжело шагал Будимир Повала. Всей пятерней он лохматил подпаленную у горна бороду и не спускал глаз с детинских стен. Но не страх, не сомненье были в его глазах, а спокойствие и уверенность. Положив на плечо рогатину, грозную, тяжелую, на длинном березовом ратовище, шел плотный кривоногий староста охотников Пуд Волкорез. И он не сводил с Детинца пятнистых, как у рыси, глаз. В глубине их залегла настороженность; он смотрел на Детинец как на зверя, готового к прыжку. За бревенчатыми стенами сидел этот лютый зверь и примеривался к прыжку, прицеливался к удару когтистой лапой. Третьего есаула, мичмана Птухи, не было в таборе – он уехал в посад за взрывчаткой и порохом.

Атаман и есаулы остановились у дерюжной палатки,. где бабки-ведуньи разместили лазарет. На рогожах лежали раненые при первом приступе на Детинец. Скупо стонал посадский, подбитый зарядом картечи из горластого «тюфяка». Рваные его портки и рубаха залубенели от крови. Ведуньи варили целебные корни, обмывали отваром раны и накладывали на раны осиное гнездо или присыпали золой. А в стороне лежал убитый. Бабки уже обмыли покойника через березовый веник, обули в ненадеванные новенькие лапти, на глаза положили медные гроши, а в головах поставили чашку с водой, чтобы было где обмыться его душеньке, вылетевшей из тела. И провожал его в последний путь похоронный плач женщин.

Будимир снял шлем, вытер рукавом вспотевший лоб и перекрестился.

Подымитесь вы, ветры буйные,

Со всех четырех сторон.

Разнесите мать сыру землю,

Разбейтесь гробы да распахните саваны…

– Мало на воле погулял! – сказал он жалеюще, указывая на мертвеца, и перевел взгляд на Детинец. – Облегли мы сего зверя, а он вишь как кусается!

– Медведь, коли почует, что берлога его в облоге, он тогда и зубом кусает, и когтями рвет, и лапой наотмашь бьет, – угрюмо заговорил Пуд, глядя на сиявшую золотом крышу посадничьих хором. – А Детинец не добыча еще, подранок только. Вот и кусается.

– Добьем? – спросил походный атаман. – По острию ножа идем!

– Подденем на рогатину! – тихо, но с угрозой ответил Волкорез.

– Прииде час для мужества и для битвы! – снова перекрестился Будимир. – Докончим же наше дело в добрый час, во святое времечко.

А похоронный вой плакальщиц начала перебивать горластая, задиристая перебранка двух враждующих станов. Таков древний осадный обычай. Посадские кричали стрельцам, высыпавшим на стены:

– Пошто ворота Детинца заперли?

– Чтоб телята не лазили! – отвечали насмешливо стрельцы.

– Теляток спужались, храбрецы?

– В мир, гилевщики, захотели? – орали со стен. – Ототкнем вам дыру не в мир, а в адское пекло!

– Всем вам, кафтанникам, головы свернем! Сами себя в пятки целовать будете!

– На себя погляди, посадчина тухлая! Лаптем щи 'хлебаешь, еловой шишкой чешешься!

– Веревки на вас, кафтанников, жалко! Мочальной петлей удавим!

На стене показалась вдруг багровая рожа попа Саввы. Задрав нос-пуговку, он сначала выругался ядрено, потом заорал:

– Паршивчики, шелудивчики! Сманили вас, дуроломов, мирские на окаянство! Саблей вас будем крестить, как рече пророк!

– Душа паскудная, попище нечестивый! Уже переметнулся? – брезгливо закричал Истома, стоявший под стенами.

– Истомушка! Внучек! Сам знаешь, сколь скудно мы живем! – слезливо заныл поп. – А старица обещала, что я один буду мертвых посадских отпевать. А посад-чину стрельцы сотнями уложат, вот увидишь!

– Кутья тухлая! Прихвостень посадничий! – закричали ненавидяще посадские. – Трупоядец проклятый! А поп надрывался со стены:

– Сосчитай-ка, Истомушка! С каждого покойника по алтыну – три рубля в мошну!

Толстый, неповоротливый стрелец, низко склонившись со стены, крикнул зычно:

– В Светлояре ваших мертвяков будем топить! Как в прошлый ваш бунт топили!

– Ты топить нас не будешь! – рявкнул Волкорез. Длинная, зверобойная стрела его мстительно взвизгнула и впилась стрельцу в горло.

– Вот тебе, вражина!

Стрелец шатнулся и упал со стены головой вперед. Так и остался лежать со стрелой, пробившей горло и застрявшей где-то в черепе.

А перебранка осадного табора и детинской стены прекратилась только ночью.

2

Ночь пришла холодная и ветреная, с редкими проблесками луны меж бегущими облаками. И принесла эта ночь караульным стрельцам тревогу и страх. Они слышали шум какой-то работы: лязгало железо, били в землю лопаты, ломы и кайлы, скрипели подъезжавшие возы. А не видно в темноте, что задумали смерды.

Это Птуха готовил свои фугасы. Он сердился и ругался шепотом, чтобы не услышали на стенах.

– Кошмар! Ты же не могилу копаешь, а шурф! Понимаешь? А на дне шурфа выкопаем зарядную камеру. И что с этого будет? И будет с этого, чтоб вы знали, воронка усиленного выброса!

А со стороны Светлояра подъезжали возы с песком, глиной и крупной галькой, забоечным материалом для забойки шурфа.

Тревогу и страх рождал и у посадских нависший над осадным табором Детинец. Был он загадочен, безмолвен и темен. Светились только два окна в посадничьих хоромах, словно пялились на осадный табор огненные глазища. А еще посверкивали волчьим глазом тлеющие фитили на стенах, отмечая места пушки, «тюфяков» и пищалей, да иногда свет проглянувшей луны дробился синеватыми искрами на остриях копий, на лезвиях бердышей и на шлемах стрельцов.

«Ветер и ночь холопьего бунта! Стены старинной крепости и зловещий блеск старинного оружия… Все как во сне!» – думал капитан, стоя около штабного шатра.

Пуд Волкорез, стоявший рядом с ним, погрозил кулаком окнам посадских хором:

– Ужо выбьем твои глазища, филин проклятый!

Это Птуха готовил свои фугасы. Он сердился и ругался шепотом, чтобы не услышали на стенах.

– Кошмар! Ты же не могилу копаешь, а шурф! Понимаешь? А на дне шурфа выкопаем зарядную камеру. И что с этого будет? И будет с этого, чтоб вы знали, воронка усиленного выброса!

А со стороны Светлояра подъезжали возы с песком, глиной и крупной галькой, забоечным материалом для забойки шурфа.

Тревогу и страх рождал и у посадских нависший над осадным табором Детинец. Был он загадочен, безмолвен и темен. Светились только два окна в посадничьих хоромах, словно пялились на осадный табор огненные глазища. А еще посверкивали волчьим глазом тлеющие фитили на стенах, отмечая места пушки, «тюфяков» и пищалей, да иногда свет проглянувшей луны дробился синеватыми искрами на остриях копий, на лезвиях бердышей и на шлемах стрельцов.

«Ветер и ночь холопьего бунта! Стены старинной крепости и зловещий блеск старинного оружия… Все как во сне!» – думал капитан, стоя около штабного шатра.

Пуд Волкорез, стоявший рядом с ним, погрозил кулаком окнам посадских хором:

– Ужо выбьем твои глазища, филин проклятый!

3

Капитан и Волкорез вползли в штабной шатер, под большую дерюжину, накинутую на поднятые оглобли двух телег. В шатре были уже Будимир, Алекса Кудреванко и атаманские посыльные, то есть адъютанты – Истома и Мишанька Безмен.

Садясь на рогожу. Ратных сказал:

– Итак, товарищи и братья, завтра утром общий штурм Детинца. Согласны?

– Знамо, так! И перетакивать не будем, – решительно ответил Будимир. – Мужики уже роптать начали: де атаман и есаулы зады чешут, о битве не думают.

– Ас братчиками как? – озабоченно спросил Пуд. – Опаска с ними большая нужна!

– С братчиками не все ясно. В Детинце, полагаю, их нет, а вот с тыла они могут ударить. Алекса перенес свои сторожевые посты на тылы осадного табора. Алекса, не проморгают твои дозорцы?

Алекса привстал, отвечая:

– Уши топориком держим, не вполглаза – на полный глаз глядим. И мышь не прошмыгнет!

– Если тревога в тылу начнется, ты, Пуд, туда своих ребят с луками посылай. Нужно издали врагов бить, близко к табору не подпускать. Подойдут вплотную, нам несдобровать! А как твои таежные посты, Пуд?

– У Алексы мышь не прошмыгнет, а у нас жук или червяк не проползут. Округ города в тайге дозоры стоят.

– Оружия у нас маловато, – вздохнул атаман. – Если стрельцы в конную атаку пойдут, кольями и оглоблями отбиваться придется.

Будимир виновато опустил голову.

– Сделали, сколько успели. Раньше времени начали. Все помолчали, погруженные в тревожные думы. Потом капитан снова спросил Истому:

– О пленных наших ничего не узнали? Юноша покачал головой.

– Узнали, да мало. Друзья Сергунькины, ребятишки посадские, говорят, что Сергунька и брат его в Пытошной башне сидят. Точно будто бы узнали.

– Ребятишки всегда знают, – улыбнулся капитан. В шатер, согнувшись, втиснулся мичман. Был он перемазан землей и глиной, брюки на коленях разорваны.

– Закончили, мичман? – оживился Ратных.

– Так точно, закончили! – Глаза Птухи, обычно всегда со смешинкой, как у истого одессита, сейчас блестели жестко. – Эх, и рванем! Двадцатый век против семнадцатого. Кошмар!

Новокитежане с уважением смотрели на мичмана. К штабному шатру подошел кто-то и остановился, не решаясь войти. Видны были только огромные босые ноги. Потом послышался голос Некраса Лапши:

– Атаман-батюшка, есаулы славные, на детинских стенах огни многие появились. Взглянули бы! Штабной шатер вмиг опустел.

Садясь на рогожу. Ратных сказал:

– Итак, товарищи и братья, завтра утром общий штурм Детинца. Согласны?

– Знамо, так! И перетакивать не будем, – решительно ответил Будимир. – Мужики уже роптать начали: де атаман и есаулы зады чешут, о битве не думают.

– Ас братчиками как? – озабоченно спросил Пуд. – Опаска с ними большая нужна!

– С братчиками не все ясно. В Детинце, полагаю, их нет, а вот с тыла они могут ударить. Алекса перенес свои сторожевые посты на тылы осадного табора. Алекса, не проморгают твои дозорцы?

Алекса привстал, отвечая:

– Уши топориком держим, не вполглаза – на полный глаз глядим. И мышь не прошмыгнет!

– Если тревога в тылу начнется, ты, Пуд, туда своих ребят с луками посылай. Нужно издали врагов бить, близко к табору не подпускать. Подойдут вплотную, нам несдобровать! А как твои таежные посты, Пуд?

– У Алексы мышь не прошмыгнет, а у нас жук или червяк не проползут. Округ города в тайге дозоры стоят.

– Оружия у нас маловато, – вздохнул атаман. – Если стрельцы в конную атаку пойдут, кольями и оглоблями отбиваться придется.

Будимир виновато опустил голову.

– Сделали, сколько успели. Раньше времени начали. Все помолчали, погруженные в тревожные думы. Потом капитан снова спросил Истому:

– О пленных наших ничего не узнали? Юноша покачал головой.

– Узнали, да мало. Друзья Сергунькины, ребятишки посадские, говорят, что Сергунька и брат его в Пытошной башне сидят. Точно будто бы узнали.

– Ребятишки всегда знают, – улыбнулся капитан. В шатер, согнувшись, втиснулся мичман. Был он перемазан землей и глиной, брюки на коленях разорваны.

– Закончили, мичман? – оживился Ратных.

– Так точно, закончили! – Глаза Птухи, обычно всегда со смешинкой, как у истого одессита, сейчас блестели жестко. – Эх, и рванем! Двадцатый век против семнадцатого. Кошмар!

Новокитежане с уважением смотрели на мичмана. К штабному шатру подошел кто-то и остановился, не решаясь войти. Видны были только огромные босые ноги. Потом послышался голос Некраса Лапши:

– Атаман-батюшка, есаулы славные, на детинских стенах огни многие появились. Взглянули бы! Штабной шатер вмиг опустел.

Глава 2

МИРНАЯ БЕСЕДА

Только там, где приходит беда,

Проверяется смелость.

Муса Джалиль

1

Их заперли в комнате Пыточной башни. Большое волоковое окно, через которое Сережа и его друзья пробрались два дня назад по желобу в Детинец, было забито наглухо толстыми сосновыми горбылями. Виктор еще на рассвете внимательно осмотрел волоковое окно, попробовал отодрать горбыли и безнадежно сказал:

– Здесь нам хода нет.

Было в камере и второе окно, маленькое и забранное решеткой, выходившее на посадничий двор. Видно из него было немногое: край двора, верхушки сада да берег пруда, где шлепали вальками прачки. Но это было все же веселее, чем мрачные стены тюрьмы, и Сережа часто подходил к этому окну. Он и заметил, что среди прачек, коренастых, голоногих, появилась тоненькая девушка в цветном сарафане.

– Чего это она смотрит на наше окно? – удивился вслух Сережа. – Все смотрит и смотрит!

– Кто смотрит? – подошел к окну Виктор и тотчас вскрикнул: – Она! Анфиса! Узнала, что нас сюда сунули! Будем ждать от нее весточки.

А весточка уже пришла – уже стучал на двери наружный засов. Посадничий ключник, дряхлый Петяйка, принес большой узел с пирогами, жареным мясом и рыбой.

– Сдоба вам и ядь всякая, скоромная и постная.

– Спасибо, дедуся! От кого посылка? И письмо есть?

– Письмо тебе посадник-владыка батогами пропишет!

– Ты ей на словах хоть передай, что я…

– Отзынь, поганец! – крикнул зло Петяйка и спросил Сережу сухо и угрюмо: – Белено спросить здоровье твое. Что передать?

– Передайте, здоровье хорошее, – ответил Сережа и вежливо добавил: – И большое спасибо за беспокойство. Это тоже передайте.

Петяйка вышел из камеры и со стуком задвинул снаружи засов на двери.

Кроме радостной весточки от Анфисы, ничего не случилось в этот день. Он тянулся, как и всякий тюремный день, лениво, незаметно, бесшумно. Лишь стучало где-то деревянное ведро о сруб колодца и ворковали голуби под застрехой башни. Но вот в тюремное безмолвие начали вливаться сначала глухо, а потом все громче и громче яростные и страстные крики. Где-то недалеко шумела толпа, свистела, охала, кричала то негодующе, то умоляюще, то ликующе.

– Играют! Честное пионерское, играют! – восторженно закричал Сережа. – Сборная посадов со сборной Детинца!.. Витя, ты знаешь, какая в Детинце команда? О-го-го, командочка. А кто же вместо меня центра играет? Юрятку надо было поставить!

Сережа метался по каморе, возбужденный, со страдающими глазами. Его команда играет ответственный матч, а его нет на поле!

– Да успокойся ты! Сыграешь и ты за свою команду, не раз сыграешь! – схватил Виктор Сережу и прижал к себе, остановив его возбужденное кружение по комнате. Он начал уже беспокоиться за брата: слишком он был возбужден, не кончилось бы это горьким плачем.

А когда крики футбольных болельщиков перешли в яростный рев, в топот множества бегущих людей и когда буря эта домчалась до Детинца и ударилась о его стены, заметался по каморе и летчик:

– Началось! Боже, началось!.. Так неожиданно!

Загремели пищальные выстрелы, ухнула пушка. Виктор снова прижал к себе Сережу, загородив его собой. Решается их судьба! Сейчас ворвутся стрельцы и потащат их на расправу. А может быть… Может быть, ворвутся капитан, мичман, посадские и выведут их на свободу!

Так и стояли, обнявшись, глядя с ожиданием на дверь. Но прекратились выстрелы, затихли крики толпы, а за ними никто не пришел.

Настала ночь. Переволновавшийся Сережа крепко заснул на соломе. Виктор не спал, тревожно вслушивался в ночные шумы Детинца.

Не спало и гнездо верховников. Кричали сердито мужчины, причитали женщины, звякало оружие. Зарешеченное окно светилось красным, трепетным светом факелов. Неожиданно стукнул засов двери, и в камору хлынул свет. На пороге стоял Петяйка, за его спиной – стрельцы с большими фонарями. Сережа испуганно вскочил с соломы.

– Не подходите! – тихо, но с угрозой сказал Виктор, загородив собой брата.

– Не бойся, мирской, – сказал, выходя вперед, стрелецкий десятник. – Ни тебе, ни мальцу худа не будет. Зовет вас ее боголюбие государыня старица в свою Крестовую палату для мирной беседы.

Летчик ответил угрюмым, враждебным взглядом. Он знал, что вызывает его Памфил-Бык для окончательного ответа.

– Знаю я ваши мирные беседы.

Десятник перекрестился и улыбнулся добродушно:

– Вот те крест, что худа вам не будет. Говорю же, старица зовет.

Виктор заколебался. Ответ Памфилу давать придется, от этого не отвертеться. Он взял Сережу за руку, сказал решительно:

– Хорошо, пошли!

…Ночь была черна и тревожна. Над Детинцем повис злой, клыкастый месяц. Чуя недоброе, на стрелецких дворах взлаивали собаки и замолкали, к чему-то прислушиваясь.

Виктора и Сережу ввели в посадничьи хоромы и повели по полутемным горницам. Всюду стояли стрельцы, сонно опираясь на бердыши. Смутная тревога чуялась в низких, душных горницах, где разноцветные огни лампад остро отражались в лезвиях бердышей.

Остановились у широкой тяжелой двери, охраняемой двумя стрельцами. Те скрестили' было бердыши, но, увидев ключника, освободили проход. Петяйка открыл дверь и молча, кивком головы пригласил пленников войти. Виктор вошел, ведя за руку Сережу, и услышал тихий старушечий голос:

– Подойди ближе, мирской.

Виктор поднял глаза. Втянув изжеванные старостью щеки, словно задохнувшись от ярости, на него смотрела ново-китежская владычица.

Он притянул к себе Сережу, обнял его за плечи и огляделся.

– Здесь нам хода нет.

Было в камере и второе окно, маленькое и забранное решеткой, выходившее на посадничий двор. Видно из него было немногое: край двора, верхушки сада да берег пруда, где шлепали вальками прачки. Но это было все же веселее, чем мрачные стены тюрьмы, и Сережа часто подходил к этому окну. Он и заметил, что среди прачек, коренастых, голоногих, появилась тоненькая девушка в цветном сарафане.

– Чего это она смотрит на наше окно? – удивился вслух Сережа. – Все смотрит и смотрит!

– Кто смотрит? – подошел к окну Виктор и тотчас вскрикнул: – Она! Анфиса! Узнала, что нас сюда сунули! Будем ждать от нее весточки.

А весточка уже пришла – уже стучал на двери наружный засов. Посадничий ключник, дряхлый Петяйка, принес большой узел с пирогами, жареным мясом и рыбой.

– Сдоба вам и ядь всякая, скоромная и постная.

– Спасибо, дедуся! От кого посылка? И письмо есть?

– Письмо тебе посадник-владыка батогами пропишет!

– Ты ей на словах хоть передай, что я…

– Отзынь, поганец! – крикнул зло Петяйка и спросил Сережу сухо и угрюмо: – Белено спросить здоровье твое. Что передать?

– Передайте, здоровье хорошее, – ответил Сережа и вежливо добавил: – И большое спасибо за беспокойство. Это тоже передайте.

Петяйка вышел из камеры и со стуком задвинул снаружи засов на двери.

Кроме радостной весточки от Анфисы, ничего не случилось в этот день. Он тянулся, как и всякий тюремный день, лениво, незаметно, бесшумно. Лишь стучало где-то деревянное ведро о сруб колодца и ворковали голуби под застрехой башни. Но вот в тюремное безмолвие начали вливаться сначала глухо, а потом все громче и громче яростные и страстные крики. Где-то недалеко шумела толпа, свистела, охала, кричала то негодующе, то умоляюще, то ликующе.

– Играют! Честное пионерское, играют! – восторженно закричал Сережа. – Сборная посадов со сборной Детинца!.. Витя, ты знаешь, какая в Детинце команда? О-го-го, командочка. А кто же вместо меня центра играет? Юрятку надо было поставить!

Сережа метался по каморе, возбужденный, со страдающими глазами. Его команда играет ответственный матч, а его нет на поле!

– Да успокойся ты! Сыграешь и ты за свою команду, не раз сыграешь! – схватил Виктор Сережу и прижал к себе, остановив его возбужденное кружение по комнате. Он начал уже беспокоиться за брата: слишком он был возбужден, не кончилось бы это горьким плачем.

А когда крики футбольных болельщиков перешли в яростный рев, в топот множества бегущих людей и когда буря эта домчалась до Детинца и ударилась о его стены, заметался по каморе и летчик:

– Началось! Боже, началось!.. Так неожиданно!

Загремели пищальные выстрелы, ухнула пушка. Виктор снова прижал к себе Сережу, загородив его собой. Решается их судьба! Сейчас ворвутся стрельцы и потащат их на расправу. А может быть… Может быть, ворвутся капитан, мичман, посадские и выведут их на свободу!

Так и стояли, обнявшись, глядя с ожиданием на дверь. Но прекратились выстрелы, затихли крики толпы, а за ними никто не пришел.

Настала ночь. Переволновавшийся Сережа крепко заснул на соломе. Виктор не спал, тревожно вслушивался в ночные шумы Детинца.

Не спало и гнездо верховников. Кричали сердито мужчины, причитали женщины, звякало оружие. Зарешеченное окно светилось красным, трепетным светом факелов. Неожиданно стукнул засов двери, и в камору хлынул свет. На пороге стоял Петяйка, за его спиной – стрельцы с большими фонарями. Сережа испуганно вскочил с соломы.

– Не подходите! – тихо, но с угрозой сказал Виктор, загородив собой брата.

– Не бойся, мирской, – сказал, выходя вперед, стрелецкий десятник. – Ни тебе, ни мальцу худа не будет. Зовет вас ее боголюбие государыня старица в свою Крестовую палату для мирной беседы.

Летчик ответил угрюмым, враждебным взглядом. Он знал, что вызывает его Памфил-Бык для окончательного ответа.

– Знаю я ваши мирные беседы.

Десятник перекрестился и улыбнулся добродушно:

– Вот те крест, что худа вам не будет. Говорю же, старица зовет.

Виктор заколебался. Ответ Памфилу давать придется, от этого не отвертеться. Он взял Сережу за руку, сказал решительно:

– Хорошо, пошли!

…Ночь была черна и тревожна. Над Детинцем повис злой, клыкастый месяц. Чуя недоброе, на стрелецких дворах взлаивали собаки и замолкали, к чему-то прислушиваясь.

Виктора и Сережу ввели в посадничьи хоромы и повели по полутемным горницам. Всюду стояли стрельцы, сонно опираясь на бердыши. Смутная тревога чуялась в низких, душных горницах, где разноцветные огни лампад остро отражались в лезвиях бердышей.

Остановились у широкой тяжелой двери, охраняемой двумя стрельцами. Те скрестили' было бердыши, но, увидев ключника, освободили проход. Петяйка открыл дверь и молча, кивком головы пригласил пленников войти. Виктор вошел, ведя за руку Сережу, и услышал тихий старушечий голос:

– Подойди ближе, мирской.

Виктор поднял глаза. Втянув изжеванные старостью щеки, словно задохнувшись от ярости, на него смотрела ново-китежская владычица.

Он притянул к себе Сережу, обнял его за плечи и огляделся.

2

Их привели в Верхнюю Думу – государственный совет Ново-Китежа.

На лавках, стоявших покоем вдоль трех стен, сидели верхние люди, тяжелые, сытые, угрюмые. Виктор глядел на их медно-красные морды, распухшие от лени, обжорства и перепоя, на их отвисшие толстые щеки, на крепкие волчьи челюсти, на затылки, как из камня вытесанные, на тяжелые животы, свисавшие меж расставленных ног, и думал: «От таких добра не жди! Своими руками задушат, волчьими зубами загрызут!..»

Верхняя Дума заседала в Крестовой палате, молельне старицы. Всюду иконы, всюду суровые, изможденные лики святых. На тонких цепочках висели горящие лампады; в грубых, железных подсвечниках оплывали толстые желтые свечи. Горький их чад и копоть лампад забивали дыхание.

Старица сидела в своем высоком, красно-бархатном кресле, упираясь в пол посохом и положив ноги на скамейку с пуховой подушкой. Рядом с нею, в кресле пониже, развалился, сонно заводя маленькие осовелые глазки, посадник. Отдельно, на табурете, сидел человек в ядовито-желтом кафтане. Свет свечи упал на его лицо, и летчик узнал старшего подглядчика Патрикея Душана.

– Благослови, матушка государыня, начать, – вздохнув и почесав пузо, сказал посадник.

– Господь, благослови на мирную беседу, – откликнулась старица.,

В Крестовой палате стало тихо. Потрескивали лампады и свечи. И снова послышался басок старицы:

– Патрикей, прочитай мертвую грамоту на мирских и кузнеца Повалу!

Душан встал, развернул берестяной свиток и начал читать глухим, замогильным голосом:

– Ее боголюбие старица Нимфодора и владыка-посадник Ждан Густомысл сказали, а Верхняя Дума приговорила: мирских людей Степана, Виктора и Федора Трехпалого, а с ними же старосту Кузнецкого посада Будимира Повалу… – Душан перевел дыхание и грозно, торжественно закончил – …сжечь в железной клетке на толчке на большом костре!

– Слышал, мирской? – засмеялась клокочуще Нимфодора. – Попал ты, как кур в ощип! Не вырвешься!

Черевистый, с рожей, налитой темной кровью, верховник хохотнул злорадно:

– Попался на крючок, окунь красноперый!

Второй верховник, с мертвым под бельмом глазом, прорычал:

–. Не хотелось петушку на пир идти, да за хохолок потащили!

А третий – дряхлый, лицо с кулачок, бородка шилом, губы и щеки ввалились – прохрипел:

– Попался, который кусался!

– Говори, Патрикей, вины мирских людей! – резко сказала Нимфодора, стукнув посохом в пол.

Душан заговорил быстро, гладко, как хорошо заученное.

В оловянных глазах его сверкала подлая радость и злоба, когда он взглядывал при этом на летчика.

– Подбивали мирские люди посадских людишек идти с уязвительным оружием на Детинец, против благоуветливой государыни старицы, государя посадника и лучших верхних людей!

«Лучшие» люди, слушая, сопели, задушенно рыгали, наливались свекольным соком и, по-бычьи нагнув головы, глядели исподлобья колючими глазами на мирских.

– Словно в улей дунули, вот как загудел народ, – горестно покачал головой посадник. – Отвечай, мирской, было такое?

– Было такое! – ответил твердо Виктор, глядя в глаза посадника и шагнул к нему.

Густомысл замахал испуганно руками.

– Не подходи! Отзынь, дьявол! Стой тамо, где стоишь!

Виктор усмехнулся и отступил назад.

– Было такое! – повторил он. – Народ посадский, трудовой народ, рвется в мир, на Русь из вашей кабалы, и мы им в этом поможем!

– Не дай боже нам сей беды! – всхлипнул слезливо дряхлый верховник. И вдруг закричал запальчиво: – А мы с кем останемся? Кто работать будет?

– Ай-яй-яй! Вот горе какое! – насмешливо посочувствовал Виктор и обвел медленным взглядом верховников, словно на каждого указал пальцем. – Тебе здесь нравится, дед? – посмотрел он на дряхлого верховника. – Ну и сиди здесь, в лесочке, как дачник. А народ уйдет!

– Ранее в пень вас порубим, всех с головы на голову перепластаем! – закричала Нимфодора, стуча посохом в пол. – Тебе первому поганую голову напрочь!

– Да бейте их!.. Режь!.. Души!.. – заорали дико верховники. Они стаей кинулись на Виктора и Сережу, стиснули их в живом кольце. Они вопили, гнусили, визжали, рычали по-медвежьи: – Глотку им смолой залить!.. Ребра клещами переломать!.. На дыбу вздернуть!..

И вдруг крики, рычание, визг разом смолкли, и кольцо горячих, потных тел распалось.

В дверях стоял Памфил-Бык.

Он был в синей ферязи и мурмолке с золочеными кистями, свисавшими на плечо. Но Сережа сразу узнал его:

– Витя, гляди, юродивый с нашей Забайкальской! Виктор молча крепче прижал к себе брата. Ни на кого не глядя, братчик сел на свободный табурет. Сказал брезгливо:

На лавках, стоявших покоем вдоль трех стен, сидели верхние люди, тяжелые, сытые, угрюмые. Виктор глядел на их медно-красные морды, распухшие от лени, обжорства и перепоя, на их отвисшие толстые щеки, на крепкие волчьи челюсти, на затылки, как из камня вытесанные, на тяжелые животы, свисавшие меж расставленных ног, и думал: «От таких добра не жди! Своими руками задушат, волчьими зубами загрызут!..»

Верхняя Дума заседала в Крестовой палате, молельне старицы. Всюду иконы, всюду суровые, изможденные лики святых. На тонких цепочках висели горящие лампады; в грубых, железных подсвечниках оплывали толстые желтые свечи. Горький их чад и копоть лампад забивали дыхание.

Старица сидела в своем высоком, красно-бархатном кресле, упираясь в пол посохом и положив ноги на скамейку с пуховой подушкой. Рядом с нею, в кресле пониже, развалился, сонно заводя маленькие осовелые глазки, посадник. Отдельно, на табурете, сидел человек в ядовито-желтом кафтане. Свет свечи упал на его лицо, и летчик узнал старшего подглядчика Патрикея Душана.

– Благослови, матушка государыня, начать, – вздохнув и почесав пузо, сказал посадник.

– Господь, благослови на мирную беседу, – откликнулась старица.,

В Крестовой палате стало тихо. Потрескивали лампады и свечи. И снова послышался басок старицы:

– Патрикей, прочитай мертвую грамоту на мирских и кузнеца Повалу!

Душан встал, развернул берестяной свиток и начал читать глухим, замогильным голосом:

– Ее боголюбие старица Нимфодора и владыка-посадник Ждан Густомысл сказали, а Верхняя Дума приговорила: мирских людей Степана, Виктора и Федора Трехпалого, а с ними же старосту Кузнецкого посада Будимира Повалу… – Душан перевел дыхание и грозно, торжественно закончил – …сжечь в железной клетке на толчке на большом костре!

– Слышал, мирской? – засмеялась клокочуще Нимфодора. – Попал ты, как кур в ощип! Не вырвешься!

Черевистый, с рожей, налитой темной кровью, верховник хохотнул злорадно:

– Попался на крючок, окунь красноперый!

Второй верховник, с мертвым под бельмом глазом, прорычал:

–. Не хотелось петушку на пир идти, да за хохолок потащили!

А третий – дряхлый, лицо с кулачок, бородка шилом, губы и щеки ввалились – прохрипел:

– Попался, который кусался!

– Говори, Патрикей, вины мирских людей! – резко сказала Нимфодора, стукнув посохом в пол.

Душан заговорил быстро, гладко, как хорошо заученное.

В оловянных глазах его сверкала подлая радость и злоба, когда он взглядывал при этом на летчика.

– Подбивали мирские люди посадских людишек идти с уязвительным оружием на Детинец, против благоуветливой государыни старицы, государя посадника и лучших верхних людей!

«Лучшие» люди, слушая, сопели, задушенно рыгали, наливались свекольным соком и, по-бычьи нагнув головы, глядели исподлобья колючими глазами на мирских.

– Словно в улей дунули, вот как загудел народ, – горестно покачал головой посадник. – Отвечай, мирской, было такое?

– Было такое! – ответил твердо Виктор, глядя в глаза посадника и шагнул к нему.

Густомысл замахал испуганно руками.

– Не подходи! Отзынь, дьявол! Стой тамо, где стоишь!

Виктор усмехнулся и отступил назад.

– Было такое! – повторил он. – Народ посадский, трудовой народ, рвется в мир, на Русь из вашей кабалы, и мы им в этом поможем!

– Не дай боже нам сей беды! – всхлипнул слезливо дряхлый верховник. И вдруг закричал запальчиво: – А мы с кем останемся? Кто работать будет?

– Ай-яй-яй! Вот горе какое! – насмешливо посочувствовал Виктор и обвел медленным взглядом верховников, словно на каждого указал пальцем. – Тебе здесь нравится, дед? – посмотрел он на дряхлого верховника. – Ну и сиди здесь, в лесочке, как дачник. А народ уйдет!

– Ранее в пень вас порубим, всех с головы на голову перепластаем! – закричала Нимфодора, стуча посохом в пол. – Тебе первому поганую голову напрочь!

– Да бейте их!.. Режь!.. Души!.. – заорали дико верховники. Они стаей кинулись на Виктора и Сережу, стиснули их в живом кольце. Они вопили, гнусили, визжали, рычали по-медвежьи: – Глотку им смолой залить!.. Ребра клещами переломать!.. На дыбу вздернуть!..

И вдруг крики, рычание, визг разом смолкли, и кольцо горячих, потных тел распалось.

В дверях стоял Памфил-Бык.

Он был в синей ферязи и мурмолке с золочеными кистями, свисавшими на плечо. Но Сережа сразу узнал его:

– Витя, гляди, юродивый с нашей Забайкальской! Виктор молча крепче прижал к себе брата. Ни на кого не глядя, братчик сел на свободный табурет. Сказал брезгливо: