В значительной степени подготовка в русской армии ориентировалась на хорошие показатели на плацу – на параде, а не на поле боя. Солдат муштровали без жалости, начиная втолковывать азы военных премудростей в мелких подразделениях, чтобы впоследствии научить их маршировать и действовать крупными массами. В бою они полагались больше на штык, чем на пули. Подчинение в сражении считалось ключевым фактором. В особом наставлении для пехотных офицеров подчеркивалась целесообразность обращения к подчиненным накануне боевого соприкосновения с целью напомнить им о долге и о суровом наказании за трусость. Даже попытка увернуться от пушечного ядра, когда часть стоит под огнем, каралась избиением палками. Если солдат или унтер-офицер выказывал страх на поле боя, он подлежал казни на месте. То же самое ожидало любого, кто сеял смятение, к примеру, криками вроде: «Мы отрезаны!», поскольку таковой воин рассматривался как предатель{152}. Все эти моменты способствовали воспитанию сплоченности, стойкости и умения выдерживать едва ли не любые условия. Однако они не развивали ум и инициативу.

Пропасть, отделявшая офицеров от рядового и даже унтер-офицерского состава, была непреодолимой, шанс на служебный рост и производство в офицеры для низших чинов отсутствовал. Офицеры происходили исключительно из дворян.[43]. Им полагалось отслужить срок подготовки в солдатских рядах, но делали они это обычно в кадетских корпусах или в офицерских школах. При несении службы контакты офицеров с солдатами сводились до минимума. Да и к чему они, если иные командиры не умели даже вести разговор по-русски? Зато офицеры вполне могли лично сколько душе угодно наказывать подчиненных палкой за малейшие провинности.

Жалование младшие офицеры в русской армии получали низшее в Европе. Коль скоро производство в высокие чины почти или полностью зависело от связей при дворе, младших офицеров из мелкопоместного дворянства ждала незавидная доля безвестных бедняков. В итоге, подобная карьера привлекала только обладателей самых скромных талантов. Военные действия в 1805–1807 гг. выявили глубочайшие слабости в командных структурах русской армии, недостаточность взаимодействия между частями и родами войск, а также и другие негативные моменты, обусловленные главным образом невысоким качеством офицерского корпуса. Попытки исправить положение и преодолеть трудности осложнялись быстрым расширением вооруженных сил на протяжении следующих нескольких лет, каковые процессы приводили к нехватке офицеров, в результате чего в 1808 г. продолжительность срока их обучения фактически сократилась.

Александр делал все от него зависящее для приготовления армии к следующему состязанию с Наполеоном. Он создал министерство вооруженных сил, чтобы повысить эффективность войск, щедро тратился на военные нужды. Расходы по оборонным статьям выросли с двадцати шести миллионов рублей при общем бюджете в восемьдесят два миллиона на момент восхождения Александра I на трон, до семидесяти миллионов из 114 миллионов к 1814 г. Царь повысил призывную квоту с четырех рекрутов на пятьсот душ в 1805 г. до пяти, что приносило от 100 000 до 120 000 чел. ежегодно. Всего в период между 1806 и 1811 гг. рекрутские наборы обеспечили призыв более 500 000 чел. В 1811 г. 60 000 отставных, но годных к службе солдат были вновь возвращены в строй. Всего количество людей под ружьем в сухопутных войсках России выросло с 487 000 в 1807 г. до 590 000 в 1812 г., а в марте того года дополнительный призыв двух мужчин от каждых пятиста душ дал еще от 65 000 до 70 000 чел. К сентябрю 1812 г. общее количество личного состава в сухопутных силах составило бы 904 000 чел{153}.

В 1803 г. Александр поручил генералу Аракчееву модернизировать артиллерию. Начатые реформы не принесли еще плодов к войне 1805 г., но к концу десятилетия в результате всех усилий русские получили, вероятно, самую профессиональную артиллерию в Европе. Аракчеев избавился от пушек малого калибра и вооружил артиллерийские роты 6-фунт. и 12-фунт. полевыми пушками и 10-фунт. и 20-фунт. «единорогами» – гаубицами. Он оснастил орудия самыми сложными и точными для того времени прицелами и приложил немалые усилия для обучения прислуги пользоваться ими с максимальной отдачей.

Последней из реформ, проведенных накануне войны, стало принятие в январе 1812 г. особого уложения, устанавливающего порядок назначения, права и обязанности главнокомандующего армией, командиров корпусов и дивизий, а также состав и функции всех штабов и других органов управления войсками в поле.[44]. Им четко устанавливалось, кто, за что и на каком уровне руководства отвечает, а главнокомандующему предоставлялась практически безраздельная власть в ходе войны. Оговаривалось в уложении и то, по каким каналам надлежит поступать к главному командованию информации от самых отдаленных аванпостов и как в свою очередь должны передаваться его распоряжения с самого верха и далее вниз вплоть до командиров рот. К сожалению, во время грядущей кампании новшества почти повсеместно игнорировались с весьма печальными результатами.

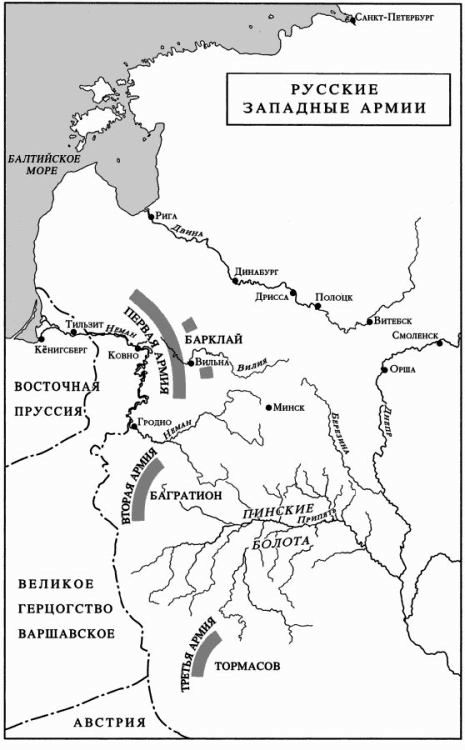

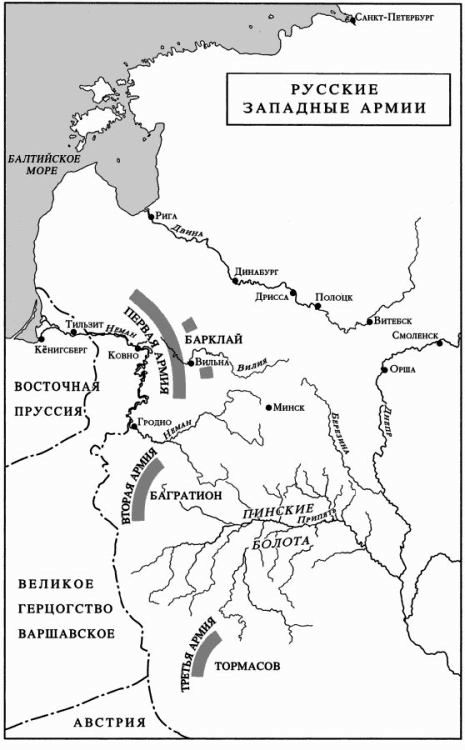

Русские войска в Литве подразделялись на две армии. 1-я Западная армия, более многочисленная из двух, под началом генерала Барклая де Толли развертывалась вдоль реки Неман по слегка выгнутой дуге длиной около ста километров и прикрывала своими войсками Вильну. Позиция позволяла ей по выбору либо переходить в наступление, либо занимать оборону. 2-я Западная армия под командованием генерала Багратиона сосредотачивалась как ударное объединение, готовое либо поддержать продвижение 1-й армии фланговым обходом неприятельской обороны, либо обрушиться на открытый фланг любых войск, которые попробовали бы атаковать расположения 1-й армии на подступах к Вильне. 3-я Обсервационная армия генерала Тормасова стерегла границу к югу от Пинских болот. Установить точную численность вышеперечисленных войск невозможно. Противоречащие друг другу подсчеты русских историков дают разброс, который в целом по сухопутным силам составляет от 356 000 до 716 000 чел., по числу активных штыков и сабель во фронтовой полосе – от 180 000 до 251 000. Более поздние исследования выглядят в большей степени вразумительно, однако и тут не обойтись без путаницы в итогах из-за привычки русских историков делить данные на «фронтовую» и общую численность, в которую включаются все сопутствующие и поддерживающие силы. Миф о том, будто бы противник значительно превосходил русских в рассматриваемой кампании, происходит из-за сопоставления данных по «фронтовой» численности у русских с общей у французов.

Численность войск 1-й Западной армии оценивается в 127 800 активных штыков и сабель и 159 800 чел. всего, 2-й Западной армии – 52 000 и 62 000 соответственно, 3-й Обсервационной армии – 45 800 и 58 200, что в сумме дает 225 000 в боевых частях и всего 280 000 чел., развернутых по границе, при более чем девяти сотнях артиллерийских орудий.

Три армии, развернутые вдоль границы, поддерживались двумя резервными соединениями: корпусом Эртеля, состоявшим из 55 000/65 000 чел., и корпусом Меллера-Закомельского – из 31 000/47 000 чел.[45]. С их учетом русские имели 392 000 чел., противостоявших наступлению Наполеона. В тылу формировался второй эшелон войск. Как только дипломатические демарши Александра обеспечили ему мир со Швецией и Турцией, высвободились дополнительно 28 500/37 200 чел. из Финляндии и 54 500/70 000 – из Молдавии. Приграничные армии пользовались надежными источниками снабжения и питались всем необходимым с серии военных складов в Вильне, Свенцянах, Гродно и других местах, второй пояс обороны протянулся от Риги на севере до Калуги на юге{154}.

Трудно сказать, какими замыслами руководствовался Александр в связи с приездом в Вильну, поскольку он не делал даже намеков в отношении намерения лично принять командование. Его армии накапливали силы в регионе на протяжении последних восемнадцати месяцев и дислоцировались на границе в готовности к переходу в наступление. Прибытие царя в передовую ставку по всему было бы естественным рассматривать, как знак принятия решения атаковать, поскольку приезд его императорского величества туда исключительно ради смотра войск представлялся лишенным смысла. На деле явление Александра способствовало усилению замешательства в и без того хаотичной обстановке.

Командование как будто бы принадлежало пятидесятиоднолетнему военному министру, генералу Михаилу Барклаю де Толли. Тот был умным, проницательным и компетентным полководцем с сильным характером и независимым мышлением, к тому же он сумел продемонстрировать собственные способности на поле боя против шведов, поляков, турок и французов и получил серьезное ранение при Эйлау. Его, вне сомнения, можно назвать отважным и стойким под огнем. Александр любил этого генерала и возвышал его в обход многих других, что, конечно, вызывало ревность со стороны обойденных. Барклай де Толли был сдержанным и стоическим по манерам, но едва ли излишне любезным, каковые свойства не добавляли ему популярности среди коллег. Не имея возможности рассчитывать на всяческое содействие, он выработал привычку вникать во всё и всё проверять самостоятельно. И пусть генерал сделал для облегчения тяжкой солдатской доли больше других, он не принадлежал к числу командиров и командующих, вызывавших восхищение в душах простых воинов{155}.

Хотя Барклая и поставили командовать 1-й Западной армией, главнокомандующим царь его не назначил. Возможно, Александр считал данный шаг излишним, поскольку генерал и так занимал пост военного министра, или же он все-таки собирался принять руководство войсками на себя, а возможно, что тоже не исключено, просто опасался задеть кого-то из жаждавших получения высокого поста.

По видимости, Александр не принимал участия в военных делах, если не считать инспекции укреплений и приема парадов. Однако он вмешивался в повседневные дела армии, да и само его присутствие в ставке неизбежно ослабляло и без того довольно ненадежную власть Барклая, поскольку вызывало повсеместное неподчинение – обращения через его голову непосредственно к царю. В войсках хватало людей, ненавидевших Барклая и негодовавших от вынужденной обязанности служить под его началом.

Возглавлял когорту таких офицеров генерал князь Петр Иванович Багратион, командовавший 2-й Западной армией. Багратион зарекомендовал себя как отважный полководец, сражавшийся на поле боя бок о бок с солдатами, безрассудно храбрый, человек, наделенный вулканическим темпераментом, добрым сердцем и всей той феерической бравадой, которая неизменно вызывала любовь и восхищение со стороны служивших у него офицеров и солдат. Будучи моложе Барклая, он, однако, дольше состоял в генералах, а потому считал себя вправе рассчитывать на главное командование. В виду отсутствия документа, где говорилось бы о его обязанности получать приказы от Барклая, Багратион считал свою армию как бы независимой – отдельной. Приезд Александра в ставку дал ему повод посылать донесения напрямую царю как верховному главнокомандующему, полностью обходя инстанцию в виде Барклая.

Багратион занимал прочную позицию. Он пользовался чрезвычайной популярностью среди коллег генералов и обладал прочными связями при дворе. К тому же, будучи одно время любовником великой княжны Екатерины, князь имел некое особое влияние на Александра, который хоть и недолюбливал Багратиона, но не мог запросто удалить его.

Не улучшало общей обстановки и наличие младшего брата царя, его императорского высочества цесаревича и великого князя Константина Павловича, неуравновешенного хвастуна, под командованием коего находилась императорская гвардия. Любимым развлечением цесаревича являлись смотры с участием его солдат. Парады представляли собой для него нечто вроде балетных постановок – превосходная точность хореографии и придирчивое внимание к костюму достигались безудержной щедростью в жестоких наказаниях тем, кто осмелился на полвершка выдаваться из строя или не пришить пуговицу к мундиру. В свободное от парадов время цесаревич Константин являлся вполне надежным товарищем тех, кто хотел критиковать Барклая или не желал выполнять приказов последнего.

Состояние дел открывало дорогу для возвращения генерала Леонтия, или Левина Беннигсена. Уроженец Ганновера и старый профессиональный солдат, он поступил на службу России еще в 1773 г. Компетентный, хотя слегка суетливый и неповоротливый командир, он поднимался по служебной лестнице медленно, но уверенно и обеспечил себе милость Александра за счет участия в заговоре убийц прежнего царя и отца нынешнего государя. Беннигсен закончил военную карьеру на весьма неудачной ноте, ибо именно он возглавлял русские войска и потерпел сокрушительное поражение под Фридландом. В описываемый момент ему исполнилось шестьдесят семь лет. Он ушел в отставку и проживал в поместье в Закренте, расположенном всего в нескольких километрах от Вильны.

Все время, прошедшие с момента сражения под Фридландом, старый генерал жаждал шанса восстановить подмоченную репутацию и считал именно себя, а не Барклая достойным получить главное командование. По приезде в Вильну Александр вызвал Беннигсена и попросил того, вернувшись на службу в никак не оговоренном качестве, занять место в личном окружении государя.

А свита уже и без того тревожным образом разрослась. Вокруг Александра вился целый сонм неофициальных советников, включая зятя, принца Георга Ольденбургского, его дядю, принца Александра Вюртембергского, шведского авантюриста Густава Маурица Армфельда, французского эмигранта Жана-Проте Анштетта и многих других. Причина состояла отчасти в далеко идущих планах и честолюбивых замыслах Александра. «Наполеон собирается завершить порабощение Европы, для чего ему нужно сразить Россию, – писал он барону Штейну, приглашая того приехать и помочь в подготовке схем крестового похода за освобождение континента. – Всякий друг добродетели, всякое человеческое существо, одушевленное чувством независимости и любви к гуманизму, заинтересовано в успехе сей борьбы»{156}.

Поскольку Александру приходилось кроме того заниматься политическим управлением страной, он велел самым ключевым министрам последовать за ним в ставку. Так, вскоре в Вильну приехал адмирал Шишков, который слегка огорчился, что ему, фактически премьер-министру и министру внутренних дел, приходится находиться при военном штабе. Присутствовал там и генерал Аракчеев, глава военного комитета Государственного совета и секретарь по военным вопросам при императоре. Канцлер Румянцев перенес легкий удар на пути в Вильну, что, однако, не помешало ему прибыть пред светлые очи царя, хотя Александр с того момента занимался решением дипломатических вопросов через секретаря по внешним делам, Карла фон Нессельроде.

Присутствие столь великого множества различных иерархов нежелательным эхом отдавалось на всех уровнях в армии и осложняло проблему, порожденную нехваткой национального офицерства, каковой предстояло стать причиной всевозможных неурядиц и настоящим проклятием в процессе кампании. Речь идет о наличии в войсках слишком большого количества иностранцев.

В русской армии служили буквально сотни французских офицеров, в большинстве своем аристократов-эмигрантов, бежавших от революции. Они занимали ряд важных должностей, в том числе и самых высоких: маркиз де Траверсе был адмиралом русского флота, граф де Ланжерон и маркиз Шарль де Ламбер командовали армейскими соединениями[46], а генерал граф де Сен-При состоял начальником штаба 2-й армии. Хватало кроме того итальянцев, швейцарцев, шведов, поляков и представителей других народов: тот же Барклай происходил из фамилии прибалтийских баронов, среди предков которых прослеживался род Баркли из Тоуви в Шотландии. Князь Багратион являлся выходцем из Грузии. Но самые больше сложности порождали немцы, а в особенности пруссаки.

Сотни офицеров, получивших расчет в результате сокращения прусской армии после Йены, нанялись в войска России. Еще больше поступили туда за последующие годы, при этом вторую мощную волну прилива их вызвал разгром Наполеоном Австрии в 1809 г., а последняя партия прибыла совсем недавно и состояла из господ, снявшихся с места из-за отвращения перед раболепным союзом, подписанным Пруссией с Францией в феврале. Среди этих офицеров находились и прусские военные реформаторы: майор фон Бойен и полковник фон Гнейзенау, будущий знаменитый военный теоретик майор фон Клаузевиц, штабной офицер полковник Карл фон Толь и барон Людвиг фон Вольцоген, уроженец Саксен-Майнингена и в прошлом адъютант короля Вюртемберга.

Все русские офицеры говорили между собой по-французски, на нем же обычно отдавались и приказы, но многие пруссаки при общении друг с другом переходили на немецкий. Поскольку Барклай вполне владел немецким, они обращались к нему на этом языке, создавая впечатление некоего иностранного клуба, образованного в среде армии, в особенности в штабе, поскольку многие немцы подвизались именно в качестве штабных офицеров.

Присутствие Александра в Вильне оказывало парализующее воздействие на выработку решения в отношении жизненно важного вопроса глобальной стратегии России. Воздерживаясь от предпочтения какому-то особенному варианту, царь, тем не менее, с готовностью прислушивался к любому, кто желал высказаться на данную тему, а потом интересовался мнением остальных о предложенном плане, таким образом явно давая старт обсуждению схемы или замысла, принимать решения по которым изначально следовало бы какому-то небольшому комитету. Обговаривались самые разные версии.

Существовал старый план, сформулированный Барклаем, Беннигсеном, Багратионом и другими в предыдущем году: нанести удар по Польше, после чего продвинуться в Пруссию, чтобы освободить ее от французского господства. Багратион постоянно уговаривал Александра привести в исполнение именно эту затею, пусть даже и на той сравнительно поздней стадии. «Чего нам бояться? – писал он государю 20 июня. – Вы с нами, а Россия за нами!»{157} Согласно некоторым источникам, и Барклай по-прежнему выступал за тот же план, хотя и проявлял меньше оптимизма в отношении шансов на успех, нежели некоторые из его сослуживцев. К тому же он, вполне вероятно, осознавал и учитывал нежелание государя очутиться в роли зачинщика и агрессора, а потому подготовил второй план – обороны рубежа по реке Неман. Он растянул войска по границе словно бы с целью сдержать, а потом и отбросить французов при их попытке форсировать реку{158}.

В 1807 г., лежа в госпитале и поправляясь после раны, полученной при Эйлау, Барклай начертал и другую схему действий. Русские тогда как раз претерпели разгром под Фридландом, и единственную надежду избежать уничтожения войск генерал видел в глубоком отступлении на территорию России. Если бы французы последовали за русскими, последним надлежало избегать крупного сражения, сосредоточив усилия на отходе в направлении тыловых баз и консолидации войск вокруг них. Чем дальше пойдут французы, тем больше личного состава им придется оставлять у себя в тылу, и тем длиннее станут их линии коммуникаций и пути поступления снабжения. В итоге, русские получат численное превосходство и соберут больше наличных ресурсов, что поможет им одолеть французов{159}.

Нельзя назвать этот замысел какой-то особенно свежей идеей: данная стратегическая возможность естественным образом проистекала из одних уже гигантских размеров страны, являлась чем-то вроде расхожего клише, и русские офицеры частенько похвалялись подобной перспективой в разговорах с иностранцами. Да и сам Александр не чурался этого{160}. Однако Барклай предусматривал такой вариант только в 1807 г. и в качестве последнего средства, в отчаянном положении – в момент, когда у России фактически не осталось армии. Готовность Наполеона вести переговоры с Александром в Тильзите спасла ситуацию, а потому о плане забыли.

В то время как в русских и прусских военных кругах пользовалась изрядным интересом концепция затяжной оборонительной войны, вдохновляемая отчасти тактикой Веллингтона в Испании, строилась она все же не на отступлении. В продолжительной докладной записке на имя Александра на исходе июля 1811 г. Барклай высказывался за выдвижение для атаки на французов, но не традиционными средствами, а путем широкого маневрирования крупных сил легких войск, призванных изматывать и деморализовать противника, затягивая кампанию и избегая решительных боевых соприкосновений. Вести такую войну предполагалось на вражеской территории. Отступление в Россию не являлось каким-то серьезным предметом для обсуждения, коль скоро страна располагала многочисленной и хорошо снаряженной армией, стоявшей в обороне на собственных рубежах, и ни Барклай, ни Александр, ни кто угодно другой из русских генералов на тот момент не предполагал брать за основу стратегию отступления{161}. Она стала бы политически неприемлемой и абсурдной с военной точки зрения. Войска дислоцировались на текущих позициях для наступления, а не для отхода. Их склады и депо находились как можно ближе к частям и соединениям, как делают, когда собираются наступать, тогда как отход обрекал все эти мощности на уничтожение или захват французами. Заманивание неприятеля в Россию грозило самыми скверными последствиями, в том числе и крестьянским мятежом, а прошло всего четыре десятилетия с восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева, когда растущая империя вдруг очутилась на грани крушения. Память о былом не покидала умы и сердца людей, вызывая то там, то тут отдельные вспышки неповиновения.

В русской ставке присутствовал всего один человек, выступавший за план, основанный на отступлении, да и то речь шла не более чем об этаком поэтическом видении заманивания противника в западню с последующим его изматыванием и уничтожением на бескрайних просторах России. Звали автора плана Карл Людвиг фон Фуль. Он ушел с прусской службы после Ауэрштедта и поступил в русскую армию, получив в ней звание генерал-лейтенанта.

Пропасть, отделявшая офицеров от рядового и даже унтер-офицерского состава, была непреодолимой, шанс на служебный рост и производство в офицеры для низших чинов отсутствовал. Офицеры происходили исключительно из дворян.[43]. Им полагалось отслужить срок подготовки в солдатских рядах, но делали они это обычно в кадетских корпусах или в офицерских школах. При несении службы контакты офицеров с солдатами сводились до минимума. Да и к чему они, если иные командиры не умели даже вести разговор по-русски? Зато офицеры вполне могли лично сколько душе угодно наказывать подчиненных палкой за малейшие провинности.

Жалование младшие офицеры в русской армии получали низшее в Европе. Коль скоро производство в высокие чины почти или полностью зависело от связей при дворе, младших офицеров из мелкопоместного дворянства ждала незавидная доля безвестных бедняков. В итоге, подобная карьера привлекала только обладателей самых скромных талантов. Военные действия в 1805–1807 гг. выявили глубочайшие слабости в командных структурах русской армии, недостаточность взаимодействия между частями и родами войск, а также и другие негативные моменты, обусловленные главным образом невысоким качеством офицерского корпуса. Попытки исправить положение и преодолеть трудности осложнялись быстрым расширением вооруженных сил на протяжении следующих нескольких лет, каковые процессы приводили к нехватке офицеров, в результате чего в 1808 г. продолжительность срока их обучения фактически сократилась.

Александр делал все от него зависящее для приготовления армии к следующему состязанию с Наполеоном. Он создал министерство вооруженных сил, чтобы повысить эффективность войск, щедро тратился на военные нужды. Расходы по оборонным статьям выросли с двадцати шести миллионов рублей при общем бюджете в восемьдесят два миллиона на момент восхождения Александра I на трон, до семидесяти миллионов из 114 миллионов к 1814 г. Царь повысил призывную квоту с четырех рекрутов на пятьсот душ в 1805 г. до пяти, что приносило от 100 000 до 120 000 чел. ежегодно. Всего в период между 1806 и 1811 гг. рекрутские наборы обеспечили призыв более 500 000 чел. В 1811 г. 60 000 отставных, но годных к службе солдат были вновь возвращены в строй. Всего количество людей под ружьем в сухопутных войсках России выросло с 487 000 в 1807 г. до 590 000 в 1812 г., а в марте того года дополнительный призыв двух мужчин от каждых пятиста душ дал еще от 65 000 до 70 000 чел. К сентябрю 1812 г. общее количество личного состава в сухопутных силах составило бы 904 000 чел{153}.

В 1803 г. Александр поручил генералу Аракчееву модернизировать артиллерию. Начатые реформы не принесли еще плодов к войне 1805 г., но к концу десятилетия в результате всех усилий русские получили, вероятно, самую профессиональную артиллерию в Европе. Аракчеев избавился от пушек малого калибра и вооружил артиллерийские роты 6-фунт. и 12-фунт. полевыми пушками и 10-фунт. и 20-фунт. «единорогами» – гаубицами. Он оснастил орудия самыми сложными и точными для того времени прицелами и приложил немалые усилия для обучения прислуги пользоваться ими с максимальной отдачей.

Последней из реформ, проведенных накануне войны, стало принятие в январе 1812 г. особого уложения, устанавливающего порядок назначения, права и обязанности главнокомандующего армией, командиров корпусов и дивизий, а также состав и функции всех штабов и других органов управления войсками в поле.[44]. Им четко устанавливалось, кто, за что и на каком уровне руководства отвечает, а главнокомандующему предоставлялась практически безраздельная власть в ходе войны. Оговаривалось в уложении и то, по каким каналам надлежит поступать к главному командованию информации от самых отдаленных аванпостов и как в свою очередь должны передаваться его распоряжения с самого верха и далее вниз вплоть до командиров рот. К сожалению, во время грядущей кампании новшества почти повсеместно игнорировались с весьма печальными результатами.

Русские войска в Литве подразделялись на две армии. 1-я Западная армия, более многочисленная из двух, под началом генерала Барклая де Толли развертывалась вдоль реки Неман по слегка выгнутой дуге длиной около ста километров и прикрывала своими войсками Вильну. Позиция позволяла ей по выбору либо переходить в наступление, либо занимать оборону. 2-я Западная армия под командованием генерала Багратиона сосредотачивалась как ударное объединение, готовое либо поддержать продвижение 1-й армии фланговым обходом неприятельской обороны, либо обрушиться на открытый фланг любых войск, которые попробовали бы атаковать расположения 1-й армии на подступах к Вильне. 3-я Обсервационная армия генерала Тормасова стерегла границу к югу от Пинских болот. Установить точную численность вышеперечисленных войск невозможно. Противоречащие друг другу подсчеты русских историков дают разброс, который в целом по сухопутным силам составляет от 356 000 до 716 000 чел., по числу активных штыков и сабель во фронтовой полосе – от 180 000 до 251 000. Более поздние исследования выглядят в большей степени вразумительно, однако и тут не обойтись без путаницы в итогах из-за привычки русских историков делить данные на «фронтовую» и общую численность, в которую включаются все сопутствующие и поддерживающие силы. Миф о том, будто бы противник значительно превосходил русских в рассматриваемой кампании, происходит из-за сопоставления данных по «фронтовой» численности у русских с общей у французов.

Численность войск 1-й Западной армии оценивается в 127 800 активных штыков и сабель и 159 800 чел. всего, 2-й Западной армии – 52 000 и 62 000 соответственно, 3-й Обсервационной армии – 45 800 и 58 200, что в сумме дает 225 000 в боевых частях и всего 280 000 чел., развернутых по границе, при более чем девяти сотнях артиллерийских орудий.

Три армии, развернутые вдоль границы, поддерживались двумя резервными соединениями: корпусом Эртеля, состоявшим из 55 000/65 000 чел., и корпусом Меллера-Закомельского – из 31 000/47 000 чел.[45]. С их учетом русские имели 392 000 чел., противостоявших наступлению Наполеона. В тылу формировался второй эшелон войск. Как только дипломатические демарши Александра обеспечили ему мир со Швецией и Турцией, высвободились дополнительно 28 500/37 200 чел. из Финляндии и 54 500/70 000 – из Молдавии. Приграничные армии пользовались надежными источниками снабжения и питались всем необходимым с серии военных складов в Вильне, Свенцянах, Гродно и других местах, второй пояс обороны протянулся от Риги на севере до Калуги на юге{154}.

Трудно сказать, какими замыслами руководствовался Александр в связи с приездом в Вильну, поскольку он не делал даже намеков в отношении намерения лично принять командование. Его армии накапливали силы в регионе на протяжении последних восемнадцати месяцев и дислоцировались на границе в готовности к переходу в наступление. Прибытие царя в передовую ставку по всему было бы естественным рассматривать, как знак принятия решения атаковать, поскольку приезд его императорского величества туда исключительно ради смотра войск представлялся лишенным смысла. На деле явление Александра способствовало усилению замешательства в и без того хаотичной обстановке.

Командование как будто бы принадлежало пятидесятиоднолетнему военному министру, генералу Михаилу Барклаю де Толли. Тот был умным, проницательным и компетентным полководцем с сильным характером и независимым мышлением, к тому же он сумел продемонстрировать собственные способности на поле боя против шведов, поляков, турок и французов и получил серьезное ранение при Эйлау. Его, вне сомнения, можно назвать отважным и стойким под огнем. Александр любил этого генерала и возвышал его в обход многих других, что, конечно, вызывало ревность со стороны обойденных. Барклай де Толли был сдержанным и стоическим по манерам, но едва ли излишне любезным, каковые свойства не добавляли ему популярности среди коллег. Не имея возможности рассчитывать на всяческое содействие, он выработал привычку вникать во всё и всё проверять самостоятельно. И пусть генерал сделал для облегчения тяжкой солдатской доли больше других, он не принадлежал к числу командиров и командующих, вызывавших восхищение в душах простых воинов{155}.

Хотя Барклая и поставили командовать 1-й Западной армией, главнокомандующим царь его не назначил. Возможно, Александр считал данный шаг излишним, поскольку генерал и так занимал пост военного министра, или же он все-таки собирался принять руководство войсками на себя, а возможно, что тоже не исключено, просто опасался задеть кого-то из жаждавших получения высокого поста.

По видимости, Александр не принимал участия в военных делах, если не считать инспекции укреплений и приема парадов. Однако он вмешивался в повседневные дела армии, да и само его присутствие в ставке неизбежно ослабляло и без того довольно ненадежную власть Барклая, поскольку вызывало повсеместное неподчинение – обращения через его голову непосредственно к царю. В войсках хватало людей, ненавидевших Барклая и негодовавших от вынужденной обязанности служить под его началом.

Возглавлял когорту таких офицеров генерал князь Петр Иванович Багратион, командовавший 2-й Западной армией. Багратион зарекомендовал себя как отважный полководец, сражавшийся на поле боя бок о бок с солдатами, безрассудно храбрый, человек, наделенный вулканическим темпераментом, добрым сердцем и всей той феерической бравадой, которая неизменно вызывала любовь и восхищение со стороны служивших у него офицеров и солдат. Будучи моложе Барклая, он, однако, дольше состоял в генералах, а потому считал себя вправе рассчитывать на главное командование. В виду отсутствия документа, где говорилось бы о его обязанности получать приказы от Барклая, Багратион считал свою армию как бы независимой – отдельной. Приезд Александра в ставку дал ему повод посылать донесения напрямую царю как верховному главнокомандующему, полностью обходя инстанцию в виде Барклая.

Багратион занимал прочную позицию. Он пользовался чрезвычайной популярностью среди коллег генералов и обладал прочными связями при дворе. К тому же, будучи одно время любовником великой княжны Екатерины, князь имел некое особое влияние на Александра, который хоть и недолюбливал Багратиона, но не мог запросто удалить его.

Не улучшало общей обстановки и наличие младшего брата царя, его императорского высочества цесаревича и великого князя Константина Павловича, неуравновешенного хвастуна, под командованием коего находилась императорская гвардия. Любимым развлечением цесаревича являлись смотры с участием его солдат. Парады представляли собой для него нечто вроде балетных постановок – превосходная точность хореографии и придирчивое внимание к костюму достигались безудержной щедростью в жестоких наказаниях тем, кто осмелился на полвершка выдаваться из строя или не пришить пуговицу к мундиру. В свободное от парадов время цесаревич Константин являлся вполне надежным товарищем тех, кто хотел критиковать Барклая или не желал выполнять приказов последнего.

Состояние дел открывало дорогу для возвращения генерала Леонтия, или Левина Беннигсена. Уроженец Ганновера и старый профессиональный солдат, он поступил на службу России еще в 1773 г. Компетентный, хотя слегка суетливый и неповоротливый командир, он поднимался по служебной лестнице медленно, но уверенно и обеспечил себе милость Александра за счет участия в заговоре убийц прежнего царя и отца нынешнего государя. Беннигсен закончил военную карьеру на весьма неудачной ноте, ибо именно он возглавлял русские войска и потерпел сокрушительное поражение под Фридландом. В описываемый момент ему исполнилось шестьдесят семь лет. Он ушел в отставку и проживал в поместье в Закренте, расположенном всего в нескольких километрах от Вильны.

Все время, прошедшие с момента сражения под Фридландом, старый генерал жаждал шанса восстановить подмоченную репутацию и считал именно себя, а не Барклая достойным получить главное командование. По приезде в Вильну Александр вызвал Беннигсена и попросил того, вернувшись на службу в никак не оговоренном качестве, занять место в личном окружении государя.

А свита уже и без того тревожным образом разрослась. Вокруг Александра вился целый сонм неофициальных советников, включая зятя, принца Георга Ольденбургского, его дядю, принца Александра Вюртембергского, шведского авантюриста Густава Маурица Армфельда, французского эмигранта Жана-Проте Анштетта и многих других. Причина состояла отчасти в далеко идущих планах и честолюбивых замыслах Александра. «Наполеон собирается завершить порабощение Европы, для чего ему нужно сразить Россию, – писал он барону Штейну, приглашая того приехать и помочь в подготовке схем крестового похода за освобождение континента. – Всякий друг добродетели, всякое человеческое существо, одушевленное чувством независимости и любви к гуманизму, заинтересовано в успехе сей борьбы»{156}.

Поскольку Александру приходилось кроме того заниматься политическим управлением страной, он велел самым ключевым министрам последовать за ним в ставку. Так, вскоре в Вильну приехал адмирал Шишков, который слегка огорчился, что ему, фактически премьер-министру и министру внутренних дел, приходится находиться при военном штабе. Присутствовал там и генерал Аракчеев, глава военного комитета Государственного совета и секретарь по военным вопросам при императоре. Канцлер Румянцев перенес легкий удар на пути в Вильну, что, однако, не помешало ему прибыть пред светлые очи царя, хотя Александр с того момента занимался решением дипломатических вопросов через секретаря по внешним делам, Карла фон Нессельроде.

Присутствие столь великого множества различных иерархов нежелательным эхом отдавалось на всех уровнях в армии и осложняло проблему, порожденную нехваткой национального офицерства, каковой предстояло стать причиной всевозможных неурядиц и настоящим проклятием в процессе кампании. Речь идет о наличии в войсках слишком большого количества иностранцев.

В русской армии служили буквально сотни французских офицеров, в большинстве своем аристократов-эмигрантов, бежавших от революции. Они занимали ряд важных должностей, в том числе и самых высоких: маркиз де Траверсе был адмиралом русского флота, граф де Ланжерон и маркиз Шарль де Ламбер командовали армейскими соединениями[46], а генерал граф де Сен-При состоял начальником штаба 2-й армии. Хватало кроме того итальянцев, швейцарцев, шведов, поляков и представителей других народов: тот же Барклай происходил из фамилии прибалтийских баронов, среди предков которых прослеживался род Баркли из Тоуви в Шотландии. Князь Багратион являлся выходцем из Грузии. Но самые больше сложности порождали немцы, а в особенности пруссаки.

Сотни офицеров, получивших расчет в результате сокращения прусской армии после Йены, нанялись в войска России. Еще больше поступили туда за последующие годы, при этом вторую мощную волну прилива их вызвал разгром Наполеоном Австрии в 1809 г., а последняя партия прибыла совсем недавно и состояла из господ, снявшихся с места из-за отвращения перед раболепным союзом, подписанным Пруссией с Францией в феврале. Среди этих офицеров находились и прусские военные реформаторы: майор фон Бойен и полковник фон Гнейзенау, будущий знаменитый военный теоретик майор фон Клаузевиц, штабной офицер полковник Карл фон Толь и барон Людвиг фон Вольцоген, уроженец Саксен-Майнингена и в прошлом адъютант короля Вюртемберга.

Все русские офицеры говорили между собой по-французски, на нем же обычно отдавались и приказы, но многие пруссаки при общении друг с другом переходили на немецкий. Поскольку Барклай вполне владел немецким, они обращались к нему на этом языке, создавая впечатление некоего иностранного клуба, образованного в среде армии, в особенности в штабе, поскольку многие немцы подвизались именно в качестве штабных офицеров.

Присутствие Александра в Вильне оказывало парализующее воздействие на выработку решения в отношении жизненно важного вопроса глобальной стратегии России. Воздерживаясь от предпочтения какому-то особенному варианту, царь, тем не менее, с готовностью прислушивался к любому, кто желал высказаться на данную тему, а потом интересовался мнением остальных о предложенном плане, таким образом явно давая старт обсуждению схемы или замысла, принимать решения по которым изначально следовало бы какому-то небольшому комитету. Обговаривались самые разные версии.

Существовал старый план, сформулированный Барклаем, Беннигсеном, Багратионом и другими в предыдущем году: нанести удар по Польше, после чего продвинуться в Пруссию, чтобы освободить ее от французского господства. Багратион постоянно уговаривал Александра привести в исполнение именно эту затею, пусть даже и на той сравнительно поздней стадии. «Чего нам бояться? – писал он государю 20 июня. – Вы с нами, а Россия за нами!»{157} Согласно некоторым источникам, и Барклай по-прежнему выступал за тот же план, хотя и проявлял меньше оптимизма в отношении шансов на успех, нежели некоторые из его сослуживцев. К тому же он, вполне вероятно, осознавал и учитывал нежелание государя очутиться в роли зачинщика и агрессора, а потому подготовил второй план – обороны рубежа по реке Неман. Он растянул войска по границе словно бы с целью сдержать, а потом и отбросить французов при их попытке форсировать реку{158}.

В 1807 г., лежа в госпитале и поправляясь после раны, полученной при Эйлау, Барклай начертал и другую схему действий. Русские тогда как раз претерпели разгром под Фридландом, и единственную надежду избежать уничтожения войск генерал видел в глубоком отступлении на территорию России. Если бы французы последовали за русскими, последним надлежало избегать крупного сражения, сосредоточив усилия на отходе в направлении тыловых баз и консолидации войск вокруг них. Чем дальше пойдут французы, тем больше личного состава им придется оставлять у себя в тылу, и тем длиннее станут их линии коммуникаций и пути поступления снабжения. В итоге, русские получат численное превосходство и соберут больше наличных ресурсов, что поможет им одолеть французов{159}.

Нельзя назвать этот замысел какой-то особенно свежей идеей: данная стратегическая возможность естественным образом проистекала из одних уже гигантских размеров страны, являлась чем-то вроде расхожего клише, и русские офицеры частенько похвалялись подобной перспективой в разговорах с иностранцами. Да и сам Александр не чурался этого{160}. Однако Барклай предусматривал такой вариант только в 1807 г. и в качестве последнего средства, в отчаянном положении – в момент, когда у России фактически не осталось армии. Готовность Наполеона вести переговоры с Александром в Тильзите спасла ситуацию, а потому о плане забыли.

В то время как в русских и прусских военных кругах пользовалась изрядным интересом концепция затяжной оборонительной войны, вдохновляемая отчасти тактикой Веллингтона в Испании, строилась она все же не на отступлении. В продолжительной докладной записке на имя Александра на исходе июля 1811 г. Барклай высказывался за выдвижение для атаки на французов, но не традиционными средствами, а путем широкого маневрирования крупных сил легких войск, призванных изматывать и деморализовать противника, затягивая кампанию и избегая решительных боевых соприкосновений. Вести такую войну предполагалось на вражеской территории. Отступление в Россию не являлось каким-то серьезным предметом для обсуждения, коль скоро страна располагала многочисленной и хорошо снаряженной армией, стоявшей в обороне на собственных рубежах, и ни Барклай, ни Александр, ни кто угодно другой из русских генералов на тот момент не предполагал брать за основу стратегию отступления{161}. Она стала бы политически неприемлемой и абсурдной с военной точки зрения. Войска дислоцировались на текущих позициях для наступления, а не для отхода. Их склады и депо находились как можно ближе к частям и соединениям, как делают, когда собираются наступать, тогда как отход обрекал все эти мощности на уничтожение или захват французами. Заманивание неприятеля в Россию грозило самыми скверными последствиями, в том числе и крестьянским мятежом, а прошло всего четыре десятилетия с восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева, когда растущая империя вдруг очутилась на грани крушения. Память о былом не покидала умы и сердца людей, вызывая то там, то тут отдельные вспышки неповиновения.

В русской ставке присутствовал всего один человек, выступавший за план, основанный на отступлении, да и то речь шла не более чем об этаком поэтическом видении заманивания противника в западню с последующим его изматыванием и уничтожением на бескрайних просторах России. Звали автора плана Карл Людвиг фон Фуль. Он ушел с прусской службы после Ауэрштедта и поступил в русскую армию, получив в ней звание генерал-лейтенанта.