Сам Наполеон тоже радовался, причем в значительной мере по тем же причинам. «Теперь начинается лучшая эпоха моего правления», – воскликнул он. Император французов всегда очень трезво осознавал непреложный факт: человек, захвативший престол, никогда не будет сидеть на нем уверенно, достигнуть же прочности положения сможет только за счет применения династических принципов. «С рождением сына в моей судьбе появилось будущее, – говорил он своим дипломатическим агентам. – Теперь мною создана законная преемственность. Империи образуются силой меча, а упрочиваются наследственностью»{15}.

Однако пока он не был готов отложить в сторону оружие. Ему удалось уничтожить единство целей, служившее на протяжении долгих лет питательной средой для всех коалиций против Франции. Австрия, Россия и Пруссия теперь служили такой же угрозой друг для друга, как и для Франции, прежнее нежелание иметь дело с «корсиканским выскочкой» в основном улетучилось, императорский титул за ним признали всюду на континенте, а претендент на французский трон от Бурбонов, Людовик XVIII, начинал выглядеть все большим анахронизмом. И, тем не менее, Наполеон остро осознавал свою никуда не подевавшуюся уязвимость, поскольку окончательного решения до сих пор не было.

На протяжении последнего десятилетия Франция превратилась в империю, включавшую в себя всю Бельгию, Голландию и побережье Северного моря вплоть до Гамбурга, Рейнскую область, всю Швейцарию, Пьемонт, Лигурию, Тоскану, Папскую область, Иллирию и Каталонию, вследствие чего Париж напрямую управлял примерно сорока-пятью миллионами человек. Французскую империю окружал целый ряд зависимых государств: королевства Вестфалия, Саксония, Бавария, Вюртемберг и другие политические образования, объединенные в Рейнский Союз, великое герцогство Варшавское, королевства Италия, Неаполь и Испания, где у власти стояли братья Наполеона, его родственники или преданные союзники. Единственным беспокойным местом на всем этом пространстве являлась Испания, где вооруженную оппозицию, противостоящую брату императора, королю Жозефу, поддерживали британские войска. Все это, однако, не представляло особо крупной проблемы, ибо решить вопросы с восстанием испанцев Наполеон мог за счет сосредоточенных действий армии под его собственным началом.

Настоящая трудность, вставшая перед Наполеоном, состояла в том, как завершить созидательные процессы, заключить все завоевания в рамки некой системы, которая гарантировала бы ему и его преемникам прочное положение. Тогда как другие видели в нем мегаломана, стремившегося завоевать всё и вся, император французов рассматривал ведомые им войны как оборонительные, нацеленные на обеспечение гарантий безопасности для Франции и для него самого. «Чтобы оставить трон наследникам, – говорил он одному из камергеров своего двора, – мне придется стать господином над всеми столицами Европы!» В письменных наставлениях к одному своему дипломатическому посланцу император французов пояснял, что хотя Франция и находилась в зените мощи, «если мы не сумеем обеспечить политическое устройство Европы теперь, страна может потерять все преимущества ее нынешнего положения и стать свидетельницей провала всех своих предприятий»{16}.

Но вот как раз эти-то последние шаги по урегулированию, призванные гарантировать сохранность достижений в будущем, сделать никак и не удавалось, отчасти по причине постоянного подъема планки требований им самим с целью достигнуть максимума возможного, а отчасти из-за того, что война была его стихией. Наполеон попросту не знал других способов и иных средств получить желаемое. Потому-то все его договоры до сего момента представляли собой лишь соглашения о перемирии, и все его устроения оставались весьма зыбкими, отложенными до не дававшегося в руки окончательного мирного решения. Империя находилась в процессе строительства.

На момент рождения сына Наполеону было почти сорок два года. Роста в нем было пять футов и два дюйма, что считалось маловато для мужчины даже в те времена, однако он мог похвалиться пропорциональным телосложением. «Лицо его никогда не покрывалось румянцем. Равномерно матово-белые щеки делали лицо бледным, но не таким, как случается у тяжело больных людей, – писал секретарь императора, барон Фэн. – Коротко постриженные каштановые волосы не вились, а лежали ровно. Голова была круглой, лоб – широким и высоким, глаза – серо-голубыми, взгляд – мягким. Он мог похвастаться аккуратным носом, благородно вырезанной линией губ и отличными зубами». Однако в последнее время Наполеон начал набирать вес. Торс расширился, шея, и без того недлинная, стала казаться и вовсе короткой, появился животик. По словам тех, кто видел императора французов часто, глаза его утратили былую пронзительность. Говорил он теперь медленнее, а решения принимал не сразу. Феноменальная способность к сосредоточению ума снизилась, и те, кто привык к его вспышкам ярости, с удивлением наблюдали за появившейся в нем меланхоличностью и нерешительностью. Словно бы нечто поедало жизненные силы этой яркой, словно Прометей, личности. Принято считать, что по достижении Наполеоном возраста сорока лет начал давать сбои его гипофиз, отчего развивалась адипозогенитальная дистрофия, в условиях которой человек как раз толстеет и утрачивает значительную часть энергии{17}.

Совершенно нельзя с точностью сказать, чувствовал ли сам Наполеон какие-то внутренние признаки упадка. Враги его, конечно же, указывали, что победы императора французов стали не такими впечатляющими, как прежде, каковой момент он, должно быть, и сам осознавал. Пусть все это не означало заката жизненного пути, конец карьеры находился где-то не так уж далеко, а посему следовало поспешить с последними битвами и в ближайшем будущем достигнуть, наконец, окончательного мирного урегулирования.

Главным препятствием на пути такого устроения выступала Британия, давным-давно ведшая с Францией бесконечный поединок. Обладая господством на море, Британия имела шанс подрывать французскую торговлю и поддерживать сопротивление в любой точке на европейском континентальном берегу, точно так, как она и делала на тот момент в Испании. После уничтожения франко-испанского флота в Трафальгарской битве в 1805 г. Наполеон лишился инструмента для противодействия британским ВМС и не мог дать им решающего сражения. Посему в борьбе с врагом он предпочитал прибегнуть к экономическим средствам – закрыть весь континент для британской коммерции.

Идея не отличалась оригинальностью. Французы пребывали в полном убеждении относительно того, что богатство Британии проистекает не от собственно метрополии, а от колоний, каковые и служили источником притока товаров, продажа которых в Европе позволяла британцам наживать огромные барыши. Любой конфликт между Британией и Францией на протяжении последнего столетия обязательно отчасти выливался в таможенную войну, а революционное правительство и Директория лишь унаследовали данную традицию. Поскольку в плане торговли Британии завидовали очень многие, подобная политика пользовалась популярностью. Наполеон поддержал старые начинания, поднял и без того высокие пошлины, а в конце концов наложил запрет на британскую торговлю на континенте.

В теории шаги французского руководства должны были вызвать экономические трудности в Британии, каковые в свою очередь подорвали бы в стране поддержку войне. Виги, находившиеся тогда в оппозиции, симпатизировали революции во Франции и выступали против ведения против нее военных действий, к тому же многие восхищались личностью Наполеона. Хотя они и находились в меньшинстве, их призывы к миру с Францией вполне имели шанс быть услышанными, когда бы от войны начала страдать британская торговля. Однако если смотреть в долгосрочной перспективе, Франция, возможно, претерпевала убытки большие, чем Британия. Наполеоновская Континентальная система, как он величал ее, фактически не работала, контрабанда и коррупция позволяли найти лазейки даже во французских портах, в то время как зависимые от Франции государства и союзники на деле и вовсе не вводили ее.

Что еще хуже, система континентальной блокады вызывала нужду у населения повсюду в подчиненных и союзнических странах. Как раз этого-то Франции было бы разумнее всего не допускать. Германия особо остро ощущала убытки, и политическое брожение в ней все расширялось. Пусть многие из правивших там государей прочно придерживались французского дела, настроения людей заставили руководство дважды подумать, какой путь выбирать, если бы только нашлась альтернатива. Впрочем, такая ситуация могла возникнуть лишь в случае, если бы кто-то бросил настоящий вызов власти французов, но сделать это было по силам лишь двум державам – Британии, которая не могла всерьез рассчитывать закрепиться на земле континентальной Европы, и России, выступавшей тогда союзницей Франции.

Между тем никто не назвал бы Россию счастливым союзником, и Наполеон лучше всех осознавал опасность перспективы вызова его господству со стороны русских, поскольку в таком случае Британия ни за что не села бы за стол мирных переговоров, а вся стабильность в Германии рухнула бы в одночасье. Посему Россия служила ключевым моментом – ее предстояло непременно перетянуть на свою сторону раз и навсегда, без чего становилось невозможным любое окончательное урегулирование. Император французов не мог понять одного – того, что уже опоздал, и в то время как французское общество смотрело в будущее с надеждой на золотой век мира, Россия начинала рассматривать войну с Францией как нечто неизбежное, даже желаемое, а государь ее лелеял собственные мечты в отношении возрождения Европы.

2

Однако пока он не был готов отложить в сторону оружие. Ему удалось уничтожить единство целей, служившее на протяжении долгих лет питательной средой для всех коалиций против Франции. Австрия, Россия и Пруссия теперь служили такой же угрозой друг для друга, как и для Франции, прежнее нежелание иметь дело с «корсиканским выскочкой» в основном улетучилось, императорский титул за ним признали всюду на континенте, а претендент на французский трон от Бурбонов, Людовик XVIII, начинал выглядеть все большим анахронизмом. И, тем не менее, Наполеон остро осознавал свою никуда не подевавшуюся уязвимость, поскольку окончательного решения до сих пор не было.

На протяжении последнего десятилетия Франция превратилась в империю, включавшую в себя всю Бельгию, Голландию и побережье Северного моря вплоть до Гамбурга, Рейнскую область, всю Швейцарию, Пьемонт, Лигурию, Тоскану, Папскую область, Иллирию и Каталонию, вследствие чего Париж напрямую управлял примерно сорока-пятью миллионами человек. Французскую империю окружал целый ряд зависимых государств: королевства Вестфалия, Саксония, Бавария, Вюртемберг и другие политические образования, объединенные в Рейнский Союз, великое герцогство Варшавское, королевства Италия, Неаполь и Испания, где у власти стояли братья Наполеона, его родственники или преданные союзники. Единственным беспокойным местом на всем этом пространстве являлась Испания, где вооруженную оппозицию, противостоящую брату императора, королю Жозефу, поддерживали британские войска. Все это, однако, не представляло особо крупной проблемы, ибо решить вопросы с восстанием испанцев Наполеон мог за счет сосредоточенных действий армии под его собственным началом.

Настоящая трудность, вставшая перед Наполеоном, состояла в том, как завершить созидательные процессы, заключить все завоевания в рамки некой системы, которая гарантировала бы ему и его преемникам прочное положение. Тогда как другие видели в нем мегаломана, стремившегося завоевать всё и вся, император французов рассматривал ведомые им войны как оборонительные, нацеленные на обеспечение гарантий безопасности для Франции и для него самого. «Чтобы оставить трон наследникам, – говорил он одному из камергеров своего двора, – мне придется стать господином над всеми столицами Европы!» В письменных наставлениях к одному своему дипломатическому посланцу император французов пояснял, что хотя Франция и находилась в зените мощи, «если мы не сумеем обеспечить политическое устройство Европы теперь, страна может потерять все преимущества ее нынешнего положения и стать свидетельницей провала всех своих предприятий»{16}.

Но вот как раз эти-то последние шаги по урегулированию, призванные гарантировать сохранность достижений в будущем, сделать никак и не удавалось, отчасти по причине постоянного подъема планки требований им самим с целью достигнуть максимума возможного, а отчасти из-за того, что война была его стихией. Наполеон попросту не знал других способов и иных средств получить желаемое. Потому-то все его договоры до сего момента представляли собой лишь соглашения о перемирии, и все его устроения оставались весьма зыбкими, отложенными до не дававшегося в руки окончательного мирного решения. Империя находилась в процессе строительства.

На момент рождения сына Наполеону было почти сорок два года. Роста в нем было пять футов и два дюйма, что считалось маловато для мужчины даже в те времена, однако он мог похвалиться пропорциональным телосложением. «Лицо его никогда не покрывалось румянцем. Равномерно матово-белые щеки делали лицо бледным, но не таким, как случается у тяжело больных людей, – писал секретарь императора, барон Фэн. – Коротко постриженные каштановые волосы не вились, а лежали ровно. Голова была круглой, лоб – широким и высоким, глаза – серо-голубыми, взгляд – мягким. Он мог похвастаться аккуратным носом, благородно вырезанной линией губ и отличными зубами». Однако в последнее время Наполеон начал набирать вес. Торс расширился, шея, и без того недлинная, стала казаться и вовсе короткой, появился животик. По словам тех, кто видел императора французов часто, глаза его утратили былую пронзительность. Говорил он теперь медленнее, а решения принимал не сразу. Феноменальная способность к сосредоточению ума снизилась, и те, кто привык к его вспышкам ярости, с удивлением наблюдали за появившейся в нем меланхоличностью и нерешительностью. Словно бы нечто поедало жизненные силы этой яркой, словно Прометей, личности. Принято считать, что по достижении Наполеоном возраста сорока лет начал давать сбои его гипофиз, отчего развивалась адипозогенитальная дистрофия, в условиях которой человек как раз толстеет и утрачивает значительную часть энергии{17}.

Совершенно нельзя с точностью сказать, чувствовал ли сам Наполеон какие-то внутренние признаки упадка. Враги его, конечно же, указывали, что победы императора французов стали не такими впечатляющими, как прежде, каковой момент он, должно быть, и сам осознавал. Пусть все это не означало заката жизненного пути, конец карьеры находился где-то не так уж далеко, а посему следовало поспешить с последними битвами и в ближайшем будущем достигнуть, наконец, окончательного мирного урегулирования.

Главным препятствием на пути такого устроения выступала Британия, давным-давно ведшая с Францией бесконечный поединок. Обладая господством на море, Британия имела шанс подрывать французскую торговлю и поддерживать сопротивление в любой точке на европейском континентальном берегу, точно так, как она и делала на тот момент в Испании. После уничтожения франко-испанского флота в Трафальгарской битве в 1805 г. Наполеон лишился инструмента для противодействия британским ВМС и не мог дать им решающего сражения. Посему в борьбе с врагом он предпочитал прибегнуть к экономическим средствам – закрыть весь континент для британской коммерции.

Идея не отличалась оригинальностью. Французы пребывали в полном убеждении относительно того, что богатство Британии проистекает не от собственно метрополии, а от колоний, каковые и служили источником притока товаров, продажа которых в Европе позволяла британцам наживать огромные барыши. Любой конфликт между Британией и Францией на протяжении последнего столетия обязательно отчасти выливался в таможенную войну, а революционное правительство и Директория лишь унаследовали данную традицию. Поскольку в плане торговли Британии завидовали очень многие, подобная политика пользовалась популярностью. Наполеон поддержал старые начинания, поднял и без того высокие пошлины, а в конце концов наложил запрет на британскую торговлю на континенте.

В теории шаги французского руководства должны были вызвать экономические трудности в Британии, каковые в свою очередь подорвали бы в стране поддержку войне. Виги, находившиеся тогда в оппозиции, симпатизировали революции во Франции и выступали против ведения против нее военных действий, к тому же многие восхищались личностью Наполеона. Хотя они и находились в меньшинстве, их призывы к миру с Францией вполне имели шанс быть услышанными, когда бы от войны начала страдать британская торговля. Однако если смотреть в долгосрочной перспективе, Франция, возможно, претерпевала убытки большие, чем Британия. Наполеоновская Континентальная система, как он величал ее, фактически не работала, контрабанда и коррупция позволяли найти лазейки даже во французских портах, в то время как зависимые от Франции государства и союзники на деле и вовсе не вводили ее.

Что еще хуже, система континентальной блокады вызывала нужду у населения повсюду в подчиненных и союзнических странах. Как раз этого-то Франции было бы разумнее всего не допускать. Германия особо остро ощущала убытки, и политическое брожение в ней все расширялось. Пусть многие из правивших там государей прочно придерживались французского дела, настроения людей заставили руководство дважды подумать, какой путь выбирать, если бы только нашлась альтернатива. Впрочем, такая ситуация могла возникнуть лишь в случае, если бы кто-то бросил настоящий вызов власти французов, но сделать это было по силам лишь двум державам – Британии, которая не могла всерьез рассчитывать закрепиться на земле континентальной Европы, и России, выступавшей тогда союзницей Франции.

Между тем никто не назвал бы Россию счастливым союзником, и Наполеон лучше всех осознавал опасность перспективы вызова его господству со стороны русских, поскольку в таком случае Британия ни за что не села бы за стол мирных переговоров, а вся стабильность в Германии рухнула бы в одночасье. Посему Россия служила ключевым моментом – ее предстояло непременно перетянуть на свою сторону раз и навсегда, без чего становилось невозможным любое окончательное урегулирование. Император французов не мог понять одного – того, что уже опоздал, и в то время как французское общество смотрело в будущее с надеждой на золотой век мира, Россия начинала рассматривать войну с Францией как нечто неизбежное, даже желаемое, а государь ее лелеял собственные мечты в отношении возрождения Европы.

2

Александр

Когда ровно за половину столетия до 1812 г. Екатерина Великая взошла на трон, Россия играла довольно незначительную роль в непосредственно прилегавших к ней ареалах Восточной Европы. Петр Великий предпринял колоссальные усилия для модернизации своего царства, построив в частности с нуля новую столицу в Санкт-Петербурге. В 1721 г. он даже титуловал себя императором. Однако по его смерти правление страной попало в руки по большей части неспособных государей, большинство из которых приходили к власти и расставались с ней в результате грязной игры и в ходе дворцовых переворотов. Подданные боялись этих русских монархов, однако другие властители в Европе часто лишь презирали их, не признавая за наследниками Петра императорского достоинства.

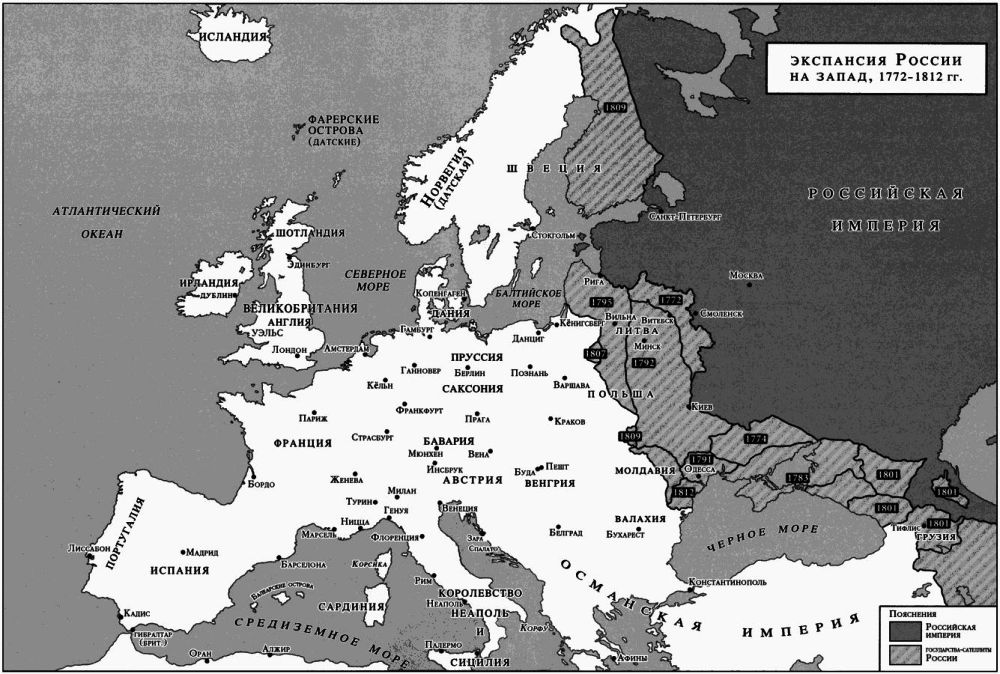

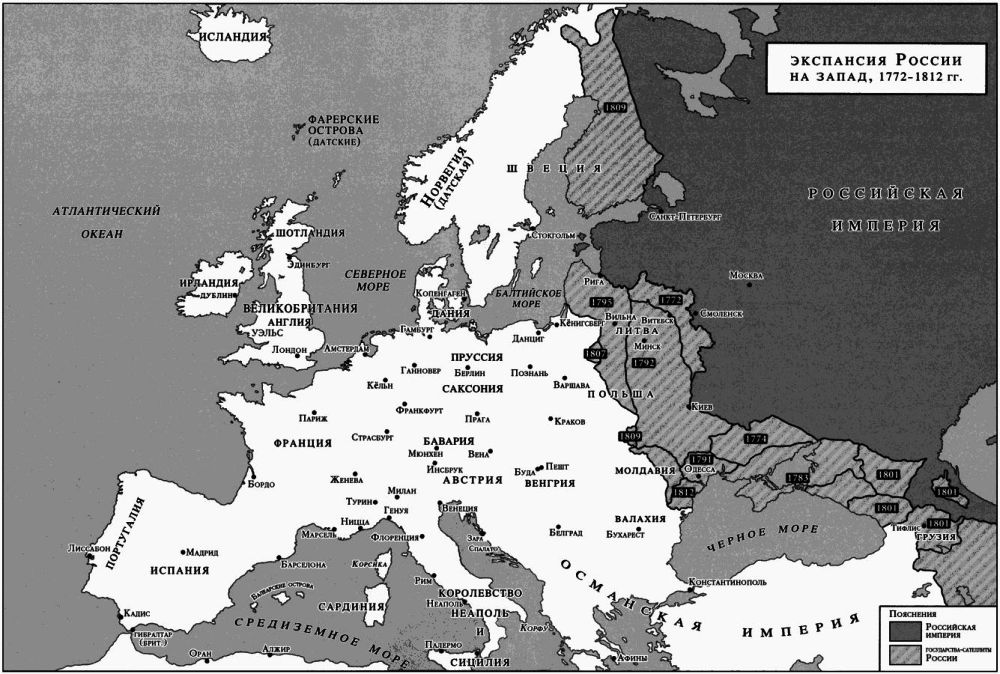

Екатерина изменила все. Она упорно трудилась над организацией государства, вмешивалась в дела Европы, дала старт напористой внешней политике, в результате которой на протяжении следующих пятидесяти лет страна присоединила всю Финляндию, сегодняшние Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию и Украину, значительную часть Польши, Крым, кусок нынешней Румынии, Кубань, Грузию, Кабардино-Балкарию, Азербайджан, огромные участки Сибири, Чукотку и Камчатку, не говоря уже об Аляске и военном поселении чуть к северу от Сан-Франциско. Все эти процессы не только увеличили территорию и население России, но и сдвинули ее границы в Европе на добрых шесть сотен километров дальше на запад, а государей ее сделали активными участниками европейской политики. В 1799 г. русские армии действовали уже в Италии, Швейцарии и Голландии. В меморандуме преемника Екатерины, Павла I, российский канцлер Федор Васильевич Ростопчин писал: «Россия, как по положению ее, так и по неистощимости ресурсов, есть и должна быть первой державой в мире»{18}. Российская политика постоянно нацеливалась на расширение влияния страны на Балканы, далее на Османскую Турцию и в Средиземноморье.

Многие в Европе встревожились по поводу казавшегося неумолимым роста мощи России. Звучали голоса о безжалостных азиатских ордах, возникал даже страх (особенно после первого раздела Польши в 1772 г.), как бы Россия не наложила лапу на всю Европу подобно тому, как варвары подмяли под себя античный Рим. «Польша была только на завтрак… а где же они собираются обедать?» – гадал вслух Эдмунд Берк, задаваясь встававшим перед многими тревожным вопросом{19}. Дипломаты содрогались от целеустремленности и беспощадности внешней политики России: страна эта не желала играть по правилам, привычным для всех остальных. Однако мало кто понимал, до какой степени чем-то неповторимо особенным виделась сама себе Россия.

Когда в 1547 г. Иван IV, повсеместно известный под прозвищем Грозный, короновался в Успенском соборе на территории Кремля, он принял титул царя (цезаря) и объявил о том, что Русь есть преемница Византии. По словам Джеффри Хоскинса: «Иван претендовал не только на суверенитет, независимость от всех прочих держав, но фактически на превосходство собственного царства как мировой христианской монархии, поставленной над всеми прочими на Земле»{20}. Он использовал регалии царей Византии и ставил себя в один ряд с римскими императорами. Его преемники и их политические слуги оставались верны наследию Ивана и избранной им миссии. Не надо думать, будто Екатерина нарекала своих старших внуков Александром и Константином просто так.

У Франции традиционно имелась целая череда союзников на востоке – Швеция, Польша и османская Турция, – призванных сдерживать главенствующую угрозу со стороны власти Габсбургов в Центральной Европе. Когда Россия начала играть все более заметную роль на политической сцене Европы, для Франции стал особенно важен «barrière de l’est» – восточный барьер, способный оградить ее от новой грозы, собиравшейся на востоке. Но к концу восемнадцатого столетия Швеция угасла и перестала быть мощной державой, Польша исчезла с карты мира, а Турцию, погрузившуюся в состояние политического упадка, русские выдавили из Крыма и Молдавии. Франции приходилось искать союзников где-то еще.

В 1801 г. генерал Бонапарт, в ту пору пока только первый консул, решил превратить в союзника саму Россию. Когда в ходе переговоров по обмену пленными, британцы и австрийцы отказались зачесть семь тысяч русских солдат (союзников, взятых в плен французами в Швейцарии) при обмене на захваченных ими французских пленных, Бонапарт предложил отдать их царю Павлу безвозмездно. Он даже выразил готовность обмундировать и вооружить этих людей. Павел, который прежде и слышать не желал ни о каких делах с революционной Францией, был в равной степени обезоружен столь рыцарским жестом и раздражен узколобостью своих австрийских и британских союзников. Бонапарт, знавший, в какой степени русским мечталось заполучить гавань в Средиземном море, продолжил курс на сближение предложением Павлу острова Мальта (который все равно вот-вот грозил попасть в руки британцев). На данной стадии он подумывал даже подарить России Константинополь, лишь бы только заручиться ее поддержкой против Британии. Будущий император французов находился на прямом курсе к достижению задуманного, когда в ночь с 23 на 24 марта группа генералов, гвардейских офицеров и придворных чиновников ворвалась в спальную Павла в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге, где заговорщики и убили императора{21}.

Павел был умственно и эмоционально нестабилен, если не сказать безумен, и смерть его вызвала у многих в России большое облегчение. Всюду и всякий раз, когда его старший сын и наследник Александр показывался на публике в первые недели своего правления, его окружали толпы людей, желавших поцеловать платье и руки нового царя, а поэт Пушкин позднее писал про «дней александровых прекрасное начало». Но хотя молодой российский император выделялся среди современных ему монархов щедростью натуры, отсутствием мстительности и ненавистью к несправедливости и жестокости, он тоже страдал от сильных психологических проблем.

Пусть Александр и не заслуживал называться недалеким, все же императору России недоставало способности предвидеть последствия своих слов и поступков.

Все бы, возможно, и не имело такого острого значения, если бы не характер образования, которое задумала дать своему старшему внуку бабушка, Екатерина Великая. Она была деспотом, не допускавшим никаких либеральных идеек в своем царстве или в непосредственной близости от него.

Помимо всевозможных математиков и священников, царица выбрала в качестве педагога для внука швейцарского философа республиканца, Фредерика-Сезара де Лагарпа. Ребенок подвергался нравственному воспитанию, в каковое входили изучение и разбор поучительных притч из писаний, история и мифология, как и светские законы Просвещения. Едва ли следовало ожидать от ограниченного разума ученика способности объять религиозные догмы и мирские понятия или примирить в себе реалии деспотизма и радикальные концепции, проповедником которых выступал Лагарп. «Маленький мальчик сущий узел противоречий», – после нескольких лет такой учебной диеты признавалась Екатерина, хотя и не вполне искренне{22}.

Не стоило бы всерьез обращать внимание на основные слабости Александра, – тщеславие, слабость и лень, – когда бы не печать нравственного воспитания, которому он подвергался и которое при ограниченных возможностях заставляло его замахиваться на нечто глобальное. Ему приходилось вести дневники, куда он заносил любой просчет, любое проявление скверного поведения, каждый случай потери самообладания или пример проявления недостаточного усердия в учебе. «Я лентяй, отдающийся безответственности, неспособный верно мыслить, говорить и действовать», – записал в свой кондуит двенадцатилетний мальчик 19 июля 1789 г. «Себялюбие есть один из моих недостатков, и главная причина – тщеславие. Легко представить себе, до чего они могут довести меня, если я дам им возможность развиться», – комментировал он 27 августа{23}. Такого рода постоянные самобичевания лишь усугубляли врожденное чувство собственной несостоятельности.

В момент восхождения на трон в возрасте двадцати трех лет Александр являл собою излучавшего огромный шарм молодого человека, подогреваемого желанием сделать окружающий мир лучше. Однако в то время как он от всей души стремился оправдать ожидания, возлагавшиеся на него, как он сам считал, многими, юного царя подтачивала ужасная моральная язва. Заговорщики, готовившие госудаственный переворот 1801 г., конечно же, посвятили Александра в свои планы, поскольку их целью являлось возведение на престол именно его. Он мог сколько угодно утверждать, что взял с них клятву не лишать жизни Павла, но оставался, тем не менее, соучастником убийства своего собственного отца. Молодой император не мог даже по сути дела наказать заговорщиков, а потому те продолжали занимать высокие посты при дворе и в армии. Вина соучастия в преступлении, какой бы пассивной ни была его роль, не оставляла Александра до конца жизни.

Царь и в самом деле представлял собою клубок противоречий. Он заявлял, что презирает принципы наследственной монархии и испытывает омерзение перед необходимостью принимать власть. «Мое намерение – поселиться с женой на берегах Рейна, где я буду жить мирно как частное лицо, находя счастье в компании друзей и изучении природы», – признавался девятнадцатилетний Александр одному из своих друзей. Однако скоро ему разонравилась как жена, так и затея вести тихую жизнь обыкновенного человека. Кроме того он любил разглагольствовать на тему либеральных законов, каковые собирался ввести в стране. Когда же в руках его оказалась власть, молодой царь стал вдруг очень ревностно относиться ко всем, кто высказывал какое-то мнение о том, как и что нужно делать, а также демонстрировал печально известную склонность обижаться, когда дарованные им права и привилегии кем-то фактически использовались{24}.

Александру хотелось привнести элемент профессионализма в дело управления Российской империей за счет введения институциональных структур. Реорганизуя государственную службу, он поставил доступ к высоким постам в зависимость от наличия у соискателя поста университетского диплома или успешной сдачи письменного экзамена (каковые новшества не вызвали прилива любви к царю со стороны дворянства). Александр I учредил министерства и государственный совет, задача которых состояла в оказании ему помощи в управлении страной. Царю хотелось бы ввести нечто в общих чертах подобное системе, созданной Бонапартом во Франции, – авторитарное правительство, эффективно мобилизующее всю нацию по рациональным и либеральным схемам. Однако такая перестройка потребовала бы освобождения крепостных и ломки всего общественного устройства России, а царю недоставало твердости отважиться на столь радикальные перемены.

Итак, поглощенный внутренними реформами, Александр не особенно обращал внимание на внешнюю политику. Устроенное Бонапартом похищение герцога Энгиенского, судилище над этим принцем и его узаконенное убийство вызвало возмущение со стороны царя, каковой присовокупил свой гневный глас к осуждающим голосам других правителей Европы. Случившееся затронуло все фибры рыцарственной натуры Александра, к тому же он счел себя лично задетым до глубин души: великий герцог Баденский, на чьей территории захватили Энгиена, приходился царю тестем. Желая показать себя защитником справедливости, Александр выразил свое негодование в весьма высокопарной форме. Однако ему пришлось пожалеть об этом. Французская сторона не преминула напомнить миру, что убийцы Павла не только не понесли наказания, а на деле занимали высокие посты при дворе его сына, посему, принимая во внимание роль, сыгранную им в заговоре против отца, право Александра указывать пальцем на кого-то другого ставилось Бонапартом под сомнение. Александр был жестоко уязвлен и затаил за это ненависть к французу. Когда через несколько месяцев Наполеон сделался императором, раздражение Александра переросло в ярость негодования, и носитель присвоенного некогда Петром Великим титула решительно отказал выскочке-корсиканцу в праве равняться с ним императорским достоинством.

Александр считал, что Европа вступила в кризис – как моральный, так и политический, – и написал британскому премьер-министру Уильяму Питту с предложением реорганизовать континент в лигу либеральных государств, основанных на священных правах гуманизма. Питта подобные затеи не интересовали, но он счел за благо поддакивать Александру и, не мешая тому мечтать о великих деяниях, в 1805 г. добился от царя вступления в третью коалицию против Наполеона: Австрии и России предстояло атаковать Францию, а Британия бралась поучаствовать в богоугодном деле материально.

У России отсутствовали побудительные мотивы для войны с Францией, так как последняя ни в коей мере не угрожала интересам первой, к тому же Франция служила для России культурным маячком. Русское общество разделилось в данном вопросе. Пусть те, кто считал Наполеона силой зла, которую необходимо сокрушить, и составляли большинство, хватало и тех, кто мыслил иначе. Бывший канцлер граф Ростопчин громогласно выступал против войны, мотивируя свое несогласие тем, что Британия просто-напросто использовала Россию. Его будущий преемник, граф Николай Румянцев, рассматривал Францию как естественного союзника России. Наполеоном в России восхищались многие, в особенности среди молодежи – некоторые из дворян не уставали поднимать кубки за его здравие даже после начала военных действий{25}.

Но Александр смотрел на ситуацию через призму некоего более широкого морального аспекта. Он принял на себя роль рыцаря-защитника христианской монархической традиции перед лицом натиска нового варварства, представляемого Наполеоном. Тут, однако, присутствовала и некоторая доля соревновательности, ибо царь жаждал отличиться на поле брани. Александр унаследовал от отца любовь к парадам и к мелочам военной жизни – он всегда сам вникал в детали обмундирования и обучения солдат, к тому же верил, что место царя было впереди войск и во главе их. Посему он настаивал вести войну лично, хотя и передал общее командование своими армиями единственному имевшемуся у него на тот момент по-настоящему испытанному полководцу – пятидесятивосьмилетнему Михаилу Илларионовичу Кут узову.

Первый опыт Кутузов приобрел в действиях против польских повстанцев и впоследствии отличился в нескольких кампаниях против Турции. В 1774 г. в Крыму ему в голову попала пуля, перебившая мышцы за правым глазом, в результате чего тот деформировался и, в итоге, перестал видеть. Кутузов служил генерал-губернатором Санкт-Петербурга как раз во время убийства царя Павла, а потому, конечно же, что-то знал о заговоре.[5]. Данный момент являлся не последней причиной того, почему Александр побаивался и недолюбливал генерала, в результате чего снял того с должности и отправил в ссылку в собственное поместье[6]. Там Кутузов остался наедине со скукой и ревматическим болями, топя их в выпивке и сексуальных утехах настолько, насколько могла удовлетворить его ненасытный аппетит сельская жизнь. И вот посреди всего этого мирного бытия летом 1805 г. генерал внезапно получил приказ принять командование армией и соединить ее силы с австрийцами.

Екатерина изменила все. Она упорно трудилась над организацией государства, вмешивалась в дела Европы, дала старт напористой внешней политике, в результате которой на протяжении следующих пятидесяти лет страна присоединила всю Финляндию, сегодняшние Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию и Украину, значительную часть Польши, Крым, кусок нынешней Румынии, Кубань, Грузию, Кабардино-Балкарию, Азербайджан, огромные участки Сибири, Чукотку и Камчатку, не говоря уже об Аляске и военном поселении чуть к северу от Сан-Франциско. Все эти процессы не только увеличили территорию и население России, но и сдвинули ее границы в Европе на добрых шесть сотен километров дальше на запад, а государей ее сделали активными участниками европейской политики. В 1799 г. русские армии действовали уже в Италии, Швейцарии и Голландии. В меморандуме преемника Екатерины, Павла I, российский канцлер Федор Васильевич Ростопчин писал: «Россия, как по положению ее, так и по неистощимости ресурсов, есть и должна быть первой державой в мире»{18}. Российская политика постоянно нацеливалась на расширение влияния страны на Балканы, далее на Османскую Турцию и в Средиземноморье.

Многие в Европе встревожились по поводу казавшегося неумолимым роста мощи России. Звучали голоса о безжалостных азиатских ордах, возникал даже страх (особенно после первого раздела Польши в 1772 г.), как бы Россия не наложила лапу на всю Европу подобно тому, как варвары подмяли под себя античный Рим. «Польша была только на завтрак… а где же они собираются обедать?» – гадал вслух Эдмунд Берк, задаваясь встававшим перед многими тревожным вопросом{19}. Дипломаты содрогались от целеустремленности и беспощадности внешней политики России: страна эта не желала играть по правилам, привычным для всех остальных. Однако мало кто понимал, до какой степени чем-то неповторимо особенным виделась сама себе Россия.

Когда в 1547 г. Иван IV, повсеместно известный под прозвищем Грозный, короновался в Успенском соборе на территории Кремля, он принял титул царя (цезаря) и объявил о том, что Русь есть преемница Византии. По словам Джеффри Хоскинса: «Иван претендовал не только на суверенитет, независимость от всех прочих держав, но фактически на превосходство собственного царства как мировой христианской монархии, поставленной над всеми прочими на Земле»{20}. Он использовал регалии царей Византии и ставил себя в один ряд с римскими императорами. Его преемники и их политические слуги оставались верны наследию Ивана и избранной им миссии. Не надо думать, будто Екатерина нарекала своих старших внуков Александром и Константином просто так.

У Франции традиционно имелась целая череда союзников на востоке – Швеция, Польша и османская Турция, – призванных сдерживать главенствующую угрозу со стороны власти Габсбургов в Центральной Европе. Когда Россия начала играть все более заметную роль на политической сцене Европы, для Франции стал особенно важен «barrière de l’est» – восточный барьер, способный оградить ее от новой грозы, собиравшейся на востоке. Но к концу восемнадцатого столетия Швеция угасла и перестала быть мощной державой, Польша исчезла с карты мира, а Турцию, погрузившуюся в состояние политического упадка, русские выдавили из Крыма и Молдавии. Франции приходилось искать союзников где-то еще.

В 1801 г. генерал Бонапарт, в ту пору пока только первый консул, решил превратить в союзника саму Россию. Когда в ходе переговоров по обмену пленными, британцы и австрийцы отказались зачесть семь тысяч русских солдат (союзников, взятых в плен французами в Швейцарии) при обмене на захваченных ими французских пленных, Бонапарт предложил отдать их царю Павлу безвозмездно. Он даже выразил готовность обмундировать и вооружить этих людей. Павел, который прежде и слышать не желал ни о каких делах с революционной Францией, был в равной степени обезоружен столь рыцарским жестом и раздражен узколобостью своих австрийских и британских союзников. Бонапарт, знавший, в какой степени русским мечталось заполучить гавань в Средиземном море, продолжил курс на сближение предложением Павлу острова Мальта (который все равно вот-вот грозил попасть в руки британцев). На данной стадии он подумывал даже подарить России Константинополь, лишь бы только заручиться ее поддержкой против Британии. Будущий император французов находился на прямом курсе к достижению задуманного, когда в ночь с 23 на 24 марта группа генералов, гвардейских офицеров и придворных чиновников ворвалась в спальную Павла в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге, где заговорщики и убили императора{21}.

Павел был умственно и эмоционально нестабилен, если не сказать безумен, и смерть его вызвала у многих в России большое облегчение. Всюду и всякий раз, когда его старший сын и наследник Александр показывался на публике в первые недели своего правления, его окружали толпы людей, желавших поцеловать платье и руки нового царя, а поэт Пушкин позднее писал про «дней александровых прекрасное начало». Но хотя молодой российский император выделялся среди современных ему монархов щедростью натуры, отсутствием мстительности и ненавистью к несправедливости и жестокости, он тоже страдал от сильных психологических проблем.

Пусть Александр и не заслуживал называться недалеким, все же императору России недоставало способности предвидеть последствия своих слов и поступков.

Все бы, возможно, и не имело такого острого значения, если бы не характер образования, которое задумала дать своему старшему внуку бабушка, Екатерина Великая. Она была деспотом, не допускавшим никаких либеральных идеек в своем царстве или в непосредственной близости от него.

Помимо всевозможных математиков и священников, царица выбрала в качестве педагога для внука швейцарского философа республиканца, Фредерика-Сезара де Лагарпа. Ребенок подвергался нравственному воспитанию, в каковое входили изучение и разбор поучительных притч из писаний, история и мифология, как и светские законы Просвещения. Едва ли следовало ожидать от ограниченного разума ученика способности объять религиозные догмы и мирские понятия или примирить в себе реалии деспотизма и радикальные концепции, проповедником которых выступал Лагарп. «Маленький мальчик сущий узел противоречий», – после нескольких лет такой учебной диеты признавалась Екатерина, хотя и не вполне искренне{22}.

Не стоило бы всерьез обращать внимание на основные слабости Александра, – тщеславие, слабость и лень, – когда бы не печать нравственного воспитания, которому он подвергался и которое при ограниченных возможностях заставляло его замахиваться на нечто глобальное. Ему приходилось вести дневники, куда он заносил любой просчет, любое проявление скверного поведения, каждый случай потери самообладания или пример проявления недостаточного усердия в учебе. «Я лентяй, отдающийся безответственности, неспособный верно мыслить, говорить и действовать», – записал в свой кондуит двенадцатилетний мальчик 19 июля 1789 г. «Себялюбие есть один из моих недостатков, и главная причина – тщеславие. Легко представить себе, до чего они могут довести меня, если я дам им возможность развиться», – комментировал он 27 августа{23}. Такого рода постоянные самобичевания лишь усугубляли врожденное чувство собственной несостоятельности.

В момент восхождения на трон в возрасте двадцати трех лет Александр являл собою излучавшего огромный шарм молодого человека, подогреваемого желанием сделать окружающий мир лучше. Однако в то время как он от всей души стремился оправдать ожидания, возлагавшиеся на него, как он сам считал, многими, юного царя подтачивала ужасная моральная язва. Заговорщики, готовившие госудаственный переворот 1801 г., конечно же, посвятили Александра в свои планы, поскольку их целью являлось возведение на престол именно его. Он мог сколько угодно утверждать, что взял с них клятву не лишать жизни Павла, но оставался, тем не менее, соучастником убийства своего собственного отца. Молодой император не мог даже по сути дела наказать заговорщиков, а потому те продолжали занимать высокие посты при дворе и в армии. Вина соучастия в преступлении, какой бы пассивной ни была его роль, не оставляла Александра до конца жизни.

Царь и в самом деле представлял собою клубок противоречий. Он заявлял, что презирает принципы наследственной монархии и испытывает омерзение перед необходимостью принимать власть. «Мое намерение – поселиться с женой на берегах Рейна, где я буду жить мирно как частное лицо, находя счастье в компании друзей и изучении природы», – признавался девятнадцатилетний Александр одному из своих друзей. Однако скоро ему разонравилась как жена, так и затея вести тихую жизнь обыкновенного человека. Кроме того он любил разглагольствовать на тему либеральных законов, каковые собирался ввести в стране. Когда же в руках его оказалась власть, молодой царь стал вдруг очень ревностно относиться ко всем, кто высказывал какое-то мнение о том, как и что нужно делать, а также демонстрировал печально известную склонность обижаться, когда дарованные им права и привилегии кем-то фактически использовались{24}.

Александру хотелось привнести элемент профессионализма в дело управления Российской империей за счет введения институциональных структур. Реорганизуя государственную службу, он поставил доступ к высоким постам в зависимость от наличия у соискателя поста университетского диплома или успешной сдачи письменного экзамена (каковые новшества не вызвали прилива любви к царю со стороны дворянства). Александр I учредил министерства и государственный совет, задача которых состояла в оказании ему помощи в управлении страной. Царю хотелось бы ввести нечто в общих чертах подобное системе, созданной Бонапартом во Франции, – авторитарное правительство, эффективно мобилизующее всю нацию по рациональным и либеральным схемам. Однако такая перестройка потребовала бы освобождения крепостных и ломки всего общественного устройства России, а царю недоставало твердости отважиться на столь радикальные перемены.

Итак, поглощенный внутренними реформами, Александр не особенно обращал внимание на внешнюю политику. Устроенное Бонапартом похищение герцога Энгиенского, судилище над этим принцем и его узаконенное убийство вызвало возмущение со стороны царя, каковой присовокупил свой гневный глас к осуждающим голосам других правителей Европы. Случившееся затронуло все фибры рыцарственной натуры Александра, к тому же он счел себя лично задетым до глубин души: великий герцог Баденский, на чьей территории захватили Энгиена, приходился царю тестем. Желая показать себя защитником справедливости, Александр выразил свое негодование в весьма высокопарной форме. Однако ему пришлось пожалеть об этом. Французская сторона не преминула напомнить миру, что убийцы Павла не только не понесли наказания, а на деле занимали высокие посты при дворе его сына, посему, принимая во внимание роль, сыгранную им в заговоре против отца, право Александра указывать пальцем на кого-то другого ставилось Бонапартом под сомнение. Александр был жестоко уязвлен и затаил за это ненависть к французу. Когда через несколько месяцев Наполеон сделался императором, раздражение Александра переросло в ярость негодования, и носитель присвоенного некогда Петром Великим титула решительно отказал выскочке-корсиканцу в праве равняться с ним императорским достоинством.

Александр считал, что Европа вступила в кризис – как моральный, так и политический, – и написал британскому премьер-министру Уильяму Питту с предложением реорганизовать континент в лигу либеральных государств, основанных на священных правах гуманизма. Питта подобные затеи не интересовали, но он счел за благо поддакивать Александру и, не мешая тому мечтать о великих деяниях, в 1805 г. добился от царя вступления в третью коалицию против Наполеона: Австрии и России предстояло атаковать Францию, а Британия бралась поучаствовать в богоугодном деле материально.

У России отсутствовали побудительные мотивы для войны с Францией, так как последняя ни в коей мере не угрожала интересам первой, к тому же Франция служила для России культурным маячком. Русское общество разделилось в данном вопросе. Пусть те, кто считал Наполеона силой зла, которую необходимо сокрушить, и составляли большинство, хватало и тех, кто мыслил иначе. Бывший канцлер граф Ростопчин громогласно выступал против войны, мотивируя свое несогласие тем, что Британия просто-напросто использовала Россию. Его будущий преемник, граф Николай Румянцев, рассматривал Францию как естественного союзника России. Наполеоном в России восхищались многие, в особенности среди молодежи – некоторые из дворян не уставали поднимать кубки за его здравие даже после начала военных действий{25}.

Но Александр смотрел на ситуацию через призму некоего более широкого морального аспекта. Он принял на себя роль рыцаря-защитника христианской монархической традиции перед лицом натиска нового варварства, представляемого Наполеоном. Тут, однако, присутствовала и некоторая доля соревновательности, ибо царь жаждал отличиться на поле брани. Александр унаследовал от отца любовь к парадам и к мелочам военной жизни – он всегда сам вникал в детали обмундирования и обучения солдат, к тому же верил, что место царя было впереди войск и во главе их. Посему он настаивал вести войну лично, хотя и передал общее командование своими армиями единственному имевшемуся у него на тот момент по-настоящему испытанному полководцу – пятидесятивосьмилетнему Михаилу Илларионовичу Кут узову.

Первый опыт Кутузов приобрел в действиях против польских повстанцев и впоследствии отличился в нескольких кампаниях против Турции. В 1774 г. в Крыму ему в голову попала пуля, перебившая мышцы за правым глазом, в результате чего тот деформировался и, в итоге, перестал видеть. Кутузов служил генерал-губернатором Санкт-Петербурга как раз во время убийства царя Павла, а потому, конечно же, что-то знал о заговоре.[5]. Данный момент являлся не последней причиной того, почему Александр побаивался и недолюбливал генерала, в результате чего снял того с должности и отправил в ссылку в собственное поместье[6]. Там Кутузов остался наедине со скукой и ревматическим болями, топя их в выпивке и сексуальных утехах настолько, насколько могла удовлетворить его ненасытный аппетит сельская жизнь. И вот посреди всего этого мирного бытия летом 1805 г. генерал внезапно получил приказ принять командование армией и соединить ее силы с австрийцами.