– Мне тоже больше ничего не надо, – усмехнулся Коньшин.

Рыжая Доцентша повернулась к нему и приблизила свое лицо к лицу Петра Кирилловича. Они встретились глазами. Глаза Доцентши в темноте расширились и слабо мерцали зеленоватым светом. Огни проезжавших машин то зажигали их, то тушили, и Коньшину казалось, что он всматривается в светофор, у которого едва теплится зеленое напряжение.

Так они смотрели в глаза друг друга. Казалось, сдвинься их головы еще чуть-чуть, всего на несколько миллиметров, и произойдет что-то непоправимое, неожиданное, непредвиденное, «глупость»… Петр Кириллович чувствовал, как пахнут волосы Доцентши: смесью запахов майской листвы, сырой земли, сигаретного дыма и сирени, – значит, правда он слышал: волосы рыжих вбирают запахи, как губка.

– Нет, вы другой, – прошептала Доцентша. – Вы умный, добрый, талантливый, честный… Но вы неудачник… Так бывает часто… Стечение обстоятельств… Стечение обстоятельств губит и более сильных, талантливых людей. Вам не повезло кое в чем. В частности, с женой. Вот и все. Ничего страшного. Вы еще молоды. Не озлоблены против человечества. Вам просто надо немного помочь. Если бы вы тогда согласились… Но вы не могли согласиться… Теперь я понимаю… Век живи и век учись. И дураком помрешь. Я считала себя абсолютно умным человеком, а оказалось, что я круглая дура. Теперь вы должны понять. Вам могу помочь только я, ибо только я понимаю вас до конца…

Она замолчала. В тишине послышался треск сучьев, тревожная возня листвы, тяжелое дыхание огромной туши, ломившейся через кусты. Это вдруг налетел порыв ночного ветра, очевидно пристроившегося поспать где-нибудь в ложбинке и спугнутого промчавшейся электричкой. От куста сирени на голову Доцентши упала черная тень. Глаза ее потухли и словно ввалились, подбородок как-то скрючился, щеки сделались впалыми, и Рыжая Доцентша вдруг превратилась в старуху, почти что в смерть, как любят изображать художники. Не хватало только косы.

Коньшин невольно отшатнулся. Женщина грустно рассмеялась.

– Ну, вот, – сказала она устало. – Опять я допустила ошибку. Мне надо было целовать вас, а я снова принялась рассуждать.

Доцентша встала. Видно, все-таки она не теряла надежды, потому что стоя продолжала смотреть на Коньшина. Тот тоже поднялся.

– Я все равно с ним разведусь, – сказала женщина… – И буду свободна… Какое-то время…

Петр Кириллович молчал.

– Поправьте мне платок, – сказала она устало.

Петр Кириллович осторожно поправил на ее плечах красивый черный платок с огромными красными цветами. Плечи у Доцентши были горячие. Коньшин невольно задержал свои руки.

Она как-то робко заглянула ему в глаза опять зеленым взглядом.

– Хоть есть надежда?

Он покачал головой:

– Я никогда не женюсь.

– Обет?

– Нет… Просто… Никогда.

– Ну и глупый… – она осторожным движением освободилась от его рук. – Глупый… Я могу предсказать вашу судьбу.

– Не надо.

– Мне жаль вас.

– Каждому свое.

– Это уж точно.

– Спокойной ночи. Хотя… какая-то там спокойная ночь… Прощайте…

– Прощайте.

Она вышла на шоссе и подняла руку. Первая же машина затормозила. Прежде чем сесть, Доцентша махнула Коньшину рукой.

Остаток ночи Коньшин провел на лестничной клетке, расстелив халат перед своей дверью. Завлаб проснулся около девяти. Петр Кириллович слышал, как он умывался, хлопал дверцей холодильника, гремел чайником. Потом щелкнул замок. Коньшин быстро вставил ногу в дверь, потом навалился на дверь и наконец-то очутился у себя в квартире.

Завлаб не оказал никакого сопротивления. Он даже испугался. На Коньшина из полумрака прихожей таращилась бледная прилизанная физиономия Димки.

– Ты что… как слон… Ты откуда взялся? – пробормотал завлаб. – Бросил меня одного… Черт… голова раскалывается… Дай мне анальгин. Ты у бабы был? Ну даешь! Так друзья не поступают. Ладно, я поехал в институт… Приезжай… В одиннадцать совещание… Звонил сейчас домой. Бросила трубку, зараза. Ну теперь будет дело.

Завлаб взял свой портфель и ушел неверной походкой.

На совещание он не явился. Не пришел на работу и на следующий день. Димка бюллетенил почти целый месяц, руководил по телефону, больше всего его беспокоило, как продвигаются дела с оснащением африканской экспедиции.

– Частик мелкий в томате не забудь, – кричал в трубку завлаб. – Я его со студенческих времен люблю. Отличный закусон! Запомни: самый лучший закусон – частик и лимон. Но лимоны не покупай. Там они навалом. На деревья даже лазить не надо. Падалицей весь лес усыпан. Мне один рассказывал.

Как ни странно, Коньшин скучал по своему безалаберному начальнику. Петр Кириллович не имел отдельного кабинета, сидел вместе со всеми в большой комнате и, может быть, поэтому тяжело переносил отсутствие завлаба. Он уже привык к их беседам в кабинете Димки об африканской экспедиции. Привык видеть себя в шлеме. В шлеме Петр Кириллович чувствовал себя совсем другим человеком. В шлеме он чувствовал себя как бы НЕПРИКАСАЕМЫМ. То есть вся суета, фальшь, интриги, насмешки вроде бы не КАСАЛИСЬ его, когда он был в этом пробковом белом Шлеме. Они ОТТАЛКИВАЛИСЬ от Коньшина, и Петр Кириллович чувствовал себя выше и чище, когда он был в шлеме.

Иногда, когда на душе становилось особенно муторно, когда Петр Кириллович уставал от трепа за столами, от телефонных звонков, он брал портфель со шлемом и уходил в туалет.

Надев шлем, Коньшин смотрел в мутное зеркало. Однажды он не услышал шагов. Он даже не уловил, когда открылась дверь. Просто за спиной возникло чье-то лицо. На лице было написано величайшее изумление. Именно из-за этого изумленного выражения Коньшин сразу узнал директора института.

– Здравствуйте, Сергей Иванович, – пробормотал Коньшин.

– Доброго здоровья… товарищ Коньшин. Что это у вас на голове?

– Колониальный шлем, Сергей Иванович… Американский… пробковый. Любая жара не страшна.

– Вы что, в Африку собрались?

– Ага, Сергей Иванович. Африка. Сенегал… А разве вы ничего не знаете?

– Нет. А вы что знаете?

– Ну что… экспедиция… и я руководитель. Я уже список вещей и продуктов, которые требуются, составил.

– Большой список?

– Приличный… Вроде все предусмотрели. Шапки-ушанки, например…

– Шапки-то зачем? Там же жарко.

– А это вместо шлемов, Сергей Иванович. Если вы сможете достать шлемы, то, конечно, мы ушанки покупать не будем… Вот частик мелкий в томате куда-то исчез.

– Разве он исчез?

– Исчез.

– А заменить его ничем нельзя?

– Можно… конечно… Но не желательно. Дмитрий Юрьевич его очень любит.

– Какой еще Дмитрий Юрьевич? – удивился Сергей Петрович. Он снял с головы Коньшина шлем и начал его задумчиво рассматривать.

– Завлаб… простите… Ну, ваш зять…

– Ах, зять.

– Ну да.

– Это он вам сказал про экспедицию?

– Да. А разве не будет экспедиции? – от нехорошего предчувствия у Коньшина екнуло сердце.

Директор еще раз оглядел шлем. Видно, он ему понравился.

– Это хорошо, что вы мне сказали про… зятя, – Сергей Иванович впервые внимательно посмотрел на Коньшина. – А то я уже начал беспокоиться… насчет вас… Думал, неужто переутомляетесь на работе.

– Да нет, не переутомляюсь.

– Не надо слишком злоупотреблять своим здоровьем.

– Хорошо, Сергей Иванович. Значит, экспедиция…

– Экспедиция… Гм… Почему же, поезжайте… Можно на выходные в Абрамцево. Я скажу в профкоме. Очень интересное место. Правда, нет крокодилов, но крокодилов можно посмотреть отдельно, в зоопарке. Возьмите шлем… Очень хороший шлем…

Директор ушел. На пороге он остановился, пристально посмотрел на Петра Кирилловича, но потом тряхнул своей огромной головой, словно сбрасывая последние остатки сомнения, и исчез.

Совершенно подавленный всем случившимся, Петр Кириллович побрел к себе в отдел. По пути он выбросил в урну пробковый шлем…

Завлаб вышел на работу только через месяц и две недели – болел вирусным гриппом. Болезнь изменила до неузнаваемости облик Димки. Теперь это был старый, больной человек. Кашляя, чихая, сморкаясь, потирая виски, провел он заседание. На Коньшина он не смотрел.

За полчаса до окончания рабочего дня завлаб вызвал к себе Петра Кирилловича. Мегера, похожая на индейца из племени сиу, подозрительно посмотрела на Коньшина и на вопрос «У себя?» ничего не ответила, лишь поджала желтые, словно намазанные глиной губы.

Коньшин вошел. Завлаб сидел за столом, обхватив голову руками. Он кивнул.

– Садись.

– Как самочувствие? – спросил Петр Кириллович.

– Нормальное.

– Вирусный грипп?

– Ага… грипп… – Завлаб быстро расстегнул пиджак и поднял рубашку. Грудь и бока Димки были в желтых пятнах, три глубокие царапины пересекали грудь ученого вдоль и три поперек.

– Била? – догадался Коньшин.

– Вдвоем… с родным Папашей… Вот это пятнище от его кумпола… Зараза… Разбежится, паразит, да как саданет… саданет… А она кулаками молотит… словно я слон какой…. Знаешь, у нее какие кулачищи твердые… Прямо титан или молибден… Я им нарочно физиономию подставлял, чтобы следы остались… Хотел с раскрашенной рожей на работу ходить и всем показывать как вещественное доказательство, так хитрые, заразы, в морду не били, даже платок пуховый накинули, чтобы случайно кулак или кумпол не рикошетил. Вот паразиты, а? Ну я им тоже устроил… Из стиральной машины мыльной водой как дал! Моя зараза визжит: «Платье испортил! Платье испортил!» Выходит, платье ей, заразе, дороже моей грудной клетки. На кумполе Папаши мыльные пузыри повыскакивали. Огромные такие, всеми цветами радуги переливаются Цирк! Ха-ха! Часа два побоище шло. Чуть не убили, паразиты. Но я им, заразам, тоже барахла напортил: и платье, и обои залил пеной. Теперь ремонт Папаше в кругленькую сумму влетит. Вопит, паразит, поскольку ремонт страшный.

– Разводитесь?

Завлаб заправил в брюки рубашку, надел пиджак.

– Шиш, – сказал он и даже скрежетнул зубами. – Они спят и видят меня на улицу выбросить. В тот же вечер чуть тело не вынесли и под детский грибок не положили. Так я в плинтус вцепился и говорю. «Если вы, заразы, со мной расстанетесь, я в газету напишу и на собрании выступлю. Пусть все знают, что это за шайка-лейка-семейка. Отпустили. Сейчас в растерянности. И хочется им, заразам, меня под детский грибок выбросить, и колется, и мама не велит. А куда мне деться, старик?

– Но ведь… это сложно… жить так. Загнуться можно.

– Конечно, можно.

Завлаб нажал кнопку. Вошла мегера и молча застыла у порога в боевой позе, словно вступила на тропу войны.

– Я вас попрошу сходить за пирожками, – сказал Димка.

– За чем? – не поняла секретарша.

– Через дорогу торгуют ливерными пирожками, а я сегодня еще не обедал. Я вас очень прошу, Капитолина Ивановна.

– Но…

– Если, конечно, вы заняты, то я сам.

– Нет, я схожу… за ливерной колбасой.

– Пирожками.

– Я схожу за ливерными пирожками, – сказала мегера и, задыхаясь от ярости, тряхнула своим скальпом.

– Пост ликвидирован, – сказал завлаб довольно. Он встал и подошел к горшку с цикламеном, стоящему на подоконнике. – Красивый цветок?

– Да.

– Ребята сделали.

Завлаб потянул за красный бутон, и бутон беззвучно отошел от желтого стебля.

– Прошу…

– Что это?

– Коньяк. Ребята из столярного сделали.

Петр Кириллович прикоснулся губами к трубочке.

– Тяни, тяни.

– В самом деле…

– А ты что думал? Ребята у нас – золотые руки.

Завлаб тоже приложился к трубочке, потом заткнул трубку бутоном.

– Ни за что не догадается, зараза. Хоть в десять раз поумнеет, а не догадается. – Завлаб рассмеялся. – Ах, Африка! Крокодилы, бегемоты!

– Зачем ты про Африку придумал?

– А что? Плохо мы время проводили, что ли? Все какое-то разнообразие… Скучно ведь… Правильно ты на собрании сказал; мутью мы занимаемся. Зря я тогда не подписал ту бумагу… Ты был прав… За двумя фамилиями запросто могла бы пройти. Подписались бы «молодые специалисты». Молодые специалисты сейчас в почете. Глядишь – и выгорело. А эту твою бумагу моя зараза где-то тормознула. Она это умеет. Знаешь, что я решил? Я решил стать директором института.

– Ну? – удивился Коньшин.

– Да, – Димка самодовольно хохотнул. – Сами научили меня интригам. Теперь я могу и паутину плести. Наплету столько, что Папашу в кокон закатаю и на заслуженный отдых отправлю, а тебя на свое место. Только ты мне помоги.

Коньшин покачал головой.

– Я не умею. Я лучше свой насос дальше совершенствовать буду. Дай мне командировку куда-нибудь в село. Хочу своими руками…

– Чудак! Время одиночек-самоучек прошло…

– Или не наступило.

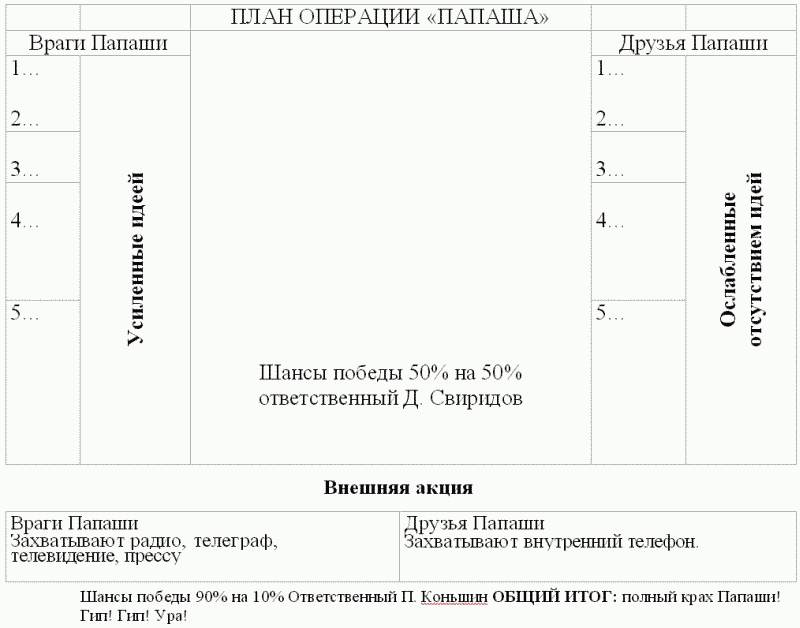

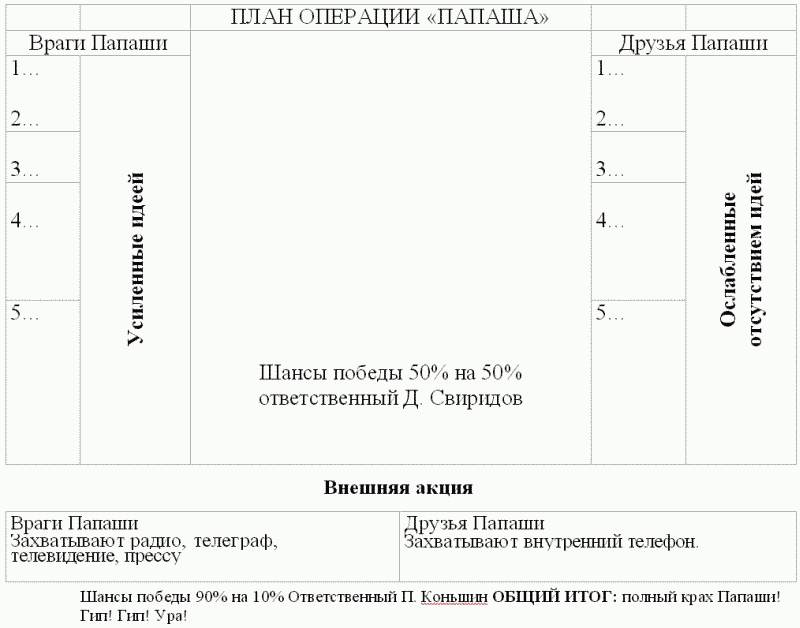

– Нам нужен институт! Мы его должны отнять у Папаши и использовать на благо человечества! Понял? Значит, так…

Завлаб схватил авторучку, лист бумаги и быстро начертал.

Петр Кириллович покачал головой.

Петр Кириллович покачал головой.

– Внешнюю акцию я не вытяну.

– Почему? – воинственно ощетинился Димка.

– Репутация подмочена. Пискнул на Папашу, а потом рухнул на колени и принял из его рук диссертацию. Таким веры нет.

– Бред! – закричал завлаб. – У тебя было вынужденное отступление! Перед генеральным наступлением! Как у Кутузова! Зато ты теперь имеешь степень! Он тебя степенью, а ты его поперек своей степенью. И у тебя есть надежный друг. Вся лаборатория наша пойдет врукопашную на Папашу.

Коньшин опять покачал головой:

– Нет, Дима… Мне уже не идти врукопашную… Я просто не имею на это морального права. Чтобы вести за собой людей, надо иметь чистую совесть.

– Еще больший бред! Кому какое дело до твоей совести! Главное – идея! Идут за идеей, а не за совестью!

– Без совести нет идеи.

Завлаб отмахнулся:

– А ну тебя! Со своим самокопанием. На Папаше клейма негде ставить, его надо гнать в три шеи, а ты выясняешь отношения со своей совестью. Завтра же начнем операцию. Ты строчи докладные, захватывай радио, телевидение, газеты, а я займусь обработкой общественного мнения здесь в институте.

– Дай командировку…

– Шиш тебе, а не командировку. Бросаешь друга в самый решающий момент! Давай еще заглотнем цикламенчика… Ага… Хорошо пошел… зараза. Стоп… Капа пирожки несет… Люблю пирожки с ливером… Студенческая привычка…

Bошла мегера, подозрительно оглядела раскрасневшиеся лица приятелей, втянула длинным носом воздух, трепеща ноздрями, как телефонными мембранами, молча положила на стол сверток с пирожками:

– С вас рубль десять.

Завлаб достал кошелек, долго копался в нем, наскреб мелочью нужную сумму.

Мегера ушла, всей своей фигурой выражая возмущение.

– Сейчас будет жаловаться, – сказал завлаб. – Только мы ее опередим. – Он набрал номер телефона. – Алло? Это товарищ Свиридова? – Голос у Димки был придушенный, анонимный. – Это доброжелатель… Насчет вашего мужа.. Он сожительствует со своей секретаршей… У них уже давно… Да… Только из симпатии к вам… Такую женщину променять на… лошадь.

Димка положил трубку.

– Ха-ха-ха! Ну теперь заварится каша. Поехали к тебе! Гульнем! Но сначала заскочим к директору музея. У меня там друг работает. Попрошу у него кольчугу. Надену под рубашку. Представляешь их рожи, когда они меня дубасить начнут. Папаша разбежится, хлоп кумполом меня в живот, а там кольчуга. Ха-ха-ха! Шишка есть! Зараза кулаком хвать, а там кольчуга. Будет потеха! Поехали! Ах, Африка, крокодилы, бегемоты… Крокодилы, бегемоты… Подожди… Позвоню-ка я Папаше. Скажу, что он уволен. Ха-ха-ха!

Димка схватился за телефон, лицо его сияло. Коньшин тихо вышел из кабинета начальника.

С тех пор Петр Кириллович старался пораньше уйти с работы. Впрочем, завлаб, кажется, совсем забыл про него. Он целиком ушел в плетение паутины против своего тестя. Димка то куда-то спешил, бормоча себе под нос и ничего не видя, то висел на телефоне. Настроение его резко менялось в течение дня от телячье-восторженного до похоронно-мрачного. Иногда завлаб приходил весь измазанный зеленкой и заклеенный лейкопластырем, иногда он подолгу бюллетенил. Видно, борьба за место директора давалась ему нелегко, а кольчугу, похоже, так и не удалось добыть.

Часть вторая

ПОБЕГ ВОЛШЕБНИКА

Рыжая Доцентша повернулась к нему и приблизила свое лицо к лицу Петра Кирилловича. Они встретились глазами. Глаза Доцентши в темноте расширились и слабо мерцали зеленоватым светом. Огни проезжавших машин то зажигали их, то тушили, и Коньшину казалось, что он всматривается в светофор, у которого едва теплится зеленое напряжение.

Так они смотрели в глаза друг друга. Казалось, сдвинься их головы еще чуть-чуть, всего на несколько миллиметров, и произойдет что-то непоправимое, неожиданное, непредвиденное, «глупость»… Петр Кириллович чувствовал, как пахнут волосы Доцентши: смесью запахов майской листвы, сырой земли, сигаретного дыма и сирени, – значит, правда он слышал: волосы рыжих вбирают запахи, как губка.

– Нет, вы другой, – прошептала Доцентша. – Вы умный, добрый, талантливый, честный… Но вы неудачник… Так бывает часто… Стечение обстоятельств… Стечение обстоятельств губит и более сильных, талантливых людей. Вам не повезло кое в чем. В частности, с женой. Вот и все. Ничего страшного. Вы еще молоды. Не озлоблены против человечества. Вам просто надо немного помочь. Если бы вы тогда согласились… Но вы не могли согласиться… Теперь я понимаю… Век живи и век учись. И дураком помрешь. Я считала себя абсолютно умным человеком, а оказалось, что я круглая дура. Теперь вы должны понять. Вам могу помочь только я, ибо только я понимаю вас до конца…

Она замолчала. В тишине послышался треск сучьев, тревожная возня листвы, тяжелое дыхание огромной туши, ломившейся через кусты. Это вдруг налетел порыв ночного ветра, очевидно пристроившегося поспать где-нибудь в ложбинке и спугнутого промчавшейся электричкой. От куста сирени на голову Доцентши упала черная тень. Глаза ее потухли и словно ввалились, подбородок как-то скрючился, щеки сделались впалыми, и Рыжая Доцентша вдруг превратилась в старуху, почти что в смерть, как любят изображать художники. Не хватало только косы.

Коньшин невольно отшатнулся. Женщина грустно рассмеялась.

– Ну, вот, – сказала она устало. – Опять я допустила ошибку. Мне надо было целовать вас, а я снова принялась рассуждать.

Доцентша встала. Видно, все-таки она не теряла надежды, потому что стоя продолжала смотреть на Коньшина. Тот тоже поднялся.

– Я все равно с ним разведусь, – сказала женщина… – И буду свободна… Какое-то время…

Петр Кириллович молчал.

– Поправьте мне платок, – сказала она устало.

Петр Кириллович осторожно поправил на ее плечах красивый черный платок с огромными красными цветами. Плечи у Доцентши были горячие. Коньшин невольно задержал свои руки.

Она как-то робко заглянула ему в глаза опять зеленым взглядом.

– Хоть есть надежда?

Он покачал головой:

– Я никогда не женюсь.

– Обет?

– Нет… Просто… Никогда.

– Ну и глупый… – она осторожным движением освободилась от его рук. – Глупый… Я могу предсказать вашу судьбу.

– Не надо.

– Мне жаль вас.

– Каждому свое.

– Это уж точно.

– Спокойной ночи. Хотя… какая-то там спокойная ночь… Прощайте…

– Прощайте.

Она вышла на шоссе и подняла руку. Первая же машина затормозила. Прежде чем сесть, Доцентша махнула Коньшину рукой.

Остаток ночи Коньшин провел на лестничной клетке, расстелив халат перед своей дверью. Завлаб проснулся около девяти. Петр Кириллович слышал, как он умывался, хлопал дверцей холодильника, гремел чайником. Потом щелкнул замок. Коньшин быстро вставил ногу в дверь, потом навалился на дверь и наконец-то очутился у себя в квартире.

Завлаб не оказал никакого сопротивления. Он даже испугался. На Коньшина из полумрака прихожей таращилась бледная прилизанная физиономия Димки.

– Ты что… как слон… Ты откуда взялся? – пробормотал завлаб. – Бросил меня одного… Черт… голова раскалывается… Дай мне анальгин. Ты у бабы был? Ну даешь! Так друзья не поступают. Ладно, я поехал в институт… Приезжай… В одиннадцать совещание… Звонил сейчас домой. Бросила трубку, зараза. Ну теперь будет дело.

Завлаб взял свой портфель и ушел неверной походкой.

На совещание он не явился. Не пришел на работу и на следующий день. Димка бюллетенил почти целый месяц, руководил по телефону, больше всего его беспокоило, как продвигаются дела с оснащением африканской экспедиции.

– Частик мелкий в томате не забудь, – кричал в трубку завлаб. – Я его со студенческих времен люблю. Отличный закусон! Запомни: самый лучший закусон – частик и лимон. Но лимоны не покупай. Там они навалом. На деревья даже лазить не надо. Падалицей весь лес усыпан. Мне один рассказывал.

Как ни странно, Коньшин скучал по своему безалаберному начальнику. Петр Кириллович не имел отдельного кабинета, сидел вместе со всеми в большой комнате и, может быть, поэтому тяжело переносил отсутствие завлаба. Он уже привык к их беседам в кабинете Димки об африканской экспедиции. Привык видеть себя в шлеме. В шлеме Петр Кириллович чувствовал себя совсем другим человеком. В шлеме он чувствовал себя как бы НЕПРИКАСАЕМЫМ. То есть вся суета, фальшь, интриги, насмешки вроде бы не КАСАЛИСЬ его, когда он был в этом пробковом белом Шлеме. Они ОТТАЛКИВАЛИСЬ от Коньшина, и Петр Кириллович чувствовал себя выше и чище, когда он был в шлеме.

Иногда, когда на душе становилось особенно муторно, когда Петр Кириллович уставал от трепа за столами, от телефонных звонков, он брал портфель со шлемом и уходил в туалет.

Надев шлем, Коньшин смотрел в мутное зеркало. Однажды он не услышал шагов. Он даже не уловил, когда открылась дверь. Просто за спиной возникло чье-то лицо. На лице было написано величайшее изумление. Именно из-за этого изумленного выражения Коньшин сразу узнал директора института.

– Здравствуйте, Сергей Иванович, – пробормотал Коньшин.

– Доброго здоровья… товарищ Коньшин. Что это у вас на голове?

– Колониальный шлем, Сергей Иванович… Американский… пробковый. Любая жара не страшна.

– Вы что, в Африку собрались?

– Ага, Сергей Иванович. Африка. Сенегал… А разве вы ничего не знаете?

– Нет. А вы что знаете?

– Ну что… экспедиция… и я руководитель. Я уже список вещей и продуктов, которые требуются, составил.

– Большой список?

– Приличный… Вроде все предусмотрели. Шапки-ушанки, например…

– Шапки-то зачем? Там же жарко.

– А это вместо шлемов, Сергей Иванович. Если вы сможете достать шлемы, то, конечно, мы ушанки покупать не будем… Вот частик мелкий в томате куда-то исчез.

– Разве он исчез?

– Исчез.

– А заменить его ничем нельзя?

– Можно… конечно… Но не желательно. Дмитрий Юрьевич его очень любит.

– Какой еще Дмитрий Юрьевич? – удивился Сергей Петрович. Он снял с головы Коньшина шлем и начал его задумчиво рассматривать.

– Завлаб… простите… Ну, ваш зять…

– Ах, зять.

– Ну да.

– Это он вам сказал про экспедицию?

– Да. А разве не будет экспедиции? – от нехорошего предчувствия у Коньшина екнуло сердце.

Директор еще раз оглядел шлем. Видно, он ему понравился.

– Это хорошо, что вы мне сказали про… зятя, – Сергей Иванович впервые внимательно посмотрел на Коньшина. – А то я уже начал беспокоиться… насчет вас… Думал, неужто переутомляетесь на работе.

– Да нет, не переутомляюсь.

– Не надо слишком злоупотреблять своим здоровьем.

– Хорошо, Сергей Иванович. Значит, экспедиция…

– Экспедиция… Гм… Почему же, поезжайте… Можно на выходные в Абрамцево. Я скажу в профкоме. Очень интересное место. Правда, нет крокодилов, но крокодилов можно посмотреть отдельно, в зоопарке. Возьмите шлем… Очень хороший шлем…

Директор ушел. На пороге он остановился, пристально посмотрел на Петра Кирилловича, но потом тряхнул своей огромной головой, словно сбрасывая последние остатки сомнения, и исчез.

Совершенно подавленный всем случившимся, Петр Кириллович побрел к себе в отдел. По пути он выбросил в урну пробковый шлем…

Завлаб вышел на работу только через месяц и две недели – болел вирусным гриппом. Болезнь изменила до неузнаваемости облик Димки. Теперь это был старый, больной человек. Кашляя, чихая, сморкаясь, потирая виски, провел он заседание. На Коньшина он не смотрел.

За полчаса до окончания рабочего дня завлаб вызвал к себе Петра Кирилловича. Мегера, похожая на индейца из племени сиу, подозрительно посмотрела на Коньшина и на вопрос «У себя?» ничего не ответила, лишь поджала желтые, словно намазанные глиной губы.

Коньшин вошел. Завлаб сидел за столом, обхватив голову руками. Он кивнул.

– Садись.

– Как самочувствие? – спросил Петр Кириллович.

– Нормальное.

– Вирусный грипп?

– Ага… грипп… – Завлаб быстро расстегнул пиджак и поднял рубашку. Грудь и бока Димки были в желтых пятнах, три глубокие царапины пересекали грудь ученого вдоль и три поперек.

– Била? – догадался Коньшин.

– Вдвоем… с родным Папашей… Вот это пятнище от его кумпола… Зараза… Разбежится, паразит, да как саданет… саданет… А она кулаками молотит… словно я слон какой…. Знаешь, у нее какие кулачищи твердые… Прямо титан или молибден… Я им нарочно физиономию подставлял, чтобы следы остались… Хотел с раскрашенной рожей на работу ходить и всем показывать как вещественное доказательство, так хитрые, заразы, в морду не били, даже платок пуховый накинули, чтобы случайно кулак или кумпол не рикошетил. Вот паразиты, а? Ну я им тоже устроил… Из стиральной машины мыльной водой как дал! Моя зараза визжит: «Платье испортил! Платье испортил!» Выходит, платье ей, заразе, дороже моей грудной клетки. На кумполе Папаши мыльные пузыри повыскакивали. Огромные такие, всеми цветами радуги переливаются Цирк! Ха-ха! Часа два побоище шло. Чуть не убили, паразиты. Но я им, заразам, тоже барахла напортил: и платье, и обои залил пеной. Теперь ремонт Папаше в кругленькую сумму влетит. Вопит, паразит, поскольку ремонт страшный.

– Разводитесь?

Завлаб заправил в брюки рубашку, надел пиджак.

– Шиш, – сказал он и даже скрежетнул зубами. – Они спят и видят меня на улицу выбросить. В тот же вечер чуть тело не вынесли и под детский грибок не положили. Так я в плинтус вцепился и говорю. «Если вы, заразы, со мной расстанетесь, я в газету напишу и на собрании выступлю. Пусть все знают, что это за шайка-лейка-семейка. Отпустили. Сейчас в растерянности. И хочется им, заразам, меня под детский грибок выбросить, и колется, и мама не велит. А куда мне деться, старик?

– Но ведь… это сложно… жить так. Загнуться можно.

– Конечно, можно.

Завлаб нажал кнопку. Вошла мегера и молча застыла у порога в боевой позе, словно вступила на тропу войны.

– Я вас попрошу сходить за пирожками, – сказал Димка.

– За чем? – не поняла секретарша.

– Через дорогу торгуют ливерными пирожками, а я сегодня еще не обедал. Я вас очень прошу, Капитолина Ивановна.

– Но…

– Если, конечно, вы заняты, то я сам.

– Нет, я схожу… за ливерной колбасой.

– Пирожками.

– Я схожу за ливерными пирожками, – сказала мегера и, задыхаясь от ярости, тряхнула своим скальпом.

– Пост ликвидирован, – сказал завлаб довольно. Он встал и подошел к горшку с цикламеном, стоящему на подоконнике. – Красивый цветок?

– Да.

– Ребята сделали.

Завлаб потянул за красный бутон, и бутон беззвучно отошел от желтого стебля.

– Прошу…

– Что это?

– Коньяк. Ребята из столярного сделали.

Петр Кириллович прикоснулся губами к трубочке.

– Тяни, тяни.

– В самом деле…

– А ты что думал? Ребята у нас – золотые руки.

Завлаб тоже приложился к трубочке, потом заткнул трубку бутоном.

– Ни за что не догадается, зараза. Хоть в десять раз поумнеет, а не догадается. – Завлаб рассмеялся. – Ах, Африка! Крокодилы, бегемоты!

– Зачем ты про Африку придумал?

– А что? Плохо мы время проводили, что ли? Все какое-то разнообразие… Скучно ведь… Правильно ты на собрании сказал; мутью мы занимаемся. Зря я тогда не подписал ту бумагу… Ты был прав… За двумя фамилиями запросто могла бы пройти. Подписались бы «молодые специалисты». Молодые специалисты сейчас в почете. Глядишь – и выгорело. А эту твою бумагу моя зараза где-то тормознула. Она это умеет. Знаешь, что я решил? Я решил стать директором института.

– Ну? – удивился Коньшин.

– Да, – Димка самодовольно хохотнул. – Сами научили меня интригам. Теперь я могу и паутину плести. Наплету столько, что Папашу в кокон закатаю и на заслуженный отдых отправлю, а тебя на свое место. Только ты мне помоги.

Коньшин покачал головой.

– Я не умею. Я лучше свой насос дальше совершенствовать буду. Дай мне командировку куда-нибудь в село. Хочу своими руками…

– Чудак! Время одиночек-самоучек прошло…

– Или не наступило.

– Нам нужен институт! Мы его должны отнять у Папаши и использовать на благо человечества! Понял? Значит, так…

Завлаб схватил авторучку, лист бумаги и быстро начертал.

– Внешнюю акцию я не вытяну.

– Почему? – воинственно ощетинился Димка.

– Репутация подмочена. Пискнул на Папашу, а потом рухнул на колени и принял из его рук диссертацию. Таким веры нет.

– Бред! – закричал завлаб. – У тебя было вынужденное отступление! Перед генеральным наступлением! Как у Кутузова! Зато ты теперь имеешь степень! Он тебя степенью, а ты его поперек своей степенью. И у тебя есть надежный друг. Вся лаборатория наша пойдет врукопашную на Папашу.

Коньшин опять покачал головой:

– Нет, Дима… Мне уже не идти врукопашную… Я просто не имею на это морального права. Чтобы вести за собой людей, надо иметь чистую совесть.

– Еще больший бред! Кому какое дело до твоей совести! Главное – идея! Идут за идеей, а не за совестью!

– Без совести нет идеи.

Завлаб отмахнулся:

– А ну тебя! Со своим самокопанием. На Папаше клейма негде ставить, его надо гнать в три шеи, а ты выясняешь отношения со своей совестью. Завтра же начнем операцию. Ты строчи докладные, захватывай радио, телевидение, газеты, а я займусь обработкой общественного мнения здесь в институте.

– Дай командировку…

– Шиш тебе, а не командировку. Бросаешь друга в самый решающий момент! Давай еще заглотнем цикламенчика… Ага… Хорошо пошел… зараза. Стоп… Капа пирожки несет… Люблю пирожки с ливером… Студенческая привычка…

Bошла мегера, подозрительно оглядела раскрасневшиеся лица приятелей, втянула длинным носом воздух, трепеща ноздрями, как телефонными мембранами, молча положила на стол сверток с пирожками:

– С вас рубль десять.

Завлаб достал кошелек, долго копался в нем, наскреб мелочью нужную сумму.

Мегера ушла, всей своей фигурой выражая возмущение.

– Сейчас будет жаловаться, – сказал завлаб. – Только мы ее опередим. – Он набрал номер телефона. – Алло? Это товарищ Свиридова? – Голос у Димки был придушенный, анонимный. – Это доброжелатель… Насчет вашего мужа.. Он сожительствует со своей секретаршей… У них уже давно… Да… Только из симпатии к вам… Такую женщину променять на… лошадь.

Димка положил трубку.

– Ха-ха-ха! Ну теперь заварится каша. Поехали к тебе! Гульнем! Но сначала заскочим к директору музея. У меня там друг работает. Попрошу у него кольчугу. Надену под рубашку. Представляешь их рожи, когда они меня дубасить начнут. Папаша разбежится, хлоп кумполом меня в живот, а там кольчуга. Ха-ха-ха! Шишка есть! Зараза кулаком хвать, а там кольчуга. Будет потеха! Поехали! Ах, Африка, крокодилы, бегемоты… Крокодилы, бегемоты… Подожди… Позвоню-ка я Папаше. Скажу, что он уволен. Ха-ха-ха!

Димка схватился за телефон, лицо его сияло. Коньшин тихо вышел из кабинета начальника.

С тех пор Петр Кириллович старался пораньше уйти с работы. Впрочем, завлаб, кажется, совсем забыл про него. Он целиком ушел в плетение паутины против своего тестя. Димка то куда-то спешил, бормоча себе под нос и ничего не видя, то висел на телефоне. Настроение его резко менялось в течение дня от телячье-восторженного до похоронно-мрачного. Иногда завлаб приходил весь измазанный зеленкой и заклеенный лейкопластырем, иногда он подолгу бюллетенил. Видно, борьба за место директора давалась ему нелегко, а кольчугу, похоже, так и не удалось добыть.

Часть вторая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОБЕГ ВОЛШЕБНИКА

Нет, это звонил не завлаб. Димка Свиридов обычно не делал никакой паузы. Еще только сняв трубку и не донеся ее до уха, Коньшин слышал быстрый, нетерпеливый голос своего начальника: «Алле! Алле! Все спишь, холостяк! Ну ты даешь! Все девушки на уме! А кто работать будет? Слон? Слушай, что я придумал! Гениальная идея! Еще похлеще, чем с Африкой!..»

Сейчас была пауза. Трубка молчала, хотя Петр Кириллович явно слышал чье-то дыхание.

– Я вас слушаю… Алло? Я вас слушаю.

Дыхание усилилось и превратилось в невнятный шелест.

– Да говорите же! Я вас слушаю!

– Петр… Кириллович?

– Да.

– Это я…

Голос был женский, почти детский.

– Кто вы?

– Я Света… Не помните?

– Что-то…

– Вчера в парке…

– Ах, Света… Куда вы исчезли, Светочка?

– Это вы исчезли. – Голос в трубке замолк. Пауза. Потом снова послышался шелест. – Но я нашла вас… Я так волновалась… Словно чувствовала…

Коньшин вспомнил легкие шаги, когда он лежал на холодной, пахнущей осенью земле. Шаги сестры милосердия… Шаги спасения, жизни… Прикосновение теплых рук ко лбу.

– Вы… отвезли меня домой? Я плохо помню.

– Да… Как вы себя чувствуете? – в голосе девушки было беспокойство.

– Неплохо.

– У вас ничего не болит?

– Почти.

– Это… Это правда?

– Я взяла у вас семь рублей… На такси… У меня не было.

– Неловко так получилось… Доставил вам столько хлопот.

– Что вы… – Коньшин почувствовал, как Света улыбнулась в трубку. – Зато я увидела, как живут холостяки.

– Ну и как же?

– У вас красиво… чисто… Я даже удивилась. Не у каждой женщины так чисто и уютно…

– Значит, вы были у меня…

– Конечно. Я уложила вас на кровать… Потом захлопнула дверь… Хорошо, что у вас английский замок… Но сначала я посчитала у вас пульс.

– И как?

– Восемьдесят. Поэтому я ушла… А то бы дежурила у вас до утра…

– Если бы я знал! Было бы сто двадцать. Какая же вы все-таки умница. Чем мне отблагодарить вас?

– Вы уже. Мне было интересно с вами.

– Представляю. Особенно в конце.

– Вы же не виноваты. Этот подонок… Петр Кириллович.

– Что, моя спасительница?

– У вас сегодня день рождения.

– Да. Откуда вы знаете?

– Вы говорили. Обещали отметить. Забыли?

– Начисто.

– Давайте уедем за город? А, Петр Кириллович? Неплохая идея?

– Неплохая.

Сердце Петра Кирилловича упало, потом подскочило к горлу и бешено забилось.

– Тогда я жду вас у Савеловского. У табачного киоска. Знаете?

– Найду.

– Узнаете?

– Постараюсь.

Они еще издали встретились глазами. Света была одета просто, по спортивному – джинсы, майка, через плечо кофта – и со своей косой казалась совсем девочкой. Она держала в руках большую сумку.

– Здесь еда и вино. А цветы я вам подарю лесные.

– Идет. – Он поцеловал ее в щеку.

– Здорово, – сказала Света. – Как же будет сегодня здорово. Вы ничего не чувствуете?

– Чувствую.. Будет действительно здорово! Побежали, вот наша электричка!

Но однажды весенним утром, ярким утром позднего февраля – этот период в средней России зовется весною света – Петр Кириллович ощутил тревожную боль в сердце. Эта боль не была сладкой, щемящей болью, которая возникает почти у каждого, когда человек понимает, что темная, длинная, мертвая зима позади, что впереди солнце, зелень, щебет радостных птиц, может быть, шум моря; моря, которое, кажется, живет только одним – терпеливо ждет своего часа, когда горы уйдут под землю, и что можно будет опять разлиться по всему земному шару, опять стать хозяином всего-всего, заключить в свои объятия, взять под свой контроль непослушную, непонятную жизнь, которая научилась обходиться почти без него, моря; жизнь, которая зачем-то убивает себя сама, хотя пространства на планете много и лицо которой почему-то всегда обращено не к нему, морю, прародителю всего сущего, а к звездам; еще с самого начала, с самого первого мига, едва жизнь открыла глаза, она сразу обратила их к звездам: и человек, и муравьи, и птицы; эту жизнь можно опять взять под свой контроль и постараться никогда-никогда не выпускать из своих темных объятий, надежно спрятать в тяжелых глубинах, чтобы не возник соблазн у жизни смотреть на звезды…

Нет, боль в сердце Петра Кирилловича не была весенней болью. Он почувствовал – случилось что-то с сыном.

И тогда он не выдержал и помчался в аэропорт. Он проделал весь путь до Покровского за шесть часов и приехал уже поздно вечером, когда над селом, Доном, лесом распласталось предвесеннее небо, хрусткое от молодого льда.

Было очень тихо. Казалось, Петр Кириллович находится в мире, из которого выкачали воздух и поэтому исчезли все звуки. Молчало село, молчал Дон, молчал лес, молчало небо. И за окном так же безмолвно двигались люди.

За два года почти ничего не изменилось в его бывшем доме. Так же вся семья жила па кухне, так же вокруг следы поспешности и запустения.

Только вместо детской кроватки теперь стояла деревянная полутораспальная взрослая кровать, на которой скорчилась под одеялом маленькая фигурка. Рядом на тумбочке пузырьки с лекарствами, термометр, тарелка с остатками еды, бутылки из-под молока и кефира, игрушки…

Таня и Миркин здесь же. Бывшая жена сидит на кровати в ногах сына и проверяет тетрадки. Миркин расхаживает по кухне, заложив руки за спину. Тень от всклокоченной головы мечется по пыльным углам, по потолку, кажется, что раскачивает все тот же желтый абажур.

Они изменились за это время. Бывшая жена стала еще полнее, еще женственнее, ее лицо даже, кажется, помолодело. Миркин же постарел и как-то скрючился, словно дерево, пораженное болезнью. За спиной Миркин держал толстую тетрадь, и Коньшину показалось, что именно эта тетрадь и сосет соки из Миркина.

На мгновение у Петра Кирилловича появилось сильное желание войти в дом, вытолкнуть на улицу ненормального поэта, выбросить на свалку пустые бутылки, грязные тарелки, сломанные игрушки, натопить большую комнату-зал, перетащить туда кроватку с сыном, растереть его тельце горячей водой с камфорным спиртом и остаться навсегда в этом большом дощатом обрусевшем финском доме.

Но потом Коньшин взял себя в руки, спрыгнул с колоды, отнес ее на место и медленно побрел в сторону шоссе.

Из Москвы Коньшин послал Тане телеграмму, в которой он писал, что узнал о болезни мальчика и просит срочно сообщить телеграммой, чем он болен и не нужно ли какое лекарство. Ответа он не получил.

Петр Кириллович вызвал бывшую жену на телефонный разговор. Никто на почту не явился.

Тогда Коньшин взял отпуск без сохранения содержания, поселился в гостинице в областном центре рядом с Покровским и стал каждую ночь ездить в село.

Мальчик болел сильно. Весь красный, он то сидел на кроватке, теребя большого облезлого мишку, то спал неспокойным сном, разбросавшись по постели Мать все проверяла тетрадки, а поэт по-прежнему расхаживал по кухне.

Вскоре Коньшин догадался, что у мальчика было или воспаление легких, или сильная простуда, он кашлял, задыхался, хватаясь за горло и спину.

Петр Кириллович знал, где простудился его сын. Ведь он сам когда-то был мальчишкой и совсем нетрудно было встать на место сына, особенно когда тот оставался один в огромном пустом доме. Этот дом казался целым загадочным миром, который ждал своего исследователя. И мальчик – боже мой, Коньшин не знал даже имени своего сына! – наверное, принялся исследовать этот мир. Он лазил по замершим комнатам, с потолков которых свисали сосульки, а в углах притаились мохнатые чудовища; печка, обыкновенная печка, была вовсе не печкой, а одноглазым циклопом, сверлящим мальчика белым, поблескивающим ледяным зрачком.

Возможно, чтобы ступать бесшумно, мальчик ходил по покрытому инеем полу босиком. Может быть, он лизал сосульки. Конечно, лизал. Разве можно удержаться от соблазна сунуть в рот прекрасные, длинные, прозрачные, жгущие губы сосульки? Конечно нет!

Не исключена возможность, что мальчик забрался в ледяной сундук и немного там поспал, пока мать была в школе, а поэт читал в клубе удивленному народу свои странные стихи. Кто из мальчишек выдержит и не залезет в волшебный, полный ледяных сверкающих ценностей, сундук? Никто!

Сейчас была пауза. Трубка молчала, хотя Петр Кириллович явно слышал чье-то дыхание.

– Я вас слушаю… Алло? Я вас слушаю.

Дыхание усилилось и превратилось в невнятный шелест.

– Да говорите же! Я вас слушаю!

– Петр… Кириллович?

– Да.

– Это я…

Голос был женский, почти детский.

– Кто вы?

– Я Света… Не помните?

– Что-то…

– Вчера в парке…

– Ах, Света… Куда вы исчезли, Светочка?

– Это вы исчезли. – Голос в трубке замолк. Пауза. Потом снова послышался шелест. – Но я нашла вас… Я так волновалась… Словно чувствовала…

Коньшин вспомнил легкие шаги, когда он лежал на холодной, пахнущей осенью земле. Шаги сестры милосердия… Шаги спасения, жизни… Прикосновение теплых рук ко лбу.

– Вы… отвезли меня домой? Я плохо помню.

– Да… Как вы себя чувствуете? – в голосе девушки было беспокойство.

– Неплохо.

– У вас ничего не болит?

– Почти.

– Это… Это правда?

– Я взяла у вас семь рублей… На такси… У меня не было.

– Неловко так получилось… Доставил вам столько хлопот.

– Что вы… – Коньшин почувствовал, как Света улыбнулась в трубку. – Зато я увидела, как живут холостяки.

– Ну и как же?

– У вас красиво… чисто… Я даже удивилась. Не у каждой женщины так чисто и уютно…

– Значит, вы были у меня…

– Конечно. Я уложила вас на кровать… Потом захлопнула дверь… Хорошо, что у вас английский замок… Но сначала я посчитала у вас пульс.

– И как?

– Восемьдесят. Поэтому я ушла… А то бы дежурила у вас до утра…

– Если бы я знал! Было бы сто двадцать. Какая же вы все-таки умница. Чем мне отблагодарить вас?

– Вы уже. Мне было интересно с вами.

– Представляю. Особенно в конце.

– Вы же не виноваты. Этот подонок… Петр Кириллович.

– Что, моя спасительница?

– У вас сегодня день рождения.

– Да. Откуда вы знаете?

– Вы говорили. Обещали отметить. Забыли?

– Начисто.

– Давайте уедем за город? А, Петр Кириллович? Неплохая идея?

– Неплохая.

Сердце Петра Кирилловича упало, потом подскочило к горлу и бешено забилось.

– Тогда я жду вас у Савеловского. У табачного киоска. Знаете?

– Найду.

– Узнаете?

– Постараюсь.

Они еще издали встретились глазами. Света была одета просто, по спортивному – джинсы, майка, через плечо кофта – и со своей косой казалась совсем девочкой. Она держала в руках большую сумку.

– Здесь еда и вино. А цветы я вам подарю лесные.

– Идет. – Он поцеловал ее в щеку.

– Здорово, – сказала Света. – Как же будет сегодня здорово. Вы ничего не чувствуете?

– Чувствую.. Будет действительно здорово! Побежали, вот наша электричка!

* * *

Он сердцем чувствовал беду. После той странной, удивительной ночи, когда он висел на окне и подглядывал через стекло чужую жизнь и когда он понял, что у него есть сын и что в любом случае он не зря жил, ибо человек даже очень плохой или очень никчемный заслуживает оправдания и снисхождения, если от него отделился побег; с той ночи прошло почти два года, и он не знал больше ничего ни о своей бывшей жене, ни о сыне…Но однажды весенним утром, ярким утром позднего февраля – этот период в средней России зовется весною света – Петр Кириллович ощутил тревожную боль в сердце. Эта боль не была сладкой, щемящей болью, которая возникает почти у каждого, когда человек понимает, что темная, длинная, мертвая зима позади, что впереди солнце, зелень, щебет радостных птиц, может быть, шум моря; моря, которое, кажется, живет только одним – терпеливо ждет своего часа, когда горы уйдут под землю, и что можно будет опять разлиться по всему земному шару, опять стать хозяином всего-всего, заключить в свои объятия, взять под свой контроль непослушную, непонятную жизнь, которая научилась обходиться почти без него, моря; жизнь, которая зачем-то убивает себя сама, хотя пространства на планете много и лицо которой почему-то всегда обращено не к нему, морю, прародителю всего сущего, а к звездам; еще с самого начала, с самого первого мига, едва жизнь открыла глаза, она сразу обратила их к звездам: и человек, и муравьи, и птицы; эту жизнь можно опять взять под свой контроль и постараться никогда-никогда не выпускать из своих темных объятий, надежно спрятать в тяжелых глубинах, чтобы не возник соблазн у жизни смотреть на звезды…

Нет, боль в сердце Петра Кирилловича не была весенней болью. Он почувствовал – случилось что-то с сыном.

И тогда он не выдержал и помчался в аэропорт. Он проделал весь путь до Покровского за шесть часов и приехал уже поздно вечером, когда над селом, Доном, лесом распласталось предвесеннее небо, хрусткое от молодого льда.

Было очень тихо. Казалось, Петр Кириллович находится в мире, из которого выкачали воздух и поэтому исчезли все звуки. Молчало село, молчал Дон, молчал лес, молчало небо. И за окном так же безмолвно двигались люди.

За два года почти ничего не изменилось в его бывшем доме. Так же вся семья жила па кухне, так же вокруг следы поспешности и запустения.

Только вместо детской кроватки теперь стояла деревянная полутораспальная взрослая кровать, на которой скорчилась под одеялом маленькая фигурка. Рядом на тумбочке пузырьки с лекарствами, термометр, тарелка с остатками еды, бутылки из-под молока и кефира, игрушки…

Таня и Миркин здесь же. Бывшая жена сидит на кровати в ногах сына и проверяет тетрадки. Миркин расхаживает по кухне, заложив руки за спину. Тень от всклокоченной головы мечется по пыльным углам, по потолку, кажется, что раскачивает все тот же желтый абажур.

Они изменились за это время. Бывшая жена стала еще полнее, еще женственнее, ее лицо даже, кажется, помолодело. Миркин же постарел и как-то скрючился, словно дерево, пораженное болезнью. За спиной Миркин держал толстую тетрадь, и Коньшину показалось, что именно эта тетрадь и сосет соки из Миркина.

На мгновение у Петра Кирилловича появилось сильное желание войти в дом, вытолкнуть на улицу ненормального поэта, выбросить на свалку пустые бутылки, грязные тарелки, сломанные игрушки, натопить большую комнату-зал, перетащить туда кроватку с сыном, растереть его тельце горячей водой с камфорным спиртом и остаться навсегда в этом большом дощатом обрусевшем финском доме.

Но потом Коньшин взял себя в руки, спрыгнул с колоды, отнес ее на место и медленно побрел в сторону шоссе.

Из Москвы Коньшин послал Тане телеграмму, в которой он писал, что узнал о болезни мальчика и просит срочно сообщить телеграммой, чем он болен и не нужно ли какое лекарство. Ответа он не получил.

Петр Кириллович вызвал бывшую жену на телефонный разговор. Никто на почту не явился.

Тогда Коньшин взял отпуск без сохранения содержания, поселился в гостинице в областном центре рядом с Покровским и стал каждую ночь ездить в село.

Мальчик болел сильно. Весь красный, он то сидел на кроватке, теребя большого облезлого мишку, то спал неспокойным сном, разбросавшись по постели Мать все проверяла тетрадки, а поэт по-прежнему расхаживал по кухне.

Вскоре Коньшин догадался, что у мальчика было или воспаление легких, или сильная простуда, он кашлял, задыхался, хватаясь за горло и спину.

Петр Кириллович знал, где простудился его сын. Ведь он сам когда-то был мальчишкой и совсем нетрудно было встать на место сына, особенно когда тот оставался один в огромном пустом доме. Этот дом казался целым загадочным миром, который ждал своего исследователя. И мальчик – боже мой, Коньшин не знал даже имени своего сына! – наверное, принялся исследовать этот мир. Он лазил по замершим комнатам, с потолков которых свисали сосульки, а в углах притаились мохнатые чудовища; печка, обыкновенная печка, была вовсе не печкой, а одноглазым циклопом, сверлящим мальчика белым, поблескивающим ледяным зрачком.

Возможно, чтобы ступать бесшумно, мальчик ходил по покрытому инеем полу босиком. Может быть, он лизал сосульки. Конечно, лизал. Разве можно удержаться от соблазна сунуть в рот прекрасные, длинные, прозрачные, жгущие губы сосульки? Конечно нет!

Не исключена возможность, что мальчик забрался в ледяной сундук и немного там поспал, пока мать была в школе, а поэт читал в клубе удивленному народу свои странные стихи. Кто из мальчишек выдержит и не залезет в волшебный, полный ледяных сверкающих ценностей, сундук? Никто!