Страница:

— Господин президент, — вновь заговорил шотландец, который во всем этом многословии метра Минара ясно видел его трусость, — господин президент, позвольте мне, как говорят в парламенте, вернуть вас к вопросу, будто вы не президент, а обычный адвокат.

— Но мы, по-моему, как раз и обсуждаем этот вопрос, я бы сказал, мы в разгаре его обсуждения, — ответил Ми-нар, вернув себе прежнюю самоуверенность, поскольку диалог пошел по привычной ему форме.

— Прошу прощения, сударь, — заявил шотландец, — вы обратились непосредственно ко мне, но начиная с этого момента задаваемые мною вопросы будут не мои — это уже вопрос моего друга, потому что именно мой друг, а не я попросил узнать у вас ответ на такой вопрос: «Господин президент Минар, полагаете ли вы, что господин советник Дюбур должен быть приговорен к смерти?»

Ответ должен был быть весьма прост, ибо советник Дюбур был приговорен к смерти еще час назад, по поводу чего президент Минар уже выслушал поздравления своей семьи.

Однако, поскольку метр Минар полагал, что одно дело — признать в кругу семьи наличие подобного приговора, в то время как все остальные узнают о нем только завтра, а другое дело — услышать от шотландца нечто вовсе не похожее на поздравления, то он решил и далее придерживаться благоразумно избранной им системы.

— Что бы вам хотелось услышать в ответ, сударь? — вновь спросил он. — Я же не могу прямо здесь сообщить вам мнение моих собратьев; самое большее — я могу выразить лишь свое личное мнение.

— Господин президент, — произнес шотландец, — я настолько высоко ценю ваше личное мнение, что у меня нет нужды интересоваться мнением ваших собратьев и мне довольно услышать лишь ваше.

— А для чего оно вам требуется? — спросил президент, продолжая тактику уловок.

— Оно мне требуется для того, чтобы его знать, — ответил шотландец, решивший с метром Минаром действовать так, как поступает собака с зайцем: внимательно следить за всеми его петлями, пока он не окажется в безвыходном положении.

— О Господи, сударь, — заявил президент, вынужденный объясниться, — мое мнение об исходе подобных дел сформировалось уже давно.

Молодой человек не сводил глаз с г-на Минара, а тот, вопреки собственному желанию, опустил взор и медленно продолжал, точно понимая весомость каждого слова:

— Конечно, достойно сожаления приговаривать к смерти человека, который по своим личным качествам мог бы заслуживать общественное уважение, собрата, я бы сказал, почти что друга; однако, как вы видите из подлинного королевского письма, от суда ожидают окончания этого злосчастного процесса, после чего возможна передышка и переход к другим делам; его, действительно, пора кончать, и я не сомневаюсь в том, что если бы парламент получил вчера послание его величества, то бедный, несчастный советник, кого я обязан осудить как еретика, одновременно проявляя к нему искреннее сочувствие как к человеку, не мучился бы ожиданием приговора сегодня, да и в последующие дни.

— А значит, все же мой друг не бесцельно убил вчера Жюльена Френа? — спросил шотландец.

— Ничего подобного, — отвечал президент, — произошла небольшая задержка, вот и все.

— Но, в конце концов, задержка на сутки есть подаренные невинному двадцать четыре часа, а за двадцать четыре часа многое может перемениться.

— Сударь, — произнес президент Минар (будучи в прошлом адвокатом, он черпал силы в этой дискуссии), — вы все время называете советника Дюбура невинным?

— Я сужу о нем с точки зрения Господа, сударь, — сказал шотландец, сурово обращая палец к небесам.

— Да, — заметил президент, — а с точки зрения людей?

— А полагаете ли вы, метр Минар, — спросил шотландец, — что даже с точки зрения людей процесс был честным?

— Трое епископов осудили его, сударь, трое епископов вынесли одно и то же заключение — все три заключения совпали.

— А эти епископы не были ли в данном деле одновременно и судьями, и одной из сторон?

— Боюсь, что так, сударь; но как бы иначе гугенот смог обратиться к католическим епископам?

— А почему вы решили, что ему следует к ним обратиться, сударь?

— Это вопрос весьма серьезный, — заявил метр Минар, — и чреватый затруднениями.

— Так вот, похоже, этим вопросом парламент решил пренебречь.

— Вы верно сказали, сударь, — заметил президент.

— Что ж, сударь, мой соотечественник решил, что именно вам принадлежит честь организации этого осуждения.

И тут президенту вдруг стало стыдно отступить перед одним человеком после того, как он только что расхвастался перед десятью другими по поводу того самого поступка, в связи с которым ему сейчас задавались вопросы; обменявшись взглядами со своими родственниками, молчаливо поддержавшими его и придавшими тем самым ему сил, он сказал:

— Сударь, истина вынуждает меня заявить, что, действительно, при данных обстоятельствах я пожертвовал во имя долга самыми искренними, самыми нежными дружескими чувствами по отношению к своему собрату Дюбуру.

— А! — хмыкнул шотландец.

— Так вот, сударь, — спросил метр Минар, начавший терять терпение, — куда же мы движемся?

— К цели, и она уже близка.

— Послушайте, какое это имеет значение для вашего соотечественника, повлиял ли я на решимость членов парламента или не повлиял?

— Огромное.

— И в чем же оно заключается?

— А в том, что моему соотечественнику представляется, что вы, породив это дело, должны сами с ним покончить.

— Не понимаю, — пробормотал президент.

— Это очень просто: вместо того чтобы воспользоваться своим влиянием и обеспечить вынесение обвинительного приговора, сделайте то же самое и обеспечьте вынесение приговора оправдательного.

— Но, — тут выступил один из нетерпеливых племянников, — поскольку ваш советник Анн Дюбур уже приговорен, как же вы хотите, чтобы мой дядя теперь обеспечил его оправдание?

— Приговорен! — воскликнул шотландец. — Вы сказали, что советник Дюбур уже приговорен?

Президент бросил испуганный взгляд на проговорившегося племянника.

Но племянник не заметил этого взгляда или не счел нужным обратить на него внимание.

— Да, да, приговорен, — подтвердил он, — приговорен сегодня, в два часа дня… Дядя, ведь вы же именно так и сказали, или я ослышался?

— Вы не ослышались, сударь, — обратился шотландец к молодому человеку, истолковав молчание президента именно так, как его и следовало истолковать.

А затем он заявил Минару:

— Так, значит, сегодня, в два часа, советник Дюбур был приговорен?

— Да, сударь, — пробормотал Минар.

— Но к чему? К покаянию? Минар промолчал.

— К тюремному заключению?

Ответа со стороны президента не последовало. С каждым вопросом шотландца лицо его становилось все бледнее, при последнем же губы посинели.

— К смерти? — спросил он наконец.

Президент кивнул.

Как бы он ни уклонялся от ответа, кивок означал подтверждение.

— Ну, хватит! — заявил шотландец. — В конечном счете, пока человек еще не мертв, нельзя впадать в отчаяние, и, как говорит мой друг, поскольку вы это дело породили, вы можете с ним покончить.

— Каким образом?

— Обратившись к королю с просьбой об отмене приговора.

— Но, сударь, — возразил метр Минар (каждый раз, когда менялась обстановка разговора, он, казалось, делал прыжок через пропасть и тотчас же оказывался у края другой, однако тут же приходил в себя), — но, сударь, если бы у меня появилось намерение проявить милосердие к Анн Дюбуру, король бы никогда не согласился на это.

— Это почему же?

— Да хотя бы потому, что письмо, только что прочитанное вами, отчетливо выражает его волю.

— Да, на первый взгляд.

— Как это на первый взгляд?

— Тут нет ни малейших сомнений: письмо короля, как я уже имел честь вам сообщить, было завернуто в письмо герцога де Гиза. Так вот, это письмо герцога де Гиза, которое я вам еще не читал, я теперь прочту.

И молодой человек вновь достал пергамент; однако на этот раз, вместо того чтобы читать послание короля, он прочел письмо Франсуа Лотарингского.

Оно было составлено в следующих выражениях:

«Господин брат мой!

Вот, наконец, и письмо Его Величества; я с огромным трудом добился его подписи и вынужден был чуть ли не водить его пером, чтобы заставить короля начертать несчастные восемь букв, составляющих его имя. Похоже, в окружении Его Величества есть некий неизвестный друг этого проклятого еретика. Так поспешите же из опасения, что король может переменить свое решение или помиловать советника в случае его осуждения.

Ваш почтительный брат

Франсуа де Гиз.

17 декабря 1559 года от Рождества Христова».

Шотландец поднял голову.

— Вы хорошо все расслышали, сударь? — спросил он президента.

— Великолепно.

— Надо ли мне второй раз прочитать письмо из опасения, что какие-то моменты могли пройти мимо вашего внимания?

— Этого не требуется.

— Не хотите ли удостовериться, что здесь стоит подлинная подпись принца Лотарингского и настоящая его печать?

— Мне вполне достаточно ваших слов.

— Итак, какой же вывод вы делаете из этого письма?

— Что король колебался, прежде чем подписать, сударь, но в конце концов подписал.

— Однако подписал скрепя сердце, и если, к примеру, человек, подобный вам, господин президент, заявит коронованному ребенку, именуемому королем: «Государь, мы ради примера вынесли приговор советнику Дюбуру, но надо, чтобы ваше величество помиловали его ради торжества правосудия», то король, которому господин де Гиз вынужден был вложить в руку перо, чтобы он начертал восемь букв собственного имени, его помилует.

— А если моя совесть протестует против того, что вы от меня хотите, сударь? — спросил президент Минар, явно намереваясь сохранить за собой поле боя.

— Умоляю вас, сударь, не забывать о клятве, которую дал мой друг-шотландец, убивая Жюльена Френа, что он лишит жизни, как и секретаря, всех тех, кто прямо или косвенно способствовал бы вынесению приговора советнику Дюбуру.

В этот миг почти несомненно тень убитого канцеляриста, точно изображение, появившееся из волшебного фонаря, пробежала по стене столовой, и президент отвернулся, чтобы ее не видеть.

— То, что вы говорите, лишено смысла! — заявил он молодому человеку.

— Лишено смысла? Это почему, господин президент?

— Но ведь вы обратились ко мне с угрозой, ко мне, члену суда, и в моем собственном доме, в кругу моей семьи.

— Это для того, чтобы вы, сударь, задумавшись о доме и о семье, испытали чувство жалости хотя бы к самому себе, если уж Господь не вложил вам в сердце это чувство по отношению к другим.

— Мне представляется, сударь, что, вместо того чтобы раскаяться и принести извинения, вы продолжаете мне угрожать?

— Я уже сказал вам, сударь, что тот, кто убил Жюльена Френа, приговорил к смерти всех, кто помешает выпустить на свободу Анн Дюбура и спасти ему жизнь, причем он, опасаясь, что ему не поверят на слово, начал с убийства секретаря, и не столько потому, что считал его виновным, сколько потому, что хотел этой смертью дать повод противникам, какими бы высокопоставленными они ни были, для раздумий о своем спасении. Так вы попросите у короля помилования для Анн Дюбура? Я требую ответа от имени моего друга.

— А! Вы требуете ответа от имени убийцы, от имени головореза, от имени вора? — в отчаянии воскликнул президент.

— Прошу не забывать, сударь, — заявил молодой человек, — что вы вольны мне ответить «да» или «нет».

— А значит, я волен вам ответить «да» или «нет»?

— Вне всякого сомнения.

— Ну что ж, скажите вашему шотландцу, — прорычал президент, выведенный из себя самим хладнокровием собеседника, — скажите вашему шотландцу, что есть такой человек, по имени Антуан Минар, один из президентов суда, тот самый, кто лично осудил на смерть Анн Дюбура, и что этот президент не отступает от своего слова, и это он вам докажет завтра.

— Ну что ж, сударь, — без единого жеста и без малейшего намека на проявление чувств произнес Роберт Стюарт, повторяя почти те же самые слова, которые сейчас только были ему сказаны, — знайте же, что есть такой шотландец, тот самый, кто осудил на смерть господина Антуана Минара, одного из президентов суда, и что этот шотландец не отступает от своего слова, и это он вам докажет сегодня.

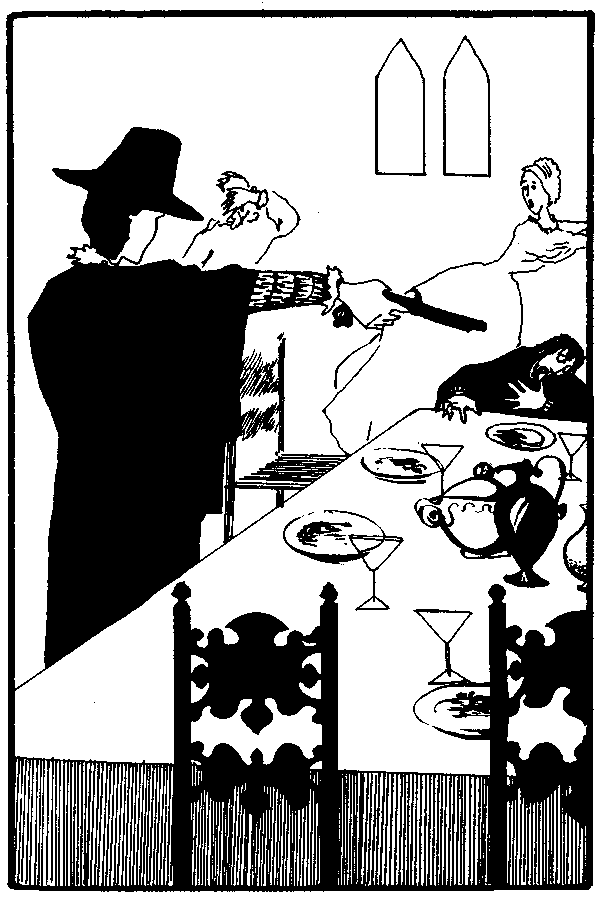

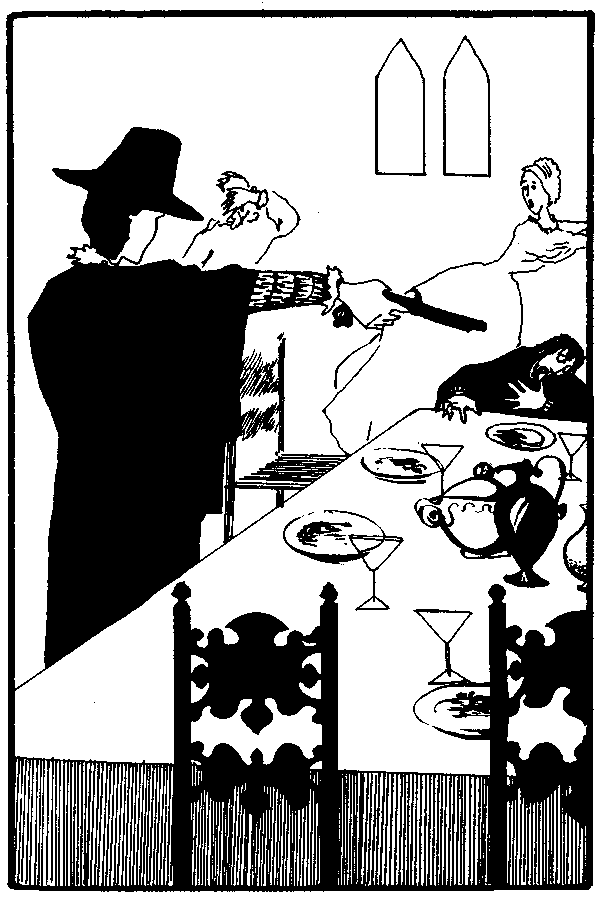

Произнося последние слова, Роберт Стюарт, сунувший правую руку под плащ, вынул один из пистолетов, бесшумно взвел курок и, прежде чем у кого-либо мелькнула мысль ему помешать, быстрым движением прицелился в г-на Минара, находившегося по другую сторону стола, — иными словами, почти в упор, и нажал на спуск.

Господин Минар опрокинулся навзничь вместе с креслом. Он был мертв. Если бы на месте семьи президента оказалась какая-нибудь другая, она бы, без сомнения, постаралась схватить убийцу; но тут ничего подобного не произошло: все родственники убитого президента помышляли только о собственной безопасности — одни кинулись в буфетную и стали испускать оттуда отчаянные крики, другие залезли под стол и боялись даже подать голос. Воцарилось всеобщее смятение, и Роберт Стюарт, в определенном смысле оставшийся один в этой столовой, откуда, казалось, все скрылись по тайному ходу, медленно удалился поступью льва, как сказал Данте, причем никто и не подумал воспрепятствовать ему.

IV. У ШОТЛАНДСКИХ ГОРЦЕВ

— Но мы, по-моему, как раз и обсуждаем этот вопрос, я бы сказал, мы в разгаре его обсуждения, — ответил Ми-нар, вернув себе прежнюю самоуверенность, поскольку диалог пошел по привычной ему форме.

— Прошу прощения, сударь, — заявил шотландец, — вы обратились непосредственно ко мне, но начиная с этого момента задаваемые мною вопросы будут не мои — это уже вопрос моего друга, потому что именно мой друг, а не я попросил узнать у вас ответ на такой вопрос: «Господин президент Минар, полагаете ли вы, что господин советник Дюбур должен быть приговорен к смерти?»

Ответ должен был быть весьма прост, ибо советник Дюбур был приговорен к смерти еще час назад, по поводу чего президент Минар уже выслушал поздравления своей семьи.

Однако, поскольку метр Минар полагал, что одно дело — признать в кругу семьи наличие подобного приговора, в то время как все остальные узнают о нем только завтра, а другое дело — услышать от шотландца нечто вовсе не похожее на поздравления, то он решил и далее придерживаться благоразумно избранной им системы.

— Что бы вам хотелось услышать в ответ, сударь? — вновь спросил он. — Я же не могу прямо здесь сообщить вам мнение моих собратьев; самое большее — я могу выразить лишь свое личное мнение.

— Господин президент, — произнес шотландец, — я настолько высоко ценю ваше личное мнение, что у меня нет нужды интересоваться мнением ваших собратьев и мне довольно услышать лишь ваше.

— А для чего оно вам требуется? — спросил президент, продолжая тактику уловок.

— Оно мне требуется для того, чтобы его знать, — ответил шотландец, решивший с метром Минаром действовать так, как поступает собака с зайцем: внимательно следить за всеми его петлями, пока он не окажется в безвыходном положении.

— О Господи, сударь, — заявил президент, вынужденный объясниться, — мое мнение об исходе подобных дел сформировалось уже давно.

Молодой человек не сводил глаз с г-на Минара, а тот, вопреки собственному желанию, опустил взор и медленно продолжал, точно понимая весомость каждого слова:

— Конечно, достойно сожаления приговаривать к смерти человека, который по своим личным качествам мог бы заслуживать общественное уважение, собрата, я бы сказал, почти что друга; однако, как вы видите из подлинного королевского письма, от суда ожидают окончания этого злосчастного процесса, после чего возможна передышка и переход к другим делам; его, действительно, пора кончать, и я не сомневаюсь в том, что если бы парламент получил вчера послание его величества, то бедный, несчастный советник, кого я обязан осудить как еретика, одновременно проявляя к нему искреннее сочувствие как к человеку, не мучился бы ожиданием приговора сегодня, да и в последующие дни.

— А значит, все же мой друг не бесцельно убил вчера Жюльена Френа? — спросил шотландец.

— Ничего подобного, — отвечал президент, — произошла небольшая задержка, вот и все.

— Но, в конце концов, задержка на сутки есть подаренные невинному двадцать четыре часа, а за двадцать четыре часа многое может перемениться.

— Сударь, — произнес президент Минар (будучи в прошлом адвокатом, он черпал силы в этой дискуссии), — вы все время называете советника Дюбура невинным?

— Я сужу о нем с точки зрения Господа, сударь, — сказал шотландец, сурово обращая палец к небесам.

— Да, — заметил президент, — а с точки зрения людей?

— А полагаете ли вы, метр Минар, — спросил шотландец, — что даже с точки зрения людей процесс был честным?

— Трое епископов осудили его, сударь, трое епископов вынесли одно и то же заключение — все три заключения совпали.

— А эти епископы не были ли в данном деле одновременно и судьями, и одной из сторон?

— Боюсь, что так, сударь; но как бы иначе гугенот смог обратиться к католическим епископам?

— А почему вы решили, что ему следует к ним обратиться, сударь?

— Это вопрос весьма серьезный, — заявил метр Минар, — и чреватый затруднениями.

— Так вот, похоже, этим вопросом парламент решил пренебречь.

— Вы верно сказали, сударь, — заметил президент.

— Что ж, сударь, мой соотечественник решил, что именно вам принадлежит честь организации этого осуждения.

И тут президенту вдруг стало стыдно отступить перед одним человеком после того, как он только что расхвастался перед десятью другими по поводу того самого поступка, в связи с которым ему сейчас задавались вопросы; обменявшись взглядами со своими родственниками, молчаливо поддержавшими его и придавшими тем самым ему сил, он сказал:

— Сударь, истина вынуждает меня заявить, что, действительно, при данных обстоятельствах я пожертвовал во имя долга самыми искренними, самыми нежными дружескими чувствами по отношению к своему собрату Дюбуру.

— А! — хмыкнул шотландец.

— Так вот, сударь, — спросил метр Минар, начавший терять терпение, — куда же мы движемся?

— К цели, и она уже близка.

— Послушайте, какое это имеет значение для вашего соотечественника, повлиял ли я на решимость членов парламента или не повлиял?

— Огромное.

— И в чем же оно заключается?

— А в том, что моему соотечественнику представляется, что вы, породив это дело, должны сами с ним покончить.

— Не понимаю, — пробормотал президент.

— Это очень просто: вместо того чтобы воспользоваться своим влиянием и обеспечить вынесение обвинительного приговора, сделайте то же самое и обеспечьте вынесение приговора оправдательного.

— Но, — тут выступил один из нетерпеливых племянников, — поскольку ваш советник Анн Дюбур уже приговорен, как же вы хотите, чтобы мой дядя теперь обеспечил его оправдание?

— Приговорен! — воскликнул шотландец. — Вы сказали, что советник Дюбур уже приговорен?

Президент бросил испуганный взгляд на проговорившегося племянника.

Но племянник не заметил этого взгляда или не счел нужным обратить на него внимание.

— Да, да, приговорен, — подтвердил он, — приговорен сегодня, в два часа дня… Дядя, ведь вы же именно так и сказали, или я ослышался?

— Вы не ослышались, сударь, — обратился шотландец к молодому человеку, истолковав молчание президента именно так, как его и следовало истолковать.

А затем он заявил Минару:

— Так, значит, сегодня, в два часа, советник Дюбур был приговорен?

— Да, сударь, — пробормотал Минар.

— Но к чему? К покаянию? Минар промолчал.

— К тюремному заключению?

Ответа со стороны президента не последовало. С каждым вопросом шотландца лицо его становилось все бледнее, при последнем же губы посинели.

— К смерти? — спросил он наконец.

Президент кивнул.

Как бы он ни уклонялся от ответа, кивок означал подтверждение.

— Ну, хватит! — заявил шотландец. — В конечном счете, пока человек еще не мертв, нельзя впадать в отчаяние, и, как говорит мой друг, поскольку вы это дело породили, вы можете с ним покончить.

— Каким образом?

— Обратившись к королю с просьбой об отмене приговора.

— Но, сударь, — возразил метр Минар (каждый раз, когда менялась обстановка разговора, он, казалось, делал прыжок через пропасть и тотчас же оказывался у края другой, однако тут же приходил в себя), — но, сударь, если бы у меня появилось намерение проявить милосердие к Анн Дюбуру, король бы никогда не согласился на это.

— Это почему же?

— Да хотя бы потому, что письмо, только что прочитанное вами, отчетливо выражает его волю.

— Да, на первый взгляд.

— Как это на первый взгляд?

— Тут нет ни малейших сомнений: письмо короля, как я уже имел честь вам сообщить, было завернуто в письмо герцога де Гиза. Так вот, это письмо герцога де Гиза, которое я вам еще не читал, я теперь прочту.

И молодой человек вновь достал пергамент; однако на этот раз, вместо того чтобы читать послание короля, он прочел письмо Франсуа Лотарингского.

Оно было составлено в следующих выражениях:

«Господин брат мой!

Вот, наконец, и письмо Его Величества; я с огромным трудом добился его подписи и вынужден был чуть ли не водить его пером, чтобы заставить короля начертать несчастные восемь букв, составляющих его имя. Похоже, в окружении Его Величества есть некий неизвестный друг этого проклятого еретика. Так поспешите же из опасения, что король может переменить свое решение или помиловать советника в случае его осуждения.

Ваш почтительный брат

Франсуа де Гиз.

17 декабря 1559 года от Рождества Христова».

Шотландец поднял голову.

— Вы хорошо все расслышали, сударь? — спросил он президента.

— Великолепно.

— Надо ли мне второй раз прочитать письмо из опасения, что какие-то моменты могли пройти мимо вашего внимания?

— Этого не требуется.

— Не хотите ли удостовериться, что здесь стоит подлинная подпись принца Лотарингского и настоящая его печать?

— Мне вполне достаточно ваших слов.

— Итак, какой же вывод вы делаете из этого письма?

— Что король колебался, прежде чем подписать, сударь, но в конце концов подписал.

— Однако подписал скрепя сердце, и если, к примеру, человек, подобный вам, господин президент, заявит коронованному ребенку, именуемому королем: «Государь, мы ради примера вынесли приговор советнику Дюбуру, но надо, чтобы ваше величество помиловали его ради торжества правосудия», то король, которому господин де Гиз вынужден был вложить в руку перо, чтобы он начертал восемь букв собственного имени, его помилует.

— А если моя совесть протестует против того, что вы от меня хотите, сударь? — спросил президент Минар, явно намереваясь сохранить за собой поле боя.

— Умоляю вас, сударь, не забывать о клятве, которую дал мой друг-шотландец, убивая Жюльена Френа, что он лишит жизни, как и секретаря, всех тех, кто прямо или косвенно способствовал бы вынесению приговора советнику Дюбуру.

В этот миг почти несомненно тень убитого канцеляриста, точно изображение, появившееся из волшебного фонаря, пробежала по стене столовой, и президент отвернулся, чтобы ее не видеть.

— То, что вы говорите, лишено смысла! — заявил он молодому человеку.

— Лишено смысла? Это почему, господин президент?

— Но ведь вы обратились ко мне с угрозой, ко мне, члену суда, и в моем собственном доме, в кругу моей семьи.

— Это для того, чтобы вы, сударь, задумавшись о доме и о семье, испытали чувство жалости хотя бы к самому себе, если уж Господь не вложил вам в сердце это чувство по отношению к другим.

— Мне представляется, сударь, что, вместо того чтобы раскаяться и принести извинения, вы продолжаете мне угрожать?

— Я уже сказал вам, сударь, что тот, кто убил Жюльена Френа, приговорил к смерти всех, кто помешает выпустить на свободу Анн Дюбура и спасти ему жизнь, причем он, опасаясь, что ему не поверят на слово, начал с убийства секретаря, и не столько потому, что считал его виновным, сколько потому, что хотел этой смертью дать повод противникам, какими бы высокопоставленными они ни были, для раздумий о своем спасении. Так вы попросите у короля помилования для Анн Дюбура? Я требую ответа от имени моего друга.

— А! Вы требуете ответа от имени убийцы, от имени головореза, от имени вора? — в отчаянии воскликнул президент.

— Прошу не забывать, сударь, — заявил молодой человек, — что вы вольны мне ответить «да» или «нет».

— А значит, я волен вам ответить «да» или «нет»?

— Вне всякого сомнения.

— Ну что ж, скажите вашему шотландцу, — прорычал президент, выведенный из себя самим хладнокровием собеседника, — скажите вашему шотландцу, что есть такой человек, по имени Антуан Минар, один из президентов суда, тот самый, кто лично осудил на смерть Анн Дюбура, и что этот президент не отступает от своего слова, и это он вам докажет завтра.

— Ну что ж, сударь, — без единого жеста и без малейшего намека на проявление чувств произнес Роберт Стюарт, повторяя почти те же самые слова, которые сейчас только были ему сказаны, — знайте же, что есть такой шотландец, тот самый, кто осудил на смерть господина Антуана Минара, одного из президентов суда, и что этот шотландец не отступает от своего слова, и это он вам докажет сегодня.

Произнося последние слова, Роберт Стюарт, сунувший правую руку под плащ, вынул один из пистолетов, бесшумно взвел курок и, прежде чем у кого-либо мелькнула мысль ему помешать, быстрым движением прицелился в г-на Минара, находившегося по другую сторону стола, — иными словами, почти в упор, и нажал на спуск.

Господин Минар опрокинулся навзничь вместе с креслом. Он был мертв. Если бы на месте семьи президента оказалась какая-нибудь другая, она бы, без сомнения, постаралась схватить убийцу; но тут ничего подобного не произошло: все родственники убитого президента помышляли только о собственной безопасности — одни кинулись в буфетную и стали испускать оттуда отчаянные крики, другие залезли под стол и боялись даже подать голос. Воцарилось всеобщее смятение, и Роберт Стюарт, в определенном смысле оставшийся один в этой столовой, откуда, казалось, все скрылись по тайному ходу, медленно удалился поступью льва, как сказал Данте, причем никто и не подумал воспрепятствовать ему.

IV. У ШОТЛАНДСКИХ ГОРЦЕВ

Было около восьми часов вечера, когда Роберт Стюарт вышел из дома метра Минара и в одиночестве вернулся на Старую улицу Тампль, которая в ту эпоху становилась ближе к ночи еще пустыннее, чем она выглядит сегодня, и произнес два выразительных слова, имея в виду тех двоих, что были им убиты:

— Уже двое!

Он не считал того, кого уложил на берегу Сены: то была расплата за друга — Медарда.

Оказавшись перед ратушей — иными словами, на Гревской площади, где казнили приговоренных, — он машинально обвел глазами это место, где обычно ставили виселицу, а потом подошел поближе.

— Вот здесь, — произнес он, — Анн Дюбур претерпит страдания за свой непокорный дух, если король его не помилует. Но как заставить короля его помиловать?

С этими словами он удалился.

Повернув на улицу Кожевников, он дошел до двери, над которой поскрипывала вывеска:

«МЕЧ КОРОЛЯ ФРАНЦИСКА I»

Какое-то мгновение он, казалось, хотел войти, но тут его осенило:

«Было бы непростительной глупостью зайти в эту таверну, — подумал он, — через десять минут тут будут лучники… Нет, пойду-ка я к Патрику».

Он быстро пересек улицу Кожевников и мост Нотр-Дам, по пути бросив взгляд на то место, где накануне он убил Жюльена Френа, затем, проследовав широким шагом через Сите и мост Сен-Мишель, вышел на улицу Баттуар-Сент-Андре.

Там, точно так же как это было на улице Кожевников, он остановился у дома с вывеской, похожей на предыдущую, только надпись на ней была другая:

«ШОТЛАНДСКИЙ ЧЕРТОПОЛОХ»

«Вот тут-то и живет Патрик Макферсон, — сказал он себе, поднимая голову, чтобы отыскать окно, — там, наверху, под самой крышей, есть маленькая комнатка, куда он приходит в те дни, когда свободен от дежурства в Лувре».

Всеми силами он старался разглядеть окно мансарды, но ему мешала выступающая кровля.

И тогда он толкнул дверь, которую, если бы она была

закрыта, он бы вышиб эфесом шпаги или рукояткой пистолета, но вдруг дверь отворилась сама и появился мужчина в форме лучника шотландской гвардии.

— Кто идет? — спросил он, почти приблизившись к молодому человеку.

— Соотечественник, — ответил наш герой по-шотландски.

— О-о, Роберт Стюарт! — воскликнул лучник.

— Он самый, мой дорогой Патрик.

— И какой случай занес тебя на эту улицу к моей двери в такой час? — спросил лучник, протягивая обе руки другу.

— Хочу попросить тебя об услуге, дорогой мой Патрик.

— Говори, только побыстрее.

— У тебя нет времени?

— Я тут ни при чем: понимаешь, поверка в Лувре в половине десятого, а на колокольне церкви святого Андрея только что пробило девять; ну, хорошо, слушаю.

— Друг мой, речь идет вот о чем. Последний эдикт выставил меня из моей гостиницы.

— Ах, да, я понимаю: ты той самой веры, и тебе нужны два поручителя-католика.

— Мне некогда было их искать, да мне их, наверно, и не найти; а если я буду этой ночью шататься по улицам Парижа, меня, возможно, арестуют. Ты сможешь на два-три дня разделить свою комнату со мной?

— Если тебе этого хочется, могу на две или три ночи, или вообще на все ночи в году, если это тебе доставит удовольствие; но что касается дней, то тут уже другое дело.

— А почему, Патрик? — спросил Роберт.

— Да потому, — ответил лучник со смущенно-тщеславным видом, — что, после того как я имел удовольствие видеть тебя в последний раз, я обрел шанс одержать победу.

— Ты, Патрик?

— Тебя это удивляет? — спросил лучник, переваливаясь с ноги на ногу.

— Нет, конечно; но это очень некстати, вот и все. Роберт, похоже, не собирался расспрашивать дальше; но самолюбию его соотечественника такая скромность казалась излишней.

— Да, дорогой мой, — заявил тот, — дело просто-напросто в том, что жена одного из советников парламента оказала мне честь влюбиться в меня по уши, и я, дорогой друг, со дня на день жду, что буду иметь честь ее принять.

— Дьявол! — взорвался Роберт. — Ну хорошо, Патрик, считай, что я ничего не говорил.

— С какой стати? Ты что, принимаешь мою откровенность за отказ? Полагаю, что в один прекрасный день эта добропорядочная дама, как говорит господин де Брантом, согласится подняться в мое роскошное жилище, и (заметь, это всего лишь предположение) тогда ты заранее уйдешь; в противном случае ты живешь у меня вплоть до того самого дня, когда тебе разонравится у меня жить; согласись, может ли что-нибудь быть лучше?

— Вот именно, дорогой Патрик, — согласился Роберт (он отказался бы от своего плана лишь с величайшим сожалением), — принимаю твое предложение с признательностью и с нетерпением буду ждать, когда выпадет случай отплатить тебе тем же, в какой бы форме ни удалось бы это сделать.

— Отлично! — воскликнул Патрик, — но разве с друзьями, с соотечественниками, с шотландцами говорят о признательности? Это похоже на… Э, подожди-ка!

— Что такое? — спросил Роберт.

— О! Одна идея! — громко произнес Патрик; его, похоже, внезапно осенила какая-то мысль.

— О чем речь? Ну, говори же!

— Друг мой, — начал Патрик, — ты можешь оказать мне большую услугу.

— Большую услугу?

— Огромную услугу.

— Говори, я в твоем распоряжении.

— Спасибо! Только…

— Ну, договаривай же!

— Ты знаешь, что мы с тобой одного роста?

— Приблизительно.

— Одного телосложения?

— Я так полагаю.

— Встань на лунный свет, я на тебя посмотрю. Роберт выполнил просьбу друга.

— А ты знаешь, что у тебя великолепный камзол? -продолжал Патрик, распахнув плащ друга.

— Ну уж и великолепный!

— И совсем новый.

— Я купил его три дня назад.

— Правда, немного темноват, — заметил Патрик, — но она увидит в этом желание получше спрятаться от посторонних взглядов.

— К чему ты клонишь?

— Вот к чему, дорогой Роберт: насколько приветлива ко мне дама моей мечты, настолько неприветлив ее муж. Дошло до того, что, проходя мимо лучника шотландской гвардии, он косит на него взглядом, преисполненным язвительности и злобы, так что ты понимаешь, какое у него будет выражение, когда он увидит шотландскую форму на площадке собственной лестницы.

— Понимаю великолепно.

— И эта женщина посоветовала мне, — продолжал Патрик, — более не показываться у нее в доме в моем национальном костюме. В результате этого я до самого конца дня размышлял, как честным путем раздобыть одежду, чтобы с успехом заменить мою собственную; твой костюм, хоть и довольно мрачен, но, пожалуй, именно из-за своего цвета поможет мне достигнуть той цели, на которую я рассчитываю. Одолжи мне его по дружбе на завтра, а я все устрою таким образом, что в следующие дни он мне не понадобится.

Последние слова шотландца, выражавшие исключительную уверенность в себе, характерную для его соотечественников не только в то время, но и в наши дни, заставили Роберта Стюарта улыбнуться.

— Моя одежда, мой кошелек и мое сердце всегда твои, дорогой друг, — ответил он. — Только учти, что, вероятно, мне самому придется выйти завтра, так что на этот случай одежда может оказаться мне все-таки необходима.

— Дьявол!

— Как говорил древний философ, все мое ношу с собой.

— Клянусь святым Дунстаном, это огорчительно!

— И меня приводит в отчаяние.

— К тому же, по правде говоря, чем больше я смотрю на твой камзол, тем больше мне кажется, что он сделан как раз на меня! — воскликнул Патрик.

— Это прямо-таки чудо, — сказал Роберт, казалось желая подтолкнуть своего друга на какое-нибудь новое предложение.

— А нет ли какого-нибудь средства избежать подобного неудобства?

— Я такого не знаю; но ты человек с воображением, ищи.

— Есть одно! — воскликнул Патрик.

— Какое?

— Оно годится, если муж твоей любовницы не испытывает такого же страха перед господами лучниками шотландской гвардии, как муж моей.

— У меня нет любовницы, Патрик, — серьезно произнес Роберт.

— Тогда вот что, — предложил лучник, увлеченный осуществлением своей идеи и, следовательно, не думающий ни о чем другом, — в таком случае тебе безразлично, какой будет у тебя костюм.

— Совершенно безразлично, — подтвердил молодой человек.

— Так вот, раз я беру твой, бери мой.

На этот раз Роберту Стюарту удалось подавить улыбку.

— Как это? — спросил он, точно до конца не понял.

— У тебя нет неприязни к шотландской форме?

— Ни малейшей.

— Что ж, если у тебя будет неотложная необходимость выйти — ты выйдешь в моей форме.

— Ты прав, действительно ничего не может быть проще.

— К тому же, это даст тебе право беспрепятственного входа в Лувр. Роберт задрожал от радости.

— Это мое заветное желание, — улыбаясь, признался он.

— Тогда отлично. До завтра!

— До завтра! — ответил Роберт Стюарт, пожимая руку другу.

Патрик задержал ее в своей руке.

— Ты забыл одну вещь, — заявил он.

— Какую?

— По правде говоря, весьма полезную: ключ от моей комнаты.

— Клянусь верой, действительно, полезную! — воскликнул Роберт. — Давай же!

— Бери! Доброй ночи, Роберт!

— Доброй ночи, Патрик!

И два молодых человека, во второй раз пожав друг другу руки, пошли каждый своей дорогой: Патрик — к дверям Лувра, Роберт — к двери Патрика.

Оставим того из них, кто направился в Лувр, куда он попал как раз вовремя, чтобы не опоздать на вечернюю поверку, и последуем за Робертом Стюартом. Повозившись с двумя или тремя дверями, он нашел, наконец, ту, к которой подошел его ключ.

В очаге догорала виноградная лоза, освещая комнатку юного гвардейца. Это была опрятная клетушка, похожая на жилище студента наших дней.

Там стояла аккуратно убранная кушетка, находился небольшой ларь, два соломенных стула и стол; на столе в керамическом кувшинчике с удлиненным горлышком еще дымился фитилек сальной свечки.

Роберт взял головешку и, раздув ее, зажег свечку от вспыхнувшего пламени.

После этого он уселся за небольшим столом и, опершись лбом о сомкнутые ладони, глубоко задумался.

«Так вот, — наконец сказал он самому себе, отбрасывая волосы со лба, словно снимая огромную тяжесть, — так вот, я напишу королю».

И он поднялся.

На плите очага он нашел перо и пузырек с чернилами; но, как он ни искал, ни в ящике стола, ни в одном из трех ящиков ларя он не нашел и намека ни на бумагу, ни на пергамент.

Он продолжил поиски, но тщетно: его товарищ несомненно израсходовал последний листочек на письмо своей советнице.

И в отчаянии он вновь уселся за стол.

— О! — произнес он, — из-за отсутствия какого-то клочка бумаги я не смогу испробовать это последнее средство?

Пробило десять; в те времена, в отличие от наших дней, торговцы не работали до полуночи, так что затруднение было нешуточным.

Но вдруг он вспомнил про письмо короля, которое было при нем, и достал его из-за пазухи, решив использовать для своего замысла оборотную сторону листка.

— Уже двое!

Он не считал того, кого уложил на берегу Сены: то была расплата за друга — Медарда.

Оказавшись перед ратушей — иными словами, на Гревской площади, где казнили приговоренных, — он машинально обвел глазами это место, где обычно ставили виселицу, а потом подошел поближе.

— Вот здесь, — произнес он, — Анн Дюбур претерпит страдания за свой непокорный дух, если король его не помилует. Но как заставить короля его помиловать?

С этими словами он удалился.

Повернув на улицу Кожевников, он дошел до двери, над которой поскрипывала вывеска:

«МЕЧ КОРОЛЯ ФРАНЦИСКА I»

Какое-то мгновение он, казалось, хотел войти, но тут его осенило:

«Было бы непростительной глупостью зайти в эту таверну, — подумал он, — через десять минут тут будут лучники… Нет, пойду-ка я к Патрику».

Он быстро пересек улицу Кожевников и мост Нотр-Дам, по пути бросив взгляд на то место, где накануне он убил Жюльена Френа, затем, проследовав широким шагом через Сите и мост Сен-Мишель, вышел на улицу Баттуар-Сент-Андре.

Там, точно так же как это было на улице Кожевников, он остановился у дома с вывеской, похожей на предыдущую, только надпись на ней была другая:

«ШОТЛАНДСКИЙ ЧЕРТОПОЛОХ»

«Вот тут-то и живет Патрик Макферсон, — сказал он себе, поднимая голову, чтобы отыскать окно, — там, наверху, под самой крышей, есть маленькая комнатка, куда он приходит в те дни, когда свободен от дежурства в Лувре».

Всеми силами он старался разглядеть окно мансарды, но ему мешала выступающая кровля.

И тогда он толкнул дверь, которую, если бы она была

закрыта, он бы вышиб эфесом шпаги или рукояткой пистолета, но вдруг дверь отворилась сама и появился мужчина в форме лучника шотландской гвардии.

— Кто идет? — спросил он, почти приблизившись к молодому человеку.

— Соотечественник, — ответил наш герой по-шотландски.

— О-о, Роберт Стюарт! — воскликнул лучник.

— Он самый, мой дорогой Патрик.

— И какой случай занес тебя на эту улицу к моей двери в такой час? — спросил лучник, протягивая обе руки другу.

— Хочу попросить тебя об услуге, дорогой мой Патрик.

— Говори, только побыстрее.

— У тебя нет времени?

— Я тут ни при чем: понимаешь, поверка в Лувре в половине десятого, а на колокольне церкви святого Андрея только что пробило девять; ну, хорошо, слушаю.

— Друг мой, речь идет вот о чем. Последний эдикт выставил меня из моей гостиницы.

— Ах, да, я понимаю: ты той самой веры, и тебе нужны два поручителя-католика.

— Мне некогда было их искать, да мне их, наверно, и не найти; а если я буду этой ночью шататься по улицам Парижа, меня, возможно, арестуют. Ты сможешь на два-три дня разделить свою комнату со мной?

— Если тебе этого хочется, могу на две или три ночи, или вообще на все ночи в году, если это тебе доставит удовольствие; но что касается дней, то тут уже другое дело.

— А почему, Патрик? — спросил Роберт.

— Да потому, — ответил лучник со смущенно-тщеславным видом, — что, после того как я имел удовольствие видеть тебя в последний раз, я обрел шанс одержать победу.

— Ты, Патрик?

— Тебя это удивляет? — спросил лучник, переваливаясь с ноги на ногу.

— Нет, конечно; но это очень некстати, вот и все. Роберт, похоже, не собирался расспрашивать дальше; но самолюбию его соотечественника такая скромность казалась излишней.

— Да, дорогой мой, — заявил тот, — дело просто-напросто в том, что жена одного из советников парламента оказала мне честь влюбиться в меня по уши, и я, дорогой друг, со дня на день жду, что буду иметь честь ее принять.

— Дьявол! — взорвался Роберт. — Ну хорошо, Патрик, считай, что я ничего не говорил.

— С какой стати? Ты что, принимаешь мою откровенность за отказ? Полагаю, что в один прекрасный день эта добропорядочная дама, как говорит господин де Брантом, согласится подняться в мое роскошное жилище, и (заметь, это всего лишь предположение) тогда ты заранее уйдешь; в противном случае ты живешь у меня вплоть до того самого дня, когда тебе разонравится у меня жить; согласись, может ли что-нибудь быть лучше?

— Вот именно, дорогой Патрик, — согласился Роберт (он отказался бы от своего плана лишь с величайшим сожалением), — принимаю твое предложение с признательностью и с нетерпением буду ждать, когда выпадет случай отплатить тебе тем же, в какой бы форме ни удалось бы это сделать.

— Отлично! — воскликнул Патрик, — но разве с друзьями, с соотечественниками, с шотландцами говорят о признательности? Это похоже на… Э, подожди-ка!

— Что такое? — спросил Роберт.

— О! Одна идея! — громко произнес Патрик; его, похоже, внезапно осенила какая-то мысль.

— О чем речь? Ну, говори же!

— Друг мой, — начал Патрик, — ты можешь оказать мне большую услугу.

— Большую услугу?

— Огромную услугу.

— Говори, я в твоем распоряжении.

— Спасибо! Только…

— Ну, договаривай же!

— Ты знаешь, что мы с тобой одного роста?

— Приблизительно.

— Одного телосложения?

— Я так полагаю.

— Встань на лунный свет, я на тебя посмотрю. Роберт выполнил просьбу друга.

— А ты знаешь, что у тебя великолепный камзол? -продолжал Патрик, распахнув плащ друга.

— Ну уж и великолепный!

— И совсем новый.

— Я купил его три дня назад.

— Правда, немного темноват, — заметил Патрик, — но она увидит в этом желание получше спрятаться от посторонних взглядов.

— К чему ты клонишь?

— Вот к чему, дорогой Роберт: насколько приветлива ко мне дама моей мечты, настолько неприветлив ее муж. Дошло до того, что, проходя мимо лучника шотландской гвардии, он косит на него взглядом, преисполненным язвительности и злобы, так что ты понимаешь, какое у него будет выражение, когда он увидит шотландскую форму на площадке собственной лестницы.

— Понимаю великолепно.

— И эта женщина посоветовала мне, — продолжал Патрик, — более не показываться у нее в доме в моем национальном костюме. В результате этого я до самого конца дня размышлял, как честным путем раздобыть одежду, чтобы с успехом заменить мою собственную; твой костюм, хоть и довольно мрачен, но, пожалуй, именно из-за своего цвета поможет мне достигнуть той цели, на которую я рассчитываю. Одолжи мне его по дружбе на завтра, а я все устрою таким образом, что в следующие дни он мне не понадобится.

Последние слова шотландца, выражавшие исключительную уверенность в себе, характерную для его соотечественников не только в то время, но и в наши дни, заставили Роберта Стюарта улыбнуться.

— Моя одежда, мой кошелек и мое сердце всегда твои, дорогой друг, — ответил он. — Только учти, что, вероятно, мне самому придется выйти завтра, так что на этот случай одежда может оказаться мне все-таки необходима.

— Дьявол!

— Как говорил древний философ, все мое ношу с собой.

— Клянусь святым Дунстаном, это огорчительно!

— И меня приводит в отчаяние.

— К тому же, по правде говоря, чем больше я смотрю на твой камзол, тем больше мне кажется, что он сделан как раз на меня! — воскликнул Патрик.

— Это прямо-таки чудо, — сказал Роберт, казалось желая подтолкнуть своего друга на какое-нибудь новое предложение.

— А нет ли какого-нибудь средства избежать подобного неудобства?

— Я такого не знаю; но ты человек с воображением, ищи.

— Есть одно! — воскликнул Патрик.

— Какое?

— Оно годится, если муж твоей любовницы не испытывает такого же страха перед господами лучниками шотландской гвардии, как муж моей.

— У меня нет любовницы, Патрик, — серьезно произнес Роберт.

— Тогда вот что, — предложил лучник, увлеченный осуществлением своей идеи и, следовательно, не думающий ни о чем другом, — в таком случае тебе безразлично, какой будет у тебя костюм.

— Совершенно безразлично, — подтвердил молодой человек.

— Так вот, раз я беру твой, бери мой.

На этот раз Роберту Стюарту удалось подавить улыбку.

— Как это? — спросил он, точно до конца не понял.

— У тебя нет неприязни к шотландской форме?

— Ни малейшей.

— Что ж, если у тебя будет неотложная необходимость выйти — ты выйдешь в моей форме.

— Ты прав, действительно ничего не может быть проще.

— К тому же, это даст тебе право беспрепятственного входа в Лувр. Роберт задрожал от радости.

— Это мое заветное желание, — улыбаясь, признался он.

— Тогда отлично. До завтра!

— До завтра! — ответил Роберт Стюарт, пожимая руку другу.

Патрик задержал ее в своей руке.

— Ты забыл одну вещь, — заявил он.

— Какую?

— По правде говоря, весьма полезную: ключ от моей комнаты.

— Клянусь верой, действительно, полезную! — воскликнул Роберт. — Давай же!

— Бери! Доброй ночи, Роберт!

— Доброй ночи, Патрик!

И два молодых человека, во второй раз пожав друг другу руки, пошли каждый своей дорогой: Патрик — к дверям Лувра, Роберт — к двери Патрика.

Оставим того из них, кто направился в Лувр, куда он попал как раз вовремя, чтобы не опоздать на вечернюю поверку, и последуем за Робертом Стюартом. Повозившись с двумя или тремя дверями, он нашел, наконец, ту, к которой подошел его ключ.

В очаге догорала виноградная лоза, освещая комнатку юного гвардейца. Это была опрятная клетушка, похожая на жилище студента наших дней.

Там стояла аккуратно убранная кушетка, находился небольшой ларь, два соломенных стула и стол; на столе в керамическом кувшинчике с удлиненным горлышком еще дымился фитилек сальной свечки.

Роберт взял головешку и, раздув ее, зажег свечку от вспыхнувшего пламени.

После этого он уселся за небольшим столом и, опершись лбом о сомкнутые ладони, глубоко задумался.

«Так вот, — наконец сказал он самому себе, отбрасывая волосы со лба, словно снимая огромную тяжесть, — так вот, я напишу королю».

И он поднялся.

На плите очага он нашел перо и пузырек с чернилами; но, как он ни искал, ни в ящике стола, ни в одном из трех ящиков ларя он не нашел и намека ни на бумагу, ни на пергамент.

Он продолжил поиски, но тщетно: его товарищ несомненно израсходовал последний листочек на письмо своей советнице.

И в отчаянии он вновь уселся за стол.

— О! — произнес он, — из-за отсутствия какого-то клочка бумаги я не смогу испробовать это последнее средство?

Пробило десять; в те времена, в отличие от наших дней, торговцы не работали до полуночи, так что затруднение было нешуточным.

Но вдруг он вспомнил про письмо короля, которое было при нем, и достал его из-за пазухи, решив использовать для своего замысла оборотную сторону листка.