Страница:

Качество имеет большее значение, чем размер. Конечно, множество примеров подтверждают, что размеры государственного присутствия в экономике не оказывают заметного воздействия на показатели роста, в противоположность широко распространенному в 1970-1980-х гг. мнению. А вот слишком высокие налоги способны рано или поздно задушить предприятия (хотя нелишне будет здесь напомнить, что самые богатые граждане США переживали периоды небывалого роста налоговой нагрузки– если в 1920-е гг. ставка составляла 24 %, то в 1950-е гг. она превысила 90 %, – но для предприятий страны это время, в силу различных причин, явилось «золотым веком»: сегодняшняя ставка корпоративного налога не превышает 35 %). Гораздо большее значение, чем размеры государственного присутствия в экономике, имеет вопрос о направлении бюджетных расходов, о том, насколько производительно и эффективно они используются, а также проблема коррупции[22]. В то же время согласно данным последних исследований, выгоды от социальных расходов значительно превышают соответствующие затрать[23], а большинство государств, которые находятся в верхних строках рейтингов глобальной конкурентоспособности, являются одними из самых крупных «транжир»: источник их превосходства – огромный человеческий и организационный капитал. В одном из недавних исследований Всемирный банк попытался ответить на вопрос, почему при переезде человека из бедной страны в богатую, его заработок возрастает в 5-10 раз. Оказалось, что ответ кроется в ценности навыков, окружении человека и в качестве институтов, включая все виды управления, а также в верховенстве закона. Согласно расчетам исследователей благосостояние развитых стран на 80 %, а бедных стран на 60 % определяется этими нематериальными ценностями: «человеческий капитал и ценность институтов… составляют наибольшую часть национального богатства практически всех стран мира». Проведенный в рамках исследования регрессионный анализ позволяет сделать вывод о том, что на долю институтов приходится 57 % нематериального капитала, а на долю образования – 37 % (соответствующий рейтинг возглавляет Швейцария)[24].

Эта книга может быть проглочена за один присест, стать предметом вдумчивого чтения или использована в качестве практического руководства. В части I излагаются основы государственной стратегии. В главе 2 дано ее определение и рассматривается характер долгосрочных планов, а также их отличие от деловых и военных стратегий; основания стратегических провалов и наиболее распространенные причины допускаемых государством ошибок. В главе 3 анализируется предложение и спрос на действия государства, исторический контекст формирования современного правительства и результаты осуществлявшихся в последнее время реформ. В главе 4 рассматривается модель государственной стратегии и шаги, которые необходимо предпринять каждому правительству, желающему разработать эффективный долгосрочный план и успешно его осуществить. В части II мы глубже изучим основные проблемы, с которыми сталкивается современное государство. Глава 5 обращается к тому, какой из государственных структур должна быть поручена разработка стратегии и как привести эту деятельность в соответствие с другими функциями государственного управления, такими как политический менеджмент и коммуникация. В главе 6 исследуется природа знаний, на которых основывается стратегия, а в главе 7—способы преобразования планов в действия, а также достоинства и недостатки тех или иных целей. Глава 8 посвящена трудностям инновационной деятельности и принятию положительных рисков, а в главе 9 рассматриваются идущие рука об руку с ними проблемы отрицательных рисков и поддержания жизнеспособности стратегии. В главе 10 находятся проблемы преодоления организационных границ («интегрированное правительство»). В главе 11 мы пытаемся выяснить, почему все более важной стратегической целью становится изменение поведения и культуры, а в главе 12 приводим доводы в пользу важности доверия, как очевидной цели стратегии. Глава 13 посвящена измерениям и оценке достигнутых успехов, а глава 14 – вопросам лидерства и его соотношения со стратегией. И наконец, в главе 15 части III все нити сходятся и подводится некий итог.

Надеюсь, что прочитав эту книгу, вы осознаете всю мудрость трех китайских пословиц, в которых упоминаются рыбы. Первая из них гласит, что «рыбы последними понимают, что такое вода». Имеется в виду, что постижение окружающего нас мира требует огромных усилий. Согласно второй, «волны выбрасывают на берег только мертвую рыбу» (всегда будьте самими собой, чтобы не оказаться рабом чуждых вам идей). И третья, авторство которой приписывают Лао-цзы: «Управление огромной страной подобно приготовлению маленьких рыбешек: главное – не передержать их на огне».

Часть I

Глава 2

Как читать эту книгу

Многие правительства не хотели бы ничего менять. Они спустя рукава управляют повседневной жизнью общества, с подозрением реагируют на любые предложения об изменениях или реформах, в худших случаях тяготея к хищническому поведению и угнетению. Даже лучшие из государственных служб рассматривают себя скорее в качестве «амортизатора», источника стабильности, жизненно необходимой в нашем изменчивом и нестабильном мире. К тому же правительства существуют в условиях непрерывного медийного освещения и замеров общественного мнения. Эта книга является попыткой помочь тем, кому достает отваги противостоять угрозе быть сбитым с курса в выявлении по-настоящему важных проблем и обеспечении общества тем, в чем оно действительно нуждается.Эта книга может быть проглочена за один присест, стать предметом вдумчивого чтения или использована в качестве практического руководства. В части I излагаются основы государственной стратегии. В главе 2 дано ее определение и рассматривается характер долгосрочных планов, а также их отличие от деловых и военных стратегий; основания стратегических провалов и наиболее распространенные причины допускаемых государством ошибок. В главе 3 анализируется предложение и спрос на действия государства, исторический контекст формирования современного правительства и результаты осуществлявшихся в последнее время реформ. В главе 4 рассматривается модель государственной стратегии и шаги, которые необходимо предпринять каждому правительству, желающему разработать эффективный долгосрочный план и успешно его осуществить. В части II мы глубже изучим основные проблемы, с которыми сталкивается современное государство. Глава 5 обращается к тому, какой из государственных структур должна быть поручена разработка стратегии и как привести эту деятельность в соответствие с другими функциями государственного управления, такими как политический менеджмент и коммуникация. В главе 6 исследуется природа знаний, на которых основывается стратегия, а в главе 7—способы преобразования планов в действия, а также достоинства и недостатки тех или иных целей. Глава 8 посвящена трудностям инновационной деятельности и принятию положительных рисков, а в главе 9 рассматриваются идущие рука об руку с ними проблемы отрицательных рисков и поддержания жизнеспособности стратегии. В главе 10 находятся проблемы преодоления организационных границ («интегрированное правительство»). В главе 11 мы пытаемся выяснить, почему все более важной стратегической целью становится изменение поведения и культуры, а в главе 12 приводим доводы в пользу важности доверия, как очевидной цели стратегии. Глава 13 посвящена измерениям и оценке достигнутых успехов, а глава 14 – вопросам лидерства и его соотношения со стратегией. И наконец, в главе 15 части III все нити сходятся и подводится некий итог.

Надеюсь, что прочитав эту книгу, вы осознаете всю мудрость трех китайских пословиц, в которых упоминаются рыбы. Первая из них гласит, что «рыбы последними понимают, что такое вода». Имеется в виду, что постижение окружающего нас мира требует огромных усилий. Согласно второй, «волны выбрасывают на берег только мертвую рыбу» (всегда будьте самими собой, чтобы не оказаться рабом чуждых вам идей). И третья, авторство которой приписывают Лао-цзы: «Управление огромной страной подобно приготовлению маленьких рыбешек: главное – не передержать их на огне».

Часть I

Глава 2

Что такое государственная стратегия?

Начнем с определений. Государственная стратегия – это систематическое использование государственными ведомствами находящихся в их распоряжении ресурсов и властных полномочий с целью достижения общественно значимых целей. В данном контексте слово «государственная» в равной мере относится к людям как к обществу и к формальным властным полномочиям государства. Само понятие «стратегия» происходит от древнегреческого слова strategos, объединившего в себе stratos (идея чего-либо повсеместно распространенного – в армии или среди множества людей) и agos (идея лидерства). Таким образом, мы попытаемся ответить на вопрос: способны ли образующие современное государство учреждения (число которых непрерывно возрастает), законы, службы, посольства, армии и лаборатории двигаться в едином направлении и служить интересам всего общества.

Далеко не всегда стратегия является возможной или адекватной. Конечно, если внешняя среда остается относительно стабильной и предсказуемой, то решение задачи по разработке стратегии существенно облегчается. С другой стороны, правительства, остающиеся у власти благодаря незначительному большинству правящей партии в парламенте или краткосрочным коалициям, министры, другие официальные лица, срок пребывания которых в должностях ограничен, и организационные культуры, ориентированные на то, «что скажут в новостях завтра», не слишком заинтересованы в стратегии. Они, скорее, повторяют про себя вопрос Граучо Маркса «А что мои потомки сделали для меня?»[25], или комментарий некоего, переписывавшегося с Макиавелли политика, уверенного в том, что правительством следует управлять «день за днем, отдавая распоряжения час за часом, потому что время – гораздо более могущественная сила, чем наши мозги». Но даже если госслужащие и хотели бы следовать стратегии, они далеко не всегда имеют в своем распоряжении механизм преобразования идей в действия: министры нажимают на акселератор, но все, что они слышат – звук работающего мотора при полной неподвижности. В то же время некоторые органы власти настолько глубоко погружены в протекающие в их недрах процессы, что им уже нет никакого дела, чему они собственно служат. Постепенно они утрачивают и чувство цели, и душу.

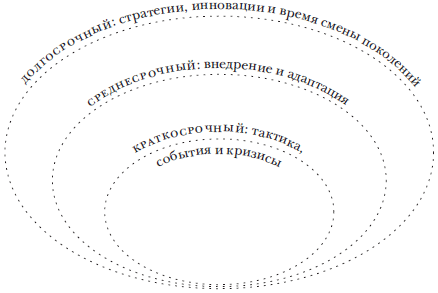

Тем не менее компетентные и ответственные организации готовы и в будущем отстаивать свои ценности и принципы, одновременно сосредоточивая внимание на трех различных горизонтах принятия решений (рис. 2.1):

• Краткосрочный горизонт повседневных кризисов и текущих проблем, от давления СМИ и политических противников до забастовок и сбоях в коммуникационных сетях. В некоторых случаях, будучи превратно истолкованными, подобные инциденты могут стать фатальными для политических лидеров или отдельных исполнителей.

• Среднесрочный горизонт проводимой политики и программ, где на первый план выходят качество и успех их исполнения. При этом большинство расходов уже произведены, а значительная часть программ реализована.

• Долгосрочный горизонт, в котором новые направления политики и стратегические инновации приобретают особенно большое значение с точки зрения выживания и достижения успеха. К этому же относится «поколенческий горизонт» таких вопросов, как пенсионное обеспечение и климатические изменения, когда правительству необходимо заглянуть в будущее по меньшей мере лет на 50.

Рис. 2.1. Горизонты принятия решений

Рис. 2.1. Горизонты принятия решений

В 1990-х гг. я часто выступал с лекциями в Университете государственной службы. Во время занятий я просил должностных лиц охарактеризовать типичные временные рамки, в которых разрабатываются планы и принимаются решения. Довольно часто удаленные от центров власти ведомства выстраивали свою деятельность, ориентируясь на долгосрочный горизонт, к примеру, разрабатывали оборонительные системы, которые могли быть приняты на вооружение не раньше чем через 20 лет, или готовили учебные планы для детей, которым еще примерно столько же предстояло проучиться в школе. Но чем ближе к центру власти они находились, тем короче становились временные горизонты. Казначейство заглядывало вперед немногим более чем на год (возможно, потому, что это был один из самых изменчивых за всю экономическую историю Великобритании период). Члены команды премьер-министра Джона Мейджора трудились от одной недели до другой, что было платой за незначительное парламентское большинство и наличие группы бунтарей в рядах его собственной консервативной партии.

Для того чтобы институты могли уделять должное внимание третьему горизонту, они нуждаются в стабильности и последовательности. В противном случае будущее становится слишком неопределенным. Но компетентные стратегические организации обучаются и продумывают свои действия сразу в трех временных горизонтах. Руководители государственных структур обязаны уделять большую часть времени первому и второму горизонтам. Однако никто не снимал с них ответственности и за решение долгосрочных проблем, а также за разгрузку определенной части своих сотрудников от давления повседневных забот (наиболее разумная пропорция распределения времени и людей 50:30:20). Ключевые сотрудники организации должны уметь работать в каждом из трех горизонтов, проецируя долгосрочные перспективы в настоящее. Вокруг них должны находиться специалисты, ответственные за работу со СМИ, за контроль процессов исполнения программ или долгосрочное планирование. В число последних обычно входят советники и члены круглых столов, отделений и команд различных учреждений, а также участники таких более формальных структур, как Генеральный комиссариат по планированию и наследующий ему Центр стратегического анализа во Франции, Бюро советников по европейской политике (BEPA) при Европейской комиссии, Научный совет (WRR)и Бюро по социальному и культурному планированию в Нидерландах, Отделение стратегий в Великобритании, Китайская академия общественных наук и Национальная комиссия по развитию и реформе в КНР, Финский инновационный фонд SITRA в Финляндии, и это лишь некоторые из действующих стратегических институтов. Исполняемые ими роли варьируются от разработки геополитических стратегий высшего порядка (создание союзов или поддержание обороноспособности) и уровня политэкономии (например, создание институтов, способных вести переговоры по поводу уровня дохода и социальных выплат) до стратегий на уровне систем оказания государственных услуг (создание нормативной и регуляторной базы, обеспечение свободного перемещения квалифицированной рабочей силы или осуществление реформ в должной последовательности с целью поддержания социальной уверенности и доверия).

Изучение наилучших стратегий позволяет составить четкое представление о целях разработчиков и способах их достижения, в которых и заключается источник вдохновляющей энергии. В сущности, стратегии могут быть очень простыми, основанными на элементарном понимании природы вещей (идея права на всеобщее медицинское обслуживание, открытие ключевых инфраструктурных отраслей для входа в них конкурирующих компаний или платных автомобильных дорог). В них могут быть творческие находки. Они могут представлять собой неожиданные комбинации: некоторые взятые сами по себе проблемы не поддаются решению, но в том или ином сочетании они внезапно становятся легко преодолимыми. Как сказал американский юрист Оливер Уэнделл Холмс: «Мне наплевать на простоту этой стороны сложности, но я готов положить жизнь на упрощение другой ее стороны». Отчасти разработка стратегий представляет собой линейный процесс, предусматривающий, однако, проработку некоторых вопросов до их упрощения, часто посредством не только логической дедукции, но и при помощи интуиции или подсознательных представлений. Общий урок стратегической практики состоит в том, что следствием чрезмерного усложнения становятся наихудшие решения. Наилучшие стратегии в большей степени основываются на опыте взращивания «стратегической интуиции», позволяющей схватывать суть вещей и подбирать работоспособные решения способами, которые могут быть поддержаны, но никак не заменены логическим анализом.

Вопросам стратегии посвящена обширная литература, в которой вы найдете и описания прозрений властителей в далеком прошлом и одержанных ими побед, и способы противостояния обрушивающимся на человека неприятностям. Основная масса этой литературы (от Сунь-цзы до Клаузевица и от Альфреда Чандлера до Майкла Портера) посвящена двум главным областям: войне (победе над врагом) и бизнесу (приобретению и удержанию конкурентных преимуществ)[26]. Руководители правительств и государственных организаций найдут в ней множество интересных стратегических решений. Мы можем выделить несколько общих для обеих групп принципов и факторов: поведение и менталитет конкурентов, критически важные ресурсы, моральный дух и мотивация реальной и метафорической пехоты, восприятие и действительность. Огромное количество источников, посвященных организационным изменениям, содержат претендующие на универсальность рекомендации, а также полезные рецепты, используя которые в динамичной политической среде сторонники перемен получают возможность привлечь на свою сторону колеблющихся или сопротивляющихся. В литературе делается акцент на важности решительных действий (и быстрых побед) с точки зрения завоевания доверия и формирования заинтересованных в изменениях групп (весьма близкая общественным движениям и гражданскому обществу тема). К какой бы области ни принадлежала организация, где бы она ни осуществляла деятельность, ее способности к познанию мира всегда ограничены. Факты могут быть искажены, в анализе могут быть допущены ошибки, события могут быть вызваны внешним вмешательством, а стратегии могут эволюционировать под влиянием жизненных реалий, но для всех областей остается справедливым сделанное две тысячи лет назад высказывание Сенеки: «Для тех, кто не знает, к какой гавани они направляются, ни один ветер не будет попутным»[27].

Несмотря на перечисленные выше общие черты стратегической деятельности, государственные ведомства довольно часто сталкиваются с принципиально иными трудностями. Стратегия государственной организации отнюдь не направлена на завоевание конкурентных преимуществ (несмотря на то, что соперничество с другими государственными учреждениями за территориальную юрисдикцию и ресурсы может иметь критически важное значение). Государственная организация имеет дело с весьма специфическими ограничениями (включая общественное мнение, политические фракции или возможности повышения налогов). Она может использовать уникальные стратегические инструменты (включая законодательство, налоги и регулирование). В процессе управления государственные организации, как правило, руководствуются большим количеством целей, действуя в более сложной и изменчивой среде, поскольку им приходится удовлетворять потребности представителей самых разных заинтересованных групп, хотя бы потому, что избиратели очень редко демонстрируют единодушие. Весьма вероятно, что государственные организации попытаются не просто приспособиться к внешней среде, но изменить ее. В общем случае они сталкиваются с более широким комплексом мотивов, включающим как внутренние движущие силы (забота о людях, обучение и защита), так и собственную выгоду.

Частично все названные различия находят отражение в только формирующемся корпусе литературы, посвященной стратегиям в государственных организациях[28], и в более обширном количестве источников по менеджменту и администрированию в государственном секторе[29]. Нельзя не упомянуть и о работах, в которых рассматриваются различные стратегические инструменты, включая качественные методы исследования и методы, предполагающие численное выражение всех возможных переменных[30].

Периодически возникающий во многих из названных источников вопрос звучит так: являются ли стратегические методы универсально применимыми во всех областях? С моей точки зрения, несмотря на то, что некоторые вопросы носят всеобщий характер, ответы на них индивидуальны: все хорошо продуманные стратегии во многом зависят от контекста, в котором они будут осуществляться. Или, как подчеркивал в своей классической работе «Бюрократия» Джеймс Уилсон, основные качества, необходимые для того, чтобы хорошо управлять тюрьмой, значительно отличаются от тех, что применяются для руководства школой или больницей. Детали стратегии по созданию новых рабочих мест будут значительно отличаться от положений долгосрочного плана по сокращению преступности[31]. Некоторые государственные службы, такие как почтовая или социальная, представляют собой крупные, разветвленные розничные и дистрибьюторские сети. Принципы организации такого рода деятельности во многом сходны с теми, которыми руководствуется частный сектор. Другие, такие как охрана общественного порядка или здравоохранение, существуют на пересечении мер государственного воздействия, традиционных профессий (богословия, права, медицины. – Прим. перев.) и существенной асимметрии власти и знания. В некоторых сферах общество придает основное значение надежности, которая обеспечивается высокой степенью интеграции и координации (например, в случаях кризисного менеджмента или на транспорте), а усовершенствования в других областях более вероятны в условиях децентрализации и расширения прав и возможностей.

Названные различия легко не заметить. Ведущие консалтинговые компании настаивают на том, что государственные и частные организации должны использовать одни и те же стратегические методы[32]. Некоторые из подобных методов могут продемонстрировать свою бесспорную эффективность в решении второстепенных задач, таких как организационный дизайн, внедрение технологий или тщательное планирование осуществления стратегии, последовательности действий и взаимозависимостей. Консультанты и советники могут сыграть неоценимую роль в случае, когда действительно необходимо использовать типовые подходы к разделению проблем на составляющие или в процессе систематического сведения воедино частей реализуемых планов. На протяжении многих лет эти методы были хлебом насущным для компетентных администраций, но государственные организации слишком часто утрачивают некогда приобретенные навыки. К тому же в тех областях, где главенствующую роль играют знания (например, в медицине), не говоря уже о столь важных для правительств вопросах, как легитимация, общественная стоимость и победа на предстоящих выборах, действенность типовых методов снижается. Более того, некритическое заимствование принятых в частном секторе методов способно нанести огромный вред, выражающийся в бумажной волоките, воспринимаемой обществом как ухудшение качества услуг или ограничение участия граждан в затрагивающих их интересы вопросах и демократии в целом под предлогом урезания расходов[33]. Типовые методы в равной степени бесполезны и в решении основных задач военных организаций. Да, они могут способствовать улучшению логистики или показателей призыва на воинскую службу, но не победе в войне.

Далеко не всегда стратегия является возможной или адекватной. Конечно, если внешняя среда остается относительно стабильной и предсказуемой, то решение задачи по разработке стратегии существенно облегчается. С другой стороны, правительства, остающиеся у власти благодаря незначительному большинству правящей партии в парламенте или краткосрочным коалициям, министры, другие официальные лица, срок пребывания которых в должностях ограничен, и организационные культуры, ориентированные на то, «что скажут в новостях завтра», не слишком заинтересованы в стратегии. Они, скорее, повторяют про себя вопрос Граучо Маркса «А что мои потомки сделали для меня?»[25], или комментарий некоего, переписывавшегося с Макиавелли политика, уверенного в том, что правительством следует управлять «день за днем, отдавая распоряжения час за часом, потому что время – гораздо более могущественная сила, чем наши мозги». Но даже если госслужащие и хотели бы следовать стратегии, они далеко не всегда имеют в своем распоряжении механизм преобразования идей в действия: министры нажимают на акселератор, но все, что они слышат – звук работающего мотора при полной неподвижности. В то же время некоторые органы власти настолько глубоко погружены в протекающие в их недрах процессы, что им уже нет никакого дела, чему они собственно служат. Постепенно они утрачивают и чувство цели, и душу.

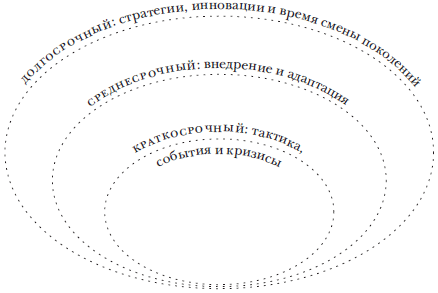

Тем не менее компетентные и ответственные организации готовы и в будущем отстаивать свои ценности и принципы, одновременно сосредоточивая внимание на трех различных горизонтах принятия решений (рис. 2.1):

• Краткосрочный горизонт повседневных кризисов и текущих проблем, от давления СМИ и политических противников до забастовок и сбоях в коммуникационных сетях. В некоторых случаях, будучи превратно истолкованными, подобные инциденты могут стать фатальными для политических лидеров или отдельных исполнителей.

• Среднесрочный горизонт проводимой политики и программ, где на первый план выходят качество и успех их исполнения. При этом большинство расходов уже произведены, а значительная часть программ реализована.

• Долгосрочный горизонт, в котором новые направления политики и стратегические инновации приобретают особенно большое значение с точки зрения выживания и достижения успеха. К этому же относится «поколенческий горизонт» таких вопросов, как пенсионное обеспечение и климатические изменения, когда правительству необходимо заглянуть в будущее по меньшей мере лет на 50.

В 1990-х гг. я часто выступал с лекциями в Университете государственной службы. Во время занятий я просил должностных лиц охарактеризовать типичные временные рамки, в которых разрабатываются планы и принимаются решения. Довольно часто удаленные от центров власти ведомства выстраивали свою деятельность, ориентируясь на долгосрочный горизонт, к примеру, разрабатывали оборонительные системы, которые могли быть приняты на вооружение не раньше чем через 20 лет, или готовили учебные планы для детей, которым еще примерно столько же предстояло проучиться в школе. Но чем ближе к центру власти они находились, тем короче становились временные горизонты. Казначейство заглядывало вперед немногим более чем на год (возможно, потому, что это был один из самых изменчивых за всю экономическую историю Великобритании период). Члены команды премьер-министра Джона Мейджора трудились от одной недели до другой, что было платой за незначительное парламентское большинство и наличие группы бунтарей в рядах его собственной консервативной партии.

Для того чтобы институты могли уделять должное внимание третьему горизонту, они нуждаются в стабильности и последовательности. В противном случае будущее становится слишком неопределенным. Но компетентные стратегические организации обучаются и продумывают свои действия сразу в трех временных горизонтах. Руководители государственных структур обязаны уделять большую часть времени первому и второму горизонтам. Однако никто не снимал с них ответственности и за решение долгосрочных проблем, а также за разгрузку определенной части своих сотрудников от давления повседневных забот (наиболее разумная пропорция распределения времени и людей 50:30:20). Ключевые сотрудники организации должны уметь работать в каждом из трех горизонтов, проецируя долгосрочные перспективы в настоящее. Вокруг них должны находиться специалисты, ответственные за работу со СМИ, за контроль процессов исполнения программ или долгосрочное планирование. В число последних обычно входят советники и члены круглых столов, отделений и команд различных учреждений, а также участники таких более формальных структур, как Генеральный комиссариат по планированию и наследующий ему Центр стратегического анализа во Франции, Бюро советников по европейской политике (BEPA) при Европейской комиссии, Научный совет (WRR)и Бюро по социальному и культурному планированию в Нидерландах, Отделение стратегий в Великобритании, Китайская академия общественных наук и Национальная комиссия по развитию и реформе в КНР, Финский инновационный фонд SITRA в Финляндии, и это лишь некоторые из действующих стратегических институтов. Исполняемые ими роли варьируются от разработки геополитических стратегий высшего порядка (создание союзов или поддержание обороноспособности) и уровня политэкономии (например, создание институтов, способных вести переговоры по поводу уровня дохода и социальных выплат) до стратегий на уровне систем оказания государственных услуг (создание нормативной и регуляторной базы, обеспечение свободного перемещения квалифицированной рабочей силы или осуществление реформ в должной последовательности с целью поддержания социальной уверенности и доверия).

Изучение наилучших стратегий позволяет составить четкое представление о целях разработчиков и способах их достижения, в которых и заключается источник вдохновляющей энергии. В сущности, стратегии могут быть очень простыми, основанными на элементарном понимании природы вещей (идея права на всеобщее медицинское обслуживание, открытие ключевых инфраструктурных отраслей для входа в них конкурирующих компаний или платных автомобильных дорог). В них могут быть творческие находки. Они могут представлять собой неожиданные комбинации: некоторые взятые сами по себе проблемы не поддаются решению, но в том или ином сочетании они внезапно становятся легко преодолимыми. Как сказал американский юрист Оливер Уэнделл Холмс: «Мне наплевать на простоту этой стороны сложности, но я готов положить жизнь на упрощение другой ее стороны». Отчасти разработка стратегий представляет собой линейный процесс, предусматривающий, однако, проработку некоторых вопросов до их упрощения, часто посредством не только логической дедукции, но и при помощи интуиции или подсознательных представлений. Общий урок стратегической практики состоит в том, что следствием чрезмерного усложнения становятся наихудшие решения. Наилучшие стратегии в большей степени основываются на опыте взращивания «стратегической интуиции», позволяющей схватывать суть вещей и подбирать работоспособные решения способами, которые могут быть поддержаны, но никак не заменены логическим анализом.

Вопросам стратегии посвящена обширная литература, в которой вы найдете и описания прозрений властителей в далеком прошлом и одержанных ими побед, и способы противостояния обрушивающимся на человека неприятностям. Основная масса этой литературы (от Сунь-цзы до Клаузевица и от Альфреда Чандлера до Майкла Портера) посвящена двум главным областям: войне (победе над врагом) и бизнесу (приобретению и удержанию конкурентных преимуществ)[26]. Руководители правительств и государственных организаций найдут в ней множество интересных стратегических решений. Мы можем выделить несколько общих для обеих групп принципов и факторов: поведение и менталитет конкурентов, критически важные ресурсы, моральный дух и мотивация реальной и метафорической пехоты, восприятие и действительность. Огромное количество источников, посвященных организационным изменениям, содержат претендующие на универсальность рекомендации, а также полезные рецепты, используя которые в динамичной политической среде сторонники перемен получают возможность привлечь на свою сторону колеблющихся или сопротивляющихся. В литературе делается акцент на важности решительных действий (и быстрых побед) с точки зрения завоевания доверия и формирования заинтересованных в изменениях групп (весьма близкая общественным движениям и гражданскому обществу тема). К какой бы области ни принадлежала организация, где бы она ни осуществляла деятельность, ее способности к познанию мира всегда ограничены. Факты могут быть искажены, в анализе могут быть допущены ошибки, события могут быть вызваны внешним вмешательством, а стратегии могут эволюционировать под влиянием жизненных реалий, но для всех областей остается справедливым сделанное две тысячи лет назад высказывание Сенеки: «Для тех, кто не знает, к какой гавани они направляются, ни один ветер не будет попутным»[27].

Несмотря на перечисленные выше общие черты стратегической деятельности, государственные ведомства довольно часто сталкиваются с принципиально иными трудностями. Стратегия государственной организации отнюдь не направлена на завоевание конкурентных преимуществ (несмотря на то, что соперничество с другими государственными учреждениями за территориальную юрисдикцию и ресурсы может иметь критически важное значение). Государственная организация имеет дело с весьма специфическими ограничениями (включая общественное мнение, политические фракции или возможности повышения налогов). Она может использовать уникальные стратегические инструменты (включая законодательство, налоги и регулирование). В процессе управления государственные организации, как правило, руководствуются большим количеством целей, действуя в более сложной и изменчивой среде, поскольку им приходится удовлетворять потребности представителей самых разных заинтересованных групп, хотя бы потому, что избиратели очень редко демонстрируют единодушие. Весьма вероятно, что государственные организации попытаются не просто приспособиться к внешней среде, но изменить ее. В общем случае они сталкиваются с более широким комплексом мотивов, включающим как внутренние движущие силы (забота о людях, обучение и защита), так и собственную выгоду.

Частично все названные различия находят отражение в только формирующемся корпусе литературы, посвященной стратегиям в государственных организациях[28], и в более обширном количестве источников по менеджменту и администрированию в государственном секторе[29]. Нельзя не упомянуть и о работах, в которых рассматриваются различные стратегические инструменты, включая качественные методы исследования и методы, предполагающие численное выражение всех возможных переменных[30].

Периодически возникающий во многих из названных источников вопрос звучит так: являются ли стратегические методы универсально применимыми во всех областях? С моей точки зрения, несмотря на то, что некоторые вопросы носят всеобщий характер, ответы на них индивидуальны: все хорошо продуманные стратегии во многом зависят от контекста, в котором они будут осуществляться. Или, как подчеркивал в своей классической работе «Бюрократия» Джеймс Уилсон, основные качества, необходимые для того, чтобы хорошо управлять тюрьмой, значительно отличаются от тех, что применяются для руководства школой или больницей. Детали стратегии по созданию новых рабочих мест будут значительно отличаться от положений долгосрочного плана по сокращению преступности[31]. Некоторые государственные службы, такие как почтовая или социальная, представляют собой крупные, разветвленные розничные и дистрибьюторские сети. Принципы организации такого рода деятельности во многом сходны с теми, которыми руководствуется частный сектор. Другие, такие как охрана общественного порядка или здравоохранение, существуют на пересечении мер государственного воздействия, традиционных профессий (богословия, права, медицины. – Прим. перев.) и существенной асимметрии власти и знания. В некоторых сферах общество придает основное значение надежности, которая обеспечивается высокой степенью интеграции и координации (например, в случаях кризисного менеджмента или на транспорте), а усовершенствования в других областях более вероятны в условиях децентрализации и расширения прав и возможностей.

Названные различия легко не заметить. Ведущие консалтинговые компании настаивают на том, что государственные и частные организации должны использовать одни и те же стратегические методы[32]. Некоторые из подобных методов могут продемонстрировать свою бесспорную эффективность в решении второстепенных задач, таких как организационный дизайн, внедрение технологий или тщательное планирование осуществления стратегии, последовательности действий и взаимозависимостей. Консультанты и советники могут сыграть неоценимую роль в случае, когда действительно необходимо использовать типовые подходы к разделению проблем на составляющие или в процессе систематического сведения воедино частей реализуемых планов. На протяжении многих лет эти методы были хлебом насущным для компетентных администраций, но государственные организации слишком часто утрачивают некогда приобретенные навыки. К тому же в тех областях, где главенствующую роль играют знания (например, в медицине), не говоря уже о столь важных для правительств вопросах, как легитимация, общественная стоимость и победа на предстоящих выборах, действенность типовых методов снижается. Более того, некритическое заимствование принятых в частном секторе методов способно нанести огромный вред, выражающийся в бумажной волоките, воспринимаемой обществом как ухудшение качества услуг или ограничение участия граждан в затрагивающих их интересы вопросах и демократии в целом под предлогом урезания расходов[33]. Типовые методы в равной степени бесполезны и в решении основных задач военных организаций. Да, они могут способствовать улучшению логистики или показателей призыва на воинскую службу, но не победе в войне.