Страница:

Предсказуемые ошибки

История знает множество примеров неправильной оценки государствами самого ближайшего будущего. В 1822 г. комитет по торговле британского парламента сообщил королю Георгу IV, что идея парового двигателя бесполезна, так как является порождением «больного воображения». Прошло чуть более ста лет, и в 1930 г. королевская комиссия выступила с заявлением, что Великобритании никогда не придется заимствовать континентальный опыт строительства автомагистралей. Разглядеть будущее всегда было трудно. Радикальные преобразования представляются невероятными и вызывают тревогу, ввиду того что они означают разрушение привычек и традиций, а также ущемление тех или иных интересов. Обязательно найдутся прославленные эксперты, на ошибочное мнение которых вы всегда можете положиться[42].В английском телевизионном сериале «Да, господин министр» один из его героев, высокопоставленный государственный служащий, говорит о том, что у многих мировых лидеров есть общая черта – все они отбывали заключение в британских тюрьмах. Ни полицейские, задерживавшие этих людей, ни судьи, выносившие им приговоры, вне всяких сомнений не могли и представить себе, что через некоторое время будут выражать нарушителям законов свое уважение как главам государств и правительств других стран. Все крупные организации допускают одни и те же ошибки. Такое впечатление, что обязательным спутником власти является близорукость. Правительства, как люди, не в силах избавиться от врожденной предвзятости: мы везде находим подтверждения тому, во что верим, и полностью игнорируем обратные свидетельства; это нарративное заблуждение, побуждающее нас соединять в одном повествовании несопоставимые вещи, отдавая предпочтение не истине, но истории.

Ошибки государства полностью предсказуемы, они совершаются по одним и тем же лекалам. В конце своей долгой успешной карьеры (из корпорации Ford в Пентагон, а потом во Всемирный банк) Роберт Макнамара признавал, что крупнейшие ошибки правительств были вызваны недостатком своего рода эмпатии – способности поставить себя на место другого, особенно врага. Наиболее часто такие промахи допускает дипломатическая служба. Лидеры государств и представляющие их дипломаты забывают, что граждане других стран мыслят иначе и руководствуются иными культурными ценностями. Отсутствие эмпатии обуславливает и огромное количество ошибок, допускаемых властями отдельных стран. Имеется в виду, например, нежелание осознавать неприятие простыми людьми рациональных планов правительства, идет ли речь о расчистке трущоб, вазектомии в Индии или введении подушного налога в Англии.

Корни второго общего паттерна ошибок уходят в психологию инвестирования: власти очень неохотно идут на прекращение программ и политик, осуществление которых потребовало бы крупных вложений. Если министерство или ведомство в течение нескольких лет продумывало планы, пользовалось услугами консультантов и выступало с публичными заявлениями, ему очень трудно критически оценить актуальную ценность программы для общества. Многие государственные учреждения продолжают исполнение программ, несмотря на множество свидетельств того, что их планам не суждено сбыться или что затраты, связанные с реализацией программы, значительно превышают расчетные. Наглядный пример тому – британский Купол тысячелетия, дорогущий «белый слон», неуклонно шедший вперед под воздействием первоначального импульса, несмотря на отсутствие спроса со стороны общества или кого бы то ни было лично. Поэтому разумные институты обращаются к услугам независимых советников, способных окинуть свежим взглядом крупные программы и проекты, как будто они начинаются с чистого листа. Их мудрые руководители понимают, что лучше получить небольшую взбучку за остановку не имеющего смысла проекта, чем остаться под огнем критики на все время его дальнейшей реализации.

Третий общий шаблон, ведущий к неизбежным ошибкам – самообман. Многие стратегии основываются на допущениях, согласно которым их операционная среда будет оставаться неизменной или существующие тенденции сохранят свою силу. Вполне возможно. Но гораздо чаще ход истории напоминает горный серпантин. Особенно часто встречается такая форма самообмана, как расточительство, свойственное правительствам, связывающим все свои надежды с высокими темпами экономического роста, и финансовому сектору, который в каждом поколении повторяет одни и те же ошибки перенапряжения, мягкого кредитования и слабого контроля. Избежать громких провалов помогает разработка альтернативных стратегических сценариев (наилучшее и наихудшее развитие событий, например, при прогнозировании делового цикла). В периоды роста даже тяжелые на подъем инвесторы забывают о циклическом характере развития экономики. Ничуть не лучше проявили себя в подготовке к спадам и рецессиям и правительства разных стран мира.

Четвертая, не столь грубая, но не менее опасная, чем три предыдущие, ошибка заключается в непонимании хода и динамики процессов. Большинство из них, особенно те, с которыми власти по преимуществу имеют дело, изменяются медленно и предсказуемо. Взять хотя бы демографию. Показатели рождаемости и смертности относительно предсказуемы: большинство людей, которым предстоит прожить ближайшие 10 лет, уже родились на свет. Но нашему миру свойственна одна странная черта – в некоторых случаях динамика процессов выходит из-под контроля, и они протекают гораздо быстрее, чем это было вероятно или представлялось с точки зрения здравого смысла. Довольно часто темпы роста фондовых рынков не поддаются никакому логическому объяснению. И столь же невероятным выглядит их последующее падение. Экспоненционально могут распространяться и различные эпидемические заболевания (и вновь гораздо быстрее, чем этого мог ожидать человеческий разум). В середине 1980-х гг. власти многих стран не поверили казавшимся невероятными прогнозам о темпах распространения СПИДа. Новые феномены, такие как Интернет или новые формы поведения (обмен текстовыми сообщениями), завоевывали мир со скоростью, которая никак не соответствовала нормальному человеческому опыту. Вот почему было бы полезно, чтобы ответственные за принятие решений лица с головой погрузились в моделирование, которое помогло бы им лучше понять динамичные, кумулятивные процессы.

Сущность пятой, весьма часто допускаемой большинством из нас в жизни ошибки состоит в непонимании того обстоятельства, что паттерны нормальной вероятности содержат в себе экстремумы, то есть предполагают наличие пиковых значений. На всякой кривой нормального распределения имеются как максимум, так и минимум. Поэтому время от времени и происходят в высшей степени маловероятные события. В государстве с численностью населения 60 млн человек событие, вероятность наступления которого оценивается как 1:1 000 000, может произойти никак не менее 60 раз. В то же время властям очень трудно признать существование паттернов экстремального зла, несущего с собой неимоверные бедствия. Однако история свидетельствует о том, что в определенных условиях с ними сталкивалось практически каждое государство. Правда, народы в равной степени способны и на проявления крайней доброты – великодушия и самопожертвования. Но большинство правительств исходят из того, что действия людей будут находиться в гораздо более предсказуемой средней зоне.

Шестая шаблонная ошибка заключается в опоре на сделанные некогда допущения, которые могут оказаться не совсем верными. Она прекрасно описана в книге Дэвида Хальберстама, посвященной «самым лучшим и самым блестящим» людям, занявшим после победы Джона Кеннеди на президентских выборах высшие административные посты[43]. Оказалось, что и они были подвержены «групповому мышлению», когда общие для членов группы воззрения на перспективы мира выталкивают скептиков на обочину. Вероятно, рациональные цепочки анализа могут заставить игнорировать факторы, очевидные для всех внешних наблюдателей. Во время кубинского ракетного кризиса администрация Кеннеди практически поставила мир на грань Третьей мировой войны, поскольку узкая группа ближайших сподвижников президента, состоявшая преимущественно из сорокалетних выпускников Гарварда, имела свой собственный единый взгляд на окружающую действительность. И в ней не оставалось пространства для внутренних дискуссий и разнообразия мнений, которые могли бы поставить под сомнение исходные допущения. Аналогичные слабости в различных формах присущи практически всем государственным организациям. Поэтому им так трудно отказаться от привычного взгляда на мир, даже если всем вокруг понятно, что избранный путь ведет к пропасти. Руководителям жизненно важно, чтобы вокруг них было достаточно людей, способных выступить наперекор общему мнению, пойти против течения.

И, наконец, последняя, седьмая группа ошибок связана с желанием избежать трудностей или вызывающих когнитивное напряжение компромиссов. Человеческий мозг упорно сопротивляется принятию серьезного взгляда на мир, пусть даже необходимость этого не вызывает сомнений. Наглядным примером служит вопрос о возможности одновременного учета интересов «людей, планеты и прибыли». Есть множество доводов в поддержку тех, кому хотелось бы верить в возможность построения гармоничной системы учета интересов всех этих факторов. Но нельзя отрицать и вероятности того, что данная задача может не иметь удовлетворительного решения. В историческом прошлом с лица Земли исчезло немало цивилизаций, которым так и не удалость разрешить глубокое противоречие между принятым в них образом жизни и требованиями будущего.

Итак, мы рассмотрели общие для всех шаблонные ошибки[44]. Зачастую неудачи, к которым они приводят, воспринимаются как странные, непостижимые. В действительности, все эти промахи и провалы были предсказуемы, поскольку явились следствием общих паттернов человеческой психологии, например, таких как стремление быть принятым группой, отрицательные стороны которого лишь усиливаются в контексте государственной организации. В этих условиях могут приобретать новый импульс и другие общие причины провалов и фиаско (опасное влияние старой идеологии или устаревшей интеллектуальной парадигмы)[45]. Зная о существовании этих паттернов, мы, по крайней мере, частично защищены от их повторения.

К приведенному выше перечню причин провалов и неудач мы могли бы добавить еще одну, характерную для политизированной среды. Имеется в виду нежелание считаться с истинами, которые трудно принять. Наглядный пример из 2000-х гг. – сопротивление Джорджа Буша «неудобной правде» об изменениях климата. В 1980-х гг. британское Центральное бюро политического анализа подготовило доклад о демографических изменениях, в котором отмечались недостатки текущей пенсионной политики и делался вывод о ее нежизнеспособности. Утечка в прессу заставила госпожу Тэтчер дезавуировать этот доклад, а некоторое время спустя бюро было ликвидировано.

Публичные обсуждения завтрашних возможностей ведут к головной боли сегодня. Они могут обнажать изъяны и недостатки текущей политики. Возможно, избиратели придут к выводу, что им надоели стоящие сегодня у власти деятели. В равной степени опасно оправдывать свои действия и интересами будущего. Реалистичные политические аналитики уверены, что государственные органы должны очень осторожно относиться к программам по развитию здравоохранения. Так ли необходимо направлять ограниченные ресурсы на мероприятия, которые будут выгодны в первую очередь тем, кто придет за вами, вероятно, представителям другой партии? Насколько целесообразно ущемлять интересы тех, кто обеспечивает здоровье граждан сегодня? Различные вариации этих аргументов я слышал от самых разных государственных деятелей. Но больше всего мне запомнился высший чиновник британского казначейства, который в середине 1990-х гг. сказал, что ни одно правительство не будет выделять значительные средства в пользу детей до тех пор, пока не получит доказательство их высокой долгосрочной отдачи. Впрочем, во многих случаях власти ведут себя более ответственно. Классический пример – американская образовательная и медицинская программа помощи детям из семей с низкими доходами, умственно отсталым и инвалидам «Head start». Одна администрация сменялась другой, а реализация программы продолжалась и продолжалась. В Великобритании аналогичная программа «Sure start» начала продвигаться казначейством через пару лет после памятного для меня разговора. На ее финансирование были выделены весьма значительные средства, которые использовались в интересах детей, несмотря на то, что выгоды от этого были бы получены не раньше чем через 15–20 лет.

Почему? Частично потому, что люди стремятся поступать правильно. Частично по причине того влияния, которое положительное решение оказало на общественное мнение. И, наконец, потому, что с течением времени власти уже не могут игнорировать бесспорные доводы.

Глава 3

Действия государства: динамика спроса и предложения

Конечная цель государственной стратегии в условиях демократии состоит в согласовании желаний и потребностей общества, преломленных насущной задачей политиков победить на выборах. Все правительства вынуждены соотносить запросы граждан со своими ограниченными возможностями по их удовлетворению или действовать в соответствии с ними. Возможно, наилучшая политика состоит в том, чтобы ограничить роль государства и сократить налоги (как это сделал бывший премьерминистр Эстонии Март Лаар, установивший единую ставку налога на доходы и граждан, и бизнеса в размере 26 %[46]). Или начать исполнение новых программ. Или предложить новые услуги. Государственные программы могут быть как крупномасштабными (как программа по уходу за детьми старше 3 лет в 2000-х гг. в Великобритании), так и относительно ограниченными, подобно шведской программе предоставления бесплатных государственных услуг «Мастер Свен», помогающей лицам в возрасте старше 75 лет выполнять те или иные опасные работы. Одновременно программа позволила сэкономить бюджетные средства, направлявшиеся на лечение травм, полученных гражданами преклонного возраста.

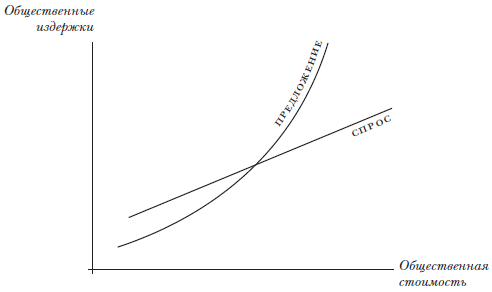

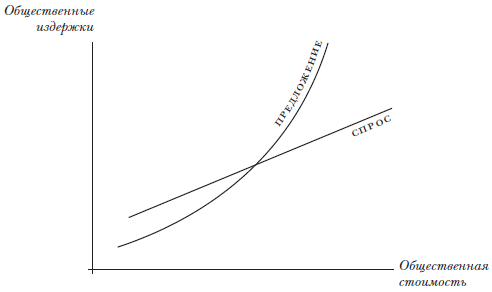

Соотношение спроса и предложения может быть представлено в виде графика (см.: граф. 3.1.). Кривая предложения отображает возможности предоставления государством материальных благ при различных уровнях ресурсов и власти. Располагая 100 % ВВП, оно могло бы обеспечить общество прекрасно развитой инфраструктурой, высококачественным медицинским обслуживанием и высшим образованием для всех желающих (конечно, здесь следует учесть, что через некоторое время экономика просто-напросто развалилась бы). Если государство распоряжается 20 % ВВП, то его предложение, наверняка, будет существенно меньшим, незначительно превышающим «страховочную сетку» государственных услуг, а также обеспечивающим национальную оборону и поддержание общественного порядка. Изображенная на граф. 3.1. кривая предложения представляет собой очень грубое приближение, поскольку различные оказываемые государством услуги отнюдь не являются легко взаимозаменяемыми. По этой причине для удобства нам приходится смешивать те из них, что покрываются деньгами, с теми, платой за которые выступают свободы.

ГРАФИК 3.1. Соотношение спроса и предложения на предоставляемые государством блага

ГРАФИК 3.1. Соотношение спроса и предложения на предоставляемые государством блага

Кривая спроса приблизительно отображает цену в терминах налогообложения, которую общество готово заплатить за различные объемы общественных благ (Оливер Уэндел Холмс описывал налоги как «цену, которую я плачу за цивилизацию»; однако, вообще говоря, речь идет о договорной цене). И вновь мы имеем дело с очень грубым приближением, поскольку общественный спрос может быть противоречивым и совершенно определенно нетранзитивным. В действительности у общества не так много возможностей прийти к общему мнению относительно того, что оно хотело бы получить при различных уровнях налогообложения (хотя проницательный путешественник, изучающий Европу или переезжающий из одного американского штата в другой, смог бы дать общую оценку различий между странами или регионами).

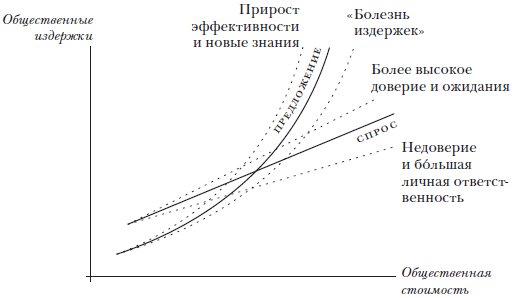

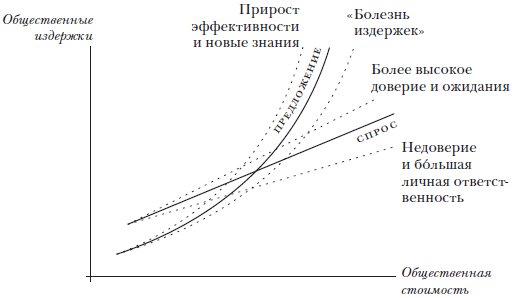

В некоторых случаях примерный баланс спроса и предложения, когда общество получает желаемый набор благ и услуг по приемлемой для него цене, сохраняется на протяжении многих десятилетий. Но это равновесие может и нарушаться. Проведший много лет в долговой тюрьме отец Чарльза Диккенса говорил сыну, что по-настоящему счастлив только тот, кто, получая годовой доход в 20 фунтов стерлингов, расходует 19 фунтов 19 шиллингов и шесть пенсов. Еще один потраченный сверх этой суммы шиллинг грозит человеку бедой[47]. Когда ожидания и спрос общества превышают производственные возможности, у граждан возникает недоверие к государству и ощущение провала. И наоборот, если возможности производства превосходят ожидания общества, оно остается в общих чертах удовлетворенным, а правительство – легитимным (см. граф. 3.2.).

ГРАФИК 3.2. Соотношение общественной стоимости и издержек

ГРАФИК 3.2. Соотношение общественной стоимости и издержек

Такой взгляд на спрос и предложение представляет собой весьма полезное упрощение, которое не слишком отличается от аргументов, используемых политическими партиями во время выборов (обещания увеличить или сократить государственные расходы или изменить их пропорции). В долгосрочном плане условия торга могут меняться. Правительство, используя новые знания и технику, имеет возможность смещать кривую предложения вправо, предлагая обществу большую стоимость при неизменных или меньших издержках (например, мы точно знаем о высокой отдаче от инвестиций в инициативы, связанные с уходом за детьми, хорошо продуманным наставничеством или когнитивной поведенческой терапией). Противоположный случай – так называемая болезнь издержек (термин предложенный Уильямом Баумолем). Имеется в виду тенденция к опережающему относительно остальной экономики росту затрат на такие трудоемкие отрасли, как образование, здравоохранение или искусство, когда кривая предложения сдвигается влево[48].

Помимо этого государство стремится найти способы воздействия на кривую общественного спроса посредством ограничения ожиданий, так чтобы они в большей степени соответствовали реальности, или побуждая людей к принятию большей ответственности за собственные риски. При этом политики могут произносить речи о проблемах пенсий или здравоохранения или о выгодах введения платы за прежде бесплатные услуги. Воздействовать на спрос может и своего рода взятие налогов в залог, поскольку граждане, возможно, согласятся с их повышением, если будут точно знать, на какие цели планируется направить дополнительно собранные средства.

В переговорах, на которых определяется соотношение спроса и предложения, участвует и предпринимательство. Впрочем, его роль существенно ограничивают различные барьеры (от глобальных рынков до технологий и общественного мнения). Поэтому излишне жесткие определения того, что должно и чего не должно делать правительство, в теории работают несравнимо лучше, чем на практике. Известно множество попыток теоретически показать, в каких случаях государство обеспечивает прирост стоимости и в каких оно с наибольшей вероятностью ее уничтожает. Такой подход в целом описывает роль государства с точки зрения провалов рынка. Согласно экономическому мейнстриму, конкурентные рынки прекрасно справляются с задачей обеспечения потребителей товарами и услугами. Правительства вмешиваются и, скорее всего, приращивают стоимость в тех случаях, когда рынки терпят фиаско. Причины тому могут быть самыми разными: неадекватная или асимметричная информация; экстерналии, когда чьи-либо частные действия ведут к увеличению издержек для остальных членов общества, как в случае с издержками загрязнения природной среды или инфекционными заболеваниями; общественные блага, когда чье-либо индивидуальное потребление не ведет к ограничению их доступности для других (как в случае с обороной или новыми знаниями) или когда благо является неотчуждаемым (охрана правопорядка); и когда на первый план выходят вопросы справедливости.

Согласно одной из научных школ, правительство должно вмешиваться только в том случае, когда провал рынка является очевидным, а риск для государства[49] не слишком высок. Провал государства наиболее вероятен в тех случаях, когда у правительства искажены или отсутствуют необходимые знания или когда его ведомства сосредоточены на решении каких-то других проблем (Джозеф Стиглиц в качестве примера госучреждения, находящегося под сильным влиянием групп с особыми интересами, приводит слабое регулирование со стороны американского Агентства по охране окружающей среды)[50]. Любые попытки обеспечения предложения, которые выходят за пределы указанных выше областей, ведут к фиаско и бесполезной растрате ресурсов. Однако практический опыт свидетельствует о том, что демократическая политика зачастую берет верх над теорией – если политические предприниматели успешно предлагают новые услуги, электорат не обращает внимания на то, что это противоречит теоретическим установкам.

В течение последних нескольких десятилетий во многих странах под постоянно сменяющими друг друга лозунгами реформы государственного управления, трансформации, реинжиниринга и модернизации, поддерживаемыми как политиками, так и динамичными представителями бюрократии, произошли существенные перемены в структуре правительств и методах управления. Государственные организации захлестнули волны аббревиатур – от TQM (всеобщее управление качеством) и NPM (новый государственный менеджмент) до JUG (совместные пользовательские группы) и REGO (обновление государства). Большинство этих инициатив были направлены на то, чтобы сделать правительство более эффективным и лучше информированным, чтобы оно направляло усилия на достижение четко определенных и измеримых задач, а также на улучшение обратной связи. Качество предложения благ со стороны государства возросло, но одновременно изменился предъявляемый гражданами спрос. Инструментальные инновации оказали воздействие на все сферы деятельности государства.

Соотношение спроса и предложения может быть представлено в виде графика (см.: граф. 3.1.). Кривая предложения отображает возможности предоставления государством материальных благ при различных уровнях ресурсов и власти. Располагая 100 % ВВП, оно могло бы обеспечить общество прекрасно развитой инфраструктурой, высококачественным медицинским обслуживанием и высшим образованием для всех желающих (конечно, здесь следует учесть, что через некоторое время экономика просто-напросто развалилась бы). Если государство распоряжается 20 % ВВП, то его предложение, наверняка, будет существенно меньшим, незначительно превышающим «страховочную сетку» государственных услуг, а также обеспечивающим национальную оборону и поддержание общественного порядка. Изображенная на граф. 3.1. кривая предложения представляет собой очень грубое приближение, поскольку различные оказываемые государством услуги отнюдь не являются легко взаимозаменяемыми. По этой причине для удобства нам приходится смешивать те из них, что покрываются деньгами, с теми, платой за которые выступают свободы.

Кривая спроса приблизительно отображает цену в терминах налогообложения, которую общество готово заплатить за различные объемы общественных благ (Оливер Уэндел Холмс описывал налоги как «цену, которую я плачу за цивилизацию»; однако, вообще говоря, речь идет о договорной цене). И вновь мы имеем дело с очень грубым приближением, поскольку общественный спрос может быть противоречивым и совершенно определенно нетранзитивным. В действительности у общества не так много возможностей прийти к общему мнению относительно того, что оно хотело бы получить при различных уровнях налогообложения (хотя проницательный путешественник, изучающий Европу или переезжающий из одного американского штата в другой, смог бы дать общую оценку различий между странами или регионами).

В некоторых случаях примерный баланс спроса и предложения, когда общество получает желаемый набор благ и услуг по приемлемой для него цене, сохраняется на протяжении многих десятилетий. Но это равновесие может и нарушаться. Проведший много лет в долговой тюрьме отец Чарльза Диккенса говорил сыну, что по-настоящему счастлив только тот, кто, получая годовой доход в 20 фунтов стерлингов, расходует 19 фунтов 19 шиллингов и шесть пенсов. Еще один потраченный сверх этой суммы шиллинг грозит человеку бедой[47]. Когда ожидания и спрос общества превышают производственные возможности, у граждан возникает недоверие к государству и ощущение провала. И наоборот, если возможности производства превосходят ожидания общества, оно остается в общих чертах удовлетворенным, а правительство – легитимным (см. граф. 3.2.).

Такой взгляд на спрос и предложение представляет собой весьма полезное упрощение, которое не слишком отличается от аргументов, используемых политическими партиями во время выборов (обещания увеличить или сократить государственные расходы или изменить их пропорции). В долгосрочном плане условия торга могут меняться. Правительство, используя новые знания и технику, имеет возможность смещать кривую предложения вправо, предлагая обществу большую стоимость при неизменных или меньших издержках (например, мы точно знаем о высокой отдаче от инвестиций в инициативы, связанные с уходом за детьми, хорошо продуманным наставничеством или когнитивной поведенческой терапией). Противоположный случай – так называемая болезнь издержек (термин предложенный Уильямом Баумолем). Имеется в виду тенденция к опережающему относительно остальной экономики росту затрат на такие трудоемкие отрасли, как образование, здравоохранение или искусство, когда кривая предложения сдвигается влево[48].

Помимо этого государство стремится найти способы воздействия на кривую общественного спроса посредством ограничения ожиданий, так чтобы они в большей степени соответствовали реальности, или побуждая людей к принятию большей ответственности за собственные риски. При этом политики могут произносить речи о проблемах пенсий или здравоохранения или о выгодах введения платы за прежде бесплатные услуги. Воздействовать на спрос может и своего рода взятие налогов в залог, поскольку граждане, возможно, согласятся с их повышением, если будут точно знать, на какие цели планируется направить дополнительно собранные средства.

В переговорах, на которых определяется соотношение спроса и предложения, участвует и предпринимательство. Впрочем, его роль существенно ограничивают различные барьеры (от глобальных рынков до технологий и общественного мнения). Поэтому излишне жесткие определения того, что должно и чего не должно делать правительство, в теории работают несравнимо лучше, чем на практике. Известно множество попыток теоретически показать, в каких случаях государство обеспечивает прирост стоимости и в каких оно с наибольшей вероятностью ее уничтожает. Такой подход в целом описывает роль государства с точки зрения провалов рынка. Согласно экономическому мейнстриму, конкурентные рынки прекрасно справляются с задачей обеспечения потребителей товарами и услугами. Правительства вмешиваются и, скорее всего, приращивают стоимость в тех случаях, когда рынки терпят фиаско. Причины тому могут быть самыми разными: неадекватная или асимметричная информация; экстерналии, когда чьи-либо частные действия ведут к увеличению издержек для остальных членов общества, как в случае с издержками загрязнения природной среды или инфекционными заболеваниями; общественные блага, когда чье-либо индивидуальное потребление не ведет к ограничению их доступности для других (как в случае с обороной или новыми знаниями) или когда благо является неотчуждаемым (охрана правопорядка); и когда на первый план выходят вопросы справедливости.

Согласно одной из научных школ, правительство должно вмешиваться только в том случае, когда провал рынка является очевидным, а риск для государства[49] не слишком высок. Провал государства наиболее вероятен в тех случаях, когда у правительства искажены или отсутствуют необходимые знания или когда его ведомства сосредоточены на решении каких-то других проблем (Джозеф Стиглиц в качестве примера госучреждения, находящегося под сильным влиянием групп с особыми интересами, приводит слабое регулирование со стороны американского Агентства по охране окружающей среды)[50]. Любые попытки обеспечения предложения, которые выходят за пределы указанных выше областей, ведут к фиаско и бесполезной растрате ресурсов. Однако практический опыт свидетельствует о том, что демократическая политика зачастую берет верх над теорией – если политические предприниматели успешно предлагают новые услуги, электорат не обращает внимания на то, что это противоречит теоретическим установкам.

Инновации в инструментарии

При режиме Энвера Ходжи албанские школьники должны были ежедневно приносить клятву верности руководителю государства, коммунистической партии, стране и своим матерям (в указанном порядке). Множество тайных агентов и добровольцев были готовы донести о любом намеке на непочтительность. Идеологические призывы, страх и принуждение – вот основные инструменты албанского государства, которыми оно пользовалось до 1989 г. В некоторых частях света они применяются и в наши дни. Однако в большинстве стран предпочтение отдается более тонким методам. К тому же правительства этих государств честно признают ограниченность своей власти и знаний (если не принимать во внимание способность к выживанию, то в новейшее время государство Ходжи было во всех отношениях одним из наименее успешных). На противоположном Албании конце спектра находится правительство Новой Зеландии, продвинувшееся настолько, что в 2007 г. разместило в Интернете текст закона о полиции в режиме совместного редактирования, позволявшего общественности вносить предложения о его пересмотре. Тем самым оно сделало осторожный шаг в направлении правительства с «открытым кодом», отстоящего от тоталитарного полицейского государства так далеко, насколько это можно себе представить.В течение последних нескольких десятилетий во многих странах под постоянно сменяющими друг друга лозунгами реформы государственного управления, трансформации, реинжиниринга и модернизации, поддерживаемыми как политиками, так и динамичными представителями бюрократии, произошли существенные перемены в структуре правительств и методах управления. Государственные организации захлестнули волны аббревиатур – от TQM (всеобщее управление качеством) и NPM (новый государственный менеджмент) до JUG (совместные пользовательские группы) и REGO (обновление государства). Большинство этих инициатив были направлены на то, чтобы сделать правительство более эффективным и лучше информированным, чтобы оно направляло усилия на достижение четко определенных и измеримых задач, а также на улучшение обратной связи. Качество предложения благ со стороны государства возросло, но одновременно изменился предъявляемый гражданами спрос. Инструментальные инновации оказали воздействие на все сферы деятельности государства.