Страница:

Некоторые новые инструменты обусловили изменение того, как государство описывает, наблюдает и оценивает окружающий нас мир. Большинство ошибок, допускаемых правительствами в своей повседневной деятельности, проистекают из проблем, связанных с наблюдением, когда из виду упускаются важные черты реальной действительности, игнорируются неудобные факты или просто неправильно интерпретируются происходящие вокруг события. Как известно, во врачебной деятельности доля ошибочных диагнозов достигает 15 %. Конечно, у нас нет оснований распространять эти данные на деятельность государства, но, скорее всего, его диагностические способности еще хуже, что полностью оправдывает повсеместное – от оценки степени удовлетворения общества до хирургических операций – внедрение новых методов измерения.

Некоторые из этих новых инструментов призваны помочь государству сохранять рассудительность и трезво оценивать ситуацию. Наиболее грубые ошибки допускаются в случаях, когда правительство забывает о моральных ориентирах или допускает смешение целей и средств. Неудивительно, что и в этой сфере непрерывно внедряются различные новшества – от кодексов поведения, комиссий по установлению истины и денежных премий за эффективное руководство[51] до разного рода независимых институтов (таких как комитеты центральных банков или регуляторы коммунальных услуг). Основная их черта – публичное принятие решений, что, как предполагается, будет способствовать разумному выбору.

Наконец, не следует забывать о новых инструментах осуществления той или иной государственной политики, варьирующихся от пероральных противозачаточных средств для кошек (в Дании) до обязательных занятий по воспитанию детей для родителей или малолетних правонарушителей (в Великобритании), от смарт-карт для общественного транспорта (в Гонконге) до регулирования деятельности энергетических компаний (в Германии). Последних немецкое государство обязало приобретать излишки электроэнергии, вырабатываемой местными ветрогенераторами или домашними солнечными батареями. В последующих главах мы более подробно рассмотрим эти новые инструменты и присущие им достоинства и недостатки.

Продолжают использоваться и некоторые дошедшие до нас из глубокой древности методы управления. Ведь 2500 лет назад уже существовало большинство форм современного государственного управления: диктатуры и демократии, милитаристские государства, теократии и параноидальные империи. Они использовали такие инструменты, как устойчивые бюрократии с их законами, распоряжениями и документами. Подобно современным государствам, их предшественники по прямой линии были озабочены поддержанием равновесия между налогообложением и благосостоянием, свободой и безопасностью. Удивительно, но за прошедшие с тех пор многие тысячи лет некоторые из фундаментальных обязанностей государств почти не изменились. Со времен Шумерского царства и Древнего Рима до современных азиатских или латиноамериканских стран в качестве основы легитимности государственной власти рассматривалось исполнение определенных обязанностей, которые могут быть разделены на четыре группы. Уровень исполнения обязанностей в каждой из них и по сей день является основным критерием оценки деятельности правительства.

Первейшая из обязанностей государства – защита населения от угроз, особенно таких, как иностранное вторжение, гражданская война и стихийные бедствия (наводнение, голод и т. п.). Это краеугольный камень любого общественного договора. В случае если ему не удается защитить граждан, государство вскоре утрачивает легитимность. Вторая государственная обязанность состоит в обеспечении благосостояния общества посредством создания условий для роста экономики и заботы о больных и бедных согражданах. Мы привыкли думать, что государство всеобщего благосостояния – современное изобретение. Но у него было множество предшественников. Вспомним хотя бы о рационировании зерна в Древнем Шумере и программах общественной занятости в Древнем Риме. Третья обязанность государства заключается в обеспечении правосудия, наказании за преступления и содействии в разрешении споров, а четвертая – в распространении истины, которая помогает обществу понимать окружающий нас мир с помощью религии или – с не столь давних пор – науки.

Однако правители зачастую выбирают совсем другие цели – от славы завоевателей до самообогащения, мести или эксплуатации. Неудивительно, что эти четыре цели становятся центром, вокруг которого и вращаются призывы власти к повиновению и преданности, требования, предъявляемые государством людям, которым оно якобы служит. Эти же цели в значительной степени определяют стратегические задачи государств и в современном мире. На первом месте остается защита: в эпоху терроризма, климатических изменений и природных катастроф (некоторые из которых, такие как птичий грипп, являются в известной мере рукотворными) способность государства справляться с опасностями остается одной из важнейших. В случаях, когда властям не удается противостоять угрозам, их легитимности наносится невосполнимый ущерб (с чем столкнулась администрация Буша после урагана Катрина). Некоторые из параноидальных привычек военных стратегов времен холодной войны сегодня распространяются и на внутреннюю политику. Во многом это связано с тем, что государству приходится сталкиваться с неизвестными величинами, как уже знакомыми из предыдущего опыта, так и пока неизведанными, определенному количеству угроз, способных в своей совокупности стать причиной кризиса. Благодаря развитию демократии, существенное значение по сравнению с прошлым приобрел вопрос о благосостоянии общества и граждан. Поэтому провал в поддержании уровня жизни может угрожать легитимности властей ничуть не меньше, чем неудачи в обеспечении безопасности. Значительно возросла роль правосудия и законодательства (требования юридического признания законности однополых браков и соблюдения прав детей в слаборазвитых странах).

Поиск наилучших способов исполнения государством этих разнообразных обязанностей никогда не прекращался. В Древнем Китае было известно множество книг, предназначенных специально для правителей (от Конфуция и Мэн-цзы до легистов). Хорошо известны предлагавшиеся мыслителями Древней Индии (Каутилья) и Древней Греции (Платон и Аристотель) модели правления государством. Обсуждавшиеся ими проблемы являются едва ли не вечными. В прошлом большинство государственных деятелей уделяли первоочередное внимание безопасности: как следует вести войны (или избегать их), заключать союзы и не допускать узурпации власти. Однако традиции теоретической мысли о государстве значительно шире. Во многих концепциях делается особый акцент на риски правителей, обслуживающих лишь самих себя, забывающих о необходимости выполнения обязанностей перед обществом и чрезмерно притесняющих граждан. Внимание других теоретиков сосредоточено на изучении тесных взаимосвязей между характерами правителей (их собственного «самоуправления») и их способностью эффективно руководить государством. Как правило, исследователи приходят к выводу о том, что стремящиеся к удержанию власти правители, исходя из чисто прагматических соображений, обязаны служить и общественным интересам (один из лучших обзоров идей об управлении государством и эволюции соответствующих структур от Шумерского царства до наших дней содержится в трех томах исследования Сэмюэля Файнера «История государственного управления» (History of Government)).

Каждое амбициозное правительство пыталось добиться чего-то большего, чем сохранение мира и процветание. По крайней мере, оно стремилось повлиять на мышление и поведение народа. Государства, не обремененные строгой моралью, использовали для достижения дурных целей весьма опасные средства (побуждали, например, подрастающее поколение к ненависти). Лучшие из государств применяли более добродетельные средства во имя достижения более благородных целей (например, попытки формирования привычек к обучению, личной гигиене или уважению законов)[52]. На протяжении XIX–XX вв. либерализм рассматривал попытки государства повлиять на поведение граждан как неправомерные. С этой точки зрения настоящая свобода означает, в частности, и свободу совершать ошибки, а также приобретать свои собственные убеждения. Но в начале XXI в. вопрос о необходимости влияния на убеждения и поведение оказался в центре внимания многих теоретиков государственного строительства. Самый наглядный пример – изменение климата: учитывая незначительную вероятность того, что в ближайшие два десятилетия новые технологии позволят добиться уменьшения выбросов CO2, связанных с авиаперелетами и выработкой электроэнергии (в меньшей степени), единственная альтернатива состоит в изменении поведения жителей Земли.

Со схожими трудностями мы сталкиваемся и во многих других областях. Одна из них – проблема ожирения: согласно данным ВОЗ ожирению подвержено около 300 млн человек в самых разных странах мира. Аналитики предсказывают, что в США к середине следующего десятилетия 20 % медицинских расходов будет выделяться на борьбу с ожирением и вызываемыми излишним весом болезнями. Одной из немногих стран, которым удается успешно противостоять этой тенденции, является Сингапур, исповедующий далекие от либеральных методы воздействия на поведение граждан. Принятая в стране в 1992 г. Национальная программа здорового образа жизни предусматривает ежегодные проверки состояния здоровья и веса школьников. Те из них, у кого были выявлены отклонения от нормы, обязаны посещать дополнительные занятия по бегу и аэробике[53]. Сегодня многие страны пытаются изменить способствующую ожирению среду (законодательное собрание штата Миссисипи рассматривало даже проект закона, запрещающий ресторанам обслуживать посетителей с избыточным весом). Еще более очевидный пример – курение, когда основания свободы выбора подрываются прямыми запретами и непомерно высокими налогами.

Демократия – это «темная лошадка», вышедшая победителем скачек. До конца XVIII в. она описывалась преимущественно как оставшийся в далеком прошлом исторический курьез. Демократия была в высшей степени уязвимой формой правления и в 1930-1940-е гг. Но вскоре (по историческим меркам) оказалось, что эта идея довольно «заразна», и распространяясь из Англии, Швейцарии и США, она захватила многие страны Европы и остального мира. Дело зашло настолько далеко, что сегодня более 100 государств называют себя демократиями. Правительства, не входящие в круг демократических, тоже экспериментировали с выборами и некоторыми атрибутами конституционного правления. Демократия отнюдь не является улицей с односторонним движением. Довольно большое количество стран пережили и процессы дедемократизации, что позволило некоторым специалистам говорить о глобальной «демократической рецессии», последовавшей за мощной волной демократизации 1990-х гг. Но в тех случаях, когда демократии удается пустить корни, она ориентирует государственные ресурсы на удовлетворение нужд и запросов общества, а не правителей.

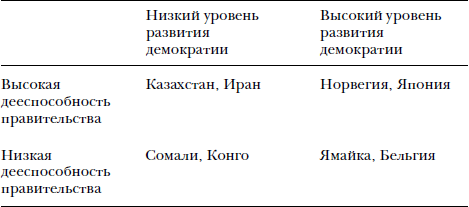

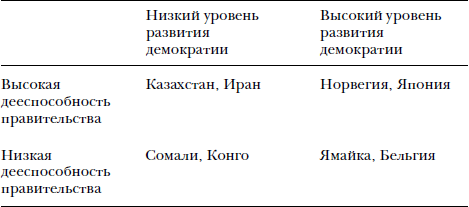

В табл. 3.1. (заимствована из работы Чарльза Тилли) приведена классификация некоторых стран мира в зависимости от уровней дееспособности правительств и развития демократии. Большинство когда-либо существовавших в истории человечества государств заслужили место в левом нижнем квадранте. И только в последние 150 лет демократия эволюционировала в тандеме с растущей дееспособностью и все более широким участием общества в разработке и осуществлении государственных стратегий. Впрочем, нам хорошо известны и страны с высоким уровнем развития демократии и низкой дееспособностью государства (в частности Ямайка), так же как и небольшое количество дееспособных государств с демократией низкого уровня (в частности Казахстан).

ИСТОЧНИК: Тилли Ч. Демократия. М.: Институт общественного проектирования, 2007.

ИСТОЧНИК: Тилли Ч. Демократия. М.: Институт общественного проектирования, 2007.

По мере того как демократия все глубже пускает корни, люди все более уверенно предъявляют требования к государству, что заставляет правительство все чаще осуществлять направленные на удовлетворение потребностей граждан практические шаги. Если исключить различия в величине доходов, то расходы демократий на предоставление общественных благ и услуг на 20–25 % выше, чем соответствующие затраты автократических режимов, а расходы на контроль над загрязнением природной среды – в два раза выше[55]. Как оказалось, сильная политика в области охраны окружающей среды не вызвана и никак не связана с более высокими государственными доходами. Скорее чистый воздух и чистая вода являются следствием формы правления, при которой правительство удовлетворяет требования относительно небогатых слоев населения[56]. Аналогичная ситуация складывается и в Африке. По мере распространения народовластия, расходы демократических правительств на начальное образование увеличиваются примерно в той же степени, в какой в недемократических государствах возрастают затраты на выгодное прежде всего элите университетское образование[57]. Судя по имеющимся свидетельствам, в аналогичном направлении движется и Китай, в котором недавно прошли эксперименты по проведению выборов в местные органы власти. Согласно данным Яо Янга, ученого из Пекинского университета, в регионах, в которых проводились такие выборы, государственные расходы возросли на 20 %, в то время как административные издержки (часто включавшие в себя затраты, связанные с предоставлением льгот и привилегий местным чиновникам) снизились на 18 %[58].

Одной из общих для демократических государств тенденций является прогрессивное налогообложение. При автократических режимах наиболее богатые граждане либо вообще избавлены от необходимости уплаты налогов, либо эти платежи не столь велики, так как основная тяжесть налогового бремени ложится на бесправные массы. В демократических странах предельные ставки налогов на доходы и личные состояния могут достигать 80–90 %, что позволяет перераспределять значительные суммы в пользу среднеобеспеченных и бедных слоев населения (согласно экономической теории это должно способствовать повышению уровня «чистого счастья», поскольку для малоимущего один доллар представляется гораздо более ценным, чем для миллионера).

Нередко власть в демократическом государстве оказывается монополизированной, коррумпированной или скомпрометированной. Но именно такого рода случаи позволяют нам объяснить, почему в процессе поиска факторов человеческого счастья, исследователи обнаруживают очень тесную корреляцию между демократической формой правления и степенью удовлетворенности людей своей жизнью: опыт народовластия способствует преуспеянию граждан. Не следует забывать и о выгодах, которые несет народу политика, учитывающая его интересы. Вопреки широко распространенному мнению, исследователи отмечают наличие устойчивой зависимости между государством и гражданской активностью: согласно одному из недавних опросов, «чем шире сфера влияния государства, тем в большей степени оно ассоциируется (причинная связь в данном случае, скорее всего, отсутствует) с высокой гражданской активностью»[59]. И все же, несмотря на все перечисленные выше достижения, во многих наиболее зрелых демократиях выражается тревога по поводу кризиса народовластия. В 1997 г. по инициативе норвежского парламента началось рассчитанное на 5 лет исследование «Власть и демократия в Норвегии». Ученые пришли к выводу, что «парламентская цепочка правления ослаблена в каждом ее звене». В том же году в Швеции была учреждена Комиссия по шведской демократии, а несколько позже в Финляндии началось осуществление Программы гражданского участия, предусматривавшей регулярные «общие обследования» состояния здоровья демократии в стране.

Избранники народа обосновывают свое право на власть и наличие различных мандатов оказанным им согражданами доверием. Но при ближайшем рассмотрении эти доводы могут оказаться блефом. Президентом страны может стать человек, получивший меньше голосов избирателей, чем его противник (как Джордж Буш-младший), или заручившийся поддержкой незначительного, по сравнению с общей численностью электората, большинства участвовавших в голосовании граждан (как Тони Блэр). Возможно, победа политика или партии была одержана не благодаря энтузиазму тех, кому понравилась избирательная программа, а скорее благодаря отрицательным чувствам по отношению к соперникам. Под давлением гражданских и общественных движений реформаторы из самых разных стран настойчиво ищут способы не только углубления, но и демократизации демократии: расширение прав граждан и потребителей; поиск новых способов их участия в принятии решений; большая степень открытости правительства и прозрачности его действий. Для того чтобы придать смысл задаче «расширения прав» используется огромный арсенал средств и методов, включая омбудсменов, гарантии и хартии; права на возмещение ущерба; права выбора; права на получение информации; онлайновые петиции и суды присяжных; облегченный доступ к услугам посредством контактных центров и центров обработки телефонных вызовов; а также попытки облегчить «путешествия в поисках обслуживания» (обращение с заболевшими гражданами, например). У избранных политических деятелей более нет основания для заявлений о том, что они являются единственным легитимным каналом подотчетности: в зрелых демократиях создано множество других формальных и неформальных каналов.

Демократия и давление со стороны гражданского общества привели к радикальному изменению среды, в которой осуществляется деятельность государства, посредством институционализации более высоких этических стандартов. В то же время количество случаев финансовой коррупции остается значительным, особенно тогда, когда речь идет о крупных контрактах или планируемых разрешениях на осуществление той или иной деятельности. Коррупция сохраняется и в такой области, как финансирование партийной деятельности, принимая формы специальных соглашений, предусматривающих создание благоприятных условий для промышленных и финансовых воротил и компаний или сокрытие ошибок (как правило, когда скандал становится достоянием гласности, попытка сохранить его в тайне рассматривается как более серьезное нарушение, чем первоначальный провал). Самым очевидным свидетельством того, что подобные действия воспринимаются как этически сомнительные, являются усилия, направленные на сохранение секретности (в большинстве случаев заинтересованные лица переоценивают свои способности втайне вершить темные дела). Но в большинстве демократий институционализированы более высокие этические стандарты. Для того чтобы предотвратить неэтичное поведение, поощрить добродетельных и предостеречь безнравственных, используются самые разные методы. В университетах, в которых обучаются государственные служащие, проводятся и формальные занятия по этике (основания морально безупречных действий) и практикумы, на которых разбираются конкретные случаи. Формальные правила, прописанные в различных кодексах поведения и законах, регулярно пересматриваются и обновляются, что позволяет управлять границами дозволенного, нередко путем использования возможностей различных регулирующих органов и комиссий по вынесению квазизаконных решений и наказанию нарушителей. В особых случаях расследование правонарушений поручается парламентским комитетам, выводы которых получают широкое освещение в прессе.

В прошлом этика и эффективность рассматривались как взаимоисключающие альтернативы. Или правительство являет собой образец добродетели, или ему надо шевелиться, чтобы успеть на отходящий поезд. Приверженцы свертывания демократии часто настаивают на том, что это будет способствовать повышению эффективности государства. Рейтинги эффективности правительств разных стран мира тесно коррелируют с рейтингами коррупции, рассчитываемыми такими организациями, как Transparency International. Как бы то ни было, поистине хищнические государства управляются из рук вон плохо. Один из показательных примеров являет собой Камбоджа, практически игнорирующая обязанности по предоставлению услуг обществу. В этой стране насчитывается 343 министра, 849 генералов, 30 тыс. офицеров и 50 тыс. сержантов (на 15 тыс. рядовых). О всепроникающей камбоджийской коррупции можно и не упоминать.

По сравнению с недавним прошлым в современных сильных демократиях практикуется существенное ограничение действий правительства. Эти рамки и границы проистекают из конституционно закрепленного баланса ветвей власти, влиятельных судебных органов и верхних палат парламентов; аудиторов и инспекторов, надзирающих за деятельностью ведомств; международных организаций, в некоторых случаях остро критикующих деятельность правительств; и более открытых глобальных денежных и товарных рынков. На страже границ стоят также активные независимые СМИ, усилия которых в случае необходимости подкрепляются законными правами общества на получение информации и принципиальными политическими дискуссиями. Все перечисленные выше факторы и обусловили изменение внешней среды как для политиков, так и для других официальных лиц. Места для фигур, наделенных никем не оспариваемой властью, таких как губернаторы в императорском Китае или префекты во Франции, практически не осталось. С другой стороны, как мы вскоре увидим, несмотря на различного рода ограничения, дееспособность государств, скорее возросла, чем уменьшилась.

Некоторые из этих новых инструментов призваны помочь государству сохранять рассудительность и трезво оценивать ситуацию. Наиболее грубые ошибки допускаются в случаях, когда правительство забывает о моральных ориентирах или допускает смешение целей и средств. Неудивительно, что и в этой сфере непрерывно внедряются различные новшества – от кодексов поведения, комиссий по установлению истины и денежных премий за эффективное руководство[51] до разного рода независимых институтов (таких как комитеты центральных банков или регуляторы коммунальных услуг). Основная их черта – публичное принятие решений, что, как предполагается, будет способствовать разумному выбору.

Наконец, не следует забывать о новых инструментах осуществления той или иной государственной политики, варьирующихся от пероральных противозачаточных средств для кошек (в Дании) до обязательных занятий по воспитанию детей для родителей или малолетних правонарушителей (в Великобритании), от смарт-карт для общественного транспорта (в Гонконге) до регулирования деятельности энергетических компаний (в Германии). Последних немецкое государство обязало приобретать излишки электроэнергии, вырабатываемой местными ветрогенераторами или домашними солнечными батареями. В последующих главах мы более подробно рассмотрим эти новые инструменты и присущие им достоинства и недостатки.

Присутствие прошлого и четыре обязанности государства

Государства и олицетворяющие их правительства основываются на преемственности. Если бы простой учитель из позапрошлого века оказался в нашем времени, он без труда опознал бы школы, которые и сегодня пытаются передавать знания подрастающему поколению. Точно так же гражданский служащий или министр из прошлого или позапрошлого века легко узнал бы многие правительственные здания и процедуры, которыми руководствуются находящиеся в них сотрудники. Парламентские дебаты, кабинеты, «белые книги», законы, программы, инициативы, папки и бумаги, протоколы и меморандумы, бюджеты и соглашения остаются хлебом насущным административной жизни.Продолжают использоваться и некоторые дошедшие до нас из глубокой древности методы управления. Ведь 2500 лет назад уже существовало большинство форм современного государственного управления: диктатуры и демократии, милитаристские государства, теократии и параноидальные империи. Они использовали такие инструменты, как устойчивые бюрократии с их законами, распоряжениями и документами. Подобно современным государствам, их предшественники по прямой линии были озабочены поддержанием равновесия между налогообложением и благосостоянием, свободой и безопасностью. Удивительно, но за прошедшие с тех пор многие тысячи лет некоторые из фундаментальных обязанностей государств почти не изменились. Со времен Шумерского царства и Древнего Рима до современных азиатских или латиноамериканских стран в качестве основы легитимности государственной власти рассматривалось исполнение определенных обязанностей, которые могут быть разделены на четыре группы. Уровень исполнения обязанностей в каждой из них и по сей день является основным критерием оценки деятельности правительства.

Первейшая из обязанностей государства – защита населения от угроз, особенно таких, как иностранное вторжение, гражданская война и стихийные бедствия (наводнение, голод и т. п.). Это краеугольный камень любого общественного договора. В случае если ему не удается защитить граждан, государство вскоре утрачивает легитимность. Вторая государственная обязанность состоит в обеспечении благосостояния общества посредством создания условий для роста экономики и заботы о больных и бедных согражданах. Мы привыкли думать, что государство всеобщего благосостояния – современное изобретение. Но у него было множество предшественников. Вспомним хотя бы о рационировании зерна в Древнем Шумере и программах общественной занятости в Древнем Риме. Третья обязанность государства заключается в обеспечении правосудия, наказании за преступления и содействии в разрешении споров, а четвертая – в распространении истины, которая помогает обществу понимать окружающий нас мир с помощью религии или – с не столь давних пор – науки.

Однако правители зачастую выбирают совсем другие цели – от славы завоевателей до самообогащения, мести или эксплуатации. Неудивительно, что эти четыре цели становятся центром, вокруг которого и вращаются призывы власти к повиновению и преданности, требования, предъявляемые государством людям, которым оно якобы служит. Эти же цели в значительной степени определяют стратегические задачи государств и в современном мире. На первом месте остается защита: в эпоху терроризма, климатических изменений и природных катастроф (некоторые из которых, такие как птичий грипп, являются в известной мере рукотворными) способность государства справляться с опасностями остается одной из важнейших. В случаях, когда властям не удается противостоять угрозам, их легитимности наносится невосполнимый ущерб (с чем столкнулась администрация Буша после урагана Катрина). Некоторые из параноидальных привычек военных стратегов времен холодной войны сегодня распространяются и на внутреннюю политику. Во многом это связано с тем, что государству приходится сталкиваться с неизвестными величинами, как уже знакомыми из предыдущего опыта, так и пока неизведанными, определенному количеству угроз, способных в своей совокупности стать причиной кризиса. Благодаря развитию демократии, существенное значение по сравнению с прошлым приобрел вопрос о благосостоянии общества и граждан. Поэтому провал в поддержании уровня жизни может угрожать легитимности властей ничуть не меньше, чем неудачи в обеспечении безопасности. Значительно возросла роль правосудия и законодательства (требования юридического признания законности однополых браков и соблюдения прав детей в слаборазвитых странах).

Поиск наилучших способов исполнения государством этих разнообразных обязанностей никогда не прекращался. В Древнем Китае было известно множество книг, предназначенных специально для правителей (от Конфуция и Мэн-цзы до легистов). Хорошо известны предлагавшиеся мыслителями Древней Индии (Каутилья) и Древней Греции (Платон и Аристотель) модели правления государством. Обсуждавшиеся ими проблемы являются едва ли не вечными. В прошлом большинство государственных деятелей уделяли первоочередное внимание безопасности: как следует вести войны (или избегать их), заключать союзы и не допускать узурпации власти. Однако традиции теоретической мысли о государстве значительно шире. Во многих концепциях делается особый акцент на риски правителей, обслуживающих лишь самих себя, забывающих о необходимости выполнения обязанностей перед обществом и чрезмерно притесняющих граждан. Внимание других теоретиков сосредоточено на изучении тесных взаимосвязей между характерами правителей (их собственного «самоуправления») и их способностью эффективно руководить государством. Как правило, исследователи приходят к выводу о том, что стремящиеся к удержанию власти правители, исходя из чисто прагматических соображений, обязаны служить и общественным интересам (один из лучших обзоров идей об управлении государством и эволюции соответствующих структур от Шумерского царства до наших дней содержится в трех томах исследования Сэмюэля Файнера «История государственного управления» (History of Government)).

Каждое амбициозное правительство пыталось добиться чего-то большего, чем сохранение мира и процветание. По крайней мере, оно стремилось повлиять на мышление и поведение народа. Государства, не обремененные строгой моралью, использовали для достижения дурных целей весьма опасные средства (побуждали, например, подрастающее поколение к ненависти). Лучшие из государств применяли более добродетельные средства во имя достижения более благородных целей (например, попытки формирования привычек к обучению, личной гигиене или уважению законов)[52]. На протяжении XIX–XX вв. либерализм рассматривал попытки государства повлиять на поведение граждан как неправомерные. С этой точки зрения настоящая свобода означает, в частности, и свободу совершать ошибки, а также приобретать свои собственные убеждения. Но в начале XXI в. вопрос о необходимости влияния на убеждения и поведение оказался в центре внимания многих теоретиков государственного строительства. Самый наглядный пример – изменение климата: учитывая незначительную вероятность того, что в ближайшие два десятилетия новые технологии позволят добиться уменьшения выбросов CO2, связанных с авиаперелетами и выработкой электроэнергии (в меньшей степени), единственная альтернатива состоит в изменении поведения жителей Земли.

Со схожими трудностями мы сталкиваемся и во многих других областях. Одна из них – проблема ожирения: согласно данным ВОЗ ожирению подвержено около 300 млн человек в самых разных странах мира. Аналитики предсказывают, что в США к середине следующего десятилетия 20 % медицинских расходов будет выделяться на борьбу с ожирением и вызываемыми излишним весом болезнями. Одной из немногих стран, которым удается успешно противостоять этой тенденции, является Сингапур, исповедующий далекие от либеральных методы воздействия на поведение граждан. Принятая в стране в 1992 г. Национальная программа здорового образа жизни предусматривает ежегодные проверки состояния здоровья и веса школьников. Те из них, у кого были выявлены отклонения от нормы, обязаны посещать дополнительные занятия по бегу и аэробике[53]. Сегодня многие страны пытаются изменить способствующую ожирению среду (законодательное собрание штата Миссисипи рассматривало даже проект закона, запрещающий ресторанам обслуживать посетителей с избыточным весом). Еще более очевидный пример – курение, когда основания свободы выбора подрываются прямыми запретами и непомерно высокими налогами.

Три драйвера перемен: демократия, знание и коммуникация

Демократия: больше ограничений и требований

По современным меркам в прошлом государства лишь изредка вторгались в повседневную жизнь людей. Если не брать во внимание редкие визиты сборщика налогов, то ритм жизни задавался не находящимся где-то далеко капиталом, а временами года и природными циклами. Процесс эволюционного развития форм правления был резко ускорен тремя подпитывающими друг друга тенденциями. Каждая из них способствовала увеличению общественного блага, что, в свою очередь, способствовало частному процветанию[54]. Первая из этих тенденций состояла в распространении демократии – общественного блага, зарекомендовавшего себя как наилучшее средство противостояния голоду и угнетению. Второй тренд заключался в увеличении объема знаний, большая часть из которых была всеобщим достоянием. Третий – в увеличении количества взаимосвязей, выразившемся в создании комплекса положительных экстерналий, обусловленных тем, что ценность любой сети возрастает пропорционально квадрату количества узлов, из которых она состоит. Распространение этих трех групп общественных благ и их взаимодействия объясняют многие закономерности современного государственного управления.Демократия – это «темная лошадка», вышедшая победителем скачек. До конца XVIII в. она описывалась преимущественно как оставшийся в далеком прошлом исторический курьез. Демократия была в высшей степени уязвимой формой правления и в 1930-1940-е гг. Но вскоре (по историческим меркам) оказалось, что эта идея довольно «заразна», и распространяясь из Англии, Швейцарии и США, она захватила многие страны Европы и остального мира. Дело зашло настолько далеко, что сегодня более 100 государств называют себя демократиями. Правительства, не входящие в круг демократических, тоже экспериментировали с выборами и некоторыми атрибутами конституционного правления. Демократия отнюдь не является улицей с односторонним движением. Довольно большое количество стран пережили и процессы дедемократизации, что позволило некоторым специалистам говорить о глобальной «демократической рецессии», последовавшей за мощной волной демократизации 1990-х гг. Но в тех случаях, когда демократии удается пустить корни, она ориентирует государственные ресурсы на удовлетворение нужд и запросов общества, а не правителей.

В табл. 3.1. (заимствована из работы Чарльза Тилли) приведена классификация некоторых стран мира в зависимости от уровней дееспособности правительств и развития демократии. Большинство когда-либо существовавших в истории человечества государств заслужили место в левом нижнем квадранте. И только в последние 150 лет демократия эволюционировала в тандеме с растущей дееспособностью и все более широким участием общества в разработке и осуществлении государственных стратегий. Впрочем, нам хорошо известны и страны с высоким уровнем развития демократии и низкой дееспособностью государства (в частности Ямайка), так же как и небольшое количество дееспособных государств с демократией низкого уровня (в частности Казахстан).

Таблица 3.1. Дееспособность правительства и уровень развития демократии

По мере того как демократия все глубже пускает корни, люди все более уверенно предъявляют требования к государству, что заставляет правительство все чаще осуществлять направленные на удовлетворение потребностей граждан практические шаги. Если исключить различия в величине доходов, то расходы демократий на предоставление общественных благ и услуг на 20–25 % выше, чем соответствующие затраты автократических режимов, а расходы на контроль над загрязнением природной среды – в два раза выше[55]. Как оказалось, сильная политика в области охраны окружающей среды не вызвана и никак не связана с более высокими государственными доходами. Скорее чистый воздух и чистая вода являются следствием формы правления, при которой правительство удовлетворяет требования относительно небогатых слоев населения[56]. Аналогичная ситуация складывается и в Африке. По мере распространения народовластия, расходы демократических правительств на начальное образование увеличиваются примерно в той же степени, в какой в недемократических государствах возрастают затраты на выгодное прежде всего элите университетское образование[57]. Судя по имеющимся свидетельствам, в аналогичном направлении движется и Китай, в котором недавно прошли эксперименты по проведению выборов в местные органы власти. Согласно данным Яо Янга, ученого из Пекинского университета, в регионах, в которых проводились такие выборы, государственные расходы возросли на 20 %, в то время как административные издержки (часто включавшие в себя затраты, связанные с предоставлением льгот и привилегий местным чиновникам) снизились на 18 %[58].

Одной из общих для демократических государств тенденций является прогрессивное налогообложение. При автократических режимах наиболее богатые граждане либо вообще избавлены от необходимости уплаты налогов, либо эти платежи не столь велики, так как основная тяжесть налогового бремени ложится на бесправные массы. В демократических странах предельные ставки налогов на доходы и личные состояния могут достигать 80–90 %, что позволяет перераспределять значительные суммы в пользу среднеобеспеченных и бедных слоев населения (согласно экономической теории это должно способствовать повышению уровня «чистого счастья», поскольку для малоимущего один доллар представляется гораздо более ценным, чем для миллионера).

Нередко власть в демократическом государстве оказывается монополизированной, коррумпированной или скомпрометированной. Но именно такого рода случаи позволяют нам объяснить, почему в процессе поиска факторов человеческого счастья, исследователи обнаруживают очень тесную корреляцию между демократической формой правления и степенью удовлетворенности людей своей жизнью: опыт народовластия способствует преуспеянию граждан. Не следует забывать и о выгодах, которые несет народу политика, учитывающая его интересы. Вопреки широко распространенному мнению, исследователи отмечают наличие устойчивой зависимости между государством и гражданской активностью: согласно одному из недавних опросов, «чем шире сфера влияния государства, тем в большей степени оно ассоциируется (причинная связь в данном случае, скорее всего, отсутствует) с высокой гражданской активностью»[59]. И все же, несмотря на все перечисленные выше достижения, во многих наиболее зрелых демократиях выражается тревога по поводу кризиса народовластия. В 1997 г. по инициативе норвежского парламента началось рассчитанное на 5 лет исследование «Власть и демократия в Норвегии». Ученые пришли к выводу, что «парламентская цепочка правления ослаблена в каждом ее звене». В том же году в Швеции была учреждена Комиссия по шведской демократии, а несколько позже в Финляндии началось осуществление Программы гражданского участия, предусматривавшей регулярные «общие обследования» состояния здоровья демократии в стране.

Избранники народа обосновывают свое право на власть и наличие различных мандатов оказанным им согражданами доверием. Но при ближайшем рассмотрении эти доводы могут оказаться блефом. Президентом страны может стать человек, получивший меньше голосов избирателей, чем его противник (как Джордж Буш-младший), или заручившийся поддержкой незначительного, по сравнению с общей численностью электората, большинства участвовавших в голосовании граждан (как Тони Блэр). Возможно, победа политика или партии была одержана не благодаря энтузиазму тех, кому понравилась избирательная программа, а скорее благодаря отрицательным чувствам по отношению к соперникам. Под давлением гражданских и общественных движений реформаторы из самых разных стран настойчиво ищут способы не только углубления, но и демократизации демократии: расширение прав граждан и потребителей; поиск новых способов их участия в принятии решений; большая степень открытости правительства и прозрачности его действий. Для того чтобы придать смысл задаче «расширения прав» используется огромный арсенал средств и методов, включая омбудсменов, гарантии и хартии; права на возмещение ущерба; права выбора; права на получение информации; онлайновые петиции и суды присяжных; облегченный доступ к услугам посредством контактных центров и центров обработки телефонных вызовов; а также попытки облегчить «путешествия в поисках обслуживания» (обращение с заболевшими гражданами, например). У избранных политических деятелей более нет основания для заявлений о том, что они являются единственным легитимным каналом подотчетности: в зрелых демократиях создано множество других формальных и неформальных каналов.

Демократия и давление со стороны гражданского общества привели к радикальному изменению среды, в которой осуществляется деятельность государства, посредством институционализации более высоких этических стандартов. В то же время количество случаев финансовой коррупции остается значительным, особенно тогда, когда речь идет о крупных контрактах или планируемых разрешениях на осуществление той или иной деятельности. Коррупция сохраняется и в такой области, как финансирование партийной деятельности, принимая формы специальных соглашений, предусматривающих создание благоприятных условий для промышленных и финансовых воротил и компаний или сокрытие ошибок (как правило, когда скандал становится достоянием гласности, попытка сохранить его в тайне рассматривается как более серьезное нарушение, чем первоначальный провал). Самым очевидным свидетельством того, что подобные действия воспринимаются как этически сомнительные, являются усилия, направленные на сохранение секретности (в большинстве случаев заинтересованные лица переоценивают свои способности втайне вершить темные дела). Но в большинстве демократий институционализированы более высокие этические стандарты. Для того чтобы предотвратить неэтичное поведение, поощрить добродетельных и предостеречь безнравственных, используются самые разные методы. В университетах, в которых обучаются государственные служащие, проводятся и формальные занятия по этике (основания морально безупречных действий) и практикумы, на которых разбираются конкретные случаи. Формальные правила, прописанные в различных кодексах поведения и законах, регулярно пересматриваются и обновляются, что позволяет управлять границами дозволенного, нередко путем использования возможностей различных регулирующих органов и комиссий по вынесению квазизаконных решений и наказанию нарушителей. В особых случаях расследование правонарушений поручается парламентским комитетам, выводы которых получают широкое освещение в прессе.

В прошлом этика и эффективность рассматривались как взаимоисключающие альтернативы. Или правительство являет собой образец добродетели, или ему надо шевелиться, чтобы успеть на отходящий поезд. Приверженцы свертывания демократии часто настаивают на том, что это будет способствовать повышению эффективности государства. Рейтинги эффективности правительств разных стран мира тесно коррелируют с рейтингами коррупции, рассчитываемыми такими организациями, как Transparency International. Как бы то ни было, поистине хищнические государства управляются из рук вон плохо. Один из показательных примеров являет собой Камбоджа, практически игнорирующая обязанности по предоставлению услуг обществу. В этой стране насчитывается 343 министра, 849 генералов, 30 тыс. офицеров и 50 тыс. сержантов (на 15 тыс. рядовых). О всепроникающей камбоджийской коррупции можно и не упоминать.

По сравнению с недавним прошлым в современных сильных демократиях практикуется существенное ограничение действий правительства. Эти рамки и границы проистекают из конституционно закрепленного баланса ветвей власти, влиятельных судебных органов и верхних палат парламентов; аудиторов и инспекторов, надзирающих за деятельностью ведомств; международных организаций, в некоторых случаях остро критикующих деятельность правительств; и более открытых глобальных денежных и товарных рынков. На страже границ стоят также активные независимые СМИ, усилия которых в случае необходимости подкрепляются законными правами общества на получение информации и принципиальными политическими дискуссиями. Все перечисленные выше факторы и обусловили изменение внешней среды как для политиков, так и для других официальных лиц. Места для фигур, наделенных никем не оспариваемой властью, таких как губернаторы в императорском Китае или префекты во Франции, практически не осталось. С другой стороны, как мы вскоре увидим, несмотря на различного рода ограничения, дееспособность государств, скорее возросла, чем уменьшилась.