Страница:

В последние годы были проведены генетические исследования с целью уточнить предполагаемый возраст древнейших американцев. Сравнение образцов крови современных американских индейцев и жителей Сибири показало среднее различие менее одного процента между ДНК двух популяций. Как принято считать, это крайне незначительное различие показывает, что две группы разделились сравнительно недавно — возможно, в период между 41 000 и 21 000 лет назад. Среднее значение «30 000 лет до н. э.» для первых американцев поддерживает наиболее ранние датировки колонизации, полученные в результате лингвистического анализа. Однако предположение о скорости генетических изменений, определяющих датировку, опять-таки подвергается сомнению некоторыми учеными.

В этом отношении довольно удивительно, что одна из генетических групп американских индейцев не имеет близких прототипов среди жителей Сибири. Согласно одной гипотезе, она представляет собой полинезийский вклад в генетическое наследие американских индейцев. Однако это представляется маловероятным, поскольку данная группа была обнаружена в скелете 8000-летнего возраста из Колорадо, на несколько тысяч лет предшествующего возможному появлению полинезийцев в Америке (см. «Загадка острова Пасхи» в разделе «Чудеса архитектуры»).

Наиболее существенное генетическое исследование в этой области в настоящее время принадлежит генетику Эндрю Мерриуэзеру из университета штата Мичиган. Недавно он проанализировал генетическое строение около 1700 проб, взятых у современных американских индейцев и из археологических останков. Мерриуэзер идентифицировал девять генетических групп, более или менее равномерно присутствующих на всей территории обеих Америк. По его мнению, это свидетельствует о том, что была лишь одна фаза миграции, хотя он не может сказать, как долго она продолжалась. Он также считает, что некоторые генетические вариации, выявленные в процессе исследования, произошли еще в Азии — до того, как первые поселенцы прибыли в Америку; это может означать, что жители Сибири не являются прямыми генетическими предками американских индейцев. Мерриуэзер указывает на тесные связи с монгольской популяцией, в составе которой есть генетическая группа, отсутствующая у жителей Сибири.

Намеки на «несибирское» генетическое наследие также получены в результате недавних исследований скелетов с кавказоидной анатомией на территории США. Самой знаменитой и спорной находкой является «человек из Кеннвика», обнаруженный случайно в штате Вашингтон в июле 1996 года. Он умер в возрасте между сорока и пятьюдесятью пятью годами, и, если судить по полученным травмам, его жизнь была полна опасностей и приключений. Рентгеноскопия выявила заостренный каменный наконечник копья, погруженный в тазовую кость и закрытый наросшей впоследствии костной тканью.

Судя по первому впечатлению, скелет принадлежал одному из первых белых поселенцев, убитому в какой-то безвестной стычке на границе, но вскоре выяснилось, что наконечник копья принадлежит к типу, вышедшему из употребления около 2500 г. до н. э. Затем был проведен радиоуглеродный анализ одной из пястных костей и получена датировка около 6400 г. до н. э. Очевидно, «человек из Кеннвика» был первопроходцем гораздо более ранней эпохи. Теперь он стал предметом судебной тяжбы, в соответствии с законопроектом, защищающим права современных американских индейцев на останки их предков. Конфликт вокруг «человека из Кеннвика» усугубляется из-за веры индейцев племени аматилло (заявивших свои права на тело), что они всегда жили на территории нынешнего штата Вашингтон и не являются переселенцами из Сибири или откуда-либо еще. Сходные споры окружают и Другой скелет с кавказоидной анатомией — «человека из Пещеры Духов» в Неваде. Его мумифицированное тело, облаченное в кожаные мокасины и саван из рогожи, было найдено в 1940 году и датируется 7400 г. до н. э.

Анатомы и археологи, участвующие в изучении этих скелетов, неустанно подчеркивают, что «кавказоидная» анатомия не означает «европейская». На самом деле кавказоидные группы существуют в восточной Азии; наиболее известной из них являются айны, живущие в северной Японии. Могут ли они оказаться одними из предков американских индейцев, чью генетическую родословную нельзя проследить в Сибири? Возможно ли, что некоторые из первоначальных колонистов избежали путешествия через Берингов пролив и канадские ледники, достигнув американского континента морским путем, через северные воды Тихого океана? Это может объяснить «аномалию» почти одновременного заселения Северной и Южной Америки, а также удивительным образом сочетается с традициями некоторых индейских племен, утверждавших, что их предки приплыли из-за моря.

Анатомы и археологи, участвующие в изучении этих скелетов, неустанно подчеркивают, что «кавказоидная» анатомия не означает «европейская». На самом деле кавказоидные группы существуют в восточной Азии; наиболее известной из них являются айны, живущие в северной Японии. Могут ли они оказаться одними из предков американских индейцев, чью генетическую родословную нельзя проследить в Сибири? Возможно ли, что некоторые из первоначальных колонистов избежали путешествия через Берингов пролив и канадские ледники, достигнув американского континента морским путем, через северные воды Тихого океана? Это может объяснить «аномалию» почти одновременного заселения Северной и Южной Америки, а также удивительным образом сочетается с традициями некоторых индейских племен, утверждавших, что их предки приплыли из-за моря.

Теория о колонистах-мореплавателях связана с некоторыми недавними открытиями на обоих побережьях Северной Америки, отодвигающими назад даты раннего мореплавания как на востоке, так и на западе. В Катлер-Ридж (штат Флорида) местный археолог Роберт Карр обнаружил мусорную свалку, содержавшую останки акул, барракуд и тунцов, явно выловленных в прибрежных водах. Доисторическая стоянка датируется 7700 г. до н. э. На другой стороне Северной Америки раскопки Иона Эрландсона из университета штата Орегон на острове Сан-Мигель неподалеку от побережья Калифорнии позволили обнаружить древнюю стоянку, датируемую 8500 г. до н. э. По замечанию Эрландсона, «их лодки должны были обладать хорошими мореходными качествами, чтобы совершить такое плавание», поскольку в этих водах мореплавателей на легких судах поджидает много ловушек.

Археологические свидетельства гораздо труднее найти дальше к северу, но исследования, проведенные Геологической службой Канады в районе побережья Британской Колумбии, позволяют предположить, что там была свободная ото льда узкая полоска побережья, на которой мореплаватели могли высадиться после 11 500 г. до н. э. Пока что на побережье не обнаружено следов человеческой деятельности столь раннего периода, но в то время береговая линия была расположена примерно на 500 футов ниже, чем сейчас. Неожиданные открытия, такие, как недавняя находка скелета на острове Принца Уэльского в Британской Колумбии, датируемого 7900 г. до н. э., показывают, что в этой области есть потенциал для будущих сюрпризов.

Археологические свидетельства гораздо труднее найти дальше к северу, но исследования, проведенные Геологической службой Канады в районе побережья Британской Колумбии, позволяют предположить, что там была свободная ото льда узкая полоска побережья, на которой мореплаватели могли высадиться после 11 500 г. до н. э. Пока что на побережье не обнаружено следов человеческой деятельности столь раннего периода, но в то время береговая линия была расположена примерно на 500 футов ниже, чем сейчас. Неожиданные открытия, такие, как недавняя находка скелета на острове Принца Уэльского в Британской Колумбии, датируемого 7900 г. до н. э., показывают, что в этой области есть потенциал для будущих сюрпризов.

Если сложить новые доказательства доисторического мореплавания в Америке с общей картиной интенсивного освоения морских просторов к 50 000 г. до н. э., очень трудно поверить, что в эпоху последнего оледенения в Азии не было мореходов с тягой к приключениям и достаточно храбрых, чтобы рисковать своей жизнью в студеных водах северного Тихого океана. Окажется ли морской маршрут вдоль побережья одним из возможных решений проблемы ледяного коридора Юкон — Альберта? Если первые американцы прибыли по морю, возможно, никакого «непреодолимого барьера» вообще не существовало.

ФИНИКИЙЦЫ ОГИБАЮТ АФРИКУ

В любом учебнике истории вы можете узнать, что первым человеком, совершившим плавание вокруг Африки, был португальский путешественник Васко да Гама. В 1497 году он успешно обогнул мыс Доброй Надежды и отправился дальше в поисках морского пути в Индию, который португальские короли надеялись найти уже в течение нескольких десятилетий. В то время как их испанские соперники провозгласили свое господство над Северной и Южной Америкой, предприимчивые португальцы теперь имели маршрут в Восточную Африку и Индийский океан. Плавание Васко да Гама вокруг Африки позволило разрешить давние сомнения о природе «темного» континента. Картографы, все еще изображавшие его соединенным с огромным Южным континентом, явно заблуждались: Африка представляет собой изолированную массу суши, за исключением того места, где она соединяется с Азиатским континентом и Синайским полуостровом.

Несмотря на все величие подвига Васко да Гама, весьма вероятно, что он уже был совершен на 2000 лет раньше в эпоху египетских фараонов.

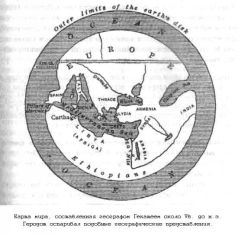

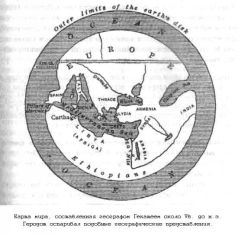

Хотя этот вопрос вызвал много споров, мы располагаем достаточно очевидными доказательствами. В своей дискуссии о форме континентов греческий историк Геродот (около 440 г. до н. э.) поведал историю о финикийских мореплавателях, состоявших на службе у фараона Нехо (610—595 гг. до н. э.), которые совершили плавание вокруг Африки и «доказали, что она со всех сторон омывается морем за исключением места соединения с Азией» (некоторые греческие географы, с которыми дискутировал Геродот, полагали, что Африка была соединена с Индией сухопутным перешейком).

Хотя этот вопрос вызвал много споров, мы располагаем достаточно очевидными доказательствами. В своей дискуссии о форме континентов греческий историк Геродот (около 440 г. до н. э.) поведал историю о финикийских мореплавателях, состоявших на службе у фараона Нехо (610—595 гг. до н. э.), которые совершили плавание вокруг Африки и «доказали, что она со всех сторон омывается морем за исключением места соединения с Азией» (некоторые греческие географы, с которыми дискутировал Геродот, полагали, что Африка была соединена с Индией сухопутным перешейком).

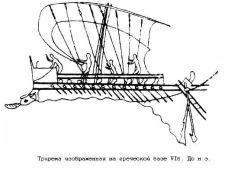

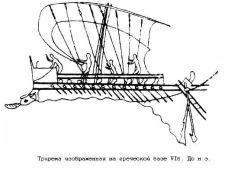

Финикийцы — семитский народ, состоявший в близком родстве с евреями, были непревзойденными мореплавателями Древнего мира. Родина финикийцев — несколько островов и тонкая полоска суши на побережье Ливана — располагала скудными природными ресурсами, но финикийцы воспользовались ими с необыкновенным мастерством. В горных районах материковой суши росли кедры, дававшие ценную древесину, побережье было покрыто песком с высоким содержанием кремния, а море изобиловало раковинами рода Мигех, которые в размолотом виде имели великолепный пурпурный оттенок. Из раковин финикийцы добывали краску для окрашивания тканей, из песка они отливали стекло, а из строевого леса сооружали корабли, переправлявшие их товары в соседние города. Поэтому, хотя они никогда не создавали империю в обычном смысле слова, финикийцы с самых ранних пор славились как искусные торговцы и отважные путешественники. Их родные города Тир и Сидон стали центрами настоящей торговой империи с филиалами по всему Средиземноморью.

К VII в. до н. э. финикийцы значительно расширили границы своих владений и построили торговую колонию на побережье северной Африки в современном Тунисе. Из этой колонии вырос мощный город Карфаген — величайший и наиболее опасный соперник Рима в раннюю эпоху его владычества. Тем временем финикийские торговцы начали исследовать атлантическое побережье Испании и северо-западной Африки. Их любознательности, казалось, не было предела.

Именно к финикийским мореплавателям обратился фараон Нехо, пожелавший совершить «путешествие открытий» вокруг Африки около 600 г. до н. э. Согласно Геродоту, он послал финикийский флот в плавание на юг от Персидского залива; затем мореходы повернули на запад, обогнули Африку и вернулись домой в Средиземноморье через пролив Гибралтар («Геркулесовы Столпы»). Это колоссальное путешествие продолжалось более двух лет, причем по пути они дважды останавливались и высаживались на сушу, чтобы посеять зерно и собрать урожай. На третий год они вернулись в Египет и представили свой отчет фараону.

Невероятное путешествие

Слишком дальний поход?

ПРОПАВШАЯ РИМСКАЯ АРМИЯ

Хотя на первый взгляд эта идея похожа на неудачный сюжетный ход из второсортного кинофильма 1960-х годов, есть свидетельства того, что группа римских солдат, занесенная превратностями войны далеко на восток, в конце концов вступила в конфликт с армией императорского Китая. Пропавшие римские легионеры могли даже поселиться в Китае и основать город, впоследствии названный в их честь.

Предполагается, что эта необыкновенная встреча произошла во времена правления китайской династии Хань (200 г. до н. э. — 200 г. н. э.), совпавшего с расцветом Римской республики и Римской империи. Правители Хань превратили Китай в грозную военную силу, чьи армии совершали походы далеко за исторические пределы страны. Одним из наиболее выдающихся достижений была военная экспедиция 36 года до н. э. в Центральную Азию, за 1000 миль от официальной границы Китая. По своей дерзости это предприятие напоминает знаменитый рейд в Антаббу в июне 1976 года, когда израильские коммандос прилетели в Африку, взяли штурмом аэропорт в Уганде и освободили группу пассажиров с угнанного авиалайнера. В данном случае целью ханьских военачальников было не спасение заложников, а устранение угрозы их собственной власти, хотя ее центр и находился на другом конце Азии. Именно тогда, как считается, китайцы встретили и захватили в плен пропавшее подразделение римской армии.

В этом отношении довольно удивительно, что одна из генетических групп американских индейцев не имеет близких прототипов среди жителей Сибири. Согласно одной гипотезе, она представляет собой полинезийский вклад в генетическое наследие американских индейцев. Однако это представляется маловероятным, поскольку данная группа была обнаружена в скелете 8000-летнего возраста из Колорадо, на несколько тысяч лет предшествующего возможному появлению полинезийцев в Америке (см. «Загадка острова Пасхи» в разделе «Чудеса архитектуры»).

Наиболее существенное генетическое исследование в этой области в настоящее время принадлежит генетику Эндрю Мерриуэзеру из университета штата Мичиган. Недавно он проанализировал генетическое строение около 1700 проб, взятых у современных американских индейцев и из археологических останков. Мерриуэзер идентифицировал девять генетических групп, более или менее равномерно присутствующих на всей территории обеих Америк. По его мнению, это свидетельствует о том, что была лишь одна фаза миграции, хотя он не может сказать, как долго она продолжалась. Он также считает, что некоторые генетические вариации, выявленные в процессе исследования, произошли еще в Азии — до того, как первые поселенцы прибыли в Америку; это может означать, что жители Сибири не являются прямыми генетическими предками американских индейцев. Мерриуэзер указывает на тесные связи с монгольской популяцией, в составе которой есть генетическая группа, отсутствующая у жителей Сибири.

Намеки на «несибирское» генетическое наследие также получены в результате недавних исследований скелетов с кавказоидной анатомией на территории США. Самой знаменитой и спорной находкой является «человек из Кеннвика», обнаруженный случайно в штате Вашингтон в июле 1996 года. Он умер в возрасте между сорока и пятьюдесятью пятью годами, и, если судить по полученным травмам, его жизнь была полна опасностей и приключений. Рентгеноскопия выявила заостренный каменный наконечник копья, погруженный в тазовую кость и закрытый наросшей впоследствии костной тканью.

Судя по первому впечатлению, скелет принадлежал одному из первых белых поселенцев, убитому в какой-то безвестной стычке на границе, но вскоре выяснилось, что наконечник копья принадлежит к типу, вышедшему из употребления около 2500 г. до н. э. Затем был проведен радиоуглеродный анализ одной из пястных костей и получена датировка около 6400 г. до н. э. Очевидно, «человек из Кеннвика» был первопроходцем гораздо более ранней эпохи. Теперь он стал предметом судебной тяжбы, в соответствии с законопроектом, защищающим права современных американских индейцев на останки их предков. Конфликт вокруг «человека из Кеннвика» усугубляется из-за веры индейцев племени аматилло (заявивших свои права на тело), что они всегда жили на территории нынешнего штата Вашингтон и не являются переселенцами из Сибири или откуда-либо еще. Сходные споры окружают и Другой скелет с кавказоидной анатомией — «человека из Пещеры Духов» в Неваде. Его мумифицированное тело, облаченное в кожаные мокасины и саван из рогожи, было найдено в 1940 году и датируется 7400 г. до н. э.

Теория о колонистах-мореплавателях связана с некоторыми недавними открытиями на обоих побережьях Северной Америки, отодвигающими назад даты раннего мореплавания как на востоке, так и на западе. В Катлер-Ридж (штат Флорида) местный археолог Роберт Карр обнаружил мусорную свалку, содержавшую останки акул, барракуд и тунцов, явно выловленных в прибрежных водах. Доисторическая стоянка датируется 7700 г. до н. э. На другой стороне Северной Америки раскопки Иона Эрландсона из университета штата Орегон на острове Сан-Мигель неподалеку от побережья Калифорнии позволили обнаружить древнюю стоянку, датируемую 8500 г. до н. э. По замечанию Эрландсона, «их лодки должны были обладать хорошими мореходными качествами, чтобы совершить такое плавание», поскольку в этих водах мореплавателей на легких судах поджидает много ловушек.

Если сложить новые доказательства доисторического мореплавания в Америке с общей картиной интенсивного освоения морских просторов к 50 000 г. до н. э., очень трудно поверить, что в эпоху последнего оледенения в Азии не было мореходов с тягой к приключениям и достаточно храбрых, чтобы рисковать своей жизнью в студеных водах северного Тихого океана. Окажется ли морской маршрут вдоль побережья одним из возможных решений проблемы ледяного коридора Юкон — Альберта? Если первые американцы прибыли по морю, возможно, никакого «непреодолимого барьера» вообще не существовало.

ФИНИКИЙЦЫ ОГИБАЮТ АФРИКУ

***

В любом учебнике истории вы можете узнать, что первым человеком, совершившим плавание вокруг Африки, был португальский путешественник Васко да Гама. В 1497 году он успешно обогнул мыс Доброй Надежды и отправился дальше в поисках морского пути в Индию, который португальские короли надеялись найти уже в течение нескольких десятилетий. В то время как их испанские соперники провозгласили свое господство над Северной и Южной Америкой, предприимчивые португальцы теперь имели маршрут в Восточную Африку и Индийский океан. Плавание Васко да Гама вокруг Африки позволило разрешить давние сомнения о природе «темного» континента. Картографы, все еще изображавшие его соединенным с огромным Южным континентом, явно заблуждались: Африка представляет собой изолированную массу суши, за исключением того места, где она соединяется с Азиатским континентом и Синайским полуостровом.

Несмотря на все величие подвига Васко да Гама, весьма вероятно, что он уже был совершен на 2000 лет раньше в эпоху египетских фараонов.

Финикийцы — семитский народ, состоявший в близком родстве с евреями, были непревзойденными мореплавателями Древнего мира. Родина финикийцев — несколько островов и тонкая полоска суши на побережье Ливана — располагала скудными природными ресурсами, но финикийцы воспользовались ими с необыкновенным мастерством. В горных районах материковой суши росли кедры, дававшие ценную древесину, побережье было покрыто песком с высоким содержанием кремния, а море изобиловало раковинами рода Мигех, которые в размолотом виде имели великолепный пурпурный оттенок. Из раковин финикийцы добывали краску для окрашивания тканей, из песка они отливали стекло, а из строевого леса сооружали корабли, переправлявшие их товары в соседние города. Поэтому, хотя они никогда не создавали империю в обычном смысле слова, финикийцы с самых ранних пор славились как искусные торговцы и отважные путешественники. Их родные города Тир и Сидон стали центрами настоящей торговой империи с филиалами по всему Средиземноморью.

К VII в. до н. э. финикийцы значительно расширили границы своих владений и построили торговую колонию на побережье северной Африки в современном Тунисе. Из этой колонии вырос мощный город Карфаген — величайший и наиболее опасный соперник Рима в раннюю эпоху его владычества. Тем временем финикийские торговцы начали исследовать атлантическое побережье Испании и северо-западной Африки. Их любознательности, казалось, не было предела.

Именно к финикийским мореплавателям обратился фараон Нехо, пожелавший совершить «путешествие открытий» вокруг Африки около 600 г. до н. э. Согласно Геродоту, он послал финикийский флот в плавание на юг от Персидского залива; затем мореходы повернули на запад, обогнули Африку и вернулись домой в Средиземноморье через пролив Гибралтар («Геркулесовы Столпы»). Это колоссальное путешествие продолжалось более двух лет, причем по пути они дважды останавливались и высаживались на сушу, чтобы посеять зерно и собрать урожай. На третий год они вернулись в Египет и представили свой отчет фараону.

Невероятное путешествие

По крайней мере, так утверждал Геродот. К сожалению, Геродот вошел в историю одновременно как «отец истории» и «отец лжи» в зависимости от мнения исследователей. Однако.

несмотря на свою репутацию выдумщика, Геродоту не раз удавалось удивить скептиков. К примеру, его описание кочевых женщин-воительниц из Южной России сенсационным образом подтвердилось благодаря недавним археологическим находкам (см. «Неуловимые амазонки» в разделе «Легендарная история»).

В случае с плаванием финикийцев вокруг Африки доказательства содержатся в самой истории в изложении Геродота. Там есть одна подробность, которую он сам отбрасывает как совершенно невероятную.

«По утверждению этих людей (финикийцев), которому я сам не верю, хотя другие могут и поверить, когда они плыли на запад, огибая южную оконечность Ливии, солнце находилось справа — к северу от них».

Геродот был хорошим географом, но он не имел представления о более широкой картине мира. Судя по всему, он не знал, что Земля является сферой, или, если знал, не сумел оценить важность этого открытия для географии. Из перспективы жителей Средиземноморья, если кто-то плывет на запад, то солнце всегда должно находиться слева от него на юге. Поэтому финикийские мореплаватели явно «сочиняли», когда говорили, что видели солнце к северу от них во время плавания вокруг Африки.

Геродот был хорошим географом, но он не имел представления о более широкой картине мира. Судя по всему, он не знал, что Земля является сферой, или, если знал, не сумел оценить важность этого открытия для географии. Из перспективы жителей Средиземноморья, если кто-то плывет на запад, то солнце всегда должно находиться слева от него на юге. Поэтому финикийские мореплаватели явно «сочиняли», когда говорили, что видели солнце к северу от них во время плавания вокруг Африки.

Забавно, но именно эта подробность, оставленная без внимания Геродотом, подтверждает всю историю. Для того, чтобы достичь мыса Доброй Надежды, финикийцы должны были пересечь экватор, где солнце находится прямо над головой. Если путешествовать на запад по другую сторону экватора в южном полушарии, то солнце находится справа, на севере от наблюдателя. Если финикийцы достигли мыса Доброй Надежды (а судя по всему, они это сделали), то как быть со второй половиной их путешествия? С точки зрения Риса Карпентера, заслуженного профессора античной археологии в колледже Брин Моур (штат Пенсильвания), специалиста по древним путешествиям:

«Если финикийцы смогли достигнуть мыса Доброй Надежды, у нас нет никаких причин не верить в то, что они обогнули его и продолжили путь вдоль побережья на север к своей теперь уже определенной цели, — особенно потому, что ветры и океанические течения теперь уже не просто способствовали, но практически вынуждали их следовать этим курсом».

Какой бы неправдоподобной ни казалась эта идея, финикийцы вполне могли опередить португальцев на 2000 лет и совершить плавание вокруг Африки, хотя для этого им понадобилось целых три года.

Естественно, были и скептики. К числу наиболее современных критиков истории Геродота принадлежит профессор Алан Ллойд, египтолог из университета Сванси в Уэльсе. Он признает, что трехлетний вояж, описанный Геродотом, выглядит правдоподобно с учетом «средней скорости мореплавания в Древнем мире»; он также согласен, что «ветра и течения в целом благоприятствовали такому плаванию».

Однако Ллойд оспаривает самый важный пункт, что «информация о положении солнца… могла быть получена только опытным путем». Он утверждает, что греки во времена Геродота уже обладали «ясным понятием о географических направлениях и движении солнца над поверхностью Земли», и полагает, что Геродот был причастен к этому знанию. Таким образом, Геродот должен был знать, что любая экспедиция, продвинувшаяся достаточно далеко на юг, столкнется с феноменом перехода солнца из прежнего положения в противоположное. Но тогда почему Геродот выглядит столь удивленным? Послушаем Ллойда: «Его разум отказывался принять… не абсолютную достоверность такого опыта, а саму возможность того, что Африка простирается достаточно далеко на юг для наблюдения данного феномена».

Очень жаль, что Геродот не может лично ответить Ллойду. Хотя некоторые греческие философы почти за сто лет до него предполагали, что Земля имеет сферическую форму (см. «Вступление» к разделу «Гладя в небо»), сам Геродот не обнаруживает признаков знакомства с этой идеей. Его понятия о географии, хотя и гораздо более глубокие, чем его современников, опирались на двумерную картину мира. По замечанию Джорджа Сэртона, признанного специалиста по истории античной науки, «Геродот не был географом в научном смысле слова: к примеру, его математические познания были недостаточными для подлинно географического мышления… он больше интересовался человеческой, а не математической стороной географии». Ллойд не приводит никаких доказательств того, что Геродот обладал достаточно полными знаниями о строении земной поверхности и движении солнца, чтобы логическим путем прийти к тому, что финикийцы узнали на собственном опыте; он просто так считает. Его мнение о том, что удивление Геродота было вызвано истинными размерами африканского континента, а не феноменом необычного поведения солнца, тоже не подкреплено доказательствами. Напротив, Геродот постоянно подчеркивал, что другие географы, одержимые идеей круглой формы континентов, ошибаются и что Африка «занимает очень большую площадь».

Остальные аргументы против вояжа финикийцев, высказываемые Ллойдом, сводятся к высокоученой «ловле блох» и мелочным придиркам. Самое заметное место в его доводах занимает мысль о том, что египетский фараон, живший в конце VII в. до н. э., просто с самого начала не мог заинтересоваться подобной экспедицией:

Остальные аргументы против вояжа финикийцев, высказываемые Ллойдом, сводятся к высокоученой «ловле блох» и мелочным придиркам. Самое заметное место в его доводах занимает мысль о том, что египетский фараон, живший в конце VII в. до н. э., просто с самого начала не мог заинтересоваться подобной экспедицией:

«Крайне маловероятно, что египетский фараон мог действовать таким образом, как это приписывается фараону Нехо. Нам представляют эдакого властителя-философа, одержимого идеей о мореплавании вокруг Африки и снарядившего экспедицию с этой целью. С психологической точки зрения такое просто невозможно для любого фараона, сколь угодно любознательного, по той простой причине, что это потребовало бы резкого отступления от традиционного египетского образа мысли. Какой цели, сообразной с желанием египетского фараона, могло послужить подобное предприятие? Для каждого, кто знаком с нравами и обычаями египетских фараонов, совершенно очевидно, что такой цели нет и не могло быть».

Странно наблюдать такую самонадеянность со стороны видного египтолога, полагающего, что он может точно предсказывать поведение фараонов, как будто все они были бесхарактерными персонажами с закосневшим и неизменным складом мышления. Это особенно несправедливо, когда речь идет о XXVI династии, в которой фараон Нехо был одним из самых ярких правителей. За этот период в Египте произошли огромные перемены, связанные с возросшим интересом к внутренней части африканского континента, права на которую оспаривались враждебным королевством Нубии (Мероэ). Греческие торговцы и путешественники существенно расширили представления египтян о мире Средиземноморья. Наряду со своим флотом в Средиземном море Нехо построил военно-морской флот (несомненно с помощью греков и финикийцев) для патрулирования Красного моря. По утверждению самого Ллойда, Нехо был заинтересован в восстановлении торговли с Пунтом — одним из традиционных торговых партнеров Древнего Египта, богатой областью в Сомали на Африканском Роге напротив Аравийского полуострова. Нехо был так убежден в важном значении торговли в Красном море, что даже попытался построить древний аналог Суэцкого канала, соединяющий его со Средиземноморьем. В любом случае попытка оказалась слишком дорогостоящей и проект был закрыт, хотя впоследствии его осуществили персы при правлении императора Дария (522—486 гг. до н. э.).

Таким образом, финансирование экспедиции вокруг Африки полностью согласуется с другими мероприятиями в области внешней политики во времена правления фараона Нехо. Побудительной причиной, столь трудной для понимания Ллойда, очевидно, были коммерческие интересы. Когда нубийская империя Мероэ отрезала Египет от внутренней части континента, у египтян возникла потребность в поиске других маршрутов для получения товаров из Африки. Путешествия на запад были особенно притягательными еще и по другой причине. Атлантическое побережье Испании уже славилось своими богатыми залежами серебра, однако торговля находилась в исключительном ведении независимого финикийского государства Карфаген. Плавание вокруг Африки могло бы открыть для Египта «черный ход» к богатствам Атлантики… если бы только оно не оказалось таким долгим.

Мы можем представить себе финикийского Колумба, объясняющего цель экспедиции при дворе фараона Нехо; мореплаватели одновременно исследуют все побережья Африки и найдут новый маршрут в Испанию. С учетом неудачи своей попытки строительства Суэцкого канала Нехо вполне мог поддаться искушению и выделить средства на это новое предприятие. Это вовсе не означало, что он был «властителем-философом», финансировавшим абстрактные географические исследования в глобальном масштабе, как явствует из карикатуры, нарисованной Ллойдом. Сам Нехо, вероятно, не больше верил в научную ценность морского путешествия, чем Фердинанд и Изабелла, испанские монархи, верили в предложение Христофора Колумба. В обоих случаях затраты, казалось, оправдывали риск.

несмотря на свою репутацию выдумщика, Геродоту не раз удавалось удивить скептиков. К примеру, его описание кочевых женщин-воительниц из Южной России сенсационным образом подтвердилось благодаря недавним археологическим находкам (см. «Неуловимые амазонки» в разделе «Легендарная история»).

В случае с плаванием финикийцев вокруг Африки доказательства содержатся в самой истории в изложении Геродота. Там есть одна подробность, которую он сам отбрасывает как совершенно невероятную.

«По утверждению этих людей (финикийцев), которому я сам не верю, хотя другие могут и поверить, когда они плыли на запад, огибая южную оконечность Ливии, солнце находилось справа — к северу от них».

Забавно, но именно эта подробность, оставленная без внимания Геродотом, подтверждает всю историю. Для того, чтобы достичь мыса Доброй Надежды, финикийцы должны были пересечь экватор, где солнце находится прямо над головой. Если путешествовать на запад по другую сторону экватора в южном полушарии, то солнце находится справа, на севере от наблюдателя. Если финикийцы достигли мыса Доброй Надежды (а судя по всему, они это сделали), то как быть со второй половиной их путешествия? С точки зрения Риса Карпентера, заслуженного профессора античной археологии в колледже Брин Моур (штат Пенсильвания), специалиста по древним путешествиям:

«Если финикийцы смогли достигнуть мыса Доброй Надежды, у нас нет никаких причин не верить в то, что они обогнули его и продолжили путь вдоль побережья на север к своей теперь уже определенной цели, — особенно потому, что ветры и океанические течения теперь уже не просто способствовали, но практически вынуждали их следовать этим курсом».

Какой бы неправдоподобной ни казалась эта идея, финикийцы вполне могли опередить португальцев на 2000 лет и совершить плавание вокруг Африки, хотя для этого им понадобилось целых три года.

Естественно, были и скептики. К числу наиболее современных критиков истории Геродота принадлежит профессор Алан Ллойд, египтолог из университета Сванси в Уэльсе. Он признает, что трехлетний вояж, описанный Геродотом, выглядит правдоподобно с учетом «средней скорости мореплавания в Древнем мире»; он также согласен, что «ветра и течения в целом благоприятствовали такому плаванию».

Однако Ллойд оспаривает самый важный пункт, что «информация о положении солнца… могла быть получена только опытным путем». Он утверждает, что греки во времена Геродота уже обладали «ясным понятием о географических направлениях и движении солнца над поверхностью Земли», и полагает, что Геродот был причастен к этому знанию. Таким образом, Геродот должен был знать, что любая экспедиция, продвинувшаяся достаточно далеко на юг, столкнется с феноменом перехода солнца из прежнего положения в противоположное. Но тогда почему Геродот выглядит столь удивленным? Послушаем Ллойда: «Его разум отказывался принять… не абсолютную достоверность такого опыта, а саму возможность того, что Африка простирается достаточно далеко на юг для наблюдения данного феномена».

Очень жаль, что Геродот не может лично ответить Ллойду. Хотя некоторые греческие философы почти за сто лет до него предполагали, что Земля имеет сферическую форму (см. «Вступление» к разделу «Гладя в небо»), сам Геродот не обнаруживает признаков знакомства с этой идеей. Его понятия о географии, хотя и гораздо более глубокие, чем его современников, опирались на двумерную картину мира. По замечанию Джорджа Сэртона, признанного специалиста по истории античной науки, «Геродот не был географом в научном смысле слова: к примеру, его математические познания были недостаточными для подлинно географического мышления… он больше интересовался человеческой, а не математической стороной географии». Ллойд не приводит никаких доказательств того, что Геродот обладал достаточно полными знаниями о строении земной поверхности и движении солнца, чтобы логическим путем прийти к тому, что финикийцы узнали на собственном опыте; он просто так считает. Его мнение о том, что удивление Геродота было вызвано истинными размерами африканского континента, а не феноменом необычного поведения солнца, тоже не подкреплено доказательствами. Напротив, Геродот постоянно подчеркивал, что другие географы, одержимые идеей круглой формы континентов, ошибаются и что Африка «занимает очень большую площадь».

«Крайне маловероятно, что египетский фараон мог действовать таким образом, как это приписывается фараону Нехо. Нам представляют эдакого властителя-философа, одержимого идеей о мореплавании вокруг Африки и снарядившего экспедицию с этой целью. С психологической точки зрения такое просто невозможно для любого фараона, сколь угодно любознательного, по той простой причине, что это потребовало бы резкого отступления от традиционного египетского образа мысли. Какой цели, сообразной с желанием египетского фараона, могло послужить подобное предприятие? Для каждого, кто знаком с нравами и обычаями египетских фараонов, совершенно очевидно, что такой цели нет и не могло быть».

Странно наблюдать такую самонадеянность со стороны видного египтолога, полагающего, что он может точно предсказывать поведение фараонов, как будто все они были бесхарактерными персонажами с закосневшим и неизменным складом мышления. Это особенно несправедливо, когда речь идет о XXVI династии, в которой фараон Нехо был одним из самых ярких правителей. За этот период в Египте произошли огромные перемены, связанные с возросшим интересом к внутренней части африканского континента, права на которую оспаривались враждебным королевством Нубии (Мероэ). Греческие торговцы и путешественники существенно расширили представления египтян о мире Средиземноморья. Наряду со своим флотом в Средиземном море Нехо построил военно-морской флот (несомненно с помощью греков и финикийцев) для патрулирования Красного моря. По утверждению самого Ллойда, Нехо был заинтересован в восстановлении торговли с Пунтом — одним из традиционных торговых партнеров Древнего Египта, богатой областью в Сомали на Африканском Роге напротив Аравийского полуострова. Нехо был так убежден в важном значении торговли в Красном море, что даже попытался построить древний аналог Суэцкого канала, соединяющий его со Средиземноморьем. В любом случае попытка оказалась слишком дорогостоящей и проект был закрыт, хотя впоследствии его осуществили персы при правлении императора Дария (522—486 гг. до н. э.).

Таким образом, финансирование экспедиции вокруг Африки полностью согласуется с другими мероприятиями в области внешней политики во времена правления фараона Нехо. Побудительной причиной, столь трудной для понимания Ллойда, очевидно, были коммерческие интересы. Когда нубийская империя Мероэ отрезала Египет от внутренней части континента, у египтян возникла потребность в поиске других маршрутов для получения товаров из Африки. Путешествия на запад были особенно притягательными еще и по другой причине. Атлантическое побережье Испании уже славилось своими богатыми залежами серебра, однако торговля находилась в исключительном ведении независимого финикийского государства Карфаген. Плавание вокруг Африки могло бы открыть для Египта «черный ход» к богатствам Атлантики… если бы только оно не оказалось таким долгим.

Мы можем представить себе финикийского Колумба, объясняющего цель экспедиции при дворе фараона Нехо; мореплаватели одновременно исследуют все побережья Африки и найдут новый маршрут в Испанию. С учетом неудачи своей попытки строительства Суэцкого канала Нехо вполне мог поддаться искушению и выделить средства на это новое предприятие. Это вовсе не означало, что он был «властителем-философом», финансировавшим абстрактные географические исследования в глобальном масштабе, как явствует из карикатуры, нарисованной Ллойдом. Сам Нехо, вероятно, не больше верил в научную ценность морского путешествия, чем Фердинанд и Изабелла, испанские монархи, верили в предложение Христофора Колумба. В обоих случаях затраты, казалось, оправдывали риск.

Слишком дальний поход?

Доводы Ллойда, связанные с чисто практическими трудностями мореплавания вокруг Африки, выглядят более обоснованными. Как мореходам фараона Нехо хватило мужества предпринять столь невероятное путешествие — тысячи и тысячи миль вдоль неизвестных побережий, не нанесенных на карту? Через сто лет финикийцы из Карфагена приступили к исследованию Африканского побережья с противоположного направления. Судя по всему, это занятие не вызывало у них большого восторга. Около 500 г. до н. э. карфагенский флот под командованием Ганнона проплыл на запад через Гибралтарский пролив и после основания ряда небольших колоний на побережье Марокко отправился в дальний поход на юг. Читая их собственный отчет о путешествиях (сохранившийся в греческом переводе), можно ощутить растущий страх людей по мере того, как они уплывали все дальше от дома. Они миновали берег, объятый пламенем (очевидно, в результате крупного морского пожара), прятались от камней, швыряемых туземцами, страшились звука ночных барабанов и в ужасе бежали от извержения вулкана. Однако они одержали верх над расой «волосатых и несмышленых людей», которых они называли «гориллами», откуда и произошло это слово.

Экспедиция под командованием Ганнона вполне могла достигнуть горы Камерун, которая является единственным действующим вулканом, видимым с побережья Западной Африки. Однако вскоре после этого карфагеняне повернули назад, сделав запись о том, что у них закончились запасы провизии. Двадцать лет спустя один персидский вельможа попытался пройти по их следам и совершить мореплавание вокруг Африки, но после многих невзгод и борьбы с сильными встречными течениями был вынужден отказаться от своих замыслов.

Во II в. до н. э. греческий мореход Евдокс предпринял еще одну попытку. Он вышел из Кадиса в Испании, подготовленный к всевозможным случайностям: в его команду входили плотники, врачи и даже танцовщицы для поддержания морального духа. Однако его корабль был выброшен на берег у побережья Марокко. Даже опытным португальским навигаторам XV века понадобилось 25 лет на подробное ознакомление с западным побережьем Африки, прежде чем они смогли доплыть до мыса Доброй Надежды и обогнуть континент.

Как же финикийцы во времена фараона Нехо могли преуспеть там, где потерпели неудачу многие более поздние мореплаватели? Ответ заключается в направлении плавания. Карфагеняне и португальцы пытались обогнуть Африку против часовой стрелки, борясь с неблагоприятными ветрами и течениями. Финикийский маршрут по часовой стрелке был гораздо легче. Они уже были знакомы с побережьем до Африканского Рога (египетская «страна Пунт»). Оттуда муссонные ветры увлекали парусные корабли или направляли парусные корабли по стабильному южному курсу. После мыса Доброй Надежды, как отметил Карпентер, преобладающие течения несут корабли на север вдоль побережья; единственным трудным отрезком пути являются безветренные штилевые зоны на экваториальном побережье Западной Африки, мешающие движению в любую сторону. Фактически обогнув мыс Доброй Надежды, финикийцы не имели особого выбора, кроме плавания на север, если они хотели вернуться домой.

Все это не преуменьшает достижений финикийских мореходов. Если мы вместе с Рисом Карпентером согласимся считать их плавание «историческим фактом», то оно принадлежит к наиболее выдающимся подвигам древних путешественников, о которых сохранились письменные свидетельства.

Если финикийским морякам хватило умения совершить плавание вокруг Африки, вполне естественно предположить, что они могли добраться и до Америки. Но здесь, конечно, есть существенная разница. Когда они плыли вокруг Африки, то не теряли сушу из вида больше чем на день-другой. Пересечение Атлантики — хотя это и более короткое путешествие — совсем другое дело. Невозможно представить, каким страхом были бы объяты финикийские мореходы, если бы они бороздили неизведанные и пустые воды Атлантического океана. Маловероятно, что они совершали преднамеренные плавания в этом направлении из чистого любопытства, но это, разумеется, не исключает возможности случайных путешествий…

Экспедиция под командованием Ганнона вполне могла достигнуть горы Камерун, которая является единственным действующим вулканом, видимым с побережья Западной Африки. Однако вскоре после этого карфагеняне повернули назад, сделав запись о том, что у них закончились запасы провизии. Двадцать лет спустя один персидский вельможа попытался пройти по их следам и совершить мореплавание вокруг Африки, но после многих невзгод и борьбы с сильными встречными течениями был вынужден отказаться от своих замыслов.

Во II в. до н. э. греческий мореход Евдокс предпринял еще одну попытку. Он вышел из Кадиса в Испании, подготовленный к всевозможным случайностям: в его команду входили плотники, врачи и даже танцовщицы для поддержания морального духа. Однако его корабль был выброшен на берег у побережья Марокко. Даже опытным португальским навигаторам XV века понадобилось 25 лет на подробное ознакомление с западным побережьем Африки, прежде чем они смогли доплыть до мыса Доброй Надежды и обогнуть континент.

Как же финикийцы во времена фараона Нехо могли преуспеть там, где потерпели неудачу многие более поздние мореплаватели? Ответ заключается в направлении плавания. Карфагеняне и португальцы пытались обогнуть Африку против часовой стрелки, борясь с неблагоприятными ветрами и течениями. Финикийский маршрут по часовой стрелке был гораздо легче. Они уже были знакомы с побережьем до Африканского Рога (египетская «страна Пунт»). Оттуда муссонные ветры увлекали парусные корабли или направляли парусные корабли по стабильному южному курсу. После мыса Доброй Надежды, как отметил Карпентер, преобладающие течения несут корабли на север вдоль побережья; единственным трудным отрезком пути являются безветренные штилевые зоны на экваториальном побережье Западной Африки, мешающие движению в любую сторону. Фактически обогнув мыс Доброй Надежды, финикийцы не имели особого выбора, кроме плавания на север, если они хотели вернуться домой.

Все это не преуменьшает достижений финикийских мореходов. Если мы вместе с Рисом Карпентером согласимся считать их плавание «историческим фактом», то оно принадлежит к наиболее выдающимся подвигам древних путешественников, о которых сохранились письменные свидетельства.

Если финикийским морякам хватило умения совершить плавание вокруг Африки, вполне естественно предположить, что они могли добраться и до Америки. Но здесь, конечно, есть существенная разница. Когда они плыли вокруг Африки, то не теряли сушу из вида больше чем на день-другой. Пересечение Атлантики — хотя это и более короткое путешествие — совсем другое дело. Невозможно представить, каким страхом были бы объяты финикийские мореходы, если бы они бороздили неизведанные и пустые воды Атлантического океана. Маловероятно, что они совершали преднамеренные плавания в этом направлении из чистого любопытства, но это, разумеется, не исключает возможности случайных путешествий…

ПРОПАВШАЯ РИМСКАЯ АРМИЯ

***

Хотя на первый взгляд эта идея похожа на неудачный сюжетный ход из второсортного кинофильма 1960-х годов, есть свидетельства того, что группа римских солдат, занесенная превратностями войны далеко на восток, в конце концов вступила в конфликт с армией императорского Китая. Пропавшие римские легионеры могли даже поселиться в Китае и основать город, впоследствии названный в их честь.

Предполагается, что эта необыкновенная встреча произошла во времена правления китайской династии Хань (200 г. до н. э. — 200 г. н. э.), совпавшего с расцветом Римской республики и Римской империи. Правители Хань превратили Китай в грозную военную силу, чьи армии совершали походы далеко за исторические пределы страны. Одним из наиболее выдающихся достижений была военная экспедиция 36 года до н. э. в Центральную Азию, за 1000 миль от официальной границы Китая. По своей дерзости это предприятие напоминает знаменитый рейд в Антаббу в июне 1976 года, когда израильские коммандос прилетели в Африку, взяли штурмом аэропорт в Уганде и освободили группу пассажиров с угнанного авиалайнера. В данном случае целью ханьских военачальников было не спасение заложников, а устранение угрозы их собственной власти, хотя ее центр и находился на другом конце Азии. Именно тогда, как считается, китайцы встретили и захватили в плен пропавшее подразделение римской армии.