Страница:

Процесс подготовки проповеднических и миссионерских кадров Церкви АСД из числа местного населения проходил столь интенсивно в конце XIX в., что вскоре российский адвентизм, обеспечив себя национальными кадрами, порвал со своей западной пуповиной, став одним из российских религиозных движений, привлекавших к себе немалое число представителей различных слоев российского общества, но главным образом низших его этажей. К числу самых первых русских проповедников-миссионеров адвентизма следует отнести мещанина из города Таращи Киевской губернии Ф. Бабиенко, ранее бывшего православным, но вставшего на позиции адвентизма. Его путь к адвентизму не был прямолинейным. После изучения Ветхого завета он первоначально стал соблюдать субботу. Это случилось в 1879 г. В 1870 г. Феофил Бабиенко вместе со своими последователями организовал «Общество братьев, верующих в Библию», оставив Православную Церковь. Вскоре это общество появилось в других городах и селах Украины. Сподвижники Бабиенко, собрав деньги, решили построить свой молитвенный дом и послали своего руководителя в Киев за разрешением на строительство. Домой он уже не вернулся: его арестовали и сослали в Ставрополь, на Северный Кавказ. Здесь он в ссылке продолжал почитать субботу и помимо этого стал ожидать второго пришествия Иисуса Христа. Об этом своем новом открытии он сообщил своим единомышленникам в Таращи, которые также включили учение о земном тысячелетнем царстве Христа в свою догматику. В 1886 или в 1887 г. Ф. Бабиенко в Ставрополе познакомился с адвентистским проповедником Лаубганом и был обращен в новую веру. Пятеро из местных последователей стали адвентистами в 1887 г., а восемь последующих – в 1888 г. Первая русская община АСД была организована, таким образом, в Ставрополе, а затем русские общины благодаря энтузиазму и подвижничеству Ф. Бабиенко появились в селах Михайловка и Пелагеевка неподалеку от Ставрополя.

Однако роль русских проповедников-миссионеров адвентизма на первых этапах его развития в России в конце XIX в., повторяем, не стоит преувеличивать: она была достаточно мала. Главную роль в первоначальном распространении адвентизма в это время играли, конечно, иностранные его проповедники. Однако «религиозные иммигранты проявляют витальную силу лишь тогда, когда обе культуры объединяют некоторые общие потребности, взаимное влечение, которое никак не сводится к натиску ревностных миссионеров. Только при этом условии фрагменты чужеземной культуры способны замещать элементы культуры отечественной, потому что более адекватно отражают новые запросы общества». 315В связи с этим весьма интересным с научной точки зрения становится анализ того, «как взаимодействие с другими культурами сказывается на формировании «самобытной! (в данном случае российской) культуры, каковы возможности и механизм превращения элементов «чужой» культуры в органические компоненты первой». 316Думается, что ознакомление с процессом дальнейшего становления адвентизма в России позволит нам лучше понять динамику религиозных процессов XX столетия. Поэтому, если в настоящем параграфе мы стремились продемонстрировать силу и мощь того творческого импульса, глубину того генетического кода, которые российский адвентизм получил от западных проповедников и миссионеров, то в следующем параграфе мы постараемся описать тот этап в его истории, на котором он, порывая постепенно со своей западной «пуповиной», обретал свою самобытность, свою собственную историю, своих собственных подвижников и мучеников, своих отечественных лидеров и проповедников, свои собственные источники для саморазвития.

§3. Адвентизм в России на рубеже веков (XIX – XX)

Однако роль русских проповедников-миссионеров адвентизма на первых этапах его развития в России в конце XIX в., повторяем, не стоит преувеличивать: она была достаточно мала. Главную роль в первоначальном распространении адвентизма в это время играли, конечно, иностранные его проповедники. Однако «религиозные иммигранты проявляют витальную силу лишь тогда, когда обе культуры объединяют некоторые общие потребности, взаимное влечение, которое никак не сводится к натиску ревностных миссионеров. Только при этом условии фрагменты чужеземной культуры способны замещать элементы культуры отечественной, потому что более адекватно отражают новые запросы общества». 315В связи с этим весьма интересным с научной точки зрения становится анализ того, «как взаимодействие с другими культурами сказывается на формировании «самобытной! (в данном случае российской) культуры, каковы возможности и механизм превращения элементов «чужой» культуры в органические компоненты первой». 316Думается, что ознакомление с процессом дальнейшего становления адвентизма в России позволит нам лучше понять динамику религиозных процессов XX столетия. Поэтому, если в настоящем параграфе мы стремились продемонстрировать силу и мощь того творческого импульса, глубину того генетического кода, которые российский адвентизм получил от западных проповедников и миссионеров, то в следующем параграфе мы постараемся описать тот этап в его истории, на котором он, порывая постепенно со своей западной «пуповиной», обретал свою самобытность, свою собственную историю, своих собственных подвижников и мучеников, своих отечественных лидеров и проповедников, свои собственные источники для саморазвития.

§3. Адвентизм в России на рубеже веков (XIX – XX)

Уже с конца 80-х, и особенно в 90-е годы XIX столетия процесс развития адвентизма в России все в большей и большей степени начинает формироваться благодаря усилиям и подвижничеству его отечественных последователей. К тому времени миссионерская работа в России принесла адвентистам неплохие плоды. Адвентистские общины возникали все в новых и новых регионах России: в Оренбургской, Самарской губерниях, в Бессарабии, в Прибалтике, в Закавказье, Польше и т.д. Общины адвентистов возникали и в российских городах: в Либаве, Киеве, Одессе, Армавире, Евпатории, Риге, Таллинне, Петербурге.

В Санкт-Петербурге проповедь адвентизма начал Герхард Перк, вернувшийся к тому времени из Германии, куда он был выслан после ареста в 1886 г. вместе с Конради. Вскоре благодаря его усилиям семь жителей столицы, в основном принадлежавших к низшим слоям, стали соблюдать седьмой день – субботу. Деятельность Перка привлекла к себе внимание членов других религиозных движений в столице, главным образом из числа евангельских христиан, зарождение которых началось в столице несколько раньше. К 1901 г. здесь уже было образовано две адвентистские группы: русская в составе 20 человек и немецкая с 50-тью членами.

Наличие двух общин адвентистов (немецкой и русской) в Санкт-Петербурге не должно удивлять читателей – это было всероссийское явление. В России из-за строгих законов долгое время приходилось отделять членов адвентистской Церкви из немцев от членов Церкви из русских, ибо каждый случай отпадения от православия Православной Церковью и местными властями рассматривался если не как преступление, то как вызов обществу. Практически повсеместно по России (в Киеве, Евпатории, Петербурге, Бендерах, Ставрополе и т.д.) Церковь адвентистов седьмого дня имела русские и немецкие общины, они принадлежали к различным полям. Русские общины принадлежали к Среднероссийскому полю. В результате такой раздвоенности адвентистские общины в одном городе посещались служителями разных полей, что естественно, вызывало определенные трудности в организации внутренней жизни общин и их управлении.

Царские власти как в центре, так и на местах чинили всяческие препятствия деятельности адвентистской Церкви в России, как, впрочем, и всем другим неправославным движениям. Пионеры адвентизма в России в своих воспоминаниях указывают, что они не один раз подвергались преследованиям со стороны администрации. Некоторые из них даже подвергались кратковременному тюремному заключению. Правда, местные чиновники плохо разбирались в особенностях нового для России вероучения. В первую очередь их беспокоило то, что адвентисты праздновали субботу и на этом основании они относили их к объявленной вне закона секте «жидовствующих». Руководству пришлось приложить много усилий, чтобы недоразумение рассеялось. Одновременно была высказана и верноподданническая позиция Церкви. На I Всеобщем собрании в 1890 г. было сделано специальное обращение в адрес правительства: «Мы не враги правительства, а его друзья. Истинный христианин должен исполнять законы Божьи, а заповеди Его требуют повиновения властям предержащим». Впрочем, скоро адвентистское руководство смогло понять, что российские власти не очень-то поверили в такие заявления и продолжали придерживаться репрессивного курса в отношении к Церкви АСД.

Несмотря на преследования российские адвентисты, под руководством опытных инструкторов из-за рубежа, упорно строили прочное здание своей Церкви в России. Уже в 1890 году прошло два окружных и одно общее собрание российских адвентистов. Все они прошли под руководством Конради, специально приезжавшего в страну для этих целей. Первое общее собрание адвентистов состоялось на Кавказе с 3 по 6 ноября 1890 г. На нем присутствовало более 100 верующих, среди которых были и местные уроженцы-адвентисты. К тому времени «восточное» поле Церкви имело уже 9 общин и 356 членов Церкви, а общая сумма взносов достигала 954 рубля в год.

Успехи на российских просторах обрадовали европейское руководство адвентистской Церкви и оно предприняло ряд организационных мероприятий по совершенствованию управления российскими общинами. До этого последние входили в состав Среднеевропейского Союза, что затрудняло их прямую связь с руководством. В 1890 г. в Базеле было принято решение объединить российское «дело» с германским как территориально наиболее близким в один Союз. Это решение было утверждено Всемирным Советом Церкви и в 1891 г. на собрании Среднеевропейского Союза общин в Гамбурге на повестку дня было вынесено постановление Всемирного Союза «Дело Божие в России и Германии отделить от Среднеевропейского Союза общин и пока они нуждаются в финансовой поддержке не организовывать в Германский Союз Общин, а признавать их как два отдельных миссионерских поля». Вновь образованное поле в России получило название «Восточноевропейское миссионерское поле». С 7 по 17 октября 1894 г. на третьем собрании Восточноевропейского поля впервые в России был совершен обряд рукоположения в проповедники Церкви Г. И. Лебсака, сыгравшего впоследствии весьма важную роль в истории российского адвентизма. Знаменательность этого события для истории адвентизма в России состояла в том, что Г. И. Лебсак был первым местным рукоположенным адвентистским руководителем.

Родился Генрих Иванович Лебсак в немецком поселении на берегу Волги, недалеко от речки Медведица, в поселке Франк Саратовской губернии 4 января 1870 г. Родители его были ревностными лютеранами и богомольными людьми. Под их влиянием получивший специальность переплетчика Генрих Лебсак также увлекается Библией и уже в 16-летнем возрасте проводит по поручению пастора изучение Библии на молитвенных собраниях не только в своем родном поселении, но и в соседних колониях. В 1890 г. его обратил в адвентистскую веру его новый знакомый, немецкий проповедник российского происхождения Якоб Клейни. После этой встречи Г. И. Лебсак и его жена, тоже лютеранка, покинули лютеранскую Церковь и стали готовиться к крещению в адвентистской общине. Вскоре Г. И. Лебсак решил стать служителем адвентистской Церкви и отправился в Гамбург, где в 1890 г. и принял крещение и за несколько недель прошел курс для миссионеров, после чего прибыл в Россию со специальным поручением как литературный евангелист и помощник пастора.

По возвращении в Россию Г. И. Лебсак с головой окунулся в строительство адвентистской Церкви в своих родным местах. В августе 1890 г. он начинает активно работать книгоношей в немецких колониях на Волге, ибо в то время почти вся адвентистская литература была преимущественно на немецком языке. Зимой 1892 г. Генрих Иванович Лебсак и его однофамилец и очень дальний родственник Генрих Конрадович Лебсак, который также был литературным евангелистом, были арестованы и посажены в тюрьму в Таганаше, что на северной линии крымской железной дороги. Впоследствии Г. И. Лебсаку неоднократно приходилось отбывать тюремное заключение в связи с его церковной деятельностью. Впоследствии он писал об этом так: «Царские власти охотились за мной как адвентистским служителем, как за оленем…, но Бог всегда стоял рядом в моих «Гефсиманиях» и на моих «горах Преображения». Он никогда не оставлял меня».

На III съезде Восточноевропейского поля, проходившем 7-17 октября 1894 г. в Александродаре, на Северном Кавказе было совершено рукоположение Г. И. Лебсака в высший сан адвентистской Церкви на территории России. Так 25-летний Генрих Лебсак стал первым местным проповедником Церкви адвентистов седьмого дня в России. В последующие годы Г. И. Лебсак работает на Кавказе, Поволжье. В 1987 г. по приглашению общины менонитов, проживавших в Западной Сибири, он выехал в эти далекие края, занимаясь в течение некоторого времени распространением там адвентистского вероучения.

В 80-е годы XIX в. Г. Лебсак, как и другие адвентистские проповедники, вынужден был приспосабливаться к новым, более суровым условиям функционирования протестантских Церквей и объединений в России, ибо царское правительство в это время объявило, по сути, войну всем неправославным религиозным движениям на территории империи. Обер-прокурором Синода в то время стал К. П. Победоносцев, возглавивший этот курс. Единственно возможной верой для русского народа он считал православие, а все остальные религии называл смертельным врагом народа и Отечества. Официальный статус Победоносцева и его личные дружеские отношения с Александром III способствовали тому, что свои взгляды он реализовывал на практике. Его же мечтой было уничтожение в России всех неправославных религиозных движений и учений. Именно К. П. Победоносцев был подлинным вдохновителем обнародованного в мае 1883 г. «Мнения Государственного совета о даровании раскольникам всех вероисповеданий права богослужения». В этом документе всем верующим вне Православной Церкви предоставлялось право на исповедание своей веры и отправление своего культа, но с одной, очень важной, оговоркой: «чтобы при этом не были нарушаемы бы общие правила благочестия и общественного порядка». Имелось и еще одно ограничительное условие: люди, «исполняющие требы у раскольников, не подвергаются за сие преследованию, за исключением тех случаев, когда они окажутся виновными в распространении своих заблуждений между православными…»

Закон 1883 года немедленно стал применяться для борьбы с адвентистами, баптистами, евангельскими христианами и другими «рационалистическими» движениями в России. Воодушевленное поддержкой царского правительства православное духовенство развернуло шумную пропагандистскую кампанию по борьбе с такого рода «раскольниками, ворующими у них души». Духовные академии и семинарии спешно стали вести подготовку специалистов по борьбе с «раскольниками». В скором времени при каждой православной епархии появился специальный священник-миссионер, в обязанности которого входило собирание компромата на всех, кто переставал посещать православные храмы, а также вести вероучительные беседы с местным населением и полемические дискуссии со своими противниками из рядов «раскольников». Этого, однако, правительству и церковному руководству показалось мало, и был взят курс на еще более жесткую линию по отношению к «раскольникам», «совратителям» и «душегубцам», как стали называть в России протестантов. Примером такого курса может служить резолюция совещания православных деятелей во главе с К. П. Победоносцевым, состоявшегося в 1891 г., в которой отмечалось: «Быстрый рост сектантства является серьезной опасностью для государства. Всем сектантам должно быть воспрещено покидать свое местожительство. Все преступления против Православной Церкви должны разбираться не в советах, а в духовных судах. Паспорта сектантов должны быть помечены особым образом, чтобы их нигде не принимали ни на работу, ни на жительство, пока жизнь в России не станет для них невыносимою. Дети их должны силою отбираться и воспитываться в православной вере».

Не успели православные деятели выразить свои пожелания в адрес «раскольников», чтобы тем «жизнь малиной не казалась», как правительство поспешило эти пожелания облечь в юридическую ткань, придав им форму закона. В уголовный кодекс были внесены необходимые статьи: «Ст. 187. За выход из церкви и присоединение к другому религиозному обществу – лишение всех гражданских и личных прав. В более легких случаях – полтора года исправительных заведений… Ст. 196. За распространение еретических или сектантских учений и пособничество в этом – ссылка в Сибирь, Закавказье или другие отдаленные места».

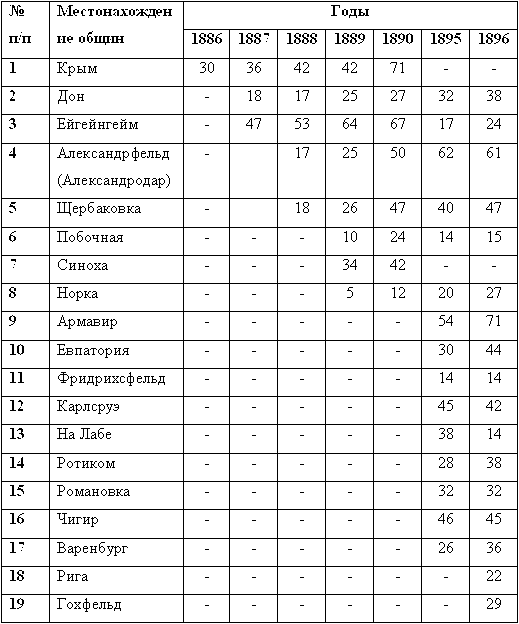

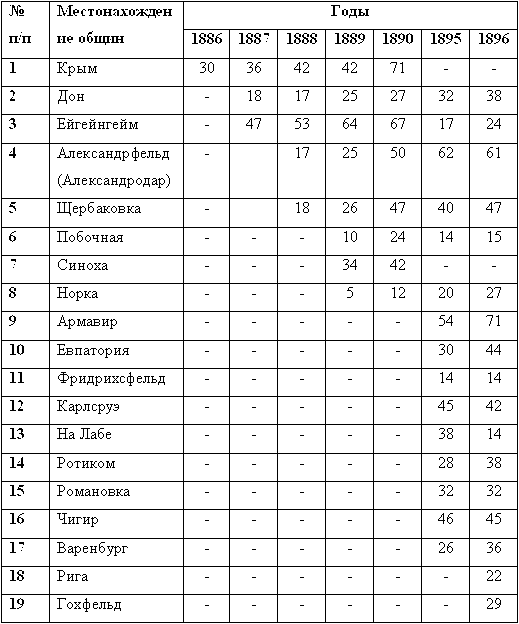

Репрессии против всех религиозных инакомыслящих, на которые не скупились власти, не приводили, однако, к должному результату, а напротив, давали обратный эффект, привлекая к жертвам этих репрессий всеобщее внимание, вызывая в общественном мнении к ним сочувствие и сострадание, придавая им ореол мучеников за веру. О последнем, наверное, стоит остановиться подробнее, ибо история религии дает много примеров того, что борьба с еретиками и инакомыслящими бессмысленна, что силой победить идею невозможно. Сколько бы ни преследовали римские императоры первых христиан, сколько бы ни сжигали в эпоху Средневековья на кострах инквизиции еретиков — их от этого становилось нисколько не меньше. В итоге христианство победило и стало государственной религией еще при Константине I, а проповеди Дж. Виклифа и Яна Гуса, которые были сожжены, один после смерти, а другой – живым, уничтожили политическое всемогущество римского папства на закате Средневековья. Уроки эти тем более актуальны были для России, где испокон веков народ сочувствовал всем униженным, бедным и оскорбленным, кого без суда отправляли в ссылку и на каторгу. Ненависть к деспотизму, политическому ли, духовному ли, превращалась в сочувствие к их жертвам. В результате, вынужденные уйти в подполье, религиозные диссиденты в России не остановили своей деятельности, еще более ее активизировали, вовлекая в орбиту своего влияния все новые и новые районы, города и губернии империи. О росте, например, численности российских адвентистов говорит следующая таблица.

На 1886 год в Годовом Отчете Церкви АСД было также отмечено, но без указания количества общин, наличие последних в Тарутино, Олниски, Нейфельд, Гольсштейн, Добринке, Холосна, Нидерталь.

По данным же чиновника Министерства внутренних дел российской империи С. Бондаря в 1896 г. «адвентизм был распространен среди немцев в Поволжье, на Дону, в Бессарабии, на Волыни, в Крыму, на реке Молочной, в Кубанской области, в Привислинском и Прибалтийском крае. Кроме того, адвентизм приняли свыше 100 человек русских, многие латыши, эсты и евреи. «Вследствие притеснений в деле религии» многие из адвентистов выселились в Америку. В 1896 г. в России было 20 общин, 779 членов общин и 8 проповедников. Десятина за 1896 г. дала 2133 рубля; общее количество взносов равнялось 2747 рублям». 318На следующий, 1897 г. была организована адвентистская община в имперской столице Санкт-Петербурге. Там в этом году начал проповедовать Герхард Перк и вскоре его миссионерская деятельность принесла первые скромные, но радостные результаты: была создана адвентистская община в самой столице Российской империи. В 1897 г. в журнале «Стражи Сиона» (Zions-Wachter) Г. Перк писал: «По милости Божией удалось в этом году сделать начало в столице этой великой страны и, несмотря на много препятствий и затруднений, Господь Бог соизволил, чтобы 17 душ приняли истину. Господь посылает луч третьей ангельской вести и сюда… и освещает искренних. Господь строит Свое царство, и когда Он появится, то и здесь будут некоторые спасены». Адвентисты в российской столице, как и повсюду в империи, находились вне закона и собирались нелегально на частных квартирах, обычно в квартире жителя Санкт-Петербурга Оттона Вильдгрубе по адресу: ныне Кронверкский пр., дом 53 на четвертом этаже. Нелегальное положение, впрочем, не мешало питерским адвентистам, как и их единоверцам в других городах России, медленно, но неустанно увеличивать свои ряды. К 1901 г. в столице было образовано уже две группы: русская с двадцатью членами и немецкая с пятьюдесятью. Всего же в России в 1901 г. стало 37 адвентистских общин, 1288 членов общин и 13 проповедников. 319

В связи с количественными и качественными изменениями в деятельности российских адвентистов на очередном всеевропейском адвентистском съезде в Германии, проходившем во Фриденсау в июле (18-20) 1901 г., было принято решение об организации Немецко-Российского Униона Церкви адвентистов седьмого дня. Там же была представлена рекомендация о разделении Восточноевропейского поля (территория царской России) на Южно-российскую Конференцию (Союз общин) и Северо-российское миссионерское поле. Эта рекомендация была утверждена IX съездом Восточноевропейского поля, проходившим в Форстенорте, что располагался в Тверской области. По решению съезда центром Южно-российской Конференции стал Ростов-на-Дону. Председателем Конференции был избран Г. И. Лебсак. В связи с тем, что по обстоятельствам времени, о чем уже говорилось выше, немецкие и русские по этническому признаку члены адвентистской Церкви в России в то время не смешивались, а входили как бы даже в одном городе или поселке в две общины, было решено объединить все русские общины в одно Среднероссийское поле. Такое разделение было одобрено наверху с тем, чтобы в будущем возникающие в России общины с членами русской национальности появлялись именно как отдельное поле, особо от других полей России. Это поле стало известно как Среднероссийское миссионерское поле. По данным первого годичного отчета в июне 1902 г. в этом поле насчитывалось 200 членов, состоявших в различных общинах на хуторах Дворцовый, Галищине и Шуше, на Кавказе вместе с 43 членами Церкви, проживавшими врозь. В 1903 г. туда прибавились русские общины, включавшие вообще всех представителей не немецкой национальности, в Евпатории, Яновске, Янцеве, Киеве, Оренбурге с 88 членами, а в 1904 г. общее число этого поля возросло до 523 человек с новыми 10 общинами. Известны и имена первых русских служителей этого поля: М. Кузьмин, И. Пилькевич, А. Гонтарь, К. Шмаков и др. Со стороны местной администрации и православных иерархов отношение к ним было еще более жестким, даже в сравнении с адвентистскими служителями немецкой национальности. Русских служителей ежедневно ожидали постоянные преследования, месяцами они находились в тюрьмах, а целые годы – под надзором полиции. И так продолжалось вплоть до 1905 г.

28 октября 1904 г. на хуторе Якотинцево у Невинномысской станицы состоялся съезд Среднероссийского поля, на котором было избрано руководство. На этом съезде рассматривался вопрос о субботних адвентистских библейских школах по поводу открытия которых при общинах было принято специальное постановление. Председателем съезда был быстро набиравший авторитет отечественный лидер Г. И. Лебсак.

Обнародование в 1905 г. царского указа «Об укреплении начал веротерпимости», который появился в свет под давлением демократической российской и международной общественности, активно боровшейся с карательными операциями властей по отношению ко всем неправославным «раскольникам» и «совратителям», открыл перед адвентизмом седьмого дня в России новые возможности, чем адвентисты не преминули воспользоваться. В это время многие адвентистские деятели смогли вернуться к своим прежним обязанностям, с новой энергией взявшись за проповедническую деятельность, за консолидацию своей паствы в масштабе всей империи, за восстановление прерванных в годы предшествующих репрессий связей и контактов

17 апреля 1905 г. высочайшим повелением были отменены прежние ограничения для последователей неправославных религиозных движений, а также был разрешен свободный переход «из Православной Церкви в инославные». Так в России впервые была провозглашена, хотя и во многом формально, религиозная свобода, свобода совести. Адвентистские лидеры с одобрения верующих направили Николаю II благодарственный адрес с выражением своей верноподданнической позиции. Текст этого адреса был принят на собраниях адвентистов седьмого дня в Санкт-Петербурге (1 октября 1905 г.) и в селе Великокняжеское Северо-Кавказского округа (8 октября 1905 г.). Вот текст этого адреса:

«Благодарственный адрес его императорскому величеству, государю императору Николаю Александровичу!

Мы, верноподданные Вашего императорского величества, принадлежащие к христианскому обществу адвентистов седьмого дня, распространенному по всему миру, в лице нижеподписавшихся уполномоченных общинами, находящимися в государстве Вашего императорского величества, в виду тяжелого положения нашего дорогого отечества, осмеливаемся всеподданнейше выразить Вашему императорскому величеству нашу глубокую скорбь, вместе со всеми богобоязненными людьми страны, умоляя Всевышнего о полном успокоении нашей Родины, при котором она могла бы продолжать свое развитие… Мы верим, что правительство поставлено от Бога, и молимся за него и, на основании Библии, обязуемся «отдавать кесарево кесарю», принося ему подати, налоги, страх и честь… Всеподданнейше изложивши все это Вашему императорскому величеству, мы осмеливаемся выразить наше сердечное желание, чтобы господь сохранил Ваше императорское величество для блага нашей Родины еще на многие лета.

Решено на конференциях: в Санкт-Петербурге, 1-го октября 1905 г., Великокняжеске 9-го 1905 г.».

Не стоит думать, что адвентисты лицемерили. Да, они не согласны были с неравенством Церквей и религий в стране, но воевать за свободу религии они не собирались, ибо действительно исходили из принципа «всякая власть от Бога», чьи заповеди обязаны исполнять все христиане. В обмен на выраженные в этом обращении верноподданнические чувства адвентистские лидеры, впрочем, поспешили походатайствовать о распространении на них и их паству обещанных в Манифесте от 1905 г. религиозных свобод: «Мы преисполнены величайшей благодарности к Богу, в своем провидении расположившему сердце Вашего Императорского Величества даровать всем христианским вероисповеданиям давно желанную свободу совести, за которую мы горячо благодарим Ваше Императорское Величество, в полной уверенности, что ее блага будут предоставлены и нам».

В Санкт-Петербурге проповедь адвентизма начал Герхард Перк, вернувшийся к тому времени из Германии, куда он был выслан после ареста в 1886 г. вместе с Конради. Вскоре благодаря его усилиям семь жителей столицы, в основном принадлежавших к низшим слоям, стали соблюдать седьмой день – субботу. Деятельность Перка привлекла к себе внимание членов других религиозных движений в столице, главным образом из числа евангельских христиан, зарождение которых началось в столице несколько раньше. К 1901 г. здесь уже было образовано две адвентистские группы: русская в составе 20 человек и немецкая с 50-тью членами.

Наличие двух общин адвентистов (немецкой и русской) в Санкт-Петербурге не должно удивлять читателей – это было всероссийское явление. В России из-за строгих законов долгое время приходилось отделять членов адвентистской Церкви из немцев от членов Церкви из русских, ибо каждый случай отпадения от православия Православной Церковью и местными властями рассматривался если не как преступление, то как вызов обществу. Практически повсеместно по России (в Киеве, Евпатории, Петербурге, Бендерах, Ставрополе и т.д.) Церковь адвентистов седьмого дня имела русские и немецкие общины, они принадлежали к различным полям. Русские общины принадлежали к Среднероссийскому полю. В результате такой раздвоенности адвентистские общины в одном городе посещались служителями разных полей, что естественно, вызывало определенные трудности в организации внутренней жизни общин и их управлении.

Царские власти как в центре, так и на местах чинили всяческие препятствия деятельности адвентистской Церкви в России, как, впрочем, и всем другим неправославным движениям. Пионеры адвентизма в России в своих воспоминаниях указывают, что они не один раз подвергались преследованиям со стороны администрации. Некоторые из них даже подвергались кратковременному тюремному заключению. Правда, местные чиновники плохо разбирались в особенностях нового для России вероучения. В первую очередь их беспокоило то, что адвентисты праздновали субботу и на этом основании они относили их к объявленной вне закона секте «жидовствующих». Руководству пришлось приложить много усилий, чтобы недоразумение рассеялось. Одновременно была высказана и верноподданническая позиция Церкви. На I Всеобщем собрании в 1890 г. было сделано специальное обращение в адрес правительства: «Мы не враги правительства, а его друзья. Истинный христианин должен исполнять законы Божьи, а заповеди Его требуют повиновения властям предержащим». Впрочем, скоро адвентистское руководство смогло понять, что российские власти не очень-то поверили в такие заявления и продолжали придерживаться репрессивного курса в отношении к Церкви АСД.

Несмотря на преследования российские адвентисты, под руководством опытных инструкторов из-за рубежа, упорно строили прочное здание своей Церкви в России. Уже в 1890 году прошло два окружных и одно общее собрание российских адвентистов. Все они прошли под руководством Конради, специально приезжавшего в страну для этих целей. Первое общее собрание адвентистов состоялось на Кавказе с 3 по 6 ноября 1890 г. На нем присутствовало более 100 верующих, среди которых были и местные уроженцы-адвентисты. К тому времени «восточное» поле Церкви имело уже 9 общин и 356 членов Церкви, а общая сумма взносов достигала 954 рубля в год.

Успехи на российских просторах обрадовали европейское руководство адвентистской Церкви и оно предприняло ряд организационных мероприятий по совершенствованию управления российскими общинами. До этого последние входили в состав Среднеевропейского Союза, что затрудняло их прямую связь с руководством. В 1890 г. в Базеле было принято решение объединить российское «дело» с германским как территориально наиболее близким в один Союз. Это решение было утверждено Всемирным Советом Церкви и в 1891 г. на собрании Среднеевропейского Союза общин в Гамбурге на повестку дня было вынесено постановление Всемирного Союза «Дело Божие в России и Германии отделить от Среднеевропейского Союза общин и пока они нуждаются в финансовой поддержке не организовывать в Германский Союз Общин, а признавать их как два отдельных миссионерских поля». Вновь образованное поле в России получило название «Восточноевропейское миссионерское поле». С 7 по 17 октября 1894 г. на третьем собрании Восточноевропейского поля впервые в России был совершен обряд рукоположения в проповедники Церкви Г. И. Лебсака, сыгравшего впоследствии весьма важную роль в истории российского адвентизма. Знаменательность этого события для истории адвентизма в России состояла в том, что Г. И. Лебсак был первым местным рукоположенным адвентистским руководителем.

Родился Генрих Иванович Лебсак в немецком поселении на берегу Волги, недалеко от речки Медведица, в поселке Франк Саратовской губернии 4 января 1870 г. Родители его были ревностными лютеранами и богомольными людьми. Под их влиянием получивший специальность переплетчика Генрих Лебсак также увлекается Библией и уже в 16-летнем возрасте проводит по поручению пастора изучение Библии на молитвенных собраниях не только в своем родном поселении, но и в соседних колониях. В 1890 г. его обратил в адвентистскую веру его новый знакомый, немецкий проповедник российского происхождения Якоб Клейни. После этой встречи Г. И. Лебсак и его жена, тоже лютеранка, покинули лютеранскую Церковь и стали готовиться к крещению в адвентистской общине. Вскоре Г. И. Лебсак решил стать служителем адвентистской Церкви и отправился в Гамбург, где в 1890 г. и принял крещение и за несколько недель прошел курс для миссионеров, после чего прибыл в Россию со специальным поручением как литературный евангелист и помощник пастора.

По возвращении в Россию Г. И. Лебсак с головой окунулся в строительство адвентистской Церкви в своих родным местах. В августе 1890 г. он начинает активно работать книгоношей в немецких колониях на Волге, ибо в то время почти вся адвентистская литература была преимущественно на немецком языке. Зимой 1892 г. Генрих Иванович Лебсак и его однофамилец и очень дальний родственник Генрих Конрадович Лебсак, который также был литературным евангелистом, были арестованы и посажены в тюрьму в Таганаше, что на северной линии крымской железной дороги. Впоследствии Г. И. Лебсаку неоднократно приходилось отбывать тюремное заключение в связи с его церковной деятельностью. Впоследствии он писал об этом так: «Царские власти охотились за мной как адвентистским служителем, как за оленем…, но Бог всегда стоял рядом в моих «Гефсиманиях» и на моих «горах Преображения». Он никогда не оставлял меня».

На III съезде Восточноевропейского поля, проходившем 7-17 октября 1894 г. в Александродаре, на Северном Кавказе было совершено рукоположение Г. И. Лебсака в высший сан адвентистской Церкви на территории России. Так 25-летний Генрих Лебсак стал первым местным проповедником Церкви адвентистов седьмого дня в России. В последующие годы Г. И. Лебсак работает на Кавказе, Поволжье. В 1987 г. по приглашению общины менонитов, проживавших в Западной Сибири, он выехал в эти далекие края, занимаясь в течение некоторого времени распространением там адвентистского вероучения.

В 80-е годы XIX в. Г. Лебсак, как и другие адвентистские проповедники, вынужден был приспосабливаться к новым, более суровым условиям функционирования протестантских Церквей и объединений в России, ибо царское правительство в это время объявило, по сути, войну всем неправославным религиозным движениям на территории империи. Обер-прокурором Синода в то время стал К. П. Победоносцев, возглавивший этот курс. Единственно возможной верой для русского народа он считал православие, а все остальные религии называл смертельным врагом народа и Отечества. Официальный статус Победоносцева и его личные дружеские отношения с Александром III способствовали тому, что свои взгляды он реализовывал на практике. Его же мечтой было уничтожение в России всех неправославных религиозных движений и учений. Именно К. П. Победоносцев был подлинным вдохновителем обнародованного в мае 1883 г. «Мнения Государственного совета о даровании раскольникам всех вероисповеданий права богослужения». В этом документе всем верующим вне Православной Церкви предоставлялось право на исповедание своей веры и отправление своего культа, но с одной, очень важной, оговоркой: «чтобы при этом не были нарушаемы бы общие правила благочестия и общественного порядка». Имелось и еще одно ограничительное условие: люди, «исполняющие требы у раскольников, не подвергаются за сие преследованию, за исключением тех случаев, когда они окажутся виновными в распространении своих заблуждений между православными…»

Закон 1883 года немедленно стал применяться для борьбы с адвентистами, баптистами, евангельскими христианами и другими «рационалистическими» движениями в России. Воодушевленное поддержкой царского правительства православное духовенство развернуло шумную пропагандистскую кампанию по борьбе с такого рода «раскольниками, ворующими у них души». Духовные академии и семинарии спешно стали вести подготовку специалистов по борьбе с «раскольниками». В скором времени при каждой православной епархии появился специальный священник-миссионер, в обязанности которого входило собирание компромата на всех, кто переставал посещать православные храмы, а также вести вероучительные беседы с местным населением и полемические дискуссии со своими противниками из рядов «раскольников». Этого, однако, правительству и церковному руководству показалось мало, и был взят курс на еще более жесткую линию по отношению к «раскольникам», «совратителям» и «душегубцам», как стали называть в России протестантов. Примером такого курса может служить резолюция совещания православных деятелей во главе с К. П. Победоносцевым, состоявшегося в 1891 г., в которой отмечалось: «Быстрый рост сектантства является серьезной опасностью для государства. Всем сектантам должно быть воспрещено покидать свое местожительство. Все преступления против Православной Церкви должны разбираться не в советах, а в духовных судах. Паспорта сектантов должны быть помечены особым образом, чтобы их нигде не принимали ни на работу, ни на жительство, пока жизнь в России не станет для них невыносимою. Дети их должны силою отбираться и воспитываться в православной вере».

Не успели православные деятели выразить свои пожелания в адрес «раскольников», чтобы тем «жизнь малиной не казалась», как правительство поспешило эти пожелания облечь в юридическую ткань, придав им форму закона. В уголовный кодекс были внесены необходимые статьи: «Ст. 187. За выход из церкви и присоединение к другому религиозному обществу – лишение всех гражданских и личных прав. В более легких случаях – полтора года исправительных заведений… Ст. 196. За распространение еретических или сектантских учений и пособничество в этом – ссылка в Сибирь, Закавказье или другие отдаленные места».

Репрессии против всех религиозных инакомыслящих, на которые не скупились власти, не приводили, однако, к должному результату, а напротив, давали обратный эффект, привлекая к жертвам этих репрессий всеобщее внимание, вызывая в общественном мнении к ним сочувствие и сострадание, придавая им ореол мучеников за веру. О последнем, наверное, стоит остановиться подробнее, ибо история религии дает много примеров того, что борьба с еретиками и инакомыслящими бессмысленна, что силой победить идею невозможно. Сколько бы ни преследовали римские императоры первых христиан, сколько бы ни сжигали в эпоху Средневековья на кострах инквизиции еретиков — их от этого становилось нисколько не меньше. В итоге христианство победило и стало государственной религией еще при Константине I, а проповеди Дж. Виклифа и Яна Гуса, которые были сожжены, один после смерти, а другой – живым, уничтожили политическое всемогущество римского папства на закате Средневековья. Уроки эти тем более актуальны были для России, где испокон веков народ сочувствовал всем униженным, бедным и оскорбленным, кого без суда отправляли в ссылку и на каторгу. Ненависть к деспотизму, политическому ли, духовному ли, превращалась в сочувствие к их жертвам. В результате, вынужденные уйти в подполье, религиозные диссиденты в России не остановили своей деятельности, еще более ее активизировали, вовлекая в орбиту своего влияния все новые и новые районы, города и губернии империи. О росте, например, численности российских адвентистов говорит следующая таблица.

Данные о росте рядов адвентистов и адвентистских общин в России 317

На 1886 год в Годовом Отчете Церкви АСД было также отмечено, но без указания количества общин, наличие последних в Тарутино, Олниски, Нейфельд, Гольсштейн, Добринке, Холосна, Нидерталь.

По данным же чиновника Министерства внутренних дел российской империи С. Бондаря в 1896 г. «адвентизм был распространен среди немцев в Поволжье, на Дону, в Бессарабии, на Волыни, в Крыму, на реке Молочной, в Кубанской области, в Привислинском и Прибалтийском крае. Кроме того, адвентизм приняли свыше 100 человек русских, многие латыши, эсты и евреи. «Вследствие притеснений в деле религии» многие из адвентистов выселились в Америку. В 1896 г. в России было 20 общин, 779 членов общин и 8 проповедников. Десятина за 1896 г. дала 2133 рубля; общее количество взносов равнялось 2747 рублям». 318На следующий, 1897 г. была организована адвентистская община в имперской столице Санкт-Петербурге. Там в этом году начал проповедовать Герхард Перк и вскоре его миссионерская деятельность принесла первые скромные, но радостные результаты: была создана адвентистская община в самой столице Российской империи. В 1897 г. в журнале «Стражи Сиона» (Zions-Wachter) Г. Перк писал: «По милости Божией удалось в этом году сделать начало в столице этой великой страны и, несмотря на много препятствий и затруднений, Господь Бог соизволил, чтобы 17 душ приняли истину. Господь посылает луч третьей ангельской вести и сюда… и освещает искренних. Господь строит Свое царство, и когда Он появится, то и здесь будут некоторые спасены». Адвентисты в российской столице, как и повсюду в империи, находились вне закона и собирались нелегально на частных квартирах, обычно в квартире жителя Санкт-Петербурга Оттона Вильдгрубе по адресу: ныне Кронверкский пр., дом 53 на четвертом этаже. Нелегальное положение, впрочем, не мешало питерским адвентистам, как и их единоверцам в других городах России, медленно, но неустанно увеличивать свои ряды. К 1901 г. в столице было образовано уже две группы: русская с двадцатью членами и немецкая с пятьюдесятью. Всего же в России в 1901 г. стало 37 адвентистских общин, 1288 членов общин и 13 проповедников. 319

В связи с количественными и качественными изменениями в деятельности российских адвентистов на очередном всеевропейском адвентистском съезде в Германии, проходившем во Фриденсау в июле (18-20) 1901 г., было принято решение об организации Немецко-Российского Униона Церкви адвентистов седьмого дня. Там же была представлена рекомендация о разделении Восточноевропейского поля (территория царской России) на Южно-российскую Конференцию (Союз общин) и Северо-российское миссионерское поле. Эта рекомендация была утверждена IX съездом Восточноевропейского поля, проходившим в Форстенорте, что располагался в Тверской области. По решению съезда центром Южно-российской Конференции стал Ростов-на-Дону. Председателем Конференции был избран Г. И. Лебсак. В связи с тем, что по обстоятельствам времени, о чем уже говорилось выше, немецкие и русские по этническому признаку члены адвентистской Церкви в России в то время не смешивались, а входили как бы даже в одном городе или поселке в две общины, было решено объединить все русские общины в одно Среднероссийское поле. Такое разделение было одобрено наверху с тем, чтобы в будущем возникающие в России общины с членами русской национальности появлялись именно как отдельное поле, особо от других полей России. Это поле стало известно как Среднероссийское миссионерское поле. По данным первого годичного отчета в июне 1902 г. в этом поле насчитывалось 200 членов, состоявших в различных общинах на хуторах Дворцовый, Галищине и Шуше, на Кавказе вместе с 43 членами Церкви, проживавшими врозь. В 1903 г. туда прибавились русские общины, включавшие вообще всех представителей не немецкой национальности, в Евпатории, Яновске, Янцеве, Киеве, Оренбурге с 88 членами, а в 1904 г. общее число этого поля возросло до 523 человек с новыми 10 общинами. Известны и имена первых русских служителей этого поля: М. Кузьмин, И. Пилькевич, А. Гонтарь, К. Шмаков и др. Со стороны местной администрации и православных иерархов отношение к ним было еще более жестким, даже в сравнении с адвентистскими служителями немецкой национальности. Русских служителей ежедневно ожидали постоянные преследования, месяцами они находились в тюрьмах, а целые годы – под надзором полиции. И так продолжалось вплоть до 1905 г.

28 октября 1904 г. на хуторе Якотинцево у Невинномысской станицы состоялся съезд Среднероссийского поля, на котором было избрано руководство. На этом съезде рассматривался вопрос о субботних адвентистских библейских школах по поводу открытия которых при общинах было принято специальное постановление. Председателем съезда был быстро набиравший авторитет отечественный лидер Г. И. Лебсак.

Обнародование в 1905 г. царского указа «Об укреплении начал веротерпимости», который появился в свет под давлением демократической российской и международной общественности, активно боровшейся с карательными операциями властей по отношению ко всем неправославным «раскольникам» и «совратителям», открыл перед адвентизмом седьмого дня в России новые возможности, чем адвентисты не преминули воспользоваться. В это время многие адвентистские деятели смогли вернуться к своим прежним обязанностям, с новой энергией взявшись за проповедническую деятельность, за консолидацию своей паствы в масштабе всей империи, за восстановление прерванных в годы предшествующих репрессий связей и контактов

17 апреля 1905 г. высочайшим повелением были отменены прежние ограничения для последователей неправославных религиозных движений, а также был разрешен свободный переход «из Православной Церкви в инославные». Так в России впервые была провозглашена, хотя и во многом формально, религиозная свобода, свобода совести. Адвентистские лидеры с одобрения верующих направили Николаю II благодарственный адрес с выражением своей верноподданнической позиции. Текст этого адреса был принят на собраниях адвентистов седьмого дня в Санкт-Петербурге (1 октября 1905 г.) и в селе Великокняжеское Северо-Кавказского округа (8 октября 1905 г.). Вот текст этого адреса:

«Благодарственный адрес его императорскому величеству, государю императору Николаю Александровичу!

Мы, верноподданные Вашего императорского величества, принадлежащие к христианскому обществу адвентистов седьмого дня, распространенному по всему миру, в лице нижеподписавшихся уполномоченных общинами, находящимися в государстве Вашего императорского величества, в виду тяжелого положения нашего дорогого отечества, осмеливаемся всеподданнейше выразить Вашему императорскому величеству нашу глубокую скорбь, вместе со всеми богобоязненными людьми страны, умоляя Всевышнего о полном успокоении нашей Родины, при котором она могла бы продолжать свое развитие… Мы верим, что правительство поставлено от Бога, и молимся за него и, на основании Библии, обязуемся «отдавать кесарево кесарю», принося ему подати, налоги, страх и честь… Всеподданнейше изложивши все это Вашему императорскому величеству, мы осмеливаемся выразить наше сердечное желание, чтобы господь сохранил Ваше императорское величество для блага нашей Родины еще на многие лета.

Решено на конференциях: в Санкт-Петербурге, 1-го октября 1905 г., Великокняжеске 9-го 1905 г.».

Не стоит думать, что адвентисты лицемерили. Да, они не согласны были с неравенством Церквей и религий в стране, но воевать за свободу религии они не собирались, ибо действительно исходили из принципа «всякая власть от Бога», чьи заповеди обязаны исполнять все христиане. В обмен на выраженные в этом обращении верноподданнические чувства адвентистские лидеры, впрочем, поспешили походатайствовать о распространении на них и их паству обещанных в Манифесте от 1905 г. религиозных свобод: «Мы преисполнены величайшей благодарности к Богу, в своем провидении расположившему сердце Вашего Императорского Величества даровать всем христианским вероисповеданиям давно желанную свободу совести, за которую мы горячо благодарим Ваше Императорское Величество, в полной уверенности, что ее блага будут предоставлены и нам».