Страница:

Современного читателя не должны удивлять такие заявления адвентистских лидеров в защиту существующего строя, их верноподданнические чувства, их желание поддерживать власть и одновременно по существу осудить ее врагов. Натерпевшись от власти всякого, российское руководство адвентистской Церкви было действительно признательно за то, что они получили законное право веровать по-своему. Власти же учли это выражение чувств. Николай II, лично ознакомившись с адвентистским адресом, начертал на нем свой царственный автограф: «Сердечно благодарю общину за выраженные чувства».

320

Верноподданнические чувства российских адвентистов седьмого дня были замечены, таким образом, на самом верху царской власти и соответствующим образом оценены. Вскоре последовало официальное признание Церкви адвентистов седьмого дня царским правительством, что было зафиксировано в разосланном по всем губерниям империи правительственном циркуляре следующего вида:

Рост адвентистских рядов в России, особенно за счет местного населения, привел руководство Всемирного союза адвентистов в мае 1907 г. к решению о необходимости создания самостоятельного Российского униона. С 18 по 28 июля того же года во Фриденсау собрался седьмой годовой съезд Немецко-Российского униона, на котором были представлены и российские делегаты. На этом съезде были приняты следующие, важные для истории Церкви адвентистов седьмого дня в России, решения: «Основываясь на предложении Генеральной Конференции Немецко-Русскому Униону относительно выделения Российских Униона и полей, мы решили это дело организации самостоятельного Российского Униона в положительном смысле, поручая организацию таковой Октябрьскому Всероссийскому съезду, в случае непоступления препятствий, до 1 сентября в Риге, и ввести это постановление в действие с 1 января 1908 года. В связи с организацией Российского Униона предлагаем следующее: преобразовать Южно-Российское миссионерское поле в Конференцию, разделить Северо-Российское миссионерское поле так, чтобы часть районов отошла к Среднероссийскому полю, Западнороссийскому миссионерскому полю и в Балтийское соединение (конференцию)».

В 1907 г. решение об организации Российского Униона было принято. Дело оставалось за решением съездов в России, которые и состоялись осенью 1907 г. А с 12 по 16 октября 1907 г. в Риге состоялся первый съезд Всероссийского Униона, на котором и был учрежден Российский унион со штаб-квартирой в Риге. Председателем Российского униона был избран гражданин США Юлиус Теодор Бетхер (1864 – 1933).

Молодой и энергичный руководитель немедля приступает к активным действиям. Уже 30 ноября 1907 г. Ю. Бетхер пишет официальное послание директору департамента духовных дел, в котором раскрывает сущность вероучения и ходатайствует об официальном признании Российским правительством Церкви АСД как религиозной организации. Спустя два месяца, 4 февраля 1908 г. был получен официальный ответ с припиской Синода Православной Церкви: «Синод признает нежелательным разрешение собраний адвентистов в видах ограждения населения от распространения среди них неправильных учений и толкований религиозного характера». Ю. Бетхер не отступился и через 5 дней, 9 февраля того же года пишет второе письмо уже министру внутренних дел П. А. Столыпину, где, кроме напоминания о подписанном тем лично в ноябре 1906 г. циркуляра №5532, также просит и разрешения самим назначать или избирать проповедников (до того времени этот вопрос находился в ведении департамента духовных дел), проводить съезды, собираться на богослужения в частных домах без особого на то милостиво соизволения местного начальства.

25 апреля 1908 г. приходит положительный ответ и затем, после приведения к присяге в Лифляндском Губернском Правлении на верность службы во время пребывания в России, Ю. Бетхер получает удостоверение Департамента Духовных дел иностранных исповеданий «действовать в качестве проповедника среди адвентистов России, пользуясь льготами духовного мира».

С 1905 и по конец 1910 гг. – это был период наиболее активной деятельности адвентистской Церкви на территории царской России. Признав в 1908 г. полномочия Ю. Бетхера как ее главы на территории империи власти практически дали зеленый свет для укрепления адвентистской организации в России. С появлением в Церкви энергичного лидера ее активность еще более возросла. Он обладал навыком улаживать конфликтные ситуации как с властями, так и с другими конфессиями, вел активную пиаровскую работу, в результате чего Церковь адвентистов седьмого дня становилась все более известной в российском обществе тех лет.

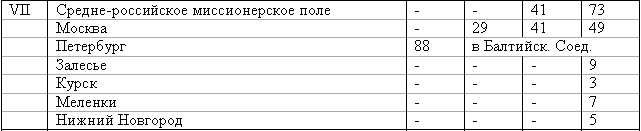

Большое внимание российское руководство Церкви в эти годы стало уделять распространению учения в двух крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге. В результате существования с 1897 г. санкт-петербургская община, которая с 1905 г. стала входить в состав Среднероссийского поля, а с 1908 – входила в Балтийское соединение, значительно выросла и в 1907 г. состояла из 88 членов. В 1913 г. она выросла до 136 членов. О деятельности санкт-петербургской общины один из ее членов в 1913 г. Д. Исаак писал так: «В Петербурге мы теперь имеем 136 собратьев различных национальностей; есть некоторое число немцев, но большинство из них русские. Поэтому собрания держатся на русском языке. Мы здесь имеем также дневную школу. Теперь в Петербурге находятся три работника, две женщины-фельдшера и четыре колпортера». 321

Была Церковью решена и задача организации своей общины в Москве. Таковая стала действовать с 1905 г. Руководство Церкви вышло на самые высокие российские инстанции, обращалось письменно лично к Николаю II с просьбой о разрешении на проведение адвентистской конференции в Москве. Несмотря на то, что во всем городе было лишь около 30 адвентистов, такое разрешение Церкви было дано. Фактически именно эта конференция стала первым настоящим Всероссийским съездом Церкви адвентистов седьмого дня. Съезд проходил 5-8 марта 1909 г. в доме князя Гагарина, на Кузнецком мосту, где в то время располагалось «Общество взаимопомощи торговых служащих».

Согласно отчету руководителя Церкви адвентистов седьмого дня в России Ю. Бетхера на съезде, за один только 1908-й год Церковь в России увеличилась на 800 человек и общая ее численность возросла до 3000. В конце съезда Ю. Бетхер получил полномочия руководителя Церкви еще на один срок. На съезде присутствовали и чиновники Министерства внутренних дел России. В деталях описывая каждый день съезда, лично московский градоначальник, генерал-майор В. Адрианов нарисовал интересную картину заседаний и богослужений делегатов: «В субботу 7-го марта в 9 часов утра сектанты собрались для школьных (библейских – авт.) занятий. Разбитые на несколько групп, они слушали чтение и разъяснение Библии, а также указания о необходимости воздержания… Весь день был посвящен молитвенным собраниям по случаю субботы; причем сектанты переменили будничную одежду на праздничные туалеты как мужчины, так и женщины».

После 1905 г. происходят изменения и в социальном составе адвентистского движения в России. Если ранее социальной основой российского адвентизма была крестьянская беднота, то теперь он стал достаточно быстро и широко распространяться в городах, в том числе в Петербурге, Москве, Одессе, Севастополе, Киеве, Ставрополе, Митаве. Его социальными носителями, насколько позволяют судить данные, относящиеся к первому десятилетию нашего века, являлись преимущественно ремесленные круги, городская беднота. Белогорский пишет о киевских адвентистах, что они «посылали некоторых своих членов прямо по домам. Наметив себе какую-либо улицу или часть городка, населенную рабочим или ремесленным по преимуществу людом, они ходили из дома в дом». 322Как писал в те годы марксист В. Д. Бонч-Бруевич, они «вербуют своих последователей по большей части из рядов мелкой буржуазии городов, пригородов, местечек, посадов, сел и деревень, из всей мещанской и более или менее обеспеченной крестьянской среды». 323

Определенный интерес к адвентизму стала проявлять и интеллигенция. В конце XIX – начале XX вв., в обстановке социально-экономического, политического и духовного кризиса, охватившего Россию после революции 1905 г., в преддверии революций 1917 г., многие представители российской интеллигенции стояли на эсхатологических позициях, в их настроении преобладали хилиастические, мессианские и т.п. настроения. Спросом пользовалась и соответствующая литература. Вот имена авторов и названия некоторых книг на тему второго пришествия, пользовавшихся огромным спросом в конце XIX – начале XX вв.: «Светопреставление 1 ноября 1899 г.» (СПб., 1899), «Об антихристе и конце мира» (Киев, 1916), «О страшном втором пришествии Христа» (Киев, 1912), «О втором пришествии Спасителя» (СПб., 1912), «Знамения антихристова пришествия и кончины века» (Киев, 1913), А. Пахарнаев «О времени второго пришествия Христова. Исследование» (СПб., 1911), В. С. Лубков «Второе пришествие Христа на землю» (Ростов-на-Дону, 1908), А. А. Коновалов «О пришествии пророков Еноха и Илии, об антихристе и о уничтожении им таинства священного пришествия» (Ковров, 1906), «О конце мира 25 марта 1912 г.» (СПб., 1912) и т.д. К хору авторов, пророчествующих близость конца света, поспешили присоединиться и адвентисты. Генерал в отставке Бейнинген Ф. К., который был членом петербургской общины адвентистов седьмого дня, выпустил в свет несколько эсхатологических сочинений «Близость второго пришествия Спасителя» (СПб., 1903), «Бодрствуйте! «Се гряду». Конец света в 1932-1933 гг.» (СПб., 1906) и др. Единичные голоса критиков всех этих сочинений, светских и православных, были едва слышны 324в этом многоголосом хоре пророков скорого светопреставления.

Модными стали эсхатологические настроения у самых выдающихся представителей русского декаденса. 325Последним старались подражать мещане, студенты, барышни, изображавшие интеллигентную публику. Именно это обстоятельство способствовало тому, что ряды адвентистов седьмого дня в начале XX в. стали пополняться мещанами, купцами, интеллигентами из крупных и мелких российских городов. Стоит здесь по этому поводу привести характерный ответ, который дал некий Пушилин из Мичуринского района Тамбовской области на вопрос члена экспедиции Академии наук СССР, изучавшей религиозную ситуацию в центре России в 60-е годы XX в., о характере религиозной общины, к которой он принадлежал в начале века. Пушилин ответил так: «Мы не адвентисты. У адвентистов одна интеллигенция – инженеры, доктора. А у нас простые мужики, прямо от сохи». 326Подтверждением справедливости слов Пушилина может служить и донесение начальника петербургской охранки в 1911 г. о местной адвентистской общине, в котором говорится о собраниях «в доме №23, кв. 2 по 4 Рождественской улице…, на которые собираются до 50 чел. из интеллигентного класса». 327

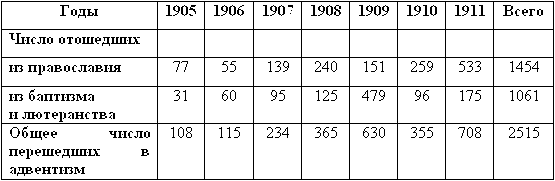

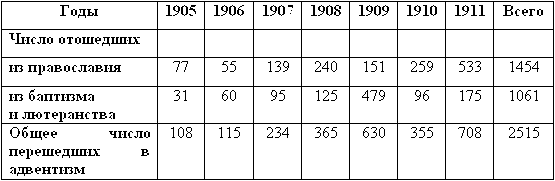

Стремительное распространение адвентизма не только среди крестьянства, но и среди всех слоев российского общества тревожило не только руководство Православной Церкви, но и лидеров других христианских движений в России. И тому были причины, ибо адвентизм оказался для последних весьма опасным конкурентом. Нередко адвентизм выступал в роли канала выражения недовольства своим руководством простых верующих, до того посещавших баптистские, евангельские и т.п. общины. В любом случае отход в адвентизм бывших баптистов, молокан, лютеран и т.д. тревожил их лидеров. Как писал в конце XIX в. один из баптистских лидеров В. Г. Павлов в журнале «Беседа», «Мы не намерены здесь перечислять все заблуждения адвентистов и вовсе не желали бы упоминать о них… К сожалению, усилия их не остаются тщетными, и они успели приобрести себе последователей и между нашими братьями… Вот почему мы нашли нужным познакомить наших читателей с главными заблуждениями этой секты». 328Число «отпадений» в адвентизм из православия, лютеранства, баптизма росло в начале века следующим образом.

Стоит обратить внимание не только на общее ускорение темпов отхода верующих в адвентизм в период с 1906 по 1911 гг., но также и на тот факт, что 42 процента переходивших в адвентизм до того были выходцами из баптизма и лютеранства, причем наиболее весомые потери потерпел баптизм. Так что гнев баптистского лидера В. Г. Павлова вполне понятен. Имело большой успех адвентистское учение и у молокан, 330причины чего мы объяснили выше. К 1912 г. в России стало 5500 адвентистов, из которых бывшие православные составляли 64 процента, а остальные (36 процентов) были выходцами из баптизма, лютеранства и молоканства. 331

Активность религиозных меньшинств после 1905 г. в России привлекла к себе пристальное внимание властей. Особый интерес стало проявлять правительство к деятельности российских адвентистов, в связи с чем оно откомандировало от Министерства внутренних дел на адвентистские съезды специального чиновника С. Д. Бондаря для изучения этого религиозного движения. С. Д. Бондарь, в определенном смысле разделяя либерально-демократические позиции, дал достаточно нейтральную характеристику российского адвентизма начала XX века в своем отчете.

«О характере русского адвентизма, — писал С. Д. Бондарь в своем опубликованном в 1911 г. отчете, — как активного религиозного движения, надобно заметить следующее. Наряду с баптизмом и евангельским христианством, русский адвентизм проявляет особенную жизнедеятельность. Адвентистское движение захватывает собой все новые и новые области Европейской и Азиатской России, обнаруживая неуклонное стремление к постоянному численному возрастанию. Миссия адвентизма ведется настойчиво и энергично. Все адвентистские организации (конференции, комитеты, общины и т.п.) преследуют по преимуществу миссионерские цели.

Миссия адвентизма ведется проповедниками, библейскими работниками, пресвитерами общин, кольпортерами (книгоношами) и всеми вообще членами общин. Проповедники, библейские работники и пресвитеры устраивают молитвенные собрания, «благовествуют», посещают дома и семьи частных лиц, распространяют адвентистскую духовную литературу. Особенную услугу адвентистской миссии оказывают разъездные проповедники и кольпортеры (книгоноши). Разъездные проповедники (миссионеры) посещают общины и занимаются миссией среди «неверующих»… Наконец, и каждый верующий адвентист должен быть «свидетелем Иисусовым», должен содействовать распространению «третьей евангельской вести» (адвентизма)…

Силу адвентизма седьмого дня составляет его превосходная организация и его общинное устройство. Центральные организации адвентистов заботятся о наилучшей постановке адвентистской миссии, объединяют ее деятельность, направляют ее к одной общей цели. При тесной сплоченности адвентистских общин и внутренней автономии их миссионерские начинания центральных организаций находят единодушную поддержку в коллективной деятельности каждой общины. Это превращает секту адвентистов в живое и активное религиозное общество». 332

К этому периоду времени относится и выход российских адвентистов на мировой уровень. В 1909 г. российская делегация из пяти человек участвовала на съезде Всемирного Союза и 37-й сессии Генеральной Конференции. Секретарь Всемирного Союза В. А. Спайсер, выступая, коснулся и деятельности российских адвентистов: «Мы благодарны Богу и нашим братьям в России за то, что наше знамя развевается уже на горе Арарат. Последняя весть проникла в ту страну, где праведный Ной снова начал историю человечества». Удалось русской делегации получить аудиенцию и у самой Елены Уайт, которая присутствовала, несмотря на свои 81 год, на сессии Генеральной Конференции и выступала на ней.

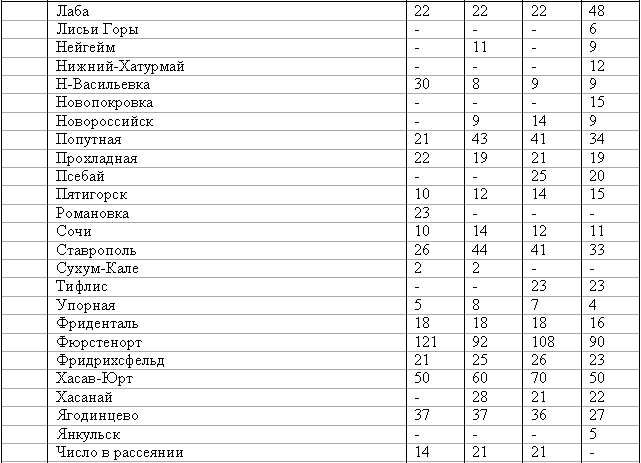

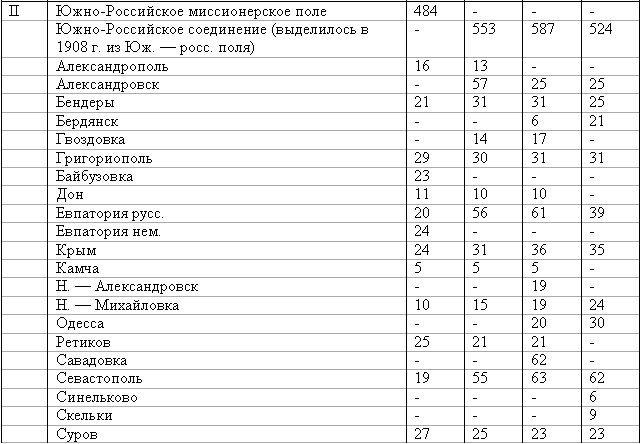

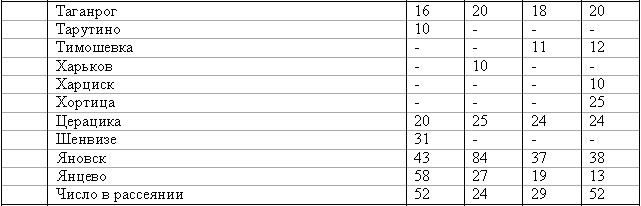

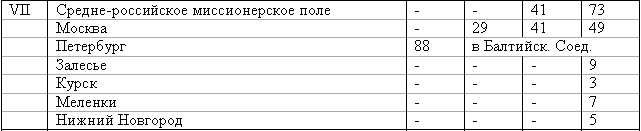

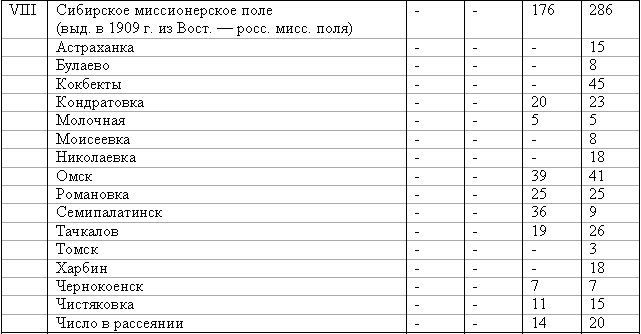

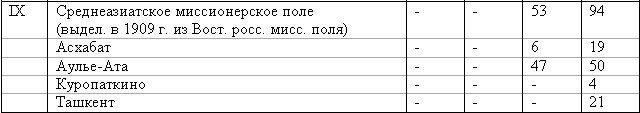

Успешно развиваясь после выхода в 1905 г. царского указа о свободе совести, Церковь адвентистов седьмого дня к окончанию религиозной оттепели в 1910 г. имела следующую структуру. К 1 января 1911 г. Российский унион состоял из 3 местных конференций или соединений (Балтийского, Кавказского и Южно-российского) и 6 полей (Западно-российского, Малороссийского, Среднероссийского, Восточно-российского, Сибирского и Среднеазиатского). С 1 января 1911 г. Российский унион был разделен на 2 самостоятельных униона: собственно «Российский унион» и «Сибирское унионное поле». Российский унион состоял из 1 унионного округа (Рига и ее предместья), 3 конференций или соединений (Балтийского, Кавказского и Южно-Российского) и 3 полей (Малороссийского, Средне-российского и Западно-российского). Сибирское унионное поле состояло из 5 полей: Волжского, Приуральского, Туркестанского, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского. О состоянии обоих (российского и сибирского) унионов можно судить по следующим данным, которые содержатся в годовом отчете «русской унии» от 1 января до 31 марта 1911 г. 333

Унионный округ(Рига с предместьями): общин – 2, членов общин – 303, крещено с 1 января по 31 марта 1911 г. – 19 человек;

Балтийское соединение (губернии Прибалтийского края, Санкт-Петербургская и Псковская): общин и групп – 16, членов общин – 581; крещено – 10 человек;

Кавказское соединение (губернии Северного Кавказа и Закавказья): общин и групп – 37, членов общин – 853, крещено – 37 человек;

Южно-Российское соединение (губернии Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская, Таврическая, часть Донской области между Доном и Донецком): общин и групп – 18, членов общин – 513, крещено – 21;

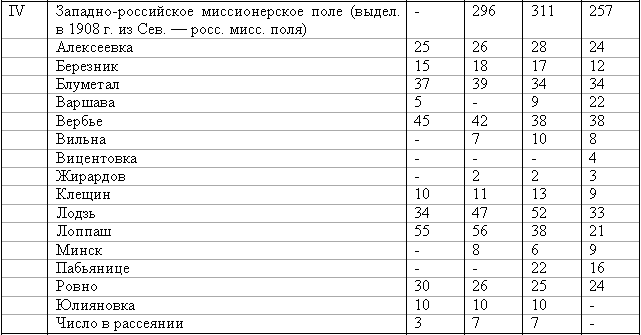

Западно-Российское поле (губернии Привислинского края, Виленская, Ковенская, Гродненская, Минская и Волынская): общин – 13, членов – 257;

Малороссийское поле (губернии Киевская, Подольская, Полтавская, Черниговская и Харьковская): общин и групп – 20, членов общин – 525, крещено – 2;

Средне-российское поле (губернии Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Новгородская, Ярославская, Костромская, Тверская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Витебская, Могилевская, Тульская, Орловская, Курская, Пензенская, Тамбовская, Воронежская): общин и групп – 5, членов общин –74.

В Сибирское унионное поле входили: Волжское поле (губернии Астраханская, Саратовская, Симбирская, часть Донской области): общин и групп – 11, членов общин – 259;

Приуральское поле (губернии Самарская, Оренбургская, Уфимская, Казанская, Вятская и Пермская): общин и групп – 8, членов общин – 195, крещено – 1 человек;

Западно-Сибирское поле (Степной край, губернии Томская и Тобольская, области Уральская и Тургайская): общин и групп – 14, членов общин – 265;

Туркестанское поле: общин и групп – 4, членов общин – 96;

Восточно-Сибирское поле: 1 община (в Харбине) и 22 члена, крещено с 1 января по 31 марта 1911 г. – 4 человека.

Всего же в Российском унионе на 1 апреля 1911 г. насчитывалось общин и групп – 111, членов общин – 3107, а крещено за три первых месяца года – 89 человек. В Сибирском унионе эти показатели были следующие: общин и групп – 38, членов общин – 837, крещено – 5 человек. В совокупности 1 апреля 1911 г. в России насчитывалось общин и групп адвентистов седьмого дня – 149, членов общин – 3944, крещено за первые три месяца года – 94 человека.

Предыдущие годы давали следующие цифры о внутренней жизни адвентистской Церкви в России. К 1 января 1911 г., говорится в отчете русского униона за 1910 г., существовало: общин и групп адвентистов – 146, членов общин – 3952; крещено за весь 1910 год – 597 человек, принято в общины – 134. Десятина дала 4407 руб. 82 коп., сбор молитвенных дней – 2497 руб. 02 коп., а сбор субботней школы – 895 руб. 99 коп. 334В 1909 г. общин и групп было 119, членов общин – 3391, в 1908 г. – общин и групп – 114, членов общин – 3077. 335

В 1909 г. Русский унион содержал 44 проповедника (из них 15 «благословенных проповедников», 10 разъездных проповедников и 19 «библейских работников») и 2 фельдшеров женского пола в Малороссии. В 1910 и в начале 1911 гг. собственно русский унион содержал 46 проповедников (11 «благословенных проповедников», 11 разъездных проповедников и 22 «библейских работника», в том числе и 2 женщину). В Сибирском унионе в начале 1911 г. работало 12 проповедников, в том числе – 7 «благословенных проповедников», 1 разъездной проповедник и 4 «библейских работника». Всего же в России насчитывалось 58 адвентистских проповедников. В это число не входили пресвитеры и дьяконы местных общин, которые не содержались на средства унионов и соединений.

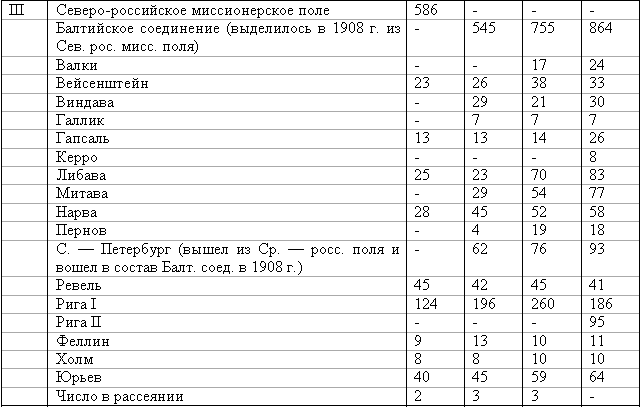

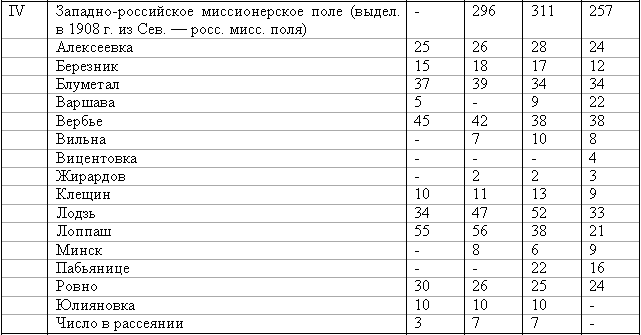

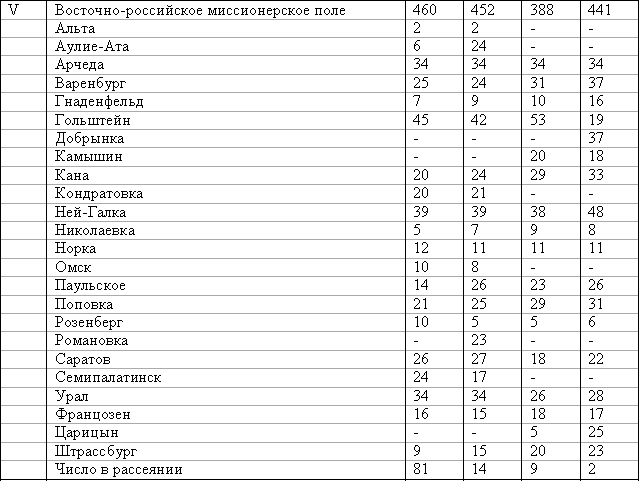

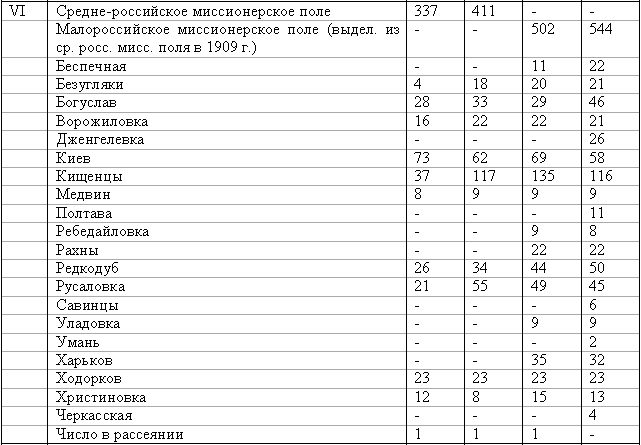

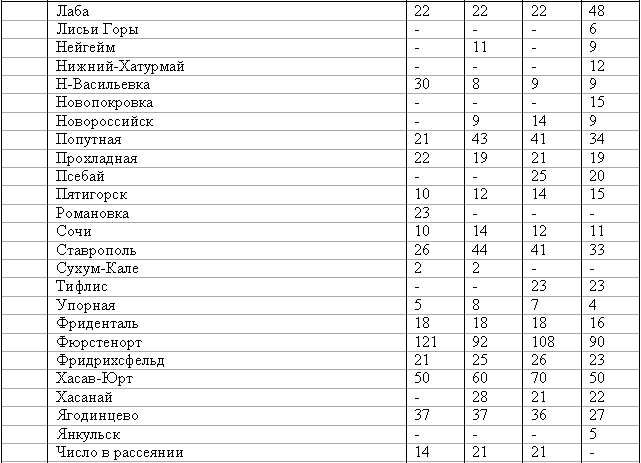

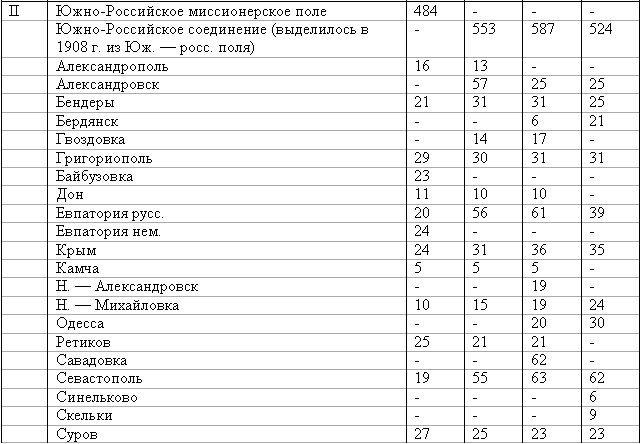

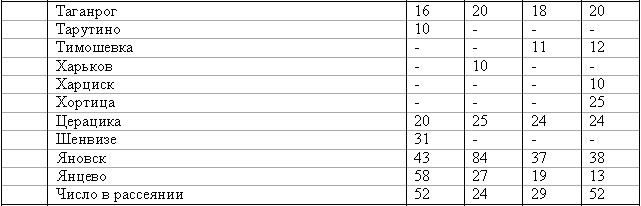

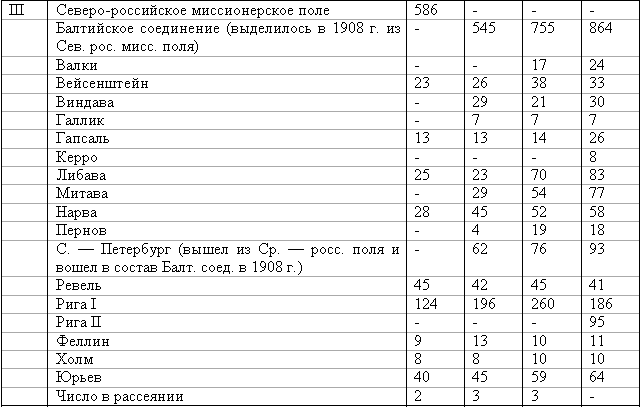

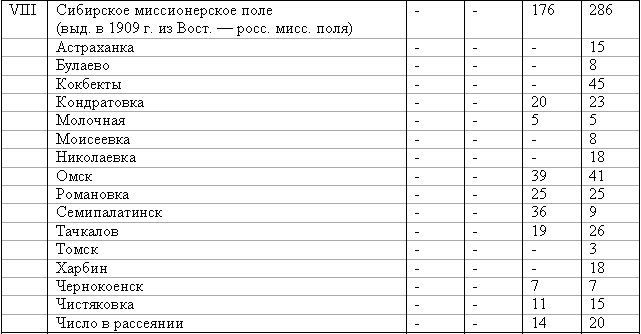

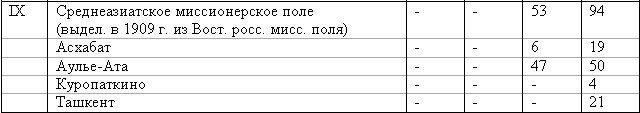

В майском приложении к журналу «Маслина» за 1911 г. приводятся и подробные статистические данные о количественном составе Церкви за период с 1907 по 1911 гг.

Статистические данные о развитии Церкви АСД в России

Данные цифры применительно к гигантским просторам Российской империи удивляют. Небольшая горстка людей, уверовавших в «трехангельскую весть» и Второе пришествие, смогла построить устойчивый и самоорганизующийся, самовоспроизводящийся церковный организм, сумела донести свою веру, свое убеждение во второе пришествие немалой группе верующих, до того принадлежавших к другим христианским конфессиям: православию, католицизму, лютеранству и т.д. Во многом этого им удалось добиться благодаря личному усердию, религиозному подвижничеству. Они все свое время проводили в дороге, невзирая на свое физическое состояние, погоду и иные обстоятельства. Как результат их усилий, в 1911 г. Церковь АСД в России насчитывала 149 общин и групп с 3944 членами. С целью оптимизации управления разросшейся организацией по решению Европейского Союза АСД с 1911 г. Российский унион был разделен на две самостоятельные организации: Российский унион и Сибирское унионное поле. Однако впоследствии в связи с ростом Церкви и ухудшением условий ее деятельности была вновь проведена реорганизация полей. В 1914 г. Церковь АСД в России была разделена на два самостоятельных униона: Восточно-Российский и Западно-Российский.

Верноподданнические чувства российских адвентистов седьмого дня были замечены, таким образом, на самом верху царской власти и соответствующим образом оценены. Вскоре последовало официальное признание Церкви адвентистов седьмого дня царским правительством, что было зафиксировано в разосланном по всем губерниям империи правительственном циркуляре следующего вида:

«Министерство внутренних дел.С провозглашением религиозной свободы в России и с получением новых прав адвентисты седьмого дня стали проявлять особую активность, акцентируя особое внимание на миссионерской деятельности. Большую роль в распространении адвентистского учения в России в те годы сыграло учреждение в стране в 1907 г. в Риге адвентистского Трактатного Общества. Общество большими тиражами стало издавать и распространять по всей территории царской империи посредством своей крайне эффективно действующей системы колпортажа адвентистские книги, брошюры и журналы на русском, латышском, эстонском, польском и немецком языках. Получив новые возможности для широкого распространения своего вероучения и добившись больших успехов в этом плане, адвентистская Церковь столкнулась с новой проблемой: нехваткой миссионерских и проповеднических кадров для России, особенно из лиц местных национальностей. Был расширен прием и сокращен курс обучения в семинарии во Фриденсау. Массовые выпуски новоиспеченных местных адвентистских кадров из России после обучения отправлялись обратно, где они возглавляли все новые и новые адвентистские общины, открытые в различных уголках России после 1905 г. В конце 1905 г. Церковь адвентистов седьмого дня в России насчитывала 2105 своих прихожан и 31 служителя.

Департамент духовных дел иностранных исповеданий.

6 ноября 1906 г. №5532

Господину губернатору!

Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 28 марта 1879 г. секте баптистов предоставлено исповедовать их вероучение, отправлять общественное богослужение в устроенных ими или отведенных ими для сего, с разрешения губернаторов, домах с возложением на местные гражданские власти ведения метрических записей браков, рождений и смертей баптистов.

Ныне правительствующий сенат указом от 14 марта 1906 г. за №2783 разъяснил, что учение адвентистов представляется схожим с учением баптистов и может рассматриваться как один из видов последнего, а так как баптистам по ст. 1106 Устр. иностр. исповедан. разрешено свободно исповедовать их вероучение, то нет достаточных оснований к отказу в том же и адвентистам.

Ввиду сего и в целях устранения неопределенности в вероисповедном положении адвентистов, насчитывающих в России около 3000 приверженцев, я признаю необходимым разъяснить, что на секту адвентистов распространяются действия всех правил, установленных для баптистов…

Министр внутренних дел

П. Столыпин. Подпись».

Рост адвентистских рядов в России, особенно за счет местного населения, привел руководство Всемирного союза адвентистов в мае 1907 г. к решению о необходимости создания самостоятельного Российского униона. С 18 по 28 июля того же года во Фриденсау собрался седьмой годовой съезд Немецко-Российского униона, на котором были представлены и российские делегаты. На этом съезде были приняты следующие, важные для истории Церкви адвентистов седьмого дня в России, решения: «Основываясь на предложении Генеральной Конференции Немецко-Русскому Униону относительно выделения Российских Униона и полей, мы решили это дело организации самостоятельного Российского Униона в положительном смысле, поручая организацию таковой Октябрьскому Всероссийскому съезду, в случае непоступления препятствий, до 1 сентября в Риге, и ввести это постановление в действие с 1 января 1908 года. В связи с организацией Российского Униона предлагаем следующее: преобразовать Южно-Российское миссионерское поле в Конференцию, разделить Северо-Российское миссионерское поле так, чтобы часть районов отошла к Среднероссийскому полю, Западнороссийскому миссионерскому полю и в Балтийское соединение (конференцию)».

В 1907 г. решение об организации Российского Униона было принято. Дело оставалось за решением съездов в России, которые и состоялись осенью 1907 г. А с 12 по 16 октября 1907 г. в Риге состоялся первый съезд Всероссийского Униона, на котором и был учрежден Российский унион со штаб-квартирой в Риге. Председателем Российского униона был избран гражданин США Юлиус Теодор Бетхер (1864 – 1933).

Молодой и энергичный руководитель немедля приступает к активным действиям. Уже 30 ноября 1907 г. Ю. Бетхер пишет официальное послание директору департамента духовных дел, в котором раскрывает сущность вероучения и ходатайствует об официальном признании Российским правительством Церкви АСД как религиозной организации. Спустя два месяца, 4 февраля 1908 г. был получен официальный ответ с припиской Синода Православной Церкви: «Синод признает нежелательным разрешение собраний адвентистов в видах ограждения населения от распространения среди них неправильных учений и толкований религиозного характера». Ю. Бетхер не отступился и через 5 дней, 9 февраля того же года пишет второе письмо уже министру внутренних дел П. А. Столыпину, где, кроме напоминания о подписанном тем лично в ноябре 1906 г. циркуляра №5532, также просит и разрешения самим назначать или избирать проповедников (до того времени этот вопрос находился в ведении департамента духовных дел), проводить съезды, собираться на богослужения в частных домах без особого на то милостиво соизволения местного начальства.

25 апреля 1908 г. приходит положительный ответ и затем, после приведения к присяге в Лифляндском Губернском Правлении на верность службы во время пребывания в России, Ю. Бетхер получает удостоверение Департамента Духовных дел иностранных исповеданий «действовать в качестве проповедника среди адвентистов России, пользуясь льготами духовного мира».

С 1905 и по конец 1910 гг. – это был период наиболее активной деятельности адвентистской Церкви на территории царской России. Признав в 1908 г. полномочия Ю. Бетхера как ее главы на территории империи власти практически дали зеленый свет для укрепления адвентистской организации в России. С появлением в Церкви энергичного лидера ее активность еще более возросла. Он обладал навыком улаживать конфликтные ситуации как с властями, так и с другими конфессиями, вел активную пиаровскую работу, в результате чего Церковь адвентистов седьмого дня становилась все более известной в российском обществе тех лет.

Большое внимание российское руководство Церкви в эти годы стало уделять распространению учения в двух крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге. В результате существования с 1897 г. санкт-петербургская община, которая с 1905 г. стала входить в состав Среднероссийского поля, а с 1908 – входила в Балтийское соединение, значительно выросла и в 1907 г. состояла из 88 членов. В 1913 г. она выросла до 136 членов. О деятельности санкт-петербургской общины один из ее членов в 1913 г. Д. Исаак писал так: «В Петербурге мы теперь имеем 136 собратьев различных национальностей; есть некоторое число немцев, но большинство из них русские. Поэтому собрания держатся на русском языке. Мы здесь имеем также дневную школу. Теперь в Петербурге находятся три работника, две женщины-фельдшера и четыре колпортера». 321

Была Церковью решена и задача организации своей общины в Москве. Таковая стала действовать с 1905 г. Руководство Церкви вышло на самые высокие российские инстанции, обращалось письменно лично к Николаю II с просьбой о разрешении на проведение адвентистской конференции в Москве. Несмотря на то, что во всем городе было лишь около 30 адвентистов, такое разрешение Церкви было дано. Фактически именно эта конференция стала первым настоящим Всероссийским съездом Церкви адвентистов седьмого дня. Съезд проходил 5-8 марта 1909 г. в доме князя Гагарина, на Кузнецком мосту, где в то время располагалось «Общество взаимопомощи торговых служащих».

Согласно отчету руководителя Церкви адвентистов седьмого дня в России Ю. Бетхера на съезде, за один только 1908-й год Церковь в России увеличилась на 800 человек и общая ее численность возросла до 3000. В конце съезда Ю. Бетхер получил полномочия руководителя Церкви еще на один срок. На съезде присутствовали и чиновники Министерства внутренних дел России. В деталях описывая каждый день съезда, лично московский градоначальник, генерал-майор В. Адрианов нарисовал интересную картину заседаний и богослужений делегатов: «В субботу 7-го марта в 9 часов утра сектанты собрались для школьных (библейских – авт.) занятий. Разбитые на несколько групп, они слушали чтение и разъяснение Библии, а также указания о необходимости воздержания… Весь день был посвящен молитвенным собраниям по случаю субботы; причем сектанты переменили будничную одежду на праздничные туалеты как мужчины, так и женщины».

После 1905 г. происходят изменения и в социальном составе адвентистского движения в России. Если ранее социальной основой российского адвентизма была крестьянская беднота, то теперь он стал достаточно быстро и широко распространяться в городах, в том числе в Петербурге, Москве, Одессе, Севастополе, Киеве, Ставрополе, Митаве. Его социальными носителями, насколько позволяют судить данные, относящиеся к первому десятилетию нашего века, являлись преимущественно ремесленные круги, городская беднота. Белогорский пишет о киевских адвентистах, что они «посылали некоторых своих членов прямо по домам. Наметив себе какую-либо улицу или часть городка, населенную рабочим или ремесленным по преимуществу людом, они ходили из дома в дом». 322Как писал в те годы марксист В. Д. Бонч-Бруевич, они «вербуют своих последователей по большей части из рядов мелкой буржуазии городов, пригородов, местечек, посадов, сел и деревень, из всей мещанской и более или менее обеспеченной крестьянской среды». 323

Определенный интерес к адвентизму стала проявлять и интеллигенция. В конце XIX – начале XX вв., в обстановке социально-экономического, политического и духовного кризиса, охватившего Россию после революции 1905 г., в преддверии революций 1917 г., многие представители российской интеллигенции стояли на эсхатологических позициях, в их настроении преобладали хилиастические, мессианские и т.п. настроения. Спросом пользовалась и соответствующая литература. Вот имена авторов и названия некоторых книг на тему второго пришествия, пользовавшихся огромным спросом в конце XIX – начале XX вв.: «Светопреставление 1 ноября 1899 г.» (СПб., 1899), «Об антихристе и конце мира» (Киев, 1916), «О страшном втором пришествии Христа» (Киев, 1912), «О втором пришествии Спасителя» (СПб., 1912), «Знамения антихристова пришествия и кончины века» (Киев, 1913), А. Пахарнаев «О времени второго пришествия Христова. Исследование» (СПб., 1911), В. С. Лубков «Второе пришествие Христа на землю» (Ростов-на-Дону, 1908), А. А. Коновалов «О пришествии пророков Еноха и Илии, об антихристе и о уничтожении им таинства священного пришествия» (Ковров, 1906), «О конце мира 25 марта 1912 г.» (СПб., 1912) и т.д. К хору авторов, пророчествующих близость конца света, поспешили присоединиться и адвентисты. Генерал в отставке Бейнинген Ф. К., который был членом петербургской общины адвентистов седьмого дня, выпустил в свет несколько эсхатологических сочинений «Близость второго пришествия Спасителя» (СПб., 1903), «Бодрствуйте! «Се гряду». Конец света в 1932-1933 гг.» (СПб., 1906) и др. Единичные голоса критиков всех этих сочинений, светских и православных, были едва слышны 324в этом многоголосом хоре пророков скорого светопреставления.

Модными стали эсхатологические настроения у самых выдающихся представителей русского декаденса. 325Последним старались подражать мещане, студенты, барышни, изображавшие интеллигентную публику. Именно это обстоятельство способствовало тому, что ряды адвентистов седьмого дня в начале XX в. стали пополняться мещанами, купцами, интеллигентами из крупных и мелких российских городов. Стоит здесь по этому поводу привести характерный ответ, который дал некий Пушилин из Мичуринского района Тамбовской области на вопрос члена экспедиции Академии наук СССР, изучавшей религиозную ситуацию в центре России в 60-е годы XX в., о характере религиозной общины, к которой он принадлежал в начале века. Пушилин ответил так: «Мы не адвентисты. У адвентистов одна интеллигенция – инженеры, доктора. А у нас простые мужики, прямо от сохи». 326Подтверждением справедливости слов Пушилина может служить и донесение начальника петербургской охранки в 1911 г. о местной адвентистской общине, в котором говорится о собраниях «в доме №23, кв. 2 по 4 Рождественской улице…, на которые собираются до 50 чел. из интеллигентного класса». 327

Стремительное распространение адвентизма не только среди крестьянства, но и среди всех слоев российского общества тревожило не только руководство Православной Церкви, но и лидеров других христианских движений в России. И тому были причины, ибо адвентизм оказался для последних весьма опасным конкурентом. Нередко адвентизм выступал в роли канала выражения недовольства своим руководством простых верующих, до того посещавших баптистские, евангельские и т.п. общины. В любом случае отход в адвентизм бывших баптистов, молокан, лютеран и т.д. тревожил их лидеров. Как писал в конце XIX в. один из баптистских лидеров В. Г. Павлов в журнале «Беседа», «Мы не намерены здесь перечислять все заблуждения адвентистов и вовсе не желали бы упоминать о них… К сожалению, усилия их не остаются тщетными, и они успели приобрести себе последователей и между нашими братьями… Вот почему мы нашли нужным познакомить наших читателей с главными заблуждениями этой секты». 328Число «отпадений» в адвентизм из православия, лютеранства, баптизма росло в начале века следующим образом.

«Отпадение» в адвентизм в период 1905 – 1911 гг. 329

Стоит обратить внимание не только на общее ускорение темпов отхода верующих в адвентизм в период с 1906 по 1911 гг., но также и на тот факт, что 42 процента переходивших в адвентизм до того были выходцами из баптизма и лютеранства, причем наиболее весомые потери потерпел баптизм. Так что гнев баптистского лидера В. Г. Павлова вполне понятен. Имело большой успех адвентистское учение и у молокан, 330причины чего мы объяснили выше. К 1912 г. в России стало 5500 адвентистов, из которых бывшие православные составляли 64 процента, а остальные (36 процентов) были выходцами из баптизма, лютеранства и молоканства. 331

Активность религиозных меньшинств после 1905 г. в России привлекла к себе пристальное внимание властей. Особый интерес стало проявлять правительство к деятельности российских адвентистов, в связи с чем оно откомандировало от Министерства внутренних дел на адвентистские съезды специального чиновника С. Д. Бондаря для изучения этого религиозного движения. С. Д. Бондарь, в определенном смысле разделяя либерально-демократические позиции, дал достаточно нейтральную характеристику российского адвентизма начала XX века в своем отчете.

«О характере русского адвентизма, — писал С. Д. Бондарь в своем опубликованном в 1911 г. отчете, — как активного религиозного движения, надобно заметить следующее. Наряду с баптизмом и евангельским христианством, русский адвентизм проявляет особенную жизнедеятельность. Адвентистское движение захватывает собой все новые и новые области Европейской и Азиатской России, обнаруживая неуклонное стремление к постоянному численному возрастанию. Миссия адвентизма ведется настойчиво и энергично. Все адвентистские организации (конференции, комитеты, общины и т.п.) преследуют по преимуществу миссионерские цели.

Миссия адвентизма ведется проповедниками, библейскими работниками, пресвитерами общин, кольпортерами (книгоношами) и всеми вообще членами общин. Проповедники, библейские работники и пресвитеры устраивают молитвенные собрания, «благовествуют», посещают дома и семьи частных лиц, распространяют адвентистскую духовную литературу. Особенную услугу адвентистской миссии оказывают разъездные проповедники и кольпортеры (книгоноши). Разъездные проповедники (миссионеры) посещают общины и занимаются миссией среди «неверующих»… Наконец, и каждый верующий адвентист должен быть «свидетелем Иисусовым», должен содействовать распространению «третьей евангельской вести» (адвентизма)…

Силу адвентизма седьмого дня составляет его превосходная организация и его общинное устройство. Центральные организации адвентистов заботятся о наилучшей постановке адвентистской миссии, объединяют ее деятельность, направляют ее к одной общей цели. При тесной сплоченности адвентистских общин и внутренней автономии их миссионерские начинания центральных организаций находят единодушную поддержку в коллективной деятельности каждой общины. Это превращает секту адвентистов в живое и активное религиозное общество». 332

К этому периоду времени относится и выход российских адвентистов на мировой уровень. В 1909 г. российская делегация из пяти человек участвовала на съезде Всемирного Союза и 37-й сессии Генеральной Конференции. Секретарь Всемирного Союза В. А. Спайсер, выступая, коснулся и деятельности российских адвентистов: «Мы благодарны Богу и нашим братьям в России за то, что наше знамя развевается уже на горе Арарат. Последняя весть проникла в ту страну, где праведный Ной снова начал историю человечества». Удалось русской делегации получить аудиенцию и у самой Елены Уайт, которая присутствовала, несмотря на свои 81 год, на сессии Генеральной Конференции и выступала на ней.

Успешно развиваясь после выхода в 1905 г. царского указа о свободе совести, Церковь адвентистов седьмого дня к окончанию религиозной оттепели в 1910 г. имела следующую структуру. К 1 января 1911 г. Российский унион состоял из 3 местных конференций или соединений (Балтийского, Кавказского и Южно-российского) и 6 полей (Западно-российского, Малороссийского, Среднероссийского, Восточно-российского, Сибирского и Среднеазиатского). С 1 января 1911 г. Российский унион был разделен на 2 самостоятельных униона: собственно «Российский унион» и «Сибирское унионное поле». Российский унион состоял из 1 унионного округа (Рига и ее предместья), 3 конференций или соединений (Балтийского, Кавказского и Южно-Российского) и 3 полей (Малороссийского, Средне-российского и Западно-российского). Сибирское унионное поле состояло из 5 полей: Волжского, Приуральского, Туркестанского, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского. О состоянии обоих (российского и сибирского) унионов можно судить по следующим данным, которые содержатся в годовом отчете «русской унии» от 1 января до 31 марта 1911 г. 333

Унионный округ(Рига с предместьями): общин – 2, членов общин – 303, крещено с 1 января по 31 марта 1911 г. – 19 человек;

Балтийское соединение (губернии Прибалтийского края, Санкт-Петербургская и Псковская): общин и групп – 16, членов общин – 581; крещено – 10 человек;

Кавказское соединение (губернии Северного Кавказа и Закавказья): общин и групп – 37, членов общин – 853, крещено – 37 человек;

Южно-Российское соединение (губернии Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская, Таврическая, часть Донской области между Доном и Донецком): общин и групп – 18, членов общин – 513, крещено – 21;

Западно-Российское поле (губернии Привислинского края, Виленская, Ковенская, Гродненская, Минская и Волынская): общин – 13, членов – 257;

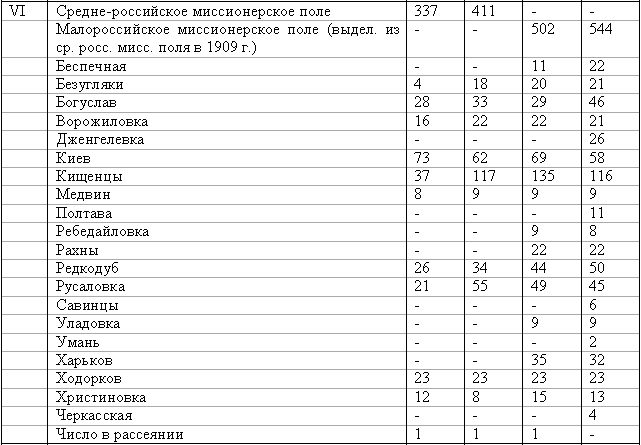

Малороссийское поле (губернии Киевская, Подольская, Полтавская, Черниговская и Харьковская): общин и групп – 20, членов общин – 525, крещено – 2;

Средне-российское поле (губернии Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Новгородская, Ярославская, Костромская, Тверская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Витебская, Могилевская, Тульская, Орловская, Курская, Пензенская, Тамбовская, Воронежская): общин и групп – 5, членов общин –74.

В Сибирское унионное поле входили: Волжское поле (губернии Астраханская, Саратовская, Симбирская, часть Донской области): общин и групп – 11, членов общин – 259;

Приуральское поле (губернии Самарская, Оренбургская, Уфимская, Казанская, Вятская и Пермская): общин и групп – 8, членов общин – 195, крещено – 1 человек;

Западно-Сибирское поле (Степной край, губернии Томская и Тобольская, области Уральская и Тургайская): общин и групп – 14, членов общин – 265;

Туркестанское поле: общин и групп – 4, членов общин – 96;

Восточно-Сибирское поле: 1 община (в Харбине) и 22 члена, крещено с 1 января по 31 марта 1911 г. – 4 человека.

Всего же в Российском унионе на 1 апреля 1911 г. насчитывалось общин и групп – 111, членов общин – 3107, а крещено за три первых месяца года – 89 человек. В Сибирском унионе эти показатели были следующие: общин и групп – 38, членов общин – 837, крещено – 5 человек. В совокупности 1 апреля 1911 г. в России насчитывалось общин и групп адвентистов седьмого дня – 149, членов общин – 3944, крещено за первые три месяца года – 94 человека.

Предыдущие годы давали следующие цифры о внутренней жизни адвентистской Церкви в России. К 1 января 1911 г., говорится в отчете русского униона за 1910 г., существовало: общин и групп адвентистов – 146, членов общин – 3952; крещено за весь 1910 год – 597 человек, принято в общины – 134. Десятина дала 4407 руб. 82 коп., сбор молитвенных дней – 2497 руб. 02 коп., а сбор субботней школы – 895 руб. 99 коп. 334В 1909 г. общин и групп было 119, членов общин – 3391, в 1908 г. – общин и групп – 114, членов общин – 3077. 335

В 1909 г. Русский унион содержал 44 проповедника (из них 15 «благословенных проповедников», 10 разъездных проповедников и 19 «библейских работников») и 2 фельдшеров женского пола в Малороссии. В 1910 и в начале 1911 гг. собственно русский унион содержал 46 проповедников (11 «благословенных проповедников», 11 разъездных проповедников и 22 «библейских работника», в том числе и 2 женщину). В Сибирском унионе в начале 1911 г. работало 12 проповедников, в том числе – 7 «благословенных проповедников», 1 разъездной проповедник и 4 «библейских работника». Всего же в России насчитывалось 58 адвентистских проповедников. В это число не входили пресвитеры и дьяконы местных общин, которые не содержались на средства унионов и соединений.

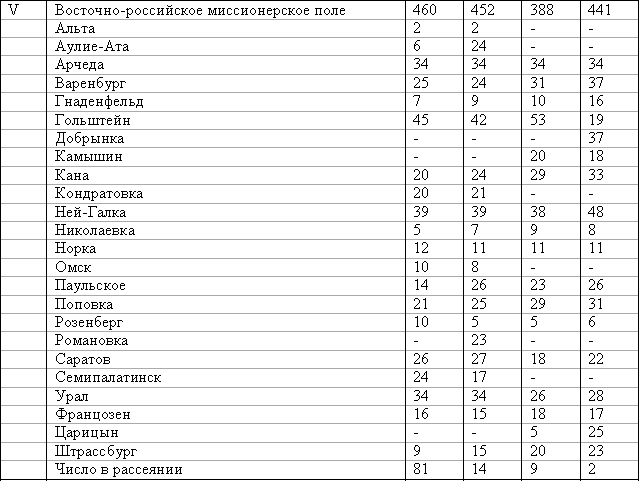

В майском приложении к журналу «Маслина» за 1911 г. приводятся и подробные статистические данные о количественном составе Церкви за период с 1907 по 1911 гг.

Статистические данные о развитии Церкви АСД в России

период 1907 – 1910 (на 31 декабря)

Данные цифры применительно к гигантским просторам Российской империи удивляют. Небольшая горстка людей, уверовавших в «трехангельскую весть» и Второе пришествие, смогла построить устойчивый и самоорганизующийся, самовоспроизводящийся церковный организм, сумела донести свою веру, свое убеждение во второе пришествие немалой группе верующих, до того принадлежавших к другим христианским конфессиям: православию, католицизму, лютеранству и т.д. Во многом этого им удалось добиться благодаря личному усердию, религиозному подвижничеству. Они все свое время проводили в дороге, невзирая на свое физическое состояние, погоду и иные обстоятельства. Как результат их усилий, в 1911 г. Церковь АСД в России насчитывала 149 общин и групп с 3944 членами. С целью оптимизации управления разросшейся организацией по решению Европейского Союза АСД с 1911 г. Российский унион был разделен на две самостоятельные организации: Российский унион и Сибирское унионное поле. Однако впоследствии в связи с ростом Церкви и ухудшением условий ее деятельности была вновь проведена реорганизация полей. В 1914 г. Церковь АСД в России была разделена на два самостоятельных униона: Восточно-Российский и Западно-Российский.