Страница:

Еще более интересным мне представляется то, как пророк говорит о таинственной земле, лежащей «по ту сторону рек Ефиопских». Библия короля Якова подсказывает, что пророк проклял ту землю, но более поздние переводы не производят такого впечатления. С другой стороны, все переводы единодушны в описании характера этой земли: она не только расположена «по ту сторону» рек, но и ее саму «разрезывают реки».

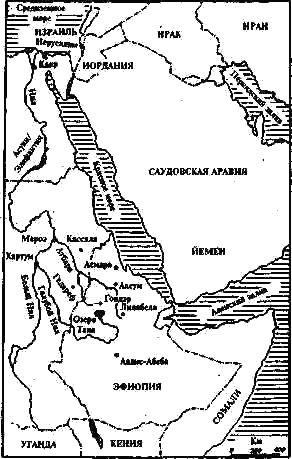

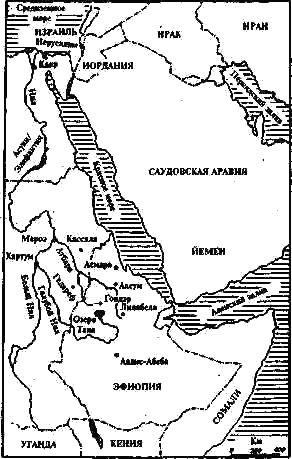

На мой взгляд, эта информация указывает, без всякого сомнения, что Исайя говорил об Абиссинии и о районе традиционного расселения фалаша. Высокогорье вокруг озера Тана действительно «прорезано» реками. Были и другие ключи.

1. Обитатели интересующей нас земли — люди «рослые» и «страшные». Такое описание вполне применимо к современным эфиопам, чья блестящая, каштаново-коричневая кожа отличается от черной негритянской кожи жителей других африканских стран.

2. В описании земли использован любопытный эпитет «осеняющая крыльями». Это могло быть, кажется мне, указание на тучи саранчи, опустошающей Эфиопию примерно раз в десятилетие. Эти тучи покрывают поля крестьян и наполняют воздух сухим трескучим звуком, от которого мурашки бегут по спине.

3. И наконец, Исайя конкретно упомянул, что послы этой земли плавают в «папировых суднах». До сих пор, как я знал, обитатели районов вокруг огромного средиземного «моря» Тана широко пользуются лодками из папируса, которые они называют «танкуас» 385.

В целом же я чувствовал, что библейские сведения придают-таки значительно больше достоверности тому мнению, что какие-то отношения между Израилем и Абиссинским нагорьем были установлены в весьма древние времена. Эфиопка-жена Моисея, «рослые люди» Исаии и «рассеянные» поклонники Софонии, которые должны были вернуться «из заречных стран Эфиопии», — все это только укрепляло подозрение, что евреи путешествовали в Эфиопию и даже, возможно, поселялись там задолго до V века до н. э. Если еврейские священники с Элефантина, как я подозревал, доставили в том же веке ковчег завета на остров Тана Киркос, тогда они должны были прибыть в землю, в которой уже прочно обосновались их единоверцы.

ВОЛНЫ МИГРАЦИИ?

ЗАГАДОЧНЫЕ «БРС»

ЧАСОВНЯ НЕВЕЗЕНИЯ

Часть VI

Глава 17

УЖИН С ДЬЯВОЛАМИ

На мой взгляд, эта информация указывает, без всякого сомнения, что Исайя говорил об Абиссинии и о районе традиционного расселения фалаша. Высокогорье вокруг озера Тана действительно «прорезано» реками. Были и другие ключи.

1. Обитатели интересующей нас земли — люди «рослые» и «страшные». Такое описание вполне применимо к современным эфиопам, чья блестящая, каштаново-коричневая кожа отличается от черной негритянской кожи жителей других африканских стран.

2. В описании земли использован любопытный эпитет «осеняющая крыльями». Это могло быть, кажется мне, указание на тучи саранчи, опустошающей Эфиопию примерно раз в десятилетие. Эти тучи покрывают поля крестьян и наполняют воздух сухим трескучим звуком, от которого мурашки бегут по спине.

3. И наконец, Исайя конкретно упомянул, что послы этой земли плавают в «папировых суднах». До сих пор, как я знал, обитатели районов вокруг огромного средиземного «моря» Тана широко пользуются лодками из папируса, которые они называют «танкуас» 385.

В целом же я чувствовал, что библейские сведения придают-таки значительно больше достоверности тому мнению, что какие-то отношения между Израилем и Абиссинским нагорьем были установлены в весьма древние времена. Эфиопка-жена Моисея, «рослые люди» Исаии и «рассеянные» поклонники Софонии, которые должны были вернуться «из заречных стран Эфиопии», — все это только укрепляло подозрение, что евреи путешествовали в Эфиопию и даже, возможно, поселялись там задолго до V века до н. э. Если еврейские священники с Элефантина, как я подозревал, доставили в том же веке ковчег завета на остров Тана Киркос, тогда они должны были прибыть в землю, в которой уже прочно обосновались их единоверцы.

ВОЛНЫ МИГРАЦИИ?

Есть ли помимо Библии какие-либо сведения, подтверждающие эту гипотезу? Я чувствовал, что они должны быть. Исследование, которое я сам проводил в Эфиопии в 1989–1990 годах, например, уже указывало на возможность того, что было несколько волн еврейской иммиграции на протяжении очень долгого времени, уходящего в далекую античность. Весьма примечательна в этом смысле долгая беседа с первосвященником «иудеоязыческих» кемантов Уамбаром Мулуной Маршей (см. главу 11). Он сообщил мне, что основатель его религии Анайер пришел в район озера Тана из «земли Ханаанской». При более внимательном изучении религии кемантов я установил в ней удивительную смесь языческих и иудейских обрядов и обычаев — последние, в частности, проявлялись в различении «чистой» и «нечистой» пищи — в сочетании с почитанием «священных рощ», весьма похожим на самые ранние формы иудаизма (патриарх Авраам «насадил… при Вирсавии рощу и призвал там имя Господа»

386). Подобные традиции могли быть довольно широко распространены в ранний период израильского поселения в Ханаане и пережили короткое возрождение в царствование Манссии, но были окончательно и бесповоротно подавлены царем Иосией в VII веке до н. э.

Все дело в том, что праотцы кемантов, должно быть, иммигрировали в Эфиопию из Ханаана еще в далекой древности. Фалаша же походили на потомков более поздних иммигрантов. Их религия включала определенные обряды, также запрещенные царем Иосией (в частности, жертвоприношение животных в местных святилищах), но в остальном являла собой чистую форму ветхозаветного иудаизма (не разбавленную явными языческими верованиями).

Будучи соседями в горах и долинах вокруг озера Тана, кеманты и фалаша утверждали, что являются родственными народами (Уамбар Мулуна Марша сказал мне, что семья, основавшая его религию, и семья, основавшая религию фалаша, совершили водно и то же путешествие» и даже обсуждали возможность породниться, но не сделали этого).

Подобный фольклор, установил я позже, отражал этнографическую реальность. Фалаша и кеманты были-таки родственными племенами, будучи подразделениями большого племени агау с запада и центра Эфиопии — этнической группы, считавшейся старейшим слоем населения Африканского рога. Поэтому родным языком обоих народов был один из диалектов агавского языка, принадлежащего — что интересно — к «кушитской» группе языков 387 .Родственные древнееврейскому и арабскому семитские языки (например, амхарский и тигринья) также присутствовали в Эфиопии, но на них не говорили (разве что в качестве второго языка) ни фалаша, ни кеманты.

Объяснение этой аномалии и логически вытекавшие из него выводы казались очевидными, и я записал их в своем блокноте:

«Евреи в Эфиопии были всегда, с самого начала» — писал в XVII веке португальский иезуит Балтазар Теллез. В своем суждении, я полагаю, он был гораздо ближе к истине, нежели современные ученые, считающие, что иудаизм в этой стране появился относительно поздно, и в упор не видящие всех тех фактов, которые противоречат их предрассудкам.

Все дело в том, что праотцы кемантов, должно быть, иммигрировали в Эфиопию из Ханаана еще в далекой древности. Фалаша же походили на потомков более поздних иммигрантов. Их религия включала определенные обряды, также запрещенные царем Иосией (в частности, жертвоприношение животных в местных святилищах), но в остальном являла собой чистую форму ветхозаветного иудаизма (не разбавленную явными языческими верованиями).

Будучи соседями в горах и долинах вокруг озера Тана, кеманты и фалаша утверждали, что являются родственными народами (Уамбар Мулуна Марша сказал мне, что семья, основавшая его религию, и семья, основавшая религию фалаша, совершили водно и то же путешествие» и даже обсуждали возможность породниться, но не сделали этого).

Подобный фольклор, установил я позже, отражал этнографическую реальность. Фалаша и кеманты были-таки родственными племенами, будучи подразделениями большого племени агау с запада и центра Эфиопии — этнической группы, считавшейся старейшим слоем населения Африканского рога. Поэтому родным языком обоих народов был один из диалектов агавского языка, принадлежащего — что интересно — к «кушитской» группе языков 387 .Родственные древнееврейскому и арабскому семитские языки (например, амхарский и тигринья) также присутствовали в Эфиопии, но на них не говорили (разве что в качестве второго языка) ни фалаша, ни кеманты.

Объяснение этой аномалии и логически вытекавшие из него выводы казались очевидными, и я записал их в своем блокноте:

«Уже очень давно первые небольшие группы евреев начали мигрировать из Израиля в Эфиопию. Полагаю, что этот процесс начался в Х веке до н. э. (если не еще раньше) и продолжался по крайней мере до конца V века до н. э. По прибытии в район озера Тана мигранты оказались среди старейших обитателей Эфиопии — вроде агау — и, должно быть, смешались с ними, утратив таким образом свои этнические отличия. В то же время они, видимо, передавали свою иудейскую веру и культуру, которые принесли с собой. Таким образом, уже, скажем, ко II или I веку до н. э. в Эфиопии не осталось «евреев» как таковых, а жили только «евреизированные» или обращенные в иудаизм люди, которые со всех других точек зрения, должно быть, выглядели как коренные жители Эфиопии и говорили на коренном эфиопском языке (а древнееврейский оказался забытым). Современные потомки этих «евреизированных» или «иудаизированных» народов — кеманты и фалаша, а их родной язык, диалект агавского, является коренным кушитским языком».Что же можно сказать о «семитских» народах Эфиопии вроде политически господствующих амхаров-христиан? Почти определенно они являются, как утверждают этнографы, потомками сабейских и южноаравийских поселенцев, хлынувших на нагорье, с более поздними волнами иммиграции. Иудаизм в той или иной форме, вероятно, уже прочно обосновался среди местных групп агау к тому времени, когда сабейские завоеватели появились на сцене, и этим объясняется, почему их культура также была постепенно «евреизирована» и почему элементы иудаизма дожили до наших дней в необычайно ветхозаветном характере абиссинского христианства.

«Евреи в Эфиопии были всегда, с самого начала» — писал в XVII веке португальский иезуит Балтазар Теллез. В своем суждении, я полагаю, он был гораздо ближе к истине, нежели современные ученые, считающие, что иудаизм в этой стране появился относительно поздно, и в упор не видящие всех тех фактов, которые противоречат их предрассудкам.

ЗАГАДОЧНЫЕ «БРС»

Прояснив множество вещей, которые до сих пор не были объяснены должным образом, я сознавал потенциальную слабость теории, которую только что обрисовал в своем блокноте: не отражает ли она скорее мои

собственныепредрассудки, чем факты? И все же это

факт,что фалаша исповедуют архаичную форму иудаизма, как

факти то, что религия кемантов содержит много древнееврейских элементов. Также является

фактоми то, что христианство Эфиопской православной церкви пронизано обрядами бесспорно иудейского происхождения. Но позволительно ли из всего этого делать вывод, что волны еврейской иммиграции в Эфиопию накатывали за сотни лет до V века до н. э., когда — как я предполагал — ковчег завета был доставлен с острова Элефантин на Верхнем Ниле на остров Тана Киркос? Если я прав ив этом районе уже существовало поселение евреев, тогда нет ничего загадочного в том, почему именно Эфиопия (а не какая-либо другая страна) была выбрана в качестве последнего пристанища ковчега.

Но прав ли я? Собранные до сих пор доказательства моей эволюционной теории имели две четко различимые формы: 1) социальные и этнографические данные по фалаша и кемантам, касающиеся их религиозных верований, фольклора и отношений между собой, и 2) разбросанные по всему Ветхому Завету свидетельства непрерывной еврейской иммиграции в Абиссинию в первой половине первого тысячелетия до н. э. Если такая иммиграция действительно имела место, тогда определенно должны найтись доказательства не только в Библии и в отмеченных особенностях фадашской и кемантской культуры. Впечатляющий материал, уже собранный мною, наводил на размышления, но для придания законченности своему делу мне необходимо было получить нечто ощутимое в виде археологических или документированных фактов обоснования еврейских поселенцев в Эфиопии еще до V века до н. э.

Такого рода сведения мне еще не попадались, и я знал, что плыву против течения, против мнения ученых, пытаясь найти их. Тем не менее я прозондировал почву среди знакомых мне представителей ученого мира в попытке узнать, не пропустил ли я чего-нибудь важного.

Вскоре я получил по почте труд некой Жаклин Пирен, опубликованный в 1989 году на французском языке Страсбургским университетом гуманитарных наук. Его прислал мне профессор египтологии одного крупного британского университета. Сопроводительная записка гласила:

Если свести довольно запутанный тезис к сути, то она начисто опровергала мнение ученых, изучавших отношения между Эфиопией и Южной Аравией: не сабеи оказали влияние на Эфиопию изЙемена, а, наоборот, Эфиопия оказала влияние на Южную Аравию:

Этот тезис не столь уж притянут за уши, как может показаться: в своих кампаниях Синаххериб и Навуходоносор не ограничились нападениями на Иерусалим, но проникли на северо-запад Аравии, где действительно могли столкнуться с племенами сабеев и вытеснить их. Это я уже знал, но не был в состоянии ни забраковать, ни оправдать остальные доводы Пирен, а именно: что ее сабеи-беглецы пробрались в Эфиопию по долине Нила, а затем мигрировали дальше — через Красное море в Йемен.

Важность утверждений Пирен для моего исследования не исчерпывалась этим доводом, каким бы интересным он ни был. Мое внимание привлек — и в конце концов убедил меня в правильности выбранного направления — ее анализ найденной в Эфиопии сабейской надписи, датированной VI веком до н. э. Переведенная лингвистом Шнайдером и опубликованная в малоизвестном труде «Эпиграфические документы Эфиопии», эта надпись восхваляла сабейского монарха, назвавшегося «благородным царем-воином» и хваставшегося тем, что в созданной им на севере и западе Эфиопии империи он царствовал «над Даамат Савской» и над «белыми и черными БРс». «Кто такие были эти «БРс», задалась вопросом Пирен:

Последний пункт пока был из области теории. Жаклин же Пирен одарила меня тем, что обратила внимание на определенные археологические и документальные доказательства существования в Эфиопии в VI веке народа, называвшегося «БРс». Академики могут спорить до скончания веков о том, кем в действительности были эти «БРс», но у меня уже не оставалось никаких сомнений:

• Они были евреями, еще не отождествлявшими себя в тот ранний период с коренными агау, среди которых они поселились.

• Они поклонялись Богу, называемому Яхве.

• Следовательно, когда в V веке до н. э. ковчег завета был доставлен с Элефантина в Эфиопию, то он оказался, можно с уверенностью утверждать, в весьма подходящем пристанище.

Но прав ли я? Собранные до сих пор доказательства моей эволюционной теории имели две четко различимые формы: 1) социальные и этнографические данные по фалаша и кемантам, касающиеся их религиозных верований, фольклора и отношений между собой, и 2) разбросанные по всему Ветхому Завету свидетельства непрерывной еврейской иммиграции в Абиссинию в первой половине первого тысячелетия до н. э. Если такая иммиграция действительно имела место, тогда определенно должны найтись доказательства не только в Библии и в отмеченных особенностях фадашской и кемантской культуры. Впечатляющий материал, уже собранный мною, наводил на размышления, но для придания законченности своему делу мне необходимо было получить нечто ощутимое в виде археологических или документированных фактов обоснования еврейских поселенцев в Эфиопии еще до V века до н. э.

Такого рода сведения мне еще не попадались, и я знал, что плыву против течения, против мнения ученых, пытаясь найти их. Тем не менее я прозондировал почву среди знакомых мне представителей ученого мира в попытке узнать, не пропустил ли я чего-нибудь важного.

Вскоре я получил по почте труд некой Жаклин Пирен, опубликованный в 1989 году на французском языке Страсбургским университетом гуманитарных наук. Его прислал мне профессор египтологии одного крупного британского университета. Сопроводительная записка гласила:

«Посылаю вам фотокопию статьи Жаклин Пирен, обсуждавшейся на недавней конференции в Страсбурге.Я, естественно заинтересовался, почему профессор посчитал, что статья знатока «древнеарабских документов» может иметь какое-то отношение к моему исследованию. После перевода статьи на английский я понял, почему он так посчитал, как и то, почему академический мир враждебно отреагировал на соображения Жаклин Пирен.

Откровенно говоря, я считаю, что в научном плане она несколько переборщила. Человек она очень способный, знает древнеарабские документы, но высказывает (по мнению многих из нас) невероятные мысли о древнеарабской хронологии и письменности. Это эссе очаровательно, но, боюсь, скорее фантастично, нежели исторично. (Бистон, насколько мне известно, резко критиковал его на недавней сессии Семинара арабских исследований, а он человек в целом здравомыслящий, но не непогрешимее всех нас.)».

Если свести довольно запутанный тезис к сути, то она начисто опровергала мнение ученых, изучавших отношения между Эфиопией и Южной Аравией: не сабеи оказали влияние на Эфиопию изЙемена, а, наоборот, Эфиопия оказала влияние на Южную Аравию:

«Сабеи… сначала прибыли в эфиопскую провинцию Тиграи и попали в Йемен через Красное море… Это единственный вывод, хоть и абсолютно противоположный всем признанным точкам зрения… объясняющий факты и позволяющий оценить их должным образом».Далее Пирен доказывала, что родиной сабеев был северо-запад Аравийского полуострова и что большое их число эмигрировало оттуда в Эфиопию («через русло реки Хаммамат и вдоль Нила») двумя отдельными волнами — первая около 690 года до н. э. и вторая около 590 года до н. э. Почему они эмигрировали? Потому, что не желали платить дань ассирийскому завоевателю Синаххерибу в первом случае и вавилонскому завоевателю Навуходоносору — во втором.

Этот тезис не столь уж притянут за уши, как может показаться: в своих кампаниях Синаххериб и Навуходоносор не ограничились нападениями на Иерусалим, но проникли на северо-запад Аравии, где действительно могли столкнуться с племенами сабеев и вытеснить их. Это я уже знал, но не был в состоянии ни забраковать, ни оправдать остальные доводы Пирен, а именно: что ее сабеи-беглецы пробрались в Эфиопию по долине Нила, а затем мигрировали дальше — через Красное море в Йемен.

Важность утверждений Пирен для моего исследования не исчерпывалась этим доводом, каким бы интересным он ни был. Мое внимание привлек — и в конце концов убедил меня в правильности выбранного направления — ее анализ найденной в Эфиопии сабейской надписи, датированной VI веком до н. э. Переведенная лингвистом Шнайдером и опубликованная в малоизвестном труде «Эпиграфические документы Эфиопии», эта надпись восхваляла сабейского монарха, назвавшегося «благородным царем-воином» и хваставшегося тем, что в созданной им на севере и западе Эфиопии империи он царствовал «над Даамат Савской» и над «белыми и черными БРс». «Кто такие были эти «БРс», задалась вопросом Пирен:

«Р. Шнайдер не осмелился на какое-либо толкование… но этот термин, зафиксированный в ассирийских надписях —абирус, мог употребляться в отношении древних евреев… Естественно, евреи могли эмигрировать одновременно со второй волной сабеев, поскольку впервые Иерусалим был захвачен Навуходоносором в 598 году до н. э., и затем последовало Вавилонское пленение, а атаки того же Навуходоносора на арабов происходили в 599–598 годах до н. э… Отождествление БРс с «евреями», прибывшими [в Эфиопию] со второй волной сабеев, объясняет… существование фалаша — чернокожих, но иудеев… Они являются потомками этих «евреев», прибывших в VI веке до н. э.».Пирен, однако, даже не рассмотрела возможности того, что «БРс» — стандартное написание слова «евреи» (т. е. АБИРУС) в раннем — алфавите, не имевшем гласных, — могли прибыть в Эфиопию раньшелюбой из двух миграций сабеев. Она сделала свой вывод только на том основании, что упомянувшая их надпись датировалась VI веком до н. э., когда они вроде бы мигрировали. На основе собственного исследования я был убежден в выводе, что «БРс», сюзеренитетом над которыми похвалялись сабейские завоеватели, вполне могли обосноваться в Эфиопии задолго до них и что их численность продолжала расти в то время (и позже) с прибытием по долине Нила новых небольших групп еврейских иммигрантов.

Последний пункт пока был из области теории. Жаклин же Пирен одарила меня тем, что обратила внимание на определенные археологические и документальные доказательства существования в Эфиопии в VI веке народа, называвшегося «БРс». Академики могут спорить до скончания веков о том, кем в действительности были эти «БРс», но у меня уже не оставалось никаких сомнений:

• Они были евреями, еще не отождествлявшими себя в тот ранний период с коренными агау, среди которых они поселились.

• Они поклонялись Богу, называемому Яхве.

• Следовательно, когда в V веке до н. э. ковчег завета был доставлен с Элефантина в Эфиопию, то он оказался, можно с уверенностью утверждать, в весьма подходящем пристанище.

ЧАСОВНЯ НЕВЕЗЕНИЯ

Мне оставалось сделать совсем немного. На протяжении долгого и окольного исторического исследования я пытался убедиться, в истинности притязания Эфиопии на обладание утраченным ковчегом.

Теперь я убедился. Я прекрасно сознавал, что ученые могут оспорить мои находки и сделанные из них выводы, но в действительности не одобрения «экспертов» и «авторитетов» добивался я в 1989 и 1990 годах. У меня была внутренняя цель, и я один был судьей и оценщиком всех накопленных фактов и аргументов.

Оставалась главная проблема: чтобы посетить древний город Аксум и в нем храм, в котором якобы хранится ковчег, я должен пойти на немалый риск и одновременно преодолеть глубокую душевную тревогу при мысли, что мне придется довериться НФОТ — вооруженным повстанцам, имевшим полное основание ненавидеть меня за тесные связи с тем самым правительством, которое они пытались свергнуть. Я не был готов рискнуть и не мот побороть страх, пока не убедил себя, что не пускаюсь в дурацкую, донкихотскую авантюру, а продолжаю заниматься делом, которому готов отдаться полностью.

Теперь я верил, что существует весьма высокая вероятность того, что ковчег на самом деле находится в Аксуме, и был готов приступить к заключительному этапу своего поиска — путешествию в «священный город эфиопов», невзирая на все сопряженные с этим риск, опасности и трудности.

Мне было нелегко прийти к этому решению. Напротив, в предшествовавшие месяцы я настойчиво искал любой предлог, лишь бы оправдать отказ от рискованного предприятия. Но вместо возможных оправданий я находил все новые и новые нити, которые, казалось, вели безошибочно в Аксум.

Я искал альтернативные пристанища ковчега, но ни одно из тех, которые предлагали легенды или предания, не казалось сколь-нибудь вероятным. Я искал доказательства, того, что реликвия могла быть уничтожена, но не нашел их. Я установил, что утверждения «Кебра Нагаст» относительно Соломона, царицы Савской и Менелика не могут считаться соответствующими действительности, но одновременно обнаружил, что эти же самые утверждения могут служить сложной метафорой истины. Ковчег определенно не мог попасть в Эфиопию во времена Соломона, но вполне правдоподобно, что он мог быть доставлен позже — во время разрушения иудейского храма на острове Элефантин на Верхнем Ниле.

В целом же, что бы там ни думали ученые, я знал, что подошел к концу долгого пути и не могу дольше откладывать или увиливать от «окончательного расчета»: чтобы остаться честным перед самим собой и не стыдиться в последующие годы, я должен приложить максимум усилий, дабы пробраться в Аксум, невзирая на риск, которому подвергнусь, невзирая на демонов эгоизма и трусости, с которыми мне предстояло совладать. Пусть это избитая мысль, даже, быть может, древнейшая из известных человеку, но действительно стоящим мне представлялось не столько попасть в священный город, сколько приложить усилия, — чтобы попасть туда, не столько найти на самом, деле ковчег, сколько найти в себе достаточно сил для продолжения поиска.

В собственных глазах я вовсе не выглядел одним из рыцарей короля Артура в сверкающих доспехах. Тем не менее в тот момент мне было совсем не трудно понять, почему сэр Гавейн на пути к ожидавшим его перипетиям предпочел пренебречь сладкозвучным советом сквайра, пытавшегося отговорить его от посещения Зеленой часовни и предостерегавшего:

Теперь я убедился. Я прекрасно сознавал, что ученые могут оспорить мои находки и сделанные из них выводы, но в действительности не одобрения «экспертов» и «авторитетов» добивался я в 1989 и 1990 годах. У меня была внутренняя цель, и я один был судьей и оценщиком всех накопленных фактов и аргументов.

Оставалась главная проблема: чтобы посетить древний город Аксум и в нем храм, в котором якобы хранится ковчег, я должен пойти на немалый риск и одновременно преодолеть глубокую душевную тревогу при мысли, что мне придется довериться НФОТ — вооруженным повстанцам, имевшим полное основание ненавидеть меня за тесные связи с тем самым правительством, которое они пытались свергнуть. Я не был готов рискнуть и не мот побороть страх, пока не убедил себя, что не пускаюсь в дурацкую, донкихотскую авантюру, а продолжаю заниматься делом, которому готов отдаться полностью.

Теперь я верил, что существует весьма высокая вероятность того, что ковчег на самом деле находится в Аксуме, и был готов приступить к заключительному этапу своего поиска — путешествию в «священный город эфиопов», невзирая на все сопряженные с этим риск, опасности и трудности.

Мне было нелегко прийти к этому решению. Напротив, в предшествовавшие месяцы я настойчиво искал любой предлог, лишь бы оправдать отказ от рискованного предприятия. Но вместо возможных оправданий я находил все новые и новые нити, которые, казалось, вели безошибочно в Аксум.

Я искал альтернативные пристанища ковчега, но ни одно из тех, которые предлагали легенды или предания, не казалось сколь-нибудь вероятным. Я искал доказательства, того, что реликвия могла быть уничтожена, но не нашел их. Я установил, что утверждения «Кебра Нагаст» относительно Соломона, царицы Савской и Менелика не могут считаться соответствующими действительности, но одновременно обнаружил, что эти же самые утверждения могут служить сложной метафорой истины. Ковчег определенно не мог попасть в Эфиопию во времена Соломона, но вполне правдоподобно, что он мог быть доставлен позже — во время разрушения иудейского храма на острове Элефантин на Верхнем Ниле.

В целом же, что бы там ни думали ученые, я знал, что подошел к концу долгого пути и не могу дольше откладывать или увиливать от «окончательного расчета»: чтобы остаться честным перед самим собой и не стыдиться в последующие годы, я должен приложить максимум усилий, дабы пробраться в Аксум, невзирая на риск, которому подвергнусь, невзирая на демонов эгоизма и трусости, с которыми мне предстояло совладать. Пусть это избитая мысль, даже, быть может, древнейшая из известных человеку, но действительно стоящим мне представлялось не столько попасть в священный город, сколько приложить усилия, — чтобы попасть туда, не столько найти на самом, деле ковчег, сколько найти в себе достаточно сил для продолжения поиска.

В собственных глазах я вовсе не выглядел одним из рыцарей короля Артура в сверкающих доспехах. Тем не менее в тот момент мне было совсем не трудно понять, почему сэр Гавейн на пути к ожидавшим его перипетиям предпочел пренебречь сладкозвучным советом сквайра, пытавшегося отговорить его от посещения Зеленой часовни и предостерегавшего:

«Если отправишься туда, то найдешь там свою погибель… поэтому, мой добрый сэр Гавейн, отправляйся другим путем, в какую-нибудь дальнюю область! Ступай с Богом, и Христос побережет твою судьбу! А я вернусь домой и торжественно поклянусь Богом и его святыми сберечь твою тайну и не сказать ни одной душе, что ты когда-либо намеревался обратиться в бегство».После недолгого размышления Гавейн ответил:

«Достойно тебя желать мне благополучия, человек, и я верю тебе, что ты преданно сохранишь эту тайну в своем сердце. Но каким бы молчаливым ты ни был, если я не посещу этого места и побегу… как ты предлогаешь, я стану трусливым рыцарем, не имеющим оправдания… Я отправлюсь в Зеленую часовню и получу то, что уготовано мне судьбой».С той же решимостью, но с меньшей отвагой готовился я отправиться в мою собственную «часовню невезения», дабы найти там то, что уготовано мне судьбой. И подобно сэру Гавейну я знал, что должен совершить это путешествие на рассвете Нового года, ибо приближалось торжественное празднование Тимката.

Часть VI

ЭФИОПИЯ, 1990–1991 ГОДЫ

Глава 17

УЖИН С ДЬЯВОЛАМИ

После посещения Израиля и Египта в октябре 1990 года я вернулся в Англию, твердо решив: я должен ехать в Аксум, а оптимальное дремя для его посещения — январь 1991 года. Если мне удастся попасть туда до 18 января, я смогу принять участие в церемонии

Тимката,во время которой, как я надеялся, на крестный ход вынесут сам ковчег.

Фалашский священник Рафаэль Хадане, с которым я беседовал в Иерусалиме, высказал сомнение в том, что будет вынесена подлинная реликвия: «Я не думаю, что христиане когда-либо выносят истинный ковчег — они так не поступят. Они никогда не покажут ковчег кому бы то ни было, а используют копию». Поскольку это говорил человек, который сам посетил Аксум в надежде увидеть священную реликвию, такое предостережение немало расстроило меня. Тем не менее я не видел иного выхода, как осуществить свой план, преодолев собственные страхи.

Так как в Эфиопии продолжалась гражданская война, не оставалось сомнений в том, что мне придется довериться людям из Фронта народного освобождения Тиграи, если уж я вознамерился попасть в Аксум. Уже несколько лет я знал, что они пускали в контролируемые ими районы десятки иностранцев, ни причиняя никому никакого вреда. И все же опасался, что меня могут ждать серьезные неприятности. Почему?

Да ротому, что у меня установились тесные связи с эфиопским режимом в период с 1983 по 1989 год. В конце 1982 года я оставил журналистику и основал издательскую фирму для опубликования книг и документов для самой широкой клиентуры, в том числе для ряда африканских правительств. Одной из первых я заключил сделку с эфиопской Комиссией по туризму. Именно она, как рассказано выше, привела меня впервые в Аксум еще в 1983 году.

В результате появилось богато иллюстрированное подарочное издание, которое понравилось руководителям эфиопского правительства и обеспечило заказы на несколько похожих публикаций. В ходе работы над ними я познакомился со многими могущественными людьми — идеологическим руководителем Шимелисом Мазенгией, другими членами Политбюро и Центрального Комитета Берхану Байи и Кассой Кебеде, а главное с эфиопским так называемым «красным императором» — президентом Менгисту Хайле Мариамом, силовиком, захватившим власть в стране в середине 70-х годов и пользовавшимся репутацией безжалостного гонителя инакомыслия, не имевшего себе равных во всей Африке.

В определенном смысле, когда тесно общаешься с людьми, то начинаешь видеть вещи их глазами. Это случилось и со мной в 80-е годы, и ко второй половине десятилетия я стал одним из самых горячих сторонников эфиопского правительства. Хотя я никогда не одобрял развязанных правительством репрессий в стране, я сумел убедить себя в том, что его меры и инициативы оправданны. Среди них и политика переселения, которая начала проводиться в 1984–1985 годах с целью перемещения более миллиона крестьян из пораженной голодом провинции Тиграи (тогда еще находившейся под контролем правительства) на неосвоенные земли на юге и западе страны. В то время я был убежден в необходимости этого, так как обширные районы севера страны стали «необитаемыми пустошами на грани бесповоротного экологического краха». Политические же руководители НФОТ рассматривали переселение в совершенно ином свете, видя в нем серьезную угрозу восстанию, которое в то время они отчаянно пытались расширить. Реальная цель «зловещей» политики — по их мнению — заключалась в том, чтобы лишить их жизненно необходимой массовой поддержки в их родной области (поскольку переселение каждого крестьянина из провинции Тиграи означало уменьшение числа потенциальных рекрутов для Фронта).

Поддерживая переселение — а я делал это публично и несколько раз, — я явно и прямо выступал против интересов НФОТ. Кроме того, я тесно связал себя с эфиопским правительством и в других вопросах. После ряда встреч с президентом Менгисту, меня, например, попросили рассказать о нем по всемирной сети Би-Би-Си. Этот рассказ, прошедший в эфир в 1988 Году, выставил президента в гораздо более благоприятном свете, чем он того заслуживал по мнению многих. Я же выступил с искренним изложением своей точки зрения, поскольку близко узнал этого человека и понял, что его характер отличается гораздо большей глубиной и утонченностью, чем о нем думали. В результате же я стал крайне непопулярным в глазах массы его критиков и дал НФОТ новый повод считать, что я твердо выступаю на стороне правительства.

Наконец, в 1988 году и в начале 1989 года мои отношения с режимом Аддис-Абебы обрели новое измерение. В ряде необычных путешествий на протяжении года с лишним я перевозил послания из Эфиопии в Сомали и обратно. В Сомали правил другой диктатор — Мохаммед Сиад Барре, с которым я тоже был дружен. Цель моих поездок состояла в содействии укреплению дипломатических отношений между двумя странами, а моя роль заключалась в том, чтобы заверить каждого главу государства в серьезности намерения другого вести переговоры до конца и впоследствии уважать соответствующий договор.

В то время я считал, что выполняю почетную, достойную и благую работу. Кроме того, мне льстила роль «честного посредника» между такими могущественными и опасными оппонентами, как Менгисту и Барре. Такие психологические побуждения помешали мне увидеть, так сказать, изнанку моей деятельности: насколько тесные личные отношения, которые я вынужден был развивать с этими двумя жестокими и расчетливыми людьми, могли испортить мой собственный характер. Старая мудрость гласит, что собирающийся поужинать с дьяволом должен приготовить длинную ложку. В самый разгар моей любительской челночной дипломатии в 1988–1989 годах я ужинал с двумя дьяволами и, к сожалению, вовсе не пользовался ложкой.

Фалашский священник Рафаэль Хадане, с которым я беседовал в Иерусалиме, высказал сомнение в том, что будет вынесена подлинная реликвия: «Я не думаю, что христиане когда-либо выносят истинный ковчег — они так не поступят. Они никогда не покажут ковчег кому бы то ни было, а используют копию». Поскольку это говорил человек, который сам посетил Аксум в надежде увидеть священную реликвию, такое предостережение немало расстроило меня. Тем не менее я не видел иного выхода, как осуществить свой план, преодолев собственные страхи.

Так как в Эфиопии продолжалась гражданская война, не оставалось сомнений в том, что мне придется довериться людям из Фронта народного освобождения Тиграи, если уж я вознамерился попасть в Аксум. Уже несколько лет я знал, что они пускали в контролируемые ими районы десятки иностранцев, ни причиняя никому никакого вреда. И все же опасался, что меня могут ждать серьезные неприятности. Почему?

Да ротому, что у меня установились тесные связи с эфиопским режимом в период с 1983 по 1989 год. В конце 1982 года я оставил журналистику и основал издательскую фирму для опубликования книг и документов для самой широкой клиентуры, в том числе для ряда африканских правительств. Одной из первых я заключил сделку с эфиопской Комиссией по туризму. Именно она, как рассказано выше, привела меня впервые в Аксум еще в 1983 году.

В результате появилось богато иллюстрированное подарочное издание, которое понравилось руководителям эфиопского правительства и обеспечило заказы на несколько похожих публикаций. В ходе работы над ними я познакомился со многими могущественными людьми — идеологическим руководителем Шимелисом Мазенгией, другими членами Политбюро и Центрального Комитета Берхану Байи и Кассой Кебеде, а главное с эфиопским так называемым «красным императором» — президентом Менгисту Хайле Мариамом, силовиком, захватившим власть в стране в середине 70-х годов и пользовавшимся репутацией безжалостного гонителя инакомыслия, не имевшего себе равных во всей Африке.

В определенном смысле, когда тесно общаешься с людьми, то начинаешь видеть вещи их глазами. Это случилось и со мной в 80-е годы, и ко второй половине десятилетия я стал одним из самых горячих сторонников эфиопского правительства. Хотя я никогда не одобрял развязанных правительством репрессий в стране, я сумел убедить себя в том, что его меры и инициативы оправданны. Среди них и политика переселения, которая начала проводиться в 1984–1985 годах с целью перемещения более миллиона крестьян из пораженной голодом провинции Тиграи (тогда еще находившейся под контролем правительства) на неосвоенные земли на юге и западе страны. В то время я был убежден в необходимости этого, так как обширные районы севера страны стали «необитаемыми пустошами на грани бесповоротного экологического краха». Политические же руководители НФОТ рассматривали переселение в совершенно ином свете, видя в нем серьезную угрозу восстанию, которое в то время они отчаянно пытались расширить. Реальная цель «зловещей» политики — по их мнению — заключалась в том, чтобы лишить их жизненно необходимой массовой поддержки в их родной области (поскольку переселение каждого крестьянина из провинции Тиграи означало уменьшение числа потенциальных рекрутов для Фронта).

Поддерживая переселение — а я делал это публично и несколько раз, — я явно и прямо выступал против интересов НФОТ. Кроме того, я тесно связал себя с эфиопским правительством и в других вопросах. После ряда встреч с президентом Менгисту, меня, например, попросили рассказать о нем по всемирной сети Би-Би-Си. Этот рассказ, прошедший в эфир в 1988 Году, выставил президента в гораздо более благоприятном свете, чем он того заслуживал по мнению многих. Я же выступил с искренним изложением своей точки зрения, поскольку близко узнал этого человека и понял, что его характер отличается гораздо большей глубиной и утонченностью, чем о нем думали. В результате же я стал крайне непопулярным в глазах массы его критиков и дал НФОТ новый повод считать, что я твердо выступаю на стороне правительства.

Наконец, в 1988 году и в начале 1989 года мои отношения с режимом Аддис-Абебы обрели новое измерение. В ряде необычных путешествий на протяжении года с лишним я перевозил послания из Эфиопии в Сомали и обратно. В Сомали правил другой диктатор — Мохаммед Сиад Барре, с которым я тоже был дружен. Цель моих поездок состояла в содействии укреплению дипломатических отношений между двумя странами, а моя роль заключалась в том, чтобы заверить каждого главу государства в серьезности намерения другого вести переговоры до конца и впоследствии уважать соответствующий договор.

В то время я считал, что выполняю почетную, достойную и благую работу. Кроме того, мне льстила роль «честного посредника» между такими могущественными и опасными оппонентами, как Менгисту и Барре. Такие психологические побуждения помешали мне увидеть, так сказать, изнанку моей деятельности: насколько тесные личные отношения, которые я вынужден был развивать с этими двумя жестокими и расчетливыми людьми, могли испортить мой собственный характер. Старая мудрость гласит, что собирающийся поужинать с дьяволом должен приготовить длинную ложку. В самый разгар моей любительской челночной дипломатии в 1988–1989 годах я ужинал с двумя дьяволами и, к сожалению, вовсе не пользовался ложкой.