Маркиз в графе

Перевод Язневича В.И.

I

В течение жизни человек постоянно принимает решения, как в мыслях, так и в поступках. Принятие решения никогда не основывается на абсолютном знании вопроса. Тот, кто должен решать, опираясь на неполную информацию, рискует. Это типичная ситуация игры. Придя в мир, человек оказывается втянут в игру, правила которой ему неизвестны. Но и на самых низких уровнях развития жизнь – это вовлечение в конфликтную ситуацию, то есть в игру, выигрыш в которой представляет отсрочку смерти. Поэтому все явления жизни, от простейших до человеческих, позволяет изучать в комплексе теория принятия решений, особенно в разделе, касающемся конфликтных ситуаций, а именно – в теории игр.

В принципе, с помощью этой теории можно анализировать любую деятельность, а значит, как передовую индустриализацию страны, так и занятие философией или теологией. Действительно, индустриализация – это форма игры с Природой за умножение сил, благоприятствующих общественному выживанию. Философия же и теология, трактуемые в качестве игры, представляются логически подобными. Речь в них идет об одном и том же: о выявлении правил игры в бытие, которые устанавливает мир, и далее – об определении оптимальной стратегии по отношению к ним. Это прежде всего стратегия познания в философии и спасения в религии. Особая ценность названной теории в том, что никаким маневром нельзя выйти из-под ее надзора. Поэтому, если какая-то вера догматически отрицает неизбежность конфликта между человеком и миром, конфликта, который раскрывает сущность игры, то оказывается, что этот догмат подталкивает к другой игре – являющейся его неминуемым последствием. Так, например, буддизм призывает отойти от мира, как от игорного стола, и с этим миром гармонично соединиться. Однако же de facto призывает включиться в игру с собственным телом, которое следует сформировать последовательными движениями так, чтобы оно окончательно потеряло вкус к той игре.

Важнейшим вопросом онтологии, видимым сквозь призму теории игр, является позиция нечеловеческого партнера. Поэтому в глазах человека мир может быть или беспристрастным по отношению к нему, или пристрастным. Tertium non datur[55], потому что частичная пристрастность ipso facto[56] является пристрастностью. Пристрастность, если она признана положением вещей, должна представлять направленное к человеку намерение. Это не обязательный вывод. Искривленное (например, от жары) колесо рулетки делает игру пристрастной, хотя это не является результатом какого-либо намерения. Для того чтобы установить появление пристрастности, надо отнести данную игру к игре образцовой, принятой за беспристрастную (fair play[57]). Мы можем сравнивать рулетки, но нам не с чем сравнить ни человечество, ни мир. Поэтому вопрос о его позиции как партнера не разрешит ни один эксперимент. Если бы когда-нибудь оказалось, что земные особенности антропогенеза отяготили человека недугами, чуждыми другим галактическим существам, то в науке мы не сказали бы, что являемся жертвами вражеского пристрастия, а только то, что это результат стечения обстоятельств. Потому что не было бы оснований для признания тех существ каким-то образцом для нас. С той же степенью вероятности мы могли бы утверждать, что мир по отношению к нам был беспристрастным, зато к ним проявил благосклонную пристрастность. Если мы сами создаем рулетки, то знаем, как должна вести себя совершенная рулетка. Зато мы не знаем, как должно себя вести совершенное разумное существо и совершенный мир. Таким образом, названную дилемму не удастся разрешить с помощью эксперимента. С позитивистской позиции речь идет о мнимой проблеме. В том-то и дело, что большинство действий, ради которых люди живут и умирают, имеет именно такой характер. Вопрос о пристрастности или беспристрастности мира относится к самым древним, сформулированным человеком с самого начала его истории. В разных культурах на него давались разнообразно нормативные ответы, поскольку каждый факт можно интерпретировать так, чтобы он согласовался с ранее заложенной квалификацией относительно пристрастности.

Основным принципом всех религиозных верований является пристрастность мира, намеренно обращенная к человеку. Можно также действительно принять беспристрастную намеренность, например, в виде Бога, который создал нейтральный мир и никогда в него не вторгается. Теодицеи с таким совершенным разделением реального мира и мира потустороннего являются, однако, исключением. Пристрастность, которую верования приписывают миру, может быть однородной в благосклонности или во враждебности, или смешанной (например, по-манихейски). Зато наука воспринимает мир как беспристрастный по отношению к человеку. Современный естествовед склоняется к заявлению, что мир и человек – это переменные, связанные случайным образом. Теоретик игр, в свою очередь, скажет, что игра, которую человек ведет с миром, является асимметричной как ненулевая, ибо мир – это непристрастный партнер, который в игре никакой цели не преследует. Он занимается смешанной стратегией, которая не проявится как беспорядок, поскольку в своих движениях этот партнер (мир) ограничен универсальными законами, которые создали также и человека благодаря скрещиванию явлений повсеместно регулярных и явлений локально случайных. Ни то, что регулярно универсально, ни то, что локально случайно, не следует из пристрастности мира. Если бы мир не демонстрировал гармонии естественных законов, то мы бы в нем не появились, и некому было бы ломать себе над ним голову. А если бы этот мир не демонстрировал происходящую случайным образом смену случайных событий, то гипотеза его беспристрастности была бы неверна: ибо он оказался бы «устройством», точно направленным на какую-то цель, действующим так, чтобы эту цель достигнуть. Физика этого мира работала бы словно запрограммированная телеологически машина, выполняющая таким образом определенные задания. Но согласно известной нам физике, мир не имеет никакой задачи и тем самым не представляет полностью телеологическую систему. Таким образом, наука принимает мир беспристрастным относительно человека. Это знание является не только заключением научных исследований. Одновременно оно является их исходным предположением, потому что принадлежит к важнейшим директивам, управляющим наукой. Директива эта устанавливает, что мир следует изучать так, будто бы он был беспристрастен по отношению к жизни и человеку. Однако же тенденция приписывания миру некоей доброжелательной пристрастности относительно жизни в человеке настолько сильна, что порой, своеобразно замаскированная, она проявляется и в естествознании, которое от нее официально отпирается. Поэтому, например, начальные наукообразные оценки «психозоической густоты» мира, как гипотезы о количестве внеземных цивилизаций, отличались в нашем веке сильным оптимизмом. Вселенная, по их исходным предположениям, была густо заселена, и для подтверждения этого исследователи так долго пытались «дотягивать» данные наблюдений, пока это было допустимо. Это было методологически верно, так как отсутствие положительных данных о «Других» допускает неисчислимые оптимистические толкования, или такие, которые не ликвидируют проблематики «Других» в целом, а только осложняют ее как задачу для решения. В таком подходе исследовательские ожидания доброжелательной пристрастности мира демонстрируются как мнение, что внешняя типичность Космоса как стихийно разгорающейся и гаснущей звездной бури сопутствует типичности возникновения в нем разумных существ. Это мнение нельзя быстро опровергнуть, если явления плането– и биогенеза астрономически незаметны, а их лабораторное исследование исключено, ибо речь идет о процессах огромного масштаба во времени и пространстве. Невеселым открытием стали для искателей «Других» последние результаты компьютерного моделирования. Из них ясно следует множество очень «узких» условий, которым должны соответствовать звезды и планеты, чтобы в их системах могла зародиться и существовать жизнь. Граничные условия астро– и планетогенеза представляют для эволюции жизни как бы извилистый путь через слаломные ворота или очередные игольные ушки, а стихийность стабилизации планетарных систем делает успешные переходы биогенеза через все эти теснины явлением исключительно редким. Оптимистический расчет на миллионы других цивилизаций в пределах Млечного пути сокращается на наших глазах так стремительно, что уже поддерживается гипотеза нашей единственности в Галактике. Хотя это еще сомнительно, однако уже возможно. Эта катастрофа надежды на космическую повсеместность разума показывает, как я считаю, проявляющиеся даже в науке претензии, выраженные человеком относительно мира, потому что мертвая пустота намеревается вершить нашу судьбу случайной диковины. Наука не могла прямо постулировать мир доброжелательно пристрастный, благосклонный к жизни, и делала это окольным путем, требуя огромный космический промежуток, в котором демонстрировались бы законы Природы, инициирующие биогенез.

Проблем и поражений из-за такого окольного пути не знает ни религия, ни искусство. В них пристрастность, постулируемая прямо, заключает в себе цель – человека. Если же смотреть как бы в противоположную сторону, принимается замысел, который не должен быть nota bene размещен отдельно (в Боге, например), потому что источником пространства этого замысла можно считать зону недосягаемую, зону, предположим, «вещи в себе», как местонахождение воли по Шопенгауэру. Доброжелательная пристрастность божья, типичная для верований средиземноморского круга, не является производной жизненных экспериментов, а предопределенным условием веры, что видно хотя бы из того, что теодицею, требующую Бога бесконечно доброжелательного Созданию (и потому пристрастного), удастся поместить не только в существующем мире, но – после соответствующего «подрегулирования» толкования Откровения – в любом произвольно ужасном, какой только можно представить. Эта оптимизация, способная перенести любую чудовищность из разряда слепых случаев в разряд отцовской божьей доброты, возникает благодаря продолжению экзистенциальной игры. Ее бренный ход принимается именно за тестовый Mittelspiel[58], а конец игры вместе с реализацией функции выплаты помещается в потустороннем мире. Этот математически простой процесс позволяет любую игру с партнером, приводящим в движение случайные стратегии, преобразовать в игру минимаксимальную с доигрыванием, в конечной фазе «отсюда» недостижимой.

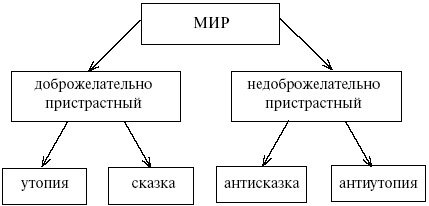

Наука, сказали мы, приводит свои оптимистические гипотезы к поражению, отказываясь от остатка окольно приписываемой миру доброжелательной пристрастности. Все же эта дилемма остается жива в культуре. Когда исторически высокие ценности почтенных верований снижаются, как в настоящее время, появляются их низкопробные заменители в форме столь же повсеместных, сколь и упорных, ad hoc произведенных «сказаний» о Гостях из Космоса, о доброжелательных актах помощи, оказанной нашим предкам, или (а также) о подстерегающих человечество Космических Чудовищах. И поэтому обычному мышлению легче – как можно допустить – дать согласие на положительную, или, в конце концов, отрицательную пристрастность мира, в котором мы живем, чем на его ледяное безразличие. Двунаправленный вид перекрестка пристрастности проще всего можно представить бинарным графом.

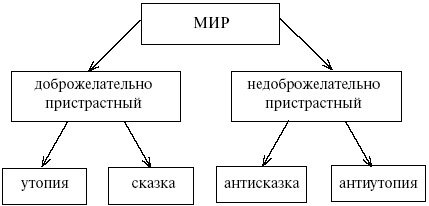

Направления этого первого графа выбираются согласно следующей альтернативе. Мир положительно пристрастный может быть доброжелателен или только относительно индивидуумов, или относительно всех своих жителей. В литературе, так как речь пойдет о ней, первый тип мира занят сказкой, второй же – утопией. Этот же бинарный граф с другой стороны представляет мир отрицательно пристрастный, то есть зловещий или же относительно индивидуумов, или же относительно целых обществ. Второй с отрицательным знаком – это мир антиутопии. Первый коллективное творчество не выделило: в фольклоре не существует ничего такого, как антисказка.

Мир утопии – это экстремум повсеместной доброты. Участвуют в ней все. Зато мир сказки ведет себя, как отец, помогающий выиграть ребенку не потому, что он самый лучший, а потому, что это его ребенок. Этика мира сказки – это его выборочная физика, потому что несомненная доброжелательность сказочной судьбы избранных приравнивается несомненности законов физики. Будучи столь добрым, этот мир вообще предпочитает положительных героев, которым, впрочем, во многих отношениях порой далеко до идеала. Часто они не грешат ни разумом, ни красотой (глупый Иванушка-дурачок – тот из братьев, который наименее смышленый, но самый благородный). Поступки такого героя часто кажутся легкомысленными до глупости, но скоро оказывается, что именно благодаря им он будет осыпан милостями судьбы.

Таким образом, слабый выиграет у более сильного, скромный у наглеца, глупый у мудреца, только бы был добрым. К доброте этой, впрочем, не следует присматриваться слишком пытливо. Чаще всего она бывает едва показана добродушием, чем большим скоплением добродетелей. Такой герой что-нибудь сделает, убьет Змея, женится на принцессе, станет королем. Берется это оттуда, если смотреть в целом, что в сказке нет проигрышной стратегии для героя. Это понимается под справедливостью этого мира. Это и на самом деле незыблемая и абсолютная доброжелательность, которая из недостатков создает предпосылку для успеха, из выхода на бездорожье – сокращение дороги к цели. Герой живет в мире, который является в игре безгранично доброжелательным партнером. Если так смотреть на вещи – чудесные волшебные предметы, которые достаются герою без особых стараний с его стороны, – то они соответствуют мошенничеству в игре, но в пользу партнера, а не собственную. Мир сказки – это как бы благороднейший из шулеров, который не допустит того, чтобы его фаворит мог проиграть. Вместе с тем, согласно закону симметрии в структурах игры, в сказке нет выигрышной стратегии для отрицательных персонажей. Злой трактирщик обманом выкрадет палочку-выручалочку, курицу, несущую золотые яйца, злой джин украдет волшебный перстень героя и вдобавок бросит его в пещеру без выхода, усланную костьми тех, кто туда попадал, но герой и из этой ловушки выберется. Палочка-выручалочка возвращается к законному владельцу, курица тоже, злым будет определено наказание, не смягченное слезливым гуманизмом, поскольку сказка оперирует категоричной двухвалентной моралью с исключенным центром. Благородным принадлежит в ней только хорошее, злым – плохое.

Анонимные авторы народных сказок не были сведущи в теории игр и не занимались разработкой оптимальных стратегий, когда придумывали сюжеты. Мотивация сказок была, по сути, психологична. Речь шла о компенсационной функции относительно реального мира, в котором сильный негодяй господствует над честным добряком и хитрая беспощадность окупается лучше, чем лояльная добродетель. Ничто так не беззащитно в реальном мире, как благородство, неспособное к холодному расчету, значит, мир сказки – это перевернутая действительность. Сказка не является моралите, поэтому мораль, охватывающая доброжелательностью и врагов, ей чужда. То, что благородные герои усердно толкают в печь Бабу Ягу на лопате, не будит читательских возражений, ибо согласуется с их чувством справедливости. Полностью последовательна сказка только в установлении абсолютной стратегической опеки над героем. Поэтому мир сказки можно назвать миром всегда счастливой игры. Совершенны не герои сказок – совершенна сама игра, если на нее можно до такой степени положиться. Все же герои не имеют об этом ни малейшего понятия. Они не знают, что успешно играют краплеными картами, ибо, если бы знали, это бросило бы тень сомнения на их благородство.

Функция выплаты в сказке – это не всегда функция благородства героя. Бывает, что сказочный мир перевоспитывает, превращая зло избранника в добродетель. Разумеется, речь идет об изменении свойств, присущих фигуре на шахматной доске. Пешка может стать королевой. Впрочем, такая редкая метаморфоза демонстрирует безграничность мощи мира, пристрастного доброжелательно.

Когда злой превращается в доброго, мы можем удивиться, но не имеем причин для огорчений. Зато обратная трансформация в сказках не происходит никогда. Принцесса не бросит принца ради могущественного волшебника, принц не будет склонять ее к разврату. В общем, злые не получат даже самой малой радости от своего зла. Это наступит только в антисказке.

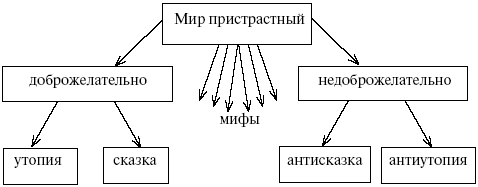

На нашем графе, который мы до сих пор анализировали, нет такого пристрастного мира, который наделен свойством непонятным в значении. Это мир мифов, самовольный в формировании судеб, лишенный доступа к механизму этой самовольности. Этот мир манипулирует судьбами героев в достижении непостижимых целей, о которых им и нам ничего не известно. И тут, как в сказке, упор сделан на стратегическую надежность. Что герой ни сделает, это ничем не изменит это запрограммированное предназначение. В мифе для героев нет ни проигрышной, ни выигрышной стратегии, которая могла бы разминуться со стабилизированным концом состязания. Стратегии мифов абсолютно эквифинальны: если бы Эдип повесился, желая избежать слов пророчества, то ветка бы под ним обломалась, ворон расклевал бы у него веревку на шее, его привели бы в чувство проходящие странники, а если бы он наступил на змею, то она сломала бы себе ядовитый зуб о застежку его сандалия. Но отдача, которую демонстрирует мир мифа, равна отдаче сказки, она не направлена относительно духовных качеств героя, потому что мифам в принципе чужды компенсационные функции.

Отношение мифа к реальности иное, чем отношение сказки. Сказка показывает мир волшебно перевернутый для утешения сердец. Миф делает наоборот: извлекает из действительности и сгущает в себе слепую самовольность судьбы. Однако, если в реальном мире неисправимым оптимистам всегда удастся процедура оправдания судьбы от обвинений в умышленных жестокостях путем определения злой фортуны либо объяснением этого как результата фатальных событий, миф у них эту защитную возможность отбирает. Отсюда его явная покорность; несчастье, предсказанное во всей цепи своих подробностей, может быть только предопределено заранее. Это не всегда пристрастность враждебная, а только с непонятными аргументами. Фрагменты сказок содержат порой мифоподобную предопределенность: ведь вопреки всей профилактике царевна уколется веретеном. Но причина такой неизбежности в структуре сказочной игры хорошо понятна. Мир сказки – это гомеостат, выбитый из равновесия, к которому благополучно возвращается. Мир мифа направляется к состоянию равновесия, являющегося чем-то непонятным, потому что оно нечеловеческое. Если он не погубит, а сделает счастливым кого-нибудь из героев (ибо случается и такое), то как бы мимоходом и не это счастье будет ставкой игры, а ценность другого диапазона, обычно не совсем ясная. Мир сказки, как судья, до несправедливости доброжелательный к благородному подсудимому. Мир мифа – это судья, который приговаривает к смерти, а тяжело больного приговоренного очень заботливо лечит для того, чтобы в назначенный час тот мог в здравии взойти на эшафот.

Среди специалистов в вопросе, что именно говорят себе люди, придумывая и рассказывая мифы, существует огромное разногласие. Эгзегетика и герменевтика мифоведения простирается от классических до этнологических, структуралистических и психоаналитических толкований, количество которых лишь подтверждает неопределенность клейма, которым снабдили этот пристрастный мир.

В свете теории игр сказка – это партия с нулевой суммой, поскольку выигрыш героя равен проигрышу антагонистов. Что злые теряют, добрые получают. Это, безусловно, не арифметическое суммирование. Трудно сказать, была бы для царевны связь с мерзким карликом-волшебником столь же неприятна, сколь приятен брак с прекрасным рыцарем, но если во всеобщем восприятии это именно так, уравнение верно. В мифе ведется игра с ненулевой суммой, и именно в этом он похож на реальность. Проигрыш практически не должен быть ничьим выигрышем. О том, получает ли Мойра адекватное удовлетворение, угрожая Эдипу, ничего ведь не известно. Следовательно, в мифе величина ставки неопределена, а функция выплаты является неизвестной зависимой переменной. Сохраняется все же принятое из сказки правило стратегической эквифинальности, часто принимающее форму стратегии, максимализирующей то, что должно быть исполнено: Эдип убьет отца и женится на матери, потому что ничего более худшего, как отцеубийство и кровосмесительство, человека ждать не может.

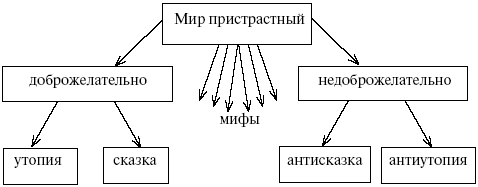

Проекционный (в психологическом смысле) характер таких мифов – вещь сегодня известная до тривиальности, ведь обнаружена же была двуполость наших чувств. В самом деле, определения, что эротика тайно срослась с агрессией, вера с богохульством, одухотворенность с животностью, привлекательность с отвращением, остаются естествоведчески загадочными. Мы не знаем, ни как, ни когда возникли эти связи: эволюционно или антропогенетически. Мы не знаем, идет ли речь о всеобщих свойствах существ, разум которых совершенствуется в естественном развитии, или только о частной, земной особенности развития. Мы даже не знаем, было ли изменение невральных структур, которые являются носителями этой двуполости, повреждением или усовершенствованием человека. Однако я не считаю, что эти вопросы останутся неразрешимыми во веки веков. Желая разместить миф на нашем графе родословных пристрастности к человеку, мы вынуждены отказаться от ясной простоты бинарных графов в пользу графа, определяющего множеством дендритов видение переходных состояний между крайностями пристрастности чисто положительной и чисто отрицательной. Таких дендритов может быть бесконечно много, что попросту означает, что призрак переходов постоянен, потому что сказки могут произвольно скрещиваться с мифами, давая жизнеспособное потомство.

Размещение конкретного произведения на этом спектре, простирающемся от пристрастности сингулярно положительной до отрицательной, представляет функция этноцентризма потребителя. Сказки отдаленных культурных кругов, например, японского, африканского, индонезийского фольклора, для нас похожи на мифы, и даже на аппроксимацию антисказки, или мира пристрастного уже только зловеще. Это происходит потому, что сказка (как вообще любое языковое сообщение) сильно недоопределена в значениях; досказать ее надлежащим образом может только тот, кто принадлежит к культуре, породившей сказку. То, что может европейцу, или, шире, человеку, воспитанному в сфере иудеохристианской культуры, показаться крайней несправедливостью судьбы, не должно быть таким для члена африканского племенного сообщества. Этот аспект дела изо всех сил пытался последнее время загладить в этнологии структурализм, который искал только черты, представляющие общие знаменатели языкового сообщения. Разумеется, такие черты существуют, хотя бы учитывая топологическое совпадение структуры всех сформированных на Земле этнических языков.

Все же это банальное открытие – так же, как открытие топологического соответствия скелетных структур всех позвоночных. И так же, как гомеоморфизм в остеологии не дает права на отождествление с собой всех позвоночных животных, так гомеоморфизм генеративных лингвистических структур не дает права на требование изоморфизма сказки, мифов или преданий разных культур. Неизвестно, собственно говоря, почему культурные различия могут быть бесконечно менее важны, чем антропологическое сходство. Инициировав аксиологическую нейтрализацию изучаемых сообщений, сравнивая все этические кодексы, какие когда-либо возникли на Земле, структурная этнология заразила этой нейтральностью литературоведение, с довольно плачевными результатами. Как последовательный этнолог структуралист должен признать равноправие морали Третьего Рейха и морали фаланстеров, так структуралист литературовед должен признать равенство всех текстов, которые друг с другом совпадают в пределах элементарных осевых оппозиций.

Как повествовательные образцы наибольшим успехом пользуются мифы, избавленные от случайной чудесности. Потому что чем обычнее все происходит и, вместе с тем, чем точнее внутри той банальной обычности собирается исполняться предопределенность судьбы, тем больше эффект, поскольку читатель существует на распутье исключающихся суждений: между тайной предопределенностью, которая невероятна, и убедительной достоверностью событий, свидетельствующей, что то, что невероятно, как раз и происходит. Через мир построенного таким образом произведения должен сквозить другой, однако никогда нельзя это распознать иначе, чем с помощью домысла. Это особенно замечательно, как атмосфера сочинений Кафки. Объективное объяснение такого структурного качества простое: каждой случайной серии событий может сопутствовать комментарий в качестве толкования, которое событийную случайность превратит в предопределенную необходимость.

В принципе, с помощью этой теории можно анализировать любую деятельность, а значит, как передовую индустриализацию страны, так и занятие философией или теологией. Действительно, индустриализация – это форма игры с Природой за умножение сил, благоприятствующих общественному выживанию. Философия же и теология, трактуемые в качестве игры, представляются логически подобными. Речь в них идет об одном и том же: о выявлении правил игры в бытие, которые устанавливает мир, и далее – об определении оптимальной стратегии по отношению к ним. Это прежде всего стратегия познания в философии и спасения в религии. Особая ценность названной теории в том, что никаким маневром нельзя выйти из-под ее надзора. Поэтому, если какая-то вера догматически отрицает неизбежность конфликта между человеком и миром, конфликта, который раскрывает сущность игры, то оказывается, что этот догмат подталкивает к другой игре – являющейся его неминуемым последствием. Так, например, буддизм призывает отойти от мира, как от игорного стола, и с этим миром гармонично соединиться. Однако же de facto призывает включиться в игру с собственным телом, которое следует сформировать последовательными движениями так, чтобы оно окончательно потеряло вкус к той игре.

Важнейшим вопросом онтологии, видимым сквозь призму теории игр, является позиция нечеловеческого партнера. Поэтому в глазах человека мир может быть или беспристрастным по отношению к нему, или пристрастным. Tertium non datur[55], потому что частичная пристрастность ipso facto[56] является пристрастностью. Пристрастность, если она признана положением вещей, должна представлять направленное к человеку намерение. Это не обязательный вывод. Искривленное (например, от жары) колесо рулетки делает игру пристрастной, хотя это не является результатом какого-либо намерения. Для того чтобы установить появление пристрастности, надо отнести данную игру к игре образцовой, принятой за беспристрастную (fair play[57]). Мы можем сравнивать рулетки, но нам не с чем сравнить ни человечество, ни мир. Поэтому вопрос о его позиции как партнера не разрешит ни один эксперимент. Если бы когда-нибудь оказалось, что земные особенности антропогенеза отяготили человека недугами, чуждыми другим галактическим существам, то в науке мы не сказали бы, что являемся жертвами вражеского пристрастия, а только то, что это результат стечения обстоятельств. Потому что не было бы оснований для признания тех существ каким-то образцом для нас. С той же степенью вероятности мы могли бы утверждать, что мир по отношению к нам был беспристрастным, зато к ним проявил благосклонную пристрастность. Если мы сами создаем рулетки, то знаем, как должна вести себя совершенная рулетка. Зато мы не знаем, как должно себя вести совершенное разумное существо и совершенный мир. Таким образом, названную дилемму не удастся разрешить с помощью эксперимента. С позитивистской позиции речь идет о мнимой проблеме. В том-то и дело, что большинство действий, ради которых люди живут и умирают, имеет именно такой характер. Вопрос о пристрастности или беспристрастности мира относится к самым древним, сформулированным человеком с самого начала его истории. В разных культурах на него давались разнообразно нормативные ответы, поскольку каждый факт можно интерпретировать так, чтобы он согласовался с ранее заложенной квалификацией относительно пристрастности.

Основным принципом всех религиозных верований является пристрастность мира, намеренно обращенная к человеку. Можно также действительно принять беспристрастную намеренность, например, в виде Бога, который создал нейтральный мир и никогда в него не вторгается. Теодицеи с таким совершенным разделением реального мира и мира потустороннего являются, однако, исключением. Пристрастность, которую верования приписывают миру, может быть однородной в благосклонности или во враждебности, или смешанной (например, по-манихейски). Зато наука воспринимает мир как беспристрастный по отношению к человеку. Современный естествовед склоняется к заявлению, что мир и человек – это переменные, связанные случайным образом. Теоретик игр, в свою очередь, скажет, что игра, которую человек ведет с миром, является асимметричной как ненулевая, ибо мир – это непристрастный партнер, который в игре никакой цели не преследует. Он занимается смешанной стратегией, которая не проявится как беспорядок, поскольку в своих движениях этот партнер (мир) ограничен универсальными законами, которые создали также и человека благодаря скрещиванию явлений повсеместно регулярных и явлений локально случайных. Ни то, что регулярно универсально, ни то, что локально случайно, не следует из пристрастности мира. Если бы мир не демонстрировал гармонии естественных законов, то мы бы в нем не появились, и некому было бы ломать себе над ним голову. А если бы этот мир не демонстрировал происходящую случайным образом смену случайных событий, то гипотеза его беспристрастности была бы неверна: ибо он оказался бы «устройством», точно направленным на какую-то цель, действующим так, чтобы эту цель достигнуть. Физика этого мира работала бы словно запрограммированная телеологически машина, выполняющая таким образом определенные задания. Но согласно известной нам физике, мир не имеет никакой задачи и тем самым не представляет полностью телеологическую систему. Таким образом, наука принимает мир беспристрастным относительно человека. Это знание является не только заключением научных исследований. Одновременно оно является их исходным предположением, потому что принадлежит к важнейшим директивам, управляющим наукой. Директива эта устанавливает, что мир следует изучать так, будто бы он был беспристрастен по отношению к жизни и человеку. Однако же тенденция приписывания миру некоей доброжелательной пристрастности относительно жизни в человеке настолько сильна, что порой, своеобразно замаскированная, она проявляется и в естествознании, которое от нее официально отпирается. Поэтому, например, начальные наукообразные оценки «психозоической густоты» мира, как гипотезы о количестве внеземных цивилизаций, отличались в нашем веке сильным оптимизмом. Вселенная, по их исходным предположениям, была густо заселена, и для подтверждения этого исследователи так долго пытались «дотягивать» данные наблюдений, пока это было допустимо. Это было методологически верно, так как отсутствие положительных данных о «Других» допускает неисчислимые оптимистические толкования, или такие, которые не ликвидируют проблематики «Других» в целом, а только осложняют ее как задачу для решения. В таком подходе исследовательские ожидания доброжелательной пристрастности мира демонстрируются как мнение, что внешняя типичность Космоса как стихийно разгорающейся и гаснущей звездной бури сопутствует типичности возникновения в нем разумных существ. Это мнение нельзя быстро опровергнуть, если явления плането– и биогенеза астрономически незаметны, а их лабораторное исследование исключено, ибо речь идет о процессах огромного масштаба во времени и пространстве. Невеселым открытием стали для искателей «Других» последние результаты компьютерного моделирования. Из них ясно следует множество очень «узких» условий, которым должны соответствовать звезды и планеты, чтобы в их системах могла зародиться и существовать жизнь. Граничные условия астро– и планетогенеза представляют для эволюции жизни как бы извилистый путь через слаломные ворота или очередные игольные ушки, а стихийность стабилизации планетарных систем делает успешные переходы биогенеза через все эти теснины явлением исключительно редким. Оптимистический расчет на миллионы других цивилизаций в пределах Млечного пути сокращается на наших глазах так стремительно, что уже поддерживается гипотеза нашей единственности в Галактике. Хотя это еще сомнительно, однако уже возможно. Эта катастрофа надежды на космическую повсеместность разума показывает, как я считаю, проявляющиеся даже в науке претензии, выраженные человеком относительно мира, потому что мертвая пустота намеревается вершить нашу судьбу случайной диковины. Наука не могла прямо постулировать мир доброжелательно пристрастный, благосклонный к жизни, и делала это окольным путем, требуя огромный космический промежуток, в котором демонстрировались бы законы Природы, инициирующие биогенез.

Проблем и поражений из-за такого окольного пути не знает ни религия, ни искусство. В них пристрастность, постулируемая прямо, заключает в себе цель – человека. Если же смотреть как бы в противоположную сторону, принимается замысел, который не должен быть nota bene размещен отдельно (в Боге, например), потому что источником пространства этого замысла можно считать зону недосягаемую, зону, предположим, «вещи в себе», как местонахождение воли по Шопенгауэру. Доброжелательная пристрастность божья, типичная для верований средиземноморского круга, не является производной жизненных экспериментов, а предопределенным условием веры, что видно хотя бы из того, что теодицею, требующую Бога бесконечно доброжелательного Созданию (и потому пристрастного), удастся поместить не только в существующем мире, но – после соответствующего «подрегулирования» толкования Откровения – в любом произвольно ужасном, какой только можно представить. Эта оптимизация, способная перенести любую чудовищность из разряда слепых случаев в разряд отцовской божьей доброты, возникает благодаря продолжению экзистенциальной игры. Ее бренный ход принимается именно за тестовый Mittelspiel[58], а конец игры вместе с реализацией функции выплаты помещается в потустороннем мире. Этот математически простой процесс позволяет любую игру с партнером, приводящим в движение случайные стратегии, преобразовать в игру минимаксимальную с доигрыванием, в конечной фазе «отсюда» недостижимой.

Наука, сказали мы, приводит свои оптимистические гипотезы к поражению, отказываясь от остатка окольно приписываемой миру доброжелательной пристрастности. Все же эта дилемма остается жива в культуре. Когда исторически высокие ценности почтенных верований снижаются, как в настоящее время, появляются их низкопробные заменители в форме столь же повсеместных, сколь и упорных, ad hoc произведенных «сказаний» о Гостях из Космоса, о доброжелательных актах помощи, оказанной нашим предкам, или (а также) о подстерегающих человечество Космических Чудовищах. И поэтому обычному мышлению легче – как можно допустить – дать согласие на положительную, или, в конце концов, отрицательную пристрастность мира, в котором мы живем, чем на его ледяное безразличие. Двунаправленный вид перекрестка пристрастности проще всего можно представить бинарным графом.

Направления этого первого графа выбираются согласно следующей альтернативе. Мир положительно пристрастный может быть доброжелателен или только относительно индивидуумов, или относительно всех своих жителей. В литературе, так как речь пойдет о ней, первый тип мира занят сказкой, второй же – утопией. Этот же бинарный граф с другой стороны представляет мир отрицательно пристрастный, то есть зловещий или же относительно индивидуумов, или же относительно целых обществ. Второй с отрицательным знаком – это мир антиутопии. Первый коллективное творчество не выделило: в фольклоре не существует ничего такого, как антисказка.

Мир утопии – это экстремум повсеместной доброты. Участвуют в ней все. Зато мир сказки ведет себя, как отец, помогающий выиграть ребенку не потому, что он самый лучший, а потому, что это его ребенок. Этика мира сказки – это его выборочная физика, потому что несомненная доброжелательность сказочной судьбы избранных приравнивается несомненности законов физики. Будучи столь добрым, этот мир вообще предпочитает положительных героев, которым, впрочем, во многих отношениях порой далеко до идеала. Часто они не грешат ни разумом, ни красотой (глупый Иванушка-дурачок – тот из братьев, который наименее смышленый, но самый благородный). Поступки такого героя часто кажутся легкомысленными до глупости, но скоро оказывается, что именно благодаря им он будет осыпан милостями судьбы.

Таким образом, слабый выиграет у более сильного, скромный у наглеца, глупый у мудреца, только бы был добрым. К доброте этой, впрочем, не следует присматриваться слишком пытливо. Чаще всего она бывает едва показана добродушием, чем большим скоплением добродетелей. Такой герой что-нибудь сделает, убьет Змея, женится на принцессе, станет королем. Берется это оттуда, если смотреть в целом, что в сказке нет проигрышной стратегии для героя. Это понимается под справедливостью этого мира. Это и на самом деле незыблемая и абсолютная доброжелательность, которая из недостатков создает предпосылку для успеха, из выхода на бездорожье – сокращение дороги к цели. Герой живет в мире, который является в игре безгранично доброжелательным партнером. Если так смотреть на вещи – чудесные волшебные предметы, которые достаются герою без особых стараний с его стороны, – то они соответствуют мошенничеству в игре, но в пользу партнера, а не собственную. Мир сказки – это как бы благороднейший из шулеров, который не допустит того, чтобы его фаворит мог проиграть. Вместе с тем, согласно закону симметрии в структурах игры, в сказке нет выигрышной стратегии для отрицательных персонажей. Злой трактирщик обманом выкрадет палочку-выручалочку, курицу, несущую золотые яйца, злой джин украдет волшебный перстень героя и вдобавок бросит его в пещеру без выхода, усланную костьми тех, кто туда попадал, но герой и из этой ловушки выберется. Палочка-выручалочка возвращается к законному владельцу, курица тоже, злым будет определено наказание, не смягченное слезливым гуманизмом, поскольку сказка оперирует категоричной двухвалентной моралью с исключенным центром. Благородным принадлежит в ней только хорошее, злым – плохое.

Анонимные авторы народных сказок не были сведущи в теории игр и не занимались разработкой оптимальных стратегий, когда придумывали сюжеты. Мотивация сказок была, по сути, психологична. Речь шла о компенсационной функции относительно реального мира, в котором сильный негодяй господствует над честным добряком и хитрая беспощадность окупается лучше, чем лояльная добродетель. Ничто так не беззащитно в реальном мире, как благородство, неспособное к холодному расчету, значит, мир сказки – это перевернутая действительность. Сказка не является моралите, поэтому мораль, охватывающая доброжелательностью и врагов, ей чужда. То, что благородные герои усердно толкают в печь Бабу Ягу на лопате, не будит читательских возражений, ибо согласуется с их чувством справедливости. Полностью последовательна сказка только в установлении абсолютной стратегической опеки над героем. Поэтому мир сказки можно назвать миром всегда счастливой игры. Совершенны не герои сказок – совершенна сама игра, если на нее можно до такой степени положиться. Все же герои не имеют об этом ни малейшего понятия. Они не знают, что успешно играют краплеными картами, ибо, если бы знали, это бросило бы тень сомнения на их благородство.

Функция выплаты в сказке – это не всегда функция благородства героя. Бывает, что сказочный мир перевоспитывает, превращая зло избранника в добродетель. Разумеется, речь идет об изменении свойств, присущих фигуре на шахматной доске. Пешка может стать королевой. Впрочем, такая редкая метаморфоза демонстрирует безграничность мощи мира, пристрастного доброжелательно.

Когда злой превращается в доброго, мы можем удивиться, но не имеем причин для огорчений. Зато обратная трансформация в сказках не происходит никогда. Принцесса не бросит принца ради могущественного волшебника, принц не будет склонять ее к разврату. В общем, злые не получат даже самой малой радости от своего зла. Это наступит только в антисказке.

На нашем графе, который мы до сих пор анализировали, нет такого пристрастного мира, который наделен свойством непонятным в значении. Это мир мифов, самовольный в формировании судеб, лишенный доступа к механизму этой самовольности. Этот мир манипулирует судьбами героев в достижении непостижимых целей, о которых им и нам ничего не известно. И тут, как в сказке, упор сделан на стратегическую надежность. Что герой ни сделает, это ничем не изменит это запрограммированное предназначение. В мифе для героев нет ни проигрышной, ни выигрышной стратегии, которая могла бы разминуться со стабилизированным концом состязания. Стратегии мифов абсолютно эквифинальны: если бы Эдип повесился, желая избежать слов пророчества, то ветка бы под ним обломалась, ворон расклевал бы у него веревку на шее, его привели бы в чувство проходящие странники, а если бы он наступил на змею, то она сломала бы себе ядовитый зуб о застежку его сандалия. Но отдача, которую демонстрирует мир мифа, равна отдаче сказки, она не направлена относительно духовных качеств героя, потому что мифам в принципе чужды компенсационные функции.

Отношение мифа к реальности иное, чем отношение сказки. Сказка показывает мир волшебно перевернутый для утешения сердец. Миф делает наоборот: извлекает из действительности и сгущает в себе слепую самовольность судьбы. Однако, если в реальном мире неисправимым оптимистам всегда удастся процедура оправдания судьбы от обвинений в умышленных жестокостях путем определения злой фортуны либо объяснением этого как результата фатальных событий, миф у них эту защитную возможность отбирает. Отсюда его явная покорность; несчастье, предсказанное во всей цепи своих подробностей, может быть только предопределено заранее. Это не всегда пристрастность враждебная, а только с непонятными аргументами. Фрагменты сказок содержат порой мифоподобную предопределенность: ведь вопреки всей профилактике царевна уколется веретеном. Но причина такой неизбежности в структуре сказочной игры хорошо понятна. Мир сказки – это гомеостат, выбитый из равновесия, к которому благополучно возвращается. Мир мифа направляется к состоянию равновесия, являющегося чем-то непонятным, потому что оно нечеловеческое. Если он не погубит, а сделает счастливым кого-нибудь из героев (ибо случается и такое), то как бы мимоходом и не это счастье будет ставкой игры, а ценность другого диапазона, обычно не совсем ясная. Мир сказки, как судья, до несправедливости доброжелательный к благородному подсудимому. Мир мифа – это судья, который приговаривает к смерти, а тяжело больного приговоренного очень заботливо лечит для того, чтобы в назначенный час тот мог в здравии взойти на эшафот.

Среди специалистов в вопросе, что именно говорят себе люди, придумывая и рассказывая мифы, существует огромное разногласие. Эгзегетика и герменевтика мифоведения простирается от классических до этнологических, структуралистических и психоаналитических толкований, количество которых лишь подтверждает неопределенность клейма, которым снабдили этот пристрастный мир.

В свете теории игр сказка – это партия с нулевой суммой, поскольку выигрыш героя равен проигрышу антагонистов. Что злые теряют, добрые получают. Это, безусловно, не арифметическое суммирование. Трудно сказать, была бы для царевны связь с мерзким карликом-волшебником столь же неприятна, сколь приятен брак с прекрасным рыцарем, но если во всеобщем восприятии это именно так, уравнение верно. В мифе ведется игра с ненулевой суммой, и именно в этом он похож на реальность. Проигрыш практически не должен быть ничьим выигрышем. О том, получает ли Мойра адекватное удовлетворение, угрожая Эдипу, ничего ведь не известно. Следовательно, в мифе величина ставки неопределена, а функция выплаты является неизвестной зависимой переменной. Сохраняется все же принятое из сказки правило стратегической эквифинальности, часто принимающее форму стратегии, максимализирующей то, что должно быть исполнено: Эдип убьет отца и женится на матери, потому что ничего более худшего, как отцеубийство и кровосмесительство, человека ждать не может.

Проекционный (в психологическом смысле) характер таких мифов – вещь сегодня известная до тривиальности, ведь обнаружена же была двуполость наших чувств. В самом деле, определения, что эротика тайно срослась с агрессией, вера с богохульством, одухотворенность с животностью, привлекательность с отвращением, остаются естествоведчески загадочными. Мы не знаем, ни как, ни когда возникли эти связи: эволюционно или антропогенетически. Мы не знаем, идет ли речь о всеобщих свойствах существ, разум которых совершенствуется в естественном развитии, или только о частной, земной особенности развития. Мы даже не знаем, было ли изменение невральных структур, которые являются носителями этой двуполости, повреждением или усовершенствованием человека. Однако я не считаю, что эти вопросы останутся неразрешимыми во веки веков. Желая разместить миф на нашем графе родословных пристрастности к человеку, мы вынуждены отказаться от ясной простоты бинарных графов в пользу графа, определяющего множеством дендритов видение переходных состояний между крайностями пристрастности чисто положительной и чисто отрицательной. Таких дендритов может быть бесконечно много, что попросту означает, что призрак переходов постоянен, потому что сказки могут произвольно скрещиваться с мифами, давая жизнеспособное потомство.

Размещение конкретного произведения на этом спектре, простирающемся от пристрастности сингулярно положительной до отрицательной, представляет функция этноцентризма потребителя. Сказки отдаленных культурных кругов, например, японского, африканского, индонезийского фольклора, для нас похожи на мифы, и даже на аппроксимацию антисказки, или мира пристрастного уже только зловеще. Это происходит потому, что сказка (как вообще любое языковое сообщение) сильно недоопределена в значениях; досказать ее надлежащим образом может только тот, кто принадлежит к культуре, породившей сказку. То, что может европейцу, или, шире, человеку, воспитанному в сфере иудеохристианской культуры, показаться крайней несправедливостью судьбы, не должно быть таким для члена африканского племенного сообщества. Этот аспект дела изо всех сил пытался последнее время загладить в этнологии структурализм, который искал только черты, представляющие общие знаменатели языкового сообщения. Разумеется, такие черты существуют, хотя бы учитывая топологическое совпадение структуры всех сформированных на Земле этнических языков.

Все же это банальное открытие – так же, как открытие топологического соответствия скелетных структур всех позвоночных. И так же, как гомеоморфизм в остеологии не дает права на отождествление с собой всех позвоночных животных, так гомеоморфизм генеративных лингвистических структур не дает права на требование изоморфизма сказки, мифов или преданий разных культур. Неизвестно, собственно говоря, почему культурные различия могут быть бесконечно менее важны, чем антропологическое сходство. Инициировав аксиологическую нейтрализацию изучаемых сообщений, сравнивая все этические кодексы, какие когда-либо возникли на Земле, структурная этнология заразила этой нейтральностью литературоведение, с довольно плачевными результатами. Как последовательный этнолог структуралист должен признать равноправие морали Третьего Рейха и морали фаланстеров, так структуралист литературовед должен признать равенство всех текстов, которые друг с другом совпадают в пределах элементарных осевых оппозиций.

Как повествовательные образцы наибольшим успехом пользуются мифы, избавленные от случайной чудесности. Потому что чем обычнее все происходит и, вместе с тем, чем точнее внутри той банальной обычности собирается исполняться предопределенность судьбы, тем больше эффект, поскольку читатель существует на распутье исключающихся суждений: между тайной предопределенностью, которая невероятна, и убедительной достоверностью событий, свидетельствующей, что то, что невероятно, как раз и происходит. Через мир построенного таким образом произведения должен сквозить другой, однако никогда нельзя это распознать иначе, чем с помощью домысла. Это особенно замечательно, как атмосфера сочинений Кафки. Объективное объяснение такого структурного качества простое: каждой случайной серии событий может сопутствовать комментарий в качестве толкования, которое событийную случайность превратит в предопределенную необходимость.