Но вернемся к Ледербергам. Они взяли несколько сот чашек Петри с питательным агаром и посеяли на них культуру бактерий, чувствительных к антибиотику. На тех местах, где на поверхность питательного студня попадали бактерии, эти бактерии начинали расти, делиться, и через некоторое время агар покрывался колониями, скоплениями бактерий, выросших из одной клетки-родоначальницы. Исследовали сразу сотни и тысячи колоний, что увеличивало шансы на обнаружение редко наблюдаемого эффекта.

Затем Ледерберги запаслись несколькими сотнями штампов – кружков, равных по диаметру чаше Петри и обтянутых бархатом. Штампы стерилизовались в автоклаве, чтобы не занести в культуры чего-нибудь лишнего. Затем стерильный штамп прикладывался к поверхности агара; в каждой колонии часть бактерий прилипала к ворсинкам бархата. А затем штамп прикладывался к поверхности агара в другой чашке.

Но этот агар уже содержал антибиотик, причем в концентрации, смертельной для данных бактерий.

И «отштампованные» на его поверхности колонии бактерий перестали развиваться и погибли. Но была подмечена любопытная закономерность: если колоний достаточно много, среди них обязательно найдется хотя бы одна, которая приживется на ядовитом агаре и будет разрастаться, как ни в чем не бывало.

Казалось бы, ясно: произошло направленное целесообразное изменение по Ламарку или же Бергу. Правда, неясно, почему приспособилась лишь одна колония из многих, но это уже деталь.

Но колонии переносились на агар с антибиотиком штампами с сохранением прежнего положения. Поэтому мы всегда можем найти материнскую колонию и убедиться, что она также состоит из бактерий, устойчивых к антибиотику! Приспособление возникло до того, как на популяцию подействовал фактор– антибиотик Налицо явное нарушение принципа причинности. Следствие предшествует причине. Но если мы примем, что подобные изменения генетических программ возникают в результате чисто случайных процессов и в некоторых случаях оказываются полезными, никакого нарушения не будет. Но это уже не ламаркизм или номогенез, а отбор случайных мутаций по Дарвину.

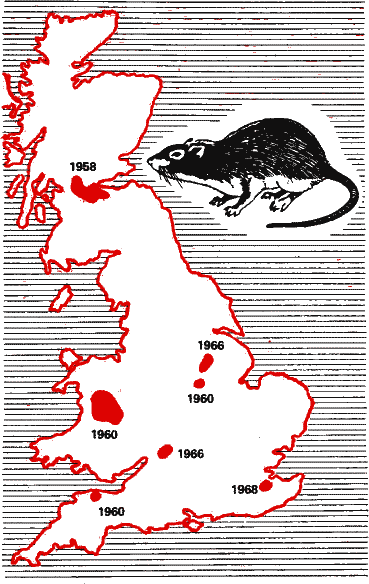

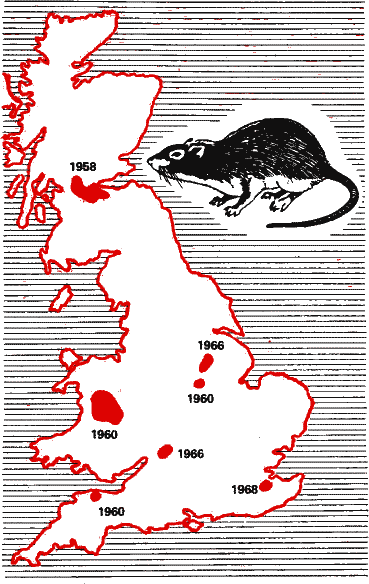

Рис. 37. Когда в Англии для борьбы с крысами стали применять антикоагулянт варфарин, очень скоро появились устойчивые к нему популяции «суперкрыс». Эта карта опубликована в 1970 году. Через два года пришлось бы залить красным цветом всю территорию Великобритании. Таково могущество отбора, пусть бессознательного.

Рис. 37. Когда в Англии для борьбы с крысами стали применять антикоагулянт варфарин, очень скоро появились устойчивые к нему популяции «суперкрыс». Эта карта опубликована в 1970 году. Через два года пришлось бы залить красным цветом всю территорию Великобритании. Таково могущество отбора, пусть бессознательного.

Второй пример касается уже высших организмов. Когда в практику борьбы с крысами вошли антикоагулянты, дератизаторам, то есть крысоловам, показалось, что наступает золотой век. У крыс, поевших приманки с варфарином, кровь переставала свертываться, и животные погибали от милейшей царапины, например из-за песчинки, задевшей стенку кишечника. И вдруг везде, где применяли коагулянты, появились популяции крыс, которые на этой отраве благоденствовали. Их назвали суперкрысами.

Приспособление по Ламарку или отбор мутации по Дарвину? Генетики быстро установили, что гены, дающие носителю устойчивость к антикоагулянтам, имелись в популяциях крыс задолго до их внедрения, они встречаются и там, где варфарина и прочих подобных препаратов никогда не применяли. Но встречаемость их крайне низка: у таких крыс повышена способность крови свертываться, и они часто гибнут от тромбов, закупорки кровеносных сосудов. Применение антикоагулянтов произвело среди крыс полную переоценку ценностей: прародителями суперкрыс стали немногочисленные особи – носители этих прежде невыгодных генов.

Из этого примера, кстати, становится ясным, что широко распространенное мнение о вредности мутаций, ненаправленных изменений генетических программ, попросту неверно. Нет мутаций во всех условиях вредных, как нет и безусловно полезных. Все попытки расклассифицировать мутации без учета данных конкретных условий обречены на провал.

Вот еще примеры с нарушением принципа причинности. На севере пресмыкающиеся, в частности змеи, редки. У нас Полярный круг переходит только обыкновенная гадюка благодаря специальному приспособлению. У северных гадюк развитие яиц начинается еще в яйцеводах, так что они рождают уже вполне сформированных змеенышей. А вот африканские примитивные гадюки откладывают яйца. Самая крупная наша гадюка – гюрза – также живородящая, но в южных районах Средней Азии откладывает яйца.

Налицо явное приспособление, повышающее скорость развития яиц в условиях прохладного климата с резкими суточными изменениями температуры. Беременная гадюка большую часть дня проводит где-нибудь в защищенном от ветра месте на припеке, отчего температура ее тела поднимается до 28°, а на ночь скрывается в какой-нибудь расщелине или под корнями деревьев. Фактически она превращается в инкубатор. Несомненно, для будущих гадючат этот признак полезен. А вот полезен ли он самой гадюке? Позволительно усомниться: ведь она лежит на открытом месте, так что ее может схватить любой канюк или аист, да и обмен у «разогретой» змеи идет куда быстрее, так что требуется больше пищи. Энергетически это невыгодно.

Как и все признаки, повышающие вероятность выживания у потомства, но бесполезные и даже вредные для родителей, это свойство гадюки необъяснимо с точки зрения прямого приспособления. Разве что неродившиеся змееныши передают по какому-то каналу информации своей будущей маме: «Мама, чтобы мы выжили, не спеши откладывать яйца, в которых мы развиваемся». По-видимому, дело обстоит проще: шел отбор на закрепление в популяции этого признака, возникшего случайно.

Еще более наглядны примеры из жизни растений. Как вы знаете из школьного курса, для высших растений характерно чередование поколений. Размножающийся спорами спорофит порождает растение, продуцирующее половые клетки – гаметы (гаметофит). Если у папоротников и плаунов гаметофит самостоятельное, хотя и редуцированное растение, у цветковых он паразитирует на спорофите. То, что мы видим у дуба и фиалки, сосны и кактуса, это все спорофит. А гаметофит – это части цветка: завязь и пыльцевые зерна. Мужской гаметофит – пыльцевое зерно – состоит всего-то из трех клеток!

А теперь посмотрите на цветок лютика. Лепестки его, принадлежащие спорофитному поколению, образуют идеальной формы рефлектор, концентрирующий солнечные лучи на пыльниках и завязи, чтобы быстрее развивался гаметофит. Опять приспособительный признак, пригодный для будущего, некое «воспоминание о будущем» и необъяснимый с точки зрения прямого приспособления. Разве что мы наделим цветок способностью предвидеть и солидными знаниями оптики и физической химии.

Подытожим все сказанное. Случайные, ненаправленные и неприспособительные изменения генетических программ (мутации) – непреложный факт, доказанный тысячами разных способов. Теперь мы знаем их молекулярные механизмы и уверенно повышаем частоту их возникновения. Не можем лишь одного – вызывать направленную нужную нам мутацию. Но, как мы должны были бы убедиться, это невозможно до тех пор, пока мы не знаем структур и функций всех генов в клетке и не научимся изменять один ген, не изменяя остальных. В природе без вмешательства человека это невозможно принципиально.

Почему же до сих пор есть люди, яростно борющиеся с неопровержимыми фактами?

Вероятно, по той простой причине, что не могут принять идею случайных изменений («Старик не играет в кости»!).

И по той же причине номогенез (в смягченном, ретушированном, но сохранившем всю свою сущность виде) поддерживается некоторыми исследователями до наших дней. «Наука – враг случайностей», все должно быть закономерно. А то, что такие подходы, мягко говоря, философски беспомощны, номогенетиков не волнует. Лишь бы не принять в качестве источника материала для эволюции случайный процесс. От теории требуется, чтобы она объясняла, почему на земле должны быть кошки и мыши и почему мыши должны прятаться от кошек в норы.

О подобных взглядах иронично писал Энгельс («Диалектика природы», очерк «Случайность и необходимость»): «Если тот факт, что определенный стручок заключает в себе шесть горошин, а не пять или семь, представляет собою явление того же порядка, как закон движения солнечной системы или закон сохранения энергии, то на деле не случайность поднимается до уровня необходимости, а необходимость снижается до уровня случайности». По большому счету эволюции наличие на Земле кошек и мышей столь же случайное событие, как наличие в стручке шести или семи горошин, и бессмысленно выводить его из свойств протопланетной туманности.

Мутации: много их или мало? Не так давно казался существенным вопрос: много или мало мутаций изменяет генетические программы? Физик Эльзассер полагал, что их чересчур много, настолько, что ДНК просто не может быть хранителем наследственной информации. Эту роль он отводил неким нематериальным «биотоническим законам».

Конечно, доказать мутацию в результате действия нематериального фактора трудно, но еще труднее доказать самое его существование. Поэтому перевес был на стороне другой гипотезы: мутаций слишком мало чтобы они могли обеспечить должную скорость процесса эволюции.

Действительно, мутация каждого отдельно взятого гена происходит с довольно низкой частотой (10-4…10-8). Многих к тому же удивлял один непонятный факт: у микроорганизмов мутации отмечались реже, чем у высших организмов. Но дело в том, что у бактерий и геном меньше. Легче набрать без опечаток газету, чем книгу достаточно большого объема. Когда пересчитали частоту мутаций на единицу содержания ДНК в геноме, скорости мутагенеза у всех земных организмов практически совпали.

Представление о том, что мутаций недостаточно для объяснения темпов эволюции, кажется очень привлекательным для врагов «всяческих случайностей». Оно проникло даже в научно-фантастическую литературу: в одном (не из лучших) рассказе люди далекого будущего усердно помогают эволюции на других планетах – ведь природных мутаций недостаточно! Автор не ведал, что представление, которое он принял за научную истину, самое фантастическое в его рассказе.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Да, мутации наблюдаются в природе довольно редко. Чтобы повысить их частоту, селекционеры применяют мутагены, лучи Рентгена и кобальтовые пушки. И все-таки вспомним длинный список факторов, повреждающих ДНК, приведенный в начале этой главы. Если принять, что изменения идут только в результате отщепления пуриновых оснований, при случайных изменениях температуры и pH, то простой расчет показывает: даже при этом клетки каждого человека теряли бы 50 тысяч нуклеотидов в сутки! За 70 лет жизни человек потерял бы 40 процентов всех пуриновых оснований. Ясно, что мы пришли к абсурду. При таком темпе он просто не дожил бы до 70 лет, а погиб еще в утробе матери. На деле люди порой вдвое перекрывают этот возраст и умирают отнюдь не из-за недостатка пуринов.

Следует прийти к выводу, что генетические программы заложенные в каждом из нас, чрезвычайно помехоустойчивы. Стабильность их определяется отнюдь не химической инертностью, а целым рядом особенностей структуры и специальными системами, которые отфильтровывают помехи или корректируют опечатки – как вам угодно – на каждом новом поколении клеток.

Первый из механизмов борьбы с помехами, самый простой, но не самый эффективный, – повторение, дупликация. Вспомним, что у каждого из нас в клетках по два генных набора, от отца и от матери.

Если в одном из них произошла мутация по важному гену, мы можем этого и не заметить: ген второго набора компенсирует мутацию и она в фенотипе не проявится, но только до тех пор, пока оба одинаково поврежденных гена не встретятся в одной оплодотворенной яйцеклетке. Вероятность этого повышается при близкородственном скрещивании. Недаром законодательства всех стран запрещают браки между близкими родственниками.

У полиплоидов геном напоминает тот разговор двух судовых радистов, о котором я уже вспоминал. Однако этот механизм очень уж прямолинеен и ведет к большим затратам и осложнениям. Практичнее дублировать не весь геном, а лишь наиболее важные его части. Так оно и есть, важнейшие последовательности ДНК представлены у высших организмов многими десятками, а то и сотнями копий, например те гены, в которых кодируются ядерные белки – гистоны. Примечательно, что многократно дублированы в основном не структурные гены, кодирующие белки, а регуляторные. Структурные гены в основной своей массе уникальны. Это имеет глубокий смысл: изменение каждого белка имеет шанс проявиться в фенотипе, чтобы пройти оценку на полезность в горниле эволюционных процессов. А вот регуляторные системы обязательно должны сработать, предоставить этот шанс структурному гену. Поэтому они должны быть многократно дублированы.

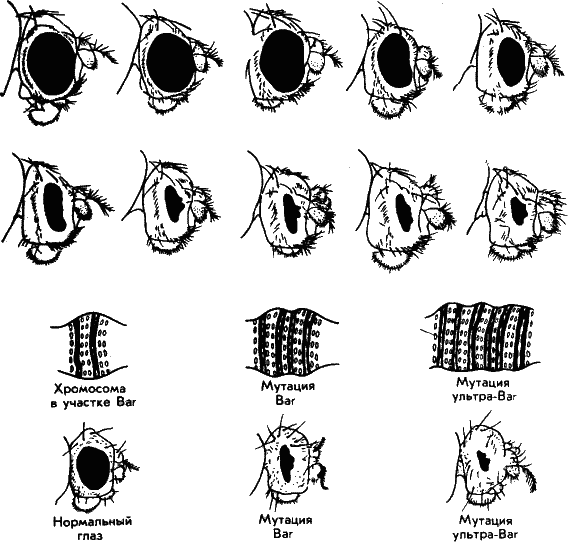

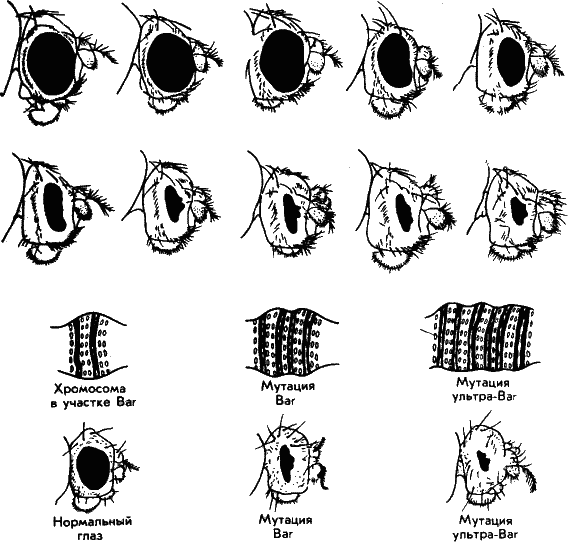

Рис. 34. Наверху – некоторые мутации глаз плодовой мушки дрозофилы. Генетикам очень повезло, что у нее, как и других двукрылых в клетках слюнных желез имеются гигантские хромосомы. Они поперечно исчерчены; каждая полоска в первом приближении соответствует одному гену. Удалось показать, что мутация Ваг, более чем вдвое снижающая число фасеток в глазу, обусловлена удвоением, дупликацией одного гена. Если же ген утраивается (мутация ультра-Ваг) фасетки практически редуцируются.

Рис. 34. Наверху – некоторые мутации глаз плодовой мушки дрозофилы. Генетикам очень повезло, что у нее, как и других двукрылых в клетках слюнных желез имеются гигантские хромосомы. Они поперечно исчерчены; каждая полоска в первом приближении соответствует одному гену. Удалось показать, что мутация Ваг, более чем вдвое снижающая число фасеток в глазу, обусловлена удвоением, дупликацией одного гена. Если же ген утраивается (мутация ультра-Ваг) фасетки практически редуцируются.

Этого мало. На заре эволюции, в эпоху становления генетического кода, триплеты ДНК кодировали аминокислоты, по всей вероятности, не столь жестко как сейчас. В результате возник весьма помехоустойчивый механизм кодирования аминокислот тройками нуклеотидов, особенности которого описаны советским биофизиком М. В. Волькенштейном. Можно сравнить принципы построения генетического кода с пишущей машинкой Остапа Бендера. Как вы, конечно, помните, машинка конторы по заготовке рогов и копыт имела кавказский акцент: у нее не было буквы «е», и ее пришлось заменять буквой «э» (…приложэниэ. Бэз приложэний). Почему же великий комбинатор заменил «е» буквой «э», а не какой– либо другой? Это всем понятно: подбиралась буква, наиболее близкая по звучанию. Другая бы искажала смысл слова.

Нечто подобное происходит при мутациях структурных генов. Генетический код устроен таким образом, что во многих случаях смысл триплета не изменяется (кодируется та же аминокислота) или изменяется незначительно. А что значит – незначительно? Снова грамматическая аналогия. Буквы бывают гласные и согласные. Аминокислоты и остатки их, слагающие белки, делятся на полярные и неполярные.

Отличаются они по взаимодействию с молекулами воды – полярные аминокислоты, такие, как лизии, гистидин, аргинин и другие, притягивают молекулы H2O, «смачиваются» водою. Неполярные аминокислоты, такие, как глицин или же аланин, более гидрофобны, они отталкивают молекулы воды и охотнее взаимодействуют друг с другом.

Чередованием полярных и неполярных аминокислот в белке определяется его третичная структура. Неполярные остатки слипаются друг с другом полярные взаимодействуют с водой и в результате образуется сложная форма, порой напоминающая творение скульптора-абстракциониста. С той лишь разницей, что она содержательна: строго соответствует выполняемой этим белком функции.

А что будет, если в результате мутации полярный остаток в белке сменится на неполярный (или наоборот)? Форма молекулы может измениться настолько, что белок не сможет выполнять свою функцию. Гемоглобин не будет связывать кислород, фермент не сможет ускорять химическую реакцию, и организм, носитель данной мутации, скорее всего, погибнет.

Тем, что это происходит относительно редко, мы обязаны хитроумному устройству генетического кода. Еще тогда, когда между аминокислотами в белке и тройками нуклеотидов в нуклеиновой кислоте не было жесткого соответствия (орфография еще не установилась!), эволюция отобрала наиболее помехоустойчивый вариант. Прочие конкуренции с ним не выдержали и сошли с жизненной арены.

Как справляется с помехами генетический код? Возьмем для примера какую-нибудь аминокислоту. Аланин в матричной РНК может кодироваться четырьмя символами:

ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА, ГЦГ. Нетрудно сообразить, что любая замена третьей «буквы» в кодоне не изменит его смысла, в белок включится тот же аланин. Но есть и другие аминокислоты, кодируемые меньшим числом триплетов (например, аспарагиновая. и глутаминовая). Оказалось, что за исключением тех случаев, когда в результате мутации возникает бессмысленный кодон, полярность аминокислотного остатка не меняется. Значит, не изменится существенно и форма белковой молекулы, и ее пригодность для выполнения функции. Несмотря на ошибку, «прочесть» инструкцию можно. Чем не машинка Остапа Бендера?

В общем, из 526 возможных замещений (опять же не считая бессмысленных, обрывающих синтез белка), 364, более чем две трети, не меняют полярность аминокислотного остатка. Хуже, если мутация захватывает не один, а два, а то и три нуклеотида, но вероятность таких мутаций много меньше.

Но самое интересное я, как обычно, оставил под конец. Ведь и резервные гены, и особенности кодирования, снижающие эффект мутации, в конечном счете – пассивные средства борьбы с помехами. У генетических программ всех организмов, начиная с бактерий и кончая человеком, есть весьма действенные механизмы активной защиты. Такие процессы называются репарационными.

Репарация ДНК активно защищает генетическую программу клетки от повреждений. Рассмотрим один из ее механизмов на конкретном примере.

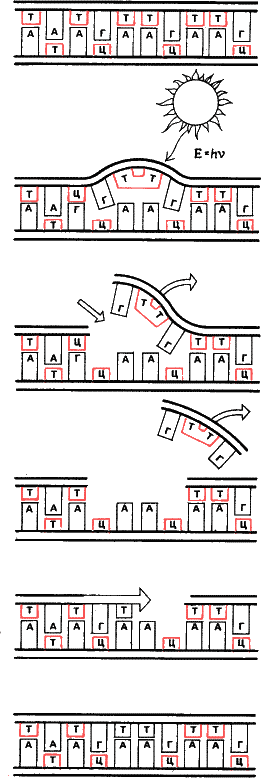

Ультрафиолетовые лучи – мощный мутагенный фактор. Наиболее часто они вызывают характерные мутации – сшивки двух соседних пиримидиновых оснований (Ц и Т). Такие сшитые основания не могут быть транскрибированы в мРНК, и процесс дупликации ДНК на них также кончается.

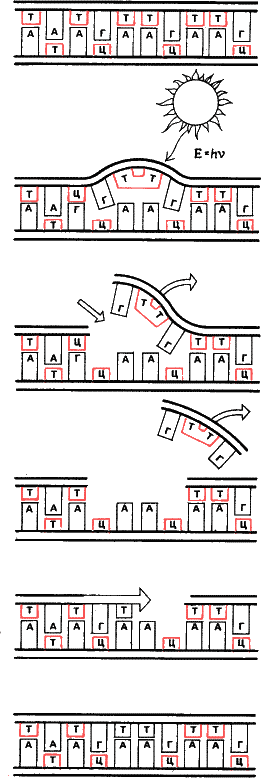

Рис 35. Организм активно защищает свои генетические программы от внешних воздействий. Допустим, на участке ДНК (1) возникло повреждение. Квант ультрафиолета, проникнув в ядро, вызвал сшивку двух соседних пиримидиновых оснований, возник димер тимина (2). ДНК с таким дефектом не может работать, синтезировать себя или РНК. Молекулы ферментов ДНК– и РНК-полимераз, дойдя до сшивки, застрянут на ней, как застревает замок застежки-«молнии», если в нее попала нитка. Но не все потеряно, на помощь приходят ферменты-репаразы. Эндонуклеаза «отстригает» поврежденный участок (3—4), а брешь в двойной спирали достраивается другим ферментом, ДНК-полимеразой, по оставшейся комплементарной нити-матрице. Достроенный отрезок пришивается к старой последовательности ферментом лигазой. Этот процесс также активируется светом, но более длинноволновым (300—600 нанометров). Так что, если хотите сохранить свои генетические программы в целости, не загорайте на пляже, а грейтесь у камина.

Рис 35. Организм активно защищает свои генетические программы от внешних воздействий. Допустим, на участке ДНК (1) возникло повреждение. Квант ультрафиолета, проникнув в ядро, вызвал сшивку двух соседних пиримидиновых оснований, возник димер тимина (2). ДНК с таким дефектом не может работать, синтезировать себя или РНК. Молекулы ферментов ДНК– и РНК-полимераз, дойдя до сшивки, застрянут на ней, как застревает замок застежки-«молнии», если в нее попала нитка. Но не все потеряно, на помощь приходят ферменты-репаразы. Эндонуклеаза «отстригает» поврежденный участок (3—4), а брешь в двойной спирали достраивается другим ферментом, ДНК-полимеразой, по оставшейся комплементарной нити-матрице. Достроенный отрезок пришивается к старой последовательности ферментом лигазой. Этот процесс также активируется светом, но более длинноволновым (300—600 нанометров). Так что, если хотите сохранить свои генетические программы в целости, не загорайте на пляже, а грейтесь у камина.

Репаразы «ремонтируют» участки ДНК, к которым присоединились молекулы мутагенов, разрывы нитей и ошибки спаривания. В норме остаются лишь доли процента возникающих мутаций, но и этого достаточно, чтобы обеспечить материалом эволюцию.

И тогда на помощь приходят ферменты-репаразы. Они выстригают кусок с повреждением, и в двойной нити ДНК образуется брешь. Матрицей для заполнения бреши служит сохранившийся кусок комплементарной последовательности, по ней строится участок взамен поврежденного и пришивается к старой нити особым ферментом-лигазой. Любопытно, что эта тонкая портняжная работа активируется светом, но не ультрафиолетовым, а более длинноволновым излучением, вплоть до инфракрасного (для человека – 300—600 нанометров). Так что с точки зрения охраны генетических программ гораздо полезнее греться у камина, чем загорать на пляже

Репарация лечит также места, где из ДНК флуктуациями температуры и pH вырваны пурины участки последовательностей, прореагировавшие с мутагенами, ошибочно спаренные нити ДНК, а так же однонитевые разрывы, обусловленные жесткой радиацией.

А если повреждение захватило обе нити? Здесь работа сложнее, но репарация справляется и с такими дефектами. Описаны случаи репарации, по крайней мере, части двунитевых разрывов и поперечных сшивок нитей ДНК.

По-видимому, репарирующие системы исправляют не менее 99 процентов всех возникающих мутаций, делая жизнь вообще возможной. Тем самым вопрос о недостаточности мутаций для объяснения эволюционного процесса снимается: мутаций не много и не мало, а ровно столько, сколько их пропускает репарационный барьер.

Почему же репаразы иногда не срабатывают? Во-первых, гены кодирующие их синтез, также подвержены мутациям. В таких случаях резко возрастает скорость всех прочих мутаций, особенно хромосомных разрывов («синдром ломкости хромосом»). Во-вторых, ни одна система, подобно наборщикам и корректорам суворинского издательства, не может работать абсолютно безошибочно. В-третьих, система репараз рассчитана на некий средний уровень помех, но ведь некоторые помехи подвержены флуктуациям и часть организмов неизбежно попадает в условия, когда репарация не справляется. К сожалению, в наших современных условиях, когда резко возрос радиационный фон, а воздух, вода и пища насыщены мутагенами система репараций работает на пределе. Самое страшное, что может ожидать (и сделать с собой) человечество – это термоядерная война. Ее наши репарационные системы, вне всякого сомнения, не выдержат. И поджигатели войны, если не захотят обречь себя на пожизненное заключение в атомоубежищах будут вынуждены выйти в обреченный на гибель мир, где даже крысы будут отравлены.

В течение более чем трех миллиардов лет процесс эволюции создавал чудесный механизм, способный поддерживать свою структуру и передавать ее из поколения в поколение. Было бы чудовищным преступлением перед самой жизнью уничтожить его в считанные минуты ядерного катаклизма.

В конечном счете применение ядерного оружия – война против будущих, еще не появившихся на свет поколений. И не только ядерного оружия. Вспомним одну из самых позорных страниц американской войны во Вьетнаме. Под предлогом уничтожения джунглей как убежища партизан американская военщина сбросила на многострадальную вьетнамскую землю около 80 миллионов литров ядов.

Я не знаю формулы этого яда; известно только его условное название – оранжевый, «ориндж» – по цвету контейнеров. Но, по-видимому, это сильнейший мутаген из разряда супермутагенов – типа нитрозоэтилмочевины или же производных иприта. До сих пор тысячи километров вьетнамской земли остаются мертвыми, на них вырастают лишь уродливые, неизбежно погибающие деревья. В той или иной мере яд попал в организмы не менее десяти процентов населения Вьетнама, сотни тысяч женщин бесплодны или же рождают на свет больных детей с аномалиями развития. «Ориндж», как бумеранг, ударил и по агрессорам: у тысяч бывших американских и австралийских солдат до сих пор рождаются дети-уроды. По всей вероятности, мутаген вызывает множественные аберрации, поломки хромосом.

Эта мрачная быль хорошо иллюстрирует проблему: «много мутаций или мало». Как вы видите, малейшее превышение мутационного фона тяжело сказывается на судьбах популяций. Помехоустойчивость генетических программ не беспредельна: она достигла оптимума (без поправки на человеческие деяния).

В заключение рассмотрим несколько гипотетических положений из разряда: «Что было бы, если бы…» Так вот, что было бы, если бы генетические программы обладали стопроцентной стабильностью и никакие факторы, как внешние, так и внутренние, не могли нарушить структуру генов?

Ясно, что эволюция в таком случае не могла бы начаться: она не имела бы для себя материала. И мы до сих пор пребывали бы на стадии простейших организмов. Более того, сомнительно, чтобы мы даже дошли до этой стадии. Есть все основания полагать, что отбор случайных изменений – не только двигатель эволюции жизни, но и причина ее становления. Без мутаций отбор бессилен.

Это, кстати, существенный довод против возможности существования во Вселенной каких-либо кремниевых или металлических форм жизни. Субстрат для нее должен быть достаточно лабилен, жизнь всегда идет по лезвию бритвы.

А если бы все мутации прекратились сейчас и все генетические программы стали бы стабильными? Остановилась бы тогда эволюция?

Не спешите с ответом. Дело в том, что все высшие организмы в норме имеют двойной набор хромосом, двойной набор генов. Мутации обычно проявляются в признаках фенотипа лишь в том случае, если унаследованы и от отца и от матери.

Совокупности генотипов популяций всех организмов, размножающихся половым путем (генофонды), хранят огромный запас мутировавших тогда-то генов. Его хватит еще на тысячи поколений, даже если генетические структуры не будут больше изменяться. Так что эволюция высших организмов не остановится.

А бактерии? У них только один набор генов, нет запасов «генетической памяти». Но, обмениваясь друг с другом генами через плазмиды и вирусы, они также могут успешно продолжать свою странную эволюцию – приспособление без прогресса.

А теперь перейдем к последней, четвертой аксиоме биологии.

Аксиома четвертая и последняя

Затем Ледерберги запаслись несколькими сотнями штампов – кружков, равных по диаметру чаше Петри и обтянутых бархатом. Штампы стерилизовались в автоклаве, чтобы не занести в культуры чего-нибудь лишнего. Затем стерильный штамп прикладывался к поверхности агара; в каждой колонии часть бактерий прилипала к ворсинкам бархата. А затем штамп прикладывался к поверхности агара в другой чашке.

Но этот агар уже содержал антибиотик, причем в концентрации, смертельной для данных бактерий.

И «отштампованные» на его поверхности колонии бактерий перестали развиваться и погибли. Но была подмечена любопытная закономерность: если колоний достаточно много, среди них обязательно найдется хотя бы одна, которая приживется на ядовитом агаре и будет разрастаться, как ни в чем не бывало.

Казалось бы, ясно: произошло направленное целесообразное изменение по Ламарку или же Бергу. Правда, неясно, почему приспособилась лишь одна колония из многих, но это уже деталь.

Но колонии переносились на агар с антибиотиком штампами с сохранением прежнего положения. Поэтому мы всегда можем найти материнскую колонию и убедиться, что она также состоит из бактерий, устойчивых к антибиотику! Приспособление возникло до того, как на популяцию подействовал фактор– антибиотик Налицо явное нарушение принципа причинности. Следствие предшествует причине. Но если мы примем, что подобные изменения генетических программ возникают в результате чисто случайных процессов и в некоторых случаях оказываются полезными, никакого нарушения не будет. Но это уже не ламаркизм или номогенез, а отбор случайных мутаций по Дарвину.

Второй пример касается уже высших организмов. Когда в практику борьбы с крысами вошли антикоагулянты, дератизаторам, то есть крысоловам, показалось, что наступает золотой век. У крыс, поевших приманки с варфарином, кровь переставала свертываться, и животные погибали от милейшей царапины, например из-за песчинки, задевшей стенку кишечника. И вдруг везде, где применяли коагулянты, появились популяции крыс, которые на этой отраве благоденствовали. Их назвали суперкрысами.

Приспособление по Ламарку или отбор мутации по Дарвину? Генетики быстро установили, что гены, дающие носителю устойчивость к антикоагулянтам, имелись в популяциях крыс задолго до их внедрения, они встречаются и там, где варфарина и прочих подобных препаратов никогда не применяли. Но встречаемость их крайне низка: у таких крыс повышена способность крови свертываться, и они часто гибнут от тромбов, закупорки кровеносных сосудов. Применение антикоагулянтов произвело среди крыс полную переоценку ценностей: прародителями суперкрыс стали немногочисленные особи – носители этих прежде невыгодных генов.

Из этого примера, кстати, становится ясным, что широко распространенное мнение о вредности мутаций, ненаправленных изменений генетических программ, попросту неверно. Нет мутаций во всех условиях вредных, как нет и безусловно полезных. Все попытки расклассифицировать мутации без учета данных конкретных условий обречены на провал.

Вот еще примеры с нарушением принципа причинности. На севере пресмыкающиеся, в частности змеи, редки. У нас Полярный круг переходит только обыкновенная гадюка благодаря специальному приспособлению. У северных гадюк развитие яиц начинается еще в яйцеводах, так что они рождают уже вполне сформированных змеенышей. А вот африканские примитивные гадюки откладывают яйца. Самая крупная наша гадюка – гюрза – также живородящая, но в южных районах Средней Азии откладывает яйца.

Налицо явное приспособление, повышающее скорость развития яиц в условиях прохладного климата с резкими суточными изменениями температуры. Беременная гадюка большую часть дня проводит где-нибудь в защищенном от ветра месте на припеке, отчего температура ее тела поднимается до 28°, а на ночь скрывается в какой-нибудь расщелине или под корнями деревьев. Фактически она превращается в инкубатор. Несомненно, для будущих гадючат этот признак полезен. А вот полезен ли он самой гадюке? Позволительно усомниться: ведь она лежит на открытом месте, так что ее может схватить любой канюк или аист, да и обмен у «разогретой» змеи идет куда быстрее, так что требуется больше пищи. Энергетически это невыгодно.

Как и все признаки, повышающие вероятность выживания у потомства, но бесполезные и даже вредные для родителей, это свойство гадюки необъяснимо с точки зрения прямого приспособления. Разве что неродившиеся змееныши передают по какому-то каналу информации своей будущей маме: «Мама, чтобы мы выжили, не спеши откладывать яйца, в которых мы развиваемся». По-видимому, дело обстоит проще: шел отбор на закрепление в популяции этого признака, возникшего случайно.

Еще более наглядны примеры из жизни растений. Как вы знаете из школьного курса, для высших растений характерно чередование поколений. Размножающийся спорами спорофит порождает растение, продуцирующее половые клетки – гаметы (гаметофит). Если у папоротников и плаунов гаметофит самостоятельное, хотя и редуцированное растение, у цветковых он паразитирует на спорофите. То, что мы видим у дуба и фиалки, сосны и кактуса, это все спорофит. А гаметофит – это части цветка: завязь и пыльцевые зерна. Мужской гаметофит – пыльцевое зерно – состоит всего-то из трех клеток!

А теперь посмотрите на цветок лютика. Лепестки его, принадлежащие спорофитному поколению, образуют идеальной формы рефлектор, концентрирующий солнечные лучи на пыльниках и завязи, чтобы быстрее развивался гаметофит. Опять приспособительный признак, пригодный для будущего, некое «воспоминание о будущем» и необъяснимый с точки зрения прямого приспособления. Разве что мы наделим цветок способностью предвидеть и солидными знаниями оптики и физической химии.

Подытожим все сказанное. Случайные, ненаправленные и неприспособительные изменения генетических программ (мутации) – непреложный факт, доказанный тысячами разных способов. Теперь мы знаем их молекулярные механизмы и уверенно повышаем частоту их возникновения. Не можем лишь одного – вызывать направленную нужную нам мутацию. Но, как мы должны были бы убедиться, это невозможно до тех пор, пока мы не знаем структур и функций всех генов в клетке и не научимся изменять один ген, не изменяя остальных. В природе без вмешательства человека это невозможно принципиально.

Почему же до сих пор есть люди, яростно борющиеся с неопровержимыми фактами?

Вероятно, по той простой причине, что не могут принять идею случайных изменений («Старик не играет в кости»!).

И по той же причине номогенез (в смягченном, ретушированном, но сохранившем всю свою сущность виде) поддерживается некоторыми исследователями до наших дней. «Наука – враг случайностей», все должно быть закономерно. А то, что такие подходы, мягко говоря, философски беспомощны, номогенетиков не волнует. Лишь бы не принять в качестве источника материала для эволюции случайный процесс. От теории требуется, чтобы она объясняла, почему на земле должны быть кошки и мыши и почему мыши должны прятаться от кошек в норы.

О подобных взглядах иронично писал Энгельс («Диалектика природы», очерк «Случайность и необходимость»): «Если тот факт, что определенный стручок заключает в себе шесть горошин, а не пять или семь, представляет собою явление того же порядка, как закон движения солнечной системы или закон сохранения энергии, то на деле не случайность поднимается до уровня необходимости, а необходимость снижается до уровня случайности». По большому счету эволюции наличие на Земле кошек и мышей столь же случайное событие, как наличие в стручке шести или семи горошин, и бессмысленно выводить его из свойств протопланетной туманности.

Мутации: много их или мало? Не так давно казался существенным вопрос: много или мало мутаций изменяет генетические программы? Физик Эльзассер полагал, что их чересчур много, настолько, что ДНК просто не может быть хранителем наследственной информации. Эту роль он отводил неким нематериальным «биотоническим законам».

Конечно, доказать мутацию в результате действия нематериального фактора трудно, но еще труднее доказать самое его существование. Поэтому перевес был на стороне другой гипотезы: мутаций слишком мало чтобы они могли обеспечить должную скорость процесса эволюции.

Действительно, мутация каждого отдельно взятого гена происходит с довольно низкой частотой (10-4…10-8). Многих к тому же удивлял один непонятный факт: у микроорганизмов мутации отмечались реже, чем у высших организмов. Но дело в том, что у бактерий и геном меньше. Легче набрать без опечаток газету, чем книгу достаточно большого объема. Когда пересчитали частоту мутаций на единицу содержания ДНК в геноме, скорости мутагенеза у всех земных организмов практически совпали.

Представление о том, что мутаций недостаточно для объяснения темпов эволюции, кажется очень привлекательным для врагов «всяческих случайностей». Оно проникло даже в научно-фантастическую литературу: в одном (не из лучших) рассказе люди далекого будущего усердно помогают эволюции на других планетах – ведь природных мутаций недостаточно! Автор не ведал, что представление, которое он принял за научную истину, самое фантастическое в его рассказе.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Да, мутации наблюдаются в природе довольно редко. Чтобы повысить их частоту, селекционеры применяют мутагены, лучи Рентгена и кобальтовые пушки. И все-таки вспомним длинный список факторов, повреждающих ДНК, приведенный в начале этой главы. Если принять, что изменения идут только в результате отщепления пуриновых оснований, при случайных изменениях температуры и pH, то простой расчет показывает: даже при этом клетки каждого человека теряли бы 50 тысяч нуклеотидов в сутки! За 70 лет жизни человек потерял бы 40 процентов всех пуриновых оснований. Ясно, что мы пришли к абсурду. При таком темпе он просто не дожил бы до 70 лет, а погиб еще в утробе матери. На деле люди порой вдвое перекрывают этот возраст и умирают отнюдь не из-за недостатка пуринов.

Следует прийти к выводу, что генетические программы заложенные в каждом из нас, чрезвычайно помехоустойчивы. Стабильность их определяется отнюдь не химической инертностью, а целым рядом особенностей структуры и специальными системами, которые отфильтровывают помехи или корректируют опечатки – как вам угодно – на каждом новом поколении клеток.

Первый из механизмов борьбы с помехами, самый простой, но не самый эффективный, – повторение, дупликация. Вспомним, что у каждого из нас в клетках по два генных набора, от отца и от матери.

Если в одном из них произошла мутация по важному гену, мы можем этого и не заметить: ген второго набора компенсирует мутацию и она в фенотипе не проявится, но только до тех пор, пока оба одинаково поврежденных гена не встретятся в одной оплодотворенной яйцеклетке. Вероятность этого повышается при близкородственном скрещивании. Недаром законодательства всех стран запрещают браки между близкими родственниками.

У полиплоидов геном напоминает тот разговор двух судовых радистов, о котором я уже вспоминал. Однако этот механизм очень уж прямолинеен и ведет к большим затратам и осложнениям. Практичнее дублировать не весь геном, а лишь наиболее важные его части. Так оно и есть, важнейшие последовательности ДНК представлены у высших организмов многими десятками, а то и сотнями копий, например те гены, в которых кодируются ядерные белки – гистоны. Примечательно, что многократно дублированы в основном не структурные гены, кодирующие белки, а регуляторные. Структурные гены в основной своей массе уникальны. Это имеет глубокий смысл: изменение каждого белка имеет шанс проявиться в фенотипе, чтобы пройти оценку на полезность в горниле эволюционных процессов. А вот регуляторные системы обязательно должны сработать, предоставить этот шанс структурному гену. Поэтому они должны быть многократно дублированы.

Этого мало. На заре эволюции, в эпоху становления генетического кода, триплеты ДНК кодировали аминокислоты, по всей вероятности, не столь жестко как сейчас. В результате возник весьма помехоустойчивый механизм кодирования аминокислот тройками нуклеотидов, особенности которого описаны советским биофизиком М. В. Волькенштейном. Можно сравнить принципы построения генетического кода с пишущей машинкой Остапа Бендера. Как вы, конечно, помните, машинка конторы по заготовке рогов и копыт имела кавказский акцент: у нее не было буквы «е», и ее пришлось заменять буквой «э» (…приложэниэ. Бэз приложэний). Почему же великий комбинатор заменил «е» буквой «э», а не какой– либо другой? Это всем понятно: подбиралась буква, наиболее близкая по звучанию. Другая бы искажала смысл слова.

Нечто подобное происходит при мутациях структурных генов. Генетический код устроен таким образом, что во многих случаях смысл триплета не изменяется (кодируется та же аминокислота) или изменяется незначительно. А что значит – незначительно? Снова грамматическая аналогия. Буквы бывают гласные и согласные. Аминокислоты и остатки их, слагающие белки, делятся на полярные и неполярные.

Отличаются они по взаимодействию с молекулами воды – полярные аминокислоты, такие, как лизии, гистидин, аргинин и другие, притягивают молекулы H2O, «смачиваются» водою. Неполярные аминокислоты, такие, как глицин или же аланин, более гидрофобны, они отталкивают молекулы воды и охотнее взаимодействуют друг с другом.

Чередованием полярных и неполярных аминокислот в белке определяется его третичная структура. Неполярные остатки слипаются друг с другом полярные взаимодействуют с водой и в результате образуется сложная форма, порой напоминающая творение скульптора-абстракциониста. С той лишь разницей, что она содержательна: строго соответствует выполняемой этим белком функции.

А что будет, если в результате мутации полярный остаток в белке сменится на неполярный (или наоборот)? Форма молекулы может измениться настолько, что белок не сможет выполнять свою функцию. Гемоглобин не будет связывать кислород, фермент не сможет ускорять химическую реакцию, и организм, носитель данной мутации, скорее всего, погибнет.

Тем, что это происходит относительно редко, мы обязаны хитроумному устройству генетического кода. Еще тогда, когда между аминокислотами в белке и тройками нуклеотидов в нуклеиновой кислоте не было жесткого соответствия (орфография еще не установилась!), эволюция отобрала наиболее помехоустойчивый вариант. Прочие конкуренции с ним не выдержали и сошли с жизненной арены.

Как справляется с помехами генетический код? Возьмем для примера какую-нибудь аминокислоту. Аланин в матричной РНК может кодироваться четырьмя символами:

ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА, ГЦГ. Нетрудно сообразить, что любая замена третьей «буквы» в кодоне не изменит его смысла, в белок включится тот же аланин. Но есть и другие аминокислоты, кодируемые меньшим числом триплетов (например, аспарагиновая. и глутаминовая). Оказалось, что за исключением тех случаев, когда в результате мутации возникает бессмысленный кодон, полярность аминокислотного остатка не меняется. Значит, не изменится существенно и форма белковой молекулы, и ее пригодность для выполнения функции. Несмотря на ошибку, «прочесть» инструкцию можно. Чем не машинка Остапа Бендера?

В общем, из 526 возможных замещений (опять же не считая бессмысленных, обрывающих синтез белка), 364, более чем две трети, не меняют полярность аминокислотного остатка. Хуже, если мутация захватывает не один, а два, а то и три нуклеотида, но вероятность таких мутаций много меньше.

Но самое интересное я, как обычно, оставил под конец. Ведь и резервные гены, и особенности кодирования, снижающие эффект мутации, в конечном счете – пассивные средства борьбы с помехами. У генетических программ всех организмов, начиная с бактерий и кончая человеком, есть весьма действенные механизмы активной защиты. Такие процессы называются репарационными.

Репарация ДНК активно защищает генетическую программу клетки от повреждений. Рассмотрим один из ее механизмов на конкретном примере.

Ультрафиолетовые лучи – мощный мутагенный фактор. Наиболее часто они вызывают характерные мутации – сшивки двух соседних пиримидиновых оснований (Ц и Т). Такие сшитые основания не могут быть транскрибированы в мРНК, и процесс дупликации ДНК на них также кончается.

Репаразы «ремонтируют» участки ДНК, к которым присоединились молекулы мутагенов, разрывы нитей и ошибки спаривания. В норме остаются лишь доли процента возникающих мутаций, но и этого достаточно, чтобы обеспечить материалом эволюцию.

И тогда на помощь приходят ферменты-репаразы. Они выстригают кусок с повреждением, и в двойной нити ДНК образуется брешь. Матрицей для заполнения бреши служит сохранившийся кусок комплементарной последовательности, по ней строится участок взамен поврежденного и пришивается к старой нити особым ферментом-лигазой. Любопытно, что эта тонкая портняжная работа активируется светом, но не ультрафиолетовым, а более длинноволновым излучением, вплоть до инфракрасного (для человека – 300—600 нанометров). Так что с точки зрения охраны генетических программ гораздо полезнее греться у камина, чем загорать на пляже

Репарация лечит также места, где из ДНК флуктуациями температуры и pH вырваны пурины участки последовательностей, прореагировавшие с мутагенами, ошибочно спаренные нити ДНК, а так же однонитевые разрывы, обусловленные жесткой радиацией.

А если повреждение захватило обе нити? Здесь работа сложнее, но репарация справляется и с такими дефектами. Описаны случаи репарации, по крайней мере, части двунитевых разрывов и поперечных сшивок нитей ДНК.

По-видимому, репарирующие системы исправляют не менее 99 процентов всех возникающих мутаций, делая жизнь вообще возможной. Тем самым вопрос о недостаточности мутаций для объяснения эволюционного процесса снимается: мутаций не много и не мало, а ровно столько, сколько их пропускает репарационный барьер.

Почему же репаразы иногда не срабатывают? Во-первых, гены кодирующие их синтез, также подвержены мутациям. В таких случаях резко возрастает скорость всех прочих мутаций, особенно хромосомных разрывов («синдром ломкости хромосом»). Во-вторых, ни одна система, подобно наборщикам и корректорам суворинского издательства, не может работать абсолютно безошибочно. В-третьих, система репараз рассчитана на некий средний уровень помех, но ведь некоторые помехи подвержены флуктуациям и часть организмов неизбежно попадает в условия, когда репарация не справляется. К сожалению, в наших современных условиях, когда резко возрос радиационный фон, а воздух, вода и пища насыщены мутагенами система репараций работает на пределе. Самое страшное, что может ожидать (и сделать с собой) человечество – это термоядерная война. Ее наши репарационные системы, вне всякого сомнения, не выдержат. И поджигатели войны, если не захотят обречь себя на пожизненное заключение в атомоубежищах будут вынуждены выйти в обреченный на гибель мир, где даже крысы будут отравлены.

В течение более чем трех миллиардов лет процесс эволюции создавал чудесный механизм, способный поддерживать свою структуру и передавать ее из поколения в поколение. Было бы чудовищным преступлением перед самой жизнью уничтожить его в считанные минуты ядерного катаклизма.

В конечном счете применение ядерного оружия – война против будущих, еще не появившихся на свет поколений. И не только ядерного оружия. Вспомним одну из самых позорных страниц американской войны во Вьетнаме. Под предлогом уничтожения джунглей как убежища партизан американская военщина сбросила на многострадальную вьетнамскую землю около 80 миллионов литров ядов.

Я не знаю формулы этого яда; известно только его условное название – оранжевый, «ориндж» – по цвету контейнеров. Но, по-видимому, это сильнейший мутаген из разряда супермутагенов – типа нитрозоэтилмочевины или же производных иприта. До сих пор тысячи километров вьетнамской земли остаются мертвыми, на них вырастают лишь уродливые, неизбежно погибающие деревья. В той или иной мере яд попал в организмы не менее десяти процентов населения Вьетнама, сотни тысяч женщин бесплодны или же рождают на свет больных детей с аномалиями развития. «Ориндж», как бумеранг, ударил и по агрессорам: у тысяч бывших американских и австралийских солдат до сих пор рождаются дети-уроды. По всей вероятности, мутаген вызывает множественные аберрации, поломки хромосом.

Эта мрачная быль хорошо иллюстрирует проблему: «много мутаций или мало». Как вы видите, малейшее превышение мутационного фона тяжело сказывается на судьбах популяций. Помехоустойчивость генетических программ не беспредельна: она достигла оптимума (без поправки на человеческие деяния).

В заключение рассмотрим несколько гипотетических положений из разряда: «Что было бы, если бы…» Так вот, что было бы, если бы генетические программы обладали стопроцентной стабильностью и никакие факторы, как внешние, так и внутренние, не могли нарушить структуру генов?

Ясно, что эволюция в таком случае не могла бы начаться: она не имела бы для себя материала. И мы до сих пор пребывали бы на стадии простейших организмов. Более того, сомнительно, чтобы мы даже дошли до этой стадии. Есть все основания полагать, что отбор случайных изменений – не только двигатель эволюции жизни, но и причина ее становления. Без мутаций отбор бессилен.

Это, кстати, существенный довод против возможности существования во Вселенной каких-либо кремниевых или металлических форм жизни. Субстрат для нее должен быть достаточно лабилен, жизнь всегда идет по лезвию бритвы.

А если бы все мутации прекратились сейчас и все генетические программы стали бы стабильными? Остановилась бы тогда эволюция?

Не спешите с ответом. Дело в том, что все высшие организмы в норме имеют двойной набор хромосом, двойной набор генов. Мутации обычно проявляются в признаках фенотипа лишь в том случае, если унаследованы и от отца и от матери.

Совокупности генотипов популяций всех организмов, размножающихся половым путем (генофонды), хранят огромный запас мутировавших тогда-то генов. Его хватит еще на тысячи поколений, даже если генетические структуры не будут больше изменяться. Так что эволюция высших организмов не остановится.

А бактерии? У них только один набор генов, нет запасов «генетической памяти». Но, обмениваясь друг с другом генами через плазмиды и вирусы, они также могут успешно продолжать свою странную эволюцию – приспособление без прогресса.

А теперь перейдем к последней, четвертой аксиоме биологии.

Аксиома четвертая и последняя

Из второго начала термодинамики, о котором говорилось в начале этих очерков, вытекает чрезвычайно важное следствие: нельзя получить энергию только отнимая у какого-либо тела тепло. При этом нужно нагревать какое-то другое тело.