Страница:

Всадник откинул капюшон и рассмеялся. На мгновение отшельник сердито прищурился, глядя на него. Теперь он его узнал.

– А, – проворчал он. – Это ты! Я думал, ты уже умер. Что ты здесь делаешь?

– Я привез назад твое промотанное имущество, Беньямин, – ответил дом Пауло. Он дернул за веревку, и из-за пони выбежала синеголовая коза. Она заблеяла и, увидев отшельника, натянула привязь. – И… я подумал, что пора уже навестить тебя.

– Это животное принадлежит Поэту, – проворчал отшельник. – Он честно выиграл эту тварь, хотя и пытался плутовать. Верни ее ему. И позволь мне дать тебе совет: не вмешивайся в мирские плутни, они тебя не касаются. Будь здоров.

Он повернулся в сторону высохшего ручья.

– Постой, Беньямин. Возьми свою козу, а то я отдам ее крестьянам. Я не хочу, чтобы она бегала по аббатству и блеяла в церкви.

– Это не коза, – возразил отшельник. – Это животное, которое видел наш пророк, и оно было создано для того, чтобы на нем скакала верхом женщина. Рекомендую тебе проклясть ее и отвести в пустыню. Или ты не видишь, что у нее раздвоенные копыта и она жует жвачку.

Он снова двинулся прочь.

Улыбка аббата поблекла.

– Беньямин, ты и впрямь собираешься снова забраться на свою гору, даже не сказав «привет» старому другу?

– Привет, – бросил старый еврей и, негодуя, пошел дальше. Сделав несколько шагов, он остановился и бросил взгляд через плечо.

– Не прикидывайся, будто тебя это задевает, – сказал он. – Прошло пять лет, пока ты соизволил навестить меня, «старый друг». Ха!

– Так вот в чем дело! – пробормотал аббат. Он спешился и поспешил за старым евреем. – Беньямин, Беньямин, я давно хотел прийти, но был очень занят.

Отшельник остановился.

– Ладно, Пауло, раз ты уж здесь… – Неожиданно он рассмеялся и обнял аббата.

– Все в порядке, старый брюзга, – сказал отшельник.

– Это я-то брюзга?

– Ладно, я согласен, что у меня тоже есть причуды. Последнее столетие было для меня очень тяжелым.

– Я слышал, что ты кидал камни в послушников, которые приходили сюда, чтобы провести в пустыне великопостные дни. Это правда? – Он посмотрел на отшельника с мягким упреком.

– Только гальку.

– Замшелый старый сухарь!

– Ладно-ладно, Пауло. Один из них однажды принял меня за моего дальнего родственника по имени Лейбович. Он подумал, будто я послан для того, чтобы передать ему некое послание… да и другие ваши прохвосты так думали. Я не хотел, чтобы это случилось опять, поэтому я иногда кидал в них галькой. Ха! Я не хотел, чтобы меня опять приняли за этого моего родственника, поскольку он прервал всякие отношения со мной.

Священник посмотрел на него с недоумением.

– За кого он тебя принял? За святого Лейбовича? Брось, Беньямин! Ты зашел слишком далеко.

Беньямин повторил слегка нараспев:

– Принял меня за моего дальнего родственника по имени Лейбович, поэтому я и кидал в него галькой!

Дом Пауло был в полном замешательстве.

– Святой Лейбович умер двенадцать столетий назад. Как мог… – Он оборвал фразу и внимательно посмотрел на старого отшельника.

– Ладно, Беньямин, давай не будем снова заводить этот дикий разговор. Ты не мог прожить двенадцать сто…

– Чепуха! – прервал его старый еврей. – Я вовсе не говорю, что прошло двенадцать столетий. Это было всего шестьсот лет тому назад. Много позже того времени, когда умер ваш святой. Вот почему это было так нелепо. Конечно, в те времена ваши послушники были куда набожнее и легковернее. Я помню, его звали Франциск. Бедный парень. Позднее я похоронил его. Передай в Новый Рим, где его можно откопать. Тогда вы получите его скелет.

Аббат, пробираясь сквозь заросли москитовых деревьев к колодцу и ведя за собой лошадь и козу, с изумлением смотрел на старика. «Франциск? – удивился он. – Это, должно быть, благородный Франциск Джерард из Юты. Тот, которому пилигрим указал однажды место старого убежища, так было дело… но это было еще до того, как на этом месте возник поселок около шести столетий тому назад, а теперь этот старикан заявляет, что он сам и был этим пилигримом?» Иногда аббат удивлялся, откуда Беньямин знает столько всякого из истории аббатства, что может сочинять настолько правдоподобные сказки. От Поэта, наверное.

– Это было еще в те времена, когда я занимался другим делом, – продолжал старый еврей. – Думаю, такую ошибку можно понять.

– Занимался другим делом?

– Я был странником.

– И ты надеешься, что я поверю в эту чепуху?

– Хммм-хннн! Поэт, например, верит мне.

– Конечно. Поэт ни за что не поверил бы, что благородный Франциск встретил святого. Ведь это было бы сверхъестественным. Поэт скорее поверил бы, что он встретил тебя самого… шестьсот лет тому назад. Совершенно естественное объяснение.

Беньямин криво усмехнулся. Пауло наблюдал, как он опустил дырявую деревянную чашку в колодец, опорожнил ее в свой мех и опустил снова, чтобы набрать еще воды. Источник был живым и полноводным по той же, вызывающей некоторый страх причине, что и источник памяти старого еврея. «Но воистину ли неведом этот источник? Может, он просто играет с нами», – размышлял настоятель. Не считая его заблуждения насчет того, что он старше самого Мафусаила, старый Беньямин Элеазар выглядел вполне нормально при его образе жизни.

– Выпьешь? – предложил отшельник, протягивая чашку. Аббат пожал плечами, но принял чашку, чтобы не обидеть отшельника, и залпом выпил темноватую жидкость.

– Не очень хороша? – спросил Беньямин, разглядывая его. – Сам я ее не пью. – Он похлопал по меху. – Это для животных.

Аббату показалось, что у него ком застрял в горле.

– Ты изменился, – сказал Беньямин, все еще разглядывая его. – Ты стал тощим и бледным, как сыр.

– Я болел.

– Ты и сейчас выглядишь больным. Поднимемся наверх, в мою лачугу, если подъем не слишком утомит тебя.

– Со мной уже все в порядке. Я себя неважно чувствовал недавно, и наш врач посоветовал мне отдохнуть. Ха! Если бы мы не ждали приезда важного гостя, я бы даже не обратил на это внимания. Но он приезжает, и я должен отдохнуть: прием будет утомительным.

Они поднимались по высохшему руслу. Беньямин оглянулся назад, усмехнулся и покачал головой.

– Проехать верхом по пустыне десять миль – это отдых?

– Для меня это отдых. И мне очень хотелось увидеть тебя, Беньямин.

– Что будут говорить в поселке? – насмешливо спросил старый еврей. – Они подумают, что мы примирились друг с другом, а это повредит и твоей и моей репутации.

– Наши репутации никогда не ценились слишком высоко, не правда ли?

– Правда, – согласился Беньямин и добавил многозначительно: – до сих пор.

– Все еще ждешь, старый еврей?

– Конечно, – огрызнулся отшельник.

Подъем показался аббату утомительным. Дважды он останавливался, чтобы отдохнуть. Пока они добрались до ровной площадки, он совсем обессилел и вынужден был опираться на тощего отшельника, чтобы не упасть. Медленный огонь разгорался у него в груди, предостерегая от дальнейшей перегрузки, но сильный спазм, терзавший его раньше, прошел.

Клочки шерсти синеватой козы-мутанта пролетали мимо него и исчезали среди разрозненных москитовых деревьев. К удивлению, вершина столовой горы была больше покрыта растительностью, чем ее подножие, хотя никаких источников влаги не было видно.

– Вот это, Пауло, дорога к моему особняку.

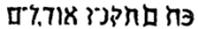

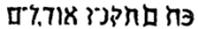

Лачуга старого еврея состояла из одной комнаты без окон, стены ее были сложены просто из камней, без раствора, и через щели она продувалась насквозь. Крыша состояла из зыбкого ряда палок, большинство из которых было сломано, а палки были покрыты грудой мусора, соломой и козьими шкурами. На широком плоском камне, установленном на невысоком столбе рядом с дверью, была надпись на древнееврейском:95

Размер букв и явная попытка саморекламы заставили аббата улыбнуться и спросить:

– Что это означает, Беньямин? Или это сделано для привлечения торговцев?

– Ха… что это означает? Это означает: «Шатры поставлены здесь».

Аббат недоверчиво фыркнул.

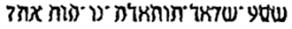

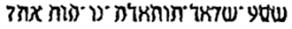

– Ладно, можешь сомневаться. Но если ты не веришь тому, что написано здесь, то нечего надеяться, что ты поверишь тому, что написано с другой стороны камня.

– Обращенной к стене?

– Именно, обращенной к стене.

Столб был установлен близко к порогу, так что между плоским камнем и стеной лачуги был зазор всего в несколько дюймов. Пауло наклонился пониже и, прищурившись, заглянул в узкую щель. Понадобилось время, чтобы разобрать на тыльной стороне камня надпись, сделанную буквами меньшего размера96:

– Ты когда-нибудь переворачиваешь камень?

– Переворачиваю камень? Ты думаешь, я сумасшедший? В такое-то время?

– Что же означает эта надпись на тыльной стороне?

– Хммм-хннн! – протянул отшельник, уклоняясь от ответа. – Но продолжай, ты, который не может прочесть надпись с тыльной стороны.

– Но прямо перед надписью находится стена.

– Она всегда была, разве не так?

Священник вздохнул.

– Ладно, Беньямин, я знаю, что ты велел написать «у входа и на дверях» твоего дома. Но только ты мог додуматься повернуть надпись лицом вниз.

– Лицом внутрь, – поправил отшельник. – До тех пор, пока шатры не будут восстановлены в Израиле… Но давай не будем дразнить друг друга, пока ты не отдохнешь. Я дам тебе молока, и ты расскажешь мне об этом госте, который тебя так беспокоит.

– В моей фляжке есть немного вина, если хочешь, – сказал аббат, с облегчением повалившись на груду шкур. – Но мне бы не хотелось говорить о доне Таддео.

– Да? Так вот это кто…

– Ты слышал о доне Таддео? Скажи мне, как ты ухитряешься всегда знать все и о всех, не покидая этой горы?

– Кто-то слышит, кто-то видит, – насмешливо ответил отшельник.

– Скажи мне, что ты о нем думаешь?

– Я не встречался с ним. Но я думаю, что он обернется болью. Болью рождения, вероятно, но болью.

– Болью рождения? Ты действительно веришь, будто мы идем к новому Возрождению, как говорят некоторые?

– Хммм-хннн…

– Перестань ухмыляться так таинственно, старый еврей, и сообщи мне свое мнение. Ты просто обязан его иметь. Оно у тебя всегда было. Почему так трудно завоевать твое доверие? Разве мы не друзья?

– Некоторым образом, некоторым образом. Но между нами есть кое-какие разногласия.

– Какое отношение имеют наши разногласия к дону Таддео и к Возрождению, которое мы оба с нетерпением ждем? Дон Таддео – светский ученый, он весьма далек от наших разногласий.

Беньямин красноречиво пожал плечами.

– «Разногласия… светский ученый», – повторил он, выплевывая слова, как яблочные семечки. – Определенные люди называли меня «светским ученым» в разные времена, а порой за это сажали на кол, побивали камнями и сжигали на кострах.

– Но ведь ты никогда…

Священник остановился, сурово нахмурившись. Опять это безумие. Беньямин с подозрением смотрел на него, и от его улыбки продирал озноб. «Сейчас, – подумал аббат, – он смотрит на меня так, будто я один из тех, неких бесформенных „тех“, которые привели его в это уединение. Сажали на кол, побивали камнями и сжигали на кострах? Или его „я“ означает „мы“, как в псалме „Я, мой народ“?»

– Беньямин, я – Пауло. Торквемада мертв. Я родился больше семидесяти лет тому назад и скоро умру. Я люблю тебя, старик, и когда ты смотришь на меня, я хочу, чтобы ты видел только Пауло из Пекоса, а не кого-то другого.

На мгновение Беньямин дрогнул, глаза его повлажнели.

– Я иногда… забываю…

– Иногда ты забываешь, что Беньямин – это только Беньямин, а не весь Израиль!

– Никогда! – закричал отшельник, его глаза снова загорелись, – За тридцать два столетия я… – он остановился и крепко сжал губы.

– Почему? – прошептал аббат почти с благоговением. – Почему ты принимаешь бремя всех людей и бремя их прошлого на себя одного?

Глаза отшельника на миг тревожно вспыхнули, но он проглотил готовый вырваться крик и закрыл лицо руками.

– Ты ловишь рыбу в мутной воде…

– Прости меня.

– Бремя… оно возложено на меня другими. – Он медленно отвел руки. – Мог ли я не принять его?

Аббат затаил дыхание. Некоторое время в лачуге не было слышно ничего, кроме ветра. «На этом безумии лежит печать божественности! – подумал дом Пауло. – В наше время еврейская община рассеяна редкими группами. Беньямин, вероятно, пережил своих детей или каким-то иным образом стал изгнанником. Этот старый израильтянин мог странствовать годами, не встречая никого из своих соплеменников. Наверное в своем одиночестве он пришел к молчаливому убеждению, что он последний, единственный. И, будучи последним, он перестал быть Беньямином и стал Израилем. И в его душе вся пятитысячелетняя история превратилась в историю его собственной жизни. Его „я“ превратилось в величественное „мы“.

«Но и я также, – думал дом Пауло, – являюсь членом некоего единства, частью некоей общности и непрерывности. Я тоже презираем миром. Правда, для меня еще ясно различие между моим „я“ и народом. А для тебя, старый еврей, это различие как-то затуманилось. Бремя возложено на тебя другими? И ты принял его? Сколько же оно должно весить? И сколько бы оно весило, если бы я принял его? Он подставил под него плечи и попытался поднять, чтобы определить его вес. Я – христианский монах и священник, и я, следовательно, отвечаю перед Богом за все действия и дела каждого монаха и священника, который дышал и ходил по земле со времени Иисуса Христа, так же, как и за мои собственные действия. – Он вздрогнул и помотал головой. – Нет-нет. Она раздавит хребет, эта ноша. Она не под силу никакому человеку, спаси нас Христос. Быть проклятым за свою веру – уже достаточное бремя. Можно сносить проклятия, но тогда… следует ли принять бессмысленность, стоящую за проклятиями, бессмысленность, которая заставляет одного отвечать не только за себя, но также и за каждого представителя его расы или веры, как за свои собственные? Принять это так же, как пытается это сделать Беньямин?

Нет, нет».

И еще собственная вера дома Пауло говорила ему, что бремя всегда есть, что оно было еще со времен Адама… и бремя это налагается дьяволом-искусителем. «Человек! Человек!» – призывает каждый, отчитываясь за дела всех с самого начала. Бремя возложено на каждое поколение еще до его рождения, бремя первородного греха. Пусть глупец оспаривает его. Тот же глупец с великим восторгом принимает другое наследие – наследие родовой славы, добродетели, торжества и благородства, которое делает его «отважным и великодушным по праву рождения», и при этом не выказывает никакого протеста, – мол, он не сделал ничего, чтобы заслужить это наследство, кроме того, что родился человеком. Этот протест оставляется для получаемого в наследство бремени, которое делает его «виновным и отверженным по праву рождения»; чтобы не слышать этого приговора, он старается плотнее закрыть уши. Бремя, несомненно, тяжелое. Его вера говорила ему также, что это бремя будет снято с него тем, чья фигура свисала с креста над алтарем, хотя печать бремени все еще витала над ним. Печать эта была более легким ярмом по сравнению с полным весом первородного проклятия. Он не мог заставить себя сказать об этом старику, хотя старик и так уже знал, что он верит в это. Беньямин искал иного. И последний старый еврей одиноко сидел на горе и искупал грехи Израиля, и ждал Мессию, и ждал, и ждал, и…

– Господи, благословляю тебя за храброго глупца. Даже мудрого глупца.

– Хмм-хнн! «Мудрого глупца»! – передразнил отшельник. – Ты ведь всегда специализировался на парадоксах и таинствах, не так ли, Пауло? Если вещь не находится в противоречии с самой собой, она тебя не интересует, ведь правда? Ты хочешь отыскать таинственность в ясности, жизнь в смерти, мудрость в глупости. Иногда все это проявляется сходным образом.

– Чувствовать ответственность – это мудро, Беньямин. Думать, что ты можешь нести это бремя один – глупо.

– Но не безумно?

– Вероятно, немного безумно. Но это смелое безумие.

– Тогда я выдам тебе небольшую тайну. Я всегда знал, что не могу нести его, еще тогда, когда Он приказал мне идти. Но разве мы говорим об одном и том же?

Аббат пожал плечами.

– Ты называешь это бременем Избрания. Я назвал бы это бременем первородного греха. В обоих случаях подразумевается та же самая ответственность, хотя мы имеем в виду разные ее толкования и сильно расходимся в словах, вернее в смысле, который мы вкладываем в них, хотя на самом-то деле его там вовсе нет. Это нечто, что предполагается в мертвом молчании души.

Беньямин тихо засмеялся.

– Ладно, я рад слышать, что ты хотя бы допускаешь его существование, даже если, как вы утверждаете, это то, что никогда не было высказано.

– Прекрати насмехаться, ты, порочный человек.

– Ты слишком многословен, защищая свою троицу, хотя Он никогда не нуждался в такой защите, до тех пор, пока ты не получил его от меня в виде Единого. А?

Священник покраснел, но ничего не сказал.

– Вот тут! – взвизгнул Беньямин, прыгая вверх и вниз. – Я заставил тебя однажды искать доводы! Ха! Ладно, это пустяки. Я сам использую всего несколько слов, но я никогда не уверен полностью в том, что Он и я имеем в виду одно и то же. Я полагаю, что ты не заслуживаешь осуждения… с тремя легче запутаться, чем с одним.

– Старый богохульный кактус! Я действительно хочу узнать твое мнение о доне Таддео и обо всей этой заварухе.

– Почему ты интересуешься мнением бедного старого анахорета?

– Потому, Беньямин Элеазар бар Иошуа, что хотя все эти годы ожидания Того, кто еще не пришел, не прибавили тебе мудрости, но они, по крайней мере, сделали тебя проницательным.

Старый еврей закрыл глаза, обратил свое лицо к потолку и хитро улыбнулся.

– Можешь меня оскорблять, – сказал он насмешливо, – можешь поносить меня, травить собаками, гнать меня, но… ты знаешь, что я тебе скажу?

– Ты скажешь мне: «Хммм-хннн»!

– Нет, я скажу: «Он уже здесь». Однажды я мельком увидел Его.

– Что? О ком ты говоришь? О доне Таддео?

– Нет! Кроме того, я не стану пророчествовать, Пауло, если ты толком не скажешь, что тебя беспокоит.

– Ну, все это началось с лампы брата Корнхауэра.

– Лампы? А-а, да, Поэт говорил о ней. Он предсказал, что она не будет работать.

– Поэт ошибся, как всегда. Так мне сказали. Сам я не присутствовал при испытании.

– И она заработала? Великолепно! И что же дальше?

– Я растерялся. Как близко мы стоим к краю пропасти? Или к берегу? Электрический ток в подвале. Ты хоть представляешь, как много изменилось в мире за последние два столетия?

Вскоре священник уже подробно рассказывал о своих опасениях, а отшельник, восстановитель шатров, терпеливо слушал его, пока солнце не начало просачиваться сквозь щели в западной стене, рисуя в пыльном воздухе яркие стрелы.

– Со времен гибели последней цивилизации Книга Памяти была нашей главной заботой, Беньямин. И мы хранили ее. Но теперь я чувствую себя в положении сапожника, который пытается продавать башмаки в селении сапожников.

Отшельник улыбнулся.

– И это возможно, если он изготавливает какие-то особенно хорошие башмаки.

– Я боюсь, что светские ученые уже превосходят нас.

– Тогда оставь башмачное ремесло, иначе будешь разорен.

– Возможно, придется, – согласился аббат. – Но все-таки думать так неприятно. Двенадцать столетий мы были крохотным островком в огромном океане тьмы. Сохранение Книги Памяти было неблагодарным делом, но священным, как мы думали. Это всего лишь наше мирское занятие, но мы всегда были книгоношами и запоминателями, и трудно поверить, что эта работа вскоре будет окончена и станет бесполезной. Я никак не могу в это поверить.

– Поэтому ты пытаешься взять верх над другими «сапожниками», поставив в своем подвале это хитрое устройство?

– Я должен признать, что это выглядит именно таким образом…

– А что ты собираешься сделать потом, чтобы сохранить превосходство над светскими учеными? Построить летающую машину? Или воссоздать счетную машину? Или, может быть, переплюнешь их, прибегнув к метафизике?

– Ты стыдишь меня, старый еврей? Ты знаешь, что мы в первую очередь монахи Христа, и такие вещи должны делать другие.

– Я вовсе не стыжу тебя. Я не вижу ничего несообразного в том, что монахи Христа построят летающий аппарат, хотя им подобало бы построить молитвенную машину.

– Негодяй! Я наношу вред своему ордену, делясь с тобой секретными сведениями.

Беньямик самодовольно усмехнулся.

– Я не испытываю к тебе сочувствия. Книги, которые вы сохранили, могут быть весьма почтенного возраста, но они были написаны мирянами, и вы не имеете права делать своей главной задачей вмешательство в их дела.

– О, теперь ты начал пророчествовать!

– Вовсе нет. «Скоро взойдет солнце» – разве это пророчество? Нет, это просто утверждение неизбежной последовательности событий. Миряне тоже последовательны, как я полагаю; они впитают все, что вы сможете им предложить, заберут у вас вашу работу, а потом вас же и обзовут старыми развалинами. В конце концов они станут вас полностью игнорировать. И это ваша собственная вина. Библия, которую я вам дал, должна быть вполне достаточной для вас. Теперь вы только сможете сделать должные выводы из своего вмешательства.

Он говорил в шутливом тоне, но его предсказания были неприятно близки к опасениям самого дома Пауло. Аббат опечалился.

– Не обращай внимания на то, что я тут изрекал, – произнес отшельник. – Я не рискну сказать правду, пока не увижу вашего хитрого устройства или не взгляну на этого дона Таддео, который, между прочим, тоже заинтересовал меня. Если хочешь получить от меня толковый совет, подожди, пока я не исследую сущность новой эры более детально.

– Да, но ты не сможешь увидеть лампу – ты же никогда не приходишь в аббатство.

– Я не выношу вашей отвратительной стряпни.

– И ты не сможешь встретить дона Таддео, так как он поедет другой дорогой. Если ты собираешься исследовать сущность новой эры уже после ее рождения, то не будет ли слишком поздно предсказывать это рождение?

– Чепуха. Исследовать чрево, в котором зреет будущее, опасно для младенца. Я буду ждать, а затем я смогу сказать, что новая эра родилась, а то, чего жду я – нет.

– Какая веселенькая перспектива! Так чего же ты ждешь?

– Того, кто крикнул мне однажды…

– Что крикнул?

– «Иди!»

– Какой вздор!

– Хммм-хннн! Говоря по правде, я не очень надеюсь на то, что Он придет, но я приговорен к ожиданию и, – он пожал плечами, – я жду.

На мгновение его сверкающие глаза превратились в две узкие щелки, он подался вперед с неожиданным пылом.

– Пауло, приведи этого дона Таддео к подножию горы.

Аббат отшатнулся в притворном ужасе.

– Неотвязный пилигрим! Пугало для послушников! Я пришлю к тебе Поэта-Эй, ты! – пусть он явится к тебе и останется навсегда. Привести дона к твоему логову! Видано ли такое тяжкое оскорбление!

Беньямин снова пожал плечами.

– Ладно. Забудь, о чем я тебя просил. Будем надеяться, что на этот раз дон будет на нашей стороне, а не с теми, другими.

– Другими, Беньямин?

– Манасом, Киром, Навуходоносором, фараоном, Цезарем, Ханеганом Вторым… Я должен продолжать? Самуил предостерегал нас от них, когда давал их нам. Когда у них есть несколько умных людей, которые связаны необходимостью служить им, они становятся еще более опасными, чем обычно. Вот и все, что я могу тебе посоветовать.

– Ладно, Беньямин, я сегодня получил от тебя столько, что мне хватит этого на последующие пять лет, так что…

– Оскорбляй меня, трави меня, гони меня…

– Прекрати. Я ухожу, старик. Уже поздно.

– Разве? А как твое преподобное чрево выдержит поездку верхом?

– Мой живот?

Дом Пауло остановился, проверяя свое состояние, и нашел, что чувствует себя лучше, чем когда-либо за последние несколько недель.

– Он почти в порядке, – удивился он. – Странно, ведь твои слова не столько лечат, сколько ранят.

– Правда… Эль Шадам милосерден, но он также и справедлив.

– Оставайся с богом, старик. После того, как брат Корнхауэр заново изобретет летающую машину, я пошлю на ней послушников, чтобы они бросали в тебя камни.

Они нежно обнялись. Старый еврей проводил его до уступа горы. Аббат спустился вниз, к дороге и направился в свое аббатство, а Беньямин все стоял, укутанный в молитвенное покрывало, чья тонкая выработка резко контрастировала с грубой холстиной набедренной повязки. Дом Пауло мог еще некоторое время видеть его в свете заходящего солнца – его тощая фигура выделялась на фоне сумеречного неба, когда он кланялся и шептал молитву над пустыней.

– Memento, Domini, omnium famulorum tuorum97, – прошептал аббат в ответ и добавил. – И пусть он в конце концов выиграет в ножички стеклянный глаз Поэта.

17

– А, – проворчал он. – Это ты! Я думал, ты уже умер. Что ты здесь делаешь?

– Я привез назад твое промотанное имущество, Беньямин, – ответил дом Пауло. Он дернул за веревку, и из-за пони выбежала синеголовая коза. Она заблеяла и, увидев отшельника, натянула привязь. – И… я подумал, что пора уже навестить тебя.

– Это животное принадлежит Поэту, – проворчал отшельник. – Он честно выиграл эту тварь, хотя и пытался плутовать. Верни ее ему. И позволь мне дать тебе совет: не вмешивайся в мирские плутни, они тебя не касаются. Будь здоров.

Он повернулся в сторону высохшего ручья.

– Постой, Беньямин. Возьми свою козу, а то я отдам ее крестьянам. Я не хочу, чтобы она бегала по аббатству и блеяла в церкви.

– Это не коза, – возразил отшельник. – Это животное, которое видел наш пророк, и оно было создано для того, чтобы на нем скакала верхом женщина. Рекомендую тебе проклясть ее и отвести в пустыню. Или ты не видишь, что у нее раздвоенные копыта и она жует жвачку.

Он снова двинулся прочь.

Улыбка аббата поблекла.

– Беньямин, ты и впрямь собираешься снова забраться на свою гору, даже не сказав «привет» старому другу?

– Привет, – бросил старый еврей и, негодуя, пошел дальше. Сделав несколько шагов, он остановился и бросил взгляд через плечо.

– Не прикидывайся, будто тебя это задевает, – сказал он. – Прошло пять лет, пока ты соизволил навестить меня, «старый друг». Ха!

– Так вот в чем дело! – пробормотал аббат. Он спешился и поспешил за старым евреем. – Беньямин, Беньямин, я давно хотел прийти, но был очень занят.

Отшельник остановился.

– Ладно, Пауло, раз ты уж здесь… – Неожиданно он рассмеялся и обнял аббата.

– Все в порядке, старый брюзга, – сказал отшельник.

– Это я-то брюзга?

– Ладно, я согласен, что у меня тоже есть причуды. Последнее столетие было для меня очень тяжелым.

– Я слышал, что ты кидал камни в послушников, которые приходили сюда, чтобы провести в пустыне великопостные дни. Это правда? – Он посмотрел на отшельника с мягким упреком.

– Только гальку.

– Замшелый старый сухарь!

– Ладно-ладно, Пауло. Один из них однажды принял меня за моего дальнего родственника по имени Лейбович. Он подумал, будто я послан для того, чтобы передать ему некое послание… да и другие ваши прохвосты так думали. Я не хотел, чтобы это случилось опять, поэтому я иногда кидал в них галькой. Ха! Я не хотел, чтобы меня опять приняли за этого моего родственника, поскольку он прервал всякие отношения со мной.

Священник посмотрел на него с недоумением.

– За кого он тебя принял? За святого Лейбовича? Брось, Беньямин! Ты зашел слишком далеко.

Беньямин повторил слегка нараспев:

– Принял меня за моего дальнего родственника по имени Лейбович, поэтому я и кидал в него галькой!

Дом Пауло был в полном замешательстве.

– Святой Лейбович умер двенадцать столетий назад. Как мог… – Он оборвал фразу и внимательно посмотрел на старого отшельника.

– Ладно, Беньямин, давай не будем снова заводить этот дикий разговор. Ты не мог прожить двенадцать сто…

– Чепуха! – прервал его старый еврей. – Я вовсе не говорю, что прошло двенадцать столетий. Это было всего шестьсот лет тому назад. Много позже того времени, когда умер ваш святой. Вот почему это было так нелепо. Конечно, в те времена ваши послушники были куда набожнее и легковернее. Я помню, его звали Франциск. Бедный парень. Позднее я похоронил его. Передай в Новый Рим, где его можно откопать. Тогда вы получите его скелет.

Аббат, пробираясь сквозь заросли москитовых деревьев к колодцу и ведя за собой лошадь и козу, с изумлением смотрел на старика. «Франциск? – удивился он. – Это, должно быть, благородный Франциск Джерард из Юты. Тот, которому пилигрим указал однажды место старого убежища, так было дело… но это было еще до того, как на этом месте возник поселок около шести столетий тому назад, а теперь этот старикан заявляет, что он сам и был этим пилигримом?» Иногда аббат удивлялся, откуда Беньямин знает столько всякого из истории аббатства, что может сочинять настолько правдоподобные сказки. От Поэта, наверное.

– Это было еще в те времена, когда я занимался другим делом, – продолжал старый еврей. – Думаю, такую ошибку можно понять.

– Занимался другим делом?

– Я был странником.

– И ты надеешься, что я поверю в эту чепуху?

– Хммм-хннн! Поэт, например, верит мне.

– Конечно. Поэт ни за что не поверил бы, что благородный Франциск встретил святого. Ведь это было бы сверхъестественным. Поэт скорее поверил бы, что он встретил тебя самого… шестьсот лет тому назад. Совершенно естественное объяснение.

Беньямин криво усмехнулся. Пауло наблюдал, как он опустил дырявую деревянную чашку в колодец, опорожнил ее в свой мех и опустил снова, чтобы набрать еще воды. Источник был живым и полноводным по той же, вызывающей некоторый страх причине, что и источник памяти старого еврея. «Но воистину ли неведом этот источник? Может, он просто играет с нами», – размышлял настоятель. Не считая его заблуждения насчет того, что он старше самого Мафусаила, старый Беньямин Элеазар выглядел вполне нормально при его образе жизни.

– Выпьешь? – предложил отшельник, протягивая чашку. Аббат пожал плечами, но принял чашку, чтобы не обидеть отшельника, и залпом выпил темноватую жидкость.

– Не очень хороша? – спросил Беньямин, разглядывая его. – Сам я ее не пью. – Он похлопал по меху. – Это для животных.

Аббату показалось, что у него ком застрял в горле.

– Ты изменился, – сказал Беньямин, все еще разглядывая его. – Ты стал тощим и бледным, как сыр.

– Я болел.

– Ты и сейчас выглядишь больным. Поднимемся наверх, в мою лачугу, если подъем не слишком утомит тебя.

– Со мной уже все в порядке. Я себя неважно чувствовал недавно, и наш врач посоветовал мне отдохнуть. Ха! Если бы мы не ждали приезда важного гостя, я бы даже не обратил на это внимания. Но он приезжает, и я должен отдохнуть: прием будет утомительным.

Они поднимались по высохшему руслу. Беньямин оглянулся назад, усмехнулся и покачал головой.

– Проехать верхом по пустыне десять миль – это отдых?

– Для меня это отдых. И мне очень хотелось увидеть тебя, Беньямин.

– Что будут говорить в поселке? – насмешливо спросил старый еврей. – Они подумают, что мы примирились друг с другом, а это повредит и твоей и моей репутации.

– Наши репутации никогда не ценились слишком высоко, не правда ли?

– Правда, – согласился Беньямин и добавил многозначительно: – до сих пор.

– Все еще ждешь, старый еврей?

– Конечно, – огрызнулся отшельник.

Подъем показался аббату утомительным. Дважды он останавливался, чтобы отдохнуть. Пока они добрались до ровной площадки, он совсем обессилел и вынужден был опираться на тощего отшельника, чтобы не упасть. Медленный огонь разгорался у него в груди, предостерегая от дальнейшей перегрузки, но сильный спазм, терзавший его раньше, прошел.

Клочки шерсти синеватой козы-мутанта пролетали мимо него и исчезали среди разрозненных москитовых деревьев. К удивлению, вершина столовой горы была больше покрыта растительностью, чем ее подножие, хотя никаких источников влаги не было видно.

– Вот это, Пауло, дорога к моему особняку.

Лачуга старого еврея состояла из одной комнаты без окон, стены ее были сложены просто из камней, без раствора, и через щели она продувалась насквозь. Крыша состояла из зыбкого ряда палок, большинство из которых было сломано, а палки были покрыты грудой мусора, соломой и козьими шкурами. На широком плоском камне, установленном на невысоком столбе рядом с дверью, была надпись на древнееврейском:95

Размер букв и явная попытка саморекламы заставили аббата улыбнуться и спросить:

– Что это означает, Беньямин? Или это сделано для привлечения торговцев?

– Ха… что это означает? Это означает: «Шатры поставлены здесь».

Аббат недоверчиво фыркнул.

– Ладно, можешь сомневаться. Но если ты не веришь тому, что написано здесь, то нечего надеяться, что ты поверишь тому, что написано с другой стороны камня.

– Обращенной к стене?

– Именно, обращенной к стене.

Столб был установлен близко к порогу, так что между плоским камнем и стеной лачуги был зазор всего в несколько дюймов. Пауло наклонился пониже и, прищурившись, заглянул в узкую щель. Понадобилось время, чтобы разобрать на тыльной стороне камня надпись, сделанную буквами меньшего размера96:

– Ты когда-нибудь переворачиваешь камень?

– Переворачиваю камень? Ты думаешь, я сумасшедший? В такое-то время?

– Что же означает эта надпись на тыльной стороне?

– Хммм-хннн! – протянул отшельник, уклоняясь от ответа. – Но продолжай, ты, который не может прочесть надпись с тыльной стороны.

– Но прямо перед надписью находится стена.

– Она всегда была, разве не так?

Священник вздохнул.

– Ладно, Беньямин, я знаю, что ты велел написать «у входа и на дверях» твоего дома. Но только ты мог додуматься повернуть надпись лицом вниз.

– Лицом внутрь, – поправил отшельник. – До тех пор, пока шатры не будут восстановлены в Израиле… Но давай не будем дразнить друг друга, пока ты не отдохнешь. Я дам тебе молока, и ты расскажешь мне об этом госте, который тебя так беспокоит.

– В моей фляжке есть немного вина, если хочешь, – сказал аббат, с облегчением повалившись на груду шкур. – Но мне бы не хотелось говорить о доне Таддео.

– Да? Так вот это кто…

– Ты слышал о доне Таддео? Скажи мне, как ты ухитряешься всегда знать все и о всех, не покидая этой горы?

– Кто-то слышит, кто-то видит, – насмешливо ответил отшельник.

– Скажи мне, что ты о нем думаешь?

– Я не встречался с ним. Но я думаю, что он обернется болью. Болью рождения, вероятно, но болью.

– Болью рождения? Ты действительно веришь, будто мы идем к новому Возрождению, как говорят некоторые?

– Хммм-хннн…

– Перестань ухмыляться так таинственно, старый еврей, и сообщи мне свое мнение. Ты просто обязан его иметь. Оно у тебя всегда было. Почему так трудно завоевать твое доверие? Разве мы не друзья?

– Некоторым образом, некоторым образом. Но между нами есть кое-какие разногласия.

– Какое отношение имеют наши разногласия к дону Таддео и к Возрождению, которое мы оба с нетерпением ждем? Дон Таддео – светский ученый, он весьма далек от наших разногласий.

Беньямин красноречиво пожал плечами.

– «Разногласия… светский ученый», – повторил он, выплевывая слова, как яблочные семечки. – Определенные люди называли меня «светским ученым» в разные времена, а порой за это сажали на кол, побивали камнями и сжигали на кострах.

– Но ведь ты никогда…

Священник остановился, сурово нахмурившись. Опять это безумие. Беньямин с подозрением смотрел на него, и от его улыбки продирал озноб. «Сейчас, – подумал аббат, – он смотрит на меня так, будто я один из тех, неких бесформенных „тех“, которые привели его в это уединение. Сажали на кол, побивали камнями и сжигали на кострах? Или его „я“ означает „мы“, как в псалме „Я, мой народ“?»

– Беньямин, я – Пауло. Торквемада мертв. Я родился больше семидесяти лет тому назад и скоро умру. Я люблю тебя, старик, и когда ты смотришь на меня, я хочу, чтобы ты видел только Пауло из Пекоса, а не кого-то другого.

На мгновение Беньямин дрогнул, глаза его повлажнели.

– Я иногда… забываю…

– Иногда ты забываешь, что Беньямин – это только Беньямин, а не весь Израиль!

– Никогда! – закричал отшельник, его глаза снова загорелись, – За тридцать два столетия я… – он остановился и крепко сжал губы.

– Почему? – прошептал аббат почти с благоговением. – Почему ты принимаешь бремя всех людей и бремя их прошлого на себя одного?

Глаза отшельника на миг тревожно вспыхнули, но он проглотил готовый вырваться крик и закрыл лицо руками.

– Ты ловишь рыбу в мутной воде…

– Прости меня.

– Бремя… оно возложено на меня другими. – Он медленно отвел руки. – Мог ли я не принять его?

Аббат затаил дыхание. Некоторое время в лачуге не было слышно ничего, кроме ветра. «На этом безумии лежит печать божественности! – подумал дом Пауло. – В наше время еврейская община рассеяна редкими группами. Беньямин, вероятно, пережил своих детей или каким-то иным образом стал изгнанником. Этот старый израильтянин мог странствовать годами, не встречая никого из своих соплеменников. Наверное в своем одиночестве он пришел к молчаливому убеждению, что он последний, единственный. И, будучи последним, он перестал быть Беньямином и стал Израилем. И в его душе вся пятитысячелетняя история превратилась в историю его собственной жизни. Его „я“ превратилось в величественное „мы“.

«Но и я также, – думал дом Пауло, – являюсь членом некоего единства, частью некоей общности и непрерывности. Я тоже презираем миром. Правда, для меня еще ясно различие между моим „я“ и народом. А для тебя, старый еврей, это различие как-то затуманилось. Бремя возложено на тебя другими? И ты принял его? Сколько же оно должно весить? И сколько бы оно весило, если бы я принял его? Он подставил под него плечи и попытался поднять, чтобы определить его вес. Я – христианский монах и священник, и я, следовательно, отвечаю перед Богом за все действия и дела каждого монаха и священника, который дышал и ходил по земле со времени Иисуса Христа, так же, как и за мои собственные действия. – Он вздрогнул и помотал головой. – Нет-нет. Она раздавит хребет, эта ноша. Она не под силу никакому человеку, спаси нас Христос. Быть проклятым за свою веру – уже достаточное бремя. Можно сносить проклятия, но тогда… следует ли принять бессмысленность, стоящую за проклятиями, бессмысленность, которая заставляет одного отвечать не только за себя, но также и за каждого представителя его расы или веры, как за свои собственные? Принять это так же, как пытается это сделать Беньямин?

Нет, нет».

И еще собственная вера дома Пауло говорила ему, что бремя всегда есть, что оно было еще со времен Адама… и бремя это налагается дьяволом-искусителем. «Человек! Человек!» – призывает каждый, отчитываясь за дела всех с самого начала. Бремя возложено на каждое поколение еще до его рождения, бремя первородного греха. Пусть глупец оспаривает его. Тот же глупец с великим восторгом принимает другое наследие – наследие родовой славы, добродетели, торжества и благородства, которое делает его «отважным и великодушным по праву рождения», и при этом не выказывает никакого протеста, – мол, он не сделал ничего, чтобы заслужить это наследство, кроме того, что родился человеком. Этот протест оставляется для получаемого в наследство бремени, которое делает его «виновным и отверженным по праву рождения»; чтобы не слышать этого приговора, он старается плотнее закрыть уши. Бремя, несомненно, тяжелое. Его вера говорила ему также, что это бремя будет снято с него тем, чья фигура свисала с креста над алтарем, хотя печать бремени все еще витала над ним. Печать эта была более легким ярмом по сравнению с полным весом первородного проклятия. Он не мог заставить себя сказать об этом старику, хотя старик и так уже знал, что он верит в это. Беньямин искал иного. И последний старый еврей одиноко сидел на горе и искупал грехи Израиля, и ждал Мессию, и ждал, и ждал, и…

– Господи, благословляю тебя за храброго глупца. Даже мудрого глупца.

– Хмм-хнн! «Мудрого глупца»! – передразнил отшельник. – Ты ведь всегда специализировался на парадоксах и таинствах, не так ли, Пауло? Если вещь не находится в противоречии с самой собой, она тебя не интересует, ведь правда? Ты хочешь отыскать таинственность в ясности, жизнь в смерти, мудрость в глупости. Иногда все это проявляется сходным образом.

– Чувствовать ответственность – это мудро, Беньямин. Думать, что ты можешь нести это бремя один – глупо.

– Но не безумно?

– Вероятно, немного безумно. Но это смелое безумие.

– Тогда я выдам тебе небольшую тайну. Я всегда знал, что не могу нести его, еще тогда, когда Он приказал мне идти. Но разве мы говорим об одном и том же?

Аббат пожал плечами.

– Ты называешь это бременем Избрания. Я назвал бы это бременем первородного греха. В обоих случаях подразумевается та же самая ответственность, хотя мы имеем в виду разные ее толкования и сильно расходимся в словах, вернее в смысле, который мы вкладываем в них, хотя на самом-то деле его там вовсе нет. Это нечто, что предполагается в мертвом молчании души.

Беньямин тихо засмеялся.

– Ладно, я рад слышать, что ты хотя бы допускаешь его существование, даже если, как вы утверждаете, это то, что никогда не было высказано.

– Прекрати насмехаться, ты, порочный человек.

– Ты слишком многословен, защищая свою троицу, хотя Он никогда не нуждался в такой защите, до тех пор, пока ты не получил его от меня в виде Единого. А?

Священник покраснел, но ничего не сказал.

– Вот тут! – взвизгнул Беньямин, прыгая вверх и вниз. – Я заставил тебя однажды искать доводы! Ха! Ладно, это пустяки. Я сам использую всего несколько слов, но я никогда не уверен полностью в том, что Он и я имеем в виду одно и то же. Я полагаю, что ты не заслуживаешь осуждения… с тремя легче запутаться, чем с одним.

– Старый богохульный кактус! Я действительно хочу узнать твое мнение о доне Таддео и обо всей этой заварухе.

– Почему ты интересуешься мнением бедного старого анахорета?

– Потому, Беньямин Элеазар бар Иошуа, что хотя все эти годы ожидания Того, кто еще не пришел, не прибавили тебе мудрости, но они, по крайней мере, сделали тебя проницательным.

Старый еврей закрыл глаза, обратил свое лицо к потолку и хитро улыбнулся.

– Можешь меня оскорблять, – сказал он насмешливо, – можешь поносить меня, травить собаками, гнать меня, но… ты знаешь, что я тебе скажу?

– Ты скажешь мне: «Хммм-хннн»!

– Нет, я скажу: «Он уже здесь». Однажды я мельком увидел Его.

– Что? О ком ты говоришь? О доне Таддео?

– Нет! Кроме того, я не стану пророчествовать, Пауло, если ты толком не скажешь, что тебя беспокоит.

– Ну, все это началось с лампы брата Корнхауэра.

– Лампы? А-а, да, Поэт говорил о ней. Он предсказал, что она не будет работать.

– Поэт ошибся, как всегда. Так мне сказали. Сам я не присутствовал при испытании.

– И она заработала? Великолепно! И что же дальше?

– Я растерялся. Как близко мы стоим к краю пропасти? Или к берегу? Электрический ток в подвале. Ты хоть представляешь, как много изменилось в мире за последние два столетия?

Вскоре священник уже подробно рассказывал о своих опасениях, а отшельник, восстановитель шатров, терпеливо слушал его, пока солнце не начало просачиваться сквозь щели в западной стене, рисуя в пыльном воздухе яркие стрелы.

– Со времен гибели последней цивилизации Книга Памяти была нашей главной заботой, Беньямин. И мы хранили ее. Но теперь я чувствую себя в положении сапожника, который пытается продавать башмаки в селении сапожников.

Отшельник улыбнулся.

– И это возможно, если он изготавливает какие-то особенно хорошие башмаки.

– Я боюсь, что светские ученые уже превосходят нас.

– Тогда оставь башмачное ремесло, иначе будешь разорен.

– Возможно, придется, – согласился аббат. – Но все-таки думать так неприятно. Двенадцать столетий мы были крохотным островком в огромном океане тьмы. Сохранение Книги Памяти было неблагодарным делом, но священным, как мы думали. Это всего лишь наше мирское занятие, но мы всегда были книгоношами и запоминателями, и трудно поверить, что эта работа вскоре будет окончена и станет бесполезной. Я никак не могу в это поверить.

– Поэтому ты пытаешься взять верх над другими «сапожниками», поставив в своем подвале это хитрое устройство?

– Я должен признать, что это выглядит именно таким образом…

– А что ты собираешься сделать потом, чтобы сохранить превосходство над светскими учеными? Построить летающую машину? Или воссоздать счетную машину? Или, может быть, переплюнешь их, прибегнув к метафизике?

– Ты стыдишь меня, старый еврей? Ты знаешь, что мы в первую очередь монахи Христа, и такие вещи должны делать другие.

– Я вовсе не стыжу тебя. Я не вижу ничего несообразного в том, что монахи Христа построят летающий аппарат, хотя им подобало бы построить молитвенную машину.

– Негодяй! Я наношу вред своему ордену, делясь с тобой секретными сведениями.

Беньямик самодовольно усмехнулся.

– Я не испытываю к тебе сочувствия. Книги, которые вы сохранили, могут быть весьма почтенного возраста, но они были написаны мирянами, и вы не имеете права делать своей главной задачей вмешательство в их дела.

– О, теперь ты начал пророчествовать!

– Вовсе нет. «Скоро взойдет солнце» – разве это пророчество? Нет, это просто утверждение неизбежной последовательности событий. Миряне тоже последовательны, как я полагаю; они впитают все, что вы сможете им предложить, заберут у вас вашу работу, а потом вас же и обзовут старыми развалинами. В конце концов они станут вас полностью игнорировать. И это ваша собственная вина. Библия, которую я вам дал, должна быть вполне достаточной для вас. Теперь вы только сможете сделать должные выводы из своего вмешательства.

Он говорил в шутливом тоне, но его предсказания были неприятно близки к опасениям самого дома Пауло. Аббат опечалился.

– Не обращай внимания на то, что я тут изрекал, – произнес отшельник. – Я не рискну сказать правду, пока не увижу вашего хитрого устройства или не взгляну на этого дона Таддео, который, между прочим, тоже заинтересовал меня. Если хочешь получить от меня толковый совет, подожди, пока я не исследую сущность новой эры более детально.

– Да, но ты не сможешь увидеть лампу – ты же никогда не приходишь в аббатство.

– Я не выношу вашей отвратительной стряпни.

– И ты не сможешь встретить дона Таддео, так как он поедет другой дорогой. Если ты собираешься исследовать сущность новой эры уже после ее рождения, то не будет ли слишком поздно предсказывать это рождение?

– Чепуха. Исследовать чрево, в котором зреет будущее, опасно для младенца. Я буду ждать, а затем я смогу сказать, что новая эра родилась, а то, чего жду я – нет.

– Какая веселенькая перспектива! Так чего же ты ждешь?

– Того, кто крикнул мне однажды…

– Что крикнул?

– «Иди!»

– Какой вздор!

– Хммм-хннн! Говоря по правде, я не очень надеюсь на то, что Он придет, но я приговорен к ожиданию и, – он пожал плечами, – я жду.

На мгновение его сверкающие глаза превратились в две узкие щелки, он подался вперед с неожиданным пылом.

– Пауло, приведи этого дона Таддео к подножию горы.

Аббат отшатнулся в притворном ужасе.

– Неотвязный пилигрим! Пугало для послушников! Я пришлю к тебе Поэта-Эй, ты! – пусть он явится к тебе и останется навсегда. Привести дона к твоему логову! Видано ли такое тяжкое оскорбление!

Беньямин снова пожал плечами.

– Ладно. Забудь, о чем я тебя просил. Будем надеяться, что на этот раз дон будет на нашей стороне, а не с теми, другими.

– Другими, Беньямин?

– Манасом, Киром, Навуходоносором, фараоном, Цезарем, Ханеганом Вторым… Я должен продолжать? Самуил предостерегал нас от них, когда давал их нам. Когда у них есть несколько умных людей, которые связаны необходимостью служить им, они становятся еще более опасными, чем обычно. Вот и все, что я могу тебе посоветовать.

– Ладно, Беньямин, я сегодня получил от тебя столько, что мне хватит этого на последующие пять лет, так что…

– Оскорбляй меня, трави меня, гони меня…

– Прекрати. Я ухожу, старик. Уже поздно.

– Разве? А как твое преподобное чрево выдержит поездку верхом?

– Мой живот?

Дом Пауло остановился, проверяя свое состояние, и нашел, что чувствует себя лучше, чем когда-либо за последние несколько недель.

– Он почти в порядке, – удивился он. – Странно, ведь твои слова не столько лечат, сколько ранят.

– Правда… Эль Шадам милосерден, но он также и справедлив.

– Оставайся с богом, старик. После того, как брат Корнхауэр заново изобретет летающую машину, я пошлю на ней послушников, чтобы они бросали в тебя камни.

Они нежно обнялись. Старый еврей проводил его до уступа горы. Аббат спустился вниз, к дороге и направился в свое аббатство, а Беньямин все стоял, укутанный в молитвенное покрывало, чья тонкая выработка резко контрастировала с грубой холстиной набедренной повязки. Дом Пауло мог еще некоторое время видеть его в свете заходящего солнца – его тощая фигура выделялась на фоне сумеречного неба, когда он кланялся и шептал молитву над пустыней.

– Memento, Domini, omnium famulorum tuorum97, – прошептал аббат в ответ и добавил. – И пусть он в конце концов выиграет в ножички стеклянный глаз Поэта.

17

– Я могу сказать вам со всей определенностью: война будет, – говорил посланник Нового Рима. – Все силы Ларедана направлены к Равнине. Бешеный Медведь ушел из своего лагеря. По всей Равнине происходят кавалерийские стычки – это обычная тактика язычников. Но государство Чиахуахуа угрожает Ларедану с юга. Так что Ханеган готов послать войска Тексарканы к Рио-Гранде – чтобы помочь «защитить» границу. С полного одобрения Ларедана, конечно.