Страница:

Обитель основал первый московский князь Даниил на месте нынешнего Данилова монастыря. Но уже около 1330 года великий князь Иван Калита счел нужным перенести монастырь на Боровицкий холм, в Кремль, после чего его стали называть Великокняжеским и Дворцовым. Иван III предпочитает снова вынести обитель из Кремля, и около 1466 года ей отводится место на Васильцовском или Васильцевском Стане, на высоком берегу Москвы-реки, рядом со двором Сарских и Подонских епископов – отсюда название «Спас на Новом».

В 1491–1497 годах здесь, вблизи Крутиц, возводится каменное здание обители. С избранием на престол Романовых монастырь приобретает значение «царской комнаты», «Великой», «Пресловутой», «Первостатейной». Родовая усыпальница Романовых-Юрьевых-Захарьиных, где покоились древнейшие их представители. В 1687 году насчитывалось более семидесяти их гробниц. Здесь же находились могилы их родственников – князей Сицких, Ярославских, Оболенских, а также Трубецких, Троекуровых, Катыревых-Ростовских, Шестуновых, царевичей Сибирских, князей Куракиных, Гагариных, Дашковых, Волынских, Бутурлиных, Еропкиных, Новосильцевых.

Понятие «царский» давало монастырю множество привилегий по суду и имуществу. Его настоятели получали отличия и преимущества по богослужению. Усыпальница Романовых сохранилась в монастырском Спасо-Преображенском соборе, возведенном в 1640-х годах, от которых остаются великолепный резной иконостас и фресковая роспись. Тогда же начинается строительство каменных стен с пятью башнями, которые заменяют ранее существовавшие деревянные и земляные укрепления. Именно благодаря им монастырь мог выполнять свои обязанности сторожи города.

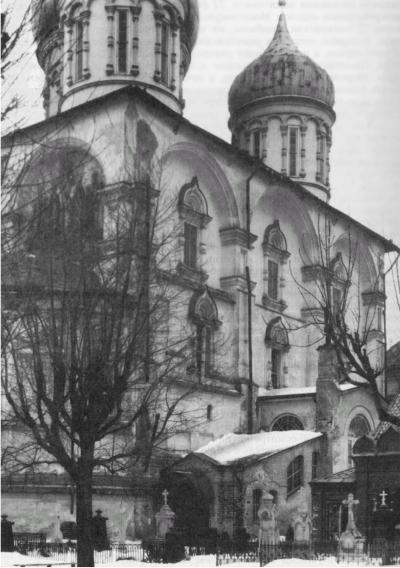

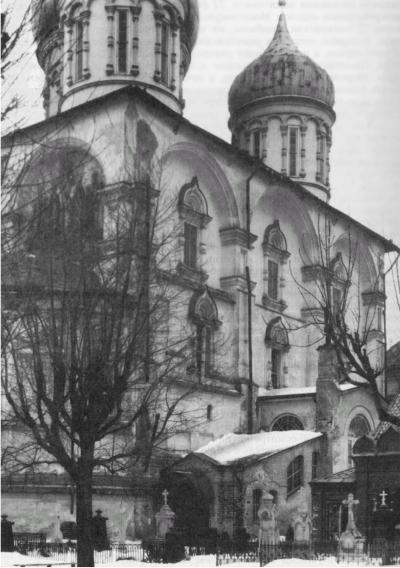

Новоспасский монастырь.

Новоспасский монастырь.

Но временем настоящего расцвета монастыря становится правление царя Алексея Михайловича. Правда, к моменту его прихода к власти здесь уже стояли дошедшие до наших дней палаты патриарха Филарета, к сожалению, полностью перестроенные в XIX столетии, корпуса братских келий (1642–1644), к которым теперь присоединяется трапезная палата с пристроенной к ней в 1670-х годах церковью Покрова и Хлебодарная палата (1677–1678). В 1647 году в монастырь была перенесена из города Хлынова (Вятки) чудотворная икона Нерукотворенного Спаса.

Новоспасский монастырь в истории русской церкви и государства – это прежде всего патриарх Никон, начало его придворной карьеры и обретения власти. Крестьянский парень из села Вельдеманова Княгининского уезда Нижегородской губернии бежал из дома в Макарьев-Желтоводский монастырь, где усиленно занялся чтением книг и образованием. Однако отцу удалось хитростью выманить его из обители и вернуть домой, где Никиту (мирское имя Никона) ждала женитьба. После смерти родителя Никита принял священнический сан и получил приход в Москве.

Почти одновременная смерть троих его малолетних детей настолько потрясла Никиту, что он уговорил жену вместе с ним постричься в монастырь. Никита ушел на Белое озеро и там тридцати лет от роду принял монашество под именем Никона. Поссорившись с настоятелем – Никона всегда отличал крутой и неуступчивый нрав, – из-за способа хранения собранных в виде подаяния денег, строптивый монах бежал в Кожеозерский монастырь около Каргополя, поселился на уединенном острове и через некоторое время был избран в игумены.

В 1646 году игумен Никон, по обычаю, отправился в Москву с поклоном к царю, понравился юному Алексею Михайловичу и был посвящен в архимандриты Новоспасского монастыря. Алексей Михайлович часто приезжал в обитель молиться на могилах предков, и это способствовало его сближению с Никоном. Последовало царское распоряжение архимандриту Новоспасскому каждую пятницу приезжать в царский дворец для беседы, что Никон стал использовать для ходатайств за обиженных и угнетенных.

Такой порядок очень понравился царю, и Алексей Михайлович поручил Никону принимать просьбы от всех челобитчиков, искавших царского суда и справедливости. В Новоспасский монастырь стали стекаться толпы ищущих правосудия, а архимандрит снискал всеобщую любовь. В 1648 году Никон был возведен в сан митрополита Новгородского и стал проводить идеи московских ревнителей благочестия, к числу которых относились духовник царя Стефан Вонифатьев и многие будущие враги Никона, начиная с протопопа Аввакума. Все они стремились восстановить более живое общение духовных пастырей с паствой.

Никон стал произносить проповеди, что было новостью. Он запретил в своей епархии «многогласие», когда разные части службы отправлялись одновременно разными голосами для ускорения, «хомовое» или «раздельноречное пение», уродливо растягивавшее слова. Благодаря Никону наряду со славянским появилось в богослужениях пение на греческом языке. По словам современников, «на славу прибрав клиросы предивными певчими и гласы преизбранными», именно Никон устроил по киевскому и греческому образцу «пение одушевленное, паче органа бездушного». Впервые услышав такое пение у Никона, Алексей Михайлович немедленно ввел его в придворной церкви. По мысли Никона, многогласие и «порченное» пение были запрещены повсеместно Московским патриархом Иосифом.

На испрашиваемые у царя средства Никон устраивает в Новгороде богадельни, а во время голода раздачу пищи бедным. И тем не менее здесь митрополит не пользуется любовью из-за предоставленного ему царем права и обязанности наблюдать за мирским управлением. По разным поводам в городе постоянно вспыхивали бунты, во время одного из которых Никон был жестоко избит мятежниками. Алексей Михайлович принял сторону Никона, которого называл в письмах «великим солнцем сияющим», «избранным крепкостоятельным пастырем», «возлюбленником своим и содружебником». Но увидев, что строгость не дает результатов, Никон сам просил царя о прощении мятежников.

Собор Спаса Преображения Новоспасского монастыря. Фото 1920-х гг.

Собор Спаса Преображения Новоспасского монастыря. Фото 1920-х гг.

После смерти патриарха Иосифа в 1652 году Никон по желанию Алексея Михайловича был избран в патриархи.

В конце XVII века в соборном храме появляется чрезвычайно интересная роспись. Это изображение древних философов, общей и русской истории в лицах и картинах, родословное древо российских государей, кончая Федором Иоанновичем, и портреты Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Ризница монастыря была полна царскими вкладами и вкладами главным образом тех, чьи семьи погребались в его стенах. Об этом свидетельствуют монастырские синодики второй половины XVII века. Среди настоятелей монастыря были такие известные церковники, как патриархи Иов и Питирим, Амвросий Орнантский, Филарет Дроздов и другие.

Формированию архитектурного ансамбля Новоспасского монастыря в немалой степени способствовали две постройки XVIII века. Это надвратная колокольня архитектора Ивана Жеребцова (1759–1785) и церковь Знамения архитектора Е. С. Назарова (1791–1795). Но в дальнейшем развитие получает только богатейшее монастырское кладбище – к старому присоединяется новое. Для погребений была открыта и Екатерининская церковь.

С Новоспасским монастырем оказалась связанной судьба одного из самых любимых москвичами, талантливейшего актера и певца Николая Лаврова, которого восторженные поклонники готовы были видеть в образе Аполлона на первой квадриге, украсившей фронтон Большого театра.

Усыпальница бояр Романовых в подклете собора Спаса Преображения Новоспасского монастыря.

Усыпальница бояр Романовых в подклете собора Спаса Преображения Новоспасского монастыря.

…Извозчику достаточно было сказать: «На Арбат, к Кокошкину, что у Бориса и Глеба». Последнее не слишком обычное уточнение о церковном приходе объяснялось тем, что директор московской казенной сцены, иначе – Большого и Малого театров, Федор Федорович Кокошкин, совмещавший государственную службу с театральными переводами и режиссурой, слыл самым восторженным театралом. Его родовой дом находился на Воздвиженке, по стороне Крестовоздвиженского монастыря (№ 11 – не сохранился, снесен в 1983 году). Вступив в новую, связанную с театром должность, он поспешил приобрести второе домовладение, прямо через улицу, за церковью Бориса и Глеба (Никитский бульвар, 6, известный москвичам как Соловьиный дом – снесен в 1998 году). Здесь проводились литературные вечера, читки пьес, репетиции, работала типография для печатания театральных программ и афиш, жили наиболее известные и ценимые актеры, как М. Д. Львова-Синецкая, гостями которой бывали А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, И. А. Гончаров, Ф. Кони). Семьдесят романсов было написано А. И. Варламовым, принимавшим в этих стенах Ференца Листа.

Соловьиный дом – это название родилось едва ли не со дня открытия в январе 1825 года вновь отстроенного после пожара начала века Большого театра, где с таким блеском дебютировал до той поры никому не известный певец Николай Лавров. Настоящие театралы предпочитали иное название – «Кокошкинская академия», и судьба того же Лаврова служила лучшим тому обоснованием.

Совершенно случайно Кокошкину довелось услышать во время церковной службы в Новоспасском монастыре молодого певчего, занимавшегося в свои девятнадцать лет мелкой торговлей лесом. Николай Чиркин никакого представления о театре не имел и не обратил внимания на предложение Кокошкина заняться его образованием. А потом в один прекрасный день сам пришел в дом на Арбатской площади и согласился на все условия хозяина. Федор Федорович по своему методу стал готовить юношу к поступлению на сцену. Ни музыкального, ни общего образования у вчерашнего помощника приказчика не было.

Больше года провел Чиркин в Соловьином доме едва ли не взаперти, занимаясь с раннего утра до поздней ночи. В заключение получил более благозвучную фамилию – Лавров и появился перед зрителями во время торжественного открытия Большого театра.

Начинал с драматических спектаклей. И если самого Кокошкина отличала любовь к классической трагедии, выспренний стиль, у Лаврова все было наоборот. Он – сама простота и естественность на сцене. Лавров превосходно играл Шекспира и был первым исполнителем роли Мельника в драматической постановке пушкинской «Русалки». Он постоянный партнер Михаила Щепкина, Надежды Репиной, Павла Мочалова, супругов Сабуровых, Булахова. Современники согласно утверждали, что в жанровых ролях Лавров мог потягаться с самим Михайлой Семеновичем.

Не меньшие восторги вызывал и голос Лаврова. Заезжие итальянские знаменитости писали о его необычайно широком диапазоне: он пел партии от теноровых до басовых, и мало кому удавалось слышать второй такой богатейший бас профундо. Для Лаврова писали многие композиторы, и в одном только архиве Алябьева сколько переписано пушкинских строк с неизменной пометкой «Для Лаврова»: «Мой друг, забыты мной следы минувших лет. И младости моей мятежное теченье. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, Что было мне дано в печаль и в наслажденье, Что я любил, что изменило мне…»

Новоспасский монастырь.

Новоспасский монастырь.

В 1840 году Лаврову предстояло исполнить в благотворительном концерте гимн Александра Алябьева «Москве благотворительной» для голоса с хором и оркестром. Буквально в канун концерта не стало 35-летнего певца, скончавшегося во время спектакля. Его смерть потрясла московских театралов. В знак траура исполнение гимна Алябьева было отложено на год. Но через год гимн прозвучал вместе с еще одним алябьевским произведением – «Песнью на смерть Лаврова» на стихи поэта Семена Стромилова. А поминальная литургия была отслужена в соборе Новоспасского монастыря.

В канун Первой мировой войны монастырь носил название Новоспасского первоклассного ставропигиального. Его настоятелем был епископ Евфимий, наместником архимандрит Игнатий, ризничим иеромонах Василий, благочинным иеромонах Парфен. На покое здесь жили епископы Владимир и Василий. Из одиннадцати монахов трое жили на покое. Кроме того, обитель имела семерых иеродьяконов. Службы в Новоспасском монастыре до конца отличались исключительны порядком, благолепием и пением, собирая в полном смысле слова всю Москву.

Андроников монастырь

В городских документах Москвы кануна Первой мировой войны для Спасо-Андрониевского, как он в них назван, монастыря нашлось всего несколько строк. Настоятель Сильвестр, казначей игумен Платон, благочинный иеромонах Алексий, семеро иеромонахов, четыре иеродьякона, один монах, один письмоводитель из мирян и регент, хорошо известный в Москве А. Болховитинов, – здешнее пение славилось на весь город. И ни слова о том, что похоронены в его стенах два великих для русской культуры человека – Андрей Рублев и основатель русского драматического театра Федор Волков. К тому же не только в то время, но и до наших дней сохранились здесь древнейшие из каменных сооружений города. Андроникова Спаса Нерукотворного обитель почему-то выпала из круга внимания и исследователей, и просто любопытствующих.

Между тем основан был этот монастырь на берегу Яузы по обету святителя московского митрополита Алексея и на его средства «усердием и трудами» ученика Сергия Радонежского преподобного Андроника, который около 1360 года стал первым игуменом обители. Это был необходимый форпост на юго-восточных подступах к Москве.

В 1420–1427 годах в монастыре сооружается поныне существующий каменный Спасский собор, который расписывают Даниил Черный и Андрей Рублев. Оба эти художника стали легендой русской иконописи, по выражению «Софийской второй летописи», «мужие изрядны велми, всех превосходящи, в добродетели сврьшени, Даниил именем и Андрей, спостник его». Они многие годы вместе работали и, несмотря на разницу в возрасте, почти одновременно ушли из жизни. Как свидетельствует «Преподобного Иосифа Волоколамского отвещание любо зазорным», «прежде убо преставися Андрей, потом же разболеся и спостник его Даниил, и в конечном издохновении сый, виде своего спостника Андрея во мнозе славе с радостью призывающа его в вечное оно и бесконечное блаженство».

Точные даты жизни обоих окончательно не установлены. Можно предполагать, что Даниил Черный родился около 1360 года и умер после 1430-го. Был он иноком Андроникова монастыря, где находилась и его могила, учителем и ближайшим другом Андрея Рублева. Примерно с 1408 года и до конца жизни пребывал «везде неразлучно с ним».

Андрей Рублев родился около 1370 года и был иноком Андроникова монастыря. В 1405 году работал он в Благовещенском соборе Московского Кремля вместе с Феофаном Греком и старцем Прохором с Городца. Как свидетельствует о том Троицкая летопись. В 1408 году он вместе с Даниилом Черным расписывал стены и писал иконы в Успенском соборе Владимира. В 1420-х годах вместе со старшим товарищем и «некими с ними» работает в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, как утверждает «Софийская вторая летопись», а в конце того же десятилетия – в Спасском соборе Андроникова монастыря, где и был погребен. Исследователи предполагают, что Андрею Рублеву и художникам его круга принадлежат также миниатюры, заставки и заглавные буквы лицевых рукописей конца XIV – начала XV века: Евангелия Кошки (до 1389), Евангелия Андроникова монастыря (конца XIV – начала XV века, Государственный исторический музей), Евангелия Хитрово (то же время). Не стало мастера 29 января 1430 года в «старости велице» – дата на несохранившемся надгробии. Само по себе выражение о «великой старости» остается неразгаданным, если не принять версию обозначения таким образом духовного совершенства иконописца. Как говорится в «Книге премудрости Соломоновой», «седина есть – мудрость, и возраст старости – житие нескверное».

Обращение Андрея Рублева к книге было не случайным – на протяжении трехсот лет Андроников монастырь оставался центром переписки рукописных книг. Особых вкладов в обитель не делалось, потому и строительство в нем велось небольшое. В 1504 году появилась сохранившаяся до наших дней трапезная, к которой при поддержке царицы Натальи Кирилловны была пристроена в 1694 году церковь Михаила Архангела. В течение XVII–XVIII веков возводились кирпичные стены, настоятельский и братский корпуса. В XIX столетии стены частично разобрали и восстановили только в 1960 году в связи с размещением в бывшей обители Музея древнерусского искусства и Всесоюзного научного производственно-реставрационного комбината. Собственно музей был основан еще в 1947 году на основе экспонатов, найденных экспедициями в городах и селах России.

Новодевичий монастырь

Все началось с обета. Присоединив к Москве в 1511 году Смоленск, сын Ивана III и его деспины, великий князь Московский Василий III положил в благодарность основать монастырь во имя Смоленской иконы Божией Матери, неоднократно помогавшей русским войскам в их воинских делах.

Согласно преданию, икона эта написана Евангелистом Лукой и получила имя Одигитрии – Путеводительницы, потому что явившаяся двум слепцам в Константинополе Божия Матерь велела им идти в свой храм и там исцелила их. С тех пор икона обычно участвовала в походах цареградских императоров. Из Иерусалима она была перенесена в Константинополь, где в 1046 году император Константин Мономах благословил ею свою дочь Анну, которую выдал замуж за черниговского князя Всеволода.

В XII столетии сын Всеволода и царевны Анны Владимир Мономах перенес икону в Смоленск, от которого она и получила свое название. В 1237 году, по словам легенды, Смоленская Божия Матерь спасла город, к которому подошли полчища Батыя. Ночью в соборе во время общей молитвы горожан пономарю явилась Богоматерь и послала его к жителю Смоленска Меркурию, чтобы он тут же пришел в храм в полном воинском облачении.

Как только Меркурий в воинской броне вошел в собор, он услышал голос от иконы: «Угодник мой Меркурий! Властитель Ордынский в нынешнюю ночь хочет напасть на город мой со своею ратью и с исполином; но я умолила Сына и Бога моего о доме моем, чтобы не предал его в вражие рабство. Выйди тайно ото всех навстречу врага, и силою Христа ты победишь исполина. Я сама буду с тобою. Но вместе с победою ожидает тебя венец мученический».

Все свершилось по предсказанию. Меркурий смог поразить исполина и отразить рать Батыя с помощью сошедших с небес молниеносных мужей и в присутствии Богородицы. Но и сам Меркурий погиб на поле боя.

В 1398–1399 годах великая княгиня Софья Витовтовна, невестка Дмитрия Донского, отправилась на свидание с отцом, великим князем Литовским, который на прощание благословил ее Смоленской иконой Божией Матери. Великая княгиня поставила образ в Московском Кремле, на великокняжеском дворе, в церкви Благовещения, где он находился вплоть до прихода к власти ее сына Василия II Темного.

В 1456 году смоляне, находившиеся под властью Польши, обратились к великому князю с просьбой вернуть им отечественную святыню. Чтобы склонить их на сторону Москвы, Василий Темный пошел им навстречу.

Расставание москвичей с иконой было очень торжественным. Князь и митрополит устроили крестный ход, сопровождавший образ почти до места нынешнего монастыря, где был отслужен молебен, в Кремле же остался специально сделанный список с него. Этот древний список и перенесли из Кремля во вновь отстроенную обитель в 1524 году.

Новодевичий монастырь.

Новодевичий монастырь.

Народная легенда утверждала, что Василий II был ослеплен врагами именно потому, что лишил свою столицу святого образа. Другая легенда касалась сроков строительства монастыря. Великий князь Василий III требовал вести работы с «великим поспешением» и для надежности пригласил наблюдать за ними настоятельницу Суздальского Покровского девичьего монастыря с несколькими старицами. Старицы буквально дневали и ночевали в возводимой обители, между тем великий князь исподтишка готовил расставание со своей великой княгиней Соломонией, обсуждая условия брака с княжной Еленой Васильевной Глинской.

Современники склонны были предполагать, что готовил Василий Иванович Новодевичий монастырь как раз для Соломонии, и не только потому, что не хотел уж совсем обижать, а кстати, и унижать ее родственников. Не меньшее значение имела и беременность великой княгини. При задуманном политическом раскладе рождение у нее наследника не было нужным, но могло внести ненужную сумятицу. Бурное негодование княгини во время пострига в Рождественском монастыре заставило Василия III изменить решение. Сразу после пострига Соломония была увезена в Каргополь, а оттуда в Суздальский Покровский девичий монастырь.

Отправляясь в Казанский поход в 1523 году, Василий III в дополнении к завещанию указал: «Да коли есмы яз Божиею волею достал своей отчины города Смоленска и земли смоленский и я тогда обещал поставити на Москве, на посаде, Девичь монастырь, а в нем храмы: в имя Пречистыя, да происхождения честнаго креста и иные храмы, а которые храмы в этом монастыре поставити и яз тому велел написати запись дьяку…» При этом Василий III Иванович отдавал распоряжение обеспечить монастырь земельными владениями из своих дворцовых сел и дать «на строение тому монастырю три тысячи рублев денег». Свое последующее название Новодевичий монастырь получил в отличие от основанного ранее святителем Алексеем девичьего Алексеевского монастыря.

Связь новой обители с царским двором оставалась очень тесной. Благодаря множеству вкладов в средствах обитель никогда не испытывала нужды. В 1563 году здесь принимает постриг под именем Александры княгиня Ульяна – жена родного брата Грозного, слабоумного Юрия, причем царь очень щедро одаривает обитель. Доля содержания царственной черницы – большой торговый посад на реке Мологе, Устюжна Мелезнопольская, не считая волостей, сел и «дворовых людей всяких ей подавал». После смерти Ульяны-Александры, через двенадцать лет, для ее вечного поминовения Новодевичий монастырь получает село Хороброво близ Углича с деревнями.

Новодевичий монастырь. Успенская церковь с трапезной.

Новодевичий монастырь. Успенская церковь с трапезной.

Грозный хоронит в Новодевичьем своих младенцев-дочерей Анну и Евдокию. Щедро одаривает монастырь после пострижения в нем Елены, в монашестве Леониды – вдовы убитого им царевича Ивана Ивановича. Погребения всех членов его семьи находятся непосредственно под алтарем. Кстати сказать, самое древнее из сохранившихся у собора захоронений принадлежит прямой родственнице Ивана Грозного по первой супруге и прямой родственнице будущего царствующего дома Романовых – Ирине Захарьиной-Юрьевой. По выданной Иваном Грозным «тарханной грамоте» монастырь освобождался от уплаты податей и пользовался многочисленными привилегиями.

Одной из первых по времени построек монастыря, дошедших до наших дней, стал Смоленский собор. Его строительство было начато 13 мая 1524 года и завершено 28 июля 1525-го. Известно, что незадолго до окончания работ в нем погибло 56 каменщиков: обрушились своды. Имя зодчего собора неизвестно. Предположительно им можно назвать первого в списке погибших каменщиков – Нестора.

По своему облику Смоленский собор особенно близок к Покровскому собору одноименного монастыря в Суздале, который строился также по приказу Василия III Ивановича в течение 1510–1518 годов. Оба они носят крепостной характер, имеют одинаковые композиционные решения, асимметричное распределение архитектурных объемов и нарочитую скупость убранства. Оба должны были служить усыпальницами для знатных монахинь.

В настоящем своем виде собор существенно отличается от первоначального замысла его строителя. Почти на метр нарос культурный слой вокруг здания. Не сохранились высокие, поставленные с восточной стороны приделы, существующие же в настоящее время пристроены уже в XVII веке. Открытые галереи-гульбища, окружавшие собор, превращены в закрытые. В течение XVI–XVII веков переделаны входы в собор и на галерею. Крыльца-всходы с северной и южной сторон пристроены уже на закрытую галерею. В конце XIX века появились еще два достаточно тяжеловесных крыльца.

Основной массив здания на высоком подклете в окружении открытых галерей имел когда-то более легкие и стройные пропорции. Поставленный прямо на площади, он воспринимался доступным для каждого входящего, как бы распахивающимся для него.

Особенно величественное и торжественное впечатление производит внутреннее помещение собора, подобное интерьеру Успенского собора Московского Кремля. Только вместо круглых столбов строители ввели здесь четырехугольные. Узкие щелевидные окна обеспечивают ровное ясное освещение храма и вместе с тем подчеркивают исключительную толщину его стен. Здесь особенно ощущается устремленность ввысь, захватывающая входящего человека.

Совершенно исключительную ценность представляет прекрасно сохранившаяся стенопись Смоленского собора. Точно установить время выполнения фресок достаточно трудно. Согласно одному из предположений, они выполнены сразу по окончании строительства собора в 1526–1530 годах. Не исключено, что первоначальная роспись возникла и несколькими десятилетиями позже – в середине XVI века.

В 1491–1497 годах здесь, вблизи Крутиц, возводится каменное здание обители. С избранием на престол Романовых монастырь приобретает значение «царской комнаты», «Великой», «Пресловутой», «Первостатейной». Родовая усыпальница Романовых-Юрьевых-Захарьиных, где покоились древнейшие их представители. В 1687 году насчитывалось более семидесяти их гробниц. Здесь же находились могилы их родственников – князей Сицких, Ярославских, Оболенских, а также Трубецких, Троекуровых, Катыревых-Ростовских, Шестуновых, царевичей Сибирских, князей Куракиных, Гагариных, Дашковых, Волынских, Бутурлиных, Еропкиных, Новосильцевых.

Понятие «царский» давало монастырю множество привилегий по суду и имуществу. Его настоятели получали отличия и преимущества по богослужению. Усыпальница Романовых сохранилась в монастырском Спасо-Преображенском соборе, возведенном в 1640-х годах, от которых остаются великолепный резной иконостас и фресковая роспись. Тогда же начинается строительство каменных стен с пятью башнями, которые заменяют ранее существовавшие деревянные и земляные укрепления. Именно благодаря им монастырь мог выполнять свои обязанности сторожи города.

Но временем настоящего расцвета монастыря становится правление царя Алексея Михайловича. Правда, к моменту его прихода к власти здесь уже стояли дошедшие до наших дней палаты патриарха Филарета, к сожалению, полностью перестроенные в XIX столетии, корпуса братских келий (1642–1644), к которым теперь присоединяется трапезная палата с пристроенной к ней в 1670-х годах церковью Покрова и Хлебодарная палата (1677–1678). В 1647 году в монастырь была перенесена из города Хлынова (Вятки) чудотворная икона Нерукотворенного Спаса.

Новоспасский монастырь в истории русской церкви и государства – это прежде всего патриарх Никон, начало его придворной карьеры и обретения власти. Крестьянский парень из села Вельдеманова Княгининского уезда Нижегородской губернии бежал из дома в Макарьев-Желтоводский монастырь, где усиленно занялся чтением книг и образованием. Однако отцу удалось хитростью выманить его из обители и вернуть домой, где Никиту (мирское имя Никона) ждала женитьба. После смерти родителя Никита принял священнический сан и получил приход в Москве.

Почти одновременная смерть троих его малолетних детей настолько потрясла Никиту, что он уговорил жену вместе с ним постричься в монастырь. Никита ушел на Белое озеро и там тридцати лет от роду принял монашество под именем Никона. Поссорившись с настоятелем – Никона всегда отличал крутой и неуступчивый нрав, – из-за способа хранения собранных в виде подаяния денег, строптивый монах бежал в Кожеозерский монастырь около Каргополя, поселился на уединенном острове и через некоторое время был избран в игумены.

В 1646 году игумен Никон, по обычаю, отправился в Москву с поклоном к царю, понравился юному Алексею Михайловичу и был посвящен в архимандриты Новоспасского монастыря. Алексей Михайлович часто приезжал в обитель молиться на могилах предков, и это способствовало его сближению с Никоном. Последовало царское распоряжение архимандриту Новоспасскому каждую пятницу приезжать в царский дворец для беседы, что Никон стал использовать для ходатайств за обиженных и угнетенных.

Такой порядок очень понравился царю, и Алексей Михайлович поручил Никону принимать просьбы от всех челобитчиков, искавших царского суда и справедливости. В Новоспасский монастырь стали стекаться толпы ищущих правосудия, а архимандрит снискал всеобщую любовь. В 1648 году Никон был возведен в сан митрополита Новгородского и стал проводить идеи московских ревнителей благочестия, к числу которых относились духовник царя Стефан Вонифатьев и многие будущие враги Никона, начиная с протопопа Аввакума. Все они стремились восстановить более живое общение духовных пастырей с паствой.

Никон стал произносить проповеди, что было новостью. Он запретил в своей епархии «многогласие», когда разные части службы отправлялись одновременно разными голосами для ускорения, «хомовое» или «раздельноречное пение», уродливо растягивавшее слова. Благодаря Никону наряду со славянским появилось в богослужениях пение на греческом языке. По словам современников, «на славу прибрав клиросы предивными певчими и гласы преизбранными», именно Никон устроил по киевскому и греческому образцу «пение одушевленное, паче органа бездушного». Впервые услышав такое пение у Никона, Алексей Михайлович немедленно ввел его в придворной церкви. По мысли Никона, многогласие и «порченное» пение были запрещены повсеместно Московским патриархом Иосифом.

На испрашиваемые у царя средства Никон устраивает в Новгороде богадельни, а во время голода раздачу пищи бедным. И тем не менее здесь митрополит не пользуется любовью из-за предоставленного ему царем права и обязанности наблюдать за мирским управлением. По разным поводам в городе постоянно вспыхивали бунты, во время одного из которых Никон был жестоко избит мятежниками. Алексей Михайлович принял сторону Никона, которого называл в письмах «великим солнцем сияющим», «избранным крепкостоятельным пастырем», «возлюбленником своим и содружебником». Но увидев, что строгость не дает результатов, Никон сам просил царя о прощении мятежников.

После смерти патриарха Иосифа в 1652 году Никон по желанию Алексея Михайловича был избран в патриархи.

В конце XVII века в соборном храме появляется чрезвычайно интересная роспись. Это изображение древних философов, общей и русской истории в лицах и картинах, родословное древо российских государей, кончая Федором Иоанновичем, и портреты Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Ризница монастыря была полна царскими вкладами и вкладами главным образом тех, чьи семьи погребались в его стенах. Об этом свидетельствуют монастырские синодики второй половины XVII века. Среди настоятелей монастыря были такие известные церковники, как патриархи Иов и Питирим, Амвросий Орнантский, Филарет Дроздов и другие.

Формированию архитектурного ансамбля Новоспасского монастыря в немалой степени способствовали две постройки XVIII века. Это надвратная колокольня архитектора Ивана Жеребцова (1759–1785) и церковь Знамения архитектора Е. С. Назарова (1791–1795). Но в дальнейшем развитие получает только богатейшее монастырское кладбище – к старому присоединяется новое. Для погребений была открыта и Екатерининская церковь.

С Новоспасским монастырем оказалась связанной судьба одного из самых любимых москвичами, талантливейшего актера и певца Николая Лаврова, которого восторженные поклонники готовы были видеть в образе Аполлона на первой квадриге, украсившей фронтон Большого театра.

…Извозчику достаточно было сказать: «На Арбат, к Кокошкину, что у Бориса и Глеба». Последнее не слишком обычное уточнение о церковном приходе объяснялось тем, что директор московской казенной сцены, иначе – Большого и Малого театров, Федор Федорович Кокошкин, совмещавший государственную службу с театральными переводами и режиссурой, слыл самым восторженным театралом. Его родовой дом находился на Воздвиженке, по стороне Крестовоздвиженского монастыря (№ 11 – не сохранился, снесен в 1983 году). Вступив в новую, связанную с театром должность, он поспешил приобрести второе домовладение, прямо через улицу, за церковью Бориса и Глеба (Никитский бульвар, 6, известный москвичам как Соловьиный дом – снесен в 1998 году). Здесь проводились литературные вечера, читки пьес, репетиции, работала типография для печатания театральных программ и афиш, жили наиболее известные и ценимые актеры, как М. Д. Львова-Синецкая, гостями которой бывали А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, И. А. Гончаров, Ф. Кони). Семьдесят романсов было написано А. И. Варламовым, принимавшим в этих стенах Ференца Листа.

Соловьиный дом – это название родилось едва ли не со дня открытия в январе 1825 года вновь отстроенного после пожара начала века Большого театра, где с таким блеском дебютировал до той поры никому не известный певец Николай Лавров. Настоящие театралы предпочитали иное название – «Кокошкинская академия», и судьба того же Лаврова служила лучшим тому обоснованием.

Совершенно случайно Кокошкину довелось услышать во время церковной службы в Новоспасском монастыре молодого певчего, занимавшегося в свои девятнадцать лет мелкой торговлей лесом. Николай Чиркин никакого представления о театре не имел и не обратил внимания на предложение Кокошкина заняться его образованием. А потом в один прекрасный день сам пришел в дом на Арбатской площади и согласился на все условия хозяина. Федор Федорович по своему методу стал готовить юношу к поступлению на сцену. Ни музыкального, ни общего образования у вчерашнего помощника приказчика не было.

Больше года провел Чиркин в Соловьином доме едва ли не взаперти, занимаясь с раннего утра до поздней ночи. В заключение получил более благозвучную фамилию – Лавров и появился перед зрителями во время торжественного открытия Большого театра.

Начинал с драматических спектаклей. И если самого Кокошкина отличала любовь к классической трагедии, выспренний стиль, у Лаврова все было наоборот. Он – сама простота и естественность на сцене. Лавров превосходно играл Шекспира и был первым исполнителем роли Мельника в драматической постановке пушкинской «Русалки». Он постоянный партнер Михаила Щепкина, Надежды Репиной, Павла Мочалова, супругов Сабуровых, Булахова. Современники согласно утверждали, что в жанровых ролях Лавров мог потягаться с самим Михайлой Семеновичем.

Не меньшие восторги вызывал и голос Лаврова. Заезжие итальянские знаменитости писали о его необычайно широком диапазоне: он пел партии от теноровых до басовых, и мало кому удавалось слышать второй такой богатейший бас профундо. Для Лаврова писали многие композиторы, и в одном только архиве Алябьева сколько переписано пушкинских строк с неизменной пометкой «Для Лаврова»: «Мой друг, забыты мной следы минувших лет. И младости моей мятежное теченье. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, Что было мне дано в печаль и в наслажденье, Что я любил, что изменило мне…»

В 1840 году Лаврову предстояло исполнить в благотворительном концерте гимн Александра Алябьева «Москве благотворительной» для голоса с хором и оркестром. Буквально в канун концерта не стало 35-летнего певца, скончавшегося во время спектакля. Его смерть потрясла московских театралов. В знак траура исполнение гимна Алябьева было отложено на год. Но через год гимн прозвучал вместе с еще одним алябьевским произведением – «Песнью на смерть Лаврова» на стихи поэта Семена Стромилова. А поминальная литургия была отслужена в соборе Новоспасского монастыря.

В канун Первой мировой войны монастырь носил название Новоспасского первоклассного ставропигиального. Его настоятелем был епископ Евфимий, наместником архимандрит Игнатий, ризничим иеромонах Василий, благочинным иеромонах Парфен. На покое здесь жили епископы Владимир и Василий. Из одиннадцати монахов трое жили на покое. Кроме того, обитель имела семерых иеродьяконов. Службы в Новоспасском монастыре до конца отличались исключительны порядком, благолепием и пением, собирая в полном смысле слова всю Москву.

Андроников монастырь

Преподобный Сергий Радонежский поставил храм Троицы, как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира.

Список Жития Сергия Радонежского. XVI в.

В городских документах Москвы кануна Первой мировой войны для Спасо-Андрониевского, как он в них назван, монастыря нашлось всего несколько строк. Настоятель Сильвестр, казначей игумен Платон, благочинный иеромонах Алексий, семеро иеромонахов, четыре иеродьякона, один монах, один письмоводитель из мирян и регент, хорошо известный в Москве А. Болховитинов, – здешнее пение славилось на весь город. И ни слова о том, что похоронены в его стенах два великих для русской культуры человека – Андрей Рублев и основатель русского драматического театра Федор Волков. К тому же не только в то время, но и до наших дней сохранились здесь древнейшие из каменных сооружений города. Андроникова Спаса Нерукотворного обитель почему-то выпала из круга внимания и исследователей, и просто любопытствующих.

Между тем основан был этот монастырь на берегу Яузы по обету святителя московского митрополита Алексея и на его средства «усердием и трудами» ученика Сергия Радонежского преподобного Андроника, который около 1360 года стал первым игуменом обители. Это был необходимый форпост на юго-восточных подступах к Москве.

В 1420–1427 годах в монастыре сооружается поныне существующий каменный Спасский собор, который расписывают Даниил Черный и Андрей Рублев. Оба эти художника стали легендой русской иконописи, по выражению «Софийской второй летописи», «мужие изрядны велми, всех превосходящи, в добродетели сврьшени, Даниил именем и Андрей, спостник его». Они многие годы вместе работали и, несмотря на разницу в возрасте, почти одновременно ушли из жизни. Как свидетельствует «Преподобного Иосифа Волоколамского отвещание любо зазорным», «прежде убо преставися Андрей, потом же разболеся и спостник его Даниил, и в конечном издохновении сый, виде своего спостника Андрея во мнозе славе с радостью призывающа его в вечное оно и бесконечное блаженство».

Точные даты жизни обоих окончательно не установлены. Можно предполагать, что Даниил Черный родился около 1360 года и умер после 1430-го. Был он иноком Андроникова монастыря, где находилась и его могила, учителем и ближайшим другом Андрея Рублева. Примерно с 1408 года и до конца жизни пребывал «везде неразлучно с ним».

Андрей Рублев родился около 1370 года и был иноком Андроникова монастыря. В 1405 году работал он в Благовещенском соборе Московского Кремля вместе с Феофаном Греком и старцем Прохором с Городца. Как свидетельствует о том Троицкая летопись. В 1408 году он вместе с Даниилом Черным расписывал стены и писал иконы в Успенском соборе Владимира. В 1420-х годах вместе со старшим товарищем и «некими с ними» работает в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, как утверждает «Софийская вторая летопись», а в конце того же десятилетия – в Спасском соборе Андроникова монастыря, где и был погребен. Исследователи предполагают, что Андрею Рублеву и художникам его круга принадлежат также миниатюры, заставки и заглавные буквы лицевых рукописей конца XIV – начала XV века: Евангелия Кошки (до 1389), Евангелия Андроникова монастыря (конца XIV – начала XV века, Государственный исторический музей), Евангелия Хитрово (то же время). Не стало мастера 29 января 1430 года в «старости велице» – дата на несохранившемся надгробии. Само по себе выражение о «великой старости» остается неразгаданным, если не принять версию обозначения таким образом духовного совершенства иконописца. Как говорится в «Книге премудрости Соломоновой», «седина есть – мудрость, и возраст старости – житие нескверное».

Обращение Андрея Рублева к книге было не случайным – на протяжении трехсот лет Андроников монастырь оставался центром переписки рукописных книг. Особых вкладов в обитель не делалось, потому и строительство в нем велось небольшое. В 1504 году появилась сохранившаяся до наших дней трапезная, к которой при поддержке царицы Натальи Кирилловны была пристроена в 1694 году церковь Михаила Архангела. В течение XVII–XVIII веков возводились кирпичные стены, настоятельский и братский корпуса. В XIX столетии стены частично разобрали и восстановили только в 1960 году в связи с размещением в бывшей обители Музея древнерусского искусства и Всесоюзного научного производственно-реставрационного комбината. Собственно музей был основан еще в 1947 году на основе экспонатов, найденных экспедициями в городах и селах России.

Новодевичий монастырь

…Он правит нами,

Как царь Иван (не к ночи будь помянут).

Что пользы в том, что явных казней нет…

Уверены ль мы в бедной жизни нашей?

Нас каждый день опала ожидает,

Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,

А там – в глуши голодна смерть иль петля.

А. С. Пушкин. Борис Годунов

Все началось с обета. Присоединив к Москве в 1511 году Смоленск, сын Ивана III и его деспины, великий князь Московский Василий III положил в благодарность основать монастырь во имя Смоленской иконы Божией Матери, неоднократно помогавшей русским войскам в их воинских делах.

Согласно преданию, икона эта написана Евангелистом Лукой и получила имя Одигитрии – Путеводительницы, потому что явившаяся двум слепцам в Константинополе Божия Матерь велела им идти в свой храм и там исцелила их. С тех пор икона обычно участвовала в походах цареградских императоров. Из Иерусалима она была перенесена в Константинополь, где в 1046 году император Константин Мономах благословил ею свою дочь Анну, которую выдал замуж за черниговского князя Всеволода.

В XII столетии сын Всеволода и царевны Анны Владимир Мономах перенес икону в Смоленск, от которого она и получила свое название. В 1237 году, по словам легенды, Смоленская Божия Матерь спасла город, к которому подошли полчища Батыя. Ночью в соборе во время общей молитвы горожан пономарю явилась Богоматерь и послала его к жителю Смоленска Меркурию, чтобы он тут же пришел в храм в полном воинском облачении.

Как только Меркурий в воинской броне вошел в собор, он услышал голос от иконы: «Угодник мой Меркурий! Властитель Ордынский в нынешнюю ночь хочет напасть на город мой со своею ратью и с исполином; но я умолила Сына и Бога моего о доме моем, чтобы не предал его в вражие рабство. Выйди тайно ото всех навстречу врага, и силою Христа ты победишь исполина. Я сама буду с тобою. Но вместе с победою ожидает тебя венец мученический».

Все свершилось по предсказанию. Меркурий смог поразить исполина и отразить рать Батыя с помощью сошедших с небес молниеносных мужей и в присутствии Богородицы. Но и сам Меркурий погиб на поле боя.

В 1398–1399 годах великая княгиня Софья Витовтовна, невестка Дмитрия Донского, отправилась на свидание с отцом, великим князем Литовским, который на прощание благословил ее Смоленской иконой Божией Матери. Великая княгиня поставила образ в Московском Кремле, на великокняжеском дворе, в церкви Благовещения, где он находился вплоть до прихода к власти ее сына Василия II Темного.

В 1456 году смоляне, находившиеся под властью Польши, обратились к великому князю с просьбой вернуть им отечественную святыню. Чтобы склонить их на сторону Москвы, Василий Темный пошел им навстречу.

Расставание москвичей с иконой было очень торжественным. Князь и митрополит устроили крестный ход, сопровождавший образ почти до места нынешнего монастыря, где был отслужен молебен, в Кремле же остался специально сделанный список с него. Этот древний список и перенесли из Кремля во вновь отстроенную обитель в 1524 году.

Народная легенда утверждала, что Василий II был ослеплен врагами именно потому, что лишил свою столицу святого образа. Другая легенда касалась сроков строительства монастыря. Великий князь Василий III требовал вести работы с «великим поспешением» и для надежности пригласил наблюдать за ними настоятельницу Суздальского Покровского девичьего монастыря с несколькими старицами. Старицы буквально дневали и ночевали в возводимой обители, между тем великий князь исподтишка готовил расставание со своей великой княгиней Соломонией, обсуждая условия брака с княжной Еленой Васильевной Глинской.

Современники склонны были предполагать, что готовил Василий Иванович Новодевичий монастырь как раз для Соломонии, и не только потому, что не хотел уж совсем обижать, а кстати, и унижать ее родственников. Не меньшее значение имела и беременность великой княгини. При задуманном политическом раскладе рождение у нее наследника не было нужным, но могло внести ненужную сумятицу. Бурное негодование княгини во время пострига в Рождественском монастыре заставило Василия III изменить решение. Сразу после пострига Соломония была увезена в Каргополь, а оттуда в Суздальский Покровский девичий монастырь.

Отправляясь в Казанский поход в 1523 году, Василий III в дополнении к завещанию указал: «Да коли есмы яз Божиею волею достал своей отчины города Смоленска и земли смоленский и я тогда обещал поставити на Москве, на посаде, Девичь монастырь, а в нем храмы: в имя Пречистыя, да происхождения честнаго креста и иные храмы, а которые храмы в этом монастыре поставити и яз тому велел написати запись дьяку…» При этом Василий III Иванович отдавал распоряжение обеспечить монастырь земельными владениями из своих дворцовых сел и дать «на строение тому монастырю три тысячи рублев денег». Свое последующее название Новодевичий монастырь получил в отличие от основанного ранее святителем Алексеем девичьего Алексеевского монастыря.

Связь новой обители с царским двором оставалась очень тесной. Благодаря множеству вкладов в средствах обитель никогда не испытывала нужды. В 1563 году здесь принимает постриг под именем Александры княгиня Ульяна – жена родного брата Грозного, слабоумного Юрия, причем царь очень щедро одаривает обитель. Доля содержания царственной черницы – большой торговый посад на реке Мологе, Устюжна Мелезнопольская, не считая волостей, сел и «дворовых людей всяких ей подавал». После смерти Ульяны-Александры, через двенадцать лет, для ее вечного поминовения Новодевичий монастырь получает село Хороброво близ Углича с деревнями.

Грозный хоронит в Новодевичьем своих младенцев-дочерей Анну и Евдокию. Щедро одаривает монастырь после пострижения в нем Елены, в монашестве Леониды – вдовы убитого им царевича Ивана Ивановича. Погребения всех членов его семьи находятся непосредственно под алтарем. Кстати сказать, самое древнее из сохранившихся у собора захоронений принадлежит прямой родственнице Ивана Грозного по первой супруге и прямой родственнице будущего царствующего дома Романовых – Ирине Захарьиной-Юрьевой. По выданной Иваном Грозным «тарханной грамоте» монастырь освобождался от уплаты податей и пользовался многочисленными привилегиями.

Одной из первых по времени построек монастыря, дошедших до наших дней, стал Смоленский собор. Его строительство было начато 13 мая 1524 года и завершено 28 июля 1525-го. Известно, что незадолго до окончания работ в нем погибло 56 каменщиков: обрушились своды. Имя зодчего собора неизвестно. Предположительно им можно назвать первого в списке погибших каменщиков – Нестора.

По своему облику Смоленский собор особенно близок к Покровскому собору одноименного монастыря в Суздале, который строился также по приказу Василия III Ивановича в течение 1510–1518 годов. Оба они носят крепостной характер, имеют одинаковые композиционные решения, асимметричное распределение архитектурных объемов и нарочитую скупость убранства. Оба должны были служить усыпальницами для знатных монахинь.

В настоящем своем виде собор существенно отличается от первоначального замысла его строителя. Почти на метр нарос культурный слой вокруг здания. Не сохранились высокие, поставленные с восточной стороны приделы, существующие же в настоящее время пристроены уже в XVII веке. Открытые галереи-гульбища, окружавшие собор, превращены в закрытые. В течение XVI–XVII веков переделаны входы в собор и на галерею. Крыльца-всходы с северной и южной сторон пристроены уже на закрытую галерею. В конце XIX века появились еще два достаточно тяжеловесных крыльца.

Основной массив здания на высоком подклете в окружении открытых галерей имел когда-то более легкие и стройные пропорции. Поставленный прямо на площади, он воспринимался доступным для каждого входящего, как бы распахивающимся для него.

Особенно величественное и торжественное впечатление производит внутреннее помещение собора, подобное интерьеру Успенского собора Московского Кремля. Только вместо круглых столбов строители ввели здесь четырехугольные. Узкие щелевидные окна обеспечивают ровное ясное освещение храма и вместе с тем подчеркивают исключительную толщину его стен. Здесь особенно ощущается устремленность ввысь, захватывающая входящего человека.

Совершенно исключительную ценность представляет прекрасно сохранившаяся стенопись Смоленского собора. Точно установить время выполнения фресок достаточно трудно. Согласно одному из предположений, они выполнены сразу по окончании строительства собора в 1526–1530 годах. Не исключено, что первоначальная роспись возникла и несколькими десятилетиями позже – в середине XVI века.