Страница:

15) водородная связь между молекулами.

Физические свойства спиртов.

1. Прочность водородной связи значительно меньше прочности обычной ковалентной связи (примерно в 10 раз).

2. За счет водородных связей молекулы спирта оказываются ассоциированными, как бы прилипшими друг к другу, на разрыв этих связей необходимо затратить дополнительную энергию, чтобы молекулы стали свободными и вещество приобрело летучесть.

3. Это и является причиной более высокой температуры кипения всех спиртов по сравнению с соответствующими углеводородами.

4. Вода при такой небольшой молекулярной массе имеет необычно высокую температуру кипения.

40. Химические свойства и применение предельных одноатомных спиртов

41. Метанол и этанол

42. Спирты как производные углеводородов. Промышленный синтез метанола

43. Понятие о ядохимикатах

44. Многоатомные спирты

45. Фенолы

46. Альдегиды и их химические свойства

47. Применение и получение альдегидов

48. Формальдегид и ацетальдегид

49. Реакция поликонденсации. Углеводы

Физические свойства спиртов.

1. Прочность водородной связи значительно меньше прочности обычной ковалентной связи (примерно в 10 раз).

2. За счет водородных связей молекулы спирта оказываются ассоциированными, как бы прилипшими друг к другу, на разрыв этих связей необходимо затратить дополнительную энергию, чтобы молекулы стали свободными и вещество приобрело летучесть.

3. Это и является причиной более высокой температуры кипения всех спиртов по сравнению с соответствующими углеводородами.

4. Вода при такой небольшой молекулярной массе имеет необычно высокую температуру кипения.

40. Химические свойства и применение предельных одноатомных спиртов

Как вещества, содержащие углерод и водород, спирты горят при поджигании, выделяя теплоту, например:

С2Н5ОН + 3O2 ? 2СO2 + 3Н2О +1374 кДж,

При горении у них наблюдаются и различия.

Особенности опыта:

1) необходимо налить по 1 мл различных спиртов в фарфоровые чашки и поджечь жидкости;

2) будет заметно, что спирты – первые представители ряда – легко воспламеняются и горят синеватым, почти несветящимся пламенем.

Особенности этих явлений:

а) из свойств, обусловленных наличием функциональной группы ОН, известно о взаимодействии этилового спирта с натрием: 2С2Н5ОН + 2Na ? 2C2H5ONa + Н2;

б) продукт замещения водорода в этиловом спирте называется этилатом натрия, он может быть выделен после реакции в твердом виде;

в) реагируют со щелочными металлами другие растворимые спирты, которые образуют соответствующие алкоголяты;

г) взаимодействие спиртов с металлами идет с ионным расщеплением полярной связи О-Н;

д) в подобных реакциях у спиртов проявляются кислотные свойства – отщепление водорода в виде протона.

Понижение степени диссоциации спиртов по сравнению с водой можно объяснить влиянием углеводородного радикала:

а) смещение радикалом электронной плотности связи С-О в сторону атома кислорода ведет к увеличению на последнем частичного отрицательного заряда, при этом он прочнее удерживает атом водорода;

б) степень диссоциации спиртов можно повысить, если в молекулу ввести заместитель, притягивающий к себе электроны химической связи.

Это можно объяснить следующим образом.

1. Атом хлора смещает к себе электронную плотность связи Сl-С.

2. Атом углерода, приобретая вследствие этого частичный положительный заряд, чтобы компенсировать его, смещает в свою сторону электронную плотность связи С-С.

3. По этой же причине электронная плотность связи С-О несколько смещается к атому углерода, а плотность связи О-Н – от атома водорода к кислороду.

4. Возможность отщепления водорода в виде протона от этого возрастает, при этом степень диссоциации вещества повышается.

5. У спиртов может вступать в химические реакции не только гидроксильный атом водорода, но и вся гидроксильная группа.

6. Если в колбе с присоединенным к ней холодильником нагревать этиловый спирт с галогеноводородной кислотой, например бромоводородной (для образования бромоводорода берут смесь бромида калия или бромида натрия с серной кислотой), то через некоторое время можно заметить, что в приемнике под слоем воды собирается тяжелая жидкость – бромэтан.

С2Н5ОН + 3O2 ? 2СO2 + 3Н2О +1374 кДж,

При горении у них наблюдаются и различия.

Особенности опыта:

1) необходимо налить по 1 мл различных спиртов в фарфоровые чашки и поджечь жидкости;

2) будет заметно, что спирты – первые представители ряда – легко воспламеняются и горят синеватым, почти несветящимся пламенем.

Особенности этих явлений:

а) из свойств, обусловленных наличием функциональной группы ОН, известно о взаимодействии этилового спирта с натрием: 2С2Н5ОН + 2Na ? 2C2H5ONa + Н2;

б) продукт замещения водорода в этиловом спирте называется этилатом натрия, он может быть выделен после реакции в твердом виде;

в) реагируют со щелочными металлами другие растворимые спирты, которые образуют соответствующие алкоголяты;

г) взаимодействие спиртов с металлами идет с ионным расщеплением полярной связи О-Н;

д) в подобных реакциях у спиртов проявляются кислотные свойства – отщепление водорода в виде протона.

Понижение степени диссоциации спиртов по сравнению с водой можно объяснить влиянием углеводородного радикала:

а) смещение радикалом электронной плотности связи С-О в сторону атома кислорода ведет к увеличению на последнем частичного отрицательного заряда, при этом он прочнее удерживает атом водорода;

б) степень диссоциации спиртов можно повысить, если в молекулу ввести заместитель, притягивающий к себе электроны химической связи.

Это можно объяснить следующим образом.

1. Атом хлора смещает к себе электронную плотность связи Сl-С.

2. Атом углерода, приобретая вследствие этого частичный положительный заряд, чтобы компенсировать его, смещает в свою сторону электронную плотность связи С-С.

3. По этой же причине электронная плотность связи С-О несколько смещается к атому углерода, а плотность связи О-Н – от атома водорода к кислороду.

4. Возможность отщепления водорода в виде протона от этого возрастает, при этом степень диссоциации вещества повышается.

5. У спиртов может вступать в химические реакции не только гидроксильный атом водорода, но и вся гидроксильная группа.

6. Если в колбе с присоединенным к ней холодильником нагревать этиловый спирт с галогеноводородной кислотой, например бромоводородной (для образования бромоводорода берут смесь бромида калия или бромида натрия с серной кислотой), то через некоторое время можно заметить, что в приемнике под слоем воды собирается тяжелая жидкость – бромэтан.

41. Метанол и этанол

Метиловый спирт, или метанол, его особенности:

1) структурная формула – СН3ОН;

2) это бесцветная жидкость с температурой кипения 64,5 °C;

3) ядовит (может вызывать слепоту, смерть);

4) в больших количествах метиловый спирт получается синтезом из оксида углерода (II) и водорода при высоком давлении (20–30 МПа) и высокой температуре (400 °C) в присутствии катализатора (около 90 % ZnО и 10 % Сr2O3): СО + 2Н2 ? СН3ОН;

5) метиловый спирт образуется и при сухой перегонке дерева, поэтому его называют также древесным спиртом. Применяется он в качестве растворителя, а также для получения других органических веществ.

Этиловый (винный) спирт, или этанол, его особенности:

1) структурная формула – СН3СН2ОН;

2) температура кипения 78,4 °C;

3) этанол– это одно из важнейших исходных веществ в современной промышленности органического синтеза.

Способы получения этанола:

1) для получения используются различные сахаристые вещества (виноградный сахар, глюкоза, которая путем «брожения» превращается в этиловый спирт). Реакция протекает по схеме:

C6H12O6(глюкоза) ? 2C2H5OH + 2CO2.

2) глюкоза в свободном виде содержится, например, в виноградном соке, при брожении которого получается виноградное вино с содержанием спирта от 8 до 16 %;

3) исходным продуктом для получения спирта может служить полисахарид крахмал, который содержится, например, в клубнях картофеля, зернах ржи, пшеницы, кукурузы;

4) для превращения в сахаристые вещества (глюкозу) крахмал предварительно подвергают гидролизу.

Для этого мука или измельченный картофель заваривается горячей водой и по охлаждении в него добавляется солод.

Солод– это проросшие, а затем подсушенные и растертые с водой зерна ячменя.

В солоде содержится диастаз, который действует на процесс осахаривания крахмала каталитически.

Диастаз– это сложная смесь ферментов;

5) по окончании осахаривания к полученной жидкости прибавляются дрожжи, под действием ферментов которых (зимазы) образуется спирт;

6) его отгоняют и затем очищают повторной перегонкой.

В настоящее время осахариванию подвергается также полисахарид – целлюлоза (клетчатка), которая образует главную массу древесины.

Для этого целлюлоза подвергается гидролизу в присутствии кислот (например, древесные опилки при 150–170 °C обрабатываются 0,1–5 %-ной серной кислотой под давлением 0,7–1,5 МПа).

1) структурная формула – СН3ОН;

2) это бесцветная жидкость с температурой кипения 64,5 °C;

3) ядовит (может вызывать слепоту, смерть);

4) в больших количествах метиловый спирт получается синтезом из оксида углерода (II) и водорода при высоком давлении (20–30 МПа) и высокой температуре (400 °C) в присутствии катализатора (около 90 % ZnО и 10 % Сr2O3): СО + 2Н2 ? СН3ОН;

5) метиловый спирт образуется и при сухой перегонке дерева, поэтому его называют также древесным спиртом. Применяется он в качестве растворителя, а также для получения других органических веществ.

Этиловый (винный) спирт, или этанол, его особенности:

1) структурная формула – СН3СН2ОН;

2) температура кипения 78,4 °C;

3) этанол– это одно из важнейших исходных веществ в современной промышленности органического синтеза.

Способы получения этанола:

1) для получения используются различные сахаристые вещества (виноградный сахар, глюкоза, которая путем «брожения» превращается в этиловый спирт). Реакция протекает по схеме:

C6H12O6(глюкоза) ? 2C2H5OH + 2CO2.

2) глюкоза в свободном виде содержится, например, в виноградном соке, при брожении которого получается виноградное вино с содержанием спирта от 8 до 16 %;

3) исходным продуктом для получения спирта может служить полисахарид крахмал, который содержится, например, в клубнях картофеля, зернах ржи, пшеницы, кукурузы;

4) для превращения в сахаристые вещества (глюкозу) крахмал предварительно подвергают гидролизу.

Для этого мука или измельченный картофель заваривается горячей водой и по охлаждении в него добавляется солод.

Солод– это проросшие, а затем подсушенные и растертые с водой зерна ячменя.

В солоде содержится диастаз, который действует на процесс осахаривания крахмала каталитически.

Диастаз– это сложная смесь ферментов;

5) по окончании осахаривания к полученной жидкости прибавляются дрожжи, под действием ферментов которых (зимазы) образуется спирт;

6) его отгоняют и затем очищают повторной перегонкой.

В настоящее время осахариванию подвергается также полисахарид – целлюлоза (клетчатка), которая образует главную массу древесины.

Для этого целлюлоза подвергается гидролизу в присутствии кислот (например, древесные опилки при 150–170 °C обрабатываются 0,1–5 %-ной серной кислотой под давлением 0,7–1,5 МПа).

42. Спирты как производные углеводородов. Промышленный синтез метанола

Генетическая связь между спиртами и углеводородами:

1) спирты могут рассматриваться как гидроксильные производные углеводородов;

2) их можно отнести также к частично окисленным углеводородам, так как, кроме углерода и водорода, они содержат еще кислород;

3) довольно трудно непосредственно заменить атом водорода на гидроксильную группу или внедрить атом кислорода в молекулу углеводорода;

4) это можно осуществить через галогено-производные.

Например, чтобы получить этиловый спирт из этана, нужно сначала получить бромэтан:

С2Н6 + Вr ? С2Н5Вr + НВr.

А затем бромэтан превратить в спирт нагреванием с водной щелочью:

С2Н5 Вr + Н ОН ? С2Н5ОН + НВr;

5) щелочь нужна, чтобы нейтрализовать бромоводород и устранить возможность реакции его со спиртом;

6) таким же образом метиловый спирт можно получить из метана: СН4 ? СН3Вr ? СН3ОН;

7) спирты связаны генетически и с непредельными углеводородами.

Например, этанол получается при гидратации этилена:

СН2=СН2 ? Н2О=СН3-СН2-ОН.

Реакция идет при температуре 280–300 °C и с давлением 7–8 МПа в присутствии ортофосфорной кислоты в качестве катализатора.

Промышленный синтез метанола, его особенности.

1. Метиловый спирт нельзя получить гидратацией непредельного углеводорода.

2. Его получают из синтез-газа, который представляет собой смесь оксида углерода (II) с водородом.

Метиловый спирт из синтез-газа получается по реакции:

СО + 2Н2 ? СН3ОН + Q.

Характерные особенности реакции.

1. Реакция идет в сторону уменьшения объема смеси, при этом смещению равновесия в сторону образования нужного продукта будет способствовать повышение давления.

2. Чтобы реакция шла с достаточной скоростью, необходимы катализатор и повышенная температура.

3. Реакция обратимая, исходные вещества при прохождении через реактор реагируют не полностью.

4. В целях экономного их использования спирт, который образуется, необходимо выделять из продуктов реакции, а непрореагировавшие газы снова направлять в реактор, т. е. осуществить циркуляционный процесс.

5. В целях экономии энергетических затрат отходящие продукты экзотермической реакции необходимо использовать для нагревания газов, которые идут на синтез.

1) спирты могут рассматриваться как гидроксильные производные углеводородов;

2) их можно отнести также к частично окисленным углеводородам, так как, кроме углерода и водорода, они содержат еще кислород;

3) довольно трудно непосредственно заменить атом водорода на гидроксильную группу или внедрить атом кислорода в молекулу углеводорода;

4) это можно осуществить через галогено-производные.

Например, чтобы получить этиловый спирт из этана, нужно сначала получить бромэтан:

С2Н6 + Вr ? С2Н5Вr + НВr.

А затем бромэтан превратить в спирт нагреванием с водной щелочью:

С2Н5 Вr + Н ОН ? С2Н5ОН + НВr;

5) щелочь нужна, чтобы нейтрализовать бромоводород и устранить возможность реакции его со спиртом;

6) таким же образом метиловый спирт можно получить из метана: СН4 ? СН3Вr ? СН3ОН;

7) спирты связаны генетически и с непредельными углеводородами.

Например, этанол получается при гидратации этилена:

СН2=СН2 ? Н2О=СН3-СН2-ОН.

Реакция идет при температуре 280–300 °C и с давлением 7–8 МПа в присутствии ортофосфорной кислоты в качестве катализатора.

Промышленный синтез метанола, его особенности.

1. Метиловый спирт нельзя получить гидратацией непредельного углеводорода.

2. Его получают из синтез-газа, который представляет собой смесь оксида углерода (II) с водородом.

Метиловый спирт из синтез-газа получается по реакции:

СО + 2Н2 ? СН3ОН + Q.

Характерные особенности реакции.

1. Реакция идет в сторону уменьшения объема смеси, при этом смещению равновесия в сторону образования нужного продукта будет способствовать повышение давления.

2. Чтобы реакция шла с достаточной скоростью, необходимы катализатор и повышенная температура.

3. Реакция обратимая, исходные вещества при прохождении через реактор реагируют не полностью.

4. В целях экономного их использования спирт, который образуется, необходимо выделять из продуктов реакции, а непрореагировавшие газы снова направлять в реактор, т. е. осуществить циркуляционный процесс.

5. В целях экономии энергетических затрат отходящие продукты экзотермической реакции необходимо использовать для нагревания газов, которые идут на синтез.

43. Понятие о ядохимикатах

Ядохимикаты (пестициды)– это химические средства борьбы с микроорганизмами, вредоносными или нежелательными с точки зрения экономики или здравоохранения.

Важнейшими видами пестицидов являются следующие.

1. Гербициды. Основные свойства:

а) это препараты для борьбы с сорняками, которые делятся на арборициды и альгициды;

б) это феноксикислоты, производные бензойной кислоты;

в) это динитроанилины, динитрофенолы, галогенофенолы;

г) это многие гетероциклические соединения;

д) первый синтетический органический гербицид – 2-метил-4,6-динитрофенол;

е) другие широко применяемые гербициды – атразин (2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин); 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота.

2. Инсектициды. Особенности:

а) это вещества, которые уничтожают вредных насекомых, их принято подразделять на антифидинги, аттрактаны и хемостерилизаторы;

б) к их числу относятся хлорорганические, фосфорорганические вещества, препараты, которые содержат мышьяк, препараты серы и др.;

в) один из наиболее известных инсектицидов – дихлордифенил-трихлорметилметан (ДДТ);

г) широко применяются в сельском хозяйстве и в быту такие инсектициды, как гексахлоран (гексахлорциклогексан).

3. Фунгициды.

Характерные особенности фунгицидов:

а) это вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений;

б) в качестве фунгицидов используются различные антибиотики, сульфаниламидные препараты;

в) одним из наиболее простых по химической структуре фунгицидов является пентахлорфенол;

г) большинство пестицидов обладает отравляющими свойствами не только в отношении вредителей и возбудителей болезней;

д) при неумелом обращении они могут вызвать отравление людей, домашних и диких животных или гибель культурных посевов и насаждений;

е) пользоваться пестицидами необходимо очень осторожно, строго соблюдая инструкции по их применению;

ж) с целью минимизации вредного воздействия пестицидов на окружающую среду следует:

– применять вещества с более высокой биологической активностью и соответственно вносить их в меньшем количестве на единицу площади;

– применять вещества, которые не сохраняются в почве, а разлагаются на безвредные соединения.

Важнейшими видами пестицидов являются следующие.

1. Гербициды. Основные свойства:

а) это препараты для борьбы с сорняками, которые делятся на арборициды и альгициды;

б) это феноксикислоты, производные бензойной кислоты;

в) это динитроанилины, динитрофенолы, галогенофенолы;

г) это многие гетероциклические соединения;

д) первый синтетический органический гербицид – 2-метил-4,6-динитрофенол;

е) другие широко применяемые гербициды – атразин (2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин); 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота.

2. Инсектициды. Особенности:

а) это вещества, которые уничтожают вредных насекомых, их принято подразделять на антифидинги, аттрактаны и хемостерилизаторы;

б) к их числу относятся хлорорганические, фосфорорганические вещества, препараты, которые содержат мышьяк, препараты серы и др.;

в) один из наиболее известных инсектицидов – дихлордифенил-трихлорметилметан (ДДТ);

г) широко применяются в сельском хозяйстве и в быту такие инсектициды, как гексахлоран (гексахлорциклогексан).

3. Фунгициды.

Характерные особенности фунгицидов:

а) это вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений;

б) в качестве фунгицидов используются различные антибиотики, сульфаниламидные препараты;

в) одним из наиболее простых по химической структуре фунгицидов является пентахлорфенол;

г) большинство пестицидов обладает отравляющими свойствами не только в отношении вредителей и возбудителей болезней;

д) при неумелом обращении они могут вызвать отравление людей, домашних и диких животных или гибель культурных посевов и насаждений;

е) пользоваться пестицидами необходимо очень осторожно, строго соблюдая инструкции по их применению;

ж) с целью минимизации вредного воздействия пестицидов на окружающую среду следует:

– применять вещества с более высокой биологической активностью и соответственно вносить их в меньшем количестве на единицу площади;

– применять вещества, которые не сохраняются в почве, а разлагаются на безвредные соединения.

44. Многоатомные спирты

Особенности строения многоатомных спиртов:

1) содержат в молекуле несколько гидроксильных групп, соединенных с углеводородным радикалом;

2) если в молекуле углеводорода заменены гидроксильными группами два атома водорода, то это двухатомный спирт;

3) простейшим представителем таких спиртов является этиленгликоль (этандиол-1,2):

СН2(ОН) – СН2(ОН);

4) во всех многоатомных спиртах гидроксильные группы находятся при разных атомах углерода;

5) для получения спирта, в котором хотя бы две гидроксильные группы находились бы при одном атоме углерода, проводилось много опытов, но спирт получить не удалось: такое соединение оказывается неустойчивым.

Физические свойства многоатомных спиртов:

1) важнейшие представители многоатомных спиртов – это этиленгликоль и глицерин;

2) это бесцветные сиропообразные жидкости сладковатого вкуса;

3) они хорошо растворимы в воде;

4) эти свойства присущи и другим многоатомным спиртам, например этиленгликоль ядовит.

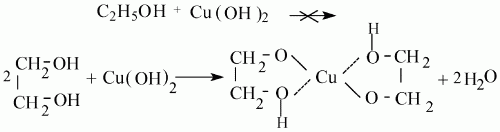

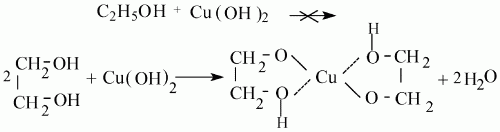

Химические свойства многоатомных спиртов.

1. Как вещества, которые содержат гидроксильные группы, многоатомные спирты имеют сходные свойства с одноатомными спиртами.

2. При действии галогеноводородных кислот на спирты происходит замещение гидроксильной группы:

СН2ОН-СН2ОН + Н СI ? СН2ОН-СН2СI + Н2О.

3. Многие спирты обладают и особыми свойствами: многоатомные спирты проявляют более кислые свойства, чем одноатомные и легко образуют алкоголяты не только с металлами, но и с гидроксидами тяжелых металлов. В отличие от одноатомных спиртов, многоатомные спирты реагируют с гидроксидом меди, давая комплексы синего цвета (качественная реакция на многоатомные спирты).

4. На примере многоатомных спиртов можно убедиться, что количественные изменения переходят в изменения качественные: накопление гидроксильных групп в молекуле обусловило в результате их взаимного появления у спиртов новых свойств по сравнению с одноатомными спиртами.

4. На примере многоатомных спиртов можно убедиться, что количественные изменения переходят в изменения качественные: накопление гидроксильных групп в молекуле обусловило в результате их взаимного появления у спиртов новых свойств по сравнению с одноатомными спиртами.

Способы получения и применения многоатомных спиртов:1) подобно одноатомным спиртам, многоатомные спирты могут быть получены из соответствующих углеводородов через их галогенопроизводные; 2) наиболее употребительный многоатомный спирт – глицерин, он получается расщеплением жиров, а в настоящее время все больше синтетическим способом из пропилена, который образуется при крекинге нефтепродуктов.

1) содержат в молекуле несколько гидроксильных групп, соединенных с углеводородным радикалом;

2) если в молекуле углеводорода заменены гидроксильными группами два атома водорода, то это двухатомный спирт;

3) простейшим представителем таких спиртов является этиленгликоль (этандиол-1,2):

СН2(ОН) – СН2(ОН);

4) во всех многоатомных спиртах гидроксильные группы находятся при разных атомах углерода;

5) для получения спирта, в котором хотя бы две гидроксильные группы находились бы при одном атоме углерода, проводилось много опытов, но спирт получить не удалось: такое соединение оказывается неустойчивым.

Физические свойства многоатомных спиртов:

1) важнейшие представители многоатомных спиртов – это этиленгликоль и глицерин;

2) это бесцветные сиропообразные жидкости сладковатого вкуса;

3) они хорошо растворимы в воде;

4) эти свойства присущи и другим многоатомным спиртам, например этиленгликоль ядовит.

Химические свойства многоатомных спиртов.

1. Как вещества, которые содержат гидроксильные группы, многоатомные спирты имеют сходные свойства с одноатомными спиртами.

2. При действии галогеноводородных кислот на спирты происходит замещение гидроксильной группы:

СН2ОН-СН2ОН + Н СI ? СН2ОН-СН2СI + Н2О.

3. Многие спирты обладают и особыми свойствами: многоатомные спирты проявляют более кислые свойства, чем одноатомные и легко образуют алкоголяты не только с металлами, но и с гидроксидами тяжелых металлов. В отличие от одноатомных спиртов, многоатомные спирты реагируют с гидроксидом меди, давая комплексы синего цвета (качественная реакция на многоатомные спирты).

Способы получения и применения многоатомных спиртов:1) подобно одноатомным спиртам, многоатомные спирты могут быть получены из соответствующих углеводородов через их галогенопроизводные; 2) наиболее употребительный многоатомный спирт – глицерин, он получается расщеплением жиров, а в настоящее время все больше синтетическим способом из пропилена, который образуется при крекинге нефтепродуктов.

45. Фенолы

Гидроксильные производные, которые содержат функциональные группы в

боковой цепи,относятся к классу спиртов.

Фенолы –это гидроксильные производные ароматических углеводородов, в молекулах которых функциональные группы связаны с бензольным ядром.

Простейшим фенолом является одноатомное гидроксильное производное бензола С6Н5ОН, которое обычно и называется фенолом.

Свойства фенола:

1) это кристаллическое бесцветное вещество с характерным запахом, при частичном окислении на воздухе часто бывает розового цвета, очень легкоплавок;

2) фенол имеет некоторое сходство по химическим свойствам с одноатомными спиртами;

3) если фенол слегка нагреть (до плавления) и поместить в него металлический натрий, то выделяется водород. При этом по аналогии с алкоголятами образуется фенолят натрия 2С6Н5ОH + 2Nа ? 2C6H5ONa + H2;

4) в отличие от алкоголятов, фенолят получается в том случае, если на фенол подействовать раствором щелочи;

5) при этом твердый фенол превращается в фенолят натрия, который быстро растворяется в воде: С6Н5ОН + NаОН ? С6Н5ОNа + Н2О;

6) с учетом ионного расщепления связей уравнение приобретает следующий вид: С6Н5О(Н) + Nа++ ОН-? [С6Н5О]-+ Nа++ Н2О.

Особенность реакции:

а) в этих реакциях проявляются кислотные свойства фенола;

б) степень диссоциации фенола больше, чем у воды и предельных спиртов, поэтому он называется еще карболовой кислотой;

3) фенол – это слабая кислота, даже угольная кислота более сильная, она может вытеснять фенол из фенолята натрия.

Способы применения и получения фенола

1. Как вещество, убивающее многие микроорганизмы, фенол давно используется в виде водного раствора для дезинфекции помещений, мебели, хирургических инструментов и т. д.

2. Он идет на получение красителей, многих лекарственных веществ.

3. Особенно большое количество его расходуется на производство широко распространенных фенолформальдегидных пластмасс.

4. Для промышленных нужд используется прежде всего фенол, который получается из каменноугольной смолы.

Но этот источник не может полностью удовлетворить потребность в феноле.

Поэтому в больших количествах он производится еще синтетическими способами из бензола.

Альдегиды– это органические вещества, молекулы которых содержат функциональную группу атомов, соединенную с углеводородным радикалом.

Фенолы –это гидроксильные производные ароматических углеводородов, в молекулах которых функциональные группы связаны с бензольным ядром.

Простейшим фенолом является одноатомное гидроксильное производное бензола С6Н5ОН, которое обычно и называется фенолом.

Свойства фенола:

1) это кристаллическое бесцветное вещество с характерным запахом, при частичном окислении на воздухе часто бывает розового цвета, очень легкоплавок;

2) фенол имеет некоторое сходство по химическим свойствам с одноатомными спиртами;

3) если фенол слегка нагреть (до плавления) и поместить в него металлический натрий, то выделяется водород. При этом по аналогии с алкоголятами образуется фенолят натрия 2С6Н5ОH + 2Nа ? 2C6H5ONa + H2;

4) в отличие от алкоголятов, фенолят получается в том случае, если на фенол подействовать раствором щелочи;

5) при этом твердый фенол превращается в фенолят натрия, который быстро растворяется в воде: С6Н5ОН + NаОН ? С6Н5ОNа + Н2О;

6) с учетом ионного расщепления связей уравнение приобретает следующий вид: С6Н5О(Н) + Nа++ ОН-? [С6Н5О]-+ Nа++ Н2О.

Особенность реакции:

а) в этих реакциях проявляются кислотные свойства фенола;

б) степень диссоциации фенола больше, чем у воды и предельных спиртов, поэтому он называется еще карболовой кислотой;

3) фенол – это слабая кислота, даже угольная кислота более сильная, она может вытеснять фенол из фенолята натрия.

Способы применения и получения фенола

1. Как вещество, убивающее многие микроорганизмы, фенол давно используется в виде водного раствора для дезинфекции помещений, мебели, хирургических инструментов и т. д.

2. Он идет на получение красителей, многих лекарственных веществ.

3. Особенно большое количество его расходуется на производство широко распространенных фенолформальдегидных пластмасс.

4. Для промышленных нужд используется прежде всего фенол, который получается из каменноугольной смолы.

Но этот источник не может полностью удовлетворить потребность в феноле.

Поэтому в больших количествах он производится еще синтетическими способами из бензола.

Альдегиды– это органические вещества, молекулы которых содержат функциональную группу атомов, соединенную с углеводородным радикалом.

46. Альдегиды и их химические свойства

Альдегиды– это органические вещества, молекулы которых содержат карбонильную группу, которая связана по крайней мере с одним атомом водорода и углеводородным радикалом.

Химические свойства альдегидов обусловливаются наличием в их молекуле карбонильной группы. По месту двойной связи в молекуле карбонильной группы могут проходить реакции присоединения. Если, например, пары формальдегида вместе с водородом пропускать над нагретым никелевым катализатором, происходит присоединение водорода: формальдегид восстанавливается в метиловый спирт. Полярный характер двойной связи обусловливает и другие реакции альдегидов, например присоединение воды.

Химические свойства альдегидов обусловливаются наличием в их молекуле карбонильной группы. По месту двойной связи в молекуле карбонильной группы могут проходить реакции присоединения. Если, например, пары формальдегида вместе с водородом пропускать над нагретым никелевым катализатором, происходит присоединение водорода: формальдегид восстанавливается в метиловый спирт. Полярный характер двойной связи обусловливает и другие реакции альдегидов, например присоединение воды.

Особенности реакции присоединения воды:а) к углеродному атому карбонильной группы, который несет частичный положительный заряд, за счет электронной пары кислородного атома присоединяется гидроксильная группа; б) электронная пара ?-связи переходит к атому кислорода карбонильной группы и к кислороду присоединяется протон;

Для реакции присоединения характерны:

1) гидрирование (восстановление) с образованием первичных спиртов RСН2ОН.

2) присоединение спиртов с образованием полуацеталей R-СН (ОН) – ОR.

В присутствии катализатора – хлороводорода НСl и при избытке спирта образуются ацетали RСН (ОR)2;

3) присоединение гидросульфита натрия NаНSO3 с образованием гидросульфитных производных альдегидов.

Особенности реакции окисления альдегидов:взаимодействуют с аммиачным раствором оксида серебра (I) и с гидроксидом меди (II) с образованием карбоновых кислот.

Особенности реакции полимеризации альдегидов:1) характерна линейная полимеризация; 2) характерна циклическая полимеризация (тримеризация, тетрамеризация).

Особенности реакции «серебряного зеркала»:1) серебро появляется на стенках пробирки в виде блестящего налета; 2) в такой окислительно-восстановительной реакции альдегид превращается в кислоту (при избытке аммиака образуется соль аммония); 3) серебро выделяется в свободном виде; 4) в качестве окислителя альдегидов может быть использован также гироксид меди Сu(ОН)2; 3) если к гидроксиду меди прибавить раствор альдегида и смесь нагреть, наблюдается образование желтого осадка гидроксида меди (I), которая превращается в красный оксид меди; 4) гидроксид меди (II) окисляет альдегид в кислоту, а сам восстанавливается до оксида меди (I).

Реакции с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксидом меди (II) могут служить для обнаружения альдегидов.

Карбонильные соединения могут быть восстановлены в спирты. Альдегиды восстанавливаются в первичные спирты, а кетоны – во вторичные. Некоторые методы позволяют восстановить карбонильную группу в метиленовую.

Особенности реакции присоединения воды:а) к углеродному атому карбонильной группы, который несет частичный положительный заряд, за счет электронной пары кислородного атома присоединяется гидроксильная группа; б) электронная пара ?-связи переходит к атому кислорода карбонильной группы и к кислороду присоединяется протон;

Для реакции присоединения характерны:

1) гидрирование (восстановление) с образованием первичных спиртов RСН2ОН.

2) присоединение спиртов с образованием полуацеталей R-СН (ОН) – ОR.

В присутствии катализатора – хлороводорода НСl и при избытке спирта образуются ацетали RСН (ОR)2;

3) присоединение гидросульфита натрия NаНSO3 с образованием гидросульфитных производных альдегидов.

Особенности реакции окисления альдегидов:взаимодействуют с аммиачным раствором оксида серебра (I) и с гидроксидом меди (II) с образованием карбоновых кислот.

Особенности реакции полимеризации альдегидов:1) характерна линейная полимеризация; 2) характерна циклическая полимеризация (тримеризация, тетрамеризация).

Особенности реакции «серебряного зеркала»:1) серебро появляется на стенках пробирки в виде блестящего налета; 2) в такой окислительно-восстановительной реакции альдегид превращается в кислоту (при избытке аммиака образуется соль аммония); 3) серебро выделяется в свободном виде; 4) в качестве окислителя альдегидов может быть использован также гироксид меди Сu(ОН)2; 3) если к гидроксиду меди прибавить раствор альдегида и смесь нагреть, наблюдается образование желтого осадка гидроксида меди (I), которая превращается в красный оксид меди; 4) гидроксид меди (II) окисляет альдегид в кислоту, а сам восстанавливается до оксида меди (I).

Реакции с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксидом меди (II) могут служить для обнаружения альдегидов.

Карбонильные соединения могут быть восстановлены в спирты. Альдегиды восстанавливаются в первичные спирты, а кетоны – во вторичные. Некоторые методы позволяют восстановить карбонильную группу в метиленовую.

47. Применение и получение альдегидов

Применение альдегидов.

Из альдегидов наибольшее применение имеет формальдегид. Особенности применения формальдегида: используется обычно в виде водного раствора – формалина; многие способы применения формальдегида основаны на свойстве свертывать белки; в сельском хозяйстве формалин необходим для протравливания семян; формалин применяется в кожевенном производстве; формалин оказывает дубящее действие на белки кожи, делает их более твердыми, негниющими; формалин применяется также для сохранения биологических препаратов; при взаимодействии формальдегида с аммиаком получается широко известное лекарственное вещество уротропин.

Основная масса формальдегида идет на получение фенолформальдегидных пластмасс, из которых изготавливаются: а) электротехнические изделия; б) детали машин и др. Ацетальдегид (уксусный альдегид) в больших количествах используется для производства уксусной кислоты.

Восстановлением ацетальдегида в некоторых странах получают этиловый спирт.

Получение альдегидов:

1) общим способом получения альдегидов служит окисление спиртов;

2) если накалить в пламени спиртовки спираль из медной проволочки и опустить ее в пробирку со спиртом, то проволочка, которая покрывается при нагревании темным налетом оксида меди (II), в спирте становится блестящей;

3) обнаруживается также запах альдегида.

С помощью такой реакции получается формальдегид в промышленности.

Для получения формальдегида через реактор с раскаленной сеткой из меди или серебра пропускается смесь паров метилового спирта с воздухом;

4) при лабораторном получении альдегидов для окисления спиртов могут быть использованы и другие окислители, например перманганат калия;

5) при образовании альдегида спирт, или алкоголь, подвергается дегидрированию.

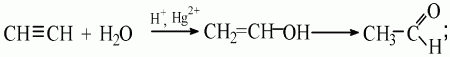

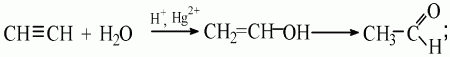

Особенности реакции гидратации ацетилена:

а) сначала идет присоединение воды к ацетилену по месту одной ?-связи;

б) образуется виниловый спирт;

в) непредельные спирты, в которых гидроксильная группа находится у атома углерода, который связан двойной связью, неустойчивы и легко изомеризуются;

г) виниловый спирт превращается в альдегид:

д) реакция легко осуществляется, если пропускать ацетилен в нагретую воду, которая содержит серную кислоту и оксид ртути (II);

д) реакция легко осуществляется, если пропускать ацетилен в нагретую воду, которая содержит серную кислоту и оксид ртути (II);

е) через несколько минут в приемнике можно обнаружить раствор альдегида.

В последние годы разработан и получает распространение способ получения ацетальдегида окислением этилена кислородом в присутствии хлоридов палладия и меди.

Из альдегидов наибольшее применение имеет формальдегид. Особенности применения формальдегида: используется обычно в виде водного раствора – формалина; многие способы применения формальдегида основаны на свойстве свертывать белки; в сельском хозяйстве формалин необходим для протравливания семян; формалин применяется в кожевенном производстве; формалин оказывает дубящее действие на белки кожи, делает их более твердыми, негниющими; формалин применяется также для сохранения биологических препаратов; при взаимодействии формальдегида с аммиаком получается широко известное лекарственное вещество уротропин.

Основная масса формальдегида идет на получение фенолформальдегидных пластмасс, из которых изготавливаются: а) электротехнические изделия; б) детали машин и др. Ацетальдегид (уксусный альдегид) в больших количествах используется для производства уксусной кислоты.

Восстановлением ацетальдегида в некоторых странах получают этиловый спирт.

Получение альдегидов:

1) общим способом получения альдегидов служит окисление спиртов;

2) если накалить в пламени спиртовки спираль из медной проволочки и опустить ее в пробирку со спиртом, то проволочка, которая покрывается при нагревании темным налетом оксида меди (II), в спирте становится блестящей;

3) обнаруживается также запах альдегида.

С помощью такой реакции получается формальдегид в промышленности.

Для получения формальдегида через реактор с раскаленной сеткой из меди или серебра пропускается смесь паров метилового спирта с воздухом;

4) при лабораторном получении альдегидов для окисления спиртов могут быть использованы и другие окислители, например перманганат калия;

5) при образовании альдегида спирт, или алкоголь, подвергается дегидрированию.

Особенности реакции гидратации ацетилена:

а) сначала идет присоединение воды к ацетилену по месту одной ?-связи;

б) образуется виниловый спирт;

в) непредельные спирты, в которых гидроксильная группа находится у атома углерода, который связан двойной связью, неустойчивы и легко изомеризуются;

г) виниловый спирт превращается в альдегид:

е) через несколько минут в приемнике можно обнаружить раствор альдегида.

В последние годы разработан и получает распространение способ получения ацетальдегида окислением этилена кислородом в присутствии хлоридов палладия и меди.

48. Формальдегид и ацетальдегид

Строение и свойства формальдегида:это бесцветный газ с резким удушливым запахом, ядовит; он хорошо растворим в воде; водный 40 %-ный раствор формальдегида называется формалином.

Химические свойства формальдегида.

Для формальдегида характерны реакции окисления и присоединения (в том числе и поликонденсации):

1) реакция окисления:

а) реакция окисления протекает очень легко – альдегиды способны отнимать кислород от многих соединений;

б) при нагревании формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (в воде оксид серебра нерастворим) происходит окисление формальдегида в муравьиную кислоту НСООН и восстановление серебра. Образование «серебряного зеркала»служит качественной реакцией на альдегидную группу;

г) альдегиды восстанавливают гидроксид меди (II) до гидроксида меди (I), который превращается в оранжевый оксид меди (I);

д) реакция протекает при нагревании: 2СuОН ? Сu2О + Н2О;

е) эта реакция также может быть использована для обнаружения альдегидов;

2) реакция присоединения:

а) реакция присоединения протекает за счет разрыва двойной связи карбонильной группы альдегида;

б) присоединение водорода, которое происходит при пропускании смеси формальдегида и водорода над нагретым катализатором – порошком никеля, приводит к восстановлению альдегида в спирт;

в) формальдегид присоединяет также аммиак, гидросульфит натрия и другие соединения.

Способы получения формальдегида:

1) в промышленности формальдегид получают из метанола, пропуская пары спирта вместе с воздухом над нагретым до 300 °C медным катализатором: 2СН3ОН + O2 ? 2НСНО + 2Н2О;

2) важным промышленным способом является также окисление метана воздухом при 400–600 °C в присутствии небольшого количества оксида азота в качестве катализатора: СН4 + O2 ? СН2О + Н2О.

Применение формальдегида:1) формальдегид в больших количествах применяется для производства фенолоформальдегидных смол; 2) он служит исходным веществом для производства красителей, синтетического каучука, лекарственных веществ, взрывчатых веществ и др.

Особенности ацетальдегида:ацетальдегид (или уксусный альдегид, или этаналь) – это бесцветная жидкость с резким запахом, хорошо растворимая в воде; присоединение водорода к ацетальдегиду протекает в тех же условиях, что и к формальдегиду.

Особенности паральдегида:это жидкость, которая застывает в кристаллическую массу при 12 °C, а при нагревании в присутствии разбавленных минеральных кислот переходит в ацетальдегид; обладает сильным снотворным действием.

Химические свойства формальдегида.

Для формальдегида характерны реакции окисления и присоединения (в том числе и поликонденсации):

1) реакция окисления:

а) реакция окисления протекает очень легко – альдегиды способны отнимать кислород от многих соединений;

б) при нагревании формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (в воде оксид серебра нерастворим) происходит окисление формальдегида в муравьиную кислоту НСООН и восстановление серебра. Образование «серебряного зеркала»служит качественной реакцией на альдегидную группу;

г) альдегиды восстанавливают гидроксид меди (II) до гидроксида меди (I), который превращается в оранжевый оксид меди (I);

д) реакция протекает при нагревании: 2СuОН ? Сu2О + Н2О;

е) эта реакция также может быть использована для обнаружения альдегидов;

2) реакция присоединения:

а) реакция присоединения протекает за счет разрыва двойной связи карбонильной группы альдегида;

б) присоединение водорода, которое происходит при пропускании смеси формальдегида и водорода над нагретым катализатором – порошком никеля, приводит к восстановлению альдегида в спирт;

в) формальдегид присоединяет также аммиак, гидросульфит натрия и другие соединения.

Способы получения формальдегида:

1) в промышленности формальдегид получают из метанола, пропуская пары спирта вместе с воздухом над нагретым до 300 °C медным катализатором: 2СН3ОН + O2 ? 2НСНО + 2Н2О;

2) важным промышленным способом является также окисление метана воздухом при 400–600 °C в присутствии небольшого количества оксида азота в качестве катализатора: СН4 + O2 ? СН2О + Н2О.

Применение формальдегида:1) формальдегид в больших количествах применяется для производства фенолоформальдегидных смол; 2) он служит исходным веществом для производства красителей, синтетического каучука, лекарственных веществ, взрывчатых веществ и др.

Особенности ацетальдегида:ацетальдегид (или уксусный альдегид, или этаналь) – это бесцветная жидкость с резким запахом, хорошо растворимая в воде; присоединение водорода к ацетальдегиду протекает в тех же условиях, что и к формальдегиду.

Особенности паральдегида:это жидкость, которая застывает в кристаллическую массу при 12 °C, а при нагревании в присутствии разбавленных минеральных кислот переходит в ацетальдегид; обладает сильным снотворным действием.

49. Реакция поликонденсации. Углеводы

Поликонденсация– это процесс образования высокомолекулярных соединений из низкомолекулярных, который сопровождается выделением побочного вещества (воды, аммиака, хлороводорода и других веществ).

Особенности реакции поликонденсации:

1) при полимеризации, в отличие от поликонденсации, выделения побочных веществ не происходит;

2) продукты поликонденсации (исключая побочные вещества) так же, как и продукты полимеризации, называются полимерами;

3) при реакции поликонденсации цепь растет постепенно: сначала взаимодействуют между собой исходные мономеры, далее образовавшиеся соединения поочередно реагируют с молекулами тех же мономеров, образуя в итоге полимерное соединение. Примером реакции поликонденсации может служить образование фенолоформальдегидных смол, которые употребляются для изготовления пластических масс;

4) реакция протекает при нагревании в присутствии катализатора (кислоты или щелочи);

5) в молекуле фенола атомы водорода подвижны, а карбонильная группа альдегида способна к реакциям присоединения, при этом фенол и формальдегид взаимодействуют между собой;

6) образовавшееся соединение взаимодействует далее с фенолом с выделением молекулы воды;

7) новое соединение взаимодействует с формальдегидом;

8) это соединение конденсируется с фенолом, затем снова с формальдегидом и т. д.;

Особенности реакции поликонденсации:

1) при полимеризации, в отличие от поликонденсации, выделения побочных веществ не происходит;

2) продукты поликонденсации (исключая побочные вещества) так же, как и продукты полимеризации, называются полимерами;

3) при реакции поликонденсации цепь растет постепенно: сначала взаимодействуют между собой исходные мономеры, далее образовавшиеся соединения поочередно реагируют с молекулами тех же мономеров, образуя в итоге полимерное соединение. Примером реакции поликонденсации может служить образование фенолоформальдегидных смол, которые употребляются для изготовления пластических масс;

4) реакция протекает при нагревании в присутствии катализатора (кислоты или щелочи);

5) в молекуле фенола атомы водорода подвижны, а карбонильная группа альдегида способна к реакциям присоединения, при этом фенол и формальдегид взаимодействуют между собой;

6) образовавшееся соединение взаимодействует далее с фенолом с выделением молекулы воды;

7) новое соединение взаимодействует с формальдегидом;

8) это соединение конденсируется с фенолом, затем снова с формальдегидом и т. д.;